高考语文专题复习:分析小说标题的作用 课件(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文专题复习:分析小说标题的作用 课件(共62张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-04 23:35:32 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

分析小说标题的作用

提问方式

2009浙江卷:有人建议把标题“魔盒”改为“贝格斯太太”,你认为哪一个合适,谈谈你的看法。

2013山东卷:结合文本,谈谈本文以“活着”为题目有什么好处。

2010陕西卷:这篇小说以“保护人”为题,有主题、人物塑造、情节结构等多方面的考虑,请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点并作分析。

2016全国卷Ⅱ:小说写的只是战争中的一个小故事,却用了“战争”这样一个大题目,你认为这样处理合适吗?请结合全文,谈谈你的观点。

导入新课

标题对于一篇小说,尤其是小小说,往往是“照亮读者眼睛的灯笼”,往往会起到摄人心魄的作用。要恰当地理解小说标题的含意,首先要了解一下小说创作者拟题的思路和技巧。

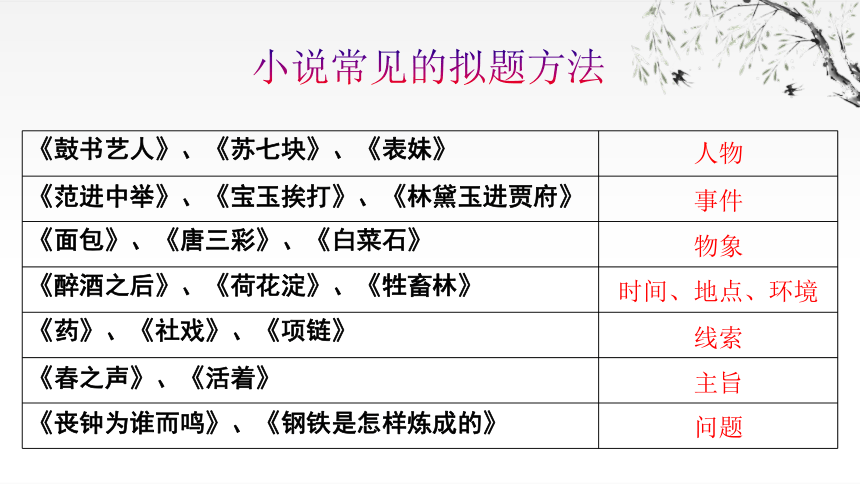

小说常见的拟题方法

《鼓书艺人》、《苏七块》、《表妹》

《范进中举》、《宝玉挨打》、《林黛玉进贾府》

《面包》、《唐三彩》、《白菜石》

《醉酒之后》、《荷花淀》、《牲畜林》

《药》、《社戏》、《项链》

《春之声》、《活着》

《丧钟为谁而鸣》、《钢铁是怎样炼成的》

事件

人物

问题

物象

时间、地点、环境

线索

主旨

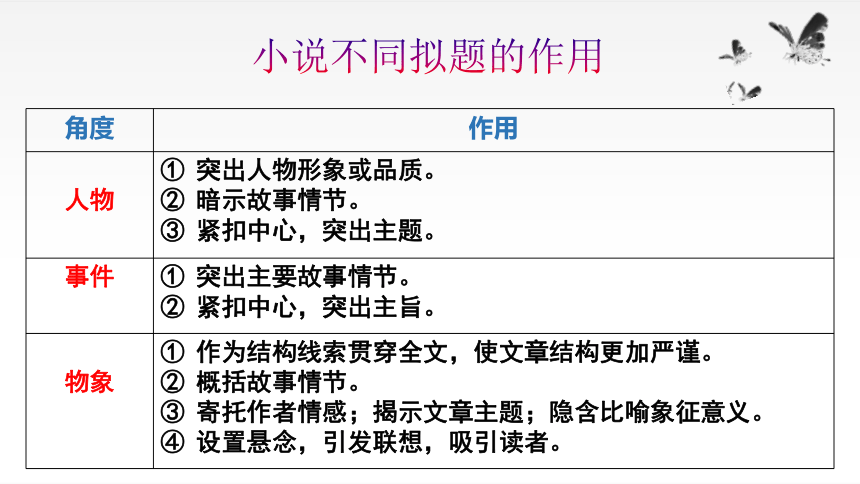

角度 作用

人物 突出人物形象或品质。

暗示故事情节。

紧扣中心,突出主题。

事件 突出主要故事情节。

紧扣中心,突出主旨。

物象 作为结构线索贯穿全文,使文章结构更加严谨。

概括故事情节。

寄托作者情感;揭示文章主题;隐含比喻象征意义。

设置悬念,引发联想,吸引读者。

小说不同拟题的作用

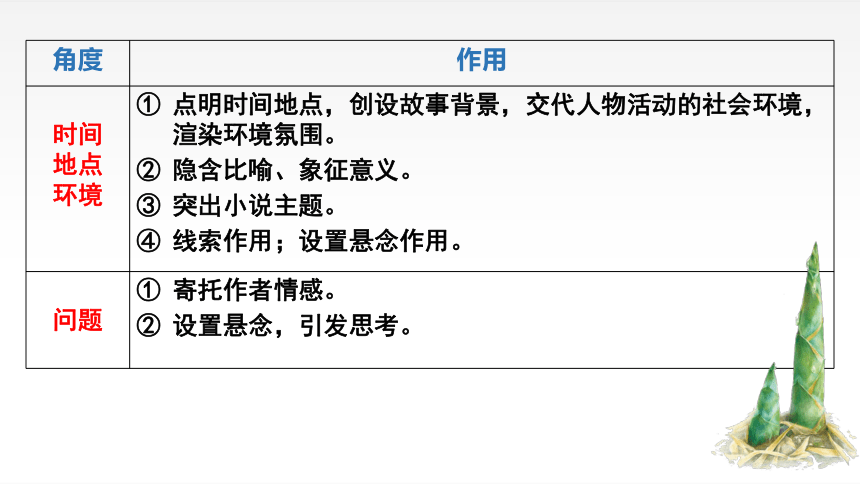

角度 作用

时间 地点 环境 点明时间地点,创设故事背景,交代人物活动的社会环境,渲染环境氛围。

隐含比喻、象征意义。

突出小说主题。

线索作用;设置悬念作用。

问题 寄托作者情感。

设置悬念,引发思考。

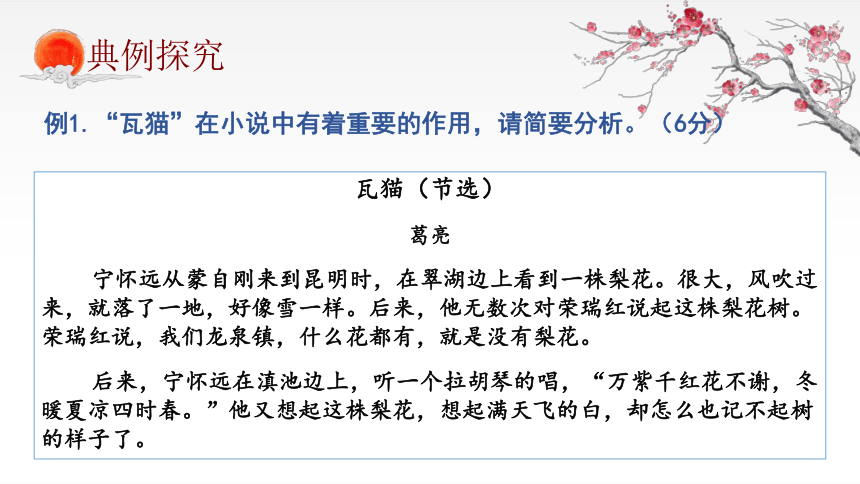

瓦猫(节选)

葛亮

宁怀远从蒙自刚来到昆明时,在翠湖边上看到一株梨花。很大,风吹过来,就落了一地,好像雪一样。后来,他无数次对荣瑞红说起这株梨花树。荣瑞红说,我们龙泉镇,什么花都有,就是没有梨花。

后来,宁怀远在滇池边上,听一个拉胡琴的唱,“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春。”他又想起这株梨花,想起满天飞的白,却怎么也记不起树的样子了。

典例探究

例1.“瓦猫”在小说中有着重要的作用,请简要分析。(6分)

荣瑞红倒记得清清楚楚。那年夏天,蓝楹花开得正盛。黄昏时候,村里头来了一个人,敲开他们家的门。荣瑞红应了门,见是高个儿中年人,穿着青布衫子。蜡黄脸,满脸胡须。这人操官话,有两湖口音,口气温和,问荣瑞红家里头有没有要出租的屋子。荣瑞红就喊她爷爷。荣昌德老汉走出来,敲着烟袋锅,眯眼看来人胳膊底下夹着两本书,就问,先生,你是昆明城里来的教授吧?

那人点点头,说,小姓闻。荣老爹回,我们家的耳房刚租了出去。最近来我们镇上问的,都是昆明城里的教授和学生。日本人的飞机把读书人都折腾坏了。全城都在跑警报。走,我陪你去问一问。

荣老爹带着这个先生,顺着金汁河畔的小路,挨家挨户一路问过来。天擦黑了,这先生在一户人家门口停下,抬头看看说,这房子好。“三间两耳倒八尺”。荣老爹说,可不,正正经经的“一颗印”。

敲开了门,一看,小院干净开阔,房子也通透。用的石材、木料都考究得很,楼板和隔墙板还未装完,眼见是新起的房子。闻先生怕人家不舍得,但还是说了来意。屋主说,好。钱不打紧,您看着给。这屋子刚建好,您不嫌弃,下周就能住进来。

闻先生看他爽快,也很高兴。屋主说,都说昆明城里造了新大学,来了许多教授。北方来。要是不打仗,我们请也请不来你们。

荣瑞红才知道,这个闻先生,不是替自己找房子,是要替他们大学找个地方,盖个研究所。

要装修这个房子,镇上不缺人手。可这闻一多先生,一个瓦匠窑工也不请。他和另一个姓朱的先生,撸起袖子,带着几个年轻人,自己干。

荣老爹就说,他们开不了火。囡儿,新烧的饵块,给他们送些去。

荣瑞红就拎着一只篮子,装几只碗给他们送过去。闻先生客气,要给她钱。她躲过去。

待装修好了,闻先生请村里的木匠创了一块木板,创得又平又光。他对青年说,怀远,去龙头村的弥陀寺,找冯先生,给咱研究所题个名。

黄昏的时候,“清华大学文科研究所”的牌子就挂起来了。

屋主来了,看了又看,说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。

闻先生说,愿闻其详。

屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。

当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。

他看见荣家老爹捧了一只黑黔黔的物件走过来。走近看,是个陶制的老虎。那老虎身量小,但样子极凶。凸眼暴睛,两爪间执一阴阳八卦,口大如斗,满嘴利牙,像要吞吐乾坤的样子。老爹捧得稳稳的,神色也肃穆。宁怀远记起朱先生讲应劲的《风俗通义 祀典》,引《黄帝书》,里头有神荼郁垒执鬼以饲虎的一段,说虎能“执博挫锐,噬食鬼魅”。他想,这大概是一只和房宅相关的神兽。

他便大声感叹说,好凶的镇宅虎啊。

旁边的荣瑞红手里拿着红菱子,本也是肃然的,听了怀远的话,倒噗嗤一声笑出来,说,读书人的见识大。阿爷的瓦猫变了老虎。

荣老爹回头瞋她一眼,说,死囡儿,不说话当你哑巴吗。

这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑。他捉来一只毛色绚亮的雄鸡,口中念念。旁人听不懂,大约是消灾瑞吉的咒语。随即出其不意,低头猛咬住公鸡的鸡冠。血便由肥厚的鸡冠流淌下来。端公唤来荣老爹,协他把住挣扎的雄鸡,将鸡血一一滴在瓦猫的七窍,即眼、鼻、口、耳处,又在那大嘴里放入松子等。这端公即刻手势利落,将鸡宰杀了,在院内的锅里烹煮。

半个时辰取出,直立于钵中,这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上。

宁怀远看这端公,一场“开光”下来,大汗淋淋,像是脱了形。瓦猫坐在房上,凛凛地望着他们,竟让人有些敬畏。当地的人,经过了倒都要驻足,合掌默立。半响,向主家道喜,才离去了。言语间皆轻声细语,像是怕惊动了什么。看得宁怀远心里也穆然起来。屋主帮着他们一一安置好了,这才和闻先生告辞。一边说,先生,这屋子就交给您了。临走时,他又点上三支香,插在香炉里,阖目拜了一拜,才道,这瓦猫既上了房,逢农历初一、十五,点香祭供,先生莫要忘了。

当晚上,闻太太将冯太太从弥陀寺请过来,说一起包饺子,庆乔迁之喜。

闻太太将一簸包好的饺子又下到锅里,说,你那边住得可好?等我这忙完了也去看看。

冯太太说,我本来不信鬼神,可那山坡上孤零零一座庙,住着总是不踏实。

闻太太说,你还是常来走动,跟我做伴,也多个照应。

冯太太叹口气道,不是我迷信。我倒听说,这村里的房子除了庙,都要请尊瓦猫,才算清净了。我刚一进门,看见你们房梁上坐了一尊,那叫个威风。

(有删改)

【注】龙泉镇,是以荣老爹为代表的陶艺匠人制作民间神兽瓦猫的世代传承之地。也称“一口印”,住房建筑形式之一,它由正房、耳房(厢房)和入口门墙围合成正方如印的外观,俗称“一颗印”。饵块,云南当地的一种小吃,用饵块包裹起来的馅饼。

环境上,瓦猫开光的描写,丰富了小说的内容,营造了神秘的氛围,展现了西南地区独特的风土人情。

情节上,瓦猫是乔迁新居的必备之物,推动了情节的发展。

人物上,活灵活现的瓦猫,表现了当地匠人心灵手巧、技艺高超。

主题上,瓦猫寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往与镇宅纳福、驱邪避害的美好愿望,深化了小说主题。

(每点2分,答出三点可得满分)

“瓦猫”在小说中有着重要的作用,请简要分析。(6分)

路标

王愿坚

天边上,最后那一小块挂着晚霞的云彩,轻轻飘闪了一下,眨眼工夫就消失了。夜色,像块奇大无比的灰布,悄悄地伸展开来,罩住了整个草地。

通信员罗小葆一手拄着那根用来探路的木棍子,一手抓着腰间那块小木牌,呆呆地看着这夜幕四合的情景,不知要往哪里走。

过去的六天里他都是跟在连队里走的,他用不着打问路线,用不着别方向,只要把自己那块心爱的小木牌往老班长背包上一挂,瞅着它一步不落地走就行了。那块识字木牌,比一本书略大点几,刮得溜平,上面还刷了两遍桐油。这是在遵义地区休整时,老班长给他做的。从那时候起,他每天请小文书在上边写上几个生字,然后一边走,一边认。

例2.小说以“路标”为标题有哪些好处?

谁想到就在今天中午时分,部队遭到了突袭,老班长在战斗中负了重伤。就在老班长被扶上担架的时候。他突然挣扎着欠起了身,把识字牌递到小罗手里,指着上面新写的“北上抗日”四个字,问道:“都认识啦?”

“认识……”小罗的喉咙哽住,说不下去了。他扑在了老班长的怀里。

“意思呢,一定要搞清楚,这是个战略问题哩!”老班长把小罗抱紧了,像过去一样讲起来,“毛主席说过,往北走,出草地,到陕北,去……”他急剧地喘息起来。

“去迎接抗日高潮!”小罗一下子把话接过来。

他想起要去给老班长弄点儿水喝。可当他找来了一小碗干净的清水的时候,连队已经走远了。于是,他掉队了。到了这时,他才更加深切地体会到跟在队伍的行列里是多么幸福,也真正感到了辨别方向的重要。

一个个草墩被他踩到了脚底下,一道道烂泥河沟被他跨过了……

忽然,在他的眼前出现了一星火光。这火光,被草地的水汽笼罩着,发出一环环色彩斑斓的光圈,映照着这黑沉沉的草地,包照亮了罗小葆的心头。

一堆堆篝火余烬的旁边,同志们有的躺着,有的背靠背坐着,都在香甜地睡着。罗小葆小心地绕过他们,走向一堆还在燃烧着的篝火边,这才看见在对面还坐着一个同志。只见这个同志坐着一个小衣包,一只臂肘靠在一只铁皮箱子上,膝盖上搭着一张地图,正在聚精会神地看着,看一会儿,抬起头,凝神思索一会儿,拿红铅笔在图上做个记号。

他看着那个同志手里的地图,忽然生出了一个念头。这个念头是如此强烈,终于使他憋不住低低地喊了声:“报告!”绕过火堆,走了过去。

那个同志慢慢地从地图上面抬起了头。

看着那慈祥的笑脸,罗小葆的拘束一下子消失了。他又向前迈了一步,指着地图说:“你是领导同志吧,你一定知道明天的行军路线……”

“路线,当然有啰!”领导同志抓住了小罗的手,拉他在铁皮箱子旁边坐下,指着地图上的一个红图,说道,“看,一直往北,走上半天多点,就是班佑——就走出草地了!”

“真的?!”罗小葆高兴地叫了声。

“来,先开饭!”领导同志用笔杆夹起了一粒胡豆,吹了吹,轻轻放到了小罗的手心里,然后从文件箱上的一个大铜墨盒底下抽出一张纸,动手写起字来。

“不,我也还有任务哩!”罗小葆把擦干净了的识字牌放到领导同志面前,要求道,“我今天的课还没上呢!同志,教我几个字吧!”

“学习?好!”领导同志看着识字牌,赞许地点了点头。他拿起毛笔,转身把笔尖在身边草叶上的露珠里蘸了蘸,又在墨盒里匀了匀,挥笔写下了四个大字。

他用笔尖指点着,逐字念着:“向、北、前、进!”

罗小葆也跟着念:“向北前进!”

“向,就是方向……”领导同志逐字讲解起来。他那浓重的湖南口音,语调很慢,讲得那么仔细,又那么清楚。

罗小葆用心地听着。随着讲解,在他面前展现了一幅壮丽的情景:浩浩荡荡的红军队伍,正在向着北方,向着陕北的高原大步前进。

“字,就这么讲。”领导同志讲完了,又和蔼地问道,“那么,为什么要‘向北前进’呢?”

“我们红军要北上抗日。”

“还有呢?”

“还有,”小罗歪着脑袋想了想,“那里有陕北根据地,我们红军可以休息、整顿、发展……”

领导同志点点头,高兴地笑了。他亲切地揽住了小罗的肩膀。

罗小葆念着,认着,写着,把这几个字记在了心坎上。这四个字和领导同志的讲解把他引向了北方,引进了一个新的天地。仿佛眼前这一堆篝火化成了一簇花,像他家乡的映山红一样的花,这是陕北根据地。

罗小葆醒来的时候,天已亮了。东天上一抹朝霞正在上升、扩展,在广阔的草地的东侧,一轮红日正跃出地平线,把整个草地照得透亮、火红。

这时,一个背驳壳枪的红军战士走过来,微笑着说:“毛主席要我等部队出发的时候再叫醒你。”

罗小葆惊住了:“毛主席?”

“是啊,昨天你不是和他一起待了半夜?”

罗小葆急问:“毛主席在哪儿?”

“在前边!”警卫员朝北一指,“带着部队出发了。”

罗小葆激动地一跃而起,向着部队走去的方向奋力跑去。

红军长征的部队,正一路路、一行行,踏着开满鲜花的草地,向北走去。他们走着,在没有路的荒凉草地上踩出了路。

罗小葆跑了一程,来到一棵丈把高的树下。他停住了脚,注视着正在走向前来的红军队伍。突然,他折下了一截树枝,把他那心爱的识字牌牢牢地挂在树杈上。

“向北前进”四个亮闪闪的大字,像一个金色的路标,指向革命进军的方向。

(有删改)

小说以“路标”为标题有哪些好处?

表明写作对象,概括主要内容:本文围绕“路标”展开来写,意义层层深化,人物形象突出,主题鲜明。

具有象征意味:既指现实的指路工具,又指革命进军的方向,增强艺术效果和感染力。

揭示主题,点明主旨:在毛主席正确路线的指引会让革命走向胜利,有力突出标题“路标”的作用,深化革命必将胜利的主题。

标题新颖,设置悬念,吸引读者,激发读者的阅读兴趣。

方法指津

小说的标题作用类题目是标准的套路题,难度不高。以上套路,人物、情节、主旨、结构、读者思维等,说到实质,还是小说的文体特点。因此,分析标题的作用可从以上几个方面入手,综合分析。

解答标题的作用时,学生要记住答题思路,有了思路,答题时才能打开思路;然后要活学活用,不同题目不同对待,并不是每一个标题都会有以上的各点作用,要结合小说内容的实际来确定;最后要注意答题规范,分点叙述,语言精练,既要有专业术语,还要结合文本具体分析。

角度 作用

人物 交代小说的写作对象(人物、事物)。

突出主人公的形象(品质、特点等)。

情节 作为小说线索,组织全文。

概括小说主要情节、推动或暗示情节的发展。

设置悬念,激发读者兴趣。

环境 交代人物活动的时间、地点、环境,创设故事背景。

渲染环境氛围,奠定感情基调。

小说标题作用答题思路

角度 作用

主旨 紧扣(体现、揭示、暗示)小说主题

作为情感载体,寄托作者情感

运用双关、比喻、象征等手法,寄托情感,深化主题

对主题的表现起画龙点睛的作用

结构 贯穿全文的线索、抑扬、呼应等。

读者 激发读者阅读兴趣,引发读者深入思考

手法 运用修辞手法(比喻、拟人、对偶、设问、双关等)

运用表现手法(象征等)

1.请阅读下列文章,简要分析小说标题的作用。

炊烟芬芳

高杉

看到方志敏到村里来调查,王箩筐高兴有了向救命恩人展示成绩的机会。几天前,乡里传达了闽浙赣省苏维埃政府主席方志敏“让苏区的每一位老表都吃上过年的年糕”的指示,老百姓那个高兴啊。每人十斤稻谷,对于上顿不接下顿的日子,虽说是杯水车薪,但毕竟给要过年的父老乡亲带来一点希望,让大家看到共产党的政府在这么困难的情况下,对老百姓的好。乡苏的同志告诉大家,这是方主席领着队伍攻下了县城,缴获敌人的稻谷。为夺取这些粮食,牺牲了好几个战士。乡村干部都心肝宝贝似的管护着这些用鲜血和生命换来的稻谷,生怕有一点闪失和差错。这些天,王箩筐安排双岗看守,直到最后一户人家把稻谷领走,他才睡了个安稳觉。

能力提升

“大家工作不错,我代表省政府感谢大家!”看到方志敏动身要走,王箩筐说:“方主席,你不要慌着走,我还没汇报工作呢。今天大年三十,我家还有点烧酒,得跟你这救命恩人喝一壶!”其实,他心里很矛盾。他真的希望方志敏到他家吃饭,可又怕婆娘忍不住说出那件事儿。

志敏拱拱手,“‘一把手’,谢谢啦,过了年我再喝你的酒。咱们的检查还没完呢!咱们到村后山上看看!”一听方志敏不去他家,他脸上表露出失望,内心却又有一点儿小庆幸。方志敏要到村后山上去,不知他葫芦里卖的什么药。王箩筐求助似的看看李长贵,李长贵也是一脸懵懂,只是向他示意一下,做了个头前带路的暗示。他只好带领一行人向后山走。

站在后山上,整个樟树湾子展现在众人眼前。正是做午饭的时候,家家户户的烟囱里,冒着青中带灰的炊烟,整个小山村笼罩在淡淡雾霭中,好一幅淡雅的乡居图!方志敏望着袅袅炊烟,露出欣慰的笑容。看到方志敏高兴,大家也受到感染,纷纷说笑起来。

忽然,方志敏指着一家茅草屋顶,问王箩筐:“‘一把手’,那个没冒烟的烟囱,是谁家的?”王箩筐仔细数了数街巷和屋顶,说:“好像是李三老汉家。”方志敏看了王箩筐一眼,说:“咱们去看看!”

推开一片柴门,走进一座茅屋。一张破木床上,一个白胡子老汉喘息着躺在那里,听到有人进来说话,睁眼看了看又闭上眼睛。屋里冷锅凉灶,很长时间没动烟火的样子。王箩筐走到窗前,对老汉说:“李家二叔,省里的方主席来看你了,看你吃没吃上年糕,怎么还没生火做饭啊!”方志敏的大名,在当地家喻户晓。一听这,老汉挣扎着坐起来,紧紧拉住方志敏的手,连咳嗽带喘地说:“谢谢方……主席你……发的稻谷,我……给你……磕头啊!”方志敏忙阻止,说:“老人家,使不得,使不得,要谢就谢共产党,谢苏区政府吧。我们的工作没做好,让您老人家受苦了!”在老人断断续续的诉说中,方志敏了解到,考虑到老人年老体弱,王箩筐安排人把分的稻谷给他送到家,老人也摁了手印。干部都认为完成了任务,没想到他这几天犯了气喘病,别说做年糕,连碗水都烧开不了了。

李长贵见状忙对方志敏说:“我们的工作不深入,请主席批评。”看到王箩筐这些村干部忙忙活活地烧水做饭,方志敏说:“每个村都要查查,看看还有没有类似情况,一定要保证每个老百姓都过好这个年。”李长贵说:“我马上回乡里通知各村,落实你的指示!”看到李长贵匆匆离去的背影,方志敏对大家说:“你们忙,我走了!”王箩筐拉着方志敏的手,恳切地说:“到饭点儿了,好赖吃点儿再走!”方志敏说:“我到山前刘家沟去,说好了到那儿吃饭,顺便开个会,都等着呢!”方志敏转身对床上的李三老汉说道:“老人家,放心,村干部会给你治好病,也会让你吃上年糕的!”李三老汉向方志敏点了点头,招了招手。方志敏一一和大家握手告别,最后,握到王箩筐,对他说:“‘一把手’同志,再细心一些!” 王箩筐紧紧握住方志敏的手,使劲晃了晃,仿佛在用这种有力的动作表达他下定的决心。其实,他心里还有个秘密:这次分稻谷亏了秤,他没让保管、会计吭声,自家承担了十七斤半的损耗,气得婆娘到今天还不理他。

前山阳坡上,方志敏坐在一棵巨大的香樟树下,他从随身带的布包里掏出两个菜团子,这就是他大年三十的午饭。粗大的树身挡住了寒冷的北风,但樟树湾子的炊烟还是随风飘了过来,方志敏贪婪地翕动着鼻孔,嗅出了母亲做饭时的那熟悉的炊烟的香味,心里温暖了许多。

(有删改)

炊烟升起代表村民们可以做年糕,家家有散发“芬芳”的炊烟象征着苏区百姓能过上祥和的春节。

方志敏通过观察炊烟是否升起来判断村民家里的情况,表现了他睿智、关心百姓、工作细致的特点。

李三老汉家,没有炊烟到最后升起炊烟,前后照应,炊烟有推动情节发展的作用。

请阅读下列文章,简要分析小说标题的作用。

黄昏渡

临川柴子

荒郊野外有个小渡口,茅舍一间,小舟斜靠岸边。渡口虽破,却有个很诗意的名字——黄昏渡。渡口人迹罕至,多少年了,往往只见摆渡人老何蹲在船边孤独地吸烟。

太阳西斜,一天又近黄昏。老何眯着眼,盘腿坐在船头,手里握着个酒葫芦,脚旁放着两份菜,一荤一素,自得其乐地抿着酒。

突然,老何放下酒葫芦,侧着耳,脸上显露出兴奋的神情。多年的经验告诉他:生意来了!

是个年轻人,走得很急,脸上的神色有些疲惫,背着一个大挎包。“大爷,我要过渡!”年轻人看到老何,看到荒郊野外的渡口,像看到一根救命稻草。

2.这篇小说以“黄昏渡”为题目有何用意?(6分)

“上来吧!”老何热情地招呼。他当然热情,因为一年半载他也等不到一位客人。

年轻人上船。从年轻人上船的姿势中,老何一眼看出这小伙子不会水。他小心翼翼扶住船帮的样子让老何对他有些轻蔑。老何麻利地收起酒菜,将一支竹篙递到年轻人手上,脸上带着诡异的笑,走下了船。

“大爷,你将我渡过去啊。”年轻人不解地望着老何。

“你自己渡过去吧。”

“我不会摆渡,你把我渡过去,要多少钱都成。”

“我这渡口的规矩,从来都是客人自己渡自己,虽然你是第一次来,但也得守我的规矩不是?”老何说,“任何人都得守规矩,不会摆渡你就现学。”

“今天就得破破你的规矩!”年轻人突然亮出一把刀,将老何逼上了船。老何觉得这情景非常熟悉,他在锋利的刀尖下拿起了竹篙。年轻人说:“好好把我渡过去,我不会要你的性命。”老何默默地将船撑离了岸。

船箭一般地朝对岸划去,年轻人坐在船中央,双手紧紧地抱着他的挎包。老何轻蔑地看着这个年轻人,他知道年轻人表面上张扬,心里其实怕得很。老何狠狠地跺了跺船板,年轻人刚想发作,却看见一股河水突然从船底涌上来。

“老家伙,你怎么把船弄漏了?”年轻人抓着船帮,失声叫道。

“哈哈!这是条破船,不漏水才有问题呢!”老何笑着说,“年轻人,天堂有路你不走,栽到我老何手里,活该你倒霉!”

年轻人舞着刀子扑过来,老何却灵巧地跳入水中,顷刻间没了身影。年轻人望着泛起涟漪的河面,不知所措。

船舱里的水越来越多,船在一点点下沉,年轻人惊慌地抱着挎包坐在船边,绝望地看着河水将自己的身体一点点淹没……

年轻人醒过来的时候,夕阳正罩在他的脸上,暖洋洋的。他扭动了一下身体,才发现身子已经给几道绳索捆住了。

“大爷,都是一条道上的人,你放了我吧!”

“哈哈哈!”老何朗声大笑,“一条道?你看花眼啦!”

“那挎包里有钱,你想拿多少拿多少。”年轻人哀求着。

“钱是好东西,可是我老了,不需要这个。”

“大爷,你何必害我呢?”年轻人绝望地垂下眼睛。

“害你的是你自己啊。”老何重重地叹了一口气,“年轻人,还是我送你上岸吧!”

警笛声隐约可闻,越来越近了,年轻人徒劳地挣扎了几下,无奈地低下头。

几名警察过来铐住年轻人,紧紧握着老何的手:“这人我们已经追捕十几天了,老何,你又立功了啊!”老何只是憨厚地笑笑。

望着警车远去,老何又盘腿坐在船上,一口热酒下肚,往事在他心中翻腾。那年,老何也是年轻人这般年纪,逃亡中重伤了黄昏渡的船夫。十多年后双鬓泛白的他从狱中出来,在人生的黄昏幡然醒悟,主动要求接替那位船夫来守黄昏渡,配合警方专门抓漏网之鱼。

此后,老何心里又多了一份希翼,他在等待一个人的到来。

(选自《小小说选刊》2008年第24期,有删改)

标题“黄昏渡”至少包括时间“黄昏”和地点“渡口”,这就点明故事发生的时间、地点,为人物创设特定的活动背景。

“黄昏”作为故事发生的特定时间,其实也是一种夕阳西下的景象,加上地点在人迹罕至的荒郊野渡,无形中形成了一幅萧瑟凄清的画面,渲染了萧索的氛围。

对于小说主人公老何而言,隐喻他的人生已是“黄昏”,在人生的黄昏幡然醒悟,配合警方抓捕逃犯,守候黄昏迎接美好的明天;同时也隐喻年轻盗贼的命运已到“黄昏”——穷途末路,不可能逃脱法网,给人以警醒作用。

这篇小说以“黄昏渡”为题目有何用意?(6分)

例.这篇小说题为“西风芦花”,然而小说始终围绕着“一双布鞋”展开。因此,有人认为这篇小说标题换成“一双布鞋”更好。请结合对小说文本内容的理解,谈谈你自己的看法。(8分)

西风芦花

刘庆邦

他说:你姐还给我做过一双鞋呢,不知你有没有印象?董守芳说:咋没有印象呢?我姐做那双鞋,一针一线都先从心里过,再从手上过。我姐把鞋看得比宝贝还宝贝,谁都不让摸,不让碰。我想看,她都不让看。他说:回想起来,是我做得不对。不该把那双鞋还给你姐。董守芳说:事情都过去了,不用再提了。是我姐配不上你。

变式延伸

他说:不是这样。我那时年轻,做事欠考虑。本来给你姐写封信就是了,何必把那双鞋还给你姐呢?董守芳说:我姐出嫁时,把那双鞋放在箱里带走了。后来听说,被我姐夫看见了,姐夫就把鞋给扔了。他听了心里一沉,他的心像是被人用鞋底抽了一下。此时,他突然明白,三十多年来,他一直没把那双鞋放下来,一直关心着那双鞋的命运,现在他终于把那双鞋的命运打听出来了。他说:听你这么一说,我觉得我更对不起你姐了。说着,他的眼睛差点湿了。

董守芳又说:哥这两天要是不走,我去跟我姐说一声,讧我姐来跟哥说说话吧。他说:你千万不要让你姐来。你姐现在日子过得很平静,很幸福,我不能干扰她。董守芳问:你就不想见我姐吗?你把鞋还给我姐后,我姐回家还痛哭了一场!

他说:不是我不想见你姐,我估计你姐不想见我呢!董守芳说:我跟她说一声,她愿来就来,不愿来,也别埋怨我没跟她说。他说:守芳,你要听话。我看见你,就算看见你姐了。有些事情只适合放在心里,不适合说出来,一说出来就不好了,对谁都不好。我的意思你明白吧?

董守芳还没说明白不明白,他的大姐赶集回来了。董守芳和大姐唠嗑了几句就回家去了。大姐在灶屋里做午饭,他接着看书。他的精力像是不大能够集中,看第一行,字还是字,看第二行时,字就散了,散成了一片。董守芳有两句话让他吃到心里去了,那两句话如两列长长的海浪,正翻滚着,一浪接一浪向他涌来。一句是,他把鞋还给董守明时,董守明回到家里痛哭了一场;另一句是,董守明丈夫把那双鞋给扔掉了。这两句话同时又是两个细节,而每个细节都很具体,有时间,有地点,有氛围,有场景,动作性也很强,可供想象的余地很大,足够他想象一阵子的。想象的结果,他快被滚滚而来的“海浪”吞没了。

在下一个集日, 守芳在镇上碰见了姐姐董守明。好几个月不见姐姐,看见姐姐,她有些欣喜,喊着:姐,你也来赶集了!董守明说:我来买点化肥。董守芳说:姐,你怎么老也不来看我!她的样子像是有点撒娇。守明笑笑说:你也没去看我呀!守芳说:你今天就到我家去,我给你做好吃的。董守明看着妹妹,说:你这闺女,不是遇到什么喜事儿了吧 守芳说:我哪里会遇到什么喜事,就是有点想你,你要是不去,我该生气了。

守明说:我什么都没给你买,总不能空着手去吧。守芳说:你什么都不要买,我邻居家的嫂子送给我的有炸好的鱼块儿,回家我给你熬鱼吃。董守明是骑自行车来的,半袋子化肥已买好,在自行车的后座上放着。她像是想了一下,坚持给妹妹买了十几枚红红的烘柿,才跟着妹妹,向妹妹所在的村庄走去。

通往村庄的土路两边,一边是一条河,另一边是麦地。河坡里有野生芦苇,芦苇穗子在西风吹拂下闪着微光。他是在这个村庄长大的,董守明曾经和他在此相遇……一只斑鸠从芦苇丛里起飞,集体飞到麦子地里去了。麦子地里的坟前还有人烧纸,零星的小炮向坟中人也向坟外人报告着黄纸化钱的消息。一群大雁在空中鸣叫着, 向远方飞去。

董守芳对董守明说:姐,你到我们家,我领你去一个嫂子家看一个人。守明站下了,问:谁?她的样子顿时有些警觉。守芳说:我先不告诉你是谁,等你一 见就知道了。走嘛!守明不走,说:不告诉我是谁,我就不去了。实,董守明已猜出妹妹要带她见的人是谁,以前妹妹跟她说起过,那个人的大姐和她妹妹同在一个庄。

世上的人千千万,一些人来了,一些人走了;一些人生了,一些人死了,每个人认识的人都很有限。而一个人一辈子所能记起的人能有几个呢!她脸色有些发黄,扶着自行车手把的手微微有些抖。守芳说:我跟你说了是谁,你一定跟我去吗 守明说:那不一定。守芳,你跟我搞什么名堂哟!不行,我今天不能跟你去,我该回去了。说罢,不顾董守芳说着:姐,姐,你干嘛,人家还想着你呢!守明只管把自行车调转车头,朝相反的方向骑去。

回到省城,他给大姐打了电话,说他顺利到家了。大姐说:守芳到她姐家去了,从她姐那里捎回了一双布鞋,送到我这里来了。鞋还是董守明原来给你做的那一双,黑春风呢的鞋帮,枣花针纳的千层底,鞋还是新的,用一块蓝格子手绢包得很精样。他沉默了一会儿, 对大姐说:您把鞋先收起来吧,到明年清明节前,我回去把鞋取回来。

(节选自中国社会出版社2010年04月《<北京文学>好看小说精选》)

我认为“西风芦花”这个题目更好。( 2分)

“西风芦花”提供了小说情节发展的具体背景。“芦花”是故事发生地的代表性的自然景物,“西风”点出了故事发生的时间。( 2分)

题目呼应了小说中优美而凄清的景物描写,奠定了小说的情感基调,使小说具有浓郁的诗意和审美的意蕴。(2分)

作者借“西风芦花”的自然景物烘托了消逝的岁月和美好的爱情,融情入景,象征性地表达了一种纯真的情愫。( 2分)

这篇小说题为“西风芦花”,然而小说始终围绕着“一双布鞋”展开。因此,有人认为这篇小说标题换成“一双布鞋”更好。请结合对小说文本内容的理解,谈谈你自己的看法。(8分)

我认为“一双布鞋”这个题目更好。(2分)

布鞋是贯穿整个小说的线索,小说围绕着董守明“做”布鞋、“送”布鞋和“他”“还”布鞋给董守明以及董守明通过“他”的大姐再次把鞋“送还”给“他”来展开情节。(2分)

布鞋有助于塑造主人公董守明温厚、重情的人物形象,布鞋被丈夫“给扔掉了”,董守明暗中找回,最后再次送还给“他”大姐转交给“他”。(2分)

这双布鞋身上寄托着深深的情感,是董守明爱情的见证,董守明将布鞋精心收藏着,多年过去,“黑春风呢的鞋帮,枣花针纳的千层底”的鞋还是新的,“用一块蓝格子手绢包得很精样”。(2分)

评价标题优劣

以其他标题作参照,分析评价原标题优点是历年高考常见题型。这类题的作答往往从标题的作用角度入手,且通常需要两个题目进行正反比较进行说明。

如果问“有人认为改成××更合适”,一般两个题目都有好的地方;如果问“有人认为A题目不如B题目好”,一般只有一个题目好;若问“原题目为什么不能改成另一个”,需要答出原题目的好,被换题目的不好,注意重点强调原题目的好。该题型赋分6~8分。

标题好处 = 表明观点 + 标题作用 + 对比分析

1.如果给本文拟一个标题,你会选“磨房里外”还是“冯歪嘴子”?为什么?(6分)

呼兰河传(节选)

萧红

邻居家磨房里边住着冯歪嘴子。

那磨房的窗子临着我家的后园。我家的后园四周的墙根上,都种着倭瓜、西葫芦或是黄瓜等会爬蔓子的植物;倭瓜爬上墙头了,在墙头上开起花来了,有的竟越过了高墙爬到街上去,向着大街开了一朵火黄的黄花。

难点突破

因此那磨房的窗子上,也就爬满了那顶会爬蔓子的黄瓜了。黄瓜的小细蔓,细得像银丝似的,太阳一来了的时候,那小细蔓闪眼湛亮,那蔓梢干净得好像用黄蜡抽成的丝子,一棵黄瓜秧上伸出来无数的这样的丝子。丝蔓的尖顶每棵都是掉转头来向回卷曲着,好像是说它们虽然勇敢,大树,野草,墙头,窗棂,到处的乱爬,但到底它们也怀着恐惧的心理。

太阳一出来了,那些在夜里冷清清的丝蔓,一变而为温暖了。于是它们向前发展的速率更快了,好像眼看着那丝蔓就长了,就向前跑去了。因为种在磨房窗根下的黄瓜秧,一天爬上了窗台,两天爬上了窗根,等到第三天就在窗根上开花了。

再过几天,一不留心,那黄瓜梗经过了磨房的窗子,爬上房顶去了。

后来那黄瓜秧就像它们彼此招呼着似的,成群结队地就都一齐把那磨房的窗给蒙住了。

从此那磨房里边的磨倌就见不着天日了。磨房就有一张窗子,而今被黄瓜掩遮得风雨不透。从此那磨房里黑沉沉的,园里,园外,分成两个世界了。冯歪嘴子就被分到花园以外去了。

但是从外边看起来,那窗子实在好看,开花的开花,结果的结果。满窗是黄瓜了。

还有一棵倭瓜秧,也顺着磨房的窗子爬到房顶去了,就在房檐上结了一个大倭瓜。那倭瓜不像是从秧子上长出来的,好像是由人搬着坐在那屋瓦上晒太阳似的。实在好看。

夏天,我在后园玩的时候,冯歪嘴子就喊我,他向我要黄瓜。

我就摘了黄瓜,从窗子递进去。那窗子被黄瓜秧封闭得严密得很,冯歪嘴子用手扒开那满窗的叶子,从一条小缝中伸出手来把黄瓜拿进去。

有时候,他停止了打他的梆子。他问我,黄瓜长了多大了?西红柿红了没有?他与这后园只隔了一张窗子,就像关着多远似的。

祖父在园子里的时候,他和祖父谈话。他说拉着磨的小驴,驴蹄子坏了,一走一瘸。祖父说请个兽医给它看看。冯歪嘴子说,看过了,也不见好。祖父问那驴吃的什么药?冯歪嘴子说是吃的黄瓜子拌高梁醋。

冯歪嘴子在窗里,祖父在窗外,祖父看不见冯歪嘴子,冯歪嘴子看不见祖父。

有的时候,祖父走远了,回屋去了,只剩下我一个人在磨房的墙根下边坐着玩,我听到了冯歪嘴子还说:“老太爷今年没下乡去看看哪!”

有的时候,我听了这话,我故意的不出声,听听他往下还说什么。

有的时候,我心里觉得可笑,忍也不能忍住,我就跳了起来了,用手敲打着窗子,笑得我把窗上挂着的黄瓜都敲打掉了。而后我一溜烟地跑进屋去,把这情形告诉了祖父。祖父也一样和我似的,笑得不能停了,眼睛笑出眼泪来。但是总是说,不要笑啦,不要笑啦,看他听见。有的时候祖父竟把后门关起来再笑。祖父怕冯歪嘴子听见了不好意思。

秋天,大榆树的叶子黄了,墙头上的狗尾草干倒了,园里一天一天地荒凉起来了。

这时候冯歪嘴子的窗子也露出来了。因为那些纠缠缠的黄瓜秧也都蔫败了,舍弃了窗棂而脱落下来了。

于是站在后园里就可看到冯歪嘴子,扒着窗子就可以看到在拉磨的小驴。那小驴竖着耳朵,戴着眼罩。走了三五步就响一次鼻子,每一抬脚那只后腿就有点瘸,每一停下来,小驴就用三条腿站着。

冯歪嘴子说小驴的一条腿坏了。

这窗子上的黄瓜秧一干掉了,磨房里的冯歪嘴子就天天可以看到的。

冯歪嘴子喝酒了,冯歪嘴子睡觉了,冯歪嘴子打柳子了,冯歪嘴子拉胡琴了,冯歪嘴子唱唱本了,冯歪嘴子摇风车了。只要一执着那窗台,就什么都可以看见的。

一到了秋天,新鲜粘米一下来的时候,冯歪嘴子就三天一拉磨,两天一粘粘糕。黄米粘糕,撒上大芸豆。一层黄,一层红,黄的金黄,红的通红。三个铜板一条,两个铜板一片的用刀切着卖。愿意加红糖的有红糖,愿意加白糖的有白糖。加了糖不另要钱。

冯歪嘴子推着单轮车在街上一走,小孩子们就在后边跟了一大帮,有的花钱买,有的围着看。

祖父最喜欢吃这粘糕,母亲也喜欢,而我更喜欢。母亲有时让老厨子去买,有的时候让我去买。

不过买了来是有数的,一人只能吃手掌那么大的一片,不准多吃,吃多了怕不能消化。祖父一边吃着,一边说够了够了,意思是怕我多吃。母亲吃完了也说够了,意思是怕我还要买。其实我真的觉得不够,觉得再吃两块也还不多呢!不过经别人这样一说,我也就没有什么办法了,也就不好意思喊着再去买,但是实在话是没有吃够的。

当我在大门外玩的时候,推着单轮车的冯歪嘴子总是在那块粘糕上切下一片来送给我吃,于是我就接受了。

当我在院子里玩的时候,冯至嘴子一喊着“粘糕”“粘糕”地从大墙外经过,我就爬上墙头去了。

因为西南角上的那段土墙,因为年久了出了一个豁,我就扒着那墙豁往外看着。果然冯歪嘴子推着粘糕的单轮车由远而近了。来到我的旁边,就问着:

“要吃一片吗?”

而我也不说吃,也不说不吃。但我也不从墙头上下来,还是若无其事地呆在那里。

冯歪嘴子把车子一停,于是切好一片粘糕送上来了。

选“磨房里外”。

交代故事发生的空间。

小说通过“磨房里外”来架构故事情节。

富有意蕴:磨房外的后园是个童话般的美好世界,磨房内则是艰难的现实世界,但“我”与冯歪嘴子能够友好相处。

如果给本文拟一个标题,你会选“磨房里外”还是“冯歪嘴子”?为什么?(6分)

选“冯歪嘴子”。

他是本文的主人公,以此为题,可突出人物形象。

本文通过冯歪嘴子这一形象牵出小说其他人物,串联故事情节。

关涉小说主旨:寄托了对善良又寂寞的底层劳动者的亲近和同情。

2.有人认为,小说若以“一个寂寞的美国妇人”或“不幸的婚姻”为标题,效果会更好。你的看法如何?请谈谈你的看法。(6分)

雨中的猫

海明威

这家旅馆里只住着两位美国旅人。他们住在二楼,面朝大海,也面对着公园和战争纪念碑。公园里有大棕榈树和绿色的长凳。意大利人大老远跑来看战争纪念碑。纪念碑是青铜铸的,在雨里泛着光。这会儿正下着雨。雨水从棕榈树上滴下来。石子路上出现一汪汪积水。雨水滂沱,海浪裹着雨水像一条长长的线涌上岸,又沿着沙滩滑下去,然后再裹着雨水涌上来。泊在战争纪念碑旁边广场上的汽车都开走了。广场对面有个侍者站在咖啡馆门口,正朝着空荡荡的广场张望。

美国人的妻子正站在窗边往外看,外面有只猫刚好蜷缩在他们窗子底下一张滴着雨水的绿桌子下。那只猫缩紧了身子,不让雨水滴到身上。

“我要去逮那只猫咪。”妻子说。

“我去。”丈夫躺在床上说。

“不,我去。外面那只可怜的猫咪想在桌子底下躲雨呢。”

丈夫靠在床头的两只枕头上,继续看书。

“别淋湿了。”他说。

他的妻子下楼去了。经过旅馆营业处的时候,店主起身向她哈哈腰。他是个老头儿,个子很高。

“下雨了。”妻子说。

“是啊,是啊,太太,坏天气,真是个坏天气。”

美国太太喜欢他,喜欢他接到任何投诉时都那么认真的态度;喜欢他的修养,喜欢他乐意为她效劳的模样;喜欢他作为店主的那种感觉,喜欢他那张苍老、严肃的脸和他那双大手。她怀着对他的喜爱,打开门向外张望。雨下得更大了。那只猫应该就在右边。她站在门口还没迈出去,背后有人为她撑开一把伞。原来是负责照料他们房间的女侍者。

“您可千万别淋湿了。”她面带笑容,用意大利语说道。毫无疑问,是店主派她来的。

女侍者撑着伞,美国太太沿着石子路走到他们房间的窗子底下。那张桌子就在这儿,被雨水冲洗得鲜绿鲜绿的,可是猫不见了。她突然大失所望。女侍者望着她。

“您丢东西了吗,太太?”

“刚才有只猫。”年轻的美国太太说。

“有只猫?”

“对,一只猫。”

“一只猫?”女侍者哈哈一笑,“雨里的猫?”

“对。”她说,“就在这张桌子底下。”她又加了一句,“噢,我可真想要它,我就想要只猫咪。”

“来吧,太太。”她说,“我们该回里面去了,要不您会淋湿的。”

“我想也是。”年轻的美国太太说。

她们沿着石子路往回走,进门后,女侍者在外面收了伞。那个美国太太经过办公室时,店主在写字台那头向她哈哈腰。太太从心里觉得某些东西又渺小又麻烦。这个店主让她觉得自己十分渺小,却又十分重要。她一时觉得自己太重要了。

她走上楼梯,打开房门。乔治还在床上看书。

“猫逮到了吗?”他放下书问道。

“跑了。”

奇怪,会跑到哪儿去呢?”他把目光从书上移开,说道。

“我真想要那只猫。”她说,“我也不知道为什么想要它。我就是想要那只可怜的猫咪。可怜巴巴地淋着雨对一只猫咪来说有点悲惨。”

乔治的目光又挪到了书上。

她站起身,在梳妆台前坐下,拿起镜子左照照右看看,从这一侧看到那一侧,又照照后脑勺和颈窝。

“你觉得我把头发留长好不好?”她一边再次端详自己的侧影,一边问。

乔治抬起头来,看着她的颈窝,她的头发很短,像个男孩儿。

“我喜欢你现在这个样子。”

“这个样子,我可烦死了。”她说,“像个男孩子,真够恼人的。”

乔治的目光就一直停留在她的身上。

“你看上去漂亮极了。”他说。

“我要把头发扎到后面,扎得又紧又光滑,在后脑勺盘个大大的髻,坠在后面沉甸甸的。”她说,“我真想有只猫咪坐在我的膝头上,我一摸它,它就发出呜呜的声音。”

“是吗?”乔治躺在床上应道。

“我还希望现在就是春天,我要对着镜子梳妆,我要一只猫咪,还要几件新衣裳。”

天很黑了,雨点敲打着棕榈树。

“不管怎么说,我都想要一只猫。”她说,“要是我没有长头发,也没什么别的好玩儿的,总能有只猫吧。”

太太又望着窗外,广场上的灯都亮了。

有人敲门。

“请进。”乔治说着,抬眼望去。

女侍者站在门口,怀里紧紧抱着一只大花斑猫。

“不好意思,打扰了,”她说,“老板让我把这只猫送给太太。”

(有删节)

【注】这篇小说写于20世纪20年代初,当时的美国女性正重新定位自己在家庭和社会中的地位,她们要求和男性平起平坐,不再扮演受男性庇护并服从于男性的角色。小说反映了海明威当时对这一问题的深刻思考。

不同意这种看法。

因为“雨中的猫”不仅是文章出现的一个真实角色,更是故事发展的一条重要线索和对女主人公的映射。全文因猫而起,止于得猫,故事完整生动。(情节)

孤独无助的美国太太是在这只猫身上看到了自己的影子,她们都孤寂无援,都渴求温暖关爱。(人物)

用“雨中的猫”这个标题,更能让读者展开想象的翅膀,并更能涵括作者所要反映的以男女不平等为中心的包括人际关系、家庭、婚姻等的系列社会问题。(读者、主题)

它浓缩了作品的中心思想,映射了女主人公的不幸境遇,并留有余地,言简意赅。(主题、特点 )

而“一个寂寞的美国妇人”和“不幸的婚姻”都太直白,而且包含的内容太单薄,不丰富。

有人认为,小说若以“一个寂寞的美国妇人”或“不幸的婚姻”为标题,效果会更好。你的看法如何?请谈谈你的看法。(6分)

课堂小结

提示:1.注意避免贴标签,要结合文章具体内容进行分析。

2.比较题要在最后说明另一标题不足之处。

思考全面,抓住要点

紧扣文本,具体分析

答题规范,表述清晰

小说标题作用答题要领

分析小说标题的作用

提问方式

2009浙江卷:有人建议把标题“魔盒”改为“贝格斯太太”,你认为哪一个合适,谈谈你的看法。

2013山东卷:结合文本,谈谈本文以“活着”为题目有什么好处。

2010陕西卷:这篇小说以“保护人”为题,有主题、人物塑造、情节结构等多方面的考虑,请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点并作分析。

2016全国卷Ⅱ:小说写的只是战争中的一个小故事,却用了“战争”这样一个大题目,你认为这样处理合适吗?请结合全文,谈谈你的观点。

导入新课

标题对于一篇小说,尤其是小小说,往往是“照亮读者眼睛的灯笼”,往往会起到摄人心魄的作用。要恰当地理解小说标题的含意,首先要了解一下小说创作者拟题的思路和技巧。

小说常见的拟题方法

《鼓书艺人》、《苏七块》、《表妹》

《范进中举》、《宝玉挨打》、《林黛玉进贾府》

《面包》、《唐三彩》、《白菜石》

《醉酒之后》、《荷花淀》、《牲畜林》

《药》、《社戏》、《项链》

《春之声》、《活着》

《丧钟为谁而鸣》、《钢铁是怎样炼成的》

事件

人物

问题

物象

时间、地点、环境

线索

主旨

角度 作用

人物 突出人物形象或品质。

暗示故事情节。

紧扣中心,突出主题。

事件 突出主要故事情节。

紧扣中心,突出主旨。

物象 作为结构线索贯穿全文,使文章结构更加严谨。

概括故事情节。

寄托作者情感;揭示文章主题;隐含比喻象征意义。

设置悬念,引发联想,吸引读者。

小说不同拟题的作用

角度 作用

时间 地点 环境 点明时间地点,创设故事背景,交代人物活动的社会环境,渲染环境氛围。

隐含比喻、象征意义。

突出小说主题。

线索作用;设置悬念作用。

问题 寄托作者情感。

设置悬念,引发思考。

瓦猫(节选)

葛亮

宁怀远从蒙自刚来到昆明时,在翠湖边上看到一株梨花。很大,风吹过来,就落了一地,好像雪一样。后来,他无数次对荣瑞红说起这株梨花树。荣瑞红说,我们龙泉镇,什么花都有,就是没有梨花。

后来,宁怀远在滇池边上,听一个拉胡琴的唱,“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春。”他又想起这株梨花,想起满天飞的白,却怎么也记不起树的样子了。

典例探究

例1.“瓦猫”在小说中有着重要的作用,请简要分析。(6分)

荣瑞红倒记得清清楚楚。那年夏天,蓝楹花开得正盛。黄昏时候,村里头来了一个人,敲开他们家的门。荣瑞红应了门,见是高个儿中年人,穿着青布衫子。蜡黄脸,满脸胡须。这人操官话,有两湖口音,口气温和,问荣瑞红家里头有没有要出租的屋子。荣瑞红就喊她爷爷。荣昌德老汉走出来,敲着烟袋锅,眯眼看来人胳膊底下夹着两本书,就问,先生,你是昆明城里来的教授吧?

那人点点头,说,小姓闻。荣老爹回,我们家的耳房刚租了出去。最近来我们镇上问的,都是昆明城里的教授和学生。日本人的飞机把读书人都折腾坏了。全城都在跑警报。走,我陪你去问一问。

荣老爹带着这个先生,顺着金汁河畔的小路,挨家挨户一路问过来。天擦黑了,这先生在一户人家门口停下,抬头看看说,这房子好。“三间两耳倒八尺”。荣老爹说,可不,正正经经的“一颗印”。

敲开了门,一看,小院干净开阔,房子也通透。用的石材、木料都考究得很,楼板和隔墙板还未装完,眼见是新起的房子。闻先生怕人家不舍得,但还是说了来意。屋主说,好。钱不打紧,您看着给。这屋子刚建好,您不嫌弃,下周就能住进来。

闻先生看他爽快,也很高兴。屋主说,都说昆明城里造了新大学,来了许多教授。北方来。要是不打仗,我们请也请不来你们。

荣瑞红才知道,这个闻先生,不是替自己找房子,是要替他们大学找个地方,盖个研究所。

要装修这个房子,镇上不缺人手。可这闻一多先生,一个瓦匠窑工也不请。他和另一个姓朱的先生,撸起袖子,带着几个年轻人,自己干。

荣老爹就说,他们开不了火。囡儿,新烧的饵块,给他们送些去。

荣瑞红就拎着一只篮子,装几只碗给他们送过去。闻先生客气,要给她钱。她躲过去。

待装修好了,闻先生请村里的木匠创了一块木板,创得又平又光。他对青年说,怀远,去龙头村的弥陀寺,找冯先生,给咱研究所题个名。

黄昏的时候,“清华大学文科研究所”的牌子就挂起来了。

屋主来了,看了又看,说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。

闻先生说,愿闻其详。

屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。

当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。

他看见荣家老爹捧了一只黑黔黔的物件走过来。走近看,是个陶制的老虎。那老虎身量小,但样子极凶。凸眼暴睛,两爪间执一阴阳八卦,口大如斗,满嘴利牙,像要吞吐乾坤的样子。老爹捧得稳稳的,神色也肃穆。宁怀远记起朱先生讲应劲的《风俗通义 祀典》,引《黄帝书》,里头有神荼郁垒执鬼以饲虎的一段,说虎能“执博挫锐,噬食鬼魅”。他想,这大概是一只和房宅相关的神兽。

他便大声感叹说,好凶的镇宅虎啊。

旁边的荣瑞红手里拿着红菱子,本也是肃然的,听了怀远的话,倒噗嗤一声笑出来,说,读书人的见识大。阿爷的瓦猫变了老虎。

荣老爹回头瞋她一眼,说,死囡儿,不说话当你哑巴吗。

这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑。他捉来一只毛色绚亮的雄鸡,口中念念。旁人听不懂,大约是消灾瑞吉的咒语。随即出其不意,低头猛咬住公鸡的鸡冠。血便由肥厚的鸡冠流淌下来。端公唤来荣老爹,协他把住挣扎的雄鸡,将鸡血一一滴在瓦猫的七窍,即眼、鼻、口、耳处,又在那大嘴里放入松子等。这端公即刻手势利落,将鸡宰杀了,在院内的锅里烹煮。

半个时辰取出,直立于钵中,这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上。

宁怀远看这端公,一场“开光”下来,大汗淋淋,像是脱了形。瓦猫坐在房上,凛凛地望着他们,竟让人有些敬畏。当地的人,经过了倒都要驻足,合掌默立。半响,向主家道喜,才离去了。言语间皆轻声细语,像是怕惊动了什么。看得宁怀远心里也穆然起来。屋主帮着他们一一安置好了,这才和闻先生告辞。一边说,先生,这屋子就交给您了。临走时,他又点上三支香,插在香炉里,阖目拜了一拜,才道,这瓦猫既上了房,逢农历初一、十五,点香祭供,先生莫要忘了。

当晚上,闻太太将冯太太从弥陀寺请过来,说一起包饺子,庆乔迁之喜。

闻太太将一簸包好的饺子又下到锅里,说,你那边住得可好?等我这忙完了也去看看。

冯太太说,我本来不信鬼神,可那山坡上孤零零一座庙,住着总是不踏实。

闻太太说,你还是常来走动,跟我做伴,也多个照应。

冯太太叹口气道,不是我迷信。我倒听说,这村里的房子除了庙,都要请尊瓦猫,才算清净了。我刚一进门,看见你们房梁上坐了一尊,那叫个威风。

(有删改)

【注】龙泉镇,是以荣老爹为代表的陶艺匠人制作民间神兽瓦猫的世代传承之地。也称“一口印”,住房建筑形式之一,它由正房、耳房(厢房)和入口门墙围合成正方如印的外观,俗称“一颗印”。饵块,云南当地的一种小吃,用饵块包裹起来的馅饼。

环境上,瓦猫开光的描写,丰富了小说的内容,营造了神秘的氛围,展现了西南地区独特的风土人情。

情节上,瓦猫是乔迁新居的必备之物,推动了情节的发展。

人物上,活灵活现的瓦猫,表现了当地匠人心灵手巧、技艺高超。

主题上,瓦猫寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往与镇宅纳福、驱邪避害的美好愿望,深化了小说主题。

(每点2分,答出三点可得满分)

“瓦猫”在小说中有着重要的作用,请简要分析。(6分)

路标

王愿坚

天边上,最后那一小块挂着晚霞的云彩,轻轻飘闪了一下,眨眼工夫就消失了。夜色,像块奇大无比的灰布,悄悄地伸展开来,罩住了整个草地。

通信员罗小葆一手拄着那根用来探路的木棍子,一手抓着腰间那块小木牌,呆呆地看着这夜幕四合的情景,不知要往哪里走。

过去的六天里他都是跟在连队里走的,他用不着打问路线,用不着别方向,只要把自己那块心爱的小木牌往老班长背包上一挂,瞅着它一步不落地走就行了。那块识字木牌,比一本书略大点几,刮得溜平,上面还刷了两遍桐油。这是在遵义地区休整时,老班长给他做的。从那时候起,他每天请小文书在上边写上几个生字,然后一边走,一边认。

例2.小说以“路标”为标题有哪些好处?

谁想到就在今天中午时分,部队遭到了突袭,老班长在战斗中负了重伤。就在老班长被扶上担架的时候。他突然挣扎着欠起了身,把识字牌递到小罗手里,指着上面新写的“北上抗日”四个字,问道:“都认识啦?”

“认识……”小罗的喉咙哽住,说不下去了。他扑在了老班长的怀里。

“意思呢,一定要搞清楚,这是个战略问题哩!”老班长把小罗抱紧了,像过去一样讲起来,“毛主席说过,往北走,出草地,到陕北,去……”他急剧地喘息起来。

“去迎接抗日高潮!”小罗一下子把话接过来。

他想起要去给老班长弄点儿水喝。可当他找来了一小碗干净的清水的时候,连队已经走远了。于是,他掉队了。到了这时,他才更加深切地体会到跟在队伍的行列里是多么幸福,也真正感到了辨别方向的重要。

一个个草墩被他踩到了脚底下,一道道烂泥河沟被他跨过了……

忽然,在他的眼前出现了一星火光。这火光,被草地的水汽笼罩着,发出一环环色彩斑斓的光圈,映照着这黑沉沉的草地,包照亮了罗小葆的心头。

一堆堆篝火余烬的旁边,同志们有的躺着,有的背靠背坐着,都在香甜地睡着。罗小葆小心地绕过他们,走向一堆还在燃烧着的篝火边,这才看见在对面还坐着一个同志。只见这个同志坐着一个小衣包,一只臂肘靠在一只铁皮箱子上,膝盖上搭着一张地图,正在聚精会神地看着,看一会儿,抬起头,凝神思索一会儿,拿红铅笔在图上做个记号。

他看着那个同志手里的地图,忽然生出了一个念头。这个念头是如此强烈,终于使他憋不住低低地喊了声:“报告!”绕过火堆,走了过去。

那个同志慢慢地从地图上面抬起了头。

看着那慈祥的笑脸,罗小葆的拘束一下子消失了。他又向前迈了一步,指着地图说:“你是领导同志吧,你一定知道明天的行军路线……”

“路线,当然有啰!”领导同志抓住了小罗的手,拉他在铁皮箱子旁边坐下,指着地图上的一个红图,说道,“看,一直往北,走上半天多点,就是班佑——就走出草地了!”

“真的?!”罗小葆高兴地叫了声。

“来,先开饭!”领导同志用笔杆夹起了一粒胡豆,吹了吹,轻轻放到了小罗的手心里,然后从文件箱上的一个大铜墨盒底下抽出一张纸,动手写起字来。

“不,我也还有任务哩!”罗小葆把擦干净了的识字牌放到领导同志面前,要求道,“我今天的课还没上呢!同志,教我几个字吧!”

“学习?好!”领导同志看着识字牌,赞许地点了点头。他拿起毛笔,转身把笔尖在身边草叶上的露珠里蘸了蘸,又在墨盒里匀了匀,挥笔写下了四个大字。

他用笔尖指点着,逐字念着:“向、北、前、进!”

罗小葆也跟着念:“向北前进!”

“向,就是方向……”领导同志逐字讲解起来。他那浓重的湖南口音,语调很慢,讲得那么仔细,又那么清楚。

罗小葆用心地听着。随着讲解,在他面前展现了一幅壮丽的情景:浩浩荡荡的红军队伍,正在向着北方,向着陕北的高原大步前进。

“字,就这么讲。”领导同志讲完了,又和蔼地问道,“那么,为什么要‘向北前进’呢?”

“我们红军要北上抗日。”

“还有呢?”

“还有,”小罗歪着脑袋想了想,“那里有陕北根据地,我们红军可以休息、整顿、发展……”

领导同志点点头,高兴地笑了。他亲切地揽住了小罗的肩膀。

罗小葆念着,认着,写着,把这几个字记在了心坎上。这四个字和领导同志的讲解把他引向了北方,引进了一个新的天地。仿佛眼前这一堆篝火化成了一簇花,像他家乡的映山红一样的花,这是陕北根据地。

罗小葆醒来的时候,天已亮了。东天上一抹朝霞正在上升、扩展,在广阔的草地的东侧,一轮红日正跃出地平线,把整个草地照得透亮、火红。

这时,一个背驳壳枪的红军战士走过来,微笑着说:“毛主席要我等部队出发的时候再叫醒你。”

罗小葆惊住了:“毛主席?”

“是啊,昨天你不是和他一起待了半夜?”

罗小葆急问:“毛主席在哪儿?”

“在前边!”警卫员朝北一指,“带着部队出发了。”

罗小葆激动地一跃而起,向着部队走去的方向奋力跑去。

红军长征的部队,正一路路、一行行,踏着开满鲜花的草地,向北走去。他们走着,在没有路的荒凉草地上踩出了路。

罗小葆跑了一程,来到一棵丈把高的树下。他停住了脚,注视着正在走向前来的红军队伍。突然,他折下了一截树枝,把他那心爱的识字牌牢牢地挂在树杈上。

“向北前进”四个亮闪闪的大字,像一个金色的路标,指向革命进军的方向。

(有删改)

小说以“路标”为标题有哪些好处?

表明写作对象,概括主要内容:本文围绕“路标”展开来写,意义层层深化,人物形象突出,主题鲜明。

具有象征意味:既指现实的指路工具,又指革命进军的方向,增强艺术效果和感染力。

揭示主题,点明主旨:在毛主席正确路线的指引会让革命走向胜利,有力突出标题“路标”的作用,深化革命必将胜利的主题。

标题新颖,设置悬念,吸引读者,激发读者的阅读兴趣。

方法指津

小说的标题作用类题目是标准的套路题,难度不高。以上套路,人物、情节、主旨、结构、读者思维等,说到实质,还是小说的文体特点。因此,分析标题的作用可从以上几个方面入手,综合分析。

解答标题的作用时,学生要记住答题思路,有了思路,答题时才能打开思路;然后要活学活用,不同题目不同对待,并不是每一个标题都会有以上的各点作用,要结合小说内容的实际来确定;最后要注意答题规范,分点叙述,语言精练,既要有专业术语,还要结合文本具体分析。

角度 作用

人物 交代小说的写作对象(人物、事物)。

突出主人公的形象(品质、特点等)。

情节 作为小说线索,组织全文。

概括小说主要情节、推动或暗示情节的发展。

设置悬念,激发读者兴趣。

环境 交代人物活动的时间、地点、环境,创设故事背景。

渲染环境氛围,奠定感情基调。

小说标题作用答题思路

角度 作用

主旨 紧扣(体现、揭示、暗示)小说主题

作为情感载体,寄托作者情感

运用双关、比喻、象征等手法,寄托情感,深化主题

对主题的表现起画龙点睛的作用

结构 贯穿全文的线索、抑扬、呼应等。

读者 激发读者阅读兴趣,引发读者深入思考

手法 运用修辞手法(比喻、拟人、对偶、设问、双关等)

运用表现手法(象征等)

1.请阅读下列文章,简要分析小说标题的作用。

炊烟芬芳

高杉

看到方志敏到村里来调查,王箩筐高兴有了向救命恩人展示成绩的机会。几天前,乡里传达了闽浙赣省苏维埃政府主席方志敏“让苏区的每一位老表都吃上过年的年糕”的指示,老百姓那个高兴啊。每人十斤稻谷,对于上顿不接下顿的日子,虽说是杯水车薪,但毕竟给要过年的父老乡亲带来一点希望,让大家看到共产党的政府在这么困难的情况下,对老百姓的好。乡苏的同志告诉大家,这是方主席领着队伍攻下了县城,缴获敌人的稻谷。为夺取这些粮食,牺牲了好几个战士。乡村干部都心肝宝贝似的管护着这些用鲜血和生命换来的稻谷,生怕有一点闪失和差错。这些天,王箩筐安排双岗看守,直到最后一户人家把稻谷领走,他才睡了个安稳觉。

能力提升

“大家工作不错,我代表省政府感谢大家!”看到方志敏动身要走,王箩筐说:“方主席,你不要慌着走,我还没汇报工作呢。今天大年三十,我家还有点烧酒,得跟你这救命恩人喝一壶!”其实,他心里很矛盾。他真的希望方志敏到他家吃饭,可又怕婆娘忍不住说出那件事儿。

志敏拱拱手,“‘一把手’,谢谢啦,过了年我再喝你的酒。咱们的检查还没完呢!咱们到村后山上看看!”一听方志敏不去他家,他脸上表露出失望,内心却又有一点儿小庆幸。方志敏要到村后山上去,不知他葫芦里卖的什么药。王箩筐求助似的看看李长贵,李长贵也是一脸懵懂,只是向他示意一下,做了个头前带路的暗示。他只好带领一行人向后山走。

站在后山上,整个樟树湾子展现在众人眼前。正是做午饭的时候,家家户户的烟囱里,冒着青中带灰的炊烟,整个小山村笼罩在淡淡雾霭中,好一幅淡雅的乡居图!方志敏望着袅袅炊烟,露出欣慰的笑容。看到方志敏高兴,大家也受到感染,纷纷说笑起来。

忽然,方志敏指着一家茅草屋顶,问王箩筐:“‘一把手’,那个没冒烟的烟囱,是谁家的?”王箩筐仔细数了数街巷和屋顶,说:“好像是李三老汉家。”方志敏看了王箩筐一眼,说:“咱们去看看!”

推开一片柴门,走进一座茅屋。一张破木床上,一个白胡子老汉喘息着躺在那里,听到有人进来说话,睁眼看了看又闭上眼睛。屋里冷锅凉灶,很长时间没动烟火的样子。王箩筐走到窗前,对老汉说:“李家二叔,省里的方主席来看你了,看你吃没吃上年糕,怎么还没生火做饭啊!”方志敏的大名,在当地家喻户晓。一听这,老汉挣扎着坐起来,紧紧拉住方志敏的手,连咳嗽带喘地说:“谢谢方……主席你……发的稻谷,我……给你……磕头啊!”方志敏忙阻止,说:“老人家,使不得,使不得,要谢就谢共产党,谢苏区政府吧。我们的工作没做好,让您老人家受苦了!”在老人断断续续的诉说中,方志敏了解到,考虑到老人年老体弱,王箩筐安排人把分的稻谷给他送到家,老人也摁了手印。干部都认为完成了任务,没想到他这几天犯了气喘病,别说做年糕,连碗水都烧开不了了。

李长贵见状忙对方志敏说:“我们的工作不深入,请主席批评。”看到王箩筐这些村干部忙忙活活地烧水做饭,方志敏说:“每个村都要查查,看看还有没有类似情况,一定要保证每个老百姓都过好这个年。”李长贵说:“我马上回乡里通知各村,落实你的指示!”看到李长贵匆匆离去的背影,方志敏对大家说:“你们忙,我走了!”王箩筐拉着方志敏的手,恳切地说:“到饭点儿了,好赖吃点儿再走!”方志敏说:“我到山前刘家沟去,说好了到那儿吃饭,顺便开个会,都等着呢!”方志敏转身对床上的李三老汉说道:“老人家,放心,村干部会给你治好病,也会让你吃上年糕的!”李三老汉向方志敏点了点头,招了招手。方志敏一一和大家握手告别,最后,握到王箩筐,对他说:“‘一把手’同志,再细心一些!” 王箩筐紧紧握住方志敏的手,使劲晃了晃,仿佛在用这种有力的动作表达他下定的决心。其实,他心里还有个秘密:这次分稻谷亏了秤,他没让保管、会计吭声,自家承担了十七斤半的损耗,气得婆娘到今天还不理他。

前山阳坡上,方志敏坐在一棵巨大的香樟树下,他从随身带的布包里掏出两个菜团子,这就是他大年三十的午饭。粗大的树身挡住了寒冷的北风,但樟树湾子的炊烟还是随风飘了过来,方志敏贪婪地翕动着鼻孔,嗅出了母亲做饭时的那熟悉的炊烟的香味,心里温暖了许多。

(有删改)

炊烟升起代表村民们可以做年糕,家家有散发“芬芳”的炊烟象征着苏区百姓能过上祥和的春节。

方志敏通过观察炊烟是否升起来判断村民家里的情况,表现了他睿智、关心百姓、工作细致的特点。

李三老汉家,没有炊烟到最后升起炊烟,前后照应,炊烟有推动情节发展的作用。

请阅读下列文章,简要分析小说标题的作用。

黄昏渡

临川柴子

荒郊野外有个小渡口,茅舍一间,小舟斜靠岸边。渡口虽破,却有个很诗意的名字——黄昏渡。渡口人迹罕至,多少年了,往往只见摆渡人老何蹲在船边孤独地吸烟。

太阳西斜,一天又近黄昏。老何眯着眼,盘腿坐在船头,手里握着个酒葫芦,脚旁放着两份菜,一荤一素,自得其乐地抿着酒。

突然,老何放下酒葫芦,侧着耳,脸上显露出兴奋的神情。多年的经验告诉他:生意来了!

是个年轻人,走得很急,脸上的神色有些疲惫,背着一个大挎包。“大爷,我要过渡!”年轻人看到老何,看到荒郊野外的渡口,像看到一根救命稻草。

2.这篇小说以“黄昏渡”为题目有何用意?(6分)

“上来吧!”老何热情地招呼。他当然热情,因为一年半载他也等不到一位客人。

年轻人上船。从年轻人上船的姿势中,老何一眼看出这小伙子不会水。他小心翼翼扶住船帮的样子让老何对他有些轻蔑。老何麻利地收起酒菜,将一支竹篙递到年轻人手上,脸上带着诡异的笑,走下了船。

“大爷,你将我渡过去啊。”年轻人不解地望着老何。

“你自己渡过去吧。”

“我不会摆渡,你把我渡过去,要多少钱都成。”

“我这渡口的规矩,从来都是客人自己渡自己,虽然你是第一次来,但也得守我的规矩不是?”老何说,“任何人都得守规矩,不会摆渡你就现学。”

“今天就得破破你的规矩!”年轻人突然亮出一把刀,将老何逼上了船。老何觉得这情景非常熟悉,他在锋利的刀尖下拿起了竹篙。年轻人说:“好好把我渡过去,我不会要你的性命。”老何默默地将船撑离了岸。

船箭一般地朝对岸划去,年轻人坐在船中央,双手紧紧地抱着他的挎包。老何轻蔑地看着这个年轻人,他知道年轻人表面上张扬,心里其实怕得很。老何狠狠地跺了跺船板,年轻人刚想发作,却看见一股河水突然从船底涌上来。

“老家伙,你怎么把船弄漏了?”年轻人抓着船帮,失声叫道。

“哈哈!这是条破船,不漏水才有问题呢!”老何笑着说,“年轻人,天堂有路你不走,栽到我老何手里,活该你倒霉!”

年轻人舞着刀子扑过来,老何却灵巧地跳入水中,顷刻间没了身影。年轻人望着泛起涟漪的河面,不知所措。

船舱里的水越来越多,船在一点点下沉,年轻人惊慌地抱着挎包坐在船边,绝望地看着河水将自己的身体一点点淹没……

年轻人醒过来的时候,夕阳正罩在他的脸上,暖洋洋的。他扭动了一下身体,才发现身子已经给几道绳索捆住了。

“大爷,都是一条道上的人,你放了我吧!”

“哈哈哈!”老何朗声大笑,“一条道?你看花眼啦!”

“那挎包里有钱,你想拿多少拿多少。”年轻人哀求着。

“钱是好东西,可是我老了,不需要这个。”

“大爷,你何必害我呢?”年轻人绝望地垂下眼睛。

“害你的是你自己啊。”老何重重地叹了一口气,“年轻人,还是我送你上岸吧!”

警笛声隐约可闻,越来越近了,年轻人徒劳地挣扎了几下,无奈地低下头。

几名警察过来铐住年轻人,紧紧握着老何的手:“这人我们已经追捕十几天了,老何,你又立功了啊!”老何只是憨厚地笑笑。

望着警车远去,老何又盘腿坐在船上,一口热酒下肚,往事在他心中翻腾。那年,老何也是年轻人这般年纪,逃亡中重伤了黄昏渡的船夫。十多年后双鬓泛白的他从狱中出来,在人生的黄昏幡然醒悟,主动要求接替那位船夫来守黄昏渡,配合警方专门抓漏网之鱼。

此后,老何心里又多了一份希翼,他在等待一个人的到来。

(选自《小小说选刊》2008年第24期,有删改)

标题“黄昏渡”至少包括时间“黄昏”和地点“渡口”,这就点明故事发生的时间、地点,为人物创设特定的活动背景。

“黄昏”作为故事发生的特定时间,其实也是一种夕阳西下的景象,加上地点在人迹罕至的荒郊野渡,无形中形成了一幅萧瑟凄清的画面,渲染了萧索的氛围。

对于小说主人公老何而言,隐喻他的人生已是“黄昏”,在人生的黄昏幡然醒悟,配合警方抓捕逃犯,守候黄昏迎接美好的明天;同时也隐喻年轻盗贼的命运已到“黄昏”——穷途末路,不可能逃脱法网,给人以警醒作用。

这篇小说以“黄昏渡”为题目有何用意?(6分)

例.这篇小说题为“西风芦花”,然而小说始终围绕着“一双布鞋”展开。因此,有人认为这篇小说标题换成“一双布鞋”更好。请结合对小说文本内容的理解,谈谈你自己的看法。(8分)

西风芦花

刘庆邦

他说:你姐还给我做过一双鞋呢,不知你有没有印象?董守芳说:咋没有印象呢?我姐做那双鞋,一针一线都先从心里过,再从手上过。我姐把鞋看得比宝贝还宝贝,谁都不让摸,不让碰。我想看,她都不让看。他说:回想起来,是我做得不对。不该把那双鞋还给你姐。董守芳说:事情都过去了,不用再提了。是我姐配不上你。

变式延伸

他说:不是这样。我那时年轻,做事欠考虑。本来给你姐写封信就是了,何必把那双鞋还给你姐呢?董守芳说:我姐出嫁时,把那双鞋放在箱里带走了。后来听说,被我姐夫看见了,姐夫就把鞋给扔了。他听了心里一沉,他的心像是被人用鞋底抽了一下。此时,他突然明白,三十多年来,他一直没把那双鞋放下来,一直关心着那双鞋的命运,现在他终于把那双鞋的命运打听出来了。他说:听你这么一说,我觉得我更对不起你姐了。说着,他的眼睛差点湿了。

董守芳又说:哥这两天要是不走,我去跟我姐说一声,讧我姐来跟哥说说话吧。他说:你千万不要让你姐来。你姐现在日子过得很平静,很幸福,我不能干扰她。董守芳问:你就不想见我姐吗?你把鞋还给我姐后,我姐回家还痛哭了一场!

他说:不是我不想见你姐,我估计你姐不想见我呢!董守芳说:我跟她说一声,她愿来就来,不愿来,也别埋怨我没跟她说。他说:守芳,你要听话。我看见你,就算看见你姐了。有些事情只适合放在心里,不适合说出来,一说出来就不好了,对谁都不好。我的意思你明白吧?

董守芳还没说明白不明白,他的大姐赶集回来了。董守芳和大姐唠嗑了几句就回家去了。大姐在灶屋里做午饭,他接着看书。他的精力像是不大能够集中,看第一行,字还是字,看第二行时,字就散了,散成了一片。董守芳有两句话让他吃到心里去了,那两句话如两列长长的海浪,正翻滚着,一浪接一浪向他涌来。一句是,他把鞋还给董守明时,董守明回到家里痛哭了一场;另一句是,董守明丈夫把那双鞋给扔掉了。这两句话同时又是两个细节,而每个细节都很具体,有时间,有地点,有氛围,有场景,动作性也很强,可供想象的余地很大,足够他想象一阵子的。想象的结果,他快被滚滚而来的“海浪”吞没了。

在下一个集日, 守芳在镇上碰见了姐姐董守明。好几个月不见姐姐,看见姐姐,她有些欣喜,喊着:姐,你也来赶集了!董守明说:我来买点化肥。董守芳说:姐,你怎么老也不来看我!她的样子像是有点撒娇。守明笑笑说:你也没去看我呀!守芳说:你今天就到我家去,我给你做好吃的。董守明看着妹妹,说:你这闺女,不是遇到什么喜事儿了吧 守芳说:我哪里会遇到什么喜事,就是有点想你,你要是不去,我该生气了。

守明说:我什么都没给你买,总不能空着手去吧。守芳说:你什么都不要买,我邻居家的嫂子送给我的有炸好的鱼块儿,回家我给你熬鱼吃。董守明是骑自行车来的,半袋子化肥已买好,在自行车的后座上放着。她像是想了一下,坚持给妹妹买了十几枚红红的烘柿,才跟着妹妹,向妹妹所在的村庄走去。

通往村庄的土路两边,一边是一条河,另一边是麦地。河坡里有野生芦苇,芦苇穗子在西风吹拂下闪着微光。他是在这个村庄长大的,董守明曾经和他在此相遇……一只斑鸠从芦苇丛里起飞,集体飞到麦子地里去了。麦子地里的坟前还有人烧纸,零星的小炮向坟中人也向坟外人报告着黄纸化钱的消息。一群大雁在空中鸣叫着, 向远方飞去。

董守芳对董守明说:姐,你到我们家,我领你去一个嫂子家看一个人。守明站下了,问:谁?她的样子顿时有些警觉。守芳说:我先不告诉你是谁,等你一 见就知道了。走嘛!守明不走,说:不告诉我是谁,我就不去了。实,董守明已猜出妹妹要带她见的人是谁,以前妹妹跟她说起过,那个人的大姐和她妹妹同在一个庄。

世上的人千千万,一些人来了,一些人走了;一些人生了,一些人死了,每个人认识的人都很有限。而一个人一辈子所能记起的人能有几个呢!她脸色有些发黄,扶着自行车手把的手微微有些抖。守芳说:我跟你说了是谁,你一定跟我去吗 守明说:那不一定。守芳,你跟我搞什么名堂哟!不行,我今天不能跟你去,我该回去了。说罢,不顾董守芳说着:姐,姐,你干嘛,人家还想着你呢!守明只管把自行车调转车头,朝相反的方向骑去。

回到省城,他给大姐打了电话,说他顺利到家了。大姐说:守芳到她姐家去了,从她姐那里捎回了一双布鞋,送到我这里来了。鞋还是董守明原来给你做的那一双,黑春风呢的鞋帮,枣花针纳的千层底,鞋还是新的,用一块蓝格子手绢包得很精样。他沉默了一会儿, 对大姐说:您把鞋先收起来吧,到明年清明节前,我回去把鞋取回来。

(节选自中国社会出版社2010年04月《<北京文学>好看小说精选》)

我认为“西风芦花”这个题目更好。( 2分)

“西风芦花”提供了小说情节发展的具体背景。“芦花”是故事发生地的代表性的自然景物,“西风”点出了故事发生的时间。( 2分)

题目呼应了小说中优美而凄清的景物描写,奠定了小说的情感基调,使小说具有浓郁的诗意和审美的意蕴。(2分)

作者借“西风芦花”的自然景物烘托了消逝的岁月和美好的爱情,融情入景,象征性地表达了一种纯真的情愫。( 2分)

这篇小说题为“西风芦花”,然而小说始终围绕着“一双布鞋”展开。因此,有人认为这篇小说标题换成“一双布鞋”更好。请结合对小说文本内容的理解,谈谈你自己的看法。(8分)

我认为“一双布鞋”这个题目更好。(2分)

布鞋是贯穿整个小说的线索,小说围绕着董守明“做”布鞋、“送”布鞋和“他”“还”布鞋给董守明以及董守明通过“他”的大姐再次把鞋“送还”给“他”来展开情节。(2分)

布鞋有助于塑造主人公董守明温厚、重情的人物形象,布鞋被丈夫“给扔掉了”,董守明暗中找回,最后再次送还给“他”大姐转交给“他”。(2分)

这双布鞋身上寄托着深深的情感,是董守明爱情的见证,董守明将布鞋精心收藏着,多年过去,“黑春风呢的鞋帮,枣花针纳的千层底”的鞋还是新的,“用一块蓝格子手绢包得很精样”。(2分)

评价标题优劣

以其他标题作参照,分析评价原标题优点是历年高考常见题型。这类题的作答往往从标题的作用角度入手,且通常需要两个题目进行正反比较进行说明。

如果问“有人认为改成××更合适”,一般两个题目都有好的地方;如果问“有人认为A题目不如B题目好”,一般只有一个题目好;若问“原题目为什么不能改成另一个”,需要答出原题目的好,被换题目的不好,注意重点强调原题目的好。该题型赋分6~8分。

标题好处 = 表明观点 + 标题作用 + 对比分析

1.如果给本文拟一个标题,你会选“磨房里外”还是“冯歪嘴子”?为什么?(6分)

呼兰河传(节选)

萧红

邻居家磨房里边住着冯歪嘴子。

那磨房的窗子临着我家的后园。我家的后园四周的墙根上,都种着倭瓜、西葫芦或是黄瓜等会爬蔓子的植物;倭瓜爬上墙头了,在墙头上开起花来了,有的竟越过了高墙爬到街上去,向着大街开了一朵火黄的黄花。

难点突破

因此那磨房的窗子上,也就爬满了那顶会爬蔓子的黄瓜了。黄瓜的小细蔓,细得像银丝似的,太阳一来了的时候,那小细蔓闪眼湛亮,那蔓梢干净得好像用黄蜡抽成的丝子,一棵黄瓜秧上伸出来无数的这样的丝子。丝蔓的尖顶每棵都是掉转头来向回卷曲着,好像是说它们虽然勇敢,大树,野草,墙头,窗棂,到处的乱爬,但到底它们也怀着恐惧的心理。

太阳一出来了,那些在夜里冷清清的丝蔓,一变而为温暖了。于是它们向前发展的速率更快了,好像眼看着那丝蔓就长了,就向前跑去了。因为种在磨房窗根下的黄瓜秧,一天爬上了窗台,两天爬上了窗根,等到第三天就在窗根上开花了。

再过几天,一不留心,那黄瓜梗经过了磨房的窗子,爬上房顶去了。

后来那黄瓜秧就像它们彼此招呼着似的,成群结队地就都一齐把那磨房的窗给蒙住了。

从此那磨房里边的磨倌就见不着天日了。磨房就有一张窗子,而今被黄瓜掩遮得风雨不透。从此那磨房里黑沉沉的,园里,园外,分成两个世界了。冯歪嘴子就被分到花园以外去了。

但是从外边看起来,那窗子实在好看,开花的开花,结果的结果。满窗是黄瓜了。

还有一棵倭瓜秧,也顺着磨房的窗子爬到房顶去了,就在房檐上结了一个大倭瓜。那倭瓜不像是从秧子上长出来的,好像是由人搬着坐在那屋瓦上晒太阳似的。实在好看。

夏天,我在后园玩的时候,冯歪嘴子就喊我,他向我要黄瓜。

我就摘了黄瓜,从窗子递进去。那窗子被黄瓜秧封闭得严密得很,冯歪嘴子用手扒开那满窗的叶子,从一条小缝中伸出手来把黄瓜拿进去。

有时候,他停止了打他的梆子。他问我,黄瓜长了多大了?西红柿红了没有?他与这后园只隔了一张窗子,就像关着多远似的。

祖父在园子里的时候,他和祖父谈话。他说拉着磨的小驴,驴蹄子坏了,一走一瘸。祖父说请个兽医给它看看。冯歪嘴子说,看过了,也不见好。祖父问那驴吃的什么药?冯歪嘴子说是吃的黄瓜子拌高梁醋。

冯歪嘴子在窗里,祖父在窗外,祖父看不见冯歪嘴子,冯歪嘴子看不见祖父。

有的时候,祖父走远了,回屋去了,只剩下我一个人在磨房的墙根下边坐着玩,我听到了冯歪嘴子还说:“老太爷今年没下乡去看看哪!”

有的时候,我听了这话,我故意的不出声,听听他往下还说什么。

有的时候,我心里觉得可笑,忍也不能忍住,我就跳了起来了,用手敲打着窗子,笑得我把窗上挂着的黄瓜都敲打掉了。而后我一溜烟地跑进屋去,把这情形告诉了祖父。祖父也一样和我似的,笑得不能停了,眼睛笑出眼泪来。但是总是说,不要笑啦,不要笑啦,看他听见。有的时候祖父竟把后门关起来再笑。祖父怕冯歪嘴子听见了不好意思。

秋天,大榆树的叶子黄了,墙头上的狗尾草干倒了,园里一天一天地荒凉起来了。

这时候冯歪嘴子的窗子也露出来了。因为那些纠缠缠的黄瓜秧也都蔫败了,舍弃了窗棂而脱落下来了。

于是站在后园里就可看到冯歪嘴子,扒着窗子就可以看到在拉磨的小驴。那小驴竖着耳朵,戴着眼罩。走了三五步就响一次鼻子,每一抬脚那只后腿就有点瘸,每一停下来,小驴就用三条腿站着。

冯歪嘴子说小驴的一条腿坏了。

这窗子上的黄瓜秧一干掉了,磨房里的冯歪嘴子就天天可以看到的。

冯歪嘴子喝酒了,冯歪嘴子睡觉了,冯歪嘴子打柳子了,冯歪嘴子拉胡琴了,冯歪嘴子唱唱本了,冯歪嘴子摇风车了。只要一执着那窗台,就什么都可以看见的。

一到了秋天,新鲜粘米一下来的时候,冯歪嘴子就三天一拉磨,两天一粘粘糕。黄米粘糕,撒上大芸豆。一层黄,一层红,黄的金黄,红的通红。三个铜板一条,两个铜板一片的用刀切着卖。愿意加红糖的有红糖,愿意加白糖的有白糖。加了糖不另要钱。

冯歪嘴子推着单轮车在街上一走,小孩子们就在后边跟了一大帮,有的花钱买,有的围着看。

祖父最喜欢吃这粘糕,母亲也喜欢,而我更喜欢。母亲有时让老厨子去买,有的时候让我去买。

不过买了来是有数的,一人只能吃手掌那么大的一片,不准多吃,吃多了怕不能消化。祖父一边吃着,一边说够了够了,意思是怕我多吃。母亲吃完了也说够了,意思是怕我还要买。其实我真的觉得不够,觉得再吃两块也还不多呢!不过经别人这样一说,我也就没有什么办法了,也就不好意思喊着再去买,但是实在话是没有吃够的。

当我在大门外玩的时候,推着单轮车的冯歪嘴子总是在那块粘糕上切下一片来送给我吃,于是我就接受了。

当我在院子里玩的时候,冯至嘴子一喊着“粘糕”“粘糕”地从大墙外经过,我就爬上墙头去了。

因为西南角上的那段土墙,因为年久了出了一个豁,我就扒着那墙豁往外看着。果然冯歪嘴子推着粘糕的单轮车由远而近了。来到我的旁边,就问着:

“要吃一片吗?”

而我也不说吃,也不说不吃。但我也不从墙头上下来,还是若无其事地呆在那里。

冯歪嘴子把车子一停,于是切好一片粘糕送上来了。

选“磨房里外”。

交代故事发生的空间。

小说通过“磨房里外”来架构故事情节。

富有意蕴:磨房外的后园是个童话般的美好世界,磨房内则是艰难的现实世界,但“我”与冯歪嘴子能够友好相处。

如果给本文拟一个标题,你会选“磨房里外”还是“冯歪嘴子”?为什么?(6分)

选“冯歪嘴子”。

他是本文的主人公,以此为题,可突出人物形象。

本文通过冯歪嘴子这一形象牵出小说其他人物,串联故事情节。

关涉小说主旨:寄托了对善良又寂寞的底层劳动者的亲近和同情。

2.有人认为,小说若以“一个寂寞的美国妇人”或“不幸的婚姻”为标题,效果会更好。你的看法如何?请谈谈你的看法。(6分)

雨中的猫

海明威

这家旅馆里只住着两位美国旅人。他们住在二楼,面朝大海,也面对着公园和战争纪念碑。公园里有大棕榈树和绿色的长凳。意大利人大老远跑来看战争纪念碑。纪念碑是青铜铸的,在雨里泛着光。这会儿正下着雨。雨水从棕榈树上滴下来。石子路上出现一汪汪积水。雨水滂沱,海浪裹着雨水像一条长长的线涌上岸,又沿着沙滩滑下去,然后再裹着雨水涌上来。泊在战争纪念碑旁边广场上的汽车都开走了。广场对面有个侍者站在咖啡馆门口,正朝着空荡荡的广场张望。

美国人的妻子正站在窗边往外看,外面有只猫刚好蜷缩在他们窗子底下一张滴着雨水的绿桌子下。那只猫缩紧了身子,不让雨水滴到身上。

“我要去逮那只猫咪。”妻子说。

“我去。”丈夫躺在床上说。

“不,我去。外面那只可怜的猫咪想在桌子底下躲雨呢。”

丈夫靠在床头的两只枕头上,继续看书。

“别淋湿了。”他说。

他的妻子下楼去了。经过旅馆营业处的时候,店主起身向她哈哈腰。他是个老头儿,个子很高。

“下雨了。”妻子说。

“是啊,是啊,太太,坏天气,真是个坏天气。”

美国太太喜欢他,喜欢他接到任何投诉时都那么认真的态度;喜欢他的修养,喜欢他乐意为她效劳的模样;喜欢他作为店主的那种感觉,喜欢他那张苍老、严肃的脸和他那双大手。她怀着对他的喜爱,打开门向外张望。雨下得更大了。那只猫应该就在右边。她站在门口还没迈出去,背后有人为她撑开一把伞。原来是负责照料他们房间的女侍者。

“您可千万别淋湿了。”她面带笑容,用意大利语说道。毫无疑问,是店主派她来的。

女侍者撑着伞,美国太太沿着石子路走到他们房间的窗子底下。那张桌子就在这儿,被雨水冲洗得鲜绿鲜绿的,可是猫不见了。她突然大失所望。女侍者望着她。

“您丢东西了吗,太太?”

“刚才有只猫。”年轻的美国太太说。

“有只猫?”

“对,一只猫。”

“一只猫?”女侍者哈哈一笑,“雨里的猫?”

“对。”她说,“就在这张桌子底下。”她又加了一句,“噢,我可真想要它,我就想要只猫咪。”

“来吧,太太。”她说,“我们该回里面去了,要不您会淋湿的。”

“我想也是。”年轻的美国太太说。

她们沿着石子路往回走,进门后,女侍者在外面收了伞。那个美国太太经过办公室时,店主在写字台那头向她哈哈腰。太太从心里觉得某些东西又渺小又麻烦。这个店主让她觉得自己十分渺小,却又十分重要。她一时觉得自己太重要了。

她走上楼梯,打开房门。乔治还在床上看书。

“猫逮到了吗?”他放下书问道。

“跑了。”

奇怪,会跑到哪儿去呢?”他把目光从书上移开,说道。

“我真想要那只猫。”她说,“我也不知道为什么想要它。我就是想要那只可怜的猫咪。可怜巴巴地淋着雨对一只猫咪来说有点悲惨。”

乔治的目光又挪到了书上。

她站起身,在梳妆台前坐下,拿起镜子左照照右看看,从这一侧看到那一侧,又照照后脑勺和颈窝。

“你觉得我把头发留长好不好?”她一边再次端详自己的侧影,一边问。

乔治抬起头来,看着她的颈窝,她的头发很短,像个男孩儿。

“我喜欢你现在这个样子。”

“这个样子,我可烦死了。”她说,“像个男孩子,真够恼人的。”

乔治的目光就一直停留在她的身上。

“你看上去漂亮极了。”他说。

“我要把头发扎到后面,扎得又紧又光滑,在后脑勺盘个大大的髻,坠在后面沉甸甸的。”她说,“我真想有只猫咪坐在我的膝头上,我一摸它,它就发出呜呜的声音。”

“是吗?”乔治躺在床上应道。

“我还希望现在就是春天,我要对着镜子梳妆,我要一只猫咪,还要几件新衣裳。”

天很黑了,雨点敲打着棕榈树。

“不管怎么说,我都想要一只猫。”她说,“要是我没有长头发,也没什么别的好玩儿的,总能有只猫吧。”

太太又望着窗外,广场上的灯都亮了。

有人敲门。

“请进。”乔治说着,抬眼望去。

女侍者站在门口,怀里紧紧抱着一只大花斑猫。

“不好意思,打扰了,”她说,“老板让我把这只猫送给太太。”

(有删节)

【注】这篇小说写于20世纪20年代初,当时的美国女性正重新定位自己在家庭和社会中的地位,她们要求和男性平起平坐,不再扮演受男性庇护并服从于男性的角色。小说反映了海明威当时对这一问题的深刻思考。

不同意这种看法。

因为“雨中的猫”不仅是文章出现的一个真实角色,更是故事发展的一条重要线索和对女主人公的映射。全文因猫而起,止于得猫,故事完整生动。(情节)

孤独无助的美国太太是在这只猫身上看到了自己的影子,她们都孤寂无援,都渴求温暖关爱。(人物)

用“雨中的猫”这个标题,更能让读者展开想象的翅膀,并更能涵括作者所要反映的以男女不平等为中心的包括人际关系、家庭、婚姻等的系列社会问题。(读者、主题)

它浓缩了作品的中心思想,映射了女主人公的不幸境遇,并留有余地,言简意赅。(主题、特点 )

而“一个寂寞的美国妇人”和“不幸的婚姻”都太直白,而且包含的内容太单薄,不丰富。

有人认为,小说若以“一个寂寞的美国妇人”或“不幸的婚姻”为标题,效果会更好。你的看法如何?请谈谈你的看法。(6分)

课堂小结

提示:1.注意避免贴标签,要结合文章具体内容进行分析。

2.比较题要在最后说明另一标题不足之处。

思考全面,抓住要点

紧扣文本,具体分析

答题规范,表述清晰

小说标题作用答题要领