25《古人谈读书》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 25《古人谈读书》课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-05 12:00:51 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

25《古人谈读书》

第2课时

复习导入

1.指名背诵第一则文言文,并说说大意。

2.全班朗读第一、二则文言文。提示学生要读正确、读流利。

3.介绍作者。

古代的“书”

初读课文

本课第二则的作者是南宋著名理学家朱熹。他编写的《童蒙须知》,对儿童的生活起居、学习、道德行为、礼节等都作了详细规定。

初读课文

1.用“/”画出停顿,大声朗读。

2.标出不懂的词句,组内借助资料理解生词和句子。

3.想一想朱熹有什么独特的读书方法?这样读书的好处是什么?

4.不懂的可请教其他小组或老师。

初读课文

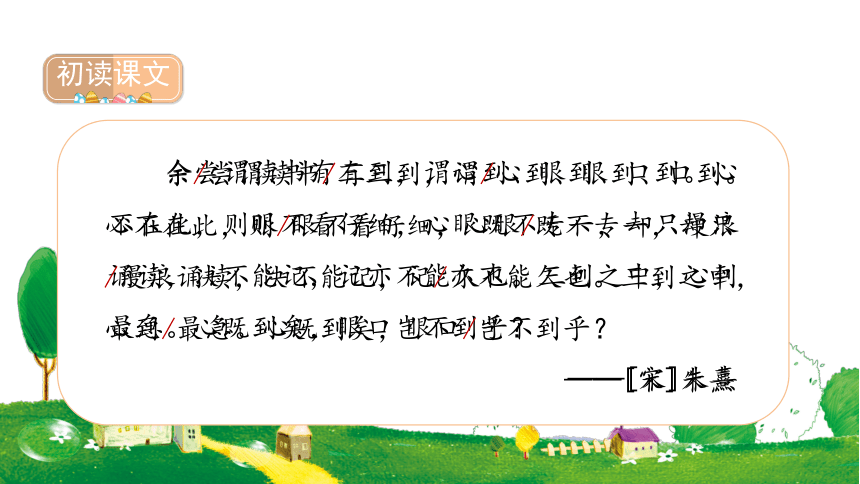

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

余/尝谓读书/有三到,谓/心到、眼到、口到。心不在此,则/眼不看仔细,心眼/既不专一,却只/漫浪诵读,决不能记,记/亦不能久也。三到之中,心到/最急。心既到矣,眼口/岂不到乎?

——[宋]朱熹

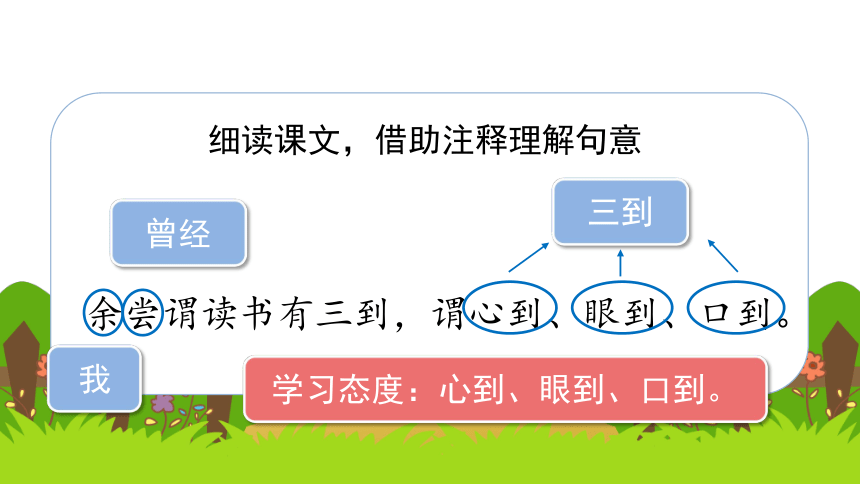

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

细读课文,借助注释理解句意

曾经

三到

学习态度:心到、眼到、口到。

我

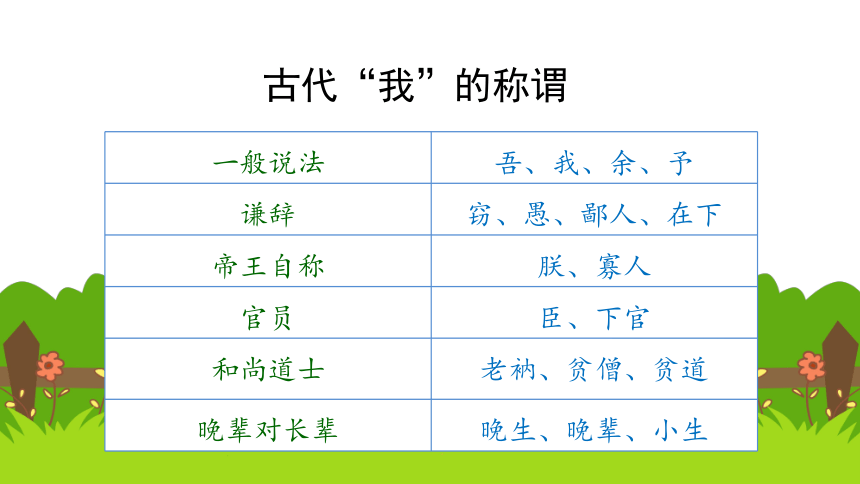

古代“我”的称谓

一般说法 吾、我、余、予

谦辞 窃、愚、鄙人、在下

帝王自称 朕、寡人

官员 臣、下官

和尚道士 老衲、贫僧、贫道

晚辈对长辈 晚生、晚辈、小生

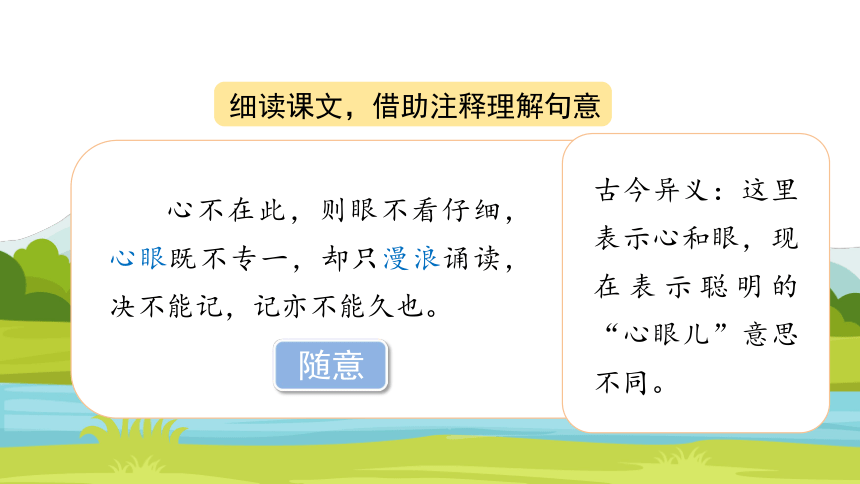

心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

细读课文,借助注释理解句意

古今异义:这里表示心和眼,现在表示聪明的“心眼儿”意思不同。

随意

三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

读课文,借助注释理解句意

哪能、难道。

选择“急”的意思:①想要马上达到某种目的而激动不安;②使着急;③形容发怒、急躁;④很快而且猛烈,急促;⑤急迫、紧急;⑥紧急严重的事情;

我曾经说过读书有三到,叫做心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专一,却只是随意地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,难道眼和口会不到吗?

说说第二则课文大意

这二则文言文讲了哪些学习方法和态度?

读书态度 读书方法

第一则 勤奋学习、实事求是 持之以恒、勤奋努力 抓紧时间,珍惜时间 善于发问

学思结合

第二则 “三到”

交流收获

学完本篇课文,同学们有什么收获呢?古人提到的这些好的方法和习惯,我们能做到多少呢?你自己有什么好方法和大家交流一下?

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

在理解大意的基础上背诵课文。

书写指导

谓

左右结构,左窄右宽,左半部都是言字旁。

上下结构,注意下半部是“己”。

岂

诵

诲

书写指导

诵

“甬”横撇要小、末端有一点,“冂”稍宽、里边是两横。

“山”要扁宽,“己”稍扁,起笔横折要小,竖弯钩的竖要短、弯要长一些。

岂

板书设计

朱熹

三到

读书要用心

方法科学

态度正确

孔子

学习态度

谦虚好学

珍惜时间

实事求是

学思结合

持之以恒

学习方法

学习态度

善于发问

古人谈读书

课外拓展

鲁迅先生能写出那么多不朽的作品,主要受益于他的博读。他读书做到了“五到”,即心到、口到、眼到、手到、脑到。“心到”指读书时要精力集中,专心致志;“口到”就是读出声来,有些文章还要大声地、有感情地朗读;“眼到”指目光专注,善于观察、善于发现;“手到”指边读边做笔记;“脑到”指对书中内容的理解。

拓展一:鲁迅“五到”读书法

课外拓展

学而不思则罔,思而不学则殆。

——《论语》

学而时习之,不亦说乎?

——《论语》

临渊羡鱼,不如退而结网。

——《汉书·董仲舒传》

读书破万卷,下笔如有神。

——唐·杜甫

拓展二:关于学习的名言

课外拓展

我国晋代有一位非常著名的学者名叫孙康,是当时的御史大夫。他出生在一个很普通的平民家庭,父母都是本本分分的老实人。

孙康从小就是个聪明好学的孩子,一有空就会跟在读书的孩子身后问这问那,还经常站在学堂外听先生授课。他好学的精神打动了先生,就免费让他入了学堂。上了学堂后,孙康更加好学了。先生讲的东西他总是第一个学会,先生留的作业也总是第一个完成,

拓展三:囊萤映雪的故事

因为他要用余下的时间向先生借书来读。即使这样他还是常常感到时间不够用。就想:“要是夜里也能读书就好了。”可父母每日里都要为吃穿发愁,哪里有钱去买灯油呢?没办法,每天晚上,他只好在头脑中温习先生教给的知识。

这年刚入冬就下了一场大雪。雪停后,整个大地披上厚厚的银装,在阳光的映照下闪闪发光,刺得他睁不开眼。遮挡住双眼的瞬(shùn)间,他忽然心中一动:皎洁的月光下,雪地是否也一样明亮呢?他急切地盼到夜晚的来临,一轮明月终于爬上了树梢,孙康迫不及待地把书拿到院子里翻开,果然,书卷上的字虽不及白天看得真切,却也能看得见了。于是,冬天的月夜,雪地成了他的读书乐园。

无独有偶,晋代车胤(yìn)也是从小好学不倦,但因家境贫困,父母实在无法为他提供良好的学习环境。为了节省油灯钱,每天一家人都会早早地睡去。车胤虽然很想起来读书,但又怕加重了父母的负担。

夏天的一个晚上,他躺在床榻上听着窗外蛙叫虫鸣,闻着晚风送进来的阵阵清香,便不自觉地披衣来到自家的园子里。月色朦胧,园中墨色尽染,偶尔几只萤火虫一闪一闪地在眼前飘过,车胤一时兴起便捉起了萤火虫,一只,两只,三只……手中的萤火虫越来越多了,车胤就想找东西把它们装起来。

于是他便回屋子里找器具。当他那只满是萤火虫的手无意中碰到他的书卷时,奇迹发生了:指缝附近的字有了影像,他兴奋极了,急忙找出一个白色的布袋子,放好手中的萤火虫后又去捉萤火虫,萤火虫越来越多,袋子越来越亮,简直可以和油灯一样亮了。车胤高兴极了,因为他可以在夜晚读书了!

从此,一到夏天,车胤就捉来萤火虫装满布袋,用来照明读书。由于他想尽办法坚持读书,学识与日俱增,后来成为东晋的有名的大臣。

25《古人谈读书》

第2课时

复习导入

1.指名背诵第一则文言文,并说说大意。

2.全班朗读第一、二则文言文。提示学生要读正确、读流利。

3.介绍作者。

古代的“书”

初读课文

本课第二则的作者是南宋著名理学家朱熹。他编写的《童蒙须知》,对儿童的生活起居、学习、道德行为、礼节等都作了详细规定。

初读课文

1.用“/”画出停顿,大声朗读。

2.标出不懂的词句,组内借助资料理解生词和句子。

3.想一想朱熹有什么独特的读书方法?这样读书的好处是什么?

4.不懂的可请教其他小组或老师。

初读课文

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

余/尝谓读书/有三到,谓/心到、眼到、口到。心不在此,则/眼不看仔细,心眼/既不专一,却只/漫浪诵读,决不能记,记/亦不能久也。三到之中,心到/最急。心既到矣,眼口/岂不到乎?

——[宋]朱熹

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

细读课文,借助注释理解句意

曾经

三到

学习态度:心到、眼到、口到。

我

古代“我”的称谓

一般说法 吾、我、余、予

谦辞 窃、愚、鄙人、在下

帝王自称 朕、寡人

官员 臣、下官

和尚道士 老衲、贫僧、贫道

晚辈对长辈 晚生、晚辈、小生

心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

细读课文,借助注释理解句意

古今异义:这里表示心和眼,现在表示聪明的“心眼儿”意思不同。

随意

三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

读课文,借助注释理解句意

哪能、难道。

选择“急”的意思:①想要马上达到某种目的而激动不安;②使着急;③形容发怒、急躁;④很快而且猛烈,急促;⑤急迫、紧急;⑥紧急严重的事情;

我曾经说过读书有三到,叫做心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专一,却只是随意地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,难道眼和口会不到吗?

说说第二则课文大意

这二则文言文讲了哪些学习方法和态度?

读书态度 读书方法

第一则 勤奋学习、实事求是 持之以恒、勤奋努力 抓紧时间,珍惜时间 善于发问

学思结合

第二则 “三到”

交流收获

学完本篇课文,同学们有什么收获呢?古人提到的这些好的方法和习惯,我们能做到多少呢?你自己有什么好方法和大家交流一下?

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

在理解大意的基础上背诵课文。

书写指导

谓

左右结构,左窄右宽,左半部都是言字旁。

上下结构,注意下半部是“己”。

岂

诵

诲

书写指导

诵

“甬”横撇要小、末端有一点,“冂”稍宽、里边是两横。

“山”要扁宽,“己”稍扁,起笔横折要小,竖弯钩的竖要短、弯要长一些。

岂

板书设计

朱熹

三到

读书要用心

方法科学

态度正确

孔子

学习态度

谦虚好学

珍惜时间

实事求是

学思结合

持之以恒

学习方法

学习态度

善于发问

古人谈读书

课外拓展

鲁迅先生能写出那么多不朽的作品,主要受益于他的博读。他读书做到了“五到”,即心到、口到、眼到、手到、脑到。“心到”指读书时要精力集中,专心致志;“口到”就是读出声来,有些文章还要大声地、有感情地朗读;“眼到”指目光专注,善于观察、善于发现;“手到”指边读边做笔记;“脑到”指对书中内容的理解。

拓展一:鲁迅“五到”读书法

课外拓展

学而不思则罔,思而不学则殆。

——《论语》

学而时习之,不亦说乎?

——《论语》

临渊羡鱼,不如退而结网。

——《汉书·董仲舒传》

读书破万卷,下笔如有神。

——唐·杜甫

拓展二:关于学习的名言

课外拓展

我国晋代有一位非常著名的学者名叫孙康,是当时的御史大夫。他出生在一个很普通的平民家庭,父母都是本本分分的老实人。

孙康从小就是个聪明好学的孩子,一有空就会跟在读书的孩子身后问这问那,还经常站在学堂外听先生授课。他好学的精神打动了先生,就免费让他入了学堂。上了学堂后,孙康更加好学了。先生讲的东西他总是第一个学会,先生留的作业也总是第一个完成,

拓展三:囊萤映雪的故事

因为他要用余下的时间向先生借书来读。即使这样他还是常常感到时间不够用。就想:“要是夜里也能读书就好了。”可父母每日里都要为吃穿发愁,哪里有钱去买灯油呢?没办法,每天晚上,他只好在头脑中温习先生教给的知识。

这年刚入冬就下了一场大雪。雪停后,整个大地披上厚厚的银装,在阳光的映照下闪闪发光,刺得他睁不开眼。遮挡住双眼的瞬(shùn)间,他忽然心中一动:皎洁的月光下,雪地是否也一样明亮呢?他急切地盼到夜晚的来临,一轮明月终于爬上了树梢,孙康迫不及待地把书拿到院子里翻开,果然,书卷上的字虽不及白天看得真切,却也能看得见了。于是,冬天的月夜,雪地成了他的读书乐园。

无独有偶,晋代车胤(yìn)也是从小好学不倦,但因家境贫困,父母实在无法为他提供良好的学习环境。为了节省油灯钱,每天一家人都会早早地睡去。车胤虽然很想起来读书,但又怕加重了父母的负担。

夏天的一个晚上,他躺在床榻上听着窗外蛙叫虫鸣,闻着晚风送进来的阵阵清香,便不自觉地披衣来到自家的园子里。月色朦胧,园中墨色尽染,偶尔几只萤火虫一闪一闪地在眼前飘过,车胤一时兴起便捉起了萤火虫,一只,两只,三只……手中的萤火虫越来越多了,车胤就想找东西把它们装起来。

于是他便回屋子里找器具。当他那只满是萤火虫的手无意中碰到他的书卷时,奇迹发生了:指缝附近的字有了影像,他兴奋极了,急忙找出一个白色的布袋子,放好手中的萤火虫后又去捉萤火虫,萤火虫越来越多,袋子越来越亮,简直可以和油灯一样亮了。车胤高兴极了,因为他可以在夜晚读书了!

从此,一到夏天,车胤就捉来萤火虫装满布袋,用来照明读书。由于他想尽办法坚持读书,学识与日俱增,后来成为东晋的有名的大臣。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地