18《在长江源头格拉丹冬》课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 18《在长江源头格拉丹冬》课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-05 19:37:20 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

在 长 江 源 头 格 拉 丹 冬

马丽华

八年级语文下册(部编版)

1、体会本文把对景物的描写与身体状况、内心体验、邈远思绪融为一体的写法。

2、欣赏作者笔下的各种景物,感受其雄伟、圣洁、瑰奇的特点。

3、把握课文的写景顺序和角度,理解作者对自然的感悟和思考。

教 学 目 标

4、品味文章看似随意实则精巧的语言 。

教 学 重 难 点

学习目标

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,美丽的西藏宛若人间天堂。

课堂导入

作家马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林,写下了一篇游记。

课堂导入

马丽华,女,当代作家。1976年,作者在23岁的年纪“被一种单纯的热情、理想和信念所鼓舞”进入西藏,在西藏生活了很长时间,走过了很多地方,积累了大量的素材。在此基础上,她创作了很多以西藏为题材的作品,如长篇报告文学《青藏苍茫—青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》,长篇散文《藏北游历》《走过西藏》等。1997年《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,2001年获得西藏珠穆朗玛文艺奖。

作家作品

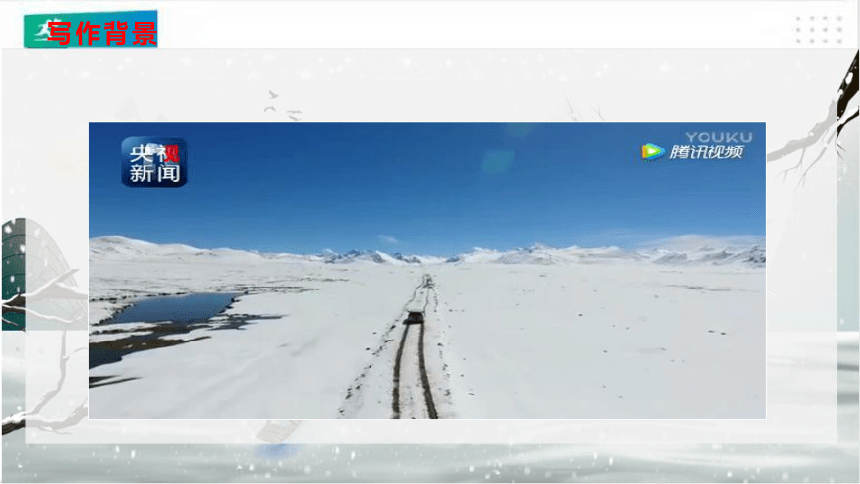

写作背景

1978年1月13日新华社:长江的源头在唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山西南侧的沱沱河,长江全长不止5800公里,而是6380公里。随后《辞海》和有关书籍相继采用了这次考察成果。一个月以后美联社报道,中国长江取代了美国密西西比河,成为世界上第三大河。

各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,位于东经91.0°,北纬33.5°,海拔6621米,是唐古拉山脉最高峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”。

写作背景

各拉丹东冰川位于格尔木市唐古拉山乡境内。各拉丹冬,藏语意为“高高尖尖的山峰”,海拔6620 米,姜根迪如海拔6548 米,有南北两条呈半孤形的大冰川,南支冰川长12.8公里,宽1.6公里,冰川尾部有两公里的冰塔林。这高耸入云的冰雪山体和晶宝皎洁的大冰川,是万里长江的源泉。

冰塔林中,有玲珑剔透的冰笋,有高高耸起的冰柱,有形如彩虹的冰桥,有神秘莫测的冰洞,冰清玉洁,是一座奇美无比的艺术长廊,周围为优良的天然草场,有藏野驴、藏野牛、藏羚、雪鸡等珍禽异兽,是探险旅游、登山、猎奇、科学考察的理想之地。

写作背景

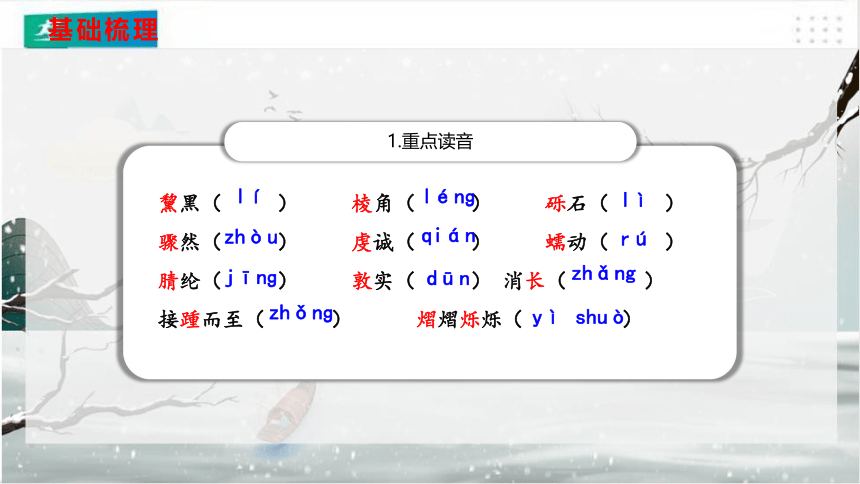

1.重点读音

黧黑( ) 棱角( ) 砾石( )

骤然( ) 虔诚( ) 蠕动( )

腈纶( ) 敦实( ) 消长( )

接踵而至( ) 熠熠烁烁( )

lí

lénɡ

lì

zhòu

qián

rú

jīnɡ

dūn

zhǎng

zhǒnɡ

yì shuò

基础梳理

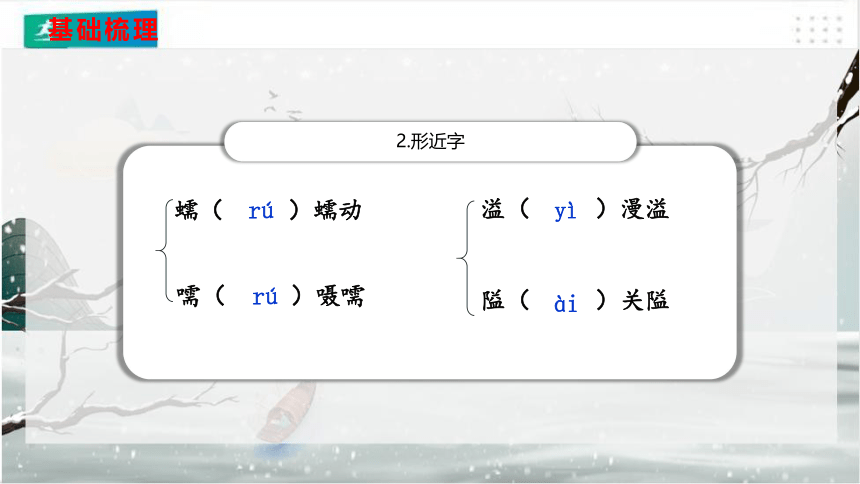

2.形近字

蠕( )蠕动

嚅( )嗫嚅

溢( )漫溢

隘( )关隘

yì

rú

ài

rú

基础梳理

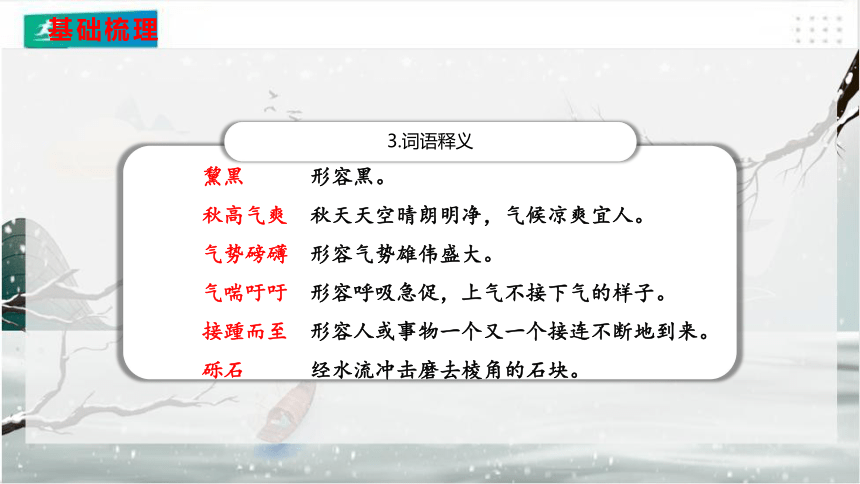

3.词语释义

黧黑 形容黑。

秋高气爽 秋天天空晴朗明净,气候凉爽宜人。

气势磅礴 形容气势雄伟盛大。

气喘吁吁 形容呼吸急促,上气不接下气的样子。

接踵而至 形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

砾石 经水流冲击磨去棱角的石块。

基础梳理

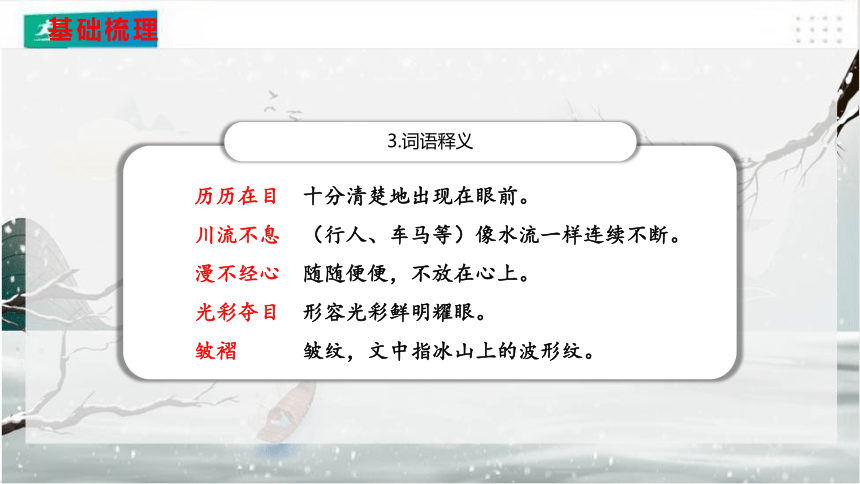

3.词语释义

历历在目 十分清楚地出现在眼前。

川流不息 (行人、车马等)像水流一样连续不断。

漫不经心 随随便便,不放在心上。

光彩夺目 形容光彩鲜明耀眼。

皱褶 皱纹,文中指冰山上的波形纹。

基础梳理

1.课文主要讲了什么内容?

全文以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,书写了自己在不同地点的见闻感受。

整体感知

2.作者跟随摄制组探险的两天行踪,分别到了哪些地点?

各拉丹冬山脚下

草坝子上

冰河上的砾石堆

冰塔林

冰山脚下

冰塔林

冰窟

冰河之间的砾石堆

整体感知

3.划分文章层次,理清作者的写作思路。

第一部分(1、2)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

第二部分(3—11)

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

第三部分(12—15)

整体感知

合作 探究

1.跟随队伍行进在各拉丹冬,作者的身体状况不断发生变化,内心感受也不尽相同。读课文,试着找出这些变化。

作者行踪

第一天

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

(愈发艰辛)

身体状况

尚属正常

高原反应发烧疼痛

摔伤 恶心 呼吸困难

我要死了

第二天

再入冰河

似乎已经衰竭 没力气、挣扎

合作探究

2、文章1、2段在文中有什么作用?

内容上:介绍了各拉丹冬的地貌和天气状况,突出了该地风云变幻、严寒依旧的环境特点

结构上:为后文写景和描述“我们”的活动作铺垫

合作探究

3. 第3段主要写了什么内容?为什么要这样写?

“我们”在高原的活动和不适的感觉。

侧面写出各拉丹冬环境之恶劣,突出作者及摄制组人员的坚强意志。

合作探究

4.第4段中哪些词语体现了作者对各拉丹冬的态度?是什么态度?

热爱 向往

合作探究

5.第7、8、9段描写了什么内容?有什么作用?

“我”的高原反应和新伤剧痛,以及兴致极高的伙伴们的表现与“我”形成对比,突出“我”郁闷、遗憾的心情及对伙伴们的羡慕之情。

合作探究

6.作者在第10、11段中重点写了置身于冰窟的哪些所见所闻?表达了作者怎样的情感?

纷纷扬扬的雪粒 漂亮的冰林 冰山上纵横的裂纹

太阳下的冰世界 呼啸的风

慨叹大自然的永恒与伟大

充满了对永恒壮美的各拉丹冬雪山、冰河、冰塔林的赞美和热爱之情

合作探究

7.全文重点描写的冰塔林有哪些特点?

冰塔林的特点

1

2

3

晶莹连绵

4

巍峨高大

形态各异

光彩夺目

合作探究

8.作者描写冰塔林意在表达一种什么情感?

作者通过描写冰塔林的奇景和美丽,展现了雪域高原的壮美景色,表达了对大自然美的热爱和对大自然神奇力量的赞美。

合作探究

本文以时空为序,以“我”跟随摄制组探险的两天行踪为线索,叙写了在长江源头各拉丹冬的见闻和感受,抒发了“我”对各拉丹冬雪山、冰河、冰塔林的热爱与赞美之情,以及对大自然的敬畏、崇仰之情。

本课小结

写作特色

1.分类绘景有条有理

作者在描写冰塔林奇观时,对冰塔林奇美的景色按照站在砾石堆上、站在冰山上、置身冰窟里的顺序分门别类地刻画了冰塔林的三处最具特点的美景,使冰塔林奇观描述起来显得有条有理、有立体感。

本课小结

写作特色

2.画面展示形象逼真

作者为了向读者展示各拉丹冬的胜景,对冰塔林的美景进行了集中重点的描绘。在描绘冰塔林每一处奇观时,都是用形象化的语言生动逼真地描绘景物的形态,展示出一幅幅画面,给人身临其境的感受。

本课小结

写作特色

3.长句与短句的交叉运用。

如课文第11段写冰体改变形态时这样写道:“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。”这些短句简洁、明快、有力,配之以前后文的长句,形成了错落有致,富有变化的语言效果,读起来朗朗上口。

本课小结

写作特色

4.善用比喻、拟人等修辞手法。

文中多处运用比喻、拟人的修辞手法,将各拉丹冬的各色美景形象地展现在读者眼前,如“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”等句,让读者对其形象更加神往。

本课小结

长江最早不称“长江”,专称“江”。中国最早的一部诗歌总集——《诗经》就记载有“汉之广矣,不可泳思。江之永矣,不可方思”(《周南·汉广》)之句。这是当时赞叹长江、汉水的诗歌,说明在距今2500多年前人们就把长江称为“江”了。汉代以后,长江也被称为“大江”,如苏东坡的名句“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。“大江”不仅是对长江磅礴之气势的客观描述,更蕴含了古人对长江的崇高赞美之情。

长江之名的演变

拓展延伸

后来人们对长江的认识逐步加深,感到单称“江”或“大江”不能完全表达它源远流长的地理特征,所以又根据它的特点起了个名——“长江”。唐宋以后,长江一词日渐广传,并多见于古诗文中。如李白的诗“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”。近代以来,因长江下游有扬子江之称,于是又有用扬子江一名统称全河的。中华人民共和国成立后,全河统一名称为长江。

长江之名的演变

拓展延伸

大自然并不因也不为谁的存在而存在,即使没有人类,它依然万古长存。万千物象合成一个自然,万千物象又都是自然之子。大自然如此无遗漏地包容了一切,当然包括微不足道的人类,也包括更加微不足道的个人命运,以及通常我们所称之为欣悦或苦恼的幸与不幸”。

——马丽华《藏北启示:超越苦难》

拓展延伸

板书设计

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

在 长 江 源 头 格 拉 丹 冬

马丽华

八年级语文下册(部编版)

1、体会本文把对景物的描写与身体状况、内心体验、邈远思绪融为一体的写法。

2、欣赏作者笔下的各种景物,感受其雄伟、圣洁、瑰奇的特点。

3、把握课文的写景顺序和角度,理解作者对自然的感悟和思考。

教 学 目 标

4、品味文章看似随意实则精巧的语言 。

教 学 重 难 点

学习目标

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,美丽的西藏宛若人间天堂。

课堂导入

作家马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林,写下了一篇游记。

课堂导入

马丽华,女,当代作家。1976年,作者在23岁的年纪“被一种单纯的热情、理想和信念所鼓舞”进入西藏,在西藏生活了很长时间,走过了很多地方,积累了大量的素材。在此基础上,她创作了很多以西藏为题材的作品,如长篇报告文学《青藏苍茫—青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》,长篇散文《藏北游历》《走过西藏》等。1997年《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,2001年获得西藏珠穆朗玛文艺奖。

作家作品

写作背景

1978年1月13日新华社:长江的源头在唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山西南侧的沱沱河,长江全长不止5800公里,而是6380公里。随后《辞海》和有关书籍相继采用了这次考察成果。一个月以后美联社报道,中国长江取代了美国密西西比河,成为世界上第三大河。

各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,位于东经91.0°,北纬33.5°,海拔6621米,是唐古拉山脉最高峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”。

写作背景

各拉丹东冰川位于格尔木市唐古拉山乡境内。各拉丹冬,藏语意为“高高尖尖的山峰”,海拔6620 米,姜根迪如海拔6548 米,有南北两条呈半孤形的大冰川,南支冰川长12.8公里,宽1.6公里,冰川尾部有两公里的冰塔林。这高耸入云的冰雪山体和晶宝皎洁的大冰川,是万里长江的源泉。

冰塔林中,有玲珑剔透的冰笋,有高高耸起的冰柱,有形如彩虹的冰桥,有神秘莫测的冰洞,冰清玉洁,是一座奇美无比的艺术长廊,周围为优良的天然草场,有藏野驴、藏野牛、藏羚、雪鸡等珍禽异兽,是探险旅游、登山、猎奇、科学考察的理想之地。

写作背景

1.重点读音

黧黑( ) 棱角( ) 砾石( )

骤然( ) 虔诚( ) 蠕动( )

腈纶( ) 敦实( ) 消长( )

接踵而至( ) 熠熠烁烁( )

lí

lénɡ

lì

zhòu

qián

rú

jīnɡ

dūn

zhǎng

zhǒnɡ

yì shuò

基础梳理

2.形近字

蠕( )蠕动

嚅( )嗫嚅

溢( )漫溢

隘( )关隘

yì

rú

ài

rú

基础梳理

3.词语释义

黧黑 形容黑。

秋高气爽 秋天天空晴朗明净,气候凉爽宜人。

气势磅礴 形容气势雄伟盛大。

气喘吁吁 形容呼吸急促,上气不接下气的样子。

接踵而至 形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

砾石 经水流冲击磨去棱角的石块。

基础梳理

3.词语释义

历历在目 十分清楚地出现在眼前。

川流不息 (行人、车马等)像水流一样连续不断。

漫不经心 随随便便,不放在心上。

光彩夺目 形容光彩鲜明耀眼。

皱褶 皱纹,文中指冰山上的波形纹。

基础梳理

1.课文主要讲了什么内容?

全文以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,书写了自己在不同地点的见闻感受。

整体感知

2.作者跟随摄制组探险的两天行踪,分别到了哪些地点?

各拉丹冬山脚下

草坝子上

冰河上的砾石堆

冰塔林

冰山脚下

冰塔林

冰窟

冰河之间的砾石堆

整体感知

3.划分文章层次,理清作者的写作思路。

第一部分(1、2)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

第二部分(3—11)

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

第三部分(12—15)

整体感知

合作 探究

1.跟随队伍行进在各拉丹冬,作者的身体状况不断发生变化,内心感受也不尽相同。读课文,试着找出这些变化。

作者行踪

第一天

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

(愈发艰辛)

身体状况

尚属正常

高原反应发烧疼痛

摔伤 恶心 呼吸困难

我要死了

第二天

再入冰河

似乎已经衰竭 没力气、挣扎

合作探究

2、文章1、2段在文中有什么作用?

内容上:介绍了各拉丹冬的地貌和天气状况,突出了该地风云变幻、严寒依旧的环境特点

结构上:为后文写景和描述“我们”的活动作铺垫

合作探究

3. 第3段主要写了什么内容?为什么要这样写?

“我们”在高原的活动和不适的感觉。

侧面写出各拉丹冬环境之恶劣,突出作者及摄制组人员的坚强意志。

合作探究

4.第4段中哪些词语体现了作者对各拉丹冬的态度?是什么态度?

热爱 向往

合作探究

5.第7、8、9段描写了什么内容?有什么作用?

“我”的高原反应和新伤剧痛,以及兴致极高的伙伴们的表现与“我”形成对比,突出“我”郁闷、遗憾的心情及对伙伴们的羡慕之情。

合作探究

6.作者在第10、11段中重点写了置身于冰窟的哪些所见所闻?表达了作者怎样的情感?

纷纷扬扬的雪粒 漂亮的冰林 冰山上纵横的裂纹

太阳下的冰世界 呼啸的风

慨叹大自然的永恒与伟大

充满了对永恒壮美的各拉丹冬雪山、冰河、冰塔林的赞美和热爱之情

合作探究

7.全文重点描写的冰塔林有哪些特点?

冰塔林的特点

1

2

3

晶莹连绵

4

巍峨高大

形态各异

光彩夺目

合作探究

8.作者描写冰塔林意在表达一种什么情感?

作者通过描写冰塔林的奇景和美丽,展现了雪域高原的壮美景色,表达了对大自然美的热爱和对大自然神奇力量的赞美。

合作探究

本文以时空为序,以“我”跟随摄制组探险的两天行踪为线索,叙写了在长江源头各拉丹冬的见闻和感受,抒发了“我”对各拉丹冬雪山、冰河、冰塔林的热爱与赞美之情,以及对大自然的敬畏、崇仰之情。

本课小结

写作特色

1.分类绘景有条有理

作者在描写冰塔林奇观时,对冰塔林奇美的景色按照站在砾石堆上、站在冰山上、置身冰窟里的顺序分门别类地刻画了冰塔林的三处最具特点的美景,使冰塔林奇观描述起来显得有条有理、有立体感。

本课小结

写作特色

2.画面展示形象逼真

作者为了向读者展示各拉丹冬的胜景,对冰塔林的美景进行了集中重点的描绘。在描绘冰塔林每一处奇观时,都是用形象化的语言生动逼真地描绘景物的形态,展示出一幅幅画面,给人身临其境的感受。

本课小结

写作特色

3.长句与短句的交叉运用。

如课文第11段写冰体改变形态时这样写道:“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。”这些短句简洁、明快、有力,配之以前后文的长句,形成了错落有致,富有变化的语言效果,读起来朗朗上口。

本课小结

写作特色

4.善用比喻、拟人等修辞手法。

文中多处运用比喻、拟人的修辞手法,将各拉丹冬的各色美景形象地展现在读者眼前,如“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”等句,让读者对其形象更加神往。

本课小结

长江最早不称“长江”,专称“江”。中国最早的一部诗歌总集——《诗经》就记载有“汉之广矣,不可泳思。江之永矣,不可方思”(《周南·汉广》)之句。这是当时赞叹长江、汉水的诗歌,说明在距今2500多年前人们就把长江称为“江”了。汉代以后,长江也被称为“大江”,如苏东坡的名句“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。“大江”不仅是对长江磅礴之气势的客观描述,更蕴含了古人对长江的崇高赞美之情。

长江之名的演变

拓展延伸

后来人们对长江的认识逐步加深,感到单称“江”或“大江”不能完全表达它源远流长的地理特征,所以又根据它的特点起了个名——“长江”。唐宋以后,长江一词日渐广传,并多见于古诗文中。如李白的诗“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”。近代以来,因长江下游有扬子江之称,于是又有用扬子江一名统称全河的。中华人民共和国成立后,全河统一名称为长江。

长江之名的演变

拓展延伸

大自然并不因也不为谁的存在而存在,即使没有人类,它依然万古长存。万千物象合成一个自然,万千物象又都是自然之子。大自然如此无遗漏地包容了一切,当然包括微不足道的人类,也包括更加微不足道的个人命运,以及通常我们所称之为欣悦或苦恼的幸与不幸”。

——马丽华《藏北启示:超越苦难》

拓展延伸

板书设计

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读