北师大版物理八年级下册 7.7 牛顿第一定律 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 北师大版物理八年级下册 7.7 牛顿第一定律 教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 110.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-06 19:00:39 | ||

图片预览

文档简介

课题名称:牛顿第一定律 主要参考教材版本:北师大版

教学指导思想

物质处于永恒的运动中,不同的物质和不同的运动形式之间又发生着相互作用。了解物质的运动和相互作用的规律,是认识物理现象所必需的。《牛顿第一定律》属于《标准》中“物质和相互运动”这一主题,对于这部分内容,考虑学生的生活经验和认知特点,从学生熟悉的生活经验和现象入手,通过实验、观察、思考、分析、推理得出抽象的牛顿第一定律,让学生认识到物理与生活的联系,体会到物理概念的建立过程。

教学内容分析

本节内容由“惯性”、“阻力对物体运动的影响”、“牛顿第一定律”三部分内容组成。牛顿第一定律是经典力学的核心内容之一,它指出了力与运动的关系,即力不是维持运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。它是整个初、高中物理课程的基础。牛顿第一定律说明了物体有惯性,一切物体都有保持原有运动状态不变的性质,惯性与生活联系紧密,人们有时可以利用惯性,有时应注意防止惯性给人们带来危害。 “阻力对物体运动的影响”是研究力与运动关系的重要实验,做好这个实验并在实验的基础上进行合理的猜想是得出牛顿第一定律的关键。运动和力是人们在生产和生活中经常接触到的物理现象,早在两千多年前人们就开始研究运动和力的关系,直到伽利略和牛顿时代,这个问题才得以解决。运动和力的关系问题不仅深化了人类对自然的认识,而且体现了科学研究的基本方法,对人类思维发展产生了重要影响,要让学生完成对它的认识,最重要的是揭示建立牛顿第一定律的思维过程,帮助学生突破思维障碍。

学生情况分析

牛顿第一定律本身无法直接通过实验得出,要靠抽象思维加以推理,由于日常生活经验的负面影响,学生习惯性地认为物体的运动需要力来维持,物体不受力时只能处于静止状态,运动的物体不受力之后会慢慢地停下来。学生的错误认识往往是根深蒂固的,为了突破学生的理解障碍,教学过程中通过这样设问:“既然运动的物体具有保持匀速直线运动状态的性质,那么为什么沿水平地面匀速运动的汽车还需要动力呢?如果没有动力,沿水平面滑行的小车将会越走越慢,最后停下来,小车为什么不再保持原来的匀速直线运动状态了呢?”使学生有了可以思考的具体情境,降低了思维难度,也让学生明白接下来为什么要探究阻力对物体运动状态的影响。

教学目标及重难点

教学目标: 1、知识与技能: (1)认识一切物体都具有惯性,能用物体的惯性解释生活和自然中的有关现象。 (2)认识牛顿第一定律。 2、过程与方法: (1)通过实验,探究并确认阻力对物体运动的影响。 (2)经历建立牛顿第一定律的科学推理过程。 (3)能通过生活经验和大量事实认识一切物体都具有惯性。 3、情感态度与价值观: (1)通过建立牛顿第一定律的科学推理过程学习科学思维方法。 (2)通过惯性现象的认识,树立交通安全意识。 (3)体会物理与生活的密切联系。 教学重点:惯性概念、探究阻力对物体运动的影响、牛顿第一定律 教学难点:建立牛顿第一定律的科学推理过程

教学资源

斜面、小车、毛巾、棉布、木板、惯性演示仪、多媒体、实物投影等。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

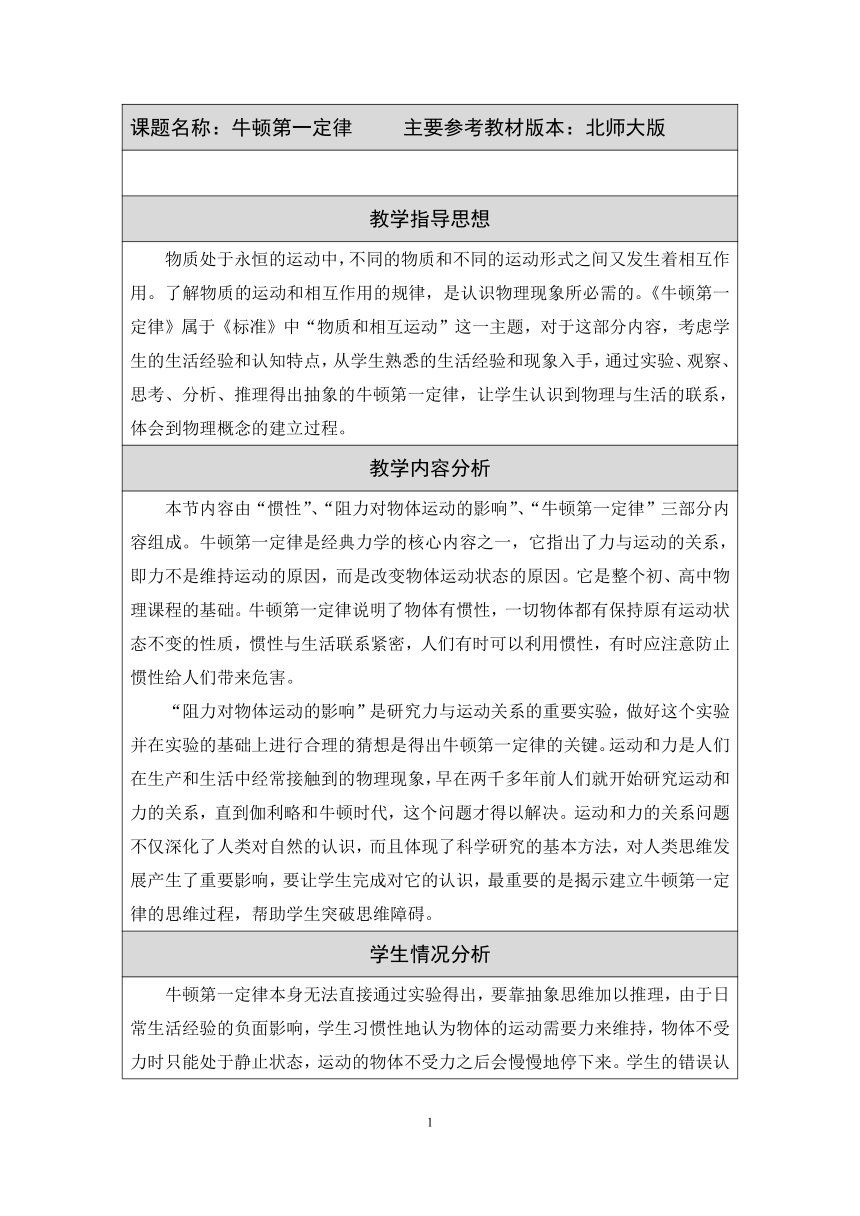

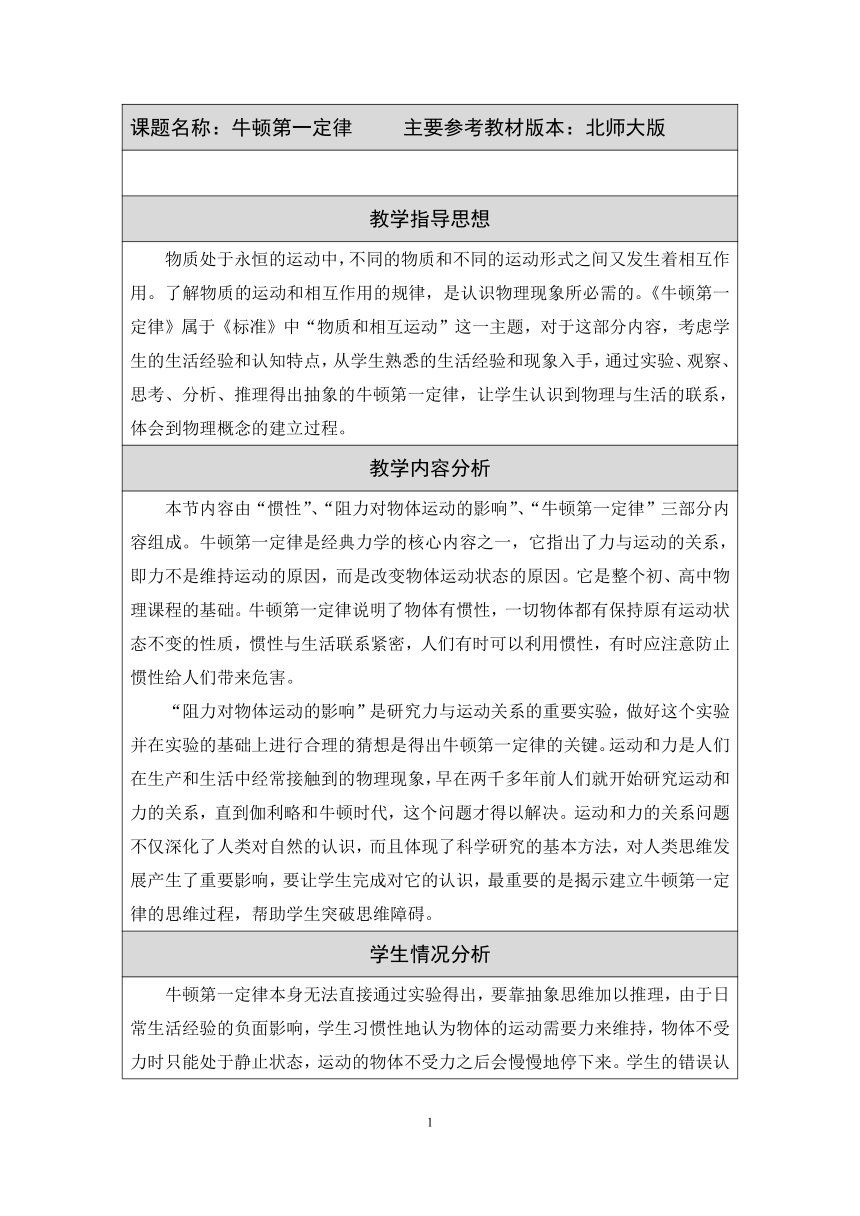

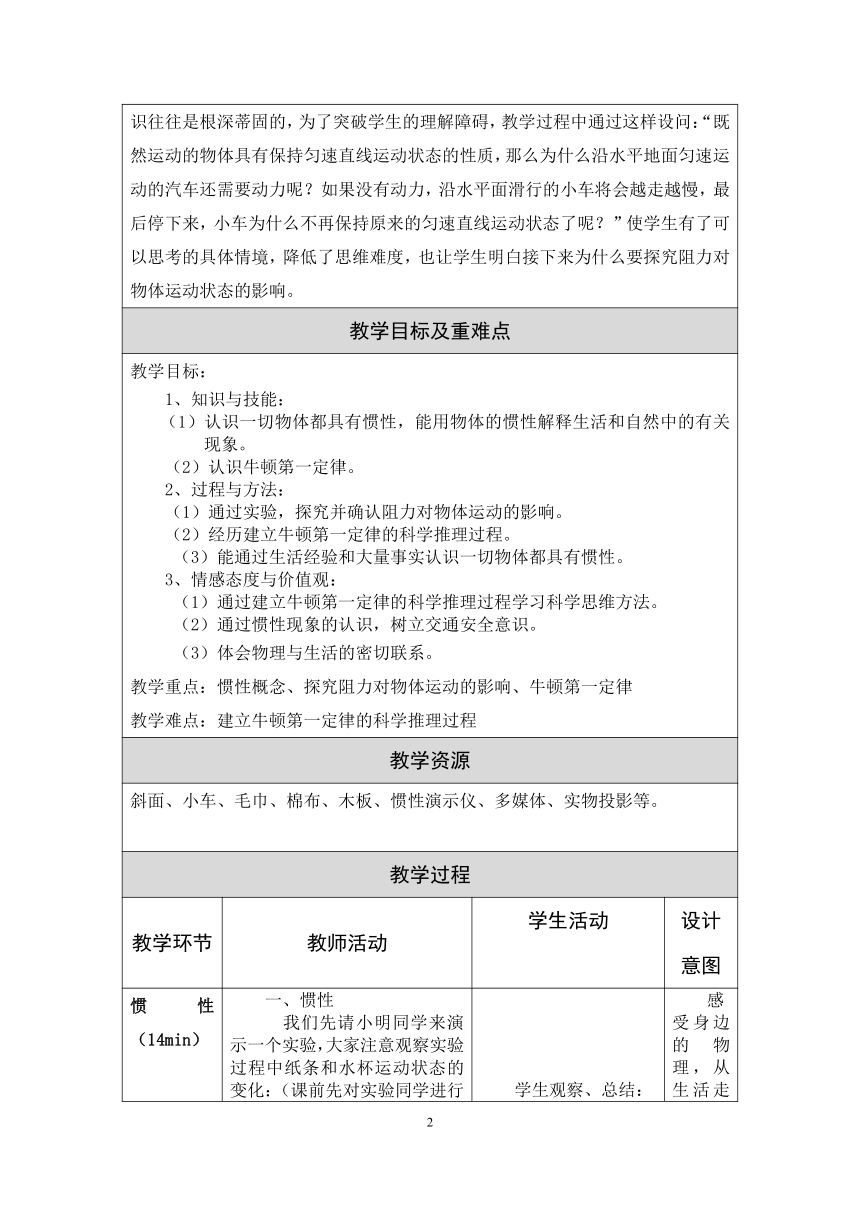

惯性(14min) 一、惯性 我们先请小明同学来演示一个实验,大家注意观察实验过程中纸条和水杯运动状态的变化:(课前先对实验同学进行训练,确保实验的成功) 图1 引导学生总结:开始水杯和纸条都处于静止状态,纸条受力被抽出后,水杯仍然保持静止状态。 演示实验,引导学生观察分析得出木块、水保持原来静止或匀速直线运动的特点。 总结给出惯性的概念: 任何物体都具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,这种性质叫做惯性。 生活中你还见过哪些惯性现象?请说说看? 你能应用惯性的知识解释下列现象吗?请试试看; 回忆我们乘坐汽车的情景:当汽车突然启动时,我们的身体会有什么现象发生?为什么会发生这种现象?怎样预防? 鼓励学生举例说明:生活中有哪些做法是利用了惯性和预防惯性造成的危害的。 指出:自然界和生活中有很多与惯性有关的现象,了解人们有时可以利用惯性,有时应注意防止惯性给人们带来危害。要会用惯性来解释这些的现象。解释这类问题时通常采用的步骤如下: (1)确定研究对象,明确研究对象是哪一个物体或同一个物体的哪一部分。 (2)弄清要研究的物体(或物体的某一部分)原来处于什么运动状态(静止还是运动,向哪个方向运动)。 (3)在突发情况下,物体(或物体的某一部分)由于惯性,仍要保持原来的运动状态(原来静止的仍保持静止;原来向前运动的仍向前运动)。 学生观察、总结: 学生回答:向后仰。乘客的上半身原来是静止的,公交车突然启动时,由于惯性上半身仍然要保持静止,但下半身已经随公交车向前运动了,所以乘客会向后倒。如果汽车突然启动时,乘客能抓紧扶手,就会使整个身子一切向前运动,避免摔倒。 洗衣机脱水的原理,拍打衣服上的灰尘,抖落伞上的雨点,跳远前的助跑,高速公路上对汽车之间的车距有限制,在一些拐弯较多的地方限制车速等。 感受身边的物理,从生活走向物理,从物理走向社会,让学生应用知识指导实际的生产生活,以促进学生素质的全面提高。

引入运动和力的关系的教学 (3min) 既然物体由于有惯性,静止的物体会保持静止,运动的物体会保持匀速直线运动,那么,踢出去的足球为什么最终会停下来呢? 我们都见人玩过滑板,发现脚蹬地之后,滑板车会开始运动, 一段距离之后,滑板会逐渐停下来,之后需要再次蹬地。某讨论组同学仔细观察滑板运动之后,分别发表了自己的看法: 其中正方认为:玩滑板车时,人不蹬地,车最终会停下来。说明物体运动需要力来维持。 反方认为:滑板车滑行时,人没有蹬地,车还继续前进。说明物体运动不需要力来维持。车停下来是因为受到阻力的作用。 你同意谁的观点? 其实很早以前,以亚里士多德为代表,人们认为:如果要使物体持续运动,就必须对它施加力的作用。伽利略则认为:物体的运动并不需要力来维持,运动之所以会停止下来,是因为受到摩擦阻力。到底谁正确呢?阻力对物体的运动有怎样的影响呢?我们通过实验来探究下! 学生针对问题积极思考讨论并说出自己的观点 从生活中的实例引出两种对立的观点,激发学生的学习兴趣。

阻力对物体运动的影响(14min) 二、阻力对物体运动的影响 1.提出问题:阻力对物体的运动有什么影响,如果物体不受阻力会怎么样? 2.制定计划与设计实验: 引导学生思考:实验中要控制哪些条件保持不变?要改变哪些条件?要注意观察什么?设计实验记录表。 3.进行实验:让小车从同一斜面的同一高度由静止开始滑下,逐渐减小平面的粗糙程度,测量小车的运动距离。 接触面小车受到阻力(填“大、较大、最小”)小车运动的距离(填“短、较长、最长”)毛巾 棉布 木板

4.分析与论证: 对数据比较分析能得到什么结论? 学生通过交流讨论,明确要研究阻力大小与物体运动的路程的关系,应该用控制变量的思想去设计实验。要让小车一开始进入水平面的速度相同。为此,要让小车从同一斜面的同一高度由静止开始滑下。然后动手做实验,并在表格中填好数据。 实验结果表明:小车受到的阻力越小,它运动的距离越远。 让学生经历科学探究过程,学习科学研究方法,培养学生的探索精神、实践能力以及创新意识。

牛顿第一定律(7min) 三、牛顿第一定律 根据上面的实验结果思考:小车在比木板更光滑的水平面上运动时,能比在木板上前进更远吗?设想一下,如果小车运动时不受任何阻力,小车会永远运动下去吗? 由于有前三次实验做基础,这种无限光滑的平面虽然没有,但是我们也有充分的理由认为小车将永远运动下去。这就是历史上伽利略所做过的实验和通过实验得到的结论。 法国的科学家笛卡儿进一步补充了伽利略得出的结论,使人们的认识又深化了一步。笛卡儿认为,物体不受外力时,除了速度的大小不会改变,永远运动下去,也不会改变运动的方向。 最后,英国的著名物理学家牛顿总结了前人研究的成果,建立了力和运动的关系的一条规律──牛顿第一定律。 怎样准确理解牛顿第一定律? 牛顿第一定律不是从实验中直接得出来的,但是它又有深厚的实验基础。它是在实验的基础上通过进一步的科学推理而得到的,由这个定律进一步得出的一切科学推论都经受住了实践的检验,因此,牛顿第一定律早已成为大家公认的力学基本定律之一。 在实验的基础上,让学生充分发挥想象力,积极思考:小车运动时不受任何阻力,小车会永远运动下去。 学生交流讨论明确:“一切”表明这条规律的普遍适用性,没有例外,不符合这条规律的物体是不存在的;“不受外力”是定律成立的条件,这是一种理想情况,它也包含物体在某一方向上不受外力的情况。“总保持”指物体在不受外力时,只有保持静止或匀速直线运动两种可能,要改变这种状态,物体必须受力的作用。 物体不受外力作用时,原来运动的物体要保持匀速直线运动;原来静止的物体要保持静止状态。这个规律说明了维持物体的匀速直线运动是不需要力的。即:力不是维持物体运动的原因而是改变物体运动的原因。 通过科学想象与科学推理方法的结合,发展学生的想象力和分析概括能力,使学生养成良好的思维习惯,敢于质疑,勇于创新。

课堂小结 (2分钟) 通过今天的学习,同学们有哪些收获?在实验探究中又存在哪些问题?还有什么想探究的问题? 学生可以个别回答,或相互交流,在交流的基础上进行学习小结。 促进知识的巩固掌握。提升学生的交流表达能力。

板书设计 牛顿第一定律 惯性:一切物体都有保持原来静止或匀速直线运动状态不变的性质 牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有 (惯性定律) 外力迫使它改变这种状态。

7

教学指导思想

物质处于永恒的运动中,不同的物质和不同的运动形式之间又发生着相互作用。了解物质的运动和相互作用的规律,是认识物理现象所必需的。《牛顿第一定律》属于《标准》中“物质和相互运动”这一主题,对于这部分内容,考虑学生的生活经验和认知特点,从学生熟悉的生活经验和现象入手,通过实验、观察、思考、分析、推理得出抽象的牛顿第一定律,让学生认识到物理与生活的联系,体会到物理概念的建立过程。

教学内容分析

本节内容由“惯性”、“阻力对物体运动的影响”、“牛顿第一定律”三部分内容组成。牛顿第一定律是经典力学的核心内容之一,它指出了力与运动的关系,即力不是维持运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。它是整个初、高中物理课程的基础。牛顿第一定律说明了物体有惯性,一切物体都有保持原有运动状态不变的性质,惯性与生活联系紧密,人们有时可以利用惯性,有时应注意防止惯性给人们带来危害。 “阻力对物体运动的影响”是研究力与运动关系的重要实验,做好这个实验并在实验的基础上进行合理的猜想是得出牛顿第一定律的关键。运动和力是人们在生产和生活中经常接触到的物理现象,早在两千多年前人们就开始研究运动和力的关系,直到伽利略和牛顿时代,这个问题才得以解决。运动和力的关系问题不仅深化了人类对自然的认识,而且体现了科学研究的基本方法,对人类思维发展产生了重要影响,要让学生完成对它的认识,最重要的是揭示建立牛顿第一定律的思维过程,帮助学生突破思维障碍。

学生情况分析

牛顿第一定律本身无法直接通过实验得出,要靠抽象思维加以推理,由于日常生活经验的负面影响,学生习惯性地认为物体的运动需要力来维持,物体不受力时只能处于静止状态,运动的物体不受力之后会慢慢地停下来。学生的错误认识往往是根深蒂固的,为了突破学生的理解障碍,教学过程中通过这样设问:“既然运动的物体具有保持匀速直线运动状态的性质,那么为什么沿水平地面匀速运动的汽车还需要动力呢?如果没有动力,沿水平面滑行的小车将会越走越慢,最后停下来,小车为什么不再保持原来的匀速直线运动状态了呢?”使学生有了可以思考的具体情境,降低了思维难度,也让学生明白接下来为什么要探究阻力对物体运动状态的影响。

教学目标及重难点

教学目标: 1、知识与技能: (1)认识一切物体都具有惯性,能用物体的惯性解释生活和自然中的有关现象。 (2)认识牛顿第一定律。 2、过程与方法: (1)通过实验,探究并确认阻力对物体运动的影响。 (2)经历建立牛顿第一定律的科学推理过程。 (3)能通过生活经验和大量事实认识一切物体都具有惯性。 3、情感态度与价值观: (1)通过建立牛顿第一定律的科学推理过程学习科学思维方法。 (2)通过惯性现象的认识,树立交通安全意识。 (3)体会物理与生活的密切联系。 教学重点:惯性概念、探究阻力对物体运动的影响、牛顿第一定律 教学难点:建立牛顿第一定律的科学推理过程

教学资源

斜面、小车、毛巾、棉布、木板、惯性演示仪、多媒体、实物投影等。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

惯性(14min) 一、惯性 我们先请小明同学来演示一个实验,大家注意观察实验过程中纸条和水杯运动状态的变化:(课前先对实验同学进行训练,确保实验的成功) 图1 引导学生总结:开始水杯和纸条都处于静止状态,纸条受力被抽出后,水杯仍然保持静止状态。 演示实验,引导学生观察分析得出木块、水保持原来静止或匀速直线运动的特点。 总结给出惯性的概念: 任何物体都具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,这种性质叫做惯性。 生活中你还见过哪些惯性现象?请说说看? 你能应用惯性的知识解释下列现象吗?请试试看; 回忆我们乘坐汽车的情景:当汽车突然启动时,我们的身体会有什么现象发生?为什么会发生这种现象?怎样预防? 鼓励学生举例说明:生活中有哪些做法是利用了惯性和预防惯性造成的危害的。 指出:自然界和生活中有很多与惯性有关的现象,了解人们有时可以利用惯性,有时应注意防止惯性给人们带来危害。要会用惯性来解释这些的现象。解释这类问题时通常采用的步骤如下: (1)确定研究对象,明确研究对象是哪一个物体或同一个物体的哪一部分。 (2)弄清要研究的物体(或物体的某一部分)原来处于什么运动状态(静止还是运动,向哪个方向运动)。 (3)在突发情况下,物体(或物体的某一部分)由于惯性,仍要保持原来的运动状态(原来静止的仍保持静止;原来向前运动的仍向前运动)。 学生观察、总结: 学生回答:向后仰。乘客的上半身原来是静止的,公交车突然启动时,由于惯性上半身仍然要保持静止,但下半身已经随公交车向前运动了,所以乘客会向后倒。如果汽车突然启动时,乘客能抓紧扶手,就会使整个身子一切向前运动,避免摔倒。 洗衣机脱水的原理,拍打衣服上的灰尘,抖落伞上的雨点,跳远前的助跑,高速公路上对汽车之间的车距有限制,在一些拐弯较多的地方限制车速等。 感受身边的物理,从生活走向物理,从物理走向社会,让学生应用知识指导实际的生产生活,以促进学生素质的全面提高。

引入运动和力的关系的教学 (3min) 既然物体由于有惯性,静止的物体会保持静止,运动的物体会保持匀速直线运动,那么,踢出去的足球为什么最终会停下来呢? 我们都见人玩过滑板,发现脚蹬地之后,滑板车会开始运动, 一段距离之后,滑板会逐渐停下来,之后需要再次蹬地。某讨论组同学仔细观察滑板运动之后,分别发表了自己的看法: 其中正方认为:玩滑板车时,人不蹬地,车最终会停下来。说明物体运动需要力来维持。 反方认为:滑板车滑行时,人没有蹬地,车还继续前进。说明物体运动不需要力来维持。车停下来是因为受到阻力的作用。 你同意谁的观点? 其实很早以前,以亚里士多德为代表,人们认为:如果要使物体持续运动,就必须对它施加力的作用。伽利略则认为:物体的运动并不需要力来维持,运动之所以会停止下来,是因为受到摩擦阻力。到底谁正确呢?阻力对物体的运动有怎样的影响呢?我们通过实验来探究下! 学生针对问题积极思考讨论并说出自己的观点 从生活中的实例引出两种对立的观点,激发学生的学习兴趣。

阻力对物体运动的影响(14min) 二、阻力对物体运动的影响 1.提出问题:阻力对物体的运动有什么影响,如果物体不受阻力会怎么样? 2.制定计划与设计实验: 引导学生思考:实验中要控制哪些条件保持不变?要改变哪些条件?要注意观察什么?设计实验记录表。 3.进行实验:让小车从同一斜面的同一高度由静止开始滑下,逐渐减小平面的粗糙程度,测量小车的运动距离。 接触面小车受到阻力(填“大、较大、最小”)小车运动的距离(填“短、较长、最长”)毛巾 棉布 木板

4.分析与论证: 对数据比较分析能得到什么结论? 学生通过交流讨论,明确要研究阻力大小与物体运动的路程的关系,应该用控制变量的思想去设计实验。要让小车一开始进入水平面的速度相同。为此,要让小车从同一斜面的同一高度由静止开始滑下。然后动手做实验,并在表格中填好数据。 实验结果表明:小车受到的阻力越小,它运动的距离越远。 让学生经历科学探究过程,学习科学研究方法,培养学生的探索精神、实践能力以及创新意识。

牛顿第一定律(7min) 三、牛顿第一定律 根据上面的实验结果思考:小车在比木板更光滑的水平面上运动时,能比在木板上前进更远吗?设想一下,如果小车运动时不受任何阻力,小车会永远运动下去吗? 由于有前三次实验做基础,这种无限光滑的平面虽然没有,但是我们也有充分的理由认为小车将永远运动下去。这就是历史上伽利略所做过的实验和通过实验得到的结论。 法国的科学家笛卡儿进一步补充了伽利略得出的结论,使人们的认识又深化了一步。笛卡儿认为,物体不受外力时,除了速度的大小不会改变,永远运动下去,也不会改变运动的方向。 最后,英国的著名物理学家牛顿总结了前人研究的成果,建立了力和运动的关系的一条规律──牛顿第一定律。 怎样准确理解牛顿第一定律? 牛顿第一定律不是从实验中直接得出来的,但是它又有深厚的实验基础。它是在实验的基础上通过进一步的科学推理而得到的,由这个定律进一步得出的一切科学推论都经受住了实践的检验,因此,牛顿第一定律早已成为大家公认的力学基本定律之一。 在实验的基础上,让学生充分发挥想象力,积极思考:小车运动时不受任何阻力,小车会永远运动下去。 学生交流讨论明确:“一切”表明这条规律的普遍适用性,没有例外,不符合这条规律的物体是不存在的;“不受外力”是定律成立的条件,这是一种理想情况,它也包含物体在某一方向上不受外力的情况。“总保持”指物体在不受外力时,只有保持静止或匀速直线运动两种可能,要改变这种状态,物体必须受力的作用。 物体不受外力作用时,原来运动的物体要保持匀速直线运动;原来静止的物体要保持静止状态。这个规律说明了维持物体的匀速直线运动是不需要力的。即:力不是维持物体运动的原因而是改变物体运动的原因。 通过科学想象与科学推理方法的结合,发展学生的想象力和分析概括能力,使学生养成良好的思维习惯,敢于质疑,勇于创新。

课堂小结 (2分钟) 通过今天的学习,同学们有哪些收获?在实验探究中又存在哪些问题?还有什么想探究的问题? 学生可以个别回答,或相互交流,在交流的基础上进行学习小结。 促进知识的巩固掌握。提升学生的交流表达能力。

板书设计 牛顿第一定律 惯性:一切物体都有保持原来静止或匀速直线运动状态不变的性质 牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有 (惯性定律) 外力迫使它改变这种状态。

7