纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-08 23:13:38 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

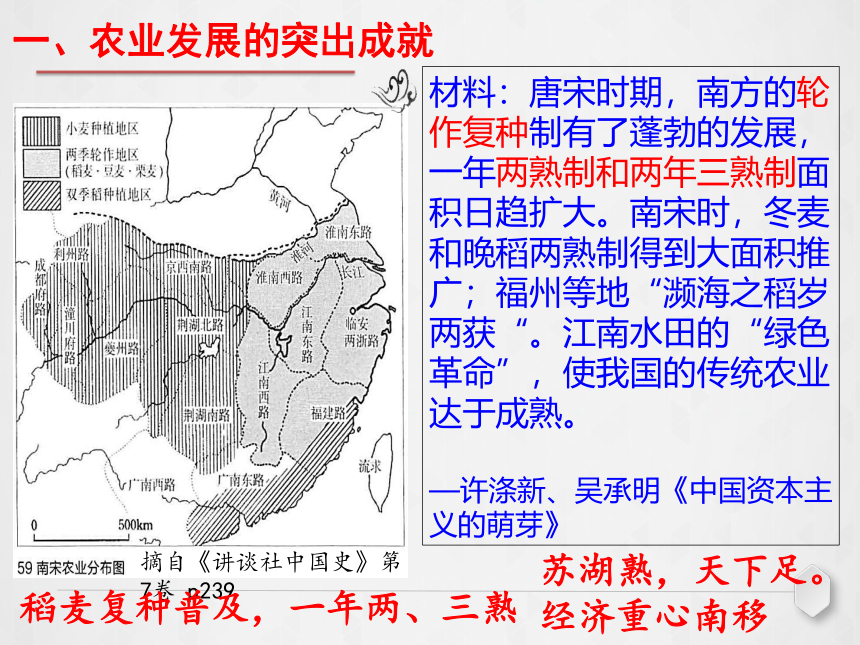

材料:唐宋时期,南方的轮作复种制有了蓬勃的发展,一年两熟制和两年三熟制面积日趋扩大。南宋时,冬麦和晚稻两熟制得到大面积推广;福州等地“濒海之稻岁两获“。江南水田的“绿色革命”,使我国的传统农业达于成熟。

—许涤新、吴承明《中国资本主义的萌芽》

摘自《讲谈社中国史》第7卷 p239

稻麦复种普及,一年两、三熟

一、农业发展的突出成就

苏湖熟,天下足。

经济重心南移

3

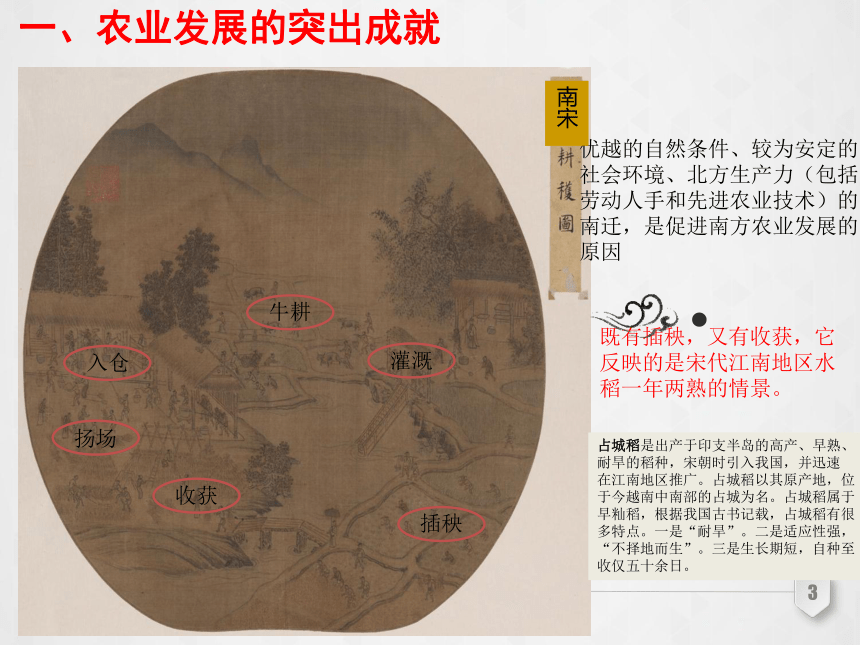

一、农业发展的突出成就

既有插秧,又有收获,它反映的是宋代江南地区水稻一年两熟的情景。

优越的自然条件、较为安定的

社会环境、北方生产力(包括

劳动人手和先进农业技术)的

南迁,是促进南方农业发展的

原因

灌溉

插秧

收获

入仓

牛耕

扬场

占城稻是出产于印支半岛的高产、早熟、

耐旱的稻种,宋朝时引入我国,并迅速

在江南地区推广。占城稻以其原产地,位

于今越南中南部的占城为名。占城稻属于

早籼稻,根据我国古书记载,占城稻有很

多特点。一是“耐旱”。二是适应性强,

“不择地而生”。三是生长期短,自种至

收仅五十余日。

南宋

4

北宋至南宋初,棉花种植地区限于广东和福建;

南宋后期,棉花种植区向北推进到江淮和川蜀一带;

元朝得到大力推广,南方植棉普遍。

一、农业发展的突出成就

5

北宋的人口

人口增长的原因:

人口增长与社会的安定、经济重心的南移、农业发展有着直接联系。

农业发展虽不是人口增长的唯一原因,但我国历史上几次大规模的人口增长,基本上都是粮食增产的直接结果。

辽夏金元时期,边疆地区获得进一步开发,漠北、东北、西北、云南等地农业都有显著进步。

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

6

二、手工业发展的成就(制瓷业)

宋朝“五大名窑” 分别是:定窑(在今河北曲阳)、汝窑(在今河南宝丰)、北宋官窑遗址至今尚未发现,且传世

官窑器物的釉色和造型与汝窑相仿,有人认为官窑即汝窑、哥窑(相传在今浙江龙泉)、钧窑(在今河南禹州)。

五大名窑集中体现了宋代的制瓷水平,宋瓷成为中国陶瓷史上一大高峰。

元朝青花瓷和青花釉里红开光镂花罐

青花瓷和釉里红的制造特点是釉下彩绘,先在胎坯上画好花纹图案,然后上釉烧制。青花瓷的青蓝色和釉里红的红色来自釉药中的化学成分。

7

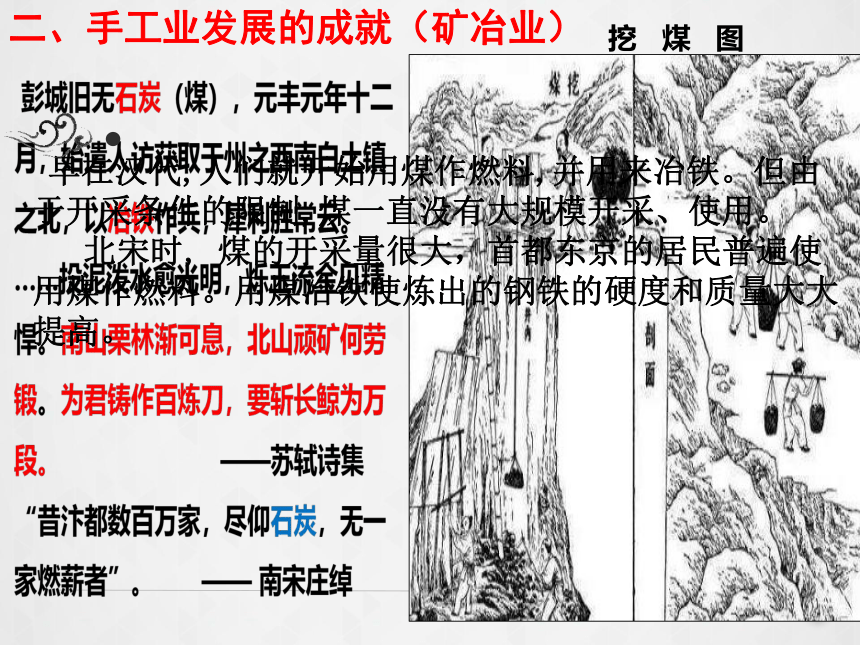

二、手工业发展的成就(矿冶业)

挖煤图

早在汉代,人们就开始用煤作燃料,并用来冶铁。但由于开采条件的限制,煤一直没有大规模开采、使用。

北宋时, 煤的开采量很大,首都东京的居民普遍使用煤作燃料。用煤冶铁使炼出的钢铁的硬度和质量大大提高。

8

二、手工业发展的成就(印刷业)

(1)提高印制效率,有力地推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

9

三、商业和城市的繁荣

榷场是宋辽夏金元各在边境所设

的互市交易的场所

基层市场蓬勃涌现

10

三、商业和城市的繁荣

北宋金属铸币比唐朝超过十倍

《清明上河图》上的金银铺

宋代金银铺,也是交引铺,“并是金银彩帛交易之所”,“每一交易,动即千万”。

北宋的交子与南宋的会子

元代中统元宝交钞

《宋史· 食货志下三》

患蜀人铁钱重,不便贸易。交子是世界历史上最早的纸币。交子、钱引、会子,又称 “楮币”。(国家强制推行,兼具兑取现款和独立流通的功能)

元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。推动商业的发展。

11

三、商业和城市的繁荣

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,相当于现在的海关。是中国古代管理对外贸易的机关。

南海一号

广东阳江海域的宋代商船,30米长10米宽,是目前发现的最大的宋代船只。已打捞出文物4000余件,而据探测情况估计整船文物可能达到6万至8万件。

海外贸易兴盛,外贸税收是宋元国库的重要财源

12

三、商业和城市的繁荣

宋朝市突破时空限制,交易频繁;

北宋东京、南宋临安人口多时超百万;

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地;

杭州被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”

13

四、经济重心南移

北方战乱,人口南迁,带去了大量劳动力和先进生产技术。

从“唯物史观”角度认识经济重心南移的原因

(1)经济因素:自唐朝晚期以来,大量中原地区人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定,两宋时期,中原人民反对北方少数民族贵族掠夺的斗争阻止了北方少数民族贵族的南下,使南方免遭战祸。

(4)统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

元朝全国大部分人口和税收集中在江南,运河、海运将南方财富、粮食北运

14

四、经济重心南移

官方二十四史收录的各省名人统计表

经济重心南移对文化的影响

首先:学校教育兴旺发达,高于其他地区且具有示范与表率作用

其次:人口综合素质高于其他地区

其三:学者如林,大家辈出

其四:代表儒学正统、中心地位和反映学术文化时代发展方向的学派多分布与江南

其五:在科举取士方面,江南占有明显的优势、

——张全明《宋史十二讲》

(1)对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。在南宋完成经济重心南移后,南方城市一直到现在都受益匪浅。

(2)对人口分布的影响。人口的迁移一定程度上导致了经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促使北方人民进一步南迁。南方的人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对人才教育的影响。经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化。

(4)对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,

材料一 唐世科举之柄,

谓之“通榜”。故其取人也,畏于讥议, 亦或

——洪迈《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

多公而审。

胁于权势,或挠于亲故,

或累于子弟,皆常情所不能免者。

材料二 窃以国家取士之制,比于前世,最号至公。盖累圣留心,讲求曲尽,以为王者无外,天下一家,

故议者谓国家科场之制,虽未复古法,而便于今世。其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——欧阳修《文忠集》卷113《论逐路取人札子》

故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而

惟材是择。

又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所

憎爱薄厚于其间。

根据材料一、二,概括唐宋科举制的主要区别。

宋代科举选拔人才的范围更加广泛;更加公平、公正,考试程序更加严格。

五、社会的变化

16

取士不问家世,阶层流动增强;

婚姻不尚阀阅,门第观念淡化;

平民在人格与法律上身份平等;

五、社会的变化

《耕获图》有视察佃客劳动

的庄主和督促佃客劳动的监

工,它反映的应当是“合种”

形式的租佃关系和经营方式。

宋代无地农民与雇主签订契约,

租种土地。家内服役多来自雇佣

国家对社会的控制明显松懈

释其耒耜而游于四方,择其所乐而居之

-(宋)苏轼:《策别安万民》

“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

——蔡襄(北宋)

宋元时期经济发展的特点

总体特点:宋元时期封建经济继续发展。主要表现在:

1 农业、手工业大发展。宋朝的农业及手工业中的印刷业、造纸业、丝织业、制瓷业均有较大发展

2 经济重心完成南移。南方经济发展并超过北方,南宋时经济重心南移完成。

3 民族之间贸易加强。宋与辽、金、西夏的"榷场"贸易;元统一后各民族之间的贸易。

4 海外贸易发达。政府鼓励海外贸易,海上丝绸之路发达。

5 商业繁荣。纸币的出现和推广,在很大程度上方便了商业活动;坊市制度被打破带来的沿街开店,营业时间的不受限制。

宋朝社会发生变化的原因

1 经济原因:宋朝经济继续发展,农业、手工业、商业、城市、对外贸易都有较大的发展。

2 政策原因:政府对土地买卖基本不加干涉,促进土地私有制迅速发展;土地流动性增强,贱民阶层、奴婢的流动也随之加快,促使奴婢地位的提高

3 政治原因:唐末五代以来,社会经历了剧烈的变动,门阀士族制度逐渐走向衰亡。

4 科举制度:科举制度的完善使大批出身于平民家庭的士人进人入政坛,、给政治添了活力,削弱了士族制度的政治基础。

5 唐末五代战争打击了腐朽的士族制度,加速士族制度的衰落

散文家余秋雨“我最向往的朝代是宋朝”

聆听

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”

辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济中心南移

社会的变化

农业

耕种制度

经济结构

棉花的种植和推广

边疆地区获得进一步开发

宋:五大名窑

元:青花瓷、釉里红

瓷器大量出口海外

制瓷业

矿冶业——煤

印刷业

手工业

商业发展

海外贸易

城市繁荣

宋元时期的南移进程

经济中心南移的影响

平民社会的到来【宋朝科举制度的发展】

人身束缚的松弛

国家对社会控制的松懈

小结

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

材料:唐宋时期,南方的轮作复种制有了蓬勃的发展,一年两熟制和两年三熟制面积日趋扩大。南宋时,冬麦和晚稻两熟制得到大面积推广;福州等地“濒海之稻岁两获“。江南水田的“绿色革命”,使我国的传统农业达于成熟。

—许涤新、吴承明《中国资本主义的萌芽》

摘自《讲谈社中国史》第7卷 p239

稻麦复种普及,一年两、三熟

一、农业发展的突出成就

苏湖熟,天下足。

经济重心南移

3

一、农业发展的突出成就

既有插秧,又有收获,它反映的是宋代江南地区水稻一年两熟的情景。

优越的自然条件、较为安定的

社会环境、北方生产力(包括

劳动人手和先进农业技术)的

南迁,是促进南方农业发展的

原因

灌溉

插秧

收获

入仓

牛耕

扬场

占城稻是出产于印支半岛的高产、早熟、

耐旱的稻种,宋朝时引入我国,并迅速

在江南地区推广。占城稻以其原产地,位

于今越南中南部的占城为名。占城稻属于

早籼稻,根据我国古书记载,占城稻有很

多特点。一是“耐旱”。二是适应性强,

“不择地而生”。三是生长期短,自种至

收仅五十余日。

南宋

4

北宋至南宋初,棉花种植地区限于广东和福建;

南宋后期,棉花种植区向北推进到江淮和川蜀一带;

元朝得到大力推广,南方植棉普遍。

一、农业发展的突出成就

5

北宋的人口

人口增长的原因:

人口增长与社会的安定、经济重心的南移、农业发展有着直接联系。

农业发展虽不是人口增长的唯一原因,但我国历史上几次大规模的人口增长,基本上都是粮食增产的直接结果。

辽夏金元时期,边疆地区获得进一步开发,漠北、东北、西北、云南等地农业都有显著进步。

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

6

二、手工业发展的成就(制瓷业)

宋朝“五大名窑” 分别是:定窑(在今河北曲阳)、汝窑(在今河南宝丰)、北宋官窑遗址至今尚未发现,且传世

官窑器物的釉色和造型与汝窑相仿,有人认为官窑即汝窑、哥窑(相传在今浙江龙泉)、钧窑(在今河南禹州)。

五大名窑集中体现了宋代的制瓷水平,宋瓷成为中国陶瓷史上一大高峰。

元朝青花瓷和青花釉里红开光镂花罐

青花瓷和釉里红的制造特点是釉下彩绘,先在胎坯上画好花纹图案,然后上釉烧制。青花瓷的青蓝色和釉里红的红色来自釉药中的化学成分。

7

二、手工业发展的成就(矿冶业)

挖煤图

早在汉代,人们就开始用煤作燃料,并用来冶铁。但由于开采条件的限制,煤一直没有大规模开采、使用。

北宋时, 煤的开采量很大,首都东京的居民普遍使用煤作燃料。用煤冶铁使炼出的钢铁的硬度和质量大大提高。

8

二、手工业发展的成就(印刷业)

(1)提高印制效率,有力地推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

9

三、商业和城市的繁荣

榷场是宋辽夏金元各在边境所设

的互市交易的场所

基层市场蓬勃涌现

10

三、商业和城市的繁荣

北宋金属铸币比唐朝超过十倍

《清明上河图》上的金银铺

宋代金银铺,也是交引铺,“并是金银彩帛交易之所”,“每一交易,动即千万”。

北宋的交子与南宋的会子

元代中统元宝交钞

《宋史· 食货志下三》

患蜀人铁钱重,不便贸易。交子是世界历史上最早的纸币。交子、钱引、会子,又称 “楮币”。(国家强制推行,兼具兑取现款和独立流通的功能)

元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。推动商业的发展。

11

三、商业和城市的繁荣

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,相当于现在的海关。是中国古代管理对外贸易的机关。

南海一号

广东阳江海域的宋代商船,30米长10米宽,是目前发现的最大的宋代船只。已打捞出文物4000余件,而据探测情况估计整船文物可能达到6万至8万件。

海外贸易兴盛,外贸税收是宋元国库的重要财源

12

三、商业和城市的繁荣

宋朝市突破时空限制,交易频繁;

北宋东京、南宋临安人口多时超百万;

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地;

杭州被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”

13

四、经济重心南移

北方战乱,人口南迁,带去了大量劳动力和先进生产技术。

从“唯物史观”角度认识经济重心南移的原因

(1)经济因素:自唐朝晚期以来,大量中原地区人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定,两宋时期,中原人民反对北方少数民族贵族掠夺的斗争阻止了北方少数民族贵族的南下,使南方免遭战祸。

(4)统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

元朝全国大部分人口和税收集中在江南,运河、海运将南方财富、粮食北运

14

四、经济重心南移

官方二十四史收录的各省名人统计表

经济重心南移对文化的影响

首先:学校教育兴旺发达,高于其他地区且具有示范与表率作用

其次:人口综合素质高于其他地区

其三:学者如林,大家辈出

其四:代表儒学正统、中心地位和反映学术文化时代发展方向的学派多分布与江南

其五:在科举取士方面,江南占有明显的优势、

——张全明《宋史十二讲》

(1)对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。在南宋完成经济重心南移后,南方城市一直到现在都受益匪浅。

(2)对人口分布的影响。人口的迁移一定程度上导致了经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促使北方人民进一步南迁。南方的人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对人才教育的影响。经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化。

(4)对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,

材料一 唐世科举之柄,

谓之“通榜”。故其取人也,畏于讥议, 亦或

——洪迈《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

多公而审。

胁于权势,或挠于亲故,

或累于子弟,皆常情所不能免者。

材料二 窃以国家取士之制,比于前世,最号至公。盖累圣留心,讲求曲尽,以为王者无外,天下一家,

故议者谓国家科场之制,虽未复古法,而便于今世。其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——欧阳修《文忠集》卷113《论逐路取人札子》

故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而

惟材是择。

又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所

憎爱薄厚于其间。

根据材料一、二,概括唐宋科举制的主要区别。

宋代科举选拔人才的范围更加广泛;更加公平、公正,考试程序更加严格。

五、社会的变化

16

取士不问家世,阶层流动增强;

婚姻不尚阀阅,门第观念淡化;

平民在人格与法律上身份平等;

五、社会的变化

《耕获图》有视察佃客劳动

的庄主和督促佃客劳动的监

工,它反映的应当是“合种”

形式的租佃关系和经营方式。

宋代无地农民与雇主签订契约,

租种土地。家内服役多来自雇佣

国家对社会的控制明显松懈

释其耒耜而游于四方,择其所乐而居之

-(宋)苏轼:《策别安万民》

“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

——蔡襄(北宋)

宋元时期经济发展的特点

总体特点:宋元时期封建经济继续发展。主要表现在:

1 农业、手工业大发展。宋朝的农业及手工业中的印刷业、造纸业、丝织业、制瓷业均有较大发展

2 经济重心完成南移。南方经济发展并超过北方,南宋时经济重心南移完成。

3 民族之间贸易加强。宋与辽、金、西夏的"榷场"贸易;元统一后各民族之间的贸易。

4 海外贸易发达。政府鼓励海外贸易,海上丝绸之路发达。

5 商业繁荣。纸币的出现和推广,在很大程度上方便了商业活动;坊市制度被打破带来的沿街开店,营业时间的不受限制。

宋朝社会发生变化的原因

1 经济原因:宋朝经济继续发展,农业、手工业、商业、城市、对外贸易都有较大的发展。

2 政策原因:政府对土地买卖基本不加干涉,促进土地私有制迅速发展;土地流动性增强,贱民阶层、奴婢的流动也随之加快,促使奴婢地位的提高

3 政治原因:唐末五代以来,社会经历了剧烈的变动,门阀士族制度逐渐走向衰亡。

4 科举制度:科举制度的完善使大批出身于平民家庭的士人进人入政坛,、给政治添了活力,削弱了士族制度的政治基础。

5 唐末五代战争打击了腐朽的士族制度,加速士族制度的衰落

散文家余秋雨“我最向往的朝代是宋朝”

聆听

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”

辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济中心南移

社会的变化

农业

耕种制度

经济结构

棉花的种植和推广

边疆地区获得进一步开发

宋:五大名窑

元:青花瓷、釉里红

瓷器大量出口海外

制瓷业

矿冶业——煤

印刷业

手工业

商业发展

海外贸易

城市繁荣

宋元时期的南移进程

经济中心南移的影响

平民社会的到来【宋朝科举制度的发展】

人身束缚的松弛

国家对社会控制的松懈

小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进