2023高考语文一轮复习论述类文本筛选并整合文中的信息技巧

文档属性

| 名称 | 2023高考语文一轮复习论述类文本筛选并整合文中的信息技巧 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 486.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023高考语文一轮复习论述类文本筛选并整合文中的信息技巧

【考点概述】

“筛选并整合文中的信息”,重点考查辨别、筛选并整合重要信息的能力。重要信息包括文章的基本观点,以及最能表达文章主旨和作者写作意图的语句等。所谓“筛选信息”,是指从纷繁的语言材料中找出信息,提取主要信息,筛掉次要信息。所谓“整合信息”,是根据试题的要求,对筛选出来的信息源进行分类集中,重新组合。

着力考查点:通常是与分析、概括相结合,试题选项涉及的信息区间跨度相对较大,并不仅局限于某一自然段,而常常是涵盖多个自然段。

【设问形式】

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是

2.下列各项,属于(不属于)分析“×××”原因(根据)的一项是

3.下列表述的内容,不属于“×××”的一项是

【答题步骤】

第一步,分析题干。

必须把握题干信息,筛选信息题往往考查的是选项的所答是否合乎题干的所问,如果选项所答非所问,那么肯定是错误选项。

第二步,确定区间。

正确理解文意和题意,确定筛选范围,即检索相关的信息区域,按照考题要求从文中找出相对应的内容,然后再对诸多信息进行检视。

第三步,细心比照。

信息有显性信息,也有隐性信息;有文章中的真实信息,也有命题者命制的作为错误选项的“虚假信息”。要反复认真分析比较,去伪存真,作出正确的判断。

【解题技巧】

“筛选并整合文中的信息”,很明显有两个步骤,一是筛选,一是整合。筛选就是根据题干信息筛选出答题的有效信息,整合不是简单的列举合并,而应该是有机结合,这样才能选出正确选项。

对于该考点的训练,可参考如下步骤:

1.整体把握全文,审清题干及选项。“筛选并整合文中的信息”涉及的内容一般范围比较大,所以把握

全文主要内容是筛选和整合的基础。具体来说,论述文要探究文章的观点,把握作者在文中表达的态度,筛选出文中使用的论据等。题干及选项是问题关键所在,答题时必须弄清楚提供的相关解题信息。

2.题文比照阅读,勾国重点信息。信息筛选的依据主要是题干和文本。做题时先认真分析题干,明确命题指向,再回归文本,找到筛选区域,概括重要信息点,用笔把解题有效信息勾画出来。

3.仔细分析比对,注意细微差别。近几年高考命题者设置陷阱的方式主要有如下几种:①程度轻重、数量多少的变化。②内涵的加减,增加或减少内涵。③以偏概全,混淆整体与局部。④主次颠倒,混淆主要与次要。⑤强加因果,或者因果倒置。⑥偷换概念,张冠李戴。⑦逻辑顺序混淆。⑧已然未然混淆。⑨无中生有等。在答题时,注重注意上述内容,可提高答题效率和解题质量。

【答题误区】

1.审题不细致,题干中答题的重要信息点没看清楚就答题,出现与题干要求相悖的结论,例如“正确”与“不正确”“判断符合作者意图”与“不符合作者意图”等。

2.信息筛选不全面,不能全面准确把握阅读材料中的相关信息,遗漏一些重要信息点。

3.细微差别未辨明,比较题干和原文相关信息时,一些细微差别辨别不仔细,往往会出现“以偏概全”“因果倒置”“并列不当” “逻辑混乱” 等问题。

4.整合不准确、不全面,许多问题设置是对原文重要信息的整合,而部分学生往往因为无法对筛选到的信息进行完整、准确的整合归纳,面对原文信息造成误解,无法将之与选项内容对应起来,造成误选。

【题目】

(2022新高考I)

现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

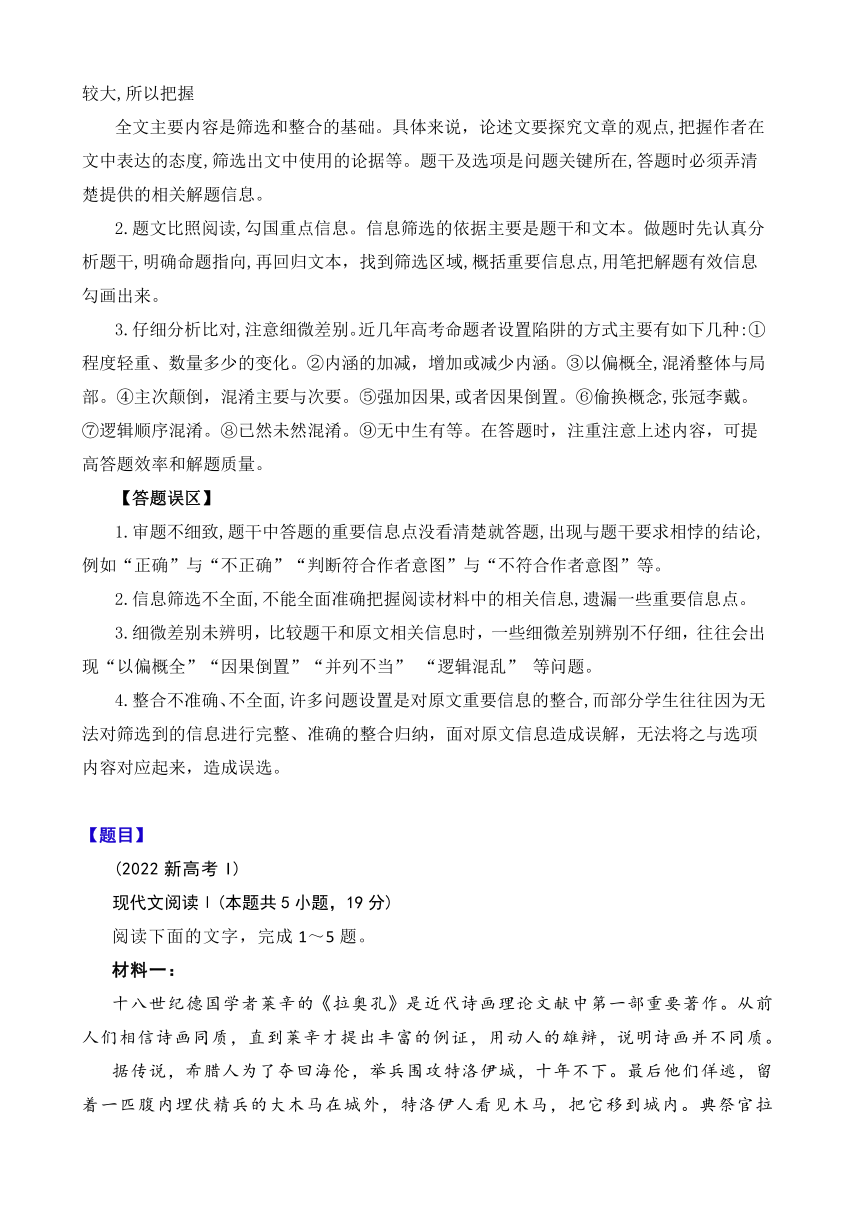

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈, 而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

雕塑《拉奥孔》

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论:“图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材。全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材。”

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说,“我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问:画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?莱辛也谈到这个问题,他说:“图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物。状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遁情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。’客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画图》:“一水寂寥青霭合,两崖崔崒白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,因为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”。他写“三声”,寓意精微,就是莱辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”、“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书《读〈拉奥孔〉》)

★1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B.雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C.雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D.莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

★2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B.绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C.“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排闼送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D.沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3.结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是(3分)( )

A.诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C.诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D.图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4.请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

答:

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

答:

【答案】

★1.A【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。第一步,分析题干。题干“下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是”,这样可确定要求选择“不正确”的一项。第二步,确定区间。对照原文可确定选项A涉及的文本是材料一首段。第三步,细心比照。A项是“莱辛是历史上质疑‘诗画同质’观念的第一人”,而材料一首段“十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作……直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质”,表明莱辛的著作具体而严谨地论证了“诗画不同质”的观点,但并无证据证明他是“质疑‘诗画同质’观念的第一人”。所以A项说法有误。

★2.C【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。第一步,分析题干。题干“根据材料内容,下列说法正确的一项是”,这样可确定要求选择“正确”的一项。第二步,确定区间。对照原文可确定选项涉及的文本是材料一。A项,对应材料一倒数第三段;B项对应材料一尾段;D项也对应材料一尾段。第三步,细心比照。将各项所涉及的内容与文中对应的内容细心比照。A项,“在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白”错误,由材料一倒数第三段“用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然”可知,文章只是说用语言来描述一件事情更容易,并不是说用绘画来描述事情肯定比不上诗歌生动明白。B项,“因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的”的判断过于绝对,由材料一尾段“图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程”可知,根据画作也可推想出过程。D项,“后人关于王维‘诗中有画,画中有诗’的说法其实没有道理”错误,根据材料一尾段可知,绘画也可以通过抓住一个关键画面表现动作全过程;诗歌也可以描绘静物,只是要化静为动。王维的诗歌常用动静结合的方式描写景物,故而说他“诗中有画,画中有诗”并非没有道理。最后确定答案为C项。

3.D【解析】本题考查分析论点、论据与论证关系的能力。本文观点“诗画异质”就是诗画并不同质,材料一倒数第三段说“画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线”,材料二首段说“绘画宜于表现‘物体’或形态,而诗歌宜于表现‘动作’或情事”。A项,意思是诗歌如果能入画,那就还有障眼之物,不算空灵的好诗。主要强调诗歌要有空灵的意境,而不同于绘画侧重于描绘有形的物象,虽然表达了诗画的差异,却没有体现出二者分别侧重于在时间与空间上进行表达,故无法支持莱辛的观点。B项,意思是文章与绘画两种艺术形式不同而志趣一致。这句话表达了“诗画同质”的含义。C项,诗和画能圆满结合,显然是认为诗画同质。D项,前一句写图画能够截取连贯动作的某一画面,后一句写诗歌可以描绘出人被爱神之箭射中的后续事件,可以支持莱辛的观点。

4.①材料一围绕莱辛在《拉奥孔》中提出的“诗画异质”观,叙述了莱辛提出观点的缘由并引述其观点,从时序上展开,并结合作者自己对观点的理解来阐述诗画在时间和空间领域各有所长的观点,又针对诗画是否绝对不能描写其擅长领域以外的疑问进行了解答“化静为动,化动为静即可”。全篇运用举例论证、引用论证的方法进行论证。②材料二作者以莱辛“诗画异质”的核心观点引出中国古代的类似观点,以札记形式列举古人对诗画关系的相关论述,重点论述画作较难表现时间“后继”的特点。文章将中西艺术观点横向比较,与莱辛观点形成照应。全篇运用类比论证、引用论证的方法进行论证。

【解析】本题考查分析概括文章论证思路的能力。材料一采用了层递式的论证结构,第一段由莱辛写作《拉奥孔》引出本文的观点即“诗画不同质”,第二至七段分别介绍了史诗中的拉奥孔和雕塑中的拉奥孔,通过史诗和雕塑中对拉奥孔的痛苦不同的表现形式,论证了“画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作”,倒数第二段作者提出“画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?”的疑问,并进一步指出用图画来叙述动作,诗歌来描写静物也是可行的。

材料二第一段首先点明,“绘画宜于表现‘物体’或形态,而诗歌宜于表现‘动作’或情事”的论点,再通过陆机分划“丹青”与“雅颂”的界限,以及邵雍的诗佐证了该观点。第二段指出莱辛的议论更加透彻,因为他将绘画、诗歌分别与时间、空间联系了起来,重点论述了绘画作为空间艺术只能表现最小限度的时间,而较难表现时间的“后续”,并通过沈括批驳唐传说和徐凝的《观钓台画图》,佐证了这一观点。

5.①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现事物最小限度时间内的情态;③“手挥五弦”的瞬间动作容易用画面呈现,而“目送归鸿”包含一系列动作在较长的时间内连续发生的过程,相比于“手挥五弦”难以用绘画的形式来表现。所以说:“手挥五弦易,目送归鸿难”。

【解析】本题考查理解概括和运用的能力。要在充分理解文本观点的前提下,结合“手挥五弦”“目送归鸿”的特质作答。答题时,既要明确概括、引用材料中关于“诗画异质”的观点,也要结合顾恺之言论中两种画面的特质进行分析说明。

【题目一】

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近年来,“人机大战”引起世人关注,人工智能发展引发的忧虑和争论开始从学术圈进入公众视野,要将这些思考引向深入,就需拓宽视域,厘清思路,特别要善用底线思维来把握问题,对无限制发展人工智能可能带来的后果,可从近期、远期和终极威胁三个层面来分析。

近期威胁的一个表现是人工智能开始大批量取代蓝领工人和下层白领。这在发达国家的制造业中表现较明显,我国一些工厂也开始这么做。从经济效益看,工业人工智能成本的下降使“取代”变得有利可图。“汽车的出现没有让马车夫找不到新工作”只是以往的经验,这次并非如此:大批工人陆续失业,只要达到某个临界点,社会就有可能发生动荡。

近期威胁的另一表现是军用人工智能的研发。史蒂芬 霍金、比尔 盖茨等人曾呼吁世人警惕人工智能的盲目研发,特别是军事用途的研发,认为这有可能导致比原子弹更可怕的武器出现。因为军用人工智能有可能直接操控武器,一旦失控,后果难以设想;即使没有失控,研发出这类更冷酷、更高效的杀人武器,亦非人类之福。

人工智能的远期威胁中,最容易想到的就是它们可能的反叛,这点很容易理解,《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片对此已做过大量设想。人工智能业界和一些盲目乐观人士常用“人工智能还很初级”之类的说法宽慰公众,但这种理由是站不住脚的,“老虎还小”不能成为养虎的理由。因此,我们对这一威胁必须保持足够的警惕。

人工智能的终极威胁更加发人深省。这种威胁并非建立在人工智能反叛的假定之上,而是恰恰相反。阿西莫夫提出的一个很少有人注意的重要观点是,所有依赖人工智能的文明都终将灭亡,他给出的理由之一:“一个完全依赖机器人的社会,因极度单调无趣,终究会变得孱弱、衰颓、没落而奄奄一息。”这个看法很有见地。

这里排除人工智能反叛人类的可能,假定未来人工智能可承担人们所希望的“任何工作”,人类就会变成整天混吃等死的寄生虫了。如果真是这样,用不了多久,人类的机能和智力都将迅速退化,我们的人生就变得毫无意义,这是更可怕的威胁。

(摘编自江晓原《科技创新应树立底线思维——以人工智能发展为例》)

材料二:

人类智能不过是文明的成果,源于社会与历史的心智积淀,而文学正是这种智能优势所在的一部分。文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。而技术主义者恰恰在这里严重缺陷,他们一直梦想着要把感情、性格、伦理、文化以及其他人类表现都数据化,收编为形式逻辑,从而让机器的生物性与人格性更强,使其创造力大增,最终全面超越人类。但他们忘了,人类智能千万年来早已演变得非同寻常——其中一部分颇有几分古怪,倒像是“缺点”。比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。这样一来,即便机器人有了遗传算法(GA) 、人工神经网络(ANN) 等仿生大招, 即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有“大智若愚”之效,只能让机器人迷糊。

在生活中,一段话到底是不是“高级黑”;一番慷慨到底是不是“装圣母”;一种高声大气是否透出了怯弱;一种节衣缩食是否透出了高贵;同是一种忍让自宽,到底是阿Q的“精神胜利”,还是庄子的等物齐观;同是一种笔下的胡乱涂抹,到底是艺术先锋的创造,还是画鬼容易画人难的胡来……这些问题也许连某个少年都难不住,明眼人更是一望便知。这一类人类常有的心领神会,显示出人类具有超强的处理价值观的能力,其实不过是依托全身心互联与同步的神经响应,依托人类经验的隐秘蕴积,选择了一个几无来由和依据的正确,有时甚至是看似并不靠谱的正确——这样做很平常,就像对付一个趔趄或一个喷嚏那样自然,属于瞬间事件。但机器人呢,光是辨识一个“高级黑”的正话反听,可能就会导致全部数据库瘫痪。

(摘编自韩少功《当机器人成立作家协会》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.对“人机大战”这样的事件所引发的关于人工智能的争论,必须拓宽视域,厘清思路,善用底线思维,才能真正抓住问题的要害。

B.如果盲目研发军用人工智能,比原子弹更可怕的武器有可能在不远的将来出现,即使处于人类控制之中,对人类也是一种威胁。

C.阿西莫夫等人所谓人工智能的终极威胁,不是机器人的失控和反叛,而是人工智能可能导致人类文明的最终灭亡。

D.同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,以及同时处理各种矛盾信息的能力,都属于人类智能特有的形式逻辑。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A.从局部看,工业人工智能取代工人有利于一些工厂提高经济效益;但如果成为一种普遍现象,有可能会危及社会的稳定。

B.《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片,设想了人工智能反叛人类的情节,文章以此为例,说明人工智能的远期威胁。

C.如果加强机器人的遗传算法、人工神经网络等仿生大招,就可以让机器像人一样非逻辑、非程式、非确定性地工作,最终超越人类。

D.文学中保存了人类的情感和价值观,这是与其他领域相比,人工智能在文学领域更难取得突破的重要原因。

【题目二】

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

在《论语》里孔子被描写成一个教育家。从某种观点看来,也的确如此。他期望他的弟子成为对国家、对社会有用的“成人”(《论语.宪问)),所以教给他们以经典为基础的各门知识。作为教师,他觉得他的基本任务,是向弟子们解释古代文化遗产。《论语)记载,孔子说他自己“述而不作”(《论语.述而)),就是这个缘故。不过这只是孔子的一个方面,他还有另一方面,这就是,在传述传统的制度和观念时,孔子给予它们的解释,是由他自己的道德观推导出来的。例如在解释“三年之丧”这种古老的礼制时,孔子说:“子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也。”(《论语.阳货)换句话说,儿子的一生,至少头三年完全依赖父母,因此父母死后他应当以同样长的时间服丧,表示感恩。还有在讲授经典时,孔子给它们以新的解释。例如讲到《诗),他强调它的道德价值时说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’。” (《论语.为政))这样一来,孔子就不只是单纯地传述了,因为他在“述”里“作”出了一些新的东西。

这种以“述”为“作”的精神,被后世儒学传之永久,经书代代相传时,他们就写出了无数的注疏。后来的《十三经注疏》,就是用这种精神对经书原文进行注释而形成的。

(摘编自冯友兰《孔子:第一位教师》)

材料二:

“述”的内涵非常丰富。《说文解字》将“述”解释为“循”;在现代汉语中,“述”可以理解为“叙述”“陈述”“讲述”“论述"或“阐述”等等。

在《中庸》中,儒家德性“孝”的定义和“述”是相关的。《中庸》:“夫孝者,善继人之态,善述人之事者也。”如果我们将“孝”的这种解释和孔子在《论语.述而》第一章中的自我描述联系起来,“述”的深层含义便跃然纸上,也就是“述”表达了“孝”的德性。孔子践履“孝”这种德性的对象是天。《论语.八佾)讲到,“天下之无道也久实,天将以夫子为木铎”。孔子道德追寻的是天的使命。对于孔子而言,他的工作就是传天道,兴天道。在《论语.阳货》第十八章中,孔子说他不想再说话,但是他的弟子子贡说:“子如不言,则小子何述焉 ”孔子回答:“天何言哉!四时行焉,百物生焉。天何言哉!”从这段话中可以得出两点:第一,孔子述的是天道,天是最终的创造者;第二,孔子认为自己是天道的述者,子贡则将自己看作是孔子思想的述者。孔子践履德性的活动表达了对天的“孝”,而子贡践履德性的活动则表达了对孔子的“孝”。

因此,孔子将他对经典的传承比作一个孝子做的事情。儿子对父亲最大的孝是对父亲志向、事业、梦想的继承、实现和发扬光大。同样孔子述的天道也是对天的孝。对于孔子而言,他的智力活动是恢复天道,这就是对天尽孝,在孔子那里,“孝”的含义涉及了延续文化传统和历史传承的义务。

孔子不是唯一把哲学活动与“孝”联结起来的人。孔子与柏拉图早期的作品《游叙弗伦》对“孝”的定义殊途同归。苏格拉底的话问对象游叙弗伦得出“孝”是公正的一部分,“孝”是人类对上帝的侍奉。苏格拉底认为自己的哲学活动就是对神灵的侍奉,自己的问答法就是对神灵的侍奉。基于苏格拉底对上帝侍奉的论证,苏格拉底提供的答案就是进行哲学活动是对上帝真正的“孝”。对哲学活动与孝的密切联系,亚里士多德也有所表述。他在《尼各马可伦理学》中说,“孝”要求更加尊重真理而不是尊重你的朋友。他认为“孝”的对象是真理,而不是上帝。践行“孝”这一德性活动是追求哲学的严肃义务,因为追寻哲学是为了探寻真理。

孔子、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都把哲学活动和“孝”联结起来,尽管每一个人对“孝”的理解不同,这也反映了他们做哲学的方法不同。苏格拉底通过诘问的方式审查人的信念;亚里士多德更多地是通过对前人理论的考察、批判发现真理;孔子则认为从事“孝”的活动就是对天道的传承。

(摘编自余纪元金小燕韩燕丽《“述而不作”何以成就孔子 》)

材料三:

“述而不作”的信条影响深远,达两千年之久,成为风气。自孔子以后,儒家教育多遵从这一原则,以传授、注解经典为已任。要从事这一学问,必然熟记经文才能言而有据。因而,熟记经典成为学生的基本功。

孔子教育弟子是为了让他们从政,用子夏的话说是“学而优则仕”(《论语 子张)。隋唐以后,科举盛行,官方明确规定了读书人的出路,只有为官一途。学校成为向科举输送考生的途径之一。科举使用八股文体,专以四书五经命题,以儒家经典考学生,答案阐释以经典为准,不允许有超出范围的见解。

可以说,孔子“述而不作”的信条,使得他在教学中有偏重继承、轻视创新的倾向;伦理关系与师生关系的结合,造成学生对教师的依赖,这使人们从青少年时代起就减少或部分失去了探索未知的兴趣。这样使得传统教育以教师解释、学生背诵为基本方式,因循以往,缺乏创新精神。

(摘编自李杨《“述而不作”与传统教育》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.《论语》中虽然记录孔子说自己“述而不作”,其实孔子在传述文化遗产的同时,也“作”了一些新的东西,后孔子时代的儒学都长期传承并发展着这种精神。

B.“述而不作”中的“述”内涵非常丰富,在古代辞书中解释为“循”,但在现代汉语中这一含义被“叙述”“陈述”“讲述”“论述”或“阐述”等含义所取代。

C.在儒家经典著作《中庸》一书中,认为“孝”应包括“善述人之事也”,也就是说,“述而不作”中的“述”与“孝”是统一的,这种理解恰好切合孔子的观点。

D.“述而不作”的信条,后来成为儒学教育的一条重要原则,熟记经典成为学生的基本功,这一传统一直影响到后来的科举考试,并且命题答案均以四书五经为限。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A.作为第一位教师,孔子期望把学生培养成对国家和社会有用的人;作为伟大的思想家,他认为从事“孝”的活动是对天道的传承。

B.孔子认为,儿子出生的头三年完全依赖父母,故父母死后孩子应以同样的时长服丧以表感恩,于是提出了“三年之丧”的礼制。

C.“孝"在儒家思想学说中占有着重要的地位,在孔子看来,“孝”不仅限于父母,也体现在对历史的传承和对文化传统的延续。

D.孔子、柏拉图、苏格拉底、亚里士多德等人都将哲学活动与“孝”联结起来,因做哲学的方法不同,对“孝”的理解也有差异。

【题目三】

阅读下面的文字,完成下面小题。

话语空间是一个国家的话语权在国际上实施影响力和展现实力的场域,是一个国家在全球话语体系建构中的能力和实力的具体体现。

话语就是说话或所说的话,是人类表达思维、思想的形式。但是,随着研究的深入,话语这一概念的内涵、外延,不断扩大,逐渐由学术领域扩展到新闻传播领域,又逐渐扩展到政治、经济、文化等诸多领域,拥有了广泛的社会意义。我们此处采用广义上的“话语”,既指话语本体,也指被喻化的“实体话语”。新时代以来,我国的话语空间,包括领域话语空间、区域话语空间在内的宣誓和建构都取得了巨大的进展。

首先是完善了既有的一系列话语空间范畴。在新时代,我国提出“中国梦”和“两个一百年”两个国内领域话语空间,为国民提供了国家复兴的伟大构想。此外,在国内区域话语空间方面,我国提出了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海区域等一系列的话语空间范畴。这些概念完善了中国人民奋斗的话语空间范畴。在全球话语空间的建构中,也完善了全球的话语空间范畴系统,提出了“人类命运共同体”“区域共同体”“抗疫共同体”以及“一带一路”等具有全球性质的话语空间范畴。这些范畴的提出,在既有世界秩序分崩离析之际,及时进行了补缺,适时地服务于全球新秩序的建构,使中国成为全球话语体系建构的引领者。

此外,利用既有的国际话语空间,充分发挥中国的话语功能,强化了国家话语权。我国充分发挥话语空间、话语体系建构的引领作用,利用既有霸权国家“退群”的有利时机,主动出击,有力地打击了逆全球化势力。近年来,个别霸权国家利用国内优先政策,先后退出许多国际组织,妄图制造混乱,重构、制衡世界秩序,让出了大量的国际话语空间,为我国国家话语空间的拓展提供了良机。中国趁此机会主动出击,及时补缺,强化了中国的全球话语权。同时,我国还主动加入了一些新成立的区域话语空间组织,比如“二十国集团组织”,促进了我国话语空间体系的建构。

我国还开拓了许多新的领域话语空间和区域话语空间。比如,在地理空间上建立了“上海合作组织”“澜沧江—湄公河合作组织”“金砖国家合作组织”等;在金融货币领域建立了“亚洲投资银行”以及石油期货人民币结算系统,正逐渐摆脱以美元、英镑等为结算货币的控制;在近地空间和外太空领域,中国成功组建了北斗导航系统,发射了火星探测器,大大延伸了中国的外层空间话语,增强了中国的太空话语权。

总之,新时代以来,我国采取了一系列新的重大战略举措,及时利用国际秩序的变化,勇于主动出击,大大拓展了我国的领域话语空间、区域话语空间,不但为自身的发展开拓了新的空间,同时也在全球新秩序的构建中起到引领作用,使我国成为全球话语体系建构中的重要力量。

(摘编自陈汝东《新时代我国话语空间拓展的挑战与对策》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.与狭义上的“话语”不同,“话语空间”中的“话语”是广义上的概念,是抽象而模糊的。

B.我国提出“人类命运共同体”等具有全球性质的话语空间范畴,有助于全球新秩序的建构。

C.我国一方面利用好既有的国际话语空间,同时又主动出击,适时拓展新的国际话语空间。

D.中国成功组建北斗导航系统,这一新的领域话语空间的开拓,增强了中国的太空话语权。

2.根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

A.话语空间关系到一个国家在国际上的话语权,体现了一个国家在全球无可取代的地位以及在政治、经济等领域的实力。

B.在既有世界秩序分裂崩溃之际,我国及时进行补缺,完善了全球的话语空间范畴系统,成为新时代的引领者。

C.霸权国家的“退群”行为为我国加入新成立的区域话语空间组织提供了良机,促进了我国话语空间体系的建构。

D.新时代以来,我国采取相应措施,在地理空间上、金融货币领域、近地空间和外太空领域都开拓了新的话语空间。

【题目四】

阅读下面的文字,完成下列小题。

进入了21世纪,中华民族的现代化事业面临着极大的机遇和挑战。如何抓住机遇,迎接挑战,把中国的事情办好,是我们当前的首要任务。要顺利完成这一任务的关键是如何设法使我们每一个人都获得全面发展。这就是说,我们不但要学习先进的自然科学知识,而且也要学习、掌握人文科学知识。

创新是一个民族的灵魂,而创新人才的培养需要良好的人文氛围。人文和艺术的教育能够培养人的感悟能力和形象思维,这对创新人才的培养至关重要。从这个意义上说,人文科学知识对于我们来说要显得更为重要。我们迄今所能掌握的知识都是人的知识。正因为有了人,所以才使知识的形成有了可能。那些看似与人或人文学科毫无关系的学科,其实都与人息息相关。比如我们一谈到数学,往往首先想到的是点、线、面及其相互间的数量关系和表达这些关系的公理、定理等。这样的看法不能说是错误的,但却是不准确的。因为它恰恰忘记了数学知识是人类的知识,没有人类的富于创造性的理性活动,我们是不可能形成包括数学知识在内的知识系统的。总之,一切知识都是人的产物,离开了人,知识的形成和发展都将得不到说明。因此我们要真正地掌握、了解并且能够准确地运用科学知识,就必须首先要知道人或关于人的科学。人文科学就是关于人的科学,她告诉我们,人是什么,人具有什么样的本质。

但恰恰如此重要的人文科学的教育在过去没有得到重视。我们单方面地强调技术教育或职业教育,而在很大的程度上忽视了人文素质的教育。这样的教育使学生能够掌握某一门学科的知识,充其量能够脚踏实地完成某一项工作,但他们却不可能知道人究竟为何物,社会具有什么样的性质。他们既缺乏高远的理想,也没有宽阔的胸怀,既无智者的机智,也乏仁人的儒雅。当然人生的意义或价值也必然在他们的视域之外。这样的人就是我们常说的“问题青年”。

当然我们不是说科学技术教育或职业教育不重要。而是说,在学习和掌握具有实用性的自然科学知识的时候,我们更不应忘记对于人类来说重要得多的学科——使我们掌握生活的智慧和艺术的科学。自然科学强调的是“是什么”的客观陈述,而人文学科则注重“应当是什么”的价值内涵。这些学科包括哲学、历史学、文学、美学、伦理学、逻辑学、宗教学、人类学、社会学、政治学、心理学、教育学、法律学、经济学等。只有这样的学科才能使我们真正地懂得什么是真正的自由、什么是生活的智慧。也只有这样的学科才能引导我们思考人生的目的、意义、价值,从而设立一种理想的人格、目标,并愿意为之奋斗终身。人文学科的教育目标是发展人性、完善人格,提供正确的价值观或意义理论,为社会确立正确的人文价值观的导向。

我们中国历来就是人文大国,有着悠久的人文教育传统。古人云:“文明以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”这一传统绵延了几千年,从未中断。现在我们更应该重视人文学科的教育,高扬人文价值。

(摘自许智宏《重视人文学科 高扬人文价值》,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.要使每一个人都获得全面发展,人文科学知识和先进的自然科学知识缺一不可。

B.如果我们片面强调技术教育和职业教育的重要性,那么人的科学素养就会落寞。

C.“问题青年”没有高远的理想和宽阔的胸怀,也不会去思考人生的意义和价值。

D.自然科学强调客观表达“是什么”,人文学科强调探求“应当是什么”的意义。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.我们重视人文教育,高扬人文价值,营造良好的人文氛围,就是在为培养创新型人才做贡献。

B.立足人的全面发展,保持正确的人生价值导向,是我们学习知识的首要任务以及重要前提。

C.总结我国古代的人文教育传统,融合时代发展特点,能够为当前的人文学科教育提供启发。

D.自然科学与人文科学有着密切的联系,因而要想学好自然科学或者人文科学,必须要文理兼修。

【答案】

一、1.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。D.“同步利用‘错误’和兼容‘悖谬’的能力,以及同时处理各种矛盾信息的能力”,原文没有说“都属于人类智能特有的形式逻辑”,只是强调人类的“契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用‘错误’和兼容‘悖谬’的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力”,机器人没有这种能力。

2.C【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。C.“如果加强机器人的遗传算法、人工神经网络等仿生大招,就可以让机器像人一样非逻辑、非程式、非确定性地工作,最终超越人类”错误。由原文“即便机器人有了遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)等仿生大招,即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用‘错误’和兼容‘悖谬’的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有‘大智若愚’之效,只能让机器人迷糊”可知,机器无法像人一样非逻辑、非程式、非确定性地工作,只能让机器人迷糊,选项曲解文意。“最终超越人类”也没有依据。

二、1.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。A.“后孔子时代的儒学都长期传承并发展着这种精神”错误。材料一第二段原文说“这种以“述”为“作”的精神,被后世儒学传之永久,经书代代相传时,他们就写出了无数的注疏。后来的《十三经注疏》,就是用这种精神对经书原文进行注释而形成的”,可见并非“都”“发展”,选项A曲解文意,以偏概全表述绝对。B.“‘述而不作’中的‘述’……,在古代辞书中解释为“循”,但在现代汉语中这一含义被……含义所取代”错。材料二开头一段原文中的表述是“‘述’的内涵非常丰富。《说文解字》将‘述’解释为‘循’;在现代汉语中,

‘述’可以理解为……等等”,可见选项有两个问题,其一为扩大范围,把《说文解字》换成“古代辞书”;其二把文中“可以理解为”偷换成“被……所取代”,表述绝对,曲解文意。C.“这种理解恰好切合孔子的观点”错误。材料二第二段是这样的“在《中庸》中,儒家德性‘孝’的定义和‘述’是相关的。《中庸》:‘夫孝者,善继人之态,善述人之事者也。如果我们将孝’的这种解释和孔子在《论语.述而》第一章中的自我描述联系起来,‘述’的深层含义便跃然纸上,也就是‘述’表达了‘孝’的德性”,可见选项曲解文意,张冠李戴,文中关于“述”和“孝”的统一关系是作者的认识,也就是说“这种理解”的具体内容是本文作者的认识,而孔子并未论及孝的内涵,也没有谈论关于孝和述两者间的关系,更没有说明二者是统一的这类观点。故选D。

2.B【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。B.“于是提出了‘三年之丧’的礼制”错误。原文表述为“例如在解释‘三年之丧’这种古老的礼制时,孔子说……”,可见“三年之丧”是古代礼制,早于孔子,只是孔子对这一礼制作出了相应的解释,并非是他提出来的。

三、1.A【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。A.“是抽象而模糊的”错误,曲解文意,原文“我们此处采用广义上的‘话语’,既指话语本体,也指被喻化的‘实体话语’”说明,广义上的

“话语”有明确所指,并非“抽象而模糊的”。

2.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。A.“体现了一个国家在全球无可取代的地位以及在政治、经济等领域的实力”错,于文中无据,原文只是提到“话语空间是一个国家的话语权在国际上实施影响力和展现实力的场域,是一个国家在全球话语体系建构中的能力和实力的具体体现”。B.“成为新时代的引领者”错误,由第三段“这些范畴的提出……使中国成为全球话语体系建构的引领者”可见,是“成为全球话语体系建构的引领者”。C.“霸权国家的‘退群’行为为我国加入新成立的区域话语空间组织提供了良机”错误,曲解文意,根据原文“近年来,个别霸权国家利用国内优先政策,先后退出许多国际组织……中国趁此机会主动出击,及时补缺,强化了中国的全球话语权”可知,霸权国家的“退群”行为是让我国有机会“及时补缺”,而非为我国加入新成立的组织提供良机。故选D。

四、1.B【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。B.“如果……,就……”错。原文只说“但恰恰如此重要的人文科学的教育在过去没有得到重视。我们单方面地强调技术教育或职业教育,而在很大的程度上忽视了人文素质的教育”,并不能由此推出“人的科学素养就会落寞”。

2.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。D.“因而要想学好自然科学或者人文科学,必须要文理兼修”错。原文说“那些看似与人或人文学科毫无关系的学科,其实都与人息息相关”“因此我们要真正地掌握、了解并且能够准确地运用科学知识,就必须首先要知道人或关于人的科学。人文科学就是关于人的科学,她告诉我们,人是什么,人具有什么样的本质”,由此可知,原文只涉及“学好自然科学”需要人文知识铺垫之意,并没有“学好人文学科”需要自然知识铺垫之意。故选D。

【考点概述】

“筛选并整合文中的信息”,重点考查辨别、筛选并整合重要信息的能力。重要信息包括文章的基本观点,以及最能表达文章主旨和作者写作意图的语句等。所谓“筛选信息”,是指从纷繁的语言材料中找出信息,提取主要信息,筛掉次要信息。所谓“整合信息”,是根据试题的要求,对筛选出来的信息源进行分类集中,重新组合。

着力考查点:通常是与分析、概括相结合,试题选项涉及的信息区间跨度相对较大,并不仅局限于某一自然段,而常常是涵盖多个自然段。

【设问形式】

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是

2.下列各项,属于(不属于)分析“×××”原因(根据)的一项是

3.下列表述的内容,不属于“×××”的一项是

【答题步骤】

第一步,分析题干。

必须把握题干信息,筛选信息题往往考查的是选项的所答是否合乎题干的所问,如果选项所答非所问,那么肯定是错误选项。

第二步,确定区间。

正确理解文意和题意,确定筛选范围,即检索相关的信息区域,按照考题要求从文中找出相对应的内容,然后再对诸多信息进行检视。

第三步,细心比照。

信息有显性信息,也有隐性信息;有文章中的真实信息,也有命题者命制的作为错误选项的“虚假信息”。要反复认真分析比较,去伪存真,作出正确的判断。

【解题技巧】

“筛选并整合文中的信息”,很明显有两个步骤,一是筛选,一是整合。筛选就是根据题干信息筛选出答题的有效信息,整合不是简单的列举合并,而应该是有机结合,这样才能选出正确选项。

对于该考点的训练,可参考如下步骤:

1.整体把握全文,审清题干及选项。“筛选并整合文中的信息”涉及的内容一般范围比较大,所以把握

全文主要内容是筛选和整合的基础。具体来说,论述文要探究文章的观点,把握作者在文中表达的态度,筛选出文中使用的论据等。题干及选项是问题关键所在,答题时必须弄清楚提供的相关解题信息。

2.题文比照阅读,勾国重点信息。信息筛选的依据主要是题干和文本。做题时先认真分析题干,明确命题指向,再回归文本,找到筛选区域,概括重要信息点,用笔把解题有效信息勾画出来。

3.仔细分析比对,注意细微差别。近几年高考命题者设置陷阱的方式主要有如下几种:①程度轻重、数量多少的变化。②内涵的加减,增加或减少内涵。③以偏概全,混淆整体与局部。④主次颠倒,混淆主要与次要。⑤强加因果,或者因果倒置。⑥偷换概念,张冠李戴。⑦逻辑顺序混淆。⑧已然未然混淆。⑨无中生有等。在答题时,注重注意上述内容,可提高答题效率和解题质量。

【答题误区】

1.审题不细致,题干中答题的重要信息点没看清楚就答题,出现与题干要求相悖的结论,例如“正确”与“不正确”“判断符合作者意图”与“不符合作者意图”等。

2.信息筛选不全面,不能全面准确把握阅读材料中的相关信息,遗漏一些重要信息点。

3.细微差别未辨明,比较题干和原文相关信息时,一些细微差别辨别不仔细,往往会出现“以偏概全”“因果倒置”“并列不当” “逻辑混乱” 等问题。

4.整合不准确、不全面,许多问题设置是对原文重要信息的整合,而部分学生往往因为无法对筛选到的信息进行完整、准确的整合归纳,面对原文信息造成误解,无法将之与选项内容对应起来,造成误选。

【题目】

(2022新高考I)

现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈, 而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

雕塑《拉奥孔》

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论:“图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材。全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材。”

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说,“我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问:画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?莱辛也谈到这个问题,他说:“图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物。状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遁情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。’客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画图》:“一水寂寥青霭合,两崖崔崒白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,因为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”。他写“三声”,寓意精微,就是莱辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”、“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书《读〈拉奥孔〉》)

★1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B.雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C.雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D.莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

★2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B.绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C.“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排闼送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D.沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3.结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是(3分)( )

A.诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C.诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D.图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4.请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

答:

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

答:

【答案】

★1.A【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。第一步,分析题干。题干“下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是”,这样可确定要求选择“不正确”的一项。第二步,确定区间。对照原文可确定选项A涉及的文本是材料一首段。第三步,细心比照。A项是“莱辛是历史上质疑‘诗画同质’观念的第一人”,而材料一首段“十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作……直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质”,表明莱辛的著作具体而严谨地论证了“诗画不同质”的观点,但并无证据证明他是“质疑‘诗画同质’观念的第一人”。所以A项说法有误。

★2.C【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。第一步,分析题干。题干“根据材料内容,下列说法正确的一项是”,这样可确定要求选择“正确”的一项。第二步,确定区间。对照原文可确定选项涉及的文本是材料一。A项,对应材料一倒数第三段;B项对应材料一尾段;D项也对应材料一尾段。第三步,细心比照。将各项所涉及的内容与文中对应的内容细心比照。A项,“在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白”错误,由材料一倒数第三段“用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然”可知,文章只是说用语言来描述一件事情更容易,并不是说用绘画来描述事情肯定比不上诗歌生动明白。B项,“因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的”的判断过于绝对,由材料一尾段“图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程”可知,根据画作也可推想出过程。D项,“后人关于王维‘诗中有画,画中有诗’的说法其实没有道理”错误,根据材料一尾段可知,绘画也可以通过抓住一个关键画面表现动作全过程;诗歌也可以描绘静物,只是要化静为动。王维的诗歌常用动静结合的方式描写景物,故而说他“诗中有画,画中有诗”并非没有道理。最后确定答案为C项。

3.D【解析】本题考查分析论点、论据与论证关系的能力。本文观点“诗画异质”就是诗画并不同质,材料一倒数第三段说“画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线”,材料二首段说“绘画宜于表现‘物体’或形态,而诗歌宜于表现‘动作’或情事”。A项,意思是诗歌如果能入画,那就还有障眼之物,不算空灵的好诗。主要强调诗歌要有空灵的意境,而不同于绘画侧重于描绘有形的物象,虽然表达了诗画的差异,却没有体现出二者分别侧重于在时间与空间上进行表达,故无法支持莱辛的观点。B项,意思是文章与绘画两种艺术形式不同而志趣一致。这句话表达了“诗画同质”的含义。C项,诗和画能圆满结合,显然是认为诗画同质。D项,前一句写图画能够截取连贯动作的某一画面,后一句写诗歌可以描绘出人被爱神之箭射中的后续事件,可以支持莱辛的观点。

4.①材料一围绕莱辛在《拉奥孔》中提出的“诗画异质”观,叙述了莱辛提出观点的缘由并引述其观点,从时序上展开,并结合作者自己对观点的理解来阐述诗画在时间和空间领域各有所长的观点,又针对诗画是否绝对不能描写其擅长领域以外的疑问进行了解答“化静为动,化动为静即可”。全篇运用举例论证、引用论证的方法进行论证。②材料二作者以莱辛“诗画异质”的核心观点引出中国古代的类似观点,以札记形式列举古人对诗画关系的相关论述,重点论述画作较难表现时间“后继”的特点。文章将中西艺术观点横向比较,与莱辛观点形成照应。全篇运用类比论证、引用论证的方法进行论证。

【解析】本题考查分析概括文章论证思路的能力。材料一采用了层递式的论证结构,第一段由莱辛写作《拉奥孔》引出本文的观点即“诗画不同质”,第二至七段分别介绍了史诗中的拉奥孔和雕塑中的拉奥孔,通过史诗和雕塑中对拉奥孔的痛苦不同的表现形式,论证了“画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作”,倒数第二段作者提出“画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?”的疑问,并进一步指出用图画来叙述动作,诗歌来描写静物也是可行的。

材料二第一段首先点明,“绘画宜于表现‘物体’或形态,而诗歌宜于表现‘动作’或情事”的论点,再通过陆机分划“丹青”与“雅颂”的界限,以及邵雍的诗佐证了该观点。第二段指出莱辛的议论更加透彻,因为他将绘画、诗歌分别与时间、空间联系了起来,重点论述了绘画作为空间艺术只能表现最小限度的时间,而较难表现时间的“后续”,并通过沈括批驳唐传说和徐凝的《观钓台画图》,佐证了这一观点。

5.①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现事物最小限度时间内的情态;③“手挥五弦”的瞬间动作容易用画面呈现,而“目送归鸿”包含一系列动作在较长的时间内连续发生的过程,相比于“手挥五弦”难以用绘画的形式来表现。所以说:“手挥五弦易,目送归鸿难”。

【解析】本题考查理解概括和运用的能力。要在充分理解文本观点的前提下,结合“手挥五弦”“目送归鸿”的特质作答。答题时,既要明确概括、引用材料中关于“诗画异质”的观点,也要结合顾恺之言论中两种画面的特质进行分析说明。

【题目一】

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近年来,“人机大战”引起世人关注,人工智能发展引发的忧虑和争论开始从学术圈进入公众视野,要将这些思考引向深入,就需拓宽视域,厘清思路,特别要善用底线思维来把握问题,对无限制发展人工智能可能带来的后果,可从近期、远期和终极威胁三个层面来分析。

近期威胁的一个表现是人工智能开始大批量取代蓝领工人和下层白领。这在发达国家的制造业中表现较明显,我国一些工厂也开始这么做。从经济效益看,工业人工智能成本的下降使“取代”变得有利可图。“汽车的出现没有让马车夫找不到新工作”只是以往的经验,这次并非如此:大批工人陆续失业,只要达到某个临界点,社会就有可能发生动荡。

近期威胁的另一表现是军用人工智能的研发。史蒂芬 霍金、比尔 盖茨等人曾呼吁世人警惕人工智能的盲目研发,特别是军事用途的研发,认为这有可能导致比原子弹更可怕的武器出现。因为军用人工智能有可能直接操控武器,一旦失控,后果难以设想;即使没有失控,研发出这类更冷酷、更高效的杀人武器,亦非人类之福。

人工智能的远期威胁中,最容易想到的就是它们可能的反叛,这点很容易理解,《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片对此已做过大量设想。人工智能业界和一些盲目乐观人士常用“人工智能还很初级”之类的说法宽慰公众,但这种理由是站不住脚的,“老虎还小”不能成为养虎的理由。因此,我们对这一威胁必须保持足够的警惕。

人工智能的终极威胁更加发人深省。这种威胁并非建立在人工智能反叛的假定之上,而是恰恰相反。阿西莫夫提出的一个很少有人注意的重要观点是,所有依赖人工智能的文明都终将灭亡,他给出的理由之一:“一个完全依赖机器人的社会,因极度单调无趣,终究会变得孱弱、衰颓、没落而奄奄一息。”这个看法很有见地。

这里排除人工智能反叛人类的可能,假定未来人工智能可承担人们所希望的“任何工作”,人类就会变成整天混吃等死的寄生虫了。如果真是这样,用不了多久,人类的机能和智力都将迅速退化,我们的人生就变得毫无意义,这是更可怕的威胁。

(摘编自江晓原《科技创新应树立底线思维——以人工智能发展为例》)

材料二:

人类智能不过是文明的成果,源于社会与历史的心智积淀,而文学正是这种智能优势所在的一部分。文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。而技术主义者恰恰在这里严重缺陷,他们一直梦想着要把感情、性格、伦理、文化以及其他人类表现都数据化,收编为形式逻辑,从而让机器的生物性与人格性更强,使其创造力大增,最终全面超越人类。但他们忘了,人类智能千万年来早已演变得非同寻常——其中一部分颇有几分古怪,倒像是“缺点”。比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。这样一来,即便机器人有了遗传算法(GA) 、人工神经网络(ANN) 等仿生大招, 即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有“大智若愚”之效,只能让机器人迷糊。

在生活中,一段话到底是不是“高级黑”;一番慷慨到底是不是“装圣母”;一种高声大气是否透出了怯弱;一种节衣缩食是否透出了高贵;同是一种忍让自宽,到底是阿Q的“精神胜利”,还是庄子的等物齐观;同是一种笔下的胡乱涂抹,到底是艺术先锋的创造,还是画鬼容易画人难的胡来……这些问题也许连某个少年都难不住,明眼人更是一望便知。这一类人类常有的心领神会,显示出人类具有超强的处理价值观的能力,其实不过是依托全身心互联与同步的神经响应,依托人类经验的隐秘蕴积,选择了一个几无来由和依据的正确,有时甚至是看似并不靠谱的正确——这样做很平常,就像对付一个趔趄或一个喷嚏那样自然,属于瞬间事件。但机器人呢,光是辨识一个“高级黑”的正话反听,可能就会导致全部数据库瘫痪。

(摘编自韩少功《当机器人成立作家协会》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.对“人机大战”这样的事件所引发的关于人工智能的争论,必须拓宽视域,厘清思路,善用底线思维,才能真正抓住问题的要害。

B.如果盲目研发军用人工智能,比原子弹更可怕的武器有可能在不远的将来出现,即使处于人类控制之中,对人类也是一种威胁。

C.阿西莫夫等人所谓人工智能的终极威胁,不是机器人的失控和反叛,而是人工智能可能导致人类文明的最终灭亡。

D.同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,以及同时处理各种矛盾信息的能力,都属于人类智能特有的形式逻辑。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A.从局部看,工业人工智能取代工人有利于一些工厂提高经济效益;但如果成为一种普遍现象,有可能会危及社会的稳定。

B.《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片,设想了人工智能反叛人类的情节,文章以此为例,说明人工智能的远期威胁。

C.如果加强机器人的遗传算法、人工神经网络等仿生大招,就可以让机器像人一样非逻辑、非程式、非确定性地工作,最终超越人类。

D.文学中保存了人类的情感和价值观,这是与其他领域相比,人工智能在文学领域更难取得突破的重要原因。

【题目二】

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

在《论语》里孔子被描写成一个教育家。从某种观点看来,也的确如此。他期望他的弟子成为对国家、对社会有用的“成人”(《论语.宪问)),所以教给他们以经典为基础的各门知识。作为教师,他觉得他的基本任务,是向弟子们解释古代文化遗产。《论语)记载,孔子说他自己“述而不作”(《论语.述而)),就是这个缘故。不过这只是孔子的一个方面,他还有另一方面,这就是,在传述传统的制度和观念时,孔子给予它们的解释,是由他自己的道德观推导出来的。例如在解释“三年之丧”这种古老的礼制时,孔子说:“子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也。”(《论语.阳货)换句话说,儿子的一生,至少头三年完全依赖父母,因此父母死后他应当以同样长的时间服丧,表示感恩。还有在讲授经典时,孔子给它们以新的解释。例如讲到《诗),他强调它的道德价值时说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’。” (《论语.为政))这样一来,孔子就不只是单纯地传述了,因为他在“述”里“作”出了一些新的东西。

这种以“述”为“作”的精神,被后世儒学传之永久,经书代代相传时,他们就写出了无数的注疏。后来的《十三经注疏》,就是用这种精神对经书原文进行注释而形成的。

(摘编自冯友兰《孔子:第一位教师》)

材料二:

“述”的内涵非常丰富。《说文解字》将“述”解释为“循”;在现代汉语中,“述”可以理解为“叙述”“陈述”“讲述”“论述"或“阐述”等等。

在《中庸》中,儒家德性“孝”的定义和“述”是相关的。《中庸》:“夫孝者,善继人之态,善述人之事者也。”如果我们将“孝”的这种解释和孔子在《论语.述而》第一章中的自我描述联系起来,“述”的深层含义便跃然纸上,也就是“述”表达了“孝”的德性。孔子践履“孝”这种德性的对象是天。《论语.八佾)讲到,“天下之无道也久实,天将以夫子为木铎”。孔子道德追寻的是天的使命。对于孔子而言,他的工作就是传天道,兴天道。在《论语.阳货》第十八章中,孔子说他不想再说话,但是他的弟子子贡说:“子如不言,则小子何述焉 ”孔子回答:“天何言哉!四时行焉,百物生焉。天何言哉!”从这段话中可以得出两点:第一,孔子述的是天道,天是最终的创造者;第二,孔子认为自己是天道的述者,子贡则将自己看作是孔子思想的述者。孔子践履德性的活动表达了对天的“孝”,而子贡践履德性的活动则表达了对孔子的“孝”。

因此,孔子将他对经典的传承比作一个孝子做的事情。儿子对父亲最大的孝是对父亲志向、事业、梦想的继承、实现和发扬光大。同样孔子述的天道也是对天的孝。对于孔子而言,他的智力活动是恢复天道,这就是对天尽孝,在孔子那里,“孝”的含义涉及了延续文化传统和历史传承的义务。

孔子不是唯一把哲学活动与“孝”联结起来的人。孔子与柏拉图早期的作品《游叙弗伦》对“孝”的定义殊途同归。苏格拉底的话问对象游叙弗伦得出“孝”是公正的一部分,“孝”是人类对上帝的侍奉。苏格拉底认为自己的哲学活动就是对神灵的侍奉,自己的问答法就是对神灵的侍奉。基于苏格拉底对上帝侍奉的论证,苏格拉底提供的答案就是进行哲学活动是对上帝真正的“孝”。对哲学活动与孝的密切联系,亚里士多德也有所表述。他在《尼各马可伦理学》中说,“孝”要求更加尊重真理而不是尊重你的朋友。他认为“孝”的对象是真理,而不是上帝。践行“孝”这一德性活动是追求哲学的严肃义务,因为追寻哲学是为了探寻真理。

孔子、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都把哲学活动和“孝”联结起来,尽管每一个人对“孝”的理解不同,这也反映了他们做哲学的方法不同。苏格拉底通过诘问的方式审查人的信念;亚里士多德更多地是通过对前人理论的考察、批判发现真理;孔子则认为从事“孝”的活动就是对天道的传承。

(摘编自余纪元金小燕韩燕丽《“述而不作”何以成就孔子 》)

材料三:

“述而不作”的信条影响深远,达两千年之久,成为风气。自孔子以后,儒家教育多遵从这一原则,以传授、注解经典为已任。要从事这一学问,必然熟记经文才能言而有据。因而,熟记经典成为学生的基本功。

孔子教育弟子是为了让他们从政,用子夏的话说是“学而优则仕”(《论语 子张)。隋唐以后,科举盛行,官方明确规定了读书人的出路,只有为官一途。学校成为向科举输送考生的途径之一。科举使用八股文体,专以四书五经命题,以儒家经典考学生,答案阐释以经典为准,不允许有超出范围的见解。

可以说,孔子“述而不作”的信条,使得他在教学中有偏重继承、轻视创新的倾向;伦理关系与师生关系的结合,造成学生对教师的依赖,这使人们从青少年时代起就减少或部分失去了探索未知的兴趣。这样使得传统教育以教师解释、学生背诵为基本方式,因循以往,缺乏创新精神。

(摘编自李杨《“述而不作”与传统教育》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.《论语》中虽然记录孔子说自己“述而不作”,其实孔子在传述文化遗产的同时,也“作”了一些新的东西,后孔子时代的儒学都长期传承并发展着这种精神。

B.“述而不作”中的“述”内涵非常丰富,在古代辞书中解释为“循”,但在现代汉语中这一含义被“叙述”“陈述”“讲述”“论述”或“阐述”等含义所取代。

C.在儒家经典著作《中庸》一书中,认为“孝”应包括“善述人之事也”,也就是说,“述而不作”中的“述”与“孝”是统一的,这种理解恰好切合孔子的观点。

D.“述而不作”的信条,后来成为儒学教育的一条重要原则,熟记经典成为学生的基本功,这一传统一直影响到后来的科举考试,并且命题答案均以四书五经为限。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A.作为第一位教师,孔子期望把学生培养成对国家和社会有用的人;作为伟大的思想家,他认为从事“孝”的活动是对天道的传承。

B.孔子认为,儿子出生的头三年完全依赖父母,故父母死后孩子应以同样的时长服丧以表感恩,于是提出了“三年之丧”的礼制。

C.“孝"在儒家思想学说中占有着重要的地位,在孔子看来,“孝”不仅限于父母,也体现在对历史的传承和对文化传统的延续。

D.孔子、柏拉图、苏格拉底、亚里士多德等人都将哲学活动与“孝”联结起来,因做哲学的方法不同,对“孝”的理解也有差异。

【题目三】

阅读下面的文字,完成下面小题。

话语空间是一个国家的话语权在国际上实施影响力和展现实力的场域,是一个国家在全球话语体系建构中的能力和实力的具体体现。

话语就是说话或所说的话,是人类表达思维、思想的形式。但是,随着研究的深入,话语这一概念的内涵、外延,不断扩大,逐渐由学术领域扩展到新闻传播领域,又逐渐扩展到政治、经济、文化等诸多领域,拥有了广泛的社会意义。我们此处采用广义上的“话语”,既指话语本体,也指被喻化的“实体话语”。新时代以来,我国的话语空间,包括领域话语空间、区域话语空间在内的宣誓和建构都取得了巨大的进展。

首先是完善了既有的一系列话语空间范畴。在新时代,我国提出“中国梦”和“两个一百年”两个国内领域话语空间,为国民提供了国家复兴的伟大构想。此外,在国内区域话语空间方面,我国提出了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海区域等一系列的话语空间范畴。这些概念完善了中国人民奋斗的话语空间范畴。在全球话语空间的建构中,也完善了全球的话语空间范畴系统,提出了“人类命运共同体”“区域共同体”“抗疫共同体”以及“一带一路”等具有全球性质的话语空间范畴。这些范畴的提出,在既有世界秩序分崩离析之际,及时进行了补缺,适时地服务于全球新秩序的建构,使中国成为全球话语体系建构的引领者。

此外,利用既有的国际话语空间,充分发挥中国的话语功能,强化了国家话语权。我国充分发挥话语空间、话语体系建构的引领作用,利用既有霸权国家“退群”的有利时机,主动出击,有力地打击了逆全球化势力。近年来,个别霸权国家利用国内优先政策,先后退出许多国际组织,妄图制造混乱,重构、制衡世界秩序,让出了大量的国际话语空间,为我国国家话语空间的拓展提供了良机。中国趁此机会主动出击,及时补缺,强化了中国的全球话语权。同时,我国还主动加入了一些新成立的区域话语空间组织,比如“二十国集团组织”,促进了我国话语空间体系的建构。

我国还开拓了许多新的领域话语空间和区域话语空间。比如,在地理空间上建立了“上海合作组织”“澜沧江—湄公河合作组织”“金砖国家合作组织”等;在金融货币领域建立了“亚洲投资银行”以及石油期货人民币结算系统,正逐渐摆脱以美元、英镑等为结算货币的控制;在近地空间和外太空领域,中国成功组建了北斗导航系统,发射了火星探测器,大大延伸了中国的外层空间话语,增强了中国的太空话语权。

总之,新时代以来,我国采取了一系列新的重大战略举措,及时利用国际秩序的变化,勇于主动出击,大大拓展了我国的领域话语空间、区域话语空间,不但为自身的发展开拓了新的空间,同时也在全球新秩序的构建中起到引领作用,使我国成为全球话语体系建构中的重要力量。

(摘编自陈汝东《新时代我国话语空间拓展的挑战与对策》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.与狭义上的“话语”不同,“话语空间”中的“话语”是广义上的概念,是抽象而模糊的。

B.我国提出“人类命运共同体”等具有全球性质的话语空间范畴,有助于全球新秩序的建构。

C.我国一方面利用好既有的国际话语空间,同时又主动出击,适时拓展新的国际话语空间。

D.中国成功组建北斗导航系统,这一新的领域话语空间的开拓,增强了中国的太空话语权。

2.根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

A.话语空间关系到一个国家在国际上的话语权,体现了一个国家在全球无可取代的地位以及在政治、经济等领域的实力。

B.在既有世界秩序分裂崩溃之际,我国及时进行补缺,完善了全球的话语空间范畴系统,成为新时代的引领者。

C.霸权国家的“退群”行为为我国加入新成立的区域话语空间组织提供了良机,促进了我国话语空间体系的建构。

D.新时代以来,我国采取相应措施,在地理空间上、金融货币领域、近地空间和外太空领域都开拓了新的话语空间。

【题目四】

阅读下面的文字,完成下列小题。

进入了21世纪,中华民族的现代化事业面临着极大的机遇和挑战。如何抓住机遇,迎接挑战,把中国的事情办好,是我们当前的首要任务。要顺利完成这一任务的关键是如何设法使我们每一个人都获得全面发展。这就是说,我们不但要学习先进的自然科学知识,而且也要学习、掌握人文科学知识。

创新是一个民族的灵魂,而创新人才的培养需要良好的人文氛围。人文和艺术的教育能够培养人的感悟能力和形象思维,这对创新人才的培养至关重要。从这个意义上说,人文科学知识对于我们来说要显得更为重要。我们迄今所能掌握的知识都是人的知识。正因为有了人,所以才使知识的形成有了可能。那些看似与人或人文学科毫无关系的学科,其实都与人息息相关。比如我们一谈到数学,往往首先想到的是点、线、面及其相互间的数量关系和表达这些关系的公理、定理等。这样的看法不能说是错误的,但却是不准确的。因为它恰恰忘记了数学知识是人类的知识,没有人类的富于创造性的理性活动,我们是不可能形成包括数学知识在内的知识系统的。总之,一切知识都是人的产物,离开了人,知识的形成和发展都将得不到说明。因此我们要真正地掌握、了解并且能够准确地运用科学知识,就必须首先要知道人或关于人的科学。人文科学就是关于人的科学,她告诉我们,人是什么,人具有什么样的本质。

但恰恰如此重要的人文科学的教育在过去没有得到重视。我们单方面地强调技术教育或职业教育,而在很大的程度上忽视了人文素质的教育。这样的教育使学生能够掌握某一门学科的知识,充其量能够脚踏实地完成某一项工作,但他们却不可能知道人究竟为何物,社会具有什么样的性质。他们既缺乏高远的理想,也没有宽阔的胸怀,既无智者的机智,也乏仁人的儒雅。当然人生的意义或价值也必然在他们的视域之外。这样的人就是我们常说的“问题青年”。

当然我们不是说科学技术教育或职业教育不重要。而是说,在学习和掌握具有实用性的自然科学知识的时候,我们更不应忘记对于人类来说重要得多的学科——使我们掌握生活的智慧和艺术的科学。自然科学强调的是“是什么”的客观陈述,而人文学科则注重“应当是什么”的价值内涵。这些学科包括哲学、历史学、文学、美学、伦理学、逻辑学、宗教学、人类学、社会学、政治学、心理学、教育学、法律学、经济学等。只有这样的学科才能使我们真正地懂得什么是真正的自由、什么是生活的智慧。也只有这样的学科才能引导我们思考人生的目的、意义、价值,从而设立一种理想的人格、目标,并愿意为之奋斗终身。人文学科的教育目标是发展人性、完善人格,提供正确的价值观或意义理论,为社会确立正确的人文价值观的导向。

我们中国历来就是人文大国,有着悠久的人文教育传统。古人云:“文明以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”这一传统绵延了几千年,从未中断。现在我们更应该重视人文学科的教育,高扬人文价值。

(摘自许智宏《重视人文学科 高扬人文价值》,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.要使每一个人都获得全面发展,人文科学知识和先进的自然科学知识缺一不可。

B.如果我们片面强调技术教育和职业教育的重要性,那么人的科学素养就会落寞。

C.“问题青年”没有高远的理想和宽阔的胸怀,也不会去思考人生的意义和价值。

D.自然科学强调客观表达“是什么”,人文学科强调探求“应当是什么”的意义。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.我们重视人文教育,高扬人文价值,营造良好的人文氛围,就是在为培养创新型人才做贡献。

B.立足人的全面发展,保持正确的人生价值导向,是我们学习知识的首要任务以及重要前提。

C.总结我国古代的人文教育传统,融合时代发展特点,能够为当前的人文学科教育提供启发。

D.自然科学与人文科学有着密切的联系,因而要想学好自然科学或者人文科学,必须要文理兼修。

【答案】

一、1.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。D.“同步利用‘错误’和兼容‘悖谬’的能力,以及同时处理各种矛盾信息的能力”,原文没有说“都属于人类智能特有的形式逻辑”,只是强调人类的“契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用‘错误’和兼容‘悖谬’的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力”,机器人没有这种能力。

2.C【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。C.“如果加强机器人的遗传算法、人工神经网络等仿生大招,就可以让机器像人一样非逻辑、非程式、非确定性地工作,最终超越人类”错误。由原文“即便机器人有了遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)等仿生大招,即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用‘错误’和兼容‘悖谬’的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有‘大智若愚’之效,只能让机器人迷糊”可知,机器无法像人一样非逻辑、非程式、非确定性地工作,只能让机器人迷糊,选项曲解文意。“最终超越人类”也没有依据。

二、1.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。A.“后孔子时代的儒学都长期传承并发展着这种精神”错误。材料一第二段原文说“这种以“述”为“作”的精神,被后世儒学传之永久,经书代代相传时,他们就写出了无数的注疏。后来的《十三经注疏》,就是用这种精神对经书原文进行注释而形成的”,可见并非“都”“发展”,选项A曲解文意,以偏概全表述绝对。B.“‘述而不作’中的‘述’……,在古代辞书中解释为“循”,但在现代汉语中这一含义被……含义所取代”错。材料二开头一段原文中的表述是“‘述’的内涵非常丰富。《说文解字》将‘述’解释为‘循’;在现代汉语中,

‘述’可以理解为……等等”,可见选项有两个问题,其一为扩大范围,把《说文解字》换成“古代辞书”;其二把文中“可以理解为”偷换成“被……所取代”,表述绝对,曲解文意。C.“这种理解恰好切合孔子的观点”错误。材料二第二段是这样的“在《中庸》中,儒家德性‘孝’的定义和‘述’是相关的。《中庸》:‘夫孝者,善继人之态,善述人之事者也。如果我们将孝’的这种解释和孔子在《论语.述而》第一章中的自我描述联系起来,‘述’的深层含义便跃然纸上,也就是‘述’表达了‘孝’的德性”,可见选项曲解文意,张冠李戴,文中关于“述”和“孝”的统一关系是作者的认识,也就是说“这种理解”的具体内容是本文作者的认识,而孔子并未论及孝的内涵,也没有谈论关于孝和述两者间的关系,更没有说明二者是统一的这类观点。故选D。

2.B【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。B.“于是提出了‘三年之丧’的礼制”错误。原文表述为“例如在解释‘三年之丧’这种古老的礼制时,孔子说……”,可见“三年之丧”是古代礼制,早于孔子,只是孔子对这一礼制作出了相应的解释,并非是他提出来的。

三、1.A【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。A.“是抽象而模糊的”错误,曲解文意,原文“我们此处采用广义上的‘话语’,既指话语本体,也指被喻化的‘实体话语’”说明,广义上的

“话语”有明确所指,并非“抽象而模糊的”。

2.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。A.“体现了一个国家在全球无可取代的地位以及在政治、经济等领域的实力”错,于文中无据,原文只是提到“话语空间是一个国家的话语权在国际上实施影响力和展现实力的场域,是一个国家在全球话语体系建构中的能力和实力的具体体现”。B.“成为新时代的引领者”错误,由第三段“这些范畴的提出……使中国成为全球话语体系建构的引领者”可见,是“成为全球话语体系建构的引领者”。C.“霸权国家的‘退群’行为为我国加入新成立的区域话语空间组织提供了良机”错误,曲解文意,根据原文“近年来,个别霸权国家利用国内优先政策,先后退出许多国际组织……中国趁此机会主动出击,及时补缺,强化了中国的全球话语权”可知,霸权国家的“退群”行为是让我国有机会“及时补缺”,而非为我国加入新成立的组织提供良机。故选D。

四、1.B【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。B.“如果……,就……”错。原文只说“但恰恰如此重要的人文科学的教育在过去没有得到重视。我们单方面地强调技术教育或职业教育,而在很大的程度上忽视了人文素质的教育”,并不能由此推出“人的科学素养就会落寞”。

2.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。D.“因而要想学好自然科学或者人文科学,必须要文理兼修”错。原文说“那些看似与人或人文学科毫无关系的学科,其实都与人息息相关”“因此我们要真正地掌握、了解并且能够准确地运用科学知识,就必须首先要知道人或关于人的科学。人文科学就是关于人的科学,她告诉我们,人是什么,人具有什么样的本质”,由此可知,原文只涉及“学好自然科学”需要人文知识铺垫之意,并没有“学好人文学科”需要自然知识铺垫之意。故选D。

同课章节目录