18 在长江源头各拉丹冬课件(共52张ppt)

文档属性

| 名称 | 18 在长江源头各拉丹冬课件(共52张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 452.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-07 17:55:58 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

18 在长江源头各拉丹冬

第五单元

目录

名师导学

01

名师导读

02

名师导练

03

课外技法专练

04

群文阅读推荐

05

名师导学

语文要素 把握移步换景写法的特点

“移步换景”:指不固定视点(即立足点和观察点),按照地点的转移和一定的视角,把所看到的不同事物叙述和说明下来。描写景物时,人走景移,随着观察点的变换,不断展现新画面。

1. 采用移步换景法描写景物时,首先要把观察点的变换交代清楚。

2. 采用移步换景法描写景物时,要注意围绕一个中心展示不同的画面。

3. 采用移步换景法描写景物时,要进行精心的剪裁,突出景物特点。

(续表)

一课一法 【文本链接1】本文采用移步换景的写法

1. 所踪——理清行踪:安营在各拉丹冬雪山脚下——驶过冰河——进入冰塔林。

2. 所见——景色特点:随着立足点和观察视角的变化,景物也呈现出不同的特点。

(1)在营地远眺各拉丹冬雪山,突出它的高峻、雄壮、变幻莫测。

(2)在砾石堆上四顾,突出冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫。

(续表)

一课一法 (3)靠近冰山,发现其图案的难以名状。

(4)进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,突出其晶莹纯美,闪闪生光。

(5)第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。

3. 所感——随着行踪和景物的变化,作者“所感”也发生着变化。

①远眺雪山时,感到雄伟和神秘;②张望冰峰和冰河,感叹造物主的创造力;③身处冰窟,感慨自然永恒的存在和漫长的变化;④倾听水声,想象即将演绎出的长江的故事。

(续表)

一课一法 【文本链接2】品读关键词语,体会融情于景的写法

1. 这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

【赏析】“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知该看什么;“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

(续表)

一课一法 2. 活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

【赏析】“极轻极慢”反复运用“极”,叙写自己忍受高原反应和身体伤病的经历,既反衬了雪域高原的圣洁和神圣,也抒写了作者广阔博大的精神气质。

(续表)

技法点睛 如何赏析词语的表达效果

动词能准确地表现事物的动态;形容词则能生动传神地表现出描写对象的状态;副词则强调了描写的事物的特点;拟声词是模仿自然声音构成的词,准确地使用拟声词,可以大大增强文章的生动性、形象性;叠词的运用,可使所描绘的自然景色或人物特征更加形象。

【答题思路】首先要找到关键的词语,再去分析这个词语的词性,联系具体的内容,指出描写对象的特征和作者的感情。

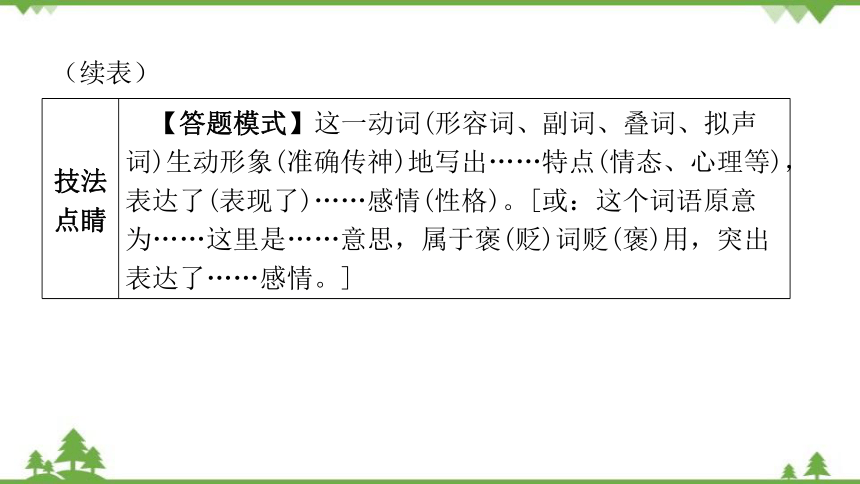

(续表)

技法点睛 【答题模式】这一动词(形容词、副词、叠词、拟声词)生动形象(准确传神)地写出……特点(情态、心理等),表达了(表现了)……感情(性格)。[或:这个词语原意为……这里是……意思,属于褒(贬)词贬(褒)用,突出表达了……感情。]

名师导读

作者作品 马丽华,1953 年出生于山东济南。1976年毕业于山东临沂师专中文系,在藏工作27年,历任《西藏文学》编辑、西藏作协和西藏文联副主席。期间就读于北京大学中文系作家班,获文学学士学位。2003年调至北京,现任中国藏学出版社总编辑。

1.背景解读

(续表)

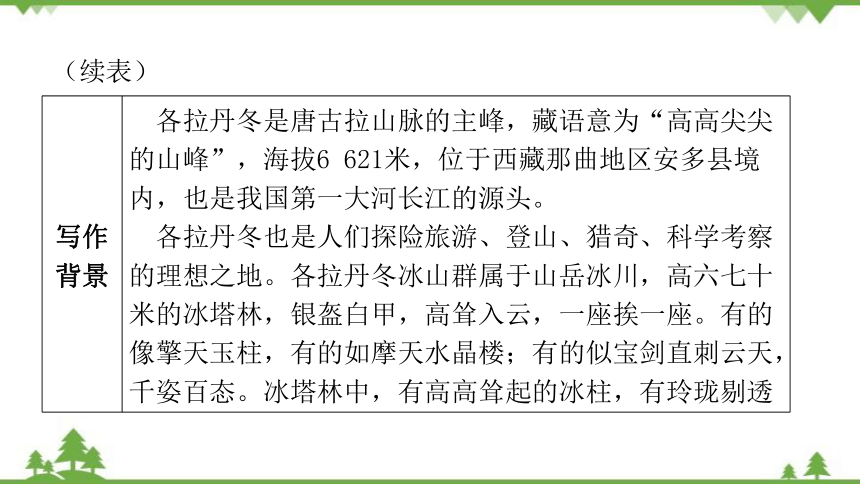

写作背景 各拉丹冬是唐古拉山脉的主峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”,海拔6 621米,位于西藏那曲地区安多县境内,也是我国第一大河长江的源头。

各拉丹冬也是人们探险旅游、登山、猎奇、科学考察的理想之地。各拉丹冬冰山群属于山岳冰川,高六七十米的冰塔林,银盔白甲,高耸入云,一座挨一座。有的像擎天玉柱,有的如摩天水晶楼;有的似宝剑直刺云天,千姿百态。冰塔林中,有高高耸起的冰柱,有玲珑剔透

(续表)

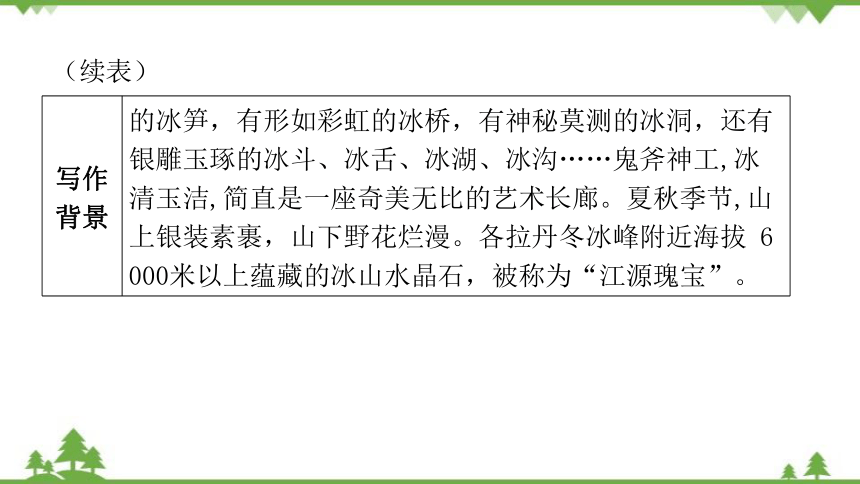

写作背景 的冰笋,有形如彩虹的冰桥,有神秘莫测的冰洞,还有银雕玉琢的冰斗、冰舌、冰湖、冰沟……鬼斧神工,冰清玉洁,简直是一座奇美无比的艺术长廊。夏秋季节,山上银装素裹,山下野花烂漫。各拉丹冬冰峰附近海拔 6 000米以上蕴藏的冰山水晶石,被称为“江源瑰宝”。

2. 内容梳理(根据课文内容填空,理清文脉)

本文是一篇游记,以时空为顺序,以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,抒写了自己在不同地点的见闻和感受。文章共15段,可分为三部分:

变化多端 神秘高峻

探索长江源头的探险者

大自然伟大的创造力

赞美和热爱

名师导练

基础训练

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近ān yíng zhā zhài( )。

(2) 融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,léng jiǎo( )与层次毕现,富有雕塑感。

(3)近些年来,zhòu rán( )掀起一股长江考察热。

安营扎寨

棱角

骤然

(4)这一个 fēng yún biàn huàn( )的季节里,气势磅礴的密云来去匆匆。

(5)此刻倒霉迹象 jiē zhǒng ér zhì( ),频频小震酝酿着某一两次大地震……

(6)我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,qián chéng( )而愚蠢。

(7)它还不喜欢人们过于gōng shùn( )。

风云变幻

接踵而至

虔诚

恭顺

(8)从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河 lì lì zài mù( )。

(9)杰巴、安托、开大车的大胡子师傅…… rú dòng ( )在巨大的冰谷里。

(10)往下的情景多少有些qī liáng( )。

(11)仿佛自地球形成以来它就在这里chuān liú bù xī( )。

历历在目

蠕动

凄凉

川流不息

(12)永恒的阳光和风的刻刀,千万年来màn bù jīng xīn( )地切割着,雕凿着,缓慢而从不xiè dài( )。

(13)冰体一点一点地改变了形态……挺拔的,dūn shi( )的,奇形怪状的,wān yán( )而立的。

(14)冰山的高低xiāo zhǎng( ),这波纹是否就是年轮。

漫不经心

懈怠

敦实

蜿蜒

消长

(15)而我似乎已经shuāi jié( ),心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。

(16)过午的太阳强烈,冰面疏松多了,有流水màn yì( )出来。

(17)它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始yǎn yì( )长江的故事。

衰竭

漫溢

演绎

2.下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.巴拉加是个长着淡褐色头发的庄稼汉,约莫27岁,面色红润,粗粗的脖子特别红,身体敦实,翘鼻子,一双小眼睛闪闪发光,满脸长着短短的髯须。

B. 最精彩的是“蛇舞”,颈的轻摇,肩的微颤,一阵一阵的柔韧的蠕动,从右手的指尖,一直传到左手的指尖。

C.一排排巨浪接踵而至,它们翻滚着、拥挤着、咆哮着、撕咬着,如千军万马滚滚而来。

D

D.这些人对个人利益斤斤计较,对广大群众的疾苦却漫不

经心。

2. D【解析】“漫不经心”指做事随随便便,不放在心上,而不是指对人的态度。

3. 下列对病句的修改不正确的一项是( )

A. 每天傍晚时分,身体瘦弱的张教授的父亲,总喜欢在这条幽静的小道上散步。 (可改为“张教授身体瘦弱的父亲”)

B. 生活的最重要部分不是去生活,就是对生活的思考。(将“不是……就是……”改为“不是……而是……”)

C. 充满功利色彩的教育,只能培养出只有小聪明而无大智慧。(应在句末加上“的无能之人”)

D

D. 威海海防纪念馆分序厅、抗倭、抗英、抗法、抗日、尾厅等六部分组成,充分显示了中华儿女自强不息的民族精神。(“显示”改为“展现”)

3. D【解析】“分”与“组成”杂糅,删去“组成”或将“分”改为“由”。

4. 补充句子,概括微信优势,每点不超过10个字。

(1)____________________________。有这样一种说法,“微信1万个听众相当于新浪微博的100万粉丝”,在新浪微博中,无关的粉丝很多,而微信的用户却一定是真实的、私密的、有价值的。

(2)____________________________。相比其他短邮,类似“米聊”的“附近热点”“握手”“广播”“校园PK”等功能,微信的“摇一摇”“附近的人”以及“扫描二维码”等功能更加实用。

用户真实、私密、有价值

功能更实用

5. ★新题型★某校八年级(1)班开展以“漫话探险”为主题的综合性学习活动。

(1)请你为这次活动设置三个栏目。

①___________________;②___________________;③___________________。

新题特训

收集探险故事

讲述探险精神

辩论探险利弊

(2)如果你是该班的主持人,请你为这次活动拟一则开场白,要求语言表达文明、得体,富有启发性。(不超过80字)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:同学们,探险故事充满传奇色彩,探险英雄为人类做出卓越的贡献,他们的精神激励着后人。今天让我们一起走进探险世界,去聆听每一位探险英雄英勇悲壮的故事吧!

1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。寒冷季节里汽车可以驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。熟悉地貌的向导布擦达讲,各拉丹冬有阴阳二坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调,东南阳坡才好看。的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。近些年来,骤然掀起一股长江考察热,一拨又一拨中外勇士在此迈开了认识长江的第一步。短短几年里,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业。

课内精读

季节上的隆冬将尽,但严寒还将在此驻防三两个月。远不是秋高气爽时节的明媚,这一个风云变幻的季节里,气势磅礴的密云来去匆匆,形如金字塔的各拉丹冬主峰难得在云遮雾障中一现尊容。

在各拉丹冬以东几公里处有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷。安托师傅他们从崖底冰河里背回大冰块,我们喝上了长江源头的水。海拔接近六千米,力大如牛的安托

师傅做起活儿来也不免气喘吁吁。他说自己是海拔低些的聂荣县人,所以不很适应。我就更不在话下了。此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

这样的身体状况真是大煞风景。但愿它不要影响我的心态,各拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭。我们把车停在冰

河上,踏进这块鲜有人迹的冰雪世界,在坚冰丛莽间的一个砾石堆上竖起三脚架。我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢——各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。它还不喜欢人们过于恭顺,在等待云散天晴的日子里,面对大家的恳求它不为所动;等到导演用粗话诅咒的那一天,它可就在蔚蓝的天幕下十分情愿地露了面。

这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的冰洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。我用新近装备的柯尼卡拍彩照,使用标准镜头受限,没同时配起变焦镜头使我后悔了一辈子——拍一座完整的冰山,要退出很远。正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股

坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。这一跤,使我在后来的旅行中备受折磨。回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。

6.选文中作者远眺各拉丹冬山峰,近写冰塔林,精准地突出了景物的特点,分别用一个词语概括各拉丹冬山峰和冰塔林的特点。(2分)【概括事物特点】

_____________________________________________________

各拉丹冬山:壮美。冰塔林:奇异。

7.文章是一篇游记,结合选文简析作者写景的顺序。(3分)【分析写景顺序】____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作者主要采用“移步换景”的写法,按照由远而近的顺序写景:先总写雪域高原的壮美苍茫,再分写冰山的精美图案和冰塔林的奇异造型。

8.作者对自己观察景物的立足点交代得十分清楚。阅读选文,完成下列表格。(8分)【梳理文章内容】

立足点 所见 所感

冰河 各拉丹冬的雪峰 (1)____________

砾石堆 (2)_______________________________________________________________________________ 奇美

慢慢沿冰河走 (3)______________________________________ 精美

爬过冰洞 (4)______________________________________ 奇异

虔诚而愚蠢

晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目

这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案

整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成

9. 赏析文中画线的句子。(3分)【赏析句子】

(1)阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

__________________________________________________________________________________________________________

这句话用比喻的手法,写阳光下的雪山洁白雄伟,突出雪山峭拔挺立的形象。

(2)季节上的隆冬将尽,但严寒还将在此驻防三两个月。

__________________________________________________________________________________________________________

“驻防”生动形象地写出了严寒的天气还要在这里持续三两个月的时间。

(3)远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

__________________________________________________________________________________________________________

拟人的修辞手法生动形象地写出了冰雪覆盖的各拉丹冬银装素裹,意境苍茫的特点,赞美了各拉丹冬奇美的景色。

10.作者多次写到自己及同伴的高原反应,有什么作用?(4分)【分析文章内容的作用】

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

①高原反应带来的种种不适没有阻止大家对雪域高原的向往,反衬出雪域高原景色的壮美和魅力;②作者在文中表达了自己宁肯忍受苦难,也要寻求各拉丹冬的执着,表现了她积极乐观的精神世界;③作者巧妙地把自然风景与人生风景融为一体,使得文章具有震动人心的审美效果。

课外技法专练 ——赏析词语的表达效果

怒从黄河来

蒋建伟

①清瘦、苍凉,即使是一棵,也在努力高举着一团白亮亮的雪花,一路裹挟着黄河的怒气——它们如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海……终于,下起了一场大雪。在寒冷中,它们一棵紧挨一棵,一朵雪花开在另一团雪花里,一种倔强生发出另一种倔强,一群群、一群群在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪——看哪,那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡!

②芦苇荡的美,不只春夏时节,更在于晚秋的芦花。当所有的寒冷挥师南下,气温一天比一天凉,百花缓慢地谢了,谢到最后,只剩下了这一种花。风起的一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

③风,往风的旋涡中心刮,越刮越毒。我们的头发和衣服被刮乱了,我们像一个个棋子似的,在船的甲板上弹跳不止。游船属于中型船,有马达,客舱可乘坐50人,顶上的一棚,为特殊加厚钢板,听说上头是一处小型观景台。我们兴奋着爬上去,看黄河入海。

④滩涂之上,野生的芦苇随处冒出来,每一棵,都高举着雪花一样白的花,不分东西南北地盛开着、怒放着,大风刮过,就像下大雪一样,好家伙,一下子就是15万公顷。尤其,在波涛汹涌的大海边,数不尽的芦花见证了黄河入海时那动人的一瞬:黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐

失去了力量……在这个地方,大海把宽容留下,黄河把野性留下。芦花的母性,这个时候也显现了出来:它们,婷而不媚,挺而不屈,寒而不冷。

⑤船颠簸摇晃得厉害,站都站不稳,大风再那么一刮,谁都会担心自己一不小心被风刮跑了。我牢牢抓住白色的铁栏杆,迎着大风呼吸,和旁边的朋友高声说着话,但谁也听不清谁在说些什么,只能借助眼神、手势以及许多夸张的肢

体动作,努力想告诉对方什么,想听到对方的一些什么,哪怕是——哪怕是一场徒劳。我们此行,是去看黄河入海的壮观景象,感受一下大海的大和黄河的黄,可是,风多么大呀,黑蒙蒙、灰蒙蒙的水色之中,黑色和灰色倒成了主导,哪里有黄?哪里有蓝呢?

⑥不,我分明看到了另一副壮烈的面孔,那是至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河!连大海都敢冲撞的黄河!

那河道,那怒吼,那九曲十八弯,那退潮后的河底的龙脊,是铁了心的牛,是犟了性的驴,使出了浑身上下的劲儿,一股股,一阵阵,一声声,一天天,一年年,后浪追赶着前浪,一股脑儿朝前冲……冲!这充满血性、义气的一个字,是黄河的秉性,中国人的秉性!

⑦船开始“哒哒哒”着调头、回返,想必船老板看这鬼天气也悻悻然,只得无功而返。不过,很多游客却盼望着好天气能突然出现,船老板回心转意。虽一个个满脸的遗憾,

却不肯下到船舱里去,想一想世上的事情,哪有那么多的奇迹发生呢?等了半晌,终究没个什么结果,渐渐地,人群开始稀了,不似刚才那般肩擦肩、脸碰脸了,有人开始下去了,接下来是第二三四五个,直到我猛一抬头,发现只剩下我们一行的五个人了。

⑧其中的一个朋友,穿西装,打领带,皮鞋贼亮,他拎了一部专业相机凑过来,也不说话,径自盯着我的脸,5秒钟,

想从中寻找出一种遗憾的感觉来,因为他们都来自当地,只有我一个外地人,外地人看不到入海的黄河,难道不遗憾得要死?不过很抱歉,他连哪怕一丝也没有找出,后来自己偷偷藏起了尴尬的眼神,仓皇之间丢下我。

⑨其实,他不知道我此行的最大收获——我看到了一条喝醉了酒的黄河、咽下血牙的黄河、发了怒的黄河、冲向大海的黄河!他更不知道,正是因为黄河的这种野性,这种大

气磅礴的怒气,繁衍出了一片片野性的芦苇荡,凝结成一个民族的血性……

⑩这一刻,我多想指着黄河口那么多浩瀚的芦花,把它们骨子里的东西一点一点讲给他听。从大河到大海,从一个烈女子般的芦花到一个伟大的民族。这一路上,到处都在飘飞着芦花大雪,为什么芦花会如此不惧生死?为什么野生的力量会如此排山倒海、不可阻挡?答案只有一个:“怒从黄河来!”

(选自《人民日报》,有删改)

1. 阅读第⑤⑥⑧⑨段,简要概括作者此行观景的“遗憾”和“收获”分别是什么。(4分)【概况文章内容】

__________________________________________________________________________________________________________

遗憾:没能看到黄河入海的壮观景象。收获:看到芦花怒放、黄河怒吼的壮观场面,看到了黄河的野性与力量。

2. 从词语的角度赏析下列句子。(4分)【从字词角度赏析句子的表达效果】

黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地展现了黄河水的野性和力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。

3. 第③段画线句运用了什么写作手法描写风?有什么作用?(4分)【概括文章内容】

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用了正面描写(或:直接描写)和侧面描写(或:间接描写)相结合的写作手法。突出风之大,为下文写没能看到黄河入海的壮观景象进行铺垫。

4. 结合下面的材料,谈谈芦花骨子里蕴含着我们民族怎样的伟大精神。(5分)【评说感受】

材料:啊!黄河!/你一泻万丈,/浩浩荡荡,/向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。/我们民族的伟大精神,/将要在你的哺育下/发扬滋长!

__________________________________________________________________________________________________________

略。(围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答即可)

群文阅读推荐

阅读意图 阅读篇目 阅读重点 阅读练习推荐

把握主题 《河床开始回忆河流》(施尔吉·原野) 体会不同景物的特点,把握主题。 《赛里木湖》

不同文体 《山水及自然景物的欣赏》(郁达夫) 体会不同体裁的特点。

18 在长江源头各拉丹冬

第五单元

目录

名师导学

01

名师导读

02

名师导练

03

课外技法专练

04

群文阅读推荐

05

名师导学

语文要素 把握移步换景写法的特点

“移步换景”:指不固定视点(即立足点和观察点),按照地点的转移和一定的视角,把所看到的不同事物叙述和说明下来。描写景物时,人走景移,随着观察点的变换,不断展现新画面。

1. 采用移步换景法描写景物时,首先要把观察点的变换交代清楚。

2. 采用移步换景法描写景物时,要注意围绕一个中心展示不同的画面。

3. 采用移步换景法描写景物时,要进行精心的剪裁,突出景物特点。

(续表)

一课一法 【文本链接1】本文采用移步换景的写法

1. 所踪——理清行踪:安营在各拉丹冬雪山脚下——驶过冰河——进入冰塔林。

2. 所见——景色特点:随着立足点和观察视角的变化,景物也呈现出不同的特点。

(1)在营地远眺各拉丹冬雪山,突出它的高峻、雄壮、变幻莫测。

(2)在砾石堆上四顾,突出冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫。

(续表)

一课一法 (3)靠近冰山,发现其图案的难以名状。

(4)进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,突出其晶莹纯美,闪闪生光。

(5)第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。

3. 所感——随着行踪和景物的变化,作者“所感”也发生着变化。

①远眺雪山时,感到雄伟和神秘;②张望冰峰和冰河,感叹造物主的创造力;③身处冰窟,感慨自然永恒的存在和漫长的变化;④倾听水声,想象即将演绎出的长江的故事。

(续表)

一课一法 【文本链接2】品读关键词语,体会融情于景的写法

1. 这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

【赏析】“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知该看什么;“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

(续表)

一课一法 2. 活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

【赏析】“极轻极慢”反复运用“极”,叙写自己忍受高原反应和身体伤病的经历,既反衬了雪域高原的圣洁和神圣,也抒写了作者广阔博大的精神气质。

(续表)

技法点睛 如何赏析词语的表达效果

动词能准确地表现事物的动态;形容词则能生动传神地表现出描写对象的状态;副词则强调了描写的事物的特点;拟声词是模仿自然声音构成的词,准确地使用拟声词,可以大大增强文章的生动性、形象性;叠词的运用,可使所描绘的自然景色或人物特征更加形象。

【答题思路】首先要找到关键的词语,再去分析这个词语的词性,联系具体的内容,指出描写对象的特征和作者的感情。

(续表)

技法点睛 【答题模式】这一动词(形容词、副词、叠词、拟声词)生动形象(准确传神)地写出……特点(情态、心理等),表达了(表现了)……感情(性格)。[或:这个词语原意为……这里是……意思,属于褒(贬)词贬(褒)用,突出表达了……感情。]

名师导读

作者作品 马丽华,1953 年出生于山东济南。1976年毕业于山东临沂师专中文系,在藏工作27年,历任《西藏文学》编辑、西藏作协和西藏文联副主席。期间就读于北京大学中文系作家班,获文学学士学位。2003年调至北京,现任中国藏学出版社总编辑。

1.背景解读

(续表)

写作背景 各拉丹冬是唐古拉山脉的主峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”,海拔6 621米,位于西藏那曲地区安多县境内,也是我国第一大河长江的源头。

各拉丹冬也是人们探险旅游、登山、猎奇、科学考察的理想之地。各拉丹冬冰山群属于山岳冰川,高六七十米的冰塔林,银盔白甲,高耸入云,一座挨一座。有的像擎天玉柱,有的如摩天水晶楼;有的似宝剑直刺云天,千姿百态。冰塔林中,有高高耸起的冰柱,有玲珑剔透

(续表)

写作背景 的冰笋,有形如彩虹的冰桥,有神秘莫测的冰洞,还有银雕玉琢的冰斗、冰舌、冰湖、冰沟……鬼斧神工,冰清玉洁,简直是一座奇美无比的艺术长廊。夏秋季节,山上银装素裹,山下野花烂漫。各拉丹冬冰峰附近海拔 6 000米以上蕴藏的冰山水晶石,被称为“江源瑰宝”。

2. 内容梳理(根据课文内容填空,理清文脉)

本文是一篇游记,以时空为顺序,以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,抒写了自己在不同地点的见闻和感受。文章共15段,可分为三部分:

变化多端 神秘高峻

探索长江源头的探险者

大自然伟大的创造力

赞美和热爱

名师导练

基础训练

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近ān yíng zhā zhài( )。

(2) 融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,léng jiǎo( )与层次毕现,富有雕塑感。

(3)近些年来,zhòu rán( )掀起一股长江考察热。

安营扎寨

棱角

骤然

(4)这一个 fēng yún biàn huàn( )的季节里,气势磅礴的密云来去匆匆。

(5)此刻倒霉迹象 jiē zhǒng ér zhì( ),频频小震酝酿着某一两次大地震……

(6)我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,qián chéng( )而愚蠢。

(7)它还不喜欢人们过于gōng shùn( )。

风云变幻

接踵而至

虔诚

恭顺

(8)从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河 lì lì zài mù( )。

(9)杰巴、安托、开大车的大胡子师傅…… rú dòng ( )在巨大的冰谷里。

(10)往下的情景多少有些qī liáng( )。

(11)仿佛自地球形成以来它就在这里chuān liú bù xī( )。

历历在目

蠕动

凄凉

川流不息

(12)永恒的阳光和风的刻刀,千万年来màn bù jīng xīn( )地切割着,雕凿着,缓慢而从不xiè dài( )。

(13)冰体一点一点地改变了形态……挺拔的,dūn shi( )的,奇形怪状的,wān yán( )而立的。

(14)冰山的高低xiāo zhǎng( ),这波纹是否就是年轮。

漫不经心

懈怠

敦实

蜿蜒

消长

(15)而我似乎已经shuāi jié( ),心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。

(16)过午的太阳强烈,冰面疏松多了,有流水màn yì( )出来。

(17)它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始yǎn yì( )长江的故事。

衰竭

漫溢

演绎

2.下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.巴拉加是个长着淡褐色头发的庄稼汉,约莫27岁,面色红润,粗粗的脖子特别红,身体敦实,翘鼻子,一双小眼睛闪闪发光,满脸长着短短的髯须。

B. 最精彩的是“蛇舞”,颈的轻摇,肩的微颤,一阵一阵的柔韧的蠕动,从右手的指尖,一直传到左手的指尖。

C.一排排巨浪接踵而至,它们翻滚着、拥挤着、咆哮着、撕咬着,如千军万马滚滚而来。

D

D.这些人对个人利益斤斤计较,对广大群众的疾苦却漫不

经心。

2. D【解析】“漫不经心”指做事随随便便,不放在心上,而不是指对人的态度。

3. 下列对病句的修改不正确的一项是( )

A. 每天傍晚时分,身体瘦弱的张教授的父亲,总喜欢在这条幽静的小道上散步。 (可改为“张教授身体瘦弱的父亲”)

B. 生活的最重要部分不是去生活,就是对生活的思考。(将“不是……就是……”改为“不是……而是……”)

C. 充满功利色彩的教育,只能培养出只有小聪明而无大智慧。(应在句末加上“的无能之人”)

D

D. 威海海防纪念馆分序厅、抗倭、抗英、抗法、抗日、尾厅等六部分组成,充分显示了中华儿女自强不息的民族精神。(“显示”改为“展现”)

3. D【解析】“分”与“组成”杂糅,删去“组成”或将“分”改为“由”。

4. 补充句子,概括微信优势,每点不超过10个字。

(1)____________________________。有这样一种说法,“微信1万个听众相当于新浪微博的100万粉丝”,在新浪微博中,无关的粉丝很多,而微信的用户却一定是真实的、私密的、有价值的。

(2)____________________________。相比其他短邮,类似“米聊”的“附近热点”“握手”“广播”“校园PK”等功能,微信的“摇一摇”“附近的人”以及“扫描二维码”等功能更加实用。

用户真实、私密、有价值

功能更实用

5. ★新题型★某校八年级(1)班开展以“漫话探险”为主题的综合性学习活动。

(1)请你为这次活动设置三个栏目。

①___________________;②___________________;③___________________。

新题特训

收集探险故事

讲述探险精神

辩论探险利弊

(2)如果你是该班的主持人,请你为这次活动拟一则开场白,要求语言表达文明、得体,富有启发性。(不超过80字)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:同学们,探险故事充满传奇色彩,探险英雄为人类做出卓越的贡献,他们的精神激励着后人。今天让我们一起走进探险世界,去聆听每一位探险英雄英勇悲壮的故事吧!

1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。寒冷季节里汽车可以驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。熟悉地貌的向导布擦达讲,各拉丹冬有阴阳二坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调,东南阳坡才好看。的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。近些年来,骤然掀起一股长江考察热,一拨又一拨中外勇士在此迈开了认识长江的第一步。短短几年里,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业。

课内精读

季节上的隆冬将尽,但严寒还将在此驻防三两个月。远不是秋高气爽时节的明媚,这一个风云变幻的季节里,气势磅礴的密云来去匆匆,形如金字塔的各拉丹冬主峰难得在云遮雾障中一现尊容。

在各拉丹冬以东几公里处有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷。安托师傅他们从崖底冰河里背回大冰块,我们喝上了长江源头的水。海拔接近六千米,力大如牛的安托

师傅做起活儿来也不免气喘吁吁。他说自己是海拔低些的聂荣县人,所以不很适应。我就更不在话下了。此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

这样的身体状况真是大煞风景。但愿它不要影响我的心态,各拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭。我们把车停在冰

河上,踏进这块鲜有人迹的冰雪世界,在坚冰丛莽间的一个砾石堆上竖起三脚架。我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢——各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。它还不喜欢人们过于恭顺,在等待云散天晴的日子里,面对大家的恳求它不为所动;等到导演用粗话诅咒的那一天,它可就在蔚蓝的天幕下十分情愿地露了面。

这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的冰洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。我用新近装备的柯尼卡拍彩照,使用标准镜头受限,没同时配起变焦镜头使我后悔了一辈子——拍一座完整的冰山,要退出很远。正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股

坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。这一跤,使我在后来的旅行中备受折磨。回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。

6.选文中作者远眺各拉丹冬山峰,近写冰塔林,精准地突出了景物的特点,分别用一个词语概括各拉丹冬山峰和冰塔林的特点。(2分)【概括事物特点】

_____________________________________________________

各拉丹冬山:壮美。冰塔林:奇异。

7.文章是一篇游记,结合选文简析作者写景的顺序。(3分)【分析写景顺序】____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作者主要采用“移步换景”的写法,按照由远而近的顺序写景:先总写雪域高原的壮美苍茫,再分写冰山的精美图案和冰塔林的奇异造型。

8.作者对自己观察景物的立足点交代得十分清楚。阅读选文,完成下列表格。(8分)【梳理文章内容】

立足点 所见 所感

冰河 各拉丹冬的雪峰 (1)____________

砾石堆 (2)_______________________________________________________________________________ 奇美

慢慢沿冰河走 (3)______________________________________ 精美

爬过冰洞 (4)______________________________________ 奇异

虔诚而愚蠢

晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目

这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案

整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成

9. 赏析文中画线的句子。(3分)【赏析句子】

(1)阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

__________________________________________________________________________________________________________

这句话用比喻的手法,写阳光下的雪山洁白雄伟,突出雪山峭拔挺立的形象。

(2)季节上的隆冬将尽,但严寒还将在此驻防三两个月。

__________________________________________________________________________________________________________

“驻防”生动形象地写出了严寒的天气还要在这里持续三两个月的时间。

(3)远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

__________________________________________________________________________________________________________

拟人的修辞手法生动形象地写出了冰雪覆盖的各拉丹冬银装素裹,意境苍茫的特点,赞美了各拉丹冬奇美的景色。

10.作者多次写到自己及同伴的高原反应,有什么作用?(4分)【分析文章内容的作用】

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

①高原反应带来的种种不适没有阻止大家对雪域高原的向往,反衬出雪域高原景色的壮美和魅力;②作者在文中表达了自己宁肯忍受苦难,也要寻求各拉丹冬的执着,表现了她积极乐观的精神世界;③作者巧妙地把自然风景与人生风景融为一体,使得文章具有震动人心的审美效果。

课外技法专练 ——赏析词语的表达效果

怒从黄河来

蒋建伟

①清瘦、苍凉,即使是一棵,也在努力高举着一团白亮亮的雪花,一路裹挟着黄河的怒气——它们如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海……终于,下起了一场大雪。在寒冷中,它们一棵紧挨一棵,一朵雪花开在另一团雪花里,一种倔强生发出另一种倔强,一群群、一群群在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪——看哪,那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡!

②芦苇荡的美,不只春夏时节,更在于晚秋的芦花。当所有的寒冷挥师南下,气温一天比一天凉,百花缓慢地谢了,谢到最后,只剩下了这一种花。风起的一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

③风,往风的旋涡中心刮,越刮越毒。我们的头发和衣服被刮乱了,我们像一个个棋子似的,在船的甲板上弹跳不止。游船属于中型船,有马达,客舱可乘坐50人,顶上的一棚,为特殊加厚钢板,听说上头是一处小型观景台。我们兴奋着爬上去,看黄河入海。

④滩涂之上,野生的芦苇随处冒出来,每一棵,都高举着雪花一样白的花,不分东西南北地盛开着、怒放着,大风刮过,就像下大雪一样,好家伙,一下子就是15万公顷。尤其,在波涛汹涌的大海边,数不尽的芦花见证了黄河入海时那动人的一瞬:黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐

失去了力量……在这个地方,大海把宽容留下,黄河把野性留下。芦花的母性,这个时候也显现了出来:它们,婷而不媚,挺而不屈,寒而不冷。

⑤船颠簸摇晃得厉害,站都站不稳,大风再那么一刮,谁都会担心自己一不小心被风刮跑了。我牢牢抓住白色的铁栏杆,迎着大风呼吸,和旁边的朋友高声说着话,但谁也听不清谁在说些什么,只能借助眼神、手势以及许多夸张的肢

体动作,努力想告诉对方什么,想听到对方的一些什么,哪怕是——哪怕是一场徒劳。我们此行,是去看黄河入海的壮观景象,感受一下大海的大和黄河的黄,可是,风多么大呀,黑蒙蒙、灰蒙蒙的水色之中,黑色和灰色倒成了主导,哪里有黄?哪里有蓝呢?

⑥不,我分明看到了另一副壮烈的面孔,那是至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河!连大海都敢冲撞的黄河!

那河道,那怒吼,那九曲十八弯,那退潮后的河底的龙脊,是铁了心的牛,是犟了性的驴,使出了浑身上下的劲儿,一股股,一阵阵,一声声,一天天,一年年,后浪追赶着前浪,一股脑儿朝前冲……冲!这充满血性、义气的一个字,是黄河的秉性,中国人的秉性!

⑦船开始“哒哒哒”着调头、回返,想必船老板看这鬼天气也悻悻然,只得无功而返。不过,很多游客却盼望着好天气能突然出现,船老板回心转意。虽一个个满脸的遗憾,

却不肯下到船舱里去,想一想世上的事情,哪有那么多的奇迹发生呢?等了半晌,终究没个什么结果,渐渐地,人群开始稀了,不似刚才那般肩擦肩、脸碰脸了,有人开始下去了,接下来是第二三四五个,直到我猛一抬头,发现只剩下我们一行的五个人了。

⑧其中的一个朋友,穿西装,打领带,皮鞋贼亮,他拎了一部专业相机凑过来,也不说话,径自盯着我的脸,5秒钟,

想从中寻找出一种遗憾的感觉来,因为他们都来自当地,只有我一个外地人,外地人看不到入海的黄河,难道不遗憾得要死?不过很抱歉,他连哪怕一丝也没有找出,后来自己偷偷藏起了尴尬的眼神,仓皇之间丢下我。

⑨其实,他不知道我此行的最大收获——我看到了一条喝醉了酒的黄河、咽下血牙的黄河、发了怒的黄河、冲向大海的黄河!他更不知道,正是因为黄河的这种野性,这种大

气磅礴的怒气,繁衍出了一片片野性的芦苇荡,凝结成一个民族的血性……

⑩这一刻,我多想指着黄河口那么多浩瀚的芦花,把它们骨子里的东西一点一点讲给他听。从大河到大海,从一个烈女子般的芦花到一个伟大的民族。这一路上,到处都在飘飞着芦花大雪,为什么芦花会如此不惧生死?为什么野生的力量会如此排山倒海、不可阻挡?答案只有一个:“怒从黄河来!”

(选自《人民日报》,有删改)

1. 阅读第⑤⑥⑧⑨段,简要概括作者此行观景的“遗憾”和“收获”分别是什么。(4分)【概况文章内容】

__________________________________________________________________________________________________________

遗憾:没能看到黄河入海的壮观景象。收获:看到芦花怒放、黄河怒吼的壮观场面,看到了黄河的野性与力量。

2. 从词语的角度赏析下列句子。(4分)【从字词角度赏析句子的表达效果】

黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地展现了黄河水的野性和力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。

3. 第③段画线句运用了什么写作手法描写风?有什么作用?(4分)【概括文章内容】

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用了正面描写(或:直接描写)和侧面描写(或:间接描写)相结合的写作手法。突出风之大,为下文写没能看到黄河入海的壮观景象进行铺垫。

4. 结合下面的材料,谈谈芦花骨子里蕴含着我们民族怎样的伟大精神。(5分)【评说感受】

材料:啊!黄河!/你一泻万丈,/浩浩荡荡,/向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。/我们民族的伟大精神,/将要在你的哺育下/发扬滋长!

__________________________________________________________________________________________________________

略。(围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答即可)

群文阅读推荐

阅读意图 阅读篇目 阅读重点 阅读练习推荐

把握主题 《河床开始回忆河流》(施尔吉·原野) 体会不同景物的特点,把握主题。 《赛里木湖》

不同文体 《山水及自然景物的欣赏》(郁达夫) 体会不同体裁的特点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读