《桃花源记》导学案

图片预览

文档简介

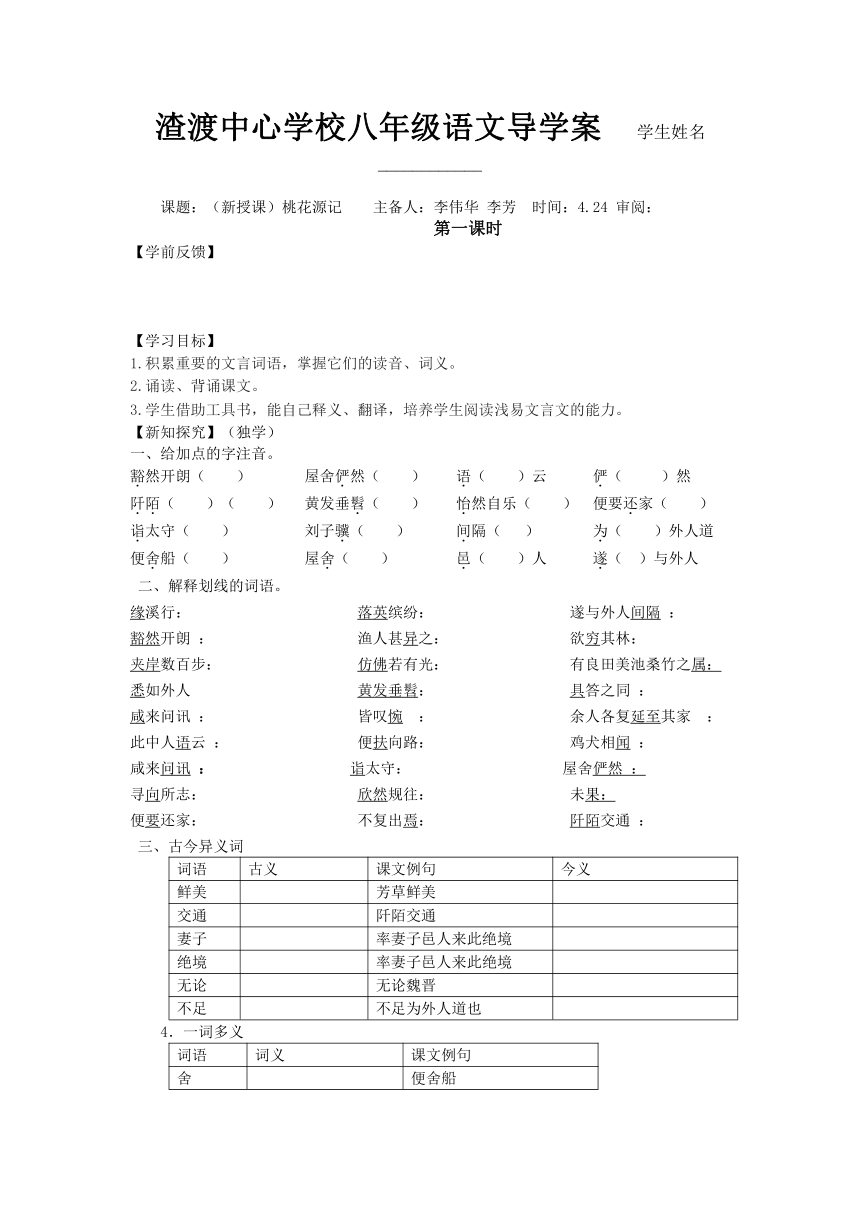

渣渡中心学校八年级语文导学案 学生姓名____________

课题:(新授课)桃花源记 主备人:李伟华 李芳 时间:4.24 审阅:

第一课时

【学前反馈】

【学习目标】

1.积累重要的文言词语,掌握它们的读音、词义。

2.诵读、背诵课文。

3.学生借助工具书,能自己释义、翻译,培养学生阅读浅易文言文的能力。

【新知探究】(独学)

一、给加点的字注音。

豁然开朗( ) 屋舍俨然( ) 语( )云 俨( )然

阡陌( )( ) 黄发垂髫( ) 怡然自乐( ) 便要还家( )

诣太守( ) 刘子骥( ) 间隔( ) 为( )外人道

便舍船( ) 屋舍( ) 邑( )人 遂( )与外人

二、解释划线的词语。

缘溪行: 落英缤纷: 遂与外人间隔 :

豁然开朗 : 渔人甚异之: 欲穷其林:

夹岸数百步: 仿佛若有光: 有良田美池桑竹之属:

悉如外人 黄发垂髫: 具答之同 :

咸来问讯 : 皆叹惋 : 余人各复延至其家 :

此中人语云 : 便扶向路: 鸡犬相闻 :

咸来问讯 : 诣太守: 屋舍俨然 :

寻向所志: 欣然规往: 未果:

便要还家: 不复出焉: 阡陌交通 :

三、古今异义词

词语 古义 课文例句 今义

鲜美 芳草鲜美

交通 阡陌交通

妻子 率妻子邑人来此绝境

绝境 率妻子邑人来此绝境

无论 无论魏晋

不足 不足为外人道也

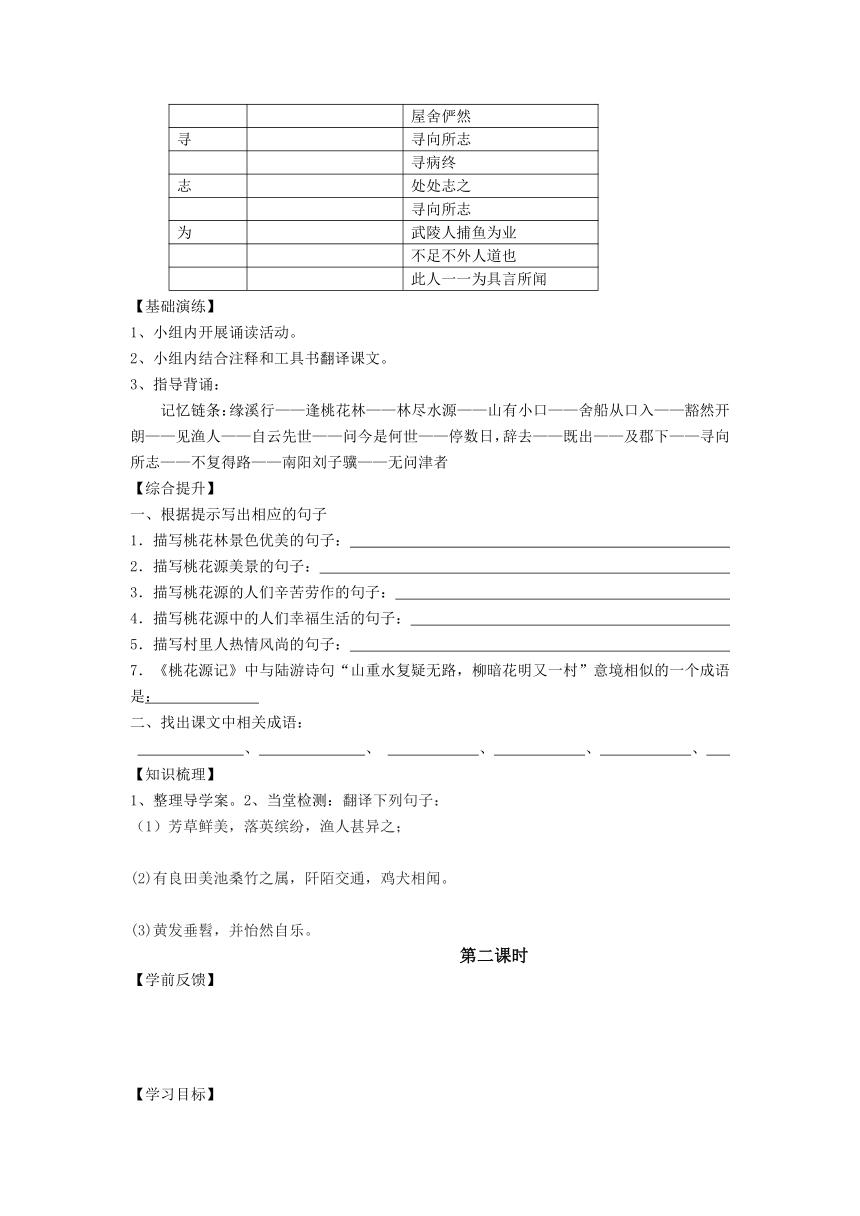

4.一词多义

词语 词义 课文例句

舍 便舍船

屋舍俨然

寻 寻向所志

寻病终

志 处处志之

寻向所志

为 武陵人捕鱼为业

不足不外人道也

此人一一为具言所闻

【基础演练】

1、小组内开展诵读活动。

2、小组内结合注释和工具书翻译课文。

3、指导背诵:

记忆链条:缘溪行——逢桃花林——林尽水源——山有小口——舍船从口入——豁然开朗——见渔人——自云先世——问今是何世——停数日,辞去——既出——及郡下——寻向所志——不复得路——南阳刘子骥——无问津者

【综合提升】

一、根据提示写出相应的句子

1.描写桃花林景色优美的句子:

2.描写桃花源美景的句子:

3.描写桃花源的人们辛苦劳作的句子:

4.描写桃花源中的人们幸福生活的句子:

5.描写村里人热情风尚的句子:

7.《桃花源记》中与陆游诗句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境相似的一个成语是:

二、找出课文中相关成语:

、 、 、 、 、

【知识梳理】

1、整理导学案。2、当堂检测:翻译下列句子:

(1)芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之;

(2)有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。

(3)黄发垂髫,并怡然自乐。

第二课时

【学前反馈】

【学习目标】

1、把握文章的主要内容,理解主题。

2、了解“世外桃源”所寄寓的作者的社会理想。

【新知探究】

1、理清课文结构,归纳各部分大意。

课文以什么为线索?据此可分为几个部分?文章 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )以渔人的行踪为线索,按照发现桃花源——访问桃花源——离开桃花源的顺序可分为三个部分。

2、进入桃花源

所见: 、 、 、 、 (环境良好)

( 生活安定)

所闻: 、 (与世隔绝之久)

所历: 、 (民风淳朴)

【基础演练】

1、课文是怎样交代发现桃花源的原因、时间、人物的?

原因:

时间: 人物:

2、渔人“从口入”,看到了桃源怎样的美景?

既有自然景象,又有生活美景。

自然景象:

生活情景:

3、渔人来到桃花源,村子里的人如何对待渔人的?

4、桃花源中的人为什么“不复出”?

5、桃花源人与渔人交谈后,为什么“皆叹惋”?

6、本文以渔人行踪为线索,最后一段写刘子骥是否多余?

【综合提升】

1、渔人离开桃花源,“便扶向路”,又“处处志之”,而后来“寻向所志”,却“不复得路”,作者这样写的目的是什么?

2、主题探究

(1)本文描写的桃花源是怎样的社会状况?

(2)作者生活在东晋末年,当时社会政治黑暗,战争频繁,民不聊生联系当时的社会背景,说说课文表达了作者怎样的社会理想?桃花源这一人间乐园能找到吗?为什么?

【知识梳理】

1、整理导学案。

2、当堂检测:

揣摩语言 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )

(1)“忽逢桃花林”中的“忽”表现渔人怎样的心情?

(2)“忘路之远近”中“忘”表现了渔人什么情态?

解释:世外桃源:

【知识链接】

陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,东晋大诗人、辞赋家、散文 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )家。他是我国文学史上第一位田园诗人,开创了文学上的“田园诗派”,唐代的王维和孟浩然是田园诗的继承者。曾著《五柳先生传》以自况,世称靖节先生。浔阳柴桑(今九江西南)人。陶渊明出身于没落的官僚家庭,是大司马陶侃的曾孙,其祖父、外祖父都做过官。他受家庭教养和儒家思想的影响,年少时就有“大济于苍生”的壮志。但他生活在东晋和宋的易代之际,社会动荡不安,战乱频繁,生灵涂炭,他有志难酬。二十九岁开始,先后做过几任小官,在几次仕途中,深感官场污浊、仕途凶险,终于在41岁辞官回乡,过着“躬耕自资”、寄情山水的隐居生活,并作《归去来兮辞》以明其志。他所做的诗文多描写农村生活情趣,表现优美的田园风光,抒发热爱田园生活,愿与农民来往而不愿为五斗米折腰,不愿与统治者同流合污的高尚情操。但又包含了消极遁世的因素。

本文写作年代大约是宋永初二年(421年),其时陶渊明约57岁。他拒绝了东晋政府的征招,又拒绝同刘裕宋政权的合作,隐退农村达十多年,对广大农民的苦难深有感受,作《桃花源诗并序》寄托自己的社会理想。“诗”追述了桃花源的形成,歌咏了一个人人安居乐业的理想社会;序即《桃花源记》。《桃花源记》描绘了一个没有压迫、没有剥削,人人安居乐业,彼此和睦相处的理想社会。这在一定程度上反映了农民的愿望,同时对于当时的社会也是一种否定。因为《桃花源记》语言 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )清新自然,状物亲切逼真,想象奇特新颖,被人们当作一篇独立的文章 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )来读,并成为传诵千古的名篇佳作。

课题:(新授课)桃花源记 主备人:李伟华 李芳 时间:4.24 审阅:

第一课时

【学前反馈】

【学习目标】

1.积累重要的文言词语,掌握它们的读音、词义。

2.诵读、背诵课文。

3.学生借助工具书,能自己释义、翻译,培养学生阅读浅易文言文的能力。

【新知探究】(独学)

一、给加点的字注音。

豁然开朗( ) 屋舍俨然( ) 语( )云 俨( )然

阡陌( )( ) 黄发垂髫( ) 怡然自乐( ) 便要还家( )

诣太守( ) 刘子骥( ) 间隔( ) 为( )外人道

便舍船( ) 屋舍( ) 邑( )人 遂( )与外人

二、解释划线的词语。

缘溪行: 落英缤纷: 遂与外人间隔 :

豁然开朗 : 渔人甚异之: 欲穷其林:

夹岸数百步: 仿佛若有光: 有良田美池桑竹之属:

悉如外人 黄发垂髫: 具答之同 :

咸来问讯 : 皆叹惋 : 余人各复延至其家 :

此中人语云 : 便扶向路: 鸡犬相闻 :

咸来问讯 : 诣太守: 屋舍俨然 :

寻向所志: 欣然规往: 未果:

便要还家: 不复出焉: 阡陌交通 :

三、古今异义词

词语 古义 课文例句 今义

鲜美 芳草鲜美

交通 阡陌交通

妻子 率妻子邑人来此绝境

绝境 率妻子邑人来此绝境

无论 无论魏晋

不足 不足为外人道也

4.一词多义

词语 词义 课文例句

舍 便舍船

屋舍俨然

寻 寻向所志

寻病终

志 处处志之

寻向所志

为 武陵人捕鱼为业

不足不外人道也

此人一一为具言所闻

【基础演练】

1、小组内开展诵读活动。

2、小组内结合注释和工具书翻译课文。

3、指导背诵:

记忆链条:缘溪行——逢桃花林——林尽水源——山有小口——舍船从口入——豁然开朗——见渔人——自云先世——问今是何世——停数日,辞去——既出——及郡下——寻向所志——不复得路——南阳刘子骥——无问津者

【综合提升】

一、根据提示写出相应的句子

1.描写桃花林景色优美的句子:

2.描写桃花源美景的句子:

3.描写桃花源的人们辛苦劳作的句子:

4.描写桃花源中的人们幸福生活的句子:

5.描写村里人热情风尚的句子:

7.《桃花源记》中与陆游诗句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境相似的一个成语是:

二、找出课文中相关成语:

、 、 、 、 、

【知识梳理】

1、整理导学案。2、当堂检测:翻译下列句子:

(1)芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之;

(2)有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。

(3)黄发垂髫,并怡然自乐。

第二课时

【学前反馈】

【学习目标】

1、把握文章的主要内容,理解主题。

2、了解“世外桃源”所寄寓的作者的社会理想。

【新知探究】

1、理清课文结构,归纳各部分大意。

课文以什么为线索?据此可分为几个部分?文章 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )以渔人的行踪为线索,按照发现桃花源——访问桃花源——离开桃花源的顺序可分为三个部分。

2、进入桃花源

所见: 、 、 、 、 (环境良好)

( 生活安定)

所闻: 、 (与世隔绝之久)

所历: 、 (民风淳朴)

【基础演练】

1、课文是怎样交代发现桃花源的原因、时间、人物的?

原因:

时间: 人物:

2、渔人“从口入”,看到了桃源怎样的美景?

既有自然景象,又有生活美景。

自然景象:

生活情景:

3、渔人来到桃花源,村子里的人如何对待渔人的?

4、桃花源中的人为什么“不复出”?

5、桃花源人与渔人交谈后,为什么“皆叹惋”?

6、本文以渔人行踪为线索,最后一段写刘子骥是否多余?

【综合提升】

1、渔人离开桃花源,“便扶向路”,又“处处志之”,而后来“寻向所志”,却“不复得路”,作者这样写的目的是什么?

2、主题探究

(1)本文描写的桃花源是怎样的社会状况?

(2)作者生活在东晋末年,当时社会政治黑暗,战争频繁,民不聊生联系当时的社会背景,说说课文表达了作者怎样的社会理想?桃花源这一人间乐园能找到吗?为什么?

【知识梳理】

1、整理导学案。

2、当堂检测:

揣摩语言 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )

(1)“忽逢桃花林”中的“忽”表现渔人怎样的心情?

(2)“忘路之远近”中“忘”表现了渔人什么情态?

解释:世外桃源:

【知识链接】

陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,东晋大诗人、辞赋家、散文 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )家。他是我国文学史上第一位田园诗人,开创了文学上的“田园诗派”,唐代的王维和孟浩然是田园诗的继承者。曾著《五柳先生传》以自况,世称靖节先生。浔阳柴桑(今九江西南)人。陶渊明出身于没落的官僚家庭,是大司马陶侃的曾孙,其祖父、外祖父都做过官。他受家庭教养和儒家思想的影响,年少时就有“大济于苍生”的壮志。但他生活在东晋和宋的易代之际,社会动荡不安,战乱频繁,生灵涂炭,他有志难酬。二十九岁开始,先后做过几任小官,在几次仕途中,深感官场污浊、仕途凶险,终于在41岁辞官回乡,过着“躬耕自资”、寄情山水的隐居生活,并作《归去来兮辞》以明其志。他所做的诗文多描写农村生活情趣,表现优美的田园风光,抒发热爱田园生活,愿与农民来往而不愿为五斗米折腰,不愿与统治者同流合污的高尚情操。但又包含了消极遁世的因素。

本文写作年代大约是宋永初二年(421年),其时陶渊明约57岁。他拒绝了东晋政府的征招,又拒绝同刘裕宋政权的合作,隐退农村达十多年,对广大农民的苦难深有感受,作《桃花源诗并序》寄托自己的社会理想。“诗”追述了桃花源的形成,歌咏了一个人人安居乐业的理想社会;序即《桃花源记》。《桃花源记》描绘了一个没有压迫、没有剥削,人人安居乐业,彼此和睦相处的理想社会。这在一定程度上反映了农民的愿望,同时对于当时的社会也是一种否定。因为《桃花源记》语言 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )清新自然,状物亲切逼真,想象奇特新颖,被人们当作一篇独立的文章 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )来读,并成为传诵千古的名篇佳作。

同课章节目录