统编版必修上册第七单元14.2《荷塘月色》教案

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册第七单元14.2《荷塘月色》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 48.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-08 09:50:10 | ||

图片预览

文档简介

《荷塘月色》教案

教学目标:

1.品味语言,学习赏析散文的艺术手法。

2.通过把握本文的情感脉络,学习鉴赏抒情散文。

教学重难点:

1.让学生走进作品的情感世界,体会作者颇不宁静的感情。

2.学习作者运用语言的技巧。

教学方法:

通过听朗读、学生默读,让学生读文入境。通过反复学生诵读、感知,品味作品语言。通过提问思考讨论,体会作者的感情。

教学设计:两课时。

教学过程:课时安排:两课时。

第一课时主要介绍背景知识,结合美读,初步感知课文,划分课文结构,理出感情脉络,指出重点段落。

第二课时主要完成课文4、5、6段的阅读鉴赏。通过揣摩语言,弄清文章的写景特点,讨论第三部分的作用,概括主题。

第一课时

教学设想:初读课文,理清文章结构,揣摩直接表现作者思想感情的语句,体会景物描写中融注的深情,分析作者感情的发展变化。

(一)新课导入

1、场景导入

同学们,今天我们要学习朱自清先生的一篇散文《荷塘月色》,在学习这篇文章之前,请同学们根据课文的标题,想一想,这篇文章要给我们讲什么?

板书:⑴为什么写荷塘、月色

⑵如何写荷塘、月色

⑶抒发了怎样的情怀

在学习课文之前,请大家先跟老师一起在脑海里构建这样一幅情景:“在夏季的一个夜晚,月亮升高了,是一轮圆月,我们的主人公心情郁闷,想散散心,于是想到荷塘去走一走。月光下的荷塘是那样的美,荷塘上的月色也令人陶醉,那景色就像一幅静谧、安详、优美的图画。”

作者将这幅画给我们描摹了下来,成为一篇脍炙人口的名篇佳作,我们读他的文章就像看到了那幅画一样。

2、作者、写作背景介绍

作者朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年,为了勉励自己有困境中不丧志,不灰心,保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞·卜居》,“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。

上大学时,朱自清开始创作新诗,1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。

1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东同志曾在《别了,司徒雷登》一文中说:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。……”“表现了我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

(二)初读课文

初读课文,正音正字,理清文章结构,揣摩关键语句,领悟作者的思想感情。

1、注意下列字的读音

蓊蓊郁郁 袅娜 踱步 霎时 弥望 斑驳 渺茫 点缀

2、解释下列词语

幽僻:幽深、僻静。

蓊蓊郁郁:草木茂盛的样子。

踱:慢步行走。

弥望:满眼。弥,满。

袅娜:柔美的样子。

脉脉:这里形容水没有声音,好像深含感情。

风致:美的姿态。

斑驳:原指一种颜色中杂有别的颜色,这里有深浅不一的意思。

一例:一律。

丰姿:风度仪态,一般指美好的姿态。也写作“风姿”。

3、文章可以分为几个部分,每一部分讲述了什么内容

第一部分:(1—3):月夜漫步荷塘的缘由及来到荷塘的感受。(点明题旨)情

第二部分:(4—6):荷塘月色的恬静迷人。(主体) 景

第三部分:(7—8):荷塘月色的美景引动乡思。(偏重抒情 ) 情

4、找出最能体现作者感情基调的语句,体会这句话的含义和在文中的作用。

解析:“这几天心里颇不宁静。”这是社会现实的剧烈动荡在作者心中激起的波澜,此句是全文的“文眼”,放在篇首,如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

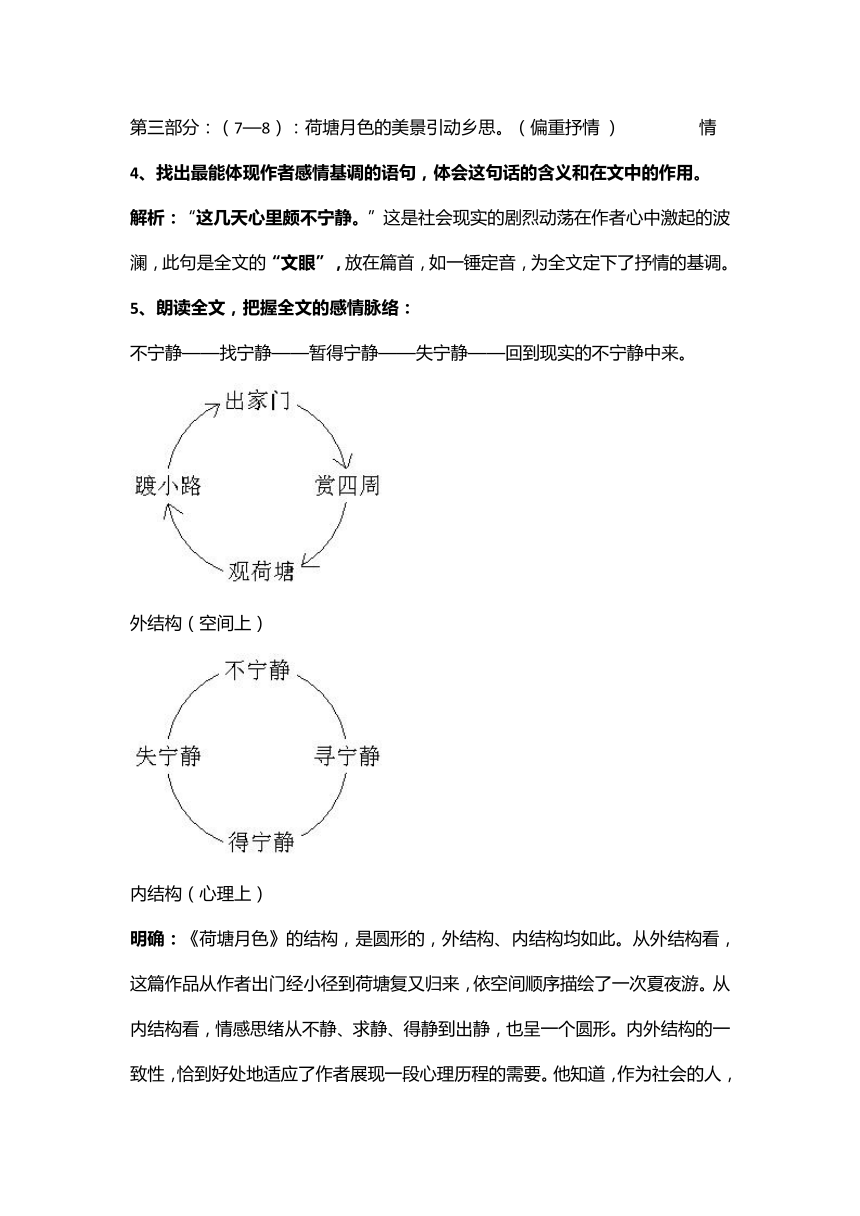

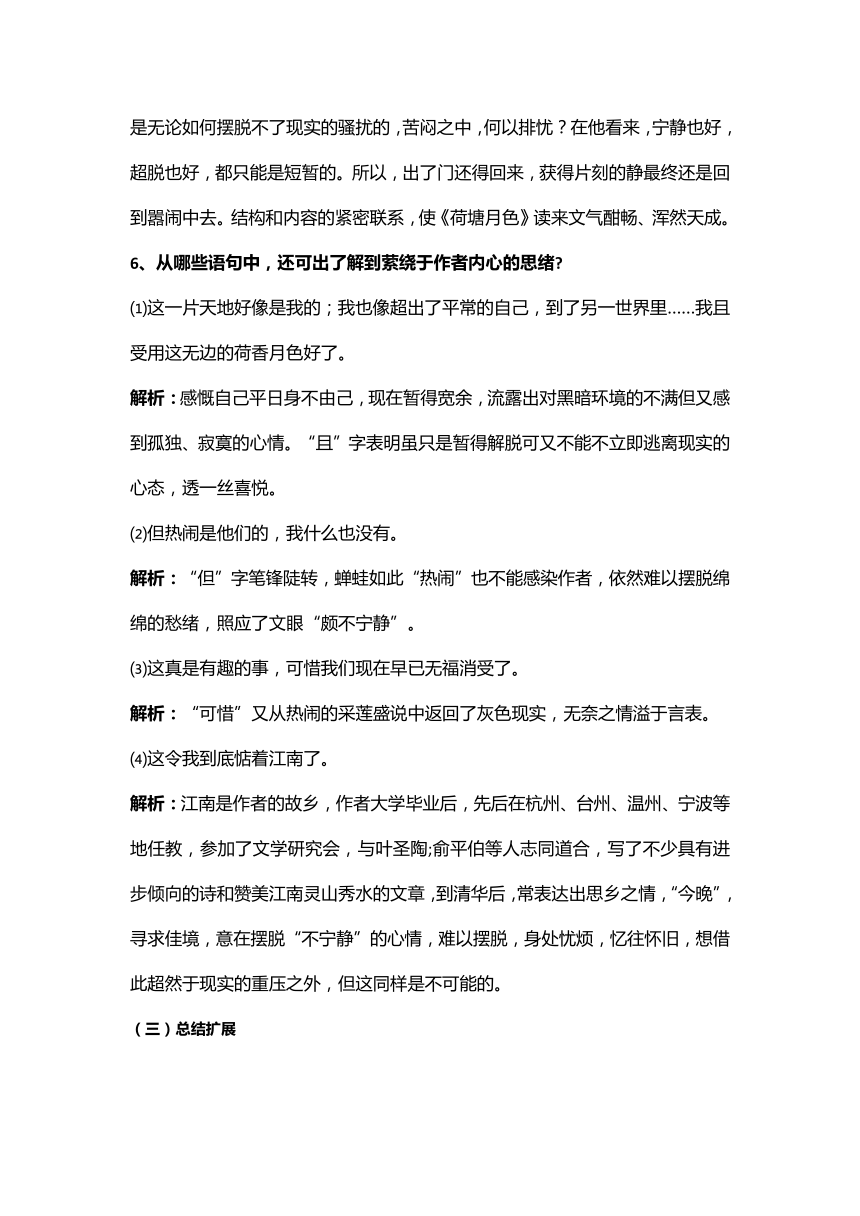

5、朗读全文,把握全文的感情脉络:

不宁静——找宁静——暂得宁静——失宁静——回到现实的不宁静中来。

外结构(空间上)

内结构(心理上)

明确:《荷塘月色》的结构,是圆形的,外结构、内结构均如此。从外结构看,这篇作品从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。从内结构看,情感思绪从不静、求静、得静到出静,也呈一个圆形。内外结构的一致性,恰到好处地适应了作者展现一段心理历程的需要。他知道,作为社会的人,是无论如何摆脱不了现实的骚扰的,苦闷之中,何以排忧?在他看来,宁静也好,超脱也好,都只能是短暂的。所以,出了门还得回来,获得片刻的静最终还是回到嚣闹中去。结构和内容的紧密联系,使《荷塘月色》读来文气酣畅、浑然天成。

6、从哪些语句中,还可出了解到萦绕于作者内心的思绪

⑴这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里……我且受用这无边的荷香月色好了。

解析:感慨自己平日身不由己,现在暂得宽余,流露出对黑暗环境的不满但又感到孤独、寂寞的心情。“且”字表明虽只是暂得解脱可又不能不立即逃离现实的心态,透一丝喜悦。

⑵但热闹是他们的,我什么也没有。

解析:“但”字笔锋陡转,蝉蛙如此“热闹”也不能感染作者,依然难以摆脱绵绵的愁绪,照应了文眼“颇不宁静”。

⑶这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

解析:“可惜”又从热闹的采莲盛说中返回了灰色现实,无奈之情溢于言表。

⑷这令我到底惦着江南了。

解析:江南是作者的故乡,作者大学毕业后,先后在杭州、台州、温州、宁波等地任教,参加了文学研究会,与叶圣陶;俞平伯等人志同道合,写了不少具有进步倾向的诗和赞美江南灵山秀水的文章,到清华后,常表达出思乡之情,“今晚”,寻求佳境,意在摆脱“不宁静”的心情,难以摆脱,身处忧烦,忆往怀旧,想借此超然于现实的重压之外,但这同样是不可能的。

(三)总结扩展

本节课引导学生从课文标题入手,抓住文中的关键语句具体分析,并对文章进行整体的划分,让学生了解各部分的具体内容。找出显示作者行踪和情感变化的词句,理清作者行文的思路,把握作者的感情流向,从而使学生初步掌握了整体感知,理清思路的基本方法。

(四)布置作业

1、有感情的朗读课文,并背诵第4 ~ 6段;

2、预习文章第4 ~ 6段具体描写了哪些景物,这些景物都具有什么特征

第二课时

教学设想:再读课文,赏析文章重点语段,揣摩文章优美动人的语言,体味作者驾驭语言的功力,共同探讨疑难问题,背诵第四、五、六段。

(一)再读课文

一、赏析第四段:教师范读第4节,引导学生思考:

①作者给我们描绘了如画的美景,你能给这幅画起个名字吗?

(月下荷塘)

②画面中描绘了哪些景物?写出景物的什么特点?

(叶、花、香、波)

③如果让你拍摄月下荷塘的画面,你怎样安排镜头?

(远→近,上→下,静→动)

④这幅画给你什么感受呢?学生自由发言,畅谈自己的感受,要结合具体句子谈。(层次感、立体感)

⑤这一段作者有没有提到月?有没有描写月色?

在这一段里,作者没有提及月光,但不管是静止画面还是动态景象,处处都存在着淡淡的月光,这月色就融化在作者通过观察之后的具体描写之中。那叶子、花朵的情态,以及为微风带起的凝碧的波痕,都是在轻淡月色映射下形成的。这正是“不着一字,尽得风流”的高妙写法。

学生集体朗读第四段。

二、赏析第五段:学生朗读第5节,思考:

①这一幅画跟上一幅画比较有什么区别?你能给它起个名字吗?

(荷塘月色)

②有人说:朱自清先生是用语言代替丹青的能手。体会一下:作者是如何用语言给我们描绘出月色之美的?

学生自由朗读,教师引导学生细心品味,驱遣想象,把“文字看出一幅画来,不在文字概念上做游戏(叶圣陶语)”,细细咀嚼,把好滋味辨出来。然后让学生说出感受最深的有关语句,并作出分析、欣赏。

引导学生归纳:

由上到下;由正面到侧面;黑影浓、倩影淡,整个画面疏密相间,浓淡相宜。

③本段作者所描绘的画面给人以什么感受?

景物素淡、静谧、朦胧、和谐,整个画面,月朦胧,雾朦胧,有一种朦胧之美。可以看出作者已由“颇不宁静”转变为“暂得宁静”。

三、齐读第6段,

①这一段景物描写的是的景色,其着笔点是什么?着眼点是什么?

荷塘四周着笔点是树,着眼点是月,以树写月。

②和前面的画面比,这幅画的色彩是暗一点还是明一点?可以从那些词语看出来?

黯淡的,可以从“重重阴阴、隐隐约约”看出。

③这一段描写景物的次序是怎样安排的?

由外到内到外;由远到近到远。

四、学生齐读第7—10段,学生思考:

1、夜游荷塘让作者产生了怎样的联想?

联想:“忽然想起采莲的事情来了” “这令我到底惦着江南了”

“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作者当时苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。

2、作者在文章引用了梁元帝的《采莲赋》,《采莲赋》描绘了一幅怎样的图画?

漂亮的少年、美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

总结:一群少男少女(“妖童媛女”),采莲的情景是祥和舒心、热闹有趣的。(文中:热闹、风流)

3、《西洲曲》的理解:

《西洲曲》写一个女子在别离后从春到秋对所爱男子的怀念。这里引用的是其中四句。诗意是说,这个女子秋天在南塘采莲,莲花已高过人头,且结了莲子,她低下头来抚弄着莲子,莲花清得如水一样,真象她爱怜的男子的心。莲和怜谐音,莲子,意味着爱恋对方。清如水,比喻她所爱的人的心地、行为都是光明纯洁的。(相亲相爱)

4、作者勾勒了一幅江南采莲图,江南采莲图有何特点?

无忧无虑 自由幸福 快乐美好 相亲相爱

明确:一幅“江南采莲图”是作者笔下理想世界的意象化。在理想世界里,人类的心灵首先应是无忧无虑的,于是我们在这个世界里首先看到了一群少男少女(“妖童媛女”)。人生中烦恼最少、最无忧无虑的当属少年时代,所谓“少年不识愁滋味”。在理想世界里,人类的心灵还应该是快乐幸福的。“妖童媛女,荡舟心许”,情窦初开,幸福莫名。在理想世界里,心灵与心灵更应是相通相惜、相亲相爱的。“采莲”、“低头弄莲子,莲子青如水”。“莲”者,怜也。怜即是爱。“江南采莲图”,就是作者所追寻的无忧无虑、自由幸福、相亲相爱的理想世界的化身。但这一世界又显得可望而不可即,可想象、可远观而无可置身,似乎每个现实世界的人“无福消受”的,只能在想象中过把瘾。

(二)揣摩语言

一、鉴赏动词:作者精心选用动词,增强了文章的表现力,说说下面两句中加点动词的表达效果。

1、月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

2、弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

3、妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。

4、薄薄的青雾浮起在荷塘里。

5、叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

解析:1、以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象。

2、本来是倩影映在荷叶上,却说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”。“画”这个动词是经过锤炼的,与“倩影”搭配得很好,表现出一种趣味,也显露出作者的喜爱之情。

3、写妻子哄孩子睡觉的情状用“拍”、“哼”,真切地再现了生活,很传神;写“我”的动作用“披”、“带”,熟练轻巧、细心周到。

4、而“浮”写深夜水气由下而上轻轻地升腾,缓缓地扩散、弥漫,以动景写静景。

5、“洗”承“泻”,“笼”承“浮”,以叶、花的安谧、恬静衬托月色的朦胧柔和。

二、鉴赏修辞

运用修辞手段摹形传神,淋漓入微,可以唤起读者丰富的联想和想象,请同学们体会下列句子中运用修辞的妙处。

1、比喻句

⑴叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

⑵正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

⑶这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

⑷月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

⑸叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

⑹月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般

⑺树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾……

⑻树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。

解析:

⑴句写荷叶之美,亭亭玉立,使人联想到她一旦翩然起舞婆婆婀娜的丰姿。

⑵写出了淡月照耀下荷花的特点:晶莹可掬的光华;绿叶衬托下花朵忽明忽暗地闪光;纤尘不染的丽质。

⑶微风吹过荷波传送之快。

⑷月色淡而净,有动感,一泻无余。

⑸写出叶与花在月下的特点:奶白色而又娇艳欲滴的实感和轻柔飘渺的姿容。

⑹写月影,灌木的黑影可怖。

⑺淡月下树色阴暗迷蒙,渲染了荷塘幽静的气氛。

⑻以灯光衬月色的朦胧迷人。

明确:比喻句加强了描写对象的具体性、形象性,使我们在遐思中获得了无尽的美感享受。

2.拟人句

⑴层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的

⑵叶子本是肩并肩密密地挨着

⑶叶子底下是脉脉的流水

解析:

⑴写荷花饱绽盛开与含苞欲放两种姿态,“袅娜”形容女子姿态优美;“羞涩”指难为情,态度不自然,用这两个词巧妙地形容了荷花的妍媚多姿。

⑵写荷叶田田的妩媚姿态。

⑶流水无声却似有深情。

明确:拟人句更添景物灵秀动人的气质。

3、认识“通感”

所谓通感,即指“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”,亦即把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等等)通过比喻或形容沟通起来的修辞方式。因此,通感又被人们称为“移觉”。这种修辞在高中课文中多有运用。

例句:⑴微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

解析:是由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、轻淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

⑵塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

解析:是由视觉向听觉转移。月光与树影是宁静的,用“名曲”来形容,将读者带入一种幻境,光与影的白黑块,仿佛变成了活泼的、跳跃的音符。这是化静为动的写法,将景物写活了,也激发了读者的联想和想象。其次,身处此境,提到梵婀玲,会很容易联想到《小夜曲》之类的名曲,光与影的和谐分布与名曲的优美、悠扬,其间有某种相通之处,两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增,给原有的意境带来了温馨、幽雅的氛围。

(三)总结扩展

本文描写的荷塘是清华园中一个普普通通的荷塘,然而在作者笔下,却是如此的秀美静谧、令人神往。这是由于作者对景物作了深入细致的观察,对生活有深挚真切的感受,运用语言的功力很深,这些都是很值得我们学习的。

(四)课后作业

1、进一步了解全文的结构及作者的感情基调

2、学习掌握作者对景、物的语言描写,摹写一篇抒情散文

教学目标:

1.品味语言,学习赏析散文的艺术手法。

2.通过把握本文的情感脉络,学习鉴赏抒情散文。

教学重难点:

1.让学生走进作品的情感世界,体会作者颇不宁静的感情。

2.学习作者运用语言的技巧。

教学方法:

通过听朗读、学生默读,让学生读文入境。通过反复学生诵读、感知,品味作品语言。通过提问思考讨论,体会作者的感情。

教学设计:两课时。

教学过程:课时安排:两课时。

第一课时主要介绍背景知识,结合美读,初步感知课文,划分课文结构,理出感情脉络,指出重点段落。

第二课时主要完成课文4、5、6段的阅读鉴赏。通过揣摩语言,弄清文章的写景特点,讨论第三部分的作用,概括主题。

第一课时

教学设想:初读课文,理清文章结构,揣摩直接表现作者思想感情的语句,体会景物描写中融注的深情,分析作者感情的发展变化。

(一)新课导入

1、场景导入

同学们,今天我们要学习朱自清先生的一篇散文《荷塘月色》,在学习这篇文章之前,请同学们根据课文的标题,想一想,这篇文章要给我们讲什么?

板书:⑴为什么写荷塘、月色

⑵如何写荷塘、月色

⑶抒发了怎样的情怀

在学习课文之前,请大家先跟老师一起在脑海里构建这样一幅情景:“在夏季的一个夜晚,月亮升高了,是一轮圆月,我们的主人公心情郁闷,想散散心,于是想到荷塘去走一走。月光下的荷塘是那样的美,荷塘上的月色也令人陶醉,那景色就像一幅静谧、安详、优美的图画。”

作者将这幅画给我们描摹了下来,成为一篇脍炙人口的名篇佳作,我们读他的文章就像看到了那幅画一样。

2、作者、写作背景介绍

作者朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年,为了勉励自己有困境中不丧志,不灰心,保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞·卜居》,“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。

上大学时,朱自清开始创作新诗,1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。

1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东同志曾在《别了,司徒雷登》一文中说:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。……”“表现了我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

(二)初读课文

初读课文,正音正字,理清文章结构,揣摩关键语句,领悟作者的思想感情。

1、注意下列字的读音

蓊蓊郁郁 袅娜 踱步 霎时 弥望 斑驳 渺茫 点缀

2、解释下列词语

幽僻:幽深、僻静。

蓊蓊郁郁:草木茂盛的样子。

踱:慢步行走。

弥望:满眼。弥,满。

袅娜:柔美的样子。

脉脉:这里形容水没有声音,好像深含感情。

风致:美的姿态。

斑驳:原指一种颜色中杂有别的颜色,这里有深浅不一的意思。

一例:一律。

丰姿:风度仪态,一般指美好的姿态。也写作“风姿”。

3、文章可以分为几个部分,每一部分讲述了什么内容

第一部分:(1—3):月夜漫步荷塘的缘由及来到荷塘的感受。(点明题旨)情

第二部分:(4—6):荷塘月色的恬静迷人。(主体) 景

第三部分:(7—8):荷塘月色的美景引动乡思。(偏重抒情 ) 情

4、找出最能体现作者感情基调的语句,体会这句话的含义和在文中的作用。

解析:“这几天心里颇不宁静。”这是社会现实的剧烈动荡在作者心中激起的波澜,此句是全文的“文眼”,放在篇首,如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

5、朗读全文,把握全文的感情脉络:

不宁静——找宁静——暂得宁静——失宁静——回到现实的不宁静中来。

外结构(空间上)

内结构(心理上)

明确:《荷塘月色》的结构,是圆形的,外结构、内结构均如此。从外结构看,这篇作品从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。从内结构看,情感思绪从不静、求静、得静到出静,也呈一个圆形。内外结构的一致性,恰到好处地适应了作者展现一段心理历程的需要。他知道,作为社会的人,是无论如何摆脱不了现实的骚扰的,苦闷之中,何以排忧?在他看来,宁静也好,超脱也好,都只能是短暂的。所以,出了门还得回来,获得片刻的静最终还是回到嚣闹中去。结构和内容的紧密联系,使《荷塘月色》读来文气酣畅、浑然天成。

6、从哪些语句中,还可出了解到萦绕于作者内心的思绪

⑴这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里……我且受用这无边的荷香月色好了。

解析:感慨自己平日身不由己,现在暂得宽余,流露出对黑暗环境的不满但又感到孤独、寂寞的心情。“且”字表明虽只是暂得解脱可又不能不立即逃离现实的心态,透一丝喜悦。

⑵但热闹是他们的,我什么也没有。

解析:“但”字笔锋陡转,蝉蛙如此“热闹”也不能感染作者,依然难以摆脱绵绵的愁绪,照应了文眼“颇不宁静”。

⑶这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

解析:“可惜”又从热闹的采莲盛说中返回了灰色现实,无奈之情溢于言表。

⑷这令我到底惦着江南了。

解析:江南是作者的故乡,作者大学毕业后,先后在杭州、台州、温州、宁波等地任教,参加了文学研究会,与叶圣陶;俞平伯等人志同道合,写了不少具有进步倾向的诗和赞美江南灵山秀水的文章,到清华后,常表达出思乡之情,“今晚”,寻求佳境,意在摆脱“不宁静”的心情,难以摆脱,身处忧烦,忆往怀旧,想借此超然于现实的重压之外,但这同样是不可能的。

(三)总结扩展

本节课引导学生从课文标题入手,抓住文中的关键语句具体分析,并对文章进行整体的划分,让学生了解各部分的具体内容。找出显示作者行踪和情感变化的词句,理清作者行文的思路,把握作者的感情流向,从而使学生初步掌握了整体感知,理清思路的基本方法。

(四)布置作业

1、有感情的朗读课文,并背诵第4 ~ 6段;

2、预习文章第4 ~ 6段具体描写了哪些景物,这些景物都具有什么特征

第二课时

教学设想:再读课文,赏析文章重点语段,揣摩文章优美动人的语言,体味作者驾驭语言的功力,共同探讨疑难问题,背诵第四、五、六段。

(一)再读课文

一、赏析第四段:教师范读第4节,引导学生思考:

①作者给我们描绘了如画的美景,你能给这幅画起个名字吗?

(月下荷塘)

②画面中描绘了哪些景物?写出景物的什么特点?

(叶、花、香、波)

③如果让你拍摄月下荷塘的画面,你怎样安排镜头?

(远→近,上→下,静→动)

④这幅画给你什么感受呢?学生自由发言,畅谈自己的感受,要结合具体句子谈。(层次感、立体感)

⑤这一段作者有没有提到月?有没有描写月色?

在这一段里,作者没有提及月光,但不管是静止画面还是动态景象,处处都存在着淡淡的月光,这月色就融化在作者通过观察之后的具体描写之中。那叶子、花朵的情态,以及为微风带起的凝碧的波痕,都是在轻淡月色映射下形成的。这正是“不着一字,尽得风流”的高妙写法。

学生集体朗读第四段。

二、赏析第五段:学生朗读第5节,思考:

①这一幅画跟上一幅画比较有什么区别?你能给它起个名字吗?

(荷塘月色)

②有人说:朱自清先生是用语言代替丹青的能手。体会一下:作者是如何用语言给我们描绘出月色之美的?

学生自由朗读,教师引导学生细心品味,驱遣想象,把“文字看出一幅画来,不在文字概念上做游戏(叶圣陶语)”,细细咀嚼,把好滋味辨出来。然后让学生说出感受最深的有关语句,并作出分析、欣赏。

引导学生归纳:

由上到下;由正面到侧面;黑影浓、倩影淡,整个画面疏密相间,浓淡相宜。

③本段作者所描绘的画面给人以什么感受?

景物素淡、静谧、朦胧、和谐,整个画面,月朦胧,雾朦胧,有一种朦胧之美。可以看出作者已由“颇不宁静”转变为“暂得宁静”。

三、齐读第6段,

①这一段景物描写的是的景色,其着笔点是什么?着眼点是什么?

荷塘四周着笔点是树,着眼点是月,以树写月。

②和前面的画面比,这幅画的色彩是暗一点还是明一点?可以从那些词语看出来?

黯淡的,可以从“重重阴阴、隐隐约约”看出。

③这一段描写景物的次序是怎样安排的?

由外到内到外;由远到近到远。

四、学生齐读第7—10段,学生思考:

1、夜游荷塘让作者产生了怎样的联想?

联想:“忽然想起采莲的事情来了” “这令我到底惦着江南了”

“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作者当时苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。

2、作者在文章引用了梁元帝的《采莲赋》,《采莲赋》描绘了一幅怎样的图画?

漂亮的少年、美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

总结:一群少男少女(“妖童媛女”),采莲的情景是祥和舒心、热闹有趣的。(文中:热闹、风流)

3、《西洲曲》的理解:

《西洲曲》写一个女子在别离后从春到秋对所爱男子的怀念。这里引用的是其中四句。诗意是说,这个女子秋天在南塘采莲,莲花已高过人头,且结了莲子,她低下头来抚弄着莲子,莲花清得如水一样,真象她爱怜的男子的心。莲和怜谐音,莲子,意味着爱恋对方。清如水,比喻她所爱的人的心地、行为都是光明纯洁的。(相亲相爱)

4、作者勾勒了一幅江南采莲图,江南采莲图有何特点?

无忧无虑 自由幸福 快乐美好 相亲相爱

明确:一幅“江南采莲图”是作者笔下理想世界的意象化。在理想世界里,人类的心灵首先应是无忧无虑的,于是我们在这个世界里首先看到了一群少男少女(“妖童媛女”)。人生中烦恼最少、最无忧无虑的当属少年时代,所谓“少年不识愁滋味”。在理想世界里,人类的心灵还应该是快乐幸福的。“妖童媛女,荡舟心许”,情窦初开,幸福莫名。在理想世界里,心灵与心灵更应是相通相惜、相亲相爱的。“采莲”、“低头弄莲子,莲子青如水”。“莲”者,怜也。怜即是爱。“江南采莲图”,就是作者所追寻的无忧无虑、自由幸福、相亲相爱的理想世界的化身。但这一世界又显得可望而不可即,可想象、可远观而无可置身,似乎每个现实世界的人“无福消受”的,只能在想象中过把瘾。

(二)揣摩语言

一、鉴赏动词:作者精心选用动词,增强了文章的表现力,说说下面两句中加点动词的表达效果。

1、月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

2、弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

3、妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。

4、薄薄的青雾浮起在荷塘里。

5、叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

解析:1、以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象。

2、本来是倩影映在荷叶上,却说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”。“画”这个动词是经过锤炼的,与“倩影”搭配得很好,表现出一种趣味,也显露出作者的喜爱之情。

3、写妻子哄孩子睡觉的情状用“拍”、“哼”,真切地再现了生活,很传神;写“我”的动作用“披”、“带”,熟练轻巧、细心周到。

4、而“浮”写深夜水气由下而上轻轻地升腾,缓缓地扩散、弥漫,以动景写静景。

5、“洗”承“泻”,“笼”承“浮”,以叶、花的安谧、恬静衬托月色的朦胧柔和。

二、鉴赏修辞

运用修辞手段摹形传神,淋漓入微,可以唤起读者丰富的联想和想象,请同学们体会下列句子中运用修辞的妙处。

1、比喻句

⑴叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

⑵正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

⑶这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

⑷月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

⑸叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

⑹月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般

⑺树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾……

⑻树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。

解析:

⑴句写荷叶之美,亭亭玉立,使人联想到她一旦翩然起舞婆婆婀娜的丰姿。

⑵写出了淡月照耀下荷花的特点:晶莹可掬的光华;绿叶衬托下花朵忽明忽暗地闪光;纤尘不染的丽质。

⑶微风吹过荷波传送之快。

⑷月色淡而净,有动感,一泻无余。

⑸写出叶与花在月下的特点:奶白色而又娇艳欲滴的实感和轻柔飘渺的姿容。

⑹写月影,灌木的黑影可怖。

⑺淡月下树色阴暗迷蒙,渲染了荷塘幽静的气氛。

⑻以灯光衬月色的朦胧迷人。

明确:比喻句加强了描写对象的具体性、形象性,使我们在遐思中获得了无尽的美感享受。

2.拟人句

⑴层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的

⑵叶子本是肩并肩密密地挨着

⑶叶子底下是脉脉的流水

解析:

⑴写荷花饱绽盛开与含苞欲放两种姿态,“袅娜”形容女子姿态优美;“羞涩”指难为情,态度不自然,用这两个词巧妙地形容了荷花的妍媚多姿。

⑵写荷叶田田的妩媚姿态。

⑶流水无声却似有深情。

明确:拟人句更添景物灵秀动人的气质。

3、认识“通感”

所谓通感,即指“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”,亦即把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等等)通过比喻或形容沟通起来的修辞方式。因此,通感又被人们称为“移觉”。这种修辞在高中课文中多有运用。

例句:⑴微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

解析:是由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、轻淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

⑵塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

解析:是由视觉向听觉转移。月光与树影是宁静的,用“名曲”来形容,将读者带入一种幻境,光与影的白黑块,仿佛变成了活泼的、跳跃的音符。这是化静为动的写法,将景物写活了,也激发了读者的联想和想象。其次,身处此境,提到梵婀玲,会很容易联想到《小夜曲》之类的名曲,光与影的和谐分布与名曲的优美、悠扬,其间有某种相通之处,两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增,给原有的意境带来了温馨、幽雅的氛围。

(三)总结扩展

本文描写的荷塘是清华园中一个普普通通的荷塘,然而在作者笔下,却是如此的秀美静谧、令人神往。这是由于作者对景物作了深入细致的观察,对生活有深挚真切的感受,运用语言的功力很深,这些都是很值得我们学习的。

(四)课后作业

1、进一步了解全文的结构及作者的感情基调

2、学习掌握作者对景、物的语言描写,摹写一篇抒情散文

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读