2.1耕地资源与国家粮食安全课件(19张)

文档属性

| 名称 | 2.1耕地资源与国家粮食安全课件(19张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-08 20:54:48 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

2.1耕地资源与国家粮食安全

运用图表解释中国耕地资源的分布,

说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

课程标准

1.阅读图表,说出我国耕地资源开发利用现状,认识耕地保护与粮食安全的关系,理解耕地资源和粮食安全问题对国家安全的重要性,增强国家安全意识。(人地协调观)

2.通过分析教材的一系列图表,说明我国耕地资源的分布及开发利用现状,掌握阅读、分析地理图表和地理数据的技能。(区域认知、综合思维)

3.能够通过多种途径和手段收集有关我国耕地资源的地理信息,学会合作进行实地考察和地理调查,培养科学探究的意识和能力。(地理实践力)

学习目标

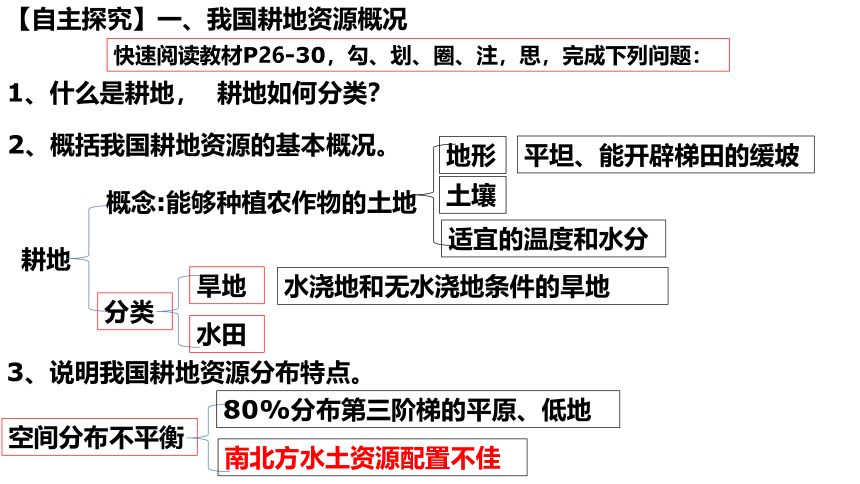

【自主探究】一、我国耕地资源概况

快速阅读教材P26-30,勾、划、圈、注,思,完成下列问题:

1、什么是耕地, 耕地如何分类?

2、概括我国耕地资源的基本概况。

耕地

概念:能够种植农作物的土地

地形

平坦、能开辟梯田的缓坡

土壤

适宜的温度和水分

分类

旱地

水田

水浇地和无水浇地条件的旱地

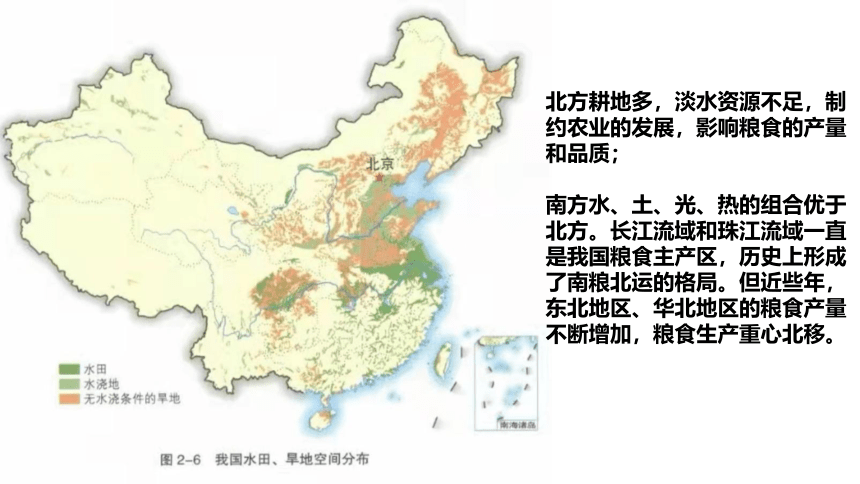

3、说明我国耕地资源分布特点。

空间分布不平衡

80%分布第三阶梯的平原、低地

南北方水土资源配置不佳

北方耕地多,淡水资源不足,制约农业的发展,影响粮食的产量和品质;

南方水、土、光、热的组合优于北方。长江流域和珠江流域一直是我国粮食主产区,历史上形成了南粮北运的格局。但近些年,东北地区、华北地区的粮食产量不断增加,粮食生产重心北移。

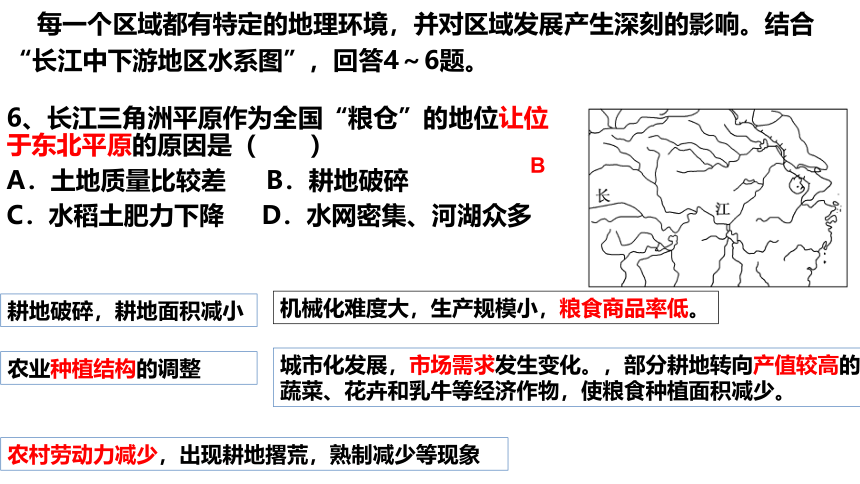

每一个区域都有特定的地理环境,并对区域发展产生深刻的影响。结合“长江中下游地区水系图”,回答4~6题。

B

6、长江三角洲平原作为全国“粮仓”的地位让位于东北平原的原因是( )

A.土地质量比较差 B.耕地破碎

C.水稻土肥力下降 D.水网密集、河湖众多

耕地破碎,耕地面积减小

机械化难度大,生产规模小,粮食商品率低。

农业种植结构的调整

城市化发展,市场需求发生变化。,部分耕地转向产值较高的蔬菜、花卉和乳牛等经济作物,使粮食种植面积减少。

农村劳动力减少,出现耕地撂荒,熟制减少等现象

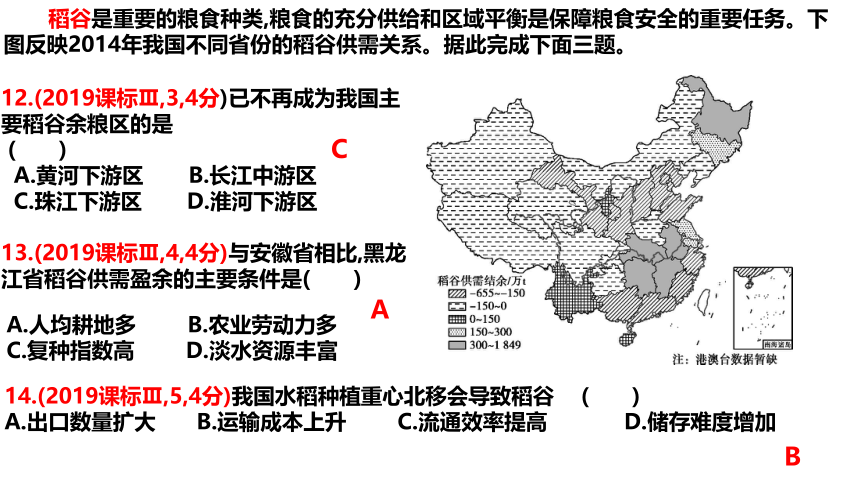

稻谷是重要的粮食种类,粮食的充分供给和区域平衡是保障粮食安全的重要任务。下图反映2014年我国不同省份的稻谷供需关系。据此完成下面三题。

12.(2019课标Ⅲ,3,4分)已不再成为我国主要稻谷余粮区的是

( )

A.黄河下游区 B.长江中游区

C.珠江下游区 D.淮河下游区

13.(2019课标Ⅲ,4,4分)与安徽省相比,黑龙江省稻谷供需盈余的主要条件是( )

14.(2019课标Ⅲ,5,4分)我国水稻种植重心北移会导致稻谷 ( )

A.出口数量扩大 B.运输成本上升 C.流通效率提高 D.储存难度增加

A.人均耕地多 B.农业劳动力多

C.复种指数高 D.淡水资源丰富

C

A

B

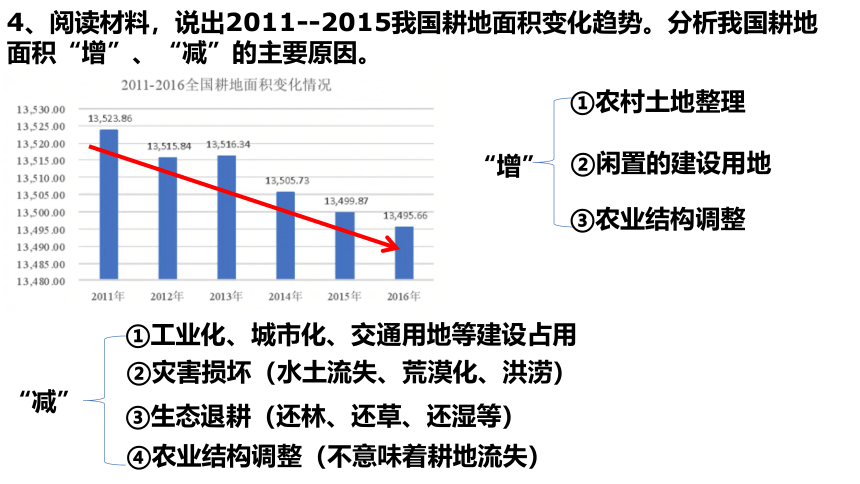

4、阅读材料,说出2011--2015我国耕地面积变化趋势。分析我国耕地面积“增”、“减”的主要原因。

“增”

“减”

①工业化、城市化、交通用地等建设占用

②灾害损坏(水土流失、荒漠化、洪涝)

③生态退耕(还林、还草、还湿等)

④农业结构调整(不意味着耕地流失)

①农村土地整理

②闲置的建设用地

③农业结构调整

5、阅读图表,回答问题。

(1)说出我国耕地资源整体质量的特点。

(2)分析形成上述特点的人为因素。

我国耕地总体质量偏低。

人为因素:①土壤污染; ②占优补差,补不抵占。

6、我国耕地后备资源数量少,质量低,开发利用难度大。

在全国耕地后备资源中,荒草地占64.3%,盐碱地占12.2%,内陆滩涂占8.7%,裸地占8.0%,其他占6.8%。

我国耕地后备资源空间分布不均衡,质量差、开发难度大。

我国耕地后备资源主要分布在西部地区及黑龙江省。

【自主探究】二、我国粮食安全状况 三、保护耕地资源、保障粮食安全

快速阅读教材P31-34,勾、划、圈、注,思,完成下列问题:

1.在耕地面积逐年减少,居民消费水平日益提高的情况下,我国要保障粮食安全会面临哪些问题?

2.我国要保障粮食安全,首先就要确保耕地数量,为此我国采取了哪些措施?

3.要提高耕地资源的质量,我国应当采取哪些措施?

4.耕地污染会产生哪些危害。要防止耕地污染,我国应当采取哪些措施?

6.我国在粮食生产中应当加强哪些方面的农业科技应用?

5.分析我国农民种粮积极性低,农村土地撂荒现象普遍的原因是什么?针对以上现象,我国应当采取哪些措施?

【探究活动1】阅读材料,回答问题。

材料一:复种指数是指一定耕地上,全年农作物总播种面积与耕地面积之比。复种指数是反映耕地利用程度的指标,用百分数表示。

垦殖指数是指一个国家或一个地区已经开垦种植的耕地面积占土地总面积的比例。

1.为了提高粮食产量,复种指数是否越高越好,垦殖指数是不是越高越好,为什么?

水热条件匹配性较差的地区复种指数太高会导致水资源短缺,特别是地下水位下降、土壤中营养物质减少、耕地质量下降等问题;

采用多施化肥的办法来满足作物的肥力需求,势必会造成土壤污染、水污染等环境问题,制约农业的可持续发展。

宜农的后备耕地资源是有限的,在不适宜发展种植业的林、牧地区过度提高垦殖指数,会破坏土地资源,导致水土流失、土地荒漠化等生态环境问题,影响区域的可持续发展。

2、结合已学知识,分析我国耕地主要分布区如何因地制宜提高耕地质量。

【材料二】国务院参事冯骥才说,过去10年全国每天消失80-100个自然村。随着中国工业化、城镇化快速发展,农村外出务工人员增多,特别是粮食主产区一半以上的青壮年劳动力外出打工,农业劳动力呈现结构性紧缺趋势,一些地区出现土地弃耕的现象。弃耕抛荒是指土地具备耕种条件,但是承包经营耕地的单位或个人故意不进行耕种,致使土地荒芜。是我国农业存在的重大问题,原因有农业收入低、农村人口进城、土地污染、基础设施薄弱、流转困难等。 农村撂荒严重影响我国粮食安全,影响农业基础的稳定。

3、阅读材料,分析我国农民种粮积极性低,农村土地撂荒现象普遍的原因是什么?针对以上现象,我国应当采取哪些措施?

其一是因为城乡经济发展水平的差异,导致农村劳动力流失,进而使劳动力成本增加;

其二,农业基础设施薄弱,生产性成本增加,粮食种植收益较低,扩大粮食再生产的动力不足。

针对以上问题,应增加对粮食生产的投入,加大对水利设施的投入;扶持粮食主产区和种粮大户。

(2020全国2卷)巢湖平原某地人多地少,原来种植双季稻,越冬作物以油菜为主,近年来随着城镇化的发展、机械化的普及和青壮年劳动力外出务工,这里多种植单季稻,收割后多不经翻耕播种收益较低的越冬作物小麦。图2为该地收割水稻后播种了小麦的农田景观,其中浅色的为稻茬。据此完成7~9题。

答案:3.B 4.C 5.D

7.在收割水稻后的农田中播种小麦,需在田地中打沟(图2)。打沟主要是为了

A.灌溉 B.排水

C.防虫害 D.通风

8.推测这里不经翻耕播种小麦的主要目的是

A.提高产量 B.减少水土流失

C.降低生产成本 D.减少蒸发

9.近年来,该地

A.种植结构复杂化

B.复种指数提高

C.田间管理精细化

D.种田大户增多

水稻需精耕细作,劳动力投入较大,但该地劳动力少了

11.针对“农地杨树化”引起的问题,可采取的措施是( )

A.加大开荒力度 B.增加木材进口

C.增加粮食进口 D.鼓励农地流转

D

[2020 山东卷] 家住北方某县的小王夫妇,效仿村里一些年轻人的做法, 在自家5亩(1亩=1/15公顷)耕地上栽植了杨树后就外出打工了。八年后,小王夫妇将已成材的杨树出售,获利24 000元。与原来种植粮食作物、蔬菜等相比,这些收入虽不丰厚,但他们还算满意。据调查,该县耕地上栽植杨树的面积约占耕地总面积的10%,这种“农地杨树化”现象引起了有关专家的高度关注。据此完成 10~11题。

10.当地“农地杨树化”的主要原因是 ( )

A.生态效益高 B.木材销路好

C.劳动投入少 D.种树有补贴

C

种植树木对管理要求低,

对劳动力需求量较小,

“农地杨树化”土地资源浪费,带来的粮食及蔬菜作物减少的问题。

【课堂训练】阅读图文材料,完成下列要求。

民以食为天,无粮不稳,有粮不慌,粮食生产关系国计民生。下图为我国粮食自给情况分布图。

(3)试简述粮食主产区为稳定粮食生产应采取的措施。

(1)分析福建、广东、浙江缺粮的原因。

(2)试指出我国东北粮食主产区在农业生产过程中可能出现的环境问题。

(1)山地多,平地少,耕地较少而人口众多(人均耕地少); 工业化、城市化占用大量耕地,使耕地进一步减少; 受市场经济因素的影响,农业产业结构的调整,粮食种植的比重下降;为保持生态环境,生态退耕,退耕还林、还草、还湿地,粮食生产用地减少。

【课堂训练】阅读图文材料,完成下列要求。

民以食为天,无粮不稳,有粮不慌,粮食生产关系国计民生。下图为我国粮食自给情况分布图。

(3)试简述粮食主产区为稳定粮食生产应采取的措施。

(1)分析福建、广东、浙江缺粮的原因。

(2)试指出我国东北粮食主产区在农业生产过程中可能出现的环境问题。

(2)土地退化;湿地破坏;

水土流失;土地盐碱化;士壤污染。

(3)加大科技投入,科学种田; 研发、培育高产良种; 加大政策扶持,提高农民种粮的积极性; 发展生态农业,减少化肥、农药的使用,提高粮食的品质; 切实保护耕地,减少对耕地的破坏和浪费。

全省光、热、水资源总体利用效率不高。

全省农业气候资源利用效率的提高,要因地制宜,从农田基本建设、耕作制度改革、产业结构调整、优良品种引进、旱作高产栽培技术、生化覆盖技术、小流域综合利用技术、立体种养技术应用等多方面考虑。

2、据图说说山西省光、热、水资源总体利用情况,并指出如何提高农业气候资源利用效率

材料二:山西省某年粮食作物光热水综合利用指数分布图。

2.1耕地资源与国家粮食安全

运用图表解释中国耕地资源的分布,

说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

课程标准

1.阅读图表,说出我国耕地资源开发利用现状,认识耕地保护与粮食安全的关系,理解耕地资源和粮食安全问题对国家安全的重要性,增强国家安全意识。(人地协调观)

2.通过分析教材的一系列图表,说明我国耕地资源的分布及开发利用现状,掌握阅读、分析地理图表和地理数据的技能。(区域认知、综合思维)

3.能够通过多种途径和手段收集有关我国耕地资源的地理信息,学会合作进行实地考察和地理调查,培养科学探究的意识和能力。(地理实践力)

学习目标

【自主探究】一、我国耕地资源概况

快速阅读教材P26-30,勾、划、圈、注,思,完成下列问题:

1、什么是耕地, 耕地如何分类?

2、概括我国耕地资源的基本概况。

耕地

概念:能够种植农作物的土地

地形

平坦、能开辟梯田的缓坡

土壤

适宜的温度和水分

分类

旱地

水田

水浇地和无水浇地条件的旱地

3、说明我国耕地资源分布特点。

空间分布不平衡

80%分布第三阶梯的平原、低地

南北方水土资源配置不佳

北方耕地多,淡水资源不足,制约农业的发展,影响粮食的产量和品质;

南方水、土、光、热的组合优于北方。长江流域和珠江流域一直是我国粮食主产区,历史上形成了南粮北运的格局。但近些年,东北地区、华北地区的粮食产量不断增加,粮食生产重心北移。

每一个区域都有特定的地理环境,并对区域发展产生深刻的影响。结合“长江中下游地区水系图”,回答4~6题。

B

6、长江三角洲平原作为全国“粮仓”的地位让位于东北平原的原因是( )

A.土地质量比较差 B.耕地破碎

C.水稻土肥力下降 D.水网密集、河湖众多

耕地破碎,耕地面积减小

机械化难度大,生产规模小,粮食商品率低。

农业种植结构的调整

城市化发展,市场需求发生变化。,部分耕地转向产值较高的蔬菜、花卉和乳牛等经济作物,使粮食种植面积减少。

农村劳动力减少,出现耕地撂荒,熟制减少等现象

稻谷是重要的粮食种类,粮食的充分供给和区域平衡是保障粮食安全的重要任务。下图反映2014年我国不同省份的稻谷供需关系。据此完成下面三题。

12.(2019课标Ⅲ,3,4分)已不再成为我国主要稻谷余粮区的是

( )

A.黄河下游区 B.长江中游区

C.珠江下游区 D.淮河下游区

13.(2019课标Ⅲ,4,4分)与安徽省相比,黑龙江省稻谷供需盈余的主要条件是( )

14.(2019课标Ⅲ,5,4分)我国水稻种植重心北移会导致稻谷 ( )

A.出口数量扩大 B.运输成本上升 C.流通效率提高 D.储存难度增加

A.人均耕地多 B.农业劳动力多

C.复种指数高 D.淡水资源丰富

C

A

B

4、阅读材料,说出2011--2015我国耕地面积变化趋势。分析我国耕地面积“增”、“减”的主要原因。

“增”

“减”

①工业化、城市化、交通用地等建设占用

②灾害损坏(水土流失、荒漠化、洪涝)

③生态退耕(还林、还草、还湿等)

④农业结构调整(不意味着耕地流失)

①农村土地整理

②闲置的建设用地

③农业结构调整

5、阅读图表,回答问题。

(1)说出我国耕地资源整体质量的特点。

(2)分析形成上述特点的人为因素。

我国耕地总体质量偏低。

人为因素:①土壤污染; ②占优补差,补不抵占。

6、我国耕地后备资源数量少,质量低,开发利用难度大。

在全国耕地后备资源中,荒草地占64.3%,盐碱地占12.2%,内陆滩涂占8.7%,裸地占8.0%,其他占6.8%。

我国耕地后备资源空间分布不均衡,质量差、开发难度大。

我国耕地后备资源主要分布在西部地区及黑龙江省。

【自主探究】二、我国粮食安全状况 三、保护耕地资源、保障粮食安全

快速阅读教材P31-34,勾、划、圈、注,思,完成下列问题:

1.在耕地面积逐年减少,居民消费水平日益提高的情况下,我国要保障粮食安全会面临哪些问题?

2.我国要保障粮食安全,首先就要确保耕地数量,为此我国采取了哪些措施?

3.要提高耕地资源的质量,我国应当采取哪些措施?

4.耕地污染会产生哪些危害。要防止耕地污染,我国应当采取哪些措施?

6.我国在粮食生产中应当加强哪些方面的农业科技应用?

5.分析我国农民种粮积极性低,农村土地撂荒现象普遍的原因是什么?针对以上现象,我国应当采取哪些措施?

【探究活动1】阅读材料,回答问题。

材料一:复种指数是指一定耕地上,全年农作物总播种面积与耕地面积之比。复种指数是反映耕地利用程度的指标,用百分数表示。

垦殖指数是指一个国家或一个地区已经开垦种植的耕地面积占土地总面积的比例。

1.为了提高粮食产量,复种指数是否越高越好,垦殖指数是不是越高越好,为什么?

水热条件匹配性较差的地区复种指数太高会导致水资源短缺,特别是地下水位下降、土壤中营养物质减少、耕地质量下降等问题;

采用多施化肥的办法来满足作物的肥力需求,势必会造成土壤污染、水污染等环境问题,制约农业的可持续发展。

宜农的后备耕地资源是有限的,在不适宜发展种植业的林、牧地区过度提高垦殖指数,会破坏土地资源,导致水土流失、土地荒漠化等生态环境问题,影响区域的可持续发展。

2、结合已学知识,分析我国耕地主要分布区如何因地制宜提高耕地质量。

【材料二】国务院参事冯骥才说,过去10年全国每天消失80-100个自然村。随着中国工业化、城镇化快速发展,农村外出务工人员增多,特别是粮食主产区一半以上的青壮年劳动力外出打工,农业劳动力呈现结构性紧缺趋势,一些地区出现土地弃耕的现象。弃耕抛荒是指土地具备耕种条件,但是承包经营耕地的单位或个人故意不进行耕种,致使土地荒芜。是我国农业存在的重大问题,原因有农业收入低、农村人口进城、土地污染、基础设施薄弱、流转困难等。 农村撂荒严重影响我国粮食安全,影响农业基础的稳定。

3、阅读材料,分析我国农民种粮积极性低,农村土地撂荒现象普遍的原因是什么?针对以上现象,我国应当采取哪些措施?

其一是因为城乡经济发展水平的差异,导致农村劳动力流失,进而使劳动力成本增加;

其二,农业基础设施薄弱,生产性成本增加,粮食种植收益较低,扩大粮食再生产的动力不足。

针对以上问题,应增加对粮食生产的投入,加大对水利设施的投入;扶持粮食主产区和种粮大户。

(2020全国2卷)巢湖平原某地人多地少,原来种植双季稻,越冬作物以油菜为主,近年来随着城镇化的发展、机械化的普及和青壮年劳动力外出务工,这里多种植单季稻,收割后多不经翻耕播种收益较低的越冬作物小麦。图2为该地收割水稻后播种了小麦的农田景观,其中浅色的为稻茬。据此完成7~9题。

答案:3.B 4.C 5.D

7.在收割水稻后的农田中播种小麦,需在田地中打沟(图2)。打沟主要是为了

A.灌溉 B.排水

C.防虫害 D.通风

8.推测这里不经翻耕播种小麦的主要目的是

A.提高产量 B.减少水土流失

C.降低生产成本 D.减少蒸发

9.近年来,该地

A.种植结构复杂化

B.复种指数提高

C.田间管理精细化

D.种田大户增多

水稻需精耕细作,劳动力投入较大,但该地劳动力少了

11.针对“农地杨树化”引起的问题,可采取的措施是( )

A.加大开荒力度 B.增加木材进口

C.增加粮食进口 D.鼓励农地流转

D

[2020 山东卷] 家住北方某县的小王夫妇,效仿村里一些年轻人的做法, 在自家5亩(1亩=1/15公顷)耕地上栽植了杨树后就外出打工了。八年后,小王夫妇将已成材的杨树出售,获利24 000元。与原来种植粮食作物、蔬菜等相比,这些收入虽不丰厚,但他们还算满意。据调查,该县耕地上栽植杨树的面积约占耕地总面积的10%,这种“农地杨树化”现象引起了有关专家的高度关注。据此完成 10~11题。

10.当地“农地杨树化”的主要原因是 ( )

A.生态效益高 B.木材销路好

C.劳动投入少 D.种树有补贴

C

种植树木对管理要求低,

对劳动力需求量较小,

“农地杨树化”土地资源浪费,带来的粮食及蔬菜作物减少的问题。

【课堂训练】阅读图文材料,完成下列要求。

民以食为天,无粮不稳,有粮不慌,粮食生产关系国计民生。下图为我国粮食自给情况分布图。

(3)试简述粮食主产区为稳定粮食生产应采取的措施。

(1)分析福建、广东、浙江缺粮的原因。

(2)试指出我国东北粮食主产区在农业生产过程中可能出现的环境问题。

(1)山地多,平地少,耕地较少而人口众多(人均耕地少); 工业化、城市化占用大量耕地,使耕地进一步减少; 受市场经济因素的影响,农业产业结构的调整,粮食种植的比重下降;为保持生态环境,生态退耕,退耕还林、还草、还湿地,粮食生产用地减少。

【课堂训练】阅读图文材料,完成下列要求。

民以食为天,无粮不稳,有粮不慌,粮食生产关系国计民生。下图为我国粮食自给情况分布图。

(3)试简述粮食主产区为稳定粮食生产应采取的措施。

(1)分析福建、广东、浙江缺粮的原因。

(2)试指出我国东北粮食主产区在农业生产过程中可能出现的环境问题。

(2)土地退化;湿地破坏;

水土流失;土地盐碱化;士壤污染。

(3)加大科技投入,科学种田; 研发、培育高产良种; 加大政策扶持,提高农民种粮的积极性; 发展生态农业,减少化肥、农药的使用,提高粮食的品质; 切实保护耕地,减少对耕地的破坏和浪费。

全省光、热、水资源总体利用效率不高。

全省农业气候资源利用效率的提高,要因地制宜,从农田基本建设、耕作制度改革、产业结构调整、优良品种引进、旱作高产栽培技术、生化覆盖技术、小流域综合利用技术、立体种养技术应用等多方面考虑。

2、据图说说山西省光、热、水资源总体利用情况,并指出如何提高农业气候资源利用效率

材料二:山西省某年粮食作物光热水综合利用指数分布图。