第一单元复习课件

图片预览

文档简介

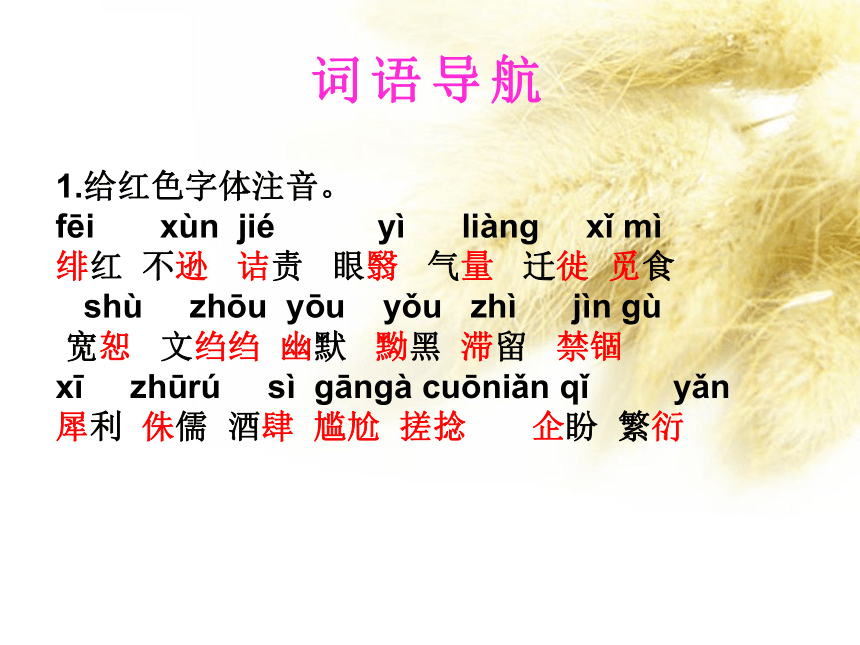

课件29张PPT。第一单元复习要求:笔记补全,认真复习。把第一单元基础打扎实。人民教育出版社【语文】八年级下册词语导航1.给红色字体注音。

fēi xùn jié yì liàng xǐ mì

绯红 不逊 诘责 眼翳 气量 迁徙 觅食

shù zhōu yōu yǒu zhì jìn gù

宽恕 文绉绉 幽默 黝黑 滞留 禁锢

xī zhūrú sì gāngà cuōniǎn qǐ yǎn

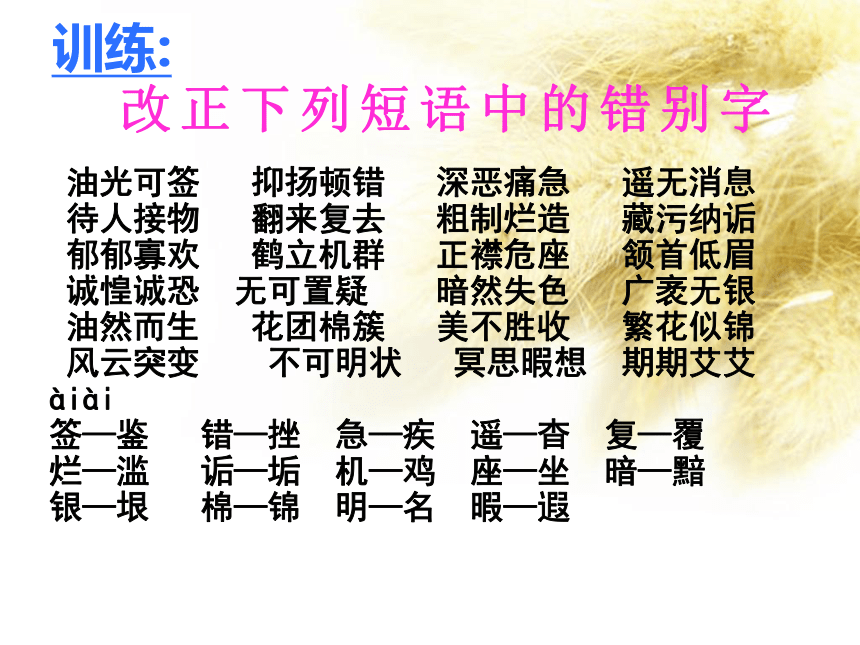

犀利 侏儒 酒肆 尴尬 搓捻 企盼 繁衍训练: 改正下列短语中的错别字 油光可签 抑扬顿错 深恶痛急 遥无消息

待人接物 翻来复去 粗制烂造 藏污纳诟

郁郁寡欢 鹤立机群 正襟危座 颔首低眉

诚惶诚恐 无可置疑 暗然失色 广袤无银

油然而生 花团棉簇 美不胜收 繁花似锦

风云突变 不可明状 冥思暇想 期期艾艾àiài

签—鉴 错—挫 急—疾 遥—杳 复—覆

烂—滥 诟—垢 机—鸡 座—坐 暗—黯

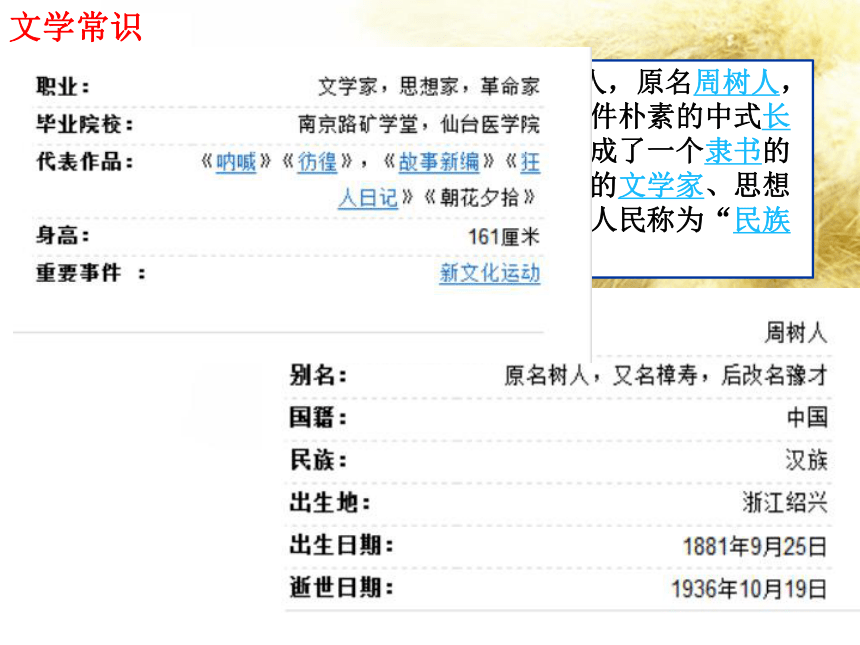

银—垠 棉—锦 明—名 暇—遐第一课·藤野先生(鲁迅)(1)本文叙事线索:明线—作者与藤野先生的交往;暗线—作者思想感情的变化。

(2)人物刻画抓住主要特征,突出精神性格。

主动关心“我”的学习,认真为我改讲义—认真负责

为“我”改正解剖图——对学生严格要求和循循善诱

关心解剖实习——关心学生

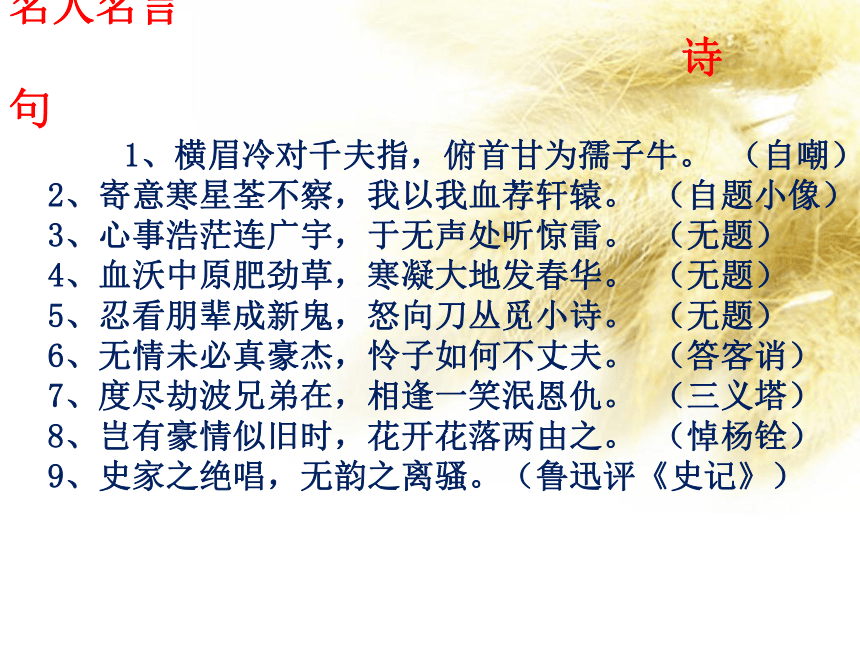

向“我”了解中国女人裹脚——表现藤野先生对骨学的兴趣和求实精神。文学常识鲁迅(1881.9.25~1936.10.19),浙江绍兴人,原名周树人,字豫山、豫亭,后改名为豫才。他时常穿一件朴素的中式长衫,头发像刷子一样直竖着,浓密的胡须形成了一个隶书的“一”字。毛主席评价他是伟大的无产阶级的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。也被人民称为“民族魂”。名人名言 诗句 1、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 (自嘲)

2、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。 (自题小像)

3、心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。 (无题)

4、血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。 (无题)

5、忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。 (无题)

6、无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。 (答客诮)

7、度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。 (三义塔)

8、岂有豪情似旧时,花开花落两由之。 (悼杨铨)

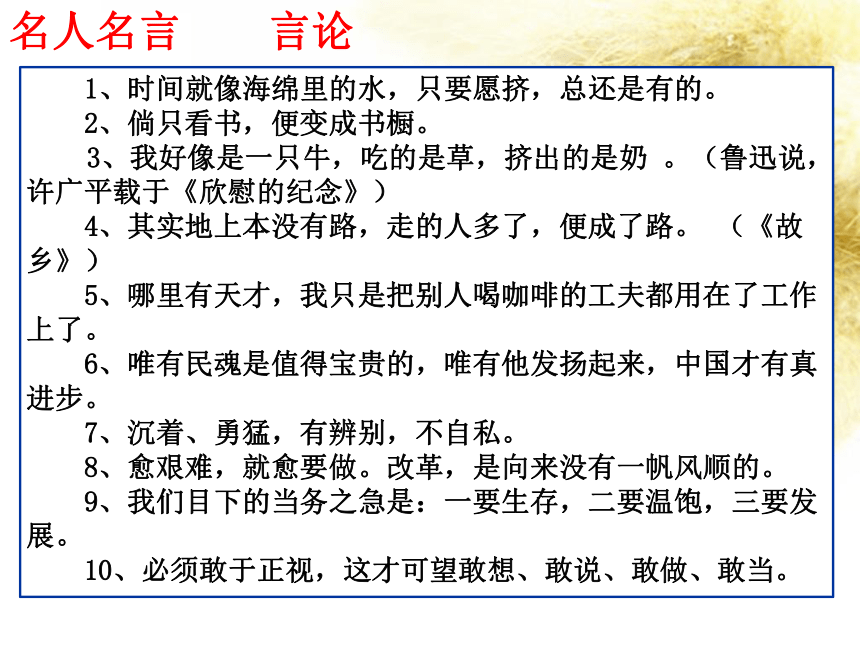

9、史家之绝唱,无韵之离骚。(鲁迅评《史记》)名人名言 言论 1、时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

2、倘只看书,便变成书橱。

3、我好像是一只牛,吃的是草,挤出的是奶 。(鲁迅说,许广平载于《欣慰的纪念》)

4、其实地上本没有路,走的人多了,便成了路。 (《故乡》)

5、哪里有天才,我只是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上了。

6、唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有真进步。

7、沉着、勇猛,有辨别,不自私。

8、愈艰难,就愈要做。改革,是向来没有一帆风顺的。

9、我们目下的当务之急是:一要生存,二要温饱,三要发展。

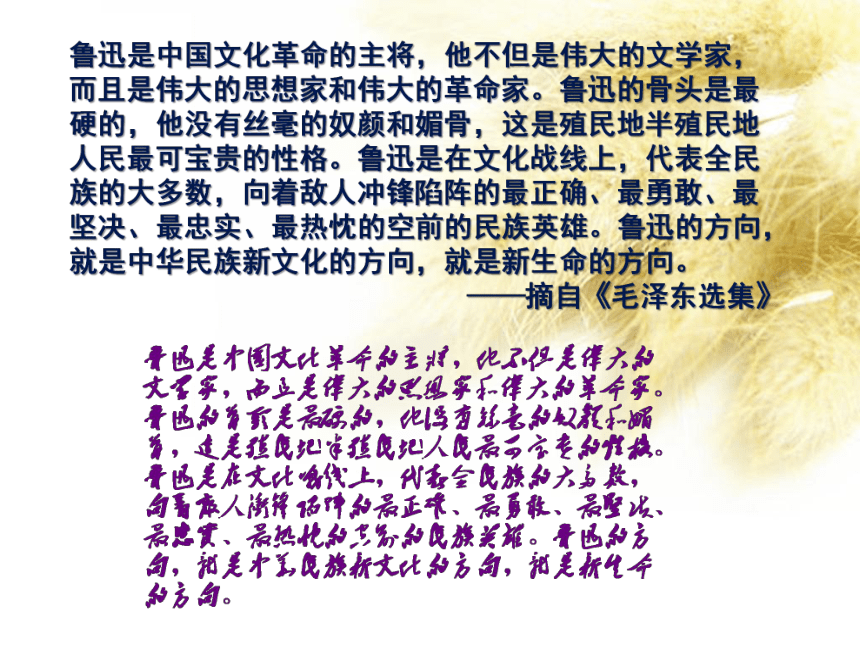

10、必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢做、敢当。 鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向,就是新生命的方向。

——摘自《毛泽东选集》鲁迅诗选自题小像

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

自嘲

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。第一课·藤野先生(3)藤野先生性格——正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见。

(4)鲁迅弃医从文的原因——一是“匿名信”事件;二是“看电影”事件。这两件事深深刺激了鲁迅,令他深切体会到弱国子民的屈辱遭遇,使他深刻认识到国人的麻木,进而认识到“医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客”。于是回到东京从事文艺活动。《藤野先生》 【专项训练】 为加线词选择正确的解释。

(1)油光可鉴( ) A.镜子 B.照 C.审察 D.可以作为警戒或引为教训的事

(2)深恶痛疾( ) A.很坏的行为 B.凶恶 C.憎恨,讨厌 D.恶劣

(3)不逊( ) A.谦虚、谦恭 B.让出 C.比不上,差 结合句意解释加线的词。 (1)东京也无非是这样。(2)实在标致极了。 无非: 标致: (3)再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。 正人君子:

(4)同学100余人之中,我在中间,不过是没有落第。 落第:

(5)仰面在灯光下瞥见他黑瘦的面貌。 瞥见: 只不过本义漂亮,这里是反语,意思是丑恶。 反语,讽刺那些为军阀政客张目的人。本义为科举不中,这里指考试不及格。很快地看一眼。阅读并回答问题。 ①但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。②有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。③他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。 (1)“小而言之”的意思是 。 (2)这段文字运用的表达方式是 。 (3)这段文字共3句话,第①句表现了 ,第②句表现了 ,第③句表现了 。 (4)这段文字在全文中的作用是什么? (1)从小的方面看。 (2)议论、抒情 (3)①表达对藤野先生的感激之情。②对先生高尚品格的高度评价。 ③对先生品格的热情赞颂。 (4)使我们对藤野先生高尚品质有了更深刻的理解,从而更有力的表现了主 题,作者热情的发自内心的赞颂也增强了对读者感染的力量。 《我的母亲》(胡适)1.课文写了母亲三个方面的事:一是对我的管教;二是作为当家的后母如何处理家庭的难事和矛盾;三是如何对待他人对自己人格的侮辱。第一件事表现了母亲对我既严格又慈祥。第二件事表现母亲宽容的度量、善良的品性和容忍、温和的性格。第三件事表现母亲“刚气”的一面。

2.本文除了写母亲怎样训导之外,还用较多笔墨写她与家人相处的情形。原因在于:写母亲与家人相处情形,同样也是在写“母亲是我的恩师”,写她以身示范对我的耳濡目染、潜移默化的教育和影响。也就是不仅写母亲“言教”,更写了“身教”。

作者简介胡适(1891~1962),原名胡洪骍,字适之,安徽绩溪人,生于上海。幼年在故乡家塾读书。笔名有天风、藏晖、铁儿等。现代著名诗人、学者。14岁到上海求学,1904年随兄到上海,先后进梅溪学堂、澄衷学堂,1906年考入中国公学。 1910年赴美留学,先入康奈尔大学农科,1912年转文学院,修哲学、文学。 1915年入哥伦比亚大学哲学系。语段阅读 YueDu①我母亲管束我最严,她是慈母兼任严父。但她从来不在别人面前骂我一句,打我一下。我做错了事,她只对我一望,我看见了她的严厉眼光,就吓住了。犯的事小,她等到第二天早晨我睡醒时才教训我。犯的事大,她等到晚上人静时,关了房门,先责备我,然后行罚,或罚跪,或拧我的肉,无论怎样重罚,总不许我哭出声音来。她教训儿子不是借此出气叫别人听的。

②有一个初秋的傍晚.我吃了晚饭在门口玩,身上只穿着一件单背心。这时候我母亲的妹子玉英姨母在我家住,她怕我冷了,拿了一条小衫出来叫我穿上。我不肯穿,她说:“穿上吧,凉了。”我随口回答:“娘(凉)什么!老子都不老子呀。”我刚说了这句话。一抬头,看见母亲从家里,我赶快把小衫穿上。但她已听见这句轻薄的话了。晚上人静后,她罚我跪下.重重地责罚了一顿。她说:“你没了老子,是多么得意的事!好用来说嘴!”她气得坐着发抖,也不许我上床去睡。我跪着哭,用手擦眼泪,不知擦进了什么微菌,后来足足害了一年多的眼翳病。医来医去,总医不好。我母亲心里又悔又急,听说眼翳可以用舌头舔去,有一夜她把我叫醒,她真用舌头舔我的病眼。这是我的严师,我的慈母。 YuDuanYuedu1.以上两段文字是从哪两个方面来写“我”的母亲的?(2分)

答:(2分,两个方面各1分)“严格的管束和深沉的爱护。”或“教之严,爱之慈。”

2.母亲为什么“从来不在别人面前骂我一句,打我一下”(2分)

答:(2分)保护孩子的自尊心。答“她教训儿子不是借此出气叫别人听的”给1分。

3.有一夜她把我叫醒.她真用舌头舔我的病眼”这一细节描写中包含了“我”对母亲怎样的情感?(2分)

答:(2分)包含了“我”对母亲的怀念、爱戴、感激和敬爱之情。 写作背景胡适的母亲冯顺弟是旧社会传统的“母亲形象”。她23岁守寡,一直守了23年,受尽了人生的痛苦和折磨。而最大的痛苦莫过于许多亲人相继死去。为了她唯一的儿子胡适,她含辛茹苦,把全部希望寄托在儿子身上,她忍受一切,挣扎着熬过了23年。她宁可自己遭受困窘,也要供胡适读书,她处处为儿子设想,是一位注重智力投资的开明的母亲。1918年11月,她历尽寡居的艰辛,离开了人世。我的第一本书(牛汉)1.“我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。作者追忆“第一本书”的心情是沉重的,他是怀着敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,同时感情也是复杂的、百感交集的。

2.“人不能忘本”,“本”用了双关的修辞手法。既指第一本国语教材,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指主要是后者。写作背景《我的第一本书》是诗人牛汉的一篇随笔,小说。

文章时代背景:20世纪二、三十年代中国农村贫穷、饥饿、寒冷,读书在当时是有钱人的事情

他的“第一本书”折射出20世纪初中国农村的苦难生活、人间温情和生活乐趣。学习这篇课文,可以帮助我们认识生活的底蕴,感悟读书对人生的意义。联系全文内容,理解下列句子的含义,回答括号中的问题。 1.我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。(作者对童年的感觉是怎样的?联系下文看,“生命最初的快乐和梦幻”是什么?) 作者对童年的感觉是辛酸的,“童年没有幽默”,写其童年生活的艰苦而沉重,不仅自己家的生活是窘困的,几乎所有同学都在生存的底线上挣扎,哪有幽默可言?但是,毕竟是童年,无论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的童年的好奇、天真和淘气,能和小伙伴们在一起,和小动物们在一起,回到大自然中间,就是快乐的,而且童年时代只要玩起来,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。 联系全文内容,理解下列句子的含义,回答括号中的问题。 2.我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。

(怎样理解“枉读了这几十年的书”“枉写了这几十年诗”?“人不能忘本”的“本”在这里指什么?) 这里“枉”字可以理解为:白白地,无价值地,无意义地。作者的第一本书,意味深长。它不仅表明第一次跨进学校的大门,走进了知识的世界,更重要的是,那第一本书里镶嵌着父亲的深情、同学的友情、童年的乐趣和生活的苦难以及在苦难生活中抗争的一段心路历程。它既是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果这第一本书不写出来,那么这几十年的读书和写书(诗)则失去了意义,变得毫无价值,因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。作者最后说“人不能忘本”,巧妙地运用了双关的修辞手法,“本”这里指课本,那第一本国语书,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指主要是后者。 设置本题是希望在理解课文的基础上,对重点语句进行品评,以培养语感。 《列夫·托尔斯泰》1.课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。

2.比喻、夸张手法的运用。

3.语段阅读:

突然 , 客人惊奇地屏住了呼吸 …… 高尔基对它们恰如其分的描述 , 说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠 . ” 1. 托尔斯泰( 1828~1910 年) ,_______ 国作家 . 长篇小说代表作是 ___、 、 。

2. 文中画线句运用了什么修辞格?运用这种修辞格的好处是什么?

夸张 . 把托尔斯泰目光的敏锐、犀利表现得生动、形象 , 给人留下鲜明深刻的印象 , 让人产生无尽的联想 .

3. “托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠”的含义是什么?

它用夸张的手法道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力 . 他的作品反映了社会生活的各个层面 .

4. 托尔斯泰眼睛的特点是什么?

犀利 , 蕴藏着丰富的感情 . 《再塑生命》1.“再塑生命”的含义:(1)指“爱的光明照到了我的身上。”(2)莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然。(3)莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”。作者说莎莉文老师是“再塑生命的人”,表达了作者对莎莉文老师无比的敬爱和感激。

2.莎莉文老师热爱海伦,教育讲究方法艺术,做到因势利导,循循善诱,而且善于抓住教育时机,开启海伦的思维、智慧和情感。可以说,莎莉文是出色的教育艺术家。

3.海伦是一个好学、聪明、坚毅而情感丰富的女孩。 一、通读全文,把握文章,课外再搜集海伦·凯勒的有关资料,讨论:为什么海伦称莎莉文老师为“再塑生命”的人? “再塑生命”从字面意思看,是“重新塑造生命、重新获得生命”的意思。但在本文中,再塑生命,是指“爱的光明照到了我的身上"在莎莉文老师的教育下,“我”的灵魂被唤醒,再次拥有“光明、希望、快乐和自由”。是莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然。莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”。表达了作者对莎莉文老师无比的敬爱和感激。 课文中探讨“爱”的句子有:

“爱是什么?”

“爱是花的香味吗?”──在海伦看来,爱是给人带来愉快而美好感受的东西。

“爱是不是太阳?”──在海伦看来,“世界上没有比太阳更好的东西了,它的热力使万物茁壮生长。”爱能给人光和热,能使万物茁壮成长。显然,小海伦对爱又深入了一步。

“爱有点儿像太阳没出来以前天空中的云彩。你摸不到云彩,但你能感觉到雨水。你也知道,在经过一天酷热日晒之后,要是花和大地能得到雨水会是多么高兴呀!爱也是摸不着的,但你却能感到她带来的甜蜜。没有爱,你就不快活,也不想玩了。”──爱是看不见摸不着的,但它总是出现在你最需要的时候,有了它,你就快乐,生活就变得美好,没有它,一切都变得索然无味了。 作品欣赏: 小赵老师 举家迁往省城,儿子就读于一所全封闭式管理的寄宿学校。

我和妻子是含着泪送儿子去这所学校报名的。

儿子不足9岁。

念3年级。

当今父母爱心的泛滥让孩子变得弱小苍白却又惟我独尊,我们也未能免俗。

我们忍心让孩子像小鸟一样飞出我们爱的森林,也只是想让孩子除了智商之外还健壮一些。

几个星期下来,孩子果然变了。

回到家来的居然是那个我曾渴慕已久的懂得礼仪谦让、尊重他人、行为自理的圣童———果盘里那个最大的苹果居然会由孩子送到客人手上,这让我欣喜万分地惊讶于教化的功能。

教化了我儿子的是小赵老师。

小赵老师是孩子的班主任,貌美年轻。

我每到周末去接孩子时就要见到她。

她充当我儿子每周五天的妈妈。

我每次去领儿子时,她必有一番细心的叮咛,有一次,她温和地跟我说:“你儿子晚上睡觉有点儿磕牙,请你在家控制他乱吃零食,多多拜托! ”

说完,谦恭着把腰很深地弯下去,那情形让我觉得儿子更像是她的儿子。

我们一直担心着儿子晚上睡觉着凉,儿子回家就告诉我们:小赵老师给他缝了个“宝宝背心”,晚上睡觉时就帮他穿在身上。

小赵老师默默地做着这些的时候,我们都没法儿见到,小赵老师由此在我们心里变重了。

后来,我才知道,小赵老师家在离省城千里之外的乡下。

小赵大学毕业应聘到这所学校,由于种种原因,她一直未能正式调入,也因为工作的忙碌与前程不定,一个青春年华的女孩尚未走近爱情,我分明看得到一个漂泊女孩心里的重负。

于是,每每见到小赵绽放给孩子爱意盈盈的笑脸时,我就会从心底里萌生感动,并惋惜儿子尚不懂这些,要不然,儿子会更爱他的“小赵老师”。

当命运不公、心灵负重时,尚能尽心敬业,向学生付出全部的爱心,这或许便是教师与他人的区别所在了。

也因此,孩子或许最爱的只是他的“小赵老师”,而我却在爱着“教师”这个广义的称号。

(摘自《语文周报》)要求:笔记补全,认真复习。把第一单元基础打扎实。一定要认真复习哦!

fēi xùn jié yì liàng xǐ mì

绯红 不逊 诘责 眼翳 气量 迁徙 觅食

shù zhōu yōu yǒu zhì jìn gù

宽恕 文绉绉 幽默 黝黑 滞留 禁锢

xī zhūrú sì gāngà cuōniǎn qǐ yǎn

犀利 侏儒 酒肆 尴尬 搓捻 企盼 繁衍训练: 改正下列短语中的错别字 油光可签 抑扬顿错 深恶痛急 遥无消息

待人接物 翻来复去 粗制烂造 藏污纳诟

郁郁寡欢 鹤立机群 正襟危座 颔首低眉

诚惶诚恐 无可置疑 暗然失色 广袤无银

油然而生 花团棉簇 美不胜收 繁花似锦

风云突变 不可明状 冥思暇想 期期艾艾àiài

签—鉴 错—挫 急—疾 遥—杳 复—覆

烂—滥 诟—垢 机—鸡 座—坐 暗—黯

银—垠 棉—锦 明—名 暇—遐第一课·藤野先生(鲁迅)(1)本文叙事线索:明线—作者与藤野先生的交往;暗线—作者思想感情的变化。

(2)人物刻画抓住主要特征,突出精神性格。

主动关心“我”的学习,认真为我改讲义—认真负责

为“我”改正解剖图——对学生严格要求和循循善诱

关心解剖实习——关心学生

向“我”了解中国女人裹脚——表现藤野先生对骨学的兴趣和求实精神。文学常识鲁迅(1881.9.25~1936.10.19),浙江绍兴人,原名周树人,字豫山、豫亭,后改名为豫才。他时常穿一件朴素的中式长衫,头发像刷子一样直竖着,浓密的胡须形成了一个隶书的“一”字。毛主席评价他是伟大的无产阶级的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。也被人民称为“民族魂”。名人名言 诗句 1、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 (自嘲)

2、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。 (自题小像)

3、心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。 (无题)

4、血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。 (无题)

5、忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。 (无题)

6、无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。 (答客诮)

7、度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。 (三义塔)

8、岂有豪情似旧时,花开花落两由之。 (悼杨铨)

9、史家之绝唱,无韵之离骚。(鲁迅评《史记》)名人名言 言论 1、时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

2、倘只看书,便变成书橱。

3、我好像是一只牛,吃的是草,挤出的是奶 。(鲁迅说,许广平载于《欣慰的纪念》)

4、其实地上本没有路,走的人多了,便成了路。 (《故乡》)

5、哪里有天才,我只是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上了。

6、唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有真进步。

7、沉着、勇猛,有辨别,不自私。

8、愈艰难,就愈要做。改革,是向来没有一帆风顺的。

9、我们目下的当务之急是:一要生存,二要温饱,三要发展。

10、必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢做、敢当。 鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向,就是新生命的方向。

——摘自《毛泽东选集》鲁迅诗选自题小像

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

自嘲

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。第一课·藤野先生(3)藤野先生性格——正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见。

(4)鲁迅弃医从文的原因——一是“匿名信”事件;二是“看电影”事件。这两件事深深刺激了鲁迅,令他深切体会到弱国子民的屈辱遭遇,使他深刻认识到国人的麻木,进而认识到“医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客”。于是回到东京从事文艺活动。《藤野先生》 【专项训练】 为加线词选择正确的解释。

(1)油光可鉴( ) A.镜子 B.照 C.审察 D.可以作为警戒或引为教训的事

(2)深恶痛疾( ) A.很坏的行为 B.凶恶 C.憎恨,讨厌 D.恶劣

(3)不逊( ) A.谦虚、谦恭 B.让出 C.比不上,差 结合句意解释加线的词。 (1)东京也无非是这样。(2)实在标致极了。 无非: 标致: (3)再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。 正人君子:

(4)同学100余人之中,我在中间,不过是没有落第。 落第:

(5)仰面在灯光下瞥见他黑瘦的面貌。 瞥见: 只不过本义漂亮,这里是反语,意思是丑恶。 反语,讽刺那些为军阀政客张目的人。本义为科举不中,这里指考试不及格。很快地看一眼。阅读并回答问题。 ①但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。②有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。③他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。 (1)“小而言之”的意思是 。 (2)这段文字运用的表达方式是 。 (3)这段文字共3句话,第①句表现了 ,第②句表现了 ,第③句表现了 。 (4)这段文字在全文中的作用是什么? (1)从小的方面看。 (2)议论、抒情 (3)①表达对藤野先生的感激之情。②对先生高尚品格的高度评价。 ③对先生品格的热情赞颂。 (4)使我们对藤野先生高尚品质有了更深刻的理解,从而更有力的表现了主 题,作者热情的发自内心的赞颂也增强了对读者感染的力量。 《我的母亲》(胡适)1.课文写了母亲三个方面的事:一是对我的管教;二是作为当家的后母如何处理家庭的难事和矛盾;三是如何对待他人对自己人格的侮辱。第一件事表现了母亲对我既严格又慈祥。第二件事表现母亲宽容的度量、善良的品性和容忍、温和的性格。第三件事表现母亲“刚气”的一面。

2.本文除了写母亲怎样训导之外,还用较多笔墨写她与家人相处的情形。原因在于:写母亲与家人相处情形,同样也是在写“母亲是我的恩师”,写她以身示范对我的耳濡目染、潜移默化的教育和影响。也就是不仅写母亲“言教”,更写了“身教”。

作者简介胡适(1891~1962),原名胡洪骍,字适之,安徽绩溪人,生于上海。幼年在故乡家塾读书。笔名有天风、藏晖、铁儿等。现代著名诗人、学者。14岁到上海求学,1904年随兄到上海,先后进梅溪学堂、澄衷学堂,1906年考入中国公学。 1910年赴美留学,先入康奈尔大学农科,1912年转文学院,修哲学、文学。 1915年入哥伦比亚大学哲学系。语段阅读 YueDu①我母亲管束我最严,她是慈母兼任严父。但她从来不在别人面前骂我一句,打我一下。我做错了事,她只对我一望,我看见了她的严厉眼光,就吓住了。犯的事小,她等到第二天早晨我睡醒时才教训我。犯的事大,她等到晚上人静时,关了房门,先责备我,然后行罚,或罚跪,或拧我的肉,无论怎样重罚,总不许我哭出声音来。她教训儿子不是借此出气叫别人听的。

②有一个初秋的傍晚.我吃了晚饭在门口玩,身上只穿着一件单背心。这时候我母亲的妹子玉英姨母在我家住,她怕我冷了,拿了一条小衫出来叫我穿上。我不肯穿,她说:“穿上吧,凉了。”我随口回答:“娘(凉)什么!老子都不老子呀。”我刚说了这句话。一抬头,看见母亲从家里,我赶快把小衫穿上。但她已听见这句轻薄的话了。晚上人静后,她罚我跪下.重重地责罚了一顿。她说:“你没了老子,是多么得意的事!好用来说嘴!”她气得坐着发抖,也不许我上床去睡。我跪着哭,用手擦眼泪,不知擦进了什么微菌,后来足足害了一年多的眼翳病。医来医去,总医不好。我母亲心里又悔又急,听说眼翳可以用舌头舔去,有一夜她把我叫醒,她真用舌头舔我的病眼。这是我的严师,我的慈母。 YuDuanYuedu1.以上两段文字是从哪两个方面来写“我”的母亲的?(2分)

答:(2分,两个方面各1分)“严格的管束和深沉的爱护。”或“教之严,爱之慈。”

2.母亲为什么“从来不在别人面前骂我一句,打我一下”(2分)

答:(2分)保护孩子的自尊心。答“她教训儿子不是借此出气叫别人听的”给1分。

3.有一夜她把我叫醒.她真用舌头舔我的病眼”这一细节描写中包含了“我”对母亲怎样的情感?(2分)

答:(2分)包含了“我”对母亲的怀念、爱戴、感激和敬爱之情。 写作背景胡适的母亲冯顺弟是旧社会传统的“母亲形象”。她23岁守寡,一直守了23年,受尽了人生的痛苦和折磨。而最大的痛苦莫过于许多亲人相继死去。为了她唯一的儿子胡适,她含辛茹苦,把全部希望寄托在儿子身上,她忍受一切,挣扎着熬过了23年。她宁可自己遭受困窘,也要供胡适读书,她处处为儿子设想,是一位注重智力投资的开明的母亲。1918年11月,她历尽寡居的艰辛,离开了人世。我的第一本书(牛汉)1.“我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。作者追忆“第一本书”的心情是沉重的,他是怀着敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,同时感情也是复杂的、百感交集的。

2.“人不能忘本”,“本”用了双关的修辞手法。既指第一本国语教材,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指主要是后者。写作背景《我的第一本书》是诗人牛汉的一篇随笔,小说。

文章时代背景:20世纪二、三十年代中国农村贫穷、饥饿、寒冷,读书在当时是有钱人的事情

他的“第一本书”折射出20世纪初中国农村的苦难生活、人间温情和生活乐趣。学习这篇课文,可以帮助我们认识生活的底蕴,感悟读书对人生的意义。联系全文内容,理解下列句子的含义,回答括号中的问题。 1.我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。(作者对童年的感觉是怎样的?联系下文看,“生命最初的快乐和梦幻”是什么?) 作者对童年的感觉是辛酸的,“童年没有幽默”,写其童年生活的艰苦而沉重,不仅自己家的生活是窘困的,几乎所有同学都在生存的底线上挣扎,哪有幽默可言?但是,毕竟是童年,无论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的童年的好奇、天真和淘气,能和小伙伴们在一起,和小动物们在一起,回到大自然中间,就是快乐的,而且童年时代只要玩起来,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。 联系全文内容,理解下列句子的含义,回答括号中的问题。 2.我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。

(怎样理解“枉读了这几十年的书”“枉写了这几十年诗”?“人不能忘本”的“本”在这里指什么?) 这里“枉”字可以理解为:白白地,无价值地,无意义地。作者的第一本书,意味深长。它不仅表明第一次跨进学校的大门,走进了知识的世界,更重要的是,那第一本书里镶嵌着父亲的深情、同学的友情、童年的乐趣和生活的苦难以及在苦难生活中抗争的一段心路历程。它既是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果这第一本书不写出来,那么这几十年的读书和写书(诗)则失去了意义,变得毫无价值,因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。作者最后说“人不能忘本”,巧妙地运用了双关的修辞手法,“本”这里指课本,那第一本国语书,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指主要是后者。 设置本题是希望在理解课文的基础上,对重点语句进行品评,以培养语感。 《列夫·托尔斯泰》1.课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。

2.比喻、夸张手法的运用。

3.语段阅读:

突然 , 客人惊奇地屏住了呼吸 …… 高尔基对它们恰如其分的描述 , 说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠 . ” 1. 托尔斯泰( 1828~1910 年) ,_______ 国作家 . 长篇小说代表作是 ___、 、 。

2. 文中画线句运用了什么修辞格?运用这种修辞格的好处是什么?

夸张 . 把托尔斯泰目光的敏锐、犀利表现得生动、形象 , 给人留下鲜明深刻的印象 , 让人产生无尽的联想 .

3. “托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠”的含义是什么?

它用夸张的手法道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力 . 他的作品反映了社会生活的各个层面 .

4. 托尔斯泰眼睛的特点是什么?

犀利 , 蕴藏着丰富的感情 . 《再塑生命》1.“再塑生命”的含义:(1)指“爱的光明照到了我的身上。”(2)莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然。(3)莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”。作者说莎莉文老师是“再塑生命的人”,表达了作者对莎莉文老师无比的敬爱和感激。

2.莎莉文老师热爱海伦,教育讲究方法艺术,做到因势利导,循循善诱,而且善于抓住教育时机,开启海伦的思维、智慧和情感。可以说,莎莉文是出色的教育艺术家。

3.海伦是一个好学、聪明、坚毅而情感丰富的女孩。 一、通读全文,把握文章,课外再搜集海伦·凯勒的有关资料,讨论:为什么海伦称莎莉文老师为“再塑生命”的人? “再塑生命”从字面意思看,是“重新塑造生命、重新获得生命”的意思。但在本文中,再塑生命,是指“爱的光明照到了我的身上"在莎莉文老师的教育下,“我”的灵魂被唤醒,再次拥有“光明、希望、快乐和自由”。是莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然。莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”。表达了作者对莎莉文老师无比的敬爱和感激。 课文中探讨“爱”的句子有:

“爱是什么?”

“爱是花的香味吗?”──在海伦看来,爱是给人带来愉快而美好感受的东西。

“爱是不是太阳?”──在海伦看来,“世界上没有比太阳更好的东西了,它的热力使万物茁壮生长。”爱能给人光和热,能使万物茁壮成长。显然,小海伦对爱又深入了一步。

“爱有点儿像太阳没出来以前天空中的云彩。你摸不到云彩,但你能感觉到雨水。你也知道,在经过一天酷热日晒之后,要是花和大地能得到雨水会是多么高兴呀!爱也是摸不着的,但你却能感到她带来的甜蜜。没有爱,你就不快活,也不想玩了。”──爱是看不见摸不着的,但它总是出现在你最需要的时候,有了它,你就快乐,生活就变得美好,没有它,一切都变得索然无味了。 作品欣赏: 小赵老师 举家迁往省城,儿子就读于一所全封闭式管理的寄宿学校。

我和妻子是含着泪送儿子去这所学校报名的。

儿子不足9岁。

念3年级。

当今父母爱心的泛滥让孩子变得弱小苍白却又惟我独尊,我们也未能免俗。

我们忍心让孩子像小鸟一样飞出我们爱的森林,也只是想让孩子除了智商之外还健壮一些。

几个星期下来,孩子果然变了。

回到家来的居然是那个我曾渴慕已久的懂得礼仪谦让、尊重他人、行为自理的圣童———果盘里那个最大的苹果居然会由孩子送到客人手上,这让我欣喜万分地惊讶于教化的功能。

教化了我儿子的是小赵老师。

小赵老师是孩子的班主任,貌美年轻。

我每到周末去接孩子时就要见到她。

她充当我儿子每周五天的妈妈。

我每次去领儿子时,她必有一番细心的叮咛,有一次,她温和地跟我说:“你儿子晚上睡觉有点儿磕牙,请你在家控制他乱吃零食,多多拜托! ”

说完,谦恭着把腰很深地弯下去,那情形让我觉得儿子更像是她的儿子。

我们一直担心着儿子晚上睡觉着凉,儿子回家就告诉我们:小赵老师给他缝了个“宝宝背心”,晚上睡觉时就帮他穿在身上。

小赵老师默默地做着这些的时候,我们都没法儿见到,小赵老师由此在我们心里变重了。

后来,我才知道,小赵老师家在离省城千里之外的乡下。

小赵大学毕业应聘到这所学校,由于种种原因,她一直未能正式调入,也因为工作的忙碌与前程不定,一个青春年华的女孩尚未走近爱情,我分明看得到一个漂泊女孩心里的重负。

于是,每每见到小赵绽放给孩子爱意盈盈的笑脸时,我就会从心底里萌生感动,并惋惜儿子尚不懂这些,要不然,儿子会更爱他的“小赵老师”。

当命运不公、心灵负重时,尚能尽心敬业,向学生付出全部的爱心,这或许便是教师与他人的区别所在了。

也因此,孩子或许最爱的只是他的“小赵老师”,而我却在爱着“教师”这个广义的称号。

(摘自《语文周报》)要求:笔记补全,认真复习。把第一单元基础打扎实。一定要认真复习哦!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》