浙江省湖州市三年(2019-2021)中考化学真题分类汇编-非选择题

文档属性

| 名称 | 浙江省湖州市三年(2019-2021)中考化学真题分类汇编-非选择题 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 384.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-08 19:37:57 | ||

图片预览

文档简介

浙江省湖州市三年(2019-2021)中考化学真题分类汇编-非选择题

一.填空题(共6小题)

1.(2021 湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2CaCO3↓+CO2↑+H2O,其化学反应属于 (填基本反应类型)。

2.(2021 湖州)大型海水淡化厂采用反渗透膜技术淡化海水,但是需要利用化石燃料供能,成本较高。阿拉伯目前正在建设一面巨大的反射镜,这个装置会将太阳光聚集到一个足球场大小的钢制玻璃穹顶上,汇集后的热量可以使其中的海水蒸发。蒸发后海水的溶质质量分数 (选填“变大”或“变小”或“不变”),此过程海水发生的变化是 (选填“物理”或“化学”)变化。

3.(2020 湖州)太阳是太阳系中最大的天体,是地球表层所需能量的主要来源。太阳能属于 (选填“可再生能源”或“不可再生能源”)。

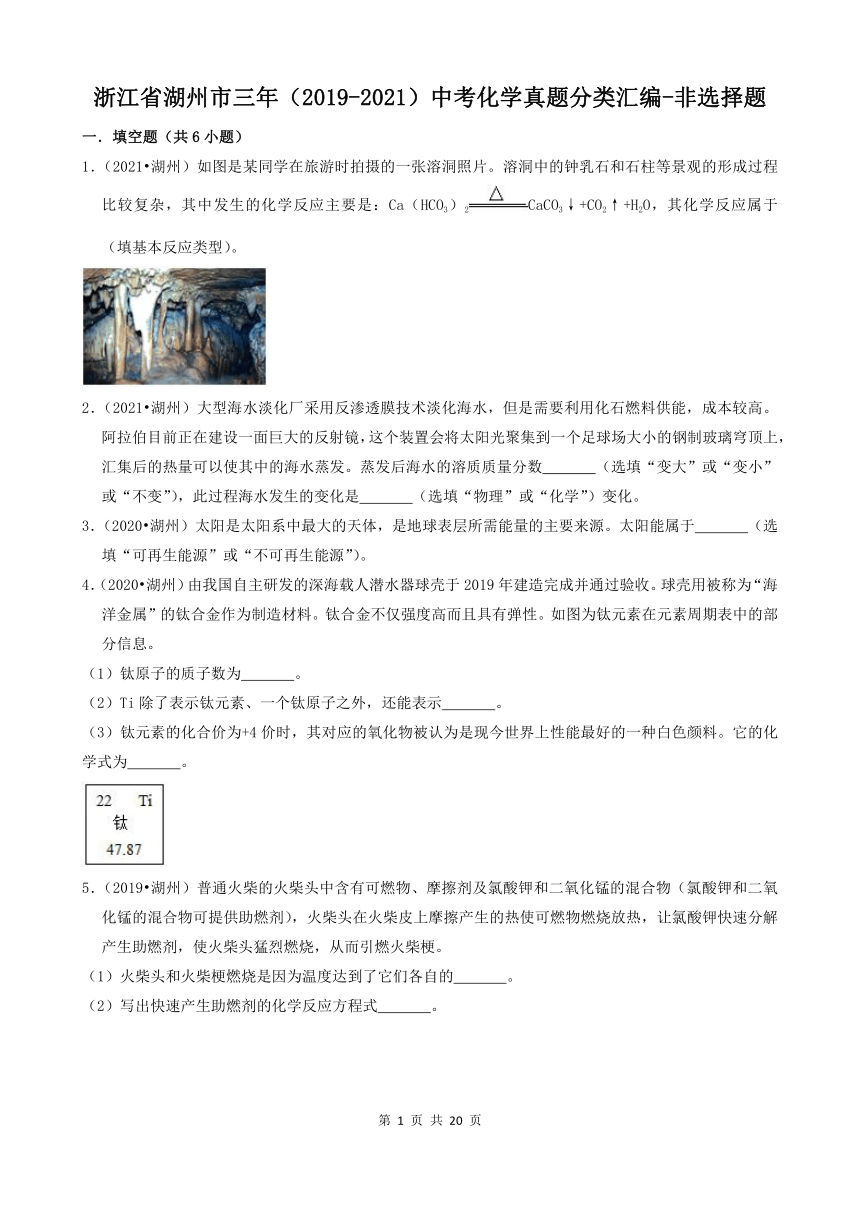

4.(2020 湖州)由我国自主研发的深海载人潜水器球壳于2019年建造完成并通过验收。球壳用被称为“海洋金属”的钛合金作为制造材料。钛合金不仅强度高而且具有弹性。如图为钛元素在元素周期表中的部分信息。

(1)钛原子的质子数为 。

(2)Ti除了表示钛元素、一个钛原子之外,还能表示 。

(3)钛元素的化合价为+4价时,其对应的氧化物被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。它的化学式为 。

5.(2019 湖州)普通火柴的火柴头中含有可燃物、摩擦剂及氯酸钾和二氧化锰的混合物(氯酸钾和二氧化锰的混合物可提供助燃剂),火柴头在火柴皮上摩擦产生的热使可燃物燃烧放热,让氯酸钾快速分解产生助燃剂,使火柴头猛烈燃烧,从而引燃火柴梗。

(1)火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的 。

(2)写出快速产生助燃剂的化学反应方程式 。

6.(2019 湖州)有机物是自然界物质中的一个大家族。

(1)下列是生活中常见的物质:①尿素[CO(NH2)2]②纯碱(Na2CO3)③酒精(C2H5OH)④葡萄糖(C6H12O6),属于有机物的是 (选填序号)。

(2)食醋是生活中常用的调味品,其主要成分是乙酸(CH3COOH),在乙酸分子中碳、氢、氧的原子个数比是 。

(3)一定质量的某有机化合物X与8克氧气恰好完全反应,生成8.8克二氧化碳和1.8克水。X中各元素的质量比为 。

二.实验探究题(共6小题)

7.(2021 湖州)小明在冬天输液时发现护士在输液管上加了一个如图所示的装置,护士告诉他这是一次性输液加热棒,可以消除药液温度与体温的差异。加热棒里的成分到底是什么呢?科学研究小组通过上网查阅资料发现:一次性输液加热棒内的主要成分是还原性铁粉、炭粉和氯化钠等物质。该加热棒内是否真的含有这几种物质呢?科学研究小组设计了如下实验:

(1)探究加热棒内是否含有氯化钠

①将加热棒内的物质放入烧杯中,加入足量的水充分溶解、过滤,得到滤渣和滤液。

②取适量滤液于试管中,滴加适量的硝酸钡溶液和稀硝酸,无明显现象, (填写正确的实验操作及现象),证明滤液中含有Cl﹣。

在老师的指导下通过进一步的实验证明滤液中还含有Na+,从而确定含有氯化钠。

(2)探究加热棒内是否含有铁粉

小明用磁铁靠近滤渣,发现部分黑色粉末被吸引。但被吸引的黑色物质也有可能是四氧化三铁。

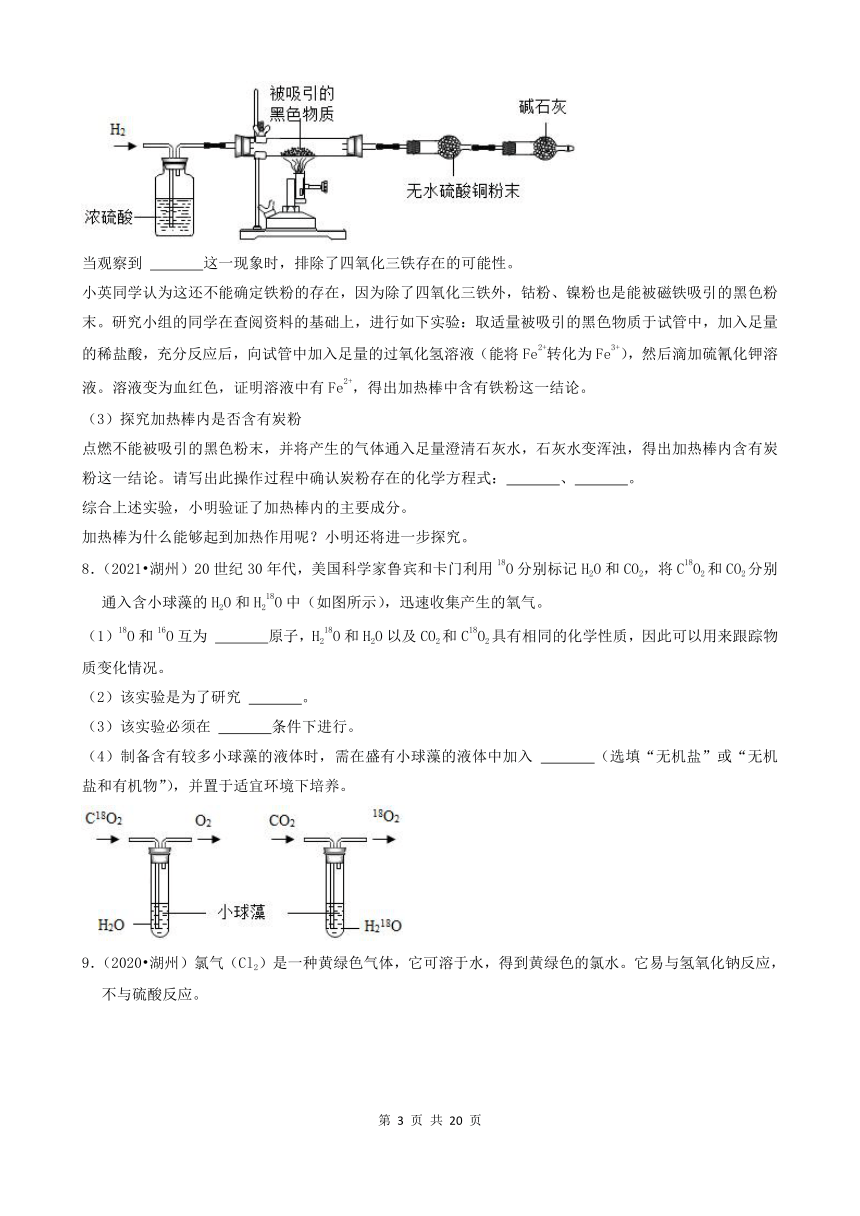

小明通过如图装置探究黑色物质是否含有四氧化三铁,该物质鉴定的原理是:Fe3O4+4H23Fe+4H2O。

当观察到 这一现象时,排除了四氧化三铁存在的可能性。

小英同学认为这还不能确定铁粉的存在,因为除了四氧化三铁外,钴粉、镍粉也是能被磁铁吸引的黑色粉末。研究小组的同学在查阅资料的基础上,进行如下实验:取适量被吸引的黑色物质于试管中,加入足量的稀盐酸,充分反应后,向试管中加入足量的过氧化氢溶液(能将Fe2+转化为Fe3+),然后滴加硫氰化钾溶液。溶液变为血红色,证明溶液中有Fe2+,得出加热棒中含有铁粉这一结论。

(3)探究加热棒内是否含有炭粉

点燃不能被吸引的黑色粉末,并将产生的气体通入足量澄清石灰水,石灰水变浑浊,得出加热棒内含有炭粉这一结论。请写出此操作过程中确认炭粉存在的化学方程式: 、 。

综合上述实验,小明验证了加热棒内的主要成分。

加热棒为什么能够起到加热作用呢?小明还将进一步探究。

8.(2021 湖州)20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2,将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如图所示),迅速收集产生的氧气。

(1)18O和16O互为 原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来跟踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究 。

(3)该实验必须在 条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加入 (选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

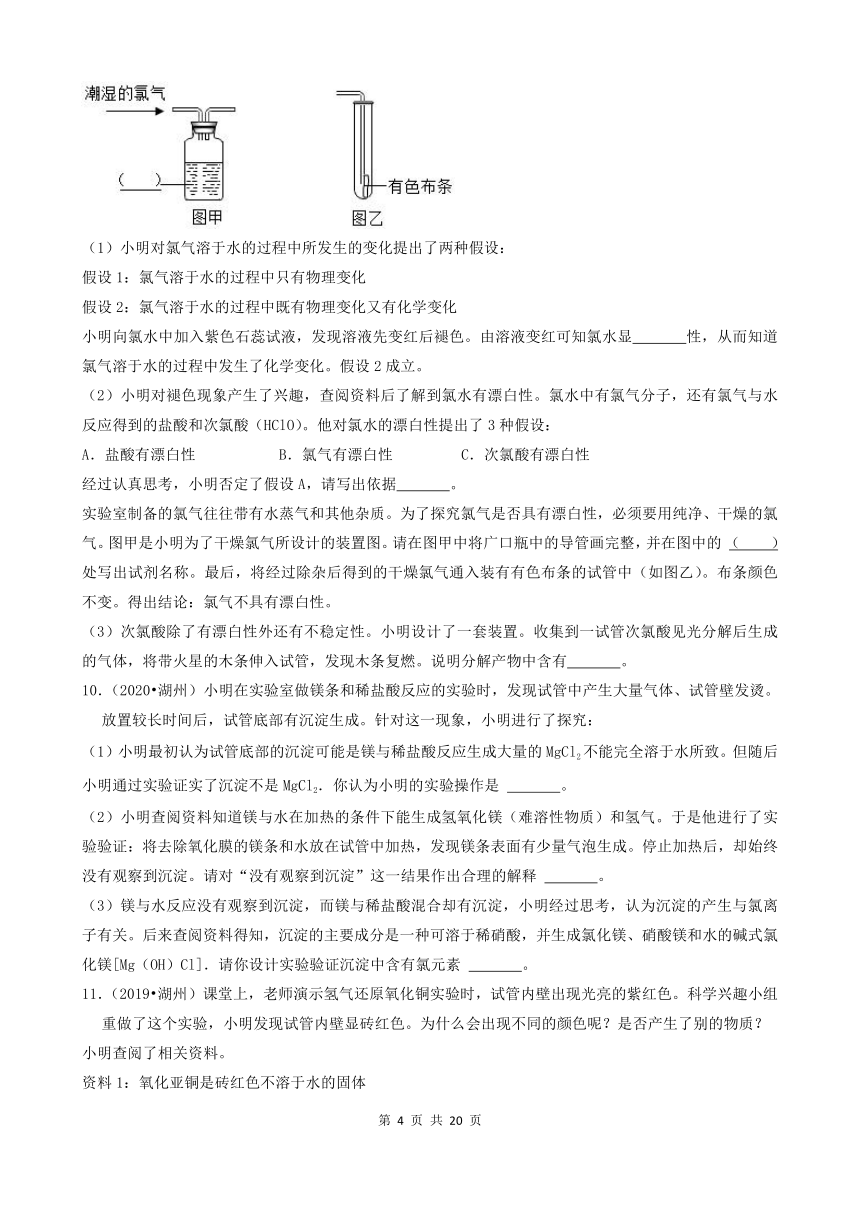

9.(2020 湖州)氯气(Cl2)是一种黄绿色气体,它可溶于水,得到黄绿色的氯水。它易与氢氧化钠反应,不与硫酸反应。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显 性,从而知道氯气溶于水的过程中发生了化学变化。假设2成立。

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A.盐酸有漂白性 B.氯气有漂白性 C.次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据 。

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的 ( ) 处写出试剂名称。最后,将经过除杂后得到的干燥氯气通入装有有色布条的试管中(如图乙)。布条颜色不变。得出结论:氯气不具有漂白性。

(3)次氯酸除了有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置。收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃。说明分解产物中含有 。

10.(2020 湖州)小明在实验室做镁条和稀盐酸反应的实验时,发现试管中产生大量气体、试管壁发烫。放置较长时间后,试管底部有沉淀生成。针对这一现象,小明进行了探究:

(1)小明最初认为试管底部的沉淀可能是镁与稀盐酸反应生成大量的MgCl2不能完全溶于水所致。但随后小明通过实验证实了沉淀不是MgCl2.你认为小明的实验操作是 。

(2)小明查阅资料知道镁与水在加热的条件下能生成氢氧化镁(难溶性物质)和氢气。于是他进行了实验验证:将去除氧化膜的镁条和水放在试管中加热,发现镁条表面有少量气泡生成。停止加热后,却始终没有观察到沉淀。请对“没有观察到沉淀”这一结果作出合理的解释 。

(3)镁与水反应没有观察到沉淀,而镁与稀盐酸混合却有沉淀,小明经过思考,认为沉淀的产生与氯离子有关。后来查阅资料得知,沉淀的主要成分是一种可溶于稀硝酸,并生成氯化镁、硝酸镁和水的碱式氯化镁[Mg(OH)Cl].请你设计实验验证沉淀中含有氯元素 。

11.(2019 湖州)课堂上,老师演示氢气还原氧化铜实验时,试管内壁出现光亮的紫红色。科学兴趣小组重做了这个实验,小明发现试管内壁显砖红色。为什么会出现不同的颜色呢?是否产生了别的物质?

小明查阅了相关资料。

资料1:氧化亚铜是砖红色不溶于水的固体

资料2:氧化亚铜能与硫酸反应,化学方程式为Cu2O+H2SO4═Cu+CuSO4+H2O

于是,小明往试管中加入一些稀硫酸浸泡一段时间后,根据产生的现象得出结论:附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜。

(1)得出“附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜”这一结论,依据的现象是 。

(2)小明与其他几个兴趣小组的同学进行了交流,发现加热前:第一小组是在潮湿的试管中加氧化铜粉末的;第二小组氧化铜粉末堆积在试管底部;第三小组氧化铜粉末薄薄地平铺在试管内壁。三个小组其他操作都相同且规范。结果是第一、二小组实验后试管内壁都显砖红色,第三小组试管内壁显光亮的紫红色。

通过比较分析,试管内壁出现砖红色物质的原因可能是 。

(3)第三小组实验虽然很成功,但是实验后试管内壁不容易清洗。老师告诉他们这是由于氧化铜粉末铺在试管内壁上造成的。如何既让实验成功又不会在试管内壁留下难以清洗的铜?小明经过思考重新设计了一个实验:他选择一束光亮的铜丝,对铜丝进行 处理,将处理过的铜丝代替氧化铜粉末进行验,达到了预期的效果。

12.(2019 湖州)小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

(1)事先预计可观察到的现象是 。

(2)解释试管中溶液出现分层的原因: 。

(3)小明对气泡的成分提出了如下假设:可能是氢气;可能是二氧化硫;可能是氧气;可能是…

因为在实验过程中没有闻到刺激性的气味,所以小明同学排除气体是 的可能性。

(4)小明在老师的指导下另取相同原料做了该实验,并用尖嘴导管将产生的气体导入洗涤液中,洗涤液中出现大量气泡,点燃气泡时发出爆鸣声并看到火焰。老师告诉他铝片表面产生的气体就是氢气,检验该气体时,不是直接在尖嘴导管口点燃,而是点燃从洗涤液中冒出的气泡。老师为什么要求小明这么操作?

小明还有一个疑问:为什么铝放入硫酸铜溶液中会产生氢气呢?小明查阅资料得知,硫酸铜溶液属于酸性溶液,酸性溶液和酸溶液具有某些相似的性质。

三.推断题(共1小题)

13.(2019 湖州)图中的a、b、c、d是初中科学中常见的四种不同类别的物质,连线的两物质(或其水溶液)都能发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已经略去)。其中甲是标准状况下密度最小的气体;乙为氯化物,是家庭做菜时必要的调味品;a为常见的单质,它的制品在生活中应用极广,其组成元素是合成人体血红蛋白所必需的;c中含有三种元素,c和d相混时会产生蓝色絮状沉淀物丙。

(1)c的化学式是 。

(2)a与b反应的化学方程式是 。

(3)c与d反应的基本类型属于 。

四.解答题(共4小题)

14.(2021 湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝入体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质 (选填“一”或“二”),理由是 。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗?小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。(2NaHCO3+H2SO4═Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

序号 反应前 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸溶液质量/克 0 10 10 10 10 10

C装置中溶液总质量/克 100.0 101.1 102.2 103.3 104.4 105.0

(3)如果去掉装置B,测量结果将会 (选填“偏大”或“偏小”)。

15.(2020 湖州)一水硫酸四氨合铜的化学式为[Cu(NH3)4]SO4 H2O,是一种高效、安全的杀菌剂。它在乙醇﹣﹣水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线如图甲所示。小明在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,他设计的合成路线如图乙所示:

(1)溶液A中一定存在的溶质为 。

(2)溶液B中含硫酸四氨合铜,“一系列操作”是指向溶液B中加入适量 、过滤、洗涤、干燥等。

16.(2020 湖州)有一包白色粉末,可能含氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠中的一种或几种,为了确定其组成,小明称取了9.3克粉末,向其中加入100克7.3%的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳气体完全逸出(忽略其他物质逸出),所得溶液的质量为107.1 克。用pH试纸检测溶液呈中性。

(1)产生二氧化碳气体的化学反应方程式为 。

(2)这包白色粉末的成分为 。

(3)求所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

17.(2019 湖州)实验室里有一瓶氢氧化钙粉末由于较长时间敞口放置,已部分变质为碳酸钙。某课外兴趣小组为测定该瓶粉末中碳酸钙的质量分数,进行实验操作、数据收集和计算。

(1)配制稀盐酸:配制500克7.3%的稀盐酸,需要36.5%的浓盐酸 克。

(2)抽样测定:将瓶中粉末搅拌均匀后称取20克样品放入烧杯并置于电子秤上,再加入足量稀盐酸充分反应,总质量与反应时间的关系如下表所示:

反应时间/秒 0 10 20 30 40

总质量/克 310.0 309.6 308.6 307.8 307.8

完全反应后,生成的CO2气体的质量为 克

(3)计算出该样品中CaCO3的质量分数(要有计算过程)。

(4)经过分析讨论,同学们觉得这样测得的结果有可能偏大,原因是 (指出一点即可)

浙江省湖州市三年(2019-2021)中考化学真题分类汇编-非选择题

参考答案与试题解析

一.填空题(共6小题)

1.(2021 湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2CaCO3↓+CO2↑+H2O,其化学反应属于 分解反应 (填基本反应类型)。

【解答】解:分解反应是由一种物质生成两种或两种以上的物质的反应,Ca(HCO3)2CaCO3↓+CO2↑+H2O,属于分解反应;故答案为:分解反应。

2.(2021 湖州)大型海水淡化厂采用反渗透膜技术淡化海水,但是需要利用化石燃料供能,成本较高。阿拉伯目前正在建设一面巨大的反射镜,这个装置会将太阳光聚集到一个足球场大小的钢制玻璃穹顶上,汇集后的热量可以使其中的海水蒸发。蒸发后海水的溶质质量分数 变大 (选填“变大”或“变小”或“不变”),此过程海水发生的变化是 物理 (选填“物理”或“化学”)变化。

【解答】解:这个装置会将太阳光聚集到一个足球场大小的钢制玻璃穹顶上,汇集后的热量可以使其中的海水蒸发,析出晶体前,溶质的质量不变,溶剂的质量减少,则蒸发后海水的溶质质量分数变大。

此过程海水发生的变化,只是水的状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化。

故答案为:

变大;物理。

3.(2020 湖州)太阳是太阳系中最大的天体,是地球表层所需能量的主要来源。太阳能属于 可再生能源 (选填“可再生能源”或“不可再生能源”)。

【解答】解:太阳能是取之不尽、用之不竭的能源,属于可再生能源。

故答案为:

可再生能源。

4.(2020 湖州)由我国自主研发的深海载人潜水器球壳于2019年建造完成并通过验收。球壳用被称为“海洋金属”的钛合金作为制造材料。钛合金不仅强度高而且具有弹性。如图为钛元素在元素周期表中的部分信息。

(1)钛原子的质子数为 22 。

(2)Ti除了表示钛元素、一个钛原子之外,还能表示 钛单质 。

(3)钛元素的化合价为+4价时,其对应的氧化物被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。它的化学式为 TiO2 。

【解答】解:(1)根据元素周期表中的一格可知,左上角的数字为22,表示原子序数为22;根据原子中原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数,则钛原子的质子数为22。

(2)Ti属于金属元素,可表示钛元素,表示一个钛原子,还能表示钛这一单质。

(3)钛元素的化合价为+4价时,氧元素显﹣2价,其氧化物的化学式为TiO2。

故答案为:

(1)22;

(2)钛单质;

(3)TiO2。

5.(2019 湖州)普通火柴的火柴头中含有可燃物、摩擦剂及氯酸钾和二氧化锰的混合物(氯酸钾和二氧化锰的混合物可提供助燃剂),火柴头在火柴皮上摩擦产生的热使可燃物燃烧放热,让氯酸钾快速分解产生助燃剂,使火柴头猛烈燃烧,从而引燃火柴梗。

(1)火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的 着火点 。

(2)写出快速产生助燃剂的化学反应方程式 2KClO32KCl+3O2↑ 。

【解答】解:(1)燃烧需要三个条件:①可燃物;②氧气;③温度达到着火点。根据本题所给信息分析可知,火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的着火点;

(2)氯酸钾在二氧化锰的催化作用下加热生成了氯化钾和氧气,化学方程式为:2KClO32KCl+3O2↑。

故答案为:

(1)着火点;

(2)2KClO32KCl+3O2↑。

6.(2019 湖州)有机物是自然界物质中的一个大家族。

(1)下列是生活中常见的物质:①尿素[CO(NH2)2]②纯碱(Na2CO3)③酒精(C2H5OH)④葡萄糖(C6H12O6),属于有机物的是 ①③④ (选填序号)。

(2)食醋是生活中常用的调味品,其主要成分是乙酸(CH3COOH),在乙酸分子中碳、氢、氧的原子个数比是 1:2:1 。

(3)一定质量的某有机化合物X与8克氧气恰好完全反应,生成8.8克二氧化碳和1.8克水。X中各元素的质量比为 12:1 。

【解答】解:(1)含有碳元素的化合物叫有机化合物,但一氧化碳、二氧化碳和碳酸盐的性质和无机化合物类似,归为无机化合物进行研究;属于有机物的是:①③④;

(2)在乙酸(CH3COOH)中,C、H、O的原子个数比为:1:2:1;

(3)8.8g二氧化碳中含有碳元素的质量为:8.8g×=2.4g;

8.8g二氧化碳中含有氧元素的质量为:8.8g﹣2.4g=6.4g;

1.8g水中含有氢元素的质量为:1.8g×=0.2g;

1.8g水中含有氧元素的质量为:1.8g﹣0.2g=1.6g;

二氧化碳和水中含有氧元素的质量之和为8g,正好等于参加反应的氧气的质量,该有机物是由碳元素和氢元素组成的;

有机物中碳元素和氢元素质量比为:2.4g:0.2g=12:1。

故答案为:

(1)①③④;

(2)1:2:1;

(3)C:H=12:1。

二.实验探究题(共6小题)

7.(2021 湖州)小明在冬天输液时发现护士在输液管上加了一个如图所示的装置,护士告诉他这是一次性输液加热棒,可以消除药液温度与体温的差异。加热棒里的成分到底是什么呢?科学研究小组通过上网查阅资料发现:一次性输液加热棒内的主要成分是还原性铁粉、炭粉和氯化钠等物质。该加热棒内是否真的含有这几种物质呢?科学研究小组设计了如下实验:

(1)探究加热棒内是否含有氯化钠

①将加热棒内的物质放入烧杯中,加入足量的水充分溶解、过滤,得到滤渣和滤液。

②取适量滤液于试管中,滴加适量的硝酸钡溶液和稀硝酸,无明显现象, 滴加适量的硝酸银溶液,产生白色沉淀 (填写正确的实验操作及现象),证明滤液中含有Cl﹣。

在老师的指导下通过进一步的实验证明滤液中还含有Na+,从而确定含有氯化钠。

(2)探究加热棒内是否含有铁粉

小明用磁铁靠近滤渣,发现部分黑色粉末被吸引。但被吸引的黑色物质也有可能是四氧化三铁。

小明通过如图装置探究黑色物质是否含有四氧化三铁,该物质鉴定的原理是:Fe3O4+4H23Fe+4H2O。

当观察到 无水硫酸铜粉末不变蓝 这一现象时,排除了四氧化三铁存在的可能性。

小英同学认为这还不能确定铁粉的存在,因为除了四氧化三铁外,钴粉、镍粉也是能被磁铁吸引的黑色粉末。研究小组的同学在查阅资料的基础上,进行如下实验:取适量被吸引的黑色物质于试管中,加入足量的稀盐酸,充分反应后,向试管中加入足量的过氧化氢溶液(能将Fe2+转化为Fe3+),然后滴加硫氰化钾溶液。溶液变为血红色,证明溶液中有Fe2+,得出加热棒中含有铁粉这一结论。

(3)探究加热棒内是否含有炭粉

点燃不能被吸引的黑色粉末,并将产生的气体通入足量澄清石灰水,石灰水变浑浊,得出加热棒内含有炭粉这一结论。请写出此操作过程中确认炭粉存在的化学方程式: C+O2CO2 、 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 。

综合上述实验,小明验证了加热棒内的主要成分。

加热棒为什么能够起到加热作用呢?小明还将进一步探究。

【解答】解:(1)②要证明滤液中含有氯离子,取适量滤液于试管中,滴加适量的硝酸钡溶液和稀硝酸,排除硫酸根和碳酸根离子的干扰后,滴入硝酸银溶液,若产生白色的沉淀即氯化银,说明滤液中含有氯离子,故填:滴加适量硝酸银溶液,产生白色沉淀;

(2)根据Fe3O4+4H23Fe+4H2O,氢气还原四氧化三铁的产物为铁和水,若黑色固体中含有四氧化三铁,则通入干燥的氢气后会有水和铁生成,但生成铁粉和四氧化三铁均为黑色,无明显现象,生成的水能使无水硫酸铜变蓝;黑色粉末中无四氧化三铁,则无水硫酸铜不变蓝,故填:无水硫酸铜粉末不变蓝;

(3)若黑色粉末中含有碳粉,碳粉点燃生成二氧化碳,二氧化碳气体通入澄清石灰水,二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,石灰水变浑浊,方程式为:C+O2CO2;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,故填:C+O2CO2;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。

8.(2021 湖州)20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2,将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如图所示),迅速收集产生的氧气。

(1)18O和16O互为 同位素 原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来跟踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究 光合作用释放的氧气来自水 。

(3)该实验必须在 有光 条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加入 无机盐 (选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

【解答】解:(1)18O和16O的质子数相同,互为同位素原子,故填:同位素;

(2)该实验是为了研究:光合作用释放的氧气来自水;故填:光合作用释放的氧气来自水;

(3)该实验是检验光合作用产生的氧气中的氧元素是来源于二氧化碳还是水,故需要在有光的条件下进行,故填:有光;

(3)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加入无机盐,并置于适宜环境下培养,故填:无机盐。

9.(2020 湖州)氯气(Cl2)是一种黄绿色气体,它可溶于水,得到黄绿色的氯水。它易与氢氧化钠反应,不与硫酸反应。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显 酸 性,从而知道氯气溶于水的过程中发生了化学变化。假设2成立。

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A.盐酸有漂白性 B.氯气有漂白性 C.次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据 盐酸能使紫色石蕊溶液变红,且不褪色 。

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的 ( ) 处写出试剂名称。最后,将经过除杂后得到的干燥氯气通入装有有色布条的试管中(如图乙)。布条颜色不变。得出结论:氯气不具有漂白性。

(3)次氯酸除了有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置。收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃。说明分解产物中含有 氧气 。

【解答】解:(1)酸性溶液加入紫色石蕊溶液后变红,实验中观察到溶液变红,说明溶液显酸性;

故答案为:酸。

(2)根据题目信息可知,氯气与水反应生成了盐酸和次氯酸,盐酸使溶液显酸性,可使紫色石蕊溶液变红,但是次氯酸具有漂白性,可以使颜色褪去,因此该过程使颜色褪去的是次氯酸,与盐酸无关;制取干燥气体,且不吸收氯气,常用浓硫酸,浓硫酸不吸收氯气,只吸收水蒸气,因此甲中是浓硫酸,为了保证气体充分流经浓硫酸,气体从长管进气;

故答案为:盐酸能使紫色石蕊溶液变红,且不褪色;

。

(3)产生的气体使带火星的木条复燃,符合氧气的性质,所以气体为氧气;

故答案为:氧气。

10.(2020 湖州)小明在实验室做镁条和稀盐酸反应的实验时,发现试管中产生大量气体、试管壁发烫。放置较长时间后,试管底部有沉淀生成。针对这一现象,小明进行了探究:

(1)小明最初认为试管底部的沉淀可能是镁与稀盐酸反应生成大量的MgCl2不能完全溶于水所致。但随后小明通过实验证实了沉淀不是MgCl2.你认为小明的实验操作是 取少量氯化镁于试管中,加入水 。

(2)小明查阅资料知道镁与水在加热的条件下能生成氢氧化镁(难溶性物质)和氢气。于是他进行了实验验证:将去除氧化膜的镁条和水放在试管中加热,发现镁条表面有少量气泡生成。停止加热后,却始终没有观察到沉淀。请对“没有观察到沉淀”这一结果作出合理的解释 镁与水在加热条件下反应生成了氢氧化镁,覆盖镁条表面,阻止了镁与水的继续反应 。

(3)镁与水反应没有观察到沉淀,而镁与稀盐酸混合却有沉淀,小明经过思考,认为沉淀的产生与氯离子有关。后来查阅资料得知,沉淀的主要成分是一种可溶于稀硝酸,并生成氯化镁、硝酸镁和水的碱式氯化镁[Mg(OH)Cl].请你设计实验验证沉淀中含有氯元素 取洗涤干净的后的沉淀,加入试管,加入稀硝酸溶解后,加入硝酸银溶液,若有白色沉淀生成说明含有氯元素 。

【解答】解:(1)氯化镁为可溶性盐,因此可以取沉淀加足量水,观察沉淀是否溶解,判断是否为氯化镁;

故答案为:取少量氯化镁于试管中,加入水。

(2)根据题目信息可知,镁与水在加热条件下会生成氢氧化镁和氢气,氢氧化镁难溶于水,因此会覆盖在镁条表面,阻止镁与水接触,反应无法继续进行;

故答案为:镁与水在加热条件下反应生成了氢氧化镁,覆盖镁条表面,阻止了镁与水的继续反应。

(3)碱式氯化镁,可与硝酸反应生成硝酸镁、氯化镁和水,氯化镁与硝酸银可以反应生成硝酸镁和氯化银沉淀,氯化银不溶于硝酸,利用此性质验证氯元素的存在;

故答案为:取洗涤干净后的沉淀,加入试管,加入稀硝酸溶解后,加入硝酸银溶液,若有白色沉淀生成说明含有氯元素。

11.(2019 湖州)课堂上,老师演示氢气还原氧化铜实验时,试管内壁出现光亮的紫红色。科学兴趣小组重做了这个实验,小明发现试管内壁显砖红色。为什么会出现不同的颜色呢?是否产生了别的物质?

小明查阅了相关资料。

资料1:氧化亚铜是砖红色不溶于水的固体

资料2:氧化亚铜能与硫酸反应,化学方程式为Cu2O+H2SO4═Cu+CuSO4+H2O

于是,小明往试管中加入一些稀硫酸浸泡一段时间后,根据产生的现象得出结论:附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜。

(1)得出“附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜”这一结论,依据的现象是 试管中溶液变蓝色,试管壁红色变浅 。

(2)小明与其他几个兴趣小组的同学进行了交流,发现加热前:第一小组是在潮湿的试管中加氧化铜粉末的;第二小组氧化铜粉末堆积在试管底部;第三小组氧化铜粉末薄薄地平铺在试管内壁。三个小组其他操作都相同且规范。结果是第一、二小组实验后试管内壁都显砖红色,第三小组试管内壁显光亮的紫红色。

通过比较分析,试管内壁出现砖红色物质的原因可能是 参与反应的氢气量不足或反应不充分 。

(3)第三小组实验虽然很成功,但是实验后试管内壁不容易清洗。老师告诉他们这是由于氧化铜粉末铺在试管内壁上造成的。如何既让实验成功又不会在试管内壁留下难以清洗的铜?小明经过思考重新设计了一个实验:他选择一束光亮的铜丝,对铜丝进行 绕成螺旋状后,在酒精灯火焰上灼烧 处理,将处理过的铜丝代替氧化铜粉末进行验,达到了预期的效果。

【解答】解:(1)得出“附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜”这一结论,依据的现象是:试管中溶液变蓝色,试管壁红色变浅;故答案为:试管中溶液变蓝色,试管壁红色变浅;

(2)结果是第一、二小组实验后试管内壁都显砖红色,第三小组试管内壁显光亮的紫红色。通过比较分析,试管内壁出现砖红色物质的原因可能是:参与反应的氢气量不足或反应不充分;故答案为:参与反应的氢气量不足或反应不充分;

(3)小明经过思考重新设计了一个实验:他选择一束光亮的铜丝,对铜丝进行绕成螺旋状后,在酒精灯火焰上灼烧处理,将处理过的铜丝代替氧化铜粉末进行验,达到了预期的效果;故答案为:绕成螺旋状后,在酒精灯火焰上灼烧;

12.(2019 湖州)小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

(1)事先预计可观察到的现象是 铝条外面有红色物质或溶液颜色变浅 。

(2)解释试管中溶液出现分层的原因: 硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小 。

(3)小明对气泡的成分提出了如下假设:可能是氢气;可能是二氧化硫;可能是氧气;可能是…

因为在实验过程中没有闻到刺激性的气味,所以小明同学排除气体是 二氧化硫 的可能性。

(4)小明在老师的指导下另取相同原料做了该实验,并用尖嘴导管将产生的气体导入洗涤液中,洗涤液中出现大量气泡,点燃气泡时发出爆鸣声并看到火焰。老师告诉他铝片表面产生的气体就是氢气,检验该气体时,不是直接在尖嘴导管口点燃,而是点燃从洗涤液中冒出的气泡。老师为什么要求小明这么操作? 防止爆炸,阻断火焰沿着导管进入制取装置

小明还有一个疑问:为什么铝放入硫酸铜溶液中会产生氢气呢?小明查阅资料得知,硫酸铜溶液属于酸性溶液,酸性溶液和酸溶液具有某些相似的性质。

【解答】解:(1)事先预计可观察到的现象是:铝条外面有红色物质或溶液颜色变浅;故答案为:铝条外面有红色物质或溶液颜色变浅;

(2)解释试管中溶液出现分层的原因:硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小;故答案为:硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小;

(3)因为在实验过程中没有闻到刺激性的气味,所以小明同学排除气体是二氧化硫的可能性,因为二氧化硫有刺激性气味;故答案为:二氧化硫;

(4)检验该气体时,不是直接在尖嘴导管口点燃,而是点燃从洗涤液中冒出的气泡,这样可以防止爆炸,阻断火焰沿着导管进入制取装置;故答案为:防止爆炸,阻断火焰沿着导管进入制取装置;(合理即可)

三.推断题(共1小题)

13.(2019 湖州)图中的a、b、c、d是初中科学中常见的四种不同类别的物质,连线的两物质(或其水溶液)都能发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已经略去)。其中甲是标准状况下密度最小的气体;乙为氯化物,是家庭做菜时必要的调味品;a为常见的单质,它的制品在生活中应用极广,其组成元素是合成人体血红蛋白所必需的;c中含有三种元素,c和d相混时会产生蓝色絮状沉淀物丙。

(1)c的化学式是 NaOH 。

(2)a与b反应的化学方程式是 Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ 。

(3)c与d反应的基本类型属于 复分解反应 。

【解答】解:(1)图中的a、b、c、d是初中科学中常见的四种不同类别的物质,连线的两物质(或其水溶液)都能发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已经略去),甲是标准状况下密度最小的气体,所以甲是氢气,乙为氯化物,是家庭做菜时必要的调味品,所以乙是氯化钠,a为常见的单质,它的制品在生活中应用极广,其组成元素是合成人体血红蛋白所必需的,所以a是铁,c中含有三种元素,c和d相混时会产生蓝色絮状沉淀物丙,所以丙是氢氧化铜沉淀,b和c反应生成氯化钠和铁反应生成氢气,所以b是盐酸,c是氢氧化钠,所以d是硫酸铜和氯化铜,经过验证,推导正确,所以c的化学式是NaOH;

(2)a与b的反应是铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,化学方程式是:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;

(3)c与d的反应是氯化铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠,基本类型属于复分解反应。

故答案为:(1)NaOH;

(2)Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;

(3)复分解反应。

四.解答题(共4小题)

14.(2021 湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝入体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质 二 (选填“一”或“二”),理由是 人体内不能达到50℃的温度或人体内有盐酸 。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗?小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。(2NaHCO3+H2SO4═Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

序号 反应前 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸溶液质量/克 0 10 10 10 10 10

C装置中溶液总质量/克 100.0 101.1 102.2 103.3 104.4 105.0

(3)如果去掉装置B,测量结果将会 偏大 (选填“偏大”或“偏小”)。

【解答】解:(1)因为人体内不能达到50℃的温度,所以他喝入无汽苏打水体内也会产生二氧化碳不是受热分解,主要是因为人体的为中有盐酸,盐酸与碳酸氢钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,因此喝入无汽苏打水体内也会产生二氧化碳;故填:二,人体内不能达到50℃的温度或人体内有盐酸;

(2)由题意得:生成二氧化碳的质量为105.0g﹣100.0g=5.0g

设样品中碳酸氢钠的质量为x

2NaHCO3+H2SO4═Na2SO4+2H2O+2CO2↑

168 88

x 5.0g

=

x≈9.55g

样品中碳酸氢钠的质量分数为:×100%=95.5%≠99%,因此包装袋上的标注不准确;

答:包装袋上的标注不准确;

(3)根据图中的实验过程。A装置硫酸与碳酸氢钠反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,B装置干燥二氧化碳气体,C装置吸收生成的二氧化碳,因此C装置中溶液增加量即为生成的二氧化碳气体,因此如果去掉装置B,则水蒸气也进入C装置,导致二氧化碳的质量增大,计算所得的碳酸氢钠的质量增大,测量结果将会偏大;故填:偏大。

15.(2020 湖州)一水硫酸四氨合铜的化学式为[Cu(NH3)4]SO4 H2O,是一种高效、安全的杀菌剂。它在乙醇﹣﹣水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线如图甲所示。小明在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,他设计的合成路线如图乙所示:

(1)溶液A中一定存在的溶质为 硫酸铜 。

(2)溶液B中含硫酸四氨合铜,“一系列操作”是指向溶液B中加入适量 乙醇 、过滤、洗涤、干燥等。

【解答】解:(1)溶液A中一定存在的溶质有稀硫酸和氧化铜反应生成的硫酸铜。

故填:硫酸铜。

(2)由图甲可知,一水硫酸四氨合铜不溶于乙醇,溶液B中含硫酸四氨合铜,“因此一系列操作”是指向溶液B中加入适量乙醇、过滤、洗涤、干燥等。

故填:乙醇。

16.(2020 湖州)有一包白色粉末,可能含氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠中的一种或几种,为了确定其组成,小明称取了9.3克粉末,向其中加入100克7.3%的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳气体完全逸出(忽略其他物质逸出),所得溶液的质量为107.1 克。用pH试纸检测溶液呈中性。

(1)产生二氧化碳气体的化学反应方程式为 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ 。

(2)这包白色粉末的成分为 碳酸钠、氢氧化钠 。

(3)求所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

【解答】解:(1)产生二氧化碳气体,是因为盐酸和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应的化学反应方程式为:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

故填:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

(2)设碳酸钠质量为x,消耗氯化氢质量为y,生成氯化钠质量为z,

反应生成二氧化碳质量:9.3g+100g﹣107.1g=2.2g,

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,

106 73 117 44

x y z 2.2g

===,

x=5.3g,y=3.65g,z=5.85g,

设氢氧化钠质量为m,反应生成氯化钠质量为n,

用pH试纸检测溶液呈中性,说明过量的盐酸和氢氧化钠反应,即样品中含有氢氧化钠,

与氢氧化钠反应的氯化氢质量:100g×7.3%﹣3.65g=3.65g,

NaOH+HCl═NaCl+H2O,

40 36.5 58.5

m 3.65g n

==,

m=4g,n=5.85g,

样品中氯化钠质量:9.3g﹣5.3g﹣4g=0,说明样品中不含有氯化钠,即样品中含有碳酸钠和氢氧化钠。

故填:碳酸钠、氢氧化钠。

(3)所得溶液中溶质的质量分数是:×100%=10.9%,

答:所得溶液中溶质的质量分数是10.9%。

17.(2019 湖州)实验室里有一瓶氢氧化钙粉末由于较长时间敞口放置,已部分变质为碳酸钙。某课外兴趣小组为测定该瓶粉末中碳酸钙的质量分数,进行实验操作、数据收集和计算。

(1)配制稀盐酸:配制500克7.3%的稀盐酸,需要36.5%的浓盐酸 100 克。

(2)抽样测定:将瓶中粉末搅拌均匀后称取20克样品放入烧杯并置于电子秤上,再加入足量稀盐酸充分反应,总质量与反应时间的关系如下表所示:

反应时间/秒 0 10 20 30 40

总质量/克 310.0 309.6 308.6 307.8 307.8

完全反应后,生成的CO2气体的质量为 2.2 克

(3)计算出该样品中CaCO3的质量分数(要有计算过程)。

(4)经过分析讨论,同学们觉得这样测得的结果有可能偏大,原因是 二氧化碳逸出时会带出水分或者盐酸具有挥发性 (指出一点即可)

【解答】解:

(1)根据溶液稀释过程溶质的质量不变,配制500克7.3%的稀盐酸,需要36.5%的浓盐酸 =100g。

(2)完全反应后,生成的CO2气体的质量为310.0g﹣307.8g=2.2g

(3)设该样品中CaCO3的质量分数为x

CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

20gx 2.2g

=

x=25%

(4)经过分析讨论,同学们觉得这样测得的结果有可能偏大,原因是 二氧化碳逸出时会带出水分或者盐酸具有挥发性。

故答案为:

(1)100。

(2)2.2。

(3)25%。

(4)二氧化碳逸出时会带出水分或者盐酸具有挥发性。

(

第

1

页 共

20

页

)

一.填空题(共6小题)

1.(2021 湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2CaCO3↓+CO2↑+H2O,其化学反应属于 (填基本反应类型)。

2.(2021 湖州)大型海水淡化厂采用反渗透膜技术淡化海水,但是需要利用化石燃料供能,成本较高。阿拉伯目前正在建设一面巨大的反射镜,这个装置会将太阳光聚集到一个足球场大小的钢制玻璃穹顶上,汇集后的热量可以使其中的海水蒸发。蒸发后海水的溶质质量分数 (选填“变大”或“变小”或“不变”),此过程海水发生的变化是 (选填“物理”或“化学”)变化。

3.(2020 湖州)太阳是太阳系中最大的天体,是地球表层所需能量的主要来源。太阳能属于 (选填“可再生能源”或“不可再生能源”)。

4.(2020 湖州)由我国自主研发的深海载人潜水器球壳于2019年建造完成并通过验收。球壳用被称为“海洋金属”的钛合金作为制造材料。钛合金不仅强度高而且具有弹性。如图为钛元素在元素周期表中的部分信息。

(1)钛原子的质子数为 。

(2)Ti除了表示钛元素、一个钛原子之外,还能表示 。

(3)钛元素的化合价为+4价时,其对应的氧化物被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。它的化学式为 。

5.(2019 湖州)普通火柴的火柴头中含有可燃物、摩擦剂及氯酸钾和二氧化锰的混合物(氯酸钾和二氧化锰的混合物可提供助燃剂),火柴头在火柴皮上摩擦产生的热使可燃物燃烧放热,让氯酸钾快速分解产生助燃剂,使火柴头猛烈燃烧,从而引燃火柴梗。

(1)火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的 。

(2)写出快速产生助燃剂的化学反应方程式 。

6.(2019 湖州)有机物是自然界物质中的一个大家族。

(1)下列是生活中常见的物质:①尿素[CO(NH2)2]②纯碱(Na2CO3)③酒精(C2H5OH)④葡萄糖(C6H12O6),属于有机物的是 (选填序号)。

(2)食醋是生活中常用的调味品,其主要成分是乙酸(CH3COOH),在乙酸分子中碳、氢、氧的原子个数比是 。

(3)一定质量的某有机化合物X与8克氧气恰好完全反应,生成8.8克二氧化碳和1.8克水。X中各元素的质量比为 。

二.实验探究题(共6小题)

7.(2021 湖州)小明在冬天输液时发现护士在输液管上加了一个如图所示的装置,护士告诉他这是一次性输液加热棒,可以消除药液温度与体温的差异。加热棒里的成分到底是什么呢?科学研究小组通过上网查阅资料发现:一次性输液加热棒内的主要成分是还原性铁粉、炭粉和氯化钠等物质。该加热棒内是否真的含有这几种物质呢?科学研究小组设计了如下实验:

(1)探究加热棒内是否含有氯化钠

①将加热棒内的物质放入烧杯中,加入足量的水充分溶解、过滤,得到滤渣和滤液。

②取适量滤液于试管中,滴加适量的硝酸钡溶液和稀硝酸,无明显现象, (填写正确的实验操作及现象),证明滤液中含有Cl﹣。

在老师的指导下通过进一步的实验证明滤液中还含有Na+,从而确定含有氯化钠。

(2)探究加热棒内是否含有铁粉

小明用磁铁靠近滤渣,发现部分黑色粉末被吸引。但被吸引的黑色物质也有可能是四氧化三铁。

小明通过如图装置探究黑色物质是否含有四氧化三铁,该物质鉴定的原理是:Fe3O4+4H23Fe+4H2O。

当观察到 这一现象时,排除了四氧化三铁存在的可能性。

小英同学认为这还不能确定铁粉的存在,因为除了四氧化三铁外,钴粉、镍粉也是能被磁铁吸引的黑色粉末。研究小组的同学在查阅资料的基础上,进行如下实验:取适量被吸引的黑色物质于试管中,加入足量的稀盐酸,充分反应后,向试管中加入足量的过氧化氢溶液(能将Fe2+转化为Fe3+),然后滴加硫氰化钾溶液。溶液变为血红色,证明溶液中有Fe2+,得出加热棒中含有铁粉这一结论。

(3)探究加热棒内是否含有炭粉

点燃不能被吸引的黑色粉末,并将产生的气体通入足量澄清石灰水,石灰水变浑浊,得出加热棒内含有炭粉这一结论。请写出此操作过程中确认炭粉存在的化学方程式: 、 。

综合上述实验,小明验证了加热棒内的主要成分。

加热棒为什么能够起到加热作用呢?小明还将进一步探究。

8.(2021 湖州)20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2,将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如图所示),迅速收集产生的氧气。

(1)18O和16O互为 原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来跟踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究 。

(3)该实验必须在 条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加入 (选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

9.(2020 湖州)氯气(Cl2)是一种黄绿色气体,它可溶于水,得到黄绿色的氯水。它易与氢氧化钠反应,不与硫酸反应。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显 性,从而知道氯气溶于水的过程中发生了化学变化。假设2成立。

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A.盐酸有漂白性 B.氯气有漂白性 C.次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据 。

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的 ( ) 处写出试剂名称。最后,将经过除杂后得到的干燥氯气通入装有有色布条的试管中(如图乙)。布条颜色不变。得出结论:氯气不具有漂白性。

(3)次氯酸除了有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置。收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃。说明分解产物中含有 。

10.(2020 湖州)小明在实验室做镁条和稀盐酸反应的实验时,发现试管中产生大量气体、试管壁发烫。放置较长时间后,试管底部有沉淀生成。针对这一现象,小明进行了探究:

(1)小明最初认为试管底部的沉淀可能是镁与稀盐酸反应生成大量的MgCl2不能完全溶于水所致。但随后小明通过实验证实了沉淀不是MgCl2.你认为小明的实验操作是 。

(2)小明查阅资料知道镁与水在加热的条件下能生成氢氧化镁(难溶性物质)和氢气。于是他进行了实验验证:将去除氧化膜的镁条和水放在试管中加热,发现镁条表面有少量气泡生成。停止加热后,却始终没有观察到沉淀。请对“没有观察到沉淀”这一结果作出合理的解释 。

(3)镁与水反应没有观察到沉淀,而镁与稀盐酸混合却有沉淀,小明经过思考,认为沉淀的产生与氯离子有关。后来查阅资料得知,沉淀的主要成分是一种可溶于稀硝酸,并生成氯化镁、硝酸镁和水的碱式氯化镁[Mg(OH)Cl].请你设计实验验证沉淀中含有氯元素 。

11.(2019 湖州)课堂上,老师演示氢气还原氧化铜实验时,试管内壁出现光亮的紫红色。科学兴趣小组重做了这个实验,小明发现试管内壁显砖红色。为什么会出现不同的颜色呢?是否产生了别的物质?

小明查阅了相关资料。

资料1:氧化亚铜是砖红色不溶于水的固体

资料2:氧化亚铜能与硫酸反应,化学方程式为Cu2O+H2SO4═Cu+CuSO4+H2O

于是,小明往试管中加入一些稀硫酸浸泡一段时间后,根据产生的现象得出结论:附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜。

(1)得出“附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜”这一结论,依据的现象是 。

(2)小明与其他几个兴趣小组的同学进行了交流,发现加热前:第一小组是在潮湿的试管中加氧化铜粉末的;第二小组氧化铜粉末堆积在试管底部;第三小组氧化铜粉末薄薄地平铺在试管内壁。三个小组其他操作都相同且规范。结果是第一、二小组实验后试管内壁都显砖红色,第三小组试管内壁显光亮的紫红色。

通过比较分析,试管内壁出现砖红色物质的原因可能是 。

(3)第三小组实验虽然很成功,但是实验后试管内壁不容易清洗。老师告诉他们这是由于氧化铜粉末铺在试管内壁上造成的。如何既让实验成功又不会在试管内壁留下难以清洗的铜?小明经过思考重新设计了一个实验:他选择一束光亮的铜丝,对铜丝进行 处理,将处理过的铜丝代替氧化铜粉末进行验,达到了预期的效果。

12.(2019 湖州)小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

(1)事先预计可观察到的现象是 。

(2)解释试管中溶液出现分层的原因: 。

(3)小明对气泡的成分提出了如下假设:可能是氢气;可能是二氧化硫;可能是氧气;可能是…

因为在实验过程中没有闻到刺激性的气味,所以小明同学排除气体是 的可能性。

(4)小明在老师的指导下另取相同原料做了该实验,并用尖嘴导管将产生的气体导入洗涤液中,洗涤液中出现大量气泡,点燃气泡时发出爆鸣声并看到火焰。老师告诉他铝片表面产生的气体就是氢气,检验该气体时,不是直接在尖嘴导管口点燃,而是点燃从洗涤液中冒出的气泡。老师为什么要求小明这么操作?

小明还有一个疑问:为什么铝放入硫酸铜溶液中会产生氢气呢?小明查阅资料得知,硫酸铜溶液属于酸性溶液,酸性溶液和酸溶液具有某些相似的性质。

三.推断题(共1小题)

13.(2019 湖州)图中的a、b、c、d是初中科学中常见的四种不同类别的物质,连线的两物质(或其水溶液)都能发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已经略去)。其中甲是标准状况下密度最小的气体;乙为氯化物,是家庭做菜时必要的调味品;a为常见的单质,它的制品在生活中应用极广,其组成元素是合成人体血红蛋白所必需的;c中含有三种元素,c和d相混时会产生蓝色絮状沉淀物丙。

(1)c的化学式是 。

(2)a与b反应的化学方程式是 。

(3)c与d反应的基本类型属于 。

四.解答题(共4小题)

14.(2021 湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝入体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质 (选填“一”或“二”),理由是 。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗?小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。(2NaHCO3+H2SO4═Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

序号 反应前 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸溶液质量/克 0 10 10 10 10 10

C装置中溶液总质量/克 100.0 101.1 102.2 103.3 104.4 105.0

(3)如果去掉装置B,测量结果将会 (选填“偏大”或“偏小”)。

15.(2020 湖州)一水硫酸四氨合铜的化学式为[Cu(NH3)4]SO4 H2O,是一种高效、安全的杀菌剂。它在乙醇﹣﹣水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线如图甲所示。小明在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,他设计的合成路线如图乙所示:

(1)溶液A中一定存在的溶质为 。

(2)溶液B中含硫酸四氨合铜,“一系列操作”是指向溶液B中加入适量 、过滤、洗涤、干燥等。

16.(2020 湖州)有一包白色粉末,可能含氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠中的一种或几种,为了确定其组成,小明称取了9.3克粉末,向其中加入100克7.3%的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳气体完全逸出(忽略其他物质逸出),所得溶液的质量为107.1 克。用pH试纸检测溶液呈中性。

(1)产生二氧化碳气体的化学反应方程式为 。

(2)这包白色粉末的成分为 。

(3)求所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

17.(2019 湖州)实验室里有一瓶氢氧化钙粉末由于较长时间敞口放置,已部分变质为碳酸钙。某课外兴趣小组为测定该瓶粉末中碳酸钙的质量分数,进行实验操作、数据收集和计算。

(1)配制稀盐酸:配制500克7.3%的稀盐酸,需要36.5%的浓盐酸 克。

(2)抽样测定:将瓶中粉末搅拌均匀后称取20克样品放入烧杯并置于电子秤上,再加入足量稀盐酸充分反应,总质量与反应时间的关系如下表所示:

反应时间/秒 0 10 20 30 40

总质量/克 310.0 309.6 308.6 307.8 307.8

完全反应后,生成的CO2气体的质量为 克

(3)计算出该样品中CaCO3的质量分数(要有计算过程)。

(4)经过分析讨论,同学们觉得这样测得的结果有可能偏大,原因是 (指出一点即可)

浙江省湖州市三年(2019-2021)中考化学真题分类汇编-非选择题

参考答案与试题解析

一.填空题(共6小题)

1.(2021 湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2CaCO3↓+CO2↑+H2O,其化学反应属于 分解反应 (填基本反应类型)。

【解答】解:分解反应是由一种物质生成两种或两种以上的物质的反应,Ca(HCO3)2CaCO3↓+CO2↑+H2O,属于分解反应;故答案为:分解反应。

2.(2021 湖州)大型海水淡化厂采用反渗透膜技术淡化海水,但是需要利用化石燃料供能,成本较高。阿拉伯目前正在建设一面巨大的反射镜,这个装置会将太阳光聚集到一个足球场大小的钢制玻璃穹顶上,汇集后的热量可以使其中的海水蒸发。蒸发后海水的溶质质量分数 变大 (选填“变大”或“变小”或“不变”),此过程海水发生的变化是 物理 (选填“物理”或“化学”)变化。

【解答】解:这个装置会将太阳光聚集到一个足球场大小的钢制玻璃穹顶上,汇集后的热量可以使其中的海水蒸发,析出晶体前,溶质的质量不变,溶剂的质量减少,则蒸发后海水的溶质质量分数变大。

此过程海水发生的变化,只是水的状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化。

故答案为:

变大;物理。

3.(2020 湖州)太阳是太阳系中最大的天体,是地球表层所需能量的主要来源。太阳能属于 可再生能源 (选填“可再生能源”或“不可再生能源”)。

【解答】解:太阳能是取之不尽、用之不竭的能源,属于可再生能源。

故答案为:

可再生能源。

4.(2020 湖州)由我国自主研发的深海载人潜水器球壳于2019年建造完成并通过验收。球壳用被称为“海洋金属”的钛合金作为制造材料。钛合金不仅强度高而且具有弹性。如图为钛元素在元素周期表中的部分信息。

(1)钛原子的质子数为 22 。

(2)Ti除了表示钛元素、一个钛原子之外,还能表示 钛单质 。

(3)钛元素的化合价为+4价时,其对应的氧化物被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。它的化学式为 TiO2 。

【解答】解:(1)根据元素周期表中的一格可知,左上角的数字为22,表示原子序数为22;根据原子中原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数,则钛原子的质子数为22。

(2)Ti属于金属元素,可表示钛元素,表示一个钛原子,还能表示钛这一单质。

(3)钛元素的化合价为+4价时,氧元素显﹣2价,其氧化物的化学式为TiO2。

故答案为:

(1)22;

(2)钛单质;

(3)TiO2。

5.(2019 湖州)普通火柴的火柴头中含有可燃物、摩擦剂及氯酸钾和二氧化锰的混合物(氯酸钾和二氧化锰的混合物可提供助燃剂),火柴头在火柴皮上摩擦产生的热使可燃物燃烧放热,让氯酸钾快速分解产生助燃剂,使火柴头猛烈燃烧,从而引燃火柴梗。

(1)火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的 着火点 。

(2)写出快速产生助燃剂的化学反应方程式 2KClO32KCl+3O2↑ 。

【解答】解:(1)燃烧需要三个条件:①可燃物;②氧气;③温度达到着火点。根据本题所给信息分析可知,火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的着火点;

(2)氯酸钾在二氧化锰的催化作用下加热生成了氯化钾和氧气,化学方程式为:2KClO32KCl+3O2↑。

故答案为:

(1)着火点;

(2)2KClO32KCl+3O2↑。

6.(2019 湖州)有机物是自然界物质中的一个大家族。

(1)下列是生活中常见的物质:①尿素[CO(NH2)2]②纯碱(Na2CO3)③酒精(C2H5OH)④葡萄糖(C6H12O6),属于有机物的是 ①③④ (选填序号)。

(2)食醋是生活中常用的调味品,其主要成分是乙酸(CH3COOH),在乙酸分子中碳、氢、氧的原子个数比是 1:2:1 。

(3)一定质量的某有机化合物X与8克氧气恰好完全反应,生成8.8克二氧化碳和1.8克水。X中各元素的质量比为 12:1 。

【解答】解:(1)含有碳元素的化合物叫有机化合物,但一氧化碳、二氧化碳和碳酸盐的性质和无机化合物类似,归为无机化合物进行研究;属于有机物的是:①③④;

(2)在乙酸(CH3COOH)中,C、H、O的原子个数比为:1:2:1;

(3)8.8g二氧化碳中含有碳元素的质量为:8.8g×=2.4g;

8.8g二氧化碳中含有氧元素的质量为:8.8g﹣2.4g=6.4g;

1.8g水中含有氢元素的质量为:1.8g×=0.2g;

1.8g水中含有氧元素的质量为:1.8g﹣0.2g=1.6g;

二氧化碳和水中含有氧元素的质量之和为8g,正好等于参加反应的氧气的质量,该有机物是由碳元素和氢元素组成的;

有机物中碳元素和氢元素质量比为:2.4g:0.2g=12:1。

故答案为:

(1)①③④;

(2)1:2:1;

(3)C:H=12:1。

二.实验探究题(共6小题)

7.(2021 湖州)小明在冬天输液时发现护士在输液管上加了一个如图所示的装置,护士告诉他这是一次性输液加热棒,可以消除药液温度与体温的差异。加热棒里的成分到底是什么呢?科学研究小组通过上网查阅资料发现:一次性输液加热棒内的主要成分是还原性铁粉、炭粉和氯化钠等物质。该加热棒内是否真的含有这几种物质呢?科学研究小组设计了如下实验:

(1)探究加热棒内是否含有氯化钠

①将加热棒内的物质放入烧杯中,加入足量的水充分溶解、过滤,得到滤渣和滤液。

②取适量滤液于试管中,滴加适量的硝酸钡溶液和稀硝酸,无明显现象, 滴加适量的硝酸银溶液,产生白色沉淀 (填写正确的实验操作及现象),证明滤液中含有Cl﹣。

在老师的指导下通过进一步的实验证明滤液中还含有Na+,从而确定含有氯化钠。

(2)探究加热棒内是否含有铁粉

小明用磁铁靠近滤渣,发现部分黑色粉末被吸引。但被吸引的黑色物质也有可能是四氧化三铁。

小明通过如图装置探究黑色物质是否含有四氧化三铁,该物质鉴定的原理是:Fe3O4+4H23Fe+4H2O。

当观察到 无水硫酸铜粉末不变蓝 这一现象时,排除了四氧化三铁存在的可能性。

小英同学认为这还不能确定铁粉的存在,因为除了四氧化三铁外,钴粉、镍粉也是能被磁铁吸引的黑色粉末。研究小组的同学在查阅资料的基础上,进行如下实验:取适量被吸引的黑色物质于试管中,加入足量的稀盐酸,充分反应后,向试管中加入足量的过氧化氢溶液(能将Fe2+转化为Fe3+),然后滴加硫氰化钾溶液。溶液变为血红色,证明溶液中有Fe2+,得出加热棒中含有铁粉这一结论。

(3)探究加热棒内是否含有炭粉

点燃不能被吸引的黑色粉末,并将产生的气体通入足量澄清石灰水,石灰水变浑浊,得出加热棒内含有炭粉这一结论。请写出此操作过程中确认炭粉存在的化学方程式: C+O2CO2 、 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 。

综合上述实验,小明验证了加热棒内的主要成分。

加热棒为什么能够起到加热作用呢?小明还将进一步探究。

【解答】解:(1)②要证明滤液中含有氯离子,取适量滤液于试管中,滴加适量的硝酸钡溶液和稀硝酸,排除硫酸根和碳酸根离子的干扰后,滴入硝酸银溶液,若产生白色的沉淀即氯化银,说明滤液中含有氯离子,故填:滴加适量硝酸银溶液,产生白色沉淀;

(2)根据Fe3O4+4H23Fe+4H2O,氢气还原四氧化三铁的产物为铁和水,若黑色固体中含有四氧化三铁,则通入干燥的氢气后会有水和铁生成,但生成铁粉和四氧化三铁均为黑色,无明显现象,生成的水能使无水硫酸铜变蓝;黑色粉末中无四氧化三铁,则无水硫酸铜不变蓝,故填:无水硫酸铜粉末不变蓝;

(3)若黑色粉末中含有碳粉,碳粉点燃生成二氧化碳,二氧化碳气体通入澄清石灰水,二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,石灰水变浑浊,方程式为:C+O2CO2;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,故填:C+O2CO2;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。

8.(2021 湖州)20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2,将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如图所示),迅速收集产生的氧气。

(1)18O和16O互为 同位素 原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来跟踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究 光合作用释放的氧气来自水 。

(3)该实验必须在 有光 条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加入 无机盐 (选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

【解答】解:(1)18O和16O的质子数相同,互为同位素原子,故填:同位素;

(2)该实验是为了研究:光合作用释放的氧气来自水;故填:光合作用释放的氧气来自水;

(3)该实验是检验光合作用产生的氧气中的氧元素是来源于二氧化碳还是水,故需要在有光的条件下进行,故填:有光;

(3)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加入无机盐,并置于适宜环境下培养,故填:无机盐。

9.(2020 湖州)氯气(Cl2)是一种黄绿色气体,它可溶于水,得到黄绿色的氯水。它易与氢氧化钠反应,不与硫酸反应。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显 酸 性,从而知道氯气溶于水的过程中发生了化学变化。假设2成立。

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A.盐酸有漂白性 B.氯气有漂白性 C.次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据 盐酸能使紫色石蕊溶液变红,且不褪色 。

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的 ( ) 处写出试剂名称。最后,将经过除杂后得到的干燥氯气通入装有有色布条的试管中(如图乙)。布条颜色不变。得出结论:氯气不具有漂白性。

(3)次氯酸除了有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置。收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃。说明分解产物中含有 氧气 。

【解答】解:(1)酸性溶液加入紫色石蕊溶液后变红,实验中观察到溶液变红,说明溶液显酸性;

故答案为:酸。

(2)根据题目信息可知,氯气与水反应生成了盐酸和次氯酸,盐酸使溶液显酸性,可使紫色石蕊溶液变红,但是次氯酸具有漂白性,可以使颜色褪去,因此该过程使颜色褪去的是次氯酸,与盐酸无关;制取干燥气体,且不吸收氯气,常用浓硫酸,浓硫酸不吸收氯气,只吸收水蒸气,因此甲中是浓硫酸,为了保证气体充分流经浓硫酸,气体从长管进气;

故答案为:盐酸能使紫色石蕊溶液变红,且不褪色;

。

(3)产生的气体使带火星的木条复燃,符合氧气的性质,所以气体为氧气;

故答案为:氧气。

10.(2020 湖州)小明在实验室做镁条和稀盐酸反应的实验时,发现试管中产生大量气体、试管壁发烫。放置较长时间后,试管底部有沉淀生成。针对这一现象,小明进行了探究:

(1)小明最初认为试管底部的沉淀可能是镁与稀盐酸反应生成大量的MgCl2不能完全溶于水所致。但随后小明通过实验证实了沉淀不是MgCl2.你认为小明的实验操作是 取少量氯化镁于试管中,加入水 。

(2)小明查阅资料知道镁与水在加热的条件下能生成氢氧化镁(难溶性物质)和氢气。于是他进行了实验验证:将去除氧化膜的镁条和水放在试管中加热,发现镁条表面有少量气泡生成。停止加热后,却始终没有观察到沉淀。请对“没有观察到沉淀”这一结果作出合理的解释 镁与水在加热条件下反应生成了氢氧化镁,覆盖镁条表面,阻止了镁与水的继续反应 。

(3)镁与水反应没有观察到沉淀,而镁与稀盐酸混合却有沉淀,小明经过思考,认为沉淀的产生与氯离子有关。后来查阅资料得知,沉淀的主要成分是一种可溶于稀硝酸,并生成氯化镁、硝酸镁和水的碱式氯化镁[Mg(OH)Cl].请你设计实验验证沉淀中含有氯元素 取洗涤干净的后的沉淀,加入试管,加入稀硝酸溶解后,加入硝酸银溶液,若有白色沉淀生成说明含有氯元素 。

【解答】解:(1)氯化镁为可溶性盐,因此可以取沉淀加足量水,观察沉淀是否溶解,判断是否为氯化镁;

故答案为:取少量氯化镁于试管中,加入水。

(2)根据题目信息可知,镁与水在加热条件下会生成氢氧化镁和氢气,氢氧化镁难溶于水,因此会覆盖在镁条表面,阻止镁与水接触,反应无法继续进行;

故答案为:镁与水在加热条件下反应生成了氢氧化镁,覆盖镁条表面,阻止了镁与水的继续反应。

(3)碱式氯化镁,可与硝酸反应生成硝酸镁、氯化镁和水,氯化镁与硝酸银可以反应生成硝酸镁和氯化银沉淀,氯化银不溶于硝酸,利用此性质验证氯元素的存在;

故答案为:取洗涤干净后的沉淀,加入试管,加入稀硝酸溶解后,加入硝酸银溶液,若有白色沉淀生成说明含有氯元素。

11.(2019 湖州)课堂上,老师演示氢气还原氧化铜实验时,试管内壁出现光亮的紫红色。科学兴趣小组重做了这个实验,小明发现试管内壁显砖红色。为什么会出现不同的颜色呢?是否产生了别的物质?

小明查阅了相关资料。

资料1:氧化亚铜是砖红色不溶于水的固体

资料2:氧化亚铜能与硫酸反应,化学方程式为Cu2O+H2SO4═Cu+CuSO4+H2O

于是,小明往试管中加入一些稀硫酸浸泡一段时间后,根据产生的现象得出结论:附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜。

(1)得出“附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜”这一结论,依据的现象是 试管中溶液变蓝色,试管壁红色变浅 。

(2)小明与其他几个兴趣小组的同学进行了交流,发现加热前:第一小组是在潮湿的试管中加氧化铜粉末的;第二小组氧化铜粉末堆积在试管底部;第三小组氧化铜粉末薄薄地平铺在试管内壁。三个小组其他操作都相同且规范。结果是第一、二小组实验后试管内壁都显砖红色,第三小组试管内壁显光亮的紫红色。

通过比较分析,试管内壁出现砖红色物质的原因可能是 参与反应的氢气量不足或反应不充分 。

(3)第三小组实验虽然很成功,但是实验后试管内壁不容易清洗。老师告诉他们这是由于氧化铜粉末铺在试管内壁上造成的。如何既让实验成功又不会在试管内壁留下难以清洗的铜?小明经过思考重新设计了一个实验:他选择一束光亮的铜丝,对铜丝进行 绕成螺旋状后,在酒精灯火焰上灼烧 处理,将处理过的铜丝代替氧化铜粉末进行验,达到了预期的效果。

【解答】解:(1)得出“附着在试管内壁上的物质中含有氧化亚铜”这一结论,依据的现象是:试管中溶液变蓝色,试管壁红色变浅;故答案为:试管中溶液变蓝色,试管壁红色变浅;

(2)结果是第一、二小组实验后试管内壁都显砖红色,第三小组试管内壁显光亮的紫红色。通过比较分析,试管内壁出现砖红色物质的原因可能是:参与反应的氢气量不足或反应不充分;故答案为:参与反应的氢气量不足或反应不充分;

(3)小明经过思考重新设计了一个实验:他选择一束光亮的铜丝,对铜丝进行绕成螺旋状后,在酒精灯火焰上灼烧处理,将处理过的铜丝代替氧化铜粉末进行验,达到了预期的效果;故答案为:绕成螺旋状后,在酒精灯火焰上灼烧;

12.(2019 湖州)小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

(1)事先预计可观察到的现象是 铝条外面有红色物质或溶液颜色变浅 。

(2)解释试管中溶液出现分层的原因: 硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小 。

(3)小明对气泡的成分提出了如下假设:可能是氢气;可能是二氧化硫;可能是氧气;可能是…

因为在实验过程中没有闻到刺激性的气味,所以小明同学排除气体是 二氧化硫 的可能性。

(4)小明在老师的指导下另取相同原料做了该实验,并用尖嘴导管将产生的气体导入洗涤液中,洗涤液中出现大量气泡,点燃气泡时发出爆鸣声并看到火焰。老师告诉他铝片表面产生的气体就是氢气,检验该气体时,不是直接在尖嘴导管口点燃,而是点燃从洗涤液中冒出的气泡。老师为什么要求小明这么操作? 防止爆炸,阻断火焰沿着导管进入制取装置

小明还有一个疑问:为什么铝放入硫酸铜溶液中会产生氢气呢?小明查阅资料得知,硫酸铜溶液属于酸性溶液,酸性溶液和酸溶液具有某些相似的性质。

【解答】解:(1)事先预计可观察到的现象是:铝条外面有红色物质或溶液颜色变浅;故答案为:铝条外面有红色物质或溶液颜色变浅;

(2)解释试管中溶液出现分层的原因:硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小;故答案为:硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小;

(3)因为在实验过程中没有闻到刺激性的气味,所以小明同学排除气体是二氧化硫的可能性,因为二氧化硫有刺激性气味;故答案为:二氧化硫;

(4)检验该气体时,不是直接在尖嘴导管口点燃,而是点燃从洗涤液中冒出的气泡,这样可以防止爆炸,阻断火焰沿着导管进入制取装置;故答案为:防止爆炸,阻断火焰沿着导管进入制取装置;(合理即可)

三.推断题(共1小题)

13.(2019 湖州)图中的a、b、c、d是初中科学中常见的四种不同类别的物质,连线的两物质(或其水溶液)都能发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已经略去)。其中甲是标准状况下密度最小的气体;乙为氯化物,是家庭做菜时必要的调味品;a为常见的单质,它的制品在生活中应用极广,其组成元素是合成人体血红蛋白所必需的;c中含有三种元素,c和d相混时会产生蓝色絮状沉淀物丙。

(1)c的化学式是 NaOH 。

(2)a与b反应的化学方程式是 Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ 。

(3)c与d反应的基本类型属于 复分解反应 。

【解答】解:(1)图中的a、b、c、d是初中科学中常见的四种不同类别的物质,连线的两物质(或其水溶液)都能发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已经略去),甲是标准状况下密度最小的气体,所以甲是氢气,乙为氯化物,是家庭做菜时必要的调味品,所以乙是氯化钠,a为常见的单质,它的制品在生活中应用极广,其组成元素是合成人体血红蛋白所必需的,所以a是铁,c中含有三种元素,c和d相混时会产生蓝色絮状沉淀物丙,所以丙是氢氧化铜沉淀,b和c反应生成氯化钠和铁反应生成氢气,所以b是盐酸,c是氢氧化钠,所以d是硫酸铜和氯化铜,经过验证,推导正确,所以c的化学式是NaOH;

(2)a与b的反应是铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,化学方程式是:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;

(3)c与d的反应是氯化铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠,基本类型属于复分解反应。

故答案为:(1)NaOH;

(2)Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;

(3)复分解反应。

四.解答题(共4小题)

14.(2021 湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝入体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质 二 (选填“一”或“二”),理由是 人体内不能达到50℃的温度或人体内有盐酸 。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗?小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。(2NaHCO3+H2SO4═Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

序号 反应前 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸溶液质量/克 0 10 10 10 10 10

C装置中溶液总质量/克 100.0 101.1 102.2 103.3 104.4 105.0

(3)如果去掉装置B,测量结果将会 偏大 (选填“偏大”或“偏小”)。

【解答】解:(1)因为人体内不能达到50℃的温度,所以他喝入无汽苏打水体内也会产生二氧化碳不是受热分解,主要是因为人体的为中有盐酸,盐酸与碳酸氢钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,因此喝入无汽苏打水体内也会产生二氧化碳;故填:二,人体内不能达到50℃的温度或人体内有盐酸;

(2)由题意得:生成二氧化碳的质量为105.0g﹣100.0g=5.0g

设样品中碳酸氢钠的质量为x

2NaHCO3+H2SO4═Na2SO4+2H2O+2CO2↑

168 88

x 5.0g

=

x≈9.55g

样品中碳酸氢钠的质量分数为:×100%=95.5%≠99%,因此包装袋上的标注不准确;

答:包装袋上的标注不准确;

(3)根据图中的实验过程。A装置硫酸与碳酸氢钠反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,B装置干燥二氧化碳气体,C装置吸收生成的二氧化碳,因此C装置中溶液增加量即为生成的二氧化碳气体,因此如果去掉装置B,则水蒸气也进入C装置,导致二氧化碳的质量增大,计算所得的碳酸氢钠的质量增大,测量结果将会偏大;故填:偏大。

15.(2020 湖州)一水硫酸四氨合铜的化学式为[Cu(NH3)4]SO4 H2O,是一种高效、安全的杀菌剂。它在乙醇﹣﹣水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线如图甲所示。小明在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,他设计的合成路线如图乙所示:

(1)溶液A中一定存在的溶质为 硫酸铜 。

(2)溶液B中含硫酸四氨合铜,“一系列操作”是指向溶液B中加入适量 乙醇 、过滤、洗涤、干燥等。

【解答】解:(1)溶液A中一定存在的溶质有稀硫酸和氧化铜反应生成的硫酸铜。

故填:硫酸铜。

(2)由图甲可知,一水硫酸四氨合铜不溶于乙醇,溶液B中含硫酸四氨合铜,“因此一系列操作”是指向溶液B中加入适量乙醇、过滤、洗涤、干燥等。

故填:乙醇。

16.(2020 湖州)有一包白色粉末,可能含氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠中的一种或几种,为了确定其组成,小明称取了9.3克粉末,向其中加入100克7.3%的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳气体完全逸出(忽略其他物质逸出),所得溶液的质量为107.1 克。用pH试纸检测溶液呈中性。

(1)产生二氧化碳气体的化学反应方程式为 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ 。

(2)这包白色粉末的成分为 碳酸钠、氢氧化钠 。

(3)求所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

【解答】解:(1)产生二氧化碳气体,是因为盐酸和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应的化学反应方程式为:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

故填:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

(2)设碳酸钠质量为x,消耗氯化氢质量为y,生成氯化钠质量为z,

反应生成二氧化碳质量:9.3g+100g﹣107.1g=2.2g,

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,

106 73 117 44

x y z 2.2g

===,

x=5.3g,y=3.65g,z=5.85g,

设氢氧化钠质量为m,反应生成氯化钠质量为n,

用pH试纸检测溶液呈中性,说明过量的盐酸和氢氧化钠反应,即样品中含有氢氧化钠,

与氢氧化钠反应的氯化氢质量:100g×7.3%﹣3.65g=3.65g,

NaOH+HCl═NaCl+H2O,

40 36.5 58.5

m 3.65g n

==,

m=4g,n=5.85g,

样品中氯化钠质量:9.3g﹣5.3g﹣4g=0,说明样品中不含有氯化钠,即样品中含有碳酸钠和氢氧化钠。

故填:碳酸钠、氢氧化钠。

(3)所得溶液中溶质的质量分数是:×100%=10.9%,

答:所得溶液中溶质的质量分数是10.9%。

17.(2019 湖州)实验室里有一瓶氢氧化钙粉末由于较长时间敞口放置,已部分变质为碳酸钙。某课外兴趣小组为测定该瓶粉末中碳酸钙的质量分数,进行实验操作、数据收集和计算。

(1)配制稀盐酸:配制500克7.3%的稀盐酸,需要36.5%的浓盐酸 100 克。

(2)抽样测定:将瓶中粉末搅拌均匀后称取20克样品放入烧杯并置于电子秤上,再加入足量稀盐酸充分反应,总质量与反应时间的关系如下表所示:

反应时间/秒 0 10 20 30 40

总质量/克 310.0 309.6 308.6 307.8 307.8

完全反应后,生成的CO2气体的质量为 2.2 克

(3)计算出该样品中CaCO3的质量分数(要有计算过程)。

(4)经过分析讨论,同学们觉得这样测得的结果有可能偏大,原因是 二氧化碳逸出时会带出水分或者盐酸具有挥发性 (指出一点即可)

【解答】解:

(1)根据溶液稀释过程溶质的质量不变,配制500克7.3%的稀盐酸,需要36.5%的浓盐酸 =100g。

(2)完全反应后,生成的CO2气体的质量为310.0g﹣307.8g=2.2g

(3)设该样品中CaCO3的质量分数为x

CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

20gx 2.2g

=

x=25%

(4)经过分析讨论,同学们觉得这样测得的结果有可能偏大,原因是 二氧化碳逸出时会带出水分或者盐酸具有挥发性。

故答案为:

(1)100。

(2)2.2。

(3)25%。

(4)二氧化碳逸出时会带出水分或者盐酸具有挥发性。

(

第

1

页 共

20

页

)

同课章节目录