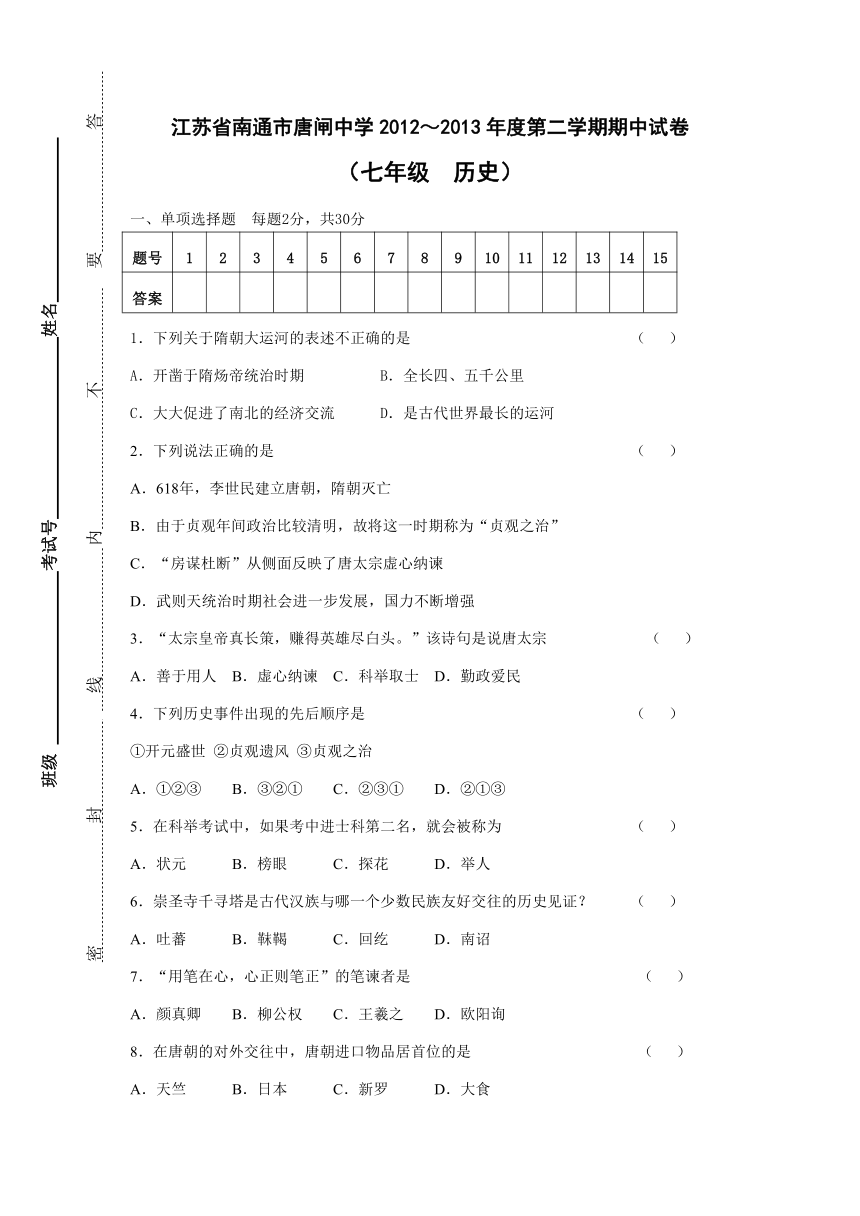

江苏省南通市唐闸中学2012-2013学年七年级下学期期中考试历史试题

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市唐闸中学2012-2013学年七年级下学期期中考试历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-05-11 14:37:28 | ||

图片预览

文档简介

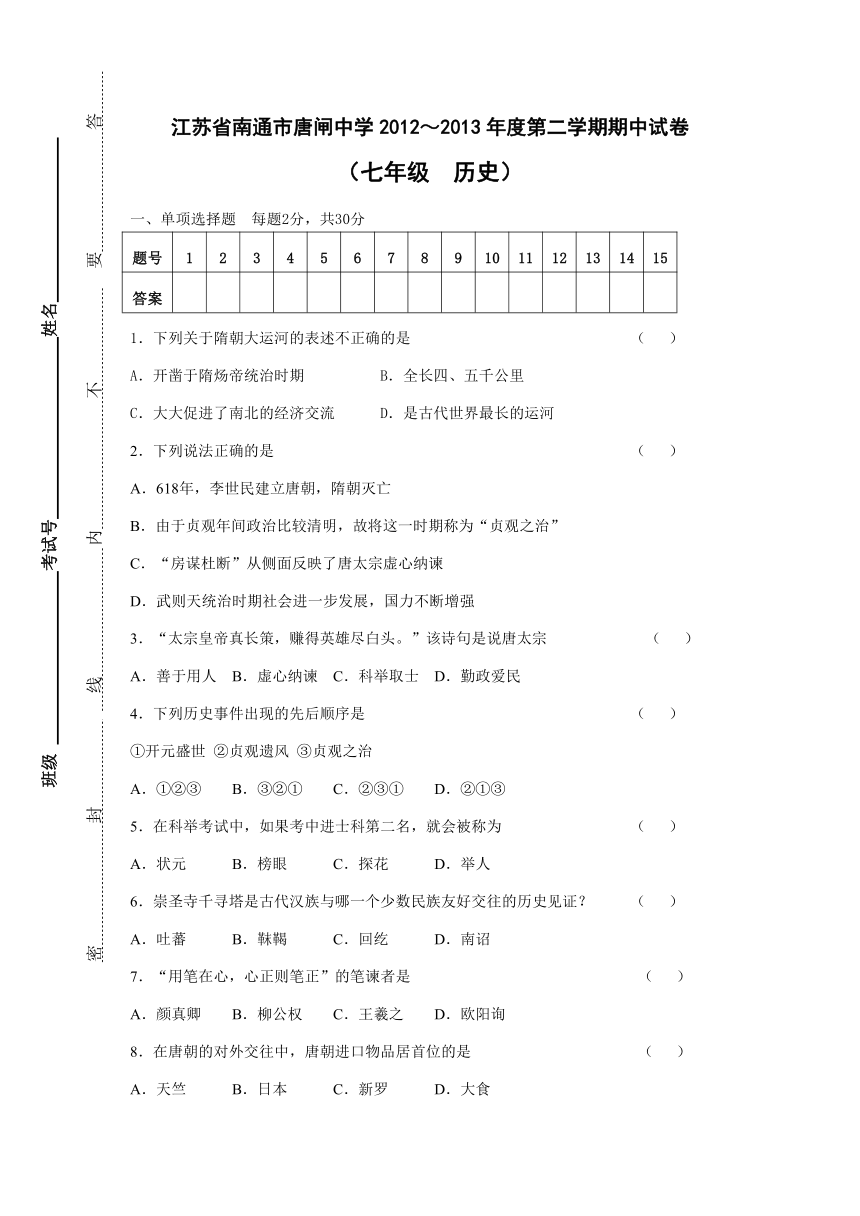

江苏省南通市唐闸中学2012~2013年度第二学期期中试卷

(七年级 历史)

一、单项选择题 每题2分,共30分

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案

1.下列关于隋朝大运河的表述不正确的是 ( )

A.开凿于隋炀帝统治时期 B.全长四、五千公里

C.大大促进了南北的经济交流 D.是古代世界最长的运河

2.下列说法正确的是 ( )

A.618年,李世民建立唐朝,隋朝灭亡

B.由于贞观年间政治比较清明,故将这一时期称为“贞观之治”

C.“房谋杜断”从侧面反映了唐太宗虚心纳谏

D.武则天统治时期社会进一步发展,国力不断增强

3.“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”该诗句是说唐太宗 ( )

A.善于用人 B.虚心纳谏 C.科举取士 D.勤政爱民

4.下列历史事件出现的先后顺序是 ( )

①开元盛世 ②贞观遗风 ③贞观之治

A.①②③ B.③②① C.②③① D.②①③

5.在科举考试中,如果考中进士科第二名,就会被称为 ( )

A.状元 B.榜眼 C.探花 D.举人

6.崇圣寺千寻塔是古代汉族与哪一个少数民族友好交往的历史见证? ( )

A.吐蕃 B.靺鞨 C.回纥 D.南诏

7.“用笔在心,心正则笔正”的笔谏者是 ( )

A.颜真卿 B.柳公权 C.王羲之 D.欧阳询

8.在唐朝的对外交往中,唐朝进口物品居首位的是 ( )

A.天竺 B.日本 C.新罗 D.大食

9.占领了幽云十六州,与中原政权的冲突加剧的皇帝是 ( )

A.辽太祖 B.辽太宗 C.元昊 D.成吉思汗

10.辽军兵临澶州城下时,坚主抵抗的北宋宰相是 ( )

A.赵普 B.寇准 C.石守信 D.李纲

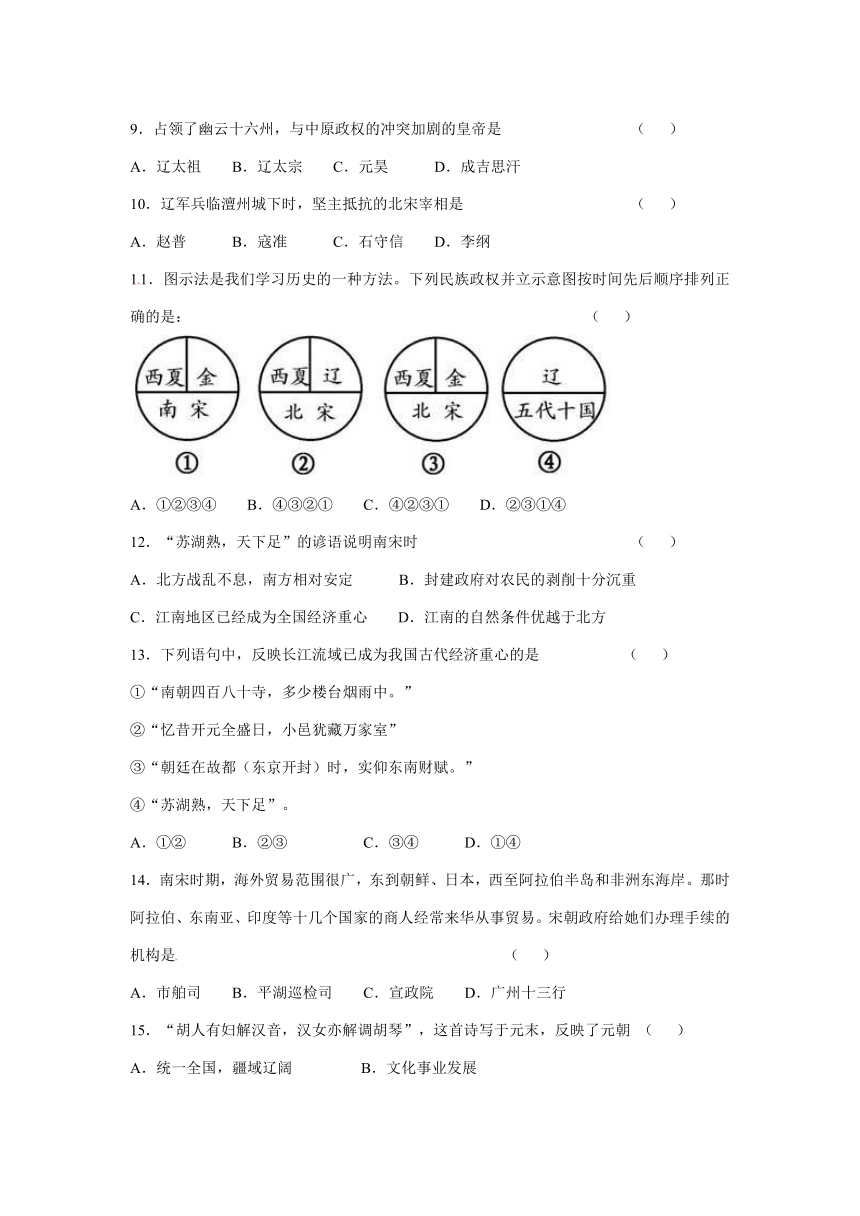

11.图示法是我们学习历史的一种方法。下列民族政权并立示意图按时间先后顺序排列正确的是: ( )

①②③④ B.④③②① C.④②③① D.②③①④

12.“苏湖熟,天下足”的谚语说明南宋时 ( )

A.北方战乱不息,南方相对安定 B.封建政府对农民的剥削十分沉重

C.江南地区已经成为全国经济重心 D.江南的自然条件优越于北方

13.下列语句中,反映长江流域已成为我国古代经济重心的是 ( )

①“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

②“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”

③“朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。”

④“苏湖熟,天下足”。

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

14.南宋时期,海外贸易范围很广,东到朝鲜、日本,西至阿拉伯半岛和非洲东海岸。那时阿拉伯、东南亚、印度等十几个国家的商人经常来华从事贸易。宋朝政府给她们办理手续的机构是 ( )

A.市舶司 B.平湖巡检司 C.宣政院 D.广州十三行

15.“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”,这首诗写于元末,反映了元朝 ( )

A.统一全国,疆域辽阔 B.文化事业发展

C.中外交往频繁 D.民族融合发展

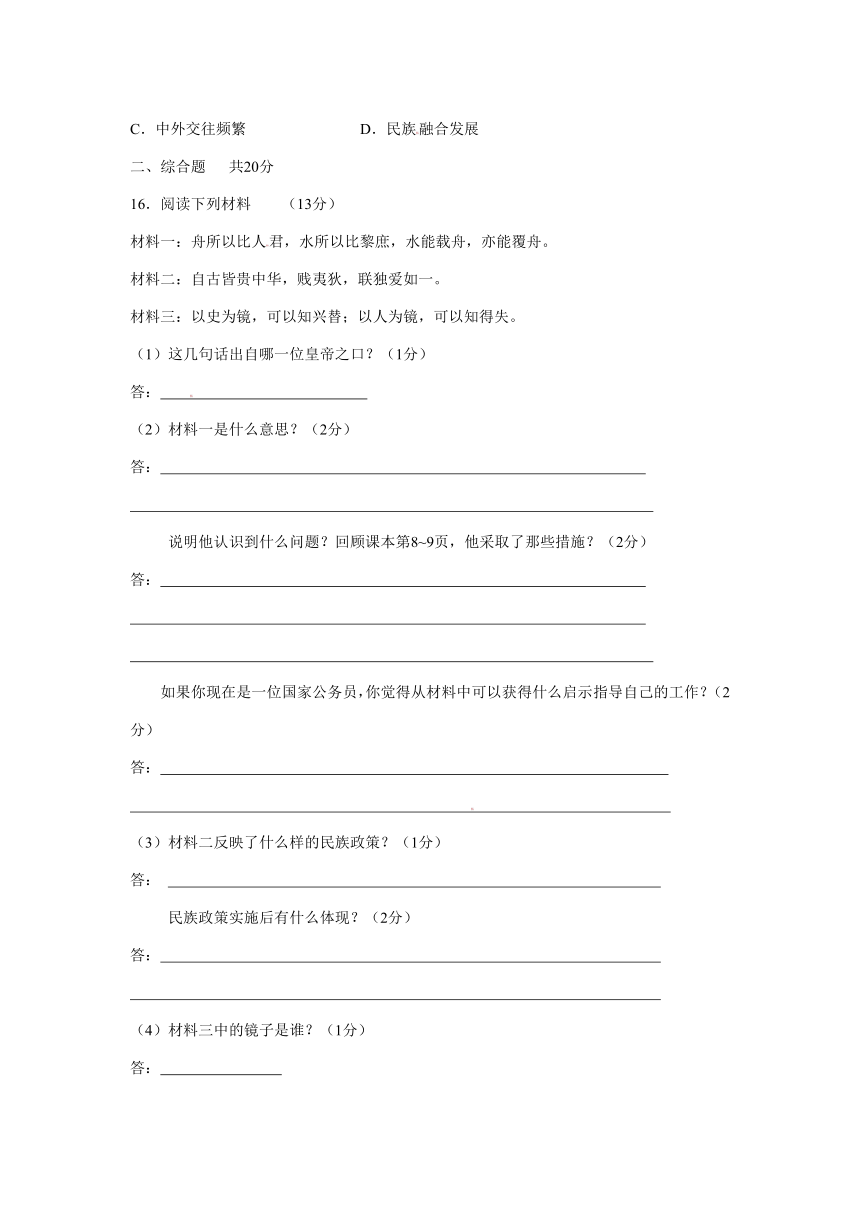

二、综合题 共20分

16.阅读下列材料 (13分)

材料一:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,联独爱如一。

材料三:以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。

这几句话出自哪一位皇帝之口?(1分)

答:

材料一是什么意思?(2分)

答:

说明他认识到什么问题?回顾课本第8~9页,他采取了那些措施?(2分)

答:

如果你现在是一位国家公务员,你觉得从材料中可以获得什么启示指导自己的工作?(2分)

答:

材料二反映了什么样的民族政策?(1分)

答:

民族政策实施后有什么体现?(2分)

答:

材料三中的镜子是谁?(1分)

答:

他重用的人才还有哪些?(2分)

答:

东汉末年以来,我国古代历史上曾出现过两次大分裂时期,造成北方战乱不断,人口大量南迁,从而推动了南方经济的发展。从东晋南朝开始,我国古代经济重心逐渐南移,宋元时期,南移的过程最终完成。

两宋时期经济重心基本转移到南方的原因有哪些?(4分)

答:

依据课本知识,请您思考一下,宋代对外贸易出口的商品主要有哪些?(3分)

答:

江苏省南通市唐闸中学2012~2013年度第二学期期中试卷

(七年级 历史)

一、单项选择题 每题2分,共30分

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B D C B B D B C B B C D C A D

1.下列关于隋朝大运河的表述不正确的是(B)P4 第5行:……全长二千多公里……

A.开凿于隋炀帝统治时期 B.全长四、五千公里

C.大大促进了南北的经济交流 D.是古代世界最长的运河

2.下列说法正确的是(D)

A.618年,李世民建立唐朝,隋朝灭亡 P7 第2、3行 指的是李渊

B.由于贞观年间政治比较清明,故将这一时期称为“贞观之治”P9 第4行“统治”

C.“房谋杜断”从侧面反映了唐太宗虚心纳谏 P8 D3 “任用贤才”

D.武则天统治时期社会进一步发展,国力不断增强 P9 D3 “唐朝社会进一步发展”

3.“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”该诗句是说唐太宗(C)P18 第3段 1、2

A.善于用人 B.虚心纳谏 C.科举取士 D.勤政爱民

4.下列历史事件出现的先后顺序是(B)

①开元盛世 P9 底 713-741 ②贞观遗风P9 D3一句话 ③贞观之治 P7 底 627-649

A.①②③ B.③②① C.②③① D.②①③

5.在科举考试中,如果考中进士科第二名,就会被称为(B)配套P7 第4题改

A.状元 B.榜眼 C.探花 D.举人

6.崇圣寺千寻塔是古代汉族与哪一个少数民族友好交往的历史见证?(D)

A.吐蕃 B.靺鞨 C.回纥 D.南诏 P26 D1、2行

7.“用笔在心,心正则笔正”的笔谏者是(B)P39 第3行

A.颜真卿 B.柳公权 C.王羲之 D.欧阳询

8.在唐朝的对外交往中,唐朝进口物品居首位的是(C)P 31 第2行

A.天竺 B.日本 C.新罗 D.大食

9.占领了幽云十六州,与中原政权的冲突加剧的皇帝是(B)P50 D3

A.辽太祖 B.辽太宗 C.元昊 D.成吉思汗

10.辽军兵临澶州城下时,坚主抵抗的北宋宰相是(B)P51 D 1

A.赵普 B.寇准 C.石守信 D.李纲

11.图示法是我们学习历史的一种方法。下列民族政权并立示意图按时间先后顺序排列正确的是:(C)配套P22 第4题改

①②③④ B.④③②① C.④②③① D.②③①④

12.“苏湖熟,天下足”的谚语说明南宋时(D)P56 第5行

A.北方战乱不息,南方相对安定 B.封建政府对农民的剥削十分沉重

C.江南地区已经成为全国经济重心 D.江南的自然条件优越于北方

13.下列语句中,反映长江流域已成为我国古代经济重心的是(C)P57-59 配套P25

①“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

②“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”

③“朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。”

④“苏湖熟,天下足”。

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

14.南宋时期,海外贸易范围很广,东到朝鲜、日本,西至阿拉伯半岛和非洲东海岸。那时阿拉伯、东南亚、印度等十几个国家的商人经常来华从事贸易。宋朝政府给她们办理手续的机构是(A)P58 第2段 第6行

A.市舶司 B.平湖巡检司 C.宣政院 D.广州十三行

15.“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”,这首诗写于元末,反映了元朝(D)

A.统一全国,疆域辽阔 B.文化事业发展 P70 右角

C.中外交往频繁 D.民族融合发展

二、综合题 共20分

16.阅读下列材料 (13分)

材料一:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,联独爱如一。

材料三:以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。

这几句话出自哪一位皇帝之口?(1分)

答:唐太宗

材料一是什么意思?(2分)配套P60第1问

答:君主好比是船,百姓好比是水,水能载船行走,也能把船掀翻。

说明他认识到什么问题?回顾课本第8~9页,他采取了那些措施?(2分)

答:说明他认识到人民群众力量的伟大。 配套P60期中检测 第2问

①重视发展生产,减轻农民的赋税劳役 ②戒奢从简 ③合并州县 ④ 任用贤才,虚心纳谏 P 8、9页 如果你现在是一位国家公务员,你觉得从材料中可以获得什么启示指导自己的工作?(2分)

答: 在工作中要密切联系群众,关心人民疾苦,全心全意为人民服务

材料二反映了什么样的民族政策?(1分)

答: 比较开明的民族政策 P22 第9行

民族政策实施后有什么体现?(2分)

答: 赢得各族的拥戴,北方和西域各族尊奉他为“天可汗” P22 第10、11行

材料三中的镜子是谁?(1分)

答: 魏征 P8 D2 配套P60

他重用的人才还有哪些?(2分)P8 D3

答: 房玄龄、杜如晦

东汉末年以来,我国古代历史上曾出现过两次大分裂时期,造成北方战乱不断,人口大量南迁,从而推动了南方经济的发展。从东晋南朝开始,我国古代经济重心逐渐南移,宋元时期,南移的过程最终完成。

两宋时期经济重心基本转移到南方的原因有哪些?(4分)

答:江南战乱比较少;中原人南迁带去了先进的技术和劳动力;南方的自然条件优越;统治者重视经济发展。P56 第1段

依据课本知识,请您思考一下,宋代对外贸易出口的商品主要有哪些?(3分)

答:瓷器、丝绸、茶叶 P56、57页

班级 考试号 姓名

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线 外 不 要 答 题

班级 考试号 姓名

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线 外 不 要 答 题

(七年级 历史)

一、单项选择题 每题2分,共30分

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案

1.下列关于隋朝大运河的表述不正确的是 ( )

A.开凿于隋炀帝统治时期 B.全长四、五千公里

C.大大促进了南北的经济交流 D.是古代世界最长的运河

2.下列说法正确的是 ( )

A.618年,李世民建立唐朝,隋朝灭亡

B.由于贞观年间政治比较清明,故将这一时期称为“贞观之治”

C.“房谋杜断”从侧面反映了唐太宗虚心纳谏

D.武则天统治时期社会进一步发展,国力不断增强

3.“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”该诗句是说唐太宗 ( )

A.善于用人 B.虚心纳谏 C.科举取士 D.勤政爱民

4.下列历史事件出现的先后顺序是 ( )

①开元盛世 ②贞观遗风 ③贞观之治

A.①②③ B.③②① C.②③① D.②①③

5.在科举考试中,如果考中进士科第二名,就会被称为 ( )

A.状元 B.榜眼 C.探花 D.举人

6.崇圣寺千寻塔是古代汉族与哪一个少数民族友好交往的历史见证? ( )

A.吐蕃 B.靺鞨 C.回纥 D.南诏

7.“用笔在心,心正则笔正”的笔谏者是 ( )

A.颜真卿 B.柳公权 C.王羲之 D.欧阳询

8.在唐朝的对外交往中,唐朝进口物品居首位的是 ( )

A.天竺 B.日本 C.新罗 D.大食

9.占领了幽云十六州,与中原政权的冲突加剧的皇帝是 ( )

A.辽太祖 B.辽太宗 C.元昊 D.成吉思汗

10.辽军兵临澶州城下时,坚主抵抗的北宋宰相是 ( )

A.赵普 B.寇准 C.石守信 D.李纲

11.图示法是我们学习历史的一种方法。下列民族政权并立示意图按时间先后顺序排列正确的是: ( )

①②③④ B.④③②① C.④②③① D.②③①④

12.“苏湖熟,天下足”的谚语说明南宋时 ( )

A.北方战乱不息,南方相对安定 B.封建政府对农民的剥削十分沉重

C.江南地区已经成为全国经济重心 D.江南的自然条件优越于北方

13.下列语句中,反映长江流域已成为我国古代经济重心的是 ( )

①“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

②“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”

③“朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。”

④“苏湖熟,天下足”。

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

14.南宋时期,海外贸易范围很广,东到朝鲜、日本,西至阿拉伯半岛和非洲东海岸。那时阿拉伯、东南亚、印度等十几个国家的商人经常来华从事贸易。宋朝政府给她们办理手续的机构是 ( )

A.市舶司 B.平湖巡检司 C.宣政院 D.广州十三行

15.“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”,这首诗写于元末,反映了元朝 ( )

A.统一全国,疆域辽阔 B.文化事业发展

C.中外交往频繁 D.民族融合发展

二、综合题 共20分

16.阅读下列材料 (13分)

材料一:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,联独爱如一。

材料三:以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。

这几句话出自哪一位皇帝之口?(1分)

答:

材料一是什么意思?(2分)

答:

说明他认识到什么问题?回顾课本第8~9页,他采取了那些措施?(2分)

答:

如果你现在是一位国家公务员,你觉得从材料中可以获得什么启示指导自己的工作?(2分)

答:

材料二反映了什么样的民族政策?(1分)

答:

民族政策实施后有什么体现?(2分)

答:

材料三中的镜子是谁?(1分)

答:

他重用的人才还有哪些?(2分)

答:

东汉末年以来,我国古代历史上曾出现过两次大分裂时期,造成北方战乱不断,人口大量南迁,从而推动了南方经济的发展。从东晋南朝开始,我国古代经济重心逐渐南移,宋元时期,南移的过程最终完成。

两宋时期经济重心基本转移到南方的原因有哪些?(4分)

答:

依据课本知识,请您思考一下,宋代对外贸易出口的商品主要有哪些?(3分)

答:

江苏省南通市唐闸中学2012~2013年度第二学期期中试卷

(七年级 历史)

一、单项选择题 每题2分,共30分

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B D C B B D B C B B C D C A D

1.下列关于隋朝大运河的表述不正确的是(B)P4 第5行:……全长二千多公里……

A.开凿于隋炀帝统治时期 B.全长四、五千公里

C.大大促进了南北的经济交流 D.是古代世界最长的运河

2.下列说法正确的是(D)

A.618年,李世民建立唐朝,隋朝灭亡 P7 第2、3行 指的是李渊

B.由于贞观年间政治比较清明,故将这一时期称为“贞观之治”P9 第4行“统治”

C.“房谋杜断”从侧面反映了唐太宗虚心纳谏 P8 D3 “任用贤才”

D.武则天统治时期社会进一步发展,国力不断增强 P9 D3 “唐朝社会进一步发展”

3.“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”该诗句是说唐太宗(C)P18 第3段 1、2

A.善于用人 B.虚心纳谏 C.科举取士 D.勤政爱民

4.下列历史事件出现的先后顺序是(B)

①开元盛世 P9 底 713-741 ②贞观遗风P9 D3一句话 ③贞观之治 P7 底 627-649

A.①②③ B.③②① C.②③① D.②①③

5.在科举考试中,如果考中进士科第二名,就会被称为(B)配套P7 第4题改

A.状元 B.榜眼 C.探花 D.举人

6.崇圣寺千寻塔是古代汉族与哪一个少数民族友好交往的历史见证?(D)

A.吐蕃 B.靺鞨 C.回纥 D.南诏 P26 D1、2行

7.“用笔在心,心正则笔正”的笔谏者是(B)P39 第3行

A.颜真卿 B.柳公权 C.王羲之 D.欧阳询

8.在唐朝的对外交往中,唐朝进口物品居首位的是(C)P 31 第2行

A.天竺 B.日本 C.新罗 D.大食

9.占领了幽云十六州,与中原政权的冲突加剧的皇帝是(B)P50 D3

A.辽太祖 B.辽太宗 C.元昊 D.成吉思汗

10.辽军兵临澶州城下时,坚主抵抗的北宋宰相是(B)P51 D 1

A.赵普 B.寇准 C.石守信 D.李纲

11.图示法是我们学习历史的一种方法。下列民族政权并立示意图按时间先后顺序排列正确的是:(C)配套P22 第4题改

①②③④ B.④③②① C.④②③① D.②③①④

12.“苏湖熟,天下足”的谚语说明南宋时(D)P56 第5行

A.北方战乱不息,南方相对安定 B.封建政府对农民的剥削十分沉重

C.江南地区已经成为全国经济重心 D.江南的自然条件优越于北方

13.下列语句中,反映长江流域已成为我国古代经济重心的是(C)P57-59 配套P25

①“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

②“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”

③“朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。”

④“苏湖熟,天下足”。

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

14.南宋时期,海外贸易范围很广,东到朝鲜、日本,西至阿拉伯半岛和非洲东海岸。那时阿拉伯、东南亚、印度等十几个国家的商人经常来华从事贸易。宋朝政府给她们办理手续的机构是(A)P58 第2段 第6行

A.市舶司 B.平湖巡检司 C.宣政院 D.广州十三行

15.“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”,这首诗写于元末,反映了元朝(D)

A.统一全国,疆域辽阔 B.文化事业发展 P70 右角

C.中外交往频繁 D.民族融合发展

二、综合题 共20分

16.阅读下列材料 (13分)

材料一:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,联独爱如一。

材料三:以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。

这几句话出自哪一位皇帝之口?(1分)

答:唐太宗

材料一是什么意思?(2分)配套P60第1问

答:君主好比是船,百姓好比是水,水能载船行走,也能把船掀翻。

说明他认识到什么问题?回顾课本第8~9页,他采取了那些措施?(2分)

答:说明他认识到人民群众力量的伟大。 配套P60期中检测 第2问

①重视发展生产,减轻农民的赋税劳役 ②戒奢从简 ③合并州县 ④ 任用贤才,虚心纳谏 P 8、9页 如果你现在是一位国家公务员,你觉得从材料中可以获得什么启示指导自己的工作?(2分)

答: 在工作中要密切联系群众,关心人民疾苦,全心全意为人民服务

材料二反映了什么样的民族政策?(1分)

答: 比较开明的民族政策 P22 第9行

民族政策实施后有什么体现?(2分)

答: 赢得各族的拥戴,北方和西域各族尊奉他为“天可汗” P22 第10、11行

材料三中的镜子是谁?(1分)

答: 魏征 P8 D2 配套P60

他重用的人才还有哪些?(2分)P8 D3

答: 房玄龄、杜如晦

东汉末年以来,我国古代历史上曾出现过两次大分裂时期,造成北方战乱不断,人口大量南迁,从而推动了南方经济的发展。从东晋南朝开始,我国古代经济重心逐渐南移,宋元时期,南移的过程最终完成。

两宋时期经济重心基本转移到南方的原因有哪些?(4分)

答:江南战乱比较少;中原人南迁带去了先进的技术和劳动力;南方的自然条件优越;统治者重视经济发展。P56 第1段

依据课本知识,请您思考一下,宋代对外贸易出口的商品主要有哪些?(3分)

答:瓷器、丝绸、茶叶 P56、57页

班级 考试号 姓名

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线 外 不 要 答 题

班级 考试号 姓名

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线 外 不 要 答 题

同课章节目录