7.2 万有引力定律 教案—2021-2022学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册(word版教案)

文档属性

| 名称 | 7.2 万有引力定律 教案—2021-2022学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册(word版教案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-08 18:17:20 | ||

图片预览

文档简介

《万有引力定律》教学设计

【教材依据】

人教版高中物理必修二第六章第三节

【教材分析】

万有引力定律是本章的核心,从内容性质与地位上看,本节内容是对上一节“太阳与行星间的引力”的进一步外推,即:从天体运动推广到地面上任何物体的运动;又是下一节掌握万有引力理论在天文学上应用的学习的基础。本节重点内容是理解万有引力定律的推导思路和过程,掌握万有引力定律的内容及表达公式,知道万有引力定律得出的意义,知道任何物体间都存在着万有引力,且遵循相同的规律。本节难点是物体间距离的理解。另外本节内容还注重是对学生“科学方法”教育和“情感态度与价值观”的教育:使学生认识科学研究过程中根据事实和分析推理进行猜想、假设和检验的重要性,培养学生的推理能力、概括能力和归纳总结能力;本节结合“月—地检验”,经历思维程序“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论”培养学生探究思维能力;使学生学习科学家们坚持不懈、勇往直前和一丝不苟的工作精神,培养学生良好的学习习惯和善于探索的思维品质。

【学情分析】

上节内容中,学生用所学的“圆周运动”、“开普勒行星运动定律”和“牛顿运动定律”知识,经历了一系列科学探究过程,得出了太阳与行星间的引力特点,学生对天体运动的研究产生了极大的兴趣和求知欲。本节课教师再引导学生从太阳与行星间引力的规律出发,根据类比事实将“平方反比关系”的作用力进行猜想,假设和推广,从太阳对行星的引力到地球对月球的引力,再到任意物体间的吸引力都满足“平方反比的关系”。学生会带着好奇和探究意识以及必要的检验论证,一路探究下去,最终得出万有引力定律。使学生在理解掌握万有引力定律的基础上,培养了探究思维能力和良好的思维品质,为学生终身发展打下基础。

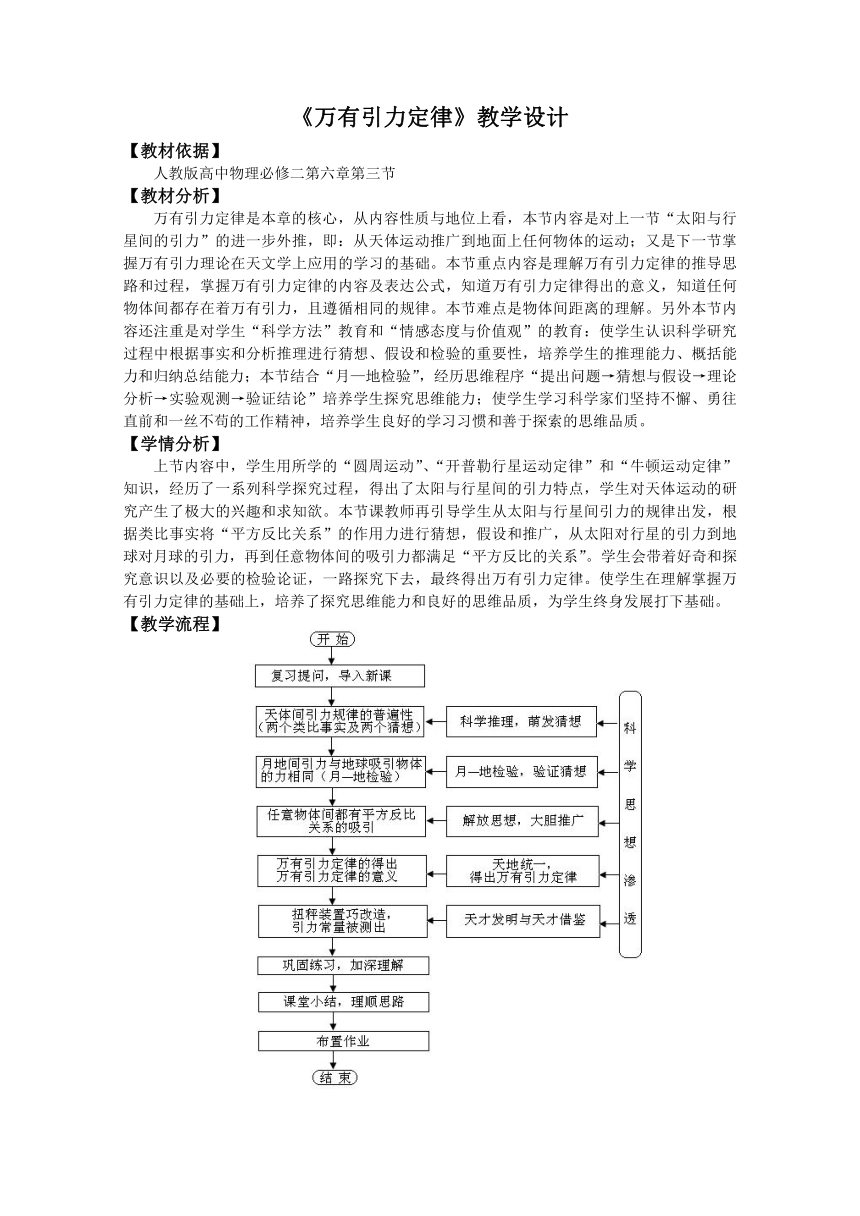

【教学流程】

【教学目标】

一、知识与技能

1.理解万有引力定律的推导思路和过程。

2.理解掌握万有引力定律的内容及表达公式,知道万有引力定律得出的意义。

3.知道任何物体间都存在着万有引力,且遵循相同的规律。

二、过程与方法

1.认识科学研究过程中根据事实和分析推理进行猜想、假设和检验的重要性,培养学生的推理能力、概括能力和归纳总结能力。

2.结合“月—地检验”,经历思维程序“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论”培养学生探究思维能力。

三、情感态度与价值观

1.学习科学家们谦逊的美德,使学生在学习中互相协作、互相借鉴,培养团队精神。

2.认识天文观测、分析推理、归纳总结等科学意识和方法的重要性,培养学生尊重客观事实并透过现象看本质的认识观。

3.学习科学家们坚持不懈、勇往直前和一丝不苟的工作精神,培养学生良好的学习习惯和善于探索的思维品质。

【教学重点】

1.万有引力定律的推导思路和过程。

2.万有引力定律的内容及表达公式。

【教学难点】

1.对万有引力定律及物体间距离的理解。

2.对万有引力定律普遍性的理解:任何物体间都存在着万有引力,且遵循相同的规律。

【教学媒体】

1.教室电脑多媒体系统。

2. PowerPoint课件、Flash动画(行星绕太阳运动的动画,月球在地球引力作用下运动及受力的动画,苹果在地球引力作用下落地的动画)。

【教学方法】

阅读思考、猜想假设、分析推理、事实验证、归纳总结、讨论交流、练习巩固等。

【教学过程】

一、复习提问,导入新课

教师:我们上节课学习了两个问题:一是追寻牛顿的足迹学习了行星运动的动力学问题,找到了太阳与行星间引力的规律,谁能回答一下其具体内容呢?

学生:(老师引导学生复习上节课内容)

老师:同学们掌握的很好,根据其引力的作用规律,完全可以解释行星的运动了。正是由于行星受到了太阳对它的引力作用,行星才不会飞离太阳,而是按照开普勒发现的三个规律绕太阳运动。

老师:我们上节课学习的另一个问题是:太阳与行星间的引力规律是否适用于卫星绕行星的运动。思考该问题的探究思维程序如何呢?

学生:提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论。

(引导学生复习上节课的内容“说一说”和相应的探究思维程序,有助于提出“天体间引力规律的普遍性”的新问题从而导入新课。)

老师:那么,你们是否想过天体间引力规律是否具有普遍性呢?也就是说,地面物体与天体间的相互作用力也有同样的“平方反比关系”的规律吗?下面请同学们阅读第三节开头的三个自然段,体会牛顿当年是怎样思考这个问题的。

二、新课教学

1.天体间引力规律的普遍性——科学推理,萌发猜想

教师:(多媒体出示如下阅读提纲,引导学生阅读理解,然后再多媒体演示行星绕太阳运动的动画,月球在地球引力作用下运动及受力的动画,苹果在地球引力作用下落地的动画,引导学生逐步完成阅读问题。)

阅读提纲 学生阅读活动或师生共同回答

(1)行星为什么没有飞离太阳 原因是:太阳对行星的引力作用。

(2)地面物体为什么不能离开地球而总是落回地面呢? 因为地面物体受到地球对它的重力作用。

(3)地球与太阳间的引力和地球吸引苹果的力是不是一种力呢? 猜想一:地球与太阳间的引力和地球吸引苹果的力是一种力。

(4)最高的山顶上或建筑物上的重力有明显减弱吗? 客观事实表明:物体在地面和高山上所受的重力大小没多大区别。

(5)拉住月球的力和地面物体的重力性质一样吗? 猜想二:地球对周围物体的重力作用应该会延伸到很远的地方,拉住月球的力和地面物体的重力性质一样。

(6)树上掉下的苹果砸着牛顿,使牛顿突发奇想而发现了万有引力。你同意这种说法吗? 不同意。机遇偏爱于有准备的头脑。“当牛顿思考月亮绕地球运行的原因时,苹果偶然落地引起了他的遐想”的说法应该有点道理。

教师:根据以上分析,我们是否可以推测:拉住月球使它围绕地球运动的力,与拉着苹果下落的力以及地球、众行星与太阳之间的作用力是同一种力,遵循相同的规律?也就是说我们上节课所学习的天体间引力的规律是否具有普遍性呢?

学生:可以,但这个想法的正确性要由事实来检验。

教师:很好,科学离不开事实。牛顿为了验证这个想法的正确性,做了“月—地检验”。请同学们阅读教材,然后回答检验的思路。

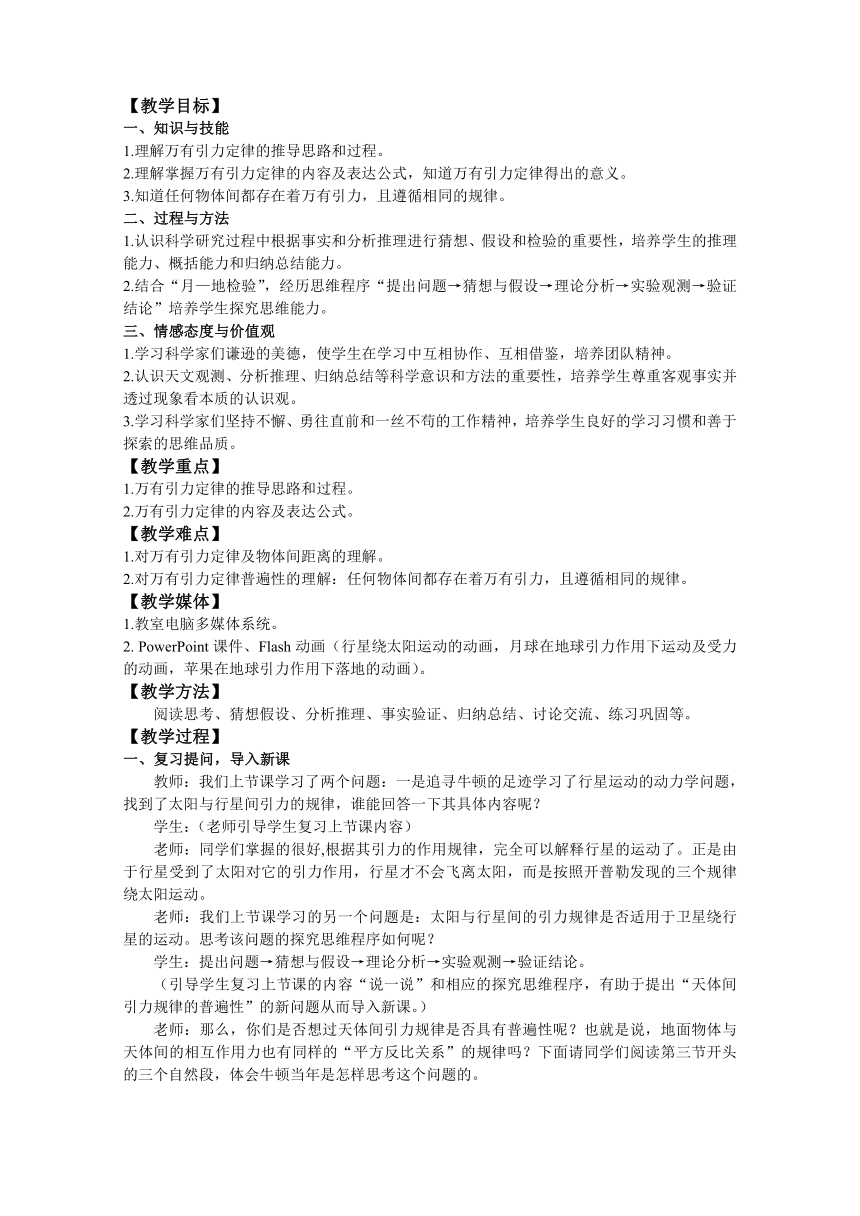

2.月地间引力与地球吸引物体的力相同——月—地检验,验证猜想

(引导学生阅读教材,理解月—底检验的思路。按如下板书思路逐步显示。)

教师:根据以上分析,我们可以得出什么结论?

学生:地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力是同一种力。

教师:牛顿并没有就此止步。我们也应该想到,能否再进一步推广呢 也就是说任意物体间都有平方反比关系的吸引力吗?

3.任意物体间的吸引都有平方反比的关系——解放思想,大胆推广

教师:假设任意物体间都有平方反比关系的吸引力作用,为什么我们都没有感觉到大楼、大石头之类的物体吸引我们呢?

学生:因为身边物体的质量比天体的质量小得多,我们觉察不出罢了。

教师:这个假设果真正确的话,我们可以大胆地把上面的结论推广到宇宙中的一切物体之间。牛顿就这样地将之推广了,于是就有了具有划时代意义的万有引力定律的问世。

4.万有引力定律——天地统一,得出万有引力定律

(按学习物理规律的常规方法进行,引导学生分析得出下列各项板书内容。)

(1)内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与两个物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间的距离r的二次方成反比。

(2)公式:

(3)单位:质量——Kg、距离——m、力——N 。

(4)比例系数G叫做引力常量,普遍适用。

(5)距离的确定:

可视为质点的物体,则为质点间的距离;

对均质球体则是两个球心间的距离。

(6)意义:

对物理学、天文学的发展具有深远的影响;

它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来了;

在科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥秘建立起了极大的信心,人们有能力理解天地间的各种事物。

万有引力定律清楚地向人们提示,复杂运动的背后隐藏着简洁的科学规律;它明确地向人们宣告,天上和地下都遵循着完全相同的科学法则。

5.扭秤装置巧改造,引力常量被测出——天才发明与天才借鉴

教师:万有引力定律——这一科学史上最伟大的定律,与1687年发表在牛顿的传世之作《自然科学的数学原理》中。但在当时,牛顿无法确定其中的引力常量,万有引力定律的正确性仍然值得怀疑。请同学们阅读教材,明确是谁,在什么时间、什么地点测出了引力常量。

牛顿(1643~1727)1687年 万有引力定律《自然哲学的数学原理》 ← 时差:100多年 → 卡文迪许(1731~1810)1789年在实验室中用扭秤装置测出引力常量

推荐标准值:G =6.67259×10-11N·m2·Kg-2

推荐使用值:G =6.67×10-11N·m2·Kg-2

(用多媒体投影上面内容,并展示卡文迪许扭秤实验装置。)

适当提及18世纪80年代,库仑为定量研究电荷间的相互作用力而发明了扭秤装置,实现了对微小量的巧妙测量。卡文迪许则巧妙地利用和改进了扭秤装置,测出了引力常量G。难怪有人形象地称他们是“天才发明和天才借鉴”,我们在学习中互相协作、互相借鉴也是具有重要意义的。

万有引力定律的检验需要大量的事实,卡文迪许测定引力常量的实验是其他检验无法代替的,它为万有引力定律的普遍意义奠定了强有力的实验基础。如果没有G的测出,则万有引力定律在许多问题的应用受到限制。正是由于卡文迪许测出了引力常量G,才使得万有引力定律在天文学的发展上起了重要的作用。

三、巩固练习

1.火星的半径约为地球半径的一半,火星的质量约为地球质量的1/9,那么地球表面质量为50kg的物体受到地球的吸引力约是火星表面同质量的物体受到火星吸引力的多少倍?

2.两个大小相同的实心小铁球紧靠在一起时,它们之间的万有引力为F,若将两个半径为原来2倍的实心大铁球紧靠在一起,则它们之间的万有引力为( )。

A. 4F B. 2F C. 8F D. 16F

3.宇宙飞船由地球飞向月球是沿着它们的连线飞行的,途中经某一位置时飞船受地球和月球引力的合力为零,已知地球和月球两球心间的距离为3.84×108m,地球质量是月球质量的81倍。试计算飞船受地球引力和月球引力的合力为零的位置距地球中心的距离。

参考答案:1. 2.25倍; 2. D; 3. 3.46×108m 。

四、课堂小结

教师:今天,我们从太阳与行星间引力的作用出发,根据类比事实将“平方反比关系”的作用力进行猜想和假设、检验和推广,从而得出万有引力定律。即:

1.根据行星总是绕太阳运动而未离开太阳类比物体总是落回地面而不能离开地球的事实,猜想太阳吸引行星的力和地球吸引周围物体的力是同一种力。

(两事实类比一 → 猜想假设之一)

2.根据地球上很高的地方与地面相比重力没有明显减弱的事实,猜想地球吸引物体的力必定延伸到很远的地方,进而猜想地球吸引物体的力和吸引月球做圆周运动的力是同一种力。

(两事实类比二 → 猜想假设之二)

3.猜想以上作用力都应该遵从同样的“平方反比关系”的规律,并进行了著名的“月—地检验”。

(归纳猜想 → 检验假设)

4.根据以上的猜想以及对猜想的检验,进行了一次更大胆的推广:任意物体间都是相互吸引的“平方反比关系”的作用力,因而得出了万有引力定律。

(教师用多媒体投影板书以上内容,总结本节课的内容和科学研究方法。)

五、布置作业

1.交送作业:教材P38 “问题与练习” T1、T2、T3。

2.课后思考:

(1)某星球的质量约为地球的9倍,半径约为地球的一半,若从地球上高h处平抛一物体,射程为60米,则在该星球上,从同样高度,以同样的初速度平抛同一物体,射程应为多少

(2)已知地球的半径为R,自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,在赤道上空相对地面静止的同步卫星离开地面的高度是多少?

参考答案: (1)10米; (2)

【板书设计】

万有引力定律

1. 天体间引力规律的普遍性——科学推理,萌发猜想;

2. 月地间引力与地球吸引物体的力相同——月—地检验,验证猜想;

3. 任意物体间的吸引都有平方反比的关系——解放思想,大胆推广;

4. 万有引力定律——天地统一,得出万有引力定律;

(1)内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与两个物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间的距离r的二次方成反比。

(2)公式:

(3)单位:质量——Kg、距离——m、力——N 。

(4)比例系数G叫做引力常量,普遍适用。

(5)距离的确定:

可视为质点的物体,则为质点间的距离;

对均质球体则是两个球心间的距离。

(6)意义:

对物理学、天文学的发展具有深远的影响;

它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来了;

在科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥

5. 扭秤装置巧改造,引力常量被测出——天才发明与天才借鉴。

1789年 英国 卡文迪许 G =6.67×10-11N·m2·Kg-2

【教学设计说明】

“万有引力定律”是高一物理曲线运动动力学部分“万有引力与航天”一章中的重要内容,而新课程理念下实验教科书安排,先认识太阳与行星间引力规律,再学习万有引力定律是有其道理的,这既符合历史事实,更主要是为了培养学生的探究思维能力和逻辑分析能力。在设计本节教案时,充分考虑这一新要求设计了如下的教学程序:

首先,从太阳与行星间引力的作用出发,根据类比事实将“平方反比关系”的作用力进行猜想和假设,检验和推广,引导学生认识科学研究活动中根据事实和分析推理进行猜想、假设和验证的重要性,在科学方法上它是本节课的重点,也是难点。

然后,结合“月—底检验”培养学生“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论”的探究思维意识和能力。

其次,我们按学习物理规律的常规方法学习了万有引力定律,对其理解以及其内容和表达公式是本节课的重点;对万有引力及其规律、物体间距离的理解是本节课的难点。

最后,认识引力常量的测量与发现万有引力定律的时间差,引导学生认识普通常见物体间的万有引力太小而不易测量是造成100多年时间差的主要原因;认识学习中互相协作、互相借鉴的重要意义,培养其团队精神。

假定两力同种:维持月球绕地球运动的力与使得苹果下落的力是同一种力,同样遵从“平方反比关系”的规律。

第 谷(1546~1601)——天文观测

开普勒(1571~1630)——数据处理

牛 顿(1643~1727)——分析应用

两力关系:同一物体在地面所受地球的引力是它在月球轨道处所受引力的602倍。

客观事实

月球的轨道半径是地球半径的60倍

两处加速度关系:物体在月球轨道处运动的加速度应该是物体在地面下落时加速度的1/602。

牛顿第二定律

月球运动的向心加速度

月球与地球的距离r =3.8×108m

月球的公转的周期T =27.3天

重力加速度g =9.8 m/S2

【教材依据】

人教版高中物理必修二第六章第三节

【教材分析】

万有引力定律是本章的核心,从内容性质与地位上看,本节内容是对上一节“太阳与行星间的引力”的进一步外推,即:从天体运动推广到地面上任何物体的运动;又是下一节掌握万有引力理论在天文学上应用的学习的基础。本节重点内容是理解万有引力定律的推导思路和过程,掌握万有引力定律的内容及表达公式,知道万有引力定律得出的意义,知道任何物体间都存在着万有引力,且遵循相同的规律。本节难点是物体间距离的理解。另外本节内容还注重是对学生“科学方法”教育和“情感态度与价值观”的教育:使学生认识科学研究过程中根据事实和分析推理进行猜想、假设和检验的重要性,培养学生的推理能力、概括能力和归纳总结能力;本节结合“月—地检验”,经历思维程序“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论”培养学生探究思维能力;使学生学习科学家们坚持不懈、勇往直前和一丝不苟的工作精神,培养学生良好的学习习惯和善于探索的思维品质。

【学情分析】

上节内容中,学生用所学的“圆周运动”、“开普勒行星运动定律”和“牛顿运动定律”知识,经历了一系列科学探究过程,得出了太阳与行星间的引力特点,学生对天体运动的研究产生了极大的兴趣和求知欲。本节课教师再引导学生从太阳与行星间引力的规律出发,根据类比事实将“平方反比关系”的作用力进行猜想,假设和推广,从太阳对行星的引力到地球对月球的引力,再到任意物体间的吸引力都满足“平方反比的关系”。学生会带着好奇和探究意识以及必要的检验论证,一路探究下去,最终得出万有引力定律。使学生在理解掌握万有引力定律的基础上,培养了探究思维能力和良好的思维品质,为学生终身发展打下基础。

【教学流程】

【教学目标】

一、知识与技能

1.理解万有引力定律的推导思路和过程。

2.理解掌握万有引力定律的内容及表达公式,知道万有引力定律得出的意义。

3.知道任何物体间都存在着万有引力,且遵循相同的规律。

二、过程与方法

1.认识科学研究过程中根据事实和分析推理进行猜想、假设和检验的重要性,培养学生的推理能力、概括能力和归纳总结能力。

2.结合“月—地检验”,经历思维程序“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论”培养学生探究思维能力。

三、情感态度与价值观

1.学习科学家们谦逊的美德,使学生在学习中互相协作、互相借鉴,培养团队精神。

2.认识天文观测、分析推理、归纳总结等科学意识和方法的重要性,培养学生尊重客观事实并透过现象看本质的认识观。

3.学习科学家们坚持不懈、勇往直前和一丝不苟的工作精神,培养学生良好的学习习惯和善于探索的思维品质。

【教学重点】

1.万有引力定律的推导思路和过程。

2.万有引力定律的内容及表达公式。

【教学难点】

1.对万有引力定律及物体间距离的理解。

2.对万有引力定律普遍性的理解:任何物体间都存在着万有引力,且遵循相同的规律。

【教学媒体】

1.教室电脑多媒体系统。

2. PowerPoint课件、Flash动画(行星绕太阳运动的动画,月球在地球引力作用下运动及受力的动画,苹果在地球引力作用下落地的动画)。

【教学方法】

阅读思考、猜想假设、分析推理、事实验证、归纳总结、讨论交流、练习巩固等。

【教学过程】

一、复习提问,导入新课

教师:我们上节课学习了两个问题:一是追寻牛顿的足迹学习了行星运动的动力学问题,找到了太阳与行星间引力的规律,谁能回答一下其具体内容呢?

学生:(老师引导学生复习上节课内容)

老师:同学们掌握的很好,根据其引力的作用规律,完全可以解释行星的运动了。正是由于行星受到了太阳对它的引力作用,行星才不会飞离太阳,而是按照开普勒发现的三个规律绕太阳运动。

老师:我们上节课学习的另一个问题是:太阳与行星间的引力规律是否适用于卫星绕行星的运动。思考该问题的探究思维程序如何呢?

学生:提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论。

(引导学生复习上节课的内容“说一说”和相应的探究思维程序,有助于提出“天体间引力规律的普遍性”的新问题从而导入新课。)

老师:那么,你们是否想过天体间引力规律是否具有普遍性呢?也就是说,地面物体与天体间的相互作用力也有同样的“平方反比关系”的规律吗?下面请同学们阅读第三节开头的三个自然段,体会牛顿当年是怎样思考这个问题的。

二、新课教学

1.天体间引力规律的普遍性——科学推理,萌发猜想

教师:(多媒体出示如下阅读提纲,引导学生阅读理解,然后再多媒体演示行星绕太阳运动的动画,月球在地球引力作用下运动及受力的动画,苹果在地球引力作用下落地的动画,引导学生逐步完成阅读问题。)

阅读提纲 学生阅读活动或师生共同回答

(1)行星为什么没有飞离太阳 原因是:太阳对行星的引力作用。

(2)地面物体为什么不能离开地球而总是落回地面呢? 因为地面物体受到地球对它的重力作用。

(3)地球与太阳间的引力和地球吸引苹果的力是不是一种力呢? 猜想一:地球与太阳间的引力和地球吸引苹果的力是一种力。

(4)最高的山顶上或建筑物上的重力有明显减弱吗? 客观事实表明:物体在地面和高山上所受的重力大小没多大区别。

(5)拉住月球的力和地面物体的重力性质一样吗? 猜想二:地球对周围物体的重力作用应该会延伸到很远的地方,拉住月球的力和地面物体的重力性质一样。

(6)树上掉下的苹果砸着牛顿,使牛顿突发奇想而发现了万有引力。你同意这种说法吗? 不同意。机遇偏爱于有准备的头脑。“当牛顿思考月亮绕地球运行的原因时,苹果偶然落地引起了他的遐想”的说法应该有点道理。

教师:根据以上分析,我们是否可以推测:拉住月球使它围绕地球运动的力,与拉着苹果下落的力以及地球、众行星与太阳之间的作用力是同一种力,遵循相同的规律?也就是说我们上节课所学习的天体间引力的规律是否具有普遍性呢?

学生:可以,但这个想法的正确性要由事实来检验。

教师:很好,科学离不开事实。牛顿为了验证这个想法的正确性,做了“月—地检验”。请同学们阅读教材,然后回答检验的思路。

2.月地间引力与地球吸引物体的力相同——月—地检验,验证猜想

(引导学生阅读教材,理解月—底检验的思路。按如下板书思路逐步显示。)

教师:根据以上分析,我们可以得出什么结论?

学生:地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力是同一种力。

教师:牛顿并没有就此止步。我们也应该想到,能否再进一步推广呢 也就是说任意物体间都有平方反比关系的吸引力吗?

3.任意物体间的吸引都有平方反比的关系——解放思想,大胆推广

教师:假设任意物体间都有平方反比关系的吸引力作用,为什么我们都没有感觉到大楼、大石头之类的物体吸引我们呢?

学生:因为身边物体的质量比天体的质量小得多,我们觉察不出罢了。

教师:这个假设果真正确的话,我们可以大胆地把上面的结论推广到宇宙中的一切物体之间。牛顿就这样地将之推广了,于是就有了具有划时代意义的万有引力定律的问世。

4.万有引力定律——天地统一,得出万有引力定律

(按学习物理规律的常规方法进行,引导学生分析得出下列各项板书内容。)

(1)内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与两个物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间的距离r的二次方成反比。

(2)公式:

(3)单位:质量——Kg、距离——m、力——N 。

(4)比例系数G叫做引力常量,普遍适用。

(5)距离的确定:

可视为质点的物体,则为质点间的距离;

对均质球体则是两个球心间的距离。

(6)意义:

对物理学、天文学的发展具有深远的影响;

它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来了;

在科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥秘建立起了极大的信心,人们有能力理解天地间的各种事物。

万有引力定律清楚地向人们提示,复杂运动的背后隐藏着简洁的科学规律;它明确地向人们宣告,天上和地下都遵循着完全相同的科学法则。

5.扭秤装置巧改造,引力常量被测出——天才发明与天才借鉴

教师:万有引力定律——这一科学史上最伟大的定律,与1687年发表在牛顿的传世之作《自然科学的数学原理》中。但在当时,牛顿无法确定其中的引力常量,万有引力定律的正确性仍然值得怀疑。请同学们阅读教材,明确是谁,在什么时间、什么地点测出了引力常量。

牛顿(1643~1727)1687年 万有引力定律《自然哲学的数学原理》 ← 时差:100多年 → 卡文迪许(1731~1810)1789年在实验室中用扭秤装置测出引力常量

推荐标准值:G =6.67259×10-11N·m2·Kg-2

推荐使用值:G =6.67×10-11N·m2·Kg-2

(用多媒体投影上面内容,并展示卡文迪许扭秤实验装置。)

适当提及18世纪80年代,库仑为定量研究电荷间的相互作用力而发明了扭秤装置,实现了对微小量的巧妙测量。卡文迪许则巧妙地利用和改进了扭秤装置,测出了引力常量G。难怪有人形象地称他们是“天才发明和天才借鉴”,我们在学习中互相协作、互相借鉴也是具有重要意义的。

万有引力定律的检验需要大量的事实,卡文迪许测定引力常量的实验是其他检验无法代替的,它为万有引力定律的普遍意义奠定了强有力的实验基础。如果没有G的测出,则万有引力定律在许多问题的应用受到限制。正是由于卡文迪许测出了引力常量G,才使得万有引力定律在天文学的发展上起了重要的作用。

三、巩固练习

1.火星的半径约为地球半径的一半,火星的质量约为地球质量的1/9,那么地球表面质量为50kg的物体受到地球的吸引力约是火星表面同质量的物体受到火星吸引力的多少倍?

2.两个大小相同的实心小铁球紧靠在一起时,它们之间的万有引力为F,若将两个半径为原来2倍的实心大铁球紧靠在一起,则它们之间的万有引力为( )。

A. 4F B. 2F C. 8F D. 16F

3.宇宙飞船由地球飞向月球是沿着它们的连线飞行的,途中经某一位置时飞船受地球和月球引力的合力为零,已知地球和月球两球心间的距离为3.84×108m,地球质量是月球质量的81倍。试计算飞船受地球引力和月球引力的合力为零的位置距地球中心的距离。

参考答案:1. 2.25倍; 2. D; 3. 3.46×108m 。

四、课堂小结

教师:今天,我们从太阳与行星间引力的作用出发,根据类比事实将“平方反比关系”的作用力进行猜想和假设、检验和推广,从而得出万有引力定律。即:

1.根据行星总是绕太阳运动而未离开太阳类比物体总是落回地面而不能离开地球的事实,猜想太阳吸引行星的力和地球吸引周围物体的力是同一种力。

(两事实类比一 → 猜想假设之一)

2.根据地球上很高的地方与地面相比重力没有明显减弱的事实,猜想地球吸引物体的力必定延伸到很远的地方,进而猜想地球吸引物体的力和吸引月球做圆周运动的力是同一种力。

(两事实类比二 → 猜想假设之二)

3.猜想以上作用力都应该遵从同样的“平方反比关系”的规律,并进行了著名的“月—地检验”。

(归纳猜想 → 检验假设)

4.根据以上的猜想以及对猜想的检验,进行了一次更大胆的推广:任意物体间都是相互吸引的“平方反比关系”的作用力,因而得出了万有引力定律。

(教师用多媒体投影板书以上内容,总结本节课的内容和科学研究方法。)

五、布置作业

1.交送作业:教材P38 “问题与练习” T1、T2、T3。

2.课后思考:

(1)某星球的质量约为地球的9倍,半径约为地球的一半,若从地球上高h处平抛一物体,射程为60米,则在该星球上,从同样高度,以同样的初速度平抛同一物体,射程应为多少

(2)已知地球的半径为R,自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,在赤道上空相对地面静止的同步卫星离开地面的高度是多少?

参考答案: (1)10米; (2)

【板书设计】

万有引力定律

1. 天体间引力规律的普遍性——科学推理,萌发猜想;

2. 月地间引力与地球吸引物体的力相同——月—地检验,验证猜想;

3. 任意物体间的吸引都有平方反比的关系——解放思想,大胆推广;

4. 万有引力定律——天地统一,得出万有引力定律;

(1)内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与两个物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间的距离r的二次方成反比。

(2)公式:

(3)单位:质量——Kg、距离——m、力——N 。

(4)比例系数G叫做引力常量,普遍适用。

(5)距离的确定:

可视为质点的物体,则为质点间的距离;

对均质球体则是两个球心间的距离。

(6)意义:

对物理学、天文学的发展具有深远的影响;

它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来了;

在科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥

5. 扭秤装置巧改造,引力常量被测出——天才发明与天才借鉴。

1789年 英国 卡文迪许 G =6.67×10-11N·m2·Kg-2

【教学设计说明】

“万有引力定律”是高一物理曲线运动动力学部分“万有引力与航天”一章中的重要内容,而新课程理念下实验教科书安排,先认识太阳与行星间引力规律,再学习万有引力定律是有其道理的,这既符合历史事实,更主要是为了培养学生的探究思维能力和逻辑分析能力。在设计本节教案时,充分考虑这一新要求设计了如下的教学程序:

首先,从太阳与行星间引力的作用出发,根据类比事实将“平方反比关系”的作用力进行猜想和假设,检验和推广,引导学生认识科学研究活动中根据事实和分析推理进行猜想、假设和验证的重要性,在科学方法上它是本节课的重点,也是难点。

然后,结合“月—底检验”培养学生“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论”的探究思维意识和能力。

其次,我们按学习物理规律的常规方法学习了万有引力定律,对其理解以及其内容和表达公式是本节课的重点;对万有引力及其规律、物体间距离的理解是本节课的难点。

最后,认识引力常量的测量与发现万有引力定律的时间差,引导学生认识普通常见物体间的万有引力太小而不易测量是造成100多年时间差的主要原因;认识学习中互相协作、互相借鉴的重要意义,培养其团队精神。

假定两力同种:维持月球绕地球运动的力与使得苹果下落的力是同一种力,同样遵从“平方反比关系”的规律。

第 谷(1546~1601)——天文观测

开普勒(1571~1630)——数据处理

牛 顿(1643~1727)——分析应用

两力关系:同一物体在地面所受地球的引力是它在月球轨道处所受引力的602倍。

客观事实

月球的轨道半径是地球半径的60倍

两处加速度关系:物体在月球轨道处运动的加速度应该是物体在地面下落时加速度的1/602。

牛顿第二定律

月球运动的向心加速度

月球与地球的距离r =3.8×108m

月球的公转的周期T =27.3天

重力加速度g =9.8 m/S2