2013年中考历史二轮专题专题复习:古代经济和文化

文档属性

| 名称 | 2013年中考历史二轮专题专题复习:古代经济和文化 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-05-11 20:00:06 | ||

图片预览

文档简介

中国经济和文化的发展

一、中国经济:

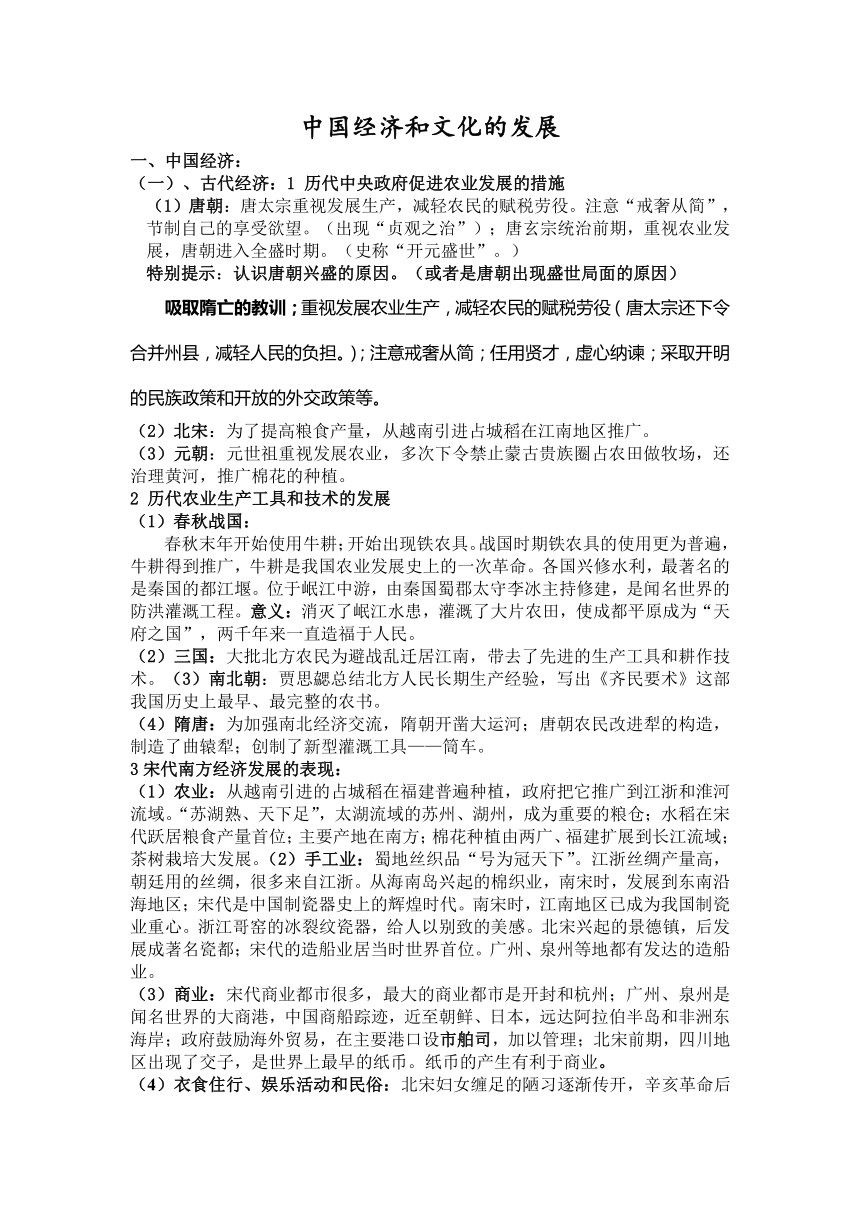

(一)、古代经济:1 历代中央政府促进农业发展的措施

(1)唐朝:唐太宗重视发展生产,减轻农民的赋税劳役。注意“戒奢从简”,节制自己的享受欲望。(出现“贞观之治”);唐玄宗统治前期,重视农业发展,唐朝进入全盛时期。(史称“开元盛世”。)

特别提示:认识唐朝兴盛的原因。(或者是唐朝出现盛世局面的原因)

吸取隋亡的教训;重视发展农业生产,减轻农民的赋税劳役(唐太宗还下令合并州县,减轻人民的负担。);注意戒奢从简;任用贤才,虚心纳谏;采取开明的民族政策和开放的外交政策等。

(2)北宋:为了提高粮食产量,从越南引进占城稻在江南地区推广。

(3)元朝:元世祖重视发展农业,多次下令禁止蒙古贵族圈占农田做牧场,还治理黄河,推广棉花的种植。

2 历代农业生产工具和技术的发展

(1)春秋战国:

春秋末年开始使用牛耕;开始出现铁农具。战国时期铁农具的使用更为普遍,牛耕得到推广,牛耕是我国农业发展史上的一次革命。各国兴修水利,最著名的是秦国的都江堰。位于岷江中游,由秦国蜀郡太守李冰主持修建,是闻名世界的防洪灌溉工程。意义:消灭了岷江水患,灌溉了大片农田,使成都平原成为“天府之国”,两千年来一直造福于人民。

(2)三国:大批北方农民为避战乱迁居江南,带去了先进的生产工具和耕作技术。(3)南北朝:贾思勰总结北方人民长期生产经验,写出《齐民要术》这部我国历史上最早、最完整的农书。

(4)隋唐:为加强南北经济交流,隋朝开凿大运河;唐朝农民改进犁的构造,制造了曲辕犁;创制了新型灌溉工具——筒车。

3宋代南方经济发展的表现:

(1)农业:从越南引进的占城稻在福建普遍种植,政府把它推广到江浙和淮河流域。“苏湖熟、天下足”,太湖流域的苏州、湖州,成为重要的粮仓;水稻在宋代跃居粮食产量首位;主要产地在南方;棉花种植由两广、福建扩展到长江流域;茶树栽培大发展。(2)手工业:蜀地丝织品“号为冠天下”。江浙丝绸产量高,朝廷用的丝绸,很多来自江浙。从海南岛兴起的棉织业,南宋时,发展到东南沿海地区;宋代是中国制瓷器史上的辉煌时代。南宋时,江南地区已成为我国制瓷业重心。浙江哥窑的冰裂纹瓷器,给人以别致的美感。北宋兴起的景德镇,后发展成著名瓷都;宋代的造船业居当时世界首位。广州、泉州等地都有发达的造船业。

(3)商业:宋代商业都市很多,最大的商业都市是开封和杭州;广州、泉州是闻名世界的大商港,中国商船踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸;政府鼓励海外贸易,在主要港口设市舶司,加以管理;北宋前期,四川地区出现了交子,是世界上最早的纸币。纸币的产生有利于商业。

(4)衣食住行、娱乐活动和民俗:北宋妇女缠足的陋习逐渐传开,辛亥革命后废除;随着城市的繁荣,宋代市民阶层不断壮大,市民文化生活丰富起来,东京城内出现许多娱乐经营场所,叫做“瓦子”。其中供演出的圈子叫“勾栏”;今天的传统节日如春节、元宵节、端午节、中秋节等,在宋代都有了。宋代称春节为元旦,最受重视。除夕夜祭祀祖先,挂年画,贴“桃符”,“守岁”等风俗。

4古代经济重心南移(1)影响因素:①南方优越的自然地理条件

②北方大量人口南迁,带来了劳动力和先进的技术、生产工具。(主要原因)

③江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定。④南北方人民的共同努力。

(2)过程:①南北朝时期:江南经济逐渐开发,为经济重心逐渐南移奠定了基础。

②唐朝中后期,我国经济重心开始南移,江南地区农业发展逐渐超过北方。

③南宋时期:南移完成。标志:“苏湖熟,天下足”,政府的财政收入主要来自南方特别是东南地区。(“国家根本,仰给东南。”)

(二)近代经济:主要体现为近代民族工业的发展:

(1)洋务运动中洋务派为“自强”和“求富”创办了军事和民用工业,迈出了中国近代化的开端,为中国的近代化开辟了道路。

(2)状元实业家张謇 背景:《马关条约》签订后,外国人纷纷在中国开办工厂、开采矿山,利用中国廉价的原料和劳动力,直接剥削中国人民。

代表性企业:大生纱厂等。口号:提出“实业救国”的口号。

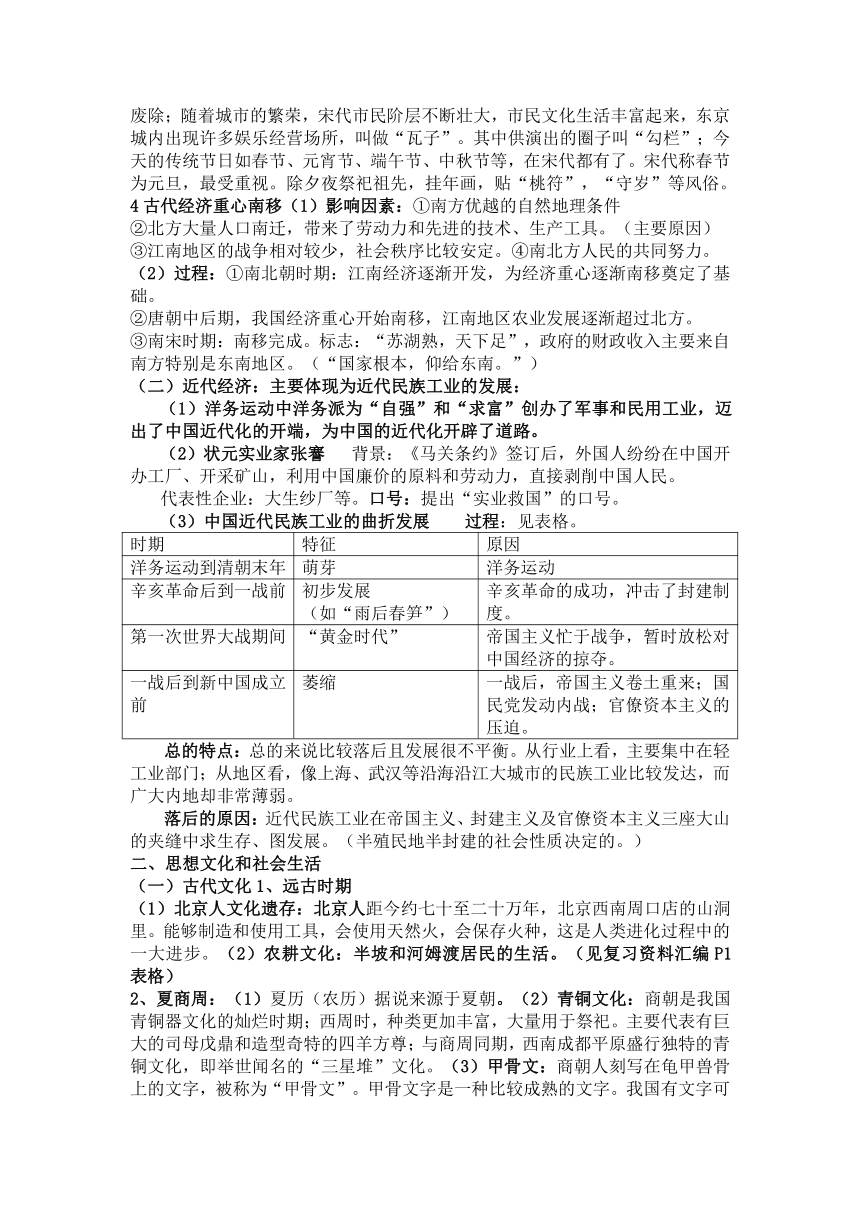

(3)中国近代民族工业的曲折发展 过程:见表格。

时期 特征 原因

洋务运动到清朝末年 萌芽 洋务运动

辛亥革命后到一战前 初步发展(如“雨后春笋”) 辛亥革命的成功,冲击了封建制度。

第一次世界大战期间 “黄金时代” 帝国主义忙于战争,暂时放松对中国经济的掠夺。

一战后到新中国成立前 萎缩 一战后,帝国主义卷土重来;国民党发动内战;官僚资本主义的压迫。

总的特点:总的来说比较落后且发展很不平衡。从行业上看,主要集中在轻工业部门;从地区看,像上海、武汉等沿海沿江大城市的民族工业比较发达,而广大内地却非常薄弱。

落后的原因:近代民族工业在帝国主义、封建主义及官僚资本主义三座大山的夹缝中求生存、图发展。(半殖民地半封建的社会性质决定的。)

二、思想文化和社会生活

(一)古代文化1、远古时期

(1)北京人文化遗存:北京人距今约七十至二十万年,北京西南周口店的山洞里。能够制造和使用工具,会使用天然火,会保存火种,这是人类进化过程中的一大进步。(2)农耕文化:半坡和河姆渡居民的生活。(见复习资料汇编P1表格)

2、夏商周:(1)夏历(农历)据说来源于夏朝。(2)青铜文化:商朝是我国青铜器文化的灿烂时期;西周时,种类更加丰富,大量用于祭祀。主要代表有巨大的司母戊鼎和造型奇特的四羊方尊;与商周同期,西南成都平原盛行独特的青铜文化,即举世闻名的“三星堆”文化。(3)甲骨文:商朝人刻写在龟甲兽骨上的文字,被称为“甲骨文”。甲骨文字是一种比较成熟的文字。我国有文字可考的历史从商朝开始。

3、春秋战国时期:

(1)孔子的思想主张:春秋晚期人,儒学学派的创始人、大教育家。

思想主张:提出“仁”的学说。主张“爱人”,要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”。反对苛政和任意刑杀。后来孔子的学说成为了封建文化正统思想,对后世影响很大。孔子是大教育家,由孔子的弟子整理的《论语》,记载了孔子的言论。创办私学,广收门徒,注意“因材施教”;教育学生要谦虚好学,温故知新。

(2)老子的思想主张:春秋晚期人,道家学派的创始人。他的学说记录在《道德经》里面。思想主张:认为一切事物都有对立面,对立的双方能相互转化。他善于从正反两个反面去考虑问题。

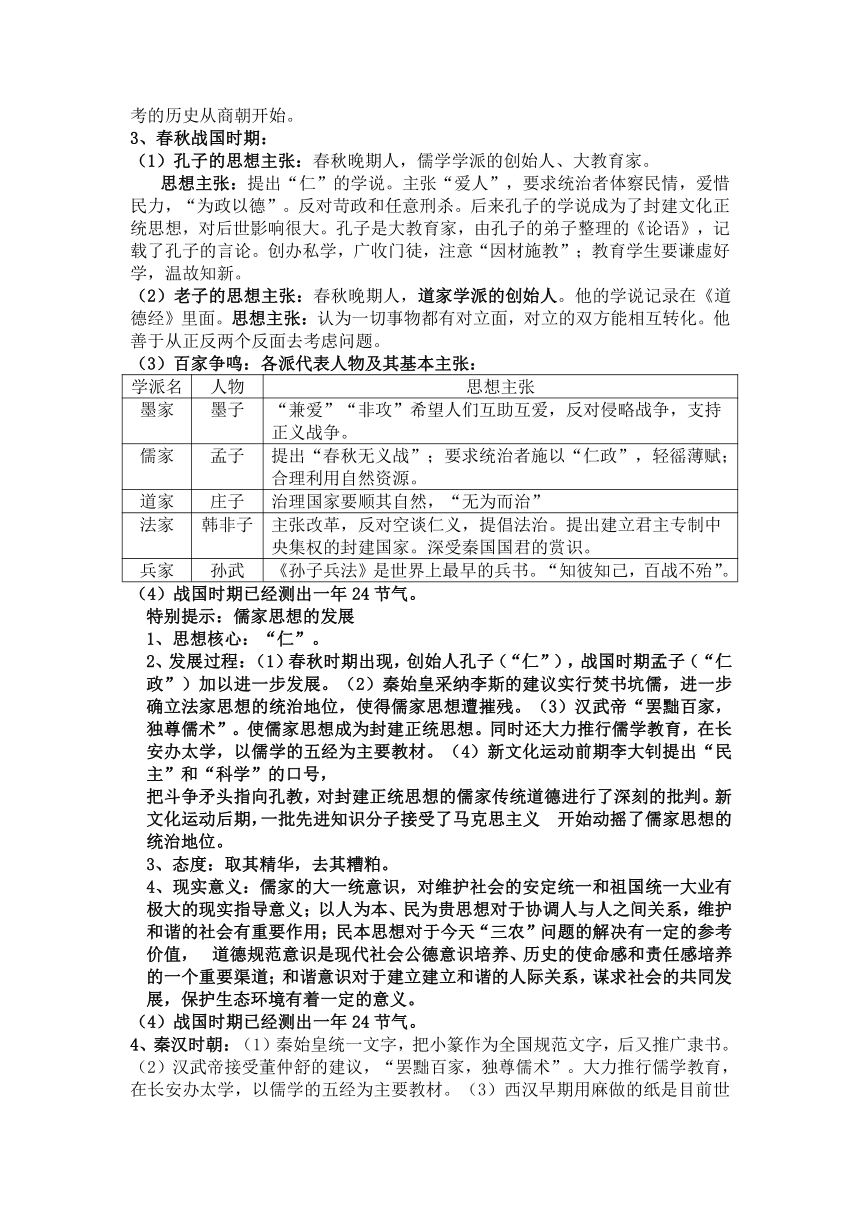

(3)百家争鸣:各派代表人物及其基本主张:

学派名 人物 思想主张

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”希望人们互助互爱,反对侵略战争,支持正义战争。

儒家 孟子 提出“春秋无义战”;要求统治者施以“仁政”,轻徭薄赋;合理利用自然资源。

道家 庄子 治理国家要顺其自然,“无为而治”

法家 韩非子 主张改革,反对空谈仁义,提倡法治。提出建立君主专制中央集权的封建国家。深受秦国国君的赏识。

兵家 孙武 《孙子兵法》是世界上最早的兵书。“知彼知己,百战不殆”。

(4)战国时期已经测出一年24节气。

特别提示:儒家思想的发展

1、思想核心:“仁”。

2、发展过程:(1)春秋时期出现,创始人孔子(“仁”),战国时期孟子(“仁政”)加以进一步发展。(2)秦始皇采纳李斯的建议实行焚书坑儒,进一步确立法家思想的统治地位,使得儒家思想遭摧残。(3)汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。使儒家思想成为封建正统思想。同时还大力推行儒学教育,在长安办太学,以儒学的五经为主要教材。(4)新文化运动前期李大钊提出“民主”和“科学”的口号,

把斗争矛头指向孔教,对封建正统思想的儒家传统道德进行了深刻的批判。新文化运动后期,一批先进知识分子接受了马克思主义?开始动摇了儒家思想的统治地位。

3、态度:取其精华,去其糟粕。

4、现实意义:儒家的大一统意识,对维护社会的安定统一和祖国统一大业有极大的现实指导意义;以人为本、民为贵思想对于协调人与人之间关系,维护和谐的社会有重要作用;民本思想对于今天“三农”问题的解决有一定的参考价值,?道德规范意识是现代社会公德意识培养、历史的使命感和责任感培养的一个重要渠道;和谐意识对于建立建立和谐的人际关系,谋求社会的共同发展,保护生态环境有着一定的意义。

(4)战国时期已经测出一年24节气。

4、秦汉时朝:(1)秦始皇统一文字,把小篆作为全国规范文字,后又推广隶书。

(2)汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。大力推行儒学教育,在长安办太学,以儒学的五经为主要教材。(3)西汉早期用麻做的纸是目前世界上已知的最早的纸;东汉时,宦官蔡伦改进了造纸术;意义:造纸术的发明是我国人民对世界文化的巨大贡献。(4)华佗擅长外科手术,制成全身麻醉剂“麻沸散”。这是世界医学史上的创举。他还模仿虎鹿猿熊鸟五禽活动姿态,编成一套医学体操,称为“五禽戏”;张仲景写了《伤寒杂病论》。全面阐述了中医的理论和治病原则。他医术高明,医德高尚,被后世尊为“医圣”。(5)佛教起源于印度,西汉末年传入我国中原地区,对我国文化的发展有着深远影响。道教是我国土生土长的宗教,东汉时期在民间兴起。创始人之一叫张陵,道教尊孔子为教主,称他为“太上老君,道教对我国文化也有深远影响。(6)《史记》叙述了从从黄帝到汉武帝时期的史事,是我国第一部纪传体通史。

(7)秦汉时期雕塑艺术的杰出代表是轰动世界的秦始皇陵兵马俑。形象地展现了两千多年前秦军横扫六国的磅礴气势,是世界艺术宝库中的璀璨明珠。

5、魏晋南北朝时期:

(1)南朝人祖冲之在我国、世界上第一次把圆周率的数值计算到小数点以后的第7位。这成果领先世界近1000年。(2)北朝人贾思勰写的《齐民要术》是我国的现存的第一部完整的农业科学著作,强调遵循自然规律,因地种植,不误农时等,在世界上农学史上是占有重要地位的。(3)东晋的王羲之是集书法之大成,被后人称为“书圣”。代表作《兰亭序》(被誉为“天下第一行书”)。(4)辉煌的石窟艺术代表有山西大同的云冈石窟,河南洛阳的龙门石窟。既继承了秦汉以来造型艺术的传统风格,同时又吸收了佛教艺术的优点。

6、隋唐时期:

(1)雕版印刷术的发明。唐朝印制的《金刚经》是世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷品。

(2)唐朝是我国诗歌创作的黄金时代。代表人物有:“诗仙”李白、“诗圣”杜甫和白居易。其中杜甫的诗被称为“史诗”。

(3)这一时期书法最著名的是颜真卿和柳公权,后人把他们的书法并成为“颜筋柳骨”。颜真卿是继王羲之之后,我国书法史上最有成就的大书法家。

(4)石窟艺术代表——敦煌莫高窟(今甘肃西部):有大量精美的壁画和无数形象生动的彩色塑像,保存大量的佛经和文书。莫高窟堪称世界最大的艺术宝库之一。

7、宋元时期: (1)四大发明。(知识汇编P5) 我国古代科技发展的高峰时期。活字印刷术的发明、指南针和火药的广泛使用,是这一时期的重大成就。

活字印刷术:北宋;毕升;这种方法既经济,又省时,大大促进了文化的传播。15世纪,欧洲才出现活宇印刷,比我国晚约四百年;

指南针:北宋制成并开始用于航海事业。南宋时广泛用于航海,并由阿拉伯人传人欧洲,为后来欧洲航海家的航海活动,创造了条件。

火药:唐朝末年,开始用于军事上。宋元时期,火药武器广泛用于战争。13、14世纪,火药和火药武器传人阿拉伯和欧洲。

四大发明的意义 印刷术、指南针、火药,加上造纸术,是我国古代人民的“四大发明”,是中华民族对世界文明发展的重大贡献。

(2)北宋司马光的《资治通鉴》:一部编年体的通史巨著。叙述了从战国到五代的历史,对研究古代历史有重要参考价值。

(3)宋词和元曲。北宋著名词人苏轼的名作有《念奴娇 赤壁怀古》,宋朝著名的女词人是李清照(婉约派),代表作有(《一剪梅》《如梦令》等)、(《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》等),南宋词人辛弃疾把词的豪放风格发扬光大,后来的词里,倾诉对山河分裂的悲痛。代表作是《破阵子 醉里挑灯看剑》

元曲由杂剧和散曲组成,代表作关汉卿的《窦娥冤》。

(4)张择端的《清明上河图》,描绘了北宋东京汴河沿岸的风光和繁华景象,是我国美术史上的不朽作品。

8、明清时期:

(1)明成祖时候,修建了北京城。城中心的紫禁城是我国也是世界建筑之林的瑰宝。明长城:东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒六干余公里,是世界建筑史上一个奇迹。

(2)科学巨著:明朝李时珍,写出了一部具有总结性的药物学巨著《本草纲目》,成为世界医药学的重要文献。

明朝末年杰出的科学家宋应星,写了一部《天工开物》。总结了明代农业和手工业的生产技术,反映了明代手工工场的生产面貌。强调人类要和自然协调,人力要与自然力相配合。后被译成多种文字,被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”。和宋应星同时期的徐光启写了《农政全书》,记载了古代的农业生产理论和科学方法,还介绍了欧洲的水利技术。是我国农学史上最早传播西方近代科学知识的书籍。

(3)四大名著:明代三部最优秀的小说是罗贯中写的《三国演义》,施耐庵写的《水浒传》,吴承恩写的《西游记》。与清代著名小说,曹雪芹的《红楼梦》,并称明清四大文学名著。其中《西游记》是一部充满浪漫主义气息的长篇神话小说;《红楼梦》是我国古典小说的高峰。

(4)京剧:徽剧和汉调基础上,19世纪中期形成的新剧种—京剧。

(二)近代思想和文化

1、思想解放:

(1)戊戌变法(第一次;思想启蒙的作用);辛亥革命(使民主共和观念深入人心);新文化运动(空前的思想大解放运动)。

(2)马克思主义在中国的传播和发展。新文化运动后期,俄国十月革命给中国传来了马克思主义,李大钊率先宣传,作品有《庶民的胜利》和《《布尔什维主义的胜利》两篇论文,颂扬十月革命。为扩大宣传马克思主义,1918年底,李大钊等在北京创办《每周评论》。五四运动得到进一步传播,毛泽东把马克思主义和中国国情相结合,走农村包围城市的革命道路,并指导中国新民主主义革命的胜利。

2、近代社会生活的变化

(1)文化生活的变化:当时最著名的中文报纸是1872年在上海创办的《申报》。报纸成为人们获取信息,了解社会的主要传媒工具;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国最长、规模最大的文化出版机构。

(2)社会习俗的变化: 辛亥革命后,民国政府为了改变愚昧落后的习俗,颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令;废除有损人格的跪拜礼,代之以文明、简单的鞠躬、握手礼;取消“老爷”“大人”之类的的称谓,代之以“先生”“君”等平等称呼。

3、近代新式教育的发展:

①洋务运动(1862年)时期,创办堂京师同文馆,近代第一所新式学堂,揭开中国近代教育改革的序幕。

②戊戌变法时期,创办京师大学堂,表明近代中国教育改革迈出了重要一步。(辛亥革命后改为北京大学)

③废除科举制度:清朝末年,因为科举制度仍然存在,使国家得不到急需的军事、外交、科技等人才。洋务派大臣张之洞奏请停止科举考试,普遍举办学校。(废除的原因)清政府迫于形势,拟定了《奏定学堂章程》,建立起包括初等、中等、高等三个学程的新式教育体制,并于1905年宣布废除了沿用一千三百多年的科举制度。

(三)新中国成立后人们生活方式的变化

改革开放后,人们在衣食住行用等方面都发生了前所未有的变化。到20世纪末,我国在整体上进入了小康社会。如穿着:改革开放前,被形容为“蓝(灰)色的海洋”。 改革开放后,随着物资的丰富和思想观念的解放,人们的衣着变得丰富多彩。服饰不仅仅是御寒工具,更是人们显示风度、展示个性的方式。

一、中国经济:

(一)、古代经济:1 历代中央政府促进农业发展的措施

(1)唐朝:唐太宗重视发展生产,减轻农民的赋税劳役。注意“戒奢从简”,节制自己的享受欲望。(出现“贞观之治”);唐玄宗统治前期,重视农业发展,唐朝进入全盛时期。(史称“开元盛世”。)

特别提示:认识唐朝兴盛的原因。(或者是唐朝出现盛世局面的原因)

吸取隋亡的教训;重视发展农业生产,减轻农民的赋税劳役(唐太宗还下令合并州县,减轻人民的负担。);注意戒奢从简;任用贤才,虚心纳谏;采取开明的民族政策和开放的外交政策等。

(2)北宋:为了提高粮食产量,从越南引进占城稻在江南地区推广。

(3)元朝:元世祖重视发展农业,多次下令禁止蒙古贵族圈占农田做牧场,还治理黄河,推广棉花的种植。

2 历代农业生产工具和技术的发展

(1)春秋战国:

春秋末年开始使用牛耕;开始出现铁农具。战国时期铁农具的使用更为普遍,牛耕得到推广,牛耕是我国农业发展史上的一次革命。各国兴修水利,最著名的是秦国的都江堰。位于岷江中游,由秦国蜀郡太守李冰主持修建,是闻名世界的防洪灌溉工程。意义:消灭了岷江水患,灌溉了大片农田,使成都平原成为“天府之国”,两千年来一直造福于人民。

(2)三国:大批北方农民为避战乱迁居江南,带去了先进的生产工具和耕作技术。(3)南北朝:贾思勰总结北方人民长期生产经验,写出《齐民要术》这部我国历史上最早、最完整的农书。

(4)隋唐:为加强南北经济交流,隋朝开凿大运河;唐朝农民改进犁的构造,制造了曲辕犁;创制了新型灌溉工具——筒车。

3宋代南方经济发展的表现:

(1)农业:从越南引进的占城稻在福建普遍种植,政府把它推广到江浙和淮河流域。“苏湖熟、天下足”,太湖流域的苏州、湖州,成为重要的粮仓;水稻在宋代跃居粮食产量首位;主要产地在南方;棉花种植由两广、福建扩展到长江流域;茶树栽培大发展。(2)手工业:蜀地丝织品“号为冠天下”。江浙丝绸产量高,朝廷用的丝绸,很多来自江浙。从海南岛兴起的棉织业,南宋时,发展到东南沿海地区;宋代是中国制瓷器史上的辉煌时代。南宋时,江南地区已成为我国制瓷业重心。浙江哥窑的冰裂纹瓷器,给人以别致的美感。北宋兴起的景德镇,后发展成著名瓷都;宋代的造船业居当时世界首位。广州、泉州等地都有发达的造船业。

(3)商业:宋代商业都市很多,最大的商业都市是开封和杭州;广州、泉州是闻名世界的大商港,中国商船踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸;政府鼓励海外贸易,在主要港口设市舶司,加以管理;北宋前期,四川地区出现了交子,是世界上最早的纸币。纸币的产生有利于商业。

(4)衣食住行、娱乐活动和民俗:北宋妇女缠足的陋习逐渐传开,辛亥革命后废除;随着城市的繁荣,宋代市民阶层不断壮大,市民文化生活丰富起来,东京城内出现许多娱乐经营场所,叫做“瓦子”。其中供演出的圈子叫“勾栏”;今天的传统节日如春节、元宵节、端午节、中秋节等,在宋代都有了。宋代称春节为元旦,最受重视。除夕夜祭祀祖先,挂年画,贴“桃符”,“守岁”等风俗。

4古代经济重心南移(1)影响因素:①南方优越的自然地理条件

②北方大量人口南迁,带来了劳动力和先进的技术、生产工具。(主要原因)

③江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定。④南北方人民的共同努力。

(2)过程:①南北朝时期:江南经济逐渐开发,为经济重心逐渐南移奠定了基础。

②唐朝中后期,我国经济重心开始南移,江南地区农业发展逐渐超过北方。

③南宋时期:南移完成。标志:“苏湖熟,天下足”,政府的财政收入主要来自南方特别是东南地区。(“国家根本,仰给东南。”)

(二)近代经济:主要体现为近代民族工业的发展:

(1)洋务运动中洋务派为“自强”和“求富”创办了军事和民用工业,迈出了中国近代化的开端,为中国的近代化开辟了道路。

(2)状元实业家张謇 背景:《马关条约》签订后,外国人纷纷在中国开办工厂、开采矿山,利用中国廉价的原料和劳动力,直接剥削中国人民。

代表性企业:大生纱厂等。口号:提出“实业救国”的口号。

(3)中国近代民族工业的曲折发展 过程:见表格。

时期 特征 原因

洋务运动到清朝末年 萌芽 洋务运动

辛亥革命后到一战前 初步发展(如“雨后春笋”) 辛亥革命的成功,冲击了封建制度。

第一次世界大战期间 “黄金时代” 帝国主义忙于战争,暂时放松对中国经济的掠夺。

一战后到新中国成立前 萎缩 一战后,帝国主义卷土重来;国民党发动内战;官僚资本主义的压迫。

总的特点:总的来说比较落后且发展很不平衡。从行业上看,主要集中在轻工业部门;从地区看,像上海、武汉等沿海沿江大城市的民族工业比较发达,而广大内地却非常薄弱。

落后的原因:近代民族工业在帝国主义、封建主义及官僚资本主义三座大山的夹缝中求生存、图发展。(半殖民地半封建的社会性质决定的。)

二、思想文化和社会生活

(一)古代文化1、远古时期

(1)北京人文化遗存:北京人距今约七十至二十万年,北京西南周口店的山洞里。能够制造和使用工具,会使用天然火,会保存火种,这是人类进化过程中的一大进步。(2)农耕文化:半坡和河姆渡居民的生活。(见复习资料汇编P1表格)

2、夏商周:(1)夏历(农历)据说来源于夏朝。(2)青铜文化:商朝是我国青铜器文化的灿烂时期;西周时,种类更加丰富,大量用于祭祀。主要代表有巨大的司母戊鼎和造型奇特的四羊方尊;与商周同期,西南成都平原盛行独特的青铜文化,即举世闻名的“三星堆”文化。(3)甲骨文:商朝人刻写在龟甲兽骨上的文字,被称为“甲骨文”。甲骨文字是一种比较成熟的文字。我国有文字可考的历史从商朝开始。

3、春秋战国时期:

(1)孔子的思想主张:春秋晚期人,儒学学派的创始人、大教育家。

思想主张:提出“仁”的学说。主张“爱人”,要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”。反对苛政和任意刑杀。后来孔子的学说成为了封建文化正统思想,对后世影响很大。孔子是大教育家,由孔子的弟子整理的《论语》,记载了孔子的言论。创办私学,广收门徒,注意“因材施教”;教育学生要谦虚好学,温故知新。

(2)老子的思想主张:春秋晚期人,道家学派的创始人。他的学说记录在《道德经》里面。思想主张:认为一切事物都有对立面,对立的双方能相互转化。他善于从正反两个反面去考虑问题。

(3)百家争鸣:各派代表人物及其基本主张:

学派名 人物 思想主张

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”希望人们互助互爱,反对侵略战争,支持正义战争。

儒家 孟子 提出“春秋无义战”;要求统治者施以“仁政”,轻徭薄赋;合理利用自然资源。

道家 庄子 治理国家要顺其自然,“无为而治”

法家 韩非子 主张改革,反对空谈仁义,提倡法治。提出建立君主专制中央集权的封建国家。深受秦国国君的赏识。

兵家 孙武 《孙子兵法》是世界上最早的兵书。“知彼知己,百战不殆”。

(4)战国时期已经测出一年24节气。

特别提示:儒家思想的发展

1、思想核心:“仁”。

2、发展过程:(1)春秋时期出现,创始人孔子(“仁”),战国时期孟子(“仁政”)加以进一步发展。(2)秦始皇采纳李斯的建议实行焚书坑儒,进一步确立法家思想的统治地位,使得儒家思想遭摧残。(3)汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。使儒家思想成为封建正统思想。同时还大力推行儒学教育,在长安办太学,以儒学的五经为主要教材。(4)新文化运动前期李大钊提出“民主”和“科学”的口号,

把斗争矛头指向孔教,对封建正统思想的儒家传统道德进行了深刻的批判。新文化运动后期,一批先进知识分子接受了马克思主义?开始动摇了儒家思想的统治地位。

3、态度:取其精华,去其糟粕。

4、现实意义:儒家的大一统意识,对维护社会的安定统一和祖国统一大业有极大的现实指导意义;以人为本、民为贵思想对于协调人与人之间关系,维护和谐的社会有重要作用;民本思想对于今天“三农”问题的解决有一定的参考价值,?道德规范意识是现代社会公德意识培养、历史的使命感和责任感培养的一个重要渠道;和谐意识对于建立建立和谐的人际关系,谋求社会的共同发展,保护生态环境有着一定的意义。

(4)战国时期已经测出一年24节气。

4、秦汉时朝:(1)秦始皇统一文字,把小篆作为全国规范文字,后又推广隶书。

(2)汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。大力推行儒学教育,在长安办太学,以儒学的五经为主要教材。(3)西汉早期用麻做的纸是目前世界上已知的最早的纸;东汉时,宦官蔡伦改进了造纸术;意义:造纸术的发明是我国人民对世界文化的巨大贡献。(4)华佗擅长外科手术,制成全身麻醉剂“麻沸散”。这是世界医学史上的创举。他还模仿虎鹿猿熊鸟五禽活动姿态,编成一套医学体操,称为“五禽戏”;张仲景写了《伤寒杂病论》。全面阐述了中医的理论和治病原则。他医术高明,医德高尚,被后世尊为“医圣”。(5)佛教起源于印度,西汉末年传入我国中原地区,对我国文化的发展有着深远影响。道教是我国土生土长的宗教,东汉时期在民间兴起。创始人之一叫张陵,道教尊孔子为教主,称他为“太上老君,道教对我国文化也有深远影响。(6)《史记》叙述了从从黄帝到汉武帝时期的史事,是我国第一部纪传体通史。

(7)秦汉时期雕塑艺术的杰出代表是轰动世界的秦始皇陵兵马俑。形象地展现了两千多年前秦军横扫六国的磅礴气势,是世界艺术宝库中的璀璨明珠。

5、魏晋南北朝时期:

(1)南朝人祖冲之在我国、世界上第一次把圆周率的数值计算到小数点以后的第7位。这成果领先世界近1000年。(2)北朝人贾思勰写的《齐民要术》是我国的现存的第一部完整的农业科学著作,强调遵循自然规律,因地种植,不误农时等,在世界上农学史上是占有重要地位的。(3)东晋的王羲之是集书法之大成,被后人称为“书圣”。代表作《兰亭序》(被誉为“天下第一行书”)。(4)辉煌的石窟艺术代表有山西大同的云冈石窟,河南洛阳的龙门石窟。既继承了秦汉以来造型艺术的传统风格,同时又吸收了佛教艺术的优点。

6、隋唐时期:

(1)雕版印刷术的发明。唐朝印制的《金刚经》是世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷品。

(2)唐朝是我国诗歌创作的黄金时代。代表人物有:“诗仙”李白、“诗圣”杜甫和白居易。其中杜甫的诗被称为“史诗”。

(3)这一时期书法最著名的是颜真卿和柳公权,后人把他们的书法并成为“颜筋柳骨”。颜真卿是继王羲之之后,我国书法史上最有成就的大书法家。

(4)石窟艺术代表——敦煌莫高窟(今甘肃西部):有大量精美的壁画和无数形象生动的彩色塑像,保存大量的佛经和文书。莫高窟堪称世界最大的艺术宝库之一。

7、宋元时期: (1)四大发明。(知识汇编P5) 我国古代科技发展的高峰时期。活字印刷术的发明、指南针和火药的广泛使用,是这一时期的重大成就。

活字印刷术:北宋;毕升;这种方法既经济,又省时,大大促进了文化的传播。15世纪,欧洲才出现活宇印刷,比我国晚约四百年;

指南针:北宋制成并开始用于航海事业。南宋时广泛用于航海,并由阿拉伯人传人欧洲,为后来欧洲航海家的航海活动,创造了条件。

火药:唐朝末年,开始用于军事上。宋元时期,火药武器广泛用于战争。13、14世纪,火药和火药武器传人阿拉伯和欧洲。

四大发明的意义 印刷术、指南针、火药,加上造纸术,是我国古代人民的“四大发明”,是中华民族对世界文明发展的重大贡献。

(2)北宋司马光的《资治通鉴》:一部编年体的通史巨著。叙述了从战国到五代的历史,对研究古代历史有重要参考价值。

(3)宋词和元曲。北宋著名词人苏轼的名作有《念奴娇 赤壁怀古》,宋朝著名的女词人是李清照(婉约派),代表作有(《一剪梅》《如梦令》等)、(《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》等),南宋词人辛弃疾把词的豪放风格发扬光大,后来的词里,倾诉对山河分裂的悲痛。代表作是《破阵子 醉里挑灯看剑》

元曲由杂剧和散曲组成,代表作关汉卿的《窦娥冤》。

(4)张择端的《清明上河图》,描绘了北宋东京汴河沿岸的风光和繁华景象,是我国美术史上的不朽作品。

8、明清时期:

(1)明成祖时候,修建了北京城。城中心的紫禁城是我国也是世界建筑之林的瑰宝。明长城:东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒六干余公里,是世界建筑史上一个奇迹。

(2)科学巨著:明朝李时珍,写出了一部具有总结性的药物学巨著《本草纲目》,成为世界医药学的重要文献。

明朝末年杰出的科学家宋应星,写了一部《天工开物》。总结了明代农业和手工业的生产技术,反映了明代手工工场的生产面貌。强调人类要和自然协调,人力要与自然力相配合。后被译成多种文字,被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”。和宋应星同时期的徐光启写了《农政全书》,记载了古代的农业生产理论和科学方法,还介绍了欧洲的水利技术。是我国农学史上最早传播西方近代科学知识的书籍。

(3)四大名著:明代三部最优秀的小说是罗贯中写的《三国演义》,施耐庵写的《水浒传》,吴承恩写的《西游记》。与清代著名小说,曹雪芹的《红楼梦》,并称明清四大文学名著。其中《西游记》是一部充满浪漫主义气息的长篇神话小说;《红楼梦》是我国古典小说的高峰。

(4)京剧:徽剧和汉调基础上,19世纪中期形成的新剧种—京剧。

(二)近代思想和文化

1、思想解放:

(1)戊戌变法(第一次;思想启蒙的作用);辛亥革命(使民主共和观念深入人心);新文化运动(空前的思想大解放运动)。

(2)马克思主义在中国的传播和发展。新文化运动后期,俄国十月革命给中国传来了马克思主义,李大钊率先宣传,作品有《庶民的胜利》和《《布尔什维主义的胜利》两篇论文,颂扬十月革命。为扩大宣传马克思主义,1918年底,李大钊等在北京创办《每周评论》。五四运动得到进一步传播,毛泽东把马克思主义和中国国情相结合,走农村包围城市的革命道路,并指导中国新民主主义革命的胜利。

2、近代社会生活的变化

(1)文化生活的变化:当时最著名的中文报纸是1872年在上海创办的《申报》。报纸成为人们获取信息,了解社会的主要传媒工具;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国最长、规模最大的文化出版机构。

(2)社会习俗的变化: 辛亥革命后,民国政府为了改变愚昧落后的习俗,颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令;废除有损人格的跪拜礼,代之以文明、简单的鞠躬、握手礼;取消“老爷”“大人”之类的的称谓,代之以“先生”“君”等平等称呼。

3、近代新式教育的发展:

①洋务运动(1862年)时期,创办堂京师同文馆,近代第一所新式学堂,揭开中国近代教育改革的序幕。

②戊戌变法时期,创办京师大学堂,表明近代中国教育改革迈出了重要一步。(辛亥革命后改为北京大学)

③废除科举制度:清朝末年,因为科举制度仍然存在,使国家得不到急需的军事、外交、科技等人才。洋务派大臣张之洞奏请停止科举考试,普遍举办学校。(废除的原因)清政府迫于形势,拟定了《奏定学堂章程》,建立起包括初等、中等、高等三个学程的新式教育体制,并于1905年宣布废除了沿用一千三百多年的科举制度。

(三)新中国成立后人们生活方式的变化

改革开放后,人们在衣食住行用等方面都发生了前所未有的变化。到20世纪末,我国在整体上进入了小康社会。如穿着:改革开放前,被形容为“蓝(灰)色的海洋”。 改革开放后,随着物资的丰富和思想观念的解放,人们的衣着变得丰富多彩。服饰不仅仅是御寒工具,更是人们显示风度、展示个性的方式。

同课章节目录