第四单元 第16课 驱遣我们的想象课件)(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四单元 第16课 驱遣我们的想象课件)(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 115.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-09 15:06:20 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第四单元

16* 驱遣我们的想象

目录

名师导学

01

名师导练

02

课外技法专练

03

名师导学

一、一课一法

结合课文论据把握课文中心论点:作者以一诗一文为例,深入浅出地阐明了课文的中心论点——欣赏文艺作品,要驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感。

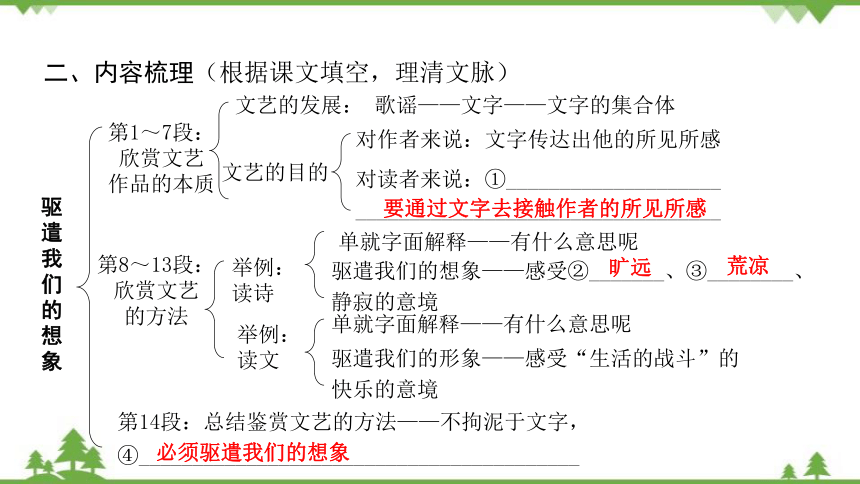

二、内容梳理(根据课文填空,理清文脉)

驱

遣

我

们

的

想

象

第1~7段:

欣赏文艺

作品的本质

第8~13段:

欣赏文艺

的方法

文艺的发展: 歌谣——文字——文字的集合体

文艺的目的

对作者来说:文字传达出他的所见所感

对读者来说:①____________________

__________________________________

要通过文字去接触作者的所见所感

举例:读诗

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的想象——感受②_______、③________、静寂的意境

旷远

荒凉

举例:读文

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的形象——感受“生活的战斗”的快乐的意境

第14段:总结鉴赏文艺的方法——不拘泥于文字,

④_________________________________________

必须驱遣我们的想象

名师导练

基础训练

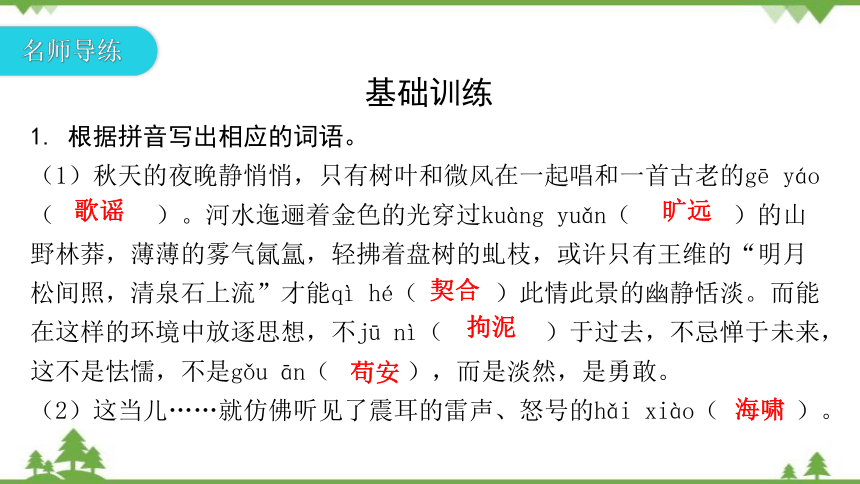

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)秋天的夜晚静悄悄,只有树叶和微风在一起唱和一首古老的gē yáo( )。河水迤逦着金色的光穿过kuàng yuǎn( )的山野林莽,薄薄的雾气氤氲,轻拂着盘树的虬枝,或许只有王维的“明月松间照,清泉石上流”才能qì hé( )此情此景的幽静恬淡。而能在这样的环境中放逐思想,不jū nì( )于过去,不忌惮于未来,这不是怯懦,不是gǒu ān( ),而是淡然,是勇敢。

(2)这当儿……就仿佛听见了震耳的雷声、怒号的hǎi xiào( )。

旷远

歌谣

拘泥

契合

苟安

海啸

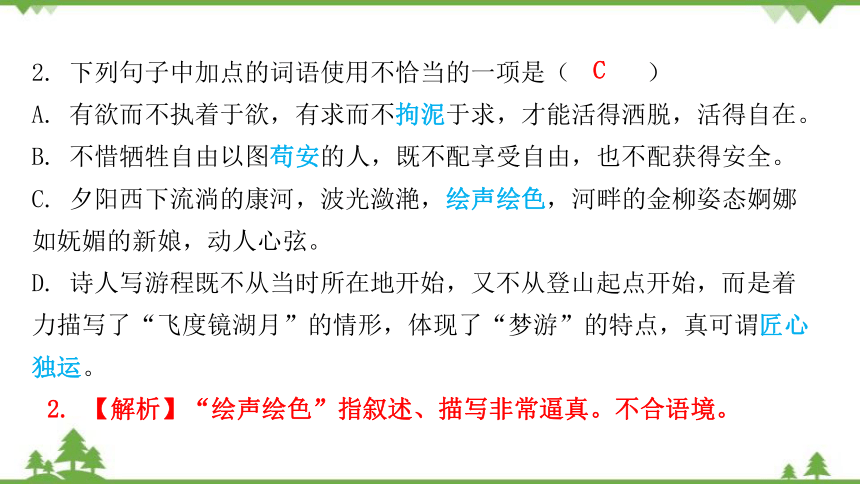

2. 下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是( )

A. 有欲而不执着于欲,有求而不拘泥于求,才能活得洒脱,活得自在。

B. 不惜牺牲自由以图苟安的人,既不配享受自由,也不配获得安全。

C. 夕阳西下流淌的康河,波光潋滟,绘声绘色,河畔的金柳姿态婀娜如妩媚的新娘,动人心弦。

D. 诗人写游程既不从当时所在地开始,又不从登山起点开始,而是着力描写了“飞度镜湖月”的情形,体现了“梦游”的特点,真可谓匠心独运。

C

2. 【解析】“绘声绘色”指叙述、描写非常逼真。不合语境。

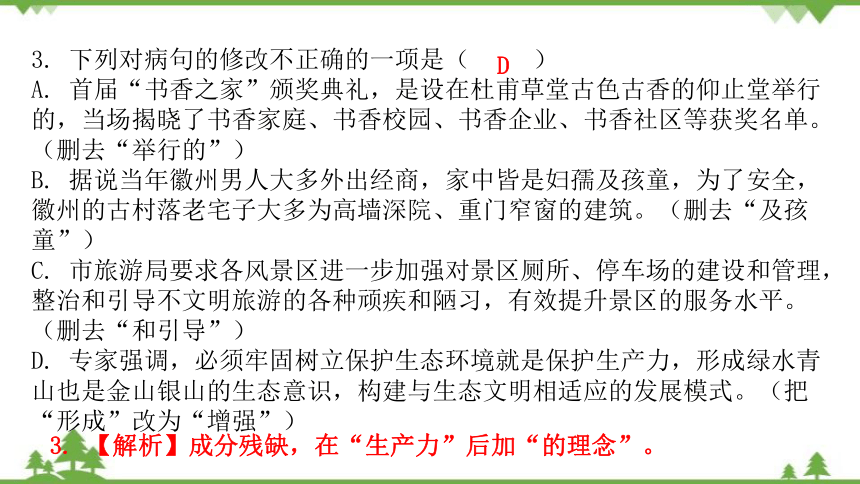

3. 下列对病句的修改不正确的一项是( )

A. 首届“书香之家”颁奖典礼,是设在杜甫草堂古色古香的仰止堂举行的,当场揭晓了书香家庭、书香校园、书香企业、书香社区等获奖名单。(删去“举行的”)

B. 据说当年徽州男人大多外出经商,家中皆是妇孺及孩童,为了安全,徽州的古村落老宅子大多为高墙深院、重门窄窗的建筑。(删去“及孩童”)

C. 市旅游局要求各风景区进一步加强对景区厕所、停车场的建设和管理,整治和引导不文明旅游的各种顽疾和陋习,有效提升景区的服务水平。(删去“和引导”)

D. 专家强调,必须牢固树立保护生态环境就是保护生产力,形成绿水青山也是金山银山的生态意识,构建与生态文明相适应的发展模式。(把“形成”改为“增强”)

D

3. 【解析】成分残缺,在“生产力”后加“的理念”。

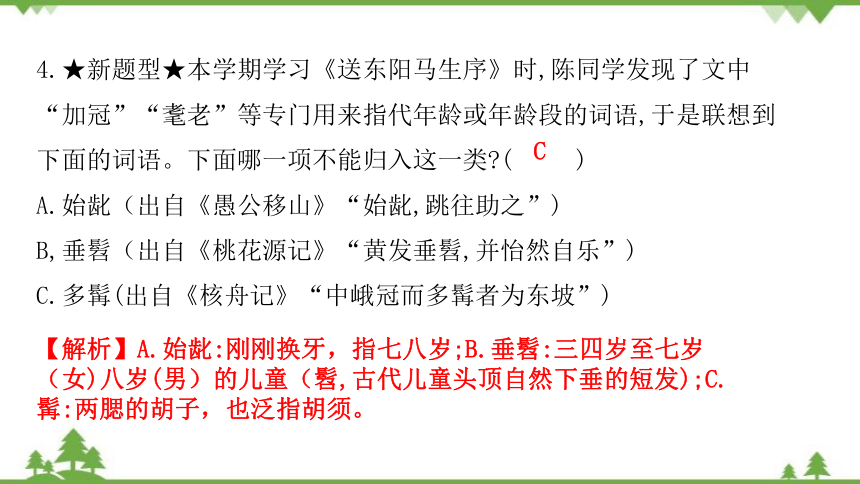

4.★新题型★本学期学习《送东阳马生序》时,陈同学发现了文中“加冠”“耄老”等专门用来指代年龄或年龄段的词语,于是联想到下面的词语。下面哪一项不能归入这一类 ( )

A.始龀(出自《愚公移山》“始龀,跳往助之”)

B,垂髫(出自《桃花源记》“黄发垂髫,并怡然自乐”)

C.多髯(出自《核舟记》“中峨冠而多髯者为东坡”)

C

【解析】A.始龀:刚刚换牙,指七八岁;B.垂髫:三四岁至七岁(女)八岁(男)的儿童(髫,古代儿童头顶自然下垂的短发);C.髯:两腮的胡子,也泛指胡须。

5.★新题型★感佩之余,他觉得下面这副对联能概括宋濂其人,但他区分不出上、下联。你认为上联和下联分别是哪一句 (填字母)

A.厚实养德世称贤 B.勤艰求学书为上

提示1:对联要求平仄相对应……一般不要求字字相反,但上、下联尾字(联脚)平仄应相反,并且上联为仄声,下联为平声。

提示2:从上、下联关系看,对联可分为正对、反对和串对……串对中,下联的内容往往是紧承上联而发的。

上联:________下联:________

B

A

【解析】根据“提示1”的“上、下联尾字(联脚)平仄应相反,并且上联为仄声,下联为平声”可知,上联尾字为仄声,下联尾字为平声。A 的尾字“贤”声调是阳平,属于平声;B的尾字“上”声调是去声,属于仄声。故上联是B,下联是A。也可以根据“提示2”的“下联的内容往往是紧承上联而发的”来判定。B句“勤艰求学书为上”是A句“厚实养德世称贤”的前提,正是因为宋濂年轻时的“书为上”,才有了后来的“世称贤”。故上联是B,下联是A。

课内精读

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。

②先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。他把这些所见所感写出来,不作抽象的分析,而作具体的描写,不作刻板的记载,而作想象的安排……总之,作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说,读者看到的是写在纸面或者印在纸面的文字,但是看到文字并不是他们的目的。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:大漠孤烟直,长河落日圆。大家认为佳句。如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢?或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗?假使起了风,烟不就曲折了吗?落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗?这样地提问,似乎是在研究,在考察,可是也领会不到这两句诗的意思。要领会这两句诗,得睁开眼睛来看。看到的只是十个文字呀。不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。给“落日”

加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这又是多么静寂的境界啊!一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

⑤像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。现在读到这两句,领会着作者的意境,宛如听一个朋友说着自己也正要说的话,这是一种愉快。读者也许不曾到过北方,不知道北方的景物是怎样的。现在读到这两句,领会着作者的意境,想象中的眼界就因而扩大了,并且想想这意境多美,这也是一种愉快。假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种

愉快了。

……

⑥我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

6. 最适合做本文论点的一项是( )【把握中心论点】

A. 文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。

B. 鉴赏文艺作品,必须驱遣我们的想象,才能通过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

C. 按照字面解释,就难以接触作者的所见所感。

D. 理性分析并驱遣想象,才能接触作者的意境。

B

6.【解析】文段是围绕“驱遣我们的想象”来论证的,结论是第⑥段,即中心论点。可概括为B项的说法。A、C、D三项内容只是文中的某一方面的观点或论断。

7. 下列说法正确的一项是( )

A. 文章先论述作者、读者及文字之间的关系,再以诗歌为例,深入浅出地阐述欣赏文艺作品的方法,最后得出结论。

B. “长河落日圆”的“圆”用得不恰当,这样落日和朝阳并没什么不同,意境缺少独特性。

C. 作者要多观察、思考,将感情寄寓在文章中,而读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合。

D. 作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感。

A

7.【解析】B项有误,“长河落日圆”的“圆”用得非常恰当,与全诗构成通体的一致。C项有误,原文最后一段中的说法是“不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验”。D项有误,第②段中的说法是“先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起”。故选A。

8. 对第④⑤段关于“大漠孤烟直,长河落日圆”的赏析的论证,分析错误的一项是( )

A. 如果就大漠上炊烟的来由、风吹烟会曲折、落日圆的本来的样子来研究、考察,就不能领会诗意了。这是反面论证。

B. 如果想象大漠、长河、孤烟、落日所构成的北方特有的旷远荒凉而静寂的画面,就能领会诗歌的意境。这是正面论证。

C. 读者不曾到北方,却能由这两句诗想象大漠的旷远、荒凉而静寂之美,这样扩大了眼界,获得了审美愉悦。这是举例论证。

D. 文章主要运用举例论证和反面论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用。

D

8.【解析】文章主要运用举例论证和正反论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用,并非反面论证。

粗俗的标语是语言瘟疫(10分)

遐 迩

①“聚餐就是找死,拜年就是害人”,“今年上门,明年上坟”。中国是文明的古国,这样的标语何来文明?大过年的,迎面就是这样一句,你即使不骂娘,心里也不好受,有话就不能好好说吗?再有“硬道理”的宣传,以这样野蛮的言辞说出来,能取得好效果吗?正如有评论所言,这是在宣传,还是在诅咒?有人说,这些“土味”标语横幅像泥石流一样,“无情”却又十分“硬核”,达到了防疫宣传的目的。我则以为不会有好的效果。言简意赅的时事标语,确实可以将复杂的道理简单化。但是,这种“野蛮生长”的“硬核标语”,既不文明,也不科学,怎么可能达到防疫宣传的目的呢?

课外技法专练

——把握中心论点

②“串门就是互相残杀,聚会就是自寻短见”,“出门打断腿,还嘴打掉牙”。这都是什么标语啊!古人发明汉语是为了交流的,不是用来侮辱同胞的,用这样的标语防御疫情,简直就是语言暴力,甚至触犯法律。在疫情面前,在灾难面前,白衣天使在前方“浴血奋战”,某些人却在后方阉割文明。疫情面前,情绪恐惧、生活不便,人们本来就不好受,宣传应该好好说话,要有温情有温度。这么充满杀气诅咒的标语,是一种语言瘟疫,是在拉退文明进步的车轮,不但不能达到宣传的目的,反而给疫情防控添乱。

③这种粗俗粗暴的标语,或许能震慑人,但对疫情防控没有一点好处。然而,有人说非常之时就要用非常之法,有人非常肯定、非常赞赏这种粗俗的语言。真是社会的悲哀。是的,这场突如其来的大疫,

让国人如临大敌,但是打赢这场疫情防御战,不能依靠野蛮的战术,不能依靠原始的战术,不能添乱,更不能违法用语言伤及国人,必须依靠现代科技和现代人的智慧,依靠科学,避免接触,科学隔离,众志成城,共克时艰。

④著名诗人、著名杂文家彭俐在杂文诗中说,“病毒,让一切变得透明”,是的,大疫来临确实很考验人,但是,我以为“病毒”暴发并不代表某些人的恶劣天性、粗鄙天性也要释放出来,不文明并不能成为救世良药。文明标语多得是,干吗非要用粗俗的呢?就不会好好说话吗?比如“不聚餐不聚会就是最好的防疫”“今年过年不串门,

拜年最好用微信”“用科学的生活方式战胜最严峻的疫情”“宅在家里就是最好的防御”等。这些文明标语不是更能让人接受吗?

⑤粗俗粗暴的标语的出现,又何尝不是走极端的野蛮防疫呢?泼妇骂街式的、地痞流氓式的标语,折射出的是某些人素质的低下和法治观念的淡薄。这些语言垃圾污染了环境,也污染了人心,不仅不能起到提醒、倡导和防控的作用,说不定还会激起人们的反感和逆反心理,适得其反。

(选自《杂文月刊》2020年4期,有删改)

1. 概括本文的中心论点。(3分)【把握中心论点】__________________________________________________________

粗俗的标语是语言瘟疫,不能达到防疫宣传的目的。

2. 粗俗的标语为什么不能达到防疫宣传的目的?结合全文回答。(3分)__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

①粗俗的标语不文明,不科学。②疫情面前,人们情绪恐惧、生活不便,不愿接受充满杀气诅咒的标语。③打赢这场疫情防御战,必须依靠现代科学和现代人的智慧,粗俗的标语野蛮原始,不起作用。

3. 判断第④段画线句子的论证方法,并分析其作用。(4分)__________________________________________________________

____________________________________________________________

比喻论证。形象地论证了不文明的标语对防疫宣传不起作用,从而有效地论证了本文的中心论点,使论证的道理通俗易懂。

【解析】“不文明并不能成为救世良药”运用了比喻的修辞手法,据此判断这句话运用比喻论证。结合句意分析作用,“不文明并不能成为救世良药”意思是,不文明的标语、粗俗的标语对于防控疫情没有作用,形象地论证了本文的中心论点,使论证的道理浅显易懂。

第四单元

16* 驱遣我们的想象

目录

名师导学

01

名师导练

02

课外技法专练

03

名师导学

一、一课一法

结合课文论据把握课文中心论点:作者以一诗一文为例,深入浅出地阐明了课文的中心论点——欣赏文艺作品,要驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感。

二、内容梳理(根据课文填空,理清文脉)

驱

遣

我

们

的

想

象

第1~7段:

欣赏文艺

作品的本质

第8~13段:

欣赏文艺

的方法

文艺的发展: 歌谣——文字——文字的集合体

文艺的目的

对作者来说:文字传达出他的所见所感

对读者来说:①____________________

__________________________________

要通过文字去接触作者的所见所感

举例:读诗

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的想象——感受②_______、③________、静寂的意境

旷远

荒凉

举例:读文

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的形象——感受“生活的战斗”的快乐的意境

第14段:总结鉴赏文艺的方法——不拘泥于文字,

④_________________________________________

必须驱遣我们的想象

名师导练

基础训练

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)秋天的夜晚静悄悄,只有树叶和微风在一起唱和一首古老的gē yáo( )。河水迤逦着金色的光穿过kuàng yuǎn( )的山野林莽,薄薄的雾气氤氲,轻拂着盘树的虬枝,或许只有王维的“明月松间照,清泉石上流”才能qì hé( )此情此景的幽静恬淡。而能在这样的环境中放逐思想,不jū nì( )于过去,不忌惮于未来,这不是怯懦,不是gǒu ān( ),而是淡然,是勇敢。

(2)这当儿……就仿佛听见了震耳的雷声、怒号的hǎi xiào( )。

旷远

歌谣

拘泥

契合

苟安

海啸

2. 下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是( )

A. 有欲而不执着于欲,有求而不拘泥于求,才能活得洒脱,活得自在。

B. 不惜牺牲自由以图苟安的人,既不配享受自由,也不配获得安全。

C. 夕阳西下流淌的康河,波光潋滟,绘声绘色,河畔的金柳姿态婀娜如妩媚的新娘,动人心弦。

D. 诗人写游程既不从当时所在地开始,又不从登山起点开始,而是着力描写了“飞度镜湖月”的情形,体现了“梦游”的特点,真可谓匠心独运。

C

2. 【解析】“绘声绘色”指叙述、描写非常逼真。不合语境。

3. 下列对病句的修改不正确的一项是( )

A. 首届“书香之家”颁奖典礼,是设在杜甫草堂古色古香的仰止堂举行的,当场揭晓了书香家庭、书香校园、书香企业、书香社区等获奖名单。(删去“举行的”)

B. 据说当年徽州男人大多外出经商,家中皆是妇孺及孩童,为了安全,徽州的古村落老宅子大多为高墙深院、重门窄窗的建筑。(删去“及孩童”)

C. 市旅游局要求各风景区进一步加强对景区厕所、停车场的建设和管理,整治和引导不文明旅游的各种顽疾和陋习,有效提升景区的服务水平。(删去“和引导”)

D. 专家强调,必须牢固树立保护生态环境就是保护生产力,形成绿水青山也是金山银山的生态意识,构建与生态文明相适应的发展模式。(把“形成”改为“增强”)

D

3. 【解析】成分残缺,在“生产力”后加“的理念”。

4.★新题型★本学期学习《送东阳马生序》时,陈同学发现了文中“加冠”“耄老”等专门用来指代年龄或年龄段的词语,于是联想到下面的词语。下面哪一项不能归入这一类 ( )

A.始龀(出自《愚公移山》“始龀,跳往助之”)

B,垂髫(出自《桃花源记》“黄发垂髫,并怡然自乐”)

C.多髯(出自《核舟记》“中峨冠而多髯者为东坡”)

C

【解析】A.始龀:刚刚换牙,指七八岁;B.垂髫:三四岁至七岁(女)八岁(男)的儿童(髫,古代儿童头顶自然下垂的短发);C.髯:两腮的胡子,也泛指胡须。

5.★新题型★感佩之余,他觉得下面这副对联能概括宋濂其人,但他区分不出上、下联。你认为上联和下联分别是哪一句 (填字母)

A.厚实养德世称贤 B.勤艰求学书为上

提示1:对联要求平仄相对应……一般不要求字字相反,但上、下联尾字(联脚)平仄应相反,并且上联为仄声,下联为平声。

提示2:从上、下联关系看,对联可分为正对、反对和串对……串对中,下联的内容往往是紧承上联而发的。

上联:________下联:________

B

A

【解析】根据“提示1”的“上、下联尾字(联脚)平仄应相反,并且上联为仄声,下联为平声”可知,上联尾字为仄声,下联尾字为平声。A 的尾字“贤”声调是阳平,属于平声;B的尾字“上”声调是去声,属于仄声。故上联是B,下联是A。也可以根据“提示2”的“下联的内容往往是紧承上联而发的”来判定。B句“勤艰求学书为上”是A句“厚实养德世称贤”的前提,正是因为宋濂年轻时的“书为上”,才有了后来的“世称贤”。故上联是B,下联是A。

课内精读

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。

②先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。他把这些所见所感写出来,不作抽象的分析,而作具体的描写,不作刻板的记载,而作想象的安排……总之,作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说,读者看到的是写在纸面或者印在纸面的文字,但是看到文字并不是他们的目的。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:大漠孤烟直,长河落日圆。大家认为佳句。如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢?或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗?假使起了风,烟不就曲折了吗?落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗?这样地提问,似乎是在研究,在考察,可是也领会不到这两句诗的意思。要领会这两句诗,得睁开眼睛来看。看到的只是十个文字呀。不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。给“落日”

加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这又是多么静寂的境界啊!一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

⑤像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。现在读到这两句,领会着作者的意境,宛如听一个朋友说着自己也正要说的话,这是一种愉快。读者也许不曾到过北方,不知道北方的景物是怎样的。现在读到这两句,领会着作者的意境,想象中的眼界就因而扩大了,并且想想这意境多美,这也是一种愉快。假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种

愉快了。

……

⑥我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

6. 最适合做本文论点的一项是( )【把握中心论点】

A. 文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。

B. 鉴赏文艺作品,必须驱遣我们的想象,才能通过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

C. 按照字面解释,就难以接触作者的所见所感。

D. 理性分析并驱遣想象,才能接触作者的意境。

B

6.【解析】文段是围绕“驱遣我们的想象”来论证的,结论是第⑥段,即中心论点。可概括为B项的说法。A、C、D三项内容只是文中的某一方面的观点或论断。

7. 下列说法正确的一项是( )

A. 文章先论述作者、读者及文字之间的关系,再以诗歌为例,深入浅出地阐述欣赏文艺作品的方法,最后得出结论。

B. “长河落日圆”的“圆”用得不恰当,这样落日和朝阳并没什么不同,意境缺少独特性。

C. 作者要多观察、思考,将感情寄寓在文章中,而读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合。

D. 作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感。

A

7.【解析】B项有误,“长河落日圆”的“圆”用得非常恰当,与全诗构成通体的一致。C项有误,原文最后一段中的说法是“不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验”。D项有误,第②段中的说法是“先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起”。故选A。

8. 对第④⑤段关于“大漠孤烟直,长河落日圆”的赏析的论证,分析错误的一项是( )

A. 如果就大漠上炊烟的来由、风吹烟会曲折、落日圆的本来的样子来研究、考察,就不能领会诗意了。这是反面论证。

B. 如果想象大漠、长河、孤烟、落日所构成的北方特有的旷远荒凉而静寂的画面,就能领会诗歌的意境。这是正面论证。

C. 读者不曾到北方,却能由这两句诗想象大漠的旷远、荒凉而静寂之美,这样扩大了眼界,获得了审美愉悦。这是举例论证。

D. 文章主要运用举例论证和反面论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用。

D

8.【解析】文章主要运用举例论证和正反论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用,并非反面论证。

粗俗的标语是语言瘟疫(10分)

遐 迩

①“聚餐就是找死,拜年就是害人”,“今年上门,明年上坟”。中国是文明的古国,这样的标语何来文明?大过年的,迎面就是这样一句,你即使不骂娘,心里也不好受,有话就不能好好说吗?再有“硬道理”的宣传,以这样野蛮的言辞说出来,能取得好效果吗?正如有评论所言,这是在宣传,还是在诅咒?有人说,这些“土味”标语横幅像泥石流一样,“无情”却又十分“硬核”,达到了防疫宣传的目的。我则以为不会有好的效果。言简意赅的时事标语,确实可以将复杂的道理简单化。但是,这种“野蛮生长”的“硬核标语”,既不文明,也不科学,怎么可能达到防疫宣传的目的呢?

课外技法专练

——把握中心论点

②“串门就是互相残杀,聚会就是自寻短见”,“出门打断腿,还嘴打掉牙”。这都是什么标语啊!古人发明汉语是为了交流的,不是用来侮辱同胞的,用这样的标语防御疫情,简直就是语言暴力,甚至触犯法律。在疫情面前,在灾难面前,白衣天使在前方“浴血奋战”,某些人却在后方阉割文明。疫情面前,情绪恐惧、生活不便,人们本来就不好受,宣传应该好好说话,要有温情有温度。这么充满杀气诅咒的标语,是一种语言瘟疫,是在拉退文明进步的车轮,不但不能达到宣传的目的,反而给疫情防控添乱。

③这种粗俗粗暴的标语,或许能震慑人,但对疫情防控没有一点好处。然而,有人说非常之时就要用非常之法,有人非常肯定、非常赞赏这种粗俗的语言。真是社会的悲哀。是的,这场突如其来的大疫,

让国人如临大敌,但是打赢这场疫情防御战,不能依靠野蛮的战术,不能依靠原始的战术,不能添乱,更不能违法用语言伤及国人,必须依靠现代科技和现代人的智慧,依靠科学,避免接触,科学隔离,众志成城,共克时艰。

④著名诗人、著名杂文家彭俐在杂文诗中说,“病毒,让一切变得透明”,是的,大疫来临确实很考验人,但是,我以为“病毒”暴发并不代表某些人的恶劣天性、粗鄙天性也要释放出来,不文明并不能成为救世良药。文明标语多得是,干吗非要用粗俗的呢?就不会好好说话吗?比如“不聚餐不聚会就是最好的防疫”“今年过年不串门,

拜年最好用微信”“用科学的生活方式战胜最严峻的疫情”“宅在家里就是最好的防御”等。这些文明标语不是更能让人接受吗?

⑤粗俗粗暴的标语的出现,又何尝不是走极端的野蛮防疫呢?泼妇骂街式的、地痞流氓式的标语,折射出的是某些人素质的低下和法治观念的淡薄。这些语言垃圾污染了环境,也污染了人心,不仅不能起到提醒、倡导和防控的作用,说不定还会激起人们的反感和逆反心理,适得其反。

(选自《杂文月刊》2020年4期,有删改)

1. 概括本文的中心论点。(3分)【把握中心论点】__________________________________________________________

粗俗的标语是语言瘟疫,不能达到防疫宣传的目的。

2. 粗俗的标语为什么不能达到防疫宣传的目的?结合全文回答。(3分)__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

①粗俗的标语不文明,不科学。②疫情面前,人们情绪恐惧、生活不便,不愿接受充满杀气诅咒的标语。③打赢这场疫情防御战,必须依靠现代科学和现代人的智慧,粗俗的标语野蛮原始,不起作用。

3. 判断第④段画线句子的论证方法,并分析其作用。(4分)__________________________________________________________

____________________________________________________________

比喻论证。形象地论证了不文明的标语对防疫宣传不起作用,从而有效地论证了本文的中心论点,使论证的道理通俗易懂。

【解析】“不文明并不能成为救世良药”运用了比喻的修辞手法,据此判断这句话运用比喻论证。结合句意分析作用,“不文明并不能成为救世良药”意思是,不文明的标语、粗俗的标语对于防控疫情没有作用,形象地论证了本文的中心论点,使论证的道理浅显易懂。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读