城市化过程对地理环境的影响

图片预览

文档简介

高一年级地理学科导学案

课题:城市化过程对地理环境的影响

编辑: 审核人:

【课标】运用有关资料,解释城市化对地理环境的影响

【激趣资料】

人大代表韩玉荣这样说:城市,对我们来说实在是太熟悉了:高楼大厦、车水马龙、人山人海;商品与污水共存,宾馆和废气同在;逼仄的空间,嘈杂的环境,匆忙的人流……然而,人们还是向往城市─—它的繁荣,它的便捷,它的机遇。城市化给我们带来了什么?

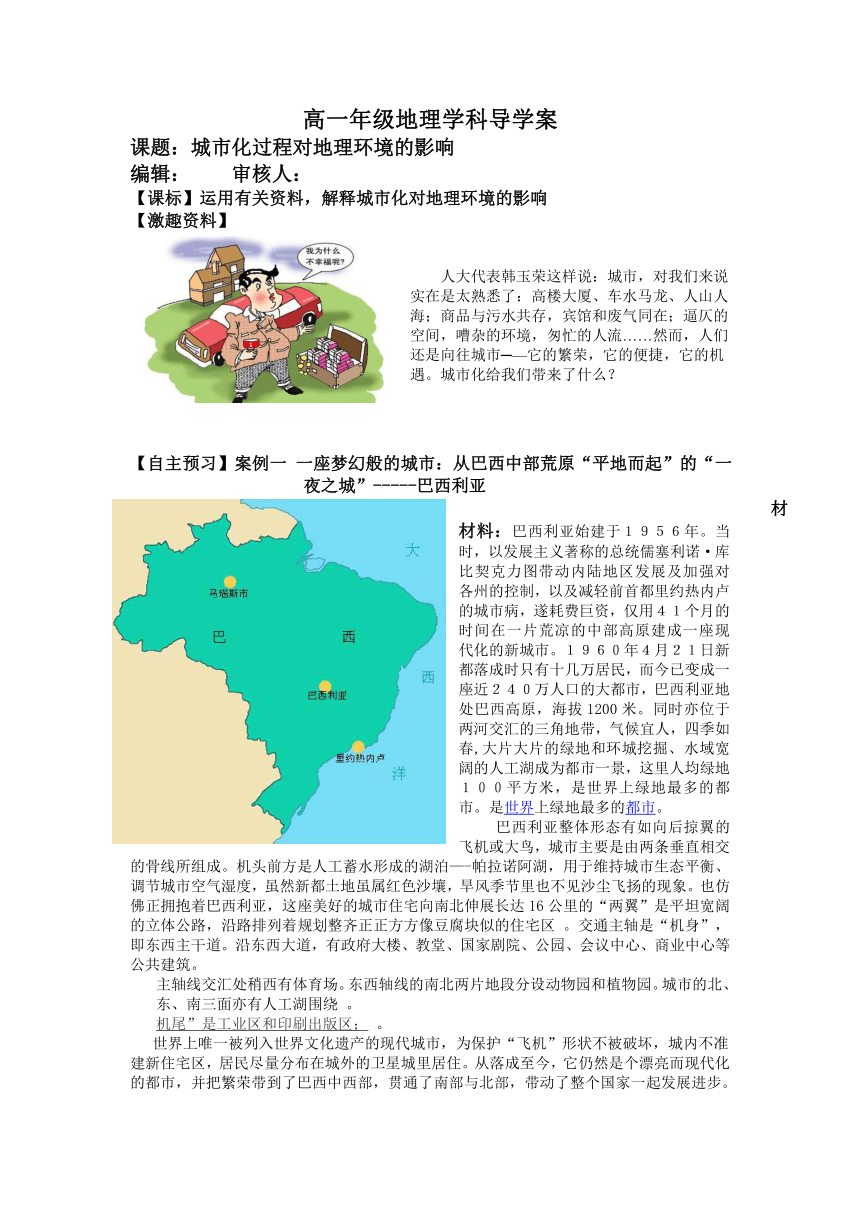

【自主预习】案例一 一座梦幻般的城市:从巴西中部荒原“平地而起”的“一夜之城”-----巴西利亚

材材料:巴西利亚始建于1956年。当时,以发展主义著称的总统儒塞利诺·库比契克力图带动内陆地区发展及加强对各州的控制,以及减轻前首都里约热内卢的城市病,遂耗费巨资,仅用41个月的时间在一片荒凉的中部高原建成一座现代化的新城市。1960年4月21日新都落成时只有十几万居民,而今已变成一座近240万人口的大都市,巴西利亚地处巴西高原,海拔1200米。同时亦位于两河交汇的三角地带,气候宜人,四季如春,大片大片的绿地和环城挖掘、水域宽阔的人工湖成为都市一景,这里人均绿地100平方米,是世界上绿地最多的都市。是世界 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_parent )上绿地最多的都市 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_parent )。

巴西利亚整体形态有如向后掠翼的飞机或大鸟,城市主要是由两条垂直相交的骨线所组成。机头前方是人工蓄水形成的湖泊—-帕拉诺阿湖,用于维持城市生态平衡、调节城市空气湿度,虽然新都土地虽属红色沙壤,旱风季节里也不见沙尘飞扬的现象。也仿佛正拥抱着巴西利亚,这座美好的城市住宅向南北伸展长达16公里的“两翼”是平坦宽阔的立体公路,沿路排列着规划整齐正正方方像豆腐块似的住宅区 。交通主轴是“机身”,即东西主干道。沿东西大道,有政府大楼、教堂、国家剧院、公园、会议中心、商业中心等公共建筑。

主轴线交汇处稍西有体育场。东西轴线的南北两片地段分设动物园和植物园。城市的北、东、南三面亦有人工湖围绕 。

机尾”是工业区和印刷出版区; 。

世界上唯一被列入世界文化遗产的现代城市,为保护“飞机”形状不被破坏,城内不准建新住宅区,居民尽量分布在城外的卫星城里居住。从落成至今,它仍然是个漂亮而现代化的都市,并把繁荣带到了巴西中西部,贯通了南部与北部,带动了整个国家一起发展进步。

预习:请你结合上述材料或结合平遥实际,说出城市化对当地地理环境的影响?

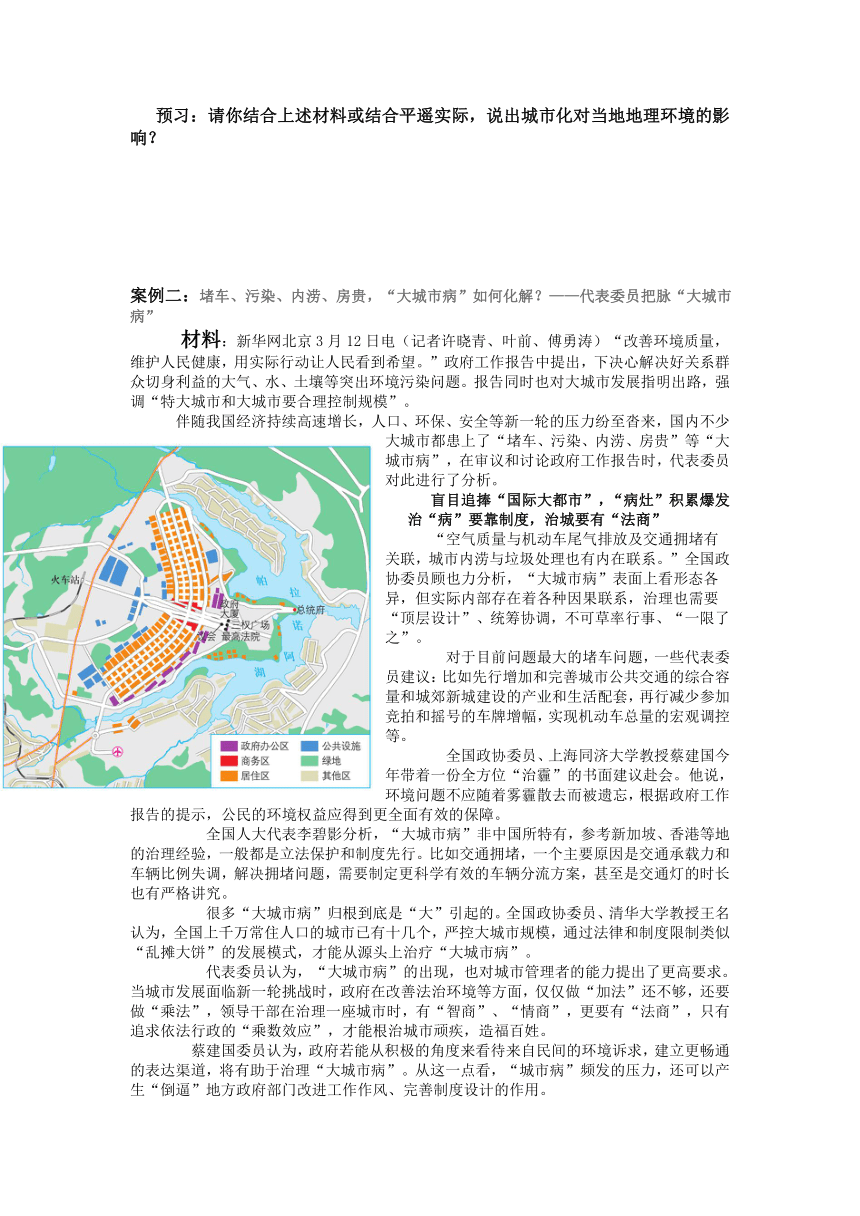

案例二:堵车、污染、内涝、房贵,“大城市病”如何化解?——代表委员把脉“大城市病”

材料:新华网北京3月12日电(记者许晓青、叶前、傅勇涛)“改善环境质量,维护人民健康,用实际行动让人民看到希望。”政府工作报告中提出,下决心解决好关系群众切身利益的大气、水、土壤等突出环境污染问题。报告同时也对大城市发展指明出路,强调“特大城市和大城市要合理控制规模”。

伴随我国经济持续高速增长,人口、环保、安全等新一轮的压力纷至沓来,国内不少大城市都患上了“堵车、污染、内涝、房贵”等“大城市病”,在审议和讨论政府工作报告时,代表委员对此进行了分析。

盲目追捧“国际大都市”,“病灶”积累爆发

治“病”要靠制度,治城要有“法商”

“空气质量与机动车尾气排放及交通拥堵有关联,城市内涝与垃圾处理也有内在联系。”全国政协委员顾也力分析,“大城市病”表面上看形态各异,但实际内部存在着各种因果联系,治理也需要“顶层设计”、统筹协调,不可草率行事、“一限了之”。

对于目前问题最大的堵车问题,一些代表委员建议:比如先行增加和完善城市公共交通的综合容量和城郊新城建设的产业和生活配套,再行减少参加竞拍和摇号的车牌增幅,实现机动车总量的宏观调控等。

全国政协委员、上海同济大学教授蔡建国今年带着一份全方位“治霾”的书面建议赴会。他说,环境问题不应随着雾霾散去而被遗忘,根据政府工作报告的提示,公民的环境权益应得到更全面有效的保障。

全国人大代表李碧影分析,“大城市病”非中国所特有,参考新加坡、香港等地的治理经验,一般都是立法保护和制度先行。比如交通拥堵,一个主要原因是交通承载力和车辆比例失调,解决拥堵问题,需要制定更科学有效的车辆分流方案,甚至是交通灯的时长也有严格讲究。

很多“大城市病”归根到底是“大”引起的。全国政协委员、清华大学教授王名认为,全国上千万常住人口的城市已有十几个,严控大城市规模,通过法律和制度限制类似“乱摊大饼”的发展模式,才能从源头上治疗“大城市病”。

代表委员认为,“大城市病”的出现,也对城市管理者的能力提出了更高要求。当城市发展面临新一轮挑战时,政府在改善法治环境等方面,仅仅做“加法”还不够,还要做“乘法”,领导干部在治理一座城市时,有“智商”、“情商”,更要有“法商”,只有追求依法行政的“乘数效应”,才能根治城市顽疾,造福百姓。

蔡建国委员认为,政府若能从积极的角度来看待来自民间的环境诉求,建立更畅通的表达渠道,将有助于治理“大城市病”。从这一点看,“城市病”频发的压力,还可以产生“倒逼”地方政府部门改进工作作风、完善制度设计的作用。

根治大城“顽疾”还需全民参与

当政府部门为“城市病”忙得焦头烂额之际,老百姓是否就可“袖手旁观”?

一些代表委员提出,政府公权力要“有所为、有所不为”,除了科学合理地动用行政资源,还要善于动员全社会的力量参与城市顽疾治理。

“今年春节,虽然PM2.5观测值在短时间内还是攀高,但一些大城市燃放烟花爆竹的量已有所减少,说明通过全民参与来对应各种城市难点问题效果明显。”王名委员说,“事实证明,当民众环保意识提高、政府措施得当,就会形成合力。”

蔡建国委员建议,从创新社会管理的角度看,依法注册的社会组织、第三方评估机构等也完全可以在城市治理中发挥更积极的作用,从而降低政府部门的高耗成本,改善目前有的地方“疲于奔命”的现状。

全国人大代表朱列玉等拟提交书面建议:中国的“大城市病”不是“不治之症”,在更加完备的法律法规和制度措施的框架下,让老百姓更直接地从中受益,就能吸引更多人参与其中,为城市治理注入更多正能量。

预习二:你能说出几种“城市病”类型,除了代表委员的建议外,你还能提出哪些更好的建议?

【新知识】(查阅资料,将自己预习中遇到的新知识写下来帮你度过难关)

【合作探究】如果给你一个重新选择城市去居住的机会,结合这个单元所学的内容对你的城市进行规划(要求:用语言描述你将要选择的城市自然环境特征,用图绘出你如何进行城市功能区布局)

【我的收获】

【小组疑问】请将本节课中的疑难和你感兴趣的问题写下来,与老师一起讨论交流

课题:城市化过程对地理环境的影响

编辑: 审核人:

【课标】运用有关资料,解释城市化对地理环境的影响

【激趣资料】

人大代表韩玉荣这样说:城市,对我们来说实在是太熟悉了:高楼大厦、车水马龙、人山人海;商品与污水共存,宾馆和废气同在;逼仄的空间,嘈杂的环境,匆忙的人流……然而,人们还是向往城市─—它的繁荣,它的便捷,它的机遇。城市化给我们带来了什么?

【自主预习】案例一 一座梦幻般的城市:从巴西中部荒原“平地而起”的“一夜之城”-----巴西利亚

材材料:巴西利亚始建于1956年。当时,以发展主义著称的总统儒塞利诺·库比契克力图带动内陆地区发展及加强对各州的控制,以及减轻前首都里约热内卢的城市病,遂耗费巨资,仅用41个月的时间在一片荒凉的中部高原建成一座现代化的新城市。1960年4月21日新都落成时只有十几万居民,而今已变成一座近240万人口的大都市,巴西利亚地处巴西高原,海拔1200米。同时亦位于两河交汇的三角地带,气候宜人,四季如春,大片大片的绿地和环城挖掘、水域宽阔的人工湖成为都市一景,这里人均绿地100平方米,是世界上绿地最多的都市。是世界 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_parent )上绿地最多的都市 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_parent )。

巴西利亚整体形态有如向后掠翼的飞机或大鸟,城市主要是由两条垂直相交的骨线所组成。机头前方是人工蓄水形成的湖泊—-帕拉诺阿湖,用于维持城市生态平衡、调节城市空气湿度,虽然新都土地虽属红色沙壤,旱风季节里也不见沙尘飞扬的现象。也仿佛正拥抱着巴西利亚,这座美好的城市住宅向南北伸展长达16公里的“两翼”是平坦宽阔的立体公路,沿路排列着规划整齐正正方方像豆腐块似的住宅区 。交通主轴是“机身”,即东西主干道。沿东西大道,有政府大楼、教堂、国家剧院、公园、会议中心、商业中心等公共建筑。

主轴线交汇处稍西有体育场。东西轴线的南北两片地段分设动物园和植物园。城市的北、东、南三面亦有人工湖围绕 。

机尾”是工业区和印刷出版区; 。

世界上唯一被列入世界文化遗产的现代城市,为保护“飞机”形状不被破坏,城内不准建新住宅区,居民尽量分布在城外的卫星城里居住。从落成至今,它仍然是个漂亮而现代化的都市,并把繁荣带到了巴西中西部,贯通了南部与北部,带动了整个国家一起发展进步。

预习:请你结合上述材料或结合平遥实际,说出城市化对当地地理环境的影响?

案例二:堵车、污染、内涝、房贵,“大城市病”如何化解?——代表委员把脉“大城市病”

材料:新华网北京3月12日电(记者许晓青、叶前、傅勇涛)“改善环境质量,维护人民健康,用实际行动让人民看到希望。”政府工作报告中提出,下决心解决好关系群众切身利益的大气、水、土壤等突出环境污染问题。报告同时也对大城市发展指明出路,强调“特大城市和大城市要合理控制规模”。

伴随我国经济持续高速增长,人口、环保、安全等新一轮的压力纷至沓来,国内不少大城市都患上了“堵车、污染、内涝、房贵”等“大城市病”,在审议和讨论政府工作报告时,代表委员对此进行了分析。

盲目追捧“国际大都市”,“病灶”积累爆发

治“病”要靠制度,治城要有“法商”

“空气质量与机动车尾气排放及交通拥堵有关联,城市内涝与垃圾处理也有内在联系。”全国政协委员顾也力分析,“大城市病”表面上看形态各异,但实际内部存在着各种因果联系,治理也需要“顶层设计”、统筹协调,不可草率行事、“一限了之”。

对于目前问题最大的堵车问题,一些代表委员建议:比如先行增加和完善城市公共交通的综合容量和城郊新城建设的产业和生活配套,再行减少参加竞拍和摇号的车牌增幅,实现机动车总量的宏观调控等。

全国政协委员、上海同济大学教授蔡建国今年带着一份全方位“治霾”的书面建议赴会。他说,环境问题不应随着雾霾散去而被遗忘,根据政府工作报告的提示,公民的环境权益应得到更全面有效的保障。

全国人大代表李碧影分析,“大城市病”非中国所特有,参考新加坡、香港等地的治理经验,一般都是立法保护和制度先行。比如交通拥堵,一个主要原因是交通承载力和车辆比例失调,解决拥堵问题,需要制定更科学有效的车辆分流方案,甚至是交通灯的时长也有严格讲究。

很多“大城市病”归根到底是“大”引起的。全国政协委员、清华大学教授王名认为,全国上千万常住人口的城市已有十几个,严控大城市规模,通过法律和制度限制类似“乱摊大饼”的发展模式,才能从源头上治疗“大城市病”。

代表委员认为,“大城市病”的出现,也对城市管理者的能力提出了更高要求。当城市发展面临新一轮挑战时,政府在改善法治环境等方面,仅仅做“加法”还不够,还要做“乘法”,领导干部在治理一座城市时,有“智商”、“情商”,更要有“法商”,只有追求依法行政的“乘数效应”,才能根治城市顽疾,造福百姓。

蔡建国委员认为,政府若能从积极的角度来看待来自民间的环境诉求,建立更畅通的表达渠道,将有助于治理“大城市病”。从这一点看,“城市病”频发的压力,还可以产生“倒逼”地方政府部门改进工作作风、完善制度设计的作用。

根治大城“顽疾”还需全民参与

当政府部门为“城市病”忙得焦头烂额之际,老百姓是否就可“袖手旁观”?

一些代表委员提出,政府公权力要“有所为、有所不为”,除了科学合理地动用行政资源,还要善于动员全社会的力量参与城市顽疾治理。

“今年春节,虽然PM2.5观测值在短时间内还是攀高,但一些大城市燃放烟花爆竹的量已有所减少,说明通过全民参与来对应各种城市难点问题效果明显。”王名委员说,“事实证明,当民众环保意识提高、政府措施得当,就会形成合力。”

蔡建国委员建议,从创新社会管理的角度看,依法注册的社会组织、第三方评估机构等也完全可以在城市治理中发挥更积极的作用,从而降低政府部门的高耗成本,改善目前有的地方“疲于奔命”的现状。

全国人大代表朱列玉等拟提交书面建议:中国的“大城市病”不是“不治之症”,在更加完备的法律法规和制度措施的框架下,让老百姓更直接地从中受益,就能吸引更多人参与其中,为城市治理注入更多正能量。

预习二:你能说出几种“城市病”类型,除了代表委员的建议外,你还能提出哪些更好的建议?

【新知识】(查阅资料,将自己预习中遇到的新知识写下来帮你度过难关)

【合作探究】如果给你一个重新选择城市去居住的机会,结合这个单元所学的内容对你的城市进行规划(要求:用语言描述你将要选择的城市自然环境特征,用图绘出你如何进行城市功能区布局)

【我的收获】

【小组疑问】请将本节课中的疑难和你感兴趣的问题写下来,与老师一起讨论交流