北师大版八上物理 5.3学生实验 探究 平面镜成像的特点 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版八上物理 5.3学生实验 探究 平面镜成像的特点 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 133.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-09 22:38:10 | ||

图片预览

文档简介

学生实验:探究----平面镜成像

教材分析:

《学生实验:探究----平面镜成像》是这一章的重点内容之一,是在学习了光的直线传播、光的反射的基础上,进一步学习认识平面镜成像的特点。本课既与生活联系紧密,又是学生首次接触“像”这个概念,后面又将学到凸透镜成像,所以,它具有承上启下的重要作用。

本节教材主要安排了一个《平面镜成像》的探究实验,让学生自己动手实验,自己总结规律,体现了科学方法的学习和科学知识的学习。

学情分析:

光学现象是学生在生活中比较熟悉的,也是他们容易产生兴趣的内容。教学中要充分发挥实验的作用,利用他们好奇、好动的心理特点,调动他们学习的积极性和主动性。

教学设计思路:

通过本课的学习,使学生经历基本的科学探究过程,学习科学探究方法,培养初步的科学探究能力。本节的重点在“设计”和“探究”的过程上:

1.“如何证明像与物是否等大”→怎样比较虚像与物的大小→找一个跟物体完全相等的物体(替代物)与像比较大小→怎样才能同时观察到像与替身物→把平面镜改为白玻璃(实验基本思想方法).

2.“如何确定像与物的位置关系“同上方法,用一个物理替代像→找到像的位置→测量分析

3.“如何确定像是虚像”用一张白纸作为光屏→在镜后观察纸上像的情况→得出是虚像

教学中教师要合理引导,防止出现学生盲目探究,在学生遇到问题时,教师要在思考方向上给以启发,尽量由学生自己去思考、解决。

学习目标:

1.知识与技能?

了解平面镜成像的特点。?

了解平面镜成虚像,了解虚像是怎样形成的。?

理解日常生活中平面镜成像的现象。?

2.过程与方法?

经历“平面镜成像特点”的探究,学习对实验过程中信息的记录。

3.情感态度与价值观?

培养实事求是的科学态度,培养学生热爱家乡热爱祖国。

教学重点

平面镜成像的特点;实验探究的方法与合作学习。

教学难点

平面镜成像的原理;虚像是怎样形成的。

学习过程:

活动一:(游戏导入)

老师准备了一面大镜子,拿一张写有“人”字的卡片对着平面镜放置,让学生观察镜子说出卡片上的字,再拿一张写有“5”字的卡片,让学生猜卡片上是什么字?

观看三门峡市文博城照片,欣赏三门峡之美,产生热爱家乡热爱祖国的情怀。

引入,平面镜成像有什么特点。

活动二:

进行实验,

学生同桌两个合作完成探究实验,分工明确,相互协调,共同完成组装、记录、分析、论证、得出结论。并进行反思和总结。

记录数据:

实验名称 平面镜成像特点

次数 蜡烛到玻璃板的距离 像到玻璃板的距离 像与物的大小关系 正立/倒立 实像/虚像 是否左右颠倒

1

2

3

结论

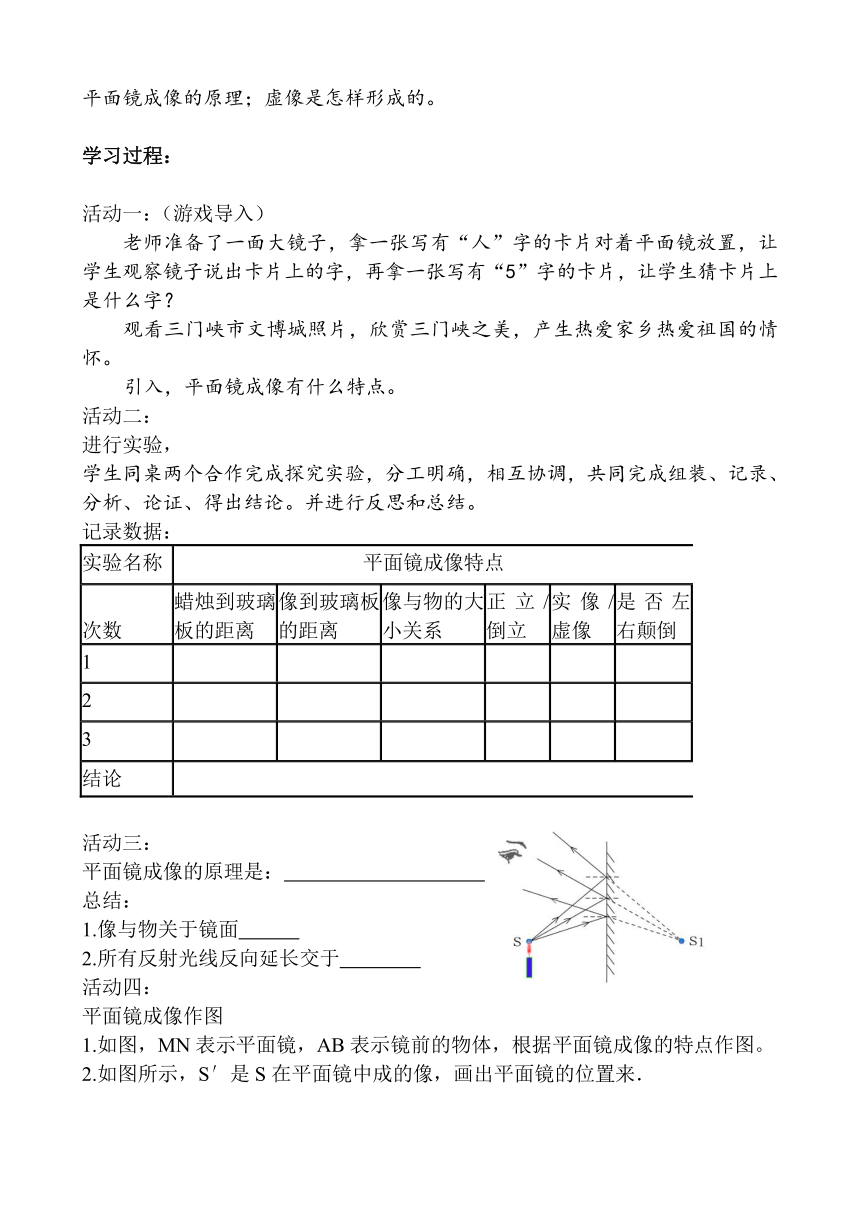

活动三:

平面镜成像的原理是:

总结:

1.像与物关于镜面

2.所有反射光线反向延长交于

活动四:

平面镜成像作图

1.如图,MN表示平面镜,AB表示镜前的物体,根据平面镜成像的特点作图。

2.如图所示,S′是S在平面镜中成的像,画出平面镜的位置来.

3.画出下图中从A点出发,经平面镜反射后经过B的光线.

课堂小结:

当堂检测:

1.一个人从远处走向一块竖直挂着的平面镜,他在镜内的像将[ ]

A.逐渐变大,并且逐渐向镜面靠近。

B.逐渐变小,并且逐渐离开镜面。

C.先变大后变小,先靠近镜面再离开镜面。

D.大小不变,但逐渐向镜面靠。

2.某人身高1.70m,站在穿衣镜前1m处,他在镜中的像到镜面的距离是___m.当他向镜面前进0.5m时,人与像间的距离是____m.像高_______m。

3.画出下图在平面镜中的像.

4. 从平面镜内看到一只钟面上的指针位置如图所示,此时时间是()。

A、7:25

B、6:35

C、5:25

D、4:35

B

A

教材分析:

《学生实验:探究----平面镜成像》是这一章的重点内容之一,是在学习了光的直线传播、光的反射的基础上,进一步学习认识平面镜成像的特点。本课既与生活联系紧密,又是学生首次接触“像”这个概念,后面又将学到凸透镜成像,所以,它具有承上启下的重要作用。

本节教材主要安排了一个《平面镜成像》的探究实验,让学生自己动手实验,自己总结规律,体现了科学方法的学习和科学知识的学习。

学情分析:

光学现象是学生在生活中比较熟悉的,也是他们容易产生兴趣的内容。教学中要充分发挥实验的作用,利用他们好奇、好动的心理特点,调动他们学习的积极性和主动性。

教学设计思路:

通过本课的学习,使学生经历基本的科学探究过程,学习科学探究方法,培养初步的科学探究能力。本节的重点在“设计”和“探究”的过程上:

1.“如何证明像与物是否等大”→怎样比较虚像与物的大小→找一个跟物体完全相等的物体(替代物)与像比较大小→怎样才能同时观察到像与替身物→把平面镜改为白玻璃(实验基本思想方法).

2.“如何确定像与物的位置关系“同上方法,用一个物理替代像→找到像的位置→测量分析

3.“如何确定像是虚像”用一张白纸作为光屏→在镜后观察纸上像的情况→得出是虚像

教学中教师要合理引导,防止出现学生盲目探究,在学生遇到问题时,教师要在思考方向上给以启发,尽量由学生自己去思考、解决。

学习目标:

1.知识与技能?

了解平面镜成像的特点。?

了解平面镜成虚像,了解虚像是怎样形成的。?

理解日常生活中平面镜成像的现象。?

2.过程与方法?

经历“平面镜成像特点”的探究,学习对实验过程中信息的记录。

3.情感态度与价值观?

培养实事求是的科学态度,培养学生热爱家乡热爱祖国。

教学重点

平面镜成像的特点;实验探究的方法与合作学习。

教学难点

平面镜成像的原理;虚像是怎样形成的。

学习过程:

活动一:(游戏导入)

老师准备了一面大镜子,拿一张写有“人”字的卡片对着平面镜放置,让学生观察镜子说出卡片上的字,再拿一张写有“5”字的卡片,让学生猜卡片上是什么字?

观看三门峡市文博城照片,欣赏三门峡之美,产生热爱家乡热爱祖国的情怀。

引入,平面镜成像有什么特点。

活动二:

进行实验,

学生同桌两个合作完成探究实验,分工明确,相互协调,共同完成组装、记录、分析、论证、得出结论。并进行反思和总结。

记录数据:

实验名称 平面镜成像特点

次数 蜡烛到玻璃板的距离 像到玻璃板的距离 像与物的大小关系 正立/倒立 实像/虚像 是否左右颠倒

1

2

3

结论

活动三:

平面镜成像的原理是:

总结:

1.像与物关于镜面

2.所有反射光线反向延长交于

活动四:

平面镜成像作图

1.如图,MN表示平面镜,AB表示镜前的物体,根据平面镜成像的特点作图。

2.如图所示,S′是S在平面镜中成的像,画出平面镜的位置来.

3.画出下图中从A点出发,经平面镜反射后经过B的光线.

课堂小结:

当堂检测:

1.一个人从远处走向一块竖直挂着的平面镜,他在镜内的像将[ ]

A.逐渐变大,并且逐渐向镜面靠近。

B.逐渐变小,并且逐渐离开镜面。

C.先变大后变小,先靠近镜面再离开镜面。

D.大小不变,但逐渐向镜面靠。

2.某人身高1.70m,站在穿衣镜前1m处,他在镜中的像到镜面的距离是___m.当他向镜面前进0.5m时,人与像间的距离是____m.像高_______m。

3.画出下图在平面镜中的像.

4. 从平面镜内看到一只钟面上的指针位置如图所示,此时时间是()。

A、7:25

B、6:35

C、5:25

D、4:35

B

A