8.3《琵琶行并序》课件-2021—2022学年统编版高中语文必修上册 第三单元(共67张PPT)

文档属性

| 名称 | 8.3《琵琶行并序》课件-2021—2022学年统编版高中语文必修上册 第三单元(共67张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-09 21:48:57 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

枫叶四弦秋怅触天涯迁谪恨

浔阳千尺水勾留江上别离情

下面这副对联涉及的人物是谁?涉及到什么故事?

琵琶行(并序)

学习目标

1、反复诵读,品味诗歌意境,体会作者的感情,领会主旨。

2、学习用比喻描写音乐的写法,培养联想和想象的能力。

3、领会白居易关注现实,同情和尊重下层妇女的崇高精神。

一、解题

关于歌、行、引: 《琵琶行》原作《琵琶引》,“行”是乐曲的意思。白居易还有《长恨歌》。歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者虽名称不同,实则大同小异,常统称“歌行”,是一种具有铺叙记事性质的歌辞。 其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

居易

乐天

缀玉连珠六十年,谁教冥路作诗仙?

浮云不系名 , 造化无为字 。

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

唐宣宗

李忱

二、作者简介

白居易(772-846)字乐天,号香山居士,谥号“文”,世称白傅,白文公,中唐著名现实主义诗人, 文学家。唐代“新乐府运动”的倡导者。文章主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”贞元十五年中进士,官至翰林学士,左拾遗,赞善大夫。后因直言极谏,被贬江州司马,晚年好“佛”,长期过着隐士的生活,75岁去世。著有《白氏长庆集》。他的叙事长诗《长恨歌》、《琵琶行》对后世影响最为深远。和元稹友谊甚笃,世称“元白”,晚年与刘禹锡唱和甚多,人称“刘白”。

白居易曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。

他本人最得意,价值也最高的是他的讽喻诗,代表作《秦中吟》十首、《新乐府》五十首影响尤大。 他的讽喻诗主要包括了两方面的内容:

一、广泛地反映人民的苦难。这其中有同情农民的作品,如《杜陵叟》,也有哀叹妇女命运的悲歌,如《上阳白发人》、《后宫词》等。

二、深刻地揭露统治者的罪恶,如《卖炭翁》、《红绒毯》等。

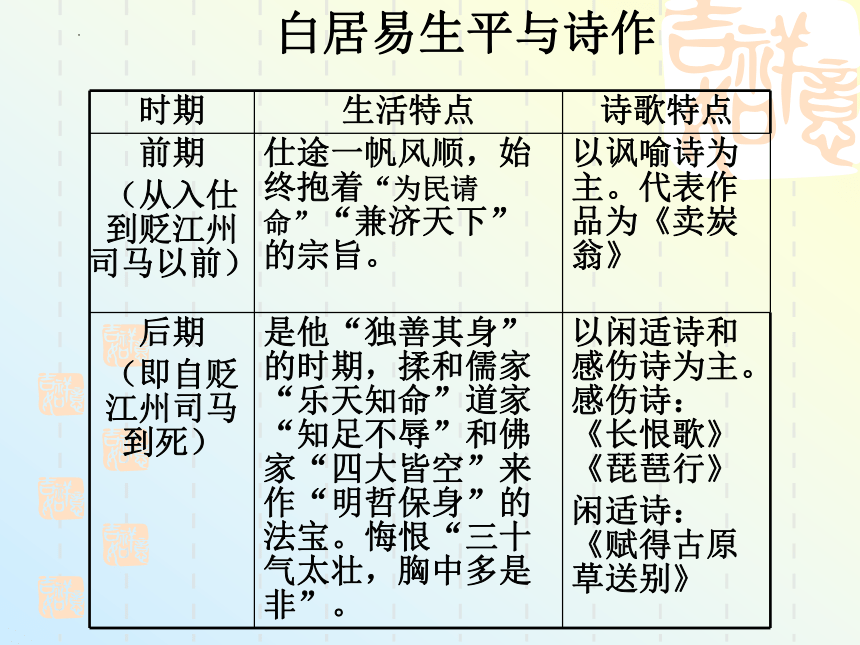

时期 生活特点 诗歌特点

前期 (从入仕到贬江州司马以前) 仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。 以讽喻诗为主。代表作品为《卖炭翁》

后期 (即自贬江州司马到死) 是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。 以闲适诗和感伤诗为主。感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

闲适诗:《赋得古原草送别》

白居易生平与诗作

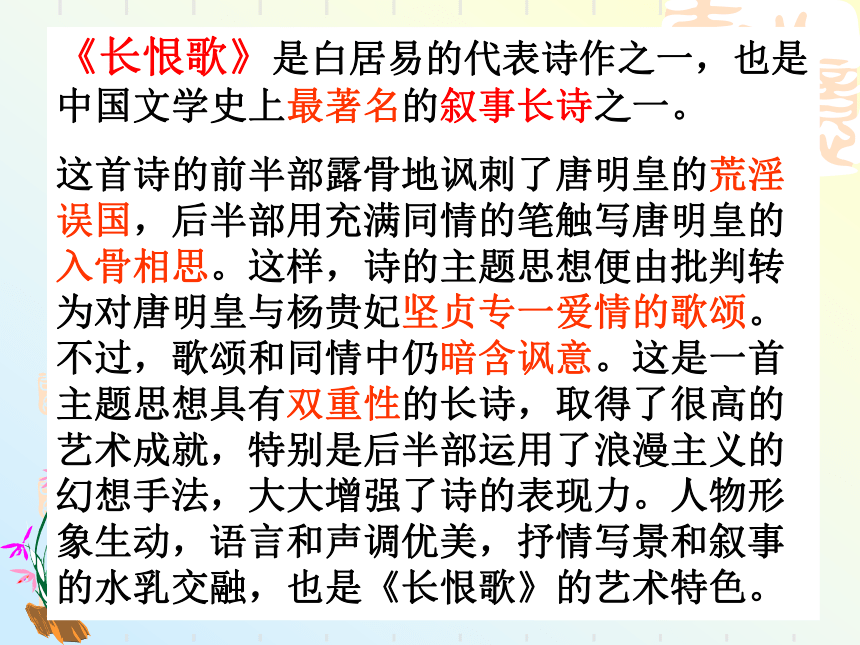

《长恨歌》是白居易的代表诗作之一,也是中国文学史上最著名的叙事长诗之一。

这首诗的前半部露骨地讽刺了唐明皇的荒淫误国,后半部用充满同情的笔触写唐明皇的入骨相思。这样,诗的主题思想便由批判转为对唐明皇与杨贵妃坚贞专一爱情的歌颂。不过,歌颂和同情中仍暗含讽意。这是一首主题思想具有双重性的长诗,取得了很高的艺术成就,特别是后半部运用了浪漫主义的幻想手法,大大增强了诗的表现力。人物形象生动,语言和声调优美,抒情写景和叙事的水乳交融,也是《长恨歌》的艺术特色。

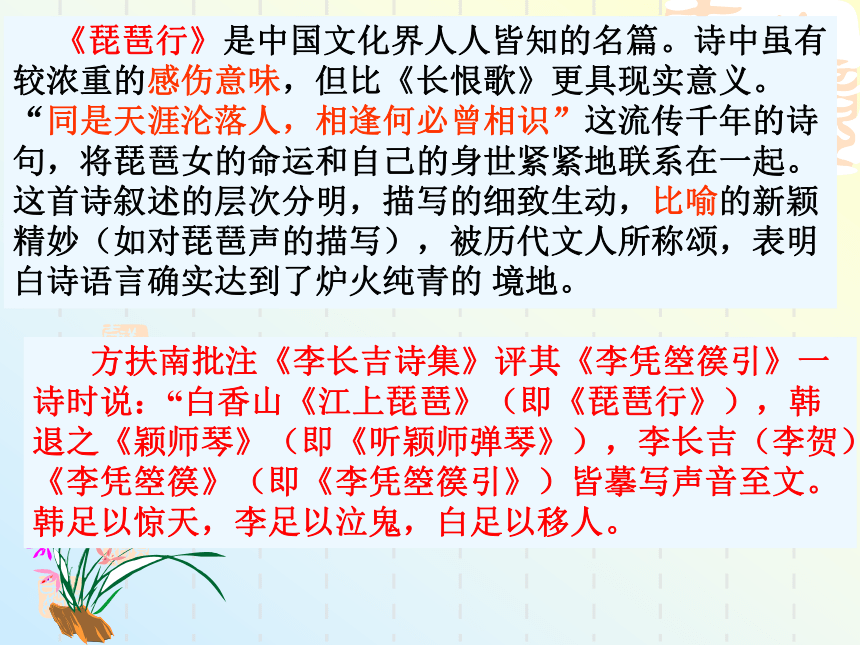

《琵琶行》是中国文化界人人皆知的名篇。诗中虽有较浓重的感伤意味,但比《长恨歌》更具现实意义。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”这流传千年的诗句,将琵琶女的命运和自己的身世紧紧地联系在一起。这首诗叙述的层次分明,描写的细致生动,比喻的新颖精妙(如对琵琶声的描写),被历代文人所称颂,表明白诗语言确实达到了炉火纯青的 境地。

方扶南批注《李长吉诗集》评其《李凭箜篌引》一诗时说:“白香山《江上琵琶》(即《琵琶行》),韩退之《颖师琴》(即《听颖师弹琴》),李长吉(李贺)《李凭箜篌》(即《李凭箜篌引》)皆摹写声音至文。韩足以惊天,李足以泣鬼,白足以移人。

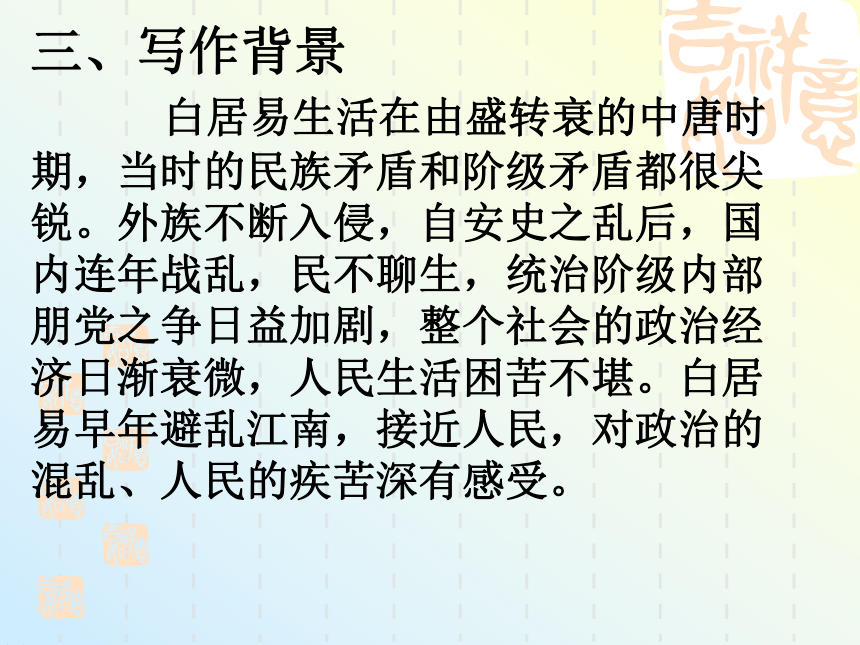

三、写作背景

白居易生活在由盛转衰的中唐时期,当时的民族矛盾和阶级矛盾都很尖锐。外族不断入侵,自安史之乱后,国内连年战乱,民不聊生,统治阶级内部朋党之争日益加剧,整个社会的政治经济日渐衰微,人民生活困苦不堪。白居易早年避乱江南,接近人民,对政治的混乱、人民的疾苦深有感受。

元和十年(815年),平卢节度使李师道派人杀了宰相武元衡,向中央政权示威,白居易认为这是重大“国耻”。白居易当时任东宫赞善大夫,是个陪侍太子的闲职不能过问朝政,但他压抑不住自己的愤怒,他率先上疏“急请捕贼,以雪国耻”。但都被权贵们加上“越职奏事”的罪名,又造谣诬蔑说,白居易母亲因看花坠井而死,而白居易却作赏花诗,新井诗,“有伤明教”,于是贬为江州刺史,继而又贬为江州司马(九品小官)。白居易获罪的真正原因主要是他写的针砭时弊的讽谕诗,正如他自己所说,“始得名于文章,终得罪于文章”。

对于这次遭贬,诗人既感伤又愤慨。到江州后一年的生活更使他感受到社会世态炎凉,他有满腔的怨愤无处倾诉。这首诗是诗人贬职到江州的第二年(元和十一年)秋天写的,当时诗人45岁。

《琵琶行(并序)》作于元和十一年(816),作品借叙述琵琶女的高超技艺和她的凄凉身世,抒发了作者个人政治上受打击、遭贬斥的抑郁悲凄之情。在这里,诗人把一个歌女视为自己的风尘知己,与她同病相怜,写人写己,哭人哭己。作者把宦海的浮沉、生命的悲哀全部融合为一体,因而使作品具有不同寻常的感染力。

孺子解吟长恨曲

胡人能诵琵琶篇

唐宣宗挽白居易联

琵琶行

注意以下字的读音

予(yú) 倡(chāng)女 贾(gǔ)人

荻(dí) 铮(zhēng) 悯然(mǐn)

转徙(xǐ) 浔阳(xún) 捻(niǎn)

抹(mǒ) 挑(tiǎo) 六幺(yāo) 舫(fǎng) 教坊(fáng) 红绡(xiāo) 谪居(zhé) 还独倾(huán) 间关(jiān)

呕哑(ōu yā) 嘲哳(zhāo zhā)

霓裳(nícháng) 钿头银篦(diàn bì)

听课文录音

官职的任免升降官职的任免升迁常用以下词语:

(1) 拜。用一定的礼仪授予某种官职或名位。

(2) 除。拜官授职,就是授予官职的意思。

(3) 擢。提升官职。

(4) 迁。调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。左迁,降级。

(5) 谪。降职贬官或调往边远地区。

(6) 黜。“黜、罢、免、夺”都是免去官职。

(7) 去。解除职务,其中有辞职、调离和免职三种情况。辞职和调离属于一般情况和调整官职,而免职则是削职为民。

(8) 乞骸骨。年老了请求辞职退休。

(9)孝廉。汉代选拔各级官吏的科目之一。孝廉是能尽孝道,做事正直。

2、在正文前面,作者有一段小序。交代 、 、

和 。说明写作的原因,并为全诗定下了 的感情基调。

时间

地点

人物

故事概况

凄切伤怀

《琵琶行》是一首长篇叙事诗,叙述了一个什么故事?

结合诗前小序回答

诗人谪居江州,月夜送客江边,巧遇琵琶女

闻琴→奏琴→感怀→作诗

学生自由朗读课文,疏通文意。

一词多义

言:①东船西舫悄无言

②感斯人言

③凡六百一十六言

④自言本是京城女

命:①遂命酒

②命曰《琵琶行》

数:①使轻弹数曲

②一曲红绡不知数

是:①是夕始觉有迁谪意

②自言本是京城女

为:①因为长句

②初为《霓裳》后《六幺》

③为君翻作《琵琶行》

语:①琵琶声停欲语迟

②今年闻君琵琶语

(名词,说话的声音)

(名词,话)

(名词,字)

(动词,说)

(动词,叫,吩咐,命令)

(动词,取名)

(数词,几,表示不确实的数目)

(名词,数量)

(指示代词,这,此)

(动词,是)

(动词,写,创作)

(动词,弹奏)

(介词,替,给)

(动词,说话,回答)

(名词,曲)

轻:①轻拢慢捻抹复挑

②商人重利轻别离

暂:①凝绝不通声暂歇

②如听仙乐耳暂明

泣:①满座重闻皆掩泣

②座中泣下谁最多

拨:①转轴拨弦三两声

②曲终收拨当心画

转:①却坐促弦弦转急

②转徙于各地

③转轴拨弦三两声

辞:①我从去年辞帝京

②莫辞更坐弹一曲

乍:①银瓶乍破水浆迸

②乍暖还寒时候,最难将息

于:①尝学琵琶于穆、曹二善才

②转徙于江湖间

然:①曲罢悯然

②非刘豫州莫可当曹者,然豫州新败

③成然之

(形容词,轻轻)

(动词,轻视)

(副词,短暂)

(副词,暂时,忽然)

(动词,哭泣)

(名词,眼泪)

(动词,拨动)

(名词,拨子)

(副词,更,越)

(动词,辗转)

(动词,转动)

(离开)

(推辞)

(忽然)

(刚刚)

(向)

(在)

(形容词词尾,……的样子)

(连词,可是、但是)

(动词,认为是这样)

词类活用

1.闻舟中夜弹琵琶者

2.遂命酒

3.商人重利轻别离

特殊句式

1.状语后置句

尝学琵琶于穆、曹二善才

2.被动句

感斯人言

3.省略句

(吾)送客(于) 口

问其人,本(是)长安倡女

使(之)快弹数曲

感斯人(之)言

沉吟放拨插(于)弦中

(时间名词作状语,在夜里)

(名词用作动词,摆酒)

(形容词用作动词,重视,轻视)

整体感知:理清全诗结构

江头送客闻琵琶

江上聆听琵琶曲

歌女倾诉身世苦

同病相怜伤迁谪

重闻琵琶青衫湿

邀见歌女

演奏名曲

听者陶醉

少年欢乐

晚年沦落

悲苦心境

琵琶行

文章的主旨句是什么?

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

琵琶女

同是天涯沦落人

白居易

为什么诗人会同一个从未谋面的下等的歌妓产生共鸣呢?他们有哪些相同的经历?请划出文中相关的句子并进行概括。

琵琶女

当年:

艳盖群芳,艺压京城,人妒人捧,年年欢笑;(色艺双绝、技高貌美、青春年少、欢笑红颜)

而今:

年老色衰,门前冷落,委身商人,独守空船。(飘零憔悴、饱受冷落)

京倡 商妇 怨

诗人

当年:

诗酒流连,丝竹不绝,高朋满座,其乐融融; (京城作官、高官厚禄、身居高位、位至谏言,名动京师)

而今:

谪居卧病,有酒无乐,送客惨别,其情凄凄。(谪居九江,凄凉落魄)

京官 谪官 恨

合作探究:同是

才艺超群:

名扬京都女艺人

无奈离京:

自言本是京城女

落魄失意:

居无定所商人妇

才华横溢大诗人

我从去年辞帝京

谪居卧病浔阳城

昔日:才高位显居京城 如今:谪居浔阳处境艰

少年:

老大:

门前冷落鞍马稀

一曲红绡不知数

·反差巨大

琵琶女自诉身世苦

白居易自叹谪居苦

年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

夕日欢笑——今日辛酸

夜梦往事——孤寂伤感

年轻时

起对比反衬作用

被贬江洲

病卧浔阳

本是京城女

去年辞帝京

名满京都的艺人

才华横溢的诗人

因年长色衰而嫁商人

因直言进谏而遭贬谪

忧愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

京倡

商妇

年老时

怨

京官

谪官

恨

同忆京城,天涯人对天涯人;

同叹年华付流水,苦情人对苦情人;

同感处境悲凉,断肠人对断肠人;

同滴辛酸泪,流泪人对流泪人;

同泄音乐情,知音人对知音人;

同望天涯明月,寂寞人对寂寞人……

共鸣

1.分别的感伤---送别友人,前途渺茫,思之感伤

2.赏曲的感伤—琵琶女愤激幽怨的曲调引发了诗人的情感共鸣

3.听诉的感伤---琵琶女悲剧命运激起了诗人深深的怜悯

4.自我的感伤---诗人早年,才华横溢,誉满天下,今朝沦落,孤独幽怨

5.风物的感伤—盆浦江口,风清月寒,枫叶飘零,荻花飘飞,睹物伤怀

1白居易为何在一个素不相识的琵琶女面前洒泪青衫?

共鸣

读《琵琶行》有感

——毛泽东

人生难得一知己,千古知音最难觅。伯牙操琴遇子期,高山流水韵依依。乐天浔阳闻琵琶,相逢何必曾相识。寄语天涯沦落人,莫愁前路无知己。

《琵琶行》

白居易

江头夜送客

月夜弹琵琶

月夜听琵琶

乐女话身世之苦

诗人述迁谪之恨

同是天涯沦落人

相逢何必曾相识

琵琶女

白居易

明线

暗线

开篇置景

营造氛围

结篇点题

抒发感情

引出

引出

双线结构

4、合作 探究: 结构美

一是以乐女弹奏为线索,一是以诗人感受为线索,一明一暗,一实一虚,虚实相生

文中的琵琶女是一个怎样的形象?

年轻时色艺双绝,富贵子弟争献宠,但以色取悦于人,饱含悲苦;年长色衰,又值社会动乱,门前冷落,嫁作商人妇,过着凄清生活。

琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

揭示封建社会中被侮辱、被损害的乐伎们的悲惨命运

诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。

探究·:琵琶女对自己的命运有没有清醒的认识?

第二课时

音乐描写

合作探究

诗中几次写到琵琶女的演奏?每一次诗人是如何描写的?

琵琶女的三次演奏

江头送客闻琵琶

主人忘归客不发

江上聆听琵琶曲

江上感言再促弦

江州司马青衫湿

东船西舫悄无言

唯见江心秋月白

品读:琵琶女的演奏(三次)

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

环境描写:

渲染悲凉气氛, 奠定全诗基调。

(互 文)

江头送客闻琵琶

第一次演奏:

朗读第一段

“惨”!(离愁、沦落)

侧面烘托:音乐的美

琵琶女:寂寞 诗人、客人:离愁(惨将别)

第一曲

音乐特点

意象

表现手法

悲凉、伤感

“举酒欲饮无管弦”

排遣孤寂

“惨将别”“不成欢”的主客

(忘归、不发)

萧瑟、凄凉的景物

以人衬声

以景托声

写琵琶声的作用是什么?是怎么写的?

作用:1、引出琵琶女,开启下文;

2、激发诗人好奇感,为下文诗人的“邀见”做铺垫

方法:

(以人衬声、以景托声) 间接描写、虚写

悲凉、伤感

琵琶女出场

琵琶女是怎样出场的

诗 人

寻

问

移

邀

添

回

重开宴

千呼

万唤

琵琶女

停

欲语

迟

抱琵琶

半遮面

场景描写

人物形象

欣喜难耐

急欲相见

难言之痛

矛盾含羞

评:未见其人,先现其神,形神兼备。

邀 见

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

有谁能解琵琶语

序曲

第一乐曲

开始

第二乐曲

发展

第三乐曲

高潮

曲终 结束

倾诉悲情

急切愉快

幽愁暗恨

激越雄壮

曲终收拨

第二曲

诗句 音乐特点

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘

间关莺语花底滑

幽咽泉流冰下难

银瓶乍破水浆迸

铁骑突出刀枪鸣

粗重深沉

柔美细腻

圆润清脆

婉转流利

低沉抑郁

高亢激越

气势雄壮

比 喻

请君聆听琵琶曲

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

此曲中运用那些手法来写音乐?

一:大量运用比喻。

二:叠词

三:叙议结合,曲中带情, 妙语点睛。

琵琶女演奏

四:正面、侧面结合

第二曲

开始:

大弦——急雨

小弦——私语

错杂弹 —落玉盘

间关—滑

幽咽—难

冷涩—绝

不通—歇

银瓶 — 迸

铁骑—鸣

收拨 划—如裂帛

发展:

高潮:

《霓裳》《六幺》

过程

特点

方法

结束:

浊杂粗重

轻细急促

清脆圆润

婉转不畅

声弦暂歇

雄浑激昂

清脆尖利

以议评声

以喻摹声

以形绘声

以人衬声

以景托声

直写

间写

雄浑、激昂、大气

点评:泼墨如水、气势恢弘、不同凡响

悄言 秋月白

戛然而止 余音绕梁

尾声:

旋律

幽咽凝绝

铁骑突出

曲终裂帛

琵琶女的情绪变化(以声传情):

珠落玉盘

[急切愉悦]

〔低沉抑郁〕

〔激愤难平〕

〔撕心裂肺〕

[情绪]

赏析名句:1、典型乐声

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”

此句描写音乐的诗句堪称绝唱。诗人通过通俗新颖、生动恰切的比喻,不但能唤起人们的想象,而且使读者对乐声有了更为具体的感受,可谓形象鲜明,韵味无穷;且乐声的富于变化,使人觉得这位“平生不得志”的琵琶女仿佛在向人们倾诉着满腔的怨愤和哀愁。

2、典型境界

“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”

“此时无声胜有声”,此句道出了“无声”与“有声”之间的辨证关系,道出了音乐上停顿的奇特功效。在特定的场合下,乐曲的暂时休止比连续不断的演奏更能触动人们的心弦,更易让人受到感染。创造出了曲止情续、余意无穷的艺术境界。

3、典型氛围

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

用悄寂无声的环境来衬托演奏的效果,乐声已停,然而余音饶梁,经久不息,人们还久久沉醉在音乐创造的氛围中。“悄无言”的寂静,实则是充满了感情的时刻,听众的忘情和如痴如醉的神情,从侧面烘托出琵琶女技艺的高超绝妙。诗人所创造的这个画面,有着及其感人的艺术魅力。

赏析第二段

作者在这一段浓墨重彩地描写了琵琶女的出场、弹奏情形、乐声变化和弹奏效果。

第二曲:江心聆听琵琶曲

第三曲

凄凉、悲伤

却坐、促弦、转急

凄凄(不似向前声)

满座皆掩泣

无尽感伤

以音写声、以人衬声

点评:

(虚 写)

《琵琶行》还注意到景物描写,请问诗歌景物描写有几处?各有什么作用?

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

别时茫茫江浸月

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

绕船明月江水寒

点明江边送客的环境 ,描摹如画的意境,渲染凄凉愁惨的感情,奠定凄苦惆怅的情感基调。

描绘别时景象,茫茫江水溶溶月色,渲染离愁别绪 。

音乐演奏结束时的寂静的环境,烘托了音乐效果。

描绘琵琶女独守空船的环境,渲染琵琶女冷落凄凉的心情。

——以我观物,则万物皆著我之色彩。

风物意---一枝一叶总关情

写作技巧总结

1大量运用比喻,化抽象无形为具体可感。

2正面描摹与侧面烘托相结合。

3巧用叠词,使音节悦耳动听富有节奏感。

4借景抒情、情景交融,抒彩浓厚。

5结构严谨,一明一暗,两条线索运行。

课堂总结

音乐如人生,音乐寓人生,本诗不仅写出了琵琶女技艺的高超,更写出了人物之情感的波澜。正因我们的琵琶女不只是为音乐而奏音乐,我们的诗人也不只是为音乐而写音乐,而是融入了自己的千般感慨、万种情思,所以聆听了这样的演奏,谁不会为琵琶女的命运掬一把同情泪,又如何怪我们的诗人泪湿青衫呢?这青衫之泪是同情之泪,亦是感伤之泪。同情更多是为琵琶女,感伤则是为自己。物我相容,天地永存!艺术的魅力正由此而来!

迁移扩展,比较阅读

1、清末刘鹗《老残游记》 片段《王小玉说书》

王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏帖;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐地越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折;几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面,攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁千仞,以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上。愈翻愈险,愈险愈奇。

那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰盘旋穿插,顷刻之间,周匝数遍。从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞春晓,百鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听哪一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。

这一段对音乐的描写采用了哪些手法?

采用了正面描写与侧面烘托相结合的写法,运用了比喻、摹声、通感等修辞手法。

写出了乐曲发展的几个过程?

舒徐流畅——

起伏跌宕——

悄无声息——

激烈高亢——

戛然而止

比较与《琵琶行》的异同:

相同点:

1、描写音乐的过程基本相同。

2、都采用正面描写与侧面烘托相结合的写法。

3、都运用了比喻、摹声、通感等修辞手法。

不同点:

《琵琶行》写音乐意在写人,慨叹琵琶女的不幸身世和抒发自己的不满,而《明》只为形容小玉的唱腔美妙。

夜泊鹦鹉州,秋江月澄澈。

邻船有歌者,发调堪愁绝。

歌罢继以泣,泣声通复咽。

寻声见其人,有妇颜如雪。

独倚帆樯立,娉婷十七八。

夜泪如真珠,双双堕明月。

借问谁家妇,歌泣何凄切?

一问一沾襟,低头终不说。

比较阅读2、夜闻歌者,时自京城谪浔阳宿于鄂州

(白居易)

比较与《琵琶行》的异同:

思想内容:

相同点:两诗都反映的是乐伎的悲惨命运,都寄予了作者对他们的深切同情。

不同点:《夜》中只是较客观地叙述描绘,没有具体交代歌女的身世。而《琵琶行》中不仅详细地叙述了琵琶女的身世,而且也写了诗人自身因坎坷遭遇而带来的深切感受,反映社会现实更为深广。

表现手法:

相同点:都善用“秋月”渲染气氛,两诗的基调都是凄凉压抑的。

不同点:《琵琶行》详细描述了音乐的演奏过程,而《夜》之概括地写出歌者的“愁”“凄切”;《琵琶行》对琵琶女外貌描写是概括性的,而《夜》对歌女的外貌描写却很细腻。

李凭箜篌引 [唐] 李贺

1吴丝蜀桐张高秋,

2空山凝云颓不流。3江娥啼竹素女愁,

4李凭中国弹箜篌。

5昆山玉碎凤凰叫,6芙蓉泣露香兰笑。

7十二门前融冷光,

8二十三丝动紫皇。

9女娲炼石补天处,10石破天惊逗秋雨。

11梦入神山教神妪,12老鱼跳波瘦蛟舞。

13吴质不眠倚桂树,14露脚斜飞湿寒兔。

拓展阅读1、

第一句:“吴丝蜀桐”写箜篌构造精良,借以衬托演奏者技艺的高超,写物亦即写人,收到一箭双雕的功效。

第二、三句:写乐声。优美悦耳的弦歌声一经传出,空旷山野上的浮云便颓然为之凝滞,仿佛在俯首谛听;善于鼓瑟的湘娥与素女,也被这乐声触动了愁怀,潸然泪下。这两句极力烘托箜篌声神奇美妙,具有“惊天地、泣鬼神”的魅力。

第四句:用“赋”的笔法点出演奏者的姓名,并且交代了演奏的地点。

前四句,诗人故意突破按顺序交代人物、时间、地点的一般写法,另作精心安排,先写琴,写声,然后写人,而时间和地点一前一后穿插其中。这样,突出了乐声,有着先声夺人的艺术力量。

比较阅读1、李凭箜篌引

1吴丝蜀桐张高秋,

2空山凝云颓不流。3江娥啼竹素女愁,

4李凭中国弹箜篌。

5昆山玉碎凤凰叫,6芙蓉泣露香兰笑。

7十二门前融冷光,

8二十三丝动紫皇。

9女娲炼石补天处,10石破天惊逗秋雨。

11梦入神山教神妪,12老鱼跳波瘦蛟舞。

13吴质不眠倚桂树,14露脚斜飞湿寒兔。

第五、六句:正面写乐声。

第五句是以声写声,着重表现乐声的起伏多变;第六句是以形写声,刻意渲染乐声的优美动听。

第五句中,那箜篌,时而众弦齐鸣,嘈嘈杂杂,仿佛玉碎山崩,时而又一弦独响,宛如凤凰鸣叫,声振林木,响遏行云。

第六句中,用“芙蓉泣露”摹写琴声的悲抑,而以“香兰笑”显示琴声的欢快,不仅可以耳闻,不仅可以目睹,形神兼备。

第七句——结尾:写音响效果。

第七句:长安十二道城门前的冷气寒光,全被箜篌声消融。

其实,冷气寒光是无法消融的,因为李凭箜篌弹得特别好,人们陶醉在那美妙的弦歌声中,以至连深秋时节的风寒露冷也感觉不到了。

第八句,“紫皇”是双关语,兼指天帝和当时的皇帝。

诗人不用“君王”而用“紫皇”,不单是追求新奇,而且是一种巧妙的过渡手法,承上启下,比较自然地把诗歌的意境由人寰扩大到仙府。

1吴丝蜀桐张高秋,

2空山凝云颓不流。3江娥啼竹素女愁,

4李凭中国弹箜篌。

5昆山玉碎凤凰叫,6芙蓉泣露香兰笑。

7十二门前融冷光,

8二十三丝动紫皇。

9女娲炼石补天处,10石破天惊逗秋雨。

11梦入神山教神妪,12老鱼跳波瘦蛟舞。

13吴质不眠倚桂树,14露脚斜飞湿寒兔。

比较阅读1、李凭箜篌引

最后六句,诗人凭借想象的翅膀,飞向天庭,飞向神山,把读者带进更为辽阔深广、神奇瑰丽的境界。

第九、十句:乐声传到天上,正在补天的女娲听得入了迷,竟然忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻。

这种想象是何等大胆超奇,一个“逗”字把音乐的强大魅力表现得额淋漓尽致。

第11、12句:又从天庭描写到神山。那美妙绝伦的乐声传入神山 ,令神妪也为之感动不已;感物至深,致使“老鱼跳波瘦蛟舞”。

用“老”和“瘦”这两个似乎干枯的字眼修饰鱼龙,却有着完全相反的艺术效果。老鱼和瘦蛟本来羸弱无力,行动艰难,现在竟然伴随着音乐的旋律腾跃起舞,这种意象描写,使那无形美妙的箜篌声呈现在了读者面前。

最后两句,进一步烘托。成天伐桂、劳累不堪的吴刚倚着桂树,久久地立在那儿,竟忘了睡眠;玉兔蹲伏一旁,任凭深夜的露水不停地洒落在身上,把皮毛浸湿,也不肯离去。

这首诗的最大特点是:

想象奇特,形象鲜明,充满浪漫主义色彩

诗人致力于把自己对于箜篌声的抽象感觉、感情与思想借助联想转化成具体的物象,使之可见可感。诗歌没有对李凭的技艺作直接的评判,也没有直接描述诗人的自我感受,有的只是对于乐声及其效果的摹绘。然而纵观全篇,又无处不寄托着诗人的情思,曲折而又明朗地表达了他对乐曲的感受和评价。这就使外在的物象和内在的情思融为一体,构成赏心悦目的艺术境界。

昵昵儿女语,恩怨相尔汝。

划然变轩昂,勇士赴敌场。

浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。

喧啁百鸟群,忽见孤凤凰。

跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。

嗟余有两耳,未省听丝篁。

自闻颖师弹,起坐在一旁。

推手遽止之,湿衣泪滂滂。

颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!

拓展阅读2、听颖师弹琴(韩愈)

诗分两部分,前十句正面摹写声音。琴声袅袅升起,轻柔细屑,仿佛小儿女在耳鬓厮磨,窃窃私语。忽然,琴声变得昂扬激越起来,就像勇猛的战士挥戈跃马冲入敌阵。接着琴声又由刚转柔,呈起伏回荡之姿。此时,天朗气清,风和日丽,远处浮动着几片白云,近处摇曳着几丝柳絮,它们飘浮不定,若有若无,难于捉摸,却逗人情思。蓦地,百鸟齐鸣,啁啾不已,安谧的环境被喧闹的场面所代替。在众鸟翩跹之中,一只凤凰翩然高举,引吭长鸣。这只不甘与凡鸟为伍的孤傲的凤凰,一心向上,饱经跻攀之苦,结果还是跌落下来。

这里除了用形象化的比喻显示琴声的起落变化外,似乎还另有寄托。联系后面的“湿衣泪滂滂”等句,很可能包含着诗人对自己境遇的慨叹。“湿衣”句与《琵琶行》中的“江州司马青衫湿”颇相类似,只是后者表达得比较直接、显豁罢了。

后八句写自己听琴的感受和反应,从侧面烘托琴声的优美动听。这种感情上的强烈刺激,实在叫人无法承受!

枫叶四弦秋怅触天涯迁谪恨

浔阳千尺水勾留江上别离情

下面这副对联涉及的人物是谁?涉及到什么故事?

琵琶行(并序)

学习目标

1、反复诵读,品味诗歌意境,体会作者的感情,领会主旨。

2、学习用比喻描写音乐的写法,培养联想和想象的能力。

3、领会白居易关注现实,同情和尊重下层妇女的崇高精神。

一、解题

关于歌、行、引: 《琵琶行》原作《琵琶引》,“行”是乐曲的意思。白居易还有《长恨歌》。歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者虽名称不同,实则大同小异,常统称“歌行”,是一种具有铺叙记事性质的歌辞。 其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

居易

乐天

缀玉连珠六十年,谁教冥路作诗仙?

浮云不系名 , 造化无为字 。

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

唐宣宗

李忱

二、作者简介

白居易(772-846)字乐天,号香山居士,谥号“文”,世称白傅,白文公,中唐著名现实主义诗人, 文学家。唐代“新乐府运动”的倡导者。文章主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”贞元十五年中进士,官至翰林学士,左拾遗,赞善大夫。后因直言极谏,被贬江州司马,晚年好“佛”,长期过着隐士的生活,75岁去世。著有《白氏长庆集》。他的叙事长诗《长恨歌》、《琵琶行》对后世影响最为深远。和元稹友谊甚笃,世称“元白”,晚年与刘禹锡唱和甚多,人称“刘白”。

白居易曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。

他本人最得意,价值也最高的是他的讽喻诗,代表作《秦中吟》十首、《新乐府》五十首影响尤大。 他的讽喻诗主要包括了两方面的内容:

一、广泛地反映人民的苦难。这其中有同情农民的作品,如《杜陵叟》,也有哀叹妇女命运的悲歌,如《上阳白发人》、《后宫词》等。

二、深刻地揭露统治者的罪恶,如《卖炭翁》、《红绒毯》等。

时期 生活特点 诗歌特点

前期 (从入仕到贬江州司马以前) 仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。 以讽喻诗为主。代表作品为《卖炭翁》

后期 (即自贬江州司马到死) 是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。 以闲适诗和感伤诗为主。感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

闲适诗:《赋得古原草送别》

白居易生平与诗作

《长恨歌》是白居易的代表诗作之一,也是中国文学史上最著名的叙事长诗之一。

这首诗的前半部露骨地讽刺了唐明皇的荒淫误国,后半部用充满同情的笔触写唐明皇的入骨相思。这样,诗的主题思想便由批判转为对唐明皇与杨贵妃坚贞专一爱情的歌颂。不过,歌颂和同情中仍暗含讽意。这是一首主题思想具有双重性的长诗,取得了很高的艺术成就,特别是后半部运用了浪漫主义的幻想手法,大大增强了诗的表现力。人物形象生动,语言和声调优美,抒情写景和叙事的水乳交融,也是《长恨歌》的艺术特色。

《琵琶行》是中国文化界人人皆知的名篇。诗中虽有较浓重的感伤意味,但比《长恨歌》更具现实意义。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”这流传千年的诗句,将琵琶女的命运和自己的身世紧紧地联系在一起。这首诗叙述的层次分明,描写的细致生动,比喻的新颖精妙(如对琵琶声的描写),被历代文人所称颂,表明白诗语言确实达到了炉火纯青的 境地。

方扶南批注《李长吉诗集》评其《李凭箜篌引》一诗时说:“白香山《江上琵琶》(即《琵琶行》),韩退之《颖师琴》(即《听颖师弹琴》),李长吉(李贺)《李凭箜篌》(即《李凭箜篌引》)皆摹写声音至文。韩足以惊天,李足以泣鬼,白足以移人。

三、写作背景

白居易生活在由盛转衰的中唐时期,当时的民族矛盾和阶级矛盾都很尖锐。外族不断入侵,自安史之乱后,国内连年战乱,民不聊生,统治阶级内部朋党之争日益加剧,整个社会的政治经济日渐衰微,人民生活困苦不堪。白居易早年避乱江南,接近人民,对政治的混乱、人民的疾苦深有感受。

元和十年(815年),平卢节度使李师道派人杀了宰相武元衡,向中央政权示威,白居易认为这是重大“国耻”。白居易当时任东宫赞善大夫,是个陪侍太子的闲职不能过问朝政,但他压抑不住自己的愤怒,他率先上疏“急请捕贼,以雪国耻”。但都被权贵们加上“越职奏事”的罪名,又造谣诬蔑说,白居易母亲因看花坠井而死,而白居易却作赏花诗,新井诗,“有伤明教”,于是贬为江州刺史,继而又贬为江州司马(九品小官)。白居易获罪的真正原因主要是他写的针砭时弊的讽谕诗,正如他自己所说,“始得名于文章,终得罪于文章”。

对于这次遭贬,诗人既感伤又愤慨。到江州后一年的生活更使他感受到社会世态炎凉,他有满腔的怨愤无处倾诉。这首诗是诗人贬职到江州的第二年(元和十一年)秋天写的,当时诗人45岁。

《琵琶行(并序)》作于元和十一年(816),作品借叙述琵琶女的高超技艺和她的凄凉身世,抒发了作者个人政治上受打击、遭贬斥的抑郁悲凄之情。在这里,诗人把一个歌女视为自己的风尘知己,与她同病相怜,写人写己,哭人哭己。作者把宦海的浮沉、生命的悲哀全部融合为一体,因而使作品具有不同寻常的感染力。

孺子解吟长恨曲

胡人能诵琵琶篇

唐宣宗挽白居易联

琵琶行

注意以下字的读音

予(yú) 倡(chāng)女 贾(gǔ)人

荻(dí) 铮(zhēng) 悯然(mǐn)

转徙(xǐ) 浔阳(xún) 捻(niǎn)

抹(mǒ) 挑(tiǎo) 六幺(yāo) 舫(fǎng) 教坊(fáng) 红绡(xiāo) 谪居(zhé) 还独倾(huán) 间关(jiān)

呕哑(ōu yā) 嘲哳(zhāo zhā)

霓裳(nícháng) 钿头银篦(diàn bì)

听课文录音

官职的任免升降官职的任免升迁常用以下词语:

(1) 拜。用一定的礼仪授予某种官职或名位。

(2) 除。拜官授职,就是授予官职的意思。

(3) 擢。提升官职。

(4) 迁。调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。左迁,降级。

(5) 谪。降职贬官或调往边远地区。

(6) 黜。“黜、罢、免、夺”都是免去官职。

(7) 去。解除职务,其中有辞职、调离和免职三种情况。辞职和调离属于一般情况和调整官职,而免职则是削职为民。

(8) 乞骸骨。年老了请求辞职退休。

(9)孝廉。汉代选拔各级官吏的科目之一。孝廉是能尽孝道,做事正直。

2、在正文前面,作者有一段小序。交代 、 、

和 。说明写作的原因,并为全诗定下了 的感情基调。

时间

地点

人物

故事概况

凄切伤怀

《琵琶行》是一首长篇叙事诗,叙述了一个什么故事?

结合诗前小序回答

诗人谪居江州,月夜送客江边,巧遇琵琶女

闻琴→奏琴→感怀→作诗

学生自由朗读课文,疏通文意。

一词多义

言:①东船西舫悄无言

②感斯人言

③凡六百一十六言

④自言本是京城女

命:①遂命酒

②命曰《琵琶行》

数:①使轻弹数曲

②一曲红绡不知数

是:①是夕始觉有迁谪意

②自言本是京城女

为:①因为长句

②初为《霓裳》后《六幺》

③为君翻作《琵琶行》

语:①琵琶声停欲语迟

②今年闻君琵琶语

(名词,说话的声音)

(名词,话)

(名词,字)

(动词,说)

(动词,叫,吩咐,命令)

(动词,取名)

(数词,几,表示不确实的数目)

(名词,数量)

(指示代词,这,此)

(动词,是)

(动词,写,创作)

(动词,弹奏)

(介词,替,给)

(动词,说话,回答)

(名词,曲)

轻:①轻拢慢捻抹复挑

②商人重利轻别离

暂:①凝绝不通声暂歇

②如听仙乐耳暂明

泣:①满座重闻皆掩泣

②座中泣下谁最多

拨:①转轴拨弦三两声

②曲终收拨当心画

转:①却坐促弦弦转急

②转徙于各地

③转轴拨弦三两声

辞:①我从去年辞帝京

②莫辞更坐弹一曲

乍:①银瓶乍破水浆迸

②乍暖还寒时候,最难将息

于:①尝学琵琶于穆、曹二善才

②转徙于江湖间

然:①曲罢悯然

②非刘豫州莫可当曹者,然豫州新败

③成然之

(形容词,轻轻)

(动词,轻视)

(副词,短暂)

(副词,暂时,忽然)

(动词,哭泣)

(名词,眼泪)

(动词,拨动)

(名词,拨子)

(副词,更,越)

(动词,辗转)

(动词,转动)

(离开)

(推辞)

(忽然)

(刚刚)

(向)

(在)

(形容词词尾,……的样子)

(连词,可是、但是)

(动词,认为是这样)

词类活用

1.闻舟中夜弹琵琶者

2.遂命酒

3.商人重利轻别离

特殊句式

1.状语后置句

尝学琵琶于穆、曹二善才

2.被动句

感斯人言

3.省略句

(吾)送客(于) 口

问其人,本(是)长安倡女

使(之)快弹数曲

感斯人(之)言

沉吟放拨插(于)弦中

(时间名词作状语,在夜里)

(名词用作动词,摆酒)

(形容词用作动词,重视,轻视)

整体感知:理清全诗结构

江头送客闻琵琶

江上聆听琵琶曲

歌女倾诉身世苦

同病相怜伤迁谪

重闻琵琶青衫湿

邀见歌女

演奏名曲

听者陶醉

少年欢乐

晚年沦落

悲苦心境

琵琶行

文章的主旨句是什么?

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

琵琶女

同是天涯沦落人

白居易

为什么诗人会同一个从未谋面的下等的歌妓产生共鸣呢?他们有哪些相同的经历?请划出文中相关的句子并进行概括。

琵琶女

当年:

艳盖群芳,艺压京城,人妒人捧,年年欢笑;(色艺双绝、技高貌美、青春年少、欢笑红颜)

而今:

年老色衰,门前冷落,委身商人,独守空船。(飘零憔悴、饱受冷落)

京倡 商妇 怨

诗人

当年:

诗酒流连,丝竹不绝,高朋满座,其乐融融; (京城作官、高官厚禄、身居高位、位至谏言,名动京师)

而今:

谪居卧病,有酒无乐,送客惨别,其情凄凄。(谪居九江,凄凉落魄)

京官 谪官 恨

合作探究:同是

才艺超群:

名扬京都女艺人

无奈离京:

自言本是京城女

落魄失意:

居无定所商人妇

才华横溢大诗人

我从去年辞帝京

谪居卧病浔阳城

昔日:才高位显居京城 如今:谪居浔阳处境艰

少年:

老大:

门前冷落鞍马稀

一曲红绡不知数

·反差巨大

琵琶女自诉身世苦

白居易自叹谪居苦

年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

夕日欢笑——今日辛酸

夜梦往事——孤寂伤感

年轻时

起对比反衬作用

被贬江洲

病卧浔阳

本是京城女

去年辞帝京

名满京都的艺人

才华横溢的诗人

因年长色衰而嫁商人

因直言进谏而遭贬谪

忧愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

京倡

商妇

年老时

怨

京官

谪官

恨

同忆京城,天涯人对天涯人;

同叹年华付流水,苦情人对苦情人;

同感处境悲凉,断肠人对断肠人;

同滴辛酸泪,流泪人对流泪人;

同泄音乐情,知音人对知音人;

同望天涯明月,寂寞人对寂寞人……

共鸣

1.分别的感伤---送别友人,前途渺茫,思之感伤

2.赏曲的感伤—琵琶女愤激幽怨的曲调引发了诗人的情感共鸣

3.听诉的感伤---琵琶女悲剧命运激起了诗人深深的怜悯

4.自我的感伤---诗人早年,才华横溢,誉满天下,今朝沦落,孤独幽怨

5.风物的感伤—盆浦江口,风清月寒,枫叶飘零,荻花飘飞,睹物伤怀

1白居易为何在一个素不相识的琵琶女面前洒泪青衫?

共鸣

读《琵琶行》有感

——毛泽东

人生难得一知己,千古知音最难觅。伯牙操琴遇子期,高山流水韵依依。乐天浔阳闻琵琶,相逢何必曾相识。寄语天涯沦落人,莫愁前路无知己。

《琵琶行》

白居易

江头夜送客

月夜弹琵琶

月夜听琵琶

乐女话身世之苦

诗人述迁谪之恨

同是天涯沦落人

相逢何必曾相识

琵琶女

白居易

明线

暗线

开篇置景

营造氛围

结篇点题

抒发感情

引出

引出

双线结构

4、合作 探究: 结构美

一是以乐女弹奏为线索,一是以诗人感受为线索,一明一暗,一实一虚,虚实相生

文中的琵琶女是一个怎样的形象?

年轻时色艺双绝,富贵子弟争献宠,但以色取悦于人,饱含悲苦;年长色衰,又值社会动乱,门前冷落,嫁作商人妇,过着凄清生活。

琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

揭示封建社会中被侮辱、被损害的乐伎们的悲惨命运

诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。

探究·:琵琶女对自己的命运有没有清醒的认识?

第二课时

音乐描写

合作探究

诗中几次写到琵琶女的演奏?每一次诗人是如何描写的?

琵琶女的三次演奏

江头送客闻琵琶

主人忘归客不发

江上聆听琵琶曲

江上感言再促弦

江州司马青衫湿

东船西舫悄无言

唯见江心秋月白

品读:琵琶女的演奏(三次)

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

环境描写:

渲染悲凉气氛, 奠定全诗基调。

(互 文)

江头送客闻琵琶

第一次演奏:

朗读第一段

“惨”!(离愁、沦落)

侧面烘托:音乐的美

琵琶女:寂寞 诗人、客人:离愁(惨将别)

第一曲

音乐特点

意象

表现手法

悲凉、伤感

“举酒欲饮无管弦”

排遣孤寂

“惨将别”“不成欢”的主客

(忘归、不发)

萧瑟、凄凉的景物

以人衬声

以景托声

写琵琶声的作用是什么?是怎么写的?

作用:1、引出琵琶女,开启下文;

2、激发诗人好奇感,为下文诗人的“邀见”做铺垫

方法:

(以人衬声、以景托声) 间接描写、虚写

悲凉、伤感

琵琶女出场

琵琶女是怎样出场的

诗 人

寻

问

移

邀

添

回

重开宴

千呼

万唤

琵琶女

停

欲语

迟

抱琵琶

半遮面

场景描写

人物形象

欣喜难耐

急欲相见

难言之痛

矛盾含羞

评:未见其人,先现其神,形神兼备。

邀 见

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

有谁能解琵琶语

序曲

第一乐曲

开始

第二乐曲

发展

第三乐曲

高潮

曲终 结束

倾诉悲情

急切愉快

幽愁暗恨

激越雄壮

曲终收拨

第二曲

诗句 音乐特点

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘

间关莺语花底滑

幽咽泉流冰下难

银瓶乍破水浆迸

铁骑突出刀枪鸣

粗重深沉

柔美细腻

圆润清脆

婉转流利

低沉抑郁

高亢激越

气势雄壮

比 喻

请君聆听琵琶曲

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

此曲中运用那些手法来写音乐?

一:大量运用比喻。

二:叠词

三:叙议结合,曲中带情, 妙语点睛。

琵琶女演奏

四:正面、侧面结合

第二曲

开始:

大弦——急雨

小弦——私语

错杂弹 —落玉盘

间关—滑

幽咽—难

冷涩—绝

不通—歇

银瓶 — 迸

铁骑—鸣

收拨 划—如裂帛

发展:

高潮:

《霓裳》《六幺》

过程

特点

方法

结束:

浊杂粗重

轻细急促

清脆圆润

婉转不畅

声弦暂歇

雄浑激昂

清脆尖利

以议评声

以喻摹声

以形绘声

以人衬声

以景托声

直写

间写

雄浑、激昂、大气

点评:泼墨如水、气势恢弘、不同凡响

悄言 秋月白

戛然而止 余音绕梁

尾声:

旋律

幽咽凝绝

铁骑突出

曲终裂帛

琵琶女的情绪变化(以声传情):

珠落玉盘

[急切愉悦]

〔低沉抑郁〕

〔激愤难平〕

〔撕心裂肺〕

[情绪]

赏析名句:1、典型乐声

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”

此句描写音乐的诗句堪称绝唱。诗人通过通俗新颖、生动恰切的比喻,不但能唤起人们的想象,而且使读者对乐声有了更为具体的感受,可谓形象鲜明,韵味无穷;且乐声的富于变化,使人觉得这位“平生不得志”的琵琶女仿佛在向人们倾诉着满腔的怨愤和哀愁。

2、典型境界

“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”

“此时无声胜有声”,此句道出了“无声”与“有声”之间的辨证关系,道出了音乐上停顿的奇特功效。在特定的场合下,乐曲的暂时休止比连续不断的演奏更能触动人们的心弦,更易让人受到感染。创造出了曲止情续、余意无穷的艺术境界。

3、典型氛围

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

用悄寂无声的环境来衬托演奏的效果,乐声已停,然而余音饶梁,经久不息,人们还久久沉醉在音乐创造的氛围中。“悄无言”的寂静,实则是充满了感情的时刻,听众的忘情和如痴如醉的神情,从侧面烘托出琵琶女技艺的高超绝妙。诗人所创造的这个画面,有着及其感人的艺术魅力。

赏析第二段

作者在这一段浓墨重彩地描写了琵琶女的出场、弹奏情形、乐声变化和弹奏效果。

第二曲:江心聆听琵琶曲

第三曲

凄凉、悲伤

却坐、促弦、转急

凄凄(不似向前声)

满座皆掩泣

无尽感伤

以音写声、以人衬声

点评:

(虚 写)

《琵琶行》还注意到景物描写,请问诗歌景物描写有几处?各有什么作用?

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

别时茫茫江浸月

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

绕船明月江水寒

点明江边送客的环境 ,描摹如画的意境,渲染凄凉愁惨的感情,奠定凄苦惆怅的情感基调。

描绘别时景象,茫茫江水溶溶月色,渲染离愁别绪 。

音乐演奏结束时的寂静的环境,烘托了音乐效果。

描绘琵琶女独守空船的环境,渲染琵琶女冷落凄凉的心情。

——以我观物,则万物皆著我之色彩。

风物意---一枝一叶总关情

写作技巧总结

1大量运用比喻,化抽象无形为具体可感。

2正面描摹与侧面烘托相结合。

3巧用叠词,使音节悦耳动听富有节奏感。

4借景抒情、情景交融,抒彩浓厚。

5结构严谨,一明一暗,两条线索运行。

课堂总结

音乐如人生,音乐寓人生,本诗不仅写出了琵琶女技艺的高超,更写出了人物之情感的波澜。正因我们的琵琶女不只是为音乐而奏音乐,我们的诗人也不只是为音乐而写音乐,而是融入了自己的千般感慨、万种情思,所以聆听了这样的演奏,谁不会为琵琶女的命运掬一把同情泪,又如何怪我们的诗人泪湿青衫呢?这青衫之泪是同情之泪,亦是感伤之泪。同情更多是为琵琶女,感伤则是为自己。物我相容,天地永存!艺术的魅力正由此而来!

迁移扩展,比较阅读

1、清末刘鹗《老残游记》 片段《王小玉说书》

王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏帖;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐地越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折;几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面,攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁千仞,以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上。愈翻愈险,愈险愈奇。

那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰盘旋穿插,顷刻之间,周匝数遍。从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞春晓,百鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听哪一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。

这一段对音乐的描写采用了哪些手法?

采用了正面描写与侧面烘托相结合的写法,运用了比喻、摹声、通感等修辞手法。

写出了乐曲发展的几个过程?

舒徐流畅——

起伏跌宕——

悄无声息——

激烈高亢——

戛然而止

比较与《琵琶行》的异同:

相同点:

1、描写音乐的过程基本相同。

2、都采用正面描写与侧面烘托相结合的写法。

3、都运用了比喻、摹声、通感等修辞手法。

不同点:

《琵琶行》写音乐意在写人,慨叹琵琶女的不幸身世和抒发自己的不满,而《明》只为形容小玉的唱腔美妙。

夜泊鹦鹉州,秋江月澄澈。

邻船有歌者,发调堪愁绝。

歌罢继以泣,泣声通复咽。

寻声见其人,有妇颜如雪。

独倚帆樯立,娉婷十七八。

夜泪如真珠,双双堕明月。

借问谁家妇,歌泣何凄切?

一问一沾襟,低头终不说。

比较阅读2、夜闻歌者,时自京城谪浔阳宿于鄂州

(白居易)

比较与《琵琶行》的异同:

思想内容:

相同点:两诗都反映的是乐伎的悲惨命运,都寄予了作者对他们的深切同情。

不同点:《夜》中只是较客观地叙述描绘,没有具体交代歌女的身世。而《琵琶行》中不仅详细地叙述了琵琶女的身世,而且也写了诗人自身因坎坷遭遇而带来的深切感受,反映社会现实更为深广。

表现手法:

相同点:都善用“秋月”渲染气氛,两诗的基调都是凄凉压抑的。

不同点:《琵琶行》详细描述了音乐的演奏过程,而《夜》之概括地写出歌者的“愁”“凄切”;《琵琶行》对琵琶女外貌描写是概括性的,而《夜》对歌女的外貌描写却很细腻。

李凭箜篌引 [唐] 李贺

1吴丝蜀桐张高秋,

2空山凝云颓不流。3江娥啼竹素女愁,

4李凭中国弹箜篌。

5昆山玉碎凤凰叫,6芙蓉泣露香兰笑。

7十二门前融冷光,

8二十三丝动紫皇。

9女娲炼石补天处,10石破天惊逗秋雨。

11梦入神山教神妪,12老鱼跳波瘦蛟舞。

13吴质不眠倚桂树,14露脚斜飞湿寒兔。

拓展阅读1、

第一句:“吴丝蜀桐”写箜篌构造精良,借以衬托演奏者技艺的高超,写物亦即写人,收到一箭双雕的功效。

第二、三句:写乐声。优美悦耳的弦歌声一经传出,空旷山野上的浮云便颓然为之凝滞,仿佛在俯首谛听;善于鼓瑟的湘娥与素女,也被这乐声触动了愁怀,潸然泪下。这两句极力烘托箜篌声神奇美妙,具有“惊天地、泣鬼神”的魅力。

第四句:用“赋”的笔法点出演奏者的姓名,并且交代了演奏的地点。

前四句,诗人故意突破按顺序交代人物、时间、地点的一般写法,另作精心安排,先写琴,写声,然后写人,而时间和地点一前一后穿插其中。这样,突出了乐声,有着先声夺人的艺术力量。

比较阅读1、李凭箜篌引

1吴丝蜀桐张高秋,

2空山凝云颓不流。3江娥啼竹素女愁,

4李凭中国弹箜篌。

5昆山玉碎凤凰叫,6芙蓉泣露香兰笑。

7十二门前融冷光,

8二十三丝动紫皇。

9女娲炼石补天处,10石破天惊逗秋雨。

11梦入神山教神妪,12老鱼跳波瘦蛟舞。

13吴质不眠倚桂树,14露脚斜飞湿寒兔。

第五、六句:正面写乐声。

第五句是以声写声,着重表现乐声的起伏多变;第六句是以形写声,刻意渲染乐声的优美动听。

第五句中,那箜篌,时而众弦齐鸣,嘈嘈杂杂,仿佛玉碎山崩,时而又一弦独响,宛如凤凰鸣叫,声振林木,响遏行云。

第六句中,用“芙蓉泣露”摹写琴声的悲抑,而以“香兰笑”显示琴声的欢快,不仅可以耳闻,不仅可以目睹,形神兼备。

第七句——结尾:写音响效果。

第七句:长安十二道城门前的冷气寒光,全被箜篌声消融。

其实,冷气寒光是无法消融的,因为李凭箜篌弹得特别好,人们陶醉在那美妙的弦歌声中,以至连深秋时节的风寒露冷也感觉不到了。

第八句,“紫皇”是双关语,兼指天帝和当时的皇帝。

诗人不用“君王”而用“紫皇”,不单是追求新奇,而且是一种巧妙的过渡手法,承上启下,比较自然地把诗歌的意境由人寰扩大到仙府。

1吴丝蜀桐张高秋,

2空山凝云颓不流。3江娥啼竹素女愁,

4李凭中国弹箜篌。

5昆山玉碎凤凰叫,6芙蓉泣露香兰笑。

7十二门前融冷光,

8二十三丝动紫皇。

9女娲炼石补天处,10石破天惊逗秋雨。

11梦入神山教神妪,12老鱼跳波瘦蛟舞。

13吴质不眠倚桂树,14露脚斜飞湿寒兔。

比较阅读1、李凭箜篌引

最后六句,诗人凭借想象的翅膀,飞向天庭,飞向神山,把读者带进更为辽阔深广、神奇瑰丽的境界。

第九、十句:乐声传到天上,正在补天的女娲听得入了迷,竟然忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻。

这种想象是何等大胆超奇,一个“逗”字把音乐的强大魅力表现得额淋漓尽致。

第11、12句:又从天庭描写到神山。那美妙绝伦的乐声传入神山 ,令神妪也为之感动不已;感物至深,致使“老鱼跳波瘦蛟舞”。

用“老”和“瘦”这两个似乎干枯的字眼修饰鱼龙,却有着完全相反的艺术效果。老鱼和瘦蛟本来羸弱无力,行动艰难,现在竟然伴随着音乐的旋律腾跃起舞,这种意象描写,使那无形美妙的箜篌声呈现在了读者面前。

最后两句,进一步烘托。成天伐桂、劳累不堪的吴刚倚着桂树,久久地立在那儿,竟忘了睡眠;玉兔蹲伏一旁,任凭深夜的露水不停地洒落在身上,把皮毛浸湿,也不肯离去。

这首诗的最大特点是:

想象奇特,形象鲜明,充满浪漫主义色彩

诗人致力于把自己对于箜篌声的抽象感觉、感情与思想借助联想转化成具体的物象,使之可见可感。诗歌没有对李凭的技艺作直接的评判,也没有直接描述诗人的自我感受,有的只是对于乐声及其效果的摹绘。然而纵观全篇,又无处不寄托着诗人的情思,曲折而又明朗地表达了他对乐曲的感受和评价。这就使外在的物象和内在的情思融为一体,构成赏心悦目的艺术境界。

昵昵儿女语,恩怨相尔汝。

划然变轩昂,勇士赴敌场。

浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。

喧啁百鸟群,忽见孤凤凰。

跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。

嗟余有两耳,未省听丝篁。

自闻颖师弹,起坐在一旁。

推手遽止之,湿衣泪滂滂。

颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!

拓展阅读2、听颖师弹琴(韩愈)

诗分两部分,前十句正面摹写声音。琴声袅袅升起,轻柔细屑,仿佛小儿女在耳鬓厮磨,窃窃私语。忽然,琴声变得昂扬激越起来,就像勇猛的战士挥戈跃马冲入敌阵。接着琴声又由刚转柔,呈起伏回荡之姿。此时,天朗气清,风和日丽,远处浮动着几片白云,近处摇曳着几丝柳絮,它们飘浮不定,若有若无,难于捉摸,却逗人情思。蓦地,百鸟齐鸣,啁啾不已,安谧的环境被喧闹的场面所代替。在众鸟翩跹之中,一只凤凰翩然高举,引吭长鸣。这只不甘与凡鸟为伍的孤傲的凤凰,一心向上,饱经跻攀之苦,结果还是跌落下来。

这里除了用形象化的比喻显示琴声的起落变化外,似乎还另有寄托。联系后面的“湿衣泪滂滂”等句,很可能包含着诗人对自己境遇的慨叹。“湿衣”句与《琵琶行》中的“江州司马青衫湿”颇相类似,只是后者表达得比较直接、显豁罢了。

后八句写自己听琴的感受和反应,从侧面烘托琴声的优美动听。这种感情上的强烈刺激,实在叫人无法承受!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读