九年级下册语文单元综合检测(一)(附答案解析)

文档属性

| 名称 | 九年级下册语文单元综合检测(一)(附答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 297.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-05-13 17:58:55 | ||

图片预览

文档简介

单元综合检测(一)

第一单元

(90分钟 100分)

一、积累与运用(20分)

1.下列加点字的读音完全正确的一组是(2分)( )

A.嘶哑(yǎ) 窄窄(zhǎi) 荇藻(xìnɡ) 海峡(xiá)

B.蓬蒿(ɡāo) 干瘪(biě) 淤滩(yū) 憔悴(qiáo)

C.簇新(zú) 胚芽(pēi) 虔信(qián) 沦陷(lún)

D.慰藉(jí) 晨曦(xī) 瞰望(kàn) 白桦(huà)

【解析】选A。B项“蒿”应读hāo; C项“簇”应读cù; D项“藉”应读

jiè。

2.下列各组词语书写完全正确的一项是(2分)( )

A.汹涌 锦帐 蝼蚁 黎明

B.蜗行 笑窝 菲红 摸索

C.颤抖 镶嵌 浮雕 蜗行

D.深邃 潺潺 坳黑 灰烬

【解析】选C。A项“帐”应为“幛”;B项“菲”应为“绯”;D项“坳”应为“黝”。

3.下列加点词语在句中的感彩与其他三项不同的一项是(2分)( )

A.“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”陶渊明这种不求甚解的读书方法,值得我们借鉴。

B.中学生读书,须对意蕴深刻的内容推敲细思。不求甚解、囫囵吞枣的态度是断不可取的。

C.我们不要为一棵树木而放弃了整片森林,为一朵鲜花而放弃了整个春天。读书也是这样,不要处处死抠字句,有时不求甚解,反而收获颇丰。

D.有些书是你人生的导师,必须精读;有些书是你人生的伴侣,必须随身;有些书则是你人生中的过客,只须匆匆一瞥,不求甚解、粗观其貌即可。

【解析】选B。所给选项中,A、C、D三项中的“不求甚解”为褒义,指只须观其大意的读书方法;选项B中的“不求甚解”为贬义,指不求深刻理解的学习态度。

4.(2011·安顺中考)下列句子中没有语病的一句是( 2 分)( )

A.老王猜测,眼前这个年轻人大概有二十三四岁左右。

B.是否多阅读,也是提高一个人作文技能的途径之一。

C.中学生是培养健康情操的重要阶段。

D.同学们修改自己的作文时,一定要注意找出并改正作文中的错别字。

【解析】选D。A “大概”与“左右”前后重复;B 两面对一面,去掉“是否”或者在“提高”前加上“能否”; C 搭配不当,应把“中学生”改为“中学生时代”。

5.指出下列各句所运用的修辞手法。(2分)

(1)乡愁是一张窄窄的船票。 ( )

(2)岭南的荔枝花寂寞地憔悴。 ( )

(3)像恋人的柔发,婴孩手中乳。 ( )

(4)无论是鲜血换来的光荣,无论是充满了高傲的虔信的宁静,无论是那远古时代神圣的传言。 ( )

答案:(1)比喻 (2)拟人 (3)比喻 (4)排比

6.下列有关文学常识的叙述有误的一项是(2分)( )

A.艾青,原名蒋海澄,浙江金华人,著名诗人,其成名作是《大堰河——我的保姆》。

B.戴望舒,中国现代著名诗人。抗战时期,他被日本侵略者关进监狱,在狱中写下了《狱中题壁》、《我用残损的手掌》等著名诗篇。

C.舒婷,原名龚佩瑜,当代著名女诗人,是朦胧诗派的代表诗人之一。出版的诗集有《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》等。

D.莱蒙托夫是原苏联著名诗人。休斯是美国诗人,是黑人文艺复兴运动的领袖,被称为“哈莱姆的桂冠诗人”。

【解析】选D。莱蒙托夫应为俄国诗人。

7.(2011·承德中考)综合性学习。(8分)

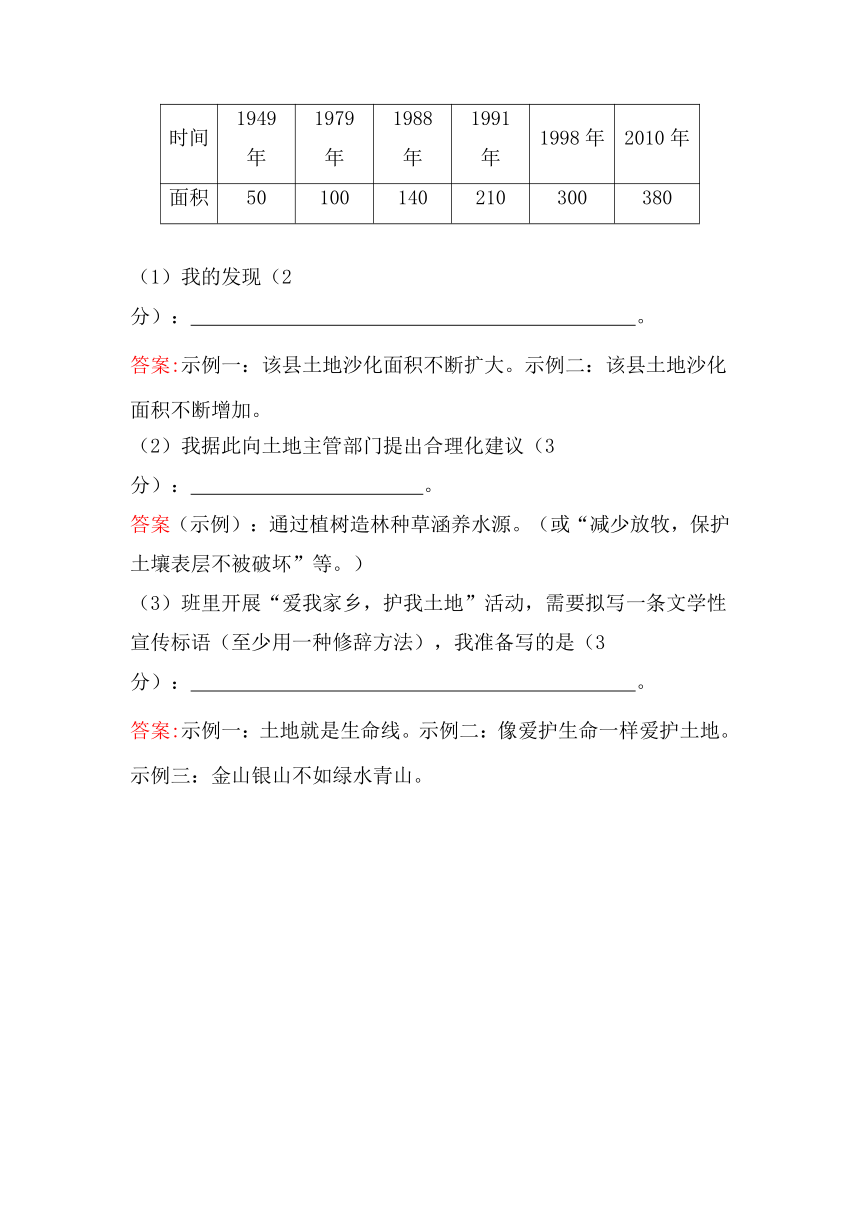

阅读下面有关某县土地沙化状况的统计资料,回答后面问题。

某县土地沙化面积变化表(单位:亩)

时间 1949年 1979年 1988年 1991年 1998年 2010年

面积 50 100 140 210 300 380

(1)我的发现(2分): 。

答案:示例一:该县土地沙化面积不断扩大。示例二:该县土地沙化面积不断增加。

(2)我据此向土地主管部门提出合理化建议(3分): 。

答案(示例):通过植树造林种草涵养水源。(或“减少放牧,保护土壤表层不被破坏”等。)

(3)班里开展“爱我家乡,护我土地”活动,需要拟写一条文学性宣传标语(至少用一种修辞方法),我准备写的是(3分): 。

答案:示例一:土地就是生命线。示例二:像爱护生命一样爱护土地。示例三:金山银山不如绿水青山。

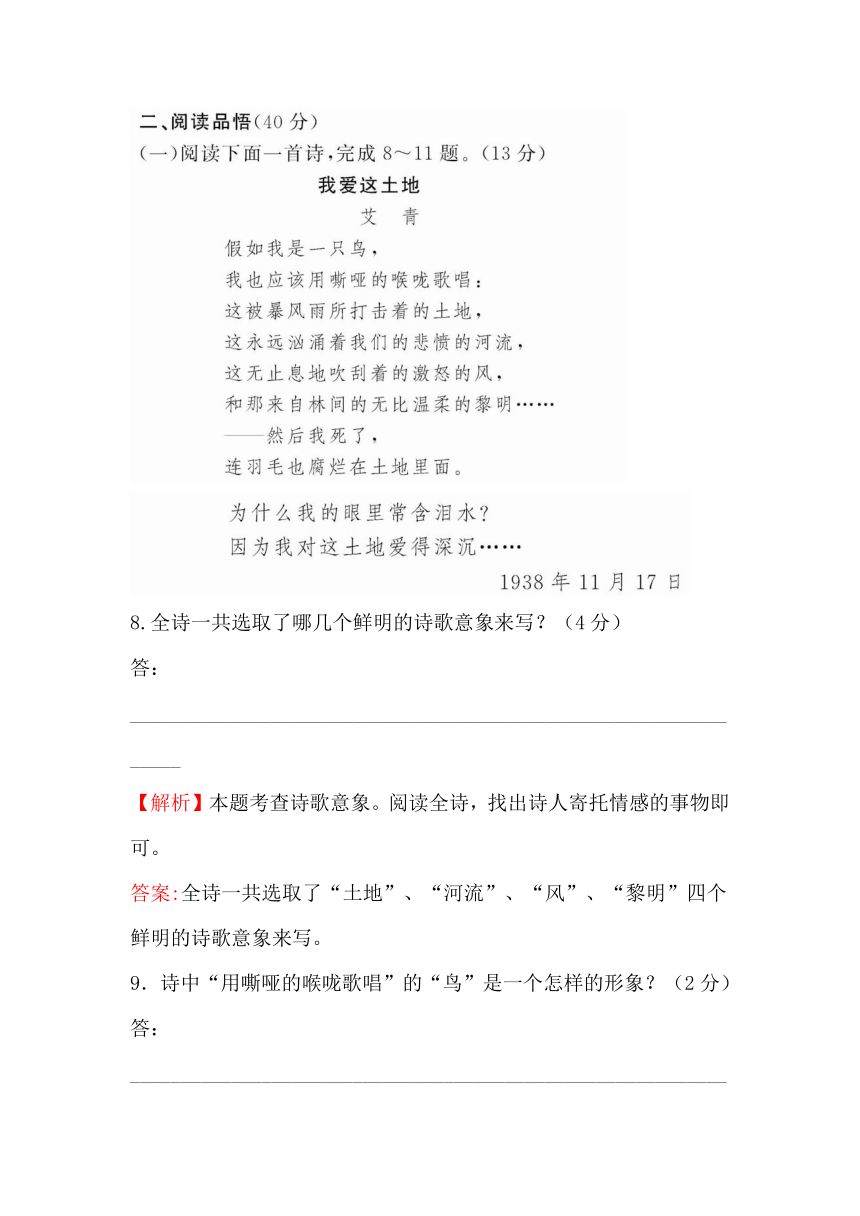

8.全诗一共选取了哪几个鲜明的诗歌意象来写?(4分)

答:________________________________________________________________

【解析】本题考查诗歌意象。阅读全诗,找出诗人寄托情感的事物即可。

答案:全诗一共选取了“土地”、“河流”、“风”、“黎明”四个鲜明的诗歌意象来写。

9.诗中“用嘶哑的喉咙歌唱”的“鸟”是一个怎样的形象?(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】解答时要联系时代背景,诗中的“鸟”是诗人自我的形象。

答案:这只“鸟”是一个饱受磨难、拼尽全力用整个生命去歌唱的形象。

10.本诗中的“土地”象征着什么?(3分)

答:________________________________________________________________

【解析】做此题应留意诗的写作时间,即1938年11月17日,这时正是抗日战争最艰苦的阶段。

答案:诗中的“土地”象征着在日本帝国主义侵略下,饱受欺压和欺辱的旧中国。

11.诗歌的前后两节在表达方式上有何不同?(4分)

答:________________________________________________________________

【解析】本题考查诗歌的表现手法。从所运用的词语、修辞手法和表达感情的方法入手。如“假如”一词可看出运用了假设。

答案:第一节诗,诗人采用假设兼比喻的手法;第二节诗采用直抒胸臆的手法。

12.“鲜红的围巾”喻指什么?为什么不敢浣洗“鲜红的围巾”?(4分)

答:________________________________________________________________

【解析】联系后面诗句“失去你特有的温馨”思考其含义。

答案:喻指母亲留给“我”的回忆。围巾里有母亲温馨的味道。不敢浣洗,怕母亲温馨的味道会和红色一样随着岁月的流逝褪去颜色,害怕记忆也慢慢地褪去。

13.诗中反复出现的句子是什么?有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】运用反复的修辞手法,有利于抒发深沉而强烈的感情。

答案: “啊,母亲”。四个“啊,母亲”把诗人的感情融进对母亲的一声声呼唤里,把对母亲的怀念表达得淋漓尽致。

14.怎样理解“我的甜柔深谧的怀念,不是激流,不是瀑布,是花木掩映中唱不出歌声的枯井”这几句诗? (3分)

答:________________________________________________________________

【解析】本题考查对诗句内容理解的能力。联系诗人的思想感情,从所运用的比喻修辞手法入手理解其含意。

答案:母亲在的时候,心中感到快乐和温馨,如激流、如瀑布一样唱着欢乐的歌。如今母亲不在了,失去了报答母爱的机会,因思念母亲,心中悲痛,所以说是“唱不出歌声的枯井”。

15.你认为诗人思念母亲的感情是怎样的?试从语言运用的角度分析。(4分)

答:_______________________________________________________________

【解析】本题考查诗歌主旨和对语言赏析的能力。可以从表达情感的诗句入手回答第一问。诗人思念母亲的深情是和朴实无华的语言融合在一起的。语言分析还可从修辞手法的运用、句式特点方面来考虑。

答案:深沉强烈,哀婉动人。如运用四个“不敢”,两个“怎敢”,把诗人强烈的感情压抑成失声地哭泣,真切感人,催人泪下。

(三)(2011·黄冈中考)阅读下文,完成16~21题。(12分)

钢构的故乡(节选)

刘醒龙

一个从哺乳时期就远离故乡的人,正如最白的那朵云与天空离散了。

因此,漂泊是我的生活中,最纠结的神经,最生涩的血液,最无解的思绪,最沉静的呼唤。说到底,就是任凭长风吹旷野,短雨洗芭蕉,空有万分想念,千般记惦,百倍牵肠挂肚,依然无根可寻和无情可系。

在母亲怀里长大的孩子,总是记得母乳的温暖。

在母亲怀里长大的孩子,又总是记得不母乳的模样。

因为故乡的孕育,记忆中就有一个忽隐忽现的名为团风的地方。

书上说,团风是1949年春天那场叫渡江战役的最上游的狙击地。书上又说,团风是抗日战争时期,国内两支本该同仇敌忾的军队,却同室操戈时常火拼的必争之地。书上更说,团风是改变中华民族命运的赤色政党中两位创党元老的深情故土、痴情故地。

著书卷,立学说,想来至少不使后来者多费猜度。就像宋时苏轼,诗意地说一句,人道是三国周郎赤壁,竟然变成多少年后惹是生非的源头。苏轼当然不知后来世上会有团风之地,却断断不会不知鸟林之所在。苏轼时期的鸟林,在后苏轼时期,改名换姓成为团风。作为赤壁大战关键所在,如果此鸟林一直成为鸟林,上溯长江几百公里,那个也叫鸟林的去处,就没有机会将自己想象成孔明先生借来东风,助周公瑾大战曹孟德的英雄际会场所了。

书上那些文字,在我心里是惶惑的。

童年的我,无法认识童年的自己。认识的只有从承载这些文字的土地上,走向他乡的长辈。比如父亲,那位在一个叫刘下垸的小地方,学会操纵最原始的织布机的男人;比如爷爷,那位在一个叫林家大院的小地方,替一户后来声名显赫的林姓人家织了8年土布和洋布的男人。从他们身上,我看得到一些小命运和小小命运,无论如何,都不能将这位早早为了生计而少能认字的壮年男人,和另一位对生计艰难有着更深体会而累得脊背畸形的老年男人,同那些辉煌于历史大事的伟人,作某种关联。

比文字更让人难以置信的是亲人的故事。

首先是母亲。在母亲第九十九次讲述她的故事时,我曾经有机会在她所说的团风街上徘徊很久,也问过不少人,既没有找到,也没有听到,在那条街的某个地方,有过某座祠堂。虽然旧的痕迹消失了,我还是能够感受到生命初期的孤独凄苦。当年那些风雨飘摇的夜晚,母亲搂着她的两个加起来不到三岁的孩子,陪着那些被族人用私刑冤毙的游魂。一盏彻夜不灭的油灯,成了并非英雄母亲的虎胆,夜复一夜地盼到天亮,将害怕潜伏者抢劫的阴森祠堂,苏醒成为翻身农民供应生活物资的供销社。

其次是父亲。父亲的故事,父亲本人只说过一次。后来就不再说了。他的那个1948年在汉口街上贴一张革命传单,要躲好几条街的故事,更是从1967年的大字报上读到的。那一年,第一次跟在父亲身后,走在幻梦中出现过的小路上,听那些过分陌生的人冲着父亲表达过分的热情,这才相信那个早已成为了历史的故事。相信父亲为躲避“文革”斗争,只身逃回故乡,那些追逐而来的狂热青年,如何被父亲童年时的伙伴,一声大吼,喝退几百里。

还有一个故事,它是属于我的。那一年,父亲在芭茅草丛生的田野上,找到一处荒芜的土丘,惊天动地地跪下去,冲着深深的土地大声呼唤自己的母亲。我晓得,这便是在我出生前很多年就已经离开的奶奶。接下来,我的一跪,让内心有了重新诞生的感觉。所以,再往后,当父亲和母亲,一回回地要求,替他们在故乡找块安度往生的地!我亦能够伤情地理解,故乡是使有限人生重新诞生为永生的最可靠的地方。

成熟了,成年了,越喜欢故乡。

哪怕只在匆匆路过中,远远地看上一眼!

哪怕只是在无声无息中,悄悄地深呼吸一下!

16.文中第二段语言生动优美,运用了比喻、排比等修辞手法,表达了作者______ ____的感受。(2分)

【解析】依据第二段第一句的主语中心词“漂泊”思考作答。

答案:漂泊无依(意思相同即可。)

17.请指出并简要说明画横线句子在文中的主要作用。(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】结合下文内容,从领起下文和作者把对故乡的感受比作孩子对母乳的感受方面思考作答。

答案:引起下文。 用孩子对母乳的感受作类比,引出作者对故乡的种种感受。

18.请品味文中画波浪线句子的含意。(2分)

我的一跪,让内心有了重新诞生的感觉。

答:________________________________________________________________

【解析】句中“重新诞生”的意义是“我”不再漂泊无依,终于成为一个有“家”的人了。从这个角度思考作答。

答案: “我”的一跪,是找到自己的“根”,从此不再漂泊无依,成为一个有“家”(故乡)的人。(意思相同即可)

19.文中说“比文字更让人难以置信的是亲人的故事”,请你结合全文,具体写出三方面“难以置信”的事,以及这些事所表达出的作者感情。(4分)

难以置信的事:____________________________________________________________________

作者的感情:____________________________________________________________________

【解析】此题考查梳理概括文章情节的能力。根据第九、十一、十二、十三段内容概括作答。

答案:难以置信的事:①故乡悠久厚重的历史。②母亲在祠堂里度过的孤独凄苦岁月。③父亲在“文革”时的“传奇”。 作者的感情:对故乡历史的敬畏,对父母遭遇的同情与敬重。

20.一个人在年少的时候,总盼望走出故乡,而“成熟了,成年了,越喜欢故乡”。请结合文章,联系现实,谈谈你对这种现象的看法。(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】此题为开放性试题。“年少的时候”和“成熟了,成年了”对故乡的不同感受这个话题作答。

答案:人在年轻的时候总是满腔热血、充满好奇、志向远大,希望到外面闯世界,干出一番轰轰烈烈的事业。到中年以后,如作者一样有了许多历练,视野随之开阔,心态慢慢变得平和,于是故乡的山水人事成为温馨的回忆,越来越喜欢故乡、依恋故乡,期盼叶落归根。(意近即可)

三、写作(40分)

21.阅读下面材料,然后写一篇作文。

有一片杉树林,它经历了无数次风暴,却不见有哪一棵树被风暴吹倒折断过。原来,这些杉树的根,盘根错节,互相纠缠在一起,已分不清哪条根属于哪棵树,好像那所有交错在一起的树根,都属于每一棵树,就像是一条条相互挽在一起的手臂。

人与人之间,也是这样,如2010年的玉树地震、西南旱灾、重庆大风冰雹暴雨,在党和政府的领导下,灾区人民团结起来战胜了困难。其实,人们只要懂得相互挽手,相互帮扶,相互关爱,就能战胜人世间的一切风暴。

要求:(1)自选角度、自拟题目。

(2)文体不限,600字以上。

(3)文中不得出现真实的人名、地名和校名。

【写作提示】这是一篇材料作文,写作时要认真审读所给的材料,从中提取有效信息,确立写作的方向,尤其材料中最后一句就是提示语,是从材料中概括总结出来的道理或启迪, “只要懂得相互挽手,相互帮扶,相互关爱,就能战胜人世间的一切风暴。” 这就是我们写作所要表达的主旨。立意时抓住 “挽手”、“帮扶”、“关爱” 其中的一个方面即可。

第一单元

(90分钟 100分)

一、积累与运用(20分)

1.下列加点字的读音完全正确的一组是(2分)( )

A.嘶哑(yǎ) 窄窄(zhǎi) 荇藻(xìnɡ) 海峡(xiá)

B.蓬蒿(ɡāo) 干瘪(biě) 淤滩(yū) 憔悴(qiáo)

C.簇新(zú) 胚芽(pēi) 虔信(qián) 沦陷(lún)

D.慰藉(jí) 晨曦(xī) 瞰望(kàn) 白桦(huà)

【解析】选A。B项“蒿”应读hāo; C项“簇”应读cù; D项“藉”应读

jiè。

2.下列各组词语书写完全正确的一项是(2分)( )

A.汹涌 锦帐 蝼蚁 黎明

B.蜗行 笑窝 菲红 摸索

C.颤抖 镶嵌 浮雕 蜗行

D.深邃 潺潺 坳黑 灰烬

【解析】选C。A项“帐”应为“幛”;B项“菲”应为“绯”;D项“坳”应为“黝”。

3.下列加点词语在句中的感彩与其他三项不同的一项是(2分)( )

A.“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”陶渊明这种不求甚解的读书方法,值得我们借鉴。

B.中学生读书,须对意蕴深刻的内容推敲细思。不求甚解、囫囵吞枣的态度是断不可取的。

C.我们不要为一棵树木而放弃了整片森林,为一朵鲜花而放弃了整个春天。读书也是这样,不要处处死抠字句,有时不求甚解,反而收获颇丰。

D.有些书是你人生的导师,必须精读;有些书是你人生的伴侣,必须随身;有些书则是你人生中的过客,只须匆匆一瞥,不求甚解、粗观其貌即可。

【解析】选B。所给选项中,A、C、D三项中的“不求甚解”为褒义,指只须观其大意的读书方法;选项B中的“不求甚解”为贬义,指不求深刻理解的学习态度。

4.(2011·安顺中考)下列句子中没有语病的一句是( 2 分)( )

A.老王猜测,眼前这个年轻人大概有二十三四岁左右。

B.是否多阅读,也是提高一个人作文技能的途径之一。

C.中学生是培养健康情操的重要阶段。

D.同学们修改自己的作文时,一定要注意找出并改正作文中的错别字。

【解析】选D。A “大概”与“左右”前后重复;B 两面对一面,去掉“是否”或者在“提高”前加上“能否”; C 搭配不当,应把“中学生”改为“中学生时代”。

5.指出下列各句所运用的修辞手法。(2分)

(1)乡愁是一张窄窄的船票。 ( )

(2)岭南的荔枝花寂寞地憔悴。 ( )

(3)像恋人的柔发,婴孩手中乳。 ( )

(4)无论是鲜血换来的光荣,无论是充满了高傲的虔信的宁静,无论是那远古时代神圣的传言。 ( )

答案:(1)比喻 (2)拟人 (3)比喻 (4)排比

6.下列有关文学常识的叙述有误的一项是(2分)( )

A.艾青,原名蒋海澄,浙江金华人,著名诗人,其成名作是《大堰河——我的保姆》。

B.戴望舒,中国现代著名诗人。抗战时期,他被日本侵略者关进监狱,在狱中写下了《狱中题壁》、《我用残损的手掌》等著名诗篇。

C.舒婷,原名龚佩瑜,当代著名女诗人,是朦胧诗派的代表诗人之一。出版的诗集有《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》等。

D.莱蒙托夫是原苏联著名诗人。休斯是美国诗人,是黑人文艺复兴运动的领袖,被称为“哈莱姆的桂冠诗人”。

【解析】选D。莱蒙托夫应为俄国诗人。

7.(2011·承德中考)综合性学习。(8分)

阅读下面有关某县土地沙化状况的统计资料,回答后面问题。

某县土地沙化面积变化表(单位:亩)

时间 1949年 1979年 1988年 1991年 1998年 2010年

面积 50 100 140 210 300 380

(1)我的发现(2分): 。

答案:示例一:该县土地沙化面积不断扩大。示例二:该县土地沙化面积不断增加。

(2)我据此向土地主管部门提出合理化建议(3分): 。

答案(示例):通过植树造林种草涵养水源。(或“减少放牧,保护土壤表层不被破坏”等。)

(3)班里开展“爱我家乡,护我土地”活动,需要拟写一条文学性宣传标语(至少用一种修辞方法),我准备写的是(3分): 。

答案:示例一:土地就是生命线。示例二:像爱护生命一样爱护土地。示例三:金山银山不如绿水青山。

8.全诗一共选取了哪几个鲜明的诗歌意象来写?(4分)

答:________________________________________________________________

【解析】本题考查诗歌意象。阅读全诗,找出诗人寄托情感的事物即可。

答案:全诗一共选取了“土地”、“河流”、“风”、“黎明”四个鲜明的诗歌意象来写。

9.诗中“用嘶哑的喉咙歌唱”的“鸟”是一个怎样的形象?(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】解答时要联系时代背景,诗中的“鸟”是诗人自我的形象。

答案:这只“鸟”是一个饱受磨难、拼尽全力用整个生命去歌唱的形象。

10.本诗中的“土地”象征着什么?(3分)

答:________________________________________________________________

【解析】做此题应留意诗的写作时间,即1938年11月17日,这时正是抗日战争最艰苦的阶段。

答案:诗中的“土地”象征着在日本帝国主义侵略下,饱受欺压和欺辱的旧中国。

11.诗歌的前后两节在表达方式上有何不同?(4分)

答:________________________________________________________________

【解析】本题考查诗歌的表现手法。从所运用的词语、修辞手法和表达感情的方法入手。如“假如”一词可看出运用了假设。

答案:第一节诗,诗人采用假设兼比喻的手法;第二节诗采用直抒胸臆的手法。

12.“鲜红的围巾”喻指什么?为什么不敢浣洗“鲜红的围巾”?(4分)

答:________________________________________________________________

【解析】联系后面诗句“失去你特有的温馨”思考其含义。

答案:喻指母亲留给“我”的回忆。围巾里有母亲温馨的味道。不敢浣洗,怕母亲温馨的味道会和红色一样随着岁月的流逝褪去颜色,害怕记忆也慢慢地褪去。

13.诗中反复出现的句子是什么?有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】运用反复的修辞手法,有利于抒发深沉而强烈的感情。

答案: “啊,母亲”。四个“啊,母亲”把诗人的感情融进对母亲的一声声呼唤里,把对母亲的怀念表达得淋漓尽致。

14.怎样理解“我的甜柔深谧的怀念,不是激流,不是瀑布,是花木掩映中唱不出歌声的枯井”这几句诗? (3分)

答:________________________________________________________________

【解析】本题考查对诗句内容理解的能力。联系诗人的思想感情,从所运用的比喻修辞手法入手理解其含意。

答案:母亲在的时候,心中感到快乐和温馨,如激流、如瀑布一样唱着欢乐的歌。如今母亲不在了,失去了报答母爱的机会,因思念母亲,心中悲痛,所以说是“唱不出歌声的枯井”。

15.你认为诗人思念母亲的感情是怎样的?试从语言运用的角度分析。(4分)

答:_______________________________________________________________

【解析】本题考查诗歌主旨和对语言赏析的能力。可以从表达情感的诗句入手回答第一问。诗人思念母亲的深情是和朴实无华的语言融合在一起的。语言分析还可从修辞手法的运用、句式特点方面来考虑。

答案:深沉强烈,哀婉动人。如运用四个“不敢”,两个“怎敢”,把诗人强烈的感情压抑成失声地哭泣,真切感人,催人泪下。

(三)(2011·黄冈中考)阅读下文,完成16~21题。(12分)

钢构的故乡(节选)

刘醒龙

一个从哺乳时期就远离故乡的人,正如最白的那朵云与天空离散了。

因此,漂泊是我的生活中,最纠结的神经,最生涩的血液,最无解的思绪,最沉静的呼唤。说到底,就是任凭长风吹旷野,短雨洗芭蕉,空有万分想念,千般记惦,百倍牵肠挂肚,依然无根可寻和无情可系。

在母亲怀里长大的孩子,总是记得母乳的温暖。

在母亲怀里长大的孩子,又总是记得不母乳的模样。

因为故乡的孕育,记忆中就有一个忽隐忽现的名为团风的地方。

书上说,团风是1949年春天那场叫渡江战役的最上游的狙击地。书上又说,团风是抗日战争时期,国内两支本该同仇敌忾的军队,却同室操戈时常火拼的必争之地。书上更说,团风是改变中华民族命运的赤色政党中两位创党元老的深情故土、痴情故地。

著书卷,立学说,想来至少不使后来者多费猜度。就像宋时苏轼,诗意地说一句,人道是三国周郎赤壁,竟然变成多少年后惹是生非的源头。苏轼当然不知后来世上会有团风之地,却断断不会不知鸟林之所在。苏轼时期的鸟林,在后苏轼时期,改名换姓成为团风。作为赤壁大战关键所在,如果此鸟林一直成为鸟林,上溯长江几百公里,那个也叫鸟林的去处,就没有机会将自己想象成孔明先生借来东风,助周公瑾大战曹孟德的英雄际会场所了。

书上那些文字,在我心里是惶惑的。

童年的我,无法认识童年的自己。认识的只有从承载这些文字的土地上,走向他乡的长辈。比如父亲,那位在一个叫刘下垸的小地方,学会操纵最原始的织布机的男人;比如爷爷,那位在一个叫林家大院的小地方,替一户后来声名显赫的林姓人家织了8年土布和洋布的男人。从他们身上,我看得到一些小命运和小小命运,无论如何,都不能将这位早早为了生计而少能认字的壮年男人,和另一位对生计艰难有着更深体会而累得脊背畸形的老年男人,同那些辉煌于历史大事的伟人,作某种关联。

比文字更让人难以置信的是亲人的故事。

首先是母亲。在母亲第九十九次讲述她的故事时,我曾经有机会在她所说的团风街上徘徊很久,也问过不少人,既没有找到,也没有听到,在那条街的某个地方,有过某座祠堂。虽然旧的痕迹消失了,我还是能够感受到生命初期的孤独凄苦。当年那些风雨飘摇的夜晚,母亲搂着她的两个加起来不到三岁的孩子,陪着那些被族人用私刑冤毙的游魂。一盏彻夜不灭的油灯,成了并非英雄母亲的虎胆,夜复一夜地盼到天亮,将害怕潜伏者抢劫的阴森祠堂,苏醒成为翻身农民供应生活物资的供销社。

其次是父亲。父亲的故事,父亲本人只说过一次。后来就不再说了。他的那个1948年在汉口街上贴一张革命传单,要躲好几条街的故事,更是从1967年的大字报上读到的。那一年,第一次跟在父亲身后,走在幻梦中出现过的小路上,听那些过分陌生的人冲着父亲表达过分的热情,这才相信那个早已成为了历史的故事。相信父亲为躲避“文革”斗争,只身逃回故乡,那些追逐而来的狂热青年,如何被父亲童年时的伙伴,一声大吼,喝退几百里。

还有一个故事,它是属于我的。那一年,父亲在芭茅草丛生的田野上,找到一处荒芜的土丘,惊天动地地跪下去,冲着深深的土地大声呼唤自己的母亲。我晓得,这便是在我出生前很多年就已经离开的奶奶。接下来,我的一跪,让内心有了重新诞生的感觉。所以,再往后,当父亲和母亲,一回回地要求,替他们在故乡找块安度往生的地!我亦能够伤情地理解,故乡是使有限人生重新诞生为永生的最可靠的地方。

成熟了,成年了,越喜欢故乡。

哪怕只在匆匆路过中,远远地看上一眼!

哪怕只是在无声无息中,悄悄地深呼吸一下!

16.文中第二段语言生动优美,运用了比喻、排比等修辞手法,表达了作者______ ____的感受。(2分)

【解析】依据第二段第一句的主语中心词“漂泊”思考作答。

答案:漂泊无依(意思相同即可。)

17.请指出并简要说明画横线句子在文中的主要作用。(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】结合下文内容,从领起下文和作者把对故乡的感受比作孩子对母乳的感受方面思考作答。

答案:引起下文。 用孩子对母乳的感受作类比,引出作者对故乡的种种感受。

18.请品味文中画波浪线句子的含意。(2分)

我的一跪,让内心有了重新诞生的感觉。

答:________________________________________________________________

【解析】句中“重新诞生”的意义是“我”不再漂泊无依,终于成为一个有“家”的人了。从这个角度思考作答。

答案: “我”的一跪,是找到自己的“根”,从此不再漂泊无依,成为一个有“家”(故乡)的人。(意思相同即可)

19.文中说“比文字更让人难以置信的是亲人的故事”,请你结合全文,具体写出三方面“难以置信”的事,以及这些事所表达出的作者感情。(4分)

难以置信的事:____________________________________________________________________

作者的感情:____________________________________________________________________

【解析】此题考查梳理概括文章情节的能力。根据第九、十一、十二、十三段内容概括作答。

答案:难以置信的事:①故乡悠久厚重的历史。②母亲在祠堂里度过的孤独凄苦岁月。③父亲在“文革”时的“传奇”。 作者的感情:对故乡历史的敬畏,对父母遭遇的同情与敬重。

20.一个人在年少的时候,总盼望走出故乡,而“成熟了,成年了,越喜欢故乡”。请结合文章,联系现实,谈谈你对这种现象的看法。(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】此题为开放性试题。“年少的时候”和“成熟了,成年了”对故乡的不同感受这个话题作答。

答案:人在年轻的时候总是满腔热血、充满好奇、志向远大,希望到外面闯世界,干出一番轰轰烈烈的事业。到中年以后,如作者一样有了许多历练,视野随之开阔,心态慢慢变得平和,于是故乡的山水人事成为温馨的回忆,越来越喜欢故乡、依恋故乡,期盼叶落归根。(意近即可)

三、写作(40分)

21.阅读下面材料,然后写一篇作文。

有一片杉树林,它经历了无数次风暴,却不见有哪一棵树被风暴吹倒折断过。原来,这些杉树的根,盘根错节,互相纠缠在一起,已分不清哪条根属于哪棵树,好像那所有交错在一起的树根,都属于每一棵树,就像是一条条相互挽在一起的手臂。

人与人之间,也是这样,如2010年的玉树地震、西南旱灾、重庆大风冰雹暴雨,在党和政府的领导下,灾区人民团结起来战胜了困难。其实,人们只要懂得相互挽手,相互帮扶,相互关爱,就能战胜人世间的一切风暴。

要求:(1)自选角度、自拟题目。

(2)文体不限,600字以上。

(3)文中不得出现真实的人名、地名和校名。

【写作提示】这是一篇材料作文,写作时要认真审读所给的材料,从中提取有效信息,确立写作的方向,尤其材料中最后一句就是提示语,是从材料中概括总结出来的道理或启迪, “只要懂得相互挽手,相互帮扶,相互关爱,就能战胜人世间的一切风暴。” 这就是我们写作所要表达的主旨。立意时抓住 “挽手”、“帮扶”、“关爱” 其中的一个方面即可。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)