2021-2022学年部编版语文八年级下册第22课《〈礼记〉二则》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文八年级下册第22课《〈礼记〉二则》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 66.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-10 16:47:12 | ||

图片预览

文档简介

《<礼记>二则》教学设计

《虽有嘉肴》教学设计

课题名称 《礼记》二则——《虽有嘉肴》 课时 一课时

课标要求 《语文课程标准》指出: 1.阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位和审美情趣。 2.认识中华文化的丰厚博大,汲取民族文化智慧。 3.在通读课文的基础上,理清思路,理解主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

内容与学情分析 内容分析 《<礼记>二则》是八年级语文下册第六单元第22课的一篇教读课文。本单元的课文都是我国古代的经典名篇。《虽有嘉肴》节选自《礼记 学记》,重点论述了“教学相长”的道理,虽然主要是针对教师而言,实际上对学生的学习也有启发意义。

学习重点 1.了解《礼记》的相关知识,积累重点文言实词,理解基本内容,熟读并背诵课文。 2.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。 3.学习类比说理的方法,明白教与学互相促进的道理。

学习难点 1.学习说理的方法,品味类比的表达效果。 2.认识“教学相长”的道理及其现实意义。

学情分析 学生还没有系统学习议论文的相关知识,因此不采用一般分析议论文的方法来处理文本。学生能够把握文章主要内容和观点,大致理清行文思路。感受文章多使用对偶和排比句,增强文章气势的特点。

学习目标 1.学生借助注释和工具书疏通文意,基本理解文章的观点和论述思路。 2.通过反复诵读,体会文章善用比喻、类比手法,以增强说服力的特点。 3.背诵课文,积累课文中的常用文言词语和名言警句,认识“教学相长”的道理,理解、体悟优秀传统文化。

学生课前需要做的准备工作 1.查找资料,了解《礼记》的相关知识。 2.借助课下注释和工具书,梳理文章大意,尝试翻译课文。疑难之处做记号,准备课上质疑。

学习策略 通过反复诵读,体会理解文意;通过小组合作探究和教师点拨理解文章的观点和论述思路。

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

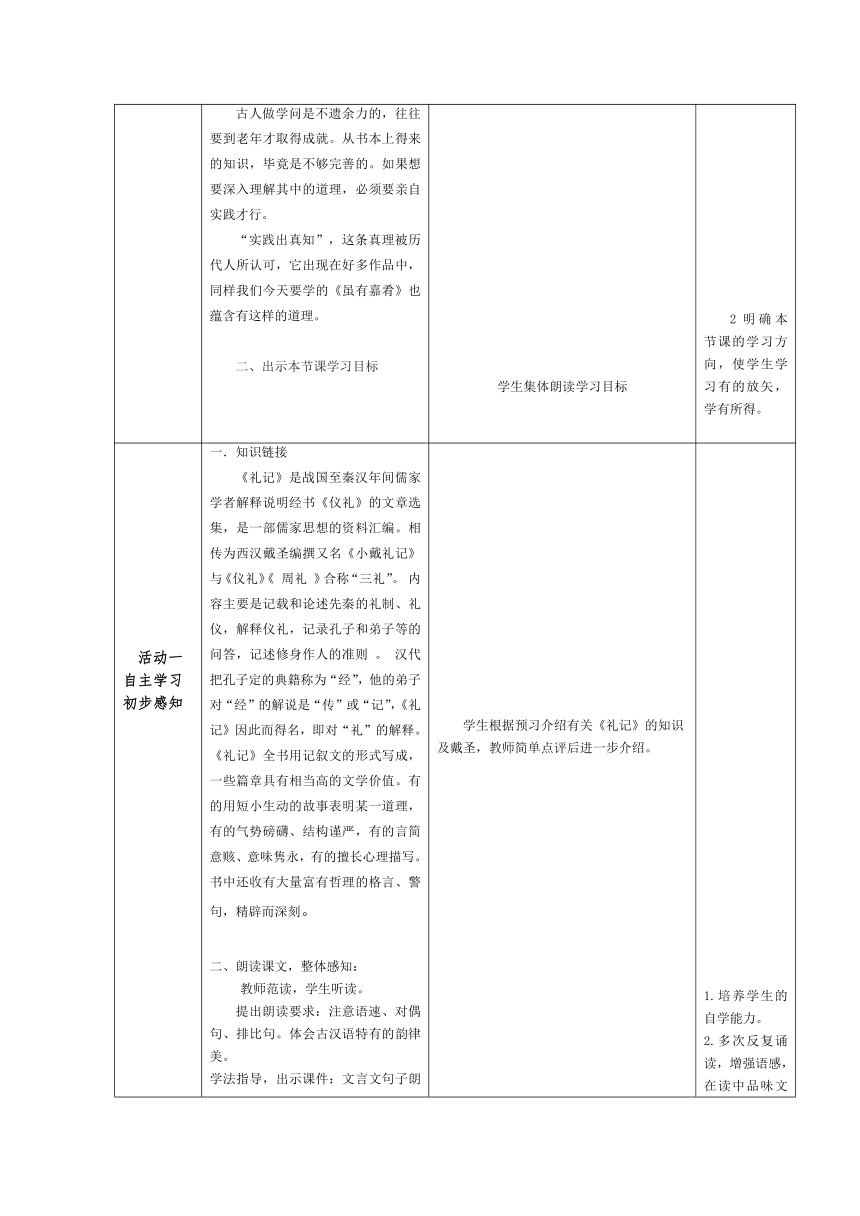

导入 新课 一、新课导入,激发兴趣 冬夜读书示子聿 (南宋)陆游 古人学问无遗力,少壮工夫老始成。 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 古人做学问是不遗余力的,往往要到老年才取得成就。从书本上得来的知识,毕竟是不够完善的。如果想要深入理解其中的道理,必须要亲自实践才行。 “实践出真知”,这条真理被历代人所认可,它出现在好多作品中,同样我们今天要学的《虽有嘉肴》也蕴含有这样的道理。 二、出示本节课学习目标 学生领会诗中所蕴含的道理 学生集体朗读学习目标 1.由有相似道理的诗文导入,激发学习兴趣。 2明确本节课的学习方向,使学生学习有的放矢,学有所得。

活动一 自主学习 初步感知 一.知识链接 《礼记》是战国至秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编。相传为西汉戴圣编撰又名《小戴礼记》与《仪礼》《 周礼 》合称“三礼”。 内容主要是记载和论述先秦的礼制、礼仪,解释仪礼,记录孔子和弟子等的问答,记述修身作人的准则 。 汉代把孔子定的典籍称为“经”,他的弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此而得名,即对“礼”的解释。《礼记》全书用记叙文的形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。有的用短小生动的故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写。书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。 二、朗读课文,整体感知: 教师范读,学生听读。 提出朗读要求:注意语速、对偶句、排比句。体会古汉语特有的韵律美。 学法指导,出示课件:文言文句子朗读节奏划分方法。 1.依照语法划分通常情况下,主语和谓语之间,谓语和宾语之间等等这些都存在着停顿。 2.根据意义划分 , 诵读过程中首先对这段这句文言文进行意义的猜测,如果对整体的意义有所了解,那么就需要跟每一个字句相互联系,把这些都捆绑在一起,组成一个单位,这种意义的单位和另外一种意义的单位之间做出停顿的划分。 3.依据语气助词来划分 , 比较常见的夫、盖、若夫等,这些语气助词成为独立的音节,专门用作停顿。 三、译读课文,把握文意: 1.请同学们借助课下注释和工具书,理解难懂的词语,由教师提问检查。 2.积累本文的文言知识,包括通假字、一词多义、古今异义词、重点实词的解释。 3.同桌互译课文。 学生根据预习介绍有关《礼记》的知识及戴圣,教师简单点评后进一步介绍。 学生各种形式的朗读在老师指导,同学评价下进行。 学生根据划分方法自己在文中划出节奏。 找学生读课文,其他学生认真倾听。然后进行评价。 学生在教师指导下齐读,自由读,小组赛读。 学生结合文中注解自行或合作翻译课文,圈点勾画,标示出疑难词句。 小组讨论,质疑、解疑,教师巡视。 学生完成翻译的基础上,积累文言字词知识。 (1)重难字 嘉肴(jiā yáo) 自强(qiǎng) 兑命(yuè) 学学半(xiào) (2)通假字 ①《兑(yuè)命》曰(“兑”同“说”,指殷商时的贤相傅说。) ②学(xiào)学半(“学”同“敩”,教导。) (3)古今异义 旨 困 长 (4)一词多义 学 (5)词类活用 不知其善也(形容词作名词,好处。) (6)文言句式 ①判断句 弗食,不知其旨也(“……也”表判断。) ②倒装句 其此之谓乎(宾语前置,正常语序为“其谓之此乎”。) 两人一组翻译课文,一人译一人听。 边听边挑错,边听边找疑难,边听边记录问题。译完后,通过学习小组,合作探究,相互质疑解答。 1.培养学生的自学能力。 2.多次反复诵读,增强语感,在读中品味文意,体会文章语言特色。 3.培养自学和小组合作能力。分类整理重点词语,变老师教为学生主动学,调动了学习积极性。 落实目标1、2

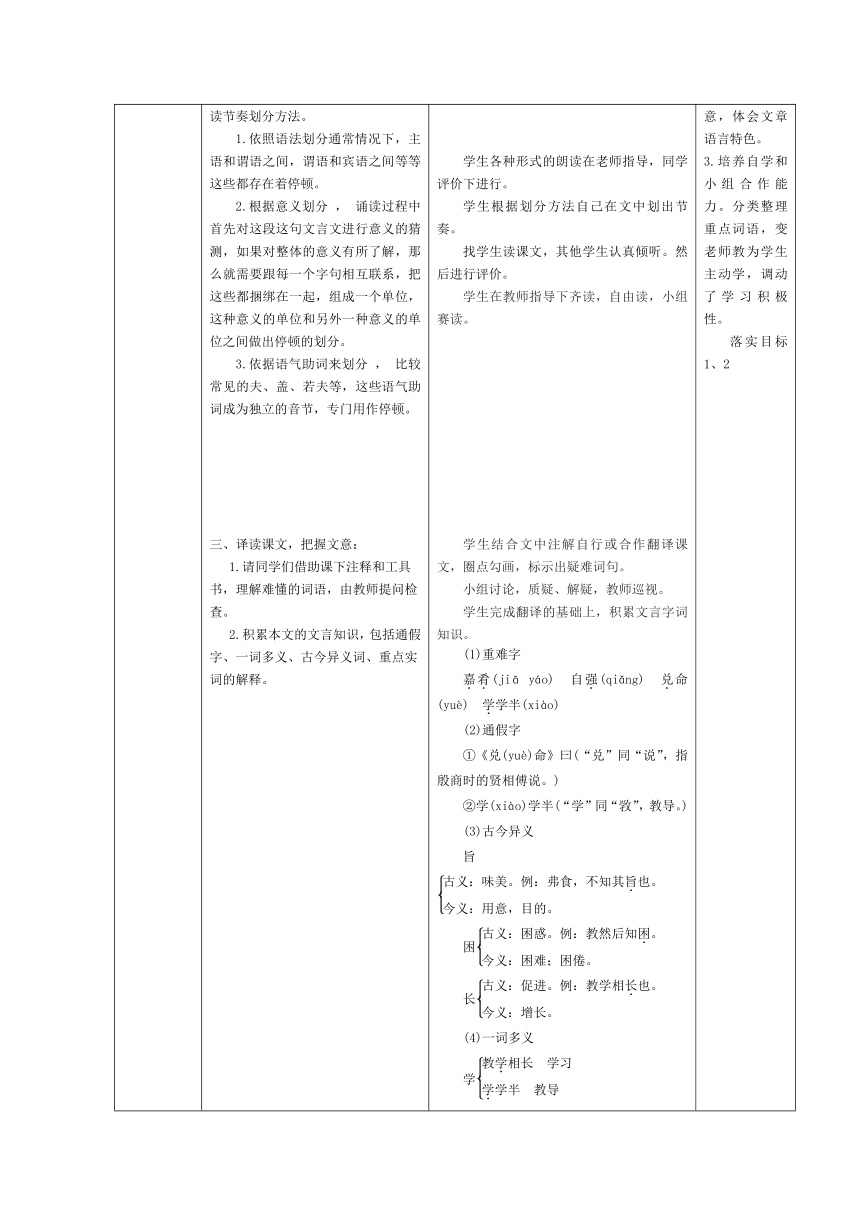

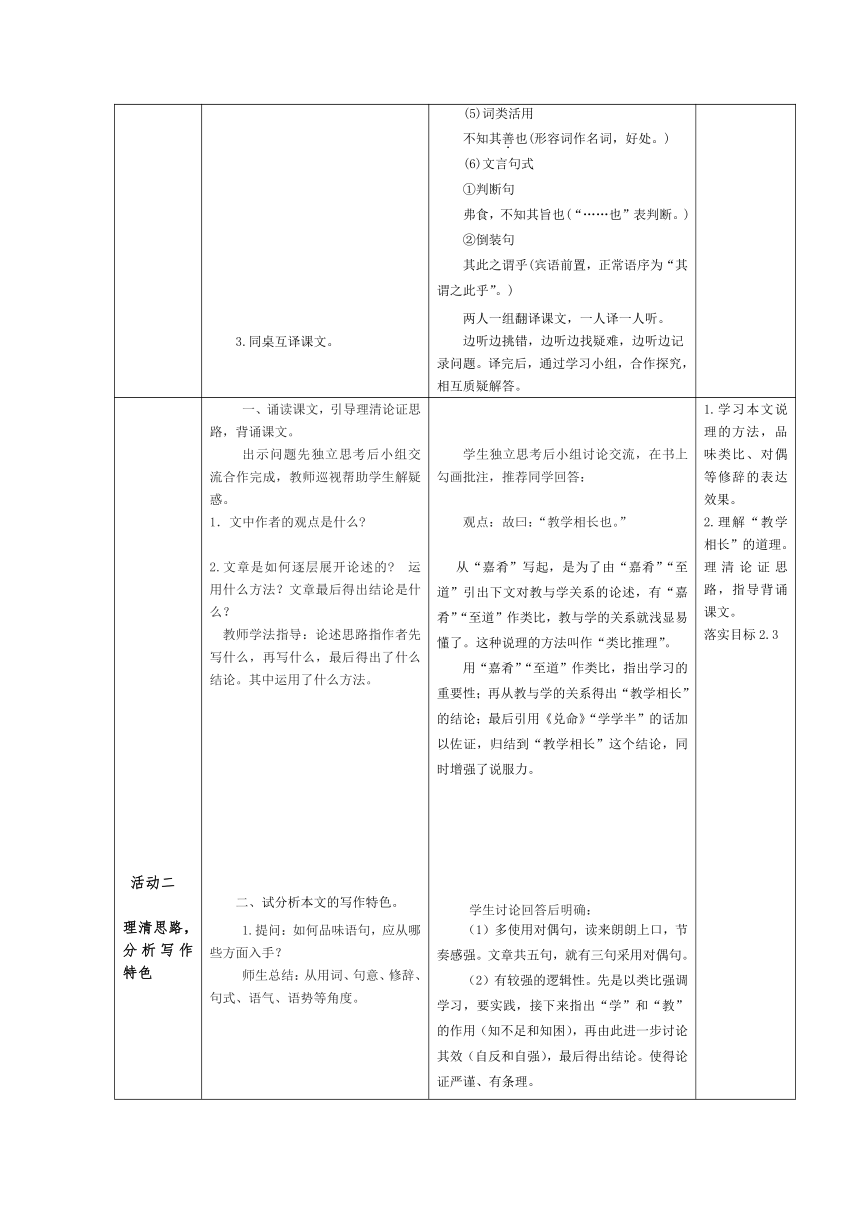

活动二 理清思路,分析写作特色 一、诵读课文,引导理清论证思路,背诵课文。 出示问题先独立思考后小组交流合作完成,教师巡视帮助学生解疑惑。 1.文中作者的观点是什么 2.文章是如何逐层展开论述的 运用什么方法?文章最后得出结论是什么? 教师学法指导:论述思路指作者先写什么,再写什么,最后得出了什么结论。其中运用了什么方法。 二、试分析本文的写作特色。 1.提问:如何品味语句,应从哪些方面入手? 师生总结:从用词、句意、修辞、句式、语气、语势等角度。 2.学生依据课文论证思路和板书提示,背诵课文。 学生独立思考后小组讨论交流,在书上勾画批注,推荐同学回答: 观点:故曰:“教学相长也。” 从“嘉肴”写起,是为了由“嘉肴”“至道”引出下文对教与学关系的论述,有“嘉肴”“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了。这种说理的方法叫作“类比推理”。 用“嘉肴”“至道”作类比,指出学习的重要性;再从教与学的关系得出“教学相长”的结论;最后引用《兑命》“学学半”的话加以佐证,归结到“教学相长”这个结论,同时增强了说服力。 学生讨论回答后明确: (1)多使用对偶句,读来朗朗上口,节奏感强。文章共五句,就有三句采用对偶句。 (2)有较强的逻辑性。先是以类比强调学习,要实践,接下来指出“学”和“教”的作用(知不足和知困),再由此进一步讨论其效(自反和自强),最后得出结论。使得论证严谨、有条理。 学生背诵课文。 1.学习本文说理的方法,品味类比、对偶等修辞的表达效果。 2.理解“教学相长”的道理。理清论证思路,指导背诵课文。 落实目标2.3

活动三 联系实际, 微文写作 一、通过探讨对于“教学相长”的认识,请同学们结合自己的学习经验写一篇300字的微文,谈谈这一理念的现实意义。 学生根据对文章内容的理解,积极思考,联系现实谈想法。 联系实际,认识“教学相长”的道理及其现实意义。 落实目标3

达标 检测 默写积累: 1.《礼记·虽有嘉肴》中“学然后知不足,教然后知困。知不足,_________;知困,________”阐释了“教学相长”的观点。 2.是故________________,教然后知困。(《〈礼记〉二则》之《虽有佳肴》) 3.《礼记》中说:“虽有嘉肴,______,______。”中国古代诗歌的盛宴,唯有用心学习、潜心吟咏才能品尝到其中的珍馐至味。现在,我们一起来回顾初中学过的诗词,在温习中将知识融会贯通,获得新体会、新发现,正如《论语》中所说“______,可以为师矣”。 4.我们在教与学的过程中往往会发现自身学识的缺乏,《礼记 虽有嘉肴》中有相关的表述:是故___________,_______________。

板书 设计

《礼记》二则——《大道之行也》教学设计

课题名称 《礼记》二则——《大道之行也》 课时 一课时

内容与学情分析 内容分析 本文是《<礼记>二则》的第二则,阐明儒家理想中的“大同社会”的基本特征,从大同社会的纲领性说明、“大同”社会的基本特征和全文的总结三个部分构成。情感上,憧憬美好的社会生活,反思现实的生存状态。知识掌握上,培养语感,积累常用文言词语和句式。

学习重点 1.积累文言词汇,疏通文意。 2.赏析文章多用对偶增强气势的特点。 3.理解“大同”社会的内涵。

学习难点 了解“大同社会”的思想意义。

学情分析 全文的教学重点在于继续培养利用课下注释及工具书理解文章内容的意识,并加深对作品主题的理解。课文所反映的时代与同学们的时代相去甚远,且诸子散文内涵深刻,学生对文章的写法、主题体会不够深刻,理解有一定的难度。因此教学中要依靠学生已有的经验并充分利用课前提示、课下注释进行自主学习,夯实积累文言词汇,注重诵读,养成学习文言文的良好习惯。

学习目标 1.翻译并背诵课文,掌握相关文言词句。 2.了解孔子“大同”社会的思想意义。

学生课前需要做的准备工作 1.查找资料,了解《礼记》的相关知识。 2.借助课下注释和工具书,梳理文章大意,尝试翻译课文。疑难之处做记号,准备课上质疑。

学习策略 诵读法、点拨法 、合作探究

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

导入 新课 一、导入新课 2015年习近平主席在第70届联合国大会上提到“大道之行也,天下为公”,在抗击新型冠状病毒疫情时期,又提出建立人类命运共同体。两千多年以前,《礼记》一书中就已经记载了这样的思想主张。今天,我们一起学习《礼记》二则之一的《大道之行也》。 二、出示教学目标 自主理解,明确目标 1.从学生熟悉的话题切入,激发学习兴趣。 2.明确本课的学习目标和方向。

活动一 读大同之文 1.读课文,认识字词。 2.听课文朗读录音,注意停顿和语气。 选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù) 幼有所长(zhǎng) 矜(guān) 男有分(fèn) 谋闭而不兴(xīng) 货恶其弃于地也(wù) 学生先听读之后标出。 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故/人不独/亲其亲,不独子/其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭。是谓大同。 多种形式朗读,单独读,分角色读,小组齐读等,同学点评。 培养自学、合作能力,小组成员之间自读、互读。调动学习积极性。 落实目标1

活动二 译大同之文 译读课文,把握文意: 1.请同学们借助课下注释和工具书,理解难懂的词语,由教师提问检查。 2.归纳本文的文言知识,包括通假字、一词多义、古今异义词、重点实词的解释。 字词积累 (1)通假字 ①选贤与能(“与”同“举”,推举,选举) ②矜、寡、孤、独、废疾者(“矜”同“鳏”,老而无妻) (2)古今异义词 ①大道之行也(古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度。今义:宽阔的道路。) ②女有归(古义:女子出嫁。今义:返回,回归。) ③盗窃乱贼而不作 作(古义:兴起。今义:做某事,从事某种活动。) ④是谓大同(古义:代词“这”。今义:常用作判断词,或与“非”相对。) (3)一词多义 ①闭:A.是故谋闭而不兴(闭塞) B.故外户而不闭(用门闩插门,关闭) ②谓:A.是谓大同(动词,叫作) B.予谓菊(动词,认为) 反复诵读中理解文意,培养语感。 落实目标1

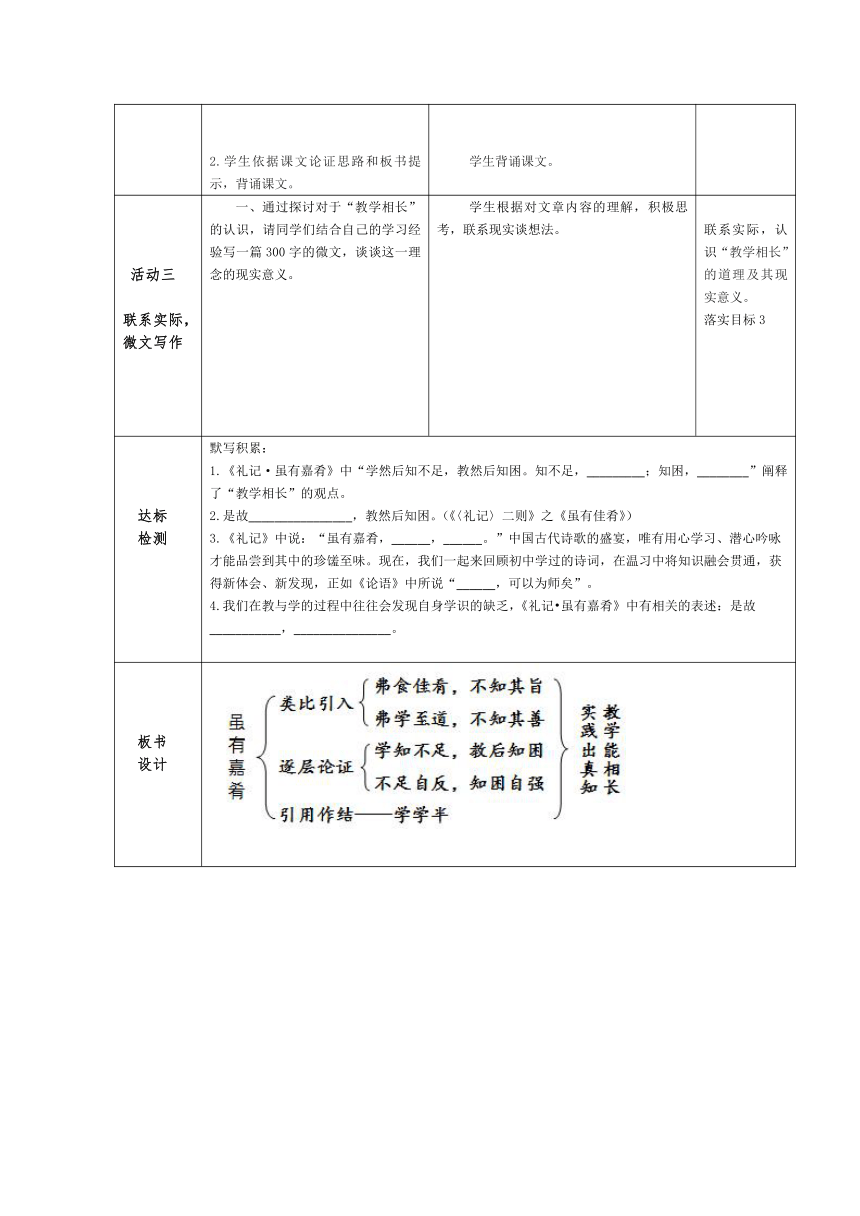

活动三 品大同之文 一、朗读课文,学生思考,教师点拨: 1.孔子心中的大同社会是怎样的?请找出相关语句,并谈谈你的理解。 2.施行大道之后,社会会呈现出什么样的特征? 2.课文在结构上有什么特点?可分为哪几层? (逐层分析理清文章的思路) 3.结合文本,展开想象,描绘一下你心中的“大同社会”,写一篇300的微文。 4.学生依据课文论证思路和板书提示,背诵课文。 二、小结: “大道之行也”为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们生活着并快乐着。尽管这个理想社会在小生产的基础上不可能成为现实,但二千多年来它一直是许多进步思想家和社会改革家心中永不磨灭的梦。就是这个梦,牵系着古圣先贤,牵系着时人,让我们齐心协力,为这个美好的梦的实现而加倍努力吧。 学生回答时请用句式: 从“”中我读到了一个______的社会,因为 。 明确:天下是公共的;天下的管理者是选举产生,并且选出的是德才兼备者;人人都能受到全社会的关爱;人人都能安居乐业;货尽其用,人尽其力。 大同社会的基本特征 (1)人人都能受到全社会的关爱。“不独亲其亲,不独子其子”,每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育儿女的心意扩大到其他人身上,使社会亲如一家;“老有所终,壮有所用,幼有所长”,各个年龄段的人群都能得到合适的安排;“矜、寡、孤、独、废疾者”这五种需要特别关爱的人都能得到应有的生活保障。 (2)人人都能安居乐业。“有分”,就是有稳定的职业,能安心工作;“有归”,就是男女婚配及时,有和乐的家庭。 (3)货尽其用,人尽其力。“货恶其弃于地也,不必藏于己”是说人们珍惜劳动产品,但毫无自私自利之心,不会将它据为己有;“力恶其不出于身也,不必为己”是说人们在共同劳动中以不出力或少出力为耻,都能尽全力地工作,没有“多得”的念头。 可分成三层。第一层:“大道之行也……讲信修睦”总领全文,是对“大同”社会的纲领性说明。第二层:“故人不独亲其亲……不必为己”阐述“大同”社会的基本特征。第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同”总结全文。 学生根据对文章内容的理解,具体描绘“大同社会”的特点,表达对“大同社会”的认识。 学生背诵全文。 疏通文意与诵读紧密结合。此环节重点解决诵读中理解不到位的地方。边诵读文本边思考分析。 完成目标2

达标 检测 读写结合:谈谈文中“大同”社会跟陶渊明描绘的“世外桃源”的相似点。 要求:1.观点鲜明。 2.结合文章内容,联系现实生活,比较分析,思路要清晰。 3.字数150字左右。

板书 设计 选贤与能 讲信修睦 天下为公

《虽有嘉肴》教学设计

课题名称 《礼记》二则——《虽有嘉肴》 课时 一课时

课标要求 《语文课程标准》指出: 1.阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位和审美情趣。 2.认识中华文化的丰厚博大,汲取民族文化智慧。 3.在通读课文的基础上,理清思路,理解主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

内容与学情分析 内容分析 《<礼记>二则》是八年级语文下册第六单元第22课的一篇教读课文。本单元的课文都是我国古代的经典名篇。《虽有嘉肴》节选自《礼记 学记》,重点论述了“教学相长”的道理,虽然主要是针对教师而言,实际上对学生的学习也有启发意义。

学习重点 1.了解《礼记》的相关知识,积累重点文言实词,理解基本内容,熟读并背诵课文。 2.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。 3.学习类比说理的方法,明白教与学互相促进的道理。

学习难点 1.学习说理的方法,品味类比的表达效果。 2.认识“教学相长”的道理及其现实意义。

学情分析 学生还没有系统学习议论文的相关知识,因此不采用一般分析议论文的方法来处理文本。学生能够把握文章主要内容和观点,大致理清行文思路。感受文章多使用对偶和排比句,增强文章气势的特点。

学习目标 1.学生借助注释和工具书疏通文意,基本理解文章的观点和论述思路。 2.通过反复诵读,体会文章善用比喻、类比手法,以增强说服力的特点。 3.背诵课文,积累课文中的常用文言词语和名言警句,认识“教学相长”的道理,理解、体悟优秀传统文化。

学生课前需要做的准备工作 1.查找资料,了解《礼记》的相关知识。 2.借助课下注释和工具书,梳理文章大意,尝试翻译课文。疑难之处做记号,准备课上质疑。

学习策略 通过反复诵读,体会理解文意;通过小组合作探究和教师点拨理解文章的观点和论述思路。

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

导入 新课 一、新课导入,激发兴趣 冬夜读书示子聿 (南宋)陆游 古人学问无遗力,少壮工夫老始成。 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 古人做学问是不遗余力的,往往要到老年才取得成就。从书本上得来的知识,毕竟是不够完善的。如果想要深入理解其中的道理,必须要亲自实践才行。 “实践出真知”,这条真理被历代人所认可,它出现在好多作品中,同样我们今天要学的《虽有嘉肴》也蕴含有这样的道理。 二、出示本节课学习目标 学生领会诗中所蕴含的道理 学生集体朗读学习目标 1.由有相似道理的诗文导入,激发学习兴趣。 2明确本节课的学习方向,使学生学习有的放矢,学有所得。

活动一 自主学习 初步感知 一.知识链接 《礼记》是战国至秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编。相传为西汉戴圣编撰又名《小戴礼记》与《仪礼》《 周礼 》合称“三礼”。 内容主要是记载和论述先秦的礼制、礼仪,解释仪礼,记录孔子和弟子等的问答,记述修身作人的准则 。 汉代把孔子定的典籍称为“经”,他的弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此而得名,即对“礼”的解释。《礼记》全书用记叙文的形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。有的用短小生动的故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写。书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。 二、朗读课文,整体感知: 教师范读,学生听读。 提出朗读要求:注意语速、对偶句、排比句。体会古汉语特有的韵律美。 学法指导,出示课件:文言文句子朗读节奏划分方法。 1.依照语法划分通常情况下,主语和谓语之间,谓语和宾语之间等等这些都存在着停顿。 2.根据意义划分 , 诵读过程中首先对这段这句文言文进行意义的猜测,如果对整体的意义有所了解,那么就需要跟每一个字句相互联系,把这些都捆绑在一起,组成一个单位,这种意义的单位和另外一种意义的单位之间做出停顿的划分。 3.依据语气助词来划分 , 比较常见的夫、盖、若夫等,这些语气助词成为独立的音节,专门用作停顿。 三、译读课文,把握文意: 1.请同学们借助课下注释和工具书,理解难懂的词语,由教师提问检查。 2.积累本文的文言知识,包括通假字、一词多义、古今异义词、重点实词的解释。 3.同桌互译课文。 学生根据预习介绍有关《礼记》的知识及戴圣,教师简单点评后进一步介绍。 学生各种形式的朗读在老师指导,同学评价下进行。 学生根据划分方法自己在文中划出节奏。 找学生读课文,其他学生认真倾听。然后进行评价。 学生在教师指导下齐读,自由读,小组赛读。 学生结合文中注解自行或合作翻译课文,圈点勾画,标示出疑难词句。 小组讨论,质疑、解疑,教师巡视。 学生完成翻译的基础上,积累文言字词知识。 (1)重难字 嘉肴(jiā yáo) 自强(qiǎng) 兑命(yuè) 学学半(xiào) (2)通假字 ①《兑(yuè)命》曰(“兑”同“说”,指殷商时的贤相傅说。) ②学(xiào)学半(“学”同“敩”,教导。) (3)古今异义 旨 困 长 (4)一词多义 学 (5)词类活用 不知其善也(形容词作名词,好处。) (6)文言句式 ①判断句 弗食,不知其旨也(“……也”表判断。) ②倒装句 其此之谓乎(宾语前置,正常语序为“其谓之此乎”。) 两人一组翻译课文,一人译一人听。 边听边挑错,边听边找疑难,边听边记录问题。译完后,通过学习小组,合作探究,相互质疑解答。 1.培养学生的自学能力。 2.多次反复诵读,增强语感,在读中品味文意,体会文章语言特色。 3.培养自学和小组合作能力。分类整理重点词语,变老师教为学生主动学,调动了学习积极性。 落实目标1、2

活动二 理清思路,分析写作特色 一、诵读课文,引导理清论证思路,背诵课文。 出示问题先独立思考后小组交流合作完成,教师巡视帮助学生解疑惑。 1.文中作者的观点是什么 2.文章是如何逐层展开论述的 运用什么方法?文章最后得出结论是什么? 教师学法指导:论述思路指作者先写什么,再写什么,最后得出了什么结论。其中运用了什么方法。 二、试分析本文的写作特色。 1.提问:如何品味语句,应从哪些方面入手? 师生总结:从用词、句意、修辞、句式、语气、语势等角度。 2.学生依据课文论证思路和板书提示,背诵课文。 学生独立思考后小组讨论交流,在书上勾画批注,推荐同学回答: 观点:故曰:“教学相长也。” 从“嘉肴”写起,是为了由“嘉肴”“至道”引出下文对教与学关系的论述,有“嘉肴”“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了。这种说理的方法叫作“类比推理”。 用“嘉肴”“至道”作类比,指出学习的重要性;再从教与学的关系得出“教学相长”的结论;最后引用《兑命》“学学半”的话加以佐证,归结到“教学相长”这个结论,同时增强了说服力。 学生讨论回答后明确: (1)多使用对偶句,读来朗朗上口,节奏感强。文章共五句,就有三句采用对偶句。 (2)有较强的逻辑性。先是以类比强调学习,要实践,接下来指出“学”和“教”的作用(知不足和知困),再由此进一步讨论其效(自反和自强),最后得出结论。使得论证严谨、有条理。 学生背诵课文。 1.学习本文说理的方法,品味类比、对偶等修辞的表达效果。 2.理解“教学相长”的道理。理清论证思路,指导背诵课文。 落实目标2.3

活动三 联系实际, 微文写作 一、通过探讨对于“教学相长”的认识,请同学们结合自己的学习经验写一篇300字的微文,谈谈这一理念的现实意义。 学生根据对文章内容的理解,积极思考,联系现实谈想法。 联系实际,认识“教学相长”的道理及其现实意义。 落实目标3

达标 检测 默写积累: 1.《礼记·虽有嘉肴》中“学然后知不足,教然后知困。知不足,_________;知困,________”阐释了“教学相长”的观点。 2.是故________________,教然后知困。(《〈礼记〉二则》之《虽有佳肴》) 3.《礼记》中说:“虽有嘉肴,______,______。”中国古代诗歌的盛宴,唯有用心学习、潜心吟咏才能品尝到其中的珍馐至味。现在,我们一起来回顾初中学过的诗词,在温习中将知识融会贯通,获得新体会、新发现,正如《论语》中所说“______,可以为师矣”。 4.我们在教与学的过程中往往会发现自身学识的缺乏,《礼记 虽有嘉肴》中有相关的表述:是故___________,_______________。

板书 设计

《礼记》二则——《大道之行也》教学设计

课题名称 《礼记》二则——《大道之行也》 课时 一课时

内容与学情分析 内容分析 本文是《<礼记>二则》的第二则,阐明儒家理想中的“大同社会”的基本特征,从大同社会的纲领性说明、“大同”社会的基本特征和全文的总结三个部分构成。情感上,憧憬美好的社会生活,反思现实的生存状态。知识掌握上,培养语感,积累常用文言词语和句式。

学习重点 1.积累文言词汇,疏通文意。 2.赏析文章多用对偶增强气势的特点。 3.理解“大同”社会的内涵。

学习难点 了解“大同社会”的思想意义。

学情分析 全文的教学重点在于继续培养利用课下注释及工具书理解文章内容的意识,并加深对作品主题的理解。课文所反映的时代与同学们的时代相去甚远,且诸子散文内涵深刻,学生对文章的写法、主题体会不够深刻,理解有一定的难度。因此教学中要依靠学生已有的经验并充分利用课前提示、课下注释进行自主学习,夯实积累文言词汇,注重诵读,养成学习文言文的良好习惯。

学习目标 1.翻译并背诵课文,掌握相关文言词句。 2.了解孔子“大同”社会的思想意义。

学生课前需要做的准备工作 1.查找资料,了解《礼记》的相关知识。 2.借助课下注释和工具书,梳理文章大意,尝试翻译课文。疑难之处做记号,准备课上质疑。

学习策略 诵读法、点拨法 、合作探究

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

导入 新课 一、导入新课 2015年习近平主席在第70届联合国大会上提到“大道之行也,天下为公”,在抗击新型冠状病毒疫情时期,又提出建立人类命运共同体。两千多年以前,《礼记》一书中就已经记载了这样的思想主张。今天,我们一起学习《礼记》二则之一的《大道之行也》。 二、出示教学目标 自主理解,明确目标 1.从学生熟悉的话题切入,激发学习兴趣。 2.明确本课的学习目标和方向。

活动一 读大同之文 1.读课文,认识字词。 2.听课文朗读录音,注意停顿和语气。 选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù) 幼有所长(zhǎng) 矜(guān) 男有分(fèn) 谋闭而不兴(xīng) 货恶其弃于地也(wù) 学生先听读之后标出。 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故/人不独/亲其亲,不独子/其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭。是谓大同。 多种形式朗读,单独读,分角色读,小组齐读等,同学点评。 培养自学、合作能力,小组成员之间自读、互读。调动学习积极性。 落实目标1

活动二 译大同之文 译读课文,把握文意: 1.请同学们借助课下注释和工具书,理解难懂的词语,由教师提问检查。 2.归纳本文的文言知识,包括通假字、一词多义、古今异义词、重点实词的解释。 字词积累 (1)通假字 ①选贤与能(“与”同“举”,推举,选举) ②矜、寡、孤、独、废疾者(“矜”同“鳏”,老而无妻) (2)古今异义词 ①大道之行也(古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度。今义:宽阔的道路。) ②女有归(古义:女子出嫁。今义:返回,回归。) ③盗窃乱贼而不作 作(古义:兴起。今义:做某事,从事某种活动。) ④是谓大同(古义:代词“这”。今义:常用作判断词,或与“非”相对。) (3)一词多义 ①闭:A.是故谋闭而不兴(闭塞) B.故外户而不闭(用门闩插门,关闭) ②谓:A.是谓大同(动词,叫作) B.予谓菊(动词,认为) 反复诵读中理解文意,培养语感。 落实目标1

活动三 品大同之文 一、朗读课文,学生思考,教师点拨: 1.孔子心中的大同社会是怎样的?请找出相关语句,并谈谈你的理解。 2.施行大道之后,社会会呈现出什么样的特征? 2.课文在结构上有什么特点?可分为哪几层? (逐层分析理清文章的思路) 3.结合文本,展开想象,描绘一下你心中的“大同社会”,写一篇300的微文。 4.学生依据课文论证思路和板书提示,背诵课文。 二、小结: “大道之行也”为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们生活着并快乐着。尽管这个理想社会在小生产的基础上不可能成为现实,但二千多年来它一直是许多进步思想家和社会改革家心中永不磨灭的梦。就是这个梦,牵系着古圣先贤,牵系着时人,让我们齐心协力,为这个美好的梦的实现而加倍努力吧。 学生回答时请用句式: 从“”中我读到了一个______的社会,因为 。 明确:天下是公共的;天下的管理者是选举产生,并且选出的是德才兼备者;人人都能受到全社会的关爱;人人都能安居乐业;货尽其用,人尽其力。 大同社会的基本特征 (1)人人都能受到全社会的关爱。“不独亲其亲,不独子其子”,每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育儿女的心意扩大到其他人身上,使社会亲如一家;“老有所终,壮有所用,幼有所长”,各个年龄段的人群都能得到合适的安排;“矜、寡、孤、独、废疾者”这五种需要特别关爱的人都能得到应有的生活保障。 (2)人人都能安居乐业。“有分”,就是有稳定的职业,能安心工作;“有归”,就是男女婚配及时,有和乐的家庭。 (3)货尽其用,人尽其力。“货恶其弃于地也,不必藏于己”是说人们珍惜劳动产品,但毫无自私自利之心,不会将它据为己有;“力恶其不出于身也,不必为己”是说人们在共同劳动中以不出力或少出力为耻,都能尽全力地工作,没有“多得”的念头。 可分成三层。第一层:“大道之行也……讲信修睦”总领全文,是对“大同”社会的纲领性说明。第二层:“故人不独亲其亲……不必为己”阐述“大同”社会的基本特征。第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同”总结全文。 学生根据对文章内容的理解,具体描绘“大同社会”的特点,表达对“大同社会”的认识。 学生背诵全文。 疏通文意与诵读紧密结合。此环节重点解决诵读中理解不到位的地方。边诵读文本边思考分析。 完成目标2

达标 检测 读写结合:谈谈文中“大同”社会跟陶渊明描绘的“世外桃源”的相似点。 要求:1.观点鲜明。 2.结合文章内容,联系现实生活,比较分析,思路要清晰。 3.字数150字左右。

板书 设计 选贤与能 讲信修睦 天下为公

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读