2022年全国甲卷理综化学高考真题(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 2022年全国甲卷理综化学高考真题(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 815.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-10 09:25:11 | ||

图片预览

文档简介

2022年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)

化 学

一、选择题

7.化学与生活密切相关。下列叙述正确的是( )

A.漂白粉与盐酸可混合使用以提高消毒效果 B.温室气体是形成酸雨的主要物质

C.棉花、麻和蚕丝均为碳水化合物 D.干冰可用在舞台上制造“云雾”

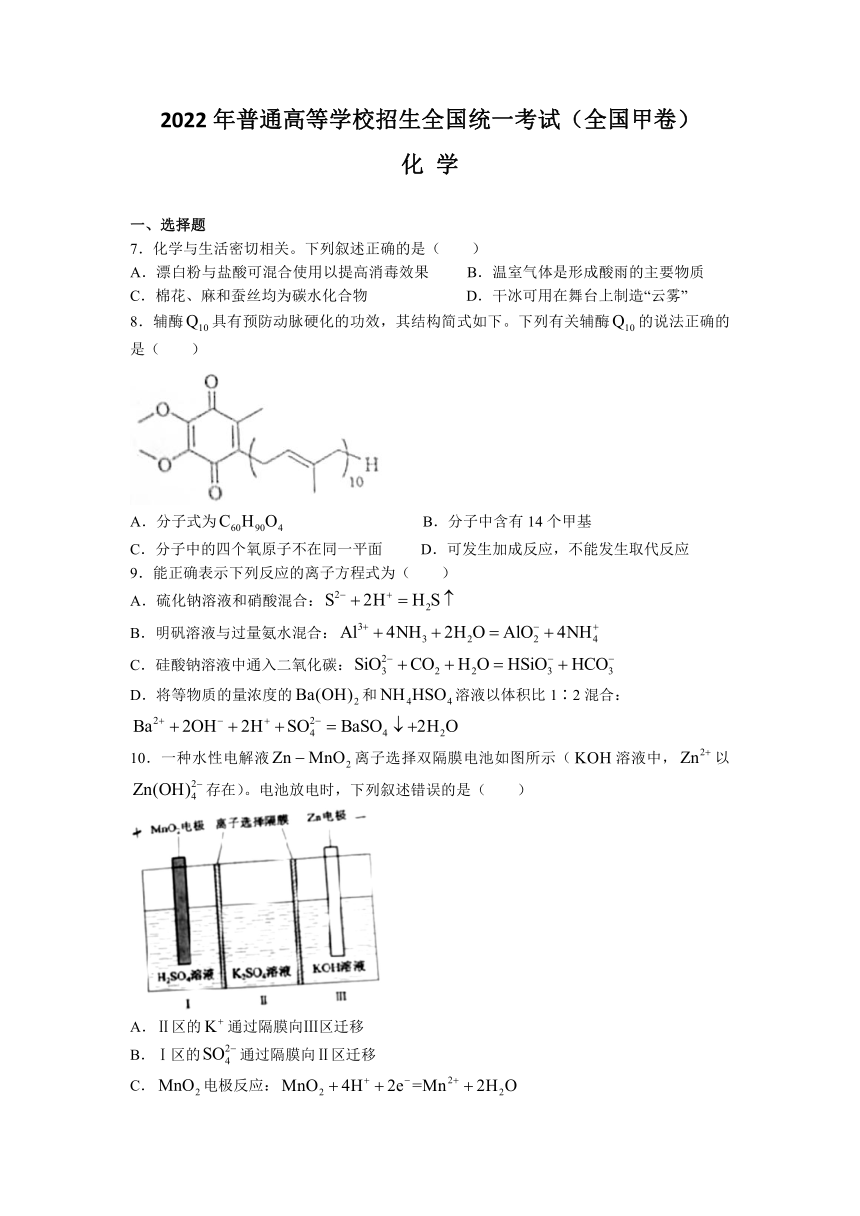

8.辅酶具有预防动脉硬化的功效,其结构简式如下。下列有关辅酶的说法正确的是( )

A.分子式为 B.分子中含有14个甲基

C.分子中的四个氧原子不在同一平面 D.可发生加成反应,不能发生取代反应

9.能正确表示下列反应的离子方程式为( )

A.硫化钠溶液和硝酸混合:

B.明矾溶液与过量氨水混合:

C.硅酸钠溶液中通入二氧化碳:

D.将等物质的量浓度的和溶液以体积比1∶2混合:

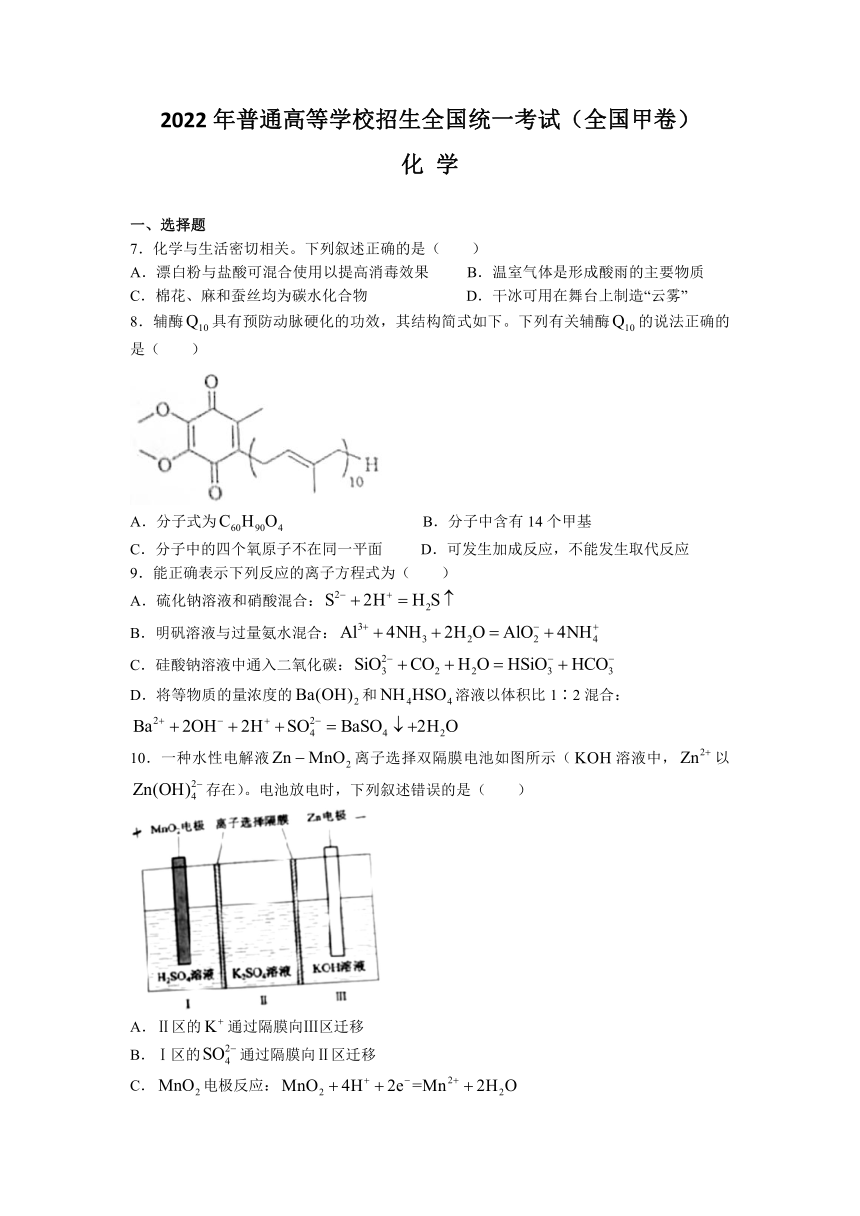

10.一种水性电解液离子选择双隔膜电池如图所示(溶液中,以存在)。电池放电时,下列叙述错误的是( )

A.Ⅱ区的通过隔膜向Ⅲ区迁移

B.Ⅰ区的通过隔膜向Ⅱ区迁移

C.电极反应:

D.电池总反应:

11.为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )

A.,下,氢气中质子的数目为

B.溶液中,的数目为

C.苯甲酸完全燃烧,生成的数目为

D.电解熔融,阴极增重,外电路中通过电子的数目为

12.Q、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期主族元素,其最外层电子数之和为19。Q与X、Y、Z位于不同周期,X、Y相邻,Y原子最外层电子数是Q原子内层电子数的2倍。下列说法正确的是( )

A.非金属性: B.单质的熔点:

C.简单氢化物的沸点: D.最高价含氧酸的酸性:

13.根据实验目的,下列实验及现象、结论都正确的是( )

选项 实验目的 实验及现象 结论

A 比较和的水解常数 分别测浓度均为的和溶液的,后者大于前者

B 检验铁锈中是否含有二价铁 将铁锈溶于浓盐酸,滴入溶液,紫色褪去 铁锈中含有二价铁

C 探究氢离子浓度对、相互转化的影响 向溶液中缓慢滴加硫酸,黄色变为橙红色 增大氢离子浓度,转化平衡向生成的方向移动

D 检验乙醇中是否含有水 向乙醇中加入一小粒金属钠,产生无色气体 乙醇中含有水

二、非选择题

26.(14分)

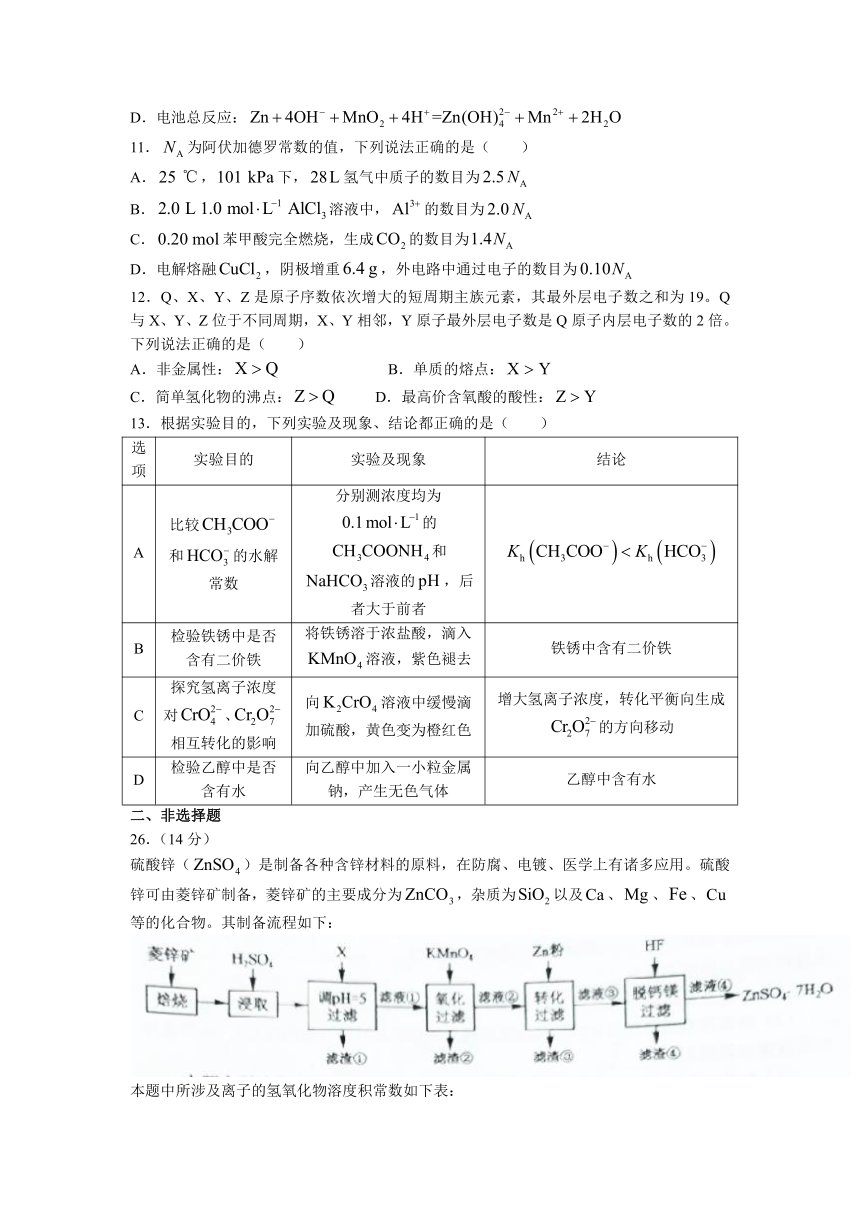

硫酸锌()是制备各种含锌材料的原料,在防腐、电镀、医学上有诸多应用。硫酸锌可由菱锌矿制备,菱锌矿的主要成分为,杂质为以及、、、等的化合物。其制备流程如下:

本题中所涉及离子的氢氧化物溶度积常数如下表:

离子

Ksp

回答下列问题:

(1)菱锌矿焙烧生成氧化锌的化学方程式为____________。

(2)为了提高锌的浸取效果,可采取的措施有____________、____________。

(3)加入物质X调溶液,最适宜使用的X是____________(填标号)。

A. B. C.

滤渣①的主要成分是____________、____________、____________。

(4)向的滤液①中分批加入适量溶液充分反应后过滤,滤渣②中有,该步反应的离子方程式为____________。

(5)滤液②中加入锌粉的目的是____________。

(6)滤渣④与浓反应可以释放并循环利用,同时得到的副产物是____________、____________。

27.(15分)

硫化钠可广泛用于染料、医药行业。工业生产的硫化钠粗品中常含有一定量的煤灰及重金属硫化物等杂质。硫化钠易溶于热乙醇,重金属硫化物难溶于乙醇。实验室中常用95%乙醇重结晶纯化硫化钠粗品。回答下列问题:

(1)工业上常用芒硝()和煤粉在高温下生产硫化钠,同时生成,该反应的化学方程式为____________。

(2)溶解回流装置如图所示,回流前无需加入沸石,其原因是____________。回流时,烧瓶内气雾上升高度不宜超过冷凝管高度的1/3。若气雾上升过高,可采取的措施是____________。

(3)回流时间不宜过长,原因是_____________。回流结束后,需进行的操作有 ①停止加热 ②关闭冷凝水 ③移去水浴,正确的顺序为____________(填标号)。

A.①②③ B.③①② C.②①③ D.①③②

(4)该实验热过滤操作时,用锥形瓶而不能用烧杯接收滤液,其原因是____________。热过滤除去的杂质为____________。若滤纸上析出大量晶体,则可能的原因是____________。

(5)滤液冷却、结晶、过滤,晶体用少量____________洗涤,干燥,得到Na2S·xH2O。

28.(14分)

金属钛()在航空航天、医疗器械等工业领域有着重要用途。目前生产钛的方法之一是将金红石转化为,再进一步还原得到钛。回答下列问题:

(1)转化为有直接氯化法和碳氯化法。在时反应的热化学方程式及其平衡常数如下:

(ⅰ)直接氯化:

(ⅱ)碳氯化:

①反应的ΔH为____________,Kp=____________。

②碳氯化的反应趋势远大于直接氯化,其原因是____________。

③对于碳氯化反应:增大压强,平衡____________移动(填“向左”“向右”或“不”);温度升高,平衡转化率____________(填“变大”“变小”或“不变”)。

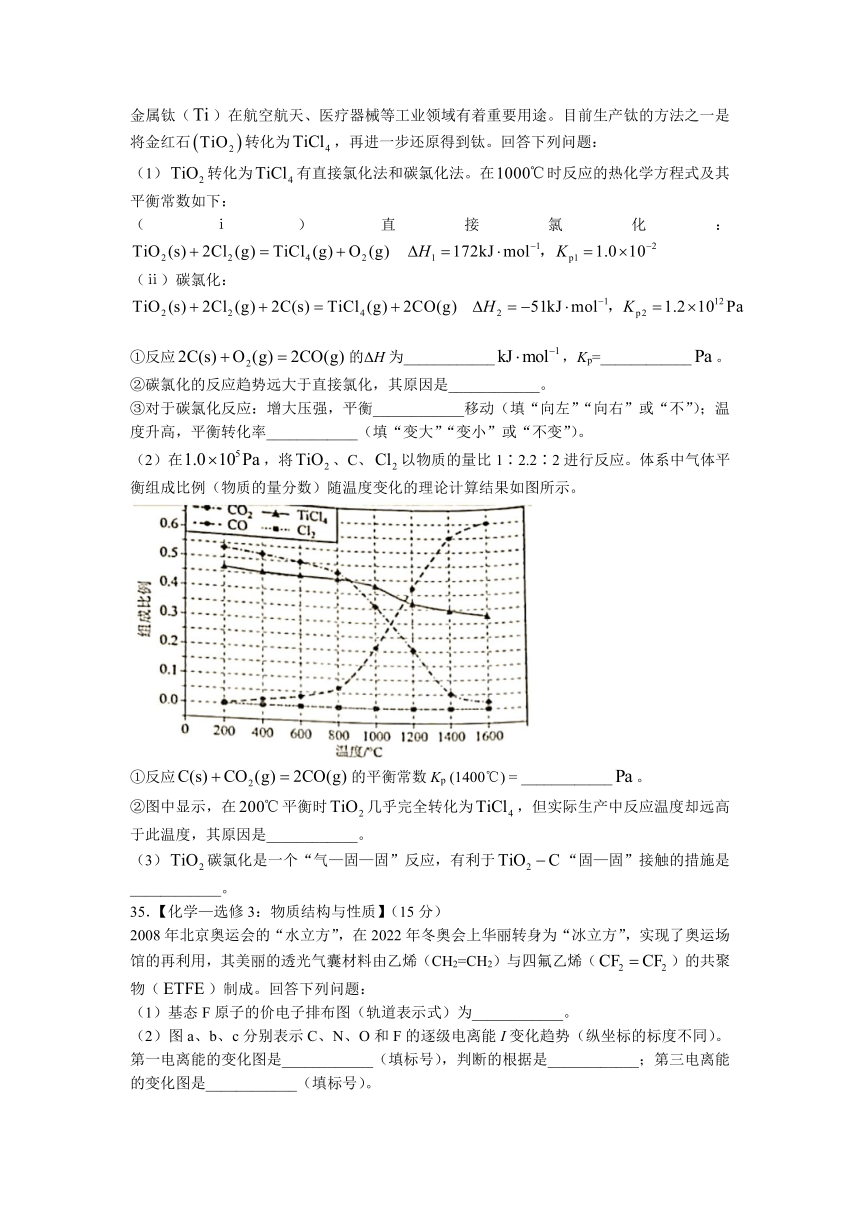

(2)在,将、C、以物质的量比1∶2.2∶2进行反应。体系中气体平衡组成比例(物质的量分数)随温度变化的理论计算结果如图所示。

①反应的平衡常数Kp (1400℃) = ____________。

②图中显示,在平衡时几乎完全转化为,但实际生产中反应温度却远高于此温度,其原因是____________。

(3)碳氯化是一个“气—固—固”反应,有利于“固—固”接触的措施是____________。

35.【化学—选修3:物质结构与性质】(15分)

2008年北京奥运会的“水立方”,在2022年冬奥会上华丽转身为“冰立方”,实现了奥运场馆的再利用,其美丽的透光气囊材料由乙烯(CH2=CH2)与四氟乙烯()的共聚物()制成。回答下列问题:

(1)基态F原子的价电子排布图(轨道表示式)为____________。

(2)图a、b、c分别表示C、N、O和F的逐级电离能I变化趋势(纵坐标的标度不同)。第一电离能的变化图是____________(填标号),判断的根据是____________;第三电离能的变化图是____________(填标号)。

(3)固态氟化氢中存在(HF)n形式,画出(HF)3的链状结构____________。

(4)和分子中C的杂化轨道类型分别为____________和____________;聚四氟乙烯的化学稳定性高于聚乙烯,从化学键的角度解释原因____________。

(5)萤石()是自然界中常见的含氟矿物,其晶胞结构如图所示,X代表的离子是____________;若该立方晶胞参数为,正负离子的核间距最小为____________。

36.【化学—选修5,有机化学基础】(15分)

用杂环卡宾碱(NHC base)作为催化剂,可合成多环化合物。下面是一种多环化合物H的合成路线(无需考虑部分中间体的立体化学)。

回答下列问题:

(1)A的化学名称为____________。

(2)反应②涉及两步反应,已知第一步反应类型为加成反应,第二步的反应类型为___________。

(3)写出C与/反应产物的结构简式____________。

(4)E的结构简式为___________。

(5)H中含氧官能团的名称是____________。

(6)化合物X是C的同分异构体,可发生银镜反应,与酸性高锰酸钾反应后可以得到对苯二甲酸,写出X的结构简式____________。

(7)如果要合成H的类似物(),参照上述合成路线,写出相应的和的结构简式____________、____________。分子中有____________个手性碳(碳原子上连有4个不同的原子或基团时,该碳称为手性碳)。

2022年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)

化学

参考答案

一、选择题

1. D

2. B

3. D

4. A

5.C

6. D

7. C

二、非选择题

8.(1)ZnCO3ZnO+CO2↑

(2)①. 增大压强 ②. 将焙烧后的产物碾碎,增大接触面积、增大硫酸的浓度等

(3)①. B ②. Fe(OH)3 ③. CaSO4 ④. SiO2

(4)3Fe2+++7H2O=3Fe(OH)3↓+MnO2↓+5H+

(5)置换Cu2+为Cu从而除去

(6) ①. CaSO4 ②. MgSO4

9. (1)Na2SO4·10H2O+4CNa2S+4CO↑+10H2O

(2)①. 硫化钠粗品中常含有一定量的煤灰及重金属硫化物等杂质,这些杂质可以直接作沸石 ②. 降低温度

(3)①. 硫化钠易溶于热乙醇,若回流时间过长,Na2S会直接析出在冷凝管上,使提纯率较低,同时易造成冷凝管下端堵塞,圆底烧瓶内气压过大,发生爆炸 ②. D

(4)① 防止滤液冷却 ②. 重金属硫化物 ③. 温度逐渐恢复至室温 (5)冷水

10. (1) ①. -223 ②. 1.2×1014 ③. 碳氯化反应气体分子数增加, H小于0,是熵增、放热过程,熵判据与焓判据均是自发过程,而直接氯化的体系气体分子数不变、且是吸热过程 ④. 向左 ⑤. 变小

(2) ①. 7.2×105 ②. 为了提高反应速率,在相同时间内得到更多的TiCl4产品,提高效益

(3)将两固体粉碎后混合,同时鼓入Cl2,使固体粉末“沸腾”

【化学—选修3:物质结构与性质】

11. (1) (2) ①. 图a ②. 同一周期第一电离能的总体趋势是依次升高的,但由于N元素的2p能级为半充满状态,因此N元素的第一电离能较C、O两种元素高 ③. 图b

(3) (4) ①. sp2 ②. sp3 ③. C-F键的键能大于聚乙烯中C-H的键能,键能越大,化学性质越稳定

(5) ①. Ca2+ ②. a pm

【化学—选修5,有机化学基础】

12. (1)苯甲醇 (2)消去反应

(3) (4) (5)硝基、酯基和羰基

(6) (7) ①. ②. ③. 5

化 学

一、选择题

7.化学与生活密切相关。下列叙述正确的是( )

A.漂白粉与盐酸可混合使用以提高消毒效果 B.温室气体是形成酸雨的主要物质

C.棉花、麻和蚕丝均为碳水化合物 D.干冰可用在舞台上制造“云雾”

8.辅酶具有预防动脉硬化的功效,其结构简式如下。下列有关辅酶的说法正确的是( )

A.分子式为 B.分子中含有14个甲基

C.分子中的四个氧原子不在同一平面 D.可发生加成反应,不能发生取代反应

9.能正确表示下列反应的离子方程式为( )

A.硫化钠溶液和硝酸混合:

B.明矾溶液与过量氨水混合:

C.硅酸钠溶液中通入二氧化碳:

D.将等物质的量浓度的和溶液以体积比1∶2混合:

10.一种水性电解液离子选择双隔膜电池如图所示(溶液中,以存在)。电池放电时,下列叙述错误的是( )

A.Ⅱ区的通过隔膜向Ⅲ区迁移

B.Ⅰ区的通过隔膜向Ⅱ区迁移

C.电极反应:

D.电池总反应:

11.为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )

A.,下,氢气中质子的数目为

B.溶液中,的数目为

C.苯甲酸完全燃烧,生成的数目为

D.电解熔融,阴极增重,外电路中通过电子的数目为

12.Q、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期主族元素,其最外层电子数之和为19。Q与X、Y、Z位于不同周期,X、Y相邻,Y原子最外层电子数是Q原子内层电子数的2倍。下列说法正确的是( )

A.非金属性: B.单质的熔点:

C.简单氢化物的沸点: D.最高价含氧酸的酸性:

13.根据实验目的,下列实验及现象、结论都正确的是( )

选项 实验目的 实验及现象 结论

A 比较和的水解常数 分别测浓度均为的和溶液的,后者大于前者

B 检验铁锈中是否含有二价铁 将铁锈溶于浓盐酸,滴入溶液,紫色褪去 铁锈中含有二价铁

C 探究氢离子浓度对、相互转化的影响 向溶液中缓慢滴加硫酸,黄色变为橙红色 增大氢离子浓度,转化平衡向生成的方向移动

D 检验乙醇中是否含有水 向乙醇中加入一小粒金属钠,产生无色气体 乙醇中含有水

二、非选择题

26.(14分)

硫酸锌()是制备各种含锌材料的原料,在防腐、电镀、医学上有诸多应用。硫酸锌可由菱锌矿制备,菱锌矿的主要成分为,杂质为以及、、、等的化合物。其制备流程如下:

本题中所涉及离子的氢氧化物溶度积常数如下表:

离子

Ksp

回答下列问题:

(1)菱锌矿焙烧生成氧化锌的化学方程式为____________。

(2)为了提高锌的浸取效果,可采取的措施有____________、____________。

(3)加入物质X调溶液,最适宜使用的X是____________(填标号)。

A. B. C.

滤渣①的主要成分是____________、____________、____________。

(4)向的滤液①中分批加入适量溶液充分反应后过滤,滤渣②中有,该步反应的离子方程式为____________。

(5)滤液②中加入锌粉的目的是____________。

(6)滤渣④与浓反应可以释放并循环利用,同时得到的副产物是____________、____________。

27.(15分)

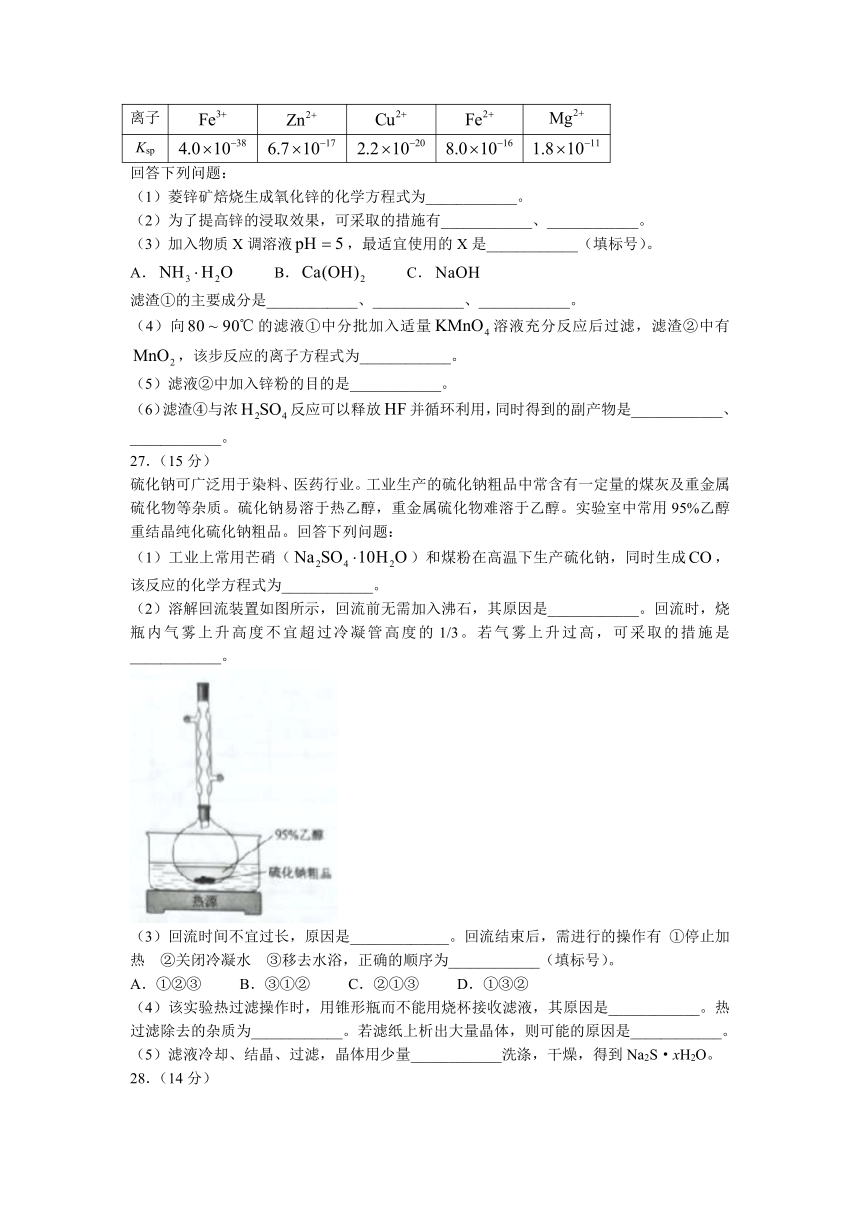

硫化钠可广泛用于染料、医药行业。工业生产的硫化钠粗品中常含有一定量的煤灰及重金属硫化物等杂质。硫化钠易溶于热乙醇,重金属硫化物难溶于乙醇。实验室中常用95%乙醇重结晶纯化硫化钠粗品。回答下列问题:

(1)工业上常用芒硝()和煤粉在高温下生产硫化钠,同时生成,该反应的化学方程式为____________。

(2)溶解回流装置如图所示,回流前无需加入沸石,其原因是____________。回流时,烧瓶内气雾上升高度不宜超过冷凝管高度的1/3。若气雾上升过高,可采取的措施是____________。

(3)回流时间不宜过长,原因是_____________。回流结束后,需进行的操作有 ①停止加热 ②关闭冷凝水 ③移去水浴,正确的顺序为____________(填标号)。

A.①②③ B.③①② C.②①③ D.①③②

(4)该实验热过滤操作时,用锥形瓶而不能用烧杯接收滤液,其原因是____________。热过滤除去的杂质为____________。若滤纸上析出大量晶体,则可能的原因是____________。

(5)滤液冷却、结晶、过滤,晶体用少量____________洗涤,干燥,得到Na2S·xH2O。

28.(14分)

金属钛()在航空航天、医疗器械等工业领域有着重要用途。目前生产钛的方法之一是将金红石转化为,再进一步还原得到钛。回答下列问题:

(1)转化为有直接氯化法和碳氯化法。在时反应的热化学方程式及其平衡常数如下:

(ⅰ)直接氯化:

(ⅱ)碳氯化:

①反应的ΔH为____________,Kp=____________。

②碳氯化的反应趋势远大于直接氯化,其原因是____________。

③对于碳氯化反应:增大压强,平衡____________移动(填“向左”“向右”或“不”);温度升高,平衡转化率____________(填“变大”“变小”或“不变”)。

(2)在,将、C、以物质的量比1∶2.2∶2进行反应。体系中气体平衡组成比例(物质的量分数)随温度变化的理论计算结果如图所示。

①反应的平衡常数Kp (1400℃) = ____________。

②图中显示,在平衡时几乎完全转化为,但实际生产中反应温度却远高于此温度,其原因是____________。

(3)碳氯化是一个“气—固—固”反应,有利于“固—固”接触的措施是____________。

35.【化学—选修3:物质结构与性质】(15分)

2008年北京奥运会的“水立方”,在2022年冬奥会上华丽转身为“冰立方”,实现了奥运场馆的再利用,其美丽的透光气囊材料由乙烯(CH2=CH2)与四氟乙烯()的共聚物()制成。回答下列问题:

(1)基态F原子的价电子排布图(轨道表示式)为____________。

(2)图a、b、c分别表示C、N、O和F的逐级电离能I变化趋势(纵坐标的标度不同)。第一电离能的变化图是____________(填标号),判断的根据是____________;第三电离能的变化图是____________(填标号)。

(3)固态氟化氢中存在(HF)n形式,画出(HF)3的链状结构____________。

(4)和分子中C的杂化轨道类型分别为____________和____________;聚四氟乙烯的化学稳定性高于聚乙烯,从化学键的角度解释原因____________。

(5)萤石()是自然界中常见的含氟矿物,其晶胞结构如图所示,X代表的离子是____________;若该立方晶胞参数为,正负离子的核间距最小为____________。

36.【化学—选修5,有机化学基础】(15分)

用杂环卡宾碱(NHC base)作为催化剂,可合成多环化合物。下面是一种多环化合物H的合成路线(无需考虑部分中间体的立体化学)。

回答下列问题:

(1)A的化学名称为____________。

(2)反应②涉及两步反应,已知第一步反应类型为加成反应,第二步的反应类型为___________。

(3)写出C与/反应产物的结构简式____________。

(4)E的结构简式为___________。

(5)H中含氧官能团的名称是____________。

(6)化合物X是C的同分异构体,可发生银镜反应,与酸性高锰酸钾反应后可以得到对苯二甲酸,写出X的结构简式____________。

(7)如果要合成H的类似物(),参照上述合成路线,写出相应的和的结构简式____________、____________。分子中有____________个手性碳(碳原子上连有4个不同的原子或基团时,该碳称为手性碳)。

2022年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)

化学

参考答案

一、选择题

1. D

2. B

3. D

4. A

5.C

6. D

7. C

二、非选择题

8.(1)ZnCO3ZnO+CO2↑

(2)①. 增大压强 ②. 将焙烧后的产物碾碎,增大接触面积、增大硫酸的浓度等

(3)①. B ②. Fe(OH)3 ③. CaSO4 ④. SiO2

(4)3Fe2+++7H2O=3Fe(OH)3↓+MnO2↓+5H+

(5)置换Cu2+为Cu从而除去

(6) ①. CaSO4 ②. MgSO4

9. (1)Na2SO4·10H2O+4CNa2S+4CO↑+10H2O

(2)①. 硫化钠粗品中常含有一定量的煤灰及重金属硫化物等杂质,这些杂质可以直接作沸石 ②. 降低温度

(3)①. 硫化钠易溶于热乙醇,若回流时间过长,Na2S会直接析出在冷凝管上,使提纯率较低,同时易造成冷凝管下端堵塞,圆底烧瓶内气压过大,发生爆炸 ②. D

(4)① 防止滤液冷却 ②. 重金属硫化物 ③. 温度逐渐恢复至室温 (5)冷水

10. (1) ①. -223 ②. 1.2×1014 ③. 碳氯化反应气体分子数增加, H小于0,是熵增、放热过程,熵判据与焓判据均是自发过程,而直接氯化的体系气体分子数不变、且是吸热过程 ④. 向左 ⑤. 变小

(2) ①. 7.2×105 ②. 为了提高反应速率,在相同时间内得到更多的TiCl4产品,提高效益

(3)将两固体粉碎后混合,同时鼓入Cl2,使固体粉末“沸腾”

【化学—选修3:物质结构与性质】

11. (1) (2) ①. 图a ②. 同一周期第一电离能的总体趋势是依次升高的,但由于N元素的2p能级为半充满状态,因此N元素的第一电离能较C、O两种元素高 ③. 图b

(3) (4) ①. sp2 ②. sp3 ③. C-F键的键能大于聚乙烯中C-H的键能,键能越大,化学性质越稳定

(5) ①. Ca2+ ②. a pm

【化学—选修5,有机化学基础】

12. (1)苯甲醇 (2)消去反应

(3) (4) (5)硝基、酯基和羰基

(6) (7) ①. ②. ③. 5

同课章节目录