《第三章 相互作用──力》学习活动设计八:探究共点力平衡的条件(word版教案)

文档属性

| 名称 | 《第三章 相互作用──力》学习活动设计八:探究共点力平衡的条件(word版教案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 768.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-10 12:46:53 | ||

图片预览

文档简介

《第三章 相互作用──力》学习活动设计八:探究共点力平衡的条件

课前准备:

回顾已学知识,思考回答以下问题:

1. 共点力的概念是什么?共点力一定作用于物体的同一点么?请举出几个例子来说明。

2. 物体处于怎样的状态时,我们就说物体处于平衡状态?

3. 静止在桌面上的课本处于什么状态?它受到哪几个力的作用?这些力的特点是什么?在公路上匀速直线行驶的小汽车处于什么状态?它受到哪几个力的作用?这些力的合力是多少?

4. 合力与分力的概念是什么?求两个力的合力需要遵循什么定则?

课堂教学:

【任务情境】

生活中我们可以用网兜来收纳足球,网兜上有一根细绳。

方案一:手提细绳,网兜中的足球处于静止状态;

方案二:用网兜将足球挂在光滑墙壁上某一固定位置,网兜中的足球处于静止状态。

请同学们想想,哪种情况下悬绳的拉力更大呢?如果将第二种方案中的绳子缩短,悬绳的拉力会怎么变呢?(网兜的质量不计)

教学策略:

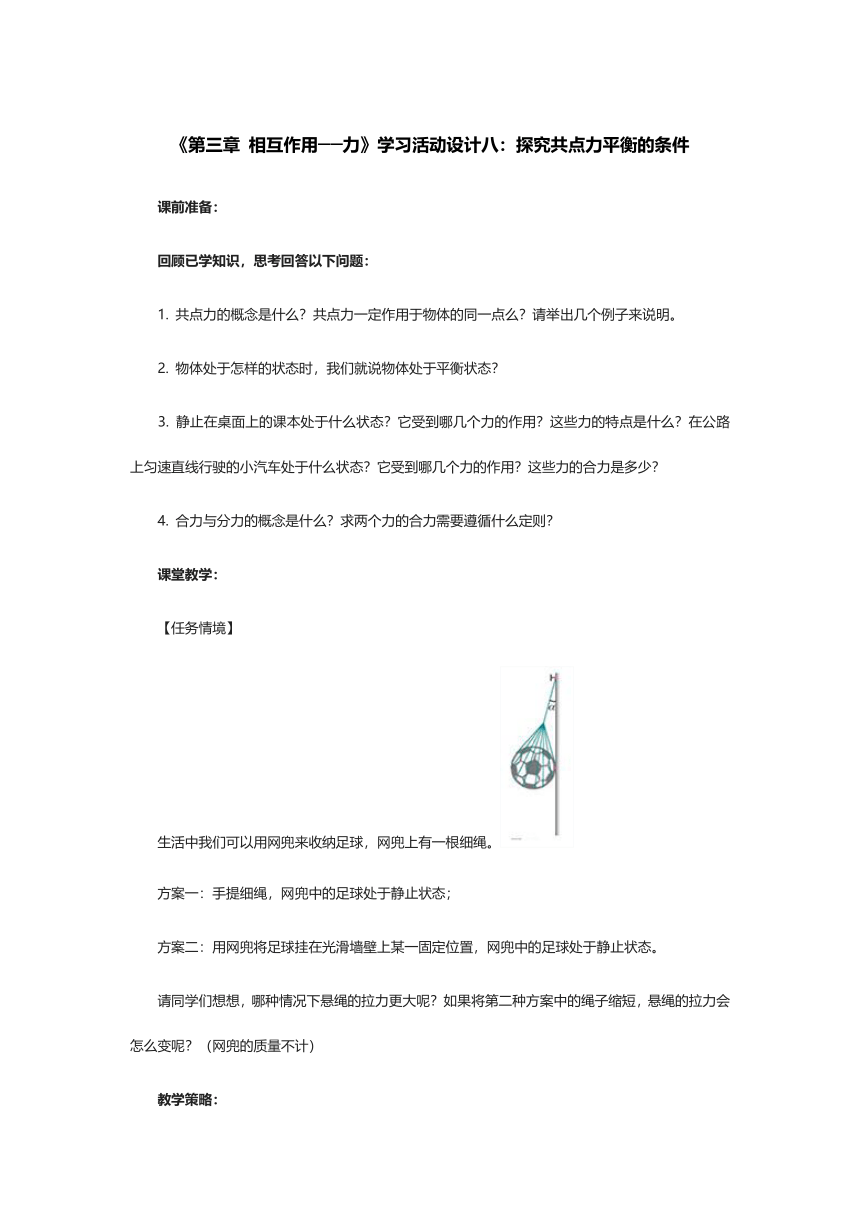

将上述问题的解决分解成四个有层次的学习、探究过程,设计相应的学习任务,在完成学习任务的过程中,解决两个问题,也完成了对共点力平衡条件的探究和对结论的应用。第一步,完成学习任务一,分别分析方案一和方案二中足球的受力,研究悬绳拉力的大小。在方案一中根据足球的平衡状态,分析拉力和重力的关系,确定拉力的大小;在方案二中建立实验模型,测量拉力的大小,得到方案二中,悬绳的拉力更大的结论。解决第一个问题。对比前后两种平衡情境下拉力不同的结果,提出如何通过分析和运算确定拉力的大小,也就是重力、拉力和支持力之间满足什么关系?进而开始第二步,完成学习任务二,对共点力平衡的条件进行理论探究,分析、对比方案一中拉力的作用效果和方案二中拉力与支持力共同的作用效果,根据等效思想将足球的三力平衡问题转化为二力平衡问题,进而得到足球所受重力、支持力和拉力的合力为0的结论。而后通过完成任务三,实验验证共点力平衡的条件。建立实验模型,将研究进一步递进,由足球的平衡问题抽象为普适的共点力平衡问题,进行实验验证,得到结论。并推导多个共点力平衡的条件也是合外力为0。最后完成学习任务四,应用探究结论分析任务情境中的问题。通过分析和运算确定悬绳拉力和重力的关系,找到二者夹角变化时悬绳拉力的变化规律,解决第二个问题。问题解决过程如图所示。

【学习任务一】分别分析方案一和方案二中足球的受力,研究悬绳拉力的大小

学生对方案一中静止的足球进行受力分析,根据足球的平衡状态,分析拉力与重力大小的关系,确定拉力的大小。教师强调拉力与重力都作用于同一点,即足球的重心,也就是球心,它们是共点力。

结论:足球在两个共点力的作用下处于平衡态,悬绳的拉力的大小等于重力的大小。

学生对方案二中静止的足球进行受力分析。

教师提问:现在这种情况,拉力的大小还等于重力的大小吗?

学生预测:学生可能认为拉力小于重力,因为足球多受到了一个支持力;可能认为拉力大于重力,因为悬绳由竖直变为倾斜,感觉上力会变大;可能认为拉力等于重力,因为足球还是静止的。

教师引导:物理是一门实验科学,我们要通过实验提供证据,才能得到科学的结论。

实验模型:将物理情境转化为可测量的实验模型。用砝码代替足球,其在两个拉力和重力的作用下保持静止,两个拉力分别模拟墙面施加的支持力和悬绳施加的拉力。用弹簧测力计测量“悬绳拉力”的大小,与重力的大小比较,解决第一个问题。

实验器材:200g砝码,细绳,弹簧测力计,铁架台。

操作提示:

1. 保持拴在铁架台上的细绳在水平方向,垂直于竖直放置的铁架台;

2. 保持三个力和弹簧测力计刻度盘平面在同一个平面;

3. 读取数据时,注意视线垂直于刻度盘平面,不要仰视。

实验数据:200g砝码的重力:1.96N;“悬绳拉力”:约2.78N 。

实验结论:在第二种方案中,“悬绳拉力”大于重力。这种情况下,悬绳的拉力更大。

教师活动:引导学生对比前后两种平衡情境中,拉力大小的不同的结果,进而提出,拉力的大小如何通过分析和运算来确定?也就是重力、拉力和支持力之间满足什么关系?

【学习任务二】理论探究共点力平衡的条件

教师活动:引导学生进行理论探究。

探究思路:

1. 当足球受到拉力和重力时,两个力的作用效果是什么?如果没有拉力,足球将如何运动?为什么?那么拉力的作用效果是什么?

2. 当足球受到拉力、重力和支持力三个共点力时,它们的作用效果是什么?如果没有拉力和支持力,足球将如何运动?为什么?那么拉力和支持力共同的作用效果是什么?

4. 可否将三力平衡问题转化为二力平衡问题?利用什么方法?第二次拉力和支持力的合力与重力的关系是什么?足球受到的合力是多大?

探究结论:我们可以根据等效思想,利用力的合成,将方案二中悬绳的拉力与墙面的支持力等效为一个合力,从而将足球的三力平衡问题转化为二力平衡问题,足球在这个等效的合力与重力的作用下保持静止,那么可以把它们看成一对平衡力,合力为0。即足球所受的重力、拉力和支持力,三个共点力的合力为0。

【学习任务三】实验验证共点力平衡的条件

教师活动:引导学生将研究进一步递进,由足球的平衡问题进一步抽象为普适的共点力平衡问题,建立实验模型,通过实验验证,确定普适的共点力平衡的条件。为了研究的严谨和便利,将对竖直面的研究转化为对水平面的研究。

实验模型:仍然将物理情境转化为可测量的实验模型。小圆环受到水平面上三个拉力的作用,保持静止。三个力的作用点在圆环圆心,是共点力。需要验证的是三个力的合力是否为0。

实验器材:带有刻度的水平圆盘,底座,可固定的滑轮,轻质小圆环,绑好曲别针的细绳,砝码,DIS实验装置(力传感器),白纸,铅笔,刻度尺,量角器。

教师活动:引导学生通过思考,确定研究基本思路。利用力传感器测量三个拉力的大小,读取圆盘上的角度以确定三个拉力的方向;通过力的合成,先求两个力的合力,如果其与第三个力等大、反向、共线,那么三个力的合力为零。

实验操作:

1. 用力传感器测量砝码的重力大小;

2. 调节圆盘底座使圆盘平面水平;

3. 在轻质小圆环上连接三个曲别针,每个曲别针连接一条细绳,小圆环平放在圆盘中心位置;

4. 将两个力传感器固定在铁架台上,连接数据线和电脑;

5. 滑轮固定在圆盘平面上,观察圆盘上的刻度,保证滑轮滚动方向沿圆盘标注的180°方向;

6. 对小圆环施加不同方向的拉力。用一根细绳绕过滑轮,挂上砝码,使其对圆环的拉力沿圆盘标注的180°方向,第二根细绳与其方向垂直,沿圆盘标注的90°方向挂在力传感器上,第三根细绳沿圆盘标注的45°方向挂在力传感器上;

7. 调节力传感器高度和方向,保证三条细绳的拉力在同一水平面,拉力方向与传感器挂钩圆柱的方向一致;

8. 待小圆环静止在圆盘中心位置,读取力传感器示数,记录拉力的大小和方向;

9. 根据实验数据,按照同一标度作出三个不同方向的力的图示;

10. 按平行四边形定则画出其中两个拉力的合力;

11. 比较二者合力与第三个拉力的大小和方向的关系;得到实验结论。

操作提示:

1. 本实验选取的拉力方向只是提供一种参考;

2. 调节和记录拉力方向时,视线垂直于刻度盘中心,不要斜视,反复调节以减小实验误差;

3. 小圆环要避免接触水平刻度盘的中心圆柱;

4. 作力的图示时注意统一标度。

实验数据:拉力1:1.95N;拉力2:2.77N;拉力3:1.95N。

实验结论:小圆环受到水平面上三个拉力的作用,保持静止。三个拉力的合力为零。即共点力平衡的条件是合力为0。

教师活动:

引导学生进一步推导:如果物体受到多个共点力的作用,处于平衡态,可以利用等效的思想,通过力的合成,将任意两个力合成为与之作用效果相同的一个力,最终将多个共点力平衡的问题转化为三个或两个共点力平衡的问题。即不管物体受到几个共点力的作用,只要物体处于平衡态,合力就为零,这就是共点力平衡的条件。说明足球的平衡问题也是共点力平衡的问题,所以足球受到的重力、支持力和悬绳的拉力,三个力的合力也为0。

【学习任务四】应用探究结论分析任务情境中的问题

教师活动:引导学生利用三角函数表达足球拉力和重力的关系。

设拉力与竖直方向的夹角为α,根据拉力和重力的三角函数关系mg/T=cosα,得到拉力大小T=mg/cosα。

讨论:当α=0时,cosα=1,T=mg,此时物体的受力情况是?——支持力消失,只受到拉力和重力,即二力平衡情境;

当0<α<90°时,0<cosα<1,T>mg,与实验结果相符。

固定点不变,如果将绳子缩短,那么足球位置会竖直上移,导致悬绳与竖直方向的夹角变大,cosα变小,悬绳的拉力T变大。由此解决第二个问题。

【学习评价自测】

1. 三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,它们共同悬挂一物体,如图所示。其中OB是水平的,A端、B端固定。若逐渐增加 C 端所挂物体的质量,则最先断的绳是?( )

A.必定是OA

B.必定是OB

C.必定是OC

D.可能是OB,也可能是OC

解析:以结点O为研究对象,在绳子均不被拉断时受力图如图。则:FOA>FOB,FOA>FOC。即OA绳的拉力最大,而细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,则当物体质量逐渐增加时,OA绳最先被拉断。故选A。

2. 如图所示,在水平地面上有一个质量为m的物体,对其施加一个与水平方向成α角的斜向上的拉力F,使物体沿水平面做匀速直线运动。求物体与地面间的动摩擦因数μ。

解析:物体受力如图所示,将力F分解为水平分力F1和竖直分力F2,根据共点力平衡条件,有:F1=f,F2+N=mg,即:Fcos α=μN ,Fsinα+N=mg。联立求解,得:μ=Fcos α/mg-Fsinα

课前准备:

回顾已学知识,思考回答以下问题:

1. 共点力的概念是什么?共点力一定作用于物体的同一点么?请举出几个例子来说明。

2. 物体处于怎样的状态时,我们就说物体处于平衡状态?

3. 静止在桌面上的课本处于什么状态?它受到哪几个力的作用?这些力的特点是什么?在公路上匀速直线行驶的小汽车处于什么状态?它受到哪几个力的作用?这些力的合力是多少?

4. 合力与分力的概念是什么?求两个力的合力需要遵循什么定则?

课堂教学:

【任务情境】

生活中我们可以用网兜来收纳足球,网兜上有一根细绳。

方案一:手提细绳,网兜中的足球处于静止状态;

方案二:用网兜将足球挂在光滑墙壁上某一固定位置,网兜中的足球处于静止状态。

请同学们想想,哪种情况下悬绳的拉力更大呢?如果将第二种方案中的绳子缩短,悬绳的拉力会怎么变呢?(网兜的质量不计)

教学策略:

将上述问题的解决分解成四个有层次的学习、探究过程,设计相应的学习任务,在完成学习任务的过程中,解决两个问题,也完成了对共点力平衡条件的探究和对结论的应用。第一步,完成学习任务一,分别分析方案一和方案二中足球的受力,研究悬绳拉力的大小。在方案一中根据足球的平衡状态,分析拉力和重力的关系,确定拉力的大小;在方案二中建立实验模型,测量拉力的大小,得到方案二中,悬绳的拉力更大的结论。解决第一个问题。对比前后两种平衡情境下拉力不同的结果,提出如何通过分析和运算确定拉力的大小,也就是重力、拉力和支持力之间满足什么关系?进而开始第二步,完成学习任务二,对共点力平衡的条件进行理论探究,分析、对比方案一中拉力的作用效果和方案二中拉力与支持力共同的作用效果,根据等效思想将足球的三力平衡问题转化为二力平衡问题,进而得到足球所受重力、支持力和拉力的合力为0的结论。而后通过完成任务三,实验验证共点力平衡的条件。建立实验模型,将研究进一步递进,由足球的平衡问题抽象为普适的共点力平衡问题,进行实验验证,得到结论。并推导多个共点力平衡的条件也是合外力为0。最后完成学习任务四,应用探究结论分析任务情境中的问题。通过分析和运算确定悬绳拉力和重力的关系,找到二者夹角变化时悬绳拉力的变化规律,解决第二个问题。问题解决过程如图所示。

【学习任务一】分别分析方案一和方案二中足球的受力,研究悬绳拉力的大小

学生对方案一中静止的足球进行受力分析,根据足球的平衡状态,分析拉力与重力大小的关系,确定拉力的大小。教师强调拉力与重力都作用于同一点,即足球的重心,也就是球心,它们是共点力。

结论:足球在两个共点力的作用下处于平衡态,悬绳的拉力的大小等于重力的大小。

学生对方案二中静止的足球进行受力分析。

教师提问:现在这种情况,拉力的大小还等于重力的大小吗?

学生预测:学生可能认为拉力小于重力,因为足球多受到了一个支持力;可能认为拉力大于重力,因为悬绳由竖直变为倾斜,感觉上力会变大;可能认为拉力等于重力,因为足球还是静止的。

教师引导:物理是一门实验科学,我们要通过实验提供证据,才能得到科学的结论。

实验模型:将物理情境转化为可测量的实验模型。用砝码代替足球,其在两个拉力和重力的作用下保持静止,两个拉力分别模拟墙面施加的支持力和悬绳施加的拉力。用弹簧测力计测量“悬绳拉力”的大小,与重力的大小比较,解决第一个问题。

实验器材:200g砝码,细绳,弹簧测力计,铁架台。

操作提示:

1. 保持拴在铁架台上的细绳在水平方向,垂直于竖直放置的铁架台;

2. 保持三个力和弹簧测力计刻度盘平面在同一个平面;

3. 读取数据时,注意视线垂直于刻度盘平面,不要仰视。

实验数据:200g砝码的重力:1.96N;“悬绳拉力”:约2.78N 。

实验结论:在第二种方案中,“悬绳拉力”大于重力。这种情况下,悬绳的拉力更大。

教师活动:引导学生对比前后两种平衡情境中,拉力大小的不同的结果,进而提出,拉力的大小如何通过分析和运算来确定?也就是重力、拉力和支持力之间满足什么关系?

【学习任务二】理论探究共点力平衡的条件

教师活动:引导学生进行理论探究。

探究思路:

1. 当足球受到拉力和重力时,两个力的作用效果是什么?如果没有拉力,足球将如何运动?为什么?那么拉力的作用效果是什么?

2. 当足球受到拉力、重力和支持力三个共点力时,它们的作用效果是什么?如果没有拉力和支持力,足球将如何运动?为什么?那么拉力和支持力共同的作用效果是什么?

4. 可否将三力平衡问题转化为二力平衡问题?利用什么方法?第二次拉力和支持力的合力与重力的关系是什么?足球受到的合力是多大?

探究结论:我们可以根据等效思想,利用力的合成,将方案二中悬绳的拉力与墙面的支持力等效为一个合力,从而将足球的三力平衡问题转化为二力平衡问题,足球在这个等效的合力与重力的作用下保持静止,那么可以把它们看成一对平衡力,合力为0。即足球所受的重力、拉力和支持力,三个共点力的合力为0。

【学习任务三】实验验证共点力平衡的条件

教师活动:引导学生将研究进一步递进,由足球的平衡问题进一步抽象为普适的共点力平衡问题,建立实验模型,通过实验验证,确定普适的共点力平衡的条件。为了研究的严谨和便利,将对竖直面的研究转化为对水平面的研究。

实验模型:仍然将物理情境转化为可测量的实验模型。小圆环受到水平面上三个拉力的作用,保持静止。三个力的作用点在圆环圆心,是共点力。需要验证的是三个力的合力是否为0。

实验器材:带有刻度的水平圆盘,底座,可固定的滑轮,轻质小圆环,绑好曲别针的细绳,砝码,DIS实验装置(力传感器),白纸,铅笔,刻度尺,量角器。

教师活动:引导学生通过思考,确定研究基本思路。利用力传感器测量三个拉力的大小,读取圆盘上的角度以确定三个拉力的方向;通过力的合成,先求两个力的合力,如果其与第三个力等大、反向、共线,那么三个力的合力为零。

实验操作:

1. 用力传感器测量砝码的重力大小;

2. 调节圆盘底座使圆盘平面水平;

3. 在轻质小圆环上连接三个曲别针,每个曲别针连接一条细绳,小圆环平放在圆盘中心位置;

4. 将两个力传感器固定在铁架台上,连接数据线和电脑;

5. 滑轮固定在圆盘平面上,观察圆盘上的刻度,保证滑轮滚动方向沿圆盘标注的180°方向;

6. 对小圆环施加不同方向的拉力。用一根细绳绕过滑轮,挂上砝码,使其对圆环的拉力沿圆盘标注的180°方向,第二根细绳与其方向垂直,沿圆盘标注的90°方向挂在力传感器上,第三根细绳沿圆盘标注的45°方向挂在力传感器上;

7. 调节力传感器高度和方向,保证三条细绳的拉力在同一水平面,拉力方向与传感器挂钩圆柱的方向一致;

8. 待小圆环静止在圆盘中心位置,读取力传感器示数,记录拉力的大小和方向;

9. 根据实验数据,按照同一标度作出三个不同方向的力的图示;

10. 按平行四边形定则画出其中两个拉力的合力;

11. 比较二者合力与第三个拉力的大小和方向的关系;得到实验结论。

操作提示:

1. 本实验选取的拉力方向只是提供一种参考;

2. 调节和记录拉力方向时,视线垂直于刻度盘中心,不要斜视,反复调节以减小实验误差;

3. 小圆环要避免接触水平刻度盘的中心圆柱;

4. 作力的图示时注意统一标度。

实验数据:拉力1:1.95N;拉力2:2.77N;拉力3:1.95N。

实验结论:小圆环受到水平面上三个拉力的作用,保持静止。三个拉力的合力为零。即共点力平衡的条件是合力为0。

教师活动:

引导学生进一步推导:如果物体受到多个共点力的作用,处于平衡态,可以利用等效的思想,通过力的合成,将任意两个力合成为与之作用效果相同的一个力,最终将多个共点力平衡的问题转化为三个或两个共点力平衡的问题。即不管物体受到几个共点力的作用,只要物体处于平衡态,合力就为零,这就是共点力平衡的条件。说明足球的平衡问题也是共点力平衡的问题,所以足球受到的重力、支持力和悬绳的拉力,三个力的合力也为0。

【学习任务四】应用探究结论分析任务情境中的问题

教师活动:引导学生利用三角函数表达足球拉力和重力的关系。

设拉力与竖直方向的夹角为α,根据拉力和重力的三角函数关系mg/T=cosα,得到拉力大小T=mg/cosα。

讨论:当α=0时,cosα=1,T=mg,此时物体的受力情况是?——支持力消失,只受到拉力和重力,即二力平衡情境;

当0<α<90°时,0<cosα<1,T>mg,与实验结果相符。

固定点不变,如果将绳子缩短,那么足球位置会竖直上移,导致悬绳与竖直方向的夹角变大,cosα变小,悬绳的拉力T变大。由此解决第二个问题。

【学习评价自测】

1. 三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,它们共同悬挂一物体,如图所示。其中OB是水平的,A端、B端固定。若逐渐增加 C 端所挂物体的质量,则最先断的绳是?( )

A.必定是OA

B.必定是OB

C.必定是OC

D.可能是OB,也可能是OC

解析:以结点O为研究对象,在绳子均不被拉断时受力图如图。则:FOA>FOB,FOA>FOC。即OA绳的拉力最大,而细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,则当物体质量逐渐增加时,OA绳最先被拉断。故选A。

2. 如图所示,在水平地面上有一个质量为m的物体,对其施加一个与水平方向成α角的斜向上的拉力F,使物体沿水平面做匀速直线运动。求物体与地面间的动摩擦因数μ。

解析:物体受力如图所示,将力F分解为水平分力F1和竖直分力F2,根据共点力平衡条件,有:F1=f,F2+N=mg,即:Fcos α=μN ,Fsinα+N=mg。联立求解,得:μ=Fcos α/mg-Fsinα