人教版高中语文必修一4 《烛之武退秦师》课件(共13张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修一4 《烛之武退秦师》课件(共13张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 352.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共13张PPT)

高中语文必修一﹒ 第4课

第二课时

教学目标:

1.学习、巩固文言文翻译

2.研究探讨课文

翻译下列句子:(前4句由4个组各一个,后1句由两个组共同完整)

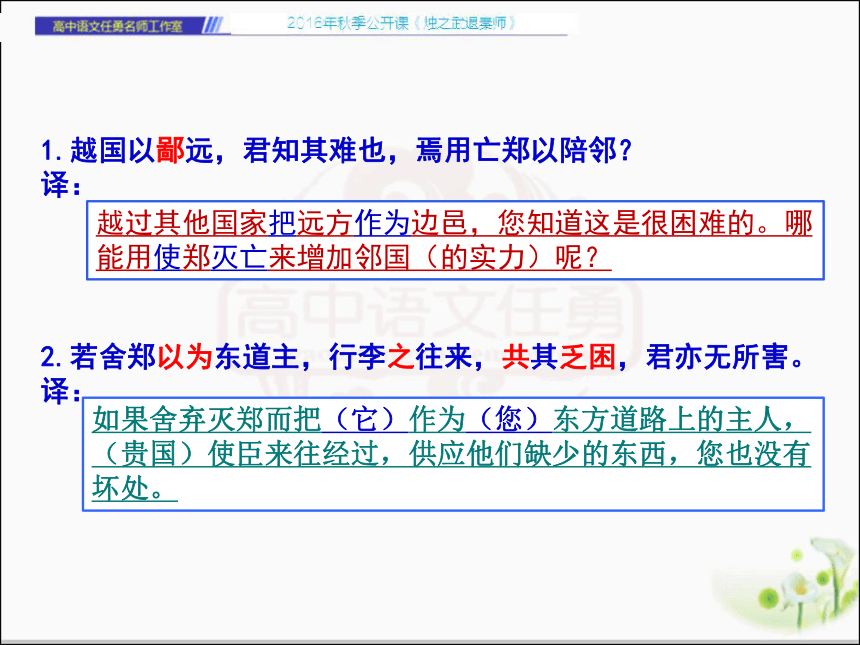

1.越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?

译:

2.若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译:

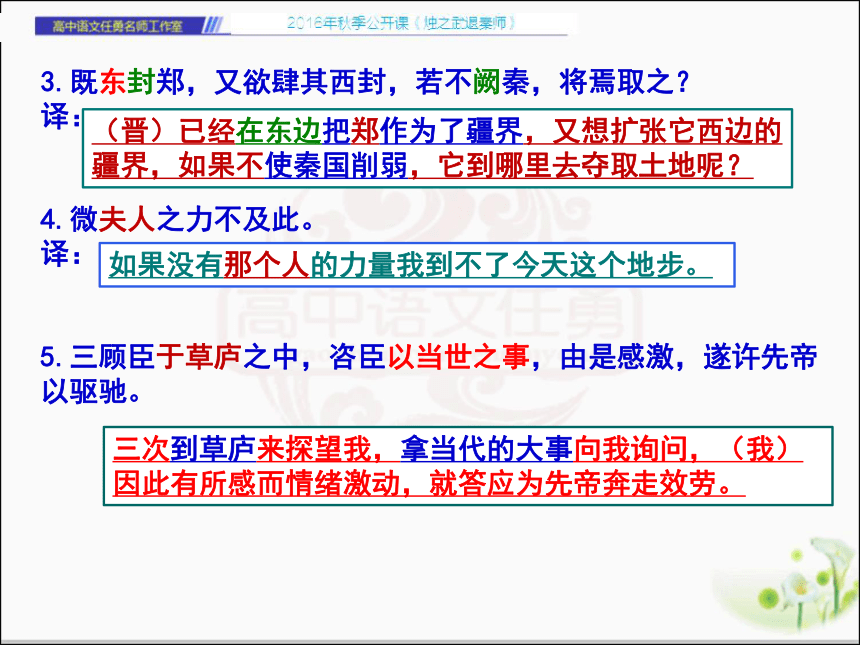

3.既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译:

4.微夫人之力不及此。

译:

5.三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝 以驱驰。

译:

1.越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?

译:

2.若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译:

越过其他国家把远方作为边邑,您知道这是很困难的。哪能用使郑灭亡来增加邻国(的实力)呢?

如果舍弃灭郑而把(它)作为(您)东方道路上的主人,(贵国)使臣来往经过,供应他们缺少的东西,您也没有坏处。

3.既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译:

4.微夫人之力不及此。

译:

5.三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝 以驱驰。

(晋)已经在东边把郑作为了疆界,又想扩张它西边的疆界,如果不使秦国削弱,它到哪里去夺取土地呢?

如果没有那个人的力量我到不了今天这个地步。

三次到草庐来探望我,拿当代的大事向我询问,(我)因此有所感而情绪激动,就答应为先帝奔走效劳。

看微课总结翻译方法

研究探讨

三个问题,两个组讨论一个问题,然后回答。

1.烛之武用哪些事理和事实说服秦伯退兵的?其中哪一点最关键?

2.你认为烛之武是一个什么样的人?

3.从文章结构与材料的安排上,你得到哪些写作启示?

1.烛之武用那些事理和事实说服秦伯退兵的?其中哪一点最关键?

事理:(1)“越国以鄙远……君之薄也”。秦、郑相

隔遥远,晋、郑却是近邻,因此亡郑只对晋国有

利,对秦国不但无利,反而因“邻之厚”而显得

“君之薄”。(2)“若舍郑以为东道主……君亦无

所害”。说明保存郑国,对秦国只有好处,这是以

利益引诱秦伯。

事实:“且君尝为晋君赐矣……唯君图之”。先从秦

晋两国的历史关系入手,说明晋国曾对秦国过河拆

桥,忘恩负义;又进一步分析晋国的贪得无厌的本

性,灭郑之后必然要进犯秦国。

其中:“阙秦以利晋”最为关键。

秦应该退兵

讲道理

摆事实

灭亡郑国对晋有好处

存郑对秦有好处

历史上晋国过河拆桥,忘恩负义

本性就是贪得无厌的

这是一段很典型的议论结构

(论点)

(论证)

(论据)

2.你认为烛之武是一个什么样的人?

(1)志士。他是个深明大义的爱国志士。 (2)勇士。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。 (3)辩士。烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的“辩士”形象。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使、直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。

3.从文章结构与材料的安排上,你得到哪些写作启示?

(1)伏笔与照应

这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。

①在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

②“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。

③“许君焦、瑕、朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。

3.从文章结构与材料的安排上,你得到哪些写作启示?

(2)详细得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。

对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。

在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

这样安排详略,能更好地在有限的笔墨之中充分表现人物性格,表达文章中心。

课后作业

完成练习册相关作业

高中语文必修一﹒ 第4课

第二课时

教学目标:

1.学习、巩固文言文翻译

2.研究探讨课文

翻译下列句子:(前4句由4个组各一个,后1句由两个组共同完整)

1.越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?

译:

2.若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译:

3.既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译:

4.微夫人之力不及此。

译:

5.三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝 以驱驰。

译:

1.越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?

译:

2.若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译:

越过其他国家把远方作为边邑,您知道这是很困难的。哪能用使郑灭亡来增加邻国(的实力)呢?

如果舍弃灭郑而把(它)作为(您)东方道路上的主人,(贵国)使臣来往经过,供应他们缺少的东西,您也没有坏处。

3.既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译:

4.微夫人之力不及此。

译:

5.三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝 以驱驰。

(晋)已经在东边把郑作为了疆界,又想扩张它西边的疆界,如果不使秦国削弱,它到哪里去夺取土地呢?

如果没有那个人的力量我到不了今天这个地步。

三次到草庐来探望我,拿当代的大事向我询问,(我)因此有所感而情绪激动,就答应为先帝奔走效劳。

看微课总结翻译方法

研究探讨

三个问题,两个组讨论一个问题,然后回答。

1.烛之武用哪些事理和事实说服秦伯退兵的?其中哪一点最关键?

2.你认为烛之武是一个什么样的人?

3.从文章结构与材料的安排上,你得到哪些写作启示?

1.烛之武用那些事理和事实说服秦伯退兵的?其中哪一点最关键?

事理:(1)“越国以鄙远……君之薄也”。秦、郑相

隔遥远,晋、郑却是近邻,因此亡郑只对晋国有

利,对秦国不但无利,反而因“邻之厚”而显得

“君之薄”。(2)“若舍郑以为东道主……君亦无

所害”。说明保存郑国,对秦国只有好处,这是以

利益引诱秦伯。

事实:“且君尝为晋君赐矣……唯君图之”。先从秦

晋两国的历史关系入手,说明晋国曾对秦国过河拆

桥,忘恩负义;又进一步分析晋国的贪得无厌的本

性,灭郑之后必然要进犯秦国。

其中:“阙秦以利晋”最为关键。

秦应该退兵

讲道理

摆事实

灭亡郑国对晋有好处

存郑对秦有好处

历史上晋国过河拆桥,忘恩负义

本性就是贪得无厌的

这是一段很典型的议论结构

(论点)

(论证)

(论据)

2.你认为烛之武是一个什么样的人?

(1)志士。他是个深明大义的爱国志士。 (2)勇士。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。 (3)辩士。烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的“辩士”形象。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使、直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。

3.从文章结构与材料的安排上,你得到哪些写作启示?

(1)伏笔与照应

这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。

①在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

②“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。

③“许君焦、瑕、朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。

3.从文章结构与材料的安排上,你得到哪些写作启示?

(2)详细得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。

对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。

在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

这样安排详略,能更好地在有限的笔墨之中充分表现人物性格,表达文章中心。

课后作业

完成练习册相关作业