登上地球之巅[下学期]

图片预览

文档简介

课件54张PPT。登上地球之巅郭超人作者简介

郭超人,北京大学新闻系毕业后奔赴西藏,在十分艰苦的条件下从事新闻工作。1960年,他作为随登山队采访的一名记者,直接或间接地了解了许多感人故事,本文就选自他的长篇通讯报道《红旗插上珠穆朗玛峰》。新闻作品有《向顶峰冲刺》《西藏十年间》《万里神州驯水记》《时代的回声》等。

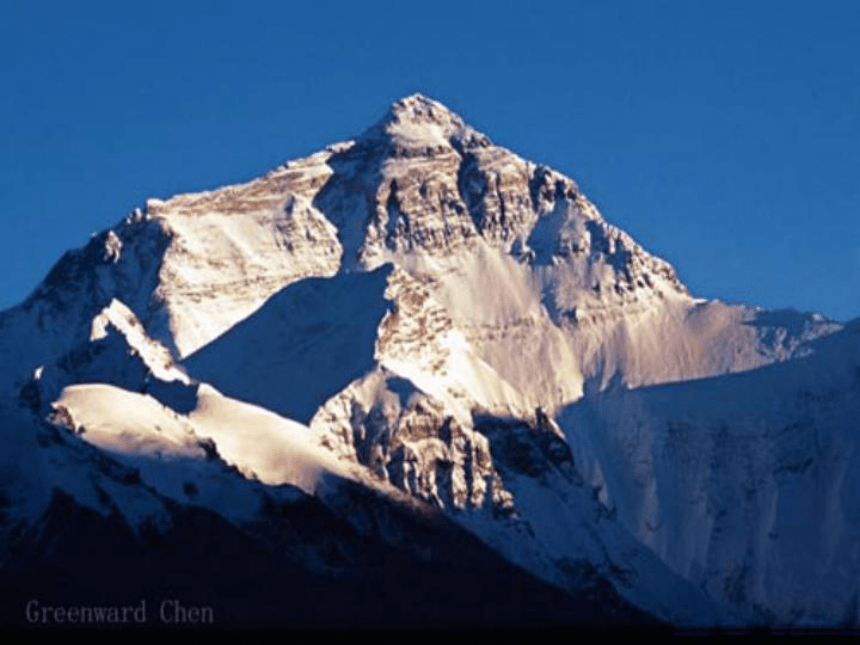

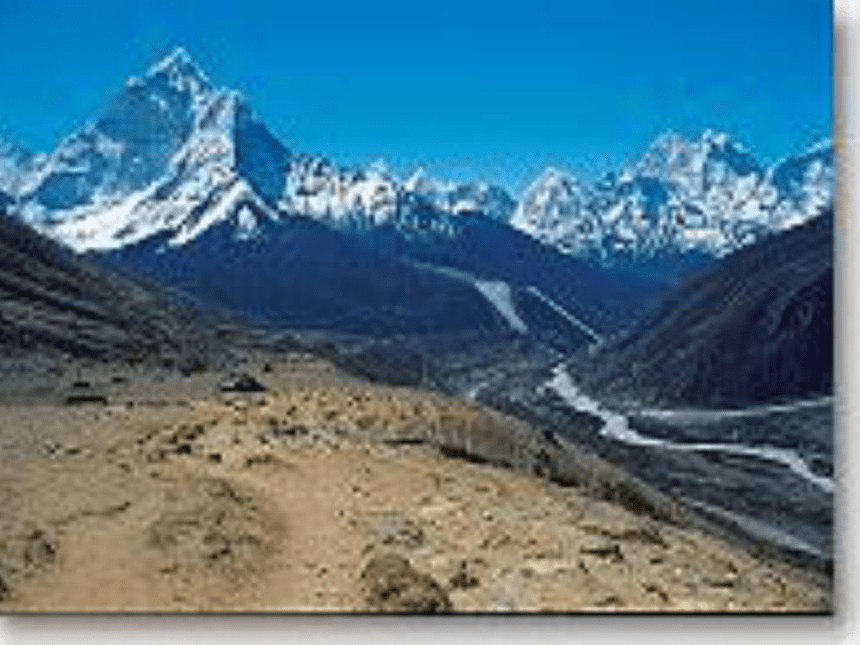

世界第一峰——珠穆朗玛峰 珠穆朗玛峰是喜马拉雅山脉的主峰,海拔8848米,是地球上第一高峰。北坡在中国西藏自治区境内,藏语称“珠穆朗玛”。

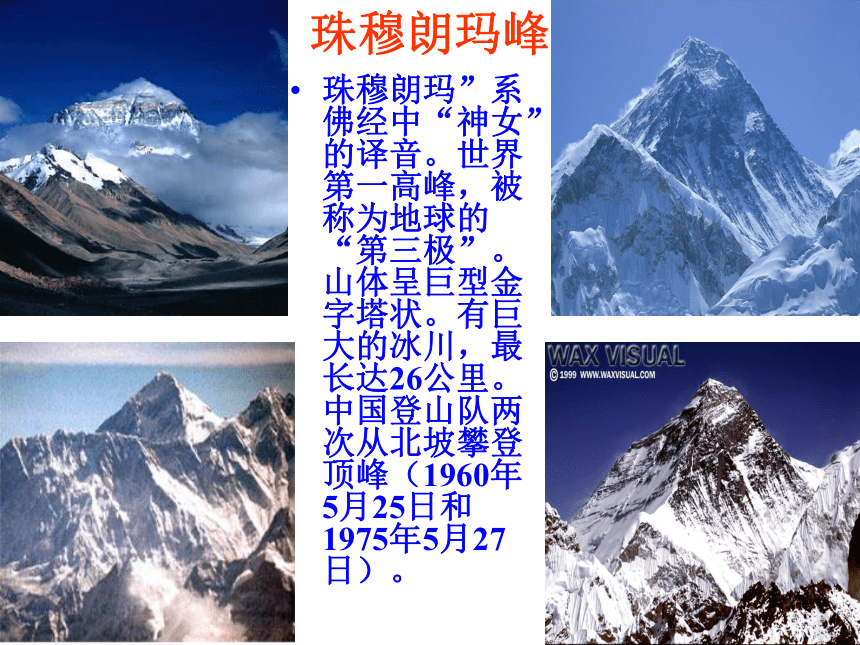

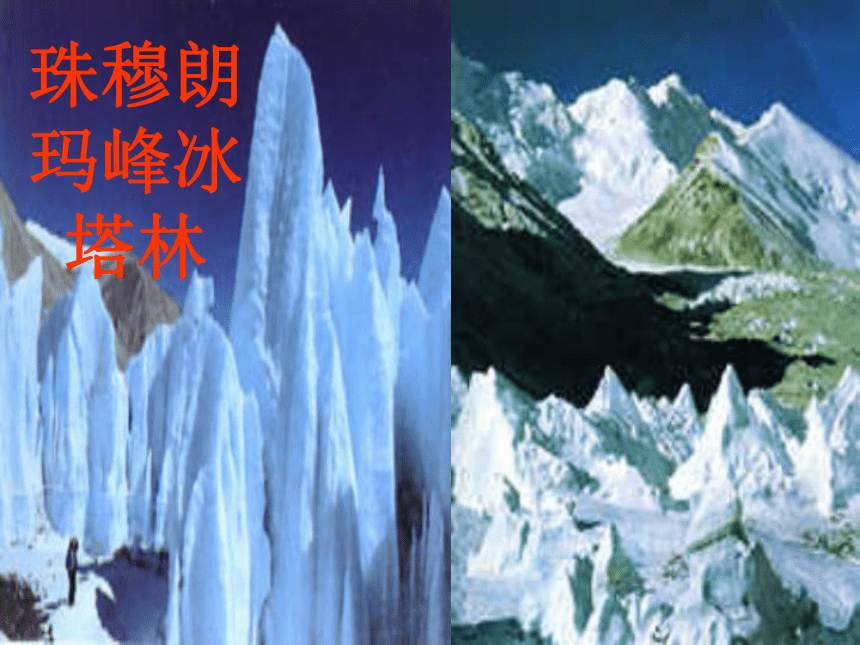

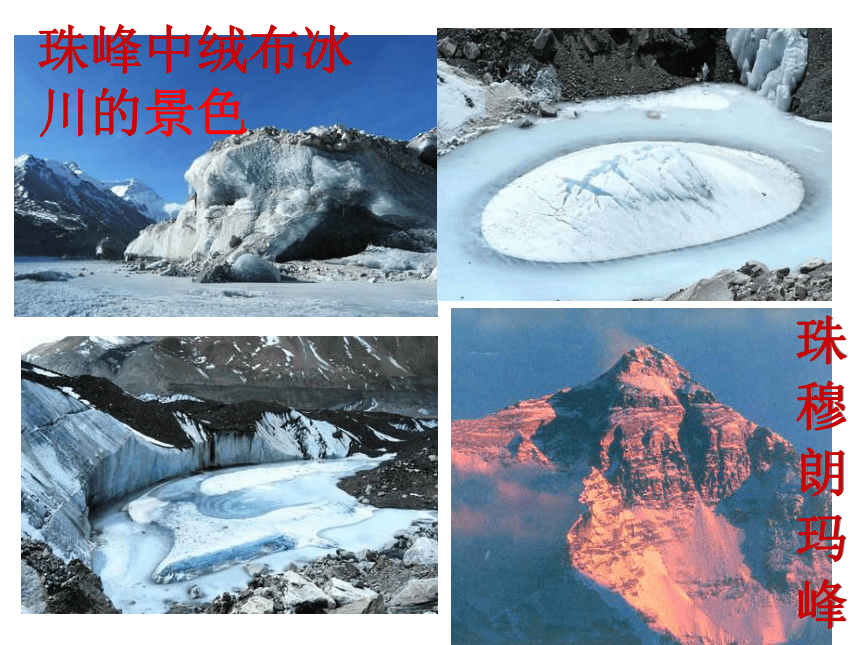

珠峰不仅巍峨宏大,而且气势磅礴。在它周围20公里的范围内,群峰林立,山峦叠嶂。仅海拔7,000米以上的高峰就有40多座。珠穆朗玛峰:珠穆朗玛”系佛经中“神女”的译音。世界第一高峰,被称为地球的“第三极”。山体呈巨型金字塔状。有巨大的冰川,最长达26公里。中国登山队两次从北坡攀登顶峰(1960年5月25日和1975年5月27日)。欣赏珠穆朗玛峰图片珠穆朗玛峰冰塔林

千年寒冰珠峰中绒布冰川的景色

珠 穆 朗 玛 峰珠穆朗玛峰北坡情况其北坡被许多登山家认为“连飞鸟也无法越过”,是一条“充满死亡的路线”。 壮观的珠穆朗玛峰北侧登顶路线图北坳下的雪壁通往北坳的冰壁北坳冰墙冰裂缝 走过冰瀑区马洛里和欧文发现的马洛里遗骸

背景资料:

1960年5月,英勇的中国登山健儿从珠穆朗玛峰北坡成功登顶,书写了世界登山史上的新纪录。郭超人,北京大学新闻系毕业后奔赴西藏,在十分艰苦的条件下从事新闻工作。当时,他作为随登山队采访的一名记者,直接或间接了解到这次登山活动过程中的许多感人故事。登山成功后,郭超人以最快的速度写成长篇通讯报道《红旗插上珠穆朗玛峰》并发表。这篇课文就节选自这篇通讯。1960年中国登山队征服珠峰 活动简介 1960年3月19日,中国登山队在海拔5120米的珠峰下一块宽阔的谷地上建起大本营。参加这次活动的共有214名队员和工作人员,为尽早征服珠峰,他们做了大量周密的准备工作。

为确保登顶成功,登山队把夺取珠峰的战斗分成四个“战役”,分别制定到达6400米、7600米和8300米的攀登高度,再返回大本营,最后从8300米处突击顶峰。3月27日傍晚完成了第一个“战役”。28日,另一批登山队员出发,打响第二个“战役”。4月11日,上升到7300米高度。29日,登山队开始了第三次征服高度的战斗。5月3日晚上,登上了8600米的高度,并安全返回大本营。5月24日上午,四名精选的队员从8500米的高度开始了对珠峰的冲刺。于25日凌晨成功登顶,完成了人类历史上从北坡攀上世界最高峰的创举。1960年大本营庆祝登顶成功字音学习jìbiān wēibèngzhì

pú fú巉岩 携带 锥形 靴子ch?nxi?zhu?xu?g?ozhì

词语积累1.养精蓄锐:

2.斩钉截铁:

3.异口同声:

4.窒息:

5.匍匐:

6.滞留:

7.砭骨:

8.履践:

9.崔巍:

养足精神,积蓄力量。

形容说话办事坚决果断,形容很多人说同样的话。因外界氧气不足或其他气体过多或者呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

爬行。趴。停留不动,滞,停滞刺入骨髓,形容使人感觉非常冷或非常痛。踩踏。形容山高大雄伟。一、课文主要叙述了什么事,请用一句话概括出来。课文记叙了1960年5月中国登山队攀登珠穆朗玛峰最后的380米的登顶过程。二、请同学跳读 课文,说出本文的写作顺序,根据提示理清课文结构。 本文以时间顺序,记叙了四位勇士攀登珠穆朗玛峰巅的经过。可以分为三个部分:第一部分(1~8段)四名勇士登上第二台阶。第二部分(9~15段)刘连满因过度疲劳停止攀登,他冒着死亡的危险,将氧气留给队友。第三部分(16~23段)三名勇士在氧气用完的情况下登上了峰巅。 三、中国登山队队员在突击主峰时遇到哪些困难?(6)高山反应(1)山路险峻(2)天气严寒(3)缺乏氧气(4)身体虚弱(5)黑夜登山 中国登山队员靠什么克服这些困难的? 靠的是意志、毅力、团结合作和勇于牺牲的精神。四、登顶成功,只是文中介绍的这四个人努力的结果吗?请说明原因。 单从课文来看,好像就只是这四个人的登山故事,但联系全篇通讯来看,三位队员最后的胜利,是团结协作、共同奋斗的结果,是集体主义精神的胜利。假如没有二百多名队员和服务人员的前期的大量工作,没有几次集体的适应性行军,打通通向蛛峰的关键性道路,则三位队员绝没有可能取得登顶的胜利。 本文叙事,详略得当,说说文章重点写了什么?为什么要详写?(1)详写征服“第二台阶”的经过。因为这二“台阶”被外国探险家认为是不可逾越的,1924年英国赫赫有名的登山家马洛里和欧文就是在这一带失踪的。中国登山队员逾越“第二台阶”表现了他们坚强的意志和大无畏的精神,表现了他们团结协作的精神。(2)详写刘连满宁可自己牺牲也要把氧气留给同志的事迹。表现他舍己为人的牺牲精神。这样写有助于突出人物的崇高的精神品质。写作借鉴:从详略得当中懂得写作上哪些技巧?懂得记叙复杂的事件应:

a.选择典型事例和典型人物;

b、有重点地记叙,其余情节则可略或一笔带过;

c、重点记叙部分则应加以生动的描写,还可以加入议论抒情。、课文中有不少描写自然环境的句子,找出来并想想它们在文章中起什么作用?

自然环境描写::一是渲染登山环境的恶劣,这是为了衬托登山队员不怕艰险,勇往直前的精神;一是使读者有身临其境的感觉,在阅读的紧张之余还可以求得放松,来欣赏一下美丽的珠峰景色。这在阅读效果上可称为一张一弛,给人美的享受。

问题探讨1. 夜色淡淡的,远处的霓虹灯把夜空照得白亮白亮的。气温突然就降下来了,这种惨白色的夜空让人无由地觉得孤单与落寞。2. 山,还是那黑黝黝的群山,还是那怎么走也走不出的连绵的群山!一座连着一座,都静悄悄地立在那儿,它们究竟在想什么呢?是不是也像我一样害怕孤独呢?3. “火树银花不夜天!”红的,黄的,绿的,紫的,什么颜色的灯都有;树上挂的是灯,夜色里映的得树分外的翠绿;小河里藏的也是灯,引得鱼儿欢快地游来游去;远处的山上遥相呼应的还是灯,这些秀美柔媚的山和水在夜色的掩护下,如同蒙着一层轻纱的美人。...…精读赏析一、阅读(4—-7)段,讨论以下问题: 1、在被外国探险家认为是不可逾越的“第二台阶”,队员们攀登“三米岩壁”竟用了“三个小时”,这表明了什么?距离与时间的强烈反差,表明这是一段特殊的行程 2、试用四个四字短语概括征服“第二台阶”遇到的主要困难。山路陡滑、高山反应、身体虚弱、天气严寒。 3、结合语境,指出“使出全身力量一寸一寸地上升”一句的表达作用。表明上升速度的缓慢,说明攀登的艰难。4、作者为什么要详写突击”第二台阶“的经过? 这“第二台阶”突击顶峰最艰难的一段路,被外国探险家认为是不可逾越的,最能体现队员们坚强的意志、无畏的精神和团结合作精神。5、找出文中生动的动作描写句,并加以品味。 如:“他毅然蹲到岩壁前,让别人踩在他的肩膀上,然后慢慢地站起来……”——动作虽小,却需多大的勇气和耐力! 又如:“他先把屈银华托上去,然后又托贡布”,——托起的是肉体之躯,奉献的是伟大的心灵。……文章集中写了刘连满哪些事例?甘当人梯;

放弃登顶;

留下氧气。 你觉得刘连满是怎样一个人?一个默默奉献、顾全大局、勇于牺牲、意志顽强的人。 文章为什么单用了两个段落来突出写他一个人 王连满的身上,集中了登山队群体的优秀品质,单写他,是通过对他的典型描写,来表现以他为代表的登山队群体的精神风貌。 从这些感人的情节中,你看到了年轻的中国登山队员那些优秀的品质?自我牺牲、团结协作、大无畏的精神。小结: 课文详实而生动地记述了我国登山队首次从北坡攀上世界最高峰——珠穆朗玛峰的过程,充分体现了登山英雄的坚强意志和大无畏的精神风貌。一次成功的实验

延伸拓展一次成功的实验

一位教育家来到一所小学,请校长找来三个学生,让他们做个游戏。

这位教育家从提包里拿出一个瓶子,又取出三个系着绳子的小铅锤。他把瓶子放在地上,把三个小铅锤分给三个学生,让他们拿着绳子头,先后把铅锤放到瓶子里。

他对三个学生说:“这个瓶子是一口井,不过现在井里没有水。你们手里拿着的铅锤代表你们自己。井口很窄,一次只能上来一个人。”说完,他又问:“记住了吗?”三个学生齐声回答:“记住了。”

教育家拿起茶杯向“井”里灌水,他一边灌,一边喊:“危险!快上来!一……二……”

一个女孩低声对两个同伴说:“快!你第一,你第二,我最后。”“三”字刚出口,三个学生就顺利地把小铅锤一个一个提了出来。

教育家问这个女孩:“你刚才跟他俩说了什么?”

女孩如实的告诉了他。

“你为什么要这样做呢?”教育家又问。

女孩不假思索地说:“有了危险,应该让别人先出去。”

这位教育家激动地抱起女孩,好久才放下。他对校长说:“这个实验我做过许多次,每次孩子们都争着往外拉铅锤,把瓶子弄倒了。今天,我的实验终于获得了成功。

郭超人,北京大学新闻系毕业后奔赴西藏,在十分艰苦的条件下从事新闻工作。1960年,他作为随登山队采访的一名记者,直接或间接地了解了许多感人故事,本文就选自他的长篇通讯报道《红旗插上珠穆朗玛峰》。新闻作品有《向顶峰冲刺》《西藏十年间》《万里神州驯水记》《时代的回声》等。

世界第一峰——珠穆朗玛峰 珠穆朗玛峰是喜马拉雅山脉的主峰,海拔8848米,是地球上第一高峰。北坡在中国西藏自治区境内,藏语称“珠穆朗玛”。

珠峰不仅巍峨宏大,而且气势磅礴。在它周围20公里的范围内,群峰林立,山峦叠嶂。仅海拔7,000米以上的高峰就有40多座。珠穆朗玛峰:珠穆朗玛”系佛经中“神女”的译音。世界第一高峰,被称为地球的“第三极”。山体呈巨型金字塔状。有巨大的冰川,最长达26公里。中国登山队两次从北坡攀登顶峰(1960年5月25日和1975年5月27日)。欣赏珠穆朗玛峰图片珠穆朗玛峰冰塔林

千年寒冰珠峰中绒布冰川的景色

珠 穆 朗 玛 峰珠穆朗玛峰北坡情况其北坡被许多登山家认为“连飞鸟也无法越过”,是一条“充满死亡的路线”。 壮观的珠穆朗玛峰北侧登顶路线图北坳下的雪壁通往北坳的冰壁北坳冰墙冰裂缝 走过冰瀑区马洛里和欧文发现的马洛里遗骸

背景资料:

1960年5月,英勇的中国登山健儿从珠穆朗玛峰北坡成功登顶,书写了世界登山史上的新纪录。郭超人,北京大学新闻系毕业后奔赴西藏,在十分艰苦的条件下从事新闻工作。当时,他作为随登山队采访的一名记者,直接或间接了解到这次登山活动过程中的许多感人故事。登山成功后,郭超人以最快的速度写成长篇通讯报道《红旗插上珠穆朗玛峰》并发表。这篇课文就节选自这篇通讯。1960年中国登山队征服珠峰 活动简介 1960年3月19日,中国登山队在海拔5120米的珠峰下一块宽阔的谷地上建起大本营。参加这次活动的共有214名队员和工作人员,为尽早征服珠峰,他们做了大量周密的准备工作。

为确保登顶成功,登山队把夺取珠峰的战斗分成四个“战役”,分别制定到达6400米、7600米和8300米的攀登高度,再返回大本营,最后从8300米处突击顶峰。3月27日傍晚完成了第一个“战役”。28日,另一批登山队员出发,打响第二个“战役”。4月11日,上升到7300米高度。29日,登山队开始了第三次征服高度的战斗。5月3日晚上,登上了8600米的高度,并安全返回大本营。5月24日上午,四名精选的队员从8500米的高度开始了对珠峰的冲刺。于25日凌晨成功登顶,完成了人类历史上从北坡攀上世界最高峰的创举。1960年大本营庆祝登顶成功字音学习jìbiān wēibèngzhì

pú fú巉岩 携带 锥形 靴子ch?nxi?zhu?xu?g?ozhì

词语积累1.养精蓄锐:

2.斩钉截铁:

3.异口同声:

4.窒息:

5.匍匐:

6.滞留:

7.砭骨:

8.履践:

9.崔巍:

养足精神,积蓄力量。

形容说话办事坚决果断,形容很多人说同样的话。因外界氧气不足或其他气体过多或者呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

爬行。趴。停留不动,滞,停滞刺入骨髓,形容使人感觉非常冷或非常痛。踩踏。形容山高大雄伟。一、课文主要叙述了什么事,请用一句话概括出来。课文记叙了1960年5月中国登山队攀登珠穆朗玛峰最后的380米的登顶过程。二、请同学跳读 课文,说出本文的写作顺序,根据提示理清课文结构。 本文以时间顺序,记叙了四位勇士攀登珠穆朗玛峰巅的经过。可以分为三个部分:第一部分(1~8段)四名勇士登上第二台阶。第二部分(9~15段)刘连满因过度疲劳停止攀登,他冒着死亡的危险,将氧气留给队友。第三部分(16~23段)三名勇士在氧气用完的情况下登上了峰巅。 三、中国登山队队员在突击主峰时遇到哪些困难?(6)高山反应(1)山路险峻(2)天气严寒(3)缺乏氧气(4)身体虚弱(5)黑夜登山 中国登山队员靠什么克服这些困难的? 靠的是意志、毅力、团结合作和勇于牺牲的精神。四、登顶成功,只是文中介绍的这四个人努力的结果吗?请说明原因。 单从课文来看,好像就只是这四个人的登山故事,但联系全篇通讯来看,三位队员最后的胜利,是团结协作、共同奋斗的结果,是集体主义精神的胜利。假如没有二百多名队员和服务人员的前期的大量工作,没有几次集体的适应性行军,打通通向蛛峰的关键性道路,则三位队员绝没有可能取得登顶的胜利。 本文叙事,详略得当,说说文章重点写了什么?为什么要详写?(1)详写征服“第二台阶”的经过。因为这二“台阶”被外国探险家认为是不可逾越的,1924年英国赫赫有名的登山家马洛里和欧文就是在这一带失踪的。中国登山队员逾越“第二台阶”表现了他们坚强的意志和大无畏的精神,表现了他们团结协作的精神。(2)详写刘连满宁可自己牺牲也要把氧气留给同志的事迹。表现他舍己为人的牺牲精神。这样写有助于突出人物的崇高的精神品质。写作借鉴:从详略得当中懂得写作上哪些技巧?懂得记叙复杂的事件应:

a.选择典型事例和典型人物;

b、有重点地记叙,其余情节则可略或一笔带过;

c、重点记叙部分则应加以生动的描写,还可以加入议论抒情。、课文中有不少描写自然环境的句子,找出来并想想它们在文章中起什么作用?

自然环境描写::一是渲染登山环境的恶劣,这是为了衬托登山队员不怕艰险,勇往直前的精神;一是使读者有身临其境的感觉,在阅读的紧张之余还可以求得放松,来欣赏一下美丽的珠峰景色。这在阅读效果上可称为一张一弛,给人美的享受。

问题探讨1. 夜色淡淡的,远处的霓虹灯把夜空照得白亮白亮的。气温突然就降下来了,这种惨白色的夜空让人无由地觉得孤单与落寞。2. 山,还是那黑黝黝的群山,还是那怎么走也走不出的连绵的群山!一座连着一座,都静悄悄地立在那儿,它们究竟在想什么呢?是不是也像我一样害怕孤独呢?3. “火树银花不夜天!”红的,黄的,绿的,紫的,什么颜色的灯都有;树上挂的是灯,夜色里映的得树分外的翠绿;小河里藏的也是灯,引得鱼儿欢快地游来游去;远处的山上遥相呼应的还是灯,这些秀美柔媚的山和水在夜色的掩护下,如同蒙着一层轻纱的美人。...…精读赏析一、阅读(4—-7)段,讨论以下问题: 1、在被外国探险家认为是不可逾越的“第二台阶”,队员们攀登“三米岩壁”竟用了“三个小时”,这表明了什么?距离与时间的强烈反差,表明这是一段特殊的行程 2、试用四个四字短语概括征服“第二台阶”遇到的主要困难。山路陡滑、高山反应、身体虚弱、天气严寒。 3、结合语境,指出“使出全身力量一寸一寸地上升”一句的表达作用。表明上升速度的缓慢,说明攀登的艰难。4、作者为什么要详写突击”第二台阶“的经过? 这“第二台阶”突击顶峰最艰难的一段路,被外国探险家认为是不可逾越的,最能体现队员们坚强的意志、无畏的精神和团结合作精神。5、找出文中生动的动作描写句,并加以品味。 如:“他毅然蹲到岩壁前,让别人踩在他的肩膀上,然后慢慢地站起来……”——动作虽小,却需多大的勇气和耐力! 又如:“他先把屈银华托上去,然后又托贡布”,——托起的是肉体之躯,奉献的是伟大的心灵。……文章集中写了刘连满哪些事例?甘当人梯;

放弃登顶;

留下氧气。 你觉得刘连满是怎样一个人?一个默默奉献、顾全大局、勇于牺牲、意志顽强的人。 文章为什么单用了两个段落来突出写他一个人 王连满的身上,集中了登山队群体的优秀品质,单写他,是通过对他的典型描写,来表现以他为代表的登山队群体的精神风貌。 从这些感人的情节中,你看到了年轻的中国登山队员那些优秀的品质?自我牺牲、团结协作、大无畏的精神。小结: 课文详实而生动地记述了我国登山队首次从北坡攀上世界最高峰——珠穆朗玛峰的过程,充分体现了登山英雄的坚强意志和大无畏的精神风貌。一次成功的实验

延伸拓展一次成功的实验

一位教育家来到一所小学,请校长找来三个学生,让他们做个游戏。

这位教育家从提包里拿出一个瓶子,又取出三个系着绳子的小铅锤。他把瓶子放在地上,把三个小铅锤分给三个学生,让他们拿着绳子头,先后把铅锤放到瓶子里。

他对三个学生说:“这个瓶子是一口井,不过现在井里没有水。你们手里拿着的铅锤代表你们自己。井口很窄,一次只能上来一个人。”说完,他又问:“记住了吗?”三个学生齐声回答:“记住了。”

教育家拿起茶杯向“井”里灌水,他一边灌,一边喊:“危险!快上来!一……二……”

一个女孩低声对两个同伴说:“快!你第一,你第二,我最后。”“三”字刚出口,三个学生就顺利地把小铅锤一个一个提了出来。

教育家问这个女孩:“你刚才跟他俩说了什么?”

女孩如实的告诉了他。

“你为什么要这样做呢?”教育家又问。

女孩不假思索地说:“有了危险,应该让别人先出去。”

这位教育家激动地抱起女孩,好久才放下。他对校长说:“这个实验我做过许多次,每次孩子们都争着往外拉铅锤,把瓶子弄倒了。今天,我的实验终于获得了成功。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记