2023届高三历史一轮复习 第2讲 统一多民族封建国家的建立与巩固——秦、西汉与东汉课件 (共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高三历史一轮复习 第2讲 统一多民族封建国家的建立与巩固——秦、西汉与东汉课件 (共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-13 14:39:59 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

专题02 秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

课程标准导航

1.3秦汉大一统国家的建立与巩固

通过了解秦朝的统一业绩和汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义;

通过了解秦汉时期的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃和两汉衰亡的原因。

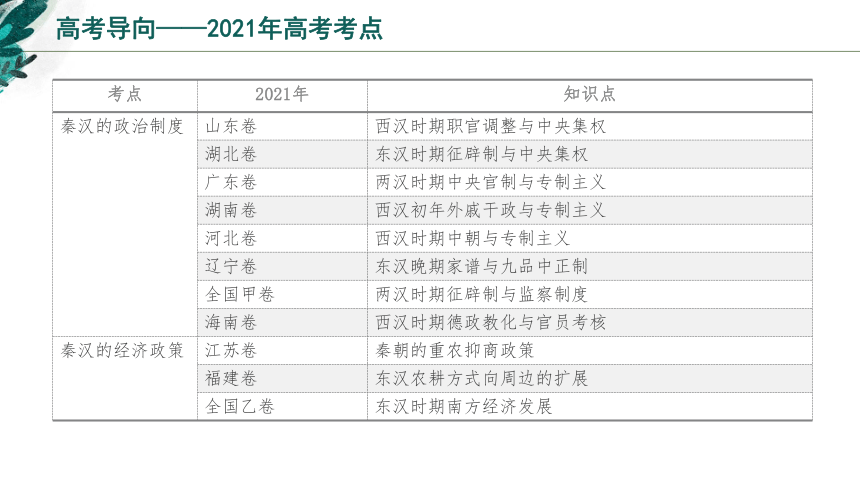

高考导向——2021年高考考点

考点 2021年 知识点

秦汉的政治制度 山东卷 西汉时期职官调整与中央集权

湖北卷 东汉时期征辟制与中央集权

广东卷 两汉时期中央官制与专制主义

湖南卷 西汉初年外戚干政与专制主义

河北卷 西汉时期中朝与专制主义

辽宁卷 东汉晚期家谱与九品中正制

全国甲卷 两汉时期征辟制与监察制度

海南卷 西汉时期德政教化与官员考核

秦汉的经济政策 江苏卷 秦朝的重农抑商政策

福建卷 东汉农耕方式向周边的扩展

全国乙卷 东汉时期南方经济发展

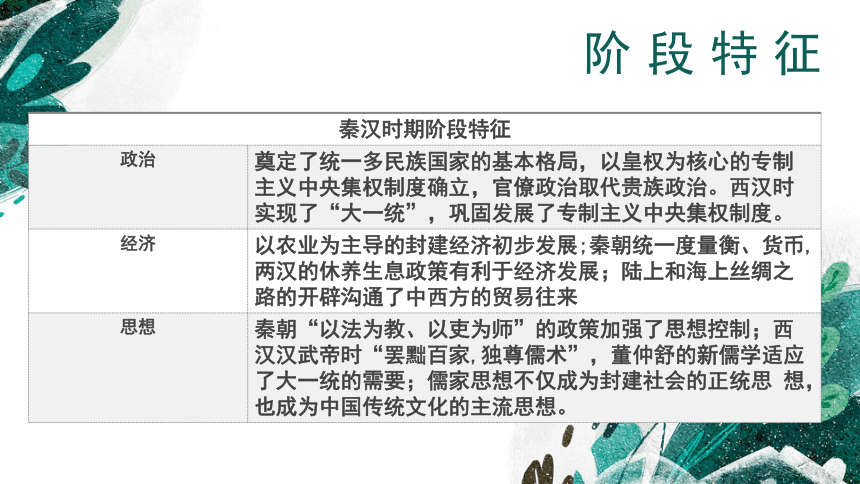

阶段特征

秦汉时期阶段特征 政治 奠定了统一多民族国家的基本格局,以皇权为核心的专制主义中央集权制度确立,官僚政治取代贵族政治。西汉时实现了“大一统”,巩固发展了专制主义中央集权制度。

经济 以农业为主导的封建经济初步发展;秦朝统一度量衡、货币,两汉的休养生息政策有利于经济发展;陆上和海上丝绸之路的开辟沟通了中西方的贸易往来

思想 秦朝“以法为教、以吏为师”的政策加强了思想控制;西汉汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,董仲舒的新儒学适应了大一统的需要;儒家思想不仅成为封建社会的正统思 想,也成为中国传统文化的主流思想。

秦始皇(前259年—前210年),嬴姓,名政,又秦庄襄王之子。 中国历史上著名的政治家、战略家、改革家,公元前230年—公元前221年灭六国,结束了春秋战国以来的纷乱局面,完成了华夏大一统,是中国第一个称皇帝的君主。

一、秦的统一大一统国家的建立

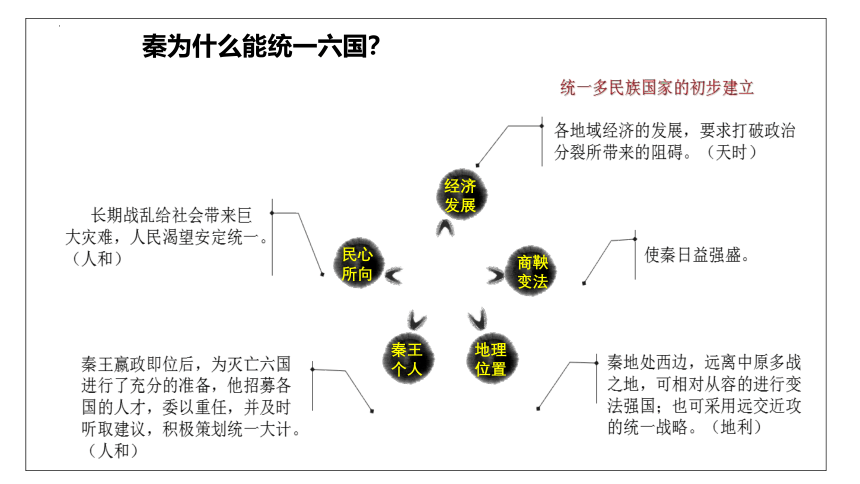

民心所向

经济发展

商鞅变法

地理位置

秦王个人

秦为什么能统一六国?

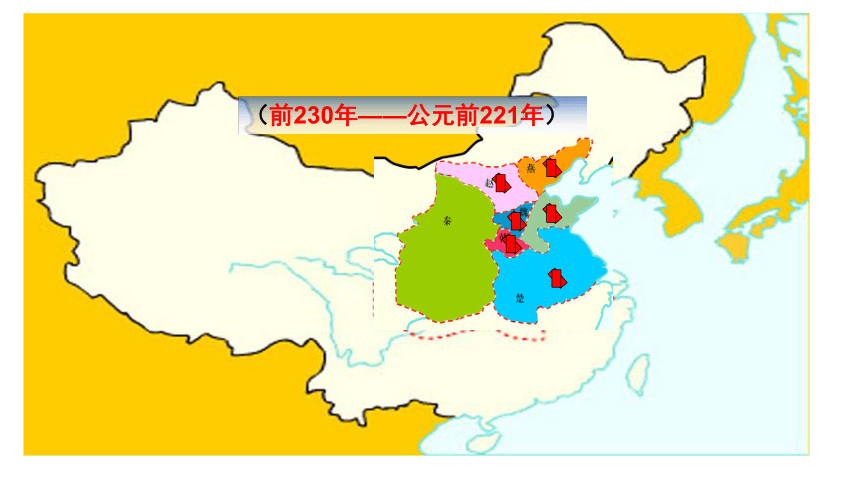

(前230年——公元前221年)

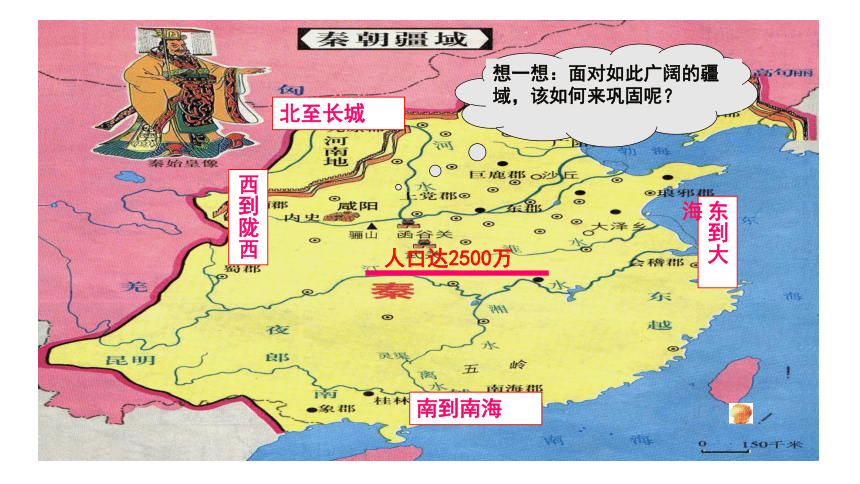

东到大海

北至长城

南到南海

西到陇西

人口达2500万

想一想:面对如此广阔的疆域,该如何来巩固呢?

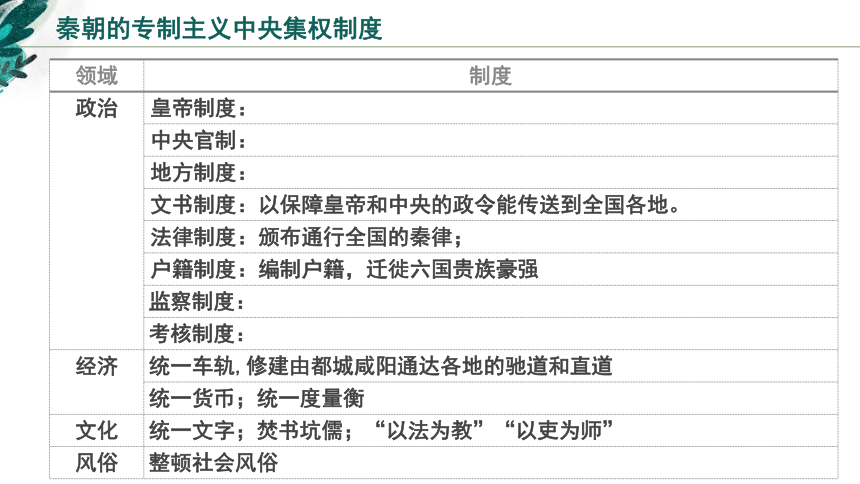

秦朝的专制主义中央集权制度

领域 制度

政治 皇帝制度:

中央官制:

地方制度:

文书制度:以保障皇帝和中央的政令能传送到全国各地。

法律制度:颁布通行全国的秦律;

户籍制度:编制户籍,迁徙六国贵族豪强

监察制度:

考核制度:

经济 统一车轨,修建由都城咸阳通达各地的驰道和直道

统一货币;统一度量衡

文化 统一文字;焚书坑儒;“以法为教”“以吏为师”

风俗 整顿社会风俗

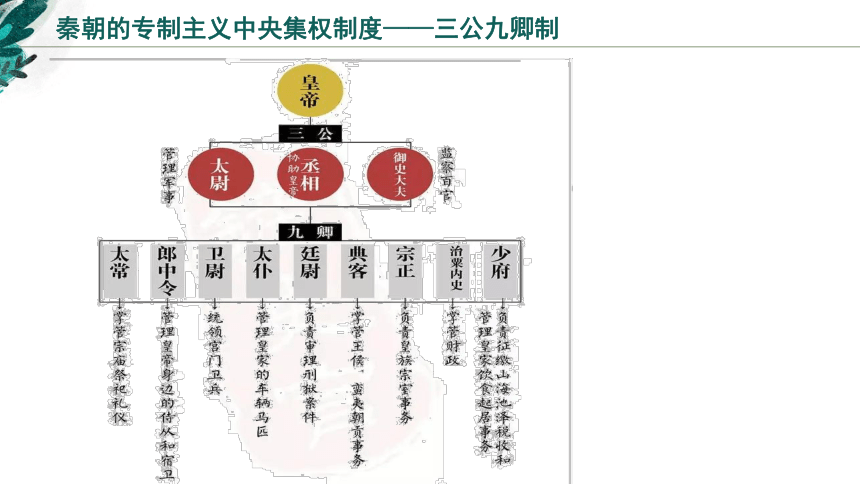

秦朝的专制主义中央集权制度——三公九卿制

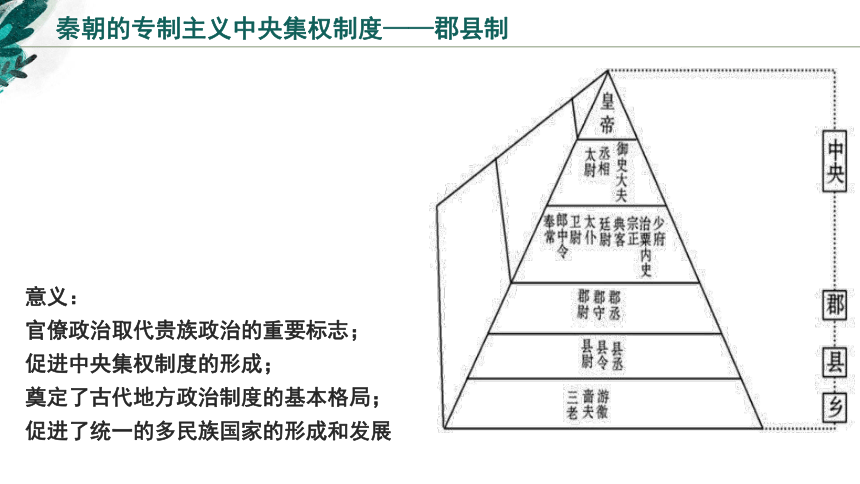

秦朝的专制主义中央集权制度——郡县制

意义:

官僚政治取代贵族政治的重要标志;

促进中央集权制度的形成;

奠定了古代地方政治制度的基本格局;

促进了统一的多民族国家的形成和发展

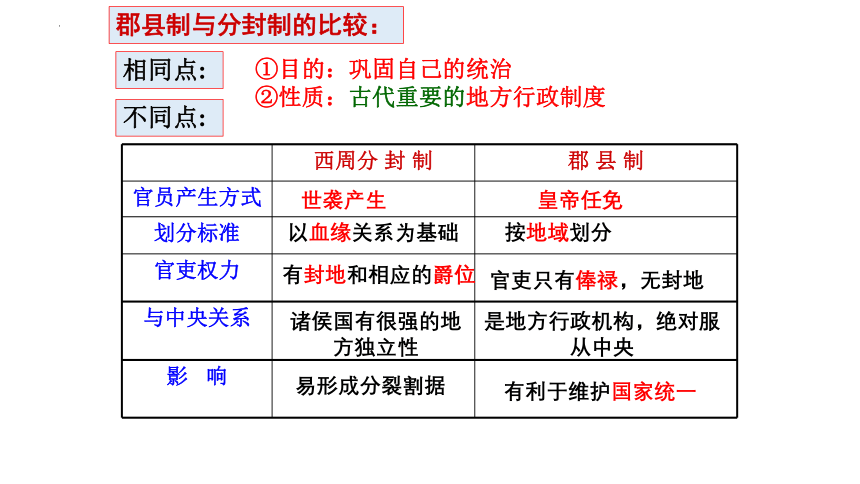

郡县制与分封制的比较:

不同点:

西周分 封 制 郡 县 制

官员产生方式

划分标准

官吏权力

与中央关系

影 响

①目的:巩固自己的统治

②性质:古代重要的地方行政制度

相同点:

世袭产生

皇帝任免

以血缘关系为基础

按地域划分

有封地和相应的爵位

官吏只有俸禄,无封地

诸侯国有很强的地方独立性

是地方行政机构,绝对服从中央

易形成分裂割据

有利于维护国家统一

项目 贵族政治 官僚政治

权力来源 世卿世禄 由皇帝授予,临民不食土

权力动作 自主性,可以决定治下的一切事情 受制于皇帝及其代理者;

很难发挥自己的才干与主动性

权力机构 比较简单 多个机构相互制约、相互监视,政府机构庞大臃肿

收入来源 自己的领地 俸禄

官吏选拔 世袭 皇帝任免,由察举制、科举制等办法产生。

贵族政治

官僚政治

VS

简单地说,贵族政治是依靠血缘关系形成的一种传统习惯上的权威;

官僚政治则是强调职位的权威。

3.

5、秦统一的意义

疆域版图奠定——初步奠定了以后历代疆域的版图,为历代统一的多民族国家的建立、发展奠定了基础。

政治制度构建——专制主义中央集权制度被以后的封建王朝长期沿用,影响深远。

经济社会发展——加强中华民族各地之间的经济交往联系与社会发展。

民族国家认同——统一的国家政权促进了各民族的交往交流交融,为中国古代统一多民族国家认同的建构和发展奠基。

拓展补充——专制主义中央集权制度

专制主义:

中央集权:

形成原因

经济因素:封建自然经济的分散性,需要强有力的国家政权来维护社会安定,保障生产。

政治因素:维护国家统一和地主阶级统治的需要。秦始皇吸取诸侯割据的教训,以消除地方割据势力。

思想因素:法家思想奠定理论基础。秦自商鞅变法后,以法家思想为统治思想,韩非子的专制主义中央集权理论为秦始皇创立专制主义中央集权制度奠定理论基础。

前提条件:春秋战国时期,分封制瓦解;秦灭六国,建立统一王朝。

拓展补充——专制主义中央集权制度

影响:

政治:有利于加强中央对地方的有效管理,有利于政权稳定,抵御外来侵略,有利于国家统一与领土完整,促进统一多民族封建国家的巩固和发展。

经济:有利于政府有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设以及救灾行动,推动了社会经济的发展;

文化:有利于推动各地区、各民族之间的文化交流,推动先进文化的传播。

民族:推动了各民族间的交往、交流和交融,有利于形成统一的文化认同、民族认同,形成统一的民族价值观念。

消极影响:

中央集权制度下的专制统治易形成暴政,并最终导致秦短命而亡。

在思想上表现为独尊一家,钳制了思想,压抑了创造力。

在封建社会末期,阻碍了新兴的资本主义生产关系萌芽的发展,束缚了社会生产力的发展,妨碍了中国社会的进步,造成渐渐落后于西方的局面。

二、秦朝的暴政表现

1、BC209年,陈胜、吴广起义

“王侯将相宁有种乎?”

2、BC207年,刘邦的军队进入咸阳,秦朝速亡

3、BC206年—BC202年,刘邦、项羽四年楚汉战争

刘邦“约法三章”,废秦苛法、善于用人、听取谏言、指挥得当,最终击败项羽,建立西汉王朝。

得民心者得天下

三、秦末农民起义与秦的速亡

楚汉战争的性质:

封建地主阶级内部的争权夺利斗争

①中央君主权力由分散到集中:

由商周天子权力的尚未集中到秦朝君主集权的“皇帝制”。

4.周秦之际政治文明的转型

②地方权力由分散独立到集权:

由独立性较强的分封制到集权于中央的郡县制。

③由贵族政治到官僚政治:

由商周时期的贵族世袭到秦朝官员由皇帝任命。

④大一统:

从名义上的“天下共主”、观念上的“天下一家”到制度上的大一统,地域上真正的统一,思想上的统一,经济文化层面的统一,统一多民族封建国家真正形成。

秦朝(前221~前207年) 是我国的“大一统”封建社会初步建立发展的时期,也是统一多民族国家的奠基时期。

1、政治上:中国封建社会首次出现大一统局面;封建专制主义中央集权制度建立;郡县制成为官僚政治取代贵族政治的重要标志。

2、经济上:以农业为主导的封建经济初步发展;秦朝统一度量衡、货币有利于经济发展。

3、思想文化上:秦朝“以法为教、以吏为师”的政策加强了思想控制。

4、民族关系上:秦朝加强了对边疆地区少数民族的有效管辖,拓展了疆域,加强了内地同边疆地区的经济文化交流,统一多民族封建国家形成并发展。

课堂小结:秦朝的阶段特征

西汉与东汉—统一多民族封建国家的巩固

西汉疆域图

东汉疆域图

长安

洛阳

公元前207年

秦朝灭亡

公元前202年

西汉建立

公元9年

王莽新朝

公元23年

新朝灭亡

公元25年

东汉建立

公元220年

东汉灭亡

楚汉之争

一、西汉建立与文景之治

1、西汉建立

时间:公元前202年

地点:长安(今陕西西安)

天下既定,民亡盖臧(同藏),自天子不能具醇驷(颜色相同的四匹马),而将相或乘牛车。上(刘邦)于是约法省禁,轻田租,什五而税一

——《汉书·食货志》

(1)背景:

①现实原因:汉初民生凋敝,百废待兴

②前朝教训:秦朝刑法严苛,征发繁重

(2)指导思想:

减轻赋税;

休养生息;

无为而治

黄老之学

(3)实施措施:

(4)带来影响:

文景之治

2.汉初经济

(1)汉承秦制

(2)郡国并行制

汉兴,接秦之弊,丈夫从军旅,老弱转粮饟(饷),作业剧而财匮自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。

——《史记》

2.汉初政治

(3)汉景帝在位时,削减诸侯封地,引发了吴楚等7国叛乱。但叛乱不得人心,3个月内即被平定。(“削藩”和平定“七国之乱”)

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

1、汉武帝推行的对内措施

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

汉武帝在位54年间,先后用相13人.其中除4人在任上正常死亡之外,有4人被免职,2人畏罪自杀,3人被下狱处死.

(1)中外朝制度

(2)推恩令

将全国分为13个州部,每州派刺史一人,代表朝廷巡视监察地方官吏、豪强及其子弟。

推选标准:“孝”和“廉”

选官过程:由地方长官在辖区内进行考察,选取合适的人才推荐给上级或中央,最后经考核再任命。

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

(3)刺史制度

(4)选官制度:察举制

(5)改革币制,将铸币权收归中央

(6)实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

1、汉武帝推行的对内措施

(7)推行均输平准,国家插手并经营商业贸易

增加收入,平抑物价

(8)算缗、告缗令,抑制工商业者,向他们征收财产税

“算缗(min 古代的钱串)”,是向大商人、高利贷者、手工业者征收的的财产税。

“告缗”,是鼓励知情者告发,属实奖励告发者被没收者财产的一半。

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

董仲舒

①政策:独尊儒术

思想大一统巩固政治大一统

②学校:兴办太学,表彰《六经》

打破贵族官僚世代为官陈规,确立儒学成为文化主流

实质:借助天上的神权来强化地上的皇权,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,是一种思想文化专制。

“这种‘新儒学’经过董仲舒的改造,以先秦儒学为基础,吸收融合了道、法、阴阳诸家的思想中合理的因素,构成了一个以‘天人感应’‘德主刑辅’‘三纲五常’和‘大一统’等有利于加强专制主义中央集权的新儒学体系。”

—摘编自朱绍侯《中国古代史》

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

(9)罢黜百家,独尊儒术,设五经博士

(1)平定匈奴:任用卫青、霍去病为将,经过3次较大战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。

(2)河西四郡:在河西走廊设立酒泉、武威、张掖、敦煌4郡。

明犯强汉者,虽远必诛! ——陈汤

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

2、汉武帝推行的对外措施

(3)张骞出使西域(丝绸之路)

(4)公元前60年,在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(5)对东南沿海和西南少数民族地区的控制比以前更加有效。

影响:

①开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原政治经济文化联系。

②中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非。

③对今天中国的影响。(“一带一路”)

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

2、汉武帝推行的对外措施

敦煌

酒泉

张掖

西域都护府

武威

西汉

秦

西域都护府的设立,标志着今新疆地区开始隶属于中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分!

中国之境,得汉武而后定。

面临的问题 项目 措施

诸侯强大,威胁中央 相权过大,威胁皇权 豪强游侠,扰乱社会 政治

经济混乱,弃农从商 经济

思想混乱,不知所从 思想

匈奴入侵,边患严重 军事 外交

①推恩令;②设中朝;

③察举制;④设刺史;

⑤用酷吏。

①改革币制;②盐铁官营;

③均输平准;④征收财产税;

罢黜百家,独尊儒术,设五经博士

①北击匈奴;②张骞通西域;

二、西汉的强盛

武帝病逝后,昭帝、宣帝、元帝、成帝、哀帝、平帝,或为幼主,或为昏君,导致外戚势力坐大。西汉后期,政治日趋黑暗,土地兼并剧烈,赋税徭役沉重,破产农民沦为奴婢或流亡,社会动荡不安。

公元9年,王莽(汉元帝的皇后王政君的侄子)趁机夺取了西汉政权,

改国号为“新”,西汉灭亡。

三、东汉的兴衰

1、王莽篡汉

土地兼并

赋税沉重

土地国有化,推行井田制,禁五铢,多次改革币制,任意改变中央和地方的官名和行政区划

言必称三代,事必据周礼

王莽的改制不切实际,反而使社会矛盾更加激化。统治末期出现严重的旱灾和蝗灾,引发农民大起义。公元23年,因绿林军攻入长安,政权被推翻。

社会经济重现繁荣

但并未解决矛盾

光武帝刘秀

2、“光武中兴”

措施 目的(作用)

政治

经济

文化

儒学得到了继续发展

增强尚书台的作用

严格控制外戚干政

裁并郡县,裁减官吏,节省开支

整顿吏治,惩处贪污腐败

加强中央集权,节约政府开支

清查全国垦田、户口数量

释放奴婢

与民休息,缓和社会矛盾,推动社会经济重新发展

重视儒学

序号 皇帝 即位年龄 死亡年龄

…… …… …… ……

4 和帝 10 27

5 殇帝 1 2

6 安帝 13 31

7 顺帝 11 30

8 冲帝 2 3

9 质帝 8 9

10 桓帝 15 36

11 灵帝 12 34

12 少帝 14 14

13 献帝 9 54

平均值 9.5 24

“外戚宦官交替专权”

恶性循环局面

外戚宦官交替专权,各谋私利,相互斗争,导致东汉后期政治腐朽黑暗

一些政治官员和士人不满现实,品评人物,抨击时政,被称之为“清议”。他们触犯了宦官的利益,被诬陷为“党人”,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸”

3、外戚宦官专权乱政

政治上——影响地方政权

经济上——自己自足规模大

军事上——有私人武装和军事设施

4、豪强地主势力发展

(东汉豪强地主南阳樊氏)治田殖至三百顷。广起庐舍,高楼连阁,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼蠃梨果,檀棘桑麻,闭门成市,兵弩器械,资至百万。

汉灵帝光和七年(公元184年),朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断,国势日趋疲弱,又因全国大旱,颗粒不收而赋税不减,走投无路的贫苦农民在巨鹿人张角的号令下,纷纷揭竿而起,他们头扎黄巾,向官僚地主发动了猛烈攻击,并对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击。

为平息叛乱,各地拥兵自重,虽最终起义以失败而告终,但军阀割据、东汉名存实亡的局面也不可挽回,最终导致三国局面的形成。

苍天已死,黄天当立,

岁在甲子,天下大吉。

5、“黄巾起义”

文学

史学

史

记

【释义】

年代:西汉中期 作者:司马迁

体裁:纪传体通史(第一部)

汉

书

【释义】

作者:班固(主要作者)、班昭、马续

年代:东汉中期 体裁:纪传断代史(第一部)

汉

赋

乐

府

诗

【释义】

铺陈排比,神辞藻华丽

【释义】

很多反映了当时社会的真实情况

四、两汉的文化和科技

西

汉

东

汉

科技

医学

农学

医 学

《黄帝内经》:

奠定了中医理论的基础

《神农本草经》:

中国古代第一部药物学专著

科技

《九章算术》:

在代数和几何学上贡献突出。

蔡伦:改进造纸术

张衡:发明候风地动仪

天文学专著《灵宪》

《伤寒杂病论》:“医圣”张仲景

农学

《氾胜之书》、《四民月令》

东

汉

一:初现大一统——西汉建立 01西汉的建立 02汉初的统治

二:实现大一统——武帝改制 01政治措施 02经济措施

03思想措施 04军事措施

05外交措施 三:再现大一统——东汉兴衰 01王莽篡汉 02光武中兴(措施) 03东汉衰亡(豪强扩张-政府内讧-黄巾起义) 四:体现大一统——两汉文化 大一统国家的巩固

——西汉与东汉

课堂小结

专题02 秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

课程标准导航

1.3秦汉大一统国家的建立与巩固

通过了解秦朝的统一业绩和汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义;

通过了解秦汉时期的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃和两汉衰亡的原因。

高考导向——2021年高考考点

考点 2021年 知识点

秦汉的政治制度 山东卷 西汉时期职官调整与中央集权

湖北卷 东汉时期征辟制与中央集权

广东卷 两汉时期中央官制与专制主义

湖南卷 西汉初年外戚干政与专制主义

河北卷 西汉时期中朝与专制主义

辽宁卷 东汉晚期家谱与九品中正制

全国甲卷 两汉时期征辟制与监察制度

海南卷 西汉时期德政教化与官员考核

秦汉的经济政策 江苏卷 秦朝的重农抑商政策

福建卷 东汉农耕方式向周边的扩展

全国乙卷 东汉时期南方经济发展

阶段特征

秦汉时期阶段特征 政治 奠定了统一多民族国家的基本格局,以皇权为核心的专制主义中央集权制度确立,官僚政治取代贵族政治。西汉时实现了“大一统”,巩固发展了专制主义中央集权制度。

经济 以农业为主导的封建经济初步发展;秦朝统一度量衡、货币,两汉的休养生息政策有利于经济发展;陆上和海上丝绸之路的开辟沟通了中西方的贸易往来

思想 秦朝“以法为教、以吏为师”的政策加强了思想控制;西汉汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,董仲舒的新儒学适应了大一统的需要;儒家思想不仅成为封建社会的正统思 想,也成为中国传统文化的主流思想。

秦始皇(前259年—前210年),嬴姓,名政,又秦庄襄王之子。 中国历史上著名的政治家、战略家、改革家,公元前230年—公元前221年灭六国,结束了春秋战国以来的纷乱局面,完成了华夏大一统,是中国第一个称皇帝的君主。

一、秦的统一大一统国家的建立

民心所向

经济发展

商鞅变法

地理位置

秦王个人

秦为什么能统一六国?

(前230年——公元前221年)

东到大海

北至长城

南到南海

西到陇西

人口达2500万

想一想:面对如此广阔的疆域,该如何来巩固呢?

秦朝的专制主义中央集权制度

领域 制度

政治 皇帝制度:

中央官制:

地方制度:

文书制度:以保障皇帝和中央的政令能传送到全国各地。

法律制度:颁布通行全国的秦律;

户籍制度:编制户籍,迁徙六国贵族豪强

监察制度:

考核制度:

经济 统一车轨,修建由都城咸阳通达各地的驰道和直道

统一货币;统一度量衡

文化 统一文字;焚书坑儒;“以法为教”“以吏为师”

风俗 整顿社会风俗

秦朝的专制主义中央集权制度——三公九卿制

秦朝的专制主义中央集权制度——郡县制

意义:

官僚政治取代贵族政治的重要标志;

促进中央集权制度的形成;

奠定了古代地方政治制度的基本格局;

促进了统一的多民族国家的形成和发展

郡县制与分封制的比较:

不同点:

西周分 封 制 郡 县 制

官员产生方式

划分标准

官吏权力

与中央关系

影 响

①目的:巩固自己的统治

②性质:古代重要的地方行政制度

相同点:

世袭产生

皇帝任免

以血缘关系为基础

按地域划分

有封地和相应的爵位

官吏只有俸禄,无封地

诸侯国有很强的地方独立性

是地方行政机构,绝对服从中央

易形成分裂割据

有利于维护国家统一

项目 贵族政治 官僚政治

权力来源 世卿世禄 由皇帝授予,临民不食土

权力动作 自主性,可以决定治下的一切事情 受制于皇帝及其代理者;

很难发挥自己的才干与主动性

权力机构 比较简单 多个机构相互制约、相互监视,政府机构庞大臃肿

收入来源 自己的领地 俸禄

官吏选拔 世袭 皇帝任免,由察举制、科举制等办法产生。

贵族政治

官僚政治

VS

简单地说,贵族政治是依靠血缘关系形成的一种传统习惯上的权威;

官僚政治则是强调职位的权威。

3.

5、秦统一的意义

疆域版图奠定——初步奠定了以后历代疆域的版图,为历代统一的多民族国家的建立、发展奠定了基础。

政治制度构建——专制主义中央集权制度被以后的封建王朝长期沿用,影响深远。

经济社会发展——加强中华民族各地之间的经济交往联系与社会发展。

民族国家认同——统一的国家政权促进了各民族的交往交流交融,为中国古代统一多民族国家认同的建构和发展奠基。

拓展补充——专制主义中央集权制度

专制主义:

中央集权:

形成原因

经济因素:封建自然经济的分散性,需要强有力的国家政权来维护社会安定,保障生产。

政治因素:维护国家统一和地主阶级统治的需要。秦始皇吸取诸侯割据的教训,以消除地方割据势力。

思想因素:法家思想奠定理论基础。秦自商鞅变法后,以法家思想为统治思想,韩非子的专制主义中央集权理论为秦始皇创立专制主义中央集权制度奠定理论基础。

前提条件:春秋战国时期,分封制瓦解;秦灭六国,建立统一王朝。

拓展补充——专制主义中央集权制度

影响:

政治:有利于加强中央对地方的有效管理,有利于政权稳定,抵御外来侵略,有利于国家统一与领土完整,促进统一多民族封建国家的巩固和发展。

经济:有利于政府有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设以及救灾行动,推动了社会经济的发展;

文化:有利于推动各地区、各民族之间的文化交流,推动先进文化的传播。

民族:推动了各民族间的交往、交流和交融,有利于形成统一的文化认同、民族认同,形成统一的民族价值观念。

消极影响:

中央集权制度下的专制统治易形成暴政,并最终导致秦短命而亡。

在思想上表现为独尊一家,钳制了思想,压抑了创造力。

在封建社会末期,阻碍了新兴的资本主义生产关系萌芽的发展,束缚了社会生产力的发展,妨碍了中国社会的进步,造成渐渐落后于西方的局面。

二、秦朝的暴政表现

1、BC209年,陈胜、吴广起义

“王侯将相宁有种乎?”

2、BC207年,刘邦的军队进入咸阳,秦朝速亡

3、BC206年—BC202年,刘邦、项羽四年楚汉战争

刘邦“约法三章”,废秦苛法、善于用人、听取谏言、指挥得当,最终击败项羽,建立西汉王朝。

得民心者得天下

三、秦末农民起义与秦的速亡

楚汉战争的性质:

封建地主阶级内部的争权夺利斗争

①中央君主权力由分散到集中:

由商周天子权力的尚未集中到秦朝君主集权的“皇帝制”。

4.周秦之际政治文明的转型

②地方权力由分散独立到集权:

由独立性较强的分封制到集权于中央的郡县制。

③由贵族政治到官僚政治:

由商周时期的贵族世袭到秦朝官员由皇帝任命。

④大一统:

从名义上的“天下共主”、观念上的“天下一家”到制度上的大一统,地域上真正的统一,思想上的统一,经济文化层面的统一,统一多民族封建国家真正形成。

秦朝(前221~前207年) 是我国的“大一统”封建社会初步建立发展的时期,也是统一多民族国家的奠基时期。

1、政治上:中国封建社会首次出现大一统局面;封建专制主义中央集权制度建立;郡县制成为官僚政治取代贵族政治的重要标志。

2、经济上:以农业为主导的封建经济初步发展;秦朝统一度量衡、货币有利于经济发展。

3、思想文化上:秦朝“以法为教、以吏为师”的政策加强了思想控制。

4、民族关系上:秦朝加强了对边疆地区少数民族的有效管辖,拓展了疆域,加强了内地同边疆地区的经济文化交流,统一多民族封建国家形成并发展。

课堂小结:秦朝的阶段特征

西汉与东汉—统一多民族封建国家的巩固

西汉疆域图

东汉疆域图

长安

洛阳

公元前207年

秦朝灭亡

公元前202年

西汉建立

公元9年

王莽新朝

公元23年

新朝灭亡

公元25年

东汉建立

公元220年

东汉灭亡

楚汉之争

一、西汉建立与文景之治

1、西汉建立

时间:公元前202年

地点:长安(今陕西西安)

天下既定,民亡盖臧(同藏),自天子不能具醇驷(颜色相同的四匹马),而将相或乘牛车。上(刘邦)于是约法省禁,轻田租,什五而税一

——《汉书·食货志》

(1)背景:

①现实原因:汉初民生凋敝,百废待兴

②前朝教训:秦朝刑法严苛,征发繁重

(2)指导思想:

减轻赋税;

休养生息;

无为而治

黄老之学

(3)实施措施:

(4)带来影响:

文景之治

2.汉初经济

(1)汉承秦制

(2)郡国并行制

汉兴,接秦之弊,丈夫从军旅,老弱转粮饟(饷),作业剧而财匮自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。

——《史记》

2.汉初政治

(3)汉景帝在位时,削减诸侯封地,引发了吴楚等7国叛乱。但叛乱不得人心,3个月内即被平定。(“削藩”和平定“七国之乱”)

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

1、汉武帝推行的对内措施

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

汉武帝在位54年间,先后用相13人.其中除4人在任上正常死亡之外,有4人被免职,2人畏罪自杀,3人被下狱处死.

(1)中外朝制度

(2)推恩令

将全国分为13个州部,每州派刺史一人,代表朝廷巡视监察地方官吏、豪强及其子弟。

推选标准:“孝”和“廉”

选官过程:由地方长官在辖区内进行考察,选取合适的人才推荐给上级或中央,最后经考核再任命。

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

(3)刺史制度

(4)选官制度:察举制

(5)改革币制,将铸币权收归中央

(6)实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

1、汉武帝推行的对内措施

(7)推行均输平准,国家插手并经营商业贸易

增加收入,平抑物价

(8)算缗、告缗令,抑制工商业者,向他们征收财产税

“算缗(min 古代的钱串)”,是向大商人、高利贷者、手工业者征收的的财产税。

“告缗”,是鼓励知情者告发,属实奖励告发者被没收者财产的一半。

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

董仲舒

①政策:独尊儒术

思想大一统巩固政治大一统

②学校:兴办太学,表彰《六经》

打破贵族官僚世代为官陈规,确立儒学成为文化主流

实质:借助天上的神权来强化地上的皇权,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,是一种思想文化专制。

“这种‘新儒学’经过董仲舒的改造,以先秦儒学为基础,吸收融合了道、法、阴阳诸家的思想中合理的因素,构成了一个以‘天人感应’‘德主刑辅’‘三纲五常’和‘大一统’等有利于加强专制主义中央集权的新儒学体系。”

—摘编自朱绍侯《中国古代史》

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

(9)罢黜百家,独尊儒术,设五经博士

(1)平定匈奴:任用卫青、霍去病为将,经过3次较大战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。

(2)河西四郡:在河西走廊设立酒泉、武威、张掖、敦煌4郡。

明犯强汉者,虽远必诛! ——陈汤

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

2、汉武帝推行的对外措施

(3)张骞出使西域(丝绸之路)

(4)公元前60年,在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(5)对东南沿海和西南少数民族地区的控制比以前更加有效。

影响:

①开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原政治经济文化联系。

②中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非。

③对今天中国的影响。(“一带一路”)

二、帝国的强盛:汉武的“有为”

2、汉武帝推行的对外措施

敦煌

酒泉

张掖

西域都护府

武威

西汉

秦

西域都护府的设立,标志着今新疆地区开始隶属于中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分!

中国之境,得汉武而后定。

面临的问题 项目 措施

诸侯强大,威胁中央 相权过大,威胁皇权 豪强游侠,扰乱社会 政治

经济混乱,弃农从商 经济

思想混乱,不知所从 思想

匈奴入侵,边患严重 军事 外交

①推恩令;②设中朝;

③察举制;④设刺史;

⑤用酷吏。

①改革币制;②盐铁官营;

③均输平准;④征收财产税;

罢黜百家,独尊儒术,设五经博士

①北击匈奴;②张骞通西域;

二、西汉的强盛

武帝病逝后,昭帝、宣帝、元帝、成帝、哀帝、平帝,或为幼主,或为昏君,导致外戚势力坐大。西汉后期,政治日趋黑暗,土地兼并剧烈,赋税徭役沉重,破产农民沦为奴婢或流亡,社会动荡不安。

公元9年,王莽(汉元帝的皇后王政君的侄子)趁机夺取了西汉政权,

改国号为“新”,西汉灭亡。

三、东汉的兴衰

1、王莽篡汉

土地兼并

赋税沉重

土地国有化,推行井田制,禁五铢,多次改革币制,任意改变中央和地方的官名和行政区划

言必称三代,事必据周礼

王莽的改制不切实际,反而使社会矛盾更加激化。统治末期出现严重的旱灾和蝗灾,引发农民大起义。公元23年,因绿林军攻入长安,政权被推翻。

社会经济重现繁荣

但并未解决矛盾

光武帝刘秀

2、“光武中兴”

措施 目的(作用)

政治

经济

文化

儒学得到了继续发展

增强尚书台的作用

严格控制外戚干政

裁并郡县,裁减官吏,节省开支

整顿吏治,惩处贪污腐败

加强中央集权,节约政府开支

清查全国垦田、户口数量

释放奴婢

与民休息,缓和社会矛盾,推动社会经济重新发展

重视儒学

序号 皇帝 即位年龄 死亡年龄

…… …… …… ……

4 和帝 10 27

5 殇帝 1 2

6 安帝 13 31

7 顺帝 11 30

8 冲帝 2 3

9 质帝 8 9

10 桓帝 15 36

11 灵帝 12 34

12 少帝 14 14

13 献帝 9 54

平均值 9.5 24

“外戚宦官交替专权”

恶性循环局面

外戚宦官交替专权,各谋私利,相互斗争,导致东汉后期政治腐朽黑暗

一些政治官员和士人不满现实,品评人物,抨击时政,被称之为“清议”。他们触犯了宦官的利益,被诬陷为“党人”,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸”

3、外戚宦官专权乱政

政治上——影响地方政权

经济上——自己自足规模大

军事上——有私人武装和军事设施

4、豪强地主势力发展

(东汉豪强地主南阳樊氏)治田殖至三百顷。广起庐舍,高楼连阁,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼蠃梨果,檀棘桑麻,闭门成市,兵弩器械,资至百万。

汉灵帝光和七年(公元184年),朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断,国势日趋疲弱,又因全国大旱,颗粒不收而赋税不减,走投无路的贫苦农民在巨鹿人张角的号令下,纷纷揭竿而起,他们头扎黄巾,向官僚地主发动了猛烈攻击,并对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击。

为平息叛乱,各地拥兵自重,虽最终起义以失败而告终,但军阀割据、东汉名存实亡的局面也不可挽回,最终导致三国局面的形成。

苍天已死,黄天当立,

岁在甲子,天下大吉。

5、“黄巾起义”

文学

史学

史

记

【释义】

年代:西汉中期 作者:司马迁

体裁:纪传体通史(第一部)

汉

书

【释义】

作者:班固(主要作者)、班昭、马续

年代:东汉中期 体裁:纪传断代史(第一部)

汉

赋

乐

府

诗

【释义】

铺陈排比,神辞藻华丽

【释义】

很多反映了当时社会的真实情况

四、两汉的文化和科技

西

汉

东

汉

科技

医学

农学

医 学

《黄帝内经》:

奠定了中医理论的基础

《神农本草经》:

中国古代第一部药物学专著

科技

《九章算术》:

在代数和几何学上贡献突出。

蔡伦:改进造纸术

张衡:发明候风地动仪

天文学专著《灵宪》

《伤寒杂病论》:“医圣”张仲景

农学

《氾胜之书》、《四民月令》

东

汉

一:初现大一统——西汉建立 01西汉的建立 02汉初的统治

二:实现大一统——武帝改制 01政治措施 02经济措施

03思想措施 04军事措施

05外交措施 三:再现大一统——东汉兴衰 01王莽篡汉 02光武中兴(措施) 03东汉衰亡(豪强扩张-政府内讧-黄巾起义) 四:体现大一统——两汉文化 大一统国家的巩固

——西汉与东汉

课堂小结

同课章节目录