北京版九年级数学上册 20.4 解直角三角形 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 北京版九年级数学上册 20.4 解直角三角形 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 134.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-12 06:21:56 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 解直角三角形

教学背景分析

教学内容:本节的主要内容是解直角三角形的定义,以及利用直角三角形的边角关系解直角三角形的方法。它一方面是在学习了直角三角形两锐角互余、勾股定理、锐角三角函数的基础上,对直角三角形进一步的延伸研究,另一方面是为进一步解决圆的切线、以及圆和函数的综合性问题奠定了基础,特别是解含30°、45°、60°角的直角三角形非常重要。本节课在今后的证明和计算中都有着广泛的实际应用价值。学生情况:我所任教的班级是农村校普通班,我的学生计算能力较差,一部分学生乘除变形都会出错,对计算也存在畏难情绪,而本节课教学内容要求有一定的计算基础,可放慢计算节奏,使学生在轻松的环境中进行。我的学生逻辑思维能力也较差,不会举一反三,只会简单模仿。进入初三以来,学生学习数学的积极性有所提高,可充分发挥学生的自主性去学习,学习过程中提高逻辑思维能力和逻辑推理能力。教学方式:本节课首先创设问题情境,引导学生从实际问题中建立数学模型,然后在以最简洁的方式回顾原有知识的基础上,师生共同探究解直角三角形的定义与方法。通过例题的讲解,使学生掌握解直角三角形的方法;通过课堂练习,使学生达到强化解直角三角形的目的。学生在过程中克服困难,发展学生的数形结合思想,提升学生的逻辑思维能力和逻辑推理能力,使学生以一个研究者的身份进行学习,突出了学生在学习中的主体地位。教学手段:除了利用PPT、几何画板和实物投影进行教学外,传统的教学手段也是不可或缺的,三角板、粉笔和黑板。技术准备:课前组织学生对学校的假山喷水池进行了测量,课上展示照片,从照片中抽象出几何问题,创设教学情境。设计学案。

教学目标

1、知识与技能:理解解直角三角形的定义;会利用直角三角形的边角关系式解直角三角形。2、过程与方法:在根据已知与未知的关系选取适当关系式解直角三角形的过程中,发展学生的数形结合思想,提升学生的逻辑推理与逻辑思维能力。3、情感、态度与价值观:体会数学的严谨性与逻辑美。教学重点:利用直角三角形的边角关系解直角三角形。教学难点:恰当选用关系式解直角三角形。

教学过程

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

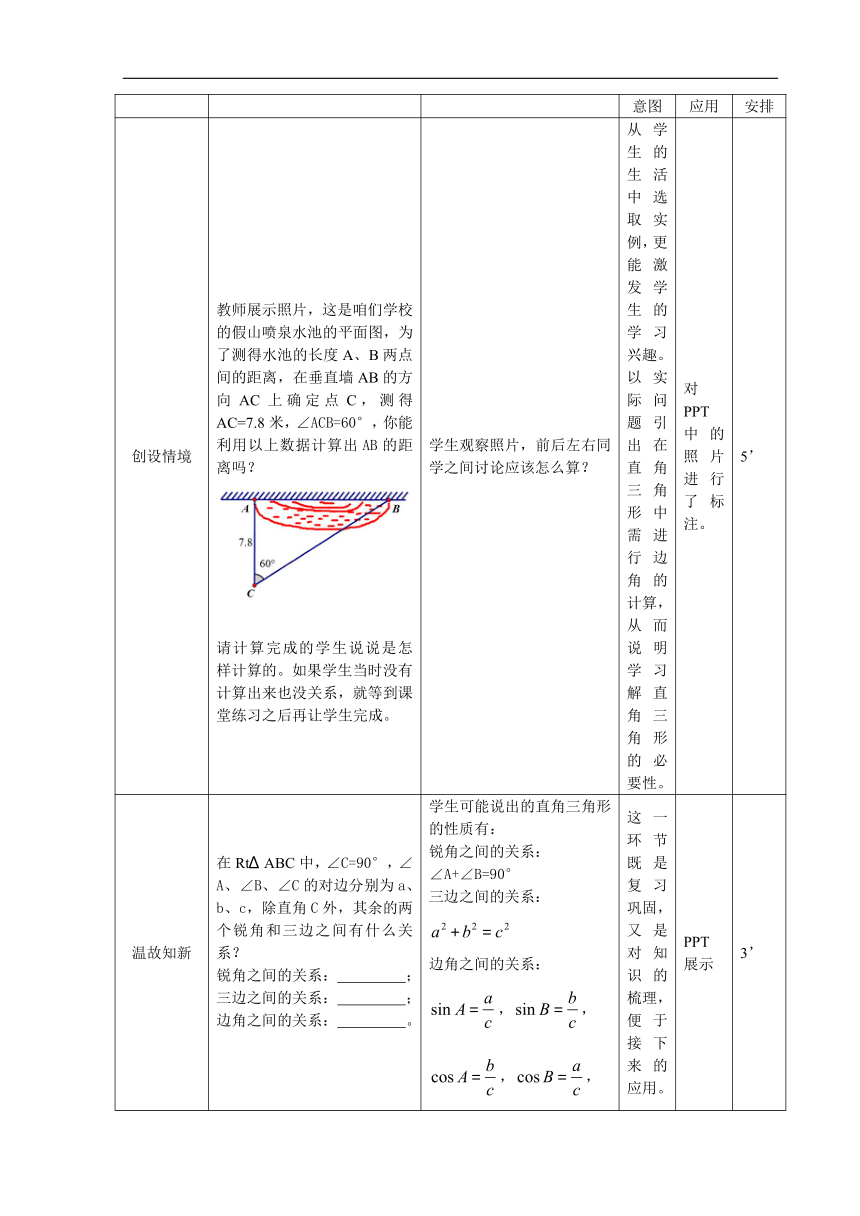

创设情境 教师展示照片,这是咱们学校的假山喷泉水池的平面图,为了测得水池的长度A、B两点间的距离,在垂直墙AB的方向AC上确定点C,测得AC=7.8米,∠ACB=60°,你能利用以上数据计算出AB的距离吗?请计算完成的学生说说是怎样计算的。如果学生当时没有计算出来也没关系,就等到课堂练习之后再让学生完成。 学生观察照片,前后左右同学之间讨论应该怎么算? 从学生的生活中选取实例,更能激发学生的学习兴趣。以实际问题引出在直角三角形中需进行边角的计算,从而说明学习解直角三角形的必要性。 对PPT中的照片进行了标注。 5’

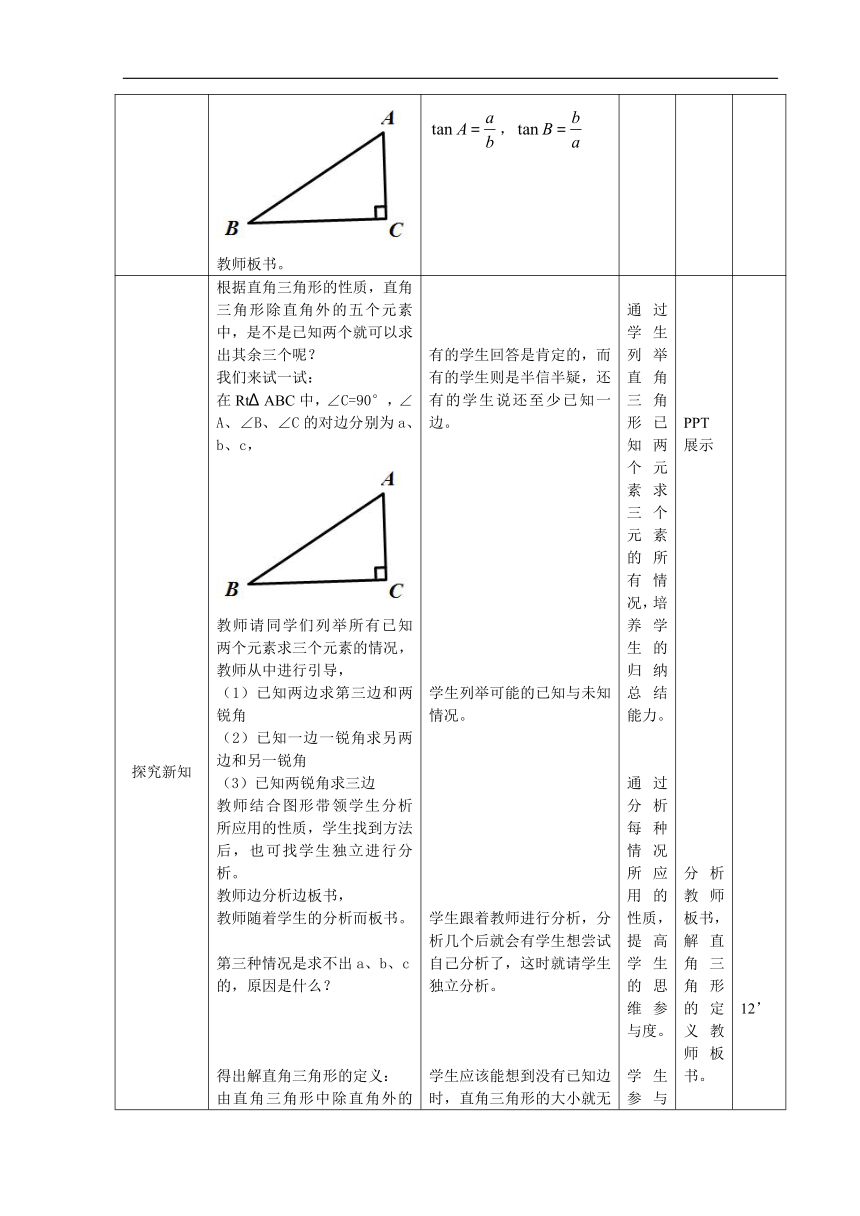

温故知新 在RtABC中,∠C=90°,∠A、∠B、∠C的对边分别为a、b、c,除直角C外,其余的两个锐角和三边之间有什么关系?锐角之间的关系: ;三边之间的关系: ;边角之间的关系: 。教师板书。 学生可能说出的直角三角形的性质有:锐角之间的关系:∠A+∠B=90°三边之间的关系:边角之间的关系:,,,,, 这一环节既是复习巩固,又是对知识的梳理,便于接下来的应用。 PPT展示 3’

探究新知 根据直角三角形的性质,直角三角形除直角外的五个元素中,是不是已知两个就可以求出其余三个呢?我们来试一试:在RtABC中,∠C=90°,∠A、∠B、∠C的对边分别为a、b、c,教师请同学们列举所有已知两个元素求三个元素的情况,教师从中进行引导,(1)已知两边求第三边和两锐角(2)已知一边一锐角求另两边和另一锐角(3)已知两锐角求三边教师结合图形带领学生分析所应用的性质,学生找到方法后,也可找学生独立进行分析。教师边分析边板书,教师随着学生的分析而板书。第三种情况是求不出a、b、c的,原因是什么?得出解直角三角形的定义:由直角三角形中除直角外的两个已知元素(其中至少一个是边),求出其余未知元素的过程,叫做解直角三角形。教师板书。 有的学生回答是肯定的,而有的学生则是半信半疑,还有的学生说还至少已知一边。学生列举可能的已知与未知情况。学生跟着教师进行分析,分析几个后就会有学生想尝试自己分析了,这时就请学生独立分析。学生应该能想到没有已知边时,直角三角形的大小就无法确定。学生在学案中书写。 通过学生列举直角三角形已知两个元素求三个元素的所有情况,培养学生的归纳总结能力。通过分析每种情况所应用的性质,提高学生的思维参与度。学生参与分析能更好地理解已知元素中“至少一个是边”的意义。 PPT展示分析教师板书,解直角三角形的定义教师板书。 12’

学习例题 教师展示例1,例1 已知:在RtABC中,∠C=90°,∠A=60°,,解这个直角三角形。教师板书画图并在图中标出已知条件。解:教师规范的书写例题过程,提出要求:先写出边角关系式,再进行变形,最后代值计算。教师提问:还有其他的解法吗?另解:显然这种解法更便于计算,所以在选关系式时第一个原则是尽量用乘法。在∠B没有算错的情况下,用这种方法,因为在选关系式时另一个原则是尽量多地含已知条件。教师展示例2,例2 已知:在RtABC中,∠C=90°,,解这个直角三角形。教师板书画图并在图中标出已知条件。解:另解: 学生跟随教师在学案中也书写例1的过程。学生可能会说出用“30°所对直角边等于斜边的一半”。这两个原则需要学生体会。学生跟随老师进行书写,对解题过程提出自己的问题。 学生跟着教师一起分析,体会怎样从已知到未知。由计算中的逻辑推理,进一步提升学生的逻辑思维能力。让学生跟着书写例题的解题过程是为了规范学生书写格式。 PPT展示例题画图和解题过程教师板书。 12’

课堂练习 教师展示练习题:在RtABC中,∠C=90°,根据下列条件解这个直角三角形:c=10,∠A=30°;c=8,b=;a=,b=. 学生独立完成书写过程。 通过两个小题检验学生的学习情况。 PPT展示 9’

归纳总结 教师请学生谈谈本节课的收获。学生对于解直角三角形的方法可能说不全,教师给予适当提示。 学生可能会说的收获:解直角三角形就是由直角三角形中除直角外的两个已知元素(其中至少一个是边),求出其余未知元素的过程;解直角三角形的依据是直角三角形的边角关系;解直角三角形的方法:①已知一锐角求另一个锐角用两锐角互余;②已知两边求第三边用勾股定理;③已知或求中有斜边用正弦或余弦,无斜边用正切。 学生回顾本节课的收获,体会如何从已知出发,正确选用适当的边角关系解题。 PPT展示 3’

拓展提高 教师展示拓展题目及作业: 已知:在RtABC中,∠C=90°,∠A=60°,CD⊥AB于点D,CD=,解这个直角三角形。布置作业:教科书 P112习题21-2 A组第3题 P119复习题 A组第3题 拓展题目学有余力的学生努力完成,其他学生不要求。作业是全体学生都要完成的。 拓展题目既是本节课的延伸,又是对下节课的铺垫。 学案中有此题目。 1’

学习效果评价设计

评价方式从课堂气氛的活跃程度看,是否达到师生之间、生生之间互动交流,每个学生是否都有事可做,是否行为与思维都参与到教学活动中。从学生三维目标达成情况看,课堂练习可反映知识能力目标,过程方法目标则会在今后的深入学习中体现,情感态度价值观目标的达成较为隐性,需要在长期的教学中不断培养。另外,可利用学生学习效果评价表对学生的学习效果进行评价。

评价量规评价方式评价内容评价项目评价等级ABCD学生自评对本节课知识的兴趣浓厚较浓厚一般弱本节课独立思考的情况好较好一般差有自信,能体验到学习成功的愉悦多较多一般少理解别人的思路,与同伴交流的意识好较好一般弱在知识、方法方面获得收获的程度高较高一般低遇到困难时积极思考的情况好较好一般差同伴互评本节课发言的次数多较多一般少本节课发言的质量高较高一般低本节课课堂练习的正确性高较高一般低教师评价上课听讲的专心程度专注较好一般有时分心行为及思维参与教学活动的程度高较高一般低课堂发言反映出的思维深度强较强一般弱课堂发现问题的角度多较多一般少课堂发现问题的能力强较强一般弱评价说明在评价等级下,相应的栏只选一项打“√”

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

本教学设计更尊重学生的主体地位,每个教学环节都是从学生的实际情况出发的。首先引入是让学生对校园内的假山喷水池进行测量、计算,学生感觉更真实,真正做到从学生的实际生活中创设问题情境,使学生对要学习的新知更感兴趣,更容易接受。其次在新知识的学习过程中安排的题目都是较容易计算的题目,因为我班的学生计算能力较差,本节课主要解决的是学生理解解直角三角形的定义、依据和方法问题,计算没必要太困难,重在让学生掌握解直角三角形的方法,尤其是会恰当的选取关系式解直角三角形。第三在归纳总结和拓展提高环节中也做到从学生的实际出发,我班学生的表达能力不是很强,所以教师对学生的小结进行适当的引导与补充,目的是帮助学生总结收获。另外我为学有余力的学生准备了拓展题目,为全体学生准备了作业,同样是以学生为主体的体现。第四在教学评价中采用多种评价方式、多个评价角度对学生进行客观的评价,进一步体现学生的主体性。

PAGE

课题 解直角三角形

教学背景分析

教学内容:本节的主要内容是解直角三角形的定义,以及利用直角三角形的边角关系解直角三角形的方法。它一方面是在学习了直角三角形两锐角互余、勾股定理、锐角三角函数的基础上,对直角三角形进一步的延伸研究,另一方面是为进一步解决圆的切线、以及圆和函数的综合性问题奠定了基础,特别是解含30°、45°、60°角的直角三角形非常重要。本节课在今后的证明和计算中都有着广泛的实际应用价值。学生情况:我所任教的班级是农村校普通班,我的学生计算能力较差,一部分学生乘除变形都会出错,对计算也存在畏难情绪,而本节课教学内容要求有一定的计算基础,可放慢计算节奏,使学生在轻松的环境中进行。我的学生逻辑思维能力也较差,不会举一反三,只会简单模仿。进入初三以来,学生学习数学的积极性有所提高,可充分发挥学生的自主性去学习,学习过程中提高逻辑思维能力和逻辑推理能力。教学方式:本节课首先创设问题情境,引导学生从实际问题中建立数学模型,然后在以最简洁的方式回顾原有知识的基础上,师生共同探究解直角三角形的定义与方法。通过例题的讲解,使学生掌握解直角三角形的方法;通过课堂练习,使学生达到强化解直角三角形的目的。学生在过程中克服困难,发展学生的数形结合思想,提升学生的逻辑思维能力和逻辑推理能力,使学生以一个研究者的身份进行学习,突出了学生在学习中的主体地位。教学手段:除了利用PPT、几何画板和实物投影进行教学外,传统的教学手段也是不可或缺的,三角板、粉笔和黑板。技术准备:课前组织学生对学校的假山喷水池进行了测量,课上展示照片,从照片中抽象出几何问题,创设教学情境。设计学案。

教学目标

1、知识与技能:理解解直角三角形的定义;会利用直角三角形的边角关系式解直角三角形。2、过程与方法:在根据已知与未知的关系选取适当关系式解直角三角形的过程中,发展学生的数形结合思想,提升学生的逻辑推理与逻辑思维能力。3、情感、态度与价值观:体会数学的严谨性与逻辑美。教学重点:利用直角三角形的边角关系解直角三角形。教学难点:恰当选用关系式解直角三角形。

教学过程

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

创设情境 教师展示照片,这是咱们学校的假山喷泉水池的平面图,为了测得水池的长度A、B两点间的距离,在垂直墙AB的方向AC上确定点C,测得AC=7.8米,∠ACB=60°,你能利用以上数据计算出AB的距离吗?请计算完成的学生说说是怎样计算的。如果学生当时没有计算出来也没关系,就等到课堂练习之后再让学生完成。 学生观察照片,前后左右同学之间讨论应该怎么算? 从学生的生活中选取实例,更能激发学生的学习兴趣。以实际问题引出在直角三角形中需进行边角的计算,从而说明学习解直角三角形的必要性。 对PPT中的照片进行了标注。 5’

温故知新 在RtABC中,∠C=90°,∠A、∠B、∠C的对边分别为a、b、c,除直角C外,其余的两个锐角和三边之间有什么关系?锐角之间的关系: ;三边之间的关系: ;边角之间的关系: 。教师板书。 学生可能说出的直角三角形的性质有:锐角之间的关系:∠A+∠B=90°三边之间的关系:边角之间的关系:,,,,, 这一环节既是复习巩固,又是对知识的梳理,便于接下来的应用。 PPT展示 3’

探究新知 根据直角三角形的性质,直角三角形除直角外的五个元素中,是不是已知两个就可以求出其余三个呢?我们来试一试:在RtABC中,∠C=90°,∠A、∠B、∠C的对边分别为a、b、c,教师请同学们列举所有已知两个元素求三个元素的情况,教师从中进行引导,(1)已知两边求第三边和两锐角(2)已知一边一锐角求另两边和另一锐角(3)已知两锐角求三边教师结合图形带领学生分析所应用的性质,学生找到方法后,也可找学生独立进行分析。教师边分析边板书,教师随着学生的分析而板书。第三种情况是求不出a、b、c的,原因是什么?得出解直角三角形的定义:由直角三角形中除直角外的两个已知元素(其中至少一个是边),求出其余未知元素的过程,叫做解直角三角形。教师板书。 有的学生回答是肯定的,而有的学生则是半信半疑,还有的学生说还至少已知一边。学生列举可能的已知与未知情况。学生跟着教师进行分析,分析几个后就会有学生想尝试自己分析了,这时就请学生独立分析。学生应该能想到没有已知边时,直角三角形的大小就无法确定。学生在学案中书写。 通过学生列举直角三角形已知两个元素求三个元素的所有情况,培养学生的归纳总结能力。通过分析每种情况所应用的性质,提高学生的思维参与度。学生参与分析能更好地理解已知元素中“至少一个是边”的意义。 PPT展示分析教师板书,解直角三角形的定义教师板书。 12’

学习例题 教师展示例1,例1 已知:在RtABC中,∠C=90°,∠A=60°,,解这个直角三角形。教师板书画图并在图中标出已知条件。解:教师规范的书写例题过程,提出要求:先写出边角关系式,再进行变形,最后代值计算。教师提问:还有其他的解法吗?另解:显然这种解法更便于计算,所以在选关系式时第一个原则是尽量用乘法。在∠B没有算错的情况下,用这种方法,因为在选关系式时另一个原则是尽量多地含已知条件。教师展示例2,例2 已知:在RtABC中,∠C=90°,,解这个直角三角形。教师板书画图并在图中标出已知条件。解:另解: 学生跟随教师在学案中也书写例1的过程。学生可能会说出用“30°所对直角边等于斜边的一半”。这两个原则需要学生体会。学生跟随老师进行书写,对解题过程提出自己的问题。 学生跟着教师一起分析,体会怎样从已知到未知。由计算中的逻辑推理,进一步提升学生的逻辑思维能力。让学生跟着书写例题的解题过程是为了规范学生书写格式。 PPT展示例题画图和解题过程教师板书。 12’

课堂练习 教师展示练习题:在RtABC中,∠C=90°,根据下列条件解这个直角三角形:c=10,∠A=30°;c=8,b=;a=,b=. 学生独立完成书写过程。 通过两个小题检验学生的学习情况。 PPT展示 9’

归纳总结 教师请学生谈谈本节课的收获。学生对于解直角三角形的方法可能说不全,教师给予适当提示。 学生可能会说的收获:解直角三角形就是由直角三角形中除直角外的两个已知元素(其中至少一个是边),求出其余未知元素的过程;解直角三角形的依据是直角三角形的边角关系;解直角三角形的方法:①已知一锐角求另一个锐角用两锐角互余;②已知两边求第三边用勾股定理;③已知或求中有斜边用正弦或余弦,无斜边用正切。 学生回顾本节课的收获,体会如何从已知出发,正确选用适当的边角关系解题。 PPT展示 3’

拓展提高 教师展示拓展题目及作业: 已知:在RtABC中,∠C=90°,∠A=60°,CD⊥AB于点D,CD=,解这个直角三角形。布置作业:教科书 P112习题21-2 A组第3题 P119复习题 A组第3题 拓展题目学有余力的学生努力完成,其他学生不要求。作业是全体学生都要完成的。 拓展题目既是本节课的延伸,又是对下节课的铺垫。 学案中有此题目。 1’

学习效果评价设计

评价方式从课堂气氛的活跃程度看,是否达到师生之间、生生之间互动交流,每个学生是否都有事可做,是否行为与思维都参与到教学活动中。从学生三维目标达成情况看,课堂练习可反映知识能力目标,过程方法目标则会在今后的深入学习中体现,情感态度价值观目标的达成较为隐性,需要在长期的教学中不断培养。另外,可利用学生学习效果评价表对学生的学习效果进行评价。

评价量规评价方式评价内容评价项目评价等级ABCD学生自评对本节课知识的兴趣浓厚较浓厚一般弱本节课独立思考的情况好较好一般差有自信,能体验到学习成功的愉悦多较多一般少理解别人的思路,与同伴交流的意识好较好一般弱在知识、方法方面获得收获的程度高较高一般低遇到困难时积极思考的情况好较好一般差同伴互评本节课发言的次数多较多一般少本节课发言的质量高较高一般低本节课课堂练习的正确性高较高一般低教师评价上课听讲的专心程度专注较好一般有时分心行为及思维参与教学活动的程度高较高一般低课堂发言反映出的思维深度强较强一般弱课堂发现问题的角度多较多一般少课堂发现问题的能力强较强一般弱评价说明在评价等级下,相应的栏只选一项打“√”

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

本教学设计更尊重学生的主体地位,每个教学环节都是从学生的实际情况出发的。首先引入是让学生对校园内的假山喷水池进行测量、计算,学生感觉更真实,真正做到从学生的实际生活中创设问题情境,使学生对要学习的新知更感兴趣,更容易接受。其次在新知识的学习过程中安排的题目都是较容易计算的题目,因为我班的学生计算能力较差,本节课主要解决的是学生理解解直角三角形的定义、依据和方法问题,计算没必要太困难,重在让学生掌握解直角三角形的方法,尤其是会恰当的选取关系式解直角三角形。第三在归纳总结和拓展提高环节中也做到从学生的实际出发,我班学生的表达能力不是很强,所以教师对学生的小结进行适当的引导与补充,目的是帮助学生总结收获。另外我为学有余力的学生准备了拓展题目,为全体学生准备了作业,同样是以学生为主体的体现。第四在教学评价中采用多种评价方式、多个评价角度对学生进行客观的评价,进一步体现学生的主体性。

PAGE

同课章节目录

- 第十八章 相似形

- 18.1 比例线段

- 18.2 黄金分割

- 18.3 平行线分三角形两边成比例

- 18.4 相似多边形

- 18.5 相似三角形的判定

- 18.6 相似三角形的性质

- 18.7 应用举例

- 第十九章 二次函数和反比例函数

- 19.1 二次函数

- 19.2 二次函数 y=ax2+bx+c(a≠0) 的图象

- 19.3 二次函数的性质

- 19.4 二次函数的应用

- 19.5 反比例函数

- 19.6 反比例函数的图象、性质和应用

- 第二十章 解直角三角形

- 20.1 锐角三角函数

- 20.2 30°、45°、60° 角的三角函数值

- 20.3 用科学计算器求锐角三角函数值

- 20.4 解直角三角形

- 20.5 测量与计算

- 第二十一章 圆(上)

- 21.1 圆的有关概念

- 21.2 过三点的圆

- 21.3 圆的对称性

- 21.4 圆周角

- 第二十二章 圆(下)

- 22.1 直线和圆的位置关系

- 22.2 圆的切线

- 22.3 正多边形的有关计算