九年级下册第三单元主题阅读 习题课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 九年级下册第三单元主题阅读 习题课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 97.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-12 10:29:57 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第三单元

单元主题阅读

单元主题——古代诗文阅读

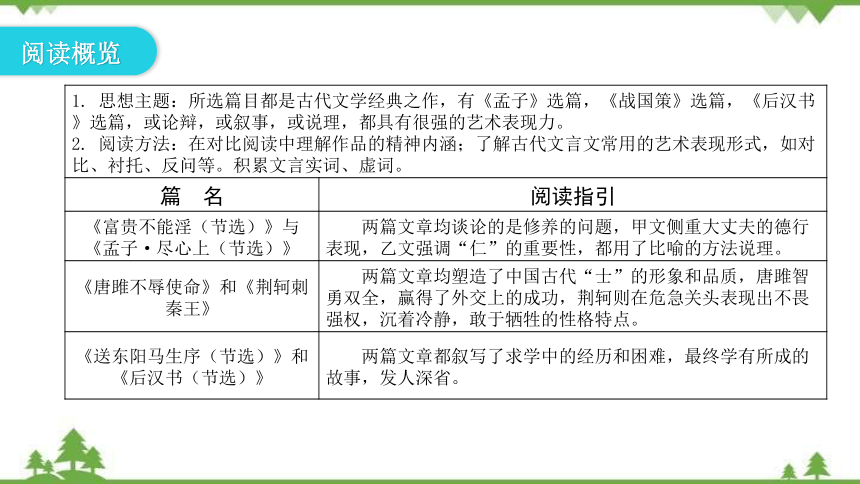

阅读概览

1. 思想主题:所选篇目都是古代文学经典之作,有《孟子》选篇,《战国策》选篇,《后汉书》选篇,或论辩,或叙事,或说理,都具有很强的艺术表现力。 2. 阅读方法:在对比阅读中理解作品的精神内涵;了解古代文言文常用的艺术表现形式,如对比、衬托、反问等。积累文言实词、虚词。

篇 名 阅读指引

《富贵不能淫(节选)》与 《孟子·尽心上(节选)》 两篇文章均谈论的是修养的问题,甲文侧重大丈夫的德行表现,乙文强调“仁”的重要性,都用了比喻的方法说理。

《唐雎不辱使命》和《荆轲刺秦王》 两篇文章均塑造了中国古代“士”的形象和品质,唐雎智勇双全,赢得了外交上的成功,荆轲则在危急关头表现出不畏强权,沉着冷静,敢于牺牲的性格特点。

《送东阳马生序(节选)》和 《后汉书(节选)》 两篇文章都叙写了求学中的经历和困难,最终学有所成的故事,发人深省。

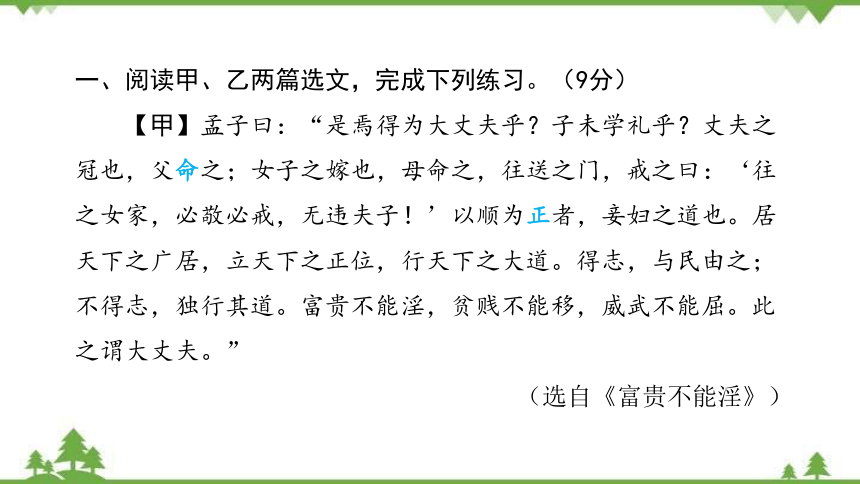

一、阅读甲、乙两篇选文,完成下列练习。(9分)

【甲】孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(选自《富贵不能淫》)

【乙】孟子自范①之齐,望见齐王之子。喟然叹曰:“居移气养移体大哉居乎!夫非尽人之子与?”

孟子曰:“王子宫室、车马、衣服多与人同,而王子若彼者,其居使之然也;况居天下之广居者乎?鲁君之宋,呼于垤泽②之门。守者曰:‘此非吾君也,何其声之似我君也?’此无他,居相似也。”

(选自《孟子·尽心上》)

【注释】①范:地名。②垤(dié)泽之门:宋国城门。

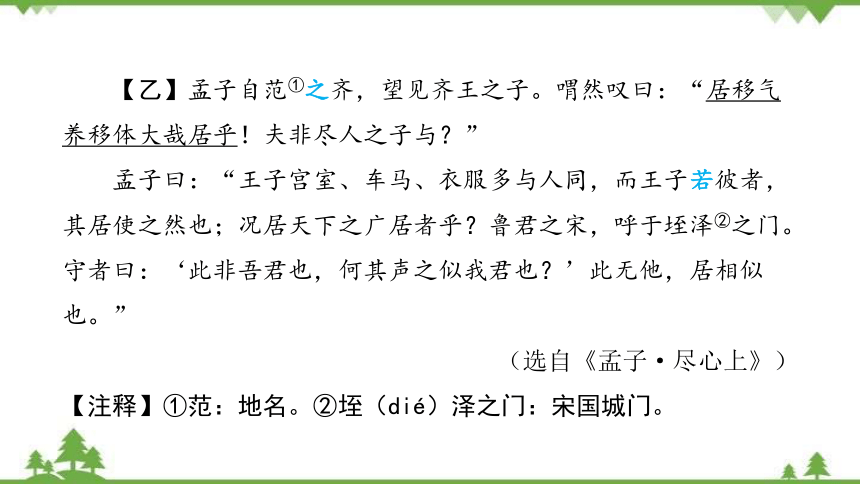

参考译文:【甲】孟子说:“这哪能算是有大志、有作为、有气节的男子呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲给以训导;女子出嫁时,母亲给以训导,送(她)到门口,告诫她说:‘到了你夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为常法,是妇女遵循的规则。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使其迷惑,贫贱不能使其动摇,威武不能使其屈服。这样才叫有大志、有作为、有气节的男子。”

【乙】孟子从范邑到齐国的国都,远远看见齐王的儿子,长叹一声说:“居住环境能够改变人的气质,所得到的奉养能够改变人的体质,居处环境真是太重要了!难道(齐国王子)不同样是人的儿子吗?”

孟子说:“王子所住的宫殿、所乘的车马、所穿的衣服大多是与别人相同的,而王子却显得与众不同,正是居处环境使他(变成)那样的。何况住在‘仁’这个天下最宽广居处中的人呢?鲁国国君到宋国去,在宋国的垤泽门大声呼喊,守门人说:‘这并不是我们宋国的国君,为什么他的声音那么像我们的国君的声音呢?’这没有别的原因,只是居处环境相似罢了。”

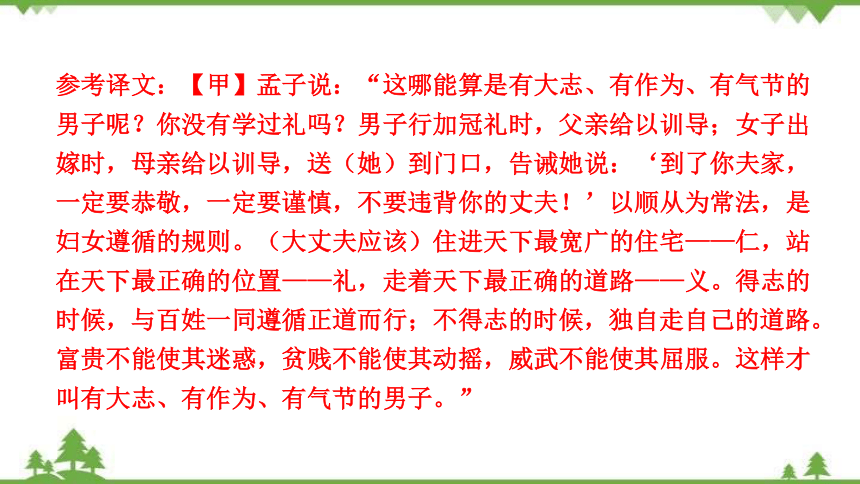

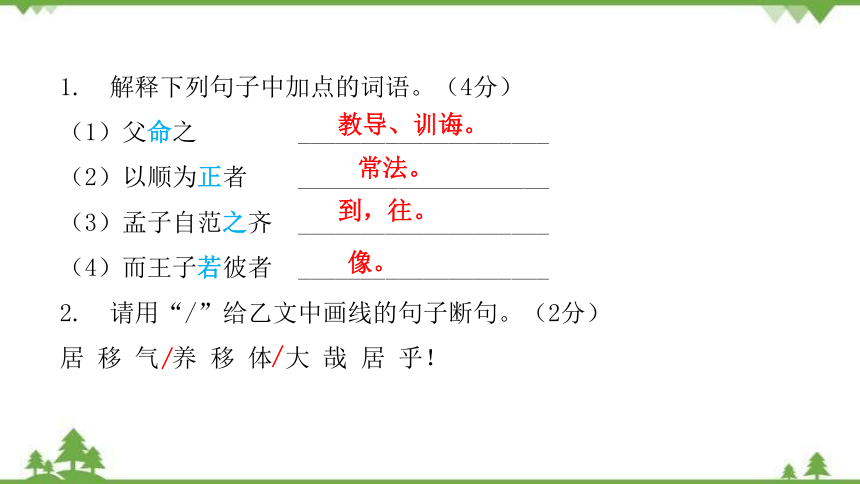

1. 解释下列句子中加点的词语。(4分)

(1)父命之 ____________________

(2)以顺为正者 ____________________

(3)孟子自范之齐 ____________________

(4)而王子若彼者 ____________________

2. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(2分)

居 移 气 养 移 体 大 哉 居 乎!

教导、训诲。

常法。

到,往。

像。

/

/

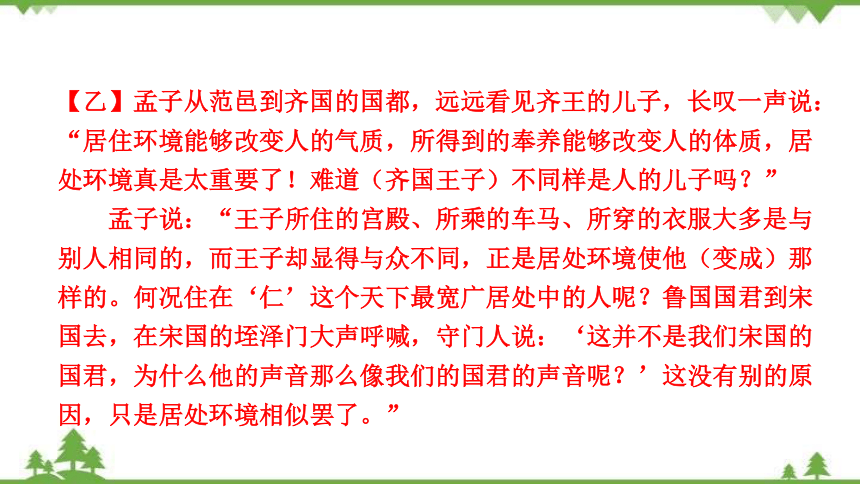

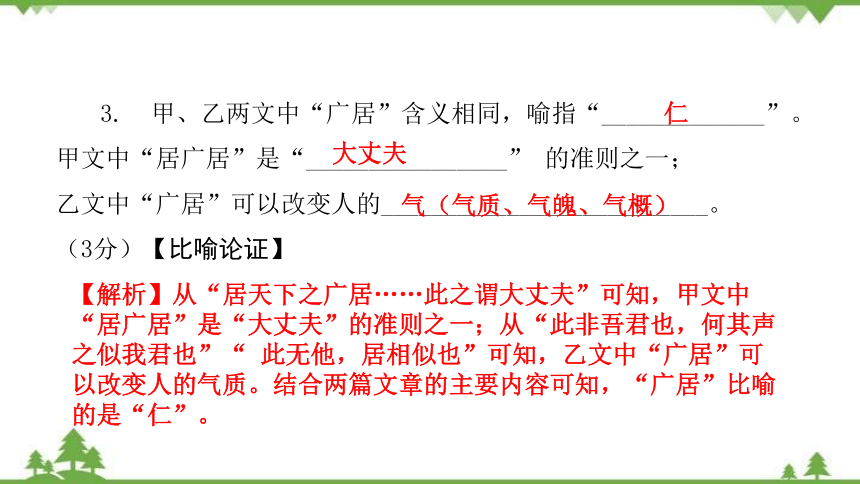

3. 甲、乙两文中“广居”含义相同,喻指“_____________”。

甲文中“居广居”是“________________” 的准则之一;

乙文中“广居”可以改变人的__________________________。

(3分)【比喻论证】

仁

大丈夫

气(气质、气魄、气概)

【解析】从“居天下之广居……此之谓大丈夫”可知,甲文中“居广居”是“大丈夫”的准则之一;从“此非吾君也,何其声之似我君也”“ 此无他,居相似也”可知,乙文中“广居”可以改变人的气质。结合两篇文章的主要内容可知,“广居”比喻的是“仁”。

二、阅读甲、乙两篇选文,完成下列练习。(9分)

【甲】秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

……

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(选自《唐雎不辱使命》)

【乙】荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进,至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图。”轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中 执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

(选自《战国策》)

【注释】①樊於期:秦国将领,因得罪秦王逃到燕国。②秦武阳:人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③陛:殿前的台阶。④少:同“稍”。⑤假借:在文中是“原谅”的意思。⑥发:打开。⑦揕(zhèn):用刀剑等刺。⑧绝:挣断。⑨还:同“环”,绕。⑩卒:同“猝”,突然。 郎中:宫廷的侍卫。

参考译文:【乙】荆轲捧着封藏樊於期头颅的匣子,秦武阳捧着装地图的匣子,按顺序走上前,走到宫殿前台阶下,这时秦武阳脸色陡变,浑身发抖,害怕起来,秦国大臣们对此感到奇怪,荆轲回过头朝秦武阳笑了笑,走上前去向秦王谢罪说:“(他是)北方荒野之地的粗人,没有见过世面,今日得见天子,所以害怕得发抖,希望大王稍加宽容,让他能在大王面前完成使命。”秦王对荆轲说:“起来,把秦武阳拿的地图取过来。”荆轲就取过地图奉送上去,打开地图卷轴,地图完全展开时,露出了匕首。于是(荆轲)左手拉住秦王的衣袖,右手抓过匕首就刺向秦王。还没有刺到(秦王)身上,秦王大吃一惊,抽身而起,挣断衣袖。(秦王)赶忙伸手拔

剑,剑身太长,卡在剑鞘里了。当时情况紧急,剑又竖着卡得太紧,所以不能立刻拔出来。荆轲追赶秦王,秦王只好绕着柱子逃跑。群臣都惊慌失措,由于突然发生了出人意料的事,一个个都失去了常态。而且秦律(规定):大臣在殿上侍奉君王时,不得携带任何兵器;守卫宫禁的侍卫虽然带着武器,但都站在殿下,没有(秦王的)命令不能上殿。正在危急的时候,(秦王)来不及召来殿下卫兵,因此荆轲追赶秦王的时候,大臣们在仓促之间惊慌失措,没有什么东西拿来还击荆轲,只好一起用手击打他。

1. 解释下列句子中加点的词语。(4分)

(1)安陵君受地于先王而守之 __________________

(2)长跪而谢之 __________________

(3)寡人谕矣 __________________

(4)图穷而匕首见 __________________

2. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(2分)

方 急 时 不 及 召 下 兵 以 故 荆 轲 逐 秦 王。

介词,从、由。

道歉。

穷尽,完结。

明白,懂得。

/

/

3. 下列对甲、乙两文的分析理解,不正确的一项是( )(3分)【对比手法的运用】

A. 甲文记叙的是强国和弱国之间进行了一场外交斗争,最后弱国取得胜利的故事。

B. 乙文记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C. 乙文中记载了秦国的一条法律:带刀的侍卫一般不上殿,上殿的臣子不能带刀。

D. 甲乙两文在人物刻画上均用了对比的方法,其中乙文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

B

3.【解析】其余的臣子并不是袖手旁观,而是一时之间失了方寸,而且因为秦律的限制,没来得及召来卫兵,大臣们只能用手来击打荆轲。

三、阅读甲、乙两篇选文,完成下列练习。(9分)

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(选自《送东阳马生序》)

【乙】(郑玄)以山东无足问者,乃西入关,因涿郡①卢植,事扶风马融。融门徒四百余人,升堂进者五十余生。融素骄贵,玄在门下三年不得见乃使高业弟子传授于玄。玄日夜寻诵,未尝怠倦。会融集诸生考论图纬②,闻玄善算,乃召见于楼上。玄因从质诸疑义,问毕辞归。融喟然谓门人曰:“郑生今去,吾道东矣!”玄自游学,十余年乃归乡里。家贫,客耕东莱,学徒相随已数百千人。

(选自《后汉书》)

【注释】①涿郡:郡名,为今河北省涿县治。②图纬:专论占验术数的书。

参考译文:【乙】(郑玄)认为崤山之东没什么名师可求教了,就西入函谷关,经由涿郡的卢植的介绍,拜扶风马融为师。马融门徒四百余人,能得到他当面教诲的(只有)五十多人。马融平素很自负,郑玄在他门下,三年都未能得到当面讨教的机会,(马融)只是让弟子向郑玄传授学问。郑玄就找来书日夜钻研诵读,从来没有懈怠、厌倦过。(有一次)适逢马融集中诸弟子,考论图纬方面的学问,他听说郑玄长于算术,便在楼上召见了他,郑玄趁机跟大家一起向马融请教疑难之处,请教完疑难问题,郑玄就告辞回乡了,马融(知道后)慨叹地对门徒们说:“郑玄离去之后,我的学问就会东传了!”郑玄自游学始,十余年后才回故里。他家里贫穷,在东莱为人佣耕,(后来)他的门徒已有千人左右。

1. 下列各组句子中加点词语的意义和用法都相同的一项是( )(3分)

A. 每假借于藏书之家/公将鼓之

B. 以是人多以书假余/屠惧,投以骨

C. 乃西入关/太丘舍去,去后乃至

D. 乃召见于楼上/所欲有甚于生者

1.【解析】A. 结构助词,的/音节助词,不译;B. 介词,把;D. 介词,在/介词,比;C. 连词,于是,就/副词,才。

B

2. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(3分)

玄 在 门 下 三 年 不 得 见 乃 使 高 业 弟 子 传 授 于 玄。

3. 宋濂与郑玄在求师中都遇到了什么困难?各自是如何克服的?请简要概括。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/

/

困难:身边没有博学的人可以求教,求学中被老师怠慢。

宋濂:①到百里外“执经叩问”。②态度恭顺,礼节周到,坚持求教。

郑玄:①西行入关,经人介绍从师马融。②不懈怠,跟随“高业弟子”求学,抓住机会向马融求教。

第三单元

单元主题阅读

单元主题——古代诗文阅读

阅读概览

1. 思想主题:所选篇目都是古代文学经典之作,有《孟子》选篇,《战国策》选篇,《后汉书》选篇,或论辩,或叙事,或说理,都具有很强的艺术表现力。 2. 阅读方法:在对比阅读中理解作品的精神内涵;了解古代文言文常用的艺术表现形式,如对比、衬托、反问等。积累文言实词、虚词。

篇 名 阅读指引

《富贵不能淫(节选)》与 《孟子·尽心上(节选)》 两篇文章均谈论的是修养的问题,甲文侧重大丈夫的德行表现,乙文强调“仁”的重要性,都用了比喻的方法说理。

《唐雎不辱使命》和《荆轲刺秦王》 两篇文章均塑造了中国古代“士”的形象和品质,唐雎智勇双全,赢得了外交上的成功,荆轲则在危急关头表现出不畏强权,沉着冷静,敢于牺牲的性格特点。

《送东阳马生序(节选)》和 《后汉书(节选)》 两篇文章都叙写了求学中的经历和困难,最终学有所成的故事,发人深省。

一、阅读甲、乙两篇选文,完成下列练习。(9分)

【甲】孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(选自《富贵不能淫》)

【乙】孟子自范①之齐,望见齐王之子。喟然叹曰:“居移气养移体大哉居乎!夫非尽人之子与?”

孟子曰:“王子宫室、车马、衣服多与人同,而王子若彼者,其居使之然也;况居天下之广居者乎?鲁君之宋,呼于垤泽②之门。守者曰:‘此非吾君也,何其声之似我君也?’此无他,居相似也。”

(选自《孟子·尽心上》)

【注释】①范:地名。②垤(dié)泽之门:宋国城门。

参考译文:【甲】孟子说:“这哪能算是有大志、有作为、有气节的男子呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲给以训导;女子出嫁时,母亲给以训导,送(她)到门口,告诫她说:‘到了你夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为常法,是妇女遵循的规则。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使其迷惑,贫贱不能使其动摇,威武不能使其屈服。这样才叫有大志、有作为、有气节的男子。”

【乙】孟子从范邑到齐国的国都,远远看见齐王的儿子,长叹一声说:“居住环境能够改变人的气质,所得到的奉养能够改变人的体质,居处环境真是太重要了!难道(齐国王子)不同样是人的儿子吗?”

孟子说:“王子所住的宫殿、所乘的车马、所穿的衣服大多是与别人相同的,而王子却显得与众不同,正是居处环境使他(变成)那样的。何况住在‘仁’这个天下最宽广居处中的人呢?鲁国国君到宋国去,在宋国的垤泽门大声呼喊,守门人说:‘这并不是我们宋国的国君,为什么他的声音那么像我们的国君的声音呢?’这没有别的原因,只是居处环境相似罢了。”

1. 解释下列句子中加点的词语。(4分)

(1)父命之 ____________________

(2)以顺为正者 ____________________

(3)孟子自范之齐 ____________________

(4)而王子若彼者 ____________________

2. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(2分)

居 移 气 养 移 体 大 哉 居 乎!

教导、训诲。

常法。

到,往。

像。

/

/

3. 甲、乙两文中“广居”含义相同,喻指“_____________”。

甲文中“居广居”是“________________” 的准则之一;

乙文中“广居”可以改变人的__________________________。

(3分)【比喻论证】

仁

大丈夫

气(气质、气魄、气概)

【解析】从“居天下之广居……此之谓大丈夫”可知,甲文中“居广居”是“大丈夫”的准则之一;从“此非吾君也,何其声之似我君也”“ 此无他,居相似也”可知,乙文中“广居”可以改变人的气质。结合两篇文章的主要内容可知,“广居”比喻的是“仁”。

二、阅读甲、乙两篇选文,完成下列练习。(9分)

【甲】秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

……

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(选自《唐雎不辱使命》)

【乙】荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进,至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图。”轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中 执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

(选自《战国策》)

【注释】①樊於期:秦国将领,因得罪秦王逃到燕国。②秦武阳:人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③陛:殿前的台阶。④少:同“稍”。⑤假借:在文中是“原谅”的意思。⑥发:打开。⑦揕(zhèn):用刀剑等刺。⑧绝:挣断。⑨还:同“环”,绕。⑩卒:同“猝”,突然。 郎中:宫廷的侍卫。

参考译文:【乙】荆轲捧着封藏樊於期头颅的匣子,秦武阳捧着装地图的匣子,按顺序走上前,走到宫殿前台阶下,这时秦武阳脸色陡变,浑身发抖,害怕起来,秦国大臣们对此感到奇怪,荆轲回过头朝秦武阳笑了笑,走上前去向秦王谢罪说:“(他是)北方荒野之地的粗人,没有见过世面,今日得见天子,所以害怕得发抖,希望大王稍加宽容,让他能在大王面前完成使命。”秦王对荆轲说:“起来,把秦武阳拿的地图取过来。”荆轲就取过地图奉送上去,打开地图卷轴,地图完全展开时,露出了匕首。于是(荆轲)左手拉住秦王的衣袖,右手抓过匕首就刺向秦王。还没有刺到(秦王)身上,秦王大吃一惊,抽身而起,挣断衣袖。(秦王)赶忙伸手拔

剑,剑身太长,卡在剑鞘里了。当时情况紧急,剑又竖着卡得太紧,所以不能立刻拔出来。荆轲追赶秦王,秦王只好绕着柱子逃跑。群臣都惊慌失措,由于突然发生了出人意料的事,一个个都失去了常态。而且秦律(规定):大臣在殿上侍奉君王时,不得携带任何兵器;守卫宫禁的侍卫虽然带着武器,但都站在殿下,没有(秦王的)命令不能上殿。正在危急的时候,(秦王)来不及召来殿下卫兵,因此荆轲追赶秦王的时候,大臣们在仓促之间惊慌失措,没有什么东西拿来还击荆轲,只好一起用手击打他。

1. 解释下列句子中加点的词语。(4分)

(1)安陵君受地于先王而守之 __________________

(2)长跪而谢之 __________________

(3)寡人谕矣 __________________

(4)图穷而匕首见 __________________

2. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(2分)

方 急 时 不 及 召 下 兵 以 故 荆 轲 逐 秦 王。

介词,从、由。

道歉。

穷尽,完结。

明白,懂得。

/

/

3. 下列对甲、乙两文的分析理解,不正确的一项是( )(3分)【对比手法的运用】

A. 甲文记叙的是强国和弱国之间进行了一场外交斗争,最后弱国取得胜利的故事。

B. 乙文记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C. 乙文中记载了秦国的一条法律:带刀的侍卫一般不上殿,上殿的臣子不能带刀。

D. 甲乙两文在人物刻画上均用了对比的方法,其中乙文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

B

3.【解析】其余的臣子并不是袖手旁观,而是一时之间失了方寸,而且因为秦律的限制,没来得及召来卫兵,大臣们只能用手来击打荆轲。

三、阅读甲、乙两篇选文,完成下列练习。(9分)

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(选自《送东阳马生序》)

【乙】(郑玄)以山东无足问者,乃西入关,因涿郡①卢植,事扶风马融。融门徒四百余人,升堂进者五十余生。融素骄贵,玄在门下三年不得见乃使高业弟子传授于玄。玄日夜寻诵,未尝怠倦。会融集诸生考论图纬②,闻玄善算,乃召见于楼上。玄因从质诸疑义,问毕辞归。融喟然谓门人曰:“郑生今去,吾道东矣!”玄自游学,十余年乃归乡里。家贫,客耕东莱,学徒相随已数百千人。

(选自《后汉书》)

【注释】①涿郡:郡名,为今河北省涿县治。②图纬:专论占验术数的书。

参考译文:【乙】(郑玄)认为崤山之东没什么名师可求教了,就西入函谷关,经由涿郡的卢植的介绍,拜扶风马融为师。马融门徒四百余人,能得到他当面教诲的(只有)五十多人。马融平素很自负,郑玄在他门下,三年都未能得到当面讨教的机会,(马融)只是让弟子向郑玄传授学问。郑玄就找来书日夜钻研诵读,从来没有懈怠、厌倦过。(有一次)适逢马融集中诸弟子,考论图纬方面的学问,他听说郑玄长于算术,便在楼上召见了他,郑玄趁机跟大家一起向马融请教疑难之处,请教完疑难问题,郑玄就告辞回乡了,马融(知道后)慨叹地对门徒们说:“郑玄离去之后,我的学问就会东传了!”郑玄自游学始,十余年后才回故里。他家里贫穷,在东莱为人佣耕,(后来)他的门徒已有千人左右。

1. 下列各组句子中加点词语的意义和用法都相同的一项是( )(3分)

A. 每假借于藏书之家/公将鼓之

B. 以是人多以书假余/屠惧,投以骨

C. 乃西入关/太丘舍去,去后乃至

D. 乃召见于楼上/所欲有甚于生者

1.【解析】A. 结构助词,的/音节助词,不译;B. 介词,把;D. 介词,在/介词,比;C. 连词,于是,就/副词,才。

B

2. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(3分)

玄 在 门 下 三 年 不 得 见 乃 使 高 业 弟 子 传 授 于 玄。

3. 宋濂与郑玄在求师中都遇到了什么困难?各自是如何克服的?请简要概括。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/

/

困难:身边没有博学的人可以求教,求学中被老师怠慢。

宋濂:①到百里外“执经叩问”。②态度恭顺,礼节周到,坚持求教。

郑玄:①西行入关,经人介绍从师马融。②不懈怠,跟随“高业弟子”求学,抓住机会向马融求教。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读