2021-2022学年高一历史人教统编版中外历史纲要下册测试卷:第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高一历史人教统编版中外历史纲要下册测试卷:第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 73.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-13 21:01:41 | ||

图片预览

文档简介

第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

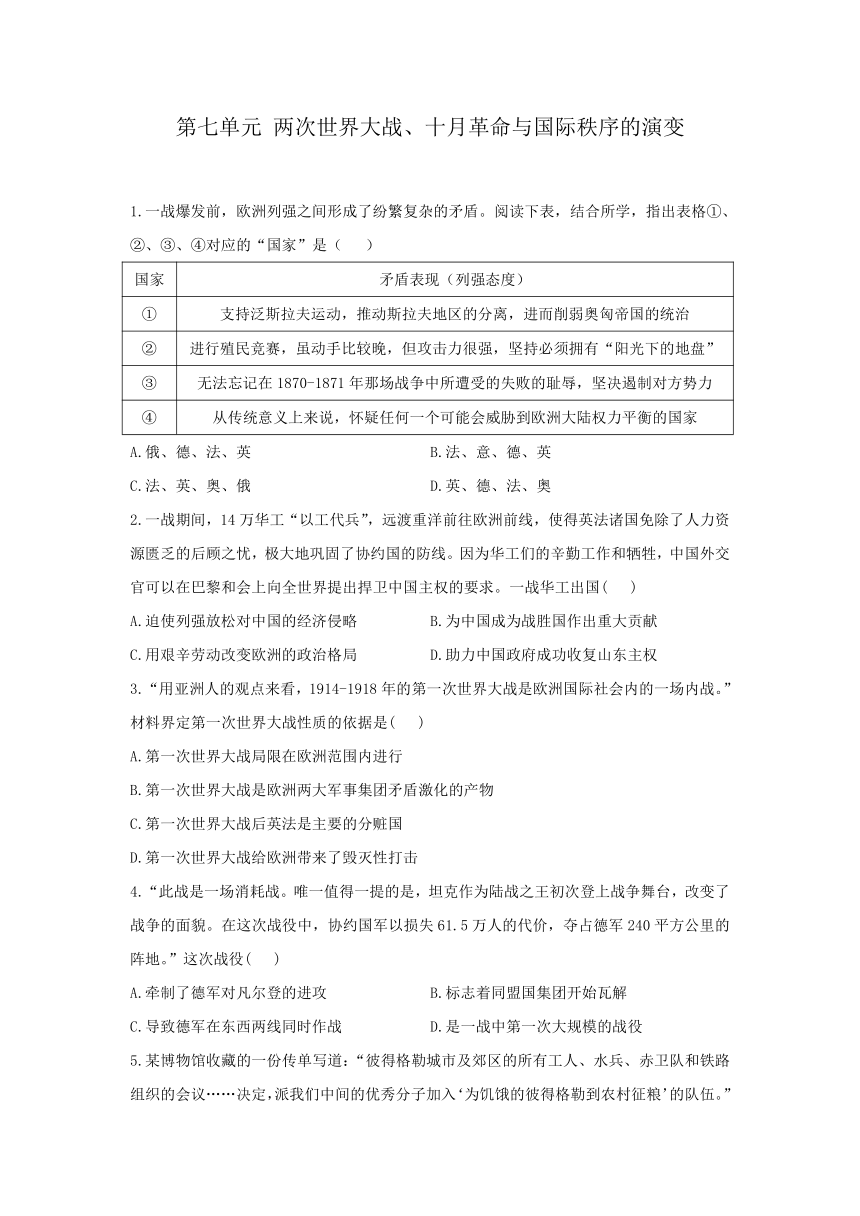

1.一战爆发前,欧洲列强之间形成了纷繁复杂的矛盾。阅读下表,结合所学,指出表格①、②、③、④对应的“国家”是( )

国家 矛盾表现(列强态度)

① 支持泛斯拉夫运动,推动斯拉夫地区的分离,进而削弱奥匈帝国的统治

② 进行殖民竞赛,虽动手比较晚,但攻击力很强,坚持必须拥有“阳光下的地盘”

③ 无法忘记在1870-1871年那场战争中所遭受的失败的耻辱,坚决遏制对方势力

④ 从传统意义上来说,怀疑任何一个可能会威胁到欧洲大陆权力平衡的国家

A.俄、德、法、英 B.法、意、德、英

C.法、英、奥、俄 D.英、德、法、奥

2.一战期间,14万华工“以工代兵”,远渡重洋前往欧洲前线,使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线。因为华工们的辛勤工作和牺牲,中国外交官可以在巴黎和会上向全世界提出捍卫中国主权的要求。一战华工出国( )

A.迫使列强放松对中国的经济侵略 B.为中国成为战胜国作出重大贡献

C.用艰辛劳动改变欧洲的政治格局 D.助力中国政府成功收复山东主权

3.“用亚洲人的观点来看,1914-1918年的第一次世界大战是欧洲国际社会内的一场内战。”材料界定第一次世界大战性质的依据是( )

A.第一次世界大战局限在欧洲范围内进行

B.第一次世界大战是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物

C.第一次世界大战后英法是主要的分赃国

D.第一次世界大战给欧洲带来了毁灭性打击

4.“此战是一场消耗战。唯一值得一提的是,坦克作为陆战之王初次登上战争舞台,改变了战争的面貌。在这次战役中,协约国军以损失61.5万人的代价,夺占德军240平方公里的阵地。”这次战役( )

A.牵制了德军对凡尔登的进攻 B.标志着同盟国集团开始瓦解

C.导致德军在东西两线同时作战 D.是一战中第一次大规模的战役

5.某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮’的队伍。”这一传单出现的历史背景应是( )。

A.政府的战争政策造成粮荒 B.新生的苏维埃政权面临困境

C.农业集体化运动出现失误 D.德国法西斯大举入侵苏联

6.苏联在实施新经济政策的过程中,出现了农村富农阶层控制着剩余粮食并拒绝购买高价工业产品,在城市工业品卖不出去、缺乏粮食没有粮食出口换取工业设备的现象。据此可知苏联( )

A.新经济政策造成了严重的危机 B.国内商品货币关系尚未恢复

C.受到西方资本主义的经济封锁 D.推行农业集体化具有必要性

7.有学者指出:二战前的苏俄(联)面临着两大难关,一是十月革命后的苏俄(联)发展虽快,但没有完全摆脱小农经济结构,工业化改革迫在眉睫;二是20世纪30年代面临日益严重的法西斯入侵威胁,苏联必须发展重工业以保卫国家的主权和领土完整。这一观点( )

A.淡化斯大林体制对苏联产生的影响 B.说明斯大林体制的形成具有历史特殊性

C.肯定苏联在反法西斯战争中的作用 D.阐明十月革命与斯大林体制之间的联系

8.1923年,中国共产党一份议决案中指出:“依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……”。中国共产党的这一认识( )

A.标志革命统一战线正式建立 B.推动了国共两党第一次合作

C.放弃了党对民主革命领导权 D.导致国民革命运动最终失败

9.从1954到1958年,苏联政府投资67亿卢布,动员数十万志愿者,共开垦荒地四千多万公顷,同期全国粮食产量增长50%以上,其中的三分之一就是由这些新开垦的土地提供的。据此可知当时苏联( )

A.解决了经济结构不平衡的问题 B.成为世界粮食出口大国

C.成功摆脱了斯大林模式的束缚 D.经济改革侧重农业领域

10.积累率是积累基金在国民收入使用总额中所占的比重。“一五”计划前,苏联的积累率为19%,“一五”计划后提高到了 33%。当时主要资本主义国家的积累率为15%。这反映出“斯大林模 式”下( )

A.高度集中的管理体制不利于生产发展

B.工业化加速是以牺牲农业为代价的

C.单一的公有制体制阻碍了生产发展

D.工业化加速的同时忽视了改善民生

11.有人这样描写甘地:“他有宗教家仁厚的胸怀,革命家雄浑的魅力,凭着一把盐,几部纺织机……成为顶天立地的‘圣雄’。”下列属于“凭着一把盐”这一历史事件影响的是( )

A.英国殖民当局继续高压统治印度而制造了阿姆利则惨案

B.英国殖民当局被迫改变策略后甘地停止不合作运动

C.英国首相随后派出使节同甘地等商谈印度自治问题

D.使非暴力不合作运动开始发展为全国性的抗英运动

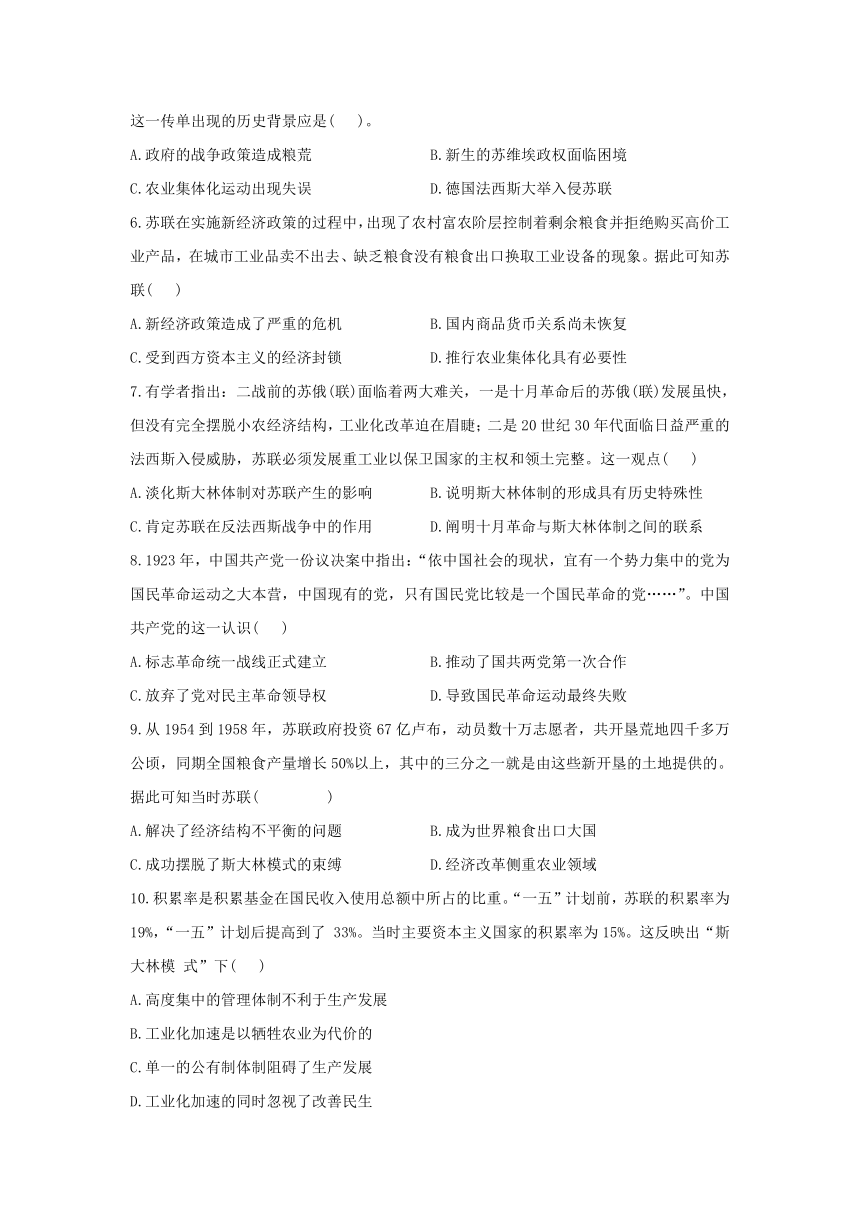

12.以下几个人物的共同点是( )

A.都为各自国家的独立和发展做出了贡献 B.在非暴力不合作运动中发挥了重要的作用

C.都进行了资产阶级改革 D.都是无产阶级领导的民族解放运动

13.阅读材料,回答问题。

材料一 在战后,亚洲国家对西方列强集体失望。英国没有兑现印度期待的自治。反而变本加厉,加深了印度的殖民枷锁。这导致甘地等印度精英从支持英国参战变成了一个不折不扣的民族主义者,开始推动印度独立。……比之外,一战使得亚洲的知识分子们经历了期望和失望,也让他们开始反思西方文明。亚洲人到底还要不要向西方学习?还是要自己另起炉灶?亚洲的价值和未来的归宿是怎么样的?

——摘编自徐国琦《亚洲为什么要重新审视一战的历史?》

材料二 1942年2月,蒋介石访问印度,目的之一是调和英国殖民地当局和印度独立势力的对立情绪,以便英国整合印度人力物力全力对抗法西斯。“彼受英人统治之苦痛而演成今日铁石心肠,无论任何革命热忱,亦不能转移其忍心之毫末。余对其观念之综论,彼惟知爱印度有印度……乃印度哲学与传统精神所造成。只知忍痛而毫无热忱,实非革命首领之特性。余乃断言印度革命之不易成功也。”

——摘编自《<蒋介石访问印度内幕>蒋介石日记》

(1)根据材料一,结合所学,简述一战结束后英国对印度加深“殖民枷锁"及甘地演变为“民族主义者”的表现。指出甘地在对西方文明反思的基础上提出的经济主张。

(2)根据材料二,结合所学,用史实说明“英国与印度独立势力的对立”,并概括蒋介石对甘地的印象。

1.答案:A

解析:结合所学知识可知,一战前夕,俄国支持泛斯拉夫运动,推动斯拉夫地区的分离,进而削弱奥匈帝国的统治;德国希望获得"阳光下的底盘”,掀起殖民竞赛;法国企图遏制德国的势力,一雪1870一1871年战败的耻辱;英国对待欧洲大陆的政策是势力均衡,因此A正确,BCD排除。

2.答案:B

解析:据“使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线”可知,中国劳工为一战协约国的胜利做出巨大贡献,故B正确;列强放松对中国侵略的原因是忙于战争,无暇它顾,而不是由于华工的缘故,故A错误;华工虽然做出贡献,但是不能够改变欧洲格局,故C错误;巴黎和会上,中国并未收复山东主权,故D错误。

3.答案:B

解析:注意题干的立足点是“亚洲人的观点”,第一次世界大战的爆发是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物,故选B项。一战的战场范围不仅仅在欧洲,排除A项;一战后的分赃国还有日、美、意等国,排除C项;一战给各国人民带来深重灾难沉重打击了帝国主义和殖民主义体系,排除D项。

4.答案:A

解析:根据材料信息“坦克作为陆战之王初次登上战争舞台”等可得出这是索姆河战役,该战役的发动是为了牵制德军对凡尔登的进攻,故选A项。索姆河战役爆发是在1916年,当时战事处于胶着状况,尚未分出胜负,故排除B项。这是西线的战役,故排除C项。马恩河战役是一战中第一次大规模的战役,故排除D项。

5.答案:B

解析:从材料中“为饥饿的彼得格勒到农村征粮”可以看出,当时正在实行战时共产主义政策,而战时共产主义政策的实行是因为当时苏俄面临严峻的形势,故B项符合当时的历史背景。粮荒并不是因苏俄的战争政策造成的,故A项错误。农业集体化运动中并未出现工人、士兵到农村征粮的情况,且农业集体化出现在斯大林时期,故C项错误。德国法西斯进攻苏联时,苏联已成为欧洲强国,不会出现大规模缺粮的情况,故D项错误。

6.答案:D

解析:材料反映新经济政策在实施过程中出现了问题,不利于苏联积累资金,影响了工业发展,说明新经济政策的废除具有历史必然性,推行农业集体化具有必要性,故选D;A项夸大了新经济政策造成的影响,排除;新经济政策利用商品货币关系来发展经济,排除B;C项与材料信息无关,排除。

7.答案:B

解析:材料体现的是斯大林体制形成的背景而不是斯大林体制产生的影响,故排除A项;材料从苏俄(联)的经济结构和面临的特殊威胁来说明斯大林体制的形成有其特定的历史背景,故B项正确;材料没有涉及苏联在反法西斯战争中的作用,故排除C项;D项误读材料,十月革命推翻了资产阶级临时政府,为后来社会主义建设提供了前提条件,但其本身与斯大林体制没有直接关联,故可排除。

8.答案:B

解析:中共认识到在当时的中国,只有国民党是比较革命的政党,这样中共就逐渐靠近国民党,为国共两党的合作起到了推动作用,故选B;革命统一战线正式建立的标志是国民党第一次代表大会的召开,排除A;材料信息无法说明中共放弃了对民主革命的领导权,排除C;导致国民革命运动失败的原因是国民党右派背叛革命,不是中共的这一认识,排除D。

9.答案:D

10.答案:D

解析:本题考查“斯大林模式”。材料反映出苏联当时的积累率 过高,即国民收入中用于扩大再生产的部分占比大,而用于人民生活 消费的部分占比小,体现的是“斯大林模式”下注重高积累而忽视了改善民生的问题,D项符合题意;材料反映的是高积累而非高度集中的管理体制,A项不符合题意,排除;材料反映的是忽视民生而非牺牲农业,B项不符题意,排除;材料反映的是高积累而非单一的公有制体制阻碍了生产发展,C项不符题意,排除。

11.答案:B

解析:本题考查亚非拉的民族民主运动。材料中“凭着一把盐”是指1930年的“向食盐进军”这一历史事件,其最终迫使英国殖民当局改变策略,释放了甘地,撤了取缔国大党的禁令,甘地也改变了不合作的态度,故B项正确:阿姆利则惨案发生在1919年,故A项错误;英国首相派出使节同甘地商谈自治问题是在二战期间,故C项错误;非暴力不合作运动没有发展为全国性的抗英运动,故D项错误。

12.答案:A

解析:本题主要考查亚非拉民族解放运动的领导人。根据所学知识可知,甘地领导了印度的非暴力不合作运动;扎格鲁尔领导了埃及的民族独立运动;桑地诺领导尼加拉瓜人民反抗美国占领军;卡德纳斯参加了墨西哥革命,并领导了墨西哥改革。四人都为各自国家的独立和发展做出了贡献,故A项正确;B,C,D三项不属于四个人物的共同点,故排除。

13.答案:

(1)枷锁:继续制造种姓矛盾:采用镇压和欺骗相结合的两面策略:颁布损害印度人民权利的法案。

民族主义:发动文明不服从运动、开展广泛的不合作运动经济主张:复兴手纺车(回到纺车去)开展家庭纺织运动

(2)史实:丘吉尔为取得印度的支持,派使节同甘地商谈战后自治问题。甘地明确提出了“英国退出印度”的主张,再次发出不合作的号召。

印象:坚持谋求印度独立,坚持不向英国让步:爱国:其思想深受印度哲学与传统精神的影响没有革命领袖的风范:没有顾全反法西斯大局:其非暴力方法不能使印度革命获得成功。

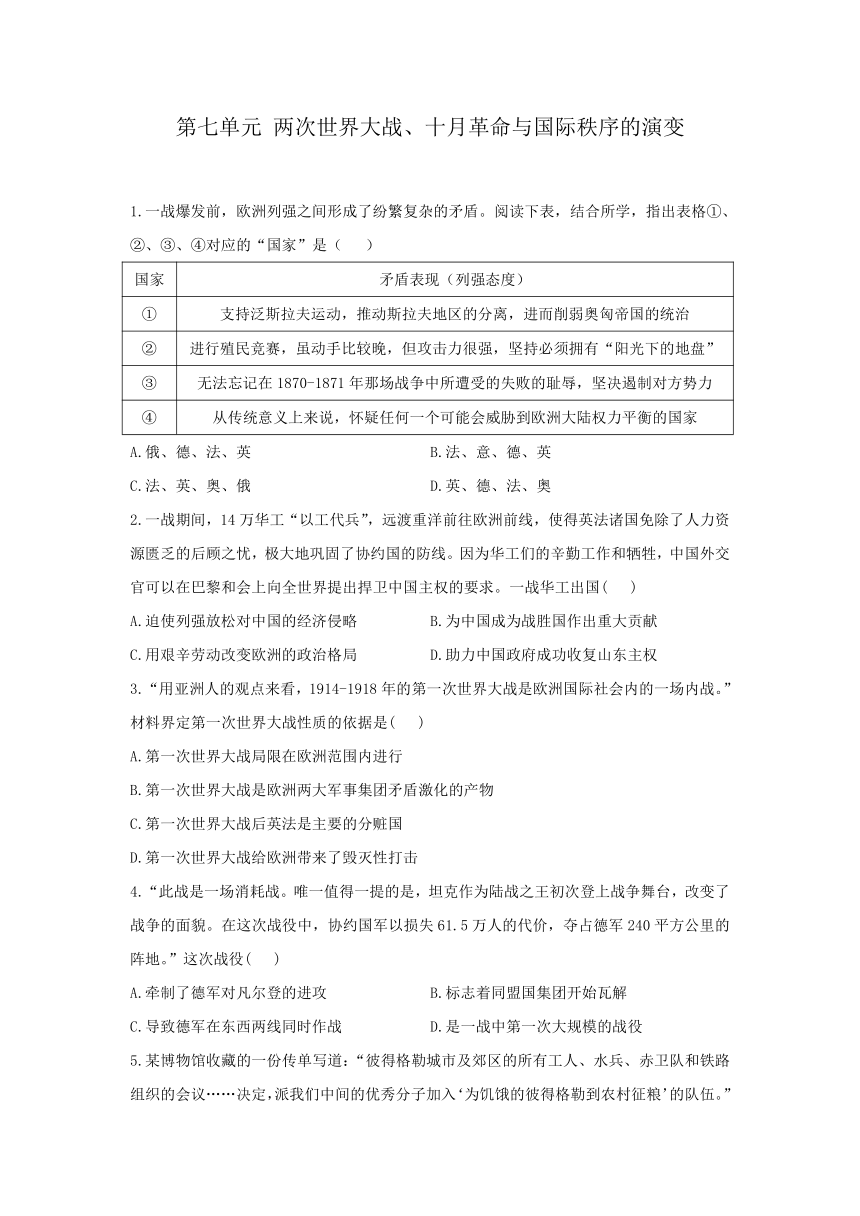

1.一战爆发前,欧洲列强之间形成了纷繁复杂的矛盾。阅读下表,结合所学,指出表格①、②、③、④对应的“国家”是( )

国家 矛盾表现(列强态度)

① 支持泛斯拉夫运动,推动斯拉夫地区的分离,进而削弱奥匈帝国的统治

② 进行殖民竞赛,虽动手比较晚,但攻击力很强,坚持必须拥有“阳光下的地盘”

③ 无法忘记在1870-1871年那场战争中所遭受的失败的耻辱,坚决遏制对方势力

④ 从传统意义上来说,怀疑任何一个可能会威胁到欧洲大陆权力平衡的国家

A.俄、德、法、英 B.法、意、德、英

C.法、英、奥、俄 D.英、德、法、奥

2.一战期间,14万华工“以工代兵”,远渡重洋前往欧洲前线,使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线。因为华工们的辛勤工作和牺牲,中国外交官可以在巴黎和会上向全世界提出捍卫中国主权的要求。一战华工出国( )

A.迫使列强放松对中国的经济侵略 B.为中国成为战胜国作出重大贡献

C.用艰辛劳动改变欧洲的政治格局 D.助力中国政府成功收复山东主权

3.“用亚洲人的观点来看,1914-1918年的第一次世界大战是欧洲国际社会内的一场内战。”材料界定第一次世界大战性质的依据是( )

A.第一次世界大战局限在欧洲范围内进行

B.第一次世界大战是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物

C.第一次世界大战后英法是主要的分赃国

D.第一次世界大战给欧洲带来了毁灭性打击

4.“此战是一场消耗战。唯一值得一提的是,坦克作为陆战之王初次登上战争舞台,改变了战争的面貌。在这次战役中,协约国军以损失61.5万人的代价,夺占德军240平方公里的阵地。”这次战役( )

A.牵制了德军对凡尔登的进攻 B.标志着同盟国集团开始瓦解

C.导致德军在东西两线同时作战 D.是一战中第一次大规模的战役

5.某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮’的队伍。”这一传单出现的历史背景应是( )。

A.政府的战争政策造成粮荒 B.新生的苏维埃政权面临困境

C.农业集体化运动出现失误 D.德国法西斯大举入侵苏联

6.苏联在实施新经济政策的过程中,出现了农村富农阶层控制着剩余粮食并拒绝购买高价工业产品,在城市工业品卖不出去、缺乏粮食没有粮食出口换取工业设备的现象。据此可知苏联( )

A.新经济政策造成了严重的危机 B.国内商品货币关系尚未恢复

C.受到西方资本主义的经济封锁 D.推行农业集体化具有必要性

7.有学者指出:二战前的苏俄(联)面临着两大难关,一是十月革命后的苏俄(联)发展虽快,但没有完全摆脱小农经济结构,工业化改革迫在眉睫;二是20世纪30年代面临日益严重的法西斯入侵威胁,苏联必须发展重工业以保卫国家的主权和领土完整。这一观点( )

A.淡化斯大林体制对苏联产生的影响 B.说明斯大林体制的形成具有历史特殊性

C.肯定苏联在反法西斯战争中的作用 D.阐明十月革命与斯大林体制之间的联系

8.1923年,中国共产党一份议决案中指出:“依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……”。中国共产党的这一认识( )

A.标志革命统一战线正式建立 B.推动了国共两党第一次合作

C.放弃了党对民主革命领导权 D.导致国民革命运动最终失败

9.从1954到1958年,苏联政府投资67亿卢布,动员数十万志愿者,共开垦荒地四千多万公顷,同期全国粮食产量增长50%以上,其中的三分之一就是由这些新开垦的土地提供的。据此可知当时苏联( )

A.解决了经济结构不平衡的问题 B.成为世界粮食出口大国

C.成功摆脱了斯大林模式的束缚 D.经济改革侧重农业领域

10.积累率是积累基金在国民收入使用总额中所占的比重。“一五”计划前,苏联的积累率为19%,“一五”计划后提高到了 33%。当时主要资本主义国家的积累率为15%。这反映出“斯大林模 式”下( )

A.高度集中的管理体制不利于生产发展

B.工业化加速是以牺牲农业为代价的

C.单一的公有制体制阻碍了生产发展

D.工业化加速的同时忽视了改善民生

11.有人这样描写甘地:“他有宗教家仁厚的胸怀,革命家雄浑的魅力,凭着一把盐,几部纺织机……成为顶天立地的‘圣雄’。”下列属于“凭着一把盐”这一历史事件影响的是( )

A.英国殖民当局继续高压统治印度而制造了阿姆利则惨案

B.英国殖民当局被迫改变策略后甘地停止不合作运动

C.英国首相随后派出使节同甘地等商谈印度自治问题

D.使非暴力不合作运动开始发展为全国性的抗英运动

12.以下几个人物的共同点是( )

A.都为各自国家的独立和发展做出了贡献 B.在非暴力不合作运动中发挥了重要的作用

C.都进行了资产阶级改革 D.都是无产阶级领导的民族解放运动

13.阅读材料,回答问题。

材料一 在战后,亚洲国家对西方列强集体失望。英国没有兑现印度期待的自治。反而变本加厉,加深了印度的殖民枷锁。这导致甘地等印度精英从支持英国参战变成了一个不折不扣的民族主义者,开始推动印度独立。……比之外,一战使得亚洲的知识分子们经历了期望和失望,也让他们开始反思西方文明。亚洲人到底还要不要向西方学习?还是要自己另起炉灶?亚洲的价值和未来的归宿是怎么样的?

——摘编自徐国琦《亚洲为什么要重新审视一战的历史?》

材料二 1942年2月,蒋介石访问印度,目的之一是调和英国殖民地当局和印度独立势力的对立情绪,以便英国整合印度人力物力全力对抗法西斯。“彼受英人统治之苦痛而演成今日铁石心肠,无论任何革命热忱,亦不能转移其忍心之毫末。余对其观念之综论,彼惟知爱印度有印度……乃印度哲学与传统精神所造成。只知忍痛而毫无热忱,实非革命首领之特性。余乃断言印度革命之不易成功也。”

——摘编自《<蒋介石访问印度内幕>蒋介石日记》

(1)根据材料一,结合所学,简述一战结束后英国对印度加深“殖民枷锁"及甘地演变为“民族主义者”的表现。指出甘地在对西方文明反思的基础上提出的经济主张。

(2)根据材料二,结合所学,用史实说明“英国与印度独立势力的对立”,并概括蒋介石对甘地的印象。

1.答案:A

解析:结合所学知识可知,一战前夕,俄国支持泛斯拉夫运动,推动斯拉夫地区的分离,进而削弱奥匈帝国的统治;德国希望获得"阳光下的底盘”,掀起殖民竞赛;法国企图遏制德国的势力,一雪1870一1871年战败的耻辱;英国对待欧洲大陆的政策是势力均衡,因此A正确,BCD排除。

2.答案:B

解析:据“使得英法诸国免除了人力资源匮乏的后顾之忧,极大地巩固了协约国的防线”可知,中国劳工为一战协约国的胜利做出巨大贡献,故B正确;列强放松对中国侵略的原因是忙于战争,无暇它顾,而不是由于华工的缘故,故A错误;华工虽然做出贡献,但是不能够改变欧洲格局,故C错误;巴黎和会上,中国并未收复山东主权,故D错误。

3.答案:B

解析:注意题干的立足点是“亚洲人的观点”,第一次世界大战的爆发是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物,故选B项。一战的战场范围不仅仅在欧洲,排除A项;一战后的分赃国还有日、美、意等国,排除C项;一战给各国人民带来深重灾难沉重打击了帝国主义和殖民主义体系,排除D项。

4.答案:A

解析:根据材料信息“坦克作为陆战之王初次登上战争舞台”等可得出这是索姆河战役,该战役的发动是为了牵制德军对凡尔登的进攻,故选A项。索姆河战役爆发是在1916年,当时战事处于胶着状况,尚未分出胜负,故排除B项。这是西线的战役,故排除C项。马恩河战役是一战中第一次大规模的战役,故排除D项。

5.答案:B

解析:从材料中“为饥饿的彼得格勒到农村征粮”可以看出,当时正在实行战时共产主义政策,而战时共产主义政策的实行是因为当时苏俄面临严峻的形势,故B项符合当时的历史背景。粮荒并不是因苏俄的战争政策造成的,故A项错误。农业集体化运动中并未出现工人、士兵到农村征粮的情况,且农业集体化出现在斯大林时期,故C项错误。德国法西斯进攻苏联时,苏联已成为欧洲强国,不会出现大规模缺粮的情况,故D项错误。

6.答案:D

解析:材料反映新经济政策在实施过程中出现了问题,不利于苏联积累资金,影响了工业发展,说明新经济政策的废除具有历史必然性,推行农业集体化具有必要性,故选D;A项夸大了新经济政策造成的影响,排除;新经济政策利用商品货币关系来发展经济,排除B;C项与材料信息无关,排除。

7.答案:B

解析:材料体现的是斯大林体制形成的背景而不是斯大林体制产生的影响,故排除A项;材料从苏俄(联)的经济结构和面临的特殊威胁来说明斯大林体制的形成有其特定的历史背景,故B项正确;材料没有涉及苏联在反法西斯战争中的作用,故排除C项;D项误读材料,十月革命推翻了资产阶级临时政府,为后来社会主义建设提供了前提条件,但其本身与斯大林体制没有直接关联,故可排除。

8.答案:B

解析:中共认识到在当时的中国,只有国民党是比较革命的政党,这样中共就逐渐靠近国民党,为国共两党的合作起到了推动作用,故选B;革命统一战线正式建立的标志是国民党第一次代表大会的召开,排除A;材料信息无法说明中共放弃了对民主革命的领导权,排除C;导致国民革命运动失败的原因是国民党右派背叛革命,不是中共的这一认识,排除D。

9.答案:D

10.答案:D

解析:本题考查“斯大林模式”。材料反映出苏联当时的积累率 过高,即国民收入中用于扩大再生产的部分占比大,而用于人民生活 消费的部分占比小,体现的是“斯大林模式”下注重高积累而忽视了改善民生的问题,D项符合题意;材料反映的是高积累而非高度集中的管理体制,A项不符合题意,排除;材料反映的是忽视民生而非牺牲农业,B项不符题意,排除;材料反映的是高积累而非单一的公有制体制阻碍了生产发展,C项不符题意,排除。

11.答案:B

解析:本题考查亚非拉的民族民主运动。材料中“凭着一把盐”是指1930年的“向食盐进军”这一历史事件,其最终迫使英国殖民当局改变策略,释放了甘地,撤了取缔国大党的禁令,甘地也改变了不合作的态度,故B项正确:阿姆利则惨案发生在1919年,故A项错误;英国首相派出使节同甘地商谈自治问题是在二战期间,故C项错误;非暴力不合作运动没有发展为全国性的抗英运动,故D项错误。

12.答案:A

解析:本题主要考查亚非拉民族解放运动的领导人。根据所学知识可知,甘地领导了印度的非暴力不合作运动;扎格鲁尔领导了埃及的民族独立运动;桑地诺领导尼加拉瓜人民反抗美国占领军;卡德纳斯参加了墨西哥革命,并领导了墨西哥改革。四人都为各自国家的独立和发展做出了贡献,故A项正确;B,C,D三项不属于四个人物的共同点,故排除。

13.答案:

(1)枷锁:继续制造种姓矛盾:采用镇压和欺骗相结合的两面策略:颁布损害印度人民权利的法案。

民族主义:发动文明不服从运动、开展广泛的不合作运动经济主张:复兴手纺车(回到纺车去)开展家庭纺织运动

(2)史实:丘吉尔为取得印度的支持,派使节同甘地商谈战后自治问题。甘地明确提出了“英国退出印度”的主张,再次发出不合作的号召。

印象:坚持谋求印度独立,坚持不向英国让步:爱国:其思想深受印度哲学与传统精神的影响没有革命领袖的风范:没有顾全反法西斯大局:其非暴力方法不能使印度革命获得成功。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体