人教版高中语文必修一1.《沁园春 长沙》课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修一1.《沁园春 长沙》课件(共50张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-12 20:28:00 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

*

沁园春 长沙

1925.9

《诗人 领袖》——

你用平平仄仄的枪声,写诗,二万五千里是最长一行。 常于马背上构思,便具有了战略家的目光。战地黄花,如血残阳,成了最美的意象。

有时潇洒地抽烟,抬头望断南飞雁, 宽阔的脑际却有大江流淌,雪天更善畅想,神思飞扬起来,

飘成梅花漫天的北国风光。

相信你是最严肃的诗人,屈指数算,一首气势磅礴的诗,调动了半个世纪的酝酿。 轻易不朗诵,天安门城楼上只那一句,便成了世界的诗眼,嘹亮了东方!

他是领袖,他为人民谋幸福,他是共和国的缔造者;他更是诗人,他用平平仄仄的枪声写诗,二万五千里是最长的一行。梅花瑞雪,战地黄花,如血残阳,红妆素裹,指点江山,激扬文字,数今朝之风流人物,他就是伟人毛泽东。臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的篇章”。今天,就让来学习这首《沁园春 长沙》,一起追寻伟人的足迹,再回长沙,走进领袖宽阔的胸怀,走进诗人崇高的心灵。

【学习目标】

1.品读本词的意象运用特色以及炼字上的精妙,并由此进一步掌握写景抒情词的情景关系。

2.掌握写景的一般角度

3.掌握写景抒情词的一般章法结构。

4.感受青年毛泽东的壮志豪情。

思考:

1作者写这首词是在什么样的社会背景下写的?当时的情况对他有什么样的影响?

2青年毛泽东看找到这生机勃勃,美丽壮阔的秋景,写到“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这表达了他什么样的思想呢?

3上阕中,作者眼中的秋景这样充满生机,给人怎样的感觉?

4中国文人自古悲秋,而作者独立寒秋,看到的却是万山红遍,充满生机、充满热情,有刘禹锡笔下“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。”的豪情。可见他是一个怎样的人?

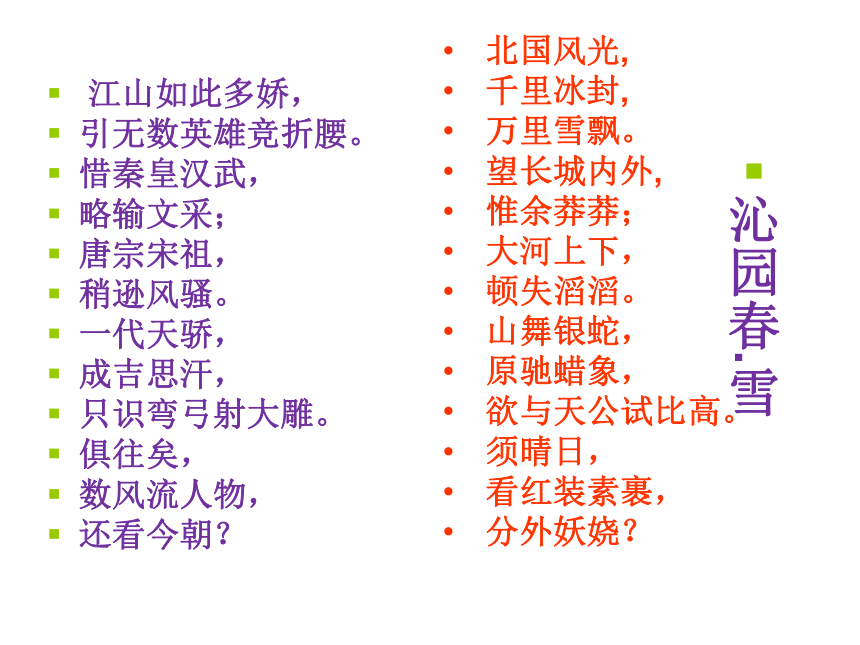

北国风光,

千里冰封,

万里雪飘。

望长城内外,

惟余莽莽;

大河上下,

顿失滔滔。

山舞银蛇,

原驰蜡象,

欲与天公试比高。

须晴日,

看红装素裹,

分外妖娆?

沁园春.雪

江山如此多娇,

引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,

略输文采;

唐宗宋祖,

稍逊风骚。

一代天骄,

成吉思汗,

只识弯弓射大雕。

俱往矣,

数风流人物,

还看今朝?

芜湖气温

千里清蒸

万里红烧

望江南江北

热浪滔滔

各大区县

基本烤焦

屋内桑拿

汗水洗澡

躺下就是铁板烧

大街上

看吊带短裙

分外妖娆

沁园春

.热

气温如此之高

引无数美眉竞露腰

惜街头巷尾

帅哥美女

萝莉小妹

呆萌少年

冷饮汽水

汗水横流

仰天直呼受不了

俱叹息

大爷摇蒲扇

边扇边笑

作业:

1、背诵,

默写;

2、仿写。

沁园春 长沙

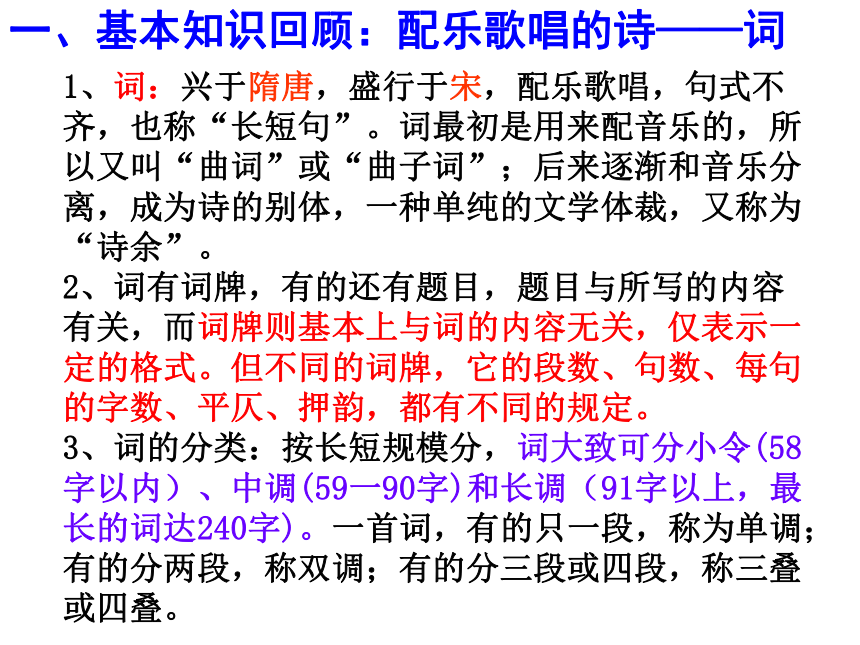

1、词:兴于隋唐,盛行于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称“长短句”。词最初是用来配音乐的,所以又叫“曲词”或“曲子词”;后来逐渐和音乐分离,成为诗的别体,一种单纯的文学体裁,又称为“诗余”。

2、词有词牌,有的还有题目,题目与所写的内容有关,而词牌则基本上与词的内容无关,仅表示一定的格式。但不同的词牌,它的段数、句数、每句的字数、平仄、押韵,都有不同的规定。

3、词的分类:按长短规模分,词大致可分小令(58字以内)、中调(59一90字)和长调(91字以上,最长的词达240字)。一首词,有的只一段,称为单调;有的分两段,称双调;有的分三段或四段,称三叠或四叠。

一、基本知识回顾:配乐歌唱的诗——词

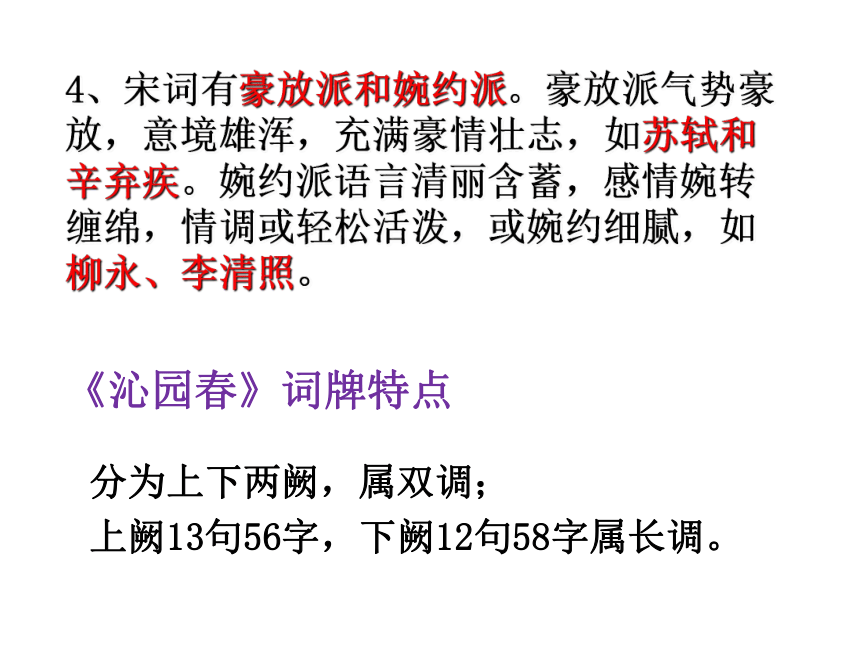

《沁园春》词牌特点

分为上下两阙,属双调;

上阙13句56字,下阙12句58字属长调。

4、宋词有豪放派和婉约派。豪放派气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志,如苏轼和辛弃疾。婉约派语言清丽含蓄,感情婉转缠绵,情调或轻松活泼,或婉约细腻,如柳永、李清照。

2、“意象”

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

写作背景

二、知人论世

1925年2月,正是北伐战争的前一年,当时革命蓬勃发展,毛泽东直接领导了湖南农民起义,同时国共统一战线已经确立,但革命该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东同志从上海回到韶山,从事革命活动。军阀赵恒惕要逮捕毛泽东同志。在韶山人民的掩护下,毛泽东同志秘密离开韶山,赴广州接办农民运动讲习所,途经长沙,独自重游橘子洲、岳麓山,面对绚丽的秋景,回忆往昔的战斗岁月,写下了这首气势磅礴的词。

毛泽东,字润之,笔名子任。1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。...他的作品,给传统的诗词开辟了一个崭新的境界,我们从中可以看出他坚强的革命意志,博大渊深的胸怀,厚实的文学修养,高超的表现艺术。 ——臧克家

作者简介

听录音,小声跟读,纠正字音

沁园春·长沙

毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。 恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。 指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?【沁园春 雪标清.flv】

你能感受到这是一首什么风格的词?

豪迈大气

模仿范读,带有感情地大声诵读这首词。疏通字词的意思。

给下面加线字注音

(1)沁园春( )

(2)峥嵘岁月( )

(3)百舸争流( )

(4)怅寥廓( )( )

(5)沉浮( )

(6)挥斥方遒( )

(7)浪遏飞舟( )

qìn

zhēng róng

gě

liáo

kuò

fú

qiú

è

2.解释下列加线的词语

(1)层林尽染

(2)漫江碧透

(3)百舸争流

(4)万类霜天竞自由

(5)怅寥廓

(6)谁主沉浮

(7)峥嵘岁月稠

(8)恰同学少年

(9)风华正茂

(10)书生意气

(11)挥斥方遒

(12)指点江山

(13)激扬文字

(14)粪土当年万户侯

(15)到中流击水

(16)浪遏飞舟

山上一层层树林经霜变红,像染过一样

满江

船

万物;秋天;争

感慨;宇宙的广阔

主宰;盛衰

不平凡,不寻常;多

正当

风采才华

正

激浊扬清

意动,把……看作粪土

江中心水深流急的地方

阻止

意志和气概

评论国家大事

思考:上、下片主要写什么内容?

上片:写景,描绘了绚丽多彩的湘江秋景图;

下片:抒情,借回忆青年时代的革命活动抒

发革命豪情。

上阕写景,下阕抒情,借景抒情,情景合一。 全词由景到情,由实到虚,由自然情趣到人生哲理,逐层推进,步步深入,诗情得到了酣畅淋漓的表达。

上下阕的内在联系

诗歌语言的跳跃性很大,语序往往倒装,而且有些成分省略。本词的开头三句,哪位同学能按调整好的正常语序,把三句的大意顺畅地说一下

寒秋独立,橘子洲头,湘江北去.

在深秋时节,我独立于橘子洲头,看着湘江水滚滚北去。

时间

地点

特定的环境

领字

看:统领到哪一句?

万类霜天竞自由

思考:这七句的描写视角变化和写景顺序是怎样的?

由远及近

由上自下

由静到动

远眺

近看

仰望

俯瞰

对照鲜明

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

万类霜天竞自由

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

在这几句写景的句子中,你觉得哪个动词用得最好?为什么?

层林尽染 写出了色彩浓烈

百舸争流 写出了千帆竞发的热烈场面

鹰击长空 写出了雄鹰展翅奋发、强劲

有力之状

鱼翔浅底 突出了鱼儿自由轻快之态

竞自由 有力突出了万物蓬勃旺盛的

生命力

用自己的话描述这段景色

要求:

1、意思完整,但是不能流于翻译

2、展开联想,可以加入自己想象的事物,适当调整语序

3、注意语言的准确和优美

意象

万山 层林 漫江 百舸 雄鹰 游鱼

意境

生机勃勃 壮阔绚丽

感情

乐观热烈、奋发向上

暗喻和赞美了当时工农运动蓬勃兴起的革命形势

一切景语皆情语

景中寓情

怅、问——对祖国命运的关注

“谁主沉浮”的意思是?

谁主宰国家命运,掌握民族前途,即革命领导权归谁

怅:原指失意,这里用来表达由深思而激昂慷慨的思绪。

作者也因感慨祖国山河寥廓而发出深沉的思考:苍茫大地,谁主沉浮?

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

点名了时间、地点和特定的环境。

独立寒秋图

山

林

江

舸

鹰

鱼

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

诵读并讨论:

1.景物的描写顺序和描写手法。

2.这几句中哪些词表现力特别强?选取其中两个词谈谈其妙处。

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

山上

江中

天空

水底

远眺

近观

仰视

俯视

静景

静景

动景

远近相间 动静结合 对照鲜明

景物的描写顺序和描写手法

这几句中哪些词表现力特别强

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

提示:

分析写景的语言,也就是分析精妙的词的用法。对于景物描写中的静景我们往往要注意形容词和副词;对于动景我们往往要注意动词。

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万、层、百:形容山、林、舸之多;遍:红之广 ;

尽:范围之广;染:拟人手法 ;

漫:江水溢满之状;透:水之清;

争:争先恐后的热闹场面;

击:飞之矫健有力;

翔:游之轻快自如。

万类霜天竞自由

湘江秋景图

竞

“竞”字写出了万物都奋发自强、 蓬勃发展的生机。

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

独立寒秋, 湘江北去, 橘子洲头。 看万山红遍, 层林尽染; 漫江碧透, 百舸争流。 鹰击长空, 鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。 怅寥廓, 问苍茫大地, 谁主沉浮?

时间、地点、 人物

见景—生机勃勃

色彩壮丽

生情—以天下为己任

上 阕

小结

上阕“结尾”三句起何作用?

从内容和全词主旨看

从表达方式上看

从表现手法上说

从结构说

由写景转入抒情、议论。

采用了联想。基于挚爱的感情,词人从眼前景联想到广漠的人类社会,联想到生活在这块热土上的劳苦大众,联想到蹂躏百姓的列强及土豪劣绅,联想到中国革命的前途和命运。

承上启下。上阕写景提出问题,下阕回忆往事,回答问题。

通过联想发出石破天惊之问:“谁主沉浮?”这一问,体现了一位无产阶级革命家心系天下兴亡的博大精神和崇高的历史责任感。

上阙提出了“谁主沉浮”的问题,下阙中巧妙回答这一问题的是( )

A、携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

B、独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

C、恰同学少年,风华正茂;书生意气,

挥斥方遒。

D、曾记否,中流击水,浪遏飞舟。

D

如果说上阕侧重写景,那么下阕侧重什么?

侧重抒发诗人的革命豪情。

1、“恰同学少年,风华正茂,书生 意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”展现了诗人这些青年怎样的精神风貌?

2、词最后三句抒发了诗人怎样的情怀?

3、哪些字词可以体现这种情感?

问题思考

这些早期的革命青年具有怎样的精神风貌?

青春年少

热情奔放

才华出众

关心国家

无畏无惧

敢于斗争

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

忆

峥嵘岁月图

雄姿英发的战斗风貌和

蔑视功名利禄的豪迈气概

恰 同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

恰

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

设问结尾,含蓄

巧妙回答了“谁

主沉浮”的问题:

主宰国家命运的,

是以天下为己任、

蔑视反动统治者、

改造旧世界的革

命青年。

中流击水图

词最后三句抒发了诗人怎样的情怀?

实写回忆当年在此游泳的情景,既是深情怀念,同时也虚指激励自己和一切革命者应激流勇进,搏击风浪,做革命的中流砥柱,显示了作者的豪情壮志。

通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写出革命青年对国家命运的关注和以天下为己任、蔑视反动统治者、改造旧中国的豪情壮志。

沁园春 长沙

上阕

下阕

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

独立寒秋 橘子洲头

远眺

万山红遍

层林尽染

近观

漫江碧透

百舸争流

仰视

俯瞰

鹰击长空

鱼翔浅底

静 景

动 景

(群山)

(江中)

(江中)

(群山)

(天空)

(水底)

书生意气 挥斥方遒

(英姿勃勃 才华横溢)

指点江山 激扬文字

(意气风发 斗志昂扬)

战斗风貌

中流击水(搏击风浪 急流勇进)

浪遏飞舟(不怕艰险 坚持到底)

问——谁主沉浮?

答——同学少年!

英雄气概

景中寓情 情中显志

课堂小结

总结

纵观全词,诗人用词形象精炼,风格大气豪迈,体现了一代伟人的壮烈情怀。

全词上阕写景,意境开阔,气魄豪迈,;下阕抒情,胸怀博大,斗志昂扬。

艺术手法:上阙——景中寓情

下阙——情中显志

有感情地齐读全诗,注意语速和语调。

沁园春长沙 翻译

在深秋一个天高气爽的日子里,我独自伫立在橘子洲头,眺望着湘江碧水缓缓北流(心头翻腾着无尽的遐想)。 看万座山变成了红色,一层层树林好象染过颜色一样;满江秋水清澈澄碧,一艘艘大船乘风破浪,争先恐后.雄鹰敏捷矫健,在辽阔的蓝天里飞翔,鱼儿轻快自如,在明净的水底里时沉时浮,一切生物都在秋天里争求自由. 面对着无边无际的宇宙,(千万种思绪一齐涌上心头)我要问:这苍茫大地的盛衰兴废,由谁决定,主宰 回到过去,我和我的朋友,经常携手结伴来到这里漫游.在一起商讨国家大事,那无数不平凡的岁月至今还萦绕在我的心头. 同学们正值青春年少,风华正茂;大家踌躇满志,意气奔放,正强劲有力.评论国家大事,写出这些激浊扬清的文章,把当时那些达官贵人,军阀官僚看得如同粪土. 大家是否记得,当年我们在江水中游泳,那激起的浪花几乎挡住了疾驶而来的船

沁园春 长沙

深秋时节,我独自站在橘子洲头,湘江

水日夜不息地向北奔流。远望层层叠叠地枫

树林,经霜染后,一片红火;近看碧绿清澈

的湘江,无数船只在争相行驶。雄鹰在高空

展翅飞翔,鱼儿在江水中自由自在地游泳,

宇宙间天地万物都在竞相向上,蓬勃发展。面对这一派勃勃生机地大千世界,怎能不思绪万端:广阔无垠地大地呀,谁才能主宰你的命运?

纵观全词,看其突出特点是什么?

A、写壮景,抒豪情。(借景抒情,壮景豪情相合为一) B、对比突出。“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比;“鹰击长空”与“鱼翔浅底”、“指点江山”与“激扬文字”主要是动作的对比;“同学少年”与“万户侯”是于明处对比,“万类霜天竞自由”有人民的被压迫(未在词中点明)是暗含的对比。 C、语言富有表现力。

秋天里的悲喜

碧云天,黄叶地,北雁南飞,晓来谁秋林醉?总是离人泪。

——《西厢记》

满地黄花堆积,憔悴损,如今又谁堪摘?

——李清照《声声慢》

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

—— 刘禹锡《秋词》

杜子美劲笔绘秋

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——《登高》

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

——《秋兴八首(其一)》

诗人笔下的秋景,给人的总体感觉是什么?

绚丽蓬勃,充满生机。

古人多怨秋、悲秋,把秋写得萧杀悲凉,如“自古逢秋多寂寥,我言秋日胜春朝”“秋风秋雨愁煞人”,而诗人却与众不同?

“诗的品评在意境的高下,而意境的高下,又决定于人的品格的高下。”毛主席具有博大的胸襟,奋发向上永不消沉的乐观性格,故其诗歌也充满豪情壮志。

*

沁园春 长沙

1925.9

《诗人 领袖》——

你用平平仄仄的枪声,写诗,二万五千里是最长一行。 常于马背上构思,便具有了战略家的目光。战地黄花,如血残阳,成了最美的意象。

有时潇洒地抽烟,抬头望断南飞雁, 宽阔的脑际却有大江流淌,雪天更善畅想,神思飞扬起来,

飘成梅花漫天的北国风光。

相信你是最严肃的诗人,屈指数算,一首气势磅礴的诗,调动了半个世纪的酝酿。 轻易不朗诵,天安门城楼上只那一句,便成了世界的诗眼,嘹亮了东方!

他是领袖,他为人民谋幸福,他是共和国的缔造者;他更是诗人,他用平平仄仄的枪声写诗,二万五千里是最长的一行。梅花瑞雪,战地黄花,如血残阳,红妆素裹,指点江山,激扬文字,数今朝之风流人物,他就是伟人毛泽东。臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的篇章”。今天,就让来学习这首《沁园春 长沙》,一起追寻伟人的足迹,再回长沙,走进领袖宽阔的胸怀,走进诗人崇高的心灵。

【学习目标】

1.品读本词的意象运用特色以及炼字上的精妙,并由此进一步掌握写景抒情词的情景关系。

2.掌握写景的一般角度

3.掌握写景抒情词的一般章法结构。

4.感受青年毛泽东的壮志豪情。

思考:

1作者写这首词是在什么样的社会背景下写的?当时的情况对他有什么样的影响?

2青年毛泽东看找到这生机勃勃,美丽壮阔的秋景,写到“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这表达了他什么样的思想呢?

3上阕中,作者眼中的秋景这样充满生机,给人怎样的感觉?

4中国文人自古悲秋,而作者独立寒秋,看到的却是万山红遍,充满生机、充满热情,有刘禹锡笔下“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。”的豪情。可见他是一个怎样的人?

北国风光,

千里冰封,

万里雪飘。

望长城内外,

惟余莽莽;

大河上下,

顿失滔滔。

山舞银蛇,

原驰蜡象,

欲与天公试比高。

须晴日,

看红装素裹,

分外妖娆?

沁园春.雪

江山如此多娇,

引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,

略输文采;

唐宗宋祖,

稍逊风骚。

一代天骄,

成吉思汗,

只识弯弓射大雕。

俱往矣,

数风流人物,

还看今朝?

芜湖气温

千里清蒸

万里红烧

望江南江北

热浪滔滔

各大区县

基本烤焦

屋内桑拿

汗水洗澡

躺下就是铁板烧

大街上

看吊带短裙

分外妖娆

沁园春

.热

气温如此之高

引无数美眉竞露腰

惜街头巷尾

帅哥美女

萝莉小妹

呆萌少年

冷饮汽水

汗水横流

仰天直呼受不了

俱叹息

大爷摇蒲扇

边扇边笑

作业:

1、背诵,

默写;

2、仿写。

沁园春 长沙

1、词:兴于隋唐,盛行于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称“长短句”。词最初是用来配音乐的,所以又叫“曲词”或“曲子词”;后来逐渐和音乐分离,成为诗的别体,一种单纯的文学体裁,又称为“诗余”。

2、词有词牌,有的还有题目,题目与所写的内容有关,而词牌则基本上与词的内容无关,仅表示一定的格式。但不同的词牌,它的段数、句数、每句的字数、平仄、押韵,都有不同的规定。

3、词的分类:按长短规模分,词大致可分小令(58字以内)、中调(59一90字)和长调(91字以上,最长的词达240字)。一首词,有的只一段,称为单调;有的分两段,称双调;有的分三段或四段,称三叠或四叠。

一、基本知识回顾:配乐歌唱的诗——词

《沁园春》词牌特点

分为上下两阙,属双调;

上阙13句56字,下阙12句58字属长调。

4、宋词有豪放派和婉约派。豪放派气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志,如苏轼和辛弃疾。婉约派语言清丽含蓄,感情婉转缠绵,情调或轻松活泼,或婉约细腻,如柳永、李清照。

2、“意象”

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

写作背景

二、知人论世

1925年2月,正是北伐战争的前一年,当时革命蓬勃发展,毛泽东直接领导了湖南农民起义,同时国共统一战线已经确立,但革命该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东同志从上海回到韶山,从事革命活动。军阀赵恒惕要逮捕毛泽东同志。在韶山人民的掩护下,毛泽东同志秘密离开韶山,赴广州接办农民运动讲习所,途经长沙,独自重游橘子洲、岳麓山,面对绚丽的秋景,回忆往昔的战斗岁月,写下了这首气势磅礴的词。

毛泽东,字润之,笔名子任。1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。...他的作品,给传统的诗词开辟了一个崭新的境界,我们从中可以看出他坚强的革命意志,博大渊深的胸怀,厚实的文学修养,高超的表现艺术。 ——臧克家

作者简介

听录音,小声跟读,纠正字音

沁园春·长沙

毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。 恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。 指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?【沁园春 雪标清.flv】

你能感受到这是一首什么风格的词?

豪迈大气

模仿范读,带有感情地大声诵读这首词。疏通字词的意思。

给下面加线字注音

(1)沁园春( )

(2)峥嵘岁月( )

(3)百舸争流( )

(4)怅寥廓( )( )

(5)沉浮( )

(6)挥斥方遒( )

(7)浪遏飞舟( )

qìn

zhēng róng

gě

liáo

kuò

fú

qiú

è

2.解释下列加线的词语

(1)层林尽染

(2)漫江碧透

(3)百舸争流

(4)万类霜天竞自由

(5)怅寥廓

(6)谁主沉浮

(7)峥嵘岁月稠

(8)恰同学少年

(9)风华正茂

(10)书生意气

(11)挥斥方遒

(12)指点江山

(13)激扬文字

(14)粪土当年万户侯

(15)到中流击水

(16)浪遏飞舟

山上一层层树林经霜变红,像染过一样

满江

船

万物;秋天;争

感慨;宇宙的广阔

主宰;盛衰

不平凡,不寻常;多

正当

风采才华

正

激浊扬清

意动,把……看作粪土

江中心水深流急的地方

阻止

意志和气概

评论国家大事

思考:上、下片主要写什么内容?

上片:写景,描绘了绚丽多彩的湘江秋景图;

下片:抒情,借回忆青年时代的革命活动抒

发革命豪情。

上阕写景,下阕抒情,借景抒情,情景合一。 全词由景到情,由实到虚,由自然情趣到人生哲理,逐层推进,步步深入,诗情得到了酣畅淋漓的表达。

上下阕的内在联系

诗歌语言的跳跃性很大,语序往往倒装,而且有些成分省略。本词的开头三句,哪位同学能按调整好的正常语序,把三句的大意顺畅地说一下

寒秋独立,橘子洲头,湘江北去.

在深秋时节,我独立于橘子洲头,看着湘江水滚滚北去。

时间

地点

特定的环境

领字

看:统领到哪一句?

万类霜天竞自由

思考:这七句的描写视角变化和写景顺序是怎样的?

由远及近

由上自下

由静到动

远眺

近看

仰望

俯瞰

对照鲜明

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

万类霜天竞自由

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

在这几句写景的句子中,你觉得哪个动词用得最好?为什么?

层林尽染 写出了色彩浓烈

百舸争流 写出了千帆竞发的热烈场面

鹰击长空 写出了雄鹰展翅奋发、强劲

有力之状

鱼翔浅底 突出了鱼儿自由轻快之态

竞自由 有力突出了万物蓬勃旺盛的

生命力

用自己的话描述这段景色

要求:

1、意思完整,但是不能流于翻译

2、展开联想,可以加入自己想象的事物,适当调整语序

3、注意语言的准确和优美

意象

万山 层林 漫江 百舸 雄鹰 游鱼

意境

生机勃勃 壮阔绚丽

感情

乐观热烈、奋发向上

暗喻和赞美了当时工农运动蓬勃兴起的革命形势

一切景语皆情语

景中寓情

怅、问——对祖国命运的关注

“谁主沉浮”的意思是?

谁主宰国家命运,掌握民族前途,即革命领导权归谁

怅:原指失意,这里用来表达由深思而激昂慷慨的思绪。

作者也因感慨祖国山河寥廓而发出深沉的思考:苍茫大地,谁主沉浮?

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

点名了时间、地点和特定的环境。

独立寒秋图

山

林

江

舸

鹰

鱼

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

诵读并讨论:

1.景物的描写顺序和描写手法。

2.这几句中哪些词表现力特别强?选取其中两个词谈谈其妙处。

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

山上

江中

天空

水底

远眺

近观

仰视

俯视

静景

静景

动景

远近相间 动静结合 对照鲜明

景物的描写顺序和描写手法

这几句中哪些词表现力特别强

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

提示:

分析写景的语言,也就是分析精妙的词的用法。对于景物描写中的静景我们往往要注意形容词和副词;对于动景我们往往要注意动词。

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万、层、百:形容山、林、舸之多;遍:红之广 ;

尽:范围之广;染:拟人手法 ;

漫:江水溢满之状;透:水之清;

争:争先恐后的热闹场面;

击:飞之矫健有力;

翔:游之轻快自如。

万类霜天竞自由

湘江秋景图

竞

“竞”字写出了万物都奋发自强、 蓬勃发展的生机。

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

独立寒秋, 湘江北去, 橘子洲头。 看万山红遍, 层林尽染; 漫江碧透, 百舸争流。 鹰击长空, 鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。 怅寥廓, 问苍茫大地, 谁主沉浮?

时间、地点、 人物

见景—生机勃勃

色彩壮丽

生情—以天下为己任

上 阕

小结

上阕“结尾”三句起何作用?

从内容和全词主旨看

从表达方式上看

从表现手法上说

从结构说

由写景转入抒情、议论。

采用了联想。基于挚爱的感情,词人从眼前景联想到广漠的人类社会,联想到生活在这块热土上的劳苦大众,联想到蹂躏百姓的列强及土豪劣绅,联想到中国革命的前途和命运。

承上启下。上阕写景提出问题,下阕回忆往事,回答问题。

通过联想发出石破天惊之问:“谁主沉浮?”这一问,体现了一位无产阶级革命家心系天下兴亡的博大精神和崇高的历史责任感。

上阙提出了“谁主沉浮”的问题,下阙中巧妙回答这一问题的是( )

A、携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

B、独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

C、恰同学少年,风华正茂;书生意气,

挥斥方遒。

D、曾记否,中流击水,浪遏飞舟。

D

如果说上阕侧重写景,那么下阕侧重什么?

侧重抒发诗人的革命豪情。

1、“恰同学少年,风华正茂,书生 意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”展现了诗人这些青年怎样的精神风貌?

2、词最后三句抒发了诗人怎样的情怀?

3、哪些字词可以体现这种情感?

问题思考

这些早期的革命青年具有怎样的精神风貌?

青春年少

热情奔放

才华出众

关心国家

无畏无惧

敢于斗争

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

忆

峥嵘岁月图

雄姿英发的战斗风貌和

蔑视功名利禄的豪迈气概

恰 同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

恰

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

设问结尾,含蓄

巧妙回答了“谁

主沉浮”的问题:

主宰国家命运的,

是以天下为己任、

蔑视反动统治者、

改造旧世界的革

命青年。

中流击水图

词最后三句抒发了诗人怎样的情怀?

实写回忆当年在此游泳的情景,既是深情怀念,同时也虚指激励自己和一切革命者应激流勇进,搏击风浪,做革命的中流砥柱,显示了作者的豪情壮志。

通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写出革命青年对国家命运的关注和以天下为己任、蔑视反动统治者、改造旧中国的豪情壮志。

沁园春 长沙

上阕

下阕

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

独立寒秋 橘子洲头

远眺

万山红遍

层林尽染

近观

漫江碧透

百舸争流

仰视

俯瞰

鹰击长空

鱼翔浅底

静 景

动 景

(群山)

(江中)

(江中)

(群山)

(天空)

(水底)

书生意气 挥斥方遒

(英姿勃勃 才华横溢)

指点江山 激扬文字

(意气风发 斗志昂扬)

战斗风貌

中流击水(搏击风浪 急流勇进)

浪遏飞舟(不怕艰险 坚持到底)

问——谁主沉浮?

答——同学少年!

英雄气概

景中寓情 情中显志

课堂小结

总结

纵观全词,诗人用词形象精炼,风格大气豪迈,体现了一代伟人的壮烈情怀。

全词上阕写景,意境开阔,气魄豪迈,;下阕抒情,胸怀博大,斗志昂扬。

艺术手法:上阙——景中寓情

下阙——情中显志

有感情地齐读全诗,注意语速和语调。

沁园春长沙 翻译

在深秋一个天高气爽的日子里,我独自伫立在橘子洲头,眺望着湘江碧水缓缓北流(心头翻腾着无尽的遐想)。 看万座山变成了红色,一层层树林好象染过颜色一样;满江秋水清澈澄碧,一艘艘大船乘风破浪,争先恐后.雄鹰敏捷矫健,在辽阔的蓝天里飞翔,鱼儿轻快自如,在明净的水底里时沉时浮,一切生物都在秋天里争求自由. 面对着无边无际的宇宙,(千万种思绪一齐涌上心头)我要问:这苍茫大地的盛衰兴废,由谁决定,主宰 回到过去,我和我的朋友,经常携手结伴来到这里漫游.在一起商讨国家大事,那无数不平凡的岁月至今还萦绕在我的心头. 同学们正值青春年少,风华正茂;大家踌躇满志,意气奔放,正强劲有力.评论国家大事,写出这些激浊扬清的文章,把当时那些达官贵人,军阀官僚看得如同粪土. 大家是否记得,当年我们在江水中游泳,那激起的浪花几乎挡住了疾驶而来的船

沁园春 长沙

深秋时节,我独自站在橘子洲头,湘江

水日夜不息地向北奔流。远望层层叠叠地枫

树林,经霜染后,一片红火;近看碧绿清澈

的湘江,无数船只在争相行驶。雄鹰在高空

展翅飞翔,鱼儿在江水中自由自在地游泳,

宇宙间天地万物都在竞相向上,蓬勃发展。面对这一派勃勃生机地大千世界,怎能不思绪万端:广阔无垠地大地呀,谁才能主宰你的命运?

纵观全词,看其突出特点是什么?

A、写壮景,抒豪情。(借景抒情,壮景豪情相合为一) B、对比突出。“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比;“鹰击长空”与“鱼翔浅底”、“指点江山”与“激扬文字”主要是动作的对比;“同学少年”与“万户侯”是于明处对比,“万类霜天竞自由”有人民的被压迫(未在词中点明)是暗含的对比。 C、语言富有表现力。

秋天里的悲喜

碧云天,黄叶地,北雁南飞,晓来谁秋林醉?总是离人泪。

——《西厢记》

满地黄花堆积,憔悴损,如今又谁堪摘?

——李清照《声声慢》

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

—— 刘禹锡《秋词》

杜子美劲笔绘秋

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——《登高》

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

——《秋兴八首(其一)》

诗人笔下的秋景,给人的总体感觉是什么?

绚丽蓬勃,充满生机。

古人多怨秋、悲秋,把秋写得萧杀悲凉,如“自古逢秋多寂寥,我言秋日胜春朝”“秋风秋雨愁煞人”,而诗人却与众不同?

“诗的品评在意境的高下,而意境的高下,又决定于人的品格的高下。”毛主席具有博大的胸襟,奋发向上永不消沉的乐观性格,故其诗歌也充满豪情壮志。