【湖南师大内部资料】高二语文选修中国文化经典研读课件:佛理禅趣

文档属性

| 名称 | 【湖南师大内部资料】高二语文选修中国文化经典研读课件:佛理禅趣 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-03-31 12:03:00 | ||

图片预览

文档简介

课件68张PPT。 佛教产生于公元前6-5世纪的古代印度。由当时的迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)王子释迦牟尼所创,因而又称“释教”。佛教与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教。关于佛教 释迦牟尼(约前566-前486年), 这个名号是印度梵语音译过来的,释迦是仁慈的意思,牟尼是寂默(清净)的意思。据说他幼时受传统的婆罗门教育;20岁时,始感人世生、老、病、死的各种苦恼,又对当时的婆罗门教不满,遂舍弃王族生活,出家寻访师友,探索人生解脱之道。开始时,他在摩揭陀国王舍城附近学习禅定,后在尼连禅河畔独修苦行,进而至伽耶,在菩提树下深思默想,经过7天7夜之后,终于“悟道成佛”,这一年他35岁。之后,他在印度北部、中部恒河流域一带任教,历时45年,从者甚众,流传下来,称为佛教。据经典记载,佛圆寂时,寿80岁。关于释迦牟尼 佛教内部由于对释迦牟尼所说的教义有不同的理解和阐发,先后形成了许多不同的派别。按照其教理等方面的不同,以及形成时期的先后,可归纳为大乘和小乘两大基本派别。

此外,由于传入时间不同和民族文化、社会历史背影的不同,中国佛教形成三大系,即汉传佛教、藏传佛教和上座部佛教(巴利语系)。藏传佛教,俗称喇嘛教。佛教分类佛 菩萨 佛教初入我国的时间,当在公元1世纪汉明帝前后。一般说法源于“白马驮经”故事,即东汉永平年间(58年—75年),汉明帝夜梦有神人全身金色,顶上有光,在殿前绕梁飞行。翌日问讯群臣,学识渊博的大臣傅毅告之为佛。于是明帝派遣使者蔡愔(yīn)等西行求法,永平十年(67年)在大月氏遇见西域僧人摄摩腾、竺法兰,便邀请他们来汉地传授佛教。他们用白马驮着佛像和经卷,回到洛阳。明帝为表示欢迎,在洛阳建起我国首座佛教寺庙“白马寺”。佛教传入中国 佛教传入中国之初,影响不大,依附于黄老之学,在皇室宫廷的狭小天地里,十分微弱而缓慢地传播着。随着越来越多的佛经被译成汉语,再加上统治阶级的支持,佛教从三国两晋开始逐渐流传开来,越来越显示出自己的独立品格。魏晋时代,佛教与玄学合流,大乘佛教的“般若学”借“玄学”之风繁盛起来;东晋、十六国时期,出现了汉地佛教的第一个高潮。经过四五个世纪的流传之后,中国佛教进入了宗派形成和发展的大成时期。儒、佛、道三者鼎足而立。佛教在中国的发展 据史书记载,梁武帝时建康的佛寺数甚至超过了500座。隋唐时期,政治统一,经济繁荣,国际文化交流活跃,佛教综合南北思想体系,发展为许多新的宗派。并结合中国人自己的文化传统,创造性地确立了最具中国特色的佛教宗派──禅宗。五代以后,佛教开始走向衰落,除禅宗、净土宗持续发展之外,其他宗派已经消失或者影响甚微了。但是,佛教的思想已经内化进了中国人的文化心理中,对中国哲学、文学、艺术、政治等各方面的发展都起着重要的影响。佛教在中国的发展 中国佛教宗派之一。

禅,是梵语的音译,指的是将心专注于某一对象,在彻底寂静中呈现的神秘思维状态,所以名为禅宗。以达摩为中国始祖,故又称达摩宗;也因自称得佛心印,又称为佛心宗。达摩传法弟子为二祖慧可,慧可之传法弟子为三祖僧璨,其传法弟子为四祖道信。道信传法弟子为五祖弘忍,立东山法门,其门下分赴两京弘法,名重一时。其中有神秀、传法弟子六祖慧能二人分立为北宗渐门与南宗顿门。 禅宗 禅宗是具有中国特色的佛教流派,它既不是延续印度佛教已有的某个宗派,也不完全信奉某部已有的经典,而是建立了自己的宗经,标榜自己独特的修持方式。它是完全中国化的佛教,它公开宣称以六祖慧能的言教为经,并以开坛立宗的形式命之为《坛经》。这是第一部由中国人自己创作的、被公开而持久地称为“经”的佛教著作。禅宗自称是“不立文字”,“教外别传”,“以心传心”。禅宗佛性本有

佛性是众生本来就具有的,凡和圣的区别在于是否悟到它。佛在心中,自心即是佛,不须向外索求。

无住生心

要在没有执著的情况下,保持心的圆融无滞,自然流转。

顿悟法门

从众生到佛的转化就在一念之间,转化的形式就是“悟”和“顿悟”。“悟”就是“一念相应,便成正觉”,“顿悟”即“不由阶渐,顿时完成”。禅宗思想

六祖慧能是禅宗的发扬光大者,提倡佛性本有、无住生心、顿悟法门。慧能以后,禅宗广为流传,于唐末五代时达于极盛。禅宗使中国佛教发展到了顶峰,对中国古文化发展具有重大影响。六祖慧能菩提本无树,明镜亦非台。

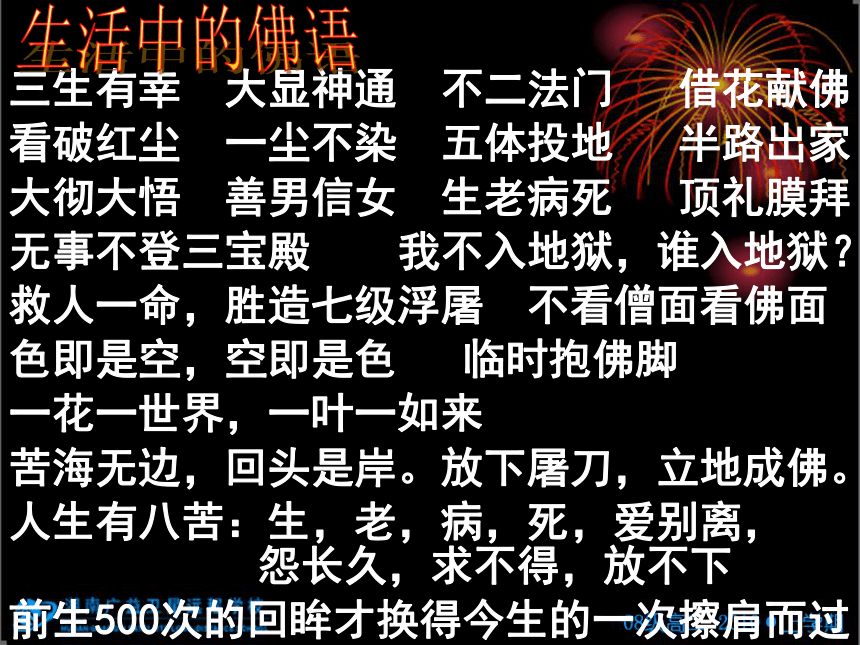

本来无一物,何处惹尘埃三生有幸 大显神通 不二法门 借花献佛

看破红尘 一尘不染 五体投地 半路出家

大彻大悟 善男信女 生老病死 顶礼膜拜

无事不登三宝殿 我不入地狱,谁入地狱?

救人一命,胜造七级浮屠 不看僧面看佛面

色即是空,空即是色 临时抱佛脚

一花一世界,一叶一如来

苦海无边,回头是岸。放下屠刀,立地成佛。

人生有八苦:生,老,病,死,爱别离, 怨长久,求不得,放不下

前生500次的回眸才换得今生的一次擦肩而过生活中的佛语《坛 经》两则 《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖大师法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖慧能说,弟子法海集录。

五祖弘忍和尚夜里到了三更天的时候,把慧能召唤到佛堂里,为他解说《金刚经》。慧能一经传授,顿时就领悟了佛法。当天夜里接受训导,别人都不知道。于是弘忍和尚就把顿悟的法门和本门的信物袈裟传给了慧能:“你就是六代祖师了,这件袈裟就是信物,要代代传下去;本门修行要‘以心传心’,《慧能受法》

应当引导弟子自己领悟。”弘忍又说:“慧能!自古传授法器,都是很危险的事情,就像生命悬在发丝上一样!如果你在这里停留,有人就会害你,你应该即刻就离开这里。”《慧能受法》

世人都流传着“南能北秀”的说法,却未能知道根本的缘由。神秀禅师,在南荆府当阳县玉泉寺担任住持修行;慧能大师,在邵州城东三十五里的曹溪山修行。佛法均属一个宗派,因为传人居住一南一北,所以就有南北流派。为什么又有渐悟和顿悟的区别?佛法只有一种,人领悟佛法有慢有快,领悟慢《南能北秀》

的,就采用渐悟的方法,领悟快的,就采用顿悟的方法。佛法本身没有顿和渐的区别,但是因为人的根器有迟钝和敏捷的区别,所以才有了渐、顿之称。《南能北秀》《 坛经》两则《慧能受法》说的是慧能受衣法时的情景和弘忍的教诲《南能北秀》这段文字是对“南能北秀”一说提出自己的看法。行事谨慎,办事稳妥。语重心长,寄寓厚望。关心弟子,谋事周全慧能:顿悟

直指人心神秀:渐悟 循序渐进语言特征语言质朴简洁,不尚浮华。善于运用比喻。 1、《百喻经》,全称《百句譬喻经》,也称《百譬经》。

2、古印度僧伽斯那著,南朝齐求那毗地译。

3、全书两卷,共有98个寓言故事,均为宣扬佛教教义而作。

4、但“除去教诫,独留寓言”,完全可以当成一部极有趣味的文学作品来读,对社会、人生也有启发意义。 百喻经寓言:

文学体裁的一种。以散文或韵诗的形式,讲述带有劝谕或讽刺意味的故事。结构大多短小,主人公多为动物,也可以是人或非生物。主题多是惩恶扬善,充满智慧哲理。文体知识二、汉语中有很多成语来自佛典,请在辞书中查找下列成语的出处和本义。

大千世界:出自《起世经》和《长阿含经》。“世界”,本是一个佛教名词,指的是无穷无尽的时间(世)和广袤无垠的空间(界)。佛教认为,须弥山是世界的中心,它的周围分布着广阔的大海。大海中分布着四大部洲,它们分别有两个“中洲(大岛)”,统称为“八中洲”。在大海的外面,则环绕着九座山,每座山也为大海所环绕。这些统称为“九山八海”,它们被同一日月所照,构成了一个“小世界”。佛教把“小世界”的1000倍叫做“小千世界”;把“小千世界”的1000倍叫做“中千世界”;“中千世界”的1000倍则叫做“大千世界”。探讨 练习天女散花:《维摩诘经》记载,天女受如来佛的派遣,前去检验诸菩萨和弟子们的道行,将满篮鲜花自空中倾下,落向正在参禅的众人身上。道行够的就会从身上坠落,唯有道行不够的才会附着在身上不下坠。

水涨船高:出自《五灯会元》:“十五日前,水涨船高。”禅宗认为,“烦恼是功德之体”,烦恼越多,心的觉醒就越深刻,就像水位上升,船身也会随之升高一样。这是个带有朴素的辩证法的观点。“水涨船高”最初就是用来说明这个道理。本来面目:出自《坛经》。原指内心纯真的自性,后来用来表示事物原来的样子。

头头是道:这是一个禅宗用语,表示“道”无所不在。语出《续传灯录》:“头头皆是道,法法本圆成。”

自作自受:出自《太子成道经》:“自作业时应自受。”指的是:自己造下的业因,应该由自己承担后果。自欺欺人:出自《石门文字禅》:“古盖吾法中罪人,而自以能嗣云门,其自欺欺人之状,不穷而自露。”意思是,从前有个违犯了佛法的人,却自以为能够承继云门大师的衣钵,他那种既欺骗自己又欺骗别人的样子,不用去描述就已经全部显示出来了。

同床异梦:出自《古尊宿语录》:“同床共被,梦各不同。”比喻一起生活或者共事,却各有各的打算。闭门造车:出自《祖堂集》:“闭门造车,出门合辙。”意思是,虽然关起门来造车,但是由于按照统一的规格制作,使用时自然和道路上的车辙相合;由于义理一致,今天的修行者自然会和古代的圣贤相应。 皆大欢喜:出自《金刚经》结尾:“闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。”意思是听佛讲完了这部佛经后,大家都非常高兴,诚心实意地接受了佛佗的教导,并照着去做。还有些经书,如《维摩诘经》《法华经》《圆觉经》等也都有相同或类似的结尾。拖泥带水:出自《五灯会元》:“狮子翻身,拖泥带水。”这是禅宗僧人常用的一个譬喻,表示法力强大。

神通广大:佛教宣称,释迦牟尼具有神秘莫测、无所不能的力量,这种力量叫做“神通力”。“神通广大”用来形容佛的法力广大无边。

引火烧身:出自《法苑珠林》。佛教宣称,罗汉成佛的时候,处理肉身的方法之一,是“自心出火烧身”。鹦鹉学舌:出自《景德传灯录》。本义是说,佛经传达的是佛的意思,不理解佛的意思只是诵读经文,就像鹦鹉学人说话一样。

解铃还须系铃人:出自《指月录》。比喻谁弄出来的事情,谁惹出来的麻烦,仍须由谁解决。预习检测一、解释下列划线字词

1、至于他家

2、既得盐美

3、食已口爽

4、诣市卖之,不得半车炭之价直

5、寻即取果,一一皆尝

6、尾何以白

7、自得出之味道鲜美败坏了口味诣:到…地方去

直:通“值”价值接着变白,形容词活用动词使动用法,使…出来到二、翻译下列句子:

1、所以美者,缘有盐故,少有尚尔,况复多也。

2、其所乘马为他所夺。

3、骆驼入头瓮中食谷,又不得出。既不得出,以为忧恼。(饭菜)味道鲜美的原因,是因为有盐,很少的一

点尚且这样,何况再多一点呢。他所乘坐的马被别人夺走骆驼把头伸入瓮中吃谷,又不能出来。已经不能

出来了,这个人把它作为一件烦恼的事。愚人食盐哲理 做事要恰到好处,过犹不及;

要全面看待问题,避免以偏概全;

学会克制私欲,不可贪得无厌;人生启示:

恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面;真理再向前跨越一步,就变成了谬误;凡事应努力达到不偏不倚,无过无不及的最佳状态。 修行人适当地节制饮食,少欲知足,是对于身体和修行都有好处的。但 “外道” 矫枉过正,对修行却没有一点儿益处。佛理渴 见 水哲理脚踏实地,走好每一步;

实事求是,切忌贪多求大;

做好眼前事,防止好高骛远;

明确目标,量力而行?;人生启示:

制定适合自己的目标,切不可因为目标太远而放弃一切努力;

积跬步以至千里,积小流以成江海。 有些人强词夺理地坚持着怪僻的见解,以为佛教戒律很宽泛、很严格,一时不能全部接受,索性舍弃不受,最终没有得道的希望,可怜可笑!佛理 阅读《入海取沉水》和《驼瓮俱失》这两则故事。讨论故事中暗含了什么哲理。 品愚人故事

知佛理教义

悟人生智慧入海取沉水哲理随波逐流和急于求成,会导致“事倍功半”

认清事物本质,不盲目效仿;

执着于目标,有恒心,方可取得成功。驼瓮俱失哲理身处两难困境,需冷静思考、正确处理;

要有主见,不可轻信他人。小结 读 寓 言

悟 哲 理

导 人 生

升 境 界作业:

从《尝庵婆罗果》和《诈言马死》中选择一则,结合自己的生活感受和体验写一篇小作文。白马寺 玄学, 中国魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮,一般特指魏晋玄学。“玄”这一概念,最早见于《老子》:“玄之又玄,众妙之门。”王弼《老子指略》说:“玄,谓之深者也”。玄学即是研究幽深玄远问题的学说。

玄学是对《老子》、《庄子》和《周易》的研究和解说。是魏晋时期的主要哲学思潮,是道家和儒家融合而出现的一种哲学、文化思潮。玄学 中国战国时的哲学、政治思想流派。尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成黄老之学达摩祖师 达摩,天竺人,禅宗二十八代佛祖。北魏时期,他把禅学带入中土,为弘扬佛法东渡中历尽艰辛,后终在少林寺后山面壁九年得悟大道和高深武艺。其经历充满传奇性和戏剧性。 杜牧

千里荤啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。江南春绝句 韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。 欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年! 云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。 知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

唐宪宗欲迎佛骨入朝,朝臣无谏阻者,韩愈一生致力于兴儒辟佛,独上《谏佛骨表》谏阻,言辞激切。宪宗大怒,欲斩韩愈,幸得宰相裴度等力保,方得免死,贬为潮州刺史。左迁至蓝关示侄孙湘南北少林青海 塔尔寺 慧能幼年丧父,家境贫困,靠卖柴养母。一天,他在集市卖柴,听见有人诵佛经典籍《金刚经》,颇有感悟,便立志寻师学佛。他告别老母亲,投靠到弘忍门下。弘忍问他:“你是何人,来此见我欲求何事?”慧能答道:“弟子岭南人,今远道求见,无他也,乃求成佛之理。”弘忍训斥道:“你为岭南穷乡僻壤的蛮人,有何资格成佛?”慧能从容回答:“人有南方北方之别,而佛性则不分南北;我虽岭南蛮人,同你尊贵的法师身份不同,但你我佛性何别?”弘忍听了十分震惊,未料这位乡下人对佛理有如此深刻的领悟,于是留他下来当行者,在寺院中 打柴、推磨、做粗活。

有一天,弘忍把弟子们召到面前,当众宣布让每人写一首偈(jì,佛经体裁之一 ),说明自己对佛理的认识。谁能真正领悟佛理真谛,袈裟和佛法就授予谁,并让他做第六代祖。

当时弘忍门下有位首座弟子神秀,名声显赫。他很快就作出一偈,悄悄地把偈写在南廊壁间。偈中写道:身是菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,莫使有尘埃。

慧能听了神秀的偈子,知道神秀尚未体悟“空性”,于是念了一首偈,由他人代为写 在墙壁上。偈子为:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”此偈刚写完,很多和尚都围过来观看,都很惊讶,议论说:“奇怪啊!想不到像他这样做苦役的人竟有如此修行?真不可以貌取人!”弘忍见众人如此惊怪,恐怕有人从中暗害,立即用鞋擦掉慧能的偈,故意说:“亦未见本性啊!”

第二天,弘忍悄悄来到舂米房,看见慧能腰上背着石正在舂米,便自言自语说:“求道的人为了佛法而忘记肉身,应当这样吗?”接着就问:“米舂好了吗?”

慧能答:“早舂好了,还没有筛罢了。”弘忍用禅杖敲击碓(duì)三下而离去。

三更时候,慧能悄悄来到弘忍处。弘忍用袈裟把窗户遮住,为慧能解说《金刚经》,说:“一切事物无自性,皆从心生,如果觉悟到真实本性,心就是无所滞着了。”慧能听了很有启发,领悟到佛理真髓:“一切事物都不离本性。”弘忍看到他已真正领悟,就说:“不识本心,学法无益;若识本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。”接着便把禅法和衣钵秘授给慧能,说:“你为第六代祖。”嘱他立即下山回南方隐居,待弘忍死后再继承发展禅宗事业。 此后,慧能一直坚守师嘱,混于众人,不露声色。16年后,弘忍去世,他才出示隐藏多年的法衣,亮明自己的身份,正式落发出家,成为禅宗的首领,在曹溪宝林寺讲法二十余年,影响遍及海内。

慧能的偈所以得到弘忍的赞赏,是因为他对于佛家的性空思想有更深的理解。佛家认为一切事物都是缘起性空的,什么菩提树、明镜台统统并非真实存在,人的心性也是如此,根本谈不上沾惹尘埃,何必时时勤拂拭?只要内心一旦觉悟到世界空无的道理,就可以立地成佛。这是彻底的唯心论。“如来”即是“佛”,“如来”和“佛”实际是一个意思,意为“乘真如之道而来”。比如称释迦牟尼佛或称释迦牟尼如来,都是一样的。但称释迦牟尼为如来佛就错了。因为如来和佛同是一切佛的通称,并不说明是某佛。释迦牟尼 现世佛弥勒佛 未来佛潭柘寺大肚能容,容天下难容之事;

开口便笑,笑世间可笑之人。燃灯古佛

过去佛四大菩萨 观音菩萨观音表“悲”,所谓“悲”,就是恻怆他人之苦而欲救济之心。全称尊号是“大慈大悲救苦救难观世音菩萨”。观音菩萨能够“送子”,故有女身观音。四大菩萨 文殊菩萨文殊菩萨表“智”,文殊菩萨以智慧著称。智能、辩才第一,称“大智”。 四大菩萨 普贤菩萨普贤菩萨表“行”,他为一切行德之本体。地藏菩萨表“愿”,所谓“愿”,就是要尽度六道众生,救人于苦难之中。据说他就是阎罗的化身,曾扬言“地狱不空,誓不成佛”。四大菩萨 地藏菩萨 净土宗慧远大师:朝中王宫大臣请去供养礼拜,他拒绝。一个人粗衣菲食,在小关房茅棚中修行,而且三十年不下山,因此他的德辉照耀于万世。所谓“人到无求品自高”,虽然没有华衣来庄严,没有美食来饱暖,但是由于他甘于淡泊,无所需求,人格自然就会高贵。高僧 慧远大师 法海和尚俗姓张,唐代中期的一位禅家高僧。法海是禅宗六祖慧能和尚几十名弟子中颇有成就的一位。听六祖讲佛理,记六祖法语,把不识字的六祖讲说全部记录下来,加以整理成为《六祖大师法宝坛经》,后世简称为《六祖坛经》。 高僧 法海人间活佛济公,原名李修缘,是南宋禅宗高僧,法名道济。济公的一生富有传奇色彩,他既“颠”且“济”,他扶危济困、除暴安良、彰善罚恶,在人们的心目中留下了独特而美好的印象。高僧 济公弘一法师(1880-1942年),即李叔同,经典歌曲《送别》(又称为《骊歌》)的词作者。近代史上著名的艺术家、教育家、思想家、革新家。一生在音乐、戏剧、美术、诗词、篆刻、金石、书法、教育、哲学、法学等诸多文化领域中都有较高的建树。弘一法师沉

香

此外,由于传入时间不同和民族文化、社会历史背影的不同,中国佛教形成三大系,即汉传佛教、藏传佛教和上座部佛教(巴利语系)。藏传佛教,俗称喇嘛教。佛教分类佛 菩萨 佛教初入我国的时间,当在公元1世纪汉明帝前后。一般说法源于“白马驮经”故事,即东汉永平年间(58年—75年),汉明帝夜梦有神人全身金色,顶上有光,在殿前绕梁飞行。翌日问讯群臣,学识渊博的大臣傅毅告之为佛。于是明帝派遣使者蔡愔(yīn)等西行求法,永平十年(67年)在大月氏遇见西域僧人摄摩腾、竺法兰,便邀请他们来汉地传授佛教。他们用白马驮着佛像和经卷,回到洛阳。明帝为表示欢迎,在洛阳建起我国首座佛教寺庙“白马寺”。佛教传入中国 佛教传入中国之初,影响不大,依附于黄老之学,在皇室宫廷的狭小天地里,十分微弱而缓慢地传播着。随着越来越多的佛经被译成汉语,再加上统治阶级的支持,佛教从三国两晋开始逐渐流传开来,越来越显示出自己的独立品格。魏晋时代,佛教与玄学合流,大乘佛教的“般若学”借“玄学”之风繁盛起来;东晋、十六国时期,出现了汉地佛教的第一个高潮。经过四五个世纪的流传之后,中国佛教进入了宗派形成和发展的大成时期。儒、佛、道三者鼎足而立。佛教在中国的发展 据史书记载,梁武帝时建康的佛寺数甚至超过了500座。隋唐时期,政治统一,经济繁荣,国际文化交流活跃,佛教综合南北思想体系,发展为许多新的宗派。并结合中国人自己的文化传统,创造性地确立了最具中国特色的佛教宗派──禅宗。五代以后,佛教开始走向衰落,除禅宗、净土宗持续发展之外,其他宗派已经消失或者影响甚微了。但是,佛教的思想已经内化进了中国人的文化心理中,对中国哲学、文学、艺术、政治等各方面的发展都起着重要的影响。佛教在中国的发展 中国佛教宗派之一。

禅,是梵语的音译,指的是将心专注于某一对象,在彻底寂静中呈现的神秘思维状态,所以名为禅宗。以达摩为中国始祖,故又称达摩宗;也因自称得佛心印,又称为佛心宗。达摩传法弟子为二祖慧可,慧可之传法弟子为三祖僧璨,其传法弟子为四祖道信。道信传法弟子为五祖弘忍,立东山法门,其门下分赴两京弘法,名重一时。其中有神秀、传法弟子六祖慧能二人分立为北宗渐门与南宗顿门。 禅宗 禅宗是具有中国特色的佛教流派,它既不是延续印度佛教已有的某个宗派,也不完全信奉某部已有的经典,而是建立了自己的宗经,标榜自己独特的修持方式。它是完全中国化的佛教,它公开宣称以六祖慧能的言教为经,并以开坛立宗的形式命之为《坛经》。这是第一部由中国人自己创作的、被公开而持久地称为“经”的佛教著作。禅宗自称是“不立文字”,“教外别传”,“以心传心”。禅宗佛性本有

佛性是众生本来就具有的,凡和圣的区别在于是否悟到它。佛在心中,自心即是佛,不须向外索求。

无住生心

要在没有执著的情况下,保持心的圆融无滞,自然流转。

顿悟法门

从众生到佛的转化就在一念之间,转化的形式就是“悟”和“顿悟”。“悟”就是“一念相应,便成正觉”,“顿悟”即“不由阶渐,顿时完成”。禅宗思想

六祖慧能是禅宗的发扬光大者,提倡佛性本有、无住生心、顿悟法门。慧能以后,禅宗广为流传,于唐末五代时达于极盛。禅宗使中国佛教发展到了顶峰,对中国古文化发展具有重大影响。六祖慧能菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃三生有幸 大显神通 不二法门 借花献佛

看破红尘 一尘不染 五体投地 半路出家

大彻大悟 善男信女 生老病死 顶礼膜拜

无事不登三宝殿 我不入地狱,谁入地狱?

救人一命,胜造七级浮屠 不看僧面看佛面

色即是空,空即是色 临时抱佛脚

一花一世界,一叶一如来

苦海无边,回头是岸。放下屠刀,立地成佛。

人生有八苦:生,老,病,死,爱别离, 怨长久,求不得,放不下

前生500次的回眸才换得今生的一次擦肩而过生活中的佛语《坛 经》两则 《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖大师法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖慧能说,弟子法海集录。

五祖弘忍和尚夜里到了三更天的时候,把慧能召唤到佛堂里,为他解说《金刚经》。慧能一经传授,顿时就领悟了佛法。当天夜里接受训导,别人都不知道。于是弘忍和尚就把顿悟的法门和本门的信物袈裟传给了慧能:“你就是六代祖师了,这件袈裟就是信物,要代代传下去;本门修行要‘以心传心’,《慧能受法》

应当引导弟子自己领悟。”弘忍又说:“慧能!自古传授法器,都是很危险的事情,就像生命悬在发丝上一样!如果你在这里停留,有人就会害你,你应该即刻就离开这里。”《慧能受法》

世人都流传着“南能北秀”的说法,却未能知道根本的缘由。神秀禅师,在南荆府当阳县玉泉寺担任住持修行;慧能大师,在邵州城东三十五里的曹溪山修行。佛法均属一个宗派,因为传人居住一南一北,所以就有南北流派。为什么又有渐悟和顿悟的区别?佛法只有一种,人领悟佛法有慢有快,领悟慢《南能北秀》

的,就采用渐悟的方法,领悟快的,就采用顿悟的方法。佛法本身没有顿和渐的区别,但是因为人的根器有迟钝和敏捷的区别,所以才有了渐、顿之称。《南能北秀》《 坛经》两则《慧能受法》说的是慧能受衣法时的情景和弘忍的教诲《南能北秀》这段文字是对“南能北秀”一说提出自己的看法。行事谨慎,办事稳妥。语重心长,寄寓厚望。关心弟子,谋事周全慧能:顿悟

直指人心神秀:渐悟 循序渐进语言特征语言质朴简洁,不尚浮华。善于运用比喻。 1、《百喻经》,全称《百句譬喻经》,也称《百譬经》。

2、古印度僧伽斯那著,南朝齐求那毗地译。

3、全书两卷,共有98个寓言故事,均为宣扬佛教教义而作。

4、但“除去教诫,独留寓言”,完全可以当成一部极有趣味的文学作品来读,对社会、人生也有启发意义。 百喻经寓言:

文学体裁的一种。以散文或韵诗的形式,讲述带有劝谕或讽刺意味的故事。结构大多短小,主人公多为动物,也可以是人或非生物。主题多是惩恶扬善,充满智慧哲理。文体知识二、汉语中有很多成语来自佛典,请在辞书中查找下列成语的出处和本义。

大千世界:出自《起世经》和《长阿含经》。“世界”,本是一个佛教名词,指的是无穷无尽的时间(世)和广袤无垠的空间(界)。佛教认为,须弥山是世界的中心,它的周围分布着广阔的大海。大海中分布着四大部洲,它们分别有两个“中洲(大岛)”,统称为“八中洲”。在大海的外面,则环绕着九座山,每座山也为大海所环绕。这些统称为“九山八海”,它们被同一日月所照,构成了一个“小世界”。佛教把“小世界”的1000倍叫做“小千世界”;把“小千世界”的1000倍叫做“中千世界”;“中千世界”的1000倍则叫做“大千世界”。探讨 练习天女散花:《维摩诘经》记载,天女受如来佛的派遣,前去检验诸菩萨和弟子们的道行,将满篮鲜花自空中倾下,落向正在参禅的众人身上。道行够的就会从身上坠落,唯有道行不够的才会附着在身上不下坠。

水涨船高:出自《五灯会元》:“十五日前,水涨船高。”禅宗认为,“烦恼是功德之体”,烦恼越多,心的觉醒就越深刻,就像水位上升,船身也会随之升高一样。这是个带有朴素的辩证法的观点。“水涨船高”最初就是用来说明这个道理。本来面目:出自《坛经》。原指内心纯真的自性,后来用来表示事物原来的样子。

头头是道:这是一个禅宗用语,表示“道”无所不在。语出《续传灯录》:“头头皆是道,法法本圆成。”

自作自受:出自《太子成道经》:“自作业时应自受。”指的是:自己造下的业因,应该由自己承担后果。自欺欺人:出自《石门文字禅》:“古盖吾法中罪人,而自以能嗣云门,其自欺欺人之状,不穷而自露。”意思是,从前有个违犯了佛法的人,却自以为能够承继云门大师的衣钵,他那种既欺骗自己又欺骗别人的样子,不用去描述就已经全部显示出来了。

同床异梦:出自《古尊宿语录》:“同床共被,梦各不同。”比喻一起生活或者共事,却各有各的打算。闭门造车:出自《祖堂集》:“闭门造车,出门合辙。”意思是,虽然关起门来造车,但是由于按照统一的规格制作,使用时自然和道路上的车辙相合;由于义理一致,今天的修行者自然会和古代的圣贤相应。 皆大欢喜:出自《金刚经》结尾:“闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。”意思是听佛讲完了这部佛经后,大家都非常高兴,诚心实意地接受了佛佗的教导,并照着去做。还有些经书,如《维摩诘经》《法华经》《圆觉经》等也都有相同或类似的结尾。拖泥带水:出自《五灯会元》:“狮子翻身,拖泥带水。”这是禅宗僧人常用的一个譬喻,表示法力强大。

神通广大:佛教宣称,释迦牟尼具有神秘莫测、无所不能的力量,这种力量叫做“神通力”。“神通广大”用来形容佛的法力广大无边。

引火烧身:出自《法苑珠林》。佛教宣称,罗汉成佛的时候,处理肉身的方法之一,是“自心出火烧身”。鹦鹉学舌:出自《景德传灯录》。本义是说,佛经传达的是佛的意思,不理解佛的意思只是诵读经文,就像鹦鹉学人说话一样。

解铃还须系铃人:出自《指月录》。比喻谁弄出来的事情,谁惹出来的麻烦,仍须由谁解决。预习检测一、解释下列划线字词

1、至于他家

2、既得盐美

3、食已口爽

4、诣市卖之,不得半车炭之价直

5、寻即取果,一一皆尝

6、尾何以白

7、自得出之味道鲜美败坏了口味诣:到…地方去

直:通“值”价值接着变白,形容词活用动词使动用法,使…出来到二、翻译下列句子:

1、所以美者,缘有盐故,少有尚尔,况复多也。

2、其所乘马为他所夺。

3、骆驼入头瓮中食谷,又不得出。既不得出,以为忧恼。(饭菜)味道鲜美的原因,是因为有盐,很少的一

点尚且这样,何况再多一点呢。他所乘坐的马被别人夺走骆驼把头伸入瓮中吃谷,又不能出来。已经不能

出来了,这个人把它作为一件烦恼的事。愚人食盐哲理 做事要恰到好处,过犹不及;

要全面看待问题,避免以偏概全;

学会克制私欲,不可贪得无厌;人生启示:

恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面;真理再向前跨越一步,就变成了谬误;凡事应努力达到不偏不倚,无过无不及的最佳状态。 修行人适当地节制饮食,少欲知足,是对于身体和修行都有好处的。但 “外道” 矫枉过正,对修行却没有一点儿益处。佛理渴 见 水哲理脚踏实地,走好每一步;

实事求是,切忌贪多求大;

做好眼前事,防止好高骛远;

明确目标,量力而行?;人生启示:

制定适合自己的目标,切不可因为目标太远而放弃一切努力;

积跬步以至千里,积小流以成江海。 有些人强词夺理地坚持着怪僻的见解,以为佛教戒律很宽泛、很严格,一时不能全部接受,索性舍弃不受,最终没有得道的希望,可怜可笑!佛理 阅读《入海取沉水》和《驼瓮俱失》这两则故事。讨论故事中暗含了什么哲理。 品愚人故事

知佛理教义

悟人生智慧入海取沉水哲理随波逐流和急于求成,会导致“事倍功半”

认清事物本质,不盲目效仿;

执着于目标,有恒心,方可取得成功。驼瓮俱失哲理身处两难困境,需冷静思考、正确处理;

要有主见,不可轻信他人。小结 读 寓 言

悟 哲 理

导 人 生

升 境 界作业:

从《尝庵婆罗果》和《诈言马死》中选择一则,结合自己的生活感受和体验写一篇小作文。白马寺 玄学, 中国魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮,一般特指魏晋玄学。“玄”这一概念,最早见于《老子》:“玄之又玄,众妙之门。”王弼《老子指略》说:“玄,谓之深者也”。玄学即是研究幽深玄远问题的学说。

玄学是对《老子》、《庄子》和《周易》的研究和解说。是魏晋时期的主要哲学思潮,是道家和儒家融合而出现的一种哲学、文化思潮。玄学 中国战国时的哲学、政治思想流派。尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成黄老之学达摩祖师 达摩,天竺人,禅宗二十八代佛祖。北魏时期,他把禅学带入中土,为弘扬佛法东渡中历尽艰辛,后终在少林寺后山面壁九年得悟大道和高深武艺。其经历充满传奇性和戏剧性。 杜牧

千里荤啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。江南春绝句 韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。 欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年! 云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。 知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

唐宪宗欲迎佛骨入朝,朝臣无谏阻者,韩愈一生致力于兴儒辟佛,独上《谏佛骨表》谏阻,言辞激切。宪宗大怒,欲斩韩愈,幸得宰相裴度等力保,方得免死,贬为潮州刺史。左迁至蓝关示侄孙湘南北少林青海 塔尔寺 慧能幼年丧父,家境贫困,靠卖柴养母。一天,他在集市卖柴,听见有人诵佛经典籍《金刚经》,颇有感悟,便立志寻师学佛。他告别老母亲,投靠到弘忍门下。弘忍问他:“你是何人,来此见我欲求何事?”慧能答道:“弟子岭南人,今远道求见,无他也,乃求成佛之理。”弘忍训斥道:“你为岭南穷乡僻壤的蛮人,有何资格成佛?”慧能从容回答:“人有南方北方之别,而佛性则不分南北;我虽岭南蛮人,同你尊贵的法师身份不同,但你我佛性何别?”弘忍听了十分震惊,未料这位乡下人对佛理有如此深刻的领悟,于是留他下来当行者,在寺院中 打柴、推磨、做粗活。

有一天,弘忍把弟子们召到面前,当众宣布让每人写一首偈(jì,佛经体裁之一 ),说明自己对佛理的认识。谁能真正领悟佛理真谛,袈裟和佛法就授予谁,并让他做第六代祖。

当时弘忍门下有位首座弟子神秀,名声显赫。他很快就作出一偈,悄悄地把偈写在南廊壁间。偈中写道:身是菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,莫使有尘埃。

慧能听了神秀的偈子,知道神秀尚未体悟“空性”,于是念了一首偈,由他人代为写 在墙壁上。偈子为:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”此偈刚写完,很多和尚都围过来观看,都很惊讶,议论说:“奇怪啊!想不到像他这样做苦役的人竟有如此修行?真不可以貌取人!”弘忍见众人如此惊怪,恐怕有人从中暗害,立即用鞋擦掉慧能的偈,故意说:“亦未见本性啊!”

第二天,弘忍悄悄来到舂米房,看见慧能腰上背着石正在舂米,便自言自语说:“求道的人为了佛法而忘记肉身,应当这样吗?”接着就问:“米舂好了吗?”

慧能答:“早舂好了,还没有筛罢了。”弘忍用禅杖敲击碓(duì)三下而离去。

三更时候,慧能悄悄来到弘忍处。弘忍用袈裟把窗户遮住,为慧能解说《金刚经》,说:“一切事物无自性,皆从心生,如果觉悟到真实本性,心就是无所滞着了。”慧能听了很有启发,领悟到佛理真髓:“一切事物都不离本性。”弘忍看到他已真正领悟,就说:“不识本心,学法无益;若识本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。”接着便把禅法和衣钵秘授给慧能,说:“你为第六代祖。”嘱他立即下山回南方隐居,待弘忍死后再继承发展禅宗事业。 此后,慧能一直坚守师嘱,混于众人,不露声色。16年后,弘忍去世,他才出示隐藏多年的法衣,亮明自己的身份,正式落发出家,成为禅宗的首领,在曹溪宝林寺讲法二十余年,影响遍及海内。

慧能的偈所以得到弘忍的赞赏,是因为他对于佛家的性空思想有更深的理解。佛家认为一切事物都是缘起性空的,什么菩提树、明镜台统统并非真实存在,人的心性也是如此,根本谈不上沾惹尘埃,何必时时勤拂拭?只要内心一旦觉悟到世界空无的道理,就可以立地成佛。这是彻底的唯心论。“如来”即是“佛”,“如来”和“佛”实际是一个意思,意为“乘真如之道而来”。比如称释迦牟尼佛或称释迦牟尼如来,都是一样的。但称释迦牟尼为如来佛就错了。因为如来和佛同是一切佛的通称,并不说明是某佛。释迦牟尼 现世佛弥勒佛 未来佛潭柘寺大肚能容,容天下难容之事;

开口便笑,笑世间可笑之人。燃灯古佛

过去佛四大菩萨 观音菩萨观音表“悲”,所谓“悲”,就是恻怆他人之苦而欲救济之心。全称尊号是“大慈大悲救苦救难观世音菩萨”。观音菩萨能够“送子”,故有女身观音。四大菩萨 文殊菩萨文殊菩萨表“智”,文殊菩萨以智慧著称。智能、辩才第一,称“大智”。 四大菩萨 普贤菩萨普贤菩萨表“行”,他为一切行德之本体。地藏菩萨表“愿”,所谓“愿”,就是要尽度六道众生,救人于苦难之中。据说他就是阎罗的化身,曾扬言“地狱不空,誓不成佛”。四大菩萨 地藏菩萨 净土宗慧远大师:朝中王宫大臣请去供养礼拜,他拒绝。一个人粗衣菲食,在小关房茅棚中修行,而且三十年不下山,因此他的德辉照耀于万世。所谓“人到无求品自高”,虽然没有华衣来庄严,没有美食来饱暖,但是由于他甘于淡泊,无所需求,人格自然就会高贵。高僧 慧远大师 法海和尚俗姓张,唐代中期的一位禅家高僧。法海是禅宗六祖慧能和尚几十名弟子中颇有成就的一位。听六祖讲佛理,记六祖法语,把不识字的六祖讲说全部记录下来,加以整理成为《六祖大师法宝坛经》,后世简称为《六祖坛经》。 高僧 法海人间活佛济公,原名李修缘,是南宋禅宗高僧,法名道济。济公的一生富有传奇色彩,他既“颠”且“济”,他扶危济困、除暴安良、彰善罚恶,在人们的心目中留下了独特而美好的印象。高僧 济公弘一法师(1880-1942年),即李叔同,经典歌曲《送别》(又称为《骊歌》)的词作者。近代史上著名的艺术家、教育家、思想家、革新家。一生在音乐、戏剧、美术、诗词、篆刻、金石、书法、教育、哲学、法学等诸多文化领域中都有较高的建树。弘一法师沉

香

同课章节目录