山东省平邑县曾子学校2012-2013学年度高二期中考试语文试题

文档属性

| 名称 | 山东省平邑县曾子学校2012-2013学年度高二期中考试语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 106.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-05-16 15:09:44 | ||

图片预览

文档简介

曾子学校2012-2013学年度高二期中考试

语文试题

说明:本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。考试时间:150分钟 满分150分

第Ⅰ卷(共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点字的读音,全都不相同的一组是( )

A.践踏 信笺 把盏言欢 临行饯别 B.锋镝 贬谪 嫡传弟子 滴水不漏

C.弹劾 遗骸 骇人听闻 言简意赅 D.稍息 口哨 刀剑出鞘 不屑一顾

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.直译 执意不肯 毒素 独竖一帜 B.致力 自立更生 启程 起承转合

C.寥廓 地域辽阔 起誓 征稿启事 D.崇尚 弃恶从善 鹊桥 鸠占雀巢

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是

①该公司 因实力不济要退出竞标,实际上却加紧谋划击败竞争对手的策略。

②作为一名军旅作曲家,他对军队有着一种本能的难以割舍的 ,部队生活中的点点滴滴,总让他魂牵梦萦,继而流淌于笔端。

③山东艺术学院表演系初试考卷备受关注,考卷 PM2.5、郭美美等热词,考生大呼雷人,业内人士却一片叫好。

A.扬言 情节 包括 B.佯言 情结 包括

C.佯言 情节 囊括 D.扬言 情结 囊括

4.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一项是 ( )

A.中央要求,领导干部下基础,要轻车简从,不搞层层陪同。遗憾的是,这些规定在一些地方没有得到落实。

B.“国酒”茅台只有走下“神坛”,远离“三公”消费,更加贴近下里巴人,才能跟“国酒”的称号相称。

C.随着中国火柴行业集体式微,有近百年历史的光华火柴厂在经历了一段时间的惨淡经营后,于上月宣告破产。

D.叙利亚国内局势持续动荡,巴沙尔政权岌岌可危,使同为穆斯林什叶派主政的伊朗感受到唇亡齿寒的危机。

5.下列各句中,没有语病且句意明确的一项是( )

A.小北湖景区内建有许多木屋商铺,在这里经营的商户大都生意惨淡,主要是因为平时的游客少、租金高的原因造成的。

B.防止考试作弊的手段已从道德层面延伸到技术层面,手机探测仪。录像监控设备等将对防止考生作弊起到震慑作用。

C.山东省“异地高考”政策规定,从2014年起,凡具有山东省高中学籍并有完整高中段学习经历的合格毕业生,均可在山东省参加高考。

D.能否发现并阐明自然规律,不在于个人身份的高低,而在于以实事求是的态度和慎思求变的求知方法去探索。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

“体贴”——中国传统文化的真正特质

张再林

孔子讲“己所不欲,勿施于人”,实际上说的就是这种“体贴”,这是被称为儒家金规则的所谓“恕”之道。按明代学者杨复的解释:“恕者,如心之谓,人己之心一如也。”故“恕”即将心比心,以心度心,也即我心与他心的交流与沟通。然而,在这里,我却宁愿使用“体贴”这个词。在我看来,我与他人的真正交流与沟通,与其说是一种“心思”的运用,不如说是一种“身体”的践履;与其说是一种人心思的“移情”,不如说是一种人生命的“互动”。

我们中国古人更多地是通过“身体语言”,通过“体贴”这一方式和人打交道的。医生给人看病,不是辅以诸如血压计、X光机等仪表仪器,视病人为“看的对象”,而是贴入对方的身体,即所谓的“望、闻、问、切”,调动自己身体的一切感觉器官与病人身体直接接触,以期使自己的生命与病人的生命融为一体,并在这种生命的一体共振中把握病人的所患所疾,所痛所苦。这是一种全身心的投入。这种全身心的投入,也说明了为什么医生自身的“麻木不仁”成为医家之大忌,说明了中医为什么可以运用气功进行生命互植的“介入疗法”,因为在这里,医患双方业已形成为一种无间尔我、情同手足的生命共同体。

医患关系是如此,其他的一切人际关系也不例外。中国古人所谓的“道之以礼”,通过“礼”来和他人进行交往就是雄证。“礼”就其原初义而言,与其说是今人所理解一种专制社会中旨在强化一种统治的等级森严的行为规范,不如说是一种生命共同体中旨在促进人们之间亲和的“身体语言”,它同样是古人的“体贴”的行为方式的一种具体体现。故《论语》中的“乡人饮酒,杖者出,斯出矣”,体现了年少者对年老者的体贴,“子食于有丧者之侧,未尝饱也”,则体现了生者对死者的体贴。在这里,人的一举手一投足,身体的一个姿态,脸部的一个表情,已不再是纯粹做作客套的东西,而是以一种既亲切可感又沉默无声的动作语言,传达着人们自己内心的情感和对他人的体贴与关爱,并使社会借以形成为一个温情脉脉、相濡以沫的爱的共同体。

耐人寻味的是,中国古人不仅用“体贴”这一方式把握人际关系,而且从“天人合一”之道出发,把该方式运用于人与自然的关系之中,使自然的万事万物犹如身旁的人一般,同样成为我们“体贴”的对象。因此,古人对自然事物的把握,不是像西人那样,把其看作是异己于人的“自在之物”,用科学的逻辑分析之,剖析之,用工业的机器征服之,利用之,而是把其看作是与自己一样的人称性的生命主体,用身体自身体认之,体悟之,用身体语言交流之,互动之,并使之最终成为与自己息息相通、休戚相关乃至生死与共的生命伴侣。故在古人的心目中,自然界的万事万物和人一样,不仅有生命,有两性,有家庭,而且有喜怒哀乐,有生老病死,乃至人有两性,自然有阴阳,人有四体,自然有四时,人有五伦,自然有五行,乃至每一次自然灾害的发生,都被视为所谓的“天的震怒”,所谓的“天象示儆”,乃至“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,人的生命的每一次感动,都会同体感通地在自然现象中引起微妙的连锁反应。

因此,“体贴”是洞开中国文化神秘大门的一把钥匙,舍此我们就不能理解中国的“人我不二”的伦理观、中国的“天人合一”的自然观乃至中国的“神美同义”的宗教观。舍此我们也就不能理解古人的“无之不体”的人生境界和追求。乃至于可以用“手足”喻兄弟,用“腹心”喻朋友,用“同胞”喻众生,用“父母”喻天地,乃至其使无论我们人类还是整个宇宙都成为我自身生命机体的生动的隐喻和象征。当然,推出“体贴”这一概念作为中国文化的核心词,并不意味着我们否认孔子的“恕”、孟子的“恻隐”、王阳明的“良知”这些概念同等的重要性。它仅仅是意味着,离开了“体贴”二字,一切其他概念将失去了其解释的生命学依据,并有流于“唯心主义”的嫌疑,因为真正的中国文化实际上是一种“近取诸身”、“反求诸身”的文化,一旦舍弃了这种“身体”,中国文化中的任何东西都无从谈起,因为中国文化中的真正语言实际上是一种“身体语言”,一旦无视这种“身体语言”,中国文化中的一切语言都会苍白无力,并使人莫明其真正的内涵。 (选自《民办教育研究》2010年第6期,有删节)

6.下列选项与文中“体贴”的概念不一致的一项的是

A.中医的“望、闻、问、切”。

B.借助血压计、X光机等仪表仪器,对病人进行诊断。

C.《论语》中的“乡人饮酒,杖者出,斯出矣”。

D.用“手足”喻兄弟,用“父母”喻天地。

7.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.“己所不欲,勿施于人”是被称为儒家金规则的所谓“恕”之道,是指我心与他心的交流与沟通。

B.“礼”也可以视为生命共同体中一种旨在促进人们之间亲和的“身体语言”,是中国古人 “体贴”的行为方式的一种具体体现。

C.因为中国的医患双方构成一种无间尔我、情同手足的生命共同体,所以,中医疗法能在生命的一体共振中把握病人的所患所疾,所痛所苦。

D.中国古人把“体贴”运用于人与自然的关系之中,认为自然界的万事万物和人一样,不仅有生命、有两性、有家庭,而且有喜怒哀乐、生老病死等。

8.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.中国自古以来把自然看作是与自己一样的人称性的生命主体。用身体自身体认之,体悟之,用身体语言交流之、互动之,就会达到人与自然的和谐相处,共同发展。

B.推出“体贴”这一概念作为中国文化的核心词,意味着离开了“体贴”二字,“人我不二”“天人合一”等概念将失去其解释的生命学依据,必然陷入“唯心主义”泥潭。

C.中国文化的特质更多强调的不是认知,而是身体践履,是一种生命体验。因此也可以说中国文化中的真正语言实际上是一种“身体语言”。

D.要想走进中国文化的大门,真正明白中国文化的内涵,就必须领会中国文化中的“身体语言”的内涵。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9--12题。

书剑侠事

新城令崔懋,以康熙戊辰往济南。至章邱西之新店,遇一妇人,可三十余,高髻如宫妆,髻上加毡笠,锦衣弓鞋,结束为急装①。腰剑,骑黑卫,极神骏,妇人神采四射,其行甚驶。试问:“何人?”停骑漫应曰:“不知何许人。”“将往何处?”又漫应曰:“去处去。”顷刻东逝,疾若飞隼。崔云:“惜赴郡匆匆,未暇蹑其踪迹,疑剑侠也。”

从侄鹓因述莱阳王生言:顺治初,其县役某,解官银数千两赴济南,以木夹函之。晚将宿逆旅,主要辞焉。且言镇西北里许有尼庵,凡有行橐者,皆往投宿。因导之往。方入旅店时,门外有男子著红帩头,状貌甚狞。至尼庵,入门,有廨三间,东向;北为观音大士殿;殿侧有小门,扃焉。叩门久之,有老妪出应。告以故,妪云:“但宿西廨,无妨。”持朱封鐍山门②而入。是夜,役相戒勿寝,明灯烛、手弓刀以待曙。至三更,大风骤作,山门砉然而辟。方愕然相顾,倏闻呼门声甚厉,众急持械谋拒之。廨门已启,视之,即红帩头人也。徒手握束香掷地,众皆扑。比天晓,始苏,银已亡矣。急往市询逆旅主人。主人曰:“此人时游市上,无敢谁何者,唯投尼庵客,辄无恙,今当往诉耳。然尼异人,吾须自往求之。”

至则妪出问故。曰:“非为夜失官银事耶?”曰:“然。”入白。顷之,尼出,命妪挟蒲团跌坐③。逆旅主人跪白前事。尼笑曰:“此奴敢来作此狡狯,罪合死。吾当为一决!”顾妪入,牵一黑卫出,取剑背之,跨卫向南山径去。其行如飞,倏忽不见。

移时,尼徒步手人头驱卫返,驴背负木夹函数千金,殊无所苦。入门呼役曰:“来,视汝木夹函官封如故乎?”验之,良是。掷人头地上,曰:“视此贼不错杀却否?”众聚观,果红帩头人也。罗拜谢云。比东归,再往访之,庵已空无人矣。

尼高髻盛妆,衣锦绮,行缠④,罗袜,年十八九好女子也。市人云:尼三四年前,挟妪俱来,不知何许人。尝有恶少夜入其室,腰斩掷垣外,自是无敢犯者。

(选自清?王士祯《池北偶谈》,有删改)

[注]①结束:装束,打扮。急装:为便于行动,衣服装束得很紧。②朱封:用红笔书写的封条。鐍(jué):锁钥,此处作动词用。山门:寺庙门。③蒲团:草垫子。趺(fū)坐:盘腿而坐。④行缠:绑腿布,古代男女都用。

9、下列对句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.可三十余 可:可以 B.停骑漫应曰 漫:随意

C.比天晓,始苏 比:等到 D.年十八九好女子也 好:美丽

10、下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A、 以康熙戊辰往济南 明灯蚀、手弓刀以待曙

B、吾须自往求之 比东归,再往访之

C、持朱封鐍山门而入 山门砉然而辟

D、 非为夜失官银事耶? 吾当为一决

11、以下六句话,分别编为四组,全都用来表现女主人公武功高强的一组是( )

①但宿西廨,无妨 ②非为夜失官银事耶? ③吾当为一决

④其行如飞,倏忽不见 ⑤殊无所苦 ⑥腰斩掷垣外

A.①②⑥ B.②③⑤ C.①④⑤ D.③④⑥

12、下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.文章首尾两段浓墨重彩地描绘了女主人公的外貌特征,塑造了一个来无影、去无踪的飘逸不群的剑侠形象。

B.县役护送官银去济南府,在尼姑庵投宿时被贼人发觉,进而被迷倒掳去官银,以此引出“尼”的侠举义行。

C.作者写剑侠,却不直接以“尼”为描写对象,而是通过旁人耳闻目睹来展开,从而使剑侠更富有传奇色彩。

D.文章首段倒叙起笔,设下疑问,中间两段借他人之口娓娓道来,尽显其侠义,尾段回应开头,解除悬疑。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)此人时游市上,无敢谁何者,唯投尼庵客,辄无恙。(4分)

(2)顷之,尼出,命妪挟蒲团跌坐。逆旅主人跪白前事。(3分)

(3)比东归,再往访之,庵已空无人矣。(3分)

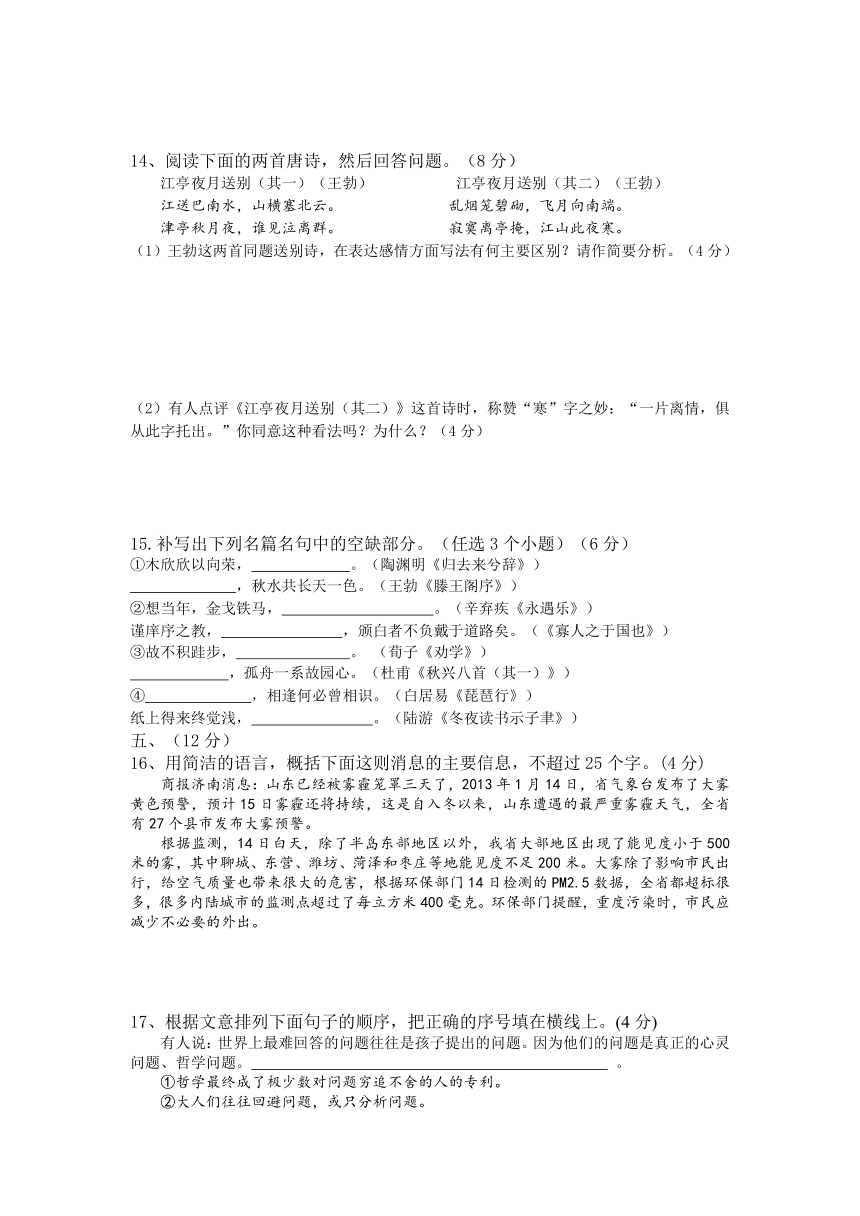

14、阅读下面的两首唐诗,然后回答问题。(8分)

江亭夜月送别(其一)(王勃) 江亭夜月送别(其二)(王勃)

江送巴南水,山横塞北云。 乱烟笼碧砌,飞月向南端。

津亭秋月夜,谁见泣离群。 寂寞离亭掩,江山此夜寒。

(1)王勃这两首同题送别诗,在表达感情方面写法有何主要区别?请作简要分析。(4分)

(2)有人点评《江亭夜月送别(其二)》这首诗时,称赞“寒”字之妙:“一片离情,俱从此字托出。”你同意这种看法吗?为什么?(4分)

15.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(任选3个小题)(6分)

①木欣欣以向荣, 。(陶渊明《归去来兮辞》)

,秋水共长天一色。(王勃《滕王阁序》)

②想当年,金戈铁马, 。(辛弃疾《永遇乐》)

谨庠序之教, ,颁白者不负戴于道路矣。(《寡人之于国也》)

③故不积跬步, 。 (荀子《劝学》)

,孤舟一系故园心。(杜甫《秋兴八首(其一)》)

④ ,相逢何必曾相识。(白居易《琵琶行》)

纸上得来终觉浅, 。(陆游《冬夜读书示子聿》)

五、(12分)

16、用简洁的语言,概括下面这则消息的主要信息,不超过25个字。(4分)

商报济南消息:山东已经被雾霾笼罩三天了,2013年1月14日,省气象台发布了大雾黄色预警,预计15日雾霾还将持续,这是自入冬以来,山东遭遇的最严重雾霾天气,全省有27个县市发布大雾预警。

根据监测,14日白天,除了半岛东部地区以外,我省大部地区出现了能见度小于500米的雾,其中聊城、东营、潍坊、菏泽和枣庄等地能见度不足200米。大雾除了影响市民出行,给空气质量也带来很大的危害,根据环保部门14日检测的PM2.5数据,全省都超标很多,很多内陆城市的监测点超过了每立方米400毫克。环保部门提醒,重度污染时,市民应减少不必要的外出。

17、根据文意排列下面句子的顺序,把正确的序号填在横线上。(4分)

有人说:世界上最难回答的问题往往是孩子提出的问题。因为他们的问题是真正的心灵问题、哲学问题。 。

①哲学最终成了极少数对问题穷追不舍的人的专利。

②大人们往往回避问题,或只分析问题。

③于是,哲学思想便在这种环境中很快地夭折了。

④而孩子们往往因为大人们没有给出答案而沮丧,放弃了对问题的追问。

⑤孩子们的问题往往把真理性问题一丝不挂地揪出来,让大人们很尴尬。

18、下面这个句子写出了人与人之间应具备的关系,请你仿用这种方式写一个句子,要求能反映出人与自然(环境)之间应具有的联系。(4分)

示例:理解、信任是填平鸿沟的基石,怀疑、疏远是割开感情的利刃。

六、(18分)

阅读下面的文字,完成19-22题。

田埂上的精神

张佐香

①麦子把田野的纽扣一粒一粒扣齐。但是,有一粒麦子被人们遗忘了,落在了田埂上,像一只浇了水后丢在堤上的桶。

②秋天继续深入。在清寒的晨气中,秋天的阳光抹在田野上,也抹在这一粒麦子上。它穿透土壤的黑暗,长出如针的小苗。来地里除草施肥的人们,自远方踏步而来,这一株麦苗兴奋地在微风中晃动着绿色的身子,似蝴蝶抖动金色的翅膀。 然而,没有人在走近它时停下来,甚至没有闲暇望它一眼。因为田野里有大片的麦子,在等待着他们。

③本来它也应该生长在 平整如砖的麦地呀!那儿有着它许许多多的兄妹,它们被调理得丰腴而肥硕。远远望去,它们宏大而又壮观。它们手挽手一起生长,一起成熟,一起走进农家的粮仓,与那些农民一起体验丰收的喜悦。田埂上只有一株孤零零的麦子,一株长错了地方的麦子。它很无奈。

④尽管这株麦子非常纤弱,但它长得非常卖力。它比田地里任何一株麦子都活得用力;它不想放弃自己生长的权利;它甚至还想用它那一片特别的绿,来引起人们的关注,从而获取生长所必需的元素。它大声地对每一位从它身边经过的人呐喊:“你们睁大眼睛瞧瞧!我不是一棵小草,我是麦子,我是一株麦子啊!”但是,没有人理会它。例外的一天,有个人偶然歇息时坐在它身边的田埂上,抽了一根烟,扔下烟蒂时瞅了它一眼,这时才突然记起来似的说:“噢,这儿还有一株麦子!”这时,麦子为有人记起它而高兴,它显得异常兴奋,甚至还有意地直了下它的身子,以便能让人看到它健康向上的样子。它不愿意让人笑话它,或者可怜它。那人只留下了些烟灰,拍了拍沾在裤子上的泥土,走了,就不再有踪影。

⑤这一株麦子已彻底为人们所遗忘,偶尔有小鸟落在它的身边,望着这深秋的大地一动不动。风吹,雨淋,日晒,它在孤独寂寞和无望中艰难地生长。它必须要生长,因为它是一粒落进泥土获得生命的麦子。它的存在属于大地,还有白云和高空飞翔的鸟儿,以及美好的黎明和黄昏。太阳格外地偏爱它,总是用暖暖的光芒映照着它的身子。

⑥尽管它是一株长在田埂上的麦子,被人们忽略,但它依然挚爱着这片土地和这片土地上的人们。它能体会到他们泥一脚水一脚跋涉于齐膝的泥淖中的滋味;它能感受到他们担着百余斤的担子压在肩上走上三四里地的分量。抢收抢种的季节,他们要在最短的时间内,顶着最毒的太阳,干着最繁重的活。他们受苦受累似乎是注定的,谁也没觉得不应该。想到此,它的身子一沉,似乎想把自己的根系伸进更深的土壤中,汲取更多的营养,使自己长得更健壮一些。

⑦冬去春来,它终于开始抽穗,并且呈现出金黄的颜色。当一位农人收割了无数麦子后,发现了它,欢喜得了不得,小心翼翼地割下这株麦子,把它捧在手心,喃喃 地自言自语:“麦子,田埂上也能长出这么好的麦子,它承的是天惠呀!”

⑧一颗明亮而智慧的种子,只要根植于泥土,它就能结出果实,正如这田埂上的一株麦子。它生长的是田埂上的精神。 (选自《人民代表报》,有改动)

19.第一段在写法上有什么特色?从全文结构来看,这一段放在开头有什么作用?(4分)

20.“麦子,田埂上也能长出这么好的麦子,它承的是天惠呀”,结合原文回答:田埂上为什么能长出这么好的麦子?(4分)

21.用自己的话表述“田埂上的麦子”给了我们哪些人生启示。(4分)

22.本文多处运用对比,请列举两例并探究其作用。(6分)

七、(60分)

23.阅读下面材料,根据自己的感悟和联想,写一篇不少于800字的文章。

山石对卵石说:我才是真正的石头。你看我体肤粗糙,棱角分明,血性方刚。我和我的兄弟能构成雄壮的大山,形成挺拔的峰峦,展现自然的粗犷。

卵石对山石说:经年累月,水蚀沙磨,我体肤平滑,肌理莹润,虽已脱胎换骨,不还是石头吗?脱离了大山,我却有机会走进人间,装点人们的生活。

要求:①选准角度,自定立意;②自拟题目;③除诗歌外,文体不限;④文体特征鲜明。

曾子学校2012---2013学年度下学期高二年级期中考试

语文试题答案

1 、C(A践踏 临行饯别jiàn;B锋镝嫡传弟子dí;D稍息 口哨shào)

2 、C(A“竖”为“树”之误,B“立”为“力”之误D“雀”为“鹊”之误。)

4、B(下里巴人:指通俗的文艺作品。)

5、C(A句式杂糅,“因为……原因造成的”;B成分赘余,“防止考生作弊起到震慑作用”中的“防止”应去掉;D项前后不照应,在“以实事求是”前加“能否”)

6.B 项“借助血压计、X光机等仪表仪器,对病人进行诊断”借助的是外物而非“身体语言”,不符合文中“体贴”的意思。

7、 C强加因果,前后不构成因果关系;将原文的主语“医生”偷换成“我国的中医疗法”。

8、 B原文“有流于‘唯心主义’的嫌疑”是或然、可能判断,“必然陷入‘唯心主义’泥潭”是必然、肯定判断。

9、A 大约,表约数,见《小石潭记》“潭中鱼可百许头”。其他三个词语的意思在初高中课本中都曾出现过,“漫”见杜甫诗《闻官军收河南河北》“漫卷诗书喜欲狂”句,“比”见《陈涉世家》中“比至陈”句,“好”见《西门豹治邺》“是女子不好”句。

10、B 两个“之”都为代词,译为“她”,指“尼”。A项,前者介词,译为“在”;后者连词,表目的,译为“来”。C项,前者连词,表顺承,译为“才”;后者连词,表修饰。D项,前者连词,译为“因为”;后来介词,译为“替”。

11.C ①用“无妨”来侧面烘托“尼”武功之高强;②侧面表现“尼”体物入微,早有所料,非“武功高强”;③表现“尼”态度坚决,但不足以见其武功高强;④用动作之敏捷来侧面烘托其武艺高强;⑤脸上无丝毫倦怠,侧面烘托“尼”武艺之高;⑥正面描写。

。(4分)(此题为开放型,言之成理即可。)

15、(6分)①泉涓涓而始流/落霞与孤鹜齐飞 ②气吞万里如虎/申之以孝悌之义

③无以至千里/丛菊两开他日泪 ④同是天涯沦落人/绝知此事要躬行

16、全省27个县市发布大雾预警,PM2.5数据严重超标。

17.⑤②④③①

18、示例:(1)热爱、保护是播种绿色的种子;践踏、破坏是制造沙尘的机器。(2)亲近、敬畏是浇灌花卉的清泉;远离、亵渎是摧残草木的风霜。[来(运用对比、比喻的修辞手法)

19.第一段运用拟人、比喻等修辞手法,具体、形象、突出地表现了被遗忘在田埂上的“一粒麦子”的形象(2分)。从全文结构看,本段点题,引出本文重点描写对象,领起下文(2分)。

23、立意指津:仔细阅读材料,我们可以体会出这样的哲理:尺有所短,寸有所长。无论是什么人都拥有自己的个性特征和独特优势。只要我们拥有足够的自信,坚定信念,不怕磨难,顽强拼搏,都可以成就人生的辉煌。以这样的哲理感悟为基点立意行文,便是切合材料主旨的。

附:参考译文:

新城县令崔懋,在康熙戊辰年前往济南府。到章邱(即章丘)西面的新店的时候,遇见一个妇人,(她)大约三十多岁,头上挽着高髻,如宫中的打扮,高髻上戴着毡笠,身穿华美的带有彩色花纹的服装,脚着缠足女子所穿的鞋子,衣服装束得很紧。她腰佩宝剑,骑着一头黑色驴子,驴子非常有精神。这个妇人神采四射,前行的速度非常快。(崔懋)试着搭话道:“(你是)哪里人啊?”妇人停下来,随意地应道:“不知什么地方的人。”又问:“将要到什么地方去?”妇人又随意应道:“去该去的地方。”随即向东驰去,很快不见了踪影,快若飞鹰。崔懋说:“可惜我匆匆忙忙要赶赴济南府,没有时间去追赶她,这个妇人好像是个剑侠啊。”

我的堂侄于是讲述了莱阳一个姓王的读书的人的话:顺治初年,他们县的县役护送几千两官银前往济南,用木箱装着银子。到了晚上,县役要抽空一个旅店,旅店主人拒绝了县役,并告诉他们在此镇西北一里多地的地方,有一个尼姑庵,凡是有行李包裹的,都往那儿借宿。于是令着县役前往。在县役刚进旅店时,门外有一个以红 包头的男子,相貌极为凶恶可怕。到了尼姑庵,进入庵门,庵内有三间房屋,坐西向东;北面是观音大士殿;殿的旁边有一小门,上着锁。敲门敲了很长时间,有一老妇人出来应答。(一行人)把原因告诉她,老妪说:“只管住在西面的房屋内,不会有什么损害。”县役们让人用红色笔写就的封条将山门封上才进入西面的房屋。当晚,县役们相互告诫不能睡觉,点亮灯烛,手持弓刀,来等待天亮。到了三更,大风突然刮了起来,山门哗地一声开了。众县役大惊,正面面相觑的时候,突然听到门外大呼开门的声音,众人急忙拿起武器准备抵御。这时,房门已经打开,(大家)一看,就是那个戴红绡头的人。(那个人)只是手握一束香掷在地上,众县役就立即全部倒了下去。等到天明,县役们才苏醒过来,官银已经都没了。县役们急忙去市镇向旅店主人质问。旅店主人说道:“(戴红绡头的)这个人时常在市井游逛(为非作歹),没有人敢去呵问他是谁,只有投奔尼姑庵的旅客才能平安无事。今日(发生这样的事情),应该去尼姑庵诉说了。但庵主是一个非同寻常的人,我必须亲自前往向她求助。”

到了尼姑庵,那个老妇人出来问原因,说:“莫不是为了昨夜丢失官银之事?”旅店主人说:“是的。”老妇人进去禀报。过了一会儿,尼姑出来,让老妪拿来蒲团,(尼姑)盘腿坐下。旅店主人跑下诉说此前官银被抢之事。尼姑笑着说道:“这个恶人竟敢到我这儿来施弄这样狡猾的手段,其罪当死。我应该为你们去惩处此恶人。”(于是,)回头示意老妪入内牵出一匹黑驴,尼姑取出一把宝剑,背在身上,骑着驴向南山径直驰去。(她)疾驰如飞,一会儿就不见了踪影。

语文试题

说明:本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。考试时间:150分钟 满分150分

第Ⅰ卷(共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点字的读音,全都不相同的一组是( )

A.践踏 信笺 把盏言欢 临行饯别 B.锋镝 贬谪 嫡传弟子 滴水不漏

C.弹劾 遗骸 骇人听闻 言简意赅 D.稍息 口哨 刀剑出鞘 不屑一顾

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.直译 执意不肯 毒素 独竖一帜 B.致力 自立更生 启程 起承转合

C.寥廓 地域辽阔 起誓 征稿启事 D.崇尚 弃恶从善 鹊桥 鸠占雀巢

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是

①该公司 因实力不济要退出竞标,实际上却加紧谋划击败竞争对手的策略。

②作为一名军旅作曲家,他对军队有着一种本能的难以割舍的 ,部队生活中的点点滴滴,总让他魂牵梦萦,继而流淌于笔端。

③山东艺术学院表演系初试考卷备受关注,考卷 PM2.5、郭美美等热词,考生大呼雷人,业内人士却一片叫好。

A.扬言 情节 包括 B.佯言 情结 包括

C.佯言 情节 囊括 D.扬言 情结 囊括

4.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一项是 ( )

A.中央要求,领导干部下基础,要轻车简从,不搞层层陪同。遗憾的是,这些规定在一些地方没有得到落实。

B.“国酒”茅台只有走下“神坛”,远离“三公”消费,更加贴近下里巴人,才能跟“国酒”的称号相称。

C.随着中国火柴行业集体式微,有近百年历史的光华火柴厂在经历了一段时间的惨淡经营后,于上月宣告破产。

D.叙利亚国内局势持续动荡,巴沙尔政权岌岌可危,使同为穆斯林什叶派主政的伊朗感受到唇亡齿寒的危机。

5.下列各句中,没有语病且句意明确的一项是( )

A.小北湖景区内建有许多木屋商铺,在这里经营的商户大都生意惨淡,主要是因为平时的游客少、租金高的原因造成的。

B.防止考试作弊的手段已从道德层面延伸到技术层面,手机探测仪。录像监控设备等将对防止考生作弊起到震慑作用。

C.山东省“异地高考”政策规定,从2014年起,凡具有山东省高中学籍并有完整高中段学习经历的合格毕业生,均可在山东省参加高考。

D.能否发现并阐明自然规律,不在于个人身份的高低,而在于以实事求是的态度和慎思求变的求知方法去探索。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

“体贴”——中国传统文化的真正特质

张再林

孔子讲“己所不欲,勿施于人”,实际上说的就是这种“体贴”,这是被称为儒家金规则的所谓“恕”之道。按明代学者杨复的解释:“恕者,如心之谓,人己之心一如也。”故“恕”即将心比心,以心度心,也即我心与他心的交流与沟通。然而,在这里,我却宁愿使用“体贴”这个词。在我看来,我与他人的真正交流与沟通,与其说是一种“心思”的运用,不如说是一种“身体”的践履;与其说是一种人心思的“移情”,不如说是一种人生命的“互动”。

我们中国古人更多地是通过“身体语言”,通过“体贴”这一方式和人打交道的。医生给人看病,不是辅以诸如血压计、X光机等仪表仪器,视病人为“看的对象”,而是贴入对方的身体,即所谓的“望、闻、问、切”,调动自己身体的一切感觉器官与病人身体直接接触,以期使自己的生命与病人的生命融为一体,并在这种生命的一体共振中把握病人的所患所疾,所痛所苦。这是一种全身心的投入。这种全身心的投入,也说明了为什么医生自身的“麻木不仁”成为医家之大忌,说明了中医为什么可以运用气功进行生命互植的“介入疗法”,因为在这里,医患双方业已形成为一种无间尔我、情同手足的生命共同体。

医患关系是如此,其他的一切人际关系也不例外。中国古人所谓的“道之以礼”,通过“礼”来和他人进行交往就是雄证。“礼”就其原初义而言,与其说是今人所理解一种专制社会中旨在强化一种统治的等级森严的行为规范,不如说是一种生命共同体中旨在促进人们之间亲和的“身体语言”,它同样是古人的“体贴”的行为方式的一种具体体现。故《论语》中的“乡人饮酒,杖者出,斯出矣”,体现了年少者对年老者的体贴,“子食于有丧者之侧,未尝饱也”,则体现了生者对死者的体贴。在这里,人的一举手一投足,身体的一个姿态,脸部的一个表情,已不再是纯粹做作客套的东西,而是以一种既亲切可感又沉默无声的动作语言,传达着人们自己内心的情感和对他人的体贴与关爱,并使社会借以形成为一个温情脉脉、相濡以沫的爱的共同体。

耐人寻味的是,中国古人不仅用“体贴”这一方式把握人际关系,而且从“天人合一”之道出发,把该方式运用于人与自然的关系之中,使自然的万事万物犹如身旁的人一般,同样成为我们“体贴”的对象。因此,古人对自然事物的把握,不是像西人那样,把其看作是异己于人的“自在之物”,用科学的逻辑分析之,剖析之,用工业的机器征服之,利用之,而是把其看作是与自己一样的人称性的生命主体,用身体自身体认之,体悟之,用身体语言交流之,互动之,并使之最终成为与自己息息相通、休戚相关乃至生死与共的生命伴侣。故在古人的心目中,自然界的万事万物和人一样,不仅有生命,有两性,有家庭,而且有喜怒哀乐,有生老病死,乃至人有两性,自然有阴阳,人有四体,自然有四时,人有五伦,自然有五行,乃至每一次自然灾害的发生,都被视为所谓的“天的震怒”,所谓的“天象示儆”,乃至“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,人的生命的每一次感动,都会同体感通地在自然现象中引起微妙的连锁反应。

因此,“体贴”是洞开中国文化神秘大门的一把钥匙,舍此我们就不能理解中国的“人我不二”的伦理观、中国的“天人合一”的自然观乃至中国的“神美同义”的宗教观。舍此我们也就不能理解古人的“无之不体”的人生境界和追求。乃至于可以用“手足”喻兄弟,用“腹心”喻朋友,用“同胞”喻众生,用“父母”喻天地,乃至其使无论我们人类还是整个宇宙都成为我自身生命机体的生动的隐喻和象征。当然,推出“体贴”这一概念作为中国文化的核心词,并不意味着我们否认孔子的“恕”、孟子的“恻隐”、王阳明的“良知”这些概念同等的重要性。它仅仅是意味着,离开了“体贴”二字,一切其他概念将失去了其解释的生命学依据,并有流于“唯心主义”的嫌疑,因为真正的中国文化实际上是一种“近取诸身”、“反求诸身”的文化,一旦舍弃了这种“身体”,中国文化中的任何东西都无从谈起,因为中国文化中的真正语言实际上是一种“身体语言”,一旦无视这种“身体语言”,中国文化中的一切语言都会苍白无力,并使人莫明其真正的内涵。 (选自《民办教育研究》2010年第6期,有删节)

6.下列选项与文中“体贴”的概念不一致的一项的是

A.中医的“望、闻、问、切”。

B.借助血压计、X光机等仪表仪器,对病人进行诊断。

C.《论语》中的“乡人饮酒,杖者出,斯出矣”。

D.用“手足”喻兄弟,用“父母”喻天地。

7.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.“己所不欲,勿施于人”是被称为儒家金规则的所谓“恕”之道,是指我心与他心的交流与沟通。

B.“礼”也可以视为生命共同体中一种旨在促进人们之间亲和的“身体语言”,是中国古人 “体贴”的行为方式的一种具体体现。

C.因为中国的医患双方构成一种无间尔我、情同手足的生命共同体,所以,中医疗法能在生命的一体共振中把握病人的所患所疾,所痛所苦。

D.中国古人把“体贴”运用于人与自然的关系之中,认为自然界的万事万物和人一样,不仅有生命、有两性、有家庭,而且有喜怒哀乐、生老病死等。

8.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.中国自古以来把自然看作是与自己一样的人称性的生命主体。用身体自身体认之,体悟之,用身体语言交流之、互动之,就会达到人与自然的和谐相处,共同发展。

B.推出“体贴”这一概念作为中国文化的核心词,意味着离开了“体贴”二字,“人我不二”“天人合一”等概念将失去其解释的生命学依据,必然陷入“唯心主义”泥潭。

C.中国文化的特质更多强调的不是认知,而是身体践履,是一种生命体验。因此也可以说中国文化中的真正语言实际上是一种“身体语言”。

D.要想走进中国文化的大门,真正明白中国文化的内涵,就必须领会中国文化中的“身体语言”的内涵。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9--12题。

书剑侠事

新城令崔懋,以康熙戊辰往济南。至章邱西之新店,遇一妇人,可三十余,高髻如宫妆,髻上加毡笠,锦衣弓鞋,结束为急装①。腰剑,骑黑卫,极神骏,妇人神采四射,其行甚驶。试问:“何人?”停骑漫应曰:“不知何许人。”“将往何处?”又漫应曰:“去处去。”顷刻东逝,疾若飞隼。崔云:“惜赴郡匆匆,未暇蹑其踪迹,疑剑侠也。”

从侄鹓因述莱阳王生言:顺治初,其县役某,解官银数千两赴济南,以木夹函之。晚将宿逆旅,主要辞焉。且言镇西北里许有尼庵,凡有行橐者,皆往投宿。因导之往。方入旅店时,门外有男子著红帩头,状貌甚狞。至尼庵,入门,有廨三间,东向;北为观音大士殿;殿侧有小门,扃焉。叩门久之,有老妪出应。告以故,妪云:“但宿西廨,无妨。”持朱封鐍山门②而入。是夜,役相戒勿寝,明灯烛、手弓刀以待曙。至三更,大风骤作,山门砉然而辟。方愕然相顾,倏闻呼门声甚厉,众急持械谋拒之。廨门已启,视之,即红帩头人也。徒手握束香掷地,众皆扑。比天晓,始苏,银已亡矣。急往市询逆旅主人。主人曰:“此人时游市上,无敢谁何者,唯投尼庵客,辄无恙,今当往诉耳。然尼异人,吾须自往求之。”

至则妪出问故。曰:“非为夜失官银事耶?”曰:“然。”入白。顷之,尼出,命妪挟蒲团跌坐③。逆旅主人跪白前事。尼笑曰:“此奴敢来作此狡狯,罪合死。吾当为一决!”顾妪入,牵一黑卫出,取剑背之,跨卫向南山径去。其行如飞,倏忽不见。

移时,尼徒步手人头驱卫返,驴背负木夹函数千金,殊无所苦。入门呼役曰:“来,视汝木夹函官封如故乎?”验之,良是。掷人头地上,曰:“视此贼不错杀却否?”众聚观,果红帩头人也。罗拜谢云。比东归,再往访之,庵已空无人矣。

尼高髻盛妆,衣锦绮,行缠④,罗袜,年十八九好女子也。市人云:尼三四年前,挟妪俱来,不知何许人。尝有恶少夜入其室,腰斩掷垣外,自是无敢犯者。

(选自清?王士祯《池北偶谈》,有删改)

[注]①结束:装束,打扮。急装:为便于行动,衣服装束得很紧。②朱封:用红笔书写的封条。鐍(jué):锁钥,此处作动词用。山门:寺庙门。③蒲团:草垫子。趺(fū)坐:盘腿而坐。④行缠:绑腿布,古代男女都用。

9、下列对句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.可三十余 可:可以 B.停骑漫应曰 漫:随意

C.比天晓,始苏 比:等到 D.年十八九好女子也 好:美丽

10、下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A、 以康熙戊辰往济南 明灯蚀、手弓刀以待曙

B、吾须自往求之 比东归,再往访之

C、持朱封鐍山门而入 山门砉然而辟

D、 非为夜失官银事耶? 吾当为一决

11、以下六句话,分别编为四组,全都用来表现女主人公武功高强的一组是( )

①但宿西廨,无妨 ②非为夜失官银事耶? ③吾当为一决

④其行如飞,倏忽不见 ⑤殊无所苦 ⑥腰斩掷垣外

A.①②⑥ B.②③⑤ C.①④⑤ D.③④⑥

12、下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.文章首尾两段浓墨重彩地描绘了女主人公的外貌特征,塑造了一个来无影、去无踪的飘逸不群的剑侠形象。

B.县役护送官银去济南府,在尼姑庵投宿时被贼人发觉,进而被迷倒掳去官银,以此引出“尼”的侠举义行。

C.作者写剑侠,却不直接以“尼”为描写对象,而是通过旁人耳闻目睹来展开,从而使剑侠更富有传奇色彩。

D.文章首段倒叙起笔,设下疑问,中间两段借他人之口娓娓道来,尽显其侠义,尾段回应开头,解除悬疑。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)此人时游市上,无敢谁何者,唯投尼庵客,辄无恙。(4分)

(2)顷之,尼出,命妪挟蒲团跌坐。逆旅主人跪白前事。(3分)

(3)比东归,再往访之,庵已空无人矣。(3分)

14、阅读下面的两首唐诗,然后回答问题。(8分)

江亭夜月送别(其一)(王勃) 江亭夜月送别(其二)(王勃)

江送巴南水,山横塞北云。 乱烟笼碧砌,飞月向南端。

津亭秋月夜,谁见泣离群。 寂寞离亭掩,江山此夜寒。

(1)王勃这两首同题送别诗,在表达感情方面写法有何主要区别?请作简要分析。(4分)

(2)有人点评《江亭夜月送别(其二)》这首诗时,称赞“寒”字之妙:“一片离情,俱从此字托出。”你同意这种看法吗?为什么?(4分)

15.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(任选3个小题)(6分)

①木欣欣以向荣, 。(陶渊明《归去来兮辞》)

,秋水共长天一色。(王勃《滕王阁序》)

②想当年,金戈铁马, 。(辛弃疾《永遇乐》)

谨庠序之教, ,颁白者不负戴于道路矣。(《寡人之于国也》)

③故不积跬步, 。 (荀子《劝学》)

,孤舟一系故园心。(杜甫《秋兴八首(其一)》)

④ ,相逢何必曾相识。(白居易《琵琶行》)

纸上得来终觉浅, 。(陆游《冬夜读书示子聿》)

五、(12分)

16、用简洁的语言,概括下面这则消息的主要信息,不超过25个字。(4分)

商报济南消息:山东已经被雾霾笼罩三天了,2013年1月14日,省气象台发布了大雾黄色预警,预计15日雾霾还将持续,这是自入冬以来,山东遭遇的最严重雾霾天气,全省有27个县市发布大雾预警。

根据监测,14日白天,除了半岛东部地区以外,我省大部地区出现了能见度小于500米的雾,其中聊城、东营、潍坊、菏泽和枣庄等地能见度不足200米。大雾除了影响市民出行,给空气质量也带来很大的危害,根据环保部门14日检测的PM2.5数据,全省都超标很多,很多内陆城市的监测点超过了每立方米400毫克。环保部门提醒,重度污染时,市民应减少不必要的外出。

17、根据文意排列下面句子的顺序,把正确的序号填在横线上。(4分)

有人说:世界上最难回答的问题往往是孩子提出的问题。因为他们的问题是真正的心灵问题、哲学问题。 。

①哲学最终成了极少数对问题穷追不舍的人的专利。

②大人们往往回避问题,或只分析问题。

③于是,哲学思想便在这种环境中很快地夭折了。

④而孩子们往往因为大人们没有给出答案而沮丧,放弃了对问题的追问。

⑤孩子们的问题往往把真理性问题一丝不挂地揪出来,让大人们很尴尬。

18、下面这个句子写出了人与人之间应具备的关系,请你仿用这种方式写一个句子,要求能反映出人与自然(环境)之间应具有的联系。(4分)

示例:理解、信任是填平鸿沟的基石,怀疑、疏远是割开感情的利刃。

六、(18分)

阅读下面的文字,完成19-22题。

田埂上的精神

张佐香

①麦子把田野的纽扣一粒一粒扣齐。但是,有一粒麦子被人们遗忘了,落在了田埂上,像一只浇了水后丢在堤上的桶。

②秋天继续深入。在清寒的晨气中,秋天的阳光抹在田野上,也抹在这一粒麦子上。它穿透土壤的黑暗,长出如针的小苗。来地里除草施肥的人们,自远方踏步而来,这一株麦苗兴奋地在微风中晃动着绿色的身子,似蝴蝶抖动金色的翅膀。 然而,没有人在走近它时停下来,甚至没有闲暇望它一眼。因为田野里有大片的麦子,在等待着他们。

③本来它也应该生长在 平整如砖的麦地呀!那儿有着它许许多多的兄妹,它们被调理得丰腴而肥硕。远远望去,它们宏大而又壮观。它们手挽手一起生长,一起成熟,一起走进农家的粮仓,与那些农民一起体验丰收的喜悦。田埂上只有一株孤零零的麦子,一株长错了地方的麦子。它很无奈。

④尽管这株麦子非常纤弱,但它长得非常卖力。它比田地里任何一株麦子都活得用力;它不想放弃自己生长的权利;它甚至还想用它那一片特别的绿,来引起人们的关注,从而获取生长所必需的元素。它大声地对每一位从它身边经过的人呐喊:“你们睁大眼睛瞧瞧!我不是一棵小草,我是麦子,我是一株麦子啊!”但是,没有人理会它。例外的一天,有个人偶然歇息时坐在它身边的田埂上,抽了一根烟,扔下烟蒂时瞅了它一眼,这时才突然记起来似的说:“噢,这儿还有一株麦子!”这时,麦子为有人记起它而高兴,它显得异常兴奋,甚至还有意地直了下它的身子,以便能让人看到它健康向上的样子。它不愿意让人笑话它,或者可怜它。那人只留下了些烟灰,拍了拍沾在裤子上的泥土,走了,就不再有踪影。

⑤这一株麦子已彻底为人们所遗忘,偶尔有小鸟落在它的身边,望着这深秋的大地一动不动。风吹,雨淋,日晒,它在孤独寂寞和无望中艰难地生长。它必须要生长,因为它是一粒落进泥土获得生命的麦子。它的存在属于大地,还有白云和高空飞翔的鸟儿,以及美好的黎明和黄昏。太阳格外地偏爱它,总是用暖暖的光芒映照着它的身子。

⑥尽管它是一株长在田埂上的麦子,被人们忽略,但它依然挚爱着这片土地和这片土地上的人们。它能体会到他们泥一脚水一脚跋涉于齐膝的泥淖中的滋味;它能感受到他们担着百余斤的担子压在肩上走上三四里地的分量。抢收抢种的季节,他们要在最短的时间内,顶着最毒的太阳,干着最繁重的活。他们受苦受累似乎是注定的,谁也没觉得不应该。想到此,它的身子一沉,似乎想把自己的根系伸进更深的土壤中,汲取更多的营养,使自己长得更健壮一些。

⑦冬去春来,它终于开始抽穗,并且呈现出金黄的颜色。当一位农人收割了无数麦子后,发现了它,欢喜得了不得,小心翼翼地割下这株麦子,把它捧在手心,喃喃 地自言自语:“麦子,田埂上也能长出这么好的麦子,它承的是天惠呀!”

⑧一颗明亮而智慧的种子,只要根植于泥土,它就能结出果实,正如这田埂上的一株麦子。它生长的是田埂上的精神。 (选自《人民代表报》,有改动)

19.第一段在写法上有什么特色?从全文结构来看,这一段放在开头有什么作用?(4分)

20.“麦子,田埂上也能长出这么好的麦子,它承的是天惠呀”,结合原文回答:田埂上为什么能长出这么好的麦子?(4分)

21.用自己的话表述“田埂上的麦子”给了我们哪些人生启示。(4分)

22.本文多处运用对比,请列举两例并探究其作用。(6分)

七、(60分)

23.阅读下面材料,根据自己的感悟和联想,写一篇不少于800字的文章。

山石对卵石说:我才是真正的石头。你看我体肤粗糙,棱角分明,血性方刚。我和我的兄弟能构成雄壮的大山,形成挺拔的峰峦,展现自然的粗犷。

卵石对山石说:经年累月,水蚀沙磨,我体肤平滑,肌理莹润,虽已脱胎换骨,不还是石头吗?脱离了大山,我却有机会走进人间,装点人们的生活。

要求:①选准角度,自定立意;②自拟题目;③除诗歌外,文体不限;④文体特征鲜明。

曾子学校2012---2013学年度下学期高二年级期中考试

语文试题答案

1 、C(A践踏 临行饯别jiàn;B锋镝嫡传弟子dí;D稍息 口哨shào)

2 、C(A“竖”为“树”之误,B“立”为“力”之误D“雀”为“鹊”之误。)

4、B(下里巴人:指通俗的文艺作品。)

5、C(A句式杂糅,“因为……原因造成的”;B成分赘余,“防止考生作弊起到震慑作用”中的“防止”应去掉;D项前后不照应,在“以实事求是”前加“能否”)

6.B 项“借助血压计、X光机等仪表仪器,对病人进行诊断”借助的是外物而非“身体语言”,不符合文中“体贴”的意思。

7、 C强加因果,前后不构成因果关系;将原文的主语“医生”偷换成“我国的中医疗法”。

8、 B原文“有流于‘唯心主义’的嫌疑”是或然、可能判断,“必然陷入‘唯心主义’泥潭”是必然、肯定判断。

9、A 大约,表约数,见《小石潭记》“潭中鱼可百许头”。其他三个词语的意思在初高中课本中都曾出现过,“漫”见杜甫诗《闻官军收河南河北》“漫卷诗书喜欲狂”句,“比”见《陈涉世家》中“比至陈”句,“好”见《西门豹治邺》“是女子不好”句。

10、B 两个“之”都为代词,译为“她”,指“尼”。A项,前者介词,译为“在”;后者连词,表目的,译为“来”。C项,前者连词,表顺承,译为“才”;后者连词,表修饰。D项,前者连词,译为“因为”;后来介词,译为“替”。

11.C ①用“无妨”来侧面烘托“尼”武功之高强;②侧面表现“尼”体物入微,早有所料,非“武功高强”;③表现“尼”态度坚决,但不足以见其武功高强;④用动作之敏捷来侧面烘托其武艺高强;⑤脸上无丝毫倦怠,侧面烘托“尼”武艺之高;⑥正面描写。

。(4分)(此题为开放型,言之成理即可。)

15、(6分)①泉涓涓而始流/落霞与孤鹜齐飞 ②气吞万里如虎/申之以孝悌之义

③无以至千里/丛菊两开他日泪 ④同是天涯沦落人/绝知此事要躬行

16、全省27个县市发布大雾预警,PM2.5数据严重超标。

17.⑤②④③①

18、示例:(1)热爱、保护是播种绿色的种子;践踏、破坏是制造沙尘的机器。(2)亲近、敬畏是浇灌花卉的清泉;远离、亵渎是摧残草木的风霜。[来(运用对比、比喻的修辞手法)

19.第一段运用拟人、比喻等修辞手法,具体、形象、突出地表现了被遗忘在田埂上的“一粒麦子”的形象(2分)。从全文结构看,本段点题,引出本文重点描写对象,领起下文(2分)。

23、立意指津:仔细阅读材料,我们可以体会出这样的哲理:尺有所短,寸有所长。无论是什么人都拥有自己的个性特征和独特优势。只要我们拥有足够的自信,坚定信念,不怕磨难,顽强拼搏,都可以成就人生的辉煌。以这样的哲理感悟为基点立意行文,便是切合材料主旨的。

附:参考译文:

新城县令崔懋,在康熙戊辰年前往济南府。到章邱(即章丘)西面的新店的时候,遇见一个妇人,(她)大约三十多岁,头上挽着高髻,如宫中的打扮,高髻上戴着毡笠,身穿华美的带有彩色花纹的服装,脚着缠足女子所穿的鞋子,衣服装束得很紧。她腰佩宝剑,骑着一头黑色驴子,驴子非常有精神。这个妇人神采四射,前行的速度非常快。(崔懋)试着搭话道:“(你是)哪里人啊?”妇人停下来,随意地应道:“不知什么地方的人。”又问:“将要到什么地方去?”妇人又随意应道:“去该去的地方。”随即向东驰去,很快不见了踪影,快若飞鹰。崔懋说:“可惜我匆匆忙忙要赶赴济南府,没有时间去追赶她,这个妇人好像是个剑侠啊。”

我的堂侄于是讲述了莱阳一个姓王的读书的人的话:顺治初年,他们县的县役护送几千两官银前往济南,用木箱装着银子。到了晚上,县役要抽空一个旅店,旅店主人拒绝了县役,并告诉他们在此镇西北一里多地的地方,有一个尼姑庵,凡是有行李包裹的,都往那儿借宿。于是令着县役前往。在县役刚进旅店时,门外有一个以红 包头的男子,相貌极为凶恶可怕。到了尼姑庵,进入庵门,庵内有三间房屋,坐西向东;北面是观音大士殿;殿的旁边有一小门,上着锁。敲门敲了很长时间,有一老妇人出来应答。(一行人)把原因告诉她,老妪说:“只管住在西面的房屋内,不会有什么损害。”县役们让人用红色笔写就的封条将山门封上才进入西面的房屋。当晚,县役们相互告诫不能睡觉,点亮灯烛,手持弓刀,来等待天亮。到了三更,大风突然刮了起来,山门哗地一声开了。众县役大惊,正面面相觑的时候,突然听到门外大呼开门的声音,众人急忙拿起武器准备抵御。这时,房门已经打开,(大家)一看,就是那个戴红绡头的人。(那个人)只是手握一束香掷在地上,众县役就立即全部倒了下去。等到天明,县役们才苏醒过来,官银已经都没了。县役们急忙去市镇向旅店主人质问。旅店主人说道:“(戴红绡头的)这个人时常在市井游逛(为非作歹),没有人敢去呵问他是谁,只有投奔尼姑庵的旅客才能平安无事。今日(发生这样的事情),应该去尼姑庵诉说了。但庵主是一个非同寻常的人,我必须亲自前往向她求助。”

到了尼姑庵,那个老妇人出来问原因,说:“莫不是为了昨夜丢失官银之事?”旅店主人说:“是的。”老妇人进去禀报。过了一会儿,尼姑出来,让老妪拿来蒲团,(尼姑)盘腿坐下。旅店主人跑下诉说此前官银被抢之事。尼姑笑着说道:“这个恶人竟敢到我这儿来施弄这样狡猾的手段,其罪当死。我应该为你们去惩处此恶人。”(于是,)回头示意老妪入内牵出一匹黑驴,尼姑取出一把宝剑,背在身上,骑着驴向南山径直驰去。(她)疾驰如飞,一会儿就不见了踪影。

同课章节目录