2.2.2.1【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 命题文本二 散文 真题感知

文档属性

| 名称 | 2.2.2.1【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 命题文本二 散文 真题感知 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

命题文本二 散文——散体文章自由笔,串“形”聚“神”是规律

一、散文的特点

1.形散神聚

“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制,表现手法不拘一格:可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,也可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。

“神聚”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,都是为了更好地表达主题。

2.意境深邃

注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

作者借助想象与联想,由此及彼,由浅入深,由实而虚,可以融情于景、寄情于事、寓情于物、托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出深远的思想,使读者领会更深的道理。

3.语言优美凝练

所谓优美,是指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。所谓凝练,是说散文的语言简洁质朴,自然流畅,寥寥数语就可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。散文力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

二、散文的分类

散文分为写景状物类散文、议论说理类散文、文化游记类散文、写人记事类散文四类。

1.写景状物类

写景状物类散文是一种篇幅短小、题材广泛,通过描写特定的景或物的形态、色彩、神韵等特点,来表现作者内心情感、人生理想和生活情趣的散文。

体裁特点:

①既描绘景物的色彩、形状、声音,让景物具有立体感;也调动自己的视觉、听觉、触觉、味觉等多种感觉描摹景物,突出其可感性。

②既变换观察角度,让景物形态具有全景感;也描写景物变化,突出景物形态的丰富性。

③既运用虚实结合的手法,扩大想象空间;也运用比喻、对比等手法,突出景物特点。

④情景关系富于变化。

2.议论说理类

以发表议论、阐述道理为主的散文,称为议论说理类散文。议论说理类散文是作者对现实生活的领悟,是人的思想火花在生活过程中的表现,它不是靠“三论”(论点、论据、论证),而是借助感性具象来阐述道理。议论说理类散文包括杂文、小品文、随笔、哲理散文等。

体裁特点:

①内容的丰富性。在思维形式上,议论说理类散文如天马行空,自由无羁,便于作者根据实际需要,从平日积累的大量知识中精心选择鲜活生动的材料,恰到好处地运用,使文章言之有物,内容充实,显示出知识性和趣味性,厚重耐读,更易于打动读者。

②语言的形象性。与一般议论文相比,议论说理类散文文学色彩更浓厚,整体的文学性更高,往往用形象的语言来表达观点,议论生动、形象,富有感染力。

③表现形式的多样性。在表现形式上,议论说理类散文更加自由灵活,可记叙可议论,可描写可抒情,可引经据典,也可发表见解。描写使内容形象具体,记叙使列举的材料清楚真实,议论使文章富于思辨、观点鲜明、主题明确,抒情则使文章更真切感人。

3.文化游记类

文化游记类散文是指将科学研究的“理”与文学创作的“情”结合起来,或讲述文化知识,或感悟文化现象,或评析世态人情,是既充满思考的智慧,又不乏文化关怀和个人感受,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨的一类散文。

体裁特点:

①取材上的文化性。即所写对象是文化意味突出、文化内涵丰富的社会现象或自然景观,多借助名人、文化古迹,咏史怀人,阐发作者对此的认识和评价;有时在此基础上联系现实,借古讽今,引发人们对历史、现实、人生、社会的深沉思考。

②文化意识强烈。即明确地从文化角度和文化意识方面来表现对象。

③文化解剖具有穿透力。即以独立的文化思考和深刻的文化思想来解剖事物的特征,发掘现象的本质。在行文上具有文化韵味,主要体现在语言风格上。

④文化游记类散文和因景抒情散文存在交叉关系。如作者在记游过程中常常通过写景状物表达自己的情感,但是,大部分因景抒情的散文,景常常只是感情的一个触发点,而游记则不论抒彩如何浓郁,总要摹山拟水,描述自然景观和与之相联系的人文景观。

4.写人记事类

写人记事类散文是指以记叙为主要表达方式,以人物、事件为主要表述对象,借写人记事来表达自己的感受、感情、感悟的散文。写人的散文,着重刻画人物鲜明的思想性格;记事的散文,致力于发掘所叙之事的实质。

体裁特点:

①写人记事类散文以叙述和抒情为主要表达方式,叙述的多是日常生活中较为平常的人和事。

②写人散文所写或是一个人,或是几个人,或是一类人,或是几类人,甚至是几者的综合。人物形象的塑造通常是通过叙事、人物描写来完成的。记事散文很少有单一、完整、曲折的故事情节,常将若干琐碎的生活片段组合成篇,而这些片段又以一线贯穿,来反映一个主题;记事散文所记之事一般来说都比较平凡,讲究以小见大。

③写人、叙事往往不可分离,文中的人、事都来源于生活,而并非虚构。无论写人还是叙事,其目的都是抒发感情,阐明事理。

④写真人真事,不虚构不夸饰,语言朴实,感情真切。

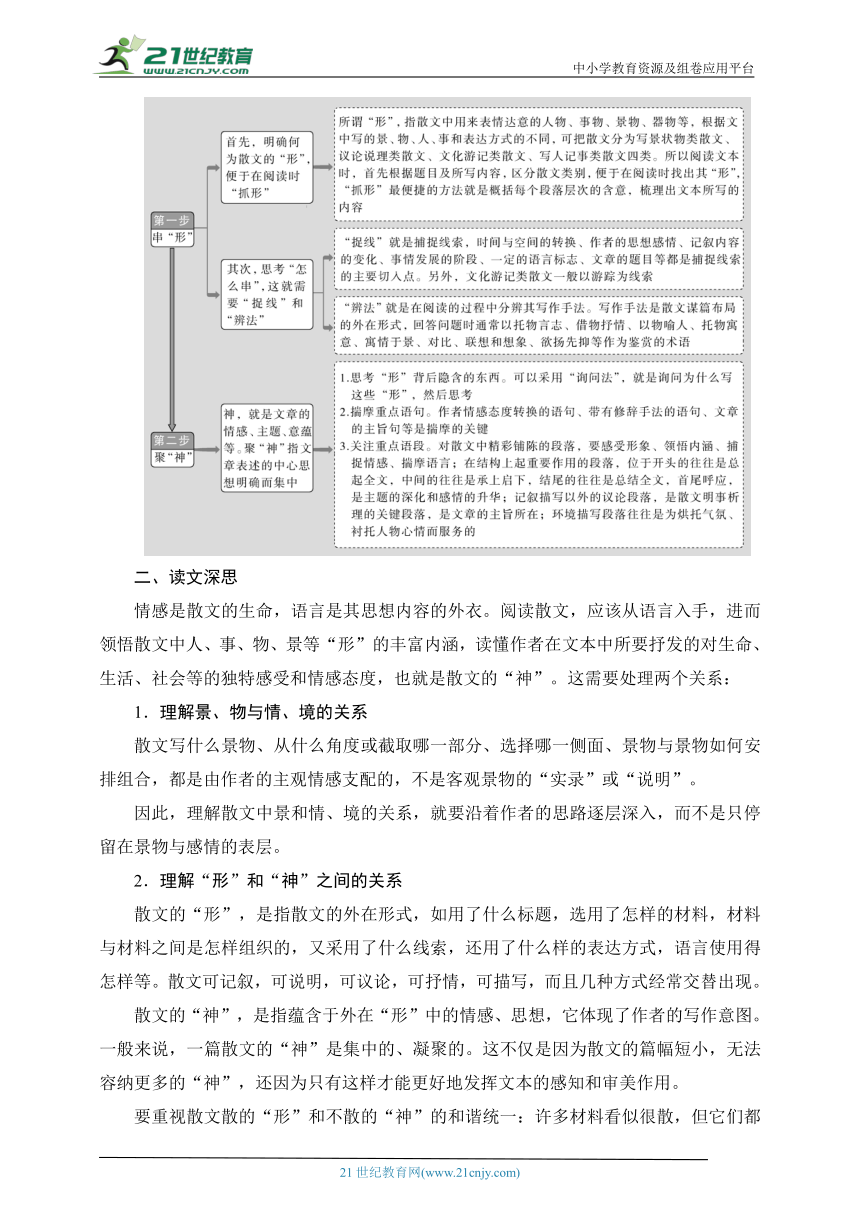

【读文步骤】

一、读文步骤

二、读文深思

情感是散文的生命,语言是其思想内容的外衣。阅读散文,应该从语言入手,进而领悟散文中人、事、物、景等“形”的丰富内涵,读懂作者在文本中所要抒发的对生命、生活、社会等的独特感受和情感态度,也就是散文的“神”。这需要处理两个关系:

1.理解景、物与情、境的关系

散文写什么景物、从什么角度或截取哪一部分、选择哪一侧面、景物与景物如何安排组合,都是由作者的主观情感支配的,不是客观景物的“实录”或“说明”。

因此,理解散文中景和情、境的关系,就要沿着作者的思路逐层深入,而不是只停留在景物与感情的表层。

2.理解“形”和“神”之间的关系

散文的“形”,是指散文的外在形式,如用了什么标题,选用了怎样的材料,材料与材料之间是怎样组织的,又采用了什么线索,还用了什么样的表达方式,语言使用得怎样等。散文可记叙,可说明,可议论,可抒情,可描写,而且几种方式经常交替出现。

散文的“神”,是指蕴含于外在“形”中的情感、思想,它体现了作者的写作意图。一般来说,一篇散文的“神”是集中的、凝聚的。这不仅是因为散文的篇幅短小,无法容纳更多的“神”,还因为只有这样才能更好地发挥文本的感知和审美作用。

要重视散文散的“形”和不散的“神”的和谐统一:许多材料看似很散,但它们都从属于“思想”,是经过“思想”的选择并能积极能动地反映“思想”的,它们的排列有着紧密的联系。

为此,我们要注重分析。分析,就是将事物的整体分解为部分,并找出每一部分的本质以及各部分之间的联系。在分析的基础上加以综合,才能准确理解文本。

(1)由言及意,既要有理智的分析,也要有情感的判断

一方面,要在品读语言的过程中对重要信息进行辨识、筛选及整合;另一方面,要注意披文以入情,从整体出发,由表及里、由浅入深地理解散文的主旨。在阅读过程中,融入自己的生活经验或阅读积累,然后“将心比心”地去领会、揣摩作者在文中所寄寓的情感,从而理解和鉴赏作品的内容和形式。这就是“由言及意,寻象以观境”的散文阅读鉴赏的思维要求。

(2)整体把握与局部确认要相互对照,比对分析

“整体把握”是宏观,“局部确认”是微观。没有微观的确认就谈不上宏观的把握。可是只见树木不见森林,也是相当危险的,在答题时容易犯“断章取义”的错误。因此,读文时一定要养成勾画全篇结构图的习惯,这样才能胸有全局,看得透、吃得准,解题才能各个击破。

(3)要懂得散文“由实至虚”的文体思维特点

明确文中特有的表达方式是如何为作者表情达意、言事说理服务的,这是现代文阅读应试必备的基本功。散文,交汇着叙述、描写与议论、抒情,“形”的铺展往往是“神”的凸显的前提,看似松散,其实多有联系或链接的痕迹。阅读的关键点不在于所记叙、描写的客体(实),而在于记叙、描述中灌注的作者主体的思想、感情(虚)。

【读文示范】

(2020·新高考卷Ⅰ)

建水记[注](之四)

于 坚

看哪,(“看哪”二字,赞叹之词,如李白的《蜀道难》开篇之赞“噫吁嚱”,作者拍案惊奇之态毕现。这显然是一个初次入城游览者的视角。对应第2题A项)这原始之城,依然像它被创造出来之际,藏在一座朱红色的、宫殿般的城楼后面。“明洪武二十年建城。砌以砖石,周围六里,高二丈七尺。为门四,东迎晖,西清远,南阜安,北永贞。”(《建水县志》)如果在城外20世纪初建造的临安车站下车,经过太史巷、东井、洗马塘、小桂湖……沿着迎晖路向西,来到迎晖门,穿过拱形的门洞进城,依然有一种由外到内,从低到高,登堂入室,从蛮荒到文明的仪式感,似乎“仁者人也”是从此刻开始。(借儒家经典语句来观照建水城的规划与人的活动,凸显建水保有传统的人文气息。对应第1题B项)

高高在上的是朝阳、白云、鸟群、落日、明月、星宿,而不是摩天大楼。一圈高大厚实的城墙环绕着它,在城门外看不出高低深浅。一旦进入城门,扑面而来的就是飞檐斗拱、飞阁流丹、钩心斗角、楼台亭阁、酒旌食馆、朱门闾巷……(四字短语,写县城古色古香的建筑,凸显传统建筑特色)主道两旁遍布商店、酒肆、庙宇、旅馆……风尘仆仆者一阵松弛,终于卸载了,可以下棋玩牌了,可以喝口老酒了,可以饮茶了,可以闲逛了,可以玩物丧志了,可以一掷千金了,可以浅斟低唱了,可以秉烛夜游了……(一系列排比句,写建水县城的宜居及人们的美好体验)忽然瞥见“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”那类女子——建水的卖花女与江南的不尽相同,这边的女性身体上洋溢着一种积极性,结实、健康、天真——正挑着一担子火红欲燃的石榴,笑呵呵地在青石铺成的街中央飘着呢。不免精神为之一振,先去买几个来解渴。(引用诗句,与江南的卖花女进行比较,一来写建水城人物健朗热情,二来写城市既古老又充满活力。对应第1题C项)

街面上,步行者斜穿横过,大摇大摆,扶老携幼,走在正中间,俨然是这个城的君王。满大街的雕梁画栋、摊贩食廊、耄耋之辈……令司机们缩头缩脑,不敢再风驰电掣。城门不远处就是有口皆碑的临安饭店,开业都快七十年了,就像《水浒传》里描写过的那种,铺面当街敞开,食客满堂,喝汤的喝汤,端饭的端饭,动筷子的动筷子,晃勺子的晃勺子,干酒的干酒,嚼筋的嚼筋,吆五喝六,拈三挑四,叫人望一眼就口水暗涌,肚子不饿也忍不住抬腿跨进去。拖个条凳坐下,来一盘烧卖!这家烧卖的做法是明代传下来的,肥油和面,馅儿是肉皮和肉糜。大锅猛蒸,熟透后装盘,每盘十个,五角一个。再来一土杯苞谷酒,几口灌下去,夹起一枚,蘸些建水土产的甜醋,送入口中,油糜轻溢,爽到时,会以为自己是条梁山泊好汉。

临安饭店后面,穿过几条巷子走上十分钟,就是龙井菜市场,那郑屠、张屠、李屠、赵屠……正在案上忙着呢。如果是七月的话,在某个胡同里走着,忽然会闻见蘑菇之香,环顾却是老墙。墙头上挂着一窝大黄梨,哪来的蘑菇耶?走,找去,必能在某家小馆的厨房里找到,叫作干巴菌,正亮闪闪的,在锅子中央冒油呢。这临安大街两边,巷子一条接一条流水般淌开去。在电子地图上,这些密密麻麻的小巷是大片空白,电子地图很不耐烦,只是标出一些大单位的地点和最宽的几条街,抹去了建水城的大量细节,给人的印象,似乎建水城是个荒凉不毛之地。其实这个城毛细血管密集,(用“毛细血管”来比喻建水县城的巷子不仅数量极多,且功能丰富)据统计,建水城3.3平方公里的范围内有30多条街巷,550多处已经被列为具有保护价值的文物性建筑。这是很粗疏的统计,许多普通人家雕梁画栋的宅子、无名无姓的巷道并不在内。在巷子里面,四合院、水井、老树、门神、香炉、杂货铺、红糖、胡椒、土纸、灶房、明堂、照壁、石榴、苹果、桂花、兰草、绵纸窗、凉粉、米线、青头菌、炊烟、祖母、媳妇、婴孩、善男信女、市井之徒、酒囊饭袋、闲云野鹤、翩翩少年、三姑六婆、环肥燕瘦、虎背熊腰、花容月貌、明眸皓齿、慈眉善目、鹤发童颜……(堆砌词语,形成繁复恣肆的修辞效果,表现了物阜民安的世俗生活气象,对应第2题D项)此起彼伏,鳞次栉比。

在这个城里,有个家的人真是有福啊。(观点句。下面语句以一个本地市民的视角,取其一截日常生活场景,以点代面,生动展现了建水城人们放松惬意、悠闲富足的安居生活。这种美好生活,是这个城市所赋予的,印证了建城者“仁者人也”的初心)他们还能够像四百年前的祖先们那样安居乐业,不必操心左邻右舍的德行,都是世交啦。有一位绕过曲曲弯弯的小巷,提着在龙井市场买来的水淋淋的草芽(一种建水特有的水生植物,可食,滚油翻炒数秒起锅,甜脆)、莴笋、茄子、青椒、豆腐、毛豆、肉糜、茭瓜……一路上寻思着要怎么搭配,偶尔向世居于此的邻居熟人搭讪,彼此请安,磨磨蹭蹭到某个装饰着斗拱飞檐门头的大门前(两只找错了窝的燕子拍翅逃去),咯吱咯吱地推开安装着铜质狮头门环的双开核桃木大门,抬脚跨过门槛,绕过照壁,经过几秒钟的黑暗,忽然光明大放,回到了曾祖父建造的花香鸟语、阳光灿烂的天井。从供销社退休已经三十年的祖母正躺在一把支在天井中央的红木躺椅上,借着一棵百年香樟树的荫庇瞌睡呢。

(有删改)

【注】 建水:县名,在云南省,旧称临安。

第一步,串“形”。

1.抓形:本文是一篇游记类散文,全文共五段,概括每一段的段意。(批注段意)

第1段:从时空角度总写建水县城的历史悠久及极具匠心的规制布局。

第2段:概写对建水县城的整体印象。

第3段:写建水人民平时的饮食。

第4段:写小巷深深,包罗万象。

第5段:以一个本地市民的视角,取其一截日常生活场景,以点代面,生动展现了建水城人们放松惬意、悠闲富足的安居生活。

2.捉线:在原文中用横线标记出体现游踪的语句。由这些语句可以看出,本文其中一条线索就是空间的转换。此外,文章将建水城同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,可见还采用了时间线索行文。综上,本文以游踪为横线,以时间为纵线,纵横交织,展现出建水的文化底蕴。(对应第4题)

3.辨法:本文运用双线结构,发挥联想和想象对建水城进行描绘,赞扬了建水城对传统文明的传承及经久不衰的生命活力。

第二步,聚神。

1.询问:

(1)自问:本文为游记类散文,为什么引用《建水县志》的内容?

自答:融合古今,凸显人文,具有绵延不断的历史传承和浓厚的传统人文气息。(对应第1题A项)

(2)自问:文章为什么描写临安饭店食客满堂的场面?

自答:浓墨重彩地写临安饭店的食物及众多食客的不同食相,形声色俱全,意在通过写建水人依然保持着传统的饮食文化,强调建水人对传统文化的传承。(对应第1题D项及第3题)

(3)自问:写建水小巷,为什么要写电子地图的“不耐烦”?

自答:写“电子地图很不耐烦”意在强调建水的巷子里的内容丰富生动,只有通过实地游走方可感知。(对应第2题B项)

(4)自问:最后一段为什么提及“曾祖父”“祖母”,并以“香樟树的荫庇”作结?

自答:“曾祖父建造的……天井”“红木躺椅”“百年香樟树”,说明市井人家一代代的平凡生活中蕴含着生生不息的文化传承。(对应第2题C项)

2.揣摩重点语句:用波浪线标注文中的情感语句、作者观点句、修辞句等并批注。

3.聚神:全文大处以空间为线索展开对建水的描写,从城外的临安车站开始,依次写穿过城门,经过街道、市场、胡同小巷,最后进入家庭院落;又以时间的延续为思想线索,将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久不衰的生命活力。

【真题试做】

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文章引用《建水县志》的记载,将今日建水与其“原始之城”的风貌关联起来,写的是建水绵延不断的历史传承。[考查角度:句段作用;对应读文:“询问”]

B.文章以“仁者人也”来承接并形容进城的“仪式感”,是借儒家经典语句来观照城的规划与人的活动,凸显建水保有传统的人文气息。[考查角度:句段作用;对应读文:“揣摩重点语句”]

C.文章引用诗句“深巷明朝卖杏花”,是由街头所见引起的诗意联想,意在转向描写建水女子的“结实、健康、天真”。[考查角度:理解重要语句;对应读文:“揣摩重点语句”]

D.文章以《水浒传》中的相关描写来类比临安饭店食客满堂的场面,是借梁山好汉的形象来展现建水人性格中的粗犷不羁。[考查角度:内容与观点;对应读文:“询问”]

解析:选D。“是借梁山好汉的形象来展现建水人性格中的粗犷不羁”错误,以《水浒传》中的相关描写来类比临安饭店食客满堂的场面,意在通过写建水人依然保持着的传统饮食文化,强调建水人对传统文化的传承。

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章以“看哪”开头,确定了全文的描写角度,即始终以一个导游者的旁观视角来铺叙建水城,使叙述语调显得既热情又客观。[考查角度:艺术技巧;对应读文:“抓形”与“揣摩重点语句”]

B.文章写“电子地图很不耐烦”地忽略了建水毛细血管一样密集的巷子,这种表述意在强调建水的巷子丰富生动,只有通过实地游走方可感知。[考查角度:写作技巧与观点;对应读文:“询问”与“揣摩重点语句”]

C.文章最后一段写归家,提及“曾祖父”“祖母”,并以“香樟树的荫庇”作结,意在说明普通人家一代代的平凡生活蕴含着生生不息的文化传承。[考查角度:写作技巧与观点;对应读文:“抓形”与“询问”]

D.文章最显著的文字特点是常常大量堆叠同类词语或词组,以此形成繁复恣肆的修辞效果,同时也表现了物阜民安的世俗生活气象。[考查角度:艺术技巧;对应读文:“揣摩重点语句”]

解析:选A。“始终以一个导游者的旁观视角来铺叙建水城”错误,通读全篇,能够深切地感受到作者对建水城有强烈的融入感,因此并不是“始终以一个导游者的旁观视角”来铺叙建水城。

3.本文记建水城时,在饮食描写上花费了大量笔墨,对此你如何理解?(4分)[考查角度:内容与意图;对应读文:“询问”]

答:

解析:解答此题,首先要明确文章中哪些地方描写了建水城的饮食,然后分析这些饮食描写与文章主旨之间的关系。文中多处描写建水城的饮食文化,如第三段中关于临安饭店的饮食场景的描写,是对人们日常生活的描绘,说明建水城富有烟火气息。散文的特点是形散神不散,而该文的“神”是表现建水城的历史传承和城市品格,表达对建水城文明的颂扬。历史传承和城市品格本身是抽象的,作者大量描写饮食文化,是想通过具象的描写来表现抽象的城市品格和历史传承。

答案:①写饮食,就是写建水城独具特色的地方风物及其历史传承;②写饮食,就是写人的日常生活和城的烟火气息,这是文章所要表现的建水古城的城市品格。

4.本文采用空间和时间两条线索行文,请分别加以简析。(6分)

[考查角度:艺术技巧;对应读文:“捉线”]

答:

解析:题干已经明确指出“采用空间和时间两条线索行文”,在解答的时候需要结合具体的内容阐述空间线索和时间线索分别指什么。空间线索主要体现在作者的行踪转换上,考生可从前到后梳理文中表示地点或处所的词语,如临安车站、城门、街面等,指出作者从哪里开始,到哪里结束。时间线索与时间有关,这里作者更多的是注重大的时间概念之间的转换,文中提到了两个大的时间点,一是古代,一是当下,呈现出时间的延续,作者将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写。

答案:①文章以空间的转换为行文结构,展开对建水的描写,从城外的临安车站开始,依次写穿过城门,经过街道、市场、胡同小巷,最后进入家庭院落;②文章以时间的延续为思想线索,将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久不衰的生命活力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

命题文本二 散文——散体文章自由笔,串“形”聚“神”是规律

一、散文的特点

1.形散神聚

“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制,表现手法不拘一格:可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,也可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。

“神聚”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,都是为了更好地表达主题。

2.意境深邃

注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

作者借助想象与联想,由此及彼,由浅入深,由实而虚,可以融情于景、寄情于事、寓情于物、托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出深远的思想,使读者领会更深的道理。

3.语言优美凝练

所谓优美,是指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。所谓凝练,是说散文的语言简洁质朴,自然流畅,寥寥数语就可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。散文力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

二、散文的分类

散文分为写景状物类散文、议论说理类散文、文化游记类散文、写人记事类散文四类。

1.写景状物类

写景状物类散文是一种篇幅短小、题材广泛,通过描写特定的景或物的形态、色彩、神韵等特点,来表现作者内心情感、人生理想和生活情趣的散文。

体裁特点:

①既描绘景物的色彩、形状、声音,让景物具有立体感;也调动自己的视觉、听觉、触觉、味觉等多种感觉描摹景物,突出其可感性。

②既变换观察角度,让景物形态具有全景感;也描写景物变化,突出景物形态的丰富性。

③既运用虚实结合的手法,扩大想象空间;也运用比喻、对比等手法,突出景物特点。

④情景关系富于变化。

2.议论说理类

以发表议论、阐述道理为主的散文,称为议论说理类散文。议论说理类散文是作者对现实生活的领悟,是人的思想火花在生活过程中的表现,它不是靠“三论”(论点、论据、论证),而是借助感性具象来阐述道理。议论说理类散文包括杂文、小品文、随笔、哲理散文等。

体裁特点:

①内容的丰富性。在思维形式上,议论说理类散文如天马行空,自由无羁,便于作者根据实际需要,从平日积累的大量知识中精心选择鲜活生动的材料,恰到好处地运用,使文章言之有物,内容充实,显示出知识性和趣味性,厚重耐读,更易于打动读者。

②语言的形象性。与一般议论文相比,议论说理类散文文学色彩更浓厚,整体的文学性更高,往往用形象的语言来表达观点,议论生动、形象,富有感染力。

③表现形式的多样性。在表现形式上,议论说理类散文更加自由灵活,可记叙可议论,可描写可抒情,可引经据典,也可发表见解。描写使内容形象具体,记叙使列举的材料清楚真实,议论使文章富于思辨、观点鲜明、主题明确,抒情则使文章更真切感人。

3.文化游记类

文化游记类散文是指将科学研究的“理”与文学创作的“情”结合起来,或讲述文化知识,或感悟文化现象,或评析世态人情,是既充满思考的智慧,又不乏文化关怀和个人感受,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨的一类散文。

体裁特点:

①取材上的文化性。即所写对象是文化意味突出、文化内涵丰富的社会现象或自然景观,多借助名人、文化古迹,咏史怀人,阐发作者对此的认识和评价;有时在此基础上联系现实,借古讽今,引发人们对历史、现实、人生、社会的深沉思考。

②文化意识强烈。即明确地从文化角度和文化意识方面来表现对象。

③文化解剖具有穿透力。即以独立的文化思考和深刻的文化思想来解剖事物的特征,发掘现象的本质。在行文上具有文化韵味,主要体现在语言风格上。

④文化游记类散文和因景抒情散文存在交叉关系。如作者在记游过程中常常通过写景状物表达自己的情感,但是,大部分因景抒情的散文,景常常只是感情的一个触发点,而游记则不论抒彩如何浓郁,总要摹山拟水,描述自然景观和与之相联系的人文景观。

4.写人记事类

写人记事类散文是指以记叙为主要表达方式,以人物、事件为主要表述对象,借写人记事来表达自己的感受、感情、感悟的散文。写人的散文,着重刻画人物鲜明的思想性格;记事的散文,致力于发掘所叙之事的实质。

体裁特点:

①写人记事类散文以叙述和抒情为主要表达方式,叙述的多是日常生活中较为平常的人和事。

②写人散文所写或是一个人,或是几个人,或是一类人,或是几类人,甚至是几者的综合。人物形象的塑造通常是通过叙事、人物描写来完成的。记事散文很少有单一、完整、曲折的故事情节,常将若干琐碎的生活片段组合成篇,而这些片段又以一线贯穿,来反映一个主题;记事散文所记之事一般来说都比较平凡,讲究以小见大。

③写人、叙事往往不可分离,文中的人、事都来源于生活,而并非虚构。无论写人还是叙事,其目的都是抒发感情,阐明事理。

④写真人真事,不虚构不夸饰,语言朴实,感情真切。

【读文步骤】

一、读文步骤

二、读文深思

情感是散文的生命,语言是其思想内容的外衣。阅读散文,应该从语言入手,进而领悟散文中人、事、物、景等“形”的丰富内涵,读懂作者在文本中所要抒发的对生命、生活、社会等的独特感受和情感态度,也就是散文的“神”。这需要处理两个关系:

1.理解景、物与情、境的关系

散文写什么景物、从什么角度或截取哪一部分、选择哪一侧面、景物与景物如何安排组合,都是由作者的主观情感支配的,不是客观景物的“实录”或“说明”。

因此,理解散文中景和情、境的关系,就要沿着作者的思路逐层深入,而不是只停留在景物与感情的表层。

2.理解“形”和“神”之间的关系

散文的“形”,是指散文的外在形式,如用了什么标题,选用了怎样的材料,材料与材料之间是怎样组织的,又采用了什么线索,还用了什么样的表达方式,语言使用得怎样等。散文可记叙,可说明,可议论,可抒情,可描写,而且几种方式经常交替出现。

散文的“神”,是指蕴含于外在“形”中的情感、思想,它体现了作者的写作意图。一般来说,一篇散文的“神”是集中的、凝聚的。这不仅是因为散文的篇幅短小,无法容纳更多的“神”,还因为只有这样才能更好地发挥文本的感知和审美作用。

要重视散文散的“形”和不散的“神”的和谐统一:许多材料看似很散,但它们都从属于“思想”,是经过“思想”的选择并能积极能动地反映“思想”的,它们的排列有着紧密的联系。

为此,我们要注重分析。分析,就是将事物的整体分解为部分,并找出每一部分的本质以及各部分之间的联系。在分析的基础上加以综合,才能准确理解文本。

(1)由言及意,既要有理智的分析,也要有情感的判断

一方面,要在品读语言的过程中对重要信息进行辨识、筛选及整合;另一方面,要注意披文以入情,从整体出发,由表及里、由浅入深地理解散文的主旨。在阅读过程中,融入自己的生活经验或阅读积累,然后“将心比心”地去领会、揣摩作者在文中所寄寓的情感,从而理解和鉴赏作品的内容和形式。这就是“由言及意,寻象以观境”的散文阅读鉴赏的思维要求。

(2)整体把握与局部确认要相互对照,比对分析

“整体把握”是宏观,“局部确认”是微观。没有微观的确认就谈不上宏观的把握。可是只见树木不见森林,也是相当危险的,在答题时容易犯“断章取义”的错误。因此,读文时一定要养成勾画全篇结构图的习惯,这样才能胸有全局,看得透、吃得准,解题才能各个击破。

(3)要懂得散文“由实至虚”的文体思维特点

明确文中特有的表达方式是如何为作者表情达意、言事说理服务的,这是现代文阅读应试必备的基本功。散文,交汇着叙述、描写与议论、抒情,“形”的铺展往往是“神”的凸显的前提,看似松散,其实多有联系或链接的痕迹。阅读的关键点不在于所记叙、描写的客体(实),而在于记叙、描述中灌注的作者主体的思想、感情(虚)。

【读文示范】

(2020·新高考卷Ⅰ)

建水记[注](之四)

于 坚

看哪,(“看哪”二字,赞叹之词,如李白的《蜀道难》开篇之赞“噫吁嚱”,作者拍案惊奇之态毕现。这显然是一个初次入城游览者的视角。对应第2题A项)这原始之城,依然像它被创造出来之际,藏在一座朱红色的、宫殿般的城楼后面。“明洪武二十年建城。砌以砖石,周围六里,高二丈七尺。为门四,东迎晖,西清远,南阜安,北永贞。”(《建水县志》)如果在城外20世纪初建造的临安车站下车,经过太史巷、东井、洗马塘、小桂湖……沿着迎晖路向西,来到迎晖门,穿过拱形的门洞进城,依然有一种由外到内,从低到高,登堂入室,从蛮荒到文明的仪式感,似乎“仁者人也”是从此刻开始。(借儒家经典语句来观照建水城的规划与人的活动,凸显建水保有传统的人文气息。对应第1题B项)

高高在上的是朝阳、白云、鸟群、落日、明月、星宿,而不是摩天大楼。一圈高大厚实的城墙环绕着它,在城门外看不出高低深浅。一旦进入城门,扑面而来的就是飞檐斗拱、飞阁流丹、钩心斗角、楼台亭阁、酒旌食馆、朱门闾巷……(四字短语,写县城古色古香的建筑,凸显传统建筑特色)主道两旁遍布商店、酒肆、庙宇、旅馆……风尘仆仆者一阵松弛,终于卸载了,可以下棋玩牌了,可以喝口老酒了,可以饮茶了,可以闲逛了,可以玩物丧志了,可以一掷千金了,可以浅斟低唱了,可以秉烛夜游了……(一系列排比句,写建水县城的宜居及人们的美好体验)忽然瞥见“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”那类女子——建水的卖花女与江南的不尽相同,这边的女性身体上洋溢着一种积极性,结实、健康、天真——正挑着一担子火红欲燃的石榴,笑呵呵地在青石铺成的街中央飘着呢。不免精神为之一振,先去买几个来解渴。(引用诗句,与江南的卖花女进行比较,一来写建水城人物健朗热情,二来写城市既古老又充满活力。对应第1题C项)

街面上,步行者斜穿横过,大摇大摆,扶老携幼,走在正中间,俨然是这个城的君王。满大街的雕梁画栋、摊贩食廊、耄耋之辈……令司机们缩头缩脑,不敢再风驰电掣。城门不远处就是有口皆碑的临安饭店,开业都快七十年了,就像《水浒传》里描写过的那种,铺面当街敞开,食客满堂,喝汤的喝汤,端饭的端饭,动筷子的动筷子,晃勺子的晃勺子,干酒的干酒,嚼筋的嚼筋,吆五喝六,拈三挑四,叫人望一眼就口水暗涌,肚子不饿也忍不住抬腿跨进去。拖个条凳坐下,来一盘烧卖!这家烧卖的做法是明代传下来的,肥油和面,馅儿是肉皮和肉糜。大锅猛蒸,熟透后装盘,每盘十个,五角一个。再来一土杯苞谷酒,几口灌下去,夹起一枚,蘸些建水土产的甜醋,送入口中,油糜轻溢,爽到时,会以为自己是条梁山泊好汉。

临安饭店后面,穿过几条巷子走上十分钟,就是龙井菜市场,那郑屠、张屠、李屠、赵屠……正在案上忙着呢。如果是七月的话,在某个胡同里走着,忽然会闻见蘑菇之香,环顾却是老墙。墙头上挂着一窝大黄梨,哪来的蘑菇耶?走,找去,必能在某家小馆的厨房里找到,叫作干巴菌,正亮闪闪的,在锅子中央冒油呢。这临安大街两边,巷子一条接一条流水般淌开去。在电子地图上,这些密密麻麻的小巷是大片空白,电子地图很不耐烦,只是标出一些大单位的地点和最宽的几条街,抹去了建水城的大量细节,给人的印象,似乎建水城是个荒凉不毛之地。其实这个城毛细血管密集,(用“毛细血管”来比喻建水县城的巷子不仅数量极多,且功能丰富)据统计,建水城3.3平方公里的范围内有30多条街巷,550多处已经被列为具有保护价值的文物性建筑。这是很粗疏的统计,许多普通人家雕梁画栋的宅子、无名无姓的巷道并不在内。在巷子里面,四合院、水井、老树、门神、香炉、杂货铺、红糖、胡椒、土纸、灶房、明堂、照壁、石榴、苹果、桂花、兰草、绵纸窗、凉粉、米线、青头菌、炊烟、祖母、媳妇、婴孩、善男信女、市井之徒、酒囊饭袋、闲云野鹤、翩翩少年、三姑六婆、环肥燕瘦、虎背熊腰、花容月貌、明眸皓齿、慈眉善目、鹤发童颜……(堆砌词语,形成繁复恣肆的修辞效果,表现了物阜民安的世俗生活气象,对应第2题D项)此起彼伏,鳞次栉比。

在这个城里,有个家的人真是有福啊。(观点句。下面语句以一个本地市民的视角,取其一截日常生活场景,以点代面,生动展现了建水城人们放松惬意、悠闲富足的安居生活。这种美好生活,是这个城市所赋予的,印证了建城者“仁者人也”的初心)他们还能够像四百年前的祖先们那样安居乐业,不必操心左邻右舍的德行,都是世交啦。有一位绕过曲曲弯弯的小巷,提着在龙井市场买来的水淋淋的草芽(一种建水特有的水生植物,可食,滚油翻炒数秒起锅,甜脆)、莴笋、茄子、青椒、豆腐、毛豆、肉糜、茭瓜……一路上寻思着要怎么搭配,偶尔向世居于此的邻居熟人搭讪,彼此请安,磨磨蹭蹭到某个装饰着斗拱飞檐门头的大门前(两只找错了窝的燕子拍翅逃去),咯吱咯吱地推开安装着铜质狮头门环的双开核桃木大门,抬脚跨过门槛,绕过照壁,经过几秒钟的黑暗,忽然光明大放,回到了曾祖父建造的花香鸟语、阳光灿烂的天井。从供销社退休已经三十年的祖母正躺在一把支在天井中央的红木躺椅上,借着一棵百年香樟树的荫庇瞌睡呢。

(有删改)

【注】 建水:县名,在云南省,旧称临安。

第一步,串“形”。

1.抓形:本文是一篇游记类散文,全文共五段,概括每一段的段意。(批注段意)

第1段:从时空角度总写建水县城的历史悠久及极具匠心的规制布局。

第2段:概写对建水县城的整体印象。

第3段:写建水人民平时的饮食。

第4段:写小巷深深,包罗万象。

第5段:以一个本地市民的视角,取其一截日常生活场景,以点代面,生动展现了建水城人们放松惬意、悠闲富足的安居生活。

2.捉线:在原文中用横线标记出体现游踪的语句。由这些语句可以看出,本文其中一条线索就是空间的转换。此外,文章将建水城同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,可见还采用了时间线索行文。综上,本文以游踪为横线,以时间为纵线,纵横交织,展现出建水的文化底蕴。(对应第4题)

3.辨法:本文运用双线结构,发挥联想和想象对建水城进行描绘,赞扬了建水城对传统文明的传承及经久不衰的生命活力。

第二步,聚神。

1.询问:

(1)自问:本文为游记类散文,为什么引用《建水县志》的内容?

自答:融合古今,凸显人文,具有绵延不断的历史传承和浓厚的传统人文气息。(对应第1题A项)

(2)自问:文章为什么描写临安饭店食客满堂的场面?

自答:浓墨重彩地写临安饭店的食物及众多食客的不同食相,形声色俱全,意在通过写建水人依然保持着传统的饮食文化,强调建水人对传统文化的传承。(对应第1题D项及第3题)

(3)自问:写建水小巷,为什么要写电子地图的“不耐烦”?

自答:写“电子地图很不耐烦”意在强调建水的巷子里的内容丰富生动,只有通过实地游走方可感知。(对应第2题B项)

(4)自问:最后一段为什么提及“曾祖父”“祖母”,并以“香樟树的荫庇”作结?

自答:“曾祖父建造的……天井”“红木躺椅”“百年香樟树”,说明市井人家一代代的平凡生活中蕴含着生生不息的文化传承。(对应第2题C项)

2.揣摩重点语句:用波浪线标注文中的情感语句、作者观点句、修辞句等并批注。

3.聚神:全文大处以空间为线索展开对建水的描写,从城外的临安车站开始,依次写穿过城门,经过街道、市场、胡同小巷,最后进入家庭院落;又以时间的延续为思想线索,将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久不衰的生命活力。

【真题试做】

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文章引用《建水县志》的记载,将今日建水与其“原始之城”的风貌关联起来,写的是建水绵延不断的历史传承。[考查角度:句段作用;对应读文:“询问”]

B.文章以“仁者人也”来承接并形容进城的“仪式感”,是借儒家经典语句来观照城的规划与人的活动,凸显建水保有传统的人文气息。[考查角度:句段作用;对应读文:“揣摩重点语句”]

C.文章引用诗句“深巷明朝卖杏花”,是由街头所见引起的诗意联想,意在转向描写建水女子的“结实、健康、天真”。[考查角度:理解重要语句;对应读文:“揣摩重点语句”]

D.文章以《水浒传》中的相关描写来类比临安饭店食客满堂的场面,是借梁山好汉的形象来展现建水人性格中的粗犷不羁。[考查角度:内容与观点;对应读文:“询问”]

解析:选D。“是借梁山好汉的形象来展现建水人性格中的粗犷不羁”错误,以《水浒传》中的相关描写来类比临安饭店食客满堂的场面,意在通过写建水人依然保持着的传统饮食文化,强调建水人对传统文化的传承。

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章以“看哪”开头,确定了全文的描写角度,即始终以一个导游者的旁观视角来铺叙建水城,使叙述语调显得既热情又客观。[考查角度:艺术技巧;对应读文:“抓形”与“揣摩重点语句”]

B.文章写“电子地图很不耐烦”地忽略了建水毛细血管一样密集的巷子,这种表述意在强调建水的巷子丰富生动,只有通过实地游走方可感知。[考查角度:写作技巧与观点;对应读文:“询问”与“揣摩重点语句”]

C.文章最后一段写归家,提及“曾祖父”“祖母”,并以“香樟树的荫庇”作结,意在说明普通人家一代代的平凡生活蕴含着生生不息的文化传承。[考查角度:写作技巧与观点;对应读文:“抓形”与“询问”]

D.文章最显著的文字特点是常常大量堆叠同类词语或词组,以此形成繁复恣肆的修辞效果,同时也表现了物阜民安的世俗生活气象。[考查角度:艺术技巧;对应读文:“揣摩重点语句”]

解析:选A。“始终以一个导游者的旁观视角来铺叙建水城”错误,通读全篇,能够深切地感受到作者对建水城有强烈的融入感,因此并不是“始终以一个导游者的旁观视角”来铺叙建水城。

3.本文记建水城时,在饮食描写上花费了大量笔墨,对此你如何理解?(4分)[考查角度:内容与意图;对应读文:“询问”]

答:

解析:解答此题,首先要明确文章中哪些地方描写了建水城的饮食,然后分析这些饮食描写与文章主旨之间的关系。文中多处描写建水城的饮食文化,如第三段中关于临安饭店的饮食场景的描写,是对人们日常生活的描绘,说明建水城富有烟火气息。散文的特点是形散神不散,而该文的“神”是表现建水城的历史传承和城市品格,表达对建水城文明的颂扬。历史传承和城市品格本身是抽象的,作者大量描写饮食文化,是想通过具象的描写来表现抽象的城市品格和历史传承。

答案:①写饮食,就是写建水城独具特色的地方风物及其历史传承;②写饮食,就是写人的日常生活和城的烟火气息,这是文章所要表现的建水古城的城市品格。

4.本文采用空间和时间两条线索行文,请分别加以简析。(6分)

[考查角度:艺术技巧;对应读文:“捉线”]

答:

解析:题干已经明确指出“采用空间和时间两条线索行文”,在解答的时候需要结合具体的内容阐述空间线索和时间线索分别指什么。空间线索主要体现在作者的行踪转换上,考生可从前到后梳理文中表示地点或处所的词语,如临安车站、城门、街面等,指出作者从哪里开始,到哪里结束。时间线索与时间有关,这里作者更多的是注重大的时间概念之间的转换,文中提到了两个大的时间点,一是古代,一是当下,呈现出时间的延续,作者将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写。

答案:①文章以空间的转换为行文结构,展开对建水的描写,从城外的临安车站开始,依次写穿过城门,经过街道、市场、胡同小巷,最后进入家庭院落;②文章以时间的延续为思想线索,将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久不衰的生命活力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录