2.2.2.4【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 命题文本二 散文 鉴赏散文的艺术技巧

文档属性

| 名称 | 2.2.2.4【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 命题文本二 散文 鉴赏散文的艺术技巧 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-13 15:10:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

鉴赏散文的艺术技巧

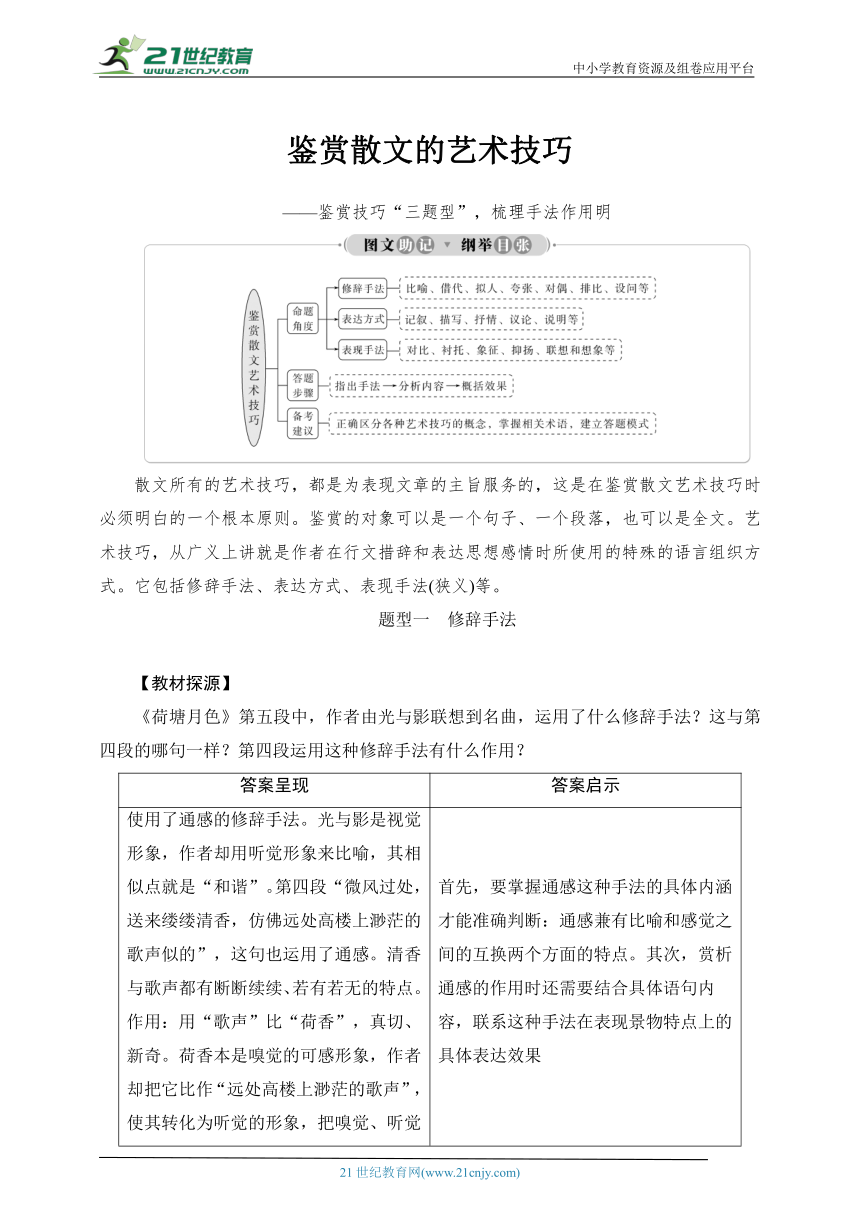

——鉴赏技巧“三题型”,梳理手法作用明

散文所有的艺术技巧,都是为表现文章的主旨服务的,这是在鉴赏散文艺术技巧时必须明白的一个根本原则。鉴赏的对象可以是一个句子、一个段落,也可以是全文。艺术技巧,从广义上讲就是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语言组织方式。它包括修辞手法、表达方式、表现手法(狭义)等。

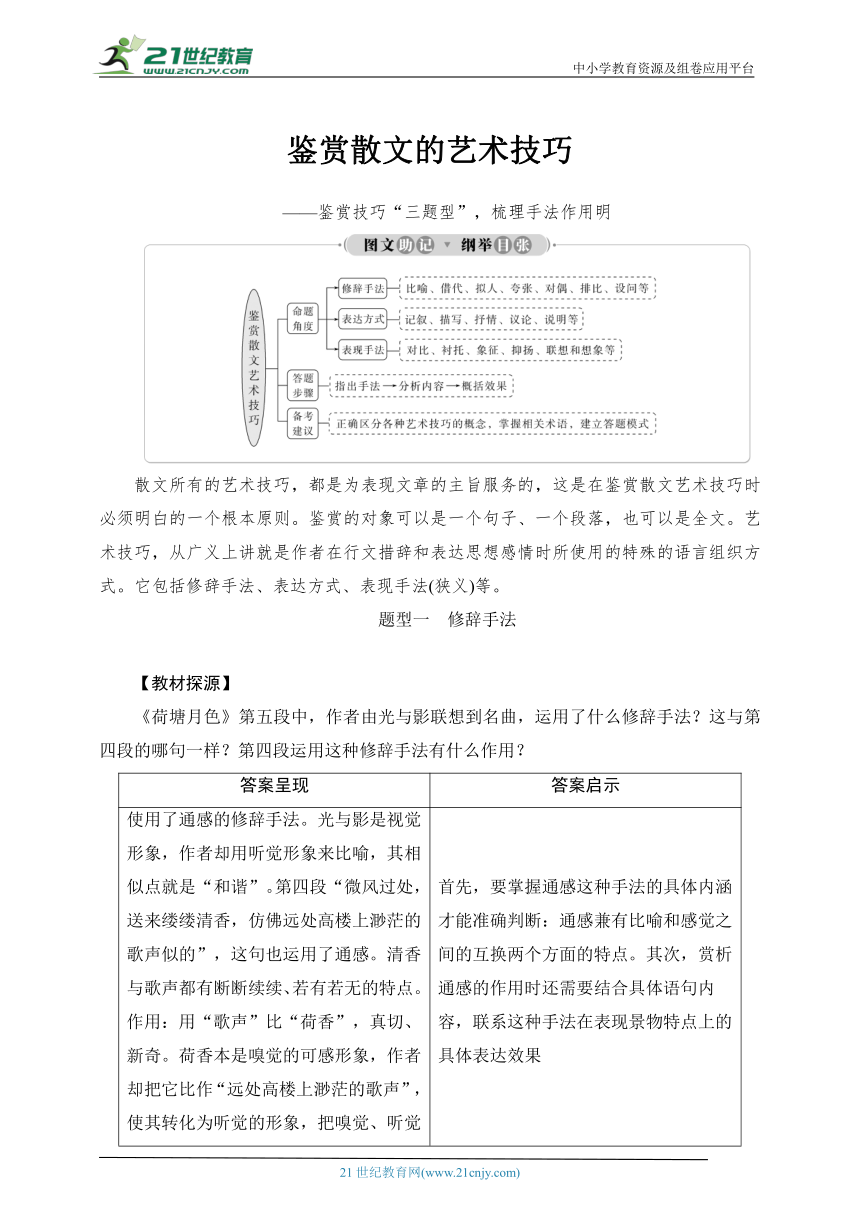

题型一 修辞手法

【教材探源】

《荷塘月色》第五段中,作者由光与影联想到名曲,运用了什么修辞手法?这与第四段的哪句一样?第四段运用这种修辞手法有什么作用?

答案呈现 答案启示

使用了通感的修辞手法。光与影是视觉形象,作者却用听觉形象来比喻,其相似点就是“和谐”。第四段“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这句也运用了通感。清香与歌声都有断断续续、若有若无的特点。作用:用“歌声”比“荷香”,真切、新奇。荷香本是嗅觉的可感形象,作者却把它比作“远处高楼上渺茫的歌声”,使其转化为听觉的形象,把嗅觉、听觉交织在一起,启迪读者更加深远地展开想象和联想 首先,要掌握通感这种手法的具体内涵才能准确判断:通感兼有比喻和感觉之间的互换两个方面的特点。其次,赏析通感的作用时还需要结合具体语句内容,联系这种手法在表现景物特点上的具体表达效果

【关联高考】

题干示例 (2020·天津卷)请赏析文中画线句子。

(2018·浙江卷)文中画波浪线部分连用10个“一”,具有怎样的艺术效果?

明辨题型 (1)题干中有“概括”“体现”“赏析”等字样(2)题干中有“手法”“特点”“效果”等字样

1.(2020·天津卷)阅读《线条之美》一文(文本见“高考任务一”T5),完成后面的题目。

请赏析文中画线句子。

[关联教材] 借鉴《荷塘月色》修辞手法的判断技巧。

[试写答案]

[解析] 逐句分析语段可以发现,“洗尽铅华”“狂舞”使用了拟人手法;“或如晴空霹雳,或如灯下细语”使用了比喻手法,同时“或如晴空霹雳,或如灯下细语”使用了通感,将视觉转化成听觉;“书不完、变无穷、说不够、赏不尽”使用了排比手法。这些修辞手法的运用,生动有力地展现了线条赋予草书简约而富于变化的艺术活力,体现了线条在书法艺术中的重要作用。

[参考答案] 运用拟人、通感(比喻)和排比的修辞方法,生动有力地展现了线条赋予草书简约而富于变化的艺术活力,体现了线条在书法艺术中的重要作用。

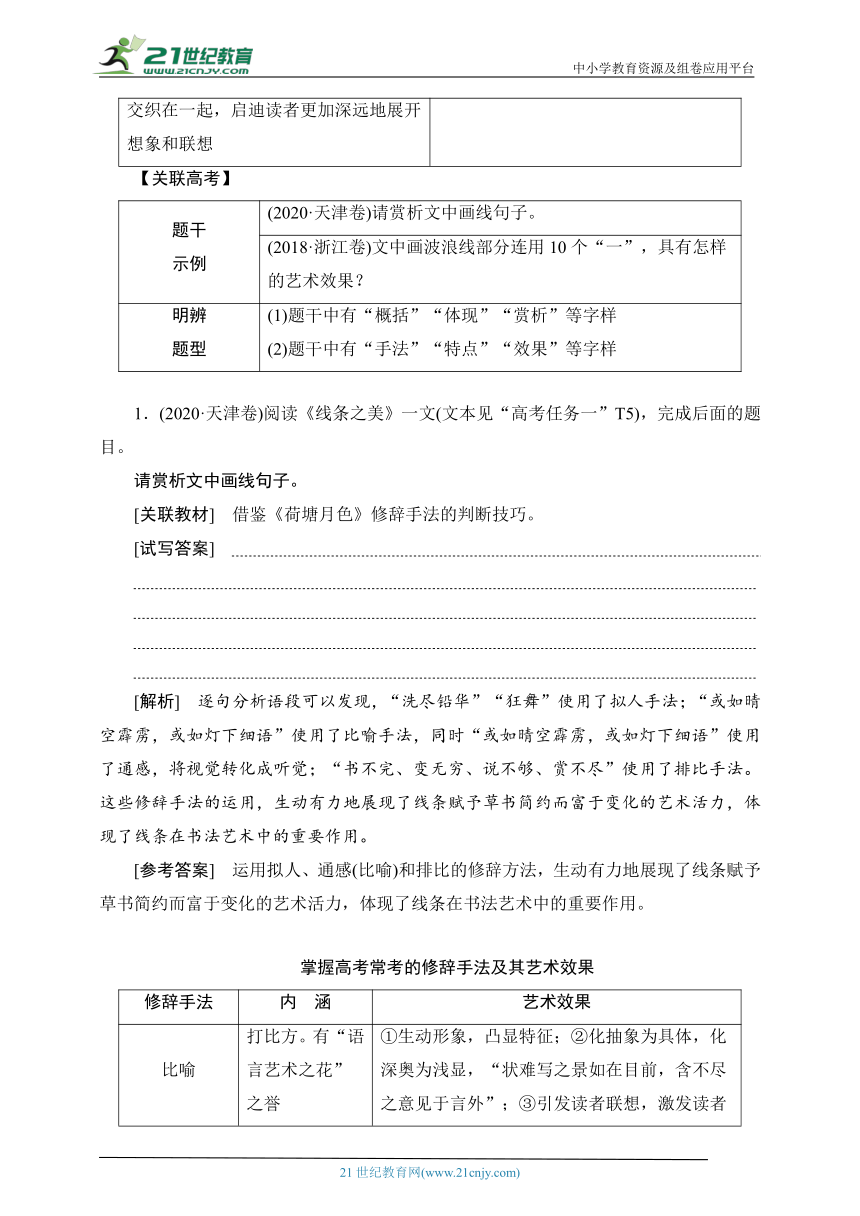

掌握高考常考的修辞手法及其艺术效果

修辞手法 内 涵 艺术效果

比喻 打比方。有“语言艺术之花”之誉 ①生动形象,凸显特征;②化抽象为具体,化深奥为浅显,“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”;③引发读者联想,激发读者共鸣

借代 用相关事物代替所表达的事物 ①突出特征,强调重点,增强形象性;②委婉含蓄,具体生动;③有时具有回避、掩饰的作用

拟人 把物当人写,将物人格化 ①突出事物特征;②赋予无生命事物以生命,赋予无情感事物以感情,使语言形象化,显得生动活泼;③便于抒情,激发想象,增强感染力

夸张 有意言过其实,对客观事实作夸大或缩小描述以突显特征 ①鲜明地突出事物的特征,激发联想;②鲜明地表达褒贬好恶,引起共鸣;③生动形象,幽默风趣

对偶 由两个字数相当、结构相同的语句构成的语言艺术形式 ①句式整齐,音节匀称,抑扬顿挫,音乐感强;②表意凝练,概括力强,具有警策之效;③读来朗朗上口,悦耳动听,便于吟诵与记忆

排比 由三个或三个以上内容相关、结构相似、语气一致的句子构成的语言艺术形式 ①强调内容,增强说服力;②强化抒情,增强感染力;③增加气势,增强表现力;④层层递进,逐层深入地阐述事理,有深化内容之效

设问 为强调部分内容,明知故问,自问自答 ①通过自问自答,强调思想内容或情感态度;②引起人们注意,令人深思,发人深省;③能辅助反映思维过程,起厘清思路、提纲挈领的作用

反问 用疑问形式从反面表达正面的意思 ①加强语气,显得义正词严;②引起读者注意,增强表达效果;③变化句式,掀起波澜

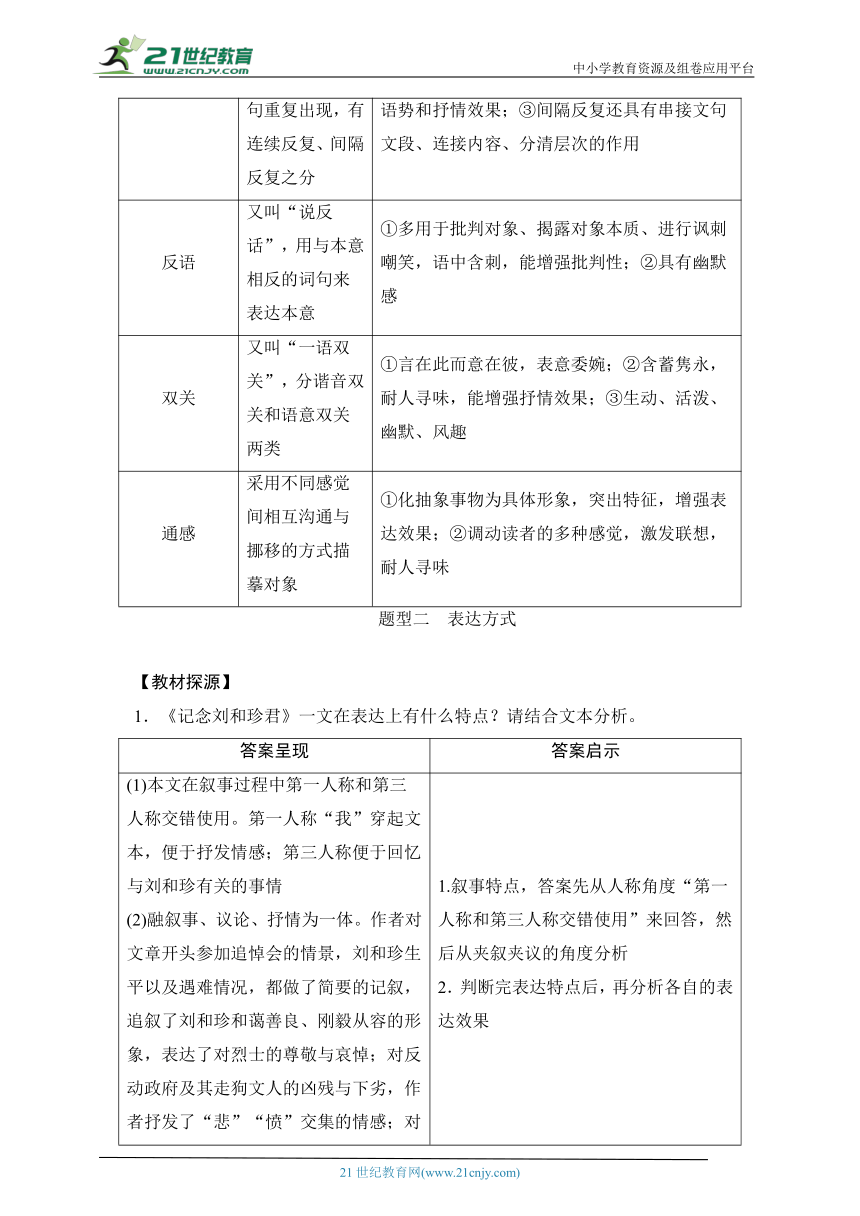

反复 有意让某些词句重复出现,有连续反复、间隔反复之分 ①强调、突出反复的内容;②一唱三叹,加强语势和抒情效果;③间隔反复还具有串接文句文段、连接内容、分清层次的作用

反语 又叫“说反话”,用与本意相反的词句来表达本意 ①多用于批判对象、揭露对象本质、进行讽刺嘲笑,语中含刺,能增强批判性;②具有幽默感

双关 又叫“一语双关”,分谐音双关和语意双关两类 ①言在此而意在彼,表意委婉;②含蓄隽永,耐人寻味,能增强抒情效果;③生动、活泼、幽默、风趣

通感 采用不同感觉间相互沟通与挪移的方式描摹对象 ①化抽象事物为具体形象,突出特征,增强表达效果;②调动读者的多种感觉,激发联想,耐人寻味

题型二 表达方式

【教材探源】

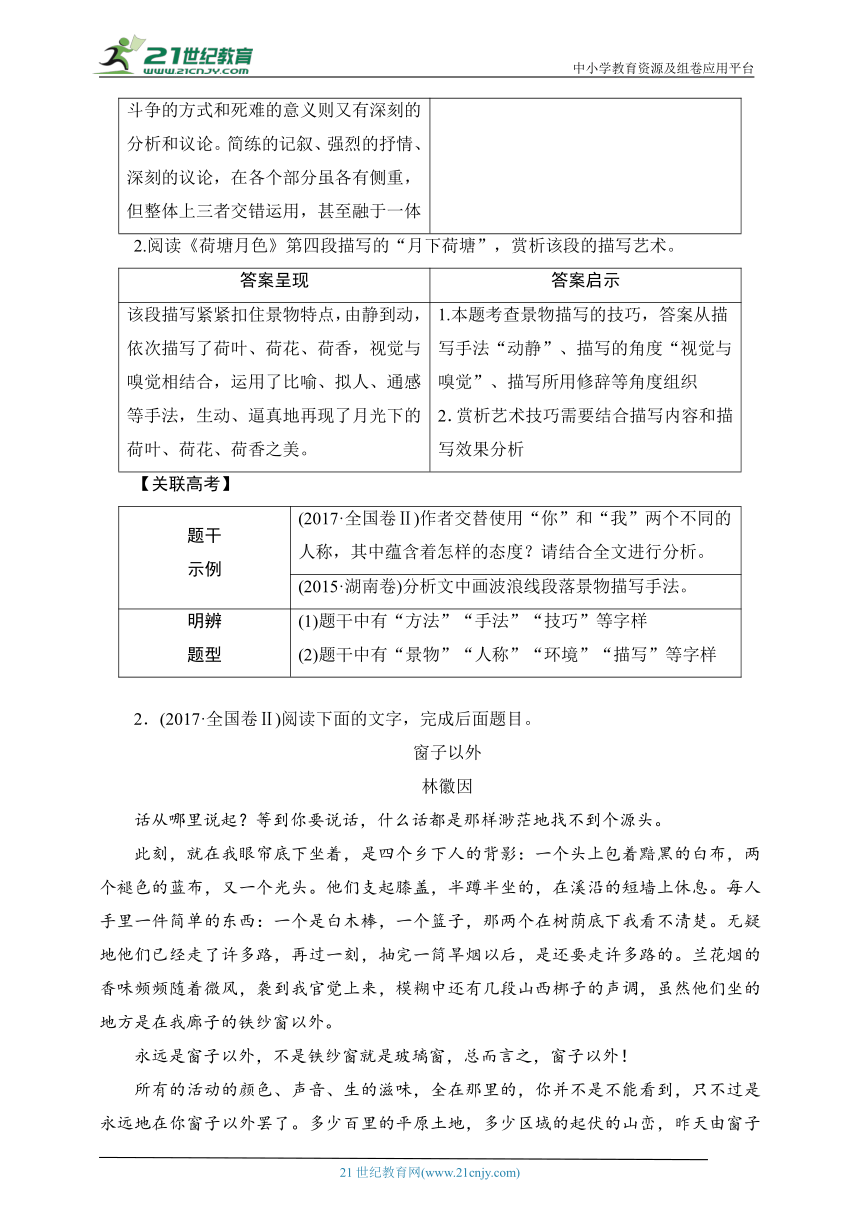

1.《记念刘和珍君》一文在表达上有什么特点?请结合文本分析。

答案呈现 答案启示

(1)本文在叙事过程中第一人称和第三人称交错使用。第一人称“我”穿起文本,便于抒发情感;第三人称便于回忆与刘和珍有关的事情(2)融叙事、议论、抒情为一体。作者对文章开头参加追悼会的情景,刘和珍生平以及遇难情况,都做了简要的记叙,追叙了刘和珍和蔼善良、刚毅从容的形象,表达了对烈士的尊敬与哀悼;对反动政府及其走狗文人的凶残与下劣,作者抒发了“悲”“愤”交集的情感;对斗争的方式和死难的意义则又有深刻的分析和议论。简练的记叙、强烈的抒情、深刻的议论,在各个部分虽各有侧重,但整体上三者交错运用,甚至融于一体 1.叙事特点,答案先从人称角度“第一人称和第三人称交错使用”来回答,然后从夹叙夹议的角度分析2.判断完表达特点后,再分析各自的表达效果

2.阅读《荷塘月色》第四段描写的“月下荷塘”,赏析该段的描写艺术。

答案呈现 答案启示

该段描写紧紧扣住景物特点,由静到动,依次描写了荷叶、荷花、荷香,视觉与嗅觉相结合,运用了比喻、拟人、通感等手法,生动、逼真地再现了月光下的荷叶、荷花、荷香之美。 1.本题考查景物描写的技巧,答案从描写手法“动静”、描写的角度“视觉与嗅觉”、描写所用修辞等角度组织2.赏析艺术技巧需要结合描写内容和描写效果分析

【关联高考】

题干示例 (2017·全国卷Ⅱ)作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

(2015·湖南卷)分析文中画波浪线段落景物描写手法。

明辨题型 (1)题干中有“方法”“手法”“技巧”等字样(2)题干中有“景物”“人称”“环境”“描写”等字样

2.(2017·全国卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成后面题目。

窗子以外

林徽因

话从哪里说起?等到你要说话,什么话都是那样渺茫地找不到个源头。

此刻,就在我眼帘底下坐着,是四个乡下人的背影:一个头上包着黯黑的白布,两个褪色的蓝布,又一个光头。他们支起膝盖,半蹲半坐的,在溪沿的短墙上休息。每人手里一件简单的东西:一个是白木棒,一个篮子,那两个在树荫底下我看不清楚。无疑地他们已经走了许多路,再过一刻,抽完一筒旱烟以后,是还要走许多路的。兰花烟的香味频频随着微风,袭到我官觉上来,模糊中还有几段山西梆子的声调,虽然他们坐的地方是在我廊子的铁纱窗以外。

永远是窗子以外,不是铁纱窗就是玻璃窗,总而言之,窗子以外!

所有的活动的颜色、声音、生的滋味,全在那里的,你并不是不能看到,只不过是永远地在你窗子以外罢了。多少百里的平原土地,多少区域的起伏的山峦,昨天由窗子外映进你的眼帘,那是多少生命日夜在活动着的所在;每一根青的什么麦黍,都有人流过汗;每一粒黄的什么米粟,都有人吃去;其间还有的是周折,是热闹,是紧张!可是你则并不一定能看见,因为那所有的周折,热闹,紧张,全都在你窗子以外展演着。

在家里罢,你坐在书房里,窗子以外的景物本就有限。那里两树马缨,几棵丁香;榆叶梅横出疯杈的一大枝;海棠因为缺乏阳光,每年只开个两三朵——叶子上满是虫蚁吃的创痕,还卷着一点焦黄的边;廊子幽秀地开着扇子式,六边形的格子窗,透过外院的日光,外院的杂音。什么送煤的来了,偶然你看到一个两个被煤炭染成黔黑的脸;什么米送到了,一个人掮着一大口袋在背上,慢慢踱过屏门;还有自来水、电灯、电话公司来收账的,胸口斜挂着皮口袋,手里推着一辆自行车;更有时厨子来个朋友了,满脸的笑容,“好呀,好呀!”地走进门房;什么赵妈的丈夫来拿钱了,那是每月一号一点都不差的,早来了你就听到两个人唧唧哝哝争吵的声浪。那里不是没有颜色、声音、生的一切活动,只是他们和你总隔个窗子,——扇子式的,六边形的,纱的,玻璃的!

你气闷了,把笔一搁说,这叫做什么生活!检点行装说,走了,走了,这沉闷没有生气的生活,实在受不了,我要换个样子过活去。健康的旅行既可以看看山水古刹的名胜,又可以知道点内地纯朴的人情风俗。走了,走了,天气还不算太坏,就是走他一个月六礼拜也是值得的。

没想到不管你走到哪里,你永远免不了坐在窗子以内的。不错,许多时髦的学者常常骄傲地带上“考察”的神气,架上科学的眼镜,偶然走到哪里一个陌生的地方瞭望,但那无形中的窗子是仍然存在的。不信,你检查他们的行李,有谁不带着罐头食品,帆布床,以及别的证明你还在你窗子以内的种种零星用品,你再摸一摸他们的皮包,那里短不了有些钞票;一到一个地方,你有的是一个提梁的小小世界。不管你的窗子朝向哪里望,所看到的多半则仍是在你窗子以外,隔层玻璃,或是铁纱!隐隐约约你看到一些颜色,听到一些声音,如果你私下满足了,那也没有什么,只是千万别高兴起来说什么接触了,认识了若干事物人情,天知道那是罪过!

(有删改)

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

[关联教材] 借鉴《记念刘和珍君》中叙事特点之人称运用的分析技巧。

[试写答案]

[解析] 使用“我”时,描写的是自己看到的世界和内心的感受;当“我”转为“你”时,“你”成了描写的对象,“我”以一个局外人的身份来描写。从这个角度看,这种转变说明作者的态度是冷静和客观的。当“我”和“你”两个人称同时使用时,人称转换灵活,“我”和“你”可以彼此审视,带有反思意味。

[参考答案] ①转“我”为“你”,“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度;②使用“你”的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的自嘲与反思。

3.(2015·湖南卷)阅读《童年随之而去(节选)》(文本见“高考任务一”T2),完成后面的题目。

分析文中画波浪线段落景物描写手法。

[关联教材] 借鉴《荷塘月色》中第四段“月下荷塘”景物描写的技巧。

[试写答案]

[解析] “碧波像大匹软缎”是明喻,形象生动地写出了碧波的舒展柔软;橹声欸乃,船头水声,断续语声,声音多而杂,正是这行船中的琐碎细小之声反衬出周围环境的“异样地宁适”,以动衬静,动静相宜。同时,综合运用多种感官写景,橹声、水声、人语声是从听觉角度写景,风“又暖又凉”是从触觉角度写景,碧波、山色苍翠、水里的倒影鲜活闪袅是从视觉角度写景,听觉、触觉、视觉相结合,有声有色,形象具体可感,使人如身临其境。

[参考答案] ①运用比喻(碧波像大匹软缎)、反衬(以摇橹声、水声、人语声反衬“异样地宁适”)等手法描写景物,形象生动,动静相宜。②从听觉(摇橹声、水声)、触觉(风“又暖又凉”)、视觉(碧波、山色苍翠、水里的倒影鲜活闪袅)角度描写景物,有声有色,使人如身临其境。

掌握常见表达方式

1.记叙技巧及其作用

考查角度 分 类 作 用

记叙角度 第一人称 叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感

第二人称 便于抒情,有呼告对话效果;便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感;用于物,往往能达到拟人化的效果

续 表

考查角度 分 类 作 用

记叙角度 第三人称 多用于写人叙事类散文中,不受时空限制,灵活自如,可以全面地反映生活

记叙详略 详写 往往突出细节,渲染气氛,多用铺陈手法,突出中心

略写 概括式叙述,使内容简略,结构紧凑

记叙(叙事) 顺序、记叙方式、记叙视角,同小说部分,不再赘述

2.议论

散文中的议论,是在记叙的过程中自然地融入作者的思想倾向和评价,形成夹叙夹议的特色,往往揭示文章的主题,或与抒情结合在一起,表达作者的思想情感。

3.抒情

抒情是直接或间接地抒发内心感情的一种表达方式。分为直接抒情和间接抒情。

(1)直接抒情:作者或作品中的人物,不借助任何手段,直接表达或倾吐自己的思想感情,以感染读者,引起共鸣。直抒胸臆的特点是不要任何“附着物”,使思想感情直截了当地宣泄;不讲究含蓄委婉,使思想感情毫无遮掩地表露。这种直陈肺腑的抒情方式,往往坦率真挚,质朴诚恳,更能打动人心。

(2)间接抒情:

①借景抒情

作者带着强烈的主观感情去描写客观景物,通过景物来抒情。它的特点是“景生情,情生景”,情景交融,浑然一体。也就是王国维所说的“一切景语皆情语”。

采用这种方法,能使情和景互相感应、互相交融、互相依托,从而创造出一种物我一体的艺术境界,含蓄地表达作者的思想感情,有极强的感染力。

关联教材:《荷塘月色》借月下荷塘与塘上月色之美景,来抒发“淡淡的喜悦”之情。

②融情于事

作者通过叙述事件来抒发感情,让感情从对具体事件的叙述中自然地流露出来,感染读者。

这种渗透着感情的叙述,使读者品味起来更觉得真诚可亲。

关联教材:《记念刘和珍君》在叙事中表达对遇难烈士的深切哀悼及对黑暗社会的憎恶、批判。

③托物言志

常常借助某些具体植物、动物、物品等,通过赞颂其特性,委婉曲折地将作者的感情、志向、追求表达出来。

托物言志,即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托。作者的个人之“志”,借助这个具体之“物”,表达得更巧妙,更完美,更充分,更富有感染力。

关联教材:《白杨礼赞》通过对白杨树不平凡的形象的赞美,歌颂中国共产党领导下的抗日军民和整个中华民族的紧密团结、力求上进、坚强不屈的革命精神。

4.描写

(1)景物描写

考查角度 分 类 作 用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、味觉等(形、声、色角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物展现出不同的特征,呈现出千姿百态,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,蕴含情趣和理趣

观察角度 定点观察、移步换景

写景角度 远近结合、高低结合、内外结合

描写方法 工笔与白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔:能突出景物的主要特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描:简练,生动传神。二者结合,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征

动静描写 可分为动静结合、以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力

虚实描写 可分为虚实结合、以实写虚、以虚写实 或激发读者的联想、想象,或突出景物的特点,或拓展表现空间,或拓宽意境,或深化主题

(2)人物描写(同小说,此处不再讲解)

题型三 表现手法

【教材探源】

《荷塘月色》一文第六段运用了哪些艺术手法?请赏析。

答案呈现 答案启示

第六段写荷塘四周,运用的艺术手法:(1)描写:①描写顺序,从里到外,写荷塘四周;由近及远,又由远回到荷塘。②描写角度,从视觉转为听觉,写蝉声蛙鸣。(2)表现手法:动静结合,以热闹的声音衬托周围的静 1.艺术手法是个泛称,思考的角度可以是修辞技巧、表现手法、表达方式等2.赏析时,先明确手法,再结合语句分析手法的具体运用及表达效果

【关联高考】

题干示例 (2016·北京卷)文章第四段运用了多种手法,表达了作者对老腔的感受。请结合具体语句加以赏析。

明辨题型 题干中有“手法”“技巧”等字样

4.(2016·北京卷节选)阅读下面的文字,完成后面的题目。

我在这腔调里沉迷且陷入遐想,这是发自雄浑的关中大地深处的声响,抑或是渭水波浪的涛声,也像是骤雨拍击无边秋禾的啸响,亦不无知时节的好雨润泽秦川初春返青麦苗的细近于无的柔声,甚至让我想到柴烟弥漫的村巷里牛哞马叫的声音……

(取材于陈忠实的同名散文《白鹿原上奏响一支老腔》)

该段运用了多种手法,表达了作者对老腔的感受。请结合具体语句加以赏析。

[关联教材] 借鉴《荷塘月色》一文第六段运用的艺术手法的赏析技巧。

[试写答案]

[解析] 作答本题,可从表现手法和表达效果两方面考虑。如将老腔的腔调比作“骤雨拍击无边秋禾的啸响”等,将抽象的感觉化为形象的画面,生动形象地写出了老腔撼人胸腑的神韵;又如“这是……抑或是……也像是……”构成排比,极具气势,写出了作者聆听老腔时的内心感受。具体作答时,可先指出运用了什么手法,然后结合具体语句进行赏析。

[参考答案] ①联想。从老腔的腔调联想到关中大地特有的生活,点出了老腔源于关中大地、具有浓厚乡土气息的特点。

②比喻。将老腔的腔调比喻为骤雨拍击秋禾的啸响、雨润麦苗的柔声等,既写出了老腔的雄浑奔放,又写出了婉约平和,将抽象的感觉化为形象的画面,生动地写出了老腔给作者带来的感受。

③排比。几个句子构成排比,强化了作者自己聆听老腔时的内心感受。

④化用古诗句。如“随风潜入夜,润物细无声”“暧暧远人村,依依墟里烟”“斜阳照墟落,穷巷牛羊归”等,丰富了作品的文学意蕴。

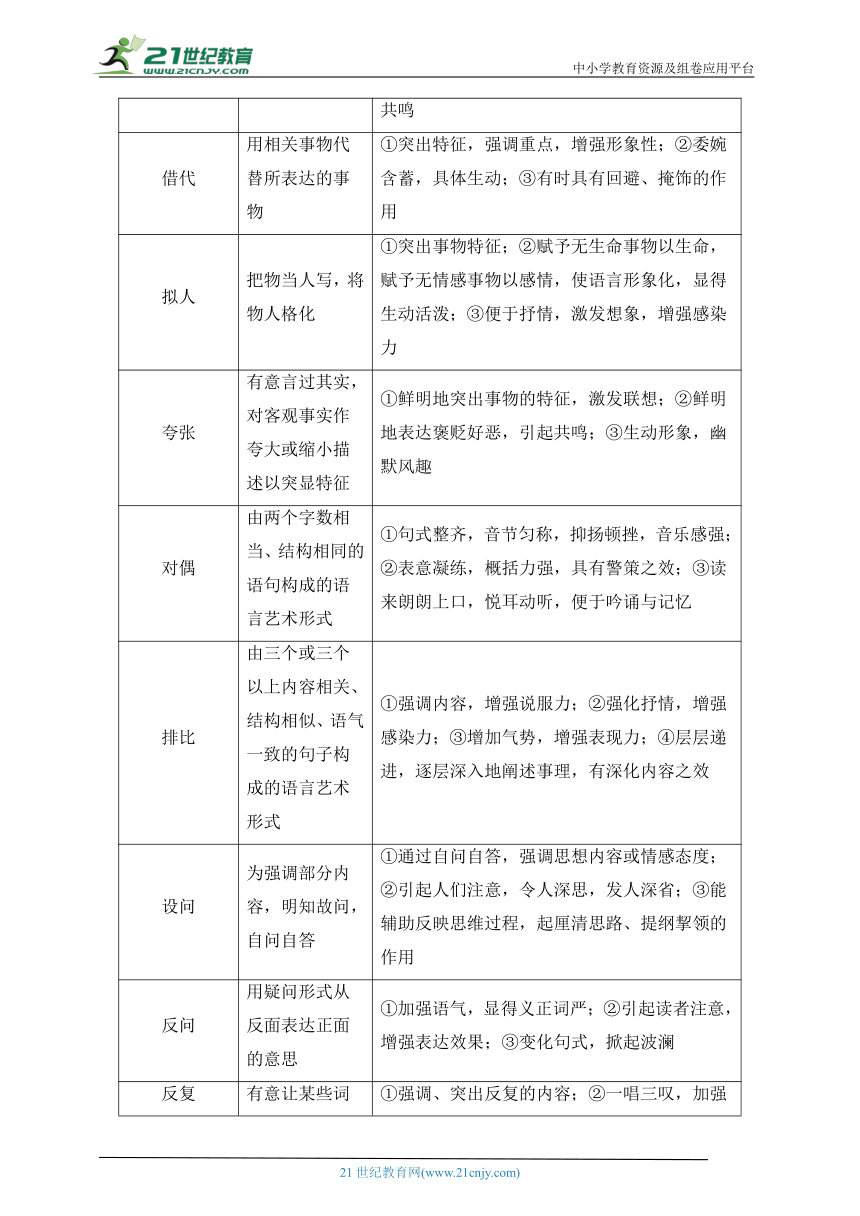

高考常见表现手法及其艺术效果

手 法 内 涵 艺术效果

对比 对比是把具有明显差异、矛盾的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法 这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人以极鲜明的印象和极强烈的感受

象征 象征就是借用某种具体的形象,来表现某种概念、思想或感情的一种表现手法 可以使文章立意高远,含蓄深刻;化抽象为具体,给读者留下深刻的印象;赋予文章以深意,给读者留下咀嚼回味的余地

联想和想象 联想即由一种事物想到另一种有关的事物,或由眼前的事物回忆起以前的有关事物。想象则是重新组合编排头脑中的形象、材料,创造出新的内容来 这两种手法经常一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力

衬托 为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。衬托可分为正衬与反衬 能突出主体或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受

抑扬结合 正说从反说开始,或反说从正说开始,侧重于其中的某一方面,以达到使人信服、突出要点的目的。可分为先扬后抑、先抑后扬、扬中有抑、抑中有扬、明扬实抑等几种 在抑扬中形成反差,两相对照,突出中心;出乎读者意料,达到新奇的审美效果

虚实结合 把抽象的述说与具体的描写结合起来,或把对眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来,以实衬虚,或以虚衬实 能突出事物的本质特征,鲜明地刻画人物的性格,凸显事物、景物特点,集中揭示主旨

关联教材:《故都的秋》运用了多种表现手法,开篇写北国之秋“清”“静”“悲凉”为抑,结尾愿折命换秋为扬;中间将北国之秋与江南之秋作了对比,来衬托北国之秋“味浓”。

散文的艺术技巧类题目满分答案构建注意事项

一、精准审题

1.赏析角度。凡题干中有“表达特色”“精妙之处”“如何写”等字样的,均要求多向赏析,即可以从修辞手法、表达方式、表现手法等多角度切入赏析。题干中如有“修辞特色”“描写”“语言”“表达方式”“人称”“结构”“对比”等字样,均要求定向赏析,即只能从题干规定的角度赏析,不能从其他角度切入。

2.赏析范围。明确题干所要求的赏析文字的范围,它往往暗示赏析的方向或角度。“画线句子”,一般优先从修辞手法、描写手法等切入;大的段落可以考虑表达方式、结构技巧;全文范围,优先从表现手法、表达方式、结构技巧切入。

3.赏析提示。如题干中有“请结合上下文”的提示文字,千万不要认为它可有可无,它多半暗示结构方面的作用(如照应等)或较特殊的手法(如反衬、联想等)。

4.答题要求。凡有“赏析”“分析”“如何写”“说明”等字样的,均要用完整的步骤来回答,即指明手法+具体分析+点明效果。

二、精准答题

1.读:定点精读所给文字

赏析题所给的材料一般都是局部文字。从答题需要出发,我们应该进行定点精读。

所谓定点精读,就是针对题干给定的文字进行字斟句酌的精细化阅读。定点精读需要完成以下三个任务:一是要确定描写对象和特点,是景物描写、人物描写,还是事物描写,不同的描写对象,其特点是有差异的,弄清这一点尤为重要,对象及特点决定着答题的方向;二是要关注句子的艺术技巧;三是要体悟句子表达的情感。

2.判:判断技巧准确、全面

散文艺术赏析题大多为多角度赏析,要求答案准确、全面。应如何做到呢?

(1)确定先后

多角度赏析有个先后问题,即确定先从哪个角度,然后从哪个角度进行赏析。

全文赏析,切入的先后顺序:表现手法→表达方式→结构技巧→语言特色→修辞手法。

局部赏析:一看文字多寡。如是一两句话,则切入的顺序:修辞手法→表现手法→语言特色。如果文字再多些,接着考虑“表达方式”。一般而言,文字越多,鉴赏的角度也就越多。二看文字内容。如是景物描写,则优先从描写技巧切入,其次是修辞手法,再次是语言;如是人物描写,则优先从写人手法切入,如正面描写与侧面描写。如果兼而有之,则可分成两个方面依次考虑。三看表达方式。如果内容全是描写,则从描写的角度切入;如果是叙事,则要另外考虑叙述的人称、方式;如果是抒情与议论,则要考虑抒情与议论方式等问题。如果文字很长,又使用了多种表达方式,则要考虑谁为主谁为次的综合运用问题。四看文字位置。如在篇首或篇尾,则另外加上“结构技巧”。

(2)先熟后生

确定了赏析角度,下一步就是准确判断技巧的问题。判断的原则是先熟后生,而得高分的关键在于对“陌生”技巧的判断,几乎每道题都有一个意想不到的技巧。所谓“陌生”,也不是完全不熟悉,只是不容易想起来而已。那么,如何判断准这个“陌生”的技巧呢?

①借助上下文。有些“陌生”技巧需要借助上下文才能判断出来。这些技巧主要有侧面描写、衬托、想象、对比、抑扬、点面结合等。

②扩大赏析的角度。要牢牢依据文字,打破思维定式,适当扩大赏析的角度。如果文字中有数字,则可考虑“列数字”;如果有叙事文字,则可考虑人称;如果有议论、抒情文字,则要考虑抒情方法。在此,最好持有“贯通”意识,即把古典诗歌、小说、散文甚至论述文所有的艺术技巧都贯通起来。赏析时既要固守文本“疆域”,又要“跨界”赏析。

(3)多中取主(特)

在众多赏析角度和手法中,要优先选择最主要、特征最明显的手法。

3.析:分析表达效果

“析”,就是分析文字的表达效果。应从四个方面展开:

一是内容方面,看它表现了“景”“物”“人”的什么特点。

二是作者情感,看它表现了作者什么样的情感,表现的情感结果如何(是否强烈、是否含蓄等)。

三是结构方面,看它在结构上是否起到设悬念、做铺垫、设伏笔等作用。

四是艺术技巧自身效果,如比喻、拟人的效果就是生动形象,对比手法就是突出强调等。

在分析表达效果时必须坚持:

(1)要与内容结合。只用“生动形象”一类的套话,分析表达效果定会空泛,所以一定要结合内容分析,坚持内容与形式的一致性。

(2)要与语言结合。作答时,要从文本中抓住一些核心信息、关键词句,准确地引述于分析中。这样可以避免术语堆砌、内容空泛。

(3)要与技巧手法自身的作用一致。什么样的手法,就有什么样的效果。如比喻、拟人就是形象生动,虚实结合能相互映衬,扩大表现内容。因此要熟记多类技巧手法自身的表达效果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

鉴赏散文的艺术技巧

——鉴赏技巧“三题型”,梳理手法作用明

散文所有的艺术技巧,都是为表现文章的主旨服务的,这是在鉴赏散文艺术技巧时必须明白的一个根本原则。鉴赏的对象可以是一个句子、一个段落,也可以是全文。艺术技巧,从广义上讲就是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语言组织方式。它包括修辞手法、表达方式、表现手法(狭义)等。

题型一 修辞手法

【教材探源】

《荷塘月色》第五段中,作者由光与影联想到名曲,运用了什么修辞手法?这与第四段的哪句一样?第四段运用这种修辞手法有什么作用?

答案呈现 答案启示

使用了通感的修辞手法。光与影是视觉形象,作者却用听觉形象来比喻,其相似点就是“和谐”。第四段“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这句也运用了通感。清香与歌声都有断断续续、若有若无的特点。作用:用“歌声”比“荷香”,真切、新奇。荷香本是嗅觉的可感形象,作者却把它比作“远处高楼上渺茫的歌声”,使其转化为听觉的形象,把嗅觉、听觉交织在一起,启迪读者更加深远地展开想象和联想 首先,要掌握通感这种手法的具体内涵才能准确判断:通感兼有比喻和感觉之间的互换两个方面的特点。其次,赏析通感的作用时还需要结合具体语句内容,联系这种手法在表现景物特点上的具体表达效果

【关联高考】

题干示例 (2020·天津卷)请赏析文中画线句子。

(2018·浙江卷)文中画波浪线部分连用10个“一”,具有怎样的艺术效果?

明辨题型 (1)题干中有“概括”“体现”“赏析”等字样(2)题干中有“手法”“特点”“效果”等字样

1.(2020·天津卷)阅读《线条之美》一文(文本见“高考任务一”T5),完成后面的题目。

请赏析文中画线句子。

[关联教材] 借鉴《荷塘月色》修辞手法的判断技巧。

[试写答案]

[解析] 逐句分析语段可以发现,“洗尽铅华”“狂舞”使用了拟人手法;“或如晴空霹雳,或如灯下细语”使用了比喻手法,同时“或如晴空霹雳,或如灯下细语”使用了通感,将视觉转化成听觉;“书不完、变无穷、说不够、赏不尽”使用了排比手法。这些修辞手法的运用,生动有力地展现了线条赋予草书简约而富于变化的艺术活力,体现了线条在书法艺术中的重要作用。

[参考答案] 运用拟人、通感(比喻)和排比的修辞方法,生动有力地展现了线条赋予草书简约而富于变化的艺术活力,体现了线条在书法艺术中的重要作用。

掌握高考常考的修辞手法及其艺术效果

修辞手法 内 涵 艺术效果

比喻 打比方。有“语言艺术之花”之誉 ①生动形象,凸显特征;②化抽象为具体,化深奥为浅显,“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”;③引发读者联想,激发读者共鸣

借代 用相关事物代替所表达的事物 ①突出特征,强调重点,增强形象性;②委婉含蓄,具体生动;③有时具有回避、掩饰的作用

拟人 把物当人写,将物人格化 ①突出事物特征;②赋予无生命事物以生命,赋予无情感事物以感情,使语言形象化,显得生动活泼;③便于抒情,激发想象,增强感染力

夸张 有意言过其实,对客观事实作夸大或缩小描述以突显特征 ①鲜明地突出事物的特征,激发联想;②鲜明地表达褒贬好恶,引起共鸣;③生动形象,幽默风趣

对偶 由两个字数相当、结构相同的语句构成的语言艺术形式 ①句式整齐,音节匀称,抑扬顿挫,音乐感强;②表意凝练,概括力强,具有警策之效;③读来朗朗上口,悦耳动听,便于吟诵与记忆

排比 由三个或三个以上内容相关、结构相似、语气一致的句子构成的语言艺术形式 ①强调内容,增强说服力;②强化抒情,增强感染力;③增加气势,增强表现力;④层层递进,逐层深入地阐述事理,有深化内容之效

设问 为强调部分内容,明知故问,自问自答 ①通过自问自答,强调思想内容或情感态度;②引起人们注意,令人深思,发人深省;③能辅助反映思维过程,起厘清思路、提纲挈领的作用

反问 用疑问形式从反面表达正面的意思 ①加强语气,显得义正词严;②引起读者注意,增强表达效果;③变化句式,掀起波澜

反复 有意让某些词句重复出现,有连续反复、间隔反复之分 ①强调、突出反复的内容;②一唱三叹,加强语势和抒情效果;③间隔反复还具有串接文句文段、连接内容、分清层次的作用

反语 又叫“说反话”,用与本意相反的词句来表达本意 ①多用于批判对象、揭露对象本质、进行讽刺嘲笑,语中含刺,能增强批判性;②具有幽默感

双关 又叫“一语双关”,分谐音双关和语意双关两类 ①言在此而意在彼,表意委婉;②含蓄隽永,耐人寻味,能增强抒情效果;③生动、活泼、幽默、风趣

通感 采用不同感觉间相互沟通与挪移的方式描摹对象 ①化抽象事物为具体形象,突出特征,增强表达效果;②调动读者的多种感觉,激发联想,耐人寻味

题型二 表达方式

【教材探源】

1.《记念刘和珍君》一文在表达上有什么特点?请结合文本分析。

答案呈现 答案启示

(1)本文在叙事过程中第一人称和第三人称交错使用。第一人称“我”穿起文本,便于抒发情感;第三人称便于回忆与刘和珍有关的事情(2)融叙事、议论、抒情为一体。作者对文章开头参加追悼会的情景,刘和珍生平以及遇难情况,都做了简要的记叙,追叙了刘和珍和蔼善良、刚毅从容的形象,表达了对烈士的尊敬与哀悼;对反动政府及其走狗文人的凶残与下劣,作者抒发了“悲”“愤”交集的情感;对斗争的方式和死难的意义则又有深刻的分析和议论。简练的记叙、强烈的抒情、深刻的议论,在各个部分虽各有侧重,但整体上三者交错运用,甚至融于一体 1.叙事特点,答案先从人称角度“第一人称和第三人称交错使用”来回答,然后从夹叙夹议的角度分析2.判断完表达特点后,再分析各自的表达效果

2.阅读《荷塘月色》第四段描写的“月下荷塘”,赏析该段的描写艺术。

答案呈现 答案启示

该段描写紧紧扣住景物特点,由静到动,依次描写了荷叶、荷花、荷香,视觉与嗅觉相结合,运用了比喻、拟人、通感等手法,生动、逼真地再现了月光下的荷叶、荷花、荷香之美。 1.本题考查景物描写的技巧,答案从描写手法“动静”、描写的角度“视觉与嗅觉”、描写所用修辞等角度组织2.赏析艺术技巧需要结合描写内容和描写效果分析

【关联高考】

题干示例 (2017·全国卷Ⅱ)作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

(2015·湖南卷)分析文中画波浪线段落景物描写手法。

明辨题型 (1)题干中有“方法”“手法”“技巧”等字样(2)题干中有“景物”“人称”“环境”“描写”等字样

2.(2017·全国卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成后面题目。

窗子以外

林徽因

话从哪里说起?等到你要说话,什么话都是那样渺茫地找不到个源头。

此刻,就在我眼帘底下坐着,是四个乡下人的背影:一个头上包着黯黑的白布,两个褪色的蓝布,又一个光头。他们支起膝盖,半蹲半坐的,在溪沿的短墙上休息。每人手里一件简单的东西:一个是白木棒,一个篮子,那两个在树荫底下我看不清楚。无疑地他们已经走了许多路,再过一刻,抽完一筒旱烟以后,是还要走许多路的。兰花烟的香味频频随着微风,袭到我官觉上来,模糊中还有几段山西梆子的声调,虽然他们坐的地方是在我廊子的铁纱窗以外。

永远是窗子以外,不是铁纱窗就是玻璃窗,总而言之,窗子以外!

所有的活动的颜色、声音、生的滋味,全在那里的,你并不是不能看到,只不过是永远地在你窗子以外罢了。多少百里的平原土地,多少区域的起伏的山峦,昨天由窗子外映进你的眼帘,那是多少生命日夜在活动着的所在;每一根青的什么麦黍,都有人流过汗;每一粒黄的什么米粟,都有人吃去;其间还有的是周折,是热闹,是紧张!可是你则并不一定能看见,因为那所有的周折,热闹,紧张,全都在你窗子以外展演着。

在家里罢,你坐在书房里,窗子以外的景物本就有限。那里两树马缨,几棵丁香;榆叶梅横出疯杈的一大枝;海棠因为缺乏阳光,每年只开个两三朵——叶子上满是虫蚁吃的创痕,还卷着一点焦黄的边;廊子幽秀地开着扇子式,六边形的格子窗,透过外院的日光,外院的杂音。什么送煤的来了,偶然你看到一个两个被煤炭染成黔黑的脸;什么米送到了,一个人掮着一大口袋在背上,慢慢踱过屏门;还有自来水、电灯、电话公司来收账的,胸口斜挂着皮口袋,手里推着一辆自行车;更有时厨子来个朋友了,满脸的笑容,“好呀,好呀!”地走进门房;什么赵妈的丈夫来拿钱了,那是每月一号一点都不差的,早来了你就听到两个人唧唧哝哝争吵的声浪。那里不是没有颜色、声音、生的一切活动,只是他们和你总隔个窗子,——扇子式的,六边形的,纱的,玻璃的!

你气闷了,把笔一搁说,这叫做什么生活!检点行装说,走了,走了,这沉闷没有生气的生活,实在受不了,我要换个样子过活去。健康的旅行既可以看看山水古刹的名胜,又可以知道点内地纯朴的人情风俗。走了,走了,天气还不算太坏,就是走他一个月六礼拜也是值得的。

没想到不管你走到哪里,你永远免不了坐在窗子以内的。不错,许多时髦的学者常常骄傲地带上“考察”的神气,架上科学的眼镜,偶然走到哪里一个陌生的地方瞭望,但那无形中的窗子是仍然存在的。不信,你检查他们的行李,有谁不带着罐头食品,帆布床,以及别的证明你还在你窗子以内的种种零星用品,你再摸一摸他们的皮包,那里短不了有些钞票;一到一个地方,你有的是一个提梁的小小世界。不管你的窗子朝向哪里望,所看到的多半则仍是在你窗子以外,隔层玻璃,或是铁纱!隐隐约约你看到一些颜色,听到一些声音,如果你私下满足了,那也没有什么,只是千万别高兴起来说什么接触了,认识了若干事物人情,天知道那是罪过!

(有删改)

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

[关联教材] 借鉴《记念刘和珍君》中叙事特点之人称运用的分析技巧。

[试写答案]

[解析] 使用“我”时,描写的是自己看到的世界和内心的感受;当“我”转为“你”时,“你”成了描写的对象,“我”以一个局外人的身份来描写。从这个角度看,这种转变说明作者的态度是冷静和客观的。当“我”和“你”两个人称同时使用时,人称转换灵活,“我”和“你”可以彼此审视,带有反思意味。

[参考答案] ①转“我”为“你”,“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度;②使用“你”的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的自嘲与反思。

3.(2015·湖南卷)阅读《童年随之而去(节选)》(文本见“高考任务一”T2),完成后面的题目。

分析文中画波浪线段落景物描写手法。

[关联教材] 借鉴《荷塘月色》中第四段“月下荷塘”景物描写的技巧。

[试写答案]

[解析] “碧波像大匹软缎”是明喻,形象生动地写出了碧波的舒展柔软;橹声欸乃,船头水声,断续语声,声音多而杂,正是这行船中的琐碎细小之声反衬出周围环境的“异样地宁适”,以动衬静,动静相宜。同时,综合运用多种感官写景,橹声、水声、人语声是从听觉角度写景,风“又暖又凉”是从触觉角度写景,碧波、山色苍翠、水里的倒影鲜活闪袅是从视觉角度写景,听觉、触觉、视觉相结合,有声有色,形象具体可感,使人如身临其境。

[参考答案] ①运用比喻(碧波像大匹软缎)、反衬(以摇橹声、水声、人语声反衬“异样地宁适”)等手法描写景物,形象生动,动静相宜。②从听觉(摇橹声、水声)、触觉(风“又暖又凉”)、视觉(碧波、山色苍翠、水里的倒影鲜活闪袅)角度描写景物,有声有色,使人如身临其境。

掌握常见表达方式

1.记叙技巧及其作用

考查角度 分 类 作 用

记叙角度 第一人称 叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感

第二人称 便于抒情,有呼告对话效果;便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感;用于物,往往能达到拟人化的效果

续 表

考查角度 分 类 作 用

记叙角度 第三人称 多用于写人叙事类散文中,不受时空限制,灵活自如,可以全面地反映生活

记叙详略 详写 往往突出细节,渲染气氛,多用铺陈手法,突出中心

略写 概括式叙述,使内容简略,结构紧凑

记叙(叙事) 顺序、记叙方式、记叙视角,同小说部分,不再赘述

2.议论

散文中的议论,是在记叙的过程中自然地融入作者的思想倾向和评价,形成夹叙夹议的特色,往往揭示文章的主题,或与抒情结合在一起,表达作者的思想情感。

3.抒情

抒情是直接或间接地抒发内心感情的一种表达方式。分为直接抒情和间接抒情。

(1)直接抒情:作者或作品中的人物,不借助任何手段,直接表达或倾吐自己的思想感情,以感染读者,引起共鸣。直抒胸臆的特点是不要任何“附着物”,使思想感情直截了当地宣泄;不讲究含蓄委婉,使思想感情毫无遮掩地表露。这种直陈肺腑的抒情方式,往往坦率真挚,质朴诚恳,更能打动人心。

(2)间接抒情:

①借景抒情

作者带着强烈的主观感情去描写客观景物,通过景物来抒情。它的特点是“景生情,情生景”,情景交融,浑然一体。也就是王国维所说的“一切景语皆情语”。

采用这种方法,能使情和景互相感应、互相交融、互相依托,从而创造出一种物我一体的艺术境界,含蓄地表达作者的思想感情,有极强的感染力。

关联教材:《荷塘月色》借月下荷塘与塘上月色之美景,来抒发“淡淡的喜悦”之情。

②融情于事

作者通过叙述事件来抒发感情,让感情从对具体事件的叙述中自然地流露出来,感染读者。

这种渗透着感情的叙述,使读者品味起来更觉得真诚可亲。

关联教材:《记念刘和珍君》在叙事中表达对遇难烈士的深切哀悼及对黑暗社会的憎恶、批判。

③托物言志

常常借助某些具体植物、动物、物品等,通过赞颂其特性,委婉曲折地将作者的感情、志向、追求表达出来。

托物言志,即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托。作者的个人之“志”,借助这个具体之“物”,表达得更巧妙,更完美,更充分,更富有感染力。

关联教材:《白杨礼赞》通过对白杨树不平凡的形象的赞美,歌颂中国共产党领导下的抗日军民和整个中华民族的紧密团结、力求上进、坚强不屈的革命精神。

4.描写

(1)景物描写

考查角度 分 类 作 用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、味觉等(形、声、色角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物展现出不同的特征,呈现出千姿百态,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,蕴含情趣和理趣

观察角度 定点观察、移步换景

写景角度 远近结合、高低结合、内外结合

描写方法 工笔与白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔:能突出景物的主要特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描:简练,生动传神。二者结合,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征

动静描写 可分为动静结合、以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力

虚实描写 可分为虚实结合、以实写虚、以虚写实 或激发读者的联想、想象,或突出景物的特点,或拓展表现空间,或拓宽意境,或深化主题

(2)人物描写(同小说,此处不再讲解)

题型三 表现手法

【教材探源】

《荷塘月色》一文第六段运用了哪些艺术手法?请赏析。

答案呈现 答案启示

第六段写荷塘四周,运用的艺术手法:(1)描写:①描写顺序,从里到外,写荷塘四周;由近及远,又由远回到荷塘。②描写角度,从视觉转为听觉,写蝉声蛙鸣。(2)表现手法:动静结合,以热闹的声音衬托周围的静 1.艺术手法是个泛称,思考的角度可以是修辞技巧、表现手法、表达方式等2.赏析时,先明确手法,再结合语句分析手法的具体运用及表达效果

【关联高考】

题干示例 (2016·北京卷)文章第四段运用了多种手法,表达了作者对老腔的感受。请结合具体语句加以赏析。

明辨题型 题干中有“手法”“技巧”等字样

4.(2016·北京卷节选)阅读下面的文字,完成后面的题目。

我在这腔调里沉迷且陷入遐想,这是发自雄浑的关中大地深处的声响,抑或是渭水波浪的涛声,也像是骤雨拍击无边秋禾的啸响,亦不无知时节的好雨润泽秦川初春返青麦苗的细近于无的柔声,甚至让我想到柴烟弥漫的村巷里牛哞马叫的声音……

(取材于陈忠实的同名散文《白鹿原上奏响一支老腔》)

该段运用了多种手法,表达了作者对老腔的感受。请结合具体语句加以赏析。

[关联教材] 借鉴《荷塘月色》一文第六段运用的艺术手法的赏析技巧。

[试写答案]

[解析] 作答本题,可从表现手法和表达效果两方面考虑。如将老腔的腔调比作“骤雨拍击无边秋禾的啸响”等,将抽象的感觉化为形象的画面,生动形象地写出了老腔撼人胸腑的神韵;又如“这是……抑或是……也像是……”构成排比,极具气势,写出了作者聆听老腔时的内心感受。具体作答时,可先指出运用了什么手法,然后结合具体语句进行赏析。

[参考答案] ①联想。从老腔的腔调联想到关中大地特有的生活,点出了老腔源于关中大地、具有浓厚乡土气息的特点。

②比喻。将老腔的腔调比喻为骤雨拍击秋禾的啸响、雨润麦苗的柔声等,既写出了老腔的雄浑奔放,又写出了婉约平和,将抽象的感觉化为形象的画面,生动地写出了老腔给作者带来的感受。

③排比。几个句子构成排比,强化了作者自己聆听老腔时的内心感受。

④化用古诗句。如“随风潜入夜,润物细无声”“暧暧远人村,依依墟里烟”“斜阳照墟落,穷巷牛羊归”等,丰富了作品的文学意蕴。

高考常见表现手法及其艺术效果

手 法 内 涵 艺术效果

对比 对比是把具有明显差异、矛盾的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法 这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人以极鲜明的印象和极强烈的感受

象征 象征就是借用某种具体的形象,来表现某种概念、思想或感情的一种表现手法 可以使文章立意高远,含蓄深刻;化抽象为具体,给读者留下深刻的印象;赋予文章以深意,给读者留下咀嚼回味的余地

联想和想象 联想即由一种事物想到另一种有关的事物,或由眼前的事物回忆起以前的有关事物。想象则是重新组合编排头脑中的形象、材料,创造出新的内容来 这两种手法经常一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力

衬托 为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。衬托可分为正衬与反衬 能突出主体或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受

抑扬结合 正说从反说开始,或反说从正说开始,侧重于其中的某一方面,以达到使人信服、突出要点的目的。可分为先扬后抑、先抑后扬、扬中有抑、抑中有扬、明扬实抑等几种 在抑扬中形成反差,两相对照,突出中心;出乎读者意料,达到新奇的审美效果

虚实结合 把抽象的述说与具体的描写结合起来,或把对眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来,以实衬虚,或以虚衬实 能突出事物的本质特征,鲜明地刻画人物的性格,凸显事物、景物特点,集中揭示主旨

关联教材:《故都的秋》运用了多种表现手法,开篇写北国之秋“清”“静”“悲凉”为抑,结尾愿折命换秋为扬;中间将北国之秋与江南之秋作了对比,来衬托北国之秋“味浓”。

散文的艺术技巧类题目满分答案构建注意事项

一、精准审题

1.赏析角度。凡题干中有“表达特色”“精妙之处”“如何写”等字样的,均要求多向赏析,即可以从修辞手法、表达方式、表现手法等多角度切入赏析。题干中如有“修辞特色”“描写”“语言”“表达方式”“人称”“结构”“对比”等字样,均要求定向赏析,即只能从题干规定的角度赏析,不能从其他角度切入。

2.赏析范围。明确题干所要求的赏析文字的范围,它往往暗示赏析的方向或角度。“画线句子”,一般优先从修辞手法、描写手法等切入;大的段落可以考虑表达方式、结构技巧;全文范围,优先从表现手法、表达方式、结构技巧切入。

3.赏析提示。如题干中有“请结合上下文”的提示文字,千万不要认为它可有可无,它多半暗示结构方面的作用(如照应等)或较特殊的手法(如反衬、联想等)。

4.答题要求。凡有“赏析”“分析”“如何写”“说明”等字样的,均要用完整的步骤来回答,即指明手法+具体分析+点明效果。

二、精准答题

1.读:定点精读所给文字

赏析题所给的材料一般都是局部文字。从答题需要出发,我们应该进行定点精读。

所谓定点精读,就是针对题干给定的文字进行字斟句酌的精细化阅读。定点精读需要完成以下三个任务:一是要确定描写对象和特点,是景物描写、人物描写,还是事物描写,不同的描写对象,其特点是有差异的,弄清这一点尤为重要,对象及特点决定着答题的方向;二是要关注句子的艺术技巧;三是要体悟句子表达的情感。

2.判:判断技巧准确、全面

散文艺术赏析题大多为多角度赏析,要求答案准确、全面。应如何做到呢?

(1)确定先后

多角度赏析有个先后问题,即确定先从哪个角度,然后从哪个角度进行赏析。

全文赏析,切入的先后顺序:表现手法→表达方式→结构技巧→语言特色→修辞手法。

局部赏析:一看文字多寡。如是一两句话,则切入的顺序:修辞手法→表现手法→语言特色。如果文字再多些,接着考虑“表达方式”。一般而言,文字越多,鉴赏的角度也就越多。二看文字内容。如是景物描写,则优先从描写技巧切入,其次是修辞手法,再次是语言;如是人物描写,则优先从写人手法切入,如正面描写与侧面描写。如果兼而有之,则可分成两个方面依次考虑。三看表达方式。如果内容全是描写,则从描写的角度切入;如果是叙事,则要另外考虑叙述的人称、方式;如果是抒情与议论,则要考虑抒情与议论方式等问题。如果文字很长,又使用了多种表达方式,则要考虑谁为主谁为次的综合运用问题。四看文字位置。如在篇首或篇尾,则另外加上“结构技巧”。

(2)先熟后生

确定了赏析角度,下一步就是准确判断技巧的问题。判断的原则是先熟后生,而得高分的关键在于对“陌生”技巧的判断,几乎每道题都有一个意想不到的技巧。所谓“陌生”,也不是完全不熟悉,只是不容易想起来而已。那么,如何判断准这个“陌生”的技巧呢?

①借助上下文。有些“陌生”技巧需要借助上下文才能判断出来。这些技巧主要有侧面描写、衬托、想象、对比、抑扬、点面结合等。

②扩大赏析的角度。要牢牢依据文字,打破思维定式,适当扩大赏析的角度。如果文字中有数字,则可考虑“列数字”;如果有叙事文字,则可考虑人称;如果有议论、抒情文字,则要考虑抒情方法。在此,最好持有“贯通”意识,即把古典诗歌、小说、散文甚至论述文所有的艺术技巧都贯通起来。赏析时既要固守文本“疆域”,又要“跨界”赏析。

(3)多中取主(特)

在众多赏析角度和手法中,要优先选择最主要、特征最明显的手法。

3.析:分析表达效果

“析”,就是分析文字的表达效果。应从四个方面展开:

一是内容方面,看它表现了“景”“物”“人”的什么特点。

二是作者情感,看它表现了作者什么样的情感,表现的情感结果如何(是否强烈、是否含蓄等)。

三是结构方面,看它在结构上是否起到设悬念、做铺垫、设伏笔等作用。

四是艺术技巧自身效果,如比喻、拟人的效果就是生动形象,对比手法就是突出强调等。

在分析表达效果时必须坚持:

(1)要与内容结合。只用“生动形象”一类的套话,分析表达效果定会空泛,所以一定要结合内容分析,坚持内容与形式的一致性。

(2)要与语言结合。作答时,要从文本中抓住一些核心信息、关键词句,准确地引述于分析中。这样可以避免术语堆砌、内容空泛。

(3)要与技巧手法自身的作用一致。什么样的手法,就有什么样的效果。如比喻、拟人就是形象生动,虚实结合能相互映衬,扩大表现内容。因此要熟记多类技巧手法自身的表达效果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录