第18课《在长江源头各拉丹冬》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课《在长江源头各拉丹冬》课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

1.理解文章内容,把握写景顺序和角度,体会作者对自然的感悟与思考。

2.品味文章的语言魅力,理解关键词句的含义。

3.欣赏作者笔下的各种景物,感受其雄伟、圣洁、瑰奇的特点。

学习目标

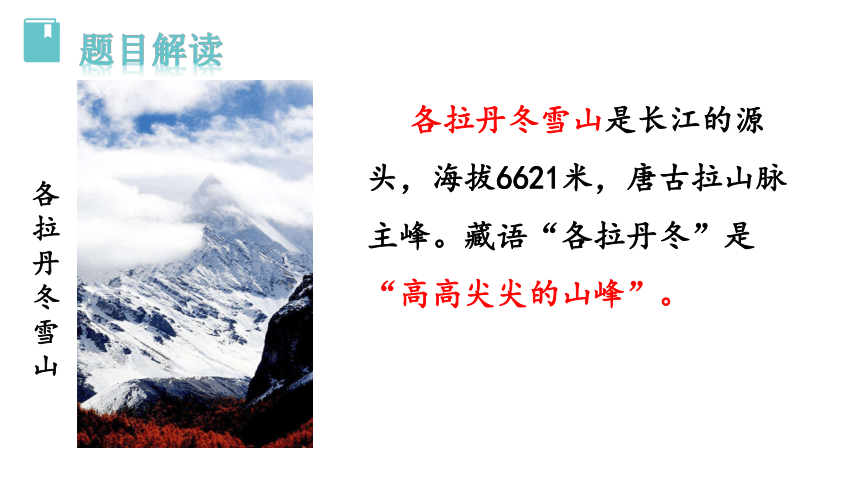

各拉丹冬雪山

各拉丹冬雪山是长江的源头,海拔6621米,唐古拉山脉主峰。藏语“各拉丹冬”是“高高尖尖的山峰”。

题目解读

各拉丹冬南北长50千米,东西宽30千米,除主峰各拉丹冬峰外,周围海拔6000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方千米,有冰川130条。北支冰川尾部有2千米长的冰塔林,冰桥、冰草、冰针、冰蘑菇、冰湖、冰钟乳、冰塔等构成千姿百态的冰塔林世界。这里年平均气候为-5℃,其中6-8月最高,达20℃,最低在一月,气温-18℃,海拔 5000米以上常年低温,最冷时低达-30℃以下。冰雪融水形成涓涓细流,成为长江的最初源头。

马丽华,山东济南人。1976年开始发表作品,著有长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《追你到高原》,诗集《我的太阳》,长篇小说《如意高地》等。被誉为“西藏的歌者和行者”。

作者简介

1996年,马丽华从遥远的山东来到西藏,正如三毛痴迷于撒哈拉大沙漠一样,马丽华深情地眷恋着藏北高原的雪山草地。西藏这种自然和人文“秘境”,让马丽华产生了“审美眩晕”。马丽华的足迹几乎走遍了西藏的每一个角落。她曾自豪地写道:我所能谈及的西藏已被自己的目光注视过,已被自己的双脚接触过,已被自己的心灵感知过。多年的西藏游历,让马丽华有机会对自己的所到之处进行观察、欣赏、体验、记录,这段经历不经意间构成了她个人生命中最有价值的部分。

写作背景

棱角 骤然 虔诚 恭顺 蠕动

凄凉 懈怠 敦实 蜿蜒 消长

衰竭 漫溢 演绎 安营扎寨 风云变幻 接踵而至 历历在目 川流不息 漫不经心

补:黧黑 砾石 眩晕 腈纶 帐篷 蜷卧 煞风景

读读写写

1、有意显示、炫耀(含贬义) 2、粗短而结实。

3、恭敬而有诚意 4、随随便便,不放在心上。

5、原指军队架起帐篷、修起栅栏住下。现泛指军队或其他团体建立临时驻地。

6、像风云那样变化不定,比喻局势复杂,变化迅速,难以预料。

7、指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情清清楚楚地重现在眼前。

8、形容人,车,马等像水流一样连续不断。

9、形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

10、损伤美好的景致,比喻败坏兴致。

朗读课文,勾画出表明作者游踪的句子,明确“所至”。

文章开头的两句话浓缩了作者的游踪,即从安营在各拉丹冬雪山脚下,到驶过冰河,最后进入冰塔林。作者循着行程写了两天的活动,随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也在不断变化着,这是采用了移步换景的写法。

初读课文,了解“所至”

东南阳坡

山脚冰塔林

气势磅礴的密云来去匆匆,形如金字塔的各拉丹东主峰难得在云遮雾障中一现尊容

拓展 图配文

(跳读课文,为此图配文)

造物主在这些尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

拓展 图配文

变化多端!

奇美得令人眩晕!是琼瑶仙境!

拓展 图配文

那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

拓展 图配文

拓展 图配文

太阳强烈,冰面疏松,有流水漫溢。

感知全文,理清线索

时空顺序

以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索

二

(3--11)

写初见格拉丹东的景象。

详写第一天在不同地点所见的景象和感受。

(1-2)

一

三

(12--15)

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

默读课文,勾画出在各处所见景物,分析观察角度及景物特点并体会作者游览过程中的感受。

再读课文,了解“所见”

所至 所见景物特点 观景角度 所感 身体状况

驶向各拉丹东 ① 远观 感叹雪山的雄伟神秘 尚属正常

② ③ ④ ⑤ 高原反应,发烧头痛

⑥ ⑦ 近看 ⑧ ⑨

⑩ “我要死了”

再入冰河 想象长江的故事

高峻、雄壮、

变化多端

冰河上的砾石堆

冰峰晶莹,冰河辽阔,天地苍茫

四面

张望

震撼,赞美、敬畏自然

接近

冰山

图案多样

赞美自然,凄凉,无奈

缺氧反应

置身

冰窟

晶莹洁白,形态多样,熠熠烁烁,光彩夺目

细看并

想象

感到温暖,思绪飞扬,赞美,被震撼

冰面疏松,流水漫溢

半卧细察

似乎衰竭,没力气,挣扎

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的恶劣,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章一条潜在的线索,随着身体状况越来越糟糕,作者作者对雪山认识逐渐加深,对雪山的情感步步增强,想象也越来越富有诗意。

这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

作者在游览过程中的身体状况与写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

当堂检测

结合文章5-11段,按照由远及近,移步换景的方式,向游客介绍奇美的冰塔林,写一段导游词。

小 结

本文是一篇游记。作者按时空顺序记下了在长江之源各拉丹冬的所见和所感,描写了各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇,表达了热爱西藏、热爱大自然的感情。

语言赏析

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”指美景多得让人目不暇接,令人陶醉的意思。“卖弄”原指有意显示,炫耀。这里表达了景物带给自己的强烈震撼以及对神奇伟力的赞美,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去加点部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去后,全句就只是对眼前景物的描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象,景物就没有了神韵。

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者这样写能让读者联想到眼前景物“背后的故事”----大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山冰川其实 是大自然历史的一部分。

1.理解文章内容,把握写景顺序和角度,体会作者对自然的感悟与思考。

2.品味文章的语言魅力,理解关键词句的含义。

3.欣赏作者笔下的各种景物,感受其雄伟、圣洁、瑰奇的特点。

学习目标

各拉丹冬雪山

各拉丹冬雪山是长江的源头,海拔6621米,唐古拉山脉主峰。藏语“各拉丹冬”是“高高尖尖的山峰”。

题目解读

各拉丹冬南北长50千米,东西宽30千米,除主峰各拉丹冬峰外,周围海拔6000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方千米,有冰川130条。北支冰川尾部有2千米长的冰塔林,冰桥、冰草、冰针、冰蘑菇、冰湖、冰钟乳、冰塔等构成千姿百态的冰塔林世界。这里年平均气候为-5℃,其中6-8月最高,达20℃,最低在一月,气温-18℃,海拔 5000米以上常年低温,最冷时低达-30℃以下。冰雪融水形成涓涓细流,成为长江的最初源头。

马丽华,山东济南人。1976年开始发表作品,著有长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《追你到高原》,诗集《我的太阳》,长篇小说《如意高地》等。被誉为“西藏的歌者和行者”。

作者简介

1996年,马丽华从遥远的山东来到西藏,正如三毛痴迷于撒哈拉大沙漠一样,马丽华深情地眷恋着藏北高原的雪山草地。西藏这种自然和人文“秘境”,让马丽华产生了“审美眩晕”。马丽华的足迹几乎走遍了西藏的每一个角落。她曾自豪地写道:我所能谈及的西藏已被自己的目光注视过,已被自己的双脚接触过,已被自己的心灵感知过。多年的西藏游历,让马丽华有机会对自己的所到之处进行观察、欣赏、体验、记录,这段经历不经意间构成了她个人生命中最有价值的部分。

写作背景

棱角 骤然 虔诚 恭顺 蠕动

凄凉 懈怠 敦实 蜿蜒 消长

衰竭 漫溢 演绎 安营扎寨 风云变幻 接踵而至 历历在目 川流不息 漫不经心

补:黧黑 砾石 眩晕 腈纶 帐篷 蜷卧 煞风景

读读写写

1、有意显示、炫耀(含贬义) 2、粗短而结实。

3、恭敬而有诚意 4、随随便便,不放在心上。

5、原指军队架起帐篷、修起栅栏住下。现泛指军队或其他团体建立临时驻地。

6、像风云那样变化不定,比喻局势复杂,变化迅速,难以预料。

7、指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情清清楚楚地重现在眼前。

8、形容人,车,马等像水流一样连续不断。

9、形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

10、损伤美好的景致,比喻败坏兴致。

朗读课文,勾画出表明作者游踪的句子,明确“所至”。

文章开头的两句话浓缩了作者的游踪,即从安营在各拉丹冬雪山脚下,到驶过冰河,最后进入冰塔林。作者循着行程写了两天的活动,随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也在不断变化着,这是采用了移步换景的写法。

初读课文,了解“所至”

东南阳坡

山脚冰塔林

气势磅礴的密云来去匆匆,形如金字塔的各拉丹东主峰难得在云遮雾障中一现尊容

拓展 图配文

(跳读课文,为此图配文)

造物主在这些尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

拓展 图配文

变化多端!

奇美得令人眩晕!是琼瑶仙境!

拓展 图配文

那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

拓展 图配文

拓展 图配文

太阳强烈,冰面疏松,有流水漫溢。

感知全文,理清线索

时空顺序

以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索

二

(3--11)

写初见格拉丹东的景象。

详写第一天在不同地点所见的景象和感受。

(1-2)

一

三

(12--15)

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

默读课文,勾画出在各处所见景物,分析观察角度及景物特点并体会作者游览过程中的感受。

再读课文,了解“所见”

所至 所见景物特点 观景角度 所感 身体状况

驶向各拉丹东 ① 远观 感叹雪山的雄伟神秘 尚属正常

② ③ ④ ⑤ 高原反应,发烧头痛

⑥ ⑦ 近看 ⑧ ⑨

⑩ “我要死了”

再入冰河 想象长江的故事

高峻、雄壮、

变化多端

冰河上的砾石堆

冰峰晶莹,冰河辽阔,天地苍茫

四面

张望

震撼,赞美、敬畏自然

接近

冰山

图案多样

赞美自然,凄凉,无奈

缺氧反应

置身

冰窟

晶莹洁白,形态多样,熠熠烁烁,光彩夺目

细看并

想象

感到温暖,思绪飞扬,赞美,被震撼

冰面疏松,流水漫溢

半卧细察

似乎衰竭,没力气,挣扎

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的恶劣,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章一条潜在的线索,随着身体状况越来越糟糕,作者作者对雪山认识逐渐加深,对雪山的情感步步增强,想象也越来越富有诗意。

这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

作者在游览过程中的身体状况与写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

当堂检测

结合文章5-11段,按照由远及近,移步换景的方式,向游客介绍奇美的冰塔林,写一段导游词。

小 结

本文是一篇游记。作者按时空顺序记下了在长江之源各拉丹冬的所见和所感,描写了各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇,表达了热爱西藏、热爱大自然的感情。

语言赏析

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”指美景多得让人目不暇接,令人陶醉的意思。“卖弄”原指有意显示,炫耀。这里表达了景物带给自己的强烈震撼以及对神奇伟力的赞美,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去加点部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去后,全句就只是对眼前景物的描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象,景物就没有了神韵。

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者这样写能让读者联想到眼前景物“背后的故事”----大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山冰川其实 是大自然历史的一部分。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读