第一单元 政治制度 重难点解析与例题讲解(下)课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 政治制度 重难点解析与例题讲解(下)课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 976.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-14 15:59:24 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第一单元 重难点解析与例题讲解(下)

【课标要求】了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治发展道路的独特性;

了解中国历代变法和改革的史实及影响。

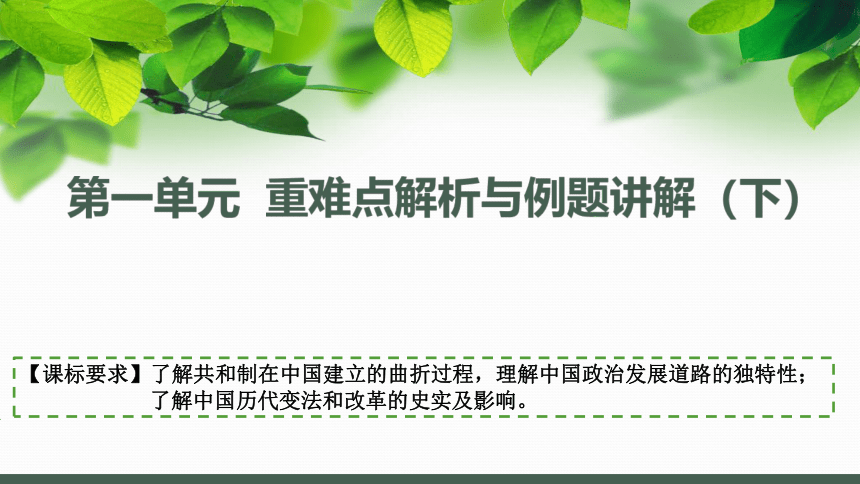

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

重点:共和制在中国建立的曲折过程

南京

临时政府

1912.1-4

北洋政府

1912-1928.6

南京国民政府

1927.4-1948.5

1911

10.10

武昌

起义

1911

12

南北

议和

1927-1937

国共十年对峙

革命根据地

1931-1945

抗日战争

抗日根据地

1946-1949

解放战争

解放区

中华人民

共和国

缔造共和

破坏共和

探

索

共

和

确立、完善共和

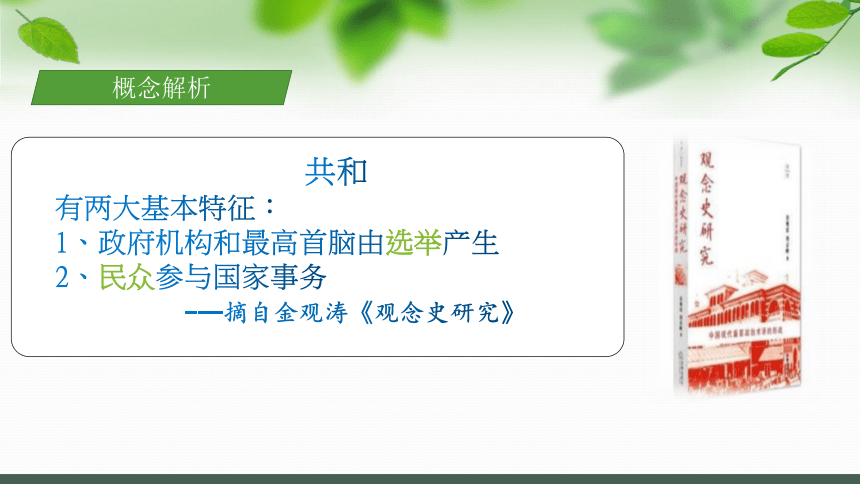

概念解析

共和

有两大基本特征:

1、政府机构和最高首脑由选举产生

2、民众参与国家事务

---摘自金观涛《观念史研究》

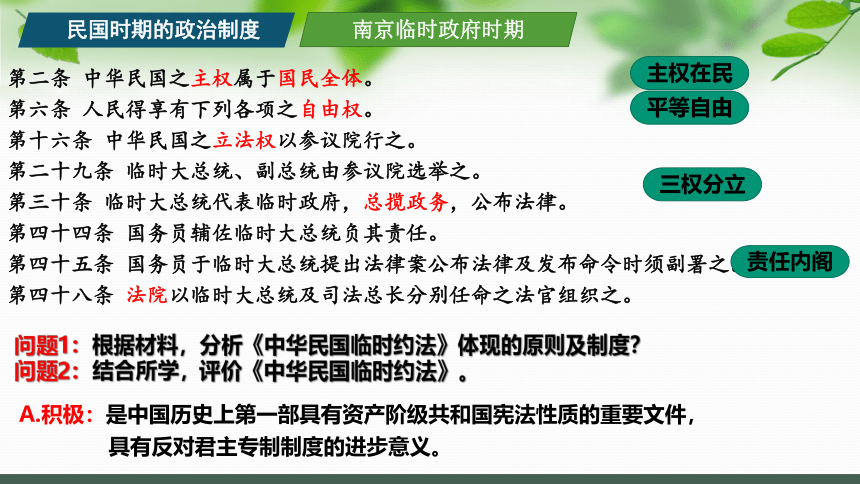

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第六条 人民得享有下列各项之自由权。

第十六条 中华民国之立法权以参议院行之。

第二十九条 临时大总统、副总统由参议院选举之。

第三十条 临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

第四十八条 法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之。

主权在民

三权分立

平等自由

责任内阁

问题1:根据材料,分析《中华民国临时约法》体现的原则及制度?

问题2:结合所学,评价《中华民国临时约法》。

民国时期的政治制度

南京临时政府时期

A.积极:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,

具有反对君主专制制度的进步意义。

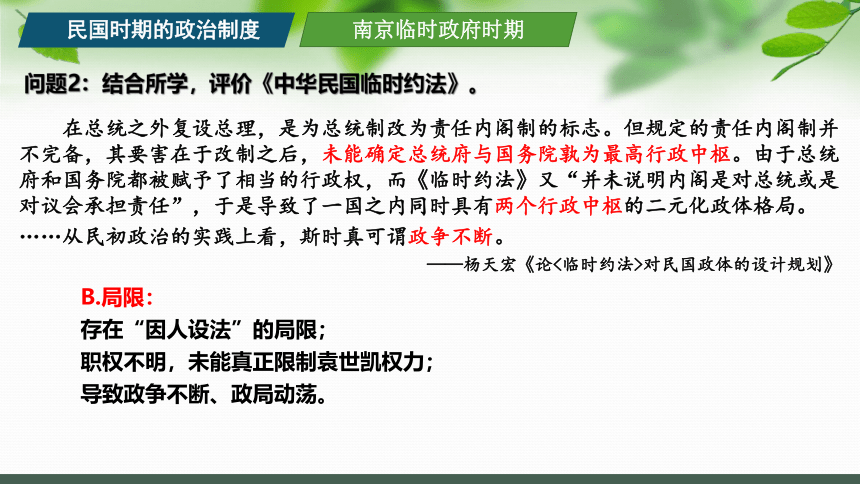

问题2:结合所学,评价《中华民国临时约法》。

民国时期的政治制度

在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。

……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

B.局限:

存在“因人设法”的局限;

职权不明,未能真正限制袁世凯权力;

导致政争不断、政局动荡。

南京临时政府时期

例题讲解

清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

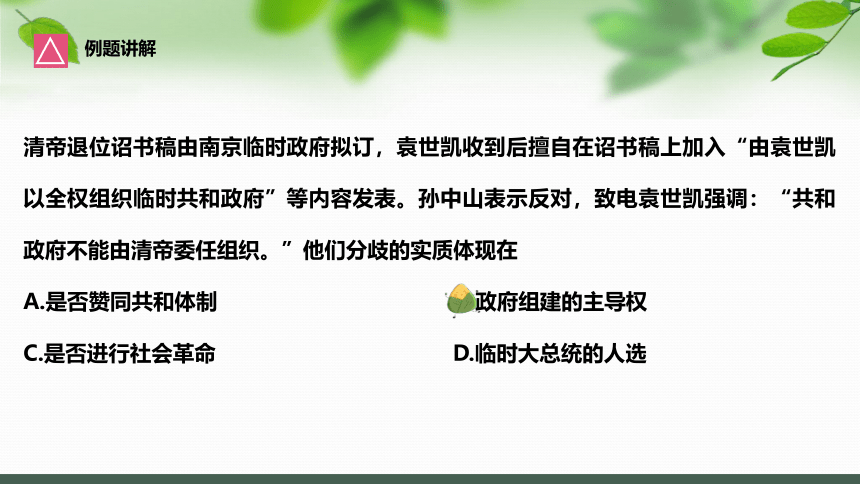

民国时期的政治制度

北洋政府时期

问题:根据史料2并结合所学知识,概括指出政党政治出现的背景。

史料2 武昌起义后,随着封建专制统治的土崩瓦解,国人久被压抑的政治热情和对新鲜事物的浓厚兴趣,犹如决堤的洪水,势不可挡,禁朋党、畏党祸的历史传统不复存在,入党结社以表达自己的政治倾向,渐成时尚。各种社团、政党纷纷建立。时人描绘说:“集会结社,犹如疯狂,而政党之名如春草怒生,为数几至近百。”各种政治力量迅速分化和重组。为谋求议会席位,彼此展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

辛亥革命推翻了君主专制统治

民主共和观念深入人心

《中华民国临时约法》颁布

民族资本主义经济发展

近代西方政党政治的影响

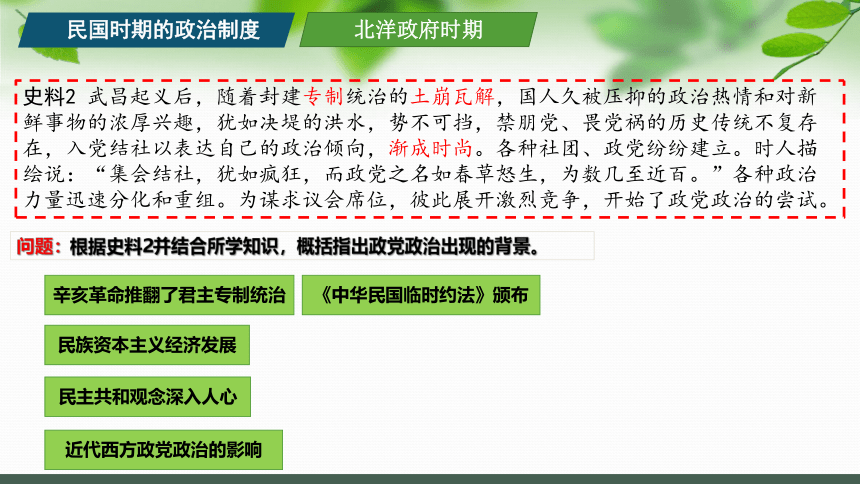

民国时期的政治制度

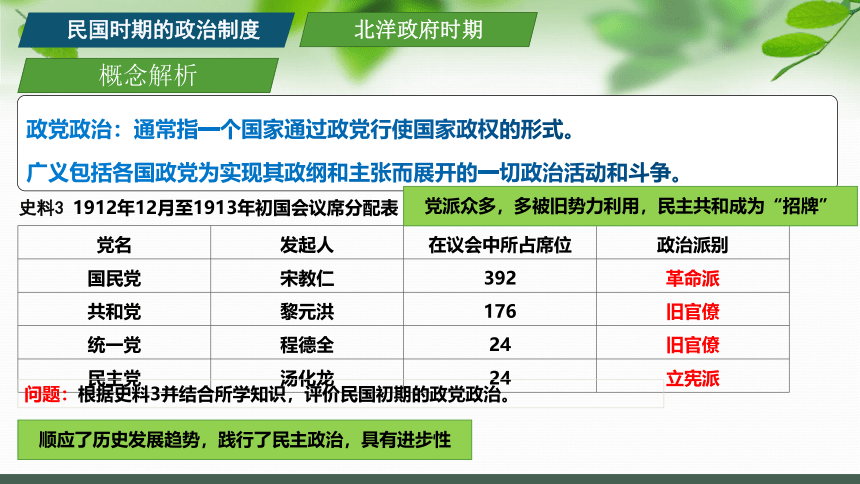

概念解析

政党政治:通常指一个国家通过政党行使国家政权的形式。

广义包括各国政党为实现其政纲和主张而展开的一切政治活动和斗争。

史料3 1912年12月至1913年初国会议席分配表

党名 发起人 在议会中所占席位 政治派别

国民党 宋教仁 392 革命派

共和党 黎元洪 176 旧官僚

统一党 程德全 24 旧官僚

民主党 汤化龙 24 立宪派

问题:根据史料3并结合所学知识,评价民国初期的政党政治。

顺应了历史发展趋势,践行了民主政治,具有进步性

党派众多,多被旧势力利用,民主共和成为“招牌”

北洋政府时期

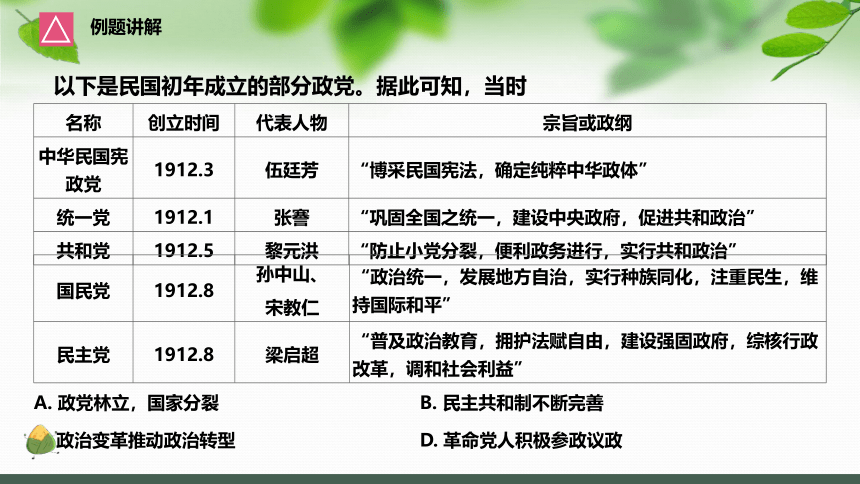

例题讲解

以下是民国初年成立的部分政党。据此可知,当时

名称 创立时间 代表人物 宗旨或政纲

中华民国宪政党 1912.3 伍廷芳 “博采民国宪法,确定纯粹中华政体”

统一党 1912.1 张謇 “巩固全国之统一,建设中央政府,促进共和政治”

共和党 1912.5 黎元洪 “防止小党分裂,便利政务进行,实行共和政治”

国民党 1912.8 孙中山、 宋教仁 “政治统一,发展地方自治,实行种族同化,注重民生,维持国际和平”

民主党 1912.8 梁启超 “普及政治教育,拥护法赋自由,建设强固政府,综核行政改革,调和社会利益”

A. 政党林立,国家分裂 B. 民主共和制不断完善

C. 政治变革推动政治转型 D. 革命党人积极参政议政

民国时期的政治制度

国民政府时期

问题:依据史料4,分析国民党“训政”的实质及影响。

国民党一党独裁统治

史料4 自1927年国民党建立其统治后,在“训政”理论架构下制定的“约法”始终是国民党赖以维持其一党统治的法理基础。这种以一党“训政”而垄断国家权力的不合理局面,自抗战中后期起已广受社会各界和舆论的批评。国民党在战后继续维持其一党“训政”统治已面临着越来越大的困难,而且国民党当政近20年仍未能订立宪法,使国家体制处于某种不确定状况,从而孕育着社会不安与动荡的因素。

——汪朝光《中国命运的决战(1945-1949)》

影响:

使得国民党的统治失去民心;

加剧了社会的动荡和政局的不稳定。

“军政”:1924年国民党一大到1928年北伐成功

“训政”: 1928年国民党完成形式上统一

到1948年国民政府改组为总统府

“宪政”:1948年国民政府改组为总统府以后

问题:据史料1和所学知识,分析苏维埃政权在民主政治建设上的不足之处。

中国共产党对民主政治的实践

史料1 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理;只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。……中国苏维埃政权以消灭封建制度及彻底地改善农民生活为目的,颁布土地法,主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。

——摘编自余伯流、何友良主编《中国苏区史》

取消资本家、富农等剥削人的人参政权利和政治自由,

缩小了民主革命的力量,扩大了苏维埃政权的对立面

土地革命时期

问题:根据史料2并结合所学知识,概括抗日根据地“三三制”政权的特点和实行“三三制”的意义。

中国共产党对民主政治的实践

史料2 1940年3月,中共中央发出党内指示,规定敌后抗日民主政权在人员分配上“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”,并指出,共产党在政权中的领导作用,要靠党员的质量来保证,不是靠有更多的人数。

1941年陕甘宁边区根据“三三制”原则进行了改选,党外人士担任乡以上干部者有3592人,占总数三分之二,根据地内的开明绅士由此得以进入政权机构。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

中国共产党领导

各抗日阶级广泛联合

民主协商决策

抗日战争时期

意义:

保证了各阶级的民主权利,调动了他们的积极性,使根据地得到巩固;

对实现中国政治民主化有重要作用,为政协制度的形成和发展提供了经验。

表1反映出当时边区

A.新民主主义理论在实践中推广 B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立 D.抗日民族统一战线得到了落实

1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延长等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示

表1 延长等4县县参议员各阶层所占比例 单位:%

工人 贫农 中农 富农 商人 知识分子 地主

4 65 25 1 1 2 2

例题讲解

问题:根据史料3,指出新中国成立后我国政党制度有何创新,并结合所学知识分析其意义。

中国共产党对民主政治的实践

史料3 我国人民在建立中华人民共和国的伟大斗争中已经结成以中国共产党为领导的各民主阶级、各民主党派、各人民团体的广泛的人民民主统一战线。……我国各民族已经团结成为一个自由平等的民族大家庭。……中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——1954年《中华人民共和国宪法》

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

新中国成立后

意义:

为社会各界的利益表达提供了制度保障;

为民主政党参政议政提供了制度平台;

为执政党提供了坚实的民意基础。

图 4 是小明同学进行专题研究时整理的纲要。 他研究的主题应是

A. 人民代表大会制度的历史渊源

B. 社会主义民主政治的不断完善

C. 无产阶级政权组织形式的变迁

D. 民主革命时期群众路线的贯彻

国民大革命时期……农民协会制度

中华苏维埃时期……工农兵苏维埃代表制度

抗战时期 ……参议会制度

解放战争时期……人民代表会议制度

新中国成立初期……中国人民政治协商制度

图 4

例题讲解

问题:根据史料4并结合所学知识,概括当代中国政治体制改革的主要内容。

中国共产党对民主政治的实践

史料4 中共十八届三中全会指出:能否切实有效地加强和改善党的领导,关系到中国特色社会主义事业的成败,也关系到国家治理现代化的目标的实现。政治体制改革主要表现为政府改革,尤其是行政体制改革,行政体制改革是解放社会生产力的内在诉求。完善人民代表大会制度是政治体制改革的根本,也是实现国家治理现代化的重要环节。健全协商民主制度是政治体制改革的重要任务,也是实现国家治理现代化的重要途径。国家治理现代化只有尊重法治原则加快司法体制改革,才能为推进国家治理现代化提供有力的法制保障。

——摘编自孙杰《以政治体制改革推进国家治理现代化》

加强和改善党的领导

深化行政体制改革

完善人民代表大会制度

推进协商民主制度化发展

加快司法体制改革

新时期

南京

临时政府

1912.1-4

北洋政府

1912-1928.6

南京国民政府

1927.4-1948.5

1911

10.10

武昌

起义

1911

12

南北

议和

1927-1937

国共十年对峙

革命根据地

1931-1945

抗日战争

抗日根据地

1946-1949

解放战争

解放区

中华人民

共和国

缔造共和

破坏共和

探

索

共

和

确立、完善共和

中国近代至当代政治制度演变的特点:

1.历程曲折、艰难

2.由追求资产阶级民主政治到

社会主义民主政治的发展历程

3.从盲目照搬、学习借鉴西方国家政治制度到逐渐结合自身国情,建立起适合中国国情的共和制。

4.具有中国基本特色

第4课 中国历代变法和改革

中国古代改革的特点及影响

史料1 一、“有军功者各以率(标准)受上爵,为私斗者各以轻重被刑”;二、“宗室非有军功,论,不得为属藉(列入家族谱牒)”;三、“明尊卑爵秩等级各以差次、名田宅(按等级分享田宅)、臣妾、衣服以家次”;四、“有军功者显荣,无军功者虽富无所芬华(荣耀)”。这四条法令对秦国的历史可以说产生了划时代的影响。

——摘编自朱绍侯《商鞅变法与秦国早期军功爵制》

问题:根据史料1,概括军功爵制内容的基本特点。它反映了怎样的政治背景?

以军功大小授爵

按爵级享受相应待遇

政治背景:

兼并战争频繁,谋求富国强兵;

新兴地主阶级力量壮大。

中国古代改革的特点及影响

史料2 魏初风俗至陋。……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……案民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

问题:根据史料2,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。据材料,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

作用:

减少改革阻力,为彻底移风易俗(如禁鲜卑语、讲汉话等)创造条件。

原因:

北魏风俗落后,迫切需要改革;

孝文帝仰慕汉族文化,改革热情高。

有学者统计,北朝正史记载的男女双方均有姓名可考的族际通婚共241起,仅北魏一朝就有121起,其中鲜卑族与汉族通婚占绝大多数。这一现象

A. 是北魏改行汉制的结果 B. 属于纯粹的政治联姻

C. 加快了民族交融的进程 D. 解决了民族歧视问题

例题讲解

中国古代改革的特点及影响

史料3 下表记录了中国历史上影响较大的改革。

名称 主导者 身份 结果 备注

商鞅变法 商鞅 左庶长 成功 遭车裂

北魏孝文帝改革 孝文帝 皇帝 成功 —

王安石变法 王安石 宰相 失败 遭罢官

问题:结合所学知识谈谈对史料3所反映的历史现象的认识。

改革成效与最高统治者有较大关系。

最高统治者领导或支持改革,改革获得成功机会较大;反之,改革容易失败。

王朝初期改革容易成功,王朝中后期改革大多失败。

不以改革者的个人命运作为评价改革成功或失败的标准。

中国古代改革成败的原因

1.看改革是否适应当时历史发展的潮流。

2.看当时力量对比。

3.看改革的政治措施是否行之有效。

4.看改革者是否有远见卓识和坚定的政治魄力。

5.看内外环境是否有利于改革的开展和执行。

北宋王安石变法与秦国商鞅变法有诸多相同点,但两者存在巨大差异,其中最本质的差异在于是否( )

A. 对普通民众有利 B. 推动社会转型

C. 得到统治者支持 D. 能够富国强兵

例题讲解

中国近现代改革的特点及作用

史料1 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。 ——摘编自《回顾戊戌 重温历史》

问题:据史料1和所学知识,简要评价戊戌变法在中国现代化进程中的作用。

戊戌变法触动了传统政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试,是近代中国政治现代化进程的起点;

但由于资产阶级的力量薄弱,变法以失败告终,没有从根本上改变半殖民地半封建的社会性质。

侯外庐在《中国近代启蒙思想史》中提出:“(戊戌)变法与洋务(运动)是一贯的重商主义之内容,二者不可分离,惟变法则企图以制度的动力而推行洋务罢了。”从思想主张看,戊戌变法与洋务运动( )

A. 追求国家富强的目标一致 B. 开启民智的历史影响接近

C. 学习西方文明的内容相同 D. 推动社会进步的途径类似

例题讲解

中国近现代改革的特点及作用

史料2 我国的经济体制改革在经历了20世纪80年代初以农村改革为重点的第一阶段,80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中共十四大为标志,改革进入了新阶段。……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——摘编自宁可主编《中国经济发展史》

问题:依据史料2并结合所学经济体制改革的相关知识,概括中国经济体制改革进程的主要特点。

经济体制改革从农村到城市全面展开;先试点,后推广(由点到面);

突破旧体制,探索并逐步建立社会主义市场经济体制;

渐进性改革。

新中国经济体制改革的特点

1.以产权制度改革和产权关系调整为核心和主线;

2.以改革旧制度最薄弱或新制度需求最强烈的环节——农业制度为突破口;

3.允许旧体制外产生新体制;

4.包括政府在内的多元主体联合创新体制,政府扮演重要角色;

5.从制度变迁的规律和中国实际出发,选择渐进式改革的方式或道路。

1953年,中国共产党提出过渡时期总路线,认为小农经济与社会主义工业化存在不可调和的矛盾,小农经济不是社会主义的基础。基于该认识,当时在农村采取的措施是( )

A. 土地改革 B. 成立农业合作社 C. 包产到户 D. 发展乡镇企业

例题讲解

谢谢聆听!

第一单元 重难点解析与例题讲解(下)

【课标要求】了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治发展道路的独特性;

了解中国历代变法和改革的史实及影响。

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

重点:共和制在中国建立的曲折过程

南京

临时政府

1912.1-4

北洋政府

1912-1928.6

南京国民政府

1927.4-1948.5

1911

10.10

武昌

起义

1911

12

南北

议和

1927-1937

国共十年对峙

革命根据地

1931-1945

抗日战争

抗日根据地

1946-1949

解放战争

解放区

中华人民

共和国

缔造共和

破坏共和

探

索

共

和

确立、完善共和

概念解析

共和

有两大基本特征:

1、政府机构和最高首脑由选举产生

2、民众参与国家事务

---摘自金观涛《观念史研究》

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第六条 人民得享有下列各项之自由权。

第十六条 中华民国之立法权以参议院行之。

第二十九条 临时大总统、副总统由参议院选举之。

第三十条 临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

第四十八条 法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之。

主权在民

三权分立

平等自由

责任内阁

问题1:根据材料,分析《中华民国临时约法》体现的原则及制度?

问题2:结合所学,评价《中华民国临时约法》。

民国时期的政治制度

南京临时政府时期

A.积极:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,

具有反对君主专制制度的进步意义。

问题2:结合所学,评价《中华民国临时约法》。

民国时期的政治制度

在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。

……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

B.局限:

存在“因人设法”的局限;

职权不明,未能真正限制袁世凯权力;

导致政争不断、政局动荡。

南京临时政府时期

例题讲解

清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

民国时期的政治制度

北洋政府时期

问题:根据史料2并结合所学知识,概括指出政党政治出现的背景。

史料2 武昌起义后,随着封建专制统治的土崩瓦解,国人久被压抑的政治热情和对新鲜事物的浓厚兴趣,犹如决堤的洪水,势不可挡,禁朋党、畏党祸的历史传统不复存在,入党结社以表达自己的政治倾向,渐成时尚。各种社团、政党纷纷建立。时人描绘说:“集会结社,犹如疯狂,而政党之名如春草怒生,为数几至近百。”各种政治力量迅速分化和重组。为谋求议会席位,彼此展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

辛亥革命推翻了君主专制统治

民主共和观念深入人心

《中华民国临时约法》颁布

民族资本主义经济发展

近代西方政党政治的影响

民国时期的政治制度

概念解析

政党政治:通常指一个国家通过政党行使国家政权的形式。

广义包括各国政党为实现其政纲和主张而展开的一切政治活动和斗争。

史料3 1912年12月至1913年初国会议席分配表

党名 发起人 在议会中所占席位 政治派别

国民党 宋教仁 392 革命派

共和党 黎元洪 176 旧官僚

统一党 程德全 24 旧官僚

民主党 汤化龙 24 立宪派

问题:根据史料3并结合所学知识,评价民国初期的政党政治。

顺应了历史发展趋势,践行了民主政治,具有进步性

党派众多,多被旧势力利用,民主共和成为“招牌”

北洋政府时期

例题讲解

以下是民国初年成立的部分政党。据此可知,当时

名称 创立时间 代表人物 宗旨或政纲

中华民国宪政党 1912.3 伍廷芳 “博采民国宪法,确定纯粹中华政体”

统一党 1912.1 张謇 “巩固全国之统一,建设中央政府,促进共和政治”

共和党 1912.5 黎元洪 “防止小党分裂,便利政务进行,实行共和政治”

国民党 1912.8 孙中山、 宋教仁 “政治统一,发展地方自治,实行种族同化,注重民生,维持国际和平”

民主党 1912.8 梁启超 “普及政治教育,拥护法赋自由,建设强固政府,综核行政改革,调和社会利益”

A. 政党林立,国家分裂 B. 民主共和制不断完善

C. 政治变革推动政治转型 D. 革命党人积极参政议政

民国时期的政治制度

国民政府时期

问题:依据史料4,分析国民党“训政”的实质及影响。

国民党一党独裁统治

史料4 自1927年国民党建立其统治后,在“训政”理论架构下制定的“约法”始终是国民党赖以维持其一党统治的法理基础。这种以一党“训政”而垄断国家权力的不合理局面,自抗战中后期起已广受社会各界和舆论的批评。国民党在战后继续维持其一党“训政”统治已面临着越来越大的困难,而且国民党当政近20年仍未能订立宪法,使国家体制处于某种不确定状况,从而孕育着社会不安与动荡的因素。

——汪朝光《中国命运的决战(1945-1949)》

影响:

使得国民党的统治失去民心;

加剧了社会的动荡和政局的不稳定。

“军政”:1924年国民党一大到1928年北伐成功

“训政”: 1928年国民党完成形式上统一

到1948年国民政府改组为总统府

“宪政”:1948年国民政府改组为总统府以后

问题:据史料1和所学知识,分析苏维埃政权在民主政治建设上的不足之处。

中国共产党对民主政治的实践

史料1 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理;只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。……中国苏维埃政权以消灭封建制度及彻底地改善农民生活为目的,颁布土地法,主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。

——摘编自余伯流、何友良主编《中国苏区史》

取消资本家、富农等剥削人的人参政权利和政治自由,

缩小了民主革命的力量,扩大了苏维埃政权的对立面

土地革命时期

问题:根据史料2并结合所学知识,概括抗日根据地“三三制”政权的特点和实行“三三制”的意义。

中国共产党对民主政治的实践

史料2 1940年3月,中共中央发出党内指示,规定敌后抗日民主政权在人员分配上“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”,并指出,共产党在政权中的领导作用,要靠党员的质量来保证,不是靠有更多的人数。

1941年陕甘宁边区根据“三三制”原则进行了改选,党外人士担任乡以上干部者有3592人,占总数三分之二,根据地内的开明绅士由此得以进入政权机构。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

中国共产党领导

各抗日阶级广泛联合

民主协商决策

抗日战争时期

意义:

保证了各阶级的民主权利,调动了他们的积极性,使根据地得到巩固;

对实现中国政治民主化有重要作用,为政协制度的形成和发展提供了经验。

表1反映出当时边区

A.新民主主义理论在实践中推广 B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立 D.抗日民族统一战线得到了落实

1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延长等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示

表1 延长等4县县参议员各阶层所占比例 单位:%

工人 贫农 中农 富农 商人 知识分子 地主

4 65 25 1 1 2 2

例题讲解

问题:根据史料3,指出新中国成立后我国政党制度有何创新,并结合所学知识分析其意义。

中国共产党对民主政治的实践

史料3 我国人民在建立中华人民共和国的伟大斗争中已经结成以中国共产党为领导的各民主阶级、各民主党派、各人民团体的广泛的人民民主统一战线。……我国各民族已经团结成为一个自由平等的民族大家庭。……中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——1954年《中华人民共和国宪法》

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

新中国成立后

意义:

为社会各界的利益表达提供了制度保障;

为民主政党参政议政提供了制度平台;

为执政党提供了坚实的民意基础。

图 4 是小明同学进行专题研究时整理的纲要。 他研究的主题应是

A. 人民代表大会制度的历史渊源

B. 社会主义民主政治的不断完善

C. 无产阶级政权组织形式的变迁

D. 民主革命时期群众路线的贯彻

国民大革命时期……农民协会制度

中华苏维埃时期……工农兵苏维埃代表制度

抗战时期 ……参议会制度

解放战争时期……人民代表会议制度

新中国成立初期……中国人民政治协商制度

图 4

例题讲解

问题:根据史料4并结合所学知识,概括当代中国政治体制改革的主要内容。

中国共产党对民主政治的实践

史料4 中共十八届三中全会指出:能否切实有效地加强和改善党的领导,关系到中国特色社会主义事业的成败,也关系到国家治理现代化的目标的实现。政治体制改革主要表现为政府改革,尤其是行政体制改革,行政体制改革是解放社会生产力的内在诉求。完善人民代表大会制度是政治体制改革的根本,也是实现国家治理现代化的重要环节。健全协商民主制度是政治体制改革的重要任务,也是实现国家治理现代化的重要途径。国家治理现代化只有尊重法治原则加快司法体制改革,才能为推进国家治理现代化提供有力的法制保障。

——摘编自孙杰《以政治体制改革推进国家治理现代化》

加强和改善党的领导

深化行政体制改革

完善人民代表大会制度

推进协商民主制度化发展

加快司法体制改革

新时期

南京

临时政府

1912.1-4

北洋政府

1912-1928.6

南京国民政府

1927.4-1948.5

1911

10.10

武昌

起义

1911

12

南北

议和

1927-1937

国共十年对峙

革命根据地

1931-1945

抗日战争

抗日根据地

1946-1949

解放战争

解放区

中华人民

共和国

缔造共和

破坏共和

探

索

共

和

确立、完善共和

中国近代至当代政治制度演变的特点:

1.历程曲折、艰难

2.由追求资产阶级民主政治到

社会主义民主政治的发展历程

3.从盲目照搬、学习借鉴西方国家政治制度到逐渐结合自身国情,建立起适合中国国情的共和制。

4.具有中国基本特色

第4课 中国历代变法和改革

中国古代改革的特点及影响

史料1 一、“有军功者各以率(标准)受上爵,为私斗者各以轻重被刑”;二、“宗室非有军功,论,不得为属藉(列入家族谱牒)”;三、“明尊卑爵秩等级各以差次、名田宅(按等级分享田宅)、臣妾、衣服以家次”;四、“有军功者显荣,无军功者虽富无所芬华(荣耀)”。这四条法令对秦国的历史可以说产生了划时代的影响。

——摘编自朱绍侯《商鞅变法与秦国早期军功爵制》

问题:根据史料1,概括军功爵制内容的基本特点。它反映了怎样的政治背景?

以军功大小授爵

按爵级享受相应待遇

政治背景:

兼并战争频繁,谋求富国强兵;

新兴地主阶级力量壮大。

中国古代改革的特点及影响

史料2 魏初风俗至陋。……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……案民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

问题:根据史料2,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。据材料,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

作用:

减少改革阻力,为彻底移风易俗(如禁鲜卑语、讲汉话等)创造条件。

原因:

北魏风俗落后,迫切需要改革;

孝文帝仰慕汉族文化,改革热情高。

有学者统计,北朝正史记载的男女双方均有姓名可考的族际通婚共241起,仅北魏一朝就有121起,其中鲜卑族与汉族通婚占绝大多数。这一现象

A. 是北魏改行汉制的结果 B. 属于纯粹的政治联姻

C. 加快了民族交融的进程 D. 解决了民族歧视问题

例题讲解

中国古代改革的特点及影响

史料3 下表记录了中国历史上影响较大的改革。

名称 主导者 身份 结果 备注

商鞅变法 商鞅 左庶长 成功 遭车裂

北魏孝文帝改革 孝文帝 皇帝 成功 —

王安石变法 王安石 宰相 失败 遭罢官

问题:结合所学知识谈谈对史料3所反映的历史现象的认识。

改革成效与最高统治者有较大关系。

最高统治者领导或支持改革,改革获得成功机会较大;反之,改革容易失败。

王朝初期改革容易成功,王朝中后期改革大多失败。

不以改革者的个人命运作为评价改革成功或失败的标准。

中国古代改革成败的原因

1.看改革是否适应当时历史发展的潮流。

2.看当时力量对比。

3.看改革的政治措施是否行之有效。

4.看改革者是否有远见卓识和坚定的政治魄力。

5.看内外环境是否有利于改革的开展和执行。

北宋王安石变法与秦国商鞅变法有诸多相同点,但两者存在巨大差异,其中最本质的差异在于是否( )

A. 对普通民众有利 B. 推动社会转型

C. 得到统治者支持 D. 能够富国强兵

例题讲解

中国近现代改革的特点及作用

史料1 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。 ——摘编自《回顾戊戌 重温历史》

问题:据史料1和所学知识,简要评价戊戌变法在中国现代化进程中的作用。

戊戌变法触动了传统政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试,是近代中国政治现代化进程的起点;

但由于资产阶级的力量薄弱,变法以失败告终,没有从根本上改变半殖民地半封建的社会性质。

侯外庐在《中国近代启蒙思想史》中提出:“(戊戌)变法与洋务(运动)是一贯的重商主义之内容,二者不可分离,惟变法则企图以制度的动力而推行洋务罢了。”从思想主张看,戊戌变法与洋务运动( )

A. 追求国家富强的目标一致 B. 开启民智的历史影响接近

C. 学习西方文明的内容相同 D. 推动社会进步的途径类似

例题讲解

中国近现代改革的特点及作用

史料2 我国的经济体制改革在经历了20世纪80年代初以农村改革为重点的第一阶段,80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中共十四大为标志,改革进入了新阶段。……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——摘编自宁可主编《中国经济发展史》

问题:依据史料2并结合所学经济体制改革的相关知识,概括中国经济体制改革进程的主要特点。

经济体制改革从农村到城市全面展开;先试点,后推广(由点到面);

突破旧体制,探索并逐步建立社会主义市场经济体制;

渐进性改革。

新中国经济体制改革的特点

1.以产权制度改革和产权关系调整为核心和主线;

2.以改革旧制度最薄弱或新制度需求最强烈的环节——农业制度为突破口;

3.允许旧体制外产生新体制;

4.包括政府在内的多元主体联合创新体制,政府扮演重要角色;

5.从制度变迁的规律和中国实际出发,选择渐进式改革的方式或道路。

1953年,中国共产党提出过渡时期总路线,认为小农经济与社会主义工业化存在不可调和的矛盾,小农经济不是社会主义的基础。基于该认识,当时在农村采取的措施是( )

A. 土地改革 B. 成立农业合作社 C. 包产到户 D. 发展乡镇企业

例题讲解

谢谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理