2.2.3.1【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 小说、散文 语言类题

文档属性

| 名称 | 2.2.3.1【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 小说、散文 语言类题 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-14 11:10:10 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

文学类文本阅读“共性”突破

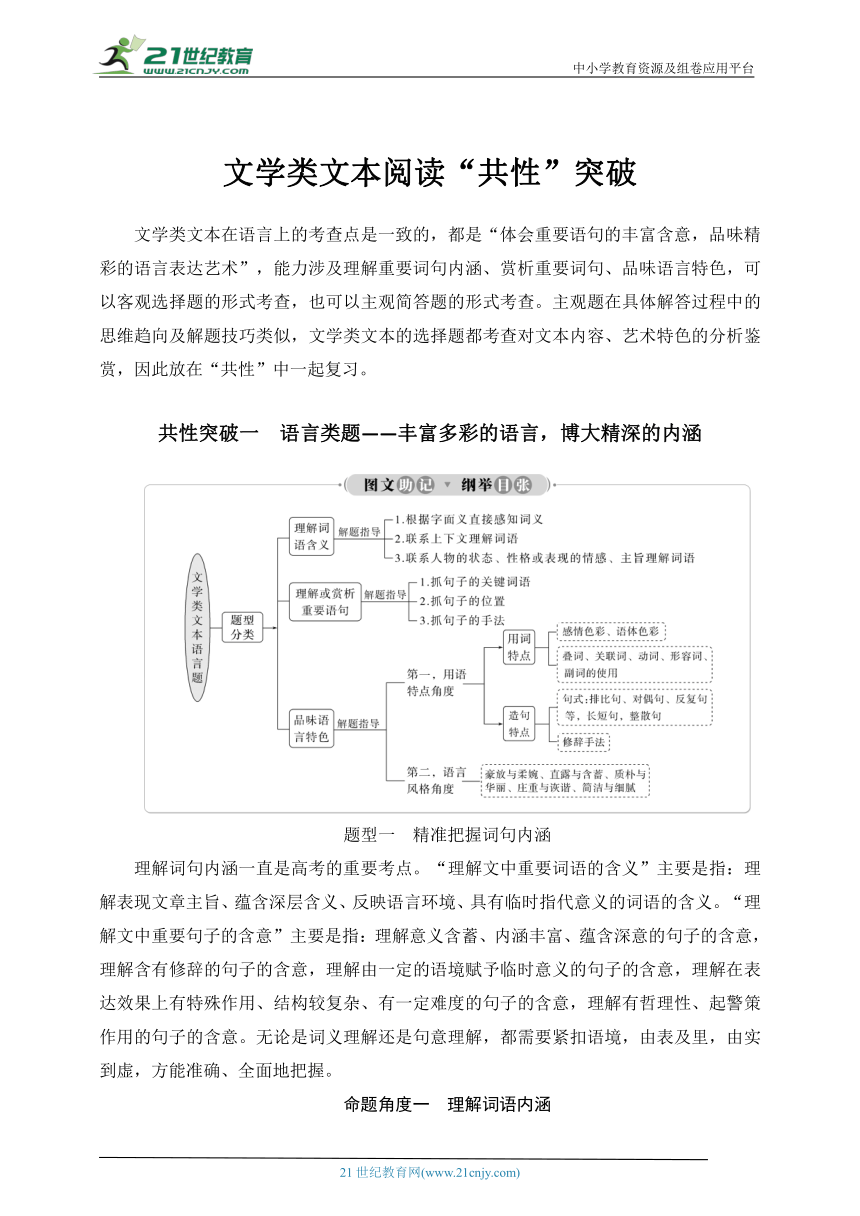

文学类文本在语言上的考查点是一致的,都是“体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术”,能力涉及理解重要词句内涵、赏析重要词句、品味语言特色,可以客观选择题的形式考查,也可以主观简答题的形式考查。主观题在具体解答过程中的思维趋向及解题技巧类似,文学类文本的选择题都考查对文本内容、艺术特色的分析鉴赏,因此放在“共性”中一起复习。

共性突破一 语言类题——丰富多彩的语言,博大精深的内涵

题型一 精准把握词句内涵

理解词句内涵一直是高考的重要考点。“理解文中重要词语的含义”主要是指:理解表现文章主旨、蕴含深层含义、反映语言环境、具有临时指代意义的词语的含义。“理解文中重要句子的含意”主要是指:理解意义含蓄、内涵丰富、蕴含深意的句子的含意,理解含有修辞的句子的含意,理解由一定的语境赋予临时意义的句子的含意,理解在表达效果上有特殊作用、结构较复杂、有一定难度的句子的含意,理解有哲理性、起警策作用的句子的含意。无论是词义理解还是句意理解,都需要紧扣语境,由表及里,由实到虚,方能准确、全面地把握。

命题角度一 理解词语内涵

【教材探源】

1.《荷塘月色》一文中第五段的“酣眠”“小睡”各指什么?

答案呈现 答案启示

“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻月光被一层淡淡的云遮住。“朗照”的深透与“酣眠”的深沉相似;月光透过云层照下来是朦朦胧胧的,与人“小睡”时迷迷糊糊的状态相似 理解词语含义需要结合词语的本义与语境义,“酣眠”“小睡”运用了比喻的修辞手法,需解释出其比喻义。词语的类型不同,解题时的思维也不一样,但都需要根据语境来解读

2.阅读《祝福》,理解加点词语的含义。

镇上的人们也仍然叫她祥林嫂,但音调和先前很不同;也还和她讲话,但笑容却冷冷的了。

答案呈现 答案启示

“仍然”二字,道出了人们的称呼未变,说明人们的观念未变。当时的社会是在封建伦理道德观念的统治下,人们认为女人应该是“从一而终”的。“冷冷的”笑容能够看出镇上的人们对祥林嫂的冷漠和歧视,人们在咀嚼赏鉴发生在她身上的悲剧,而不是同情 “仍然”“冷冷的”既有表层意义,又有言外之意。需要考虑词语对小说要素,特别是对人物心理及主旨的表现力

【关联高考】

题干示例 (2017·浙江卷)理解文中加点词语的含义。(小说)

(2017·全国卷Ⅱ)结合全文,说明文中“窗子”的含意。(散文)

明辨题型 题干中有“理解”“说明”“词语”“含义”“内涵”等字眼

1.(2017·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

一种美味

巩高峰

他清晰地记得,六岁那年夏天的那个傍晚,当他把一条巴掌大的草鱼捧到母亲面前时,母亲眼里第一次出现了一种陌生的光。他甚至觉得,他在母亲眼里一定是突然有了地位的,这种感觉在随后下地干活回来的父亲和两位哥哥眼里也得到了证实。

他有些受宠若惊。此前,他的生活就是满村子蹿,上树掏鸟窝,扒房檐摘桃偷瓜。因此,每天的饭都没准时过,啥时肚子饿了回家吃饭,都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿。

那天不一样,母亲把双手在围裙上擦了又擦。母亲终于接过那条鱼时,他忽然有一点点失望,那条本来大得超出他意料的鱼,在母亲的双手之间动弹时,竟然显得那么瘦小。

准确地说,在那之前他没吃过鱼,唇齿间也回荡不起勾涎引馋的味道。他相信两个哥哥应该也极少尝过这东西。在母亲的招呼下,他们手忙脚乱地争抢母亲递过的准备装豆腐的瓷碗。豆腐,是跟年联系在一起的东西了。天!为了那条鱼,母亲要舀一瓷碗的黄豆种子去换半瓷碗的豆腐来搭配。隐隐约约地,他有了美味的概念,还有慢慢浓起来的期待。

父亲坐在灶前一边看着火苗舔着锅底,一边简单地埋怨了几句,似乎是嫌母亲把鱼洗得太干净了,没了鱼腥味。这已经是难得的意外了,平日里,父亲一个礼拜可能也就说这么一句话。父亲埋怨时,母亲正在把那条鱼放进锅里,她轻手轻脚,似乎开了膛破了肚的草鱼还会有被烫痛的感觉。父亲笑了笑,带着点儿嘲意。母亲嗔怪着说,你笑什么笑!鱼真的还没死,还在锅里游呢。说着,母亲还掀了锅盖让父亲看。父亲保持着笑意,不愿起身。

母亲拿着装了葱段蒜末的碗,就那么站着等水烧开。

他则坐在桌前,看这一切时他是不是双手托着腮?他忘了。反正所有的记忆都是那条鱼和围绕着那条鱼而产生的梦一般陌生的气息。那天什么活都不用他干,他是这顿美味的缔造者,可以游手好闲。父母的举动让他觉得他有这个资格。

在豆腐到来时,母亲甚至都没来得及埋怨一下一贯喜欢缺斤短两的豆腐贩子,因为豆腐马上就被切成块下了锅。美味,让他带着很多的迫不及待,还有一点点的张皇。张皇什么呢?鱼都在锅里了,它还能游回村头那条沟里去?不过这种张皇让他有点儿熟悉,在沟里捉到鱼时他也这么心慌来着,因为连他自己都不相信,那条沟里竟然会有鱼。

来不及细细回味了,豆腐一下锅,屋子里顿时鲜香扑鼻。他是第一次知道,鱼的味道原来是这样的,新鲜得让人稍稍发晕。在鱼汤从锅里到上桌之间,他拼命地翕动鼻翼,贪婪地往肺里装这些味道。他相信装得越多,回味的时间就越长。

至于那锅鱼汤具体是什么滋味,他倒完全不记得哪怕一点儿细节。因为全家吃饭喝鱼汤的状态都有些鲁莽,只有嘴唇和汤接触的呼呼声,一碗接一碗时勺子与锅碰撞的叮当声,还有一口与另一口之间换气时隐约的急促。

那天饭桌上的气氛也不一样,一家人习惯的默不作声完全没了踪影,父亲开口谈天气了,两个哥哥则说了今年可能的收成。而母亲,只是嘴含笑意,一遍又一遍地给大家盛汤。

最后,父亲说了一句有点儿没头没脑的话,父亲说,三子该上学了。

他就叫三子。如今回想起来,对鱼汤食不知味的原因应该就是这句话。两个哥哥没进过一天学校的大门。现在到了他三子,父亲说他该上学了。该,就是要,快要的意思。他忘了两个哥哥投过来的眼神的内容,他忘了鱼汤是什么味道,他忘了那个晚上的一切细节。

美味?美味是什么味呢?当他终于能背着书包从村头墙角中出来,忸怩地走进学校的大门,他离美味的书面意思越来越近。但是,他知道美味的真正意思并不是之后的上学,仍然是有鱼的那天晚上——

两个哥哥忽然就饱了,先后离开桌子回屋睡觉,可是鱼汤每个人起码还可以盛两碗。他们没解释为什么,也不用解释,地里的活要起早贪黑,否则这种鱼加豆腐的美味只能还是好多年享受一次。父亲愣了愣,恢复了以往不苟言笑的表情。母亲端着碗,出神,她似乎用眼神示意过父亲别口不择言,但是现在她卸去了笑容,朝着屋外黑糊糊的夜空,一直出神。

可是羊要进圈,牛要喂草,猪还要吃食。都这么愣着不能解决一点儿问题。他起身去做,也只有他还有心情做。

坐在灶前添柴火煮猪食时,已经是最后一件事了。把火点着,添第二把柴火的时候,他就抓着了一个黏黏软软的东西,凑到灶前的火光里一看,是那条鱼!从锅里蹦到地面,它显然已经超越了极限。现在,它早已死了,只是眼里还闪着一丝诡异的光。

(本文有删改)

理解文中加点词语的含义。

(1)陌生的光:

(2)陌生的气息:

[关联教材] 《祝福》中“仍然”与“冷冷的”含义的解答思路。

[试写答案]

[解析] “陌生”指生疏,不熟悉。(1)“陌生的光”是母亲眼里发出的,说明是“第一次”出现的。从下文内容来看,“他有些受宠若惊”说明这目光与平常的目光不同,平常是怎么样的呢?下文说“都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿”,说明平时是不满和责备;母亲眼中有“陌生的光”,可见母亲对他捉来那条鱼的行为是惊奇、赞赏和高兴的。(2)“陌生的气息”是由他捉来的那条鱼产生的,是在父母与平时不同的态度下生发出的气息,以前没有过。由上下文可知,这种气息是美好的,是对家庭氛围的新感觉,与平时一家人少言寡语的苦涩沉闷的氛围不同。“陌生的气息”是他因捉来的那条鱼产生的新感觉,“那天什么活都不用他干”“他是不是双手托着腮”,他很向往这种“陌生的气息”,表达了对美好事物的期待与想象。

[参考答案] (1)①与平时的不满和责备不同。②表达了母亲的惊奇、赞赏与欣慰。(2)①与平时家庭气氛苦涩沉闷不同。②表达了对美好事物的期待与想象。

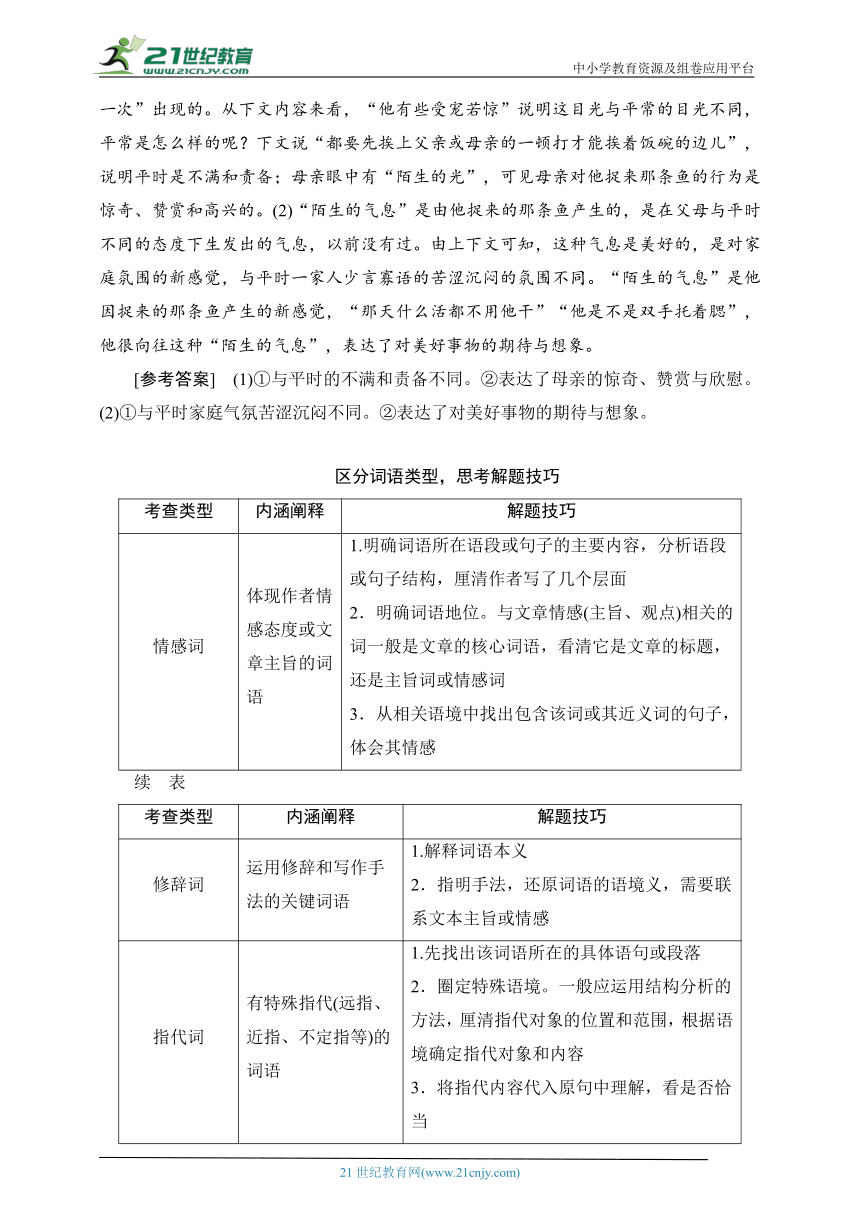

区分词语类型,思考解题技巧

考查类型 内涵阐释 解题技巧

情感词 体现作者情感态度或文章主旨的词语 1.明确词语所在语段或句子的主要内容,分析语段或句子结构,厘清作者写了几个层面2.明确词语地位。与文章情感(主旨、观点)相关的词一般是文章的核心词语,看清它是文章的标题,还是主旨词或情感词3.从相关语境中找出包含该词或其近义词的句子,体会其情感

续 表

考查类型 内涵阐释 解题技巧

修辞词 运用修辞和写作手法的关键词语 1.解释词语本义2.指明手法,还原词语的语境义,需要联系文本主旨或情感

指代词 有特殊指代(远指、近指、不定指等)的词语 1.先找出该词语所在的具体语句或段落2.圈定特殊语境。一般应运用结构分析的方法,厘清指代对象的位置和范围,根据语境确定指代对象和内容3.将指代内容代入原句中理解,看是否恰当关联教材:《记念刘和珍君》中的“苟活者”“猛士”

特殊词 包含两个方面:(1)在表情达意方面非常出色的动词、形容词、叠词等;(2)有特殊用法的词语,包括贬义褒用、褒义贬用、大词小用、小词大用、词性活用等 1.解释词语本义,根据词语本义,确定词语的色彩(感彩、语体色彩等)2.联系语境,确定词语的特殊用法,或联系特殊语境中所写的内容,如背景、目的、情感等,进而分析其“潜台词”,恰当解释词语的临时含义还需要考虑文章的主旨、作者的情感态度等关联教材:《记念刘和珍君》中“文明人”的特殊含义

1.精准审题

①注意“理解”与“分析”的区别。“分析”的难度大,层级高。

②注意“结合全文”的提示语,它表明该词语可能是“文眼词”,要联系全文主旨来理解。

③注意试题位置及分值。如果放在最后一题,且分值为6分,则该词语一定是理解全文最关键的词语,极可能是探究题。反之,题目则相对容易。

2.紧扣语境

因为理解重要词语含义是考查其语境义,因此,做这类题的阅读是一种语境式阅读,即找出答案所在的语境范围,再细读语境文字。需要根据以下内容确定清晰的语境范围:

(1)词语出现的位置

只要是该位置的上下区域的文字,均是答案要点所在的语境范围,而且在文中出现几次,就有几处语境范围。

还要注意的是,如果该词语出现在文末,其语境范围往往是全文。

(2)题干用语

有的题干明确给出语境范围,如“第×段”等;有的明确告诉要“联系全文”,表明既有词语所在的上下文(局部)语境,又有全文语境,甚至有外部语境。

(3)分值

分值少的,其语境范围往往分布于一段或几段;分值高的,如达到6分,其语境范围往往是全文。

总之,不管语境范围是大还是小,都要有立足全段、全文的语境观照意识,只有这样才能确保答案的准确、完整。一旦语境范围确定了,剩下的就是细读与精读了。

3.规范答题

先说词语本义,再说词语的语境义。重点说语境义,语境义包括指代义、修辞义、主旨义等要点,可结合语境,说明一种或者加以组合。

另外,答题要注意“一同”“一转”。“一同”,指答案组成最好与原词语的词性、结构相同;“一转”,就是要善于转换,即抽象词语具体化,具体词语概括化,形象词语平实化。

命题角度二 精准理解语句内涵

【教材探源】

下列句子均出自鲁迅《记念刘和珍君》一文,解释其含意。

1.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

2.这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

3.苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

答案呈现 答案启示

1.真正的革命斗士,能够面对黑暗现实,不惧怕反动派的血腥屠杀。他们为民族的衰亡、社会的黑暗、人民的痛苦而担忧,他们是痛苦的,所以说是“哀痛者”;他们又不怕牺牲,勇敢战斗,把能为人民而死当作最大的幸福,所以又说是“幸福者”。这两句是对包括死难烈士在内的革命志士的热情讴歌 本句是含蓄句,需要解读含蓄之处,特别是部分关键词

2.讽刺揭露段祺瑞执政府“三一八”大屠杀的野蛮残暴,使历史上“中国军人的屠戮妇婴”和“八国联军的惩创学生”都相形逊色 修辞句(反语),将修辞句还原成没有使用修辞手法的意思明白的句子

3.暂时还未站起来斗争的人,会从中国女子的英勇斗争、互相求助的壮烈事件中看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命志士将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加奋勇前进。该句十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义 主旨句(含蓄句),明确作者意图

【关联高考】

题干示例 (2017·全国卷Ⅲ)结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(散文)

(2016·山东卷)解释画线①处的含意。(小说)

明辨题型 题干中往往有“理解”“分析”“解释”等作答动词和“句子”“含意”等表答题方向的名词

2.(2016·山东卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

天气晴朗,蓝天白云的,一眼望去很惬意。你眼中的世界实际是你心理的投射,吴秋明如果在旁边肯定会这样说的。马骁驭不禁微微一笑。

到达小区,门口的保安照例拦住了马骁驭的车,他报了门牌号码和户主姓名,栏杆抬了起来。他忽然感觉自己心里的那根栏杆,也是这样抬起来的,只是从栏杆下通过的,应该是吴秋明。

马骁驭从后视镜里看了眼自己,感觉自己依然算得上英俊,就算减去百分之三十的夸大,也还不错。

[下文概括二人共同去儿童村,内心彼此接近。]

(节选自裘山山《琴声何来》,有删改)

解释画线处的含意。

[关联教材] 《记念刘和珍君》修辞句的解答技巧。

[试写答案]

[参考答案] 运用比喻的手法,暗示马骁驭已对吴秋明敞开了心扉,把吴秋明放进了自己的心里。

常考重要语句

1.含蓄句——由表及里

(1)联系语境,揣摩句意。这类句子由于某种原因、目的的需要,故意不直说,而运用双关、暗示等手法把含意隐藏于句中,含蓄地表达。所以理解时要联系语境,考虑其所用的手法揣摩句意,注意上下文与之相呼应的阐释句。

(2)揣摩语句的感情因素,需要联系文本的主旨、作者的情感态度。

(3)具体分析含蓄句的外在形式,特别是语句中的关键词。

关联教材:《荷塘月色》第六段“热闹是它们的,我什么也没有”一句是比较含蓄的语句,需要解读“我什么也没有”的原因。联系语境,考虑手法,结合作者写这个语句的心情作答:用这些热闹的声音反衬自己想寻找美景,使自己宁静,平息自己矛盾的心态而不得,依然苦闷哀愁的心情。

2.技巧句——还原本意

第一步,要确定描写或陈述对象。

第二步,要明确语句所使用的修辞或描写、抒情手法。

第三步,将语句“还原”,就是结合语境探求语句的本义,即还原成没使用手法的、意思明白的语句。如使用比喻手法的,透过喻体看到本体等。

关联高考:2016年山东高考《琴声何来》语句的理解。

3.结构复杂句——分清结构层次

理解此类语句需要分点逐步阐释。

(1)附加成分较长的单句,可通过摘取句子主干、留心附加成分的办法来体会。

(2)一个复句,如是一个并列关系的句子,句意应是两个并列意思的相加;如是一个偏正关系的复句,句意应侧重于“正”部分,但“偏”部分也绝不可忽视。一般来说,要从关键词出发,分析单句,探究复句的关系,然后再综合表述。分析时注意联系文章中心和上下文,把句子的核心意蕴揭示出来。

4.文眼句——立足全文

理解这类句子的方法:第一步,整体把握文章的内容,分析文章的主题、感情、观点态度;第二步,抓住句子中显示主题的“关键信息”,紧扣主题,准确理解句子的含意。

关联教材:《荷塘月色》文眼句为“这几天心里颇不宁静”。因“这几天心里颇不宁静”引出去荷塘,赏塘中美景,进而引出江南采莲的旧俗,令“我”惦念起江南,最后又回到家中。从情到景,复又归情,是记游,又是抒情,这样的结构安排恰到好处地服务于写景的需要和表情的需要。

5.结构句——抓住位置

理解语句,首先需要从结构入手,找准句子的“管辖”范围,从句子的“管区”寻找其含意。

(1)总领句:对下文内容进行概括。

(2)总结句:对上文内容进行概括。

(3)过渡句:对上下文进行把握。

(4)照应句:找准照应的语句或段落进行解释。

关联教材:《故都的秋》总领句(也是文眼句)“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。此句是本文的文眼,下文都是围绕“清、静、悲凉”来写故都的秋的,本句在全文中起到了统领全文、奠定全文感情基调的作用。

题型二 赏析重要词句

【教材探源】

1.鲁迅在《祝福》中写祥林嫂的眼睛时用“间或一轮”,为什么不把“轮”换成“转”?

答案呈现 答案启示

“转”与“轮”的区别在于,“转”是可以任意方向地动眼珠,而“轮”是只能绕着一个固定的轨迹移动。由此可见,相比来说,用“转”来形容,显得眼睛更灵活,而祥林嫂此时已经是一个目中无神的乞丐,用“半死半活”这个词形容毫不夸张,所以“轮”要比“转”更加生动形象,更能体现人物神态特征 (1)“‘轮’是只能绕着一个固定的轨迹移动”,理解词语含义要解释词语的本义(2)“祥林嫂此时已经是一个目中无神的乞丐,用‘半死半活’这个词形容毫不夸张”,要解释词语的语境义(3)“人物神态特征”,即要考虑这个词语在塑造人物方面的作用

2.请对《祝福》中“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此”这一句进行赏析。

答案呈现 答案启示

这句话运用反复的修辞手法(手法),概括出浓重的封建思想统治下的鲁镇是一个封闭的小镇(语句表现内容),这里的人们保守、迷信(联系前文与时代背景),同时也表达了“我”对这个环境厌恶的心理(主旨)。这又同祥林嫂的命运和“我”对祥林嫂的态度密切相关(情节) (1)理解语句,要考虑语句采用的手法(2)要概括语句内容(3)要联系时代背景(4)要紧扣情感主旨

【关联高考】

题干示例 (2020·天津卷)请赏析文中画线句子。(散文)

(2017·浙江卷)赏析文中画线的句子。(小说)

(2016·浙江卷)简析“催,催,催,催;催,催,……”对表现人物的作用。(散文)

明辨题型 题干中有“词语”“语句”“含义”“内涵”等表答题方向的名词和“赏析”“简析”“分析”等作答动词

3.(2016·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

母 亲

何家槐

看见一阵人穿得清清楚楚的打她身边走过,母亲亮着眼睛问:

“你们可是看火车去的?”

“是的,阿南婶!”

“我也想去。”

“要去就去,又没有谁阻止你。”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。她成年忙碌,尤其是在收豆的时候。这几天一放光她就起身,把家事料理妥当以后,她又忙着跑到天井里,扫干净了地,然后取下挂在泥墙上,屋檐下,或者枯树枝中间的豌豆,用一个笨重的木槌打豆。

这几天天气很好,虽则已是十一月了,却还是暖和和的,象春天。

母亲只穿着一身单衣,戴一顶凉帽,一天到晚的捶着豌豆,一束又一束的。豆非常干燥,所以打豆一点不费力,有许多直象灯花的爆裂,自然而然的会裂开,象珍珠似的散满一地。可是打完豆以后,她还得理清枯叶泥沙,装进大竹篓,而且亲自挑上楼去。这些本来需要男子做的事,真苦够她了。

催,催,催,催;催,催,……

她一天打豆,很少休息,连头也难得一抬。可是当她听到火车吹响汽笛的时候,她就放下了工作,忘神地抬起头来,倾听,闭着眼思索,有时还自言自语:

“唉,要是我能看一看火车!”

车站离我们家里并不很远,火车经过的时候,不但可以听到汽笛的声音,如果站在山坡上,还能够看见打回旋的白烟。因为附近有铁路还是最近的事,所以四方八面赶去看火车的人很多。

母亲打豆的天井,就在大路旁,村里人都得经过她的身边,如果要去火车站。一有人过去,她总要探问几句,尤其当他们回来的时候:

“看见了没有?”

“自然看见了,阿南婶!”

“象蛇一样的长吗?”

“有点儿象。”

“只有一个喷火的龙头,却能带着几十节几百节的车子跑,不很奇怪吗?”

“真的很奇怪。”

因为她象小孩子似的,不断地问长问短,有许多人简直让她盘问得不能忍受:

“我们回答不了许多的,阿南婶,最好你自己去看!”

“我自己?”

她仿佛吃了一惊,看火车,在她看来象是永远做不到的事。

“是的,你要去就去,谁也不会阻止你!”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。她一生很少出门,成年累月的给钉在家里,象钉子一样。

在这呆滞古板、很少变化的生活中,她对火车发生了很大的兴趣。那悠长的,古怪的汽笛,尤其使她起了辽远的,不可思议的幻想,飘飘然,仿佛她已坐了那蛇一样长的怪物飞往另一世界。不论什么时候一听到那种声音,她就闭上眼睛,似乎她在听着天外传来的呼唤。完全失神一样地,喂猪她会马上放下麦粥桶,洗衣服她会马上放下板刷,在煮饭的时候,她也会立刻抛开火钳,有时忘了添柴,有时却尽管把柴往灶门送,以致不是把饭煮得半生半熟,就是烧焦了半锅。

“你也是坐着火车回来的吗?”

她时常问从省城回来的人。

“是的,阿南婶!”

“火车跑得很快吗?”

“一天可以跑一千多里路,我早上还在杭州,现在却在这儿跟你讲话了。”

“那末比航船还快?”

“自然自然。”

“它是怎样跑的呢?”

“那可说不上来。”

“哦,真奇怪——”她感叹着说,“一天跑一千多里路,如果用脚走,脚胫也要走断了。这究竟是怎样的东西,跑得这样快,又叫得这样响!”

“……”

跟她讲话的人唯恐她噜,急急想走开,可是母亲又拉住问:

“你想我能坐着火车去拜省城隍吗?”

“自然可以的,阿南婶,谁也不会阻止你!”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。她举起木槌,紧紧地捏住一束豌豆,很想一槌打下去,可是一转念她却深深地叹息了。

(原载《文学》一九三四年一月一日第二卷第一号)

(1)简析“催,催,催,催;催,催,……”对表现人物的作用。

[关联教材] 《祝福》中“间或一轮”中“轮”的表达效果。

[试写答案]

[解析] 前面四个“催”字,单独成句,给人一种连续不间断地劳作、心里焦急的感觉。分号之后,连用两个“催”,之后是省略号,给人以家务和农活无穷无尽,好像要永远忙碌下去的感觉。下一段“她一天打豆,很少休息”是对这段话的注释,表明母亲强烈的责任心。

[参考答案] ①透露了母亲内心的急迫。②表现了母亲劳作的忙碌。③反映了母亲对家庭的责任感。

(2)结合上下文,赏析文中画横线部分。

[关联教材] 《祝福》中赏析“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此”的解答角度。

[试写答案]

[解析] 画横线部分运用了比喻、排比的修辞手法:“仿佛她已坐了那蛇一样长的怪物飞往另一世界”(比喻),“喂猪……洗衣服……煮饭……”(排比),写出母亲对火车这种新事物的痴迷。“闭上眼睛”“失神”则是细节描写,写出了母亲好奇、陶醉、渴望的心理。前文写到母亲与路人关于火车的对话,表明母亲对火车的神往,在母亲忙碌的生活中是一种舒缓的调节。

[参考答案] ①通过比喻、排比,渲染了火车的神奇与母亲对火车的痴迷。②通过神态、动作等细节,细腻描写了母亲好奇、陶醉和渴望的心理。③叙事上有过渡、舒缓节奏等作用。

一、“三联一依”法赏析词语含义

三“联” 联系词语所在句子的内容及前后句。理解词语必须联系语境,做到“词不离句”,一般有临时性词义的词语、有特殊用法的词语、有指代作用的词语等要这样来理解

三“联” 联系文章的主题或作者的情感态度揣摩词语的含义。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语等依据此法

联系作者的写作意图和当时的社会背景理解词语的含义

一“依” 依托手法挖掘。为了突出表达效果,使语言生动形象,文章往往使用一些修辞、描写手法。因此,可以依托修辞、描写手法挖掘出作者要表达什么意思,要达到什么效果

二、“三抓一规范”解答赏析语句题

1.抓句子的关键词语

重要句子都有凸显其含意的关键性词语,这些关键性词语,可以是主干,也可以是句子的修饰、限制成分。要确切地理解文中重要句子的含意,可从句子结构入手,在抓住主干的同时,特别留心那些修饰、限制成分。句子的修饰、限制成分在一定程度上起着揭示句子内涵的作用。抓住这些词语,就等于拿到了开启理解句子含意之门的钥匙。

2.抓句子的位置

重要句子,或揭示段意,一般处于段首或段尾;或揭示文章脉络层次,往往是那些具有总领性、过渡性、总结性的语句。理解这类句子的含意,常需要考虑它在文中的位置:如果是总领句,解释句意时要考虑其所领起的语段的内容;如果是过渡句,要密切关注上下文段的内容;如果是总结句,就须从上文中寻找相关信息,确定答案要点。

3.抓句子的手法

句子的手法,既可以是人物描写手法,如语言描写、动作描写、神态描写、细节描写等;也可以是修辞手法,如比喻、拟人、借代等。对含有手法的句子的理解,应从手法本身的特点、作用入手,从而透视其深层意义。

规范答题:

采用“手法+内容+效果”的方式:

即分析语句采用了什么手法,写出了什么内容,在文本架构、人物塑造、情感表达、主题呈现等方面产生了怎样的艺术效果。

题型三 赏析语言特色

【教材探源】

1.阅读《祝福》,请结合文本赏析其语言特色。

答案呈现 答案启示

①鲜明的个性化语言。如鲁四老爷在听了祥林嫂被抢的过程后,说了一句:“可恶!然而……。”“可恶”的是祥林嫂的婆婆,闹得沸反盈天,影响了他家的声誉;“然而”一想到婆婆动手抓儿媳是天经地义的事情,自己也就不必多说什么了。表明他是一个道貌岸然的伪君子,是一个典型的封建卫道士形象 小说中所涉及的人物都做到了让每个人的语言符合各自的性格特点、生活经历、身份地位

②准确而又贴切的词语运用。“活物”一词用在人的身上显然是个贬义词,在这里鲁迅先生用以形容祥林嫂以此表达对封建制度的控诉,潜在之意是说封建制度把一个活生生的人搞成了一个仅有一丝气息的“东西”了,把她做人的权利剥夺殆尽 准确而贴切的词语使文章鲜明生动且内涵丰富

③意味深长的炼句。如“她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂”。这是一个变式句,在这里作者把“空的”“下端开了裂”单独放在后面以加深读者的印象:“空的”破碗表明她什么也没乞讨到,生活之凄凉可想而知;“开了裂”的竹竿,则不仅表明她沦为乞丐的时间很长,而且还表明她已经虚弱到几乎把身体的全部重量都压在竹竿上,以致它开了裂 用一种不平常的句式来起强调作用,以加深读者的印象

④修辞手法的运用,即用比喻句来刻画人物。文中用几个形象生动的比喻句来写祥林嫂的外貌,从而显示出她的精神状态,如“脸上瘦削不堪……仿佛是木刻似的”“死尸似的脸上又整日没有笑影”“像是受了炮烙似的缩手”等句把一个受尽精神折磨的悲剧人物刻画得淋漓尽致 修辞可以突出人物或事物的特征,以加深读者的印象

⑤有浓郁的地方特色和乡土气息的语言。《祝福》写的是在江南一个叫鲁镇的小镇上发生的事情。作者在叙写祥林嫂的婚事中让我们看到了那时农村的习俗:祥林嫂第一次“结婚”,是嫁给一个“比她小十岁”的孩子,这种“二十岁大姐十岁郎”式的封建包办婚姻正是旧中国农村的风俗 这篇小说是一部典型的充满着乡土气息,有着浓郁的地方特色的作品

2.请从语言的角度对《荷塘月色》第四段进行赏析。

答案呈现 答案启示

①该段语言生动形象,描绘细致,用词准确;②使用了叠字,使语言具有音乐美;③使用了比喻、拟人、通感等手法,使景物描写更生动逼真,引人入胜 散文的语言特色,也是从词语、句式、修辞运用等角度赏析

【关联高考】

题干示例 (2021·浙江卷)小说用多种风格的人物语言塑造了主人公多方面的品格,试作分析。(小说)

(2020·浙江卷) 赏析文中画线部分的语言特点。(小说)

明辨题型 题干中往往有“分析”“赏析”等作答动词和“语言特色”“语言风格”等表答题方向的名词

4.(2020·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

[前情概要:女歌唱家彼得洛芙娜离婚后带着女儿离开莫斯科,住进了一座小城。在寄居的已去世的波塔波夫老人的房子里,她意外读到了老人儿子——因在前线打仗而负伤的海军中尉波塔波夫写给父亲的信,信中充满了对家的思念,并说出院后要回家一趟。她赶紧把房子及院子收拾一番。]

老技师走了之后,彼得洛芙娜小心翼翼地从抽屉翻找出一包粗粗的螺旋状蜡烛。她把蜡烛插到了钢琴架上的烛台上。晚上,她点燃蜡烛,坐到钢琴前,顿时,整个房子都充满了音乐声。

还在火车上,波塔波夫中尉就算好了,留给他待在父亲那儿的时间不超过一昼夜。火车是下午到达小城的。就在车站,中尉从认识的站长那儿了解到,父亲已经在一个月前去世了,如今在这座屋里住着的是一个带着女儿从莫斯科来的陌生的女歌唱家。站长建议中尉就别回家去了。

中尉沉默了一会,说了声“谢谢”,便走了出去。站长看着他的背影,摇了摇头。

穿过小城,一片暮霭中,波塔波夫终于走到了房子跟前。小心翼翼地打开小门,可是小门还是咯吱地响了一声。花园仿佛抖动了一下。树枝上有雪花簌簌飘落,沙沙作响。他环视四周。雪地里,一条已打扫干净的小径通向旧亭子,他不知不觉地走到了亭子里,把手放在年代已久的栏杆上。远方,森林的尽头,天空雾蒙蒙一片,呈现出粉红色的霞光,大概是月亮在云层后面慢慢升起的缘故。

“怎么会是这样?”波塔波夫一脸茫然,轻声地自言自语道。

赏析文中画线部分的语言特点。

[关联教材] 《祝福》语言特色的赏析角度。

[试写答案]

[解析] ①用词方面:画线部分用了叠词、拟声词,如“簌簌”“沙沙”等来摹写环境,衬托人物心理。②修辞方面:画线文字写月亮升起暗示波塔波夫内心重燃希望,对环境的摹写具有一定的暗示性或象征色彩。③语言整体上具有美感,有诗的特质,如“花园仿佛抖动了一下”这一拟人化的描写表现了波塔波夫内心的悸动。

[参考答案] ①使用叠词、拟声词。如用“簌簌”“沙沙”等摹写环境,衬托人物心理。②语言具有暗示性(或具有象征色彩)。如通过描写月亮升起,暗示(或象征)波塔波夫内心重燃希望。③语言具有诗化风格。如通过“花园仿佛抖动了一下”的拟人化描写,表现波塔波夫内心的情感波澜,情景交融,充满诗意。

多角度鉴赏语言艺术

1.用词之美

鉴赏角度 特点或作用

炼字之美 ①准确;②精练;③生动、形象、传神

叠字(词)之美 ①增强语言的生动性、形象性,使语言具有绘画美;②韵律铿锵悦耳,使语言富有音乐美;③叠字可以组成整齐的句式,使语言具有建筑美;④叠字能使意思强化,起到强调作用

反复之美 突出某种思想,强调某种情感,具有强烈的抒情性和感染力;使上下文联系紧密,使文章有一气呵成之感

化用之美 富有文采,典雅优美

色彩搭配之美 包含感彩、语体色彩上的搭配。①褒贬鲜明;②口头语通俗易懂,生动活泼,平易朴素;书面语体庄重典雅,讲究分寸;方言具有地域特色;文言词语增加历史底蕴

2.句式之美

长短之美 行文错落有致,生动活泼,富于变化

整散之美 句式参差,错落有致,节奏顿挫,音韵和谐

3.修辞之美

如比喻、排比、拟人、对偶、反问等。修辞就是修饰文字词句,运用各种方法,使语言表达得准确、鲜明而又生动有力,情感真挚、强烈而又引人入胜。

4.风格之美

豪放与柔婉 豪放 景象→境界开阔

动词→富有力度

形容词和副词→色彩鲜明

抒情→大多激越昂扬

修辞手法→多用排比、夸张、反复、反问等

柔婉 对象→纤巧细致

情感→细腻缠绵

画面→色调柔和

修辞手法→少用排比、夸张、设问

直露与含蓄 直露 表达感受和观点→比较直接

含蓄 表情达意→不直接 托物言志

借景抒情

多用象征、设问、比喻等

质朴与华丽 质朴(平实) 语言→通俗化、口语化,少描绘性语言

修辞手法→少用修辞手法

华丽(典雅) 语言→多描绘性语言,讲究节奏韵律

修辞手法→多引用、排比、对偶、用典等

庄重与诙谐 庄重 话题→较为严肃

语言→凝重

句式→整齐、完整准确

关联词运用→完整准确

诙谐 语气→轻松幽默

修辞手法→多夸张、反语、比喻等

5.特色之美

(1)时代特色。常表现为文章的一些词语只在某一些特定的时代使用,有明显的时代气息。

(2)地域特色。常表现为大量使用方言、俚语等。比如老舍出生并长期生活在北京,他的《骆驼祥子》中就带有浓郁的北京口语化的词汇。

(3)语体特色。口语充满生活气息,书面语则典雅庄重。

规范答题:

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

文学类文本阅读“共性”突破

文学类文本在语言上的考查点是一致的,都是“体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术”,能力涉及理解重要词句内涵、赏析重要词句、品味语言特色,可以客观选择题的形式考查,也可以主观简答题的形式考查。主观题在具体解答过程中的思维趋向及解题技巧类似,文学类文本的选择题都考查对文本内容、艺术特色的分析鉴赏,因此放在“共性”中一起复习。

共性突破一 语言类题——丰富多彩的语言,博大精深的内涵

题型一 精准把握词句内涵

理解词句内涵一直是高考的重要考点。“理解文中重要词语的含义”主要是指:理解表现文章主旨、蕴含深层含义、反映语言环境、具有临时指代意义的词语的含义。“理解文中重要句子的含意”主要是指:理解意义含蓄、内涵丰富、蕴含深意的句子的含意,理解含有修辞的句子的含意,理解由一定的语境赋予临时意义的句子的含意,理解在表达效果上有特殊作用、结构较复杂、有一定难度的句子的含意,理解有哲理性、起警策作用的句子的含意。无论是词义理解还是句意理解,都需要紧扣语境,由表及里,由实到虚,方能准确、全面地把握。

命题角度一 理解词语内涵

【教材探源】

1.《荷塘月色》一文中第五段的“酣眠”“小睡”各指什么?

答案呈现 答案启示

“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻月光被一层淡淡的云遮住。“朗照”的深透与“酣眠”的深沉相似;月光透过云层照下来是朦朦胧胧的,与人“小睡”时迷迷糊糊的状态相似 理解词语含义需要结合词语的本义与语境义,“酣眠”“小睡”运用了比喻的修辞手法,需解释出其比喻义。词语的类型不同,解题时的思维也不一样,但都需要根据语境来解读

2.阅读《祝福》,理解加点词语的含义。

镇上的人们也仍然叫她祥林嫂,但音调和先前很不同;也还和她讲话,但笑容却冷冷的了。

答案呈现 答案启示

“仍然”二字,道出了人们的称呼未变,说明人们的观念未变。当时的社会是在封建伦理道德观念的统治下,人们认为女人应该是“从一而终”的。“冷冷的”笑容能够看出镇上的人们对祥林嫂的冷漠和歧视,人们在咀嚼赏鉴发生在她身上的悲剧,而不是同情 “仍然”“冷冷的”既有表层意义,又有言外之意。需要考虑词语对小说要素,特别是对人物心理及主旨的表现力

【关联高考】

题干示例 (2017·浙江卷)理解文中加点词语的含义。(小说)

(2017·全国卷Ⅱ)结合全文,说明文中“窗子”的含意。(散文)

明辨题型 题干中有“理解”“说明”“词语”“含义”“内涵”等字眼

1.(2017·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

一种美味

巩高峰

他清晰地记得,六岁那年夏天的那个傍晚,当他把一条巴掌大的草鱼捧到母亲面前时,母亲眼里第一次出现了一种陌生的光。他甚至觉得,他在母亲眼里一定是突然有了地位的,这种感觉在随后下地干活回来的父亲和两位哥哥眼里也得到了证实。

他有些受宠若惊。此前,他的生活就是满村子蹿,上树掏鸟窝,扒房檐摘桃偷瓜。因此,每天的饭都没准时过,啥时肚子饿了回家吃饭,都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿。

那天不一样,母亲把双手在围裙上擦了又擦。母亲终于接过那条鱼时,他忽然有一点点失望,那条本来大得超出他意料的鱼,在母亲的双手之间动弹时,竟然显得那么瘦小。

准确地说,在那之前他没吃过鱼,唇齿间也回荡不起勾涎引馋的味道。他相信两个哥哥应该也极少尝过这东西。在母亲的招呼下,他们手忙脚乱地争抢母亲递过的准备装豆腐的瓷碗。豆腐,是跟年联系在一起的东西了。天!为了那条鱼,母亲要舀一瓷碗的黄豆种子去换半瓷碗的豆腐来搭配。隐隐约约地,他有了美味的概念,还有慢慢浓起来的期待。

父亲坐在灶前一边看着火苗舔着锅底,一边简单地埋怨了几句,似乎是嫌母亲把鱼洗得太干净了,没了鱼腥味。这已经是难得的意外了,平日里,父亲一个礼拜可能也就说这么一句话。父亲埋怨时,母亲正在把那条鱼放进锅里,她轻手轻脚,似乎开了膛破了肚的草鱼还会有被烫痛的感觉。父亲笑了笑,带着点儿嘲意。母亲嗔怪着说,你笑什么笑!鱼真的还没死,还在锅里游呢。说着,母亲还掀了锅盖让父亲看。父亲保持着笑意,不愿起身。

母亲拿着装了葱段蒜末的碗,就那么站着等水烧开。

他则坐在桌前,看这一切时他是不是双手托着腮?他忘了。反正所有的记忆都是那条鱼和围绕着那条鱼而产生的梦一般陌生的气息。那天什么活都不用他干,他是这顿美味的缔造者,可以游手好闲。父母的举动让他觉得他有这个资格。

在豆腐到来时,母亲甚至都没来得及埋怨一下一贯喜欢缺斤短两的豆腐贩子,因为豆腐马上就被切成块下了锅。美味,让他带着很多的迫不及待,还有一点点的张皇。张皇什么呢?鱼都在锅里了,它还能游回村头那条沟里去?不过这种张皇让他有点儿熟悉,在沟里捉到鱼时他也这么心慌来着,因为连他自己都不相信,那条沟里竟然会有鱼。

来不及细细回味了,豆腐一下锅,屋子里顿时鲜香扑鼻。他是第一次知道,鱼的味道原来是这样的,新鲜得让人稍稍发晕。在鱼汤从锅里到上桌之间,他拼命地翕动鼻翼,贪婪地往肺里装这些味道。他相信装得越多,回味的时间就越长。

至于那锅鱼汤具体是什么滋味,他倒完全不记得哪怕一点儿细节。因为全家吃饭喝鱼汤的状态都有些鲁莽,只有嘴唇和汤接触的呼呼声,一碗接一碗时勺子与锅碰撞的叮当声,还有一口与另一口之间换气时隐约的急促。

那天饭桌上的气氛也不一样,一家人习惯的默不作声完全没了踪影,父亲开口谈天气了,两个哥哥则说了今年可能的收成。而母亲,只是嘴含笑意,一遍又一遍地给大家盛汤。

最后,父亲说了一句有点儿没头没脑的话,父亲说,三子该上学了。

他就叫三子。如今回想起来,对鱼汤食不知味的原因应该就是这句话。两个哥哥没进过一天学校的大门。现在到了他三子,父亲说他该上学了。该,就是要,快要的意思。他忘了两个哥哥投过来的眼神的内容,他忘了鱼汤是什么味道,他忘了那个晚上的一切细节。

美味?美味是什么味呢?当他终于能背着书包从村头墙角中出来,忸怩地走进学校的大门,他离美味的书面意思越来越近。但是,他知道美味的真正意思并不是之后的上学,仍然是有鱼的那天晚上——

两个哥哥忽然就饱了,先后离开桌子回屋睡觉,可是鱼汤每个人起码还可以盛两碗。他们没解释为什么,也不用解释,地里的活要起早贪黑,否则这种鱼加豆腐的美味只能还是好多年享受一次。父亲愣了愣,恢复了以往不苟言笑的表情。母亲端着碗,出神,她似乎用眼神示意过父亲别口不择言,但是现在她卸去了笑容,朝着屋外黑糊糊的夜空,一直出神。

可是羊要进圈,牛要喂草,猪还要吃食。都这么愣着不能解决一点儿问题。他起身去做,也只有他还有心情做。

坐在灶前添柴火煮猪食时,已经是最后一件事了。把火点着,添第二把柴火的时候,他就抓着了一个黏黏软软的东西,凑到灶前的火光里一看,是那条鱼!从锅里蹦到地面,它显然已经超越了极限。现在,它早已死了,只是眼里还闪着一丝诡异的光。

(本文有删改)

理解文中加点词语的含义。

(1)陌生的光:

(2)陌生的气息:

[关联教材] 《祝福》中“仍然”与“冷冷的”含义的解答思路。

[试写答案]

[解析] “陌生”指生疏,不熟悉。(1)“陌生的光”是母亲眼里发出的,说明是“第一次”出现的。从下文内容来看,“他有些受宠若惊”说明这目光与平常的目光不同,平常是怎么样的呢?下文说“都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿”,说明平时是不满和责备;母亲眼中有“陌生的光”,可见母亲对他捉来那条鱼的行为是惊奇、赞赏和高兴的。(2)“陌生的气息”是由他捉来的那条鱼产生的,是在父母与平时不同的态度下生发出的气息,以前没有过。由上下文可知,这种气息是美好的,是对家庭氛围的新感觉,与平时一家人少言寡语的苦涩沉闷的氛围不同。“陌生的气息”是他因捉来的那条鱼产生的新感觉,“那天什么活都不用他干”“他是不是双手托着腮”,他很向往这种“陌生的气息”,表达了对美好事物的期待与想象。

[参考答案] (1)①与平时的不满和责备不同。②表达了母亲的惊奇、赞赏与欣慰。(2)①与平时家庭气氛苦涩沉闷不同。②表达了对美好事物的期待与想象。

区分词语类型,思考解题技巧

考查类型 内涵阐释 解题技巧

情感词 体现作者情感态度或文章主旨的词语 1.明确词语所在语段或句子的主要内容,分析语段或句子结构,厘清作者写了几个层面2.明确词语地位。与文章情感(主旨、观点)相关的词一般是文章的核心词语,看清它是文章的标题,还是主旨词或情感词3.从相关语境中找出包含该词或其近义词的句子,体会其情感

续 表

考查类型 内涵阐释 解题技巧

修辞词 运用修辞和写作手法的关键词语 1.解释词语本义2.指明手法,还原词语的语境义,需要联系文本主旨或情感

指代词 有特殊指代(远指、近指、不定指等)的词语 1.先找出该词语所在的具体语句或段落2.圈定特殊语境。一般应运用结构分析的方法,厘清指代对象的位置和范围,根据语境确定指代对象和内容3.将指代内容代入原句中理解,看是否恰当关联教材:《记念刘和珍君》中的“苟活者”“猛士”

特殊词 包含两个方面:(1)在表情达意方面非常出色的动词、形容词、叠词等;(2)有特殊用法的词语,包括贬义褒用、褒义贬用、大词小用、小词大用、词性活用等 1.解释词语本义,根据词语本义,确定词语的色彩(感彩、语体色彩等)2.联系语境,确定词语的特殊用法,或联系特殊语境中所写的内容,如背景、目的、情感等,进而分析其“潜台词”,恰当解释词语的临时含义还需要考虑文章的主旨、作者的情感态度等关联教材:《记念刘和珍君》中“文明人”的特殊含义

1.精准审题

①注意“理解”与“分析”的区别。“分析”的难度大,层级高。

②注意“结合全文”的提示语,它表明该词语可能是“文眼词”,要联系全文主旨来理解。

③注意试题位置及分值。如果放在最后一题,且分值为6分,则该词语一定是理解全文最关键的词语,极可能是探究题。反之,题目则相对容易。

2.紧扣语境

因为理解重要词语含义是考查其语境义,因此,做这类题的阅读是一种语境式阅读,即找出答案所在的语境范围,再细读语境文字。需要根据以下内容确定清晰的语境范围:

(1)词语出现的位置

只要是该位置的上下区域的文字,均是答案要点所在的语境范围,而且在文中出现几次,就有几处语境范围。

还要注意的是,如果该词语出现在文末,其语境范围往往是全文。

(2)题干用语

有的题干明确给出语境范围,如“第×段”等;有的明确告诉要“联系全文”,表明既有词语所在的上下文(局部)语境,又有全文语境,甚至有外部语境。

(3)分值

分值少的,其语境范围往往分布于一段或几段;分值高的,如达到6分,其语境范围往往是全文。

总之,不管语境范围是大还是小,都要有立足全段、全文的语境观照意识,只有这样才能确保答案的准确、完整。一旦语境范围确定了,剩下的就是细读与精读了。

3.规范答题

先说词语本义,再说词语的语境义。重点说语境义,语境义包括指代义、修辞义、主旨义等要点,可结合语境,说明一种或者加以组合。

另外,答题要注意“一同”“一转”。“一同”,指答案组成最好与原词语的词性、结构相同;“一转”,就是要善于转换,即抽象词语具体化,具体词语概括化,形象词语平实化。

命题角度二 精准理解语句内涵

【教材探源】

下列句子均出自鲁迅《记念刘和珍君》一文,解释其含意。

1.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

2.这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

3.苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

答案呈现 答案启示

1.真正的革命斗士,能够面对黑暗现实,不惧怕反动派的血腥屠杀。他们为民族的衰亡、社会的黑暗、人民的痛苦而担忧,他们是痛苦的,所以说是“哀痛者”;他们又不怕牺牲,勇敢战斗,把能为人民而死当作最大的幸福,所以又说是“幸福者”。这两句是对包括死难烈士在内的革命志士的热情讴歌 本句是含蓄句,需要解读含蓄之处,特别是部分关键词

2.讽刺揭露段祺瑞执政府“三一八”大屠杀的野蛮残暴,使历史上“中国军人的屠戮妇婴”和“八国联军的惩创学生”都相形逊色 修辞句(反语),将修辞句还原成没有使用修辞手法的意思明白的句子

3.暂时还未站起来斗争的人,会从中国女子的英勇斗争、互相求助的壮烈事件中看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命志士将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加奋勇前进。该句十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义 主旨句(含蓄句),明确作者意图

【关联高考】

题干示例 (2017·全国卷Ⅲ)结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(散文)

(2016·山东卷)解释画线①处的含意。(小说)

明辨题型 题干中往往有“理解”“分析”“解释”等作答动词和“句子”“含意”等表答题方向的名词

2.(2016·山东卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

天气晴朗,蓝天白云的,一眼望去很惬意。你眼中的世界实际是你心理的投射,吴秋明如果在旁边肯定会这样说的。马骁驭不禁微微一笑。

到达小区,门口的保安照例拦住了马骁驭的车,他报了门牌号码和户主姓名,栏杆抬了起来。他忽然感觉自己心里的那根栏杆,也是这样抬起来的,只是从栏杆下通过的,应该是吴秋明。

马骁驭从后视镜里看了眼自己,感觉自己依然算得上英俊,就算减去百分之三十的夸大,也还不错。

[下文概括二人共同去儿童村,内心彼此接近。]

(节选自裘山山《琴声何来》,有删改)

解释画线处的含意。

[关联教材] 《记念刘和珍君》修辞句的解答技巧。

[试写答案]

[参考答案] 运用比喻的手法,暗示马骁驭已对吴秋明敞开了心扉,把吴秋明放进了自己的心里。

常考重要语句

1.含蓄句——由表及里

(1)联系语境,揣摩句意。这类句子由于某种原因、目的的需要,故意不直说,而运用双关、暗示等手法把含意隐藏于句中,含蓄地表达。所以理解时要联系语境,考虑其所用的手法揣摩句意,注意上下文与之相呼应的阐释句。

(2)揣摩语句的感情因素,需要联系文本的主旨、作者的情感态度。

(3)具体分析含蓄句的外在形式,特别是语句中的关键词。

关联教材:《荷塘月色》第六段“热闹是它们的,我什么也没有”一句是比较含蓄的语句,需要解读“我什么也没有”的原因。联系语境,考虑手法,结合作者写这个语句的心情作答:用这些热闹的声音反衬自己想寻找美景,使自己宁静,平息自己矛盾的心态而不得,依然苦闷哀愁的心情。

2.技巧句——还原本意

第一步,要确定描写或陈述对象。

第二步,要明确语句所使用的修辞或描写、抒情手法。

第三步,将语句“还原”,就是结合语境探求语句的本义,即还原成没使用手法的、意思明白的语句。如使用比喻手法的,透过喻体看到本体等。

关联高考:2016年山东高考《琴声何来》语句的理解。

3.结构复杂句——分清结构层次

理解此类语句需要分点逐步阐释。

(1)附加成分较长的单句,可通过摘取句子主干、留心附加成分的办法来体会。

(2)一个复句,如是一个并列关系的句子,句意应是两个并列意思的相加;如是一个偏正关系的复句,句意应侧重于“正”部分,但“偏”部分也绝不可忽视。一般来说,要从关键词出发,分析单句,探究复句的关系,然后再综合表述。分析时注意联系文章中心和上下文,把句子的核心意蕴揭示出来。

4.文眼句——立足全文

理解这类句子的方法:第一步,整体把握文章的内容,分析文章的主题、感情、观点态度;第二步,抓住句子中显示主题的“关键信息”,紧扣主题,准确理解句子的含意。

关联教材:《荷塘月色》文眼句为“这几天心里颇不宁静”。因“这几天心里颇不宁静”引出去荷塘,赏塘中美景,进而引出江南采莲的旧俗,令“我”惦念起江南,最后又回到家中。从情到景,复又归情,是记游,又是抒情,这样的结构安排恰到好处地服务于写景的需要和表情的需要。

5.结构句——抓住位置

理解语句,首先需要从结构入手,找准句子的“管辖”范围,从句子的“管区”寻找其含意。

(1)总领句:对下文内容进行概括。

(2)总结句:对上文内容进行概括。

(3)过渡句:对上下文进行把握。

(4)照应句:找准照应的语句或段落进行解释。

关联教材:《故都的秋》总领句(也是文眼句)“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。此句是本文的文眼,下文都是围绕“清、静、悲凉”来写故都的秋的,本句在全文中起到了统领全文、奠定全文感情基调的作用。

题型二 赏析重要词句

【教材探源】

1.鲁迅在《祝福》中写祥林嫂的眼睛时用“间或一轮”,为什么不把“轮”换成“转”?

答案呈现 答案启示

“转”与“轮”的区别在于,“转”是可以任意方向地动眼珠,而“轮”是只能绕着一个固定的轨迹移动。由此可见,相比来说,用“转”来形容,显得眼睛更灵活,而祥林嫂此时已经是一个目中无神的乞丐,用“半死半活”这个词形容毫不夸张,所以“轮”要比“转”更加生动形象,更能体现人物神态特征 (1)“‘轮’是只能绕着一个固定的轨迹移动”,理解词语含义要解释词语的本义(2)“祥林嫂此时已经是一个目中无神的乞丐,用‘半死半活’这个词形容毫不夸张”,要解释词语的语境义(3)“人物神态特征”,即要考虑这个词语在塑造人物方面的作用

2.请对《祝福》中“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此”这一句进行赏析。

答案呈现 答案启示

这句话运用反复的修辞手法(手法),概括出浓重的封建思想统治下的鲁镇是一个封闭的小镇(语句表现内容),这里的人们保守、迷信(联系前文与时代背景),同时也表达了“我”对这个环境厌恶的心理(主旨)。这又同祥林嫂的命运和“我”对祥林嫂的态度密切相关(情节) (1)理解语句,要考虑语句采用的手法(2)要概括语句内容(3)要联系时代背景(4)要紧扣情感主旨

【关联高考】

题干示例 (2020·天津卷)请赏析文中画线句子。(散文)

(2017·浙江卷)赏析文中画线的句子。(小说)

(2016·浙江卷)简析“催,催,催,催;催,催,……”对表现人物的作用。(散文)

明辨题型 题干中有“词语”“语句”“含义”“内涵”等表答题方向的名词和“赏析”“简析”“分析”等作答动词

3.(2016·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

母 亲

何家槐

看见一阵人穿得清清楚楚的打她身边走过,母亲亮着眼睛问:

“你们可是看火车去的?”

“是的,阿南婶!”

“我也想去。”

“要去就去,又没有谁阻止你。”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。她成年忙碌,尤其是在收豆的时候。这几天一放光她就起身,把家事料理妥当以后,她又忙着跑到天井里,扫干净了地,然后取下挂在泥墙上,屋檐下,或者枯树枝中间的豌豆,用一个笨重的木槌打豆。

这几天天气很好,虽则已是十一月了,却还是暖和和的,象春天。

母亲只穿着一身单衣,戴一顶凉帽,一天到晚的捶着豌豆,一束又一束的。豆非常干燥,所以打豆一点不费力,有许多直象灯花的爆裂,自然而然的会裂开,象珍珠似的散满一地。可是打完豆以后,她还得理清枯叶泥沙,装进大竹篓,而且亲自挑上楼去。这些本来需要男子做的事,真苦够她了。

催,催,催,催;催,催,……

她一天打豆,很少休息,连头也难得一抬。可是当她听到火车吹响汽笛的时候,她就放下了工作,忘神地抬起头来,倾听,闭着眼思索,有时还自言自语:

“唉,要是我能看一看火车!”

车站离我们家里并不很远,火车经过的时候,不但可以听到汽笛的声音,如果站在山坡上,还能够看见打回旋的白烟。因为附近有铁路还是最近的事,所以四方八面赶去看火车的人很多。

母亲打豆的天井,就在大路旁,村里人都得经过她的身边,如果要去火车站。一有人过去,她总要探问几句,尤其当他们回来的时候:

“看见了没有?”

“自然看见了,阿南婶!”

“象蛇一样的长吗?”

“有点儿象。”

“只有一个喷火的龙头,却能带着几十节几百节的车子跑,不很奇怪吗?”

“真的很奇怪。”

因为她象小孩子似的,不断地问长问短,有许多人简直让她盘问得不能忍受:

“我们回答不了许多的,阿南婶,最好你自己去看!”

“我自己?”

她仿佛吃了一惊,看火车,在她看来象是永远做不到的事。

“是的,你要去就去,谁也不会阻止你!”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。她一生很少出门,成年累月的给钉在家里,象钉子一样。

在这呆滞古板、很少变化的生活中,她对火车发生了很大的兴趣。那悠长的,古怪的汽笛,尤其使她起了辽远的,不可思议的幻想,飘飘然,仿佛她已坐了那蛇一样长的怪物飞往另一世界。不论什么时候一听到那种声音,她就闭上眼睛,似乎她在听着天外传来的呼唤。完全失神一样地,喂猪她会马上放下麦粥桶,洗衣服她会马上放下板刷,在煮饭的时候,她也会立刻抛开火钳,有时忘了添柴,有时却尽管把柴往灶门送,以致不是把饭煮得半生半熟,就是烧焦了半锅。

“你也是坐着火车回来的吗?”

她时常问从省城回来的人。

“是的,阿南婶!”

“火车跑得很快吗?”

“一天可以跑一千多里路,我早上还在杭州,现在却在这儿跟你讲话了。”

“那末比航船还快?”

“自然自然。”

“它是怎样跑的呢?”

“那可说不上来。”

“哦,真奇怪——”她感叹着说,“一天跑一千多里路,如果用脚走,脚胫也要走断了。这究竟是怎样的东西,跑得这样快,又叫得这样响!”

“……”

跟她讲话的人唯恐她噜,急急想走开,可是母亲又拉住问:

“你想我能坐着火车去拜省城隍吗?”

“自然可以的,阿南婶,谁也不会阻止你!”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。她举起木槌,紧紧地捏住一束豌豆,很想一槌打下去,可是一转念她却深深地叹息了。

(原载《文学》一九三四年一月一日第二卷第一号)

(1)简析“催,催,催,催;催,催,……”对表现人物的作用。

[关联教材] 《祝福》中“间或一轮”中“轮”的表达效果。

[试写答案]

[解析] 前面四个“催”字,单独成句,给人一种连续不间断地劳作、心里焦急的感觉。分号之后,连用两个“催”,之后是省略号,给人以家务和农活无穷无尽,好像要永远忙碌下去的感觉。下一段“她一天打豆,很少休息”是对这段话的注释,表明母亲强烈的责任心。

[参考答案] ①透露了母亲内心的急迫。②表现了母亲劳作的忙碌。③反映了母亲对家庭的责任感。

(2)结合上下文,赏析文中画横线部分。

[关联教材] 《祝福》中赏析“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此”的解答角度。

[试写答案]

[解析] 画横线部分运用了比喻、排比的修辞手法:“仿佛她已坐了那蛇一样长的怪物飞往另一世界”(比喻),“喂猪……洗衣服……煮饭……”(排比),写出母亲对火车这种新事物的痴迷。“闭上眼睛”“失神”则是细节描写,写出了母亲好奇、陶醉、渴望的心理。前文写到母亲与路人关于火车的对话,表明母亲对火车的神往,在母亲忙碌的生活中是一种舒缓的调节。

[参考答案] ①通过比喻、排比,渲染了火车的神奇与母亲对火车的痴迷。②通过神态、动作等细节,细腻描写了母亲好奇、陶醉和渴望的心理。③叙事上有过渡、舒缓节奏等作用。

一、“三联一依”法赏析词语含义

三“联” 联系词语所在句子的内容及前后句。理解词语必须联系语境,做到“词不离句”,一般有临时性词义的词语、有特殊用法的词语、有指代作用的词语等要这样来理解

三“联” 联系文章的主题或作者的情感态度揣摩词语的含义。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语等依据此法

联系作者的写作意图和当时的社会背景理解词语的含义

一“依” 依托手法挖掘。为了突出表达效果,使语言生动形象,文章往往使用一些修辞、描写手法。因此,可以依托修辞、描写手法挖掘出作者要表达什么意思,要达到什么效果

二、“三抓一规范”解答赏析语句题

1.抓句子的关键词语

重要句子都有凸显其含意的关键性词语,这些关键性词语,可以是主干,也可以是句子的修饰、限制成分。要确切地理解文中重要句子的含意,可从句子结构入手,在抓住主干的同时,特别留心那些修饰、限制成分。句子的修饰、限制成分在一定程度上起着揭示句子内涵的作用。抓住这些词语,就等于拿到了开启理解句子含意之门的钥匙。

2.抓句子的位置

重要句子,或揭示段意,一般处于段首或段尾;或揭示文章脉络层次,往往是那些具有总领性、过渡性、总结性的语句。理解这类句子的含意,常需要考虑它在文中的位置:如果是总领句,解释句意时要考虑其所领起的语段的内容;如果是过渡句,要密切关注上下文段的内容;如果是总结句,就须从上文中寻找相关信息,确定答案要点。

3.抓句子的手法

句子的手法,既可以是人物描写手法,如语言描写、动作描写、神态描写、细节描写等;也可以是修辞手法,如比喻、拟人、借代等。对含有手法的句子的理解,应从手法本身的特点、作用入手,从而透视其深层意义。

规范答题:

采用“手法+内容+效果”的方式:

即分析语句采用了什么手法,写出了什么内容,在文本架构、人物塑造、情感表达、主题呈现等方面产生了怎样的艺术效果。

题型三 赏析语言特色

【教材探源】

1.阅读《祝福》,请结合文本赏析其语言特色。

答案呈现 答案启示

①鲜明的个性化语言。如鲁四老爷在听了祥林嫂被抢的过程后,说了一句:“可恶!然而……。”“可恶”的是祥林嫂的婆婆,闹得沸反盈天,影响了他家的声誉;“然而”一想到婆婆动手抓儿媳是天经地义的事情,自己也就不必多说什么了。表明他是一个道貌岸然的伪君子,是一个典型的封建卫道士形象 小说中所涉及的人物都做到了让每个人的语言符合各自的性格特点、生活经历、身份地位

②准确而又贴切的词语运用。“活物”一词用在人的身上显然是个贬义词,在这里鲁迅先生用以形容祥林嫂以此表达对封建制度的控诉,潜在之意是说封建制度把一个活生生的人搞成了一个仅有一丝气息的“东西”了,把她做人的权利剥夺殆尽 准确而贴切的词语使文章鲜明生动且内涵丰富

③意味深长的炼句。如“她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂”。这是一个变式句,在这里作者把“空的”“下端开了裂”单独放在后面以加深读者的印象:“空的”破碗表明她什么也没乞讨到,生活之凄凉可想而知;“开了裂”的竹竿,则不仅表明她沦为乞丐的时间很长,而且还表明她已经虚弱到几乎把身体的全部重量都压在竹竿上,以致它开了裂 用一种不平常的句式来起强调作用,以加深读者的印象

④修辞手法的运用,即用比喻句来刻画人物。文中用几个形象生动的比喻句来写祥林嫂的外貌,从而显示出她的精神状态,如“脸上瘦削不堪……仿佛是木刻似的”“死尸似的脸上又整日没有笑影”“像是受了炮烙似的缩手”等句把一个受尽精神折磨的悲剧人物刻画得淋漓尽致 修辞可以突出人物或事物的特征,以加深读者的印象

⑤有浓郁的地方特色和乡土气息的语言。《祝福》写的是在江南一个叫鲁镇的小镇上发生的事情。作者在叙写祥林嫂的婚事中让我们看到了那时农村的习俗:祥林嫂第一次“结婚”,是嫁给一个“比她小十岁”的孩子,这种“二十岁大姐十岁郎”式的封建包办婚姻正是旧中国农村的风俗 这篇小说是一部典型的充满着乡土气息,有着浓郁的地方特色的作品

2.请从语言的角度对《荷塘月色》第四段进行赏析。

答案呈现 答案启示

①该段语言生动形象,描绘细致,用词准确;②使用了叠字,使语言具有音乐美;③使用了比喻、拟人、通感等手法,使景物描写更生动逼真,引人入胜 散文的语言特色,也是从词语、句式、修辞运用等角度赏析

【关联高考】

题干示例 (2021·浙江卷)小说用多种风格的人物语言塑造了主人公多方面的品格,试作分析。(小说)

(2020·浙江卷) 赏析文中画线部分的语言特点。(小说)

明辨题型 题干中往往有“分析”“赏析”等作答动词和“语言特色”“语言风格”等表答题方向的名词

4.(2020·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

[前情概要:女歌唱家彼得洛芙娜离婚后带着女儿离开莫斯科,住进了一座小城。在寄居的已去世的波塔波夫老人的房子里,她意外读到了老人儿子——因在前线打仗而负伤的海军中尉波塔波夫写给父亲的信,信中充满了对家的思念,并说出院后要回家一趟。她赶紧把房子及院子收拾一番。]

老技师走了之后,彼得洛芙娜小心翼翼地从抽屉翻找出一包粗粗的螺旋状蜡烛。她把蜡烛插到了钢琴架上的烛台上。晚上,她点燃蜡烛,坐到钢琴前,顿时,整个房子都充满了音乐声。

还在火车上,波塔波夫中尉就算好了,留给他待在父亲那儿的时间不超过一昼夜。火车是下午到达小城的。就在车站,中尉从认识的站长那儿了解到,父亲已经在一个月前去世了,如今在这座屋里住着的是一个带着女儿从莫斯科来的陌生的女歌唱家。站长建议中尉就别回家去了。

中尉沉默了一会,说了声“谢谢”,便走了出去。站长看着他的背影,摇了摇头。

穿过小城,一片暮霭中,波塔波夫终于走到了房子跟前。小心翼翼地打开小门,可是小门还是咯吱地响了一声。花园仿佛抖动了一下。树枝上有雪花簌簌飘落,沙沙作响。他环视四周。雪地里,一条已打扫干净的小径通向旧亭子,他不知不觉地走到了亭子里,把手放在年代已久的栏杆上。远方,森林的尽头,天空雾蒙蒙一片,呈现出粉红色的霞光,大概是月亮在云层后面慢慢升起的缘故。

“怎么会是这样?”波塔波夫一脸茫然,轻声地自言自语道。

赏析文中画线部分的语言特点。

[关联教材] 《祝福》语言特色的赏析角度。

[试写答案]

[解析] ①用词方面:画线部分用了叠词、拟声词,如“簌簌”“沙沙”等来摹写环境,衬托人物心理。②修辞方面:画线文字写月亮升起暗示波塔波夫内心重燃希望,对环境的摹写具有一定的暗示性或象征色彩。③语言整体上具有美感,有诗的特质,如“花园仿佛抖动了一下”这一拟人化的描写表现了波塔波夫内心的悸动。

[参考答案] ①使用叠词、拟声词。如用“簌簌”“沙沙”等摹写环境,衬托人物心理。②语言具有暗示性(或具有象征色彩)。如通过描写月亮升起,暗示(或象征)波塔波夫内心重燃希望。③语言具有诗化风格。如通过“花园仿佛抖动了一下”的拟人化描写,表现波塔波夫内心的情感波澜,情景交融,充满诗意。

多角度鉴赏语言艺术

1.用词之美

鉴赏角度 特点或作用

炼字之美 ①准确;②精练;③生动、形象、传神

叠字(词)之美 ①增强语言的生动性、形象性,使语言具有绘画美;②韵律铿锵悦耳,使语言富有音乐美;③叠字可以组成整齐的句式,使语言具有建筑美;④叠字能使意思强化,起到强调作用

反复之美 突出某种思想,强调某种情感,具有强烈的抒情性和感染力;使上下文联系紧密,使文章有一气呵成之感

化用之美 富有文采,典雅优美

色彩搭配之美 包含感彩、语体色彩上的搭配。①褒贬鲜明;②口头语通俗易懂,生动活泼,平易朴素;书面语体庄重典雅,讲究分寸;方言具有地域特色;文言词语增加历史底蕴

2.句式之美

长短之美 行文错落有致,生动活泼,富于变化

整散之美 句式参差,错落有致,节奏顿挫,音韵和谐

3.修辞之美

如比喻、排比、拟人、对偶、反问等。修辞就是修饰文字词句,运用各种方法,使语言表达得准确、鲜明而又生动有力,情感真挚、强烈而又引人入胜。

4.风格之美

豪放与柔婉 豪放 景象→境界开阔

动词→富有力度

形容词和副词→色彩鲜明

抒情→大多激越昂扬

修辞手法→多用排比、夸张、反复、反问等

柔婉 对象→纤巧细致

情感→细腻缠绵

画面→色调柔和

修辞手法→少用排比、夸张、设问

直露与含蓄 直露 表达感受和观点→比较直接

含蓄 表情达意→不直接 托物言志

借景抒情

多用象征、设问、比喻等

质朴与华丽 质朴(平实) 语言→通俗化、口语化,少描绘性语言

修辞手法→少用修辞手法

华丽(典雅) 语言→多描绘性语言,讲究节奏韵律

修辞手法→多引用、排比、对偶、用典等

庄重与诙谐 庄重 话题→较为严肃

语言→凝重

句式→整齐、完整准确

关联词运用→完整准确

诙谐 语气→轻松幽默

修辞手法→多夸张、反语、比喻等

5.特色之美

(1)时代特色。常表现为文章的一些词语只在某一些特定的时代使用,有明显的时代气息。

(2)地域特色。常表现为大量使用方言、俚语等。比如老舍出生并长期生活在北京,他的《骆驼祥子》中就带有浓郁的北京口语化的词汇。

(3)语体特色。口语充满生活气息,书面语则典雅庄重。

规范答题:

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录