2.2.3.3【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 “情境”类主观简答题

文档属性

| 名称 | 2.2.3.3【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 “情境”类主观简答题 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-14 11:18:40 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

文学类文本“情境”类主观简答题

文学类文本阅读除常规题型外,新高考又有创新考法——情境类主观题。

一、“情境”题是《2020语文课程标准》的要求

语文学科核心素养是在具体的阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动中形成与发展,并通过具体、多样的实践活动表现、展示出来的。考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容。

以具体情境为载体。真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体。语文实践活动情境主要包括个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境。其中,学科认知情境侧重“这一篇”的特点,在小说阅读中已经复习过,散文也是类似的道理,不再赘述。

二、“情境”题是《高考评价体系》的要求

《高考评价体系》中“一核四层四翼”,“四翼”无一不提及“情境”:

(1)基础性包括学科内容的基本性、通用性以及情境的典型性。

(2)综合性不仅针对学科内容,还包括情境的复杂性。

(3)应用性要求以贴近时代、贴近社会、贴近生活的生活实践或学习探索问题情境为载体。

(4)创新性要求创设合理情境,设置新颖的试题呈现方式和设问方式。

特色一 个性探究——侧重个人体验情境类题

“个人体验情境”指向学生个体独自开展的语文实践活动,如在文学作品阅读过程中体验丰富的情感,尝试不同的阅读方法以及创作文学作品等。

1.(2021·八省联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

文本一:

国文教员

金克木[注]

我上小学时白话文刚代替文言文,国语教科书很浅,没有什么难懂的。五六年级的教师每星期另发油印的课文,实际上代替了教科书。他的教法很简单,不逐字逐句讲解,认为学生能自己懂的都不讲,只提问,试试懂不懂。先听学生朗读课文,他纠正或提问。轮流读,他插在中间讲解难点。课文读完了,第二天就要背诵。一个个站起来背,他站在旁边听。背不下去就站着,另一人从头再背。教科书可以不背,油印课文非背不可。文长,还没轮流完就下课了,文短,背得好,背完了,一堂课还有时间,他就发挥几句,或短或长,仿佛随意谈话。一听摇铃,不论讲完话没有,立即下课。

他选的文章极其杂乱,古今文白全有,有些过了六十多年我还记得。不是自夸记忆力好,是因为这些文后来都进入了中学、大学的读本。那时教小学的教员能独自看上这些诗文,选出来并能加上自己的见解讲课,不是容易的事。现在零星写几段作为闲谈。

记得五年级上的第一篇油印课文是蔡元培的《洪水与猛兽》。文很短,又是白话,大家背完了还有点时间。老师就问:“第一句是‘两千多年前有个人名叫孟轲。为什么不叫‘孟子’?你们听到过把孔夫子叫作‘孔丘’吗?”那时孔孟是大圣大贤,是谁也不敢叫出名字的。我在家念的《论语》里的“丘”字都少一笔而且只能念成“某”字。对孟子轻一点,轲字不避讳了,但也不能直呼其名。老师的问题谁也答不出,于是他讲,这第一句用一个“轲”字就是有意的,表示圣贤也是平常人,大家平等。这就引出了文中的议论。

还有一篇也是白话,是《老残游记》的大明湖一段。这篇较长,背书时堂上有许多人站着。他们会高声唱古书,不会背长篇白话。好在选的还是文言多白话少。有一篇是龚自珍的《病梅馆记》。从他讲课中我第一次听到桐城派、阳湖派、“不立宗派”的名目。课文背完了,老师说了一句:“希望你们长大了不要做病梅。”刚说完,铃声响了,他立即宣布下课。

他也教诗词。教了一首七言古体诗,很长,题为《看山读画楼坐雨得诗》,写雨中山景变化。诗中提到不少山水画名家。荆浩、关仝、董源、巨然等名字,我就是从这篇诗知道的。当然那时我们谁也无福见到古画。教词,他选了两首李后主的,两首苏东坡的。背完了,他又提出问题,说,“罗衾不耐五更寒”,“高处不胜寒”,两个“寒”有什么不同?一个怨被薄,是皇帝。一个说太高,是做官的。为什么一样寒冷有两种说法?他还没发挥完,下课了。

有意思的是他选了《史记》的“鸿门宴”。文较长,教得也较久,还有许多人背不出,站着。老师说,重念重背,第二天背完有时间了,他又高谈阔论了。他说,起头先摆出双方兵力,刘邦兵少得多,所以项羽请他吃饭,他不能不去。不能多带人,只带一文一武:张良、樊哙。这就够了。司马迁讲完这段历史,最后一句是“立诛杀曹无伤”,这个“立”字是什么意思?有人回答是“立刻”,又问:为什么着重“立刻”?自己回答:因为这是和项羽通消息的内奸,非除不可,还要杀得快。项伯对刘邦通消息,又在席上保护刘邦,也是内奸,为什么项羽不杀他?反而把自己人曹无伤告诉刘邦,难道想不到刘邦会杀他?从这一个“立”字可以看出司马迁要指出刘邦有决断。项羽有范增给他看玉玦也决断不下来。刘邦是聪明人,所以兵少而成功。项羽是糊涂虫,没主意,办事犹犹疑疑,所以兵多将广也失败。他把自己手下的韩信、陈平都赶到刘邦一边去了,太史公司马迁不仅叙述历史还评论历史,先讲什么,后讲什么,字字句句都再三斟酌选用,所以是头一位大文人,大手笔。看书做文,必须这样用心思。不背不行,光背也不行。

这位教师引我进了文字,而我也被文字纠缠了一辈子。我究竟应不应该感谢他?自己也不知道。

文本二:

评曰:这些小品文算不算小说?绝不是从外国介绍进来的essay, 那种散文的标准是法国蒙田和英国培根的议论短文以及英国兰姆的随笔文章。这些小小说倒像是中国的老传统,《汉书·艺文志》说小说家者流出于稗官,是“九流”之外的第十流,但仍旧是出于“王官”即中央政府部门,不过气派不大,所以比作小稗子。《世说新语》也是这一类小说。尽管里面的大人物有名有姓,但其言行查考起来,还是传闻居多。若不叫“小说”而叫“世说”,那就既好听又符合《汉书》里关于稗官小说的说法:“街谈巷语,道听途说。”清末民初所谓社会小说、言情小说、武侠小说、侦探小说等的分类多指长篇,短篇的叫作笔记小说,把唐人宋人的一些短文有点故事的都算进去,不论所记是真是假。外国到了现代,小说的体裁也够包罗万象了,所以这里的一些小文收入小说集不能算错。好在都没有列出姓名,是真是假,也就无须考证了。

【注】 金克木(1912-2000),著名学者。晚年曾写有多篇回忆性的短文,集为“化尘残影”随笔集,并附自评。文本一《国文教员》为“化尘残影”之一,文本二即“化尘残影”自评。

如欲以“一则‘新世说’”为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点。

[解题导引] 此题是个人体验情境类题,要求列出评论要点,实质考查理解分析能力。作答文体是小评论,以“一则‘新世说’”为题,就要符合“世说”类小说的写作特点,记录人物言行,品评人物风格;设题情境“新世说”突出“新”,即以新的方式反映新的时代内容;紧扣“文本二”,体现学者金克木独特的小说观念。

[试写答案]

[参考答案] ①记录人物言行,品评人物风格,具有“世说”类小说的特点。②以新的方式反映新的时代内容。③体现了学者金克木独特的小说观念。

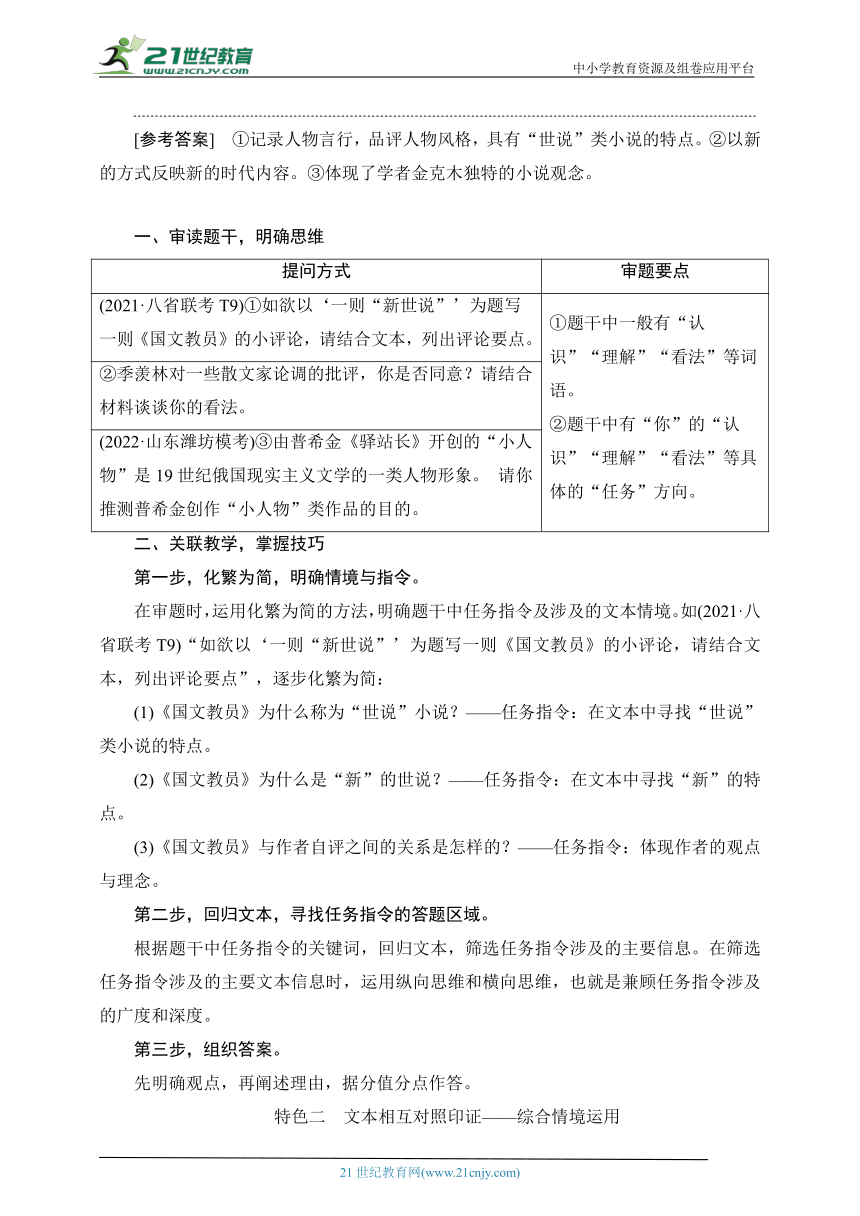

一、审读题干,明确思维

提问方式 审题要点

(2021·八省联考T9)①如欲以‘一则“新世说”’为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点。 ①题干中一般有“认识”“理解”“看法”等词语。②题干中有“你”的“认识”“理解”“看法”等具体的“任务”方向。

②季羡林对一些散文家论调的批评,你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。

(2022·山东潍坊模考)③由普希金《驿站长》开创的“小人物”是19世纪俄国现实主义文学的一类人物形象。 请你推测普希金创作“小人物”类作品的目的。

二、关联教学,掌握技巧

第一步,化繁为简,明确情境与指令。

在审题时,运用化繁为简的方法,明确题干中任务指令及涉及的文本情境。如(2021·八省联考T9)“如欲以‘一则“新世说”’为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点”,逐步化繁为简:

(1)《国文教员》为什么称为“世说”小说?——任务指令:在文本中寻找“世说”类小说的特点。

(2)《国文教员》为什么是“新”的世说?——任务指令:在文本中寻找“新”的特点。

(3)《国文教员》与作者自评之间的关系是怎样的?——任务指令:体现作者的观点与理念。

第二步,回归文本,寻找任务指令的答题区域。

根据题干中任务指令的关键词,回归文本,筛选任务指令涉及的主要信息。在筛选任务指令涉及的主要文本信息时,运用纵向思维和横向思维,也就是兼顾任务指令涉及的广度和深度。

第三步,组织答案。

先明确观点,再阐述理由,据分值分点作答。

特色二 文本相互对照印证——综合情境运用

近几年高考文学类文本阅读多次出现以具体情境为载体融入个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境类题目。文本相互对照情境型是2021年新高考卷Ⅱ与2021年八省联考模拟题中出现的新题型。阅读文本为两个,第一个文本为小说,第二个文本为文学概论。前者从文学的角度阐述情感世界,折射主旨;后者从理论的维度诠释道理。两个文本相互参证,形成一组上佳的考试文本。这属于群文阅读模式,实际是考查考生的理解分析能力,考生在理解文本内容时要重视情境载体的设置,特别是学科认知情境、个人体验情境和社会生活情境的综合现象。

2.(2021·新高考卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

放 猖

废 名

故乡到处有五猖庙,其规模比土地庙还要小得多,土地庙好比是一乘轿子,与之相比五猖庙则等于一个火柴匣子而已。猖神一共有五个,大约都是士兵阶级,在春秋佳日,常把他们放出去“猖”一下,所以驱疫也。“猖”的意思就是各处乱跑一阵,故做母亲的见了自己的孩子应归家时未归家,归家了乃责备他道:“你在哪里‘猖’了回来呢?”猖神例以壮丁扮之,都是自愿的。有时又由小孩子扮之,这便等于额外兵,是父母替他许愿,当了猖兵便可以没有灾难,身体健康。我当时非常羡慕这种小猖兵,心想我家大人何以不让我也来做一个呢?猖兵赤膊,着黄布背心,这算是制服,公备的。另外,谁做猖谁自己得去借一件女裤穿着,而且必须是红的。装束好了以后,再来“打脸”。打脸即是画花脸,这是我最感兴趣的,看着他们打脸,羡慕已极,其中有小猖兵,更觉得天下只有他们有地位了,可以自豪了,像我这天生的,本来如此的脸面,算什么呢?打脸之后,再来“练猖”,即由道士率领着在神前画符念咒,然后便是猖神了,他们再没有人间的自由,即是不准他们说话,一说话便要肚子痛的。这也是我最感兴趣的,人间的自由本来莫过于说话,而现在不准他们说话,没比这个更显得他们已经是神了,他们不说话,他们已经同我们隔得很远,他们显得是神,我们是人是小孩子,我们可以淘气,可以嬉笑着逗他们,逗得他们说话,而一看他们是花脸,这其间便无可奈何似的,我们只有退避三舍了,我们简直已经不认得他们。何况他们这时手上已经拿着叉,拿着叉郎当郎当的响,真是天兵天将的模样了。说到叉,是我小时最喜欢的武器,叉上串有几个铁轮,拿着把柄一上一下郎当着,那个声音把小孩子的什么话都说出了,便是小孩子的欢喜。我最不会做手工,我记得我曾做过叉,以吃饭的筷子做把柄,其不讲究可知,然而是我的创作了。我的叉的铁轮是在城里一个高坡上(我家住在城里)拾得的洋铁屑片剪成的。在练猖一幕之后,才是名副其实放猖,即由一个凡人拿了一面大锣敲着,在前面率领着,拼命地跑着,五猖在后面跟着拼命地跑着,沿家逐户地跑着,每家都得升堂入室,被爆竹欢迎着,跑进去,又跑出来,不大的工夫在乡一村在城一门家家跑遍了。我则跟在后面喝彩。放猖的时间总在午后,到了夜间则是“游猖”,这时不是跑,是抬出神来,由五猖护着,沿村或沿街巡视一遍,灯烛辉煌,打锣打鼓还要吹喇叭,我的心里却寂寞之至,正如过年到了元夜的寂寞,因为游猖接着就是“收猖”了,今年的已经完了。

到了第二天,遇见昨日的猖兵时,我每每把他从头至脚打量一番,仿佛一朵花已经谢了,他的奇迹都到哪里去了呢?尤其是看着他说话,他说话的语言太是贫穷了,还不如不说话。

(有删改)

文本二:

莫须有先生教国语

废 名

莫须有先生教国语,第一要学生知道写什么,第二要怎么写,说起来是两件事,其实是一件,只要你知道写什么,你自然知道怎么写。要小孩子知道写什么,其实很简单,只要你自己是小孩子,你能懂得小孩子的欢喜你便能引得他们写什么了。

莫须有先生在金家寨小学教国语,有一回出一个“荷花”的作文题,因为他小时喜欢乡下塘里的荷花、荷叶、藕。凡属小孩子都应该喜欢,而且曾经有李笠翁关于这个题目写了一篇很好的散文,莫须有先生自己的文章还近于诗,诗则有时强人之所不能,若李笠翁的《芙蕖》能说到荷叶的用处,是训练小孩子作文的好例子。荷叶还可以拿到杂货店里去包东西。莫须有先生出了荷花这个题目,心里便有一种预期,不知有学生能从荷塘说到杂货店否?结果没有,莫须有先生颇寂寞,有一学生之所作,篇幅甚短,极饶意趣,他说清早起来看见荷塘里荷叶上有一小青蛙,青蛙蹲在荷叶上一动也不动,“像羲皇时代的老百姓”,莫须有先生很佩服他的写实。

民间有“放猖”“送油”的风俗,莫须有先生小时顶喜欢看“放猖”,看“送油”,现在在乡下住着,这些事情真是“乐与数晨夕”了,颇想记录下来,却是少暇,因之拿来出题给学生作文,看他们能写生否,他们能将“放猖”“送油”写在纸上,国语教育可算成功了。作这两个题目的学生很多,但都不能写得清楚明白,令异乡人读之如身临其境、一目了然。可见文字非易事,单是知道写什么也还是不行的。小孩子都喜欢“放猖”,喜欢“送油”,然而他们写不出,他们的文字等于做手势而已。

莫须有先生坐飞机以后,已经重来大学执教了,莫须有先生又开始有闲作文章,乃居然写了一篇《放猖》,此事令他很愉快,好像是一种补过的快乐。

(节选自《莫须有先生坐飞机以后》,有删改)

文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。

[解题导引] 作者用儿童的视角来写鬼神祭祀之事,用儿童一样纯真而敏感的眼睛来观察,用儿童非理性的直觉来体验。

(1)内心羡慕:“有时又由小孩子扮之……我当时非常羡慕这种小猖兵,心想我家大人何以不让我也来做一个呢”“这也是我最感兴趣的……没比这个更显得他们已经是神了”“我们简直已经不认得他们……我则跟在后面喝彩”。作者记述“放猖”这一习俗时站在孩子的角度,用孩子童真的视角来看待和感知,写出孩子对猖兵的极大兴趣以及内心的羡慕之情。

(2)快乐的闹剧:“谁做猖谁自己得去借一件女裤穿着,而且必须是红的”“他们再没有人间的自由,即是不准他们说话,一说话便要肚子痛的。这也是我最感兴趣的”“沿家逐户地跑着……我则跟在后面喝彩”。原本严肃、庄重的习俗用孩子的视角来看,简直是一出闹剧,因为孩子感兴趣的地方总是充满了欢快的气氛。

(3)热闹后的寂寞:“放猖的时间总在午后,到了夜间则是‘游猖’……我的心里却寂寞之至,正如过年到了元夜的寂寞,因为游猖接着就是‘收猖’了,今年的已经完了”。“放猖”是一年一次,对孩子而言,快乐的闹剧之后自然是寂寞的。

(4)偶像的破灭:“到了第二天……还不如不说话”。原本神奇的猖兵在放猖后回归生活本色,在孩子眼里没有了光泽和神奇,就像自己的偶像梦破灭了一样。

[试写答案]

[参考答案] 鬼神祭祀之事在成年人眼中是郑重、严肃、不可亵渎的,作者却将“放猖”习俗置于童真未泯、稚气天真的孩子的眼底,用儿童一样纯真而敏感的眼睛来观察,用儿童非理性的直觉来体验。(1)觉得“放猖”的猖兵很神奇,内心羡慕;(2)“放猖”的习俗简直就是一场快乐的闹剧;(3)“放猖”后要面对热闹后的寂寞;(4)再见昨日的猖兵时有偶像破灭之感。

一、审读题干,明确思维

提问方式 审题要点

(2021·新高考卷Ⅱ)①文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。 (1)题干中有“文本一”“文本二” 提示语。(2)文本中有表明观点或态度的语句。

(2021·八省联考)②作者自评“这些小小说倒像是中国的老传统”。请结合文本二,分析作者心目中传统小说的特点。

(2022·烟台模考)③请结合文本一的内容分析其“向现代发言”的特点。

二、关联教学,掌握技巧

第一步,审读题干,找出思考的方向。

在审题时,在题干中审出观点类的结论,这就是题目的情境指令,以明确在另一个文本中寻找印证分析的方向。

第二步,回归文本,寻找答题区域。

在题干中明确方向,然后进行针对性分析。这就需要考生在另一文本中找到观点的落脚点,要求考生要真正读懂文本。

第三步,结合分值,进行相互印证式的分析。

根据题干规定的范围,结合分值,在另一文本中找到两到三点分析式答案要点。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

文学类文本“情境”类主观简答题

文学类文本阅读除常规题型外,新高考又有创新考法——情境类主观题。

一、“情境”题是《2020语文课程标准》的要求

语文学科核心素养是在具体的阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动中形成与发展,并通过具体、多样的实践活动表现、展示出来的。考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容。

以具体情境为载体。真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体。语文实践活动情境主要包括个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境。其中,学科认知情境侧重“这一篇”的特点,在小说阅读中已经复习过,散文也是类似的道理,不再赘述。

二、“情境”题是《高考评价体系》的要求

《高考评价体系》中“一核四层四翼”,“四翼”无一不提及“情境”:

(1)基础性包括学科内容的基本性、通用性以及情境的典型性。

(2)综合性不仅针对学科内容,还包括情境的复杂性。

(3)应用性要求以贴近时代、贴近社会、贴近生活的生活实践或学习探索问题情境为载体。

(4)创新性要求创设合理情境,设置新颖的试题呈现方式和设问方式。

特色一 个性探究——侧重个人体验情境类题

“个人体验情境”指向学生个体独自开展的语文实践活动,如在文学作品阅读过程中体验丰富的情感,尝试不同的阅读方法以及创作文学作品等。

1.(2021·八省联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

文本一:

国文教员

金克木[注]

我上小学时白话文刚代替文言文,国语教科书很浅,没有什么难懂的。五六年级的教师每星期另发油印的课文,实际上代替了教科书。他的教法很简单,不逐字逐句讲解,认为学生能自己懂的都不讲,只提问,试试懂不懂。先听学生朗读课文,他纠正或提问。轮流读,他插在中间讲解难点。课文读完了,第二天就要背诵。一个个站起来背,他站在旁边听。背不下去就站着,另一人从头再背。教科书可以不背,油印课文非背不可。文长,还没轮流完就下课了,文短,背得好,背完了,一堂课还有时间,他就发挥几句,或短或长,仿佛随意谈话。一听摇铃,不论讲完话没有,立即下课。

他选的文章极其杂乱,古今文白全有,有些过了六十多年我还记得。不是自夸记忆力好,是因为这些文后来都进入了中学、大学的读本。那时教小学的教员能独自看上这些诗文,选出来并能加上自己的见解讲课,不是容易的事。现在零星写几段作为闲谈。

记得五年级上的第一篇油印课文是蔡元培的《洪水与猛兽》。文很短,又是白话,大家背完了还有点时间。老师就问:“第一句是‘两千多年前有个人名叫孟轲。为什么不叫‘孟子’?你们听到过把孔夫子叫作‘孔丘’吗?”那时孔孟是大圣大贤,是谁也不敢叫出名字的。我在家念的《论语》里的“丘”字都少一笔而且只能念成“某”字。对孟子轻一点,轲字不避讳了,但也不能直呼其名。老师的问题谁也答不出,于是他讲,这第一句用一个“轲”字就是有意的,表示圣贤也是平常人,大家平等。这就引出了文中的议论。

还有一篇也是白话,是《老残游记》的大明湖一段。这篇较长,背书时堂上有许多人站着。他们会高声唱古书,不会背长篇白话。好在选的还是文言多白话少。有一篇是龚自珍的《病梅馆记》。从他讲课中我第一次听到桐城派、阳湖派、“不立宗派”的名目。课文背完了,老师说了一句:“希望你们长大了不要做病梅。”刚说完,铃声响了,他立即宣布下课。

他也教诗词。教了一首七言古体诗,很长,题为《看山读画楼坐雨得诗》,写雨中山景变化。诗中提到不少山水画名家。荆浩、关仝、董源、巨然等名字,我就是从这篇诗知道的。当然那时我们谁也无福见到古画。教词,他选了两首李后主的,两首苏东坡的。背完了,他又提出问题,说,“罗衾不耐五更寒”,“高处不胜寒”,两个“寒”有什么不同?一个怨被薄,是皇帝。一个说太高,是做官的。为什么一样寒冷有两种说法?他还没发挥完,下课了。

有意思的是他选了《史记》的“鸿门宴”。文较长,教得也较久,还有许多人背不出,站着。老师说,重念重背,第二天背完有时间了,他又高谈阔论了。他说,起头先摆出双方兵力,刘邦兵少得多,所以项羽请他吃饭,他不能不去。不能多带人,只带一文一武:张良、樊哙。这就够了。司马迁讲完这段历史,最后一句是“立诛杀曹无伤”,这个“立”字是什么意思?有人回答是“立刻”,又问:为什么着重“立刻”?自己回答:因为这是和项羽通消息的内奸,非除不可,还要杀得快。项伯对刘邦通消息,又在席上保护刘邦,也是内奸,为什么项羽不杀他?反而把自己人曹无伤告诉刘邦,难道想不到刘邦会杀他?从这一个“立”字可以看出司马迁要指出刘邦有决断。项羽有范增给他看玉玦也决断不下来。刘邦是聪明人,所以兵少而成功。项羽是糊涂虫,没主意,办事犹犹疑疑,所以兵多将广也失败。他把自己手下的韩信、陈平都赶到刘邦一边去了,太史公司马迁不仅叙述历史还评论历史,先讲什么,后讲什么,字字句句都再三斟酌选用,所以是头一位大文人,大手笔。看书做文,必须这样用心思。不背不行,光背也不行。

这位教师引我进了文字,而我也被文字纠缠了一辈子。我究竟应不应该感谢他?自己也不知道。

文本二:

评曰:这些小品文算不算小说?绝不是从外国介绍进来的essay, 那种散文的标准是法国蒙田和英国培根的议论短文以及英国兰姆的随笔文章。这些小小说倒像是中国的老传统,《汉书·艺文志》说小说家者流出于稗官,是“九流”之外的第十流,但仍旧是出于“王官”即中央政府部门,不过气派不大,所以比作小稗子。《世说新语》也是这一类小说。尽管里面的大人物有名有姓,但其言行查考起来,还是传闻居多。若不叫“小说”而叫“世说”,那就既好听又符合《汉书》里关于稗官小说的说法:“街谈巷语,道听途说。”清末民初所谓社会小说、言情小说、武侠小说、侦探小说等的分类多指长篇,短篇的叫作笔记小说,把唐人宋人的一些短文有点故事的都算进去,不论所记是真是假。外国到了现代,小说的体裁也够包罗万象了,所以这里的一些小文收入小说集不能算错。好在都没有列出姓名,是真是假,也就无须考证了。

【注】 金克木(1912-2000),著名学者。晚年曾写有多篇回忆性的短文,集为“化尘残影”随笔集,并附自评。文本一《国文教员》为“化尘残影”之一,文本二即“化尘残影”自评。

如欲以“一则‘新世说’”为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点。

[解题导引] 此题是个人体验情境类题,要求列出评论要点,实质考查理解分析能力。作答文体是小评论,以“一则‘新世说’”为题,就要符合“世说”类小说的写作特点,记录人物言行,品评人物风格;设题情境“新世说”突出“新”,即以新的方式反映新的时代内容;紧扣“文本二”,体现学者金克木独特的小说观念。

[试写答案]

[参考答案] ①记录人物言行,品评人物风格,具有“世说”类小说的特点。②以新的方式反映新的时代内容。③体现了学者金克木独特的小说观念。

一、审读题干,明确思维

提问方式 审题要点

(2021·八省联考T9)①如欲以‘一则“新世说”’为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点。 ①题干中一般有“认识”“理解”“看法”等词语。②题干中有“你”的“认识”“理解”“看法”等具体的“任务”方向。

②季羡林对一些散文家论调的批评,你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。

(2022·山东潍坊模考)③由普希金《驿站长》开创的“小人物”是19世纪俄国现实主义文学的一类人物形象。 请你推测普希金创作“小人物”类作品的目的。

二、关联教学,掌握技巧

第一步,化繁为简,明确情境与指令。

在审题时,运用化繁为简的方法,明确题干中任务指令及涉及的文本情境。如(2021·八省联考T9)“如欲以‘一则“新世说”’为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点”,逐步化繁为简:

(1)《国文教员》为什么称为“世说”小说?——任务指令:在文本中寻找“世说”类小说的特点。

(2)《国文教员》为什么是“新”的世说?——任务指令:在文本中寻找“新”的特点。

(3)《国文教员》与作者自评之间的关系是怎样的?——任务指令:体现作者的观点与理念。

第二步,回归文本,寻找任务指令的答题区域。

根据题干中任务指令的关键词,回归文本,筛选任务指令涉及的主要信息。在筛选任务指令涉及的主要文本信息时,运用纵向思维和横向思维,也就是兼顾任务指令涉及的广度和深度。

第三步,组织答案。

先明确观点,再阐述理由,据分值分点作答。

特色二 文本相互对照印证——综合情境运用

近几年高考文学类文本阅读多次出现以具体情境为载体融入个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境类题目。文本相互对照情境型是2021年新高考卷Ⅱ与2021年八省联考模拟题中出现的新题型。阅读文本为两个,第一个文本为小说,第二个文本为文学概论。前者从文学的角度阐述情感世界,折射主旨;后者从理论的维度诠释道理。两个文本相互参证,形成一组上佳的考试文本。这属于群文阅读模式,实际是考查考生的理解分析能力,考生在理解文本内容时要重视情境载体的设置,特别是学科认知情境、个人体验情境和社会生活情境的综合现象。

2.(2021·新高考卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

放 猖

废 名

故乡到处有五猖庙,其规模比土地庙还要小得多,土地庙好比是一乘轿子,与之相比五猖庙则等于一个火柴匣子而已。猖神一共有五个,大约都是士兵阶级,在春秋佳日,常把他们放出去“猖”一下,所以驱疫也。“猖”的意思就是各处乱跑一阵,故做母亲的见了自己的孩子应归家时未归家,归家了乃责备他道:“你在哪里‘猖’了回来呢?”猖神例以壮丁扮之,都是自愿的。有时又由小孩子扮之,这便等于额外兵,是父母替他许愿,当了猖兵便可以没有灾难,身体健康。我当时非常羡慕这种小猖兵,心想我家大人何以不让我也来做一个呢?猖兵赤膊,着黄布背心,这算是制服,公备的。另外,谁做猖谁自己得去借一件女裤穿着,而且必须是红的。装束好了以后,再来“打脸”。打脸即是画花脸,这是我最感兴趣的,看着他们打脸,羡慕已极,其中有小猖兵,更觉得天下只有他们有地位了,可以自豪了,像我这天生的,本来如此的脸面,算什么呢?打脸之后,再来“练猖”,即由道士率领着在神前画符念咒,然后便是猖神了,他们再没有人间的自由,即是不准他们说话,一说话便要肚子痛的。这也是我最感兴趣的,人间的自由本来莫过于说话,而现在不准他们说话,没比这个更显得他们已经是神了,他们不说话,他们已经同我们隔得很远,他们显得是神,我们是人是小孩子,我们可以淘气,可以嬉笑着逗他们,逗得他们说话,而一看他们是花脸,这其间便无可奈何似的,我们只有退避三舍了,我们简直已经不认得他们。何况他们这时手上已经拿着叉,拿着叉郎当郎当的响,真是天兵天将的模样了。说到叉,是我小时最喜欢的武器,叉上串有几个铁轮,拿着把柄一上一下郎当着,那个声音把小孩子的什么话都说出了,便是小孩子的欢喜。我最不会做手工,我记得我曾做过叉,以吃饭的筷子做把柄,其不讲究可知,然而是我的创作了。我的叉的铁轮是在城里一个高坡上(我家住在城里)拾得的洋铁屑片剪成的。在练猖一幕之后,才是名副其实放猖,即由一个凡人拿了一面大锣敲着,在前面率领着,拼命地跑着,五猖在后面跟着拼命地跑着,沿家逐户地跑着,每家都得升堂入室,被爆竹欢迎着,跑进去,又跑出来,不大的工夫在乡一村在城一门家家跑遍了。我则跟在后面喝彩。放猖的时间总在午后,到了夜间则是“游猖”,这时不是跑,是抬出神来,由五猖护着,沿村或沿街巡视一遍,灯烛辉煌,打锣打鼓还要吹喇叭,我的心里却寂寞之至,正如过年到了元夜的寂寞,因为游猖接着就是“收猖”了,今年的已经完了。

到了第二天,遇见昨日的猖兵时,我每每把他从头至脚打量一番,仿佛一朵花已经谢了,他的奇迹都到哪里去了呢?尤其是看着他说话,他说话的语言太是贫穷了,还不如不说话。

(有删改)

文本二:

莫须有先生教国语

废 名

莫须有先生教国语,第一要学生知道写什么,第二要怎么写,说起来是两件事,其实是一件,只要你知道写什么,你自然知道怎么写。要小孩子知道写什么,其实很简单,只要你自己是小孩子,你能懂得小孩子的欢喜你便能引得他们写什么了。

莫须有先生在金家寨小学教国语,有一回出一个“荷花”的作文题,因为他小时喜欢乡下塘里的荷花、荷叶、藕。凡属小孩子都应该喜欢,而且曾经有李笠翁关于这个题目写了一篇很好的散文,莫须有先生自己的文章还近于诗,诗则有时强人之所不能,若李笠翁的《芙蕖》能说到荷叶的用处,是训练小孩子作文的好例子。荷叶还可以拿到杂货店里去包东西。莫须有先生出了荷花这个题目,心里便有一种预期,不知有学生能从荷塘说到杂货店否?结果没有,莫须有先生颇寂寞,有一学生之所作,篇幅甚短,极饶意趣,他说清早起来看见荷塘里荷叶上有一小青蛙,青蛙蹲在荷叶上一动也不动,“像羲皇时代的老百姓”,莫须有先生很佩服他的写实。

民间有“放猖”“送油”的风俗,莫须有先生小时顶喜欢看“放猖”,看“送油”,现在在乡下住着,这些事情真是“乐与数晨夕”了,颇想记录下来,却是少暇,因之拿来出题给学生作文,看他们能写生否,他们能将“放猖”“送油”写在纸上,国语教育可算成功了。作这两个题目的学生很多,但都不能写得清楚明白,令异乡人读之如身临其境、一目了然。可见文字非易事,单是知道写什么也还是不行的。小孩子都喜欢“放猖”,喜欢“送油”,然而他们写不出,他们的文字等于做手势而已。

莫须有先生坐飞机以后,已经重来大学执教了,莫须有先生又开始有闲作文章,乃居然写了一篇《放猖》,此事令他很愉快,好像是一种补过的快乐。

(节选自《莫须有先生坐飞机以后》,有删改)

文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。

[解题导引] 作者用儿童的视角来写鬼神祭祀之事,用儿童一样纯真而敏感的眼睛来观察,用儿童非理性的直觉来体验。

(1)内心羡慕:“有时又由小孩子扮之……我当时非常羡慕这种小猖兵,心想我家大人何以不让我也来做一个呢”“这也是我最感兴趣的……没比这个更显得他们已经是神了”“我们简直已经不认得他们……我则跟在后面喝彩”。作者记述“放猖”这一习俗时站在孩子的角度,用孩子童真的视角来看待和感知,写出孩子对猖兵的极大兴趣以及内心的羡慕之情。

(2)快乐的闹剧:“谁做猖谁自己得去借一件女裤穿着,而且必须是红的”“他们再没有人间的自由,即是不准他们说话,一说话便要肚子痛的。这也是我最感兴趣的”“沿家逐户地跑着……我则跟在后面喝彩”。原本严肃、庄重的习俗用孩子的视角来看,简直是一出闹剧,因为孩子感兴趣的地方总是充满了欢快的气氛。

(3)热闹后的寂寞:“放猖的时间总在午后,到了夜间则是‘游猖’……我的心里却寂寞之至,正如过年到了元夜的寂寞,因为游猖接着就是‘收猖’了,今年的已经完了”。“放猖”是一年一次,对孩子而言,快乐的闹剧之后自然是寂寞的。

(4)偶像的破灭:“到了第二天……还不如不说话”。原本神奇的猖兵在放猖后回归生活本色,在孩子眼里没有了光泽和神奇,就像自己的偶像梦破灭了一样。

[试写答案]

[参考答案] 鬼神祭祀之事在成年人眼中是郑重、严肃、不可亵渎的,作者却将“放猖”习俗置于童真未泯、稚气天真的孩子的眼底,用儿童一样纯真而敏感的眼睛来观察,用儿童非理性的直觉来体验。(1)觉得“放猖”的猖兵很神奇,内心羡慕;(2)“放猖”的习俗简直就是一场快乐的闹剧;(3)“放猖”后要面对热闹后的寂寞;(4)再见昨日的猖兵时有偶像破灭之感。

一、审读题干,明确思维

提问方式 审题要点

(2021·新高考卷Ⅱ)①文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。 (1)题干中有“文本一”“文本二” 提示语。(2)文本中有表明观点或态度的语句。

(2021·八省联考)②作者自评“这些小小说倒像是中国的老传统”。请结合文本二,分析作者心目中传统小说的特点。

(2022·烟台模考)③请结合文本一的内容分析其“向现代发言”的特点。

二、关联教学,掌握技巧

第一步,审读题干,找出思考的方向。

在审题时,在题干中审出观点类的结论,这就是题目的情境指令,以明确在另一个文本中寻找印证分析的方向。

第二步,回归文本,寻找答题区域。

在题干中明确方向,然后进行针对性分析。这就需要考生在另一文本中找到观点的落脚点,要求考生要真正读懂文本。

第三步,结合分值,进行相互印证式的分析。

根据题干规定的范围,结合分值,在另一文本中找到两到三点分析式答案要点。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录