2022年初中地理中考练真题 第十二章 中国的自然资源(含答案及解析)

文档属性

| 名称 | 2022年初中地理中考练真题 第十二章 中国的自然资源(含答案及解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 853.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-14 16:42:37 | ||

图片预览

文档简介

第十二章 中国的自然资源

【河南题组】

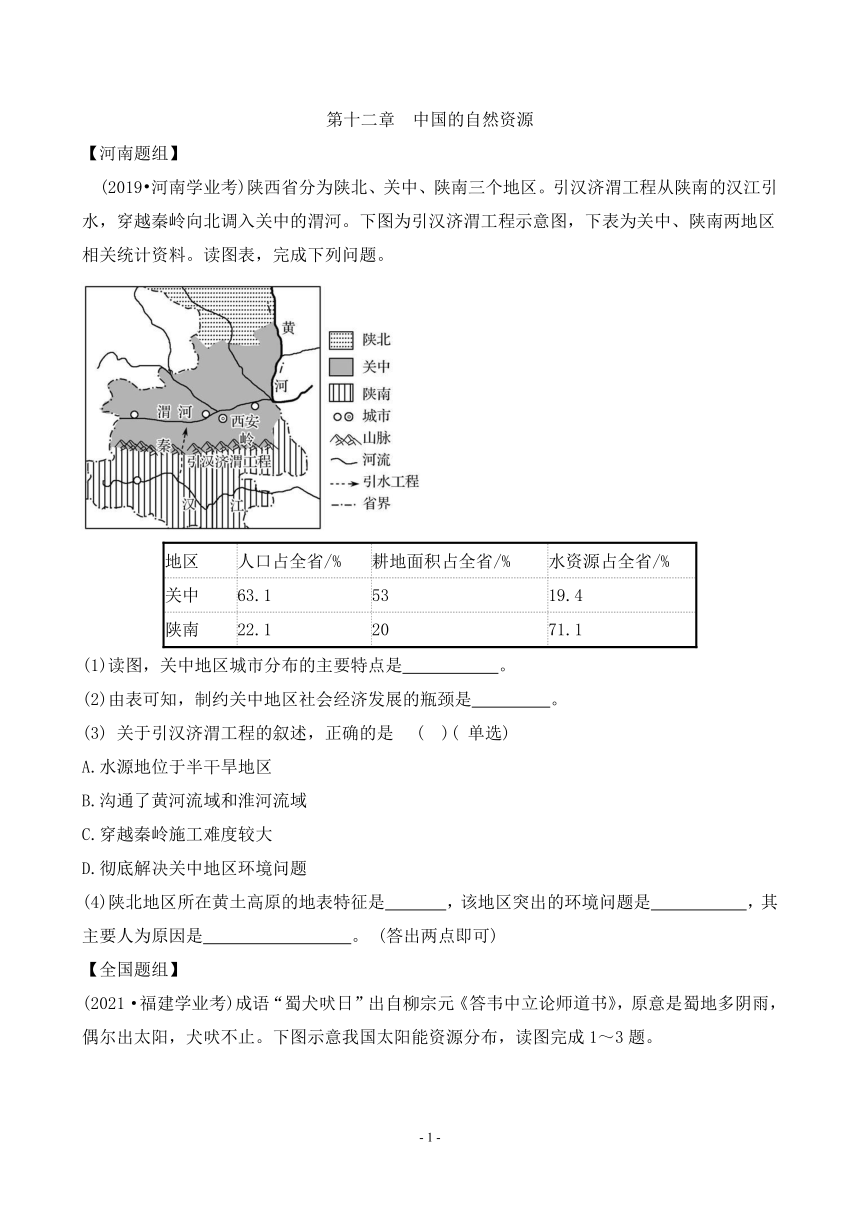

(2019 河南学业考)陕西省分为陕北、关中、陕南三个地区。引汉济渭工程从陕南的汉江引水,穿越秦岭向北调入关中的渭河。下图为引汉济渭工程示意图,下表为关中、陕南两地区相关统计资料。读图表,完成下列问题。

地区 人口占全省/% 耕地面积占全省/% 水资源占全省/%

关中 63.1 53 19.4

陕南 22.1 20 71.1

(1)读图,关中地区城市分布的主要特点是 。

(2)由表可知,制约关中地区社会经济发展的瓶颈是 。

(3) 关于引汉济渭工程的叙述,正确的是 ( )( 单选)

A.水源地位于半干旱地区

B.沟通了黄河流域和淮河流域

C.穿越秦岭施工难度较大

D.彻底解决关中地区环境问题

(4)陕北地区所在黄土高原的地表特征是 ,该地区突出的环境问题是 ,其主要人为原因是 。 (答出两点即可)

【全国题组】

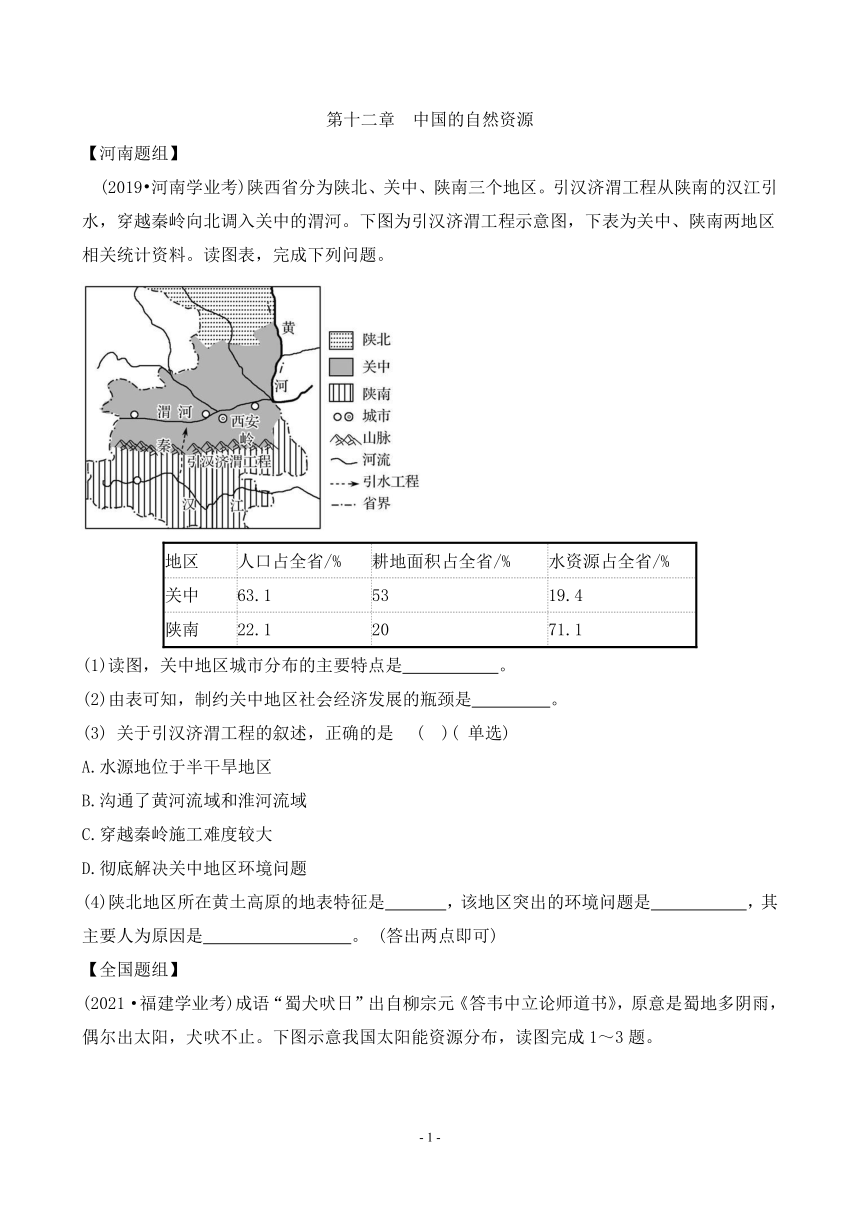

(2021·福建学业考)成语“蜀犬吠日”出自柳宗元《答韦中立论师道书》,原意是蜀地多阴雨,偶尔出太阳,犬吠不止。下图示意我国太阳能资源分布,读图完成1~3题。

1.成语中的“蜀”现为某省的简称,该省级行政单位是 ( )

A.云南省 B.江苏省

C.四川省 D.青海省

2.太阳能资源属于 ( )

①可再生资源 ②非可再生资源

③清洁能源 ④矿产能源

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.太阳能资源最丰富的地区是 ( )

A.南方地区 B.北方地区

C.西北地区 D.青藏地区

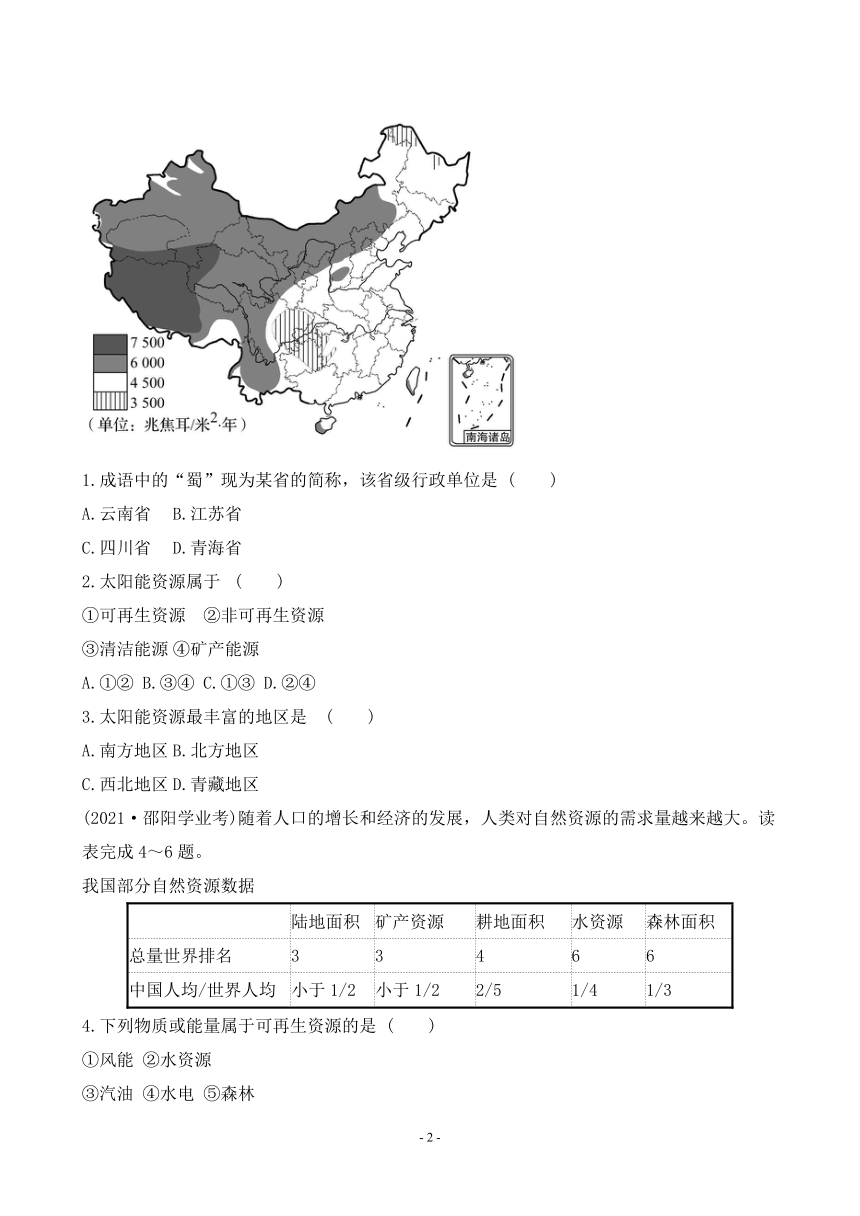

(2021·邵阳学业考)随着人口的增长和经济的发展,人类对自然资源的需求量越来越大。读表完成4~6题。

我国部分自然资源数据

陆地面积 矿产资源 耕地面积 水资源 森林面积

总量世界排名 3 3 4 6 6

中国人均/世界人均 小于1/2 小于1/2 2/5 1/4 1/3

4.下列物质或能量属于可再生资源的是 ( )

①风能 ②水资源

③汽油 ④水电 ⑤森林

A.①②③ B.②③④

C.③④⑤ D.①②⑤

5.下列有关我国自然资源的叙述,不正确的是 ( )

A.总量丰富,人均不足

B.地区分布不均

C.水资源利用合理

D.南方以水田为主,北方以旱地为主

6.随着人口的增长和经济的发展,下列做法不正确的是 ( )

A.培养节约意识

B.开发新材料、新能源

C.改进技术,提高资源的利用率

D.扩大铁矿石、石油等重要资源的开采规模

(2021·昆明学业考)我国地域辽阔,人口众多,但人均耕地少、自然灾害频发。我国用占世界7%的耕地养活了世界约20%的人口,为保障国家粮食安全,必须保有18亿亩耕地。下图为我国2012-2018年耕地面积和粮食产量变化图,读图完成7、8题。

7.造成我国耕地面积减少的原因可能是 ( )

①城市扩建 ②围湖造田

③开荒耕作 ④退耕还林

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

8.我国耕地面积减少的同时,粮食产量还能稳中有升,最主要的原因是 ( )

A.科技兴农 B.雨热同期

C.灾害减少 D.耕地增多

(2021·聊城学业考)三亚“南繁”科研育种基地是冬季“育种的天堂”,从高产的玉米、水稻到抗虫害的棉花,一个又一个农业奇迹在这片温暖的土地上被创造。读海南岛图,完成9、10题。

9.从地理视角看,南繁基地最大的优势是 ( )

A.地势低平 B.高新技术发达

C.交通便利 D.热量充足

10.“家中有粮,心中不慌”,为确保粮食安全,国家提出“藏粮于地、藏粮于技”的战略。对此,下面说法正确的是 ( )

A.我国土地资源丰富,土地生产力较高

B.保护耕地数量、提高耕地质量,提高农业科技水平,科技育种

C.大力开垦荒地,扩大耕地面积

D.弃牧毁草开荒,改变后备土地资源不多的现状

(2021·荆州学业考)读中国水资源分布图,完成11、12题。

11.据图推断湖北省荆州市水资源状况是 ( )

A.丰水 B.多水 C.少水 D.缺水

12.该图反映出我国水资源分布的特点是 ( )

A.南方多北方少,东部多西部少

B.南方多北方少,西部多东部少

C.东南多西北少,东北多西南少

D.北方多南方少,内陆多沿海少

(2021·枣庄学业考)2021年5月14日,习近平主席在河南省调研南水北调后续工程时指出,自古以来,我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰,水资源时空分布极不均衡。结合下图,完成13~15题。

13.下列关于南水北调工程东线和中线的描述,错误的是 ( )

A.东线主要利用京杭运河调水

B.东线黄河以南需逐级抽水

C.中线调水基本可以实现自流

D.中线可缓解西北缺水问题

14.东线调水过黄河时需要开凿河底隧洞,主要因为黄河在该河段 ( )

A.含沙量大 B.是地上河

C.水污染严重 D.有凌汛

15.目前,解决我国夏汛冬枯水情的工程措施是 ( )

A.提高水价

B.跨流域调水

C.兴修水库

D.海水淡化

16.(2021·福建学业考)南水北调东线、中线一期工程建成通水以来,已累计调水400多亿立方米,在经济社会发展和生态环境保护方面发挥了重要作用。图1、图2分别示意南水北调中线工程与武汉市长江径流量年变化,读图完成下列各题。

(1)南水北调中线工程从丹江口水库引水,向北经 、石家庄到达 和天津等省级行政中心。

(2)A处建有世界最大的水利枢纽 ,具有 、 、航运、水产养殖、灌溉和旅游等综合效益。

(3)武汉地处长江 (上、中、下游)河段, (季节)径流量大。

(4)合理利用与保护水资源从我做起,写出一项生活中缓解缺水问题的有效措施 。

【河南题组】

【解析】本题考查关中地区城市分布特征及经济发展、黄土高原环境问题及原因等内容。第(1)题,由图示信息可知,关中地区城市分布的主要特点是沿河流(渭河)分布。第(2)题,由表格信息可知,关中地区水资源占全省比重仅为19.4%,远低于人口和耕地所占比重,水资源短缺是制约关中地区社会经济发展的限制因素。第(3)题,引汉济渭工程穿越秦岭,施工难度较大。引汉济渭工程连通黄河和长江两大水系,水源地位于秦岭以南,属于湿润区。第(4)题,黄土高原的地表特征是千沟万壑、支离破碎,该地区突出的环境问题是水土流失严重,其主要人为原因是过度放牧、过度砍伐、过度开垦等。

答案:(1)沿河流(渭河)分布

(2)水资源短缺

(3)C

(4)千沟万壑、支离破碎 水土流失严重 过度放牧、过度砍伐、过度开垦

【全国题组】

1.C 2.C 3.D 本题组考查省级行政区简称、资源分类、资源分布。第1题,云南省简称“云或滇”,江苏省简称“苏”,四川省简称“川或蜀”,青海省简称“青”。第2题,土地、阳光、森林、水和水能等,可以在较短时间内更新、再生,或者可以循环使用,称为可再生资源。太阳能资源属于可再生的清洁能源。第3题,读图可知,青藏地区太阳能资源最为丰富。

4.D 5.C 6.D 本题组考查资源分类、我国自然资源概况及合理利用资源。第4题,自然资源来自自然界并对人类有价值。汽油和水电不属于自然资源。风能、水资源、森林等,可以在较短时间内更新、再生,或者可以循环使用,属于可再生资源。第5题,读表格可知,我国资源总量丰富,人均不足。我国自然资源地区分布不均,例如煤炭资源北多南少;有色金属资源南多北少。我国存在水资源不合理的现象,例如大水漫灌,上中下游资源分配不合理等。南方降水多,北方降水少,故南方以水田为主,北方以旱地为主。第6题,铁矿石、石油等属于非可再生资源,且开采会造成生态环境破坏,资源开采应合理,且注意环境保护。

7.C 8.A 本题组考查我国耕地面积减少的原因、粮食产量提升的主要原因。第7题,城市扩建,占用耕地,会导致耕地面积较少。第8题,我国在耕地面积减少的情况下,粮食产量还保持持续的增长,说明粮食单产提高了,关键因素是科学技术。

9.D 10.B 本题组考查农业发展优势条件、合理用地。第9题,读图可知,南繁基地1月平均气温超20℃,终年高温,热量充足。第10题,我国的土地资源总量丰富,但高原、山地面积大,西北有广大的干旱、半干旱区,土地生产力较差。要保护耕地数量、提高耕地质量,提高农业科技水平,科技育种。大力开荒和弃牧毁草开荒都是破坏生态的做法,不可取。

11.B 12.A 本题组考查读图能力、我国水资源的空间分布特点。第11题,读图可得,湖北省荆州市位于多水带。第12题,我国水资源在地区分布上具有显著的不均衡性,具有“南方多,北方少;东部多,西部少”的特点。

13.D 14.B 15.C 本题组考查南水北调概况、我国水资源时间分配不均解决措施。第13题,南水北调工程主要是把长江水系的水调到缺水严重的华北、西北地区。南水北调工程东线方案是从长江下游江苏省扬州江都抽引长江水,利用京杭运河及其平行的河道调水。在黄河以南,因地势逐渐变高而需要逐级提水。南水北调工程中线方案的调水起点是丹江口水库,地势南高北低,基本可以实现自流供水。中线目的地是北京、天津,可以缓解华北地区严重缺水的状况,不能缓解西北缺水问题。第14题,读图可知,黄河在该河段是地上河,河床较高,因此东线调水过黄河时需要开凿河底隧洞。第15题,我国夏季多雨,河流水量大;冬季少雨,河流水量小。修建水库可以调节河流径流量,改善水资源时间分配不均的问题。

16.【解析】本题考查南水北调工程、水利枢纽、河流水文特征等相关内容。第(1)题,读图可得,南水北调中线工程从丹江口水库引水,向北经郑州、石家庄到达北京和天津等省级行政中心。第(2)题,A处建有世界最大的水利枢纽即三峡工程,该工程具有防洪、发电、航运、水产养殖、灌溉和旅游等综合效益。第(3)题,长江中游段从宜昌到湖口,武汉地处长江中游河段,读图可知长江夏季径流量大。第(4)题,针对水资源短缺,主要考虑“开源、节流和防治水污染”,生活中缓解缺水问题的有效措施有:节约用水、提高利用率、防治水污染等。

答案:(1)郑州 北京

(2)三峡工程 防洪 发电

(3)中游 夏季(或夏秋季)

(4)节约用水;提高利用率;防治水污染等(答其中一项即可)

PAGE

- 7 -

【河南题组】

(2019 河南学业考)陕西省分为陕北、关中、陕南三个地区。引汉济渭工程从陕南的汉江引水,穿越秦岭向北调入关中的渭河。下图为引汉济渭工程示意图,下表为关中、陕南两地区相关统计资料。读图表,完成下列问题。

地区 人口占全省/% 耕地面积占全省/% 水资源占全省/%

关中 63.1 53 19.4

陕南 22.1 20 71.1

(1)读图,关中地区城市分布的主要特点是 。

(2)由表可知,制约关中地区社会经济发展的瓶颈是 。

(3) 关于引汉济渭工程的叙述,正确的是 ( )( 单选)

A.水源地位于半干旱地区

B.沟通了黄河流域和淮河流域

C.穿越秦岭施工难度较大

D.彻底解决关中地区环境问题

(4)陕北地区所在黄土高原的地表特征是 ,该地区突出的环境问题是 ,其主要人为原因是 。 (答出两点即可)

【全国题组】

(2021·福建学业考)成语“蜀犬吠日”出自柳宗元《答韦中立论师道书》,原意是蜀地多阴雨,偶尔出太阳,犬吠不止。下图示意我国太阳能资源分布,读图完成1~3题。

1.成语中的“蜀”现为某省的简称,该省级行政单位是 ( )

A.云南省 B.江苏省

C.四川省 D.青海省

2.太阳能资源属于 ( )

①可再生资源 ②非可再生资源

③清洁能源 ④矿产能源

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.太阳能资源最丰富的地区是 ( )

A.南方地区 B.北方地区

C.西北地区 D.青藏地区

(2021·邵阳学业考)随着人口的增长和经济的发展,人类对自然资源的需求量越来越大。读表完成4~6题。

我国部分自然资源数据

陆地面积 矿产资源 耕地面积 水资源 森林面积

总量世界排名 3 3 4 6 6

中国人均/世界人均 小于1/2 小于1/2 2/5 1/4 1/3

4.下列物质或能量属于可再生资源的是 ( )

①风能 ②水资源

③汽油 ④水电 ⑤森林

A.①②③ B.②③④

C.③④⑤ D.①②⑤

5.下列有关我国自然资源的叙述,不正确的是 ( )

A.总量丰富,人均不足

B.地区分布不均

C.水资源利用合理

D.南方以水田为主,北方以旱地为主

6.随着人口的增长和经济的发展,下列做法不正确的是 ( )

A.培养节约意识

B.开发新材料、新能源

C.改进技术,提高资源的利用率

D.扩大铁矿石、石油等重要资源的开采规模

(2021·昆明学业考)我国地域辽阔,人口众多,但人均耕地少、自然灾害频发。我国用占世界7%的耕地养活了世界约20%的人口,为保障国家粮食安全,必须保有18亿亩耕地。下图为我国2012-2018年耕地面积和粮食产量变化图,读图完成7、8题。

7.造成我国耕地面积减少的原因可能是 ( )

①城市扩建 ②围湖造田

③开荒耕作 ④退耕还林

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

8.我国耕地面积减少的同时,粮食产量还能稳中有升,最主要的原因是 ( )

A.科技兴农 B.雨热同期

C.灾害减少 D.耕地增多

(2021·聊城学业考)三亚“南繁”科研育种基地是冬季“育种的天堂”,从高产的玉米、水稻到抗虫害的棉花,一个又一个农业奇迹在这片温暖的土地上被创造。读海南岛图,完成9、10题。

9.从地理视角看,南繁基地最大的优势是 ( )

A.地势低平 B.高新技术发达

C.交通便利 D.热量充足

10.“家中有粮,心中不慌”,为确保粮食安全,国家提出“藏粮于地、藏粮于技”的战略。对此,下面说法正确的是 ( )

A.我国土地资源丰富,土地生产力较高

B.保护耕地数量、提高耕地质量,提高农业科技水平,科技育种

C.大力开垦荒地,扩大耕地面积

D.弃牧毁草开荒,改变后备土地资源不多的现状

(2021·荆州学业考)读中国水资源分布图,完成11、12题。

11.据图推断湖北省荆州市水资源状况是 ( )

A.丰水 B.多水 C.少水 D.缺水

12.该图反映出我国水资源分布的特点是 ( )

A.南方多北方少,东部多西部少

B.南方多北方少,西部多东部少

C.东南多西北少,东北多西南少

D.北方多南方少,内陆多沿海少

(2021·枣庄学业考)2021年5月14日,习近平主席在河南省调研南水北调后续工程时指出,自古以来,我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰,水资源时空分布极不均衡。结合下图,完成13~15题。

13.下列关于南水北调工程东线和中线的描述,错误的是 ( )

A.东线主要利用京杭运河调水

B.东线黄河以南需逐级抽水

C.中线调水基本可以实现自流

D.中线可缓解西北缺水问题

14.东线调水过黄河时需要开凿河底隧洞,主要因为黄河在该河段 ( )

A.含沙量大 B.是地上河

C.水污染严重 D.有凌汛

15.目前,解决我国夏汛冬枯水情的工程措施是 ( )

A.提高水价

B.跨流域调水

C.兴修水库

D.海水淡化

16.(2021·福建学业考)南水北调东线、中线一期工程建成通水以来,已累计调水400多亿立方米,在经济社会发展和生态环境保护方面发挥了重要作用。图1、图2分别示意南水北调中线工程与武汉市长江径流量年变化,读图完成下列各题。

(1)南水北调中线工程从丹江口水库引水,向北经 、石家庄到达 和天津等省级行政中心。

(2)A处建有世界最大的水利枢纽 ,具有 、 、航运、水产养殖、灌溉和旅游等综合效益。

(3)武汉地处长江 (上、中、下游)河段, (季节)径流量大。

(4)合理利用与保护水资源从我做起,写出一项生活中缓解缺水问题的有效措施 。

【河南题组】

【解析】本题考查关中地区城市分布特征及经济发展、黄土高原环境问题及原因等内容。第(1)题,由图示信息可知,关中地区城市分布的主要特点是沿河流(渭河)分布。第(2)题,由表格信息可知,关中地区水资源占全省比重仅为19.4%,远低于人口和耕地所占比重,水资源短缺是制约关中地区社会经济发展的限制因素。第(3)题,引汉济渭工程穿越秦岭,施工难度较大。引汉济渭工程连通黄河和长江两大水系,水源地位于秦岭以南,属于湿润区。第(4)题,黄土高原的地表特征是千沟万壑、支离破碎,该地区突出的环境问题是水土流失严重,其主要人为原因是过度放牧、过度砍伐、过度开垦等。

答案:(1)沿河流(渭河)分布

(2)水资源短缺

(3)C

(4)千沟万壑、支离破碎 水土流失严重 过度放牧、过度砍伐、过度开垦

【全国题组】

1.C 2.C 3.D 本题组考查省级行政区简称、资源分类、资源分布。第1题,云南省简称“云或滇”,江苏省简称“苏”,四川省简称“川或蜀”,青海省简称“青”。第2题,土地、阳光、森林、水和水能等,可以在较短时间内更新、再生,或者可以循环使用,称为可再生资源。太阳能资源属于可再生的清洁能源。第3题,读图可知,青藏地区太阳能资源最为丰富。

4.D 5.C 6.D 本题组考查资源分类、我国自然资源概况及合理利用资源。第4题,自然资源来自自然界并对人类有价值。汽油和水电不属于自然资源。风能、水资源、森林等,可以在较短时间内更新、再生,或者可以循环使用,属于可再生资源。第5题,读表格可知,我国资源总量丰富,人均不足。我国自然资源地区分布不均,例如煤炭资源北多南少;有色金属资源南多北少。我国存在水资源不合理的现象,例如大水漫灌,上中下游资源分配不合理等。南方降水多,北方降水少,故南方以水田为主,北方以旱地为主。第6题,铁矿石、石油等属于非可再生资源,且开采会造成生态环境破坏,资源开采应合理,且注意环境保护。

7.C 8.A 本题组考查我国耕地面积减少的原因、粮食产量提升的主要原因。第7题,城市扩建,占用耕地,会导致耕地面积较少。第8题,我国在耕地面积减少的情况下,粮食产量还保持持续的增长,说明粮食单产提高了,关键因素是科学技术。

9.D 10.B 本题组考查农业发展优势条件、合理用地。第9题,读图可知,南繁基地1月平均气温超20℃,终年高温,热量充足。第10题,我国的土地资源总量丰富,但高原、山地面积大,西北有广大的干旱、半干旱区,土地生产力较差。要保护耕地数量、提高耕地质量,提高农业科技水平,科技育种。大力开荒和弃牧毁草开荒都是破坏生态的做法,不可取。

11.B 12.A 本题组考查读图能力、我国水资源的空间分布特点。第11题,读图可得,湖北省荆州市位于多水带。第12题,我国水资源在地区分布上具有显著的不均衡性,具有“南方多,北方少;东部多,西部少”的特点。

13.D 14.B 15.C 本题组考查南水北调概况、我国水资源时间分配不均解决措施。第13题,南水北调工程主要是把长江水系的水调到缺水严重的华北、西北地区。南水北调工程东线方案是从长江下游江苏省扬州江都抽引长江水,利用京杭运河及其平行的河道调水。在黄河以南,因地势逐渐变高而需要逐级提水。南水北调工程中线方案的调水起点是丹江口水库,地势南高北低,基本可以实现自流供水。中线目的地是北京、天津,可以缓解华北地区严重缺水的状况,不能缓解西北缺水问题。第14题,读图可知,黄河在该河段是地上河,河床较高,因此东线调水过黄河时需要开凿河底隧洞。第15题,我国夏季多雨,河流水量大;冬季少雨,河流水量小。修建水库可以调节河流径流量,改善水资源时间分配不均的问题。

16.【解析】本题考查南水北调工程、水利枢纽、河流水文特征等相关内容。第(1)题,读图可得,南水北调中线工程从丹江口水库引水,向北经郑州、石家庄到达北京和天津等省级行政中心。第(2)题,A处建有世界最大的水利枢纽即三峡工程,该工程具有防洪、发电、航运、水产养殖、灌溉和旅游等综合效益。第(3)题,长江中游段从宜昌到湖口,武汉地处长江中游河段,读图可知长江夏季径流量大。第(4)题,针对水资源短缺,主要考虑“开源、节流和防治水污染”,生活中缓解缺水问题的有效措施有:节约用水、提高利用率、防治水污染等。

答案:(1)郑州 北京

(2)三峡工程 防洪 发电

(3)中游 夏季(或夏秋季)

(4)节约用水;提高利用率;防治水污染等(答其中一项即可)

PAGE

- 7 -

同课章节目录