高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》课件(共50张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》课件(共50张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-14 09:45:35 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

《烛之武退秦师》第一课时

高一下—统编版—语文—第一单元

学习目标

一、掌握重点字词,理解全文内容。

二、梳理情节脉络,体会《左传》曲折有序的叙事技巧。

地名、人名:氾(fán)南、佚(yì)之狐、逢(pánɡ)孙

实词:夜缒(zhuì)而出、若不阙(quē)秦

虚词:且君尝为(wéi)晋军赐矣、微夫(fú)人之力、夫(fú)晋

通假字:共(ɡōnɡ)其乏困、秦伯说(yuè)、不知(zhì)

学习活动一:以“题”入文

《烛之武退秦师》

退

是谁?

为何?

如何?

结果?

一、这篇文章写了一个怎样的故事?

二、围绕这个标题,你可以提出哪些问题?

学习活动一:以“题”入文

一、为何退?

晋侯① 、秦伯②围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

①晋侯:晋文公,春秋五霸之一。

②秦伯:秦穆公,春秋五霸之一。

学习活动二:以“问”解文

①以:连词,表示因果关系。

②无礼于晋:于晋无礼,状语后置。指晋文公早年出亡经过郑国时,郑国没有以应有的礼遇对待他。

③贰于楚:于楚贰,状语后置。指郑国依附于晋的同时又亲附于楚。

一、为何退?

晋侯、秦伯围郑,以①其无礼于晋② ,且贰于楚③也。晋军函陵,秦军氾南。

学习活动二:以“问”解文

春秋列国形势简图

①军:名词用作动词,驻扎。

②军:同上。

一、为何退?

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军①函陵,秦军②氾南。

学习活动二:以“问”解文

晋秦联合围郑

佚之狐①言于郑伯曰②:“国危矣,若③使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

学习活动二:以“问”解文

二、烛之武是谁?

①佚之狐:郑国大夫。

②佚之狐言于郑伯曰:佚之狐于郑伯言曰,状语后置。

③若:连词,表示假设。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮①也,犹②不如人;今老矣,无能为也已③ 。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

学习活动二:以“问”解文

二、烛之武是谁?

①壮:壮年,古时男子三十为壮。

②犹:尚且。

③也已:语气助词,表示确定。

烛之武:年事已高的郑国大夫。

壮

老

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已 。”公曰:“吾不能早用子①,今急而求子,是②寡人之过也。然③郑亡,子亦有不利焉④。”许之。

学习活动二:以“问”解文

二、烛之武是谁?

①子:古时对男子的尊称。

②是:代词。

③然:然而。

④焉:语气词。

烛之武临危受命

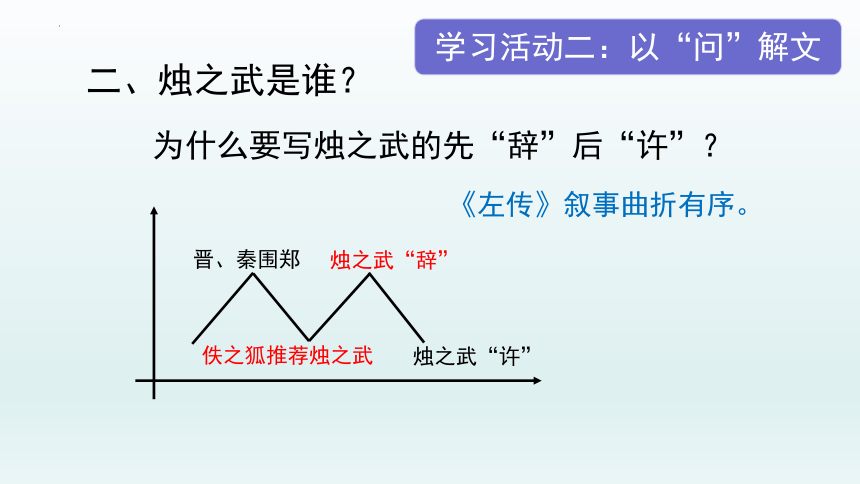

为什么要写烛之武的先“辞”后“许”?

《左传》叙事曲折有序。

晋、秦围郑

佚之狐推荐烛之武

烛之武“辞”

烛之武“许”

二、烛之武是谁?

学习活动二:以“问”解文

夜缒①而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既②知亡矣。若亡郑而有益于君③,敢④以烦执事⑤ 。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

①缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

②既:已经。

③若亡郑而有益于君:若亡郑而于君有益,状语后置。

④敢:自言冒昧的谦辞。

⑤执事:办事的官员,代指对方(秦穆公),表示恭敬。

三、如何退?

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙①远② ,君知其难也。焉用亡郑以陪③邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①鄙:边邑,这里用作动词。

②远:指郑国。

③陪:增加。

春秋列国形势简图

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主①,行李②之往来, 共③其乏困④,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①东道主:东方道路上(招待过客)的主人。

②行李:外交使者。

③共:同“供”,供给。

④乏困:缺少的资粮。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来, 共其乏困,君亦无所害。且君尝为①晋君赐②矣,许君焦、瑕,朝济③而夕设版④焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①为:给予。

②赐:恩惠。

③济:渡河。

④设版:修筑防御工事。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来, 共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封①郑,又欲肆②其西封,若不阙③秦,将焉④取之?阙秦以利晋,唯⑤君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①封:疆界,这里用作动词。

②肆:延伸、扩张。

③阙:侵损、削减。

④焉:从哪里。

⑤唯:表示希望、祈请。

烛之武说退秦师

四、退师结果如何?

第3段:秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

第4段:子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

说:同“悦”,高兴,喜悦。 微:没有。

夫人:那个人,指秦穆公。 因:依靠。

敝:损害。 与:结交、同盟。

知:同智,明智。 武:指使用武力时所应遵守的道义准则。

其:表示祈使。

晋师撤离郑国

学习活动二:以“问”解文

晋秦联合围郑

烛之武临危受命

烛之武劝退秦师

晋军撤离郑国

晋师去之

晋、秦围郑

佚之狐推荐烛之武

烛之武“辞”

烛之武“许”

烛之武见秦伯

秦伯说

子犯请击之

四起四伏

学习活动二:以“问”解文

《烛之武退秦师》第二课时

高一下册—统编版—语文—第一单元

长于记事

情节回顾

晋秦联合围郑

烛之武临危受命

烛之武劝退秦师

晋军撤离郑国

善于记言

学习目标

1.分析烛之武游说成功的论说艺术。

2.通过品其言赏析烛之武的形象。

3.初步感知“微言大义”的春秋笔法。

思辨性阅读与表达 任务群

创设情境

《典籍里的中国》栏目组向高一学生征稿,请你来推荐一下《左传》里烛之武这个人,并写一段200字左右的推荐语。

任务一

烛之武是如何做到

仅仅凭一席话就能成功劝退秦师呢?

思辨性阅读

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

朗读并划分层次

温馨提示:关注句与句间的连词、句首发语词

秦、晋围郑,郑既知亡矣。①若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。//②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。//③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。//④夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

活动1:从逻辑结构分析其思辨之言。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之

厚,君之薄也。

第一层

增加

指(远方的)郑国

把……当作边邑

亡郑有险无益。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其

乏困,君亦无所害。

东方道路上(招待过客)的主人

同“供”,供给

外交使者

缺少的资粮

第二层

舍郑有益无害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而

夕设版焉,君之所知也。

恩惠

曾经

第三层

晋君忘恩不仁。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西

封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。。

满足

延伸、扩张

疆界

侵损,削减

从哪里

使……成为疆界

第四层

晋国无度无厌。

秦、晋围郑,郑既知亡矣。

①若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。//

②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。//

③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。//

④夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

活动1:从逻辑结构分析其思辨之言。

对比

举例

假设

前提

活动2:从出发点探究其智慧之言。

①秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

④既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

——以退为进

——以利相诱

——以史为鉴

——以害相劝

烛之武是如何成功劝说的?

思辨之言——层层递进,逻辑严密 智慧之言——处处为对方着想

①亡郑有险无益。 对比 以退为进

②舍郑有益无害。 以利相诱

③晋君忘恩不仁。 举例 以史为鉴

④晋国无度无厌。 假设 以害相劝

④ 夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?//③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。//①越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。//②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

【小练习:试比较调整后的语段】

一言之辩,重于九鼎,三寸之舌,强于百万之师。

——南朝著名文学评论家刘勰《文心雕龙》

“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

——《孙子兵法·谋攻篇》

任务二

烛之武是怎样的一个人呢?

图片来源于网络

思辨性表达

烛之武?

智慧之言

逻辑之言

?

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

“国危矣”

“今急而求子”

许之。

夜缒而出,见秦伯。

烛之武是考城人,是三朝老臣,在郑国一直担任“圉[yǔ]正”(养马的官)

被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子佝偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

烛之武

智慧之言

逻辑之言

勇敢之行

智士

勇士

义士

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

在烛之武劝说秦王的时候,他只字不提郑国如今危险的处境,反而向秦国示弱,站在秦国的角度上分析攻打郑国的结果。他巧妙利用了大国之间相互的不信任和猜忌以及对利益最大化的追求,劝退秦军并与秦国结盟。足见烛之武的谋略十足。

烛之武先前只是一名养马的小官,空有才能却被埋没。从壮年到老年,他的心中必定有怀才不遇的苦闷和郁结。当得到佚之狐的推荐之后,临危受命。他本来不想接受这个任务,但是在郑王道歉之后,他不计前嫌,考虑到国家危亡,毅然挺身而出,宁愿用绳子拴着自己下城墙,冒着生命危险游说秦王,这里足以见他有勇有谋,心胸广阔。而且他深明大义,为了郑国的安危,孤身一人勇闯虎穴,这也正是他爱国精神的最好写照。

所以,我认为,烛之武不仅是一位杰出的外交家,还是一位勇士,更是一位意志坚定的爱国者,我向您推荐他! ——高鉴兰

【小练习:试为烛之武写推荐语】

烛之武,

你作为一朝老臣,半生未得重用。

然而在秦晋两国军队来势汹汹之时,

在国家危难、水深火热之际,

你却毅然放下怀才不遇之私情,

临危受命,舍身救国。

在秦营里,面对一国之君,

你临危不惧,振振有词,

巧妙地站在秦国的角度分析利弊,

却成功地维护了本国的利益。

你有胆识,有谋略,

你以一己之口舌,

化一国之危难。

在勇退秦师的事件中,

你是机智善辩的辩士,

是不惧强敌的勇士,

是心怀家国的志士。

你的事迹与精神,

必将流传千古,

为后人所敬仰传颂。(黄鑫)

任务三

初步感知“微言大义”的春秋笔法

客观、简练、隐含深意。

感悟中华文明之光

鲁僖公三十年,晋人、秦人 围郑。

——《春秋》

晋侯、秦伯 围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

——《左传》

言外之意:霸道,春秋无义战

秦郑并无矛盾冲突

言外之意:两军分驻

形势危急

例句1:夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

得势全在秦、晋围郑,郑既知亡二语,先令人气平了一半;

词令之妙,一至于此!

——清·过珙《古文评注全集》

言外之意:极言恭敬。

夜缒而出

用绳子拴着人(或物)从上往下送。

言外之意1:形势紧急。

言外之意2:不被人发现。

言外之意3:勇敢之行。

例句2:既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

言外之意:点出了晋国的狼子野心。

例句3:邻之厚,君之薄也。

朝济而夕设版焉。

既东封郑,又欲肆其西封。

阙秦以利晋,唯君图之。

凸显晋国的贪婪。

凸显晋君的出尔反尔。

暗示晋与秦的利益冲突。

加剧秦晋的利益冲突。

课后作业

1.完成关于烛之武的推荐语,200字左右,文

体形式不限。

2.阅读并赏析《左传》中“微言大义”的春

秋笔法。

《左传》继承了《春秋》的文字简练而意蕴深邃的写法。

《左传》标志着古代中国书面文字

从现场记言到融记事和记言为一体

从片段到首尾贯通为篇

具有里程碑意义。

——孙绍振《<烛之武退秦师>和春秋笔法》

《烛之武退秦师》第一课时

高一下—统编版—语文—第一单元

学习目标

一、掌握重点字词,理解全文内容。

二、梳理情节脉络,体会《左传》曲折有序的叙事技巧。

地名、人名:氾(fán)南、佚(yì)之狐、逢(pánɡ)孙

实词:夜缒(zhuì)而出、若不阙(quē)秦

虚词:且君尝为(wéi)晋军赐矣、微夫(fú)人之力、夫(fú)晋

通假字:共(ɡōnɡ)其乏困、秦伯说(yuè)、不知(zhì)

学习活动一:以“题”入文

《烛之武退秦师》

退

是谁?

为何?

如何?

结果?

一、这篇文章写了一个怎样的故事?

二、围绕这个标题,你可以提出哪些问题?

学习活动一:以“题”入文

一、为何退?

晋侯① 、秦伯②围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

①晋侯:晋文公,春秋五霸之一。

②秦伯:秦穆公,春秋五霸之一。

学习活动二:以“问”解文

①以:连词,表示因果关系。

②无礼于晋:于晋无礼,状语后置。指晋文公早年出亡经过郑国时,郑国没有以应有的礼遇对待他。

③贰于楚:于楚贰,状语后置。指郑国依附于晋的同时又亲附于楚。

一、为何退?

晋侯、秦伯围郑,以①其无礼于晋② ,且贰于楚③也。晋军函陵,秦军氾南。

学习活动二:以“问”解文

春秋列国形势简图

①军:名词用作动词,驻扎。

②军:同上。

一、为何退?

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军①函陵,秦军②氾南。

学习活动二:以“问”解文

晋秦联合围郑

佚之狐①言于郑伯曰②:“国危矣,若③使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

学习活动二:以“问”解文

二、烛之武是谁?

①佚之狐:郑国大夫。

②佚之狐言于郑伯曰:佚之狐于郑伯言曰,状语后置。

③若:连词,表示假设。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮①也,犹②不如人;今老矣,无能为也已③ 。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

学习活动二:以“问”解文

二、烛之武是谁?

①壮:壮年,古时男子三十为壮。

②犹:尚且。

③也已:语气助词,表示确定。

烛之武:年事已高的郑国大夫。

壮

老

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已 。”公曰:“吾不能早用子①,今急而求子,是②寡人之过也。然③郑亡,子亦有不利焉④。”许之。

学习活动二:以“问”解文

二、烛之武是谁?

①子:古时对男子的尊称。

②是:代词。

③然:然而。

④焉:语气词。

烛之武临危受命

为什么要写烛之武的先“辞”后“许”?

《左传》叙事曲折有序。

晋、秦围郑

佚之狐推荐烛之武

烛之武“辞”

烛之武“许”

二、烛之武是谁?

学习活动二:以“问”解文

夜缒①而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既②知亡矣。若亡郑而有益于君③,敢④以烦执事⑤ 。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

①缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

②既:已经。

③若亡郑而有益于君:若亡郑而于君有益,状语后置。

④敢:自言冒昧的谦辞。

⑤执事:办事的官员,代指对方(秦穆公),表示恭敬。

三、如何退?

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙①远② ,君知其难也。焉用亡郑以陪③邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①鄙:边邑,这里用作动词。

②远:指郑国。

③陪:增加。

春秋列国形势简图

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主①,行李②之往来, 共③其乏困④,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①东道主:东方道路上(招待过客)的主人。

②行李:外交使者。

③共:同“供”,供给。

④乏困:缺少的资粮。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来, 共其乏困,君亦无所害。且君尝为①晋君赐②矣,许君焦、瑕,朝济③而夕设版④焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①为:给予。

②赐:恩惠。

③济:渡河。

④设版:修筑防御工事。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来, 共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封①郑,又欲肆②其西封,若不阙③秦,将焉④取之?阙秦以利晋,唯⑤君图之。”

学习活动二:以“问”解文

三、如何退?

①封:疆界,这里用作动词。

②肆:延伸、扩张。

③阙:侵损、削减。

④焉:从哪里。

⑤唯:表示希望、祈请。

烛之武说退秦师

四、退师结果如何?

第3段:秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

第4段:子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

说:同“悦”,高兴,喜悦。 微:没有。

夫人:那个人,指秦穆公。 因:依靠。

敝:损害。 与:结交、同盟。

知:同智,明智。 武:指使用武力时所应遵守的道义准则。

其:表示祈使。

晋师撤离郑国

学习活动二:以“问”解文

晋秦联合围郑

烛之武临危受命

烛之武劝退秦师

晋军撤离郑国

晋师去之

晋、秦围郑

佚之狐推荐烛之武

烛之武“辞”

烛之武“许”

烛之武见秦伯

秦伯说

子犯请击之

四起四伏

学习活动二:以“问”解文

《烛之武退秦师》第二课时

高一下册—统编版—语文—第一单元

长于记事

情节回顾

晋秦联合围郑

烛之武临危受命

烛之武劝退秦师

晋军撤离郑国

善于记言

学习目标

1.分析烛之武游说成功的论说艺术。

2.通过品其言赏析烛之武的形象。

3.初步感知“微言大义”的春秋笔法。

思辨性阅读与表达 任务群

创设情境

《典籍里的中国》栏目组向高一学生征稿,请你来推荐一下《左传》里烛之武这个人,并写一段200字左右的推荐语。

任务一

烛之武是如何做到

仅仅凭一席话就能成功劝退秦师呢?

思辨性阅读

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

朗读并划分层次

温馨提示:关注句与句间的连词、句首发语词

秦、晋围郑,郑既知亡矣。①若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。//②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。//③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。//④夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

活动1:从逻辑结构分析其思辨之言。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之

厚,君之薄也。

第一层

增加

指(远方的)郑国

把……当作边邑

亡郑有险无益。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其

乏困,君亦无所害。

东方道路上(招待过客)的主人

同“供”,供给

外交使者

缺少的资粮

第二层

舍郑有益无害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而

夕设版焉,君之所知也。

恩惠

曾经

第三层

晋君忘恩不仁。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西

封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。。

满足

延伸、扩张

疆界

侵损,削减

从哪里

使……成为疆界

第四层

晋国无度无厌。

秦、晋围郑,郑既知亡矣。

①若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。//

②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。//

③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。//

④夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

活动1:从逻辑结构分析其思辨之言。

对比

举例

假设

前提

活动2:从出发点探究其智慧之言。

①秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

④既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

——以退为进

——以利相诱

——以史为鉴

——以害相劝

烛之武是如何成功劝说的?

思辨之言——层层递进,逻辑严密 智慧之言——处处为对方着想

①亡郑有险无益。 对比 以退为进

②舍郑有益无害。 以利相诱

③晋君忘恩不仁。 举例 以史为鉴

④晋国无度无厌。 假设 以害相劝

④ 夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?//③且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。//①越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。//②若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

【小练习:试比较调整后的语段】

一言之辩,重于九鼎,三寸之舌,强于百万之师。

——南朝著名文学评论家刘勰《文心雕龙》

“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

——《孙子兵法·谋攻篇》

任务二

烛之武是怎样的一个人呢?

图片来源于网络

思辨性表达

烛之武?

智慧之言

逻辑之言

?

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

“国危矣”

“今急而求子”

许之。

夜缒而出,见秦伯。

烛之武是考城人,是三朝老臣,在郑国一直担任“圉[yǔ]正”(养马的官)

被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子佝偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

烛之武

智慧之言

逻辑之言

勇敢之行

智士

勇士

义士

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

在烛之武劝说秦王的时候,他只字不提郑国如今危险的处境,反而向秦国示弱,站在秦国的角度上分析攻打郑国的结果。他巧妙利用了大国之间相互的不信任和猜忌以及对利益最大化的追求,劝退秦军并与秦国结盟。足见烛之武的谋略十足。

烛之武先前只是一名养马的小官,空有才能却被埋没。从壮年到老年,他的心中必定有怀才不遇的苦闷和郁结。当得到佚之狐的推荐之后,临危受命。他本来不想接受这个任务,但是在郑王道歉之后,他不计前嫌,考虑到国家危亡,毅然挺身而出,宁愿用绳子拴着自己下城墙,冒着生命危险游说秦王,这里足以见他有勇有谋,心胸广阔。而且他深明大义,为了郑国的安危,孤身一人勇闯虎穴,这也正是他爱国精神的最好写照。

所以,我认为,烛之武不仅是一位杰出的外交家,还是一位勇士,更是一位意志坚定的爱国者,我向您推荐他! ——高鉴兰

【小练习:试为烛之武写推荐语】

烛之武,

你作为一朝老臣,半生未得重用。

然而在秦晋两国军队来势汹汹之时,

在国家危难、水深火热之际,

你却毅然放下怀才不遇之私情,

临危受命,舍身救国。

在秦营里,面对一国之君,

你临危不惧,振振有词,

巧妙地站在秦国的角度分析利弊,

却成功地维护了本国的利益。

你有胆识,有谋略,

你以一己之口舌,

化一国之危难。

在勇退秦师的事件中,

你是机智善辩的辩士,

是不惧强敌的勇士,

是心怀家国的志士。

你的事迹与精神,

必将流传千古,

为后人所敬仰传颂。(黄鑫)

任务三

初步感知“微言大义”的春秋笔法

客观、简练、隐含深意。

感悟中华文明之光

鲁僖公三十年,晋人、秦人 围郑。

——《春秋》

晋侯、秦伯 围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

——《左传》

言外之意:霸道,春秋无义战

秦郑并无矛盾冲突

言外之意:两军分驻

形势危急

例句1:夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

得势全在秦、晋围郑,郑既知亡二语,先令人气平了一半;

词令之妙,一至于此!

——清·过珙《古文评注全集》

言外之意:极言恭敬。

夜缒而出

用绳子拴着人(或物)从上往下送。

言外之意1:形势紧急。

言外之意2:不被人发现。

言外之意3:勇敢之行。

例句2:既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

言外之意:点出了晋国的狼子野心。

例句3:邻之厚,君之薄也。

朝济而夕设版焉。

既东封郑,又欲肆其西封。

阙秦以利晋,唯君图之。

凸显晋国的贪婪。

凸显晋君的出尔反尔。

暗示晋与秦的利益冲突。

加剧秦晋的利益冲突。

课后作业

1.完成关于烛之武的推荐语,200字左右,文

体形式不限。

2.阅读并赏析《左传》中“微言大义”的春

秋笔法。

《左传》继承了《春秋》的文字简练而意蕴深邃的写法。

《左传》标志着古代中国书面文字

从现场记言到融记事和记言为一体

从片段到首尾贯通为篇

具有里程碑意义。

——孙绍振《<烛之武退秦师>和春秋笔法》

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])