读(观)后感的写作

图片预览

文档简介

问渠那得清如许,为有源头活水来

——读(观)后感的写作

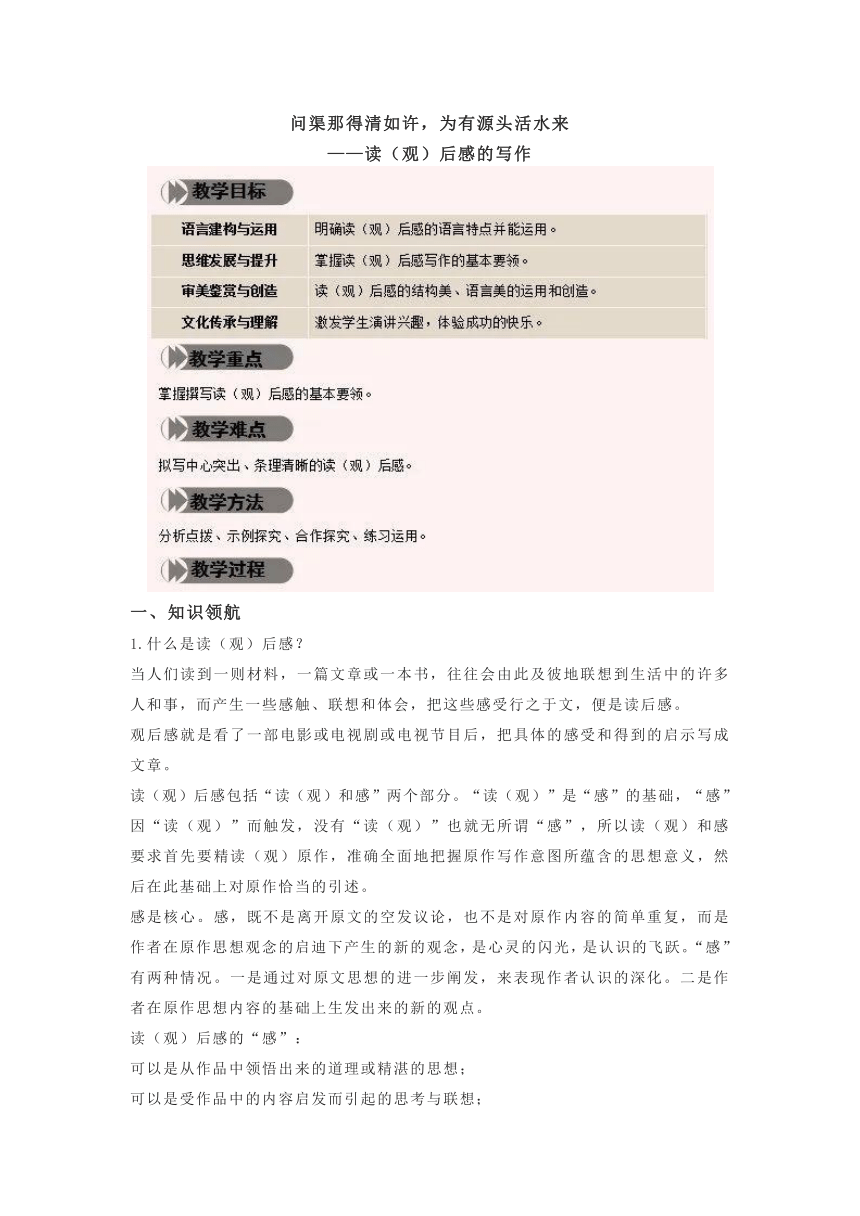

一、知识领航

1.什么是读(观)后感?

当人们读到一则材料,一篇文章或一本书,往往会由此及彼地联想到生活中的许多人和事,而产生一些感触、联想和体会,把这些感受行之于文,便是读后感。

观后感就是看了一部电影或电视剧或电视节目后,把具体的感受和得到的启示写成文章。

读(观)后感包括“读(观)和感”两个部分。“读(观)”是“感”的基础,“感”因“读(观)”而触发,没有“读(观)”也就无所谓“感”,所以读(观)和感要求首先要精读(观)原作,准确全面地把握原作写作意图所蕴含的思想意义,然后在此基础上对原作恰当的引述。

感是核心。感,既不是离开原文的空发议论,也不是对原作内容的简单重复,而是作者在原作思想观念的启迪下产生的新的观念,是心灵的闪光,是认识的飞跃。“感”有两种情况。一是通过对原文思想的进一步阐发,来表现作者认识的深化。二是作者在原作思想内容的基础上生发出来的新的观点。

读(观)后感的“感”:

可以是从作品中领悟出来的道理或精湛的思想;

可以是受作品中的内容启发而引起的思考与联想;

可以是因为观看而激发的决心和理想;

可以是因为观看而对社会上某些丑恶现象的抨击、讽刺。

2.写好读(观)后感的关键

(1)写好“读(观)后感”的关键是感点。没有了感点,读(观)后感也就失去了灵魂,也就无所谓"读(观)后感"。“感点”是由影片或文章中某一个内容引起的,引发我们体会的地方,它不是凭空产生的。面对众多“感点”,我们必须选择自己感受最深、角度最新、最善于写的一点或几点,作为自己感受的切入点。

“感点”是一篇观后感的灵魂,“感点”找得好,就成功了一半。

“感点”也领起“发感”,它是发感的依据。发感必须围绕感点展开论述,对感点发表自己的看法、感受,以议论为主,突出一个"感"字。

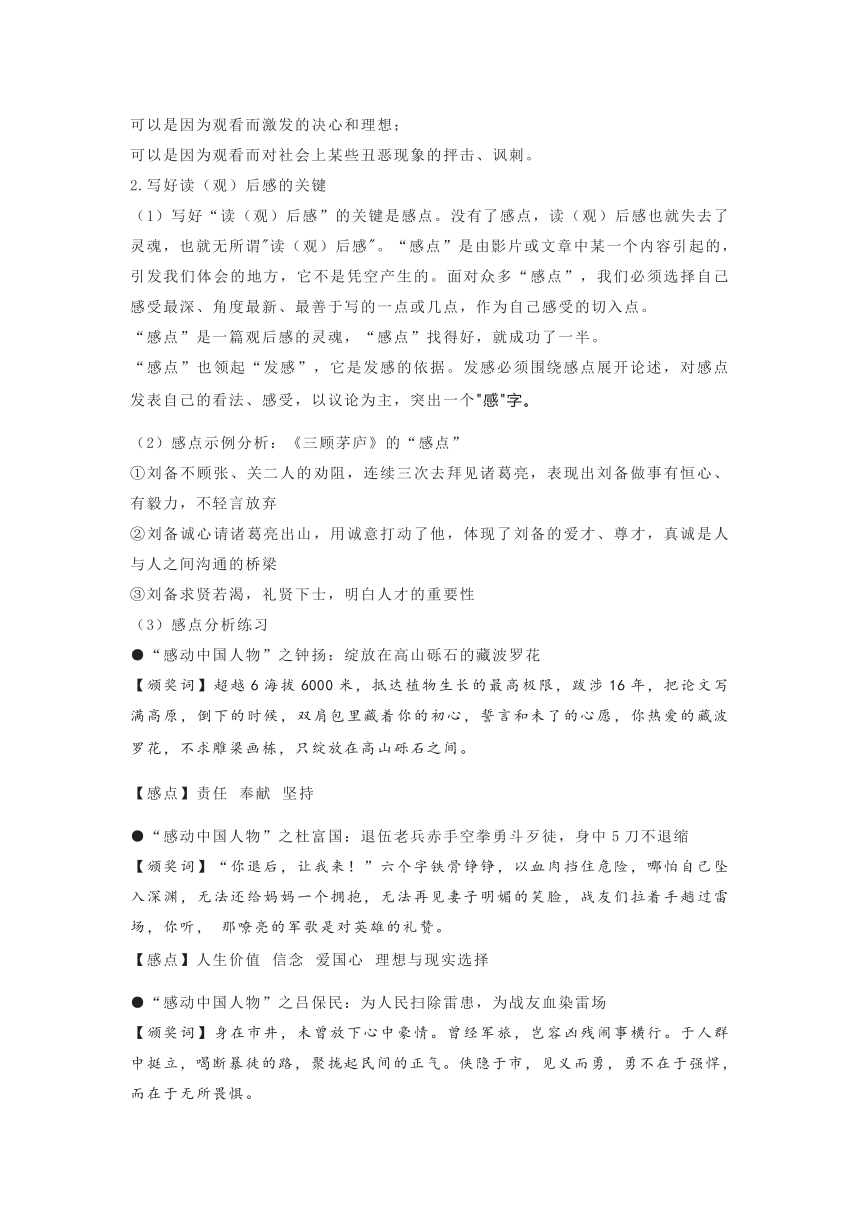

(2)感点示例分析:《三顾茅庐》的“感点”

①刘备不顾张、关二人的劝阻,连续三次去拜见诸葛亮,表现出刘备做事有恒心、有毅力,不轻言放弃

②刘备诚心请诸葛亮出山,用诚意打动了他,体现了刘备的爱才、尊才,真诚是人与人之间沟通的桥梁

③刘备求贤若渴,礼贤下士,明白人才的重要性

(3)感点分析练习

●“感动中国人物”之钟扬:绽放在高山砾石的藏波罗花

【颁奖词】超越6海拔6000米,抵达植物生长的最高极限,跋涉16年,把论文写满高原,倒下的时候,双肩包里藏着你的初心,誓言和未了的心愿,你热爱的藏波罗花,不求雕梁画栋,只绽放在高山砾石之间。

【感点】责任 奉献 坚持

●“感动中国人物”之杜富国:退伍老兵赤手空拳勇斗歹徒,身中5刀不退缩

【颁奖词】“你退后,让我来!”六个字铁骨铮铮,以血肉挡住危险,哪怕自己坠入深渊,无法还给妈妈一个拥抱,无法再见妻子明媚的笑脸,战友们拉着手趟过雷场,你听, 那嘹亮的军歌是对英雄的礼赞。

【感点】人生价值 信念 爱国心 理想与现实选择

●“感动中国人物”之吕保民:为人民扫除雷患,为战友血染雷场

【颁奖词】身在市井,未曾放下心中豪情。曾经军旅,岂容凶残闹事横行。于人群中挺立,喝断暴徒的路,聚拢起民间的正气。侠隐于市,见义而勇,勇不在于强悍,而在于无所畏惧。

【感点】英雄 善良 担当

●“感动中国人物”之军中的“居里夫人”

【颁奖词】少小离家,乡音无改。曾经勇冠巾帼,如今再让人惊叹。以点滴积蓄汇成大河,灌溉一世的乡愁。你毕生节俭,只为一次奢侈,耐得清贫,守得心灵的高贵。

【感点】奉献 人生价值 “穷”与“富”

●“感动中国人物”之刘传健:完成“史诗级”备降的英雄机长

【颁奖词】仪表失灵,你越发清醒。乘客的心悬得越高,你肩上的责任越重。在万里高空的险情中如此从容,别问怎么做到的,每一个传奇背后,隐藏着坚守和执着。

【感点】英雄精神 工匠精神 专注于专业

二、合作探究

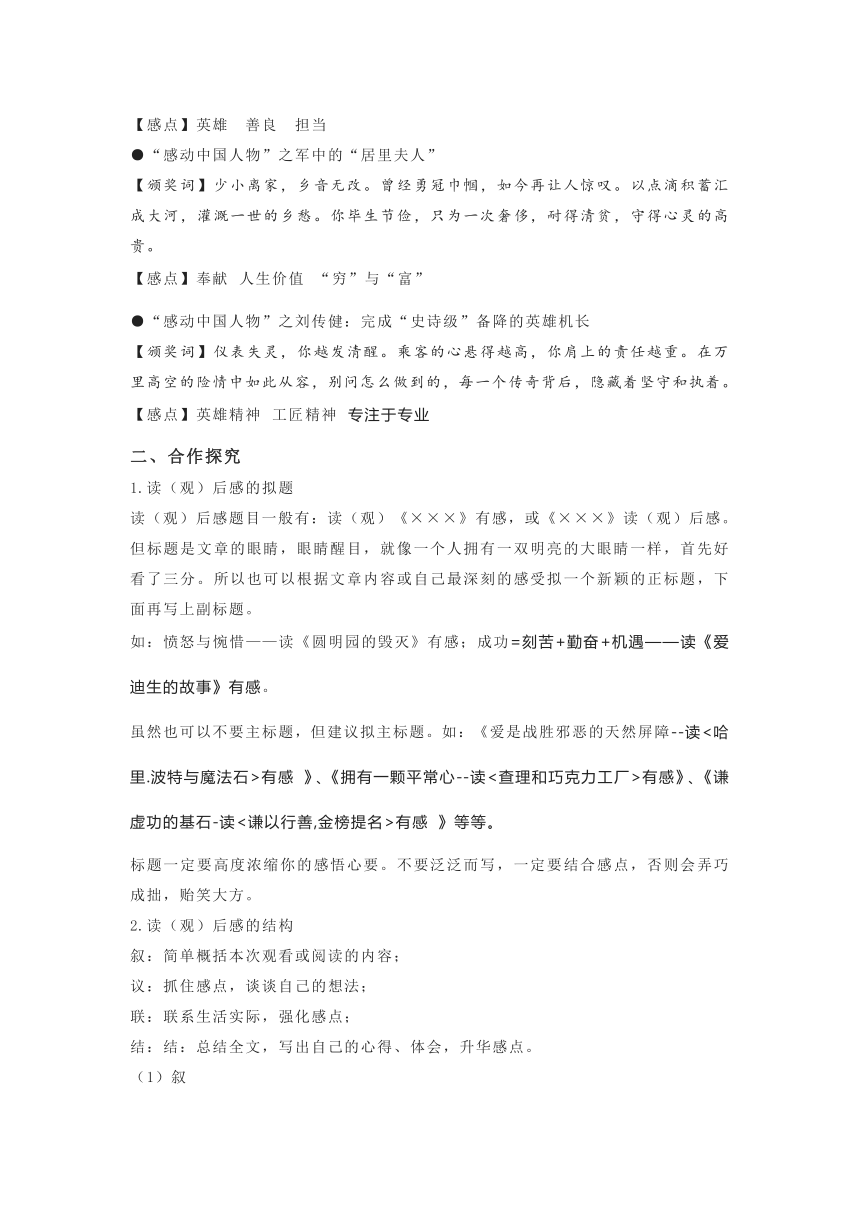

1.读(观)后感的拟题

读(观)后感题目一般有:读(观)《×××》有感,或《×××》读(观)后感。

但标题是文章的眼睛,眼睛醒目,就像一个人拥有一双明亮的大眼睛一样,首先好看了三分。所以也可以根据文章内容或自己最深刻的感受拟一个新颖的正标题,下面再写上副标题。

如:愤怒与惋惜——读《圆明园的毁灭》有感;成功=刻苦+勤奋+机遇——读《爱迪生的故事》有感。

虽然也可以不要主标题,但建议拟主标题。如:《爱是战胜邪恶的天然屏障--读<哈里.波特与魔法石>有感 》、《拥有一颗平常心--读<查理和巧克力工厂>有感》、《谦虚功的基石-读<谦以行善,金榜提名>有感 》等等。

标题一定要高度浓缩你的感悟心要。不要泛泛而写,一定要结合感点,否则会弄巧成拙,贻笑大方。

2.读(观)后感的结构

叙:简单概括本次观看或阅读的内容;

议:抓住感点,谈谈自己的想法;

联:联系生活实际,强化感点;

结:结:总结全文,写出自己的心得、体会,升华感点。

(1)叙

在通常情况下,要围绕感点,引述材料。就是围绕感点,有的放矢地简述原文相关内容。写这部分内容就是为了交代感想从何而来,并为后文的议论作好铺垫。

注意点:

●引述原文要精简,不能大段大段地叙述所读书籍、文章的具体内容。

●对于原文的述读,材料精短的,可以全文引述;篇幅较长的,只能够是简述与感点有直接关系的部分,而与感点无关紧要的部分只能是忍痛割爱了。

●材料要精简、准确、有针对性,这是读后感成功的第一个需要注意的地方。

●良好的开端等于成功的了一半。这一部分如果拖沓冗长或者与主题不相符,就会让人反感。

(2)议

议,就是紧承前一段"述读"所引述的材料,针对材料进行评析,既可就事论事,对所"引"的内容作一番分析;也可以由现象到本质,由个别到一般的作一番挖掘;对寓意深的材料更要深入剖析,然后水到渠成地"亮"出自己的感点,也就是中心论点。

注意点:感点的提出,要有与之相关的所读材料。如果没有述读的这部分材料,感点就是无源之水,流而不远;感点也只能是空发议论,泛泛而谈。所以,不管述读在感点之前,还是在感点之后,首先要有述读的存在,其后才能有感点的成立。

(3)联

联系实际"发感",也就是对"感点"--中心论点--进行论证。这一部分是读后感的主体部分,是对感点的阐述,通过摆事实、讲道理证明感点的正确性,或正面论、反面证证明感点的合理性。

注意点:

●所摆的事实、所讲的道理都要围绕感点来展开,而不能游离于感点之外。也就是你选的例子和所讲的道理和感点要有共鸣,不能另立一个论点。否则,就会不知所云,下笔千言,离题万里。

●发感还要联系实际,深入论证。联系实际,既可以由此及彼地联系现实生活中相类似的现象,也可以由古及今联系现实生活中的相反的种种问题,有时候还可以是个人的思想、言行、经历。

●联系实际,要有针对性,必须紧扣感点,而不能泛泛而谈,不能脱离感点随意联想,不着边际。

(4)结

结感就是收束全文,既可以回应前文,强调感点;也可以提出希望,发出号召。

注意点:

●不管怎样结尾,都要与前面的几个部分构成一个有机整体,不能是横空出世,说一些不着边际的话。表决心式的结尾也行,但是容易落入俗套,有虎头蛇尾的感觉。

●要结得自然,顺理成章收束全篇。或发人深思,或气势磅礴,或首尾呼应,暗合标题,都不失精彩。

【温馨提示】“叙、议、联、结”是一般结构,习作中是应灵活运用,适当变化的,正所谓“文无定法”,但不论怎样变化,都要做到“读”与“感”相交融,使全文成为一个严密的整体,同时,还要“感”得实在,“感”得有针对性。

三、范例引路

那一只漂泊的沙鸥

——读《杜甫传》有感

江苏省泗阳致远中学 高二(8)班 海彤

飘飘何所似,天地一沙鸥。

如果说,李白是一樽酣畅的醇酒,李清照是一地凄美的残花,那么一只凄凄哀鸣的沙鸥,应该是杜甫最好的化身了吧。

每每提及杜甫,脑海中总会浮现出一个形象:那是一位干瘦的老人,他身形佝偻,但丝毫不影响他坚定的步伐;他眉头紧蹙,但丝毫不影响到他坚毅的目光。不过啊,这是后期的杜甫,是更多地活在了人们心中的爱祖国、爱人民的杜甫。

人都有年少轻狂的时候,当然,杜甫也不例外。

在早年间,唐朝发展到了最为富庶的时期,杜甫曾在吴越、齐赵间漫游,结交豪门士族,“放荡齐赵间,裘马颇轻狂”;他也曾与李白“痛饮狂歌空度日”。这是青年的杜甫,还未经历生活的艰难,只是裘马轻狂、浪漫放荡、游侠求仙。但如果他只是这样“飞扬跋扈”,空赞河山的话,那他就不会是“顶峰中的顶峰”了!

而后政治、家庭发生变故,杜甫处于追求自由与渴望仕进的矛盾之中,感受着人民与统治者之间的剧烈冲突。正所谓“国家不幸诗家幸”,杜甫从这是开始,无论是诗歌风格还是自身,都发生了质的飞跃。

亲眼看到强行征兵,他痛苦地吟唱:“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。”在长安十年,他看到了纵情声色、饮馔丰美的玄宗贵妃和街头的饿殍,不禁悲叹:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”在安史之乱中,他看着破碎的国家、流亡的百姓,痛心呼喊:“国破山河在,城春草木深。”被贬离都,不再陪侍皇上,他真正走向了人民,他眼前出现的是一张张老翁老妪、征人怨妇的愁容和残酷官吏的凶恶面容,创造出了诗中的顶峰“三吏”“三别”。面对“细雨鱼儿出,微风燕子斜”、“云掩初弦月,香传小树花”的草堂美景,他也只是让多年饥寒漂泊的身心暂且休息,他并没有像王维那样归隐,没有逃避现实,隐于一方,而是悲歌:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山?”他曾居夔州客堂,尽管身多疾病,近乎残废,却依然“日夕思朝廷”。

那个时代对他多残酷啊!他曾经渴望进仕,去奉承应酬巴结讨好,却只谋得一个小官!眼看山河破碎,却无力回天!安史之乱后,他从白水流亡漂泊,他的大半生也是在漂泊中度过的,到最后甚至是陆地上都没有他的容身之处了,他只能委身舟中,在江上继续漂泊!代宗大历五年冬,他的生命悄然结束,竟在几十年后才下葬首阳山!

回顾杜甫,心中不由升起无限的悲壮感。对于杜甫的遭遇,我满心同情惋惜。世间最苦,莫过于战乱,莫过于生离死别。杜甫在战火纷飞的年代,想要见的人不知生死,想要送的信不知寄向何处。倘若是常人,在这种情况下,早已丧失生活的信心、愁郁而终了吧?不过,“安逸的环境,造不出时代的伟人”,杜甫的伟大之处也正得以体现。他没有消极避世,而是一直望向前方,不止停留于自身的痛苦,而是把眼光投到疾苦的百姓身上。他也许想到:如果不能为官利民,那就以诗作人民的喉舌吧!

如果在历史的长河中,我可以与他对视的话,那一眨眼间定能定格时间。我会从他衰老深陷的眸里,看见他内心中装着的大唐锦绣江山、人民安居乐业的热切期盼,看见他骨子里的爱国家、爱人民的光芒。

简评:读出了自己独到的见解和感悟,读到了诗人的漂泊、诗歌的优美、情怀的高尚、河山的美丽。标题本身就很有诗意,文章也写得有抒情性,是一个用心的阅读者、是一个优秀的写作者。

四、小试牛刀

课堂作文:两个题目任选一个

①课外搜集“2018年感动中国十大人物”优秀事迹,观看相关原视频,任选一个角度,写一篇800字以上的观后感。

②从新课标会定的“高中生必读书目”中选 择你读过的名著中的一部,任选一个角度,写一篇800字以上的读后感。

——读(观)后感的写作

一、知识领航

1.什么是读(观)后感?

当人们读到一则材料,一篇文章或一本书,往往会由此及彼地联想到生活中的许多人和事,而产生一些感触、联想和体会,把这些感受行之于文,便是读后感。

观后感就是看了一部电影或电视剧或电视节目后,把具体的感受和得到的启示写成文章。

读(观)后感包括“读(观)和感”两个部分。“读(观)”是“感”的基础,“感”因“读(观)”而触发,没有“读(观)”也就无所谓“感”,所以读(观)和感要求首先要精读(观)原作,准确全面地把握原作写作意图所蕴含的思想意义,然后在此基础上对原作恰当的引述。

感是核心。感,既不是离开原文的空发议论,也不是对原作内容的简单重复,而是作者在原作思想观念的启迪下产生的新的观念,是心灵的闪光,是认识的飞跃。“感”有两种情况。一是通过对原文思想的进一步阐发,来表现作者认识的深化。二是作者在原作思想内容的基础上生发出来的新的观点。

读(观)后感的“感”:

可以是从作品中领悟出来的道理或精湛的思想;

可以是受作品中的内容启发而引起的思考与联想;

可以是因为观看而激发的决心和理想;

可以是因为观看而对社会上某些丑恶现象的抨击、讽刺。

2.写好读(观)后感的关键

(1)写好“读(观)后感”的关键是感点。没有了感点,读(观)后感也就失去了灵魂,也就无所谓"读(观)后感"。“感点”是由影片或文章中某一个内容引起的,引发我们体会的地方,它不是凭空产生的。面对众多“感点”,我们必须选择自己感受最深、角度最新、最善于写的一点或几点,作为自己感受的切入点。

“感点”是一篇观后感的灵魂,“感点”找得好,就成功了一半。

“感点”也领起“发感”,它是发感的依据。发感必须围绕感点展开论述,对感点发表自己的看法、感受,以议论为主,突出一个"感"字。

(2)感点示例分析:《三顾茅庐》的“感点”

①刘备不顾张、关二人的劝阻,连续三次去拜见诸葛亮,表现出刘备做事有恒心、有毅力,不轻言放弃

②刘备诚心请诸葛亮出山,用诚意打动了他,体现了刘备的爱才、尊才,真诚是人与人之间沟通的桥梁

③刘备求贤若渴,礼贤下士,明白人才的重要性

(3)感点分析练习

●“感动中国人物”之钟扬:绽放在高山砾石的藏波罗花

【颁奖词】超越6海拔6000米,抵达植物生长的最高极限,跋涉16年,把论文写满高原,倒下的时候,双肩包里藏着你的初心,誓言和未了的心愿,你热爱的藏波罗花,不求雕梁画栋,只绽放在高山砾石之间。

【感点】责任 奉献 坚持

●“感动中国人物”之杜富国:退伍老兵赤手空拳勇斗歹徒,身中5刀不退缩

【颁奖词】“你退后,让我来!”六个字铁骨铮铮,以血肉挡住危险,哪怕自己坠入深渊,无法还给妈妈一个拥抱,无法再见妻子明媚的笑脸,战友们拉着手趟过雷场,你听, 那嘹亮的军歌是对英雄的礼赞。

【感点】人生价值 信念 爱国心 理想与现实选择

●“感动中国人物”之吕保民:为人民扫除雷患,为战友血染雷场

【颁奖词】身在市井,未曾放下心中豪情。曾经军旅,岂容凶残闹事横行。于人群中挺立,喝断暴徒的路,聚拢起民间的正气。侠隐于市,见义而勇,勇不在于强悍,而在于无所畏惧。

【感点】英雄 善良 担当

●“感动中国人物”之军中的“居里夫人”

【颁奖词】少小离家,乡音无改。曾经勇冠巾帼,如今再让人惊叹。以点滴积蓄汇成大河,灌溉一世的乡愁。你毕生节俭,只为一次奢侈,耐得清贫,守得心灵的高贵。

【感点】奉献 人生价值 “穷”与“富”

●“感动中国人物”之刘传健:完成“史诗级”备降的英雄机长

【颁奖词】仪表失灵,你越发清醒。乘客的心悬得越高,你肩上的责任越重。在万里高空的险情中如此从容,别问怎么做到的,每一个传奇背后,隐藏着坚守和执着。

【感点】英雄精神 工匠精神 专注于专业

二、合作探究

1.读(观)后感的拟题

读(观)后感题目一般有:读(观)《×××》有感,或《×××》读(观)后感。

但标题是文章的眼睛,眼睛醒目,就像一个人拥有一双明亮的大眼睛一样,首先好看了三分。所以也可以根据文章内容或自己最深刻的感受拟一个新颖的正标题,下面再写上副标题。

如:愤怒与惋惜——读《圆明园的毁灭》有感;成功=刻苦+勤奋+机遇——读《爱迪生的故事》有感。

虽然也可以不要主标题,但建议拟主标题。如:《爱是战胜邪恶的天然屏障--读<哈里.波特与魔法石>有感 》、《拥有一颗平常心--读<查理和巧克力工厂>有感》、《谦虚功的基石-读<谦以行善,金榜提名>有感 》等等。

标题一定要高度浓缩你的感悟心要。不要泛泛而写,一定要结合感点,否则会弄巧成拙,贻笑大方。

2.读(观)后感的结构

叙:简单概括本次观看或阅读的内容;

议:抓住感点,谈谈自己的想法;

联:联系生活实际,强化感点;

结:结:总结全文,写出自己的心得、体会,升华感点。

(1)叙

在通常情况下,要围绕感点,引述材料。就是围绕感点,有的放矢地简述原文相关内容。写这部分内容就是为了交代感想从何而来,并为后文的议论作好铺垫。

注意点:

●引述原文要精简,不能大段大段地叙述所读书籍、文章的具体内容。

●对于原文的述读,材料精短的,可以全文引述;篇幅较长的,只能够是简述与感点有直接关系的部分,而与感点无关紧要的部分只能是忍痛割爱了。

●材料要精简、准确、有针对性,这是读后感成功的第一个需要注意的地方。

●良好的开端等于成功的了一半。这一部分如果拖沓冗长或者与主题不相符,就会让人反感。

(2)议

议,就是紧承前一段"述读"所引述的材料,针对材料进行评析,既可就事论事,对所"引"的内容作一番分析;也可以由现象到本质,由个别到一般的作一番挖掘;对寓意深的材料更要深入剖析,然后水到渠成地"亮"出自己的感点,也就是中心论点。

注意点:感点的提出,要有与之相关的所读材料。如果没有述读的这部分材料,感点就是无源之水,流而不远;感点也只能是空发议论,泛泛而谈。所以,不管述读在感点之前,还是在感点之后,首先要有述读的存在,其后才能有感点的成立。

(3)联

联系实际"发感",也就是对"感点"--中心论点--进行论证。这一部分是读后感的主体部分,是对感点的阐述,通过摆事实、讲道理证明感点的正确性,或正面论、反面证证明感点的合理性。

注意点:

●所摆的事实、所讲的道理都要围绕感点来展开,而不能游离于感点之外。也就是你选的例子和所讲的道理和感点要有共鸣,不能另立一个论点。否则,就会不知所云,下笔千言,离题万里。

●发感还要联系实际,深入论证。联系实际,既可以由此及彼地联系现实生活中相类似的现象,也可以由古及今联系现实生活中的相反的种种问题,有时候还可以是个人的思想、言行、经历。

●联系实际,要有针对性,必须紧扣感点,而不能泛泛而谈,不能脱离感点随意联想,不着边际。

(4)结

结感就是收束全文,既可以回应前文,强调感点;也可以提出希望,发出号召。

注意点:

●不管怎样结尾,都要与前面的几个部分构成一个有机整体,不能是横空出世,说一些不着边际的话。表决心式的结尾也行,但是容易落入俗套,有虎头蛇尾的感觉。

●要结得自然,顺理成章收束全篇。或发人深思,或气势磅礴,或首尾呼应,暗合标题,都不失精彩。

【温馨提示】“叙、议、联、结”是一般结构,习作中是应灵活运用,适当变化的,正所谓“文无定法”,但不论怎样变化,都要做到“读”与“感”相交融,使全文成为一个严密的整体,同时,还要“感”得实在,“感”得有针对性。

三、范例引路

那一只漂泊的沙鸥

——读《杜甫传》有感

江苏省泗阳致远中学 高二(8)班 海彤

飘飘何所似,天地一沙鸥。

如果说,李白是一樽酣畅的醇酒,李清照是一地凄美的残花,那么一只凄凄哀鸣的沙鸥,应该是杜甫最好的化身了吧。

每每提及杜甫,脑海中总会浮现出一个形象:那是一位干瘦的老人,他身形佝偻,但丝毫不影响他坚定的步伐;他眉头紧蹙,但丝毫不影响到他坚毅的目光。不过啊,这是后期的杜甫,是更多地活在了人们心中的爱祖国、爱人民的杜甫。

人都有年少轻狂的时候,当然,杜甫也不例外。

在早年间,唐朝发展到了最为富庶的时期,杜甫曾在吴越、齐赵间漫游,结交豪门士族,“放荡齐赵间,裘马颇轻狂”;他也曾与李白“痛饮狂歌空度日”。这是青年的杜甫,还未经历生活的艰难,只是裘马轻狂、浪漫放荡、游侠求仙。但如果他只是这样“飞扬跋扈”,空赞河山的话,那他就不会是“顶峰中的顶峰”了!

而后政治、家庭发生变故,杜甫处于追求自由与渴望仕进的矛盾之中,感受着人民与统治者之间的剧烈冲突。正所谓“国家不幸诗家幸”,杜甫从这是开始,无论是诗歌风格还是自身,都发生了质的飞跃。

亲眼看到强行征兵,他痛苦地吟唱:“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。”在长安十年,他看到了纵情声色、饮馔丰美的玄宗贵妃和街头的饿殍,不禁悲叹:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”在安史之乱中,他看着破碎的国家、流亡的百姓,痛心呼喊:“国破山河在,城春草木深。”被贬离都,不再陪侍皇上,他真正走向了人民,他眼前出现的是一张张老翁老妪、征人怨妇的愁容和残酷官吏的凶恶面容,创造出了诗中的顶峰“三吏”“三别”。面对“细雨鱼儿出,微风燕子斜”、“云掩初弦月,香传小树花”的草堂美景,他也只是让多年饥寒漂泊的身心暂且休息,他并没有像王维那样归隐,没有逃避现实,隐于一方,而是悲歌:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山?”他曾居夔州客堂,尽管身多疾病,近乎残废,却依然“日夕思朝廷”。

那个时代对他多残酷啊!他曾经渴望进仕,去奉承应酬巴结讨好,却只谋得一个小官!眼看山河破碎,却无力回天!安史之乱后,他从白水流亡漂泊,他的大半生也是在漂泊中度过的,到最后甚至是陆地上都没有他的容身之处了,他只能委身舟中,在江上继续漂泊!代宗大历五年冬,他的生命悄然结束,竟在几十年后才下葬首阳山!

回顾杜甫,心中不由升起无限的悲壮感。对于杜甫的遭遇,我满心同情惋惜。世间最苦,莫过于战乱,莫过于生离死别。杜甫在战火纷飞的年代,想要见的人不知生死,想要送的信不知寄向何处。倘若是常人,在这种情况下,早已丧失生活的信心、愁郁而终了吧?不过,“安逸的环境,造不出时代的伟人”,杜甫的伟大之处也正得以体现。他没有消极避世,而是一直望向前方,不止停留于自身的痛苦,而是把眼光投到疾苦的百姓身上。他也许想到:如果不能为官利民,那就以诗作人民的喉舌吧!

如果在历史的长河中,我可以与他对视的话,那一眨眼间定能定格时间。我会从他衰老深陷的眸里,看见他内心中装着的大唐锦绣江山、人民安居乐业的热切期盼,看见他骨子里的爱国家、爱人民的光芒。

简评:读出了自己独到的见解和感悟,读到了诗人的漂泊、诗歌的优美、情怀的高尚、河山的美丽。标题本身就很有诗意,文章也写得有抒情性,是一个用心的阅读者、是一个优秀的写作者。

四、小试牛刀

课堂作文:两个题目任选一个

①课外搜集“2018年感动中国十大人物”优秀事迹,观看相关原视频,任选一个角度,写一篇800字以上的观后感。

②从新课标会定的“高中生必读书目”中选 择你读过的名著中的一部,任选一个角度,写一篇800字以上的读后感。

同课章节目录