2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读《无衣》说课设计

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读《无衣》说课设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-14 19:18:21 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文 选择性必修上册

古诗词诵读《诗经·无衣》说课设计

一、教材分析

《诗经·无衣》来自选择性必修上册的古诗词诵读部分,属于单元学习任务群之外的延伸与补充,通过诵读经典古诗词这一中国传统文学中的重要组成部分,学生根据学习提示,能欣赏、鉴别不同时代不同风格的作品,增进对语言文字的美感体验,体会其中的人文精神。

选择性必修上册中的四篇作品跨越时代,从诗经乐府到唐诗宋词,分别表达了不同身份和处境下人们的种种情思。《无衣》则抒发了先秦时期秦地战士慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情,也表现了战士之间深厚的情谊,语言质朴而富有气势,其中积极向上、不畏困难、团结友爱的精神对学生的学习和生活都具有深远的现实意义,也与本次活动家国情怀、红色文化的主题相契合。

二、学情分析

高二年级的学生在之前已经有过不少《诗经》中的篇目的学习经历,因此对有关《诗经》的文化常识和“赋、比、兴”等表现手法并不陌生,在解决字词障碍后,学习起来应该比较顺利。同时,学生也有了一定的知识储备和情感储备,能够读懂和感悟诗歌塑造的人物形象以及表达的思想情感。但是在缺乏教师点拨与学习活动的情况下,很多同学对此只能形成模糊的认识,无法做到精准描述与表达,在诗歌精神与现实生活之间也不能形成联系。综合学生情况,本堂课的设计应做到生动且深刻,让学生在情境式的学习活动中通过阅读和表达的实践深化审美体验,增强核心素养。

三、教学目标

1.语言建构与运用 读准诗歌字音、读对诗歌节奏的基础上,结合文本注释自主疏通诗歌大意。2.思维发展与提升 理解作品的语言美、情感美及结构美,理解赋比兴的艺术手法及重章叠唱的写作手法。3.审美鉴赏与创造 通过情境式微写作任务,描述和评价诗歌主人公在不同时代不同情境中的具体形象。4.文化传承与理解 领悟主人公的家国情怀,构建诗歌所蕴含的协作友爱、昂扬向上等精神与红色文化中革命乐观主义精神的有机联系,品悟中华民族精神的历史传承。

四、教学方法

教法:诵读法、问题法、点拨法、情景设置法等。学法:勾画圈点法、互帮讨论法、自主探究法、写作实践法等。

五、教学准备

1.剪辑纪录片《冰血长津湖》片段,搜集能够体现革命乐观主义的文字材料及文学作品。2.印发《诗经·无衣》导学案,制作多媒体课件,调试希沃白板的图片传输功能。

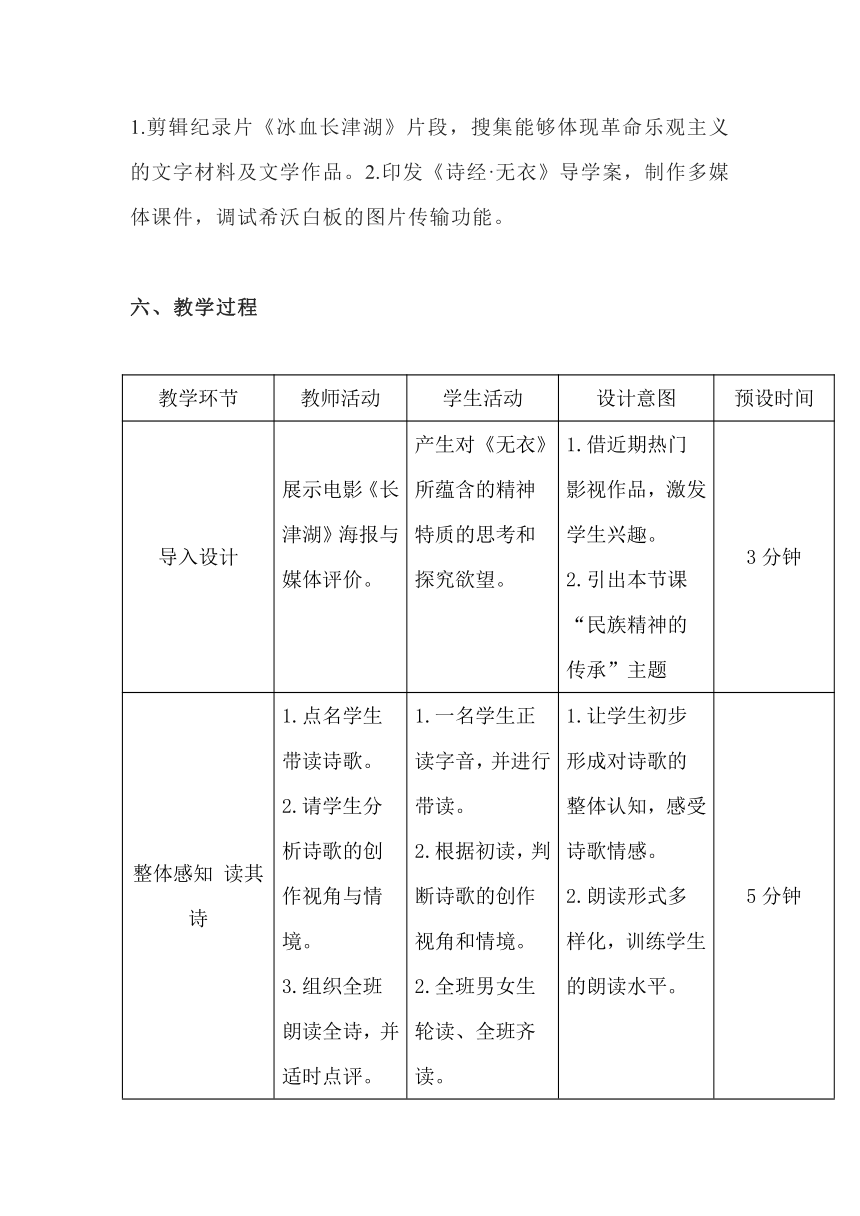

六、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 预设时间

导入设计 展示电影《长津湖》海报与媒体评价。 产生对《无衣》所蕴含的精神特质的思考和探究欲望。 1.借近期热门影视作品,激发学生兴趣。 2.引出本节课“民族精神的传承”主题 3分钟

整体感知 读其诗 1.点名学生带读诗歌。 2.请学生分析诗歌的创作视角与情境。 3.组织全班朗读全诗,并适时点评。 1.一名学生正读字音,并进行带读。 2.根据初读,判断诗歌的创作视角和情境。 2.全班男女生轮读、全班齐读。 1.让学生初步形成对诗歌的整体认知,感受诗歌情感。 2.朗读形式多样化,训练学生的朗读水平。 5分钟

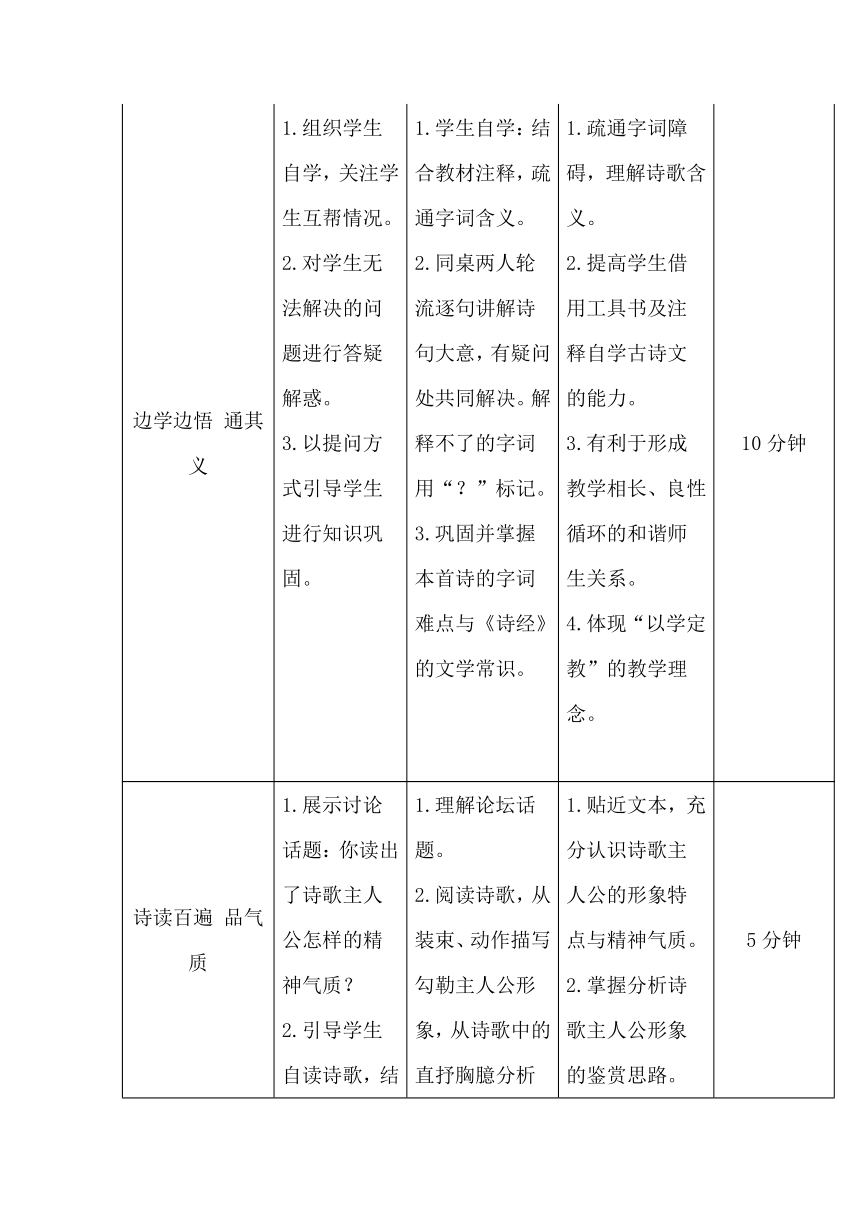

边学边悟 通其义 1.组织学生自学,关注学生互帮情况。 2.对学生无法解决的问题进行答疑解惑。 3.以提问方式引导学生进行知识巩固。 1.学生自学:结合教材注释,疏通字词含义。 2.同桌两人轮流逐句讲解诗句大意,有疑问处共同解决。解释不了的字词用“?”标记。 3.巩固并掌握本首诗的字词难点与《诗经》的文学常识。 1.疏通字词障碍,理解诗歌含义。 2.提高学生借用工具书及注释自学古诗文的能力。 3.有利于形成教学相长、良性循环的和谐师生关系。 4.体现“以学定教”的教学理念。 10分钟

诗读百遍 品气质 1.展示讨论话题:你读出了诗歌主人公怎样的精神气质? 2.引导学生自读诗歌,结合文本及导读提示进行分析。 3.组织“微论坛”,鼓励学生畅所欲言。 4.适当点评学生回答,将其总结为板书。 1.理解论坛话题。 2.阅读诗歌,从装束、动作描写勾勒主人公形象,从诗歌中的直抒胸臆分析主人公精神气质。 3.将思考所得与全班分享,参与交流讨论。 4.归纳诗歌主人公的精神气质特点。 1.贴近文本,充分认识诗歌主人公的形象特点与精神气质。 2.掌握分析诗歌主人公形象的鉴赏思路。 3.在交流讨论中提高认识,培养学生的思辨能力。 5分钟

合作学习 承精神 1.提供纪录片《冰血长津湖》视频,以及冰雕连战士绝笔等两则文字材料。 2.引导学生阅读明确:材料共同表达了革命乐观主义精神。 3.帮助学生构建诗歌《无衣》与革命乐观主义精神的联系。 1.理解材料的历史背景,读懂材料。 2.根据材料中的关键词句,理解材料所蕴含的革命乐观主义精神。 3.探究思考先秦时代的《无衣》与近现代红色文化精神的联系。 1.感受革命志士在困难时期的昂扬斗志。 2.领悟由古至今的精神传承。 3.体现红色文化教育的巧妙渗透。 7分钟

学以致用 微写作 1.布置写作任务:以《无衣》的诗歌文本为依据,想象诗歌主人公在不同时代的表现。 2.提供列强侵略、军阀混战、灾疫无情等不同情景作为写作提示。 3.利用希沃白板将学生的习作展示在多媒体屏幕。 4.组织学生互相点评,教师适时反馈。 5.在“时代长廊”的图片展示中总结本课。 1.理解写作任务及要求。 2.根据情景提示进行写作,合理想象诗歌主人公“穿越”后的形象。 3.展示作品的学生朗读自己的习作。 4.互相点评所写形象是否符合本节课所学的精神特征。 5.在“时代长廊”中回顾百年来的革命战士与民族英雄们的高尚品格。 1.“我手写我心”,将精神层面的触动具象化,进行精准表达。 2.以趣味写作的形式促进想象力的发展和写作思维的提升。 3.引导学生通过审美创造,真正领悟《无衣》具有普世性的精神美质。 4.让学生自觉认识并担负起继承与发扬优秀民族精神的伟大重任。 10分钟

专家点评

以国庆假期新上映的电影《长津湖》为话题,用媒体评论“最冷的夜,最热的血。最可爱的人,最坚毅的军魂”导入诗歌中的军人精神。这是个非常不错的设计,因为这部电影很多学生都看过,能激发学生的兴趣。这样导入可引发让学生思考,长津湖中的军人与《无衣》中的军人是否有联系?这也正和我们这次研修的主题——保家卫国、同赴国难、协作友爱、昂扬向上、积极乐观等红色文化基因在课堂教学进行渗透及民族精神的传承相契合,也体现了对当下的关注。

以“整体感知 读其诗——边学边悟 通其义——合作学习 承精神——学以致用 微写作”为线,结构清晰,以多样的教学方法充分调动学生学习的积极性,较好地实现了诗歌阅读由浅入深、以读促写的教学目标。预设的三个不同时代情境,留出了一处空白给学生自由发挥,这是一种很好的创意。语文教学除了审美鉴赏外,审美创造也是至关重要的。让学生将他们感悟到的文化与精神,凝聚到具体形象上,用自己的语言将其塑造出来,这就至少可以说是真正将诗读懂了,这堂课的教学目标也达成了。

但有两点我个人存疑:

1.刘老师把教学方法分为“教法”和“学法”,“教法”里有诵读法。“教法”和“学法”能不能分开?

2.教学目标的界定与新课标融合是否需要进一步加强。例如刘老师把“语言建构与运用”设定为:读准诗歌字音、读对诗歌节奏的基础上,结合文本注释自主疏通诗歌大意。并不能很好地体现语言的整合和运用。

古诗词诵读《诗经·无衣》说课设计

一、教材分析

《诗经·无衣》来自选择性必修上册的古诗词诵读部分,属于单元学习任务群之外的延伸与补充,通过诵读经典古诗词这一中国传统文学中的重要组成部分,学生根据学习提示,能欣赏、鉴别不同时代不同风格的作品,增进对语言文字的美感体验,体会其中的人文精神。

选择性必修上册中的四篇作品跨越时代,从诗经乐府到唐诗宋词,分别表达了不同身份和处境下人们的种种情思。《无衣》则抒发了先秦时期秦地战士慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情,也表现了战士之间深厚的情谊,语言质朴而富有气势,其中积极向上、不畏困难、团结友爱的精神对学生的学习和生活都具有深远的现实意义,也与本次活动家国情怀、红色文化的主题相契合。

二、学情分析

高二年级的学生在之前已经有过不少《诗经》中的篇目的学习经历,因此对有关《诗经》的文化常识和“赋、比、兴”等表现手法并不陌生,在解决字词障碍后,学习起来应该比较顺利。同时,学生也有了一定的知识储备和情感储备,能够读懂和感悟诗歌塑造的人物形象以及表达的思想情感。但是在缺乏教师点拨与学习活动的情况下,很多同学对此只能形成模糊的认识,无法做到精准描述与表达,在诗歌精神与现实生活之间也不能形成联系。综合学生情况,本堂课的设计应做到生动且深刻,让学生在情境式的学习活动中通过阅读和表达的实践深化审美体验,增强核心素养。

三、教学目标

1.语言建构与运用 读准诗歌字音、读对诗歌节奏的基础上,结合文本注释自主疏通诗歌大意。2.思维发展与提升 理解作品的语言美、情感美及结构美,理解赋比兴的艺术手法及重章叠唱的写作手法。3.审美鉴赏与创造 通过情境式微写作任务,描述和评价诗歌主人公在不同时代不同情境中的具体形象。4.文化传承与理解 领悟主人公的家国情怀,构建诗歌所蕴含的协作友爱、昂扬向上等精神与红色文化中革命乐观主义精神的有机联系,品悟中华民族精神的历史传承。

四、教学方法

教法:诵读法、问题法、点拨法、情景设置法等。学法:勾画圈点法、互帮讨论法、自主探究法、写作实践法等。

五、教学准备

1.剪辑纪录片《冰血长津湖》片段,搜集能够体现革命乐观主义的文字材料及文学作品。2.印发《诗经·无衣》导学案,制作多媒体课件,调试希沃白板的图片传输功能。

六、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 预设时间

导入设计 展示电影《长津湖》海报与媒体评价。 产生对《无衣》所蕴含的精神特质的思考和探究欲望。 1.借近期热门影视作品,激发学生兴趣。 2.引出本节课“民族精神的传承”主题 3分钟

整体感知 读其诗 1.点名学生带读诗歌。 2.请学生分析诗歌的创作视角与情境。 3.组织全班朗读全诗,并适时点评。 1.一名学生正读字音,并进行带读。 2.根据初读,判断诗歌的创作视角和情境。 2.全班男女生轮读、全班齐读。 1.让学生初步形成对诗歌的整体认知,感受诗歌情感。 2.朗读形式多样化,训练学生的朗读水平。 5分钟

边学边悟 通其义 1.组织学生自学,关注学生互帮情况。 2.对学生无法解决的问题进行答疑解惑。 3.以提问方式引导学生进行知识巩固。 1.学生自学:结合教材注释,疏通字词含义。 2.同桌两人轮流逐句讲解诗句大意,有疑问处共同解决。解释不了的字词用“?”标记。 3.巩固并掌握本首诗的字词难点与《诗经》的文学常识。 1.疏通字词障碍,理解诗歌含义。 2.提高学生借用工具书及注释自学古诗文的能力。 3.有利于形成教学相长、良性循环的和谐师生关系。 4.体现“以学定教”的教学理念。 10分钟

诗读百遍 品气质 1.展示讨论话题:你读出了诗歌主人公怎样的精神气质? 2.引导学生自读诗歌,结合文本及导读提示进行分析。 3.组织“微论坛”,鼓励学生畅所欲言。 4.适当点评学生回答,将其总结为板书。 1.理解论坛话题。 2.阅读诗歌,从装束、动作描写勾勒主人公形象,从诗歌中的直抒胸臆分析主人公精神气质。 3.将思考所得与全班分享,参与交流讨论。 4.归纳诗歌主人公的精神气质特点。 1.贴近文本,充分认识诗歌主人公的形象特点与精神气质。 2.掌握分析诗歌主人公形象的鉴赏思路。 3.在交流讨论中提高认识,培养学生的思辨能力。 5分钟

合作学习 承精神 1.提供纪录片《冰血长津湖》视频,以及冰雕连战士绝笔等两则文字材料。 2.引导学生阅读明确:材料共同表达了革命乐观主义精神。 3.帮助学生构建诗歌《无衣》与革命乐观主义精神的联系。 1.理解材料的历史背景,读懂材料。 2.根据材料中的关键词句,理解材料所蕴含的革命乐观主义精神。 3.探究思考先秦时代的《无衣》与近现代红色文化精神的联系。 1.感受革命志士在困难时期的昂扬斗志。 2.领悟由古至今的精神传承。 3.体现红色文化教育的巧妙渗透。 7分钟

学以致用 微写作 1.布置写作任务:以《无衣》的诗歌文本为依据,想象诗歌主人公在不同时代的表现。 2.提供列强侵略、军阀混战、灾疫无情等不同情景作为写作提示。 3.利用希沃白板将学生的习作展示在多媒体屏幕。 4.组织学生互相点评,教师适时反馈。 5.在“时代长廊”的图片展示中总结本课。 1.理解写作任务及要求。 2.根据情景提示进行写作,合理想象诗歌主人公“穿越”后的形象。 3.展示作品的学生朗读自己的习作。 4.互相点评所写形象是否符合本节课所学的精神特征。 5.在“时代长廊”中回顾百年来的革命战士与民族英雄们的高尚品格。 1.“我手写我心”,将精神层面的触动具象化,进行精准表达。 2.以趣味写作的形式促进想象力的发展和写作思维的提升。 3.引导学生通过审美创造,真正领悟《无衣》具有普世性的精神美质。 4.让学生自觉认识并担负起继承与发扬优秀民族精神的伟大重任。 10分钟

专家点评

以国庆假期新上映的电影《长津湖》为话题,用媒体评论“最冷的夜,最热的血。最可爱的人,最坚毅的军魂”导入诗歌中的军人精神。这是个非常不错的设计,因为这部电影很多学生都看过,能激发学生的兴趣。这样导入可引发让学生思考,长津湖中的军人与《无衣》中的军人是否有联系?这也正和我们这次研修的主题——保家卫国、同赴国难、协作友爱、昂扬向上、积极乐观等红色文化基因在课堂教学进行渗透及民族精神的传承相契合,也体现了对当下的关注。

以“整体感知 读其诗——边学边悟 通其义——合作学习 承精神——学以致用 微写作”为线,结构清晰,以多样的教学方法充分调动学生学习的积极性,较好地实现了诗歌阅读由浅入深、以读促写的教学目标。预设的三个不同时代情境,留出了一处空白给学生自由发挥,这是一种很好的创意。语文教学除了审美鉴赏外,审美创造也是至关重要的。让学生将他们感悟到的文化与精神,凝聚到具体形象上,用自己的语言将其塑造出来,这就至少可以说是真正将诗读懂了,这堂课的教学目标也达成了。

但有两点我个人存疑:

1.刘老师把教学方法分为“教法”和“学法”,“教法”里有诵读法。“教法”和“学法”能不能分开?

2.教学目标的界定与新课标融合是否需要进一步加强。例如刘老师把“语言建构与运用”设定为:读准诗歌字音、读对诗歌节奏的基础上,结合文本注释自主疏通诗歌大意。并不能很好地体现语言的整合和运用。