《辛亥革命》的说课稿

图片预览

文档简介

《辛亥革命》说课稿

各位老师,您们辛苦了。我今天说课的内容是:岳麓版高中历史必修一第15课《辛亥革命》。下面我将从教材分析、学情分析、教法学法、教学过程、教学反思等五个方面对本课进行说明:

一、教材分析

对本课教材我从以下三个方面进行分析:

1、教材地位

辛亥革命是中国近代史上具有划时代意义的事件,上承农民阶级领导的太平天国运动,下启无产阶级领导的新民主主义革命,起着承上启下作用。

2、教学目标

依据新课标中“知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观”三个维度,我将本课的教学目标确定为:

【知识与能力】

了解辛亥革命背景、过程,理解《临时约法》;认识辛亥革命的历史意义。

【过程与方法】

通过创设情景、设问质疑、合作探究、小论文方式等方法,来感悟历史,铭记历史,启迪未来。

【情感、态度与价值观】

通过本课的学习,使学生认识到辛亥革命是中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。进一步弘扬先烈的革命精神,培养学生积极进取的人生态度,增强学生的社会责任感、历史使命感。

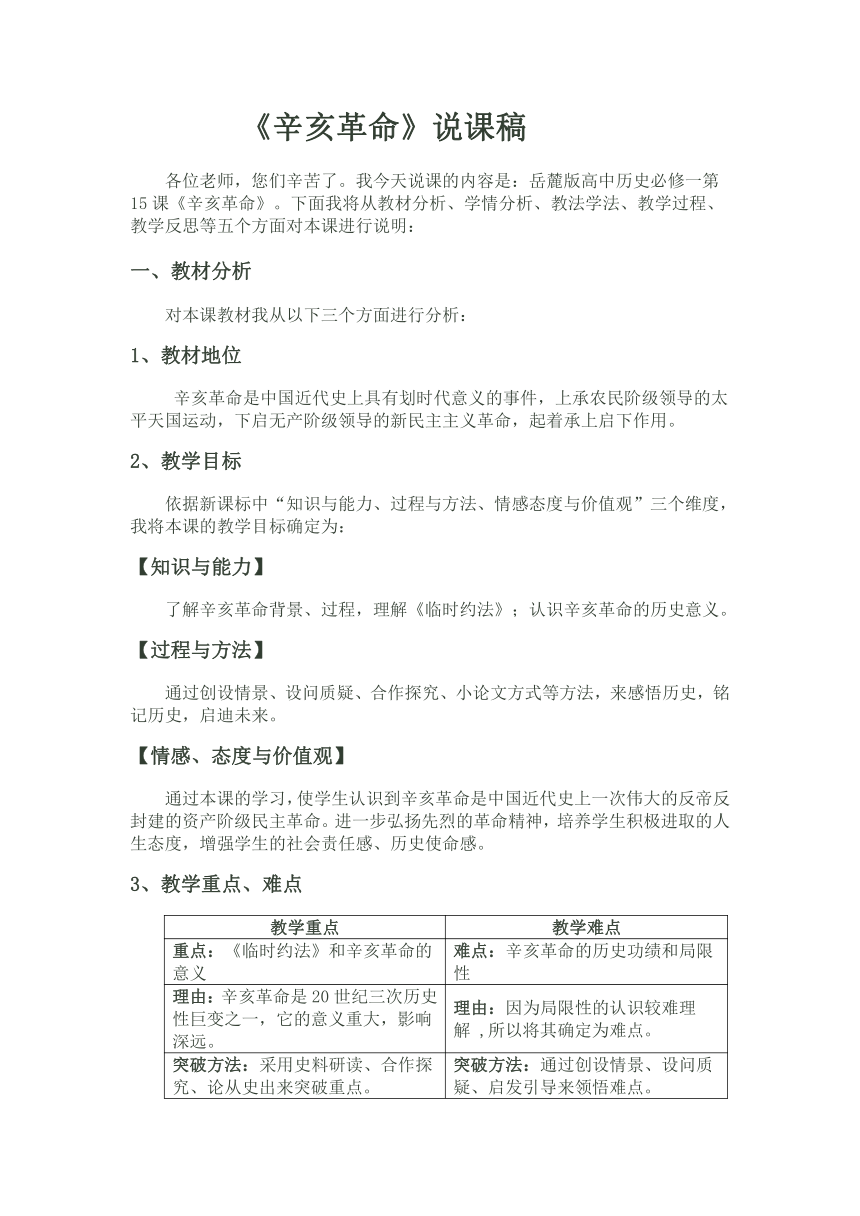

3、教学重点、难点

教学重点 教学难点

重点:《临时约法》和辛亥革命的意义 难点:辛亥革命的历史功绩和局限性

理由:辛亥革命是20世纪三次历史性巨变之一,它的意义重大,影响深远。 理由:因为局限性的认识较难理解 ,所以将其确定为难点。

突破方法:采用史料研读、合作探究、论从史出来突破重点。 突破方法:通过创设情景、设问质疑、启发引导来领悟难点。

二、学情分析

这节课教授的对象是高一学生,他们刚刚步入高中,对高中课程充满好奇心和新鲜感,具有对知识的渴望,和对未知领域的探究精神,而且他们在初中阶段已经对辛亥革命有一定的了解。这都是完成这节课的有利因素。但是,学生的知识储备和认知水平有限,加上本课涉及的问题多、理论性较强,因此要较好的完成课程就对教师提出了更高的要求。所以我采用多媒体教学手段,选用了一些历史图片、视频资料,制作了整合知识的图表和知识结构示意图等,帮助学生对辛亥革命这一课内容形成全面清晰的认知结构。采用深入浅出、层层设问等方法,启发学生深入思考,以加强对本课知识的掌握和理解。

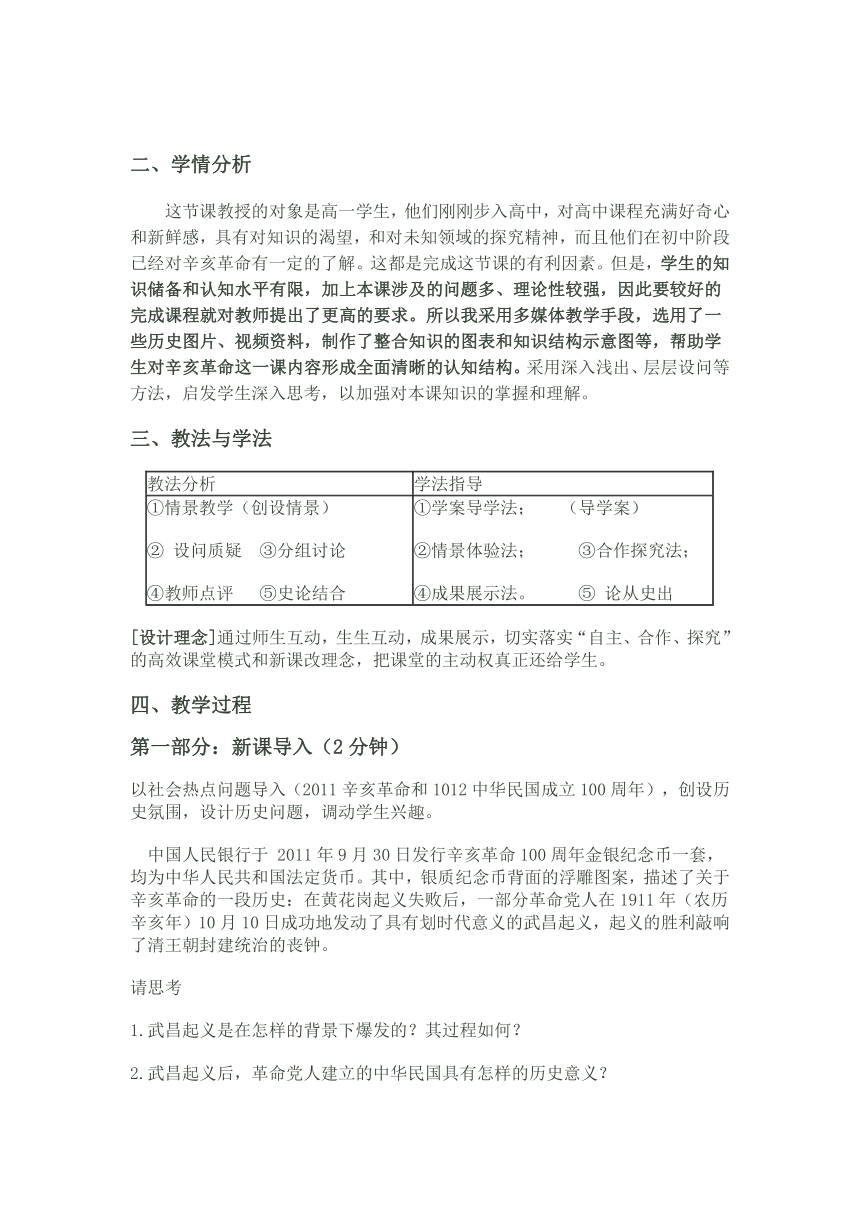

三、教法与学法

教法分析 学法指导

①情景教学(创设情景)② 设问质疑 ③分组讨论④教师点评 ⑤史论结合 ①学案导学法; (导学案)②情景体验法; ③合作探究法;④成果展示法。 ⑤ 论从史出

[设计理念]通过师生互动,生生互动,成果展示,切实落实“自主、合作、探究”的高效课堂模式和新课改理念,把课堂的主动权真正还给学生。

四、教学过程

第一部分:新课导入(2分钟)

以社会热点问题导入(2011辛亥革命和1012中华民国成立100周年),创设历史氛围,设计历史问题,调动学生兴趣。

中国人民银行于 2011年9月30日发行辛亥革命100周年金银纪念币一套,均为中华人民共和国法定货币。其中,银质纪念币背面的浮雕图案,描述了关于辛亥革命的一段历史:在黄花岗起义失败后,一部分革命党人在1911年(农历辛亥年)10月10日成功地发动了具有划时代意义的武昌起义,起义的胜利敲响了清王朝封建统治的丧钟。

请思考

1.武昌起义是在怎样的背景下爆发的?其过程如何?

2.武昌起义后,革命党人建立的中华民国具有怎样的历史意义?

第二部分:新课讲授(25分钟)

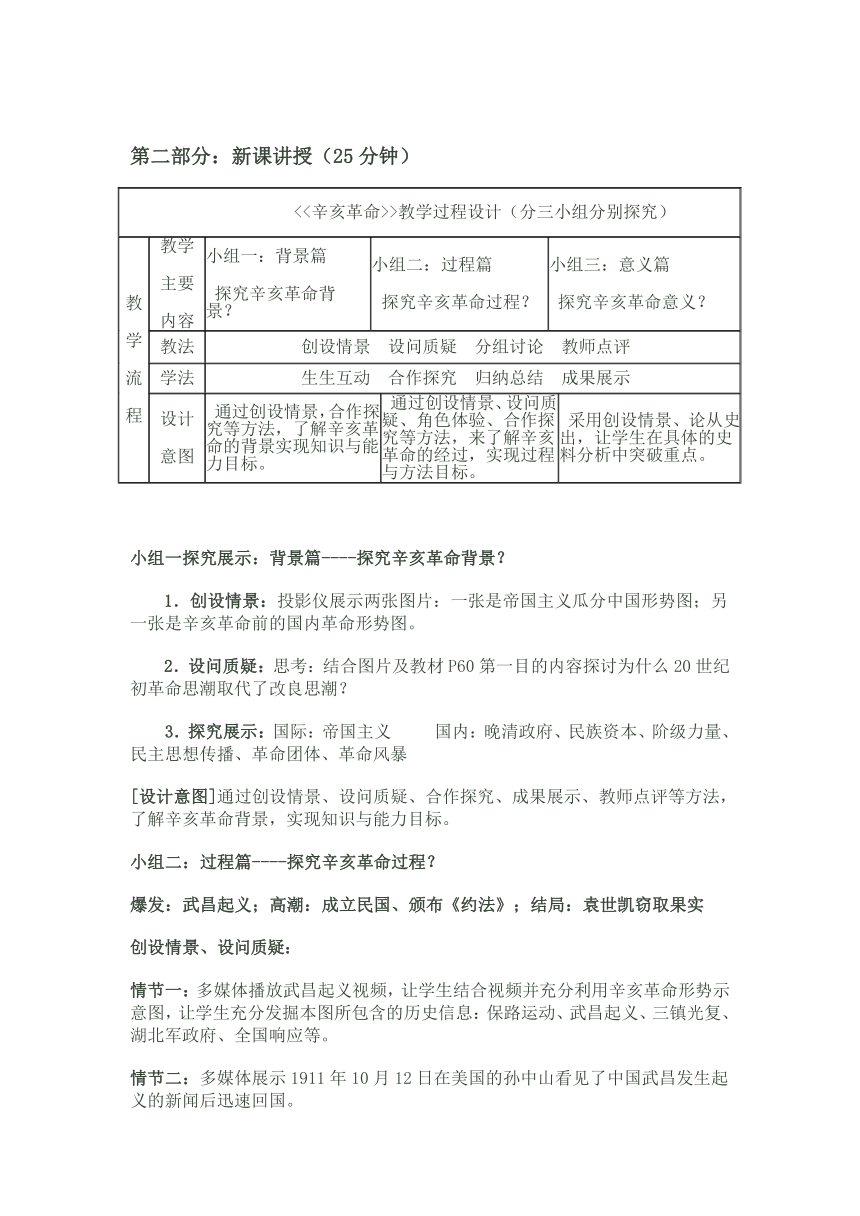

<<辛亥革命>>教学过程设计(分三小组分别探究)

教学流程 教学主要内容 小组一:背景篇探究辛亥革命背景? 小组二:过程篇探究辛亥革命过程? 小组三:意义篇探究辛亥革命意义?

教法 创设情景 设问质疑 分组讨论 教师点评

学法 生生互动 合作探究 归纳总结 成果展示

设计意图 通过创设情景,合作探究等方法,了解辛亥革命的背景实现知识与能力目标。 通过创设情景、设问质疑、角色体验、合作探究等方法,来了解辛亥革命的经过,实现过程与方法目标。 采用创设情景、论从史出,让学生在具体的史料分析中突破重点。

小组一探究展示:背景篇----探究辛亥革命背景?

1.创设情景:投影仪展示两张图片:一张是帝国主义瓜分中国形势图;另一张是辛亥革命前的国内革命形势图。

2.设问质疑:思考:结合图片及教材P60第一目的内容探讨为什么20世纪初革命思潮取代了改良思潮?

3.探究展示:国际:帝国主义 国内:晚清政府、民族资本、阶级力量、民主思想传播、革命团体、革命风暴

[设计意图]通过创设情景、设问质疑、合作探究、成果展示、教师点评等方法,了解辛亥革命背景,实现知识与能力目标。

小组二:过程篇----探究辛亥革命过程?

爆发:武昌起义;高潮:成立民国、颁布《约法》;结局:袁世凯窃取果实

创设情景、设问质疑:

情节一:多媒体播放武昌起义视频,让学生结合视频并充分利用辛亥革命形势示意图,让学生充分发掘本图所包含的历史信息:保路运动、武昌起义、三镇光复、湖北军政府、全国响应等。

情节二:多媒体展示1911年10月12日在美国的孙中山看见了中国武昌发生起义的新闻后迅速回国。

思考:设想孙中山归来后可能会干些什么?对比孙中山实际主要做了什么?培养学生的创新思维,突出孙中山的伟大贡献。

下面我将引导学生重点理解《临时约法》。

小组甲探究展示

视频投影一段材料:解读约法:《中华民国临时约法》规定中华民国之主权属于国民全体。

国内各民族一律平等;国民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有选举权和被选举权。

确立行政、立法、司法三权分立的政治体制。

约法特别规定责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生,总理可以驳回总统的意见,总统发布命令必须由内阁总理副署才能生效。

设问质疑:(小组甲探究展示)

1、《临时约法》颁布的目的?

2、《临时约法》有何进步性/局限性?

3、与美国1787年宪法有何异同?

情节三::多媒体展示图片:袁世凯与他的北洋军阀将领们

[设问质疑]有人说:“袁世凯窃取了辛亥革命的果实就意味着辛亥革命失败了”。请你说说理由?

小组乙探究展示:辛亥革命没有完成反帝反封建的民主革命任务,体现了它的局限性。

[设计意图]通过创设情景、视频再现、设问质疑、角色体验、合作探究。论从史出等方法,来了解辛亥革命的过程,实现过程与方法目标,同时展示学生个性,培养学生创新思维。

小组三:意义篇----探究辛亥革命的影响

此栏目分三步

第一步:探究辛亥革命的功绩,展示如下史料,引导学生探究

一、史料

探究问题:辛亥革命给中国带来哪些进步的社会变化和影响?

(政治、经济、思想、社会生活等)

[设计意图]培养学生分析史料获取有效信息的能力。

第二步:

二、史观

从不同史观出发来理解辛亥革命的历史意义。

(1)从革命史观来看:辛亥革命是中国近代历史上一次伟大的资产阶级革命。

(2)从现代化史观来看:辛亥革命结束了中国两千多年的封建君主专制制度;建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利;民主共和观念逐渐深入人心;为中国民族资本主义的发展创造了条件。

(3)从全球史观来看:辛亥革命是亚洲觉醒的重要组成部分和有力的推动力量。

(4)从社会史观来看:辛亥革命推动了社会习俗和社会风俗的变革。

[设计意图]培养学生正确解读史观的能力,以及从不同角度分析问题的能力。

第三步

三、史论

结合教材P63活动建议,引导全体学生进行史论探究。

有人说,辛亥革命推翻了帝制,是一次成功的革命;也有人说,辛亥革命没有改变中国的历史命运,是一次失败的革命。请就上述观点发表自己的看法。

[设计意图]培养学生自主探究问题的能力以及开放性思维的能力。

第三部分:课堂小结(3分钟)

引导学生列表进行本课小结

政治:民主危机加深经济:资本主义的初步发展思想:民主革命思想的传播组织:兴中会与同盟会的成立辛亥革命背景过程黄花岗起义等武装起义推动革命发展武昌起义,湖北军政府成立中华民国建立,颁布《临时约法》袁世凯篡夺革命果实清王朝统治结束,帝制总结意义1、推翻君主专制,建立资产阶级共和国2、民主共和观念深入人心3、为中国民族资本主义发展创造条件 本课主要讲述了辛亥革命的背景、过程和历史意义。1.《辛丑条约》签订后,中华民族危机空前加深,资产阶级民主革命勃兴,革命党人宣传民主革命思想,成立团体和政党,发动一系列武装起义,推动了革命发展。2.1911年10月10日武昌起义成功,推动了清政府的迅速瓦解。1912年成立了中华民国,孙中山担任临时大总统,颁布了《中华民国临时约法》。3.辛亥革命是一次成立的资产阶级民主革命,结束了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权力。但又是一次失败的革命,中国革命反帝反封建的任务没有完成。

[设计意图]学生动手列表总结,能加深对系统知识的掌握和理解。

第四部分:巩固练习(7分钟)

改变传统的选择题训练方法,我将采用问题探究式练习题。

学习历史不仅要掌握史实,更要学会解释史实。阅读材料,回答问题。

材料一民国初年,全国报纸总数高达500余家,不少报纸以“民主”“民权”“民国”“国民”命名;全国报纸发行总数达4200万份,“读报者虽限于少数人,但报纸发表之意见,有公众的或私人议论,几乎下等之苦力,亦受其宣传”。

材料二民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

(1)依据材料一,你将如何评价辛亥革命?

(2)依据材料二,你将如何评价辛亥革命?

(3)综合两则材料,你又将如何评价辛亥革命?为什么?

(4)你认为在解释历史时应该注意什么?

【解析】本题主要考查了学生对于辛亥革命的评价,前两问主要考查学生阅读材料提取信息的能力,第(1)问依据材料信息“,不少报纸以“民主”“民权”“民国”“国民”命名”、“ 几乎下等之苦力,亦受其宣传”等总结。第(2)问依据材料“老农茫然惶然”说明辛亥革命的局限性。第(3)问考查学生全面分析历史问题的能力。要结合前两问以及材料一、二体现的现象回答。第(4)问的回答角度要正确,答案的组织要从本题体现的评价方法回答,即要全面的看待问题,要史论结合等。

【答案】(1)辛亥革命使民主共和观念深入人心,大大提高了国民参政、议政意识,等等。

(2)辛亥革命传播民主思想的范围十分有限,没有改变当时中国,尤其是农村的现状,等等。

(3)从横向讲,辛亥革命对城市和乡村的影响是不平衡的(材料1中的报纸主要在城市发行。材料2中的老农生活在农村);从纵向看,民主共和观念深入人心有个过程,辛亥革命只是个开端。

(4)证据要全面;孤证不立;不要武断下结论。

[设计意图]通过练习,巩固所学知识,培养分析探究问题的能力、反馈学生对知识的掌握情况。

第五部分:你提我答(7分钟)

由老师问问题,变成学生提问题,老师或者其他学生回答。

[设计意图]培养学生发现问题的能力。

第六部分:课外探究(1分钟)

2012年是中华民国建立一百周年。海峡两岸举办的纪念活动有何现实意义?谈谈你的看法。

提示:

1.学习革命先烈哪些精神

2.对祖国统一大业有何影响

3.对两岸经济的发展有何影响?

[设计意图]创设情境,拓展思维,体现古为今用,对学生进行情感态度和价值观的教育。

五、设计反思

1、本节课是在课前导学案引导学生自主学习的基础上进行的,从而确保教学设计能顺利完成。

2、让学生动起来,让课堂活起来,让效率高起来,让效果好起来,把课堂还给学生,让学生真正成为课堂的主人,是我设计的理念.通过师生互动、生生互动、合作探究、成果展示、教师点评等方式,切实落实自主、合作、探究的高效课堂模式和新课改理念。

各位老师,您们辛苦了。我今天说课的内容是:岳麓版高中历史必修一第15课《辛亥革命》。下面我将从教材分析、学情分析、教法学法、教学过程、教学反思等五个方面对本课进行说明:

一、教材分析

对本课教材我从以下三个方面进行分析:

1、教材地位

辛亥革命是中国近代史上具有划时代意义的事件,上承农民阶级领导的太平天国运动,下启无产阶级领导的新民主主义革命,起着承上启下作用。

2、教学目标

依据新课标中“知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观”三个维度,我将本课的教学目标确定为:

【知识与能力】

了解辛亥革命背景、过程,理解《临时约法》;认识辛亥革命的历史意义。

【过程与方法】

通过创设情景、设问质疑、合作探究、小论文方式等方法,来感悟历史,铭记历史,启迪未来。

【情感、态度与价值观】

通过本课的学习,使学生认识到辛亥革命是中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。进一步弘扬先烈的革命精神,培养学生积极进取的人生态度,增强学生的社会责任感、历史使命感。

3、教学重点、难点

教学重点 教学难点

重点:《临时约法》和辛亥革命的意义 难点:辛亥革命的历史功绩和局限性

理由:辛亥革命是20世纪三次历史性巨变之一,它的意义重大,影响深远。 理由:因为局限性的认识较难理解 ,所以将其确定为难点。

突破方法:采用史料研读、合作探究、论从史出来突破重点。 突破方法:通过创设情景、设问质疑、启发引导来领悟难点。

二、学情分析

这节课教授的对象是高一学生,他们刚刚步入高中,对高中课程充满好奇心和新鲜感,具有对知识的渴望,和对未知领域的探究精神,而且他们在初中阶段已经对辛亥革命有一定的了解。这都是完成这节课的有利因素。但是,学生的知识储备和认知水平有限,加上本课涉及的问题多、理论性较强,因此要较好的完成课程就对教师提出了更高的要求。所以我采用多媒体教学手段,选用了一些历史图片、视频资料,制作了整合知识的图表和知识结构示意图等,帮助学生对辛亥革命这一课内容形成全面清晰的认知结构。采用深入浅出、层层设问等方法,启发学生深入思考,以加强对本课知识的掌握和理解。

三、教法与学法

教法分析 学法指导

①情景教学(创设情景)② 设问质疑 ③分组讨论④教师点评 ⑤史论结合 ①学案导学法; (导学案)②情景体验法; ③合作探究法;④成果展示法。 ⑤ 论从史出

[设计理念]通过师生互动,生生互动,成果展示,切实落实“自主、合作、探究”的高效课堂模式和新课改理念,把课堂的主动权真正还给学生。

四、教学过程

第一部分:新课导入(2分钟)

以社会热点问题导入(2011辛亥革命和1012中华民国成立100周年),创设历史氛围,设计历史问题,调动学生兴趣。

中国人民银行于 2011年9月30日发行辛亥革命100周年金银纪念币一套,均为中华人民共和国法定货币。其中,银质纪念币背面的浮雕图案,描述了关于辛亥革命的一段历史:在黄花岗起义失败后,一部分革命党人在1911年(农历辛亥年)10月10日成功地发动了具有划时代意义的武昌起义,起义的胜利敲响了清王朝封建统治的丧钟。

请思考

1.武昌起义是在怎样的背景下爆发的?其过程如何?

2.武昌起义后,革命党人建立的中华民国具有怎样的历史意义?

第二部分:新课讲授(25分钟)

<<辛亥革命>>教学过程设计(分三小组分别探究)

教学流程 教学主要内容 小组一:背景篇探究辛亥革命背景? 小组二:过程篇探究辛亥革命过程? 小组三:意义篇探究辛亥革命意义?

教法 创设情景 设问质疑 分组讨论 教师点评

学法 生生互动 合作探究 归纳总结 成果展示

设计意图 通过创设情景,合作探究等方法,了解辛亥革命的背景实现知识与能力目标。 通过创设情景、设问质疑、角色体验、合作探究等方法,来了解辛亥革命的经过,实现过程与方法目标。 采用创设情景、论从史出,让学生在具体的史料分析中突破重点。

小组一探究展示:背景篇----探究辛亥革命背景?

1.创设情景:投影仪展示两张图片:一张是帝国主义瓜分中国形势图;另一张是辛亥革命前的国内革命形势图。

2.设问质疑:思考:结合图片及教材P60第一目的内容探讨为什么20世纪初革命思潮取代了改良思潮?

3.探究展示:国际:帝国主义 国内:晚清政府、民族资本、阶级力量、民主思想传播、革命团体、革命风暴

[设计意图]通过创设情景、设问质疑、合作探究、成果展示、教师点评等方法,了解辛亥革命背景,实现知识与能力目标。

小组二:过程篇----探究辛亥革命过程?

爆发:武昌起义;高潮:成立民国、颁布《约法》;结局:袁世凯窃取果实

创设情景、设问质疑:

情节一:多媒体播放武昌起义视频,让学生结合视频并充分利用辛亥革命形势示意图,让学生充分发掘本图所包含的历史信息:保路运动、武昌起义、三镇光复、湖北军政府、全国响应等。

情节二:多媒体展示1911年10月12日在美国的孙中山看见了中国武昌发生起义的新闻后迅速回国。

思考:设想孙中山归来后可能会干些什么?对比孙中山实际主要做了什么?培养学生的创新思维,突出孙中山的伟大贡献。

下面我将引导学生重点理解《临时约法》。

小组甲探究展示

视频投影一段材料:解读约法:《中华民国临时约法》规定中华民国之主权属于国民全体。

国内各民族一律平等;国民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有选举权和被选举权。

确立行政、立法、司法三权分立的政治体制。

约法特别规定责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生,总理可以驳回总统的意见,总统发布命令必须由内阁总理副署才能生效。

设问质疑:(小组甲探究展示)

1、《临时约法》颁布的目的?

2、《临时约法》有何进步性/局限性?

3、与美国1787年宪法有何异同?

情节三::多媒体展示图片:袁世凯与他的北洋军阀将领们

[设问质疑]有人说:“袁世凯窃取了辛亥革命的果实就意味着辛亥革命失败了”。请你说说理由?

小组乙探究展示:辛亥革命没有完成反帝反封建的民主革命任务,体现了它的局限性。

[设计意图]通过创设情景、视频再现、设问质疑、角色体验、合作探究。论从史出等方法,来了解辛亥革命的过程,实现过程与方法目标,同时展示学生个性,培养学生创新思维。

小组三:意义篇----探究辛亥革命的影响

此栏目分三步

第一步:探究辛亥革命的功绩,展示如下史料,引导学生探究

一、史料

探究问题:辛亥革命给中国带来哪些进步的社会变化和影响?

(政治、经济、思想、社会生活等)

[设计意图]培养学生分析史料获取有效信息的能力。

第二步:

二、史观

从不同史观出发来理解辛亥革命的历史意义。

(1)从革命史观来看:辛亥革命是中国近代历史上一次伟大的资产阶级革命。

(2)从现代化史观来看:辛亥革命结束了中国两千多年的封建君主专制制度;建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利;民主共和观念逐渐深入人心;为中国民族资本主义的发展创造了条件。

(3)从全球史观来看:辛亥革命是亚洲觉醒的重要组成部分和有力的推动力量。

(4)从社会史观来看:辛亥革命推动了社会习俗和社会风俗的变革。

[设计意图]培养学生正确解读史观的能力,以及从不同角度分析问题的能力。

第三步

三、史论

结合教材P63活动建议,引导全体学生进行史论探究。

有人说,辛亥革命推翻了帝制,是一次成功的革命;也有人说,辛亥革命没有改变中国的历史命运,是一次失败的革命。请就上述观点发表自己的看法。

[设计意图]培养学生自主探究问题的能力以及开放性思维的能力。

第三部分:课堂小结(3分钟)

引导学生列表进行本课小结

政治:民主危机加深经济:资本主义的初步发展思想:民主革命思想的传播组织:兴中会与同盟会的成立辛亥革命背景过程黄花岗起义等武装起义推动革命发展武昌起义,湖北军政府成立中华民国建立,颁布《临时约法》袁世凯篡夺革命果实清王朝统治结束,帝制总结意义1、推翻君主专制,建立资产阶级共和国2、民主共和观念深入人心3、为中国民族资本主义发展创造条件 本课主要讲述了辛亥革命的背景、过程和历史意义。1.《辛丑条约》签订后,中华民族危机空前加深,资产阶级民主革命勃兴,革命党人宣传民主革命思想,成立团体和政党,发动一系列武装起义,推动了革命发展。2.1911年10月10日武昌起义成功,推动了清政府的迅速瓦解。1912年成立了中华民国,孙中山担任临时大总统,颁布了《中华民国临时约法》。3.辛亥革命是一次成立的资产阶级民主革命,结束了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权力。但又是一次失败的革命,中国革命反帝反封建的任务没有完成。

[设计意图]学生动手列表总结,能加深对系统知识的掌握和理解。

第四部分:巩固练习(7分钟)

改变传统的选择题训练方法,我将采用问题探究式练习题。

学习历史不仅要掌握史实,更要学会解释史实。阅读材料,回答问题。

材料一民国初年,全国报纸总数高达500余家,不少报纸以“民主”“民权”“民国”“国民”命名;全国报纸发行总数达4200万份,“读报者虽限于少数人,但报纸发表之意见,有公众的或私人议论,几乎下等之苦力,亦受其宣传”。

材料二民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

(1)依据材料一,你将如何评价辛亥革命?

(2)依据材料二,你将如何评价辛亥革命?

(3)综合两则材料,你又将如何评价辛亥革命?为什么?

(4)你认为在解释历史时应该注意什么?

【解析】本题主要考查了学生对于辛亥革命的评价,前两问主要考查学生阅读材料提取信息的能力,第(1)问依据材料信息“,不少报纸以“民主”“民权”“民国”“国民”命名”、“ 几乎下等之苦力,亦受其宣传”等总结。第(2)问依据材料“老农茫然惶然”说明辛亥革命的局限性。第(3)问考查学生全面分析历史问题的能力。要结合前两问以及材料一、二体现的现象回答。第(4)问的回答角度要正确,答案的组织要从本题体现的评价方法回答,即要全面的看待问题,要史论结合等。

【答案】(1)辛亥革命使民主共和观念深入人心,大大提高了国民参政、议政意识,等等。

(2)辛亥革命传播民主思想的范围十分有限,没有改变当时中国,尤其是农村的现状,等等。

(3)从横向讲,辛亥革命对城市和乡村的影响是不平衡的(材料1中的报纸主要在城市发行。材料2中的老农生活在农村);从纵向看,民主共和观念深入人心有个过程,辛亥革命只是个开端。

(4)证据要全面;孤证不立;不要武断下结论。

[设计意图]通过练习,巩固所学知识,培养分析探究问题的能力、反馈学生对知识的掌握情况。

第五部分:你提我答(7分钟)

由老师问问题,变成学生提问题,老师或者其他学生回答。

[设计意图]培养学生发现问题的能力。

第六部分:课外探究(1分钟)

2012年是中华民国建立一百周年。海峡两岸举办的纪念活动有何现实意义?谈谈你的看法。

提示:

1.学习革命先烈哪些精神

2.对祖国统一大业有何影响

3.对两岸经济的发展有何影响?

[设计意图]创设情境,拓展思维,体现古为今用,对学生进行情感态度和价值观的教育。

五、设计反思

1、本节课是在课前导学案引导学生自主学习的基础上进行的,从而确保教学设计能顺利完成。

2、让学生动起来,让课堂活起来,让效率高起来,让效果好起来,把课堂还给学生,让学生真正成为课堂的主人,是我设计的理念.通过师生互动、生生互动、合作探究、成果展示、教师点评等方式,切实落实自主、合作、探究的高效课堂模式和新课改理念。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局