第一课《汉字与书法文化》教学设计

图片预览

文档简介

第一课《汉字与书法文化》教学设计

模块:书法

教学时间:1课时

教学目标:1、知识与技能:了解、熟悉汉字起源和书法产生的过程及书法在中国传统文化中地位;

2、过程与方法:通过体验、讲述和探究性学习,激发学生的学习兴趣;

3.情感态度价值观:逐步形成热爱书法艺术、对待传统文化的正确态度。

教学重点:认识和了解汉字起源和书法产生的过程。

教学难点:大部分学生对书法艺术比较陌生,缺少感性认识,甚至存在偏见,给教学带来难度。

解决难点的方法:结合实践操作、观摩作品等活动引起学生学习兴趣,感悟书法艺术的魅力,激发学生的学习兴趣。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

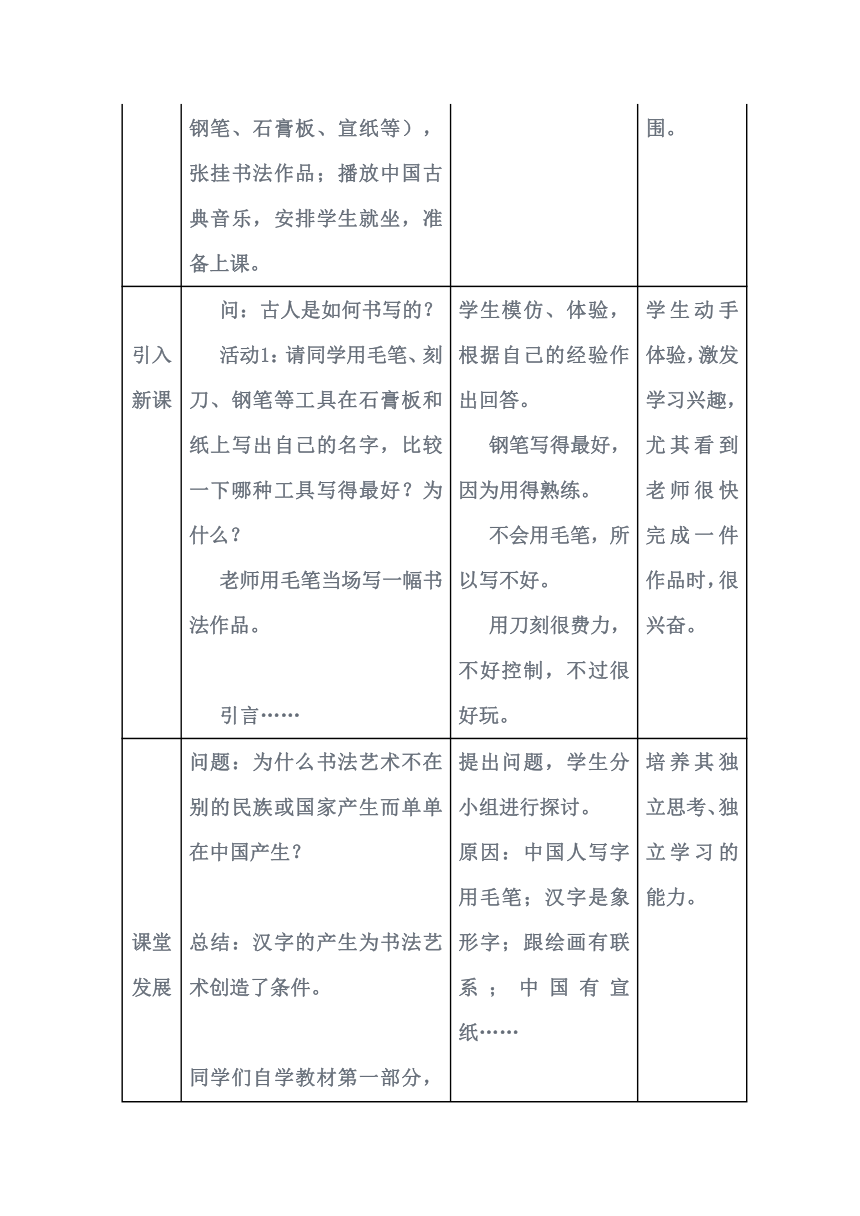

课前准备 1.教师制作多媒体课件《汉字与书法文化》;2.在美术教室布置古代书塾场景,摆放几案,放置书写工具和材料(毛笔、刻刀、钢笔、石膏板、宣纸等),张挂书法作品;播放中国古典音乐,安排学生就坐,准备上课。 学生进入书法教室就坐。 让学生一进入课室就感受到浓郁的书法文化氛围。

引入新课 问:古人是如何书写的?活动1:请同学用毛笔、刻刀、钢笔等工具在石膏板和纸上写出自己的名字,比较一下哪种工具写得最好?为什么?老师用毛笔当场写一幅书法作品。 引言…… 学生模仿、体验,根据自己的经验作出回答。钢笔写得最好,因为用得熟练。不会用毛笔,所以写不好。用刀刻很费力,不好控制,不过很好玩。 学生动手体验,激发学习兴趣,尤其看到老师很快完成一件作品时,很兴奋。

课堂发展 阅读 讨论 分析 归纳 问题:为什么书法艺术不在别的民族或国家产生而单单在中国产生? 总结:汉字的产生为书法艺术创造了条件。 同学们自学教材第一部分,结合在语文课里学过的知识,填写学习卡片。 我们班里出板报,要请字写得好的同学去完成,为什么?原因很简单,字写得好,赏心悦目,大家爱看。你们是这样,古人亦如此。 出示几件石刻拓片、木刻法帖和墨迹,请同学辨认,讲述书法的实用价值 活动2:请有书法基础的同学和没有基础的同学上台书写。他们写得为什么好?为什么不好?结论:人们在长期使用毛笔的过程中掌握了书写的规律,并促进了书法艺术的成熟。简要分析例字“三”,说明汉字形式美的原理。 书法在传统文化中的地位。“琴棋书画”、“字如其人”……书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术,它体现了万事万物的“对立统一”这个基本规律又反映了人作为主体的精神、气质、学识和修养。 播放录像片段《古代中国书法》,结束语。 提出问题,学生分小组进行探讨。原因:中国人写字用毛笔;汉字是象形字;跟绘画有联系;中国有宣纸…… 学生自学,讨论并填写卡片。 学生回答。 比较:1、 用笔熟练,笔法好。2、结构尚可,但不会用笔,笔画不美。 请同学讲两则故事:萧御史智赚《兰亭》、柳公权“心正则比笔正”。(可在课前让同学准备好)。 培养其独立思考、独立学习的能力。 从学生生活出发,学生感受深刻。 用故事说明书法艺术在人们社会生活和传统文化中的地位。

模块:书法

教学时间:1课时

教学目标:1、知识与技能:了解、熟悉汉字起源和书法产生的过程及书法在中国传统文化中地位;

2、过程与方法:通过体验、讲述和探究性学习,激发学生的学习兴趣;

3.情感态度价值观:逐步形成热爱书法艺术、对待传统文化的正确态度。

教学重点:认识和了解汉字起源和书法产生的过程。

教学难点:大部分学生对书法艺术比较陌生,缺少感性认识,甚至存在偏见,给教学带来难度。

解决难点的方法:结合实践操作、观摩作品等活动引起学生学习兴趣,感悟书法艺术的魅力,激发学生的学习兴趣。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

课前准备 1.教师制作多媒体课件《汉字与书法文化》;2.在美术教室布置古代书塾场景,摆放几案,放置书写工具和材料(毛笔、刻刀、钢笔、石膏板、宣纸等),张挂书法作品;播放中国古典音乐,安排学生就坐,准备上课。 学生进入书法教室就坐。 让学生一进入课室就感受到浓郁的书法文化氛围。

引入新课 问:古人是如何书写的?活动1:请同学用毛笔、刻刀、钢笔等工具在石膏板和纸上写出自己的名字,比较一下哪种工具写得最好?为什么?老师用毛笔当场写一幅书法作品。 引言…… 学生模仿、体验,根据自己的经验作出回答。钢笔写得最好,因为用得熟练。不会用毛笔,所以写不好。用刀刻很费力,不好控制,不过很好玩。 学生动手体验,激发学习兴趣,尤其看到老师很快完成一件作品时,很兴奋。

课堂发展 阅读 讨论 分析 归纳 问题:为什么书法艺术不在别的民族或国家产生而单单在中国产生? 总结:汉字的产生为书法艺术创造了条件。 同学们自学教材第一部分,结合在语文课里学过的知识,填写学习卡片。 我们班里出板报,要请字写得好的同学去完成,为什么?原因很简单,字写得好,赏心悦目,大家爱看。你们是这样,古人亦如此。 出示几件石刻拓片、木刻法帖和墨迹,请同学辨认,讲述书法的实用价值 活动2:请有书法基础的同学和没有基础的同学上台书写。他们写得为什么好?为什么不好?结论:人们在长期使用毛笔的过程中掌握了书写的规律,并促进了书法艺术的成熟。简要分析例字“三”,说明汉字形式美的原理。 书法在传统文化中的地位。“琴棋书画”、“字如其人”……书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术,它体现了万事万物的“对立统一”这个基本规律又反映了人作为主体的精神、气质、学识和修养。 播放录像片段《古代中国书法》,结束语。 提出问题,学生分小组进行探讨。原因:中国人写字用毛笔;汉字是象形字;跟绘画有联系;中国有宣纸…… 学生自学,讨论并填写卡片。 学生回答。 比较:1、 用笔熟练,笔法好。2、结构尚可,但不会用笔,笔画不美。 请同学讲两则故事:萧御史智赚《兰亭》、柳公权“心正则比笔正”。(可在课前让同学准备好)。 培养其独立思考、独立学习的能力。 从学生生活出发,学生感受深刻。 用故事说明书法艺术在人们社会生活和传统文化中的地位。

同课章节目录