沪科版八年级数学上册《第13章 三角形中的边角关系、命题与证明》复习课教案

文档属性

| 名称 | 沪科版八年级数学上册《第13章 三角形中的边角关系、命题与证明》复习课教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-15 08:42:34 | ||

图片预览

文档简介

《第13章 三角形中的边角关系、命题与证明》复习课

教学设计

教学目标:

1.通过回忆,进一步理解与三角形及各子类三角形相关的定义,进一步理解按边或按角对三角形进行分类的方法.进一步优化基础知识网络.

2.通过回忆与“证明”相关的概念,进一步理解定义、命题、基本事实、定理、推理、证明的意义,体会证明的必要性,增进对几何演绎范式的了解。

3.回忆三角形的边的关系定理和推理、三角形的角的关系定理和推理,整理三角形的性质。同时培养学生对几何结论追根究源的习惯,增进对论证几何的体会,增进对论证几何的认同感。

4.通过典型问题的解决,进一步培养学生寻找解题思路的能力,培养用规范的符号语言进行推理的习惯,提高问题解决的意识,提高对问题解决的兴趣。

教学重点:

以回忆三角形的相关概念及性质为主线,整理本章知识系统,并进一步体会几何演绎范式。

教学难点:

体会论证几何的演绎范式的逻辑美、说服力,逐渐喜欢论证几何,并乐于参与其中。

教具准备:

老师:三角板。

学生:三角板、量角器、剪刀、剪纸。

教学过程设计:

(一)创设情境,引入回忆:

老师在屏幕上动画展示三角形(三边顺次出现),

让学生回忆什么叫做三角形,

学生回忆并说出:由不在同一条直线上的三条线段首尾依次相接所组成的封闭图形叫做三角形。

老师在屏幕上打出上面的文字,并在黑板上板书本节课的课题。

然后老师问学生,这行文字是三角形的什么?

学生回答,是三角形的定义?

老师问,什么叫做定义?

学生答:能明确界定某个对象含义的语句叫做定义。

【设计意图】轻松入题,引出本章的主角——三角形。先出示三角形,然后让学生回忆三角形的定义,这样给学生后面回忆本章定义制造一个范例,先想象图形,再回忆定义,借以提高回忆的质量。

(二)重要定义回顾 (注意不是全部定义)

老师:本章我们收获了很多定义,下面请大家想象图形,回忆定义,并将它们大声地说出。

学生想象、回忆、回答:(估计如下,这是课本上的顺序)

第一小块:

不等边三角形:三条边互不相等的三角形叫做不等边三角形;

等腰三角形:有两条边相等的三角形叫做等腰三角形;

等边三角形:三条边都相等的三角形叫做等边三角形,又叫做正三角形。

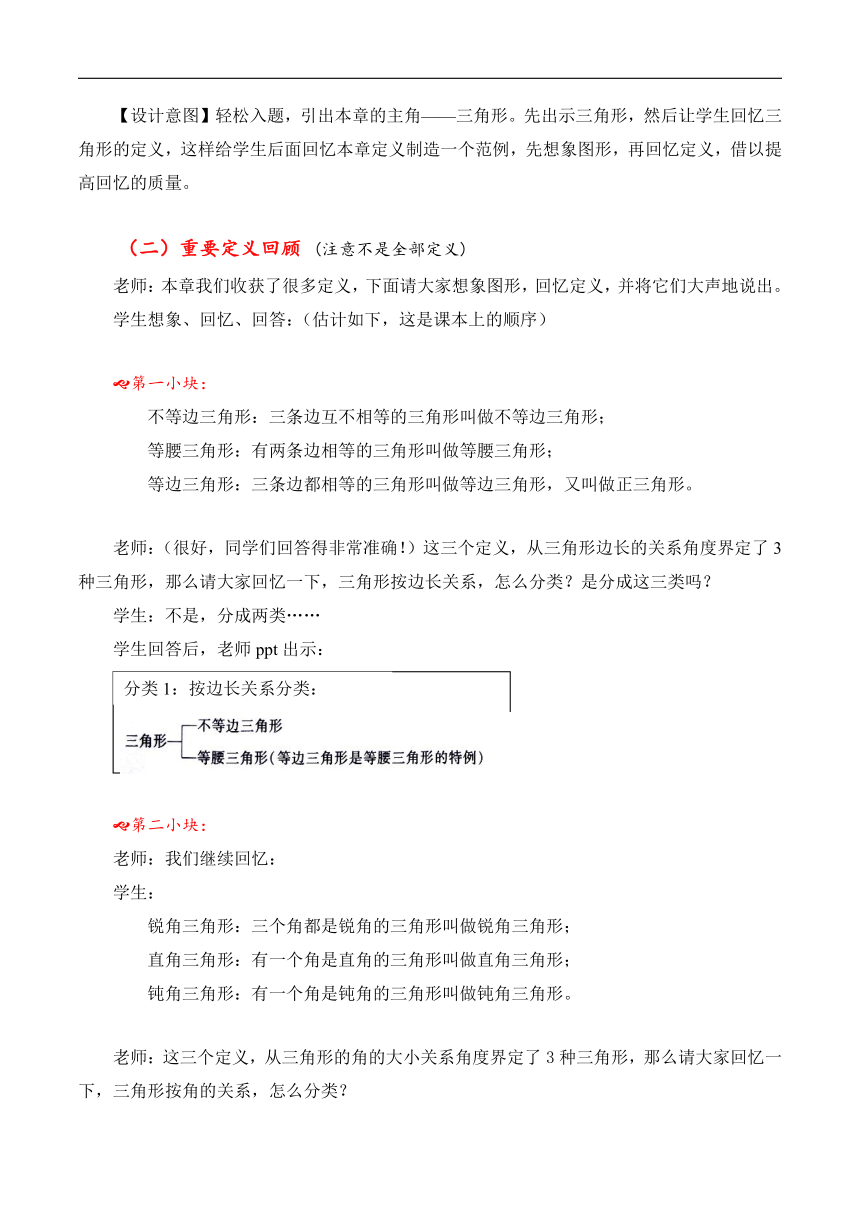

老师:(很好,同学们回答得非常准确!)这三个定义,从三角形边长的关系角度界定了3种三角形,那么请大家回忆一下,三角形按边长关系,怎么分类?是分成这三类吗?

学生:不是,分成两类……

学生回答后,老师ppt出示:

第二小块:

老师:我们继续回忆:

学生:

锐角三角形:三个角都是锐角的三角形叫做锐角三角形;

直角三角形:有一个角是直角的三角形叫做直角三角形;

钝角三角形:有一个角是钝角的三角形叫做钝角三角形。

老师:这三个定义,从三角形的角的大小关系角度界定了3种三角形,那么请大家回忆一下,三角形按角的关系,怎么分类?

学生回答后,老师ppt出示:

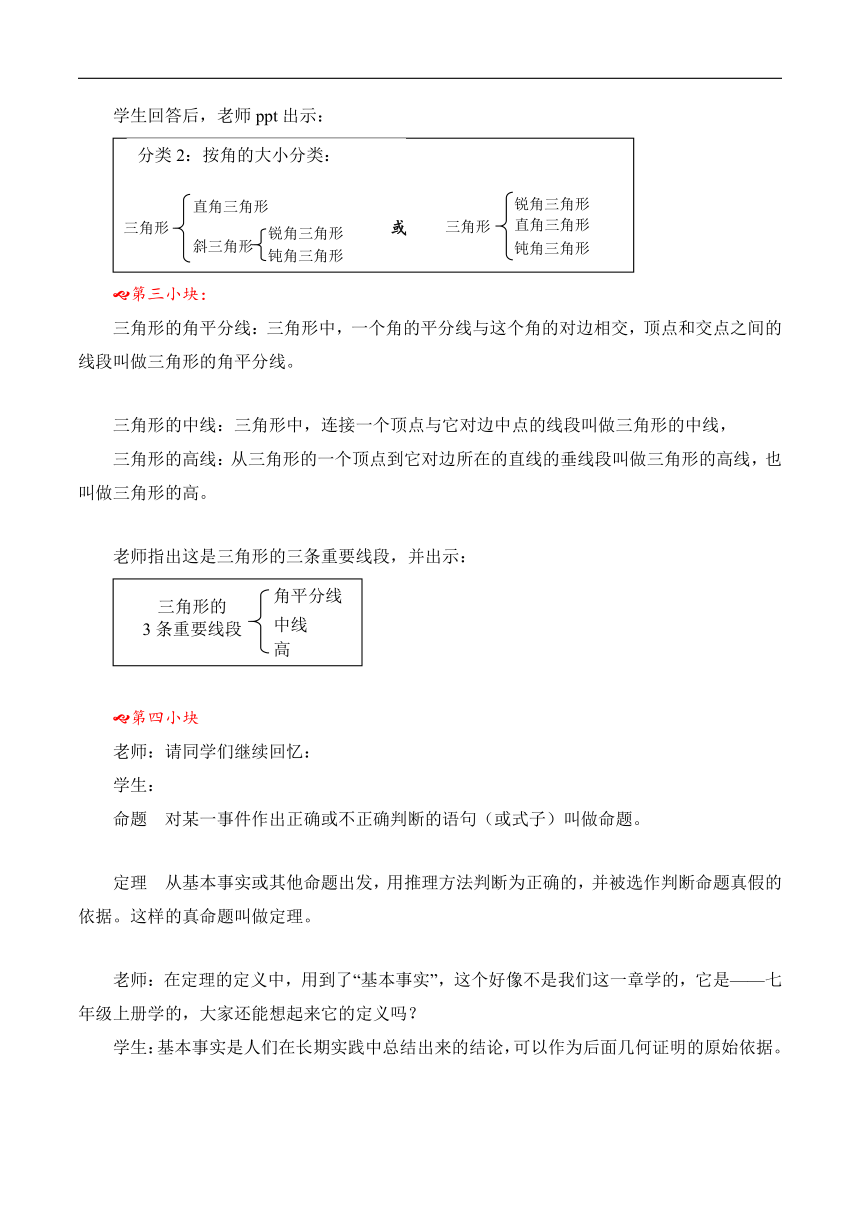

第三小块:

三角形的角平分线:三角形中,一个角的平分线与这个角的对边相交,顶点和交点之间的线段叫做三角形的角平分线。

三角形的中线:三角形中,连接一个顶点与它对边中点的线段叫做三角形的中线,

三角形的高线:从三角形的一个顶点到它对边所在的直线的垂线段叫做三角形的高线,也叫做三角形的高。

老师指出这是三角形的三条重要线段,并出示:

第四小块

老师:请同学们继续回忆:

学生:

命题 对某一事件作出正确或不正确判断的语句(或式子)叫做命题。

定理 从基本事实或其他命题出发,用推理方法判断为正确的,并被选作判断命题真假的依据。这样的真命题叫做定理。

老师:在定理的定义中,用到了“基本事实”,这个好像不是我们这一章学的,它是——七年级上册学的,大家还能想起来它的定义吗?

学生:基本事实是人们在长期实践中总结出来的结论,可以作为后面几何证明的原始依据。

推论:由基本事实、定理直接得出的真命题叫做推论。

证明:从已知条件出发,依据定义、基本事实、已证定理,并按照逻辑规则,推导出结论,这一方法称为演绎推理(或演绎法)。演绎推理的过程,就是演绎证明,简称证明。

老师把“证明”的定义投出来。并指着本章的章名说:这是本章的压轴定义,我们一起读一遍:

学生读:

【设计意图】这一部分,学生边回忆定义,老师边帮助学生整理知识体系,同时对重要定义进行解释强调,如“证明”的定义,同时它还是本节课承上启下的定义。

(三)重要定理推理回顾

第一小块

标题:三角形的边的关系:

定理 三角形中任意两边的和大于第三边。

老师:指导学生对照刚刚的“证明”的定义,说一说这个定理是怎样证明的?

学生:线段的基本事实(两点之间的所有连线中,线段最短)出发……

推论 三角形中任意两边的差小于第三边。

老师提示学生思考这个推论是如何推出的?

学生:从定理出发,用不等式的移项得到的;(移项的依据是不等式的基本性质----不等式两边都…)

第二小块

标题:三角形的角的关系:

三角形内角和定理:三角形的内角和等于180°。

老师再一次提示学生对照“证明”的定义说出这个定理是怎么证明的?

学生:从“平角等于180°”出发,利用两直线平行,内错角相等…

推论1 直角三角形的两锐角互余。

老师启发学生对照“推论”的定义说出这个推论是怎么得出的?

学生:……

推论2 有两个角互余的三角形是直角三角形。

老师:怎么得出的?

学生:……

推论3 三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和。

老师:怎么得出的?

学生:……

推论4 三角形的外角大于与它不相邻的任何一个内角。

老师:怎么得出的?

学生:……

【设计意图】整理三角形的性质。同时培养学生对几何结论追根究源的习惯,增进对论证几何的体会,增进对论证几何的认同感。也体验了下面要复习的几何公理化的演绎范式的:“每个真命题必须是在它之前已建立的一些命题的逻辑结论,而所有推理的原始共同出发点是一些基本的定义和基本事实。”

(四)重要语段重读(老师读,学生在书上画线,然后拟出小标题:)

(P75页 第二自然段)

研究几何图形,如果仅限于观察、操作和实验等方法,难以使人确信结果的正确性,

(小标题:观察实验操作有弱点)

(P75页 中偏下)

学习几何需要观察和实验,同时也需要学会推理。从这一章起我们将系统学习用逻辑推理方法对几何中的结论进行论证。

(小标题:解决方法——学习推理)

(P78页 第一行)

论证几何,源于希腊数学家欧几里得的《原本》,这部著作可以说是数学史上第一座理论丰碑,它确立了数学中公理化的演绎范式。这种这种范式要求学科中每个真命题必须是在它之前已建立的一些命题的逻辑结论,而所有推理的原始共同出发点是一些基本的定义和基本事实。

(小标题:论证几何的范式)

(P80页 下部 找一个同学来念)

证明方法 在证明命题时,要分清命题的条件和结论,如果问题与图形相关,首先,根据条件画出图形,并在图形上标出有关字母与符号;再结合图形,写出已知、求证;然后,分析因果关系,找出证明途径;最后有条理地写出证明过程。

(小标题:证明命题的方法)

【设计意图】进一步提高对几何演绎范式的了解,增进对论证几何的体会,增强对论证几何的认同感和参与其中的积极性。再一次加强,是学生掌握“证明命题”的方法,下一板块要进行这样的训练。

(四)典型证明训练

第一小步:画

老师:复习了这么多,大家累了吧?我们轻松一下,看一段电影!

老师播放视频:八一电影制品厂拍摄的《地道战》的序幕(30秒,黑白):

老师出示彩色图片五角星:

老师:漂亮吧,你心动吗?想画一个吗? 拿出你的剪纸,在剪纸上画一个,

学生画,

(老师巡视指导,让学生用三角板或直尺画,画大一点(这一点非常重要),若学生有困难,老师可以在屏幕上动态展示一个画五角星的过程,让学生模仿)

【设计意图】让学生轻松一下,为下一步证明积蓄力量,同时这一小步也为下一小步证明创设了非常好的情境。

第二小步:猜测,验证

老师:观察你画的五角星和周边同学画的五角星,从几何的角度提出一个问题或猜想:

学生猜测:5个角的度数和,(估计学生不敢猜)

老师:不敢相信,就……怎么办?

学生1:用量角器量(估计学生能想到,因为让他们准备的量角器到现在还没有用上)

学生2:用剪刀剪下来,放在一起试一试(估计学生也能想到,因为让他们准备的剪刀也没有用上)

学生测量:(估计175°、176°、……、185°的都有)

学生剪拼:(估计像一个平角)

师生共同提出猜想:五角星5个角的度数和等于180°。

老师打出猜想后,问学生:这是一个什么?

学生:是个命题。

老师:要想指导它是不是一个真命题,只靠观察、操作、实验行吗?能让人信服吗?

学生:不行!

老师:怎么办?

学生:推理证明!

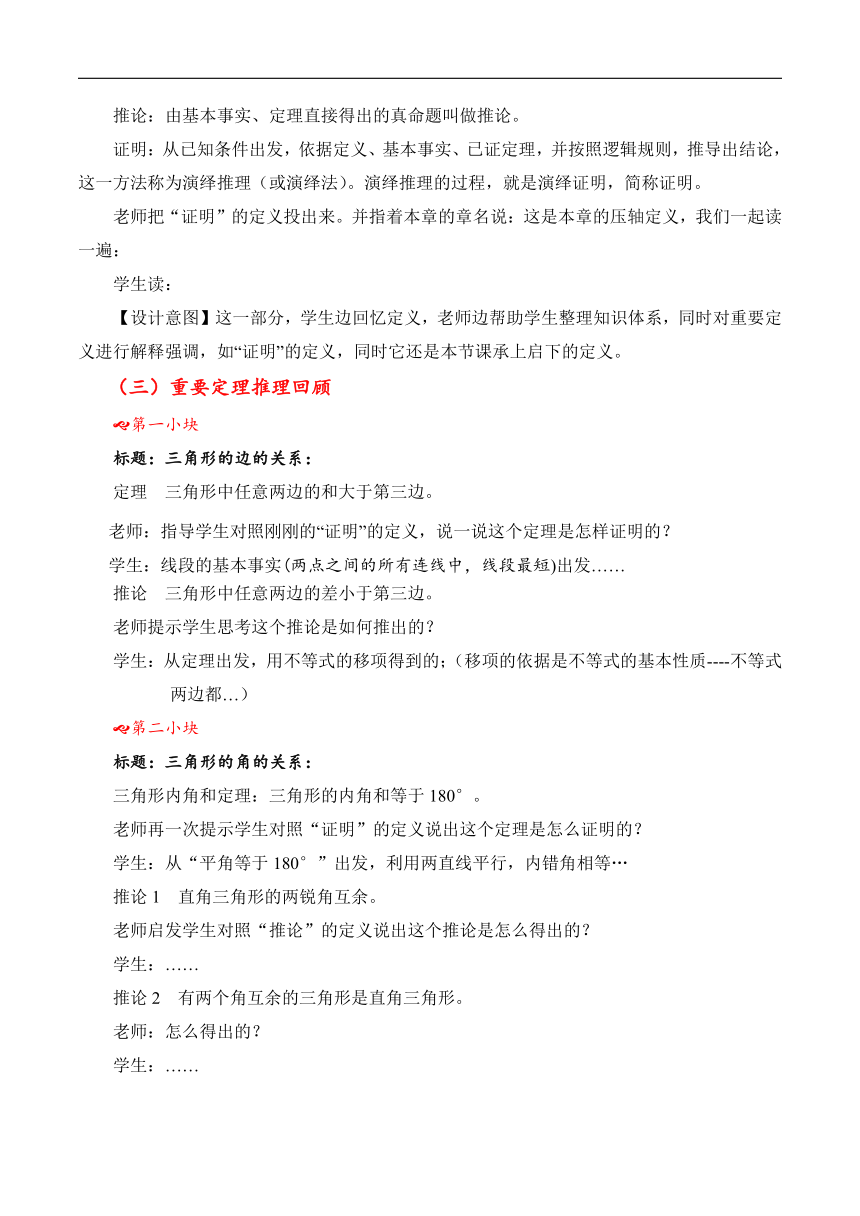

第三小步:证明

老师提醒学生回忆刚才的“证明命题的方法……”

学生说:

已知:如图,五角星ABCDE。

求证:∠A+∠B+∠C+∠D+∠E=180°.

老师:怎么证明?先独立寻找证明途径,有所发现以后再交流。

学生:寻找证明途径,尝试证明。

学生:

证明途径:利用“三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和”,将5个角集中到一个三角形中,利用“三角形的内角和等于180°”进行证明。

师生:真命题:五角星5个角的度数和等于180°。

老师(小结)这个真命题的获得,我们经历了观察、实验、猜想、推理、论证。使一个猜想成为三角形内角和定理的逻辑结论,可信!

【设计意图】通过这个例题,学生全程体验了提出命题、证明命题的过程。再一次体验了几何公理化的演绎范式的:“每个真命题必须是在它之前已建立的一些命题的逻辑结论,而所有推理的原始共同出发点是一些基本的定义和基本事实。”

例2 已知:点D是△ABC内任意一点,

求证:(1)∠BDC>∠BAC;(2)DB+DC<AB+AC。

老师:怎么证明?先独立寻找证明途径,有所发现以后再交流。

学生:寻找证明途径,尝试证明。

学生:

证明途径:第(1)小题,延长BD,交AC于E,然后两个利用三角形的利用“三角形的外角大于与它不相邻的任何一个内角”,接着再用不等式的传递性传递一下即可。

第(1)小题,两次使用“三角形的两边之和大于第三遍”,接着再用不等式的传递性传递。

【设计意图】训练寻找证明途径的方法,辅助线的作用,训练有条理地规范地写出证明过程的能力。

(其他答案用投影仪投)

(五)证明能力测试

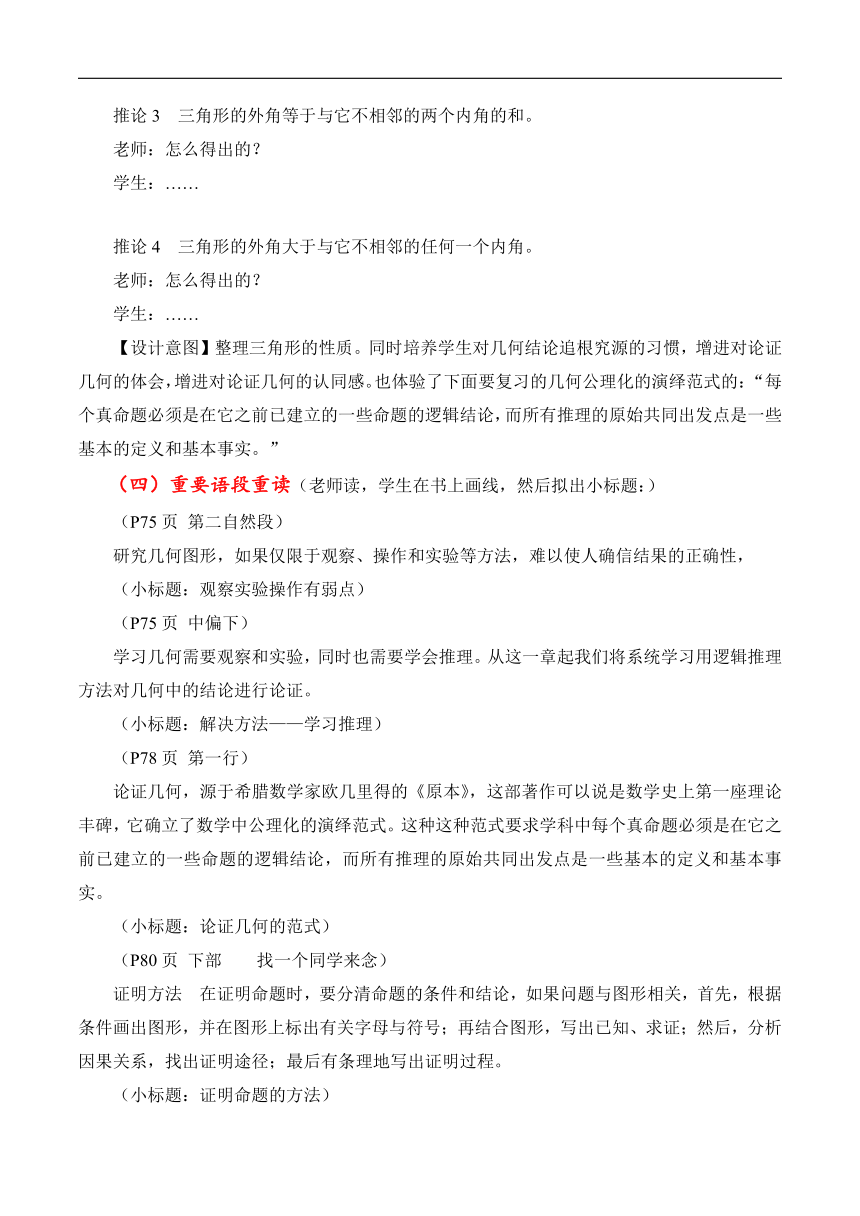

已知:如图,△ABC中,∠ACB=90°,CD为AB边上的高,BE平分∠ABC,且分别交CD,AC于点F,E。求证:∠CFE=∠CEF。

证明:在△BEC中,∵∠ACB=90°,(已知)

∴∠CEF+∠CBE=90°,(直角三角形两锐角互余)

在△BDF中,∵∠FDB=90°,(高线定义)

∴∠BFD+∠FBD=90°,(直角三角形两锐角互余)

∵BE平分∠ABC,(已知)

∴∠CBE=∠FBD,(角平分线定义)

∴∠CEF=∠BFD,(等角的余角相等)

又∵∠BFD=∠CEF,(对顶角相等)

∴∠CFE=∠CEF。(等量代换)

(其他答案用投影仪投)

备用题:

如图,已知CE是△ABC的外角∠ACD的平分线,CE交BA的延长线于点E。

求证:∠BAC>∠B

(用投影仪投学生的答案1-2个)

(六)反思回顾

回顾过程,反思收获。

【设计意图】回望本节课学习过程,总览本章知识系统,总结收获,提高学习数学的成就感。

(七)布置作业

课堂作业:课本A组复习题:第8题,第12题。

课外作业:复习题A组,剩下的题目。

板书设计:

【教学反思】:

1. 我的课件是16:9的,开课时,显示器上只显示在中间一块,不能满屏显示,屏幕的上部和下部都是黑的,只有改成4:3时,才能满屏显示,但是那样,课件中的好多东西都显示不全,反复实验几次都不行,此时上课时间已到,装软件或调整课件都已经来不及了,就那样凑合着上了。现在想来,估计是那个显示器的屏幕分辨率的问题,当时若能想到调一下屏幕分辨率,也许就解决了。

2. 学生准备的是普通的打印纸或者练习本纸,这种纸比较薄,在加上学生画的五角星又比较小,所以剪下来之后,每个角都很轻,再加上录播室里开着空调,空气干燥,所以静电吸附比较明显,所以好多同学不能把五个小角摆成一个平角,老是往手上吸附,乱成一堆角,所以在前面的教具准备上,我已经改成了“剪纸”。在学生画五角星的时候,我已经加上了提示学生画大一点。

3. 第一个例题(五角星),有一点意外,所有的学生对“五角星5个角的和等于180°”这一信息都不知道。当我问“五角星,不管是大的、小的、正的、歪的,它们都一个共同的性质…”时,学生都不敢说度数的问题。难道是我问的不好?

4. 第二个例题(三角形内一点),难度有一点大,特别是证明DB+DC<AB+AC时,有一些学生晕。这个例题首先有一个男生发言,我听出来不对,但是因为语速偏快,学生听不出来,所以我让他到讲台上指着图形再次讲解思路,这回估计学生们听清楚了,这个学生用的是:∵DB+DC>BC,AB+AC>BC,∴AB+AC>DB+DC。现在大家看上去感觉很可笑,但是当时在那种非常直观的图形面前,很多同学是看不出来这是不符合逻辑的,可是这位男生当时已经感觉到不对,大家在视频里能看到,这位男生讲完之后没有回去,而是停在那里思考。此时又有一名女生举手要讲,我让她上来讲,还是不对。

我感觉,当时如果我再给学生一些时间,让学生进行分组讨论,可能效果会好一些。

5. 教学内容有点偏多,上课超时了。学生对“主要定义”这一限制,不能很好的理解,而是想起来什么就是说什么,课堂上学生还说了“重心、真命题、假命题等”,说的太多了。屏幕上显示的内容,安排的也有点多,建议大家删掉“三角形的三条重要线段”这一内容。

6. 忘了准备三角板,平时教室里有,结果录播室里也没有,我已经在前面的“教具准备”中添上了。

分类1:按边长关系分类:

三角形

锐角三角形

直角三角形

钝角三角形

斜三角形

三角形

直角三角形

锐角三角形

钝角三角形

或

分类2:按角的大小分类:

三角形的

3条重要线段

角平分线

中线

高

B

A

E

D

C

B

A

E

D

C

1

2

F

G

C

B

A

D

C

B

D

A

E

一、重要定义回顾

第13章 三角形中的边角关系、命题与证明

命题、定理、基本事实、推论、证明、

二、重要定理推论回顾

边:定理+推论

角:定理+4个推论

自 由 区 域

PAGE

教学设计

教学目标:

1.通过回忆,进一步理解与三角形及各子类三角形相关的定义,进一步理解按边或按角对三角形进行分类的方法.进一步优化基础知识网络.

2.通过回忆与“证明”相关的概念,进一步理解定义、命题、基本事实、定理、推理、证明的意义,体会证明的必要性,增进对几何演绎范式的了解。

3.回忆三角形的边的关系定理和推理、三角形的角的关系定理和推理,整理三角形的性质。同时培养学生对几何结论追根究源的习惯,增进对论证几何的体会,增进对论证几何的认同感。

4.通过典型问题的解决,进一步培养学生寻找解题思路的能力,培养用规范的符号语言进行推理的习惯,提高问题解决的意识,提高对问题解决的兴趣。

教学重点:

以回忆三角形的相关概念及性质为主线,整理本章知识系统,并进一步体会几何演绎范式。

教学难点:

体会论证几何的演绎范式的逻辑美、说服力,逐渐喜欢论证几何,并乐于参与其中。

教具准备:

老师:三角板。

学生:三角板、量角器、剪刀、剪纸。

教学过程设计:

(一)创设情境,引入回忆:

老师在屏幕上动画展示三角形(三边顺次出现),

让学生回忆什么叫做三角形,

学生回忆并说出:由不在同一条直线上的三条线段首尾依次相接所组成的封闭图形叫做三角形。

老师在屏幕上打出上面的文字,并在黑板上板书本节课的课题。

然后老师问学生,这行文字是三角形的什么?

学生回答,是三角形的定义?

老师问,什么叫做定义?

学生答:能明确界定某个对象含义的语句叫做定义。

【设计意图】轻松入题,引出本章的主角——三角形。先出示三角形,然后让学生回忆三角形的定义,这样给学生后面回忆本章定义制造一个范例,先想象图形,再回忆定义,借以提高回忆的质量。

(二)重要定义回顾 (注意不是全部定义)

老师:本章我们收获了很多定义,下面请大家想象图形,回忆定义,并将它们大声地说出。

学生想象、回忆、回答:(估计如下,这是课本上的顺序)

第一小块:

不等边三角形:三条边互不相等的三角形叫做不等边三角形;

等腰三角形:有两条边相等的三角形叫做等腰三角形;

等边三角形:三条边都相等的三角形叫做等边三角形,又叫做正三角形。

老师:(很好,同学们回答得非常准确!)这三个定义,从三角形边长的关系角度界定了3种三角形,那么请大家回忆一下,三角形按边长关系,怎么分类?是分成这三类吗?

学生:不是,分成两类……

学生回答后,老师ppt出示:

第二小块:

老师:我们继续回忆:

学生:

锐角三角形:三个角都是锐角的三角形叫做锐角三角形;

直角三角形:有一个角是直角的三角形叫做直角三角形;

钝角三角形:有一个角是钝角的三角形叫做钝角三角形。

老师:这三个定义,从三角形的角的大小关系角度界定了3种三角形,那么请大家回忆一下,三角形按角的关系,怎么分类?

学生回答后,老师ppt出示:

第三小块:

三角形的角平分线:三角形中,一个角的平分线与这个角的对边相交,顶点和交点之间的线段叫做三角形的角平分线。

三角形的中线:三角形中,连接一个顶点与它对边中点的线段叫做三角形的中线,

三角形的高线:从三角形的一个顶点到它对边所在的直线的垂线段叫做三角形的高线,也叫做三角形的高。

老师指出这是三角形的三条重要线段,并出示:

第四小块

老师:请同学们继续回忆:

学生:

命题 对某一事件作出正确或不正确判断的语句(或式子)叫做命题。

定理 从基本事实或其他命题出发,用推理方法判断为正确的,并被选作判断命题真假的依据。这样的真命题叫做定理。

老师:在定理的定义中,用到了“基本事实”,这个好像不是我们这一章学的,它是——七年级上册学的,大家还能想起来它的定义吗?

学生:基本事实是人们在长期实践中总结出来的结论,可以作为后面几何证明的原始依据。

推论:由基本事实、定理直接得出的真命题叫做推论。

证明:从已知条件出发,依据定义、基本事实、已证定理,并按照逻辑规则,推导出结论,这一方法称为演绎推理(或演绎法)。演绎推理的过程,就是演绎证明,简称证明。

老师把“证明”的定义投出来。并指着本章的章名说:这是本章的压轴定义,我们一起读一遍:

学生读:

【设计意图】这一部分,学生边回忆定义,老师边帮助学生整理知识体系,同时对重要定义进行解释强调,如“证明”的定义,同时它还是本节课承上启下的定义。

(三)重要定理推理回顾

第一小块

标题:三角形的边的关系:

定理 三角形中任意两边的和大于第三边。

老师:指导学生对照刚刚的“证明”的定义,说一说这个定理是怎样证明的?

学生:线段的基本事实(两点之间的所有连线中,线段最短)出发……

推论 三角形中任意两边的差小于第三边。

老师提示学生思考这个推论是如何推出的?

学生:从定理出发,用不等式的移项得到的;(移项的依据是不等式的基本性质----不等式两边都…)

第二小块

标题:三角形的角的关系:

三角形内角和定理:三角形的内角和等于180°。

老师再一次提示学生对照“证明”的定义说出这个定理是怎么证明的?

学生:从“平角等于180°”出发,利用两直线平行,内错角相等…

推论1 直角三角形的两锐角互余。

老师启发学生对照“推论”的定义说出这个推论是怎么得出的?

学生:……

推论2 有两个角互余的三角形是直角三角形。

老师:怎么得出的?

学生:……

推论3 三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和。

老师:怎么得出的?

学生:……

推论4 三角形的外角大于与它不相邻的任何一个内角。

老师:怎么得出的?

学生:……

【设计意图】整理三角形的性质。同时培养学生对几何结论追根究源的习惯,增进对论证几何的体会,增进对论证几何的认同感。也体验了下面要复习的几何公理化的演绎范式的:“每个真命题必须是在它之前已建立的一些命题的逻辑结论,而所有推理的原始共同出发点是一些基本的定义和基本事实。”

(四)重要语段重读(老师读,学生在书上画线,然后拟出小标题:)

(P75页 第二自然段)

研究几何图形,如果仅限于观察、操作和实验等方法,难以使人确信结果的正确性,

(小标题:观察实验操作有弱点)

(P75页 中偏下)

学习几何需要观察和实验,同时也需要学会推理。从这一章起我们将系统学习用逻辑推理方法对几何中的结论进行论证。

(小标题:解决方法——学习推理)

(P78页 第一行)

论证几何,源于希腊数学家欧几里得的《原本》,这部著作可以说是数学史上第一座理论丰碑,它确立了数学中公理化的演绎范式。这种这种范式要求学科中每个真命题必须是在它之前已建立的一些命题的逻辑结论,而所有推理的原始共同出发点是一些基本的定义和基本事实。

(小标题:论证几何的范式)

(P80页 下部 找一个同学来念)

证明方法 在证明命题时,要分清命题的条件和结论,如果问题与图形相关,首先,根据条件画出图形,并在图形上标出有关字母与符号;再结合图形,写出已知、求证;然后,分析因果关系,找出证明途径;最后有条理地写出证明过程。

(小标题:证明命题的方法)

【设计意图】进一步提高对几何演绎范式的了解,增进对论证几何的体会,增强对论证几何的认同感和参与其中的积极性。再一次加强,是学生掌握“证明命题”的方法,下一板块要进行这样的训练。

(四)典型证明训练

第一小步:画

老师:复习了这么多,大家累了吧?我们轻松一下,看一段电影!

老师播放视频:八一电影制品厂拍摄的《地道战》的序幕(30秒,黑白):

老师出示彩色图片五角星:

老师:漂亮吧,你心动吗?想画一个吗? 拿出你的剪纸,在剪纸上画一个,

学生画,

(老师巡视指导,让学生用三角板或直尺画,画大一点(这一点非常重要),若学生有困难,老师可以在屏幕上动态展示一个画五角星的过程,让学生模仿)

【设计意图】让学生轻松一下,为下一步证明积蓄力量,同时这一小步也为下一小步证明创设了非常好的情境。

第二小步:猜测,验证

老师:观察你画的五角星和周边同学画的五角星,从几何的角度提出一个问题或猜想:

学生猜测:5个角的度数和,(估计学生不敢猜)

老师:不敢相信,就……怎么办?

学生1:用量角器量(估计学生能想到,因为让他们准备的量角器到现在还没有用上)

学生2:用剪刀剪下来,放在一起试一试(估计学生也能想到,因为让他们准备的剪刀也没有用上)

学生测量:(估计175°、176°、……、185°的都有)

学生剪拼:(估计像一个平角)

师生共同提出猜想:五角星5个角的度数和等于180°。

老师打出猜想后,问学生:这是一个什么?

学生:是个命题。

老师:要想指导它是不是一个真命题,只靠观察、操作、实验行吗?能让人信服吗?

学生:不行!

老师:怎么办?

学生:推理证明!

第三小步:证明

老师提醒学生回忆刚才的“证明命题的方法……”

学生说:

已知:如图,五角星ABCDE。

求证:∠A+∠B+∠C+∠D+∠E=180°.

老师:怎么证明?先独立寻找证明途径,有所发现以后再交流。

学生:寻找证明途径,尝试证明。

学生:

证明途径:利用“三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和”,将5个角集中到一个三角形中,利用“三角形的内角和等于180°”进行证明。

师生:真命题:五角星5个角的度数和等于180°。

老师(小结)这个真命题的获得,我们经历了观察、实验、猜想、推理、论证。使一个猜想成为三角形内角和定理的逻辑结论,可信!

【设计意图】通过这个例题,学生全程体验了提出命题、证明命题的过程。再一次体验了几何公理化的演绎范式的:“每个真命题必须是在它之前已建立的一些命题的逻辑结论,而所有推理的原始共同出发点是一些基本的定义和基本事实。”

例2 已知:点D是△ABC内任意一点,

求证:(1)∠BDC>∠BAC;(2)DB+DC<AB+AC。

老师:怎么证明?先独立寻找证明途径,有所发现以后再交流。

学生:寻找证明途径,尝试证明。

学生:

证明途径:第(1)小题,延长BD,交AC于E,然后两个利用三角形的利用“三角形的外角大于与它不相邻的任何一个内角”,接着再用不等式的传递性传递一下即可。

第(1)小题,两次使用“三角形的两边之和大于第三遍”,接着再用不等式的传递性传递。

【设计意图】训练寻找证明途径的方法,辅助线的作用,训练有条理地规范地写出证明过程的能力。

(其他答案用投影仪投)

(五)证明能力测试

已知:如图,△ABC中,∠ACB=90°,CD为AB边上的高,BE平分∠ABC,且分别交CD,AC于点F,E。求证:∠CFE=∠CEF。

证明:在△BEC中,∵∠ACB=90°,(已知)

∴∠CEF+∠CBE=90°,(直角三角形两锐角互余)

在△BDF中,∵∠FDB=90°,(高线定义)

∴∠BFD+∠FBD=90°,(直角三角形两锐角互余)

∵BE平分∠ABC,(已知)

∴∠CBE=∠FBD,(角平分线定义)

∴∠CEF=∠BFD,(等角的余角相等)

又∵∠BFD=∠CEF,(对顶角相等)

∴∠CFE=∠CEF。(等量代换)

(其他答案用投影仪投)

备用题:

如图,已知CE是△ABC的外角∠ACD的平分线,CE交BA的延长线于点E。

求证:∠BAC>∠B

(用投影仪投学生的答案1-2个)

(六)反思回顾

回顾过程,反思收获。

【设计意图】回望本节课学习过程,总览本章知识系统,总结收获,提高学习数学的成就感。

(七)布置作业

课堂作业:课本A组复习题:第8题,第12题。

课外作业:复习题A组,剩下的题目。

板书设计:

【教学反思】:

1. 我的课件是16:9的,开课时,显示器上只显示在中间一块,不能满屏显示,屏幕的上部和下部都是黑的,只有改成4:3时,才能满屏显示,但是那样,课件中的好多东西都显示不全,反复实验几次都不行,此时上课时间已到,装软件或调整课件都已经来不及了,就那样凑合着上了。现在想来,估计是那个显示器的屏幕分辨率的问题,当时若能想到调一下屏幕分辨率,也许就解决了。

2. 学生准备的是普通的打印纸或者练习本纸,这种纸比较薄,在加上学生画的五角星又比较小,所以剪下来之后,每个角都很轻,再加上录播室里开着空调,空气干燥,所以静电吸附比较明显,所以好多同学不能把五个小角摆成一个平角,老是往手上吸附,乱成一堆角,所以在前面的教具准备上,我已经改成了“剪纸”。在学生画五角星的时候,我已经加上了提示学生画大一点。

3. 第一个例题(五角星),有一点意外,所有的学生对“五角星5个角的和等于180°”这一信息都不知道。当我问“五角星,不管是大的、小的、正的、歪的,它们都一个共同的性质…”时,学生都不敢说度数的问题。难道是我问的不好?

4. 第二个例题(三角形内一点),难度有一点大,特别是证明DB+DC<AB+AC时,有一些学生晕。这个例题首先有一个男生发言,我听出来不对,但是因为语速偏快,学生听不出来,所以我让他到讲台上指着图形再次讲解思路,这回估计学生们听清楚了,这个学生用的是:∵DB+DC>BC,AB+AC>BC,∴AB+AC>DB+DC。现在大家看上去感觉很可笑,但是当时在那种非常直观的图形面前,很多同学是看不出来这是不符合逻辑的,可是这位男生当时已经感觉到不对,大家在视频里能看到,这位男生讲完之后没有回去,而是停在那里思考。此时又有一名女生举手要讲,我让她上来讲,还是不对。

我感觉,当时如果我再给学生一些时间,让学生进行分组讨论,可能效果会好一些。

5. 教学内容有点偏多,上课超时了。学生对“主要定义”这一限制,不能很好的理解,而是想起来什么就是说什么,课堂上学生还说了“重心、真命题、假命题等”,说的太多了。屏幕上显示的内容,安排的也有点多,建议大家删掉“三角形的三条重要线段”这一内容。

6. 忘了准备三角板,平时教室里有,结果录播室里也没有,我已经在前面的“教具准备”中添上了。

分类1:按边长关系分类:

三角形

锐角三角形

直角三角形

钝角三角形

斜三角形

三角形

直角三角形

锐角三角形

钝角三角形

或

分类2:按角的大小分类:

三角形的

3条重要线段

角平分线

中线

高

B

A

E

D

C

B

A

E

D

C

1

2

F

G

C

B

A

D

C

B

D

A

E

一、重要定义回顾

第13章 三角形中的边角关系、命题与证明

命题、定理、基本事实、推论、证明、

二、重要定理推论回顾

边:定理+推论

角:定理+4个推论

自 由 区 域

PAGE