2021—2022学年部编版语文八年级下册第2课《回延安》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文八年级下册第2课《回延安》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 828.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《回延安》教学设计(2课时)

教学目标:

感知这首诗的内容,体会诗人对母亲延安的感情。

朗读这首诗,把握其形式特点和语言风格。

理解诗中的地域文化特点和民俗内涵。

教学重难点:朗读这首诗,把握其形式特点和语言风格。

教学过程:

第一课时

扣住标题,悬念导入

延安是中国的革命圣地,毛泽东等老一辈无产阶级革命家曾经在这里生活、工作、战斗过十余年,为中国革命胜利奠定了基础。诗人兼剧作家贺敬之为延安写下一首诗歌回延安。通过标题,我们可以推测,他若干年前在延安待过,当他再次回到延安,又会带着怎样的心情呢?这节课,我们一起走进这首诗歌。

设计说明:从革命圣地延安导入,设置悬念,激发学生的学习兴趣。

朗读诗歌,初探情感

1. 学生自由朗读

2. 抽生选读诗节

3. 听音频,对比异同

关注字音:盏 登时 糜子 油馍 脑畔 眼眶

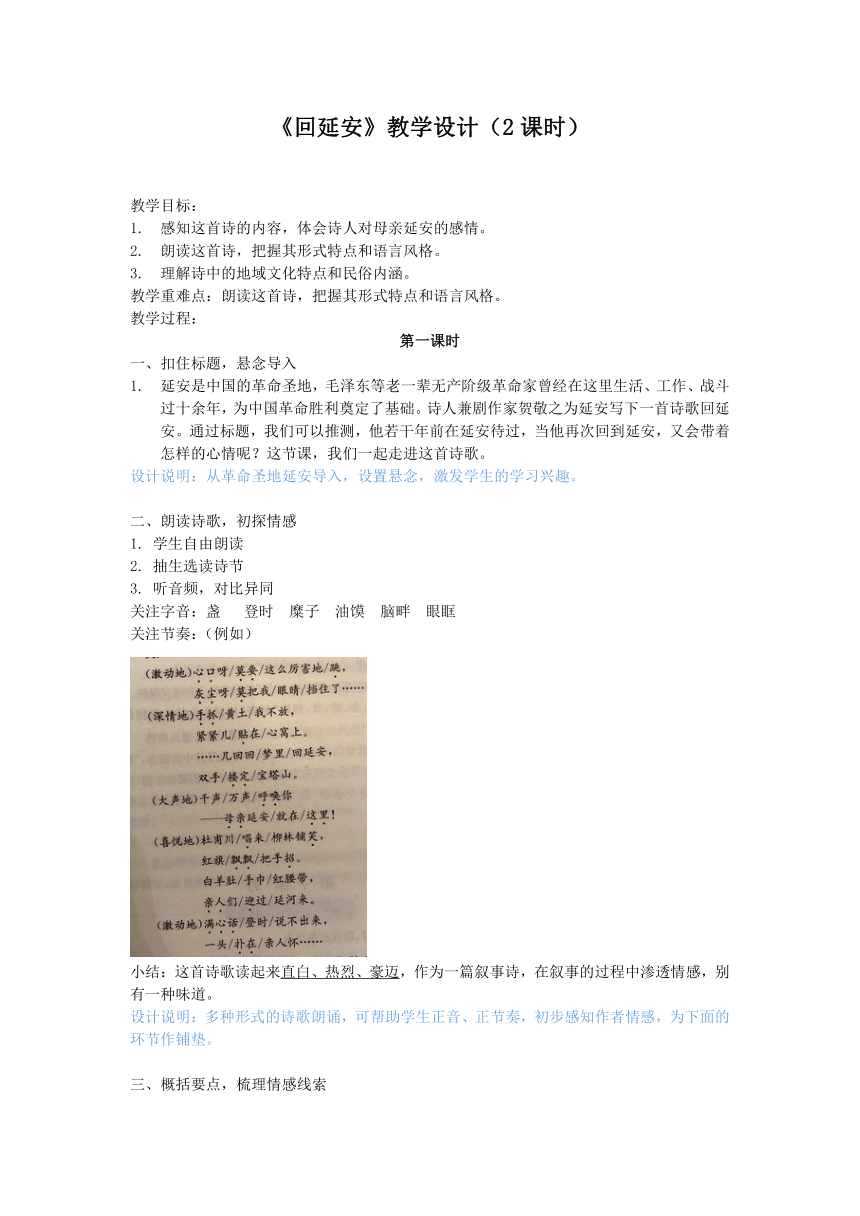

关注节奏:(例如)

小结:这首诗歌读起来直白、热烈、豪迈,作为一篇叙事诗,在叙事的过程中渗透情感,别有一种味道。

设计说明:多种形式的诗歌朗诵,可帮助学生正音、正节奏,初步感知作者情感,为下面的环节作铺垫。

概括要点,梳理情感线索

1. “回延安”,作者在每个部分侧重续写了什么内容?情感有怎样细微的变化?请概括梳理每部分的主要内容和细微情感。

方法:学生朗读课文,圈画概括,分享交流,教师总结。

预设:重返延安——激动喜悦

追忆成长——感激怀念

欢聚畅谈——喜悦感动

面对新貌——自豪赞美

继往开来——赞美热爱(豪迈之情)

2. 你能从上面的概括中发现本诗的叙述线索吗?

明确:以回延安为叙事线索,按照“重逢——回忆——赞美——展望”思路展开抒情。

总结:诗叙述了作者若干年后回到延安的所见、所闻、所感、所忆,表达了作者回到延安的喜悦、激动、感激、怀念、兴奋、感动、惊叹、自豪、赞美、热爱之情。

设计说明:概括诗歌内容,提炼作者情感,训练学生筛选概括的能力。

聚焦“延安”,体悟情感内核

1. 当年的“我”为什么要去延安?延安是个什么样的地方?“我”和延安有怎样的关系?请从第二部分忆延安中寻找相关信息,结合关键语句进行分析。

预设:“家”“亲山亲水有亲人”“母亲”——温馨美好(追问:母亲一词在文中出现了几次?)

“肩膀上的红旗手中的书”——在延安斗争、学习、

“革命的道路千万里,天南海北想着你“——踏上革命征程

补充:贺敬之,1924年生,当代诗人和剧作家。15岁参加抗日救亡运动,16岁到延安,入鲁迅艺术学院文学系学习,17岁入党。1945年和丁毅执笔集体创作新歌剧白毛女,曾荣获1951年斯大林文学奖,1946年离开延安奔赴人民解放军抗战的新战场。

小结:对于“我”来说,延安是家和母亲一样的存在,她养育了我,送我踏上革命的征程。

2. 诗人这次回到延安见到了什么?请结合全诗,筛选提炼信息,并对信息进行归类

明确:

人:老爷爷、团支书、社主任、娃娃们、亲人等

事:亲人相迎、欢聚一堂等

物:黄土、红旗、白羊肚手巾、红腰带、米酒、油馍、木炭火、窑洞炕、白窗纸、红窗花等

景:延安的旧貌:枣园、窑洞、宝塔山、柳林铺、杜甫川、杨家岭、延河等,

延安的新貌:楼道、街灯、电灯、绿树等

3. 这些人、事、物、景构成了一组组形象,显示出陕北独有的民俗民风。再度诗歌,反复品味,思考这些人、事、物、景有怎样的关系?

明确:那些物是陕北的特有风物,有着浓郁的地域风情,那些人是彰显了淳朴而积极昂扬的精神面貌。那些景是革命起源壮大的重要之地,是红色精神的集中呈现,是革命取得胜利之后的崭新面貌。

小结:那一捧黄土,孕育出一群淳朴又有原始生命力的乡民,造就了陕北特有的地域文化,而特殊的时代背景,又让他浸染了革命气息,成就了延安精神的红色之魂。是这样的一方水土,这样的一群人,铸就了这样的一个延安。

4. 除了回忆中的延安和眼前的延安,还有作者心中的延安,那么作者心中的延安是怎样的?只是一个地名吗?

预设:延安象征着一种精神图腾,是生生不息的革命火种。延安寄托一份不竭的希望,是自由富足的美好未来。

补充: 贺敬之于1956年回到阔别十年的延安,参加西北五省(区)青年造林大会。大会期间,诗人受到革命老区人民的热烈欢迎,目睹延安城的新面貌,情不自禁地写下了这首著名的《回延安》。

总结:延安并非作者的故乡,但是我们从标题中的回字吉他回延安,一路见到人事物景的心路历程,可以感受到作者对严这份后土炽热的爱。为什么他对这片土地爱得如此深沉?因为延安已经作为一种精神符号根植在他的心中,那里养育他成长,带给他母亲和家一般的温暖。对他而言,延安象征着精神图腾,寄托着不竭的希望。

设计说明:通过聚焦延安这一核心意象,品析诗人回忆中、眼前、心中的延安,层层深入,结合背景进一步体会作者炽热的感情,并引导学生深入解读诗歌的核心内容。

板书设计

回延安

叙事 抒情

重返延安——激动喜悦

追忆成长——感激怀念

欢聚畅谈——喜悦感动

面对新貌——自豪赞美

继往开来——赞美热爱(豪迈之情)

精神图腾

作业布置

1. 完成练习部分

2. 背诵诗歌1、2

第二课时

体会诗歌反复抒情的作用

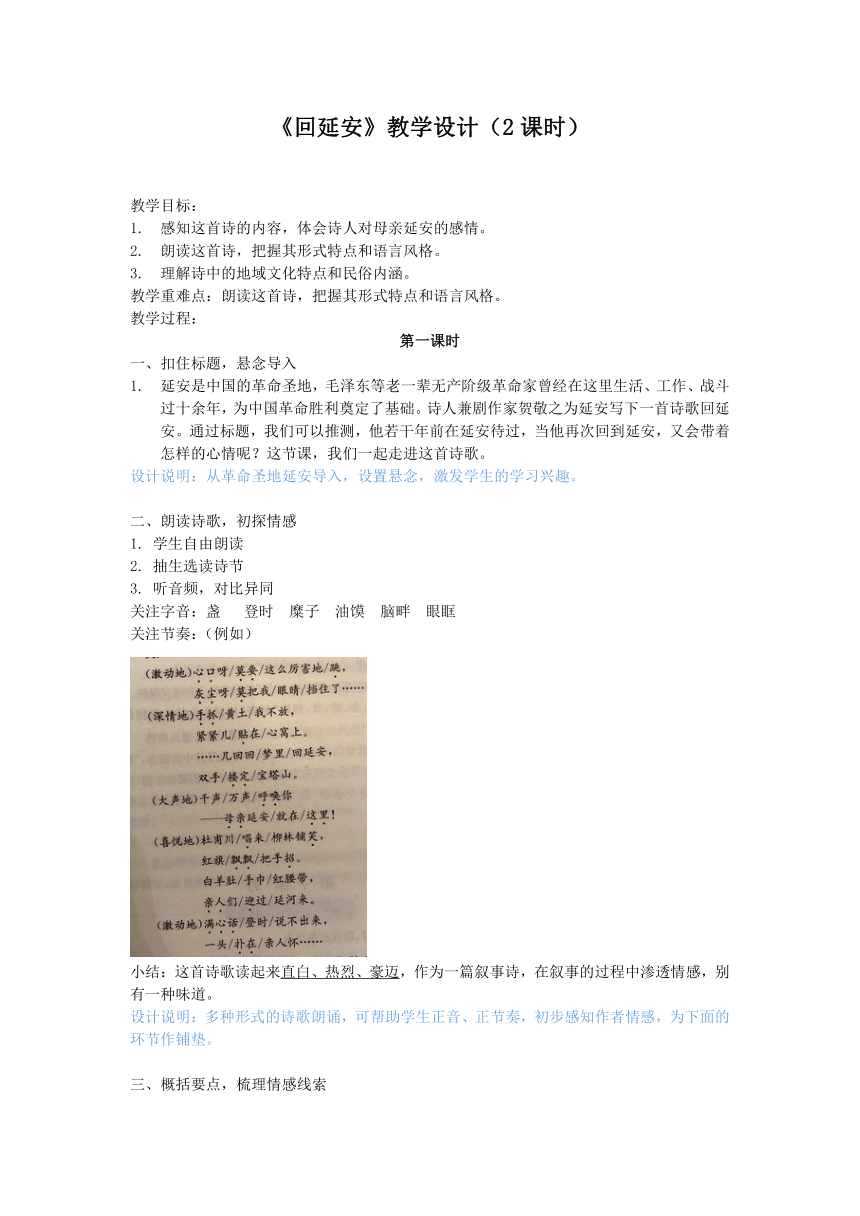

1. 找出诗歌中直接抒情的句子,并说出他们直接抒发了怎样的情感?

明确:直接抒情:激动、欣喜——想念——感慨——欣喜——展望、惜别

小结:诗人的感情随着时间和地点的变化而变化

聚焦“信天游”,品味语言风格

1. 了解“信天游”

信天游:本是民歌的一种,属于山歌性质,信天游,也叫“顺天游”,是流行于陕北的一种民歌,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情,亦可叙事。多运用比兴手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,奔放热烈。

2. 《回延安》用陕北民歌信天游的形式写成,富有浓郁的陕北风情,请找出其中的信天游特色。

明确:每两句一节;节内押韵;比兴手法;口语化表达

3. 分析具有地域特点的词语和句子的表达效果

(1)复习上一节课中文中穿插了陕北的山川、地名,代表陕北地域特点的事物。

(2)著名诗人臧克家谈《回延安》时说“这首诗情感浓烈,深切动人,极度欢乐的字里行间渗出生活的气息和乡土的美感。”你能读准诗歌中口语化的读音吗?

明确:

(3)诗歌中大量运用叠词。表现了陕北口语的特色,你能列举几个吗?

明确:叠词:音韵和谐、陕北特色

叠词:音韵和谐、陕北特色

小结:陕北口语入诗,自然淳朴,接地气,更直白热烈地彰显诗人热爱延安、赞美延安的强烈情感。

4. 分析诗歌的语言对诗歌的表达效果的作用,品析比兴手法

明确:【比】:比喻【兴】:先说其他事务,引来要说的事物,即触景生情,托物起心,启发联想和想象。

圈画批注诗中运用了比兴手法的句子,并品读其表达效果。

预设:

5. 除了比兴手法外,文中还运用了其他修辞手法,请找出并简要分析。

预设:夸张千声万声呼唤你,千万条腿千万之眼。——第一句:一次一次的呼唤,表达对延安母亲的一片深情。

第二句:诗人迫切想一次把母亲延安的新貌看个够,表达对延安母亲变化的欣喜之情。

拟人:旗飘飘把手招,沿河滚滚喊前进——诗人眼中的延安是活生生的,表达了对养育自己的革命圣地——延安,一往情深。

小结:语言是为情感服务的。各种手法的运用,让两行一节的小小诗句,更具有丰富的内涵,并产生了感人的力量。

设计说明:本环节聚焦“信天游”,品析语言风格。重点从陕北口语入诗、学习比兴手法。

师生共读,传递赤子情怀。

1. 总结全文,归纳主题

明确:回延安是一首形式和内容完美统一的典范诗作。诗人采取陕北民歌信天游的形式,续写他回延安的所见、所闻、所忆、所感,表达对母亲延安炽热的眷恋和赞美之情。

2. 师生共读

1 男生——语速快

2 女生——语速慢

3 老师——节奏轻快

4 全体学生——节奏明朗

5 全体师生——语调铿锵

设计说明:师生共读,让课堂在情感的回味中收尾。

板书设计

回延安

“信天游”形式

每两句一节

节内押韵

比兴手法

口语化表达

作业布置

1. 完成练习部分

2. 背诵诗歌3-5

教学目标:

感知这首诗的内容,体会诗人对母亲延安的感情。

朗读这首诗,把握其形式特点和语言风格。

理解诗中的地域文化特点和民俗内涵。

教学重难点:朗读这首诗,把握其形式特点和语言风格。

教学过程:

第一课时

扣住标题,悬念导入

延安是中国的革命圣地,毛泽东等老一辈无产阶级革命家曾经在这里生活、工作、战斗过十余年,为中国革命胜利奠定了基础。诗人兼剧作家贺敬之为延安写下一首诗歌回延安。通过标题,我们可以推测,他若干年前在延安待过,当他再次回到延安,又会带着怎样的心情呢?这节课,我们一起走进这首诗歌。

设计说明:从革命圣地延安导入,设置悬念,激发学生的学习兴趣。

朗读诗歌,初探情感

1. 学生自由朗读

2. 抽生选读诗节

3. 听音频,对比异同

关注字音:盏 登时 糜子 油馍 脑畔 眼眶

关注节奏:(例如)

小结:这首诗歌读起来直白、热烈、豪迈,作为一篇叙事诗,在叙事的过程中渗透情感,别有一种味道。

设计说明:多种形式的诗歌朗诵,可帮助学生正音、正节奏,初步感知作者情感,为下面的环节作铺垫。

概括要点,梳理情感线索

1. “回延安”,作者在每个部分侧重续写了什么内容?情感有怎样细微的变化?请概括梳理每部分的主要内容和细微情感。

方法:学生朗读课文,圈画概括,分享交流,教师总结。

预设:重返延安——激动喜悦

追忆成长——感激怀念

欢聚畅谈——喜悦感动

面对新貌——自豪赞美

继往开来——赞美热爱(豪迈之情)

2. 你能从上面的概括中发现本诗的叙述线索吗?

明确:以回延安为叙事线索,按照“重逢——回忆——赞美——展望”思路展开抒情。

总结:诗叙述了作者若干年后回到延安的所见、所闻、所感、所忆,表达了作者回到延安的喜悦、激动、感激、怀念、兴奋、感动、惊叹、自豪、赞美、热爱之情。

设计说明:概括诗歌内容,提炼作者情感,训练学生筛选概括的能力。

聚焦“延安”,体悟情感内核

1. 当年的“我”为什么要去延安?延安是个什么样的地方?“我”和延安有怎样的关系?请从第二部分忆延安中寻找相关信息,结合关键语句进行分析。

预设:“家”“亲山亲水有亲人”“母亲”——温馨美好(追问:母亲一词在文中出现了几次?)

“肩膀上的红旗手中的书”——在延安斗争、学习、

“革命的道路千万里,天南海北想着你“——踏上革命征程

补充:贺敬之,1924年生,当代诗人和剧作家。15岁参加抗日救亡运动,16岁到延安,入鲁迅艺术学院文学系学习,17岁入党。1945年和丁毅执笔集体创作新歌剧白毛女,曾荣获1951年斯大林文学奖,1946年离开延安奔赴人民解放军抗战的新战场。

小结:对于“我”来说,延安是家和母亲一样的存在,她养育了我,送我踏上革命的征程。

2. 诗人这次回到延安见到了什么?请结合全诗,筛选提炼信息,并对信息进行归类

明确:

人:老爷爷、团支书、社主任、娃娃们、亲人等

事:亲人相迎、欢聚一堂等

物:黄土、红旗、白羊肚手巾、红腰带、米酒、油馍、木炭火、窑洞炕、白窗纸、红窗花等

景:延安的旧貌:枣园、窑洞、宝塔山、柳林铺、杜甫川、杨家岭、延河等,

延安的新貌:楼道、街灯、电灯、绿树等

3. 这些人、事、物、景构成了一组组形象,显示出陕北独有的民俗民风。再度诗歌,反复品味,思考这些人、事、物、景有怎样的关系?

明确:那些物是陕北的特有风物,有着浓郁的地域风情,那些人是彰显了淳朴而积极昂扬的精神面貌。那些景是革命起源壮大的重要之地,是红色精神的集中呈现,是革命取得胜利之后的崭新面貌。

小结:那一捧黄土,孕育出一群淳朴又有原始生命力的乡民,造就了陕北特有的地域文化,而特殊的时代背景,又让他浸染了革命气息,成就了延安精神的红色之魂。是这样的一方水土,这样的一群人,铸就了这样的一个延安。

4. 除了回忆中的延安和眼前的延安,还有作者心中的延安,那么作者心中的延安是怎样的?只是一个地名吗?

预设:延安象征着一种精神图腾,是生生不息的革命火种。延安寄托一份不竭的希望,是自由富足的美好未来。

补充: 贺敬之于1956年回到阔别十年的延安,参加西北五省(区)青年造林大会。大会期间,诗人受到革命老区人民的热烈欢迎,目睹延安城的新面貌,情不自禁地写下了这首著名的《回延安》。

总结:延安并非作者的故乡,但是我们从标题中的回字吉他回延安,一路见到人事物景的心路历程,可以感受到作者对严这份后土炽热的爱。为什么他对这片土地爱得如此深沉?因为延安已经作为一种精神符号根植在他的心中,那里养育他成长,带给他母亲和家一般的温暖。对他而言,延安象征着精神图腾,寄托着不竭的希望。

设计说明:通过聚焦延安这一核心意象,品析诗人回忆中、眼前、心中的延安,层层深入,结合背景进一步体会作者炽热的感情,并引导学生深入解读诗歌的核心内容。

板书设计

回延安

叙事 抒情

重返延安——激动喜悦

追忆成长——感激怀念

欢聚畅谈——喜悦感动

面对新貌——自豪赞美

继往开来——赞美热爱(豪迈之情)

精神图腾

作业布置

1. 完成练习部分

2. 背诵诗歌1、2

第二课时

体会诗歌反复抒情的作用

1. 找出诗歌中直接抒情的句子,并说出他们直接抒发了怎样的情感?

明确:直接抒情:激动、欣喜——想念——感慨——欣喜——展望、惜别

小结:诗人的感情随着时间和地点的变化而变化

聚焦“信天游”,品味语言风格

1. 了解“信天游”

信天游:本是民歌的一种,属于山歌性质,信天游,也叫“顺天游”,是流行于陕北的一种民歌,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情,亦可叙事。多运用比兴手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,奔放热烈。

2. 《回延安》用陕北民歌信天游的形式写成,富有浓郁的陕北风情,请找出其中的信天游特色。

明确:每两句一节;节内押韵;比兴手法;口语化表达

3. 分析具有地域特点的词语和句子的表达效果

(1)复习上一节课中文中穿插了陕北的山川、地名,代表陕北地域特点的事物。

(2)著名诗人臧克家谈《回延安》时说“这首诗情感浓烈,深切动人,极度欢乐的字里行间渗出生活的气息和乡土的美感。”你能读准诗歌中口语化的读音吗?

明确:

(3)诗歌中大量运用叠词。表现了陕北口语的特色,你能列举几个吗?

明确:叠词:音韵和谐、陕北特色

叠词:音韵和谐、陕北特色

小结:陕北口语入诗,自然淳朴,接地气,更直白热烈地彰显诗人热爱延安、赞美延安的强烈情感。

4. 分析诗歌的语言对诗歌的表达效果的作用,品析比兴手法

明确:【比】:比喻【兴】:先说其他事务,引来要说的事物,即触景生情,托物起心,启发联想和想象。

圈画批注诗中运用了比兴手法的句子,并品读其表达效果。

预设:

5. 除了比兴手法外,文中还运用了其他修辞手法,请找出并简要分析。

预设:夸张千声万声呼唤你,千万条腿千万之眼。——第一句:一次一次的呼唤,表达对延安母亲的一片深情。

第二句:诗人迫切想一次把母亲延安的新貌看个够,表达对延安母亲变化的欣喜之情。

拟人:旗飘飘把手招,沿河滚滚喊前进——诗人眼中的延安是活生生的,表达了对养育自己的革命圣地——延安,一往情深。

小结:语言是为情感服务的。各种手法的运用,让两行一节的小小诗句,更具有丰富的内涵,并产生了感人的力量。

设计说明:本环节聚焦“信天游”,品析语言风格。重点从陕北口语入诗、学习比兴手法。

师生共读,传递赤子情怀。

1. 总结全文,归纳主题

明确:回延安是一首形式和内容完美统一的典范诗作。诗人采取陕北民歌信天游的形式,续写他回延安的所见、所闻、所忆、所感,表达对母亲延安炽热的眷恋和赞美之情。

2. 师生共读

1 男生——语速快

2 女生——语速慢

3 老师——节奏轻快

4 全体学生——节奏明朗

5 全体师生——语调铿锵

设计说明:师生共读,让课堂在情感的回味中收尾。

板书设计

回延安

“信天游”形式

每两句一节

节内押韵

比兴手法

口语化表达

作业布置

1. 完成练习部分

2. 背诵诗歌3-5

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读