高中历史统编版选择性必修二:第11课 近代以来的城市化进程 同步练习(1)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版选择性必修二:第11课 近代以来的城市化进程 同步练习(1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 59.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-15 17:24:35 | ||

图片预览

文档简介

第11课 近代以来的城市化进程

1.18世纪中叶~19世纪中叶,英国城市居民重返乡村、回归自然的愿望和呼声日益高涨。城市规划师尝试将风景园的规划手法应用到城市之中,从而产生了田园城镇的景观规划。这一现象的出现可能是由于( )

A.对圈地运动进行反思 B.城乡铁路交通的便利

C.汽油污染引发对田园生活的向往 D.城市发展伴随着生存环境的恶化

2.在18世纪后期到19世纪早期,大量爱尔兰和苏格兰的农村劳动力转移至经济发达的英格兰各地的工业城市,1801年至1845年,英格兰的爱尔兰移民从2.2万人迅速增长到100多万人。这实质上说明( )

A.移民潮促进了英国农业近代化 B.英国的工业化改变了社会结构

C.爱尔兰圈地运动导致农业破产 D.城市化进程加快推动工业革命

3.在11世纪末和12世纪初,意大利的北部诸城市先后成立了公社,这些公社战胜了封建主,发展为独立的城市共和国,它们对商业和手工业采取保护的政策,并以同样的态度对待具有世俗倾向的新文化。材料意在说明( )

A.意大利最早出现文艺复兴的原因 B.文艺复兴出现在意大利的根本原因

C.城市的发展推动文艺复兴的产生 D.城市的新发展与新文化的相互作用

4.14世纪,私人府邸、市政机关、行会大厦等新建筑逐步占据西欧城市的中心位置,教堂的位置变得次要起来。这一时期,西欧的城市建设( )

A.促进了人文精神的萌发 B.反映了宗教改革的要求

C.推动了民主政治的构建 D.体现了商品经济的发展

5.中华人民共和国成立以来,我国交通工具的发展进入一个新的时期。以下表述正确的是( )

A.改革开放以后,自行车成为人们日常生活中的主要代步工具

B.第一条城市地铁于1969年在北京运营

C.2016年是青藏铁路全线贯通20周年

D.上海举办APEC会议时开始运营磁悬浮列车专线

6.下表体现了1978—2010年中国的城市化水平。这反映了( )

年份 1978 1980 1990 2000 2010

城市化率(%) 17.9 19.4 26.4 36.2 49.9

A.城乡二元结构已基本破解

B.改革开放促使城市化进程加快

C.我国初步改变了工业落后局面

D.中国城市化发展具有不均衡性

7.19世纪,把公园等城市绿地比喻为“城市之肺”的观念在伦敦广泛流传,报刊媒介大力宣传“城市之肺”的益处。这一现象的出现反映了当时英国( )

A.社会环保意识增强 B.交通阻塞状况严重 C.工业革命成效显著 D.人口增长速度过快

8.19世纪中期,欧洲各国社区组织开始形成的主要原因是( )

A.英国近代自治市制度的确立 B.工业革命导致社会问题丛生

C.慈善团体和救济机构的增加 D.提高和改善人民生活的需要

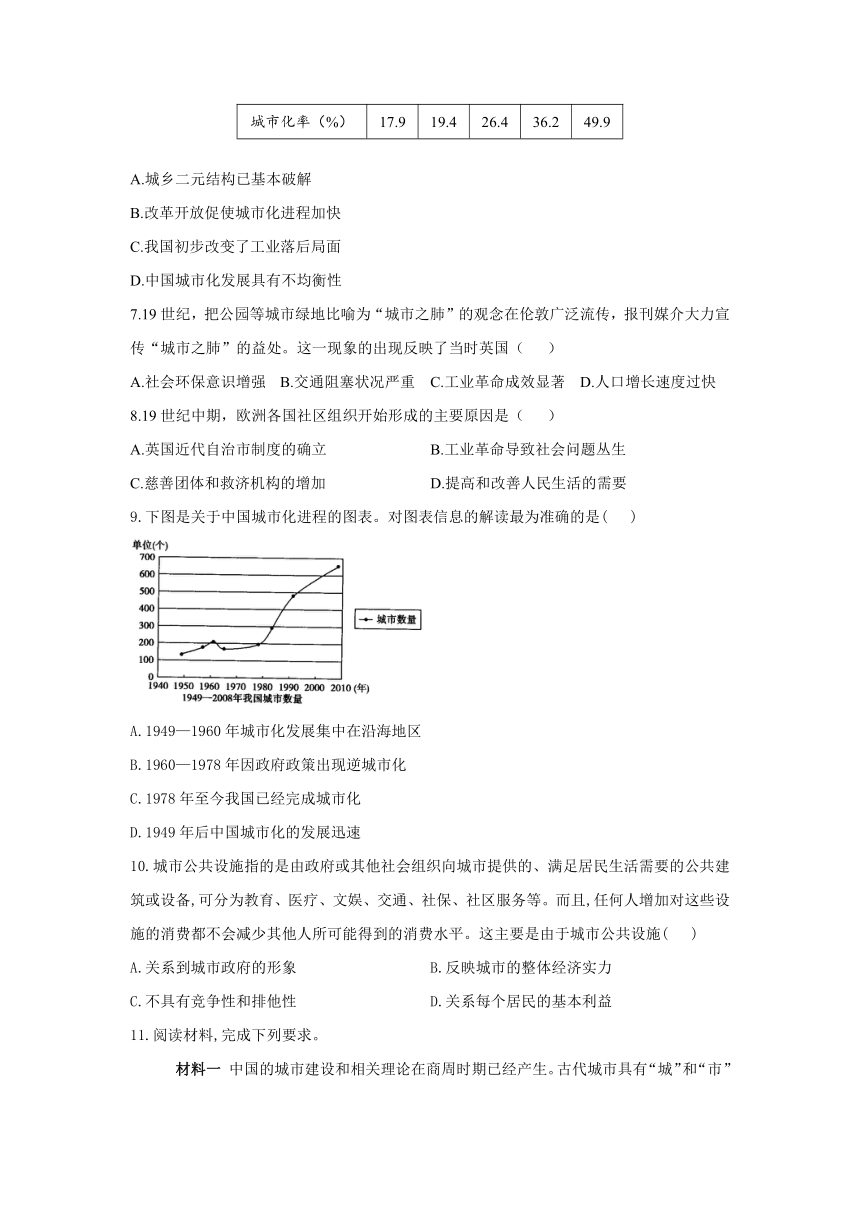

9.下图是关于中国城市化进程的图表。对图表信息的解读最为准确的是( )

A.1949—1960年城市化发展集中在沿海地区

B.1960—1978年因政府政策出现逆城市化

C.1978年至今我国已经完成城市化

D.1949年后中国城市化的发展迅速

10.城市公共设施指的是由政府或其他社会组织向城市提供的、满足居民生活需要的公共建筑或设备,可分为教育、医疗、文娱、交通、社保、社区服务等。而且,任何人增加对这些设施的消费都不会减少其他人所可能得到的消费水平。这主要是由于城市公共设施( )

A.关系到城市政府的形象 B.反映城市的整体经济实力

C.不具有竞争性和排他性 D.关系每个居民的基本利益

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国的城市建设和相关理论在商周时期已经产生。古代城市具有“城”和“市”的两重身份,但侧重政治、军事属性。城市公共空间主要为政治统治和群体服务,同时也体现了“天人合一”的理念。市镇的广场以及其相邻建筑如牌坊,常常与当地的历史、风俗有密切联系。随着佛教的发展,“庙会”兴起并成为新的公共场所。唐宋以来,城市布局和公共空间明显发展。近代,仿西方而修建的公园、娱乐场所等逐渐成为公共空间结构的新要素。新中国的城市和公共空间建设很大程度上受制于政府偏好,历经波折,但也取得了较大发展。20世纪80年代以来,不仅突出了广场、街道等传统方面,还顾及了社会弱势群体和邻里联谊等新兴需求,而且引入了社会资本和群体参与。

材料二 15世纪以后的欧洲城市公共空间结构打破了中古时期的封闭状态,出现了宏伟的林荫大道和广场,早期古希腊城市规划思想中的几何学构图也重新出现,这些体现出人对社会和自然的有力控制。19世纪以来城市人口爆炸式增长,城市规模和数量急剧扩大,产生了一系列城市公共空间问题。为了缓解日益严重的人与环境的矛盾、私人空间与公共空间的矛盾等,20世纪初以来,英美等国着重从美观、舒适、卫生、精神文化等方面改善城市公共空间。

——以上材料均摘编自周波《城市公共空间的历史演变》

(1)根据材料一,概括我国城市公共空间发展的特点,并分析其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代以来欧洲国家城市公共空间建设发展的原因。

1.答案:D

解析:本题考查城市化带来的问题。据材料并结合所学可知,18世纪中叶至19世纪中叶处于第一次工业革命时期,由于工业革命对环境的破坏,英国城市居民重返乡村、回归自然的愿望和呼声日益高涨,从而产生了田园城镇的景观规划,D正确;材料反映的内容与圈地运动无关,A错误;据材料可知,城市规划师尝试将风景园的规划手法应用到城市之中,与“城乡铁路交通的便利”无关,B错误;汽油污染出现在第二次工业革命时期,与材料不符,C错误。

2.答案:B

解析:材料反映的是大量爱尔兰、苏格兰的农村劳动力转移至经济发达的英格兰各工业城市,即农民转变成工人,再结合时间可知英国的工业化改变了社会结构,故选B项;材料的移民潮是向工业城市移民,所以不会促进农业近代化,排除A项;材料没有体现圈地运动,排除C项;工业革命加快推动城市化进程,D项因果关系颠倒,排除D项。

3.答案:C

解析:材料信息说明中世纪意大利的城市自治有利于商品经济的发展、城市市民阶级的形成,它们对具有世俗倾向的新文化采取保护政策,从而推动了文艺复兴的产生,C项符合题意;“最早出现文艺复兴”和“根本原因”无法得出,排除A、B两项;材料未体现新文化对城市发展的作用,D项排除。

4.答案:D

解析:根据所学知识,中世纪后期,随着西欧商品经济的发展,14、15世纪出现了资本主义萌芽,资产阶级实力壮大,他们推举代表成立市政机关,他们的私人府邸和行会大厦占据城市的中心位置,“教堂的位置变得次要起来”,因此材料主要体现了商品经济的发展,故D项正确。人文精神的萌发是在公元前5世纪的古希腊,不是14世纪,排除A项;宗教改革是在16世纪,不是14世纪,排除B项;民主政治的构建在材料中体现不出来,排除C项。

5.答案:B

解析:20世纪50年代以后,自行车逐渐成为人们日常生活中的主要代步工具,故A项错误;1969年北京地铁建成并通车,使北京成为中国第一个拥有地铁的城市,故B项正确;2006年青藏铁路全线贯通,故C项错误;上海于2001年举办APEC会议,于2003年开始运营磁悬浮列车专线,故D项错误。

6.答案:B

解析:根据表格数据可知,中国城市化率不断提高,结合所学知识可知,1978年后我国实行改革开放,经济发展迅速,促使中国城市化进程不断加快,B项正确;通过经济体制改革,城乡之间的差别有所缩小,但“二元结构已基本破解”表述不符合史实,排除A项;“一五”计划的超额完成使中国初步改变了工业落后的面貌,排除C项;中国城市化发展不均衡主要表现在地域之间,题干材料中并未体现,排除D项。

7.答案:A

解析:本题考查19世纪英国城市居住环境的改善。材料强调英国把公园等城市绿地作为城市环境的净化之地,结合所学可知,工业革命产生的环境污染严重,“城市之肺”这一概念的出现恰恰是英国社会环保意识增强的体现,故A项正确。材料未涉及交通阻塞状况,排除B项;材料反映的是英国社会环保意识的增强,不是工业革命的成效,排除C项;人口增长过快符合史实,但与保护环境没有直接关系,排除D项。

8.答案:B

解析:结合所学可知,19世纪中期,随着工业革命的发展,欧洲城市中人口激增,失业、贫困等社会问题丛生,在这种情况下,各国不得不探索社会救济的新方法,以缓和社会矛盾,社区组织开始形成,故B项正确;A项与社区组织的形成无关,排除;C项为表现而非原因,排除;D项并非主要原因,排除。

9.答案:B

解析:从图表可知,1949—1960年我国城市数量呈上涨趋势,但无法得出城市化发展集中在沿海地区的结论,排除A项;1958年“大跃进”和人民公社化运动的开展,一定程度上推动了城市化进程,造成了国民经济的困难,1960年中央实施“八字方针”,对国民经济进行调整,因此出现逆城市化现象,B项正确;我国的城市化尚未完成,排除C项;1978年后我国的城市化发展迅速,排除D项。

10.答案:C

解析:城市公共设施最基本的特性就是其公共性,不具有竞争性和排他性,比如城市公共图书馆,城市新增人口一样可以方便、快捷、高效地享受其提供的借阅服务,而这种服务并不对其他已有人口的服务造成任何影响,因此,任何人增加对城市公共设施的消费都不会减少其他人可能得到的消费水平。故选C项。

11.答案:

(1)特点:历史悠久,且持续发展;受政治因素影响较大;与文化因素联系密切;形式(类型)和功能多样;有较明确的思想理论指导;建设总体上以政府为主导;立足自身,但也借鉴学习。

积极作用:逐渐满足民众生活需求;推动了城市的发展和社会进步;协调人与环境的关系;增强社会凝聚力,创建和谐社会。

(2)原因:文艺复兴和启蒙运动促进思想解放;资本主义工商业的发展;全球联系的增强;资本主义制度的确立;工业化和科技进步的推动。

1.18世纪中叶~19世纪中叶,英国城市居民重返乡村、回归自然的愿望和呼声日益高涨。城市规划师尝试将风景园的规划手法应用到城市之中,从而产生了田园城镇的景观规划。这一现象的出现可能是由于( )

A.对圈地运动进行反思 B.城乡铁路交通的便利

C.汽油污染引发对田园生活的向往 D.城市发展伴随着生存环境的恶化

2.在18世纪后期到19世纪早期,大量爱尔兰和苏格兰的农村劳动力转移至经济发达的英格兰各地的工业城市,1801年至1845年,英格兰的爱尔兰移民从2.2万人迅速增长到100多万人。这实质上说明( )

A.移民潮促进了英国农业近代化 B.英国的工业化改变了社会结构

C.爱尔兰圈地运动导致农业破产 D.城市化进程加快推动工业革命

3.在11世纪末和12世纪初,意大利的北部诸城市先后成立了公社,这些公社战胜了封建主,发展为独立的城市共和国,它们对商业和手工业采取保护的政策,并以同样的态度对待具有世俗倾向的新文化。材料意在说明( )

A.意大利最早出现文艺复兴的原因 B.文艺复兴出现在意大利的根本原因

C.城市的发展推动文艺复兴的产生 D.城市的新发展与新文化的相互作用

4.14世纪,私人府邸、市政机关、行会大厦等新建筑逐步占据西欧城市的中心位置,教堂的位置变得次要起来。这一时期,西欧的城市建设( )

A.促进了人文精神的萌发 B.反映了宗教改革的要求

C.推动了民主政治的构建 D.体现了商品经济的发展

5.中华人民共和国成立以来,我国交通工具的发展进入一个新的时期。以下表述正确的是( )

A.改革开放以后,自行车成为人们日常生活中的主要代步工具

B.第一条城市地铁于1969年在北京运营

C.2016年是青藏铁路全线贯通20周年

D.上海举办APEC会议时开始运营磁悬浮列车专线

6.下表体现了1978—2010年中国的城市化水平。这反映了( )

年份 1978 1980 1990 2000 2010

城市化率(%) 17.9 19.4 26.4 36.2 49.9

A.城乡二元结构已基本破解

B.改革开放促使城市化进程加快

C.我国初步改变了工业落后局面

D.中国城市化发展具有不均衡性

7.19世纪,把公园等城市绿地比喻为“城市之肺”的观念在伦敦广泛流传,报刊媒介大力宣传“城市之肺”的益处。这一现象的出现反映了当时英国( )

A.社会环保意识增强 B.交通阻塞状况严重 C.工业革命成效显著 D.人口增长速度过快

8.19世纪中期,欧洲各国社区组织开始形成的主要原因是( )

A.英国近代自治市制度的确立 B.工业革命导致社会问题丛生

C.慈善团体和救济机构的增加 D.提高和改善人民生活的需要

9.下图是关于中国城市化进程的图表。对图表信息的解读最为准确的是( )

A.1949—1960年城市化发展集中在沿海地区

B.1960—1978年因政府政策出现逆城市化

C.1978年至今我国已经完成城市化

D.1949年后中国城市化的发展迅速

10.城市公共设施指的是由政府或其他社会组织向城市提供的、满足居民生活需要的公共建筑或设备,可分为教育、医疗、文娱、交通、社保、社区服务等。而且,任何人增加对这些设施的消费都不会减少其他人所可能得到的消费水平。这主要是由于城市公共设施( )

A.关系到城市政府的形象 B.反映城市的整体经济实力

C.不具有竞争性和排他性 D.关系每个居民的基本利益

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国的城市建设和相关理论在商周时期已经产生。古代城市具有“城”和“市”的两重身份,但侧重政治、军事属性。城市公共空间主要为政治统治和群体服务,同时也体现了“天人合一”的理念。市镇的广场以及其相邻建筑如牌坊,常常与当地的历史、风俗有密切联系。随着佛教的发展,“庙会”兴起并成为新的公共场所。唐宋以来,城市布局和公共空间明显发展。近代,仿西方而修建的公园、娱乐场所等逐渐成为公共空间结构的新要素。新中国的城市和公共空间建设很大程度上受制于政府偏好,历经波折,但也取得了较大发展。20世纪80年代以来,不仅突出了广场、街道等传统方面,还顾及了社会弱势群体和邻里联谊等新兴需求,而且引入了社会资本和群体参与。

材料二 15世纪以后的欧洲城市公共空间结构打破了中古时期的封闭状态,出现了宏伟的林荫大道和广场,早期古希腊城市规划思想中的几何学构图也重新出现,这些体现出人对社会和自然的有力控制。19世纪以来城市人口爆炸式增长,城市规模和数量急剧扩大,产生了一系列城市公共空间问题。为了缓解日益严重的人与环境的矛盾、私人空间与公共空间的矛盾等,20世纪初以来,英美等国着重从美观、舒适、卫生、精神文化等方面改善城市公共空间。

——以上材料均摘编自周波《城市公共空间的历史演变》

(1)根据材料一,概括我国城市公共空间发展的特点,并分析其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代以来欧洲国家城市公共空间建设发展的原因。

1.答案:D

解析:本题考查城市化带来的问题。据材料并结合所学可知,18世纪中叶至19世纪中叶处于第一次工业革命时期,由于工业革命对环境的破坏,英国城市居民重返乡村、回归自然的愿望和呼声日益高涨,从而产生了田园城镇的景观规划,D正确;材料反映的内容与圈地运动无关,A错误;据材料可知,城市规划师尝试将风景园的规划手法应用到城市之中,与“城乡铁路交通的便利”无关,B错误;汽油污染出现在第二次工业革命时期,与材料不符,C错误。

2.答案:B

解析:材料反映的是大量爱尔兰、苏格兰的农村劳动力转移至经济发达的英格兰各工业城市,即农民转变成工人,再结合时间可知英国的工业化改变了社会结构,故选B项;材料的移民潮是向工业城市移民,所以不会促进农业近代化,排除A项;材料没有体现圈地运动,排除C项;工业革命加快推动城市化进程,D项因果关系颠倒,排除D项。

3.答案:C

解析:材料信息说明中世纪意大利的城市自治有利于商品经济的发展、城市市民阶级的形成,它们对具有世俗倾向的新文化采取保护政策,从而推动了文艺复兴的产生,C项符合题意;“最早出现文艺复兴”和“根本原因”无法得出,排除A、B两项;材料未体现新文化对城市发展的作用,D项排除。

4.答案:D

解析:根据所学知识,中世纪后期,随着西欧商品经济的发展,14、15世纪出现了资本主义萌芽,资产阶级实力壮大,他们推举代表成立市政机关,他们的私人府邸和行会大厦占据城市的中心位置,“教堂的位置变得次要起来”,因此材料主要体现了商品经济的发展,故D项正确。人文精神的萌发是在公元前5世纪的古希腊,不是14世纪,排除A项;宗教改革是在16世纪,不是14世纪,排除B项;民主政治的构建在材料中体现不出来,排除C项。

5.答案:B

解析:20世纪50年代以后,自行车逐渐成为人们日常生活中的主要代步工具,故A项错误;1969年北京地铁建成并通车,使北京成为中国第一个拥有地铁的城市,故B项正确;2006年青藏铁路全线贯通,故C项错误;上海于2001年举办APEC会议,于2003年开始运营磁悬浮列车专线,故D项错误。

6.答案:B

解析:根据表格数据可知,中国城市化率不断提高,结合所学知识可知,1978年后我国实行改革开放,经济发展迅速,促使中国城市化进程不断加快,B项正确;通过经济体制改革,城乡之间的差别有所缩小,但“二元结构已基本破解”表述不符合史实,排除A项;“一五”计划的超额完成使中国初步改变了工业落后的面貌,排除C项;中国城市化发展不均衡主要表现在地域之间,题干材料中并未体现,排除D项。

7.答案:A

解析:本题考查19世纪英国城市居住环境的改善。材料强调英国把公园等城市绿地作为城市环境的净化之地,结合所学可知,工业革命产生的环境污染严重,“城市之肺”这一概念的出现恰恰是英国社会环保意识增强的体现,故A项正确。材料未涉及交通阻塞状况,排除B项;材料反映的是英国社会环保意识的增强,不是工业革命的成效,排除C项;人口增长过快符合史实,但与保护环境没有直接关系,排除D项。

8.答案:B

解析:结合所学可知,19世纪中期,随着工业革命的发展,欧洲城市中人口激增,失业、贫困等社会问题丛生,在这种情况下,各国不得不探索社会救济的新方法,以缓和社会矛盾,社区组织开始形成,故B项正确;A项与社区组织的形成无关,排除;C项为表现而非原因,排除;D项并非主要原因,排除。

9.答案:B

解析:从图表可知,1949—1960年我国城市数量呈上涨趋势,但无法得出城市化发展集中在沿海地区的结论,排除A项;1958年“大跃进”和人民公社化运动的开展,一定程度上推动了城市化进程,造成了国民经济的困难,1960年中央实施“八字方针”,对国民经济进行调整,因此出现逆城市化现象,B项正确;我国的城市化尚未完成,排除C项;1978年后我国的城市化发展迅速,排除D项。

10.答案:C

解析:城市公共设施最基本的特性就是其公共性,不具有竞争性和排他性,比如城市公共图书馆,城市新增人口一样可以方便、快捷、高效地享受其提供的借阅服务,而这种服务并不对其他已有人口的服务造成任何影响,因此,任何人增加对城市公共设施的消费都不会减少其他人可能得到的消费水平。故选C项。

11.答案:

(1)特点:历史悠久,且持续发展;受政治因素影响较大;与文化因素联系密切;形式(类型)和功能多样;有较明确的思想理论指导;建设总体上以政府为主导;立足自身,但也借鉴学习。

积极作用:逐渐满足民众生活需求;推动了城市的发展和社会进步;协调人与环境的关系;增强社会凝聚力,创建和谐社会。

(2)原因:文艺复兴和启蒙运动促进思想解放;资本主义工商业的发展;全球联系的增强;资本主义制度的确立;工业化和科技进步的推动。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化