2013最新模拟题分类汇编·历史专题十一 近代中国的思想解放潮流与三民主义

文档属性

| 名称 | 2013最新模拟题分类汇编·历史专题十一 近代中国的思想解放潮流与三民主义 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 489.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-05-21 08:21:39 | ||

图片预览

文档简介

专题十一 近代中国的思想解放潮流与三民主义

一、选择题

1.(2013·咸宁模拟)龚自珍在担任礼部主客司主事时曾说:“我朝藩服分二类,其朝贡之事……自朝鲜至琉球,贡有额,朝有期。西洋诸国,贡无定额,无定期。”龚自珍所述反映了当时的中国( )

A.已经产生“开眼看世界”的思想 B.逐渐看清西洋诸国来华朝贡的实质

C.仍停留于“天朝上国”的政治幻想中 D.对西洋诸国不定期朝贡心存不满

【答案】C

【解析】 题干反映龚自珍头脑中依然有着旧有的朝贡思想,说明其停留于“天朝上国”的政治幻想中,C项正确。A项题干未能体现;BD项虽然提及朝贡,但是对题干的曲解。

2.(2013·浙江名校联考)《海国图志》是中国第一部介绍西方历史地理、社会风俗的著作,但在当时的中国此书的印数不超过一千,后被列为禁书。但在后来的日本此书被翻印几十万册,成为当时日本学习西方的启蒙读物。据此,我们在分析此书的历史影响时,需要注意的事项有( )

①分析书籍的内容 ②结合当时的历史背景

③书籍的印数与读者的数量范围 ④书籍的知识缺陷

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

【答案】B

【解析】 材料主要强调《海国图志》对中日两国影响的不同。我们在评价此书时,应分析该书的内容,应结合当时两国的历史背景以及书籍的印数与读者的数量范围,故正确答案为B项。尽管《海国图志》在知识方面有一定的缺陷,有不完善的地方,但这并不是造成在中国滞销的原因,故可排除④。

3.(2013·泰兴测试)魏源在19世纪50年代介绍西方时写到,“西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为‘夷’”。四五十年代的许多著作把西方人称“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。这种变化反映了中国()

A.对西方认识的逐步深入 B.已经找到救国救民的正确道路

C.由闭关锁国到主动开放 D.对西方外交政策由对抗到和解

【答案】A

【解析】“夷”具有贬义性,而“洋”对西方人的称呼是具有客观性的,说明中国对西方认识的逐步深入,A项正确;B、C、D三项无从体现。

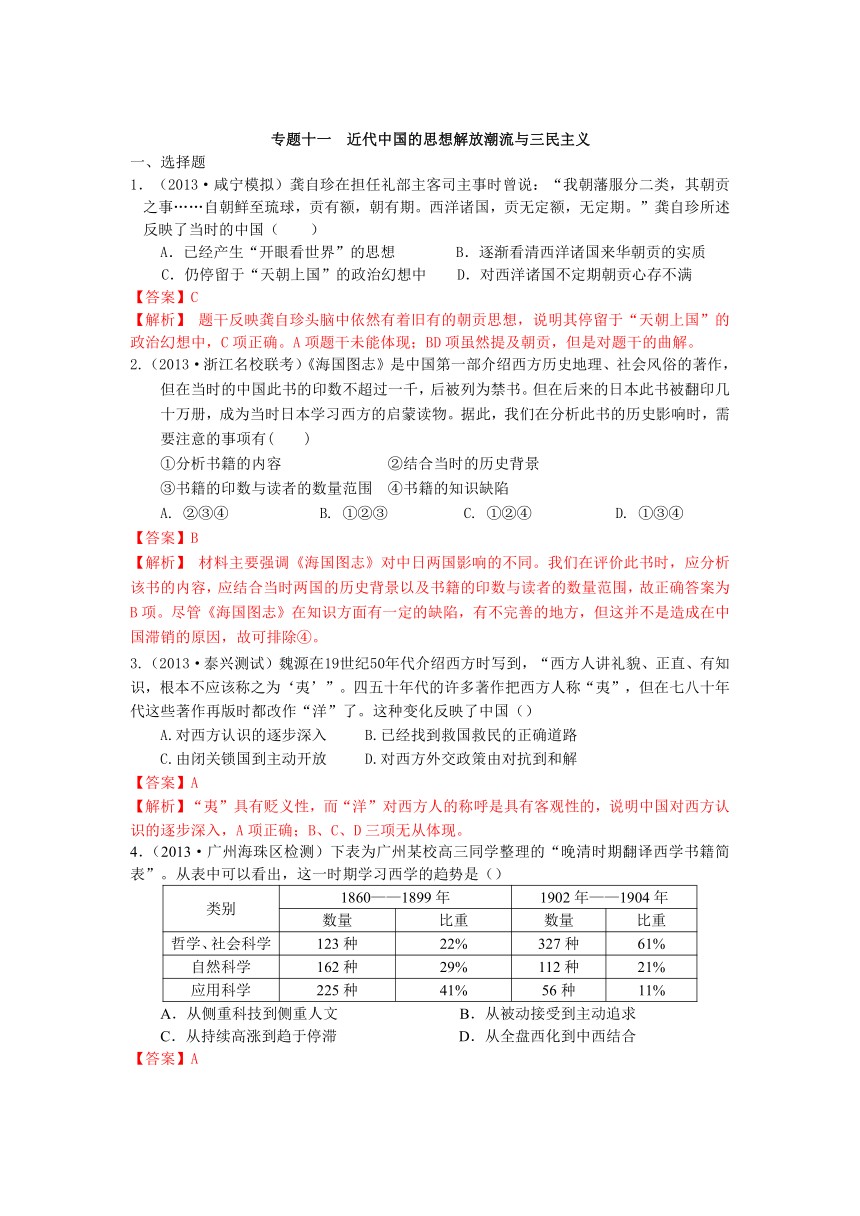

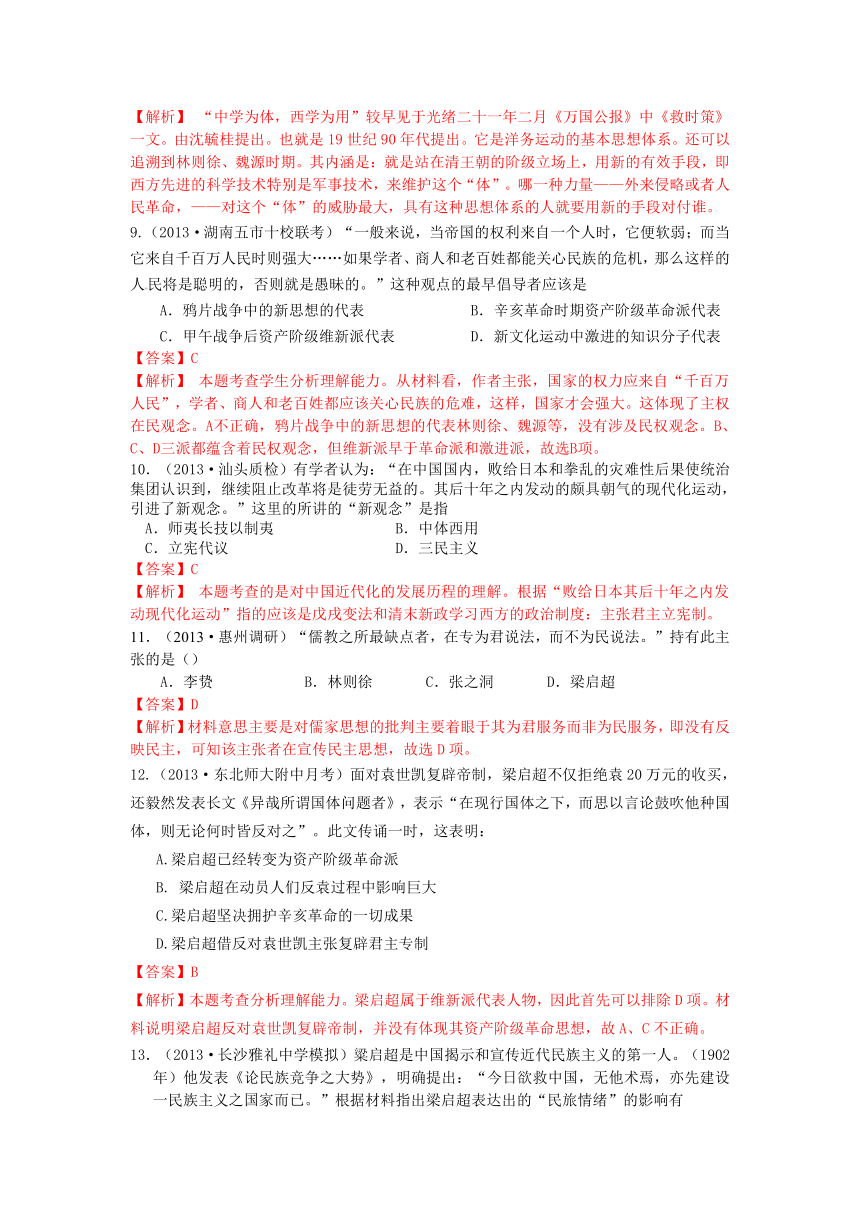

4.(2013·广州海珠区检测)下表为广州某校高三同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是()

类别 1860——1899年 1902年——1904年

数量 比重 数量 比重

哲学、社会科学 123种 22% 327种 61%

自然科学 162种 29% 112种 21%

应用科学 225种 41% 56种 11%

A.从侧重科技到侧重人文 B.从被动接受到主动追求

C.从持续高涨到趋于停滞 D.从全盘西化到中西结合

【答案】A

【解析】观察表中各类书籍的变化,可知自然科技书籍比重逐渐下降,人文社会类逐渐增多,故选A。B、D两项表中未体现,C项说法过于绝对化。

5. (2013·潍坊期中)一位清朝官员用一张纸条(上面写着“西方先进技术”)粘在墙上(见下图)。下列表述内容与该图的讽喻意义一致的是

A.“遗其体而求其用”

B.“然欲自强 必先理财”

C.“以忠信为甲胄,以礼义为橹”

D.“自强以练兵为要,练兵以制器为先”

【答案】A

【解析】考查学生识图和获取信息能力。漫画型的考题的关键是将文字和漫画结合思考。从图上看出。清朝官员试图将“西方先进技术”直接嫁接在“封建专制制度”上,依据所学反映的应该是洋务运动,而洋务运动的指导思想是“中体西用”,故A 项符合题意。

6. (2013·东北师大附中月考)福州船政局的中国工匠独立制造的“平远号”铁甲舰,其性能不亚于北洋舰队从国外购买的“远”字号战舰。在甲午海战中,“平远号”一炮击中日本战舰“松岛号”水雷室,震惊敌军。以上材料从一个侧面反映了

A.中国海军实力远超日本 B.洋务运动培养了技术人才

C.中国海军将士英勇善战 D.自造战舰性能优于外购战舰

【答案】B

【解析】本题考查材料分析理解能力。其性能不亚于北洋舰队从国外购买的“远”字号战舰并不等于性能优于外购战舰,故D不正确;中国海军实力不如日本,故A不正确;“平远号”一炮击中日本战舰“松岛号”水雷室与英勇善战、技术人才有关,但主要还是技术。

7.(2013·洛阳模拟)有学者认为,“所谓洋务运动,乃是清朝统治者在汉族地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥地镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸为目的的运动 。”对此理解正确的是( )

A.深刻揭示了洋务运动的本质目的 B.全面剖析了洋务运动的历史原因

C.准确阐释了“中体西用”的思想 D.客观评价了洋务运动的历史作用

【答案】A

【解析】从材料中“乃是清朝统治者在汉族地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥地镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸为目的的运动”说明A正确。据材料反映的是对洋务运动的否定,故D项说法错误;洋务运动的历史原因是多方面的,既有政治、经济因素,也有思想因素,材料反映不够全面,排除B;“中体西用”的思想是学习西方科学技术,探求强国御侮之道,维护清王朝统治,与材料内容不符,故C项说法错误。

8. (2013·吉林摸底)华东师范大学夏东元教授认为,清政府在鸦片战争后为了维护统治必须面对两种敌对力量。为了达到维护统治的目的,在对待敌对力量的方式、方法和手段上清政府都有所改变。例如,1856-1860年间,清政府同时面对英法两国的侵略和太平天国运动,清政府无力同时应对,于是,清政府勾结英法,共同镇压太平天国运动。清政府这一政治行动方针是

A.与反清力量势不两立 B.“师夷长技以自强”

C.对外来侵略妥协退让 D. 中学为体,西学为用

【答案】D

【解析】 “中学为体,西学为用”较早见于光绪二十一年二月《万国公报》中《救时策》一文。由沈毓桂提出。也就是19世纪90年代提出。它是洋务运动的基本思想体系。还可以追溯到林则徐、魏源时期。其内涵是:就是站在清王朝的阶级立场上,用新的有效手段,即西方先进的科学技术特别是军事技术,来维护这个“体”。哪一种力量——外来侵略或者人民革命,——对这个“体”的威胁最大,具有这种思想体系的人就要用新的手段对付谁。

9.(2013·湖南五市十校联考)“一般来说,当帝国的权利来自一个人时,它便软弱;而当它来自千百万人民时则强大……如果学者、商人和老百姓都能关心民族的危机,那么这样的人民将是聪明的,否则就是愚昧的。”这种观点的最早倡导者应该是

A.鸦片战争中的新思想的代表 B.辛亥革命时期资产阶级革命派代表

C.甲午战争后资产阶级维新派代表 D.新文化运动中激进的知识分子代表

【答案】C

【解析】 本题考查学生分析理解能力。从材料看,作者主张,国家的权力应来自“千百万人民”,学者、商人和老百姓都应该关心民族的危难,这样,国家才会强大。这体现了主权在民观念。A不正确,鸦片战争中的新思想的代表林则徐、魏源等,没有涉及民权观念。B、C、D三派都蕴含着民权观念,但维新派早于革命派和激进派,故选B项。

10.(2013·汕头质检)有学者认为:“在中国国内,败给日本和拳乱的灾难性后果使统治集团认识到,继续阻止改革将是徒劳无益的。其后十年之内发动的颇具朝气的现代化运动,引进了新观念。”这里的所讲的“新观念”是指

A.师夷长技以制夷 B.中体西用

C.立宪代议 D.三民主义

【答案】C

【解析】 本题考查的是对中国近代化的发展历程的理解。根据“败给日本其后十年之内发动现代化运动”指的应该是戊戌变法和清末新政学习西方的政治制度:主张君主立宪制。

11.(2013·惠州调研)“儒教之所最缺点者,在专为君说法,而不为民说法。”持有此主张的是()

A.李贽 B.林则徐 C.张之洞 D.梁启超

【答案】D

【解析】材料意思主要是对儒家思想的批判主要着眼于其为君服务而非为民服务,即没有反映民主,可知该主张者在宣传民主思想,故选D项。

12.(2013·东北师大附中月考)面对袁世凯复辟帝制,梁启超不仅拒绝袁20万元的收买,还毅然发表长文《异哉所谓国体问题者》,表示“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之”。此文传诵一时,这表明:

A.梁启超已经转变为资产阶级革命派

B. 梁启超在动员人们反袁过程中影响巨大

C.梁启超坚决拥护辛亥革命的一切成果

D.梁启超借反对袁世凯主张复辟君主专制

【答案】B

【解析】本题考查分析理解能力。梁启超属于维新派代表人物,因此首先可以排除D项。材料说明梁启超反对袁世凯复辟帝制,并没有体现其资产阶级革命思想,故A、C不正确。

13.(2013·长沙雅礼中学模拟)粱启超是中国揭示和宣传近代民族主义的第一人。(1902年)他发表《论民族竞争之大势》,明确提出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。”根据材料指出梁启超表达出的“民旅情绪”的影响有

①推动维新思想的形成 ②唤起民众救亡图存的民族意识

③促成戊戌变法的开展 ④激励有识人士探索救国救民的道路

A.①②③ B.①②④ C.②④ D.①②③④

【答案】C

【解析】梁启超是维新派代表人物,其思想是资产阶级知识分子挽救中华民族危机的探索,C项正确;促成戊戌变法的开展应是康有为,ABD项排除。

14.(2013·南京调研)梅光迪说:“吾国近年以来,崇拜欧化,智识精神上,已惟欧西之马首是瞻,甘处于被征服地位。欧化之威权魔力,深印入国人脑中,故凡为‘西洋货’,不问其良否,即可‘畅销’。然欧化之真髓,以有文字与国情民性之隔膜,实无能知者,于是作伪者乃易售其术矣。国人……对于本国一切,顿生轻忽厌恶之心,故诋毁吾国固有一切,乃时髦举动,为戈名邀利之捷径。”以下事件与上述说法相符的是

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.辛亥革命 D.新文化运动

【答案】D

【解析】题干信息大意是:近年来中国逐渐西化,理智和精神上都为西方国家马首是瞻,甘愿处于被征服地位。西方文化的魔力已经深深印入国人的大脑中,不管什么都称作“西洋货”也不问是好是坏都能“畅销”……。由以上分析,对中国文化和事物全盘否定的是新文化运动。

15.(2013·湖南五市十校联考)1918年《东方杂志》发表文章——《迷乱之现代人心》。文章认为:盲目输入西方学说,导致国家基本政治道德原则丧失、精神破产,造成通俗主义、平凡主义受推重,盲从欧美之风盛行。该文针对的是

A.中体西用思潮 B.维新思潮 C.马克思主义 D.新文化运动

【答案】D

【解析】 从时间上1918年来判断,从材料“盲目输入西方学说”“造成通俗主义、平凡主义受推重”可以推断出1915年开始的新文化运动,高举民主、科学的大旗,后又积极传播马克思主义学说。正确答案为D。

16.(2013·山西一模)1919年,鲁迅在《药》发表后说:“《药》描写群众的愚昧,和革命者的悲哀;或者说,因群众的愚昧而来的革命者的悲哀;更直接地说,革命者为愚昧的群众奋斗而牺牲了,愚昧的群众并不知道这牺牲为的是谁……”这说明该作品的真正主题是

A。抨击封建统治的愚民政策 B.号召实现真正的民主政治

C.揭露中国社会的愚昧落后 D.呼唤广泛深刻的思想解放

【答案】D

【解析】 从材料中的“群众的愚昧,和革命者的悲哀”,反映出革命者没有发动人民群众,人民群众对革命根本就是事不关己,故需要实现解放。

17.(2013 广东六校联考)一位学者自述:因为爱看地方戏曲,才对民间传说有大概的领略;又因为社会上流行思想革命,我才大胆提出打破传统学说的见解;也因为征集歌谣的缘故,而注意到许多风俗材料。这位学者最可能受到下列何种风气的影响?

A.乾嘉时期的考据学风 B.晚清时期中体西用说

C.民国初年新文化运动 D.文革时期的破旧立新

【答案】C

【解析】新文化运动有反思旧传统,引进新思想和提倡白话新文学的内容。题干中“社会上流行思想革命,我才大胆提出打破传统学说的见解”与新文化运动全盘西化,挑战传统的论述相符,选C项。文化大革命时,红卫兵要“破四旧(思想,文化,风俗,习惯),立四新“,对传统文化,文物破坏,造成文化的浩劫,排除D项。

18.(2013·辽宁五校协作体联考)新文化运动的先驱者认为,封建“三纲”(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)是控制人们思想的枷锁,造成了人们在政治上和家庭生活上的不平等。该材料强调的是

A、人性的解放 B、人们政治地位的平等

C、民主与科学 D、平等与博爱

【答案】A

【解析】 本题考查学生对历史材料的理解能力。“控制人们思想的枷锁”“人们在政治上和家庭生活上的不平等”说明体现了人性的解放。其余选项与题干材料内容不符。

19.(2013·湖北名校联考)张謇在《致袁世凯书》中写道:“日俄之胜负,立宪专制之胜负也。今全球完全专制之国谁乎?一专制当众立宪,尚可幸乎?日本伊藤、板垣诸人,共成宪法,巍然成尊主庇民之大绩,特命好耳。论公之才,岂必在彼诸人之下?”这段话表明张謇

A.支持袁世凯阻止革命进程 B.反对袁世凯的称帝活动

C.希望袁世凯推动立宪进程 D.预见到裒世凯会复辟称帝

【答案】C

【解析】 材料的核心观点:“日俄之胜负,立宪专制之胜负也。”张謇分析日本通过明治维新,实行君主立宪制而强大起来的事实,认为袁世凯才能在伊藤博文等人之上,当时中国实行君主立宪制必将有更大成效。

20.(2013·武汉调研)陈独秀认为:“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,断不可调和迁就的……若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子,不必拿什么国粹、同情的话来捣乱。”这表明陈独秀

A.主张推翻封建专制政体 B.推崇西方民主与科学思想

C.积极宣传社会主义思想 D.主张辩证看待中国传统文化

【答案】B

【解析】 从题干中的“绝对是两样,断不可调和迁就的……若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子”分析可知,陈独秀全盘肯定西学和否定中学,新文化运动举起了民主与科学两大旗帜,B项正确,D项排除;新文化运动是思想解放运动,矛盾直指的是封建统治的精神支柱:儒家思想,A项排除;新文化运动后期才开始宣传社会主义思想,题干也无从反映,C项排除。

21. (2013·浙江名校联考)1919年,陈独秀在《立宪政治与政党》中指出:“立宪政治在19世纪总算是个顶时髦的名词,在20世纪的人看起来,这种敷衍不彻底的政制,无论在君主国、民主国,都不能够将人民的信仰、集会、言论、出版自由权完全保住,不过做了一班政客先生们争夺政权的武器。”这表明他

A.否定中国传统文化 B.倡导民主共和政体

C.反对学习西方文化 D.转变救国探索方略

【答案】D

【解析】 从材料信息看,作者认为立宪政治是一种不彻底的政治,不论是君主立宪还是民主共和都不能真正保障人民的权利。故B项不正确。A、C两项材料没有体现,可排除。由材料中的时间信息“1919年”,可知陈独秀的思想已开始发生变化,由向西方学习转变为“以俄为师”,探索救国新方略,故选D。

22.(2013·湖北重点中学联考)蔡元培曾经将新文化运动与文艺复兴相提并论。他于1934年在《中山文化教育季刊》创刊号上发表的文章中写道:“吾人一说到文化运动,就不能不联想到欧洲的文艺复兴,因为它实在是文化运动上最显著的一个例证。……观察我国的文化运动,也可用欧洲的文艺复兴作一种参证。”蔡元培将新文化运动与文艺复兴相提并论,其原因是两者

A.都提倡吸收外来文明 B.指导思想皆为理性主义

C.内容都蕴涵人文主义 D.都主张古典文明的复兴

【答案】C

【解析】欧洲的文艺复兴只是学习古代希腊罗马文化,并非提倡吸收外来文明,故A不正确;欧洲文艺复兴的指导思想是人文主义,新文化运动的指导思想是资产阶级民主思想,排除B;C项符合史实;D项不符合史实。故选C。

23.(2013·洛阳模拟)陈独秀主张“崇实际而薄虚玄”、“实利的而非虚文”的伦理观念,力倡“生活神圣”、“利用厚生”,强调现代……社会利益由个人利益积合而成,自利心和公共心为经济之两大砥柱。对材料观点的准确解读是

A.导致社会私欲的膨胀 B.肯定传统经世致用思想

C.批判儒家重义轻利观 D.有利于马克思主义传播

【答案】C

【解析】 本题考查材料分析理解能力。从材料可以看出陈独秀强调的是利、实用的观点,故C正确。“强调现代……社会利益由个人利益积合而成,自利心和公共心为经济之两大砥柱”说明陈独秀还是资产阶级激进分子,故D不正确。

24(2013·自贡诊断)中国近代史经常提到“近代化”一词。“近代化”从生产力的角度来说,是指采用机器生产;从政治方面来说,是要求民主政治;从思想文化方面来说,是主张天赋人权,要求民主权利。下列哪些运动推动了中国近代化

①辛亥革命 ②新文化运动 ③义和团运动 ④洋务运动

A.①③④ B.①②④ C.①②③ D.②③④

【答案】B

【解析】义和团运动“挑铁道、把线砍、旋再毁坏大轮船”,把西方帝国主义侵略与近代文明混为一谈,可见不符合近代化的含义,可排除。辛亥革命、新文化运动、洋务运动涉及到近代化的三个方面内容。故选B。

25.(2013·辽宁五校协作体联考)从洋务运动“中学为体,西学为用”到康有为“托孔改制”,从三民主义到新文化运动,一些激进派提出全盘西化、“打倒孔家店”的口号,造成近代西学地位不断提高,以儒家思想为主要内容的中学地位不断下降,这主要是因为

A、中国半殖民地半封建社会逐步加深 B、西方列强的侵入,西学涌入中国

C、中国社会的变化和逐步转型 D、知识分子思想逐渐激进

【答案】C

【解析】 洋务运动时期处于19世纪60至90年代,中国社会逐渐沦为半殖民地半封建社会,体现了中国对社会器物的变革。三民主义到新文化运动出现在19世纪末20世纪初,体现了中国提倡社会政治制度的变革思想。其余选项不能全部概括材料内容。

26.(2013·浙江名校联考)二十世纪初,《浙江潮》载文《民族主义论》有“三十年来之制造派,十年来之变法派,五年来之自由民主派”之说。这一说法反映了当时中国 ()

A.政党力量多元化 B.政权更替频繁

C.社会思潮演进加快 D.民主革命进程加速

【答案】C

【解析】分析题干可知,“制造派”指的是洋务派学习西方器物,“变法派”指的是资产阶级维新派要求变法图强,“自由民主派”指的是资产阶级革命派倡导自由民主、建立共和的思想,主要反映了近代中国社会思潮的演变过程,故选C项。A、B、D三项无法体现材料意思,均排除。

27.(2013·长沙雅礼中学模拟)任何一种思想的传播无不在一定的历史条件下发生,任何一种思想理论在其传播过程中无不烙上了主体性选择的烙印。在中国,最早选择马克思主义的“主体性”因素主要是

A.具有革命思想倾向的知识分子

B.主张民主革命的政治团体

C.代表无产阶级的先进组织

D.寻求救国之道的激进民主主义知识分子

【答案】D

【解析】 本题主要考查马克思主义在中国的传播。新文化运动后期主要宣传马克思主义,故D项正确。

28.(2013·广州海珠区检测)18年孙中山著《孙文学说》指出:“始知徒致国家富强、民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也。是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也。余欲为一劳永逸之计……”材料中的“一劳永逸之计”应该是

A.驱除鞑虏 B.创立民国 C.平均地权 D.扶助农工

【答案】C

【解析】本题考查对孙中山三民主义中民生主义的理解。根据题干“致国家富强……能登斯民于极乐之乡”的提示孙中山关于解决民生方面的办法是平均地权。故选C。

29. (2013·湖南联考)“民众以为清室退位,即天下事大定,所谓‘民国共和’则取得从来未有之名义而已。至其实质如何,都非所问。”这反映出

A.民众的思想觉悟已经提升到了很高的程度

B.民众将推翻帝制与‘民国共和’混为一谈

C.清政府已经不得民心

D.推翻帝制已成为民众的心声

【答案】B

【解析】从题目材料可以看出民众认为清室退位就天下大事已定,“民国共和”也取得了名义。对于其实质,民众并不关注。这说明很多人不能区分推翻清政府和建立民国共和。所以B选项比较符合。

30.(2013·长沙雅礼中学模拟)徐中约在《中国近代史:1600-2000,中国的奋斗》一书中指出:“革命与民国并未带来预期的和平与秩序,民国时期较以前经历更多的痛苦与失序,它重现了传统上紧随王朝衰亡而来的失序与混乱。”这表明

A.相较于推翻旧制而言,建立新制更难 B.辛亥革命没有带来社会进步

C.革命比建国更重要 D.民国时期的社会重建没有任何成效

【答案】A

【解析】 由材料信息可知,作者认为,辛亥革命后,人们期望的“和平和秩序”并未实现,民国时期经历了更多的痛苦和失序,社会秩序依然“混乱”。这说明,相较于推翻旧制而言,建立新制更难。故选A。B、D与史实不符;C项表述错误。

31.(2013·辽宁五校协作体联考)孙中山曾说:“有了这种以养民为目的的好主义,从前不好的资本制度便可以打破。但是……不能够马上推翻。”该段材料表明孙中山

A、揭示了资本主义不公平的根源 B、放弃了资产阶级共和国的信念

C、主张用民生主义改良资本主义 D、接受了社会主义思想

【答案】C

【解析】本题考查学生对历史材料的分析能力。根据材料引文“不好的……可以打破,但是不能马上推翻”表述体现了孙中山主张实行改良。

32.(2013·徐州调研)著名历史学家章开沅说:“这是孙中山最具前瞻性的思想遗产。也是当时最为曲高和寡的政治主张,但在百年之后却成为中国与世界面临的最为紧要的严重问题。”这段话评论的是()

A.民族主义 B.民生主义 C.民权主义 D.民主主义

【答案】B

【解析】从材料中的“最具前瞻性”可排除A、C两项,由“在百年之后却成为中国与世界面临的最为紧要的严重问题”应该的民生问题,故B项正确,D项说法不正确。

33.(2013·长沙雅礼中学模拟)辛亥革命后建立了民主共和国,但此后专制政权又相继建立。可为这一历史现象提供较合理解释的是

A.专制殿堂的崩坍,中华民国的成立,民主法令的公布《临时约法》的颁发

B.民国初年,“政党群兴,党争随起”

C.民国元年,政党政治、议会政治高唱入云,党团林立,五彩缤纷

D.虽然今日之共和,第有其表面已。人民既乏国民之常识,而于风俗习惯尤未改革

【答案】D

【解析】本题解答需要选出能论证革命后帝制复辟的原因选项,A、B、C项反映的民主政治相关历史现象;D项从政治、国民素质、风俗习惯等方面说明,符合题意。

34.(2013·广东六校联考)近代中国人在反思传统文化时,有的人“由增入外界新形式新规制使之具有新意义”,有的人“厌恶固有文化中之若干缺陷,而从事批判与排除”。这两种人的代表分别是

A.魏源、洪仁玕 B.洪仁玕、康有为

C.康有为、孙中山 D.孙中山、陈独秀

【答案】D

【解析】 题干第一种观点具有中西结合的特点,而孙中山则学习了西方资产阶级的民主革命思想,但也继承了部分传统文化;第二种人的特点是全盘否定中国传统文化,这是新文化运动中对中西文化的全盘否定与肯定的态度,陈独秀是新文化运动的代表人物之一,故D项正确。魏源是翻译了西方大量著作,向中国知识分子介绍了西方的历史地理、风土人情等;洪仁玕地太平天国运动提出了《资政新篇》,在中国发展资本主义的一个方案,但不符题干所述特征;康有为是维新变法思想,其特点是把西方资产阶级政治学说与儒学思想相结合,排除A、B、C三项。

35.(2013·资阳诊断)近代前期中国人在几次灾难性战争失败的刺激下,重新评估自己的传统文明,有的人“由增入外界新形式新规制使之具有新意义”,有的人“厌恶固有文化中之若干缺陷,而从事批判与排除”。这种现象反映的实质问题是

A.不同阶级所代表的利益不同 B.对西方文明的态度有明显差异

C.中西文化的激烈碰撞 D.先进中国人探索的艰难性

【答案】D

【解析】考查材料解读和理解能力。从材料看出,近代部分人把西方文化融入传统文化,有些人批判与排除传统文化。反映出探索的艰难性。材料中并不能显示这些人的阶级属性,排除A;材料只看出对传统文化的态度,并没讲述对西方文化的态度。

36.(2103·河北高中联考)孙中山认为:“可说民生就是人民的生活——社会的生存、国民的生计、群众的生命便是。”“民生就是政治的中心,就是经济的中心和种种历史活动的中心”。在此孙中山强调

A.解决民生问题是国家之根本 B.应通过合理分配社会财富改善民生

C.民生主义是三民主义的核心 D.民生问题解决就是政治问题的解决

【答案】A

【解析】考查学生材料理解能力。由“民生就是政治的中心,就是经济的中 心和种种历史活动的中心”句看出作者强调的是民生主义的地位,是政治经济的根本,A选项符合题意。B与民生主义的含义不符合,C项表述本身错误,民权主义是三民主义的核心;D的表述过于绝对化。

37.(2013·汕尾二模)1912年9月27日,《时事画报》发表了漫画《中华民国将来之希望》,图中的火车满载货物。结合所学推测,作者的意图可能是( )

A.希望孙中山领导同盟会推翻清朝统治 B.赞美民族资本主义工业的短暂春天

C.期望孙中山搞民生建设实现国家富强 D.发起国民革命,反对北洋军阀统治

【答案】C

【解析】据题干时间为1912年9月和中华民国等信息,观察图文,可以判断当时人们期望辛亥革命后中国能够富强,故选C。

28.(2013·济南模拟)1925年3月12日,孙中山逝世,接近75万人前往当时的公祭地点北京中央公园追悼。当时中国最大的报纸上海《申报》评论说:“中国数十年来为主义而奋斗者,中山先生一人而已。中国政界中之人格,不屈不变,始终如一者,中山先生一人而已。”对这段话的理解不正确的是

A.孙中山在人民中享有崇高的威信

B.孙中山一生为实现民主共和而斗争

C.孙中山信仰坚定,不屈不挠

D.孙中山与中共的合作开辟了中国革命新局面

【答案】D

【解析】 本题考查学生对革命大革命的理解能力。国美大革命虽然基本上推翻了北洋军阀的反动统治,打击了帝国主义侵略势力,但遭到蒋介石等人的扼杀,导致进入国共十年对峙时期。

二、非选择题

39.(2013·长沙一中月考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 未款之前,则宜以夷攻夷;既款之后,则宜师夷长技以制夷。夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……广东互市二百年,始则奇技淫巧受之,继则邪教毒烟受之,独于行军利器则不一师其长技,是但肯受害不肯受益也。

——魏源《海国围志》卷二

材料二 “至恭亲王奕忻等奏请购买外洋船炮,则为今日救时之第一要务。凡恃已之所有、夸人所无者,世之常情也。忽于所习见,震于所罕见者,亦世之常情也。轮船之速,洋炮之远,在英法则恃其所独有,在中华则震于所罕见。若能陆续购买,据为己物,在中华则见惯而不惊.在英法亦渐失其所恃。况今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。”

——曾国藩《疆陈购买外洋船炮折》

材料三 臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。国会者,君与民共议一国之政治也,盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之。……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,故人君与千百万之国会台为一体,国安得不强?

——康有为《请定立宪开国会折》

(1)阅读材料一、二并结合所学知识,概括指出19世纪60年代中国的重大变化及相关背

景。

(2)比较材料一、三,对中国落后的认识,如果说魏源比康有为肤浅,请说明为什么?(3分)比较材料二、三,对强国方式的主张,如果说康有为比曾国藩进步,请指出具体表现在哪些方面

【解析】本题主要考查学生依据材料获取信息、正确解读信息和知识迁移综合运用的能力。首先整体感知材料知道,本题综合考查近代向西方学习的“新思潮萌发—洋务运动—维新变法”的“器物——制度”阶段。在依据材料内容并结合所学知识就能比较容易回答上述两个考题。

【答案】(1)重大变化:洋务运动开始经济工业化、外交近代化进程(或具体到购买西方炮舰、建立军事民用工业等洋务运动内容);向西方学习思潮兴起。相关背景:第二次鸦片战争;太平天国运动。

(2)说明:魏源只认识清朝军事上的落后,而康有为认识到政治、经济和文化教育等其他方面亦落后于西方。表现:康有为提出立宪法、开国会;行君主立完政体。

40. (2013 汕头质检)阅读下列材料:

材料一 我们不给你固定的地位、固有的面貌和任何一个特殊的职守,以便你按照你的志愿,按照你的意见,取得和占有完全出于你自愿的那种地位,那种面貌和那些职守。……只有你能够靠着你自己的自由意志来生长和发展。

——皮科 米朗多拉(1463—1494)《静思录 论人的尊严》

材料二 中国人的思想有三种毒素:(1)奴性的思想……(2)专制的思想……(3)昏乱的思想……我们的思想革命,不消说,大概就是(1)变奴性的思想为独立的思想;(2)变专制的思想为平民的思想;(3)变昏乱的思想为逻辑的思想。

——罗家伦《答张溥泉》,载《新潮》2卷2号,1919年

请回答:

(1)材料一反映了当时什么样的思想潮流。欧洲近代思想史上有哪些重大的历史事件体现了这种思想潮流?

(2)以明清政治、思想的相关史实论证“专制的思想”。

(3)根据材料二和所学知识,指出“我们的思想革命”是指中国近代史上哪个重大事件?这个事件是在怎样的背景下发生的?你怎样评价这个事件?

【解析】第(1)问根据时间提示回答欧洲近代第一次思想解放潮流的核心思潮及欧洲三大思想解放运动的的名称。第(2)问主要从明清政治、思想专制的角度理解。第(3)问根据材料三的时间提示1919年中国近代的思想解放性事件是新文化运动,根据背景可以从政治、经济、思想文化等方面加以归纳;关于新文化运动的评价可以从积极和局限性角度回答。

【答案】(1)思想潮流:人文主义。事件:文艺复兴;宗教改革;启蒙运动。

(2)政治:君主专制空前强化。思想:①理学盛行,进一步禁锢了思想;②八股取士,文字狱。

(3)重大事件:新文化运动。 背景:①中国民族资本主义快速发展。②日本等国加紧侵略中国。③袁世凯在政治上实行专制统治。④一些社会精英要求实行民主政治。⑤袁世凯推行尊孔复古的逆流。⑥西方启蒙思想进一步传播,民主共和思想不断传播。⑦一些知识分子主张思想革命。⑧中国人奴性的思想、专制的思想、昏乱的思想。

评价:①冲击了专制、等级思想和纲常礼教,促进了人们的思想解放。②起到了思想启蒙的作用。③为马克思主义在中国的传播创造了条件。④推动了五四运动的发生。⑤一部分新文化倡导者对中国传统文化存在着非理性的态度。

41.(2013·洛阳模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 陈独秀在新文化运动中著文称:“自汉武以来,学尚一尊,百家废黜,吾族聪明,因之徊蔽,流毒至今,未之能解,而思想文化责在自由发展。……人智不张,则国力浸削,吾恐其敝将只有孔子而无中国也。……吾人宁取共和民政之乱,而不取王者仁政之治。……我们中国多数国民口里虽然是不反对共和,脑子里实在装满了帝制时代的旧思想,欧美社会国家的文明制度,连影也没有,所以口一张,手一伸,不知不觉都带君主专制的臭味。……所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治自觉其居于主人的主动地位为唯一根本之条件。……而多数国民去共和过远,则共和政体固万无成立之由。”……又写到“主张尊孔,势必立宪;主张立宪,势必复辟。”“孔教与共和……存其一必废其一。”

——摘编自《陈独秀文集》

材料二 在新文化运动过程中,梁启超著文称:“我希望我们可爱的年轻人……把自己文化(儒家为代表的传统文化优点)综合起来,还拿别人的补充客观存它,叫他起一种化合作用,成了一个新的文化系统。把这种文化系统往外扩充,叫全人类都得到他的好处。”

——袁伟时《告别中世纪》

材料三 第二次世界大战以后,尤其是两级格局终结后,北美、西欧总想从中国文化中找到灵感,找到救世良方。在西方人看来,中国儒家文化是中国人的精神支柱,是传统的基础;认为儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合并给予经济发展以内在动力的文化形态儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。……东方文化带给西方的不再是彼岸世界的传奇故事,而是使西方人观念和生活方式发生某些根本变化的运动。

——张国光《在历史的地平线上》

(1)根据材料一和所学知识,概括陈独秀对传统儒家的态度,并分析陈独秀持上述态度的原因。

(2)现代化进程中传统儒家的哪些思想观念仍需继续提倡?结合材料二、三分析传统儒家思想观念在现代化进程中的积极意义。

【解析】本题考查材料分析概括和运用所学知识解决分析问题的能力。第一问第(1)小问从“主张尊孔,势必立宪;主张立宪,势必复辟。”“孔教与共和……存其一必废其一。”可以归纳出。第(2)小问从新文化运动背景以及儒家思想局限性来分析。第二问第(1)小问回答儒家进步思想内容,第(2)小问根据材料二、三,从对建设现代化新文化、推动现代化经济建设、对现代西方国家和其他国家文化思想影响来概括。

【答案】

(1)态度:儒家思想阻碍了中国社会进步,必须予以彻底批判。

原因:①儒家思想维护君主制,不利于维护共和政体;

②儒家思想主张专制迷信,违背民主科学(或民主启蒙)的时代精神;

③袁世凯为复辟帝制,掀起复古尊孔逆流,必须予以回击;

④辛亥革命后,国民仍受儒家旧思想毒害和束缚。

(2)继续提倡的观念:民本、以德治国、仁爱、中庸、注重气节道德修养、强烈的社会责任感(修身、齐家、治国、平天下)等。

积极意义:①其积极因素是现代新文化的基础来源之一,对建设现代化新文化有积极意义;

②其积极因素是推动现代化经济建设的内在动力,对推动现代化经济建设有积极意义;

③对现代西方国家和其他国家文化思想产生了积极影响。

42.(2013·湖南五市联考)儒学在中国和世界文化史上具有十分重要的地位。阅读下列材料,回答问题:

材料一:荀子认为:“天不为人恶寒而辍冬,地不为人恶辽远而辍广。……天有常道矣,地有常数矣”

孔子指出“四海之内皆兄弟”。

孟子提出“天时不如地利,地利不如人和”,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。“域民不以封疆之界,故国不以山溪之险,威天下不以兵革之利;得道者多助,失道者寡助。”

材料二:新文化运动的倡导者认为,中国所以危亡,民主科学不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会进步。李大钊发表文章指出:孔子是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像”。 ……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

————马尚斌《中国近代史教程》

材料三:江户时代(1603—1867年)的日本是以儒学代替以前的佛教作为统治地位的意识形态。汉学是日本西洋学发达的起点。这里所说的“汉学”,包括以儒家为中心的意识形态的学问和技术方面的学问两个方面。……中国儒学在日本不像在中国那样拥有社会基础,而且没有同科举结合,所以,它一开始就作为思索的学问而发展,而且平行地存在着几种学说。

————伊田嘉家《近代日本的历史问题》

阅读材料,回答问题:

(1)依据材料一概括以上言论所体现的思想主张。

(2)材料二中新文化运动的倡导者是如何看待中国传统儒学的?分析导致儒家正统地位受到严重冲击这种现象出现的原因?

(3)依据材料三,说明儒家思想对日本的影响。站在物质文明高度发达 、各种文化相互交融的21世纪,中外有识之士呼吁要重视儒家文化。依据材料结合所学请你从构建“和谐社会”的立场简要分析其中的原因。

【解析】第(1)题考查学生材料理解和概括能力。依据“天有常道矣,地有常数矣”荀子认为,自然界有自己的规律;孔子的言论反映了和睦相处的思想;孟子的思想是反对战争,互助友爱;第(2)题依据材料“民主科学不能实现,是由于封建……”“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像”概括即可,原因依据所学知识回答。第(3)题第一问依据材料“以儒学代替以前的佛教作为统治地位的意识形态。汉学是日本西洋学发达的起点”归纳;第二问从儒家文化对社会和谐发展的角度思考。

【答案】

(1)主张:自然界的发展有自己的规律,不以人的意志为转移;人们应当互助友爱,和睦相处;反对战争,主张友好相处。

(2)观点:儒家伦理道德阻碍了民主科学的实现;儒家思想维护君主专制制度;必须摧毁儒家旧道德。

原因:19世纪后期以来,中国民族资本主义的产生和发展,中国无产阶级的壮大,西方资产阶级进步思想的传播。

(3)影响:儒学不仅替代佛教成为统治人民的思想,而且成为日本学习西方的立足点。(2分)

原因:儒家文化有利于协调人际关系,增进家庭和睦和维护社会秩序的稳定,保持人与自然、社会的和谐相处。

43.(2013·安徽大联考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴望,更大的助长了士阶层的声势。

——张岱年主编《中国文化概论》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期出现什么现象?分析这一现象出现的原因和影响。(12分)

材料二 这些哲人受被牛顿证实的万有引力定律的影响很大,相信存在着不仅控制物质世界、而且控制人类社会的自然法则。按照这一设想,他们开始将理性应用于所有领域,以便发现种种有效的自然法则。他们使一切事物——所有的人、所有的制度、所有的传统——受到理性的检验。虽然这对任何时期的任何社会来说,都是一个严峻考验,但是,对于已过了全盛时期、许多关节嘎嘎作响的法国旧制度,是尤其严峻的考验。……此外,它们不仅对法国的现状,而且对整个欧洲甚至海外地区的现状,也是一个挑战。实际上,哲人们并不把自己看作法国人或欧洲人,而是把自己看作人类的成员。他们试图从全球的而非西方的角度来思考和行动。他们试图发现与牛顿的物质世界的定律相当的、具有普遍适用性的法则。

——(美)斯塔夫里阿若斯《全球通史》

(2)根据材料二,概括这些哲人们思想的主要特征,并结合所学知识,指出“具有普遍适用性的法则”主要有哪些?

材料三 他的思想中包括一整套西方的政治价值观,这是康有为与其他同时代维新派思想家全都具有的,所不同的是康氏用一种思想体系来阐明这些价值:这个体系不但把他们纳入对儒家总的解释之中,而且将它们和清末国内的重要思潮联系在一起。由于康有为以人们熟悉的传统形式提出问题,因而西方的政治价值观发挥的号召力比以往其他形式所发挥的要大得多。

——费正清主编《剑桥中国晚清史》下卷

(3)根据材料三,分析概括康有为维新思想的主要来源和特点。综合上述材料,概括指出中外有识之士在社会转型时期所起的共同作用。

【解析】本题考查学生对中西思想史的发展的理解能力。第一问从材料概括其主要内容是士的兴起,原因从当时社会的政治经济思想等方面分析;第二问概括材料观点理性主义。具有普遍性的实用法则是资产阶级的基本要求;第三问康有为的思想是中西结合。共同作用主要从政治思想方面分析。

【答案】 (1)现象:士阶层的崛起。

原因:春秋战国时期,礼崩乐坏(或宗法制的解体);

各国诸侯对人才的渴求;生产力水平的提高(封建经济发展);

私学的兴起和发展。

影响:推动了百家争鸣局面的出现,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)特征:推崇理性。

法则:天赋人权、自由平等、主权在民、三权分立、社会契约等。

(3)来源:西方资本主义国家的政治学说;中国传统的儒家学说。

特点:将西方政治思想与中国传统儒家思想相结合。

共同作用:提倡、宣传新思想,促进人们思想解放;加速社会变革,推动社会转型。

44.(2013·泰兴测试)阅读下列材料回答问题:

材料一 窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利.垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其材利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也,我国家欲恢扩宏图,勤求远略,仿行西法以筹自强,而不急于此四者,徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图末也。 ——孙中山《上李鸿章书》(1894年6月)

材料二 我们为志士的,总要择地球上最文明的政治法律来救我们中国,最优等的人格来待我们四万万同胞。

——孙中山《在东京中国留学生欢迎大会的演说》(1905年8月13日)

材料三 持中国近代之文明以比欧美,在物质方面不逮固甚远,其在心性方面,虽不如彼者亦多,而能与彼颉颃者正不少,即胜彼者亦间有之。彼于中国文明一概抹杀者,殆未之思耳。且中国之心性理想无非古人所模铸,欲图进步改良,亦须从远祖之心性理想,究其源流,考其利病,始知补偏救弊之方。

——《建国方咯·孙文学说》(1917年—1919年)

材料四 欧美的物质文明,我们可以完全仿效,可以盲从,搬进中国来也可以行得通。如果不管中国自己的风土人情是怎么样,便象学外国机器一样,把外国管理社会的政治硬搬进来,那便是大错。

——孙中山《三民主义·民权主义,第五讲》(1924年4月20日)

请回答:

(1)依据材料一概括指出孙中山所认为的“欧洲富强之本”是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,概括孙中山在后来的实践中是如何用“地球上最文明的政治法律来救中国”的?

(3)材料三中孙中山是如何看待中西近代文明的?依据材料四,概括孙中山对西方文明的态度?

综合上述材料并结合所学知识,分析孙中山对西方文明态度变化的主要原因。

【解析】第(1)问考查孙中山的思想主张,分析归纳材料一即可。第(2)问,考查孙中山的民主革命思想,列举相关史实,注意材料的出处。第(3)问考查孙中山对西方文化的态度,依据材料分析归纳即可。第(4)问,综合分析题干材料,分析孙中山思想转变的原因。

【答案】(1)“欧洲富强之本”:人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。

(2) 领导辛亥革命;建立中华民国(共和政体);颁布《临时约法》。

(3)主张:中国近代物质文明不如西方,但在心性方面中国文明有一定优势,态度:西方物质文明可以效仿,但政治文明不可以照搬。

(4)原因:革命屡遭挫折;认识变化;加上共产国际和中共的帮助。

45.(2103·安徽六校测试)阅读材料,结合所学的知识回答下列问题

材料一 超稳定结构是对中国封建社会发展的一种动态模型。它在解释了中国封建社会结构具有巨大稳定性的同时,又肯定了社会内部的不断发展变化,揭示了中国封建社会的停滞性和周期性之间深刻的内在联系。

——金观涛、刘青峰《兴盛与危机》

材料二 其实,早在19世纪下半叶,中国的现代化运动已经艰难地挪动它的脚步了。改革是被迫进行的。清政府官员在“内乱”面前,犹能做“中华大帝国”的酣梦,直到洋炮的轰鸣从南方海岸传来,震撼了宫廷的坐椅,这才下决心“师夷长技以制夷”。先是做军火买卖,接着开矿山,修铁路,兴学堂,派留学生出国,以及官员出洋考察,等等。

——《五四:知识分子的自治运动》

材料三 孙中山先生1905年指出:“近时志士,舌敝唇枯,唯企强中国以比欧美。然而欧美强矣,其民实困,吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次革命……睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役”。1920年,孙中山先生在执信中学开学典礼上说:“愿诸生人人皆学执信先生之毅勇果敢以求学,蹈行予自由、民主、均富之理念,以改造未来之社会,完成一庄严璀璨之中华民国。”

(1)材料一中作者对中国封建社会的发展有什么特点?结合所学知识分析这特点产生的原因。

(2)根据材料二和所学知识分析中国19世纪下半叶改革的特点?

(3)根据材料三和所学知识回答,孙中山将革命“毕其功于一役”主张是针对当时国

内外哪些社会现象提出来的?他在民主革命实践中提出了哪些具体主张?孙中山领导的革命对中国现代化进程最大的贡献是什么?

【解析】第(1)问,考查中国封建社会超稳定结构的特点及其产生的原因,从经济、政治和思想文化三个方面分析;第(2)问考查洋务运动知识点,依据“直到洋炮的轰鸣从南方海岸传来,震撼了宫廷的坐椅,这才下决心‘师夷长技以制夷’”、“军火买卖、开矿山,修铁路”来分析;第(3)问考查孙中山三民主义提出的背景和内容,以及辛亥革命的意义,背景依据材料三归纳并根据其范畴答三民主义中的民生主义内容,孙中山领导的革命对中国现代化进程最大的贡献是政治民主化,即推翻了帝制,创立民国。

【答案】

(1)中国封建社会超稳定地长期延续。原因:专制主义统治不断加强;小农经济长期大量的顽固存在;传统文化中守旧、保守思想的影响;相对封闭的自然环境。

(2)改革是被迫进行的;由地主阶级主持;学习内容局限于西方的技术。

(3)国外:欧美资本主义国家贫富分化严重,社会矛盾尖锐。国内:地主兼并土地,农民生活贫困。具体主张:平均地权,节制资本。贡献:推翻封建帝制,创立中华民国。

煤

铁

铜

金

锡

银

一、选择题

1.(2013·咸宁模拟)龚自珍在担任礼部主客司主事时曾说:“我朝藩服分二类,其朝贡之事……自朝鲜至琉球,贡有额,朝有期。西洋诸国,贡无定额,无定期。”龚自珍所述反映了当时的中国( )

A.已经产生“开眼看世界”的思想 B.逐渐看清西洋诸国来华朝贡的实质

C.仍停留于“天朝上国”的政治幻想中 D.对西洋诸国不定期朝贡心存不满

【答案】C

【解析】 题干反映龚自珍头脑中依然有着旧有的朝贡思想,说明其停留于“天朝上国”的政治幻想中,C项正确。A项题干未能体现;BD项虽然提及朝贡,但是对题干的曲解。

2.(2013·浙江名校联考)《海国图志》是中国第一部介绍西方历史地理、社会风俗的著作,但在当时的中国此书的印数不超过一千,后被列为禁书。但在后来的日本此书被翻印几十万册,成为当时日本学习西方的启蒙读物。据此,我们在分析此书的历史影响时,需要注意的事项有( )

①分析书籍的内容 ②结合当时的历史背景

③书籍的印数与读者的数量范围 ④书籍的知识缺陷

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

【答案】B

【解析】 材料主要强调《海国图志》对中日两国影响的不同。我们在评价此书时,应分析该书的内容,应结合当时两国的历史背景以及书籍的印数与读者的数量范围,故正确答案为B项。尽管《海国图志》在知识方面有一定的缺陷,有不完善的地方,但这并不是造成在中国滞销的原因,故可排除④。

3.(2013·泰兴测试)魏源在19世纪50年代介绍西方时写到,“西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为‘夷’”。四五十年代的许多著作把西方人称“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。这种变化反映了中国()

A.对西方认识的逐步深入 B.已经找到救国救民的正确道路

C.由闭关锁国到主动开放 D.对西方外交政策由对抗到和解

【答案】A

【解析】“夷”具有贬义性,而“洋”对西方人的称呼是具有客观性的,说明中国对西方认识的逐步深入,A项正确;B、C、D三项无从体现。

4.(2013·广州海珠区检测)下表为广州某校高三同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是()

类别 1860——1899年 1902年——1904年

数量 比重 数量 比重

哲学、社会科学 123种 22% 327种 61%

自然科学 162种 29% 112种 21%

应用科学 225种 41% 56种 11%

A.从侧重科技到侧重人文 B.从被动接受到主动追求

C.从持续高涨到趋于停滞 D.从全盘西化到中西结合

【答案】A

【解析】观察表中各类书籍的变化,可知自然科技书籍比重逐渐下降,人文社会类逐渐增多,故选A。B、D两项表中未体现,C项说法过于绝对化。

5. (2013·潍坊期中)一位清朝官员用一张纸条(上面写着“西方先进技术”)粘在墙上(见下图)。下列表述内容与该图的讽喻意义一致的是

A.“遗其体而求其用”

B.“然欲自强 必先理财”

C.“以忠信为甲胄,以礼义为橹”

D.“自强以练兵为要,练兵以制器为先”

【答案】A

【解析】考查学生识图和获取信息能力。漫画型的考题的关键是将文字和漫画结合思考。从图上看出。清朝官员试图将“西方先进技术”直接嫁接在“封建专制制度”上,依据所学反映的应该是洋务运动,而洋务运动的指导思想是“中体西用”,故A 项符合题意。

6. (2013·东北师大附中月考)福州船政局的中国工匠独立制造的“平远号”铁甲舰,其性能不亚于北洋舰队从国外购买的“远”字号战舰。在甲午海战中,“平远号”一炮击中日本战舰“松岛号”水雷室,震惊敌军。以上材料从一个侧面反映了

A.中国海军实力远超日本 B.洋务运动培养了技术人才

C.中国海军将士英勇善战 D.自造战舰性能优于外购战舰

【答案】B

【解析】本题考查材料分析理解能力。其性能不亚于北洋舰队从国外购买的“远”字号战舰并不等于性能优于外购战舰,故D不正确;中国海军实力不如日本,故A不正确;“平远号”一炮击中日本战舰“松岛号”水雷室与英勇善战、技术人才有关,但主要还是技术。

7.(2013·洛阳模拟)有学者认为,“所谓洋务运动,乃是清朝统治者在汉族地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥地镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸为目的的运动 。”对此理解正确的是( )

A.深刻揭示了洋务运动的本质目的 B.全面剖析了洋务运动的历史原因

C.准确阐释了“中体西用”的思想 D.客观评价了洋务运动的历史作用

【答案】A

【解析】从材料中“乃是清朝统治者在汉族地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥地镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸为目的的运动”说明A正确。据材料反映的是对洋务运动的否定,故D项说法错误;洋务运动的历史原因是多方面的,既有政治、经济因素,也有思想因素,材料反映不够全面,排除B;“中体西用”的思想是学习西方科学技术,探求强国御侮之道,维护清王朝统治,与材料内容不符,故C项说法错误。

8. (2013·吉林摸底)华东师范大学夏东元教授认为,清政府在鸦片战争后为了维护统治必须面对两种敌对力量。为了达到维护统治的目的,在对待敌对力量的方式、方法和手段上清政府都有所改变。例如,1856-1860年间,清政府同时面对英法两国的侵略和太平天国运动,清政府无力同时应对,于是,清政府勾结英法,共同镇压太平天国运动。清政府这一政治行动方针是

A.与反清力量势不两立 B.“师夷长技以自强”

C.对外来侵略妥协退让 D. 中学为体,西学为用

【答案】D

【解析】 “中学为体,西学为用”较早见于光绪二十一年二月《万国公报》中《救时策》一文。由沈毓桂提出。也就是19世纪90年代提出。它是洋务运动的基本思想体系。还可以追溯到林则徐、魏源时期。其内涵是:就是站在清王朝的阶级立场上,用新的有效手段,即西方先进的科学技术特别是军事技术,来维护这个“体”。哪一种力量——外来侵略或者人民革命,——对这个“体”的威胁最大,具有这种思想体系的人就要用新的手段对付谁。

9.(2013·湖南五市十校联考)“一般来说,当帝国的权利来自一个人时,它便软弱;而当它来自千百万人民时则强大……如果学者、商人和老百姓都能关心民族的危机,那么这样的人民将是聪明的,否则就是愚昧的。”这种观点的最早倡导者应该是

A.鸦片战争中的新思想的代表 B.辛亥革命时期资产阶级革命派代表

C.甲午战争后资产阶级维新派代表 D.新文化运动中激进的知识分子代表

【答案】C

【解析】 本题考查学生分析理解能力。从材料看,作者主张,国家的权力应来自“千百万人民”,学者、商人和老百姓都应该关心民族的危难,这样,国家才会强大。这体现了主权在民观念。A不正确,鸦片战争中的新思想的代表林则徐、魏源等,没有涉及民权观念。B、C、D三派都蕴含着民权观念,但维新派早于革命派和激进派,故选B项。

10.(2013·汕头质检)有学者认为:“在中国国内,败给日本和拳乱的灾难性后果使统治集团认识到,继续阻止改革将是徒劳无益的。其后十年之内发动的颇具朝气的现代化运动,引进了新观念。”这里的所讲的“新观念”是指

A.师夷长技以制夷 B.中体西用

C.立宪代议 D.三民主义

【答案】C

【解析】 本题考查的是对中国近代化的发展历程的理解。根据“败给日本其后十年之内发动现代化运动”指的应该是戊戌变法和清末新政学习西方的政治制度:主张君主立宪制。

11.(2013·惠州调研)“儒教之所最缺点者,在专为君说法,而不为民说法。”持有此主张的是()

A.李贽 B.林则徐 C.张之洞 D.梁启超

【答案】D

【解析】材料意思主要是对儒家思想的批判主要着眼于其为君服务而非为民服务,即没有反映民主,可知该主张者在宣传民主思想,故选D项。

12.(2013·东北师大附中月考)面对袁世凯复辟帝制,梁启超不仅拒绝袁20万元的收买,还毅然发表长文《异哉所谓国体问题者》,表示“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之”。此文传诵一时,这表明:

A.梁启超已经转变为资产阶级革命派

B. 梁启超在动员人们反袁过程中影响巨大

C.梁启超坚决拥护辛亥革命的一切成果

D.梁启超借反对袁世凯主张复辟君主专制

【答案】B

【解析】本题考查分析理解能力。梁启超属于维新派代表人物,因此首先可以排除D项。材料说明梁启超反对袁世凯复辟帝制,并没有体现其资产阶级革命思想,故A、C不正确。

13.(2013·长沙雅礼中学模拟)粱启超是中国揭示和宣传近代民族主义的第一人。(1902年)他发表《论民族竞争之大势》,明确提出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。”根据材料指出梁启超表达出的“民旅情绪”的影响有

①推动维新思想的形成 ②唤起民众救亡图存的民族意识

③促成戊戌变法的开展 ④激励有识人士探索救国救民的道路

A.①②③ B.①②④ C.②④ D.①②③④

【答案】C

【解析】梁启超是维新派代表人物,其思想是资产阶级知识分子挽救中华民族危机的探索,C项正确;促成戊戌变法的开展应是康有为,ABD项排除。

14.(2013·南京调研)梅光迪说:“吾国近年以来,崇拜欧化,智识精神上,已惟欧西之马首是瞻,甘处于被征服地位。欧化之威权魔力,深印入国人脑中,故凡为‘西洋货’,不问其良否,即可‘畅销’。然欧化之真髓,以有文字与国情民性之隔膜,实无能知者,于是作伪者乃易售其术矣。国人……对于本国一切,顿生轻忽厌恶之心,故诋毁吾国固有一切,乃时髦举动,为戈名邀利之捷径。”以下事件与上述说法相符的是

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.辛亥革命 D.新文化运动

【答案】D

【解析】题干信息大意是:近年来中国逐渐西化,理智和精神上都为西方国家马首是瞻,甘愿处于被征服地位。西方文化的魔力已经深深印入国人的大脑中,不管什么都称作“西洋货”也不问是好是坏都能“畅销”……。由以上分析,对中国文化和事物全盘否定的是新文化运动。

15.(2013·湖南五市十校联考)1918年《东方杂志》发表文章——《迷乱之现代人心》。文章认为:盲目输入西方学说,导致国家基本政治道德原则丧失、精神破产,造成通俗主义、平凡主义受推重,盲从欧美之风盛行。该文针对的是

A.中体西用思潮 B.维新思潮 C.马克思主义 D.新文化运动

【答案】D

【解析】 从时间上1918年来判断,从材料“盲目输入西方学说”“造成通俗主义、平凡主义受推重”可以推断出1915年开始的新文化运动,高举民主、科学的大旗,后又积极传播马克思主义学说。正确答案为D。

16.(2013·山西一模)1919年,鲁迅在《药》发表后说:“《药》描写群众的愚昧,和革命者的悲哀;或者说,因群众的愚昧而来的革命者的悲哀;更直接地说,革命者为愚昧的群众奋斗而牺牲了,愚昧的群众并不知道这牺牲为的是谁……”这说明该作品的真正主题是

A。抨击封建统治的愚民政策 B.号召实现真正的民主政治

C.揭露中国社会的愚昧落后 D.呼唤广泛深刻的思想解放

【答案】D

【解析】 从材料中的“群众的愚昧,和革命者的悲哀”,反映出革命者没有发动人民群众,人民群众对革命根本就是事不关己,故需要实现解放。

17.(2013 广东六校联考)一位学者自述:因为爱看地方戏曲,才对民间传说有大概的领略;又因为社会上流行思想革命,我才大胆提出打破传统学说的见解;也因为征集歌谣的缘故,而注意到许多风俗材料。这位学者最可能受到下列何种风气的影响?

A.乾嘉时期的考据学风 B.晚清时期中体西用说

C.民国初年新文化运动 D.文革时期的破旧立新

【答案】C

【解析】新文化运动有反思旧传统,引进新思想和提倡白话新文学的内容。题干中“社会上流行思想革命,我才大胆提出打破传统学说的见解”与新文化运动全盘西化,挑战传统的论述相符,选C项。文化大革命时,红卫兵要“破四旧(思想,文化,风俗,习惯),立四新“,对传统文化,文物破坏,造成文化的浩劫,排除D项。

18.(2013·辽宁五校协作体联考)新文化运动的先驱者认为,封建“三纲”(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)是控制人们思想的枷锁,造成了人们在政治上和家庭生活上的不平等。该材料强调的是

A、人性的解放 B、人们政治地位的平等

C、民主与科学 D、平等与博爱

【答案】A

【解析】 本题考查学生对历史材料的理解能力。“控制人们思想的枷锁”“人们在政治上和家庭生活上的不平等”说明体现了人性的解放。其余选项与题干材料内容不符。

19.(2013·湖北名校联考)张謇在《致袁世凯书》中写道:“日俄之胜负,立宪专制之胜负也。今全球完全专制之国谁乎?一专制当众立宪,尚可幸乎?日本伊藤、板垣诸人,共成宪法,巍然成尊主庇民之大绩,特命好耳。论公之才,岂必在彼诸人之下?”这段话表明张謇

A.支持袁世凯阻止革命进程 B.反对袁世凯的称帝活动

C.希望袁世凯推动立宪进程 D.预见到裒世凯会复辟称帝

【答案】C

【解析】 材料的核心观点:“日俄之胜负,立宪专制之胜负也。”张謇分析日本通过明治维新,实行君主立宪制而强大起来的事实,认为袁世凯才能在伊藤博文等人之上,当时中国实行君主立宪制必将有更大成效。

20.(2013·武汉调研)陈独秀认为:“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,断不可调和迁就的……若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子,不必拿什么国粹、同情的话来捣乱。”这表明陈独秀

A.主张推翻封建专制政体 B.推崇西方民主与科学思想

C.积极宣传社会主义思想 D.主张辩证看待中国传统文化

【答案】B

【解析】 从题干中的“绝对是两样,断不可调和迁就的……若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子”分析可知,陈独秀全盘肯定西学和否定中学,新文化运动举起了民主与科学两大旗帜,B项正确,D项排除;新文化运动是思想解放运动,矛盾直指的是封建统治的精神支柱:儒家思想,A项排除;新文化运动后期才开始宣传社会主义思想,题干也无从反映,C项排除。

21. (2013·浙江名校联考)1919年,陈独秀在《立宪政治与政党》中指出:“立宪政治在19世纪总算是个顶时髦的名词,在20世纪的人看起来,这种敷衍不彻底的政制,无论在君主国、民主国,都不能够将人民的信仰、集会、言论、出版自由权完全保住,不过做了一班政客先生们争夺政权的武器。”这表明他

A.否定中国传统文化 B.倡导民主共和政体

C.反对学习西方文化 D.转变救国探索方略

【答案】D

【解析】 从材料信息看,作者认为立宪政治是一种不彻底的政治,不论是君主立宪还是民主共和都不能真正保障人民的权利。故B项不正确。A、C两项材料没有体现,可排除。由材料中的时间信息“1919年”,可知陈独秀的思想已开始发生变化,由向西方学习转变为“以俄为师”,探索救国新方略,故选D。

22.(2013·湖北重点中学联考)蔡元培曾经将新文化运动与文艺复兴相提并论。他于1934年在《中山文化教育季刊》创刊号上发表的文章中写道:“吾人一说到文化运动,就不能不联想到欧洲的文艺复兴,因为它实在是文化运动上最显著的一个例证。……观察我国的文化运动,也可用欧洲的文艺复兴作一种参证。”蔡元培将新文化运动与文艺复兴相提并论,其原因是两者

A.都提倡吸收外来文明 B.指导思想皆为理性主义

C.内容都蕴涵人文主义 D.都主张古典文明的复兴

【答案】C

【解析】欧洲的文艺复兴只是学习古代希腊罗马文化,并非提倡吸收外来文明,故A不正确;欧洲文艺复兴的指导思想是人文主义,新文化运动的指导思想是资产阶级民主思想,排除B;C项符合史实;D项不符合史实。故选C。

23.(2013·洛阳模拟)陈独秀主张“崇实际而薄虚玄”、“实利的而非虚文”的伦理观念,力倡“生活神圣”、“利用厚生”,强调现代……社会利益由个人利益积合而成,自利心和公共心为经济之两大砥柱。对材料观点的准确解读是

A.导致社会私欲的膨胀 B.肯定传统经世致用思想

C.批判儒家重义轻利观 D.有利于马克思主义传播

【答案】C

【解析】 本题考查材料分析理解能力。从材料可以看出陈独秀强调的是利、实用的观点,故C正确。“强调现代……社会利益由个人利益积合而成,自利心和公共心为经济之两大砥柱”说明陈独秀还是资产阶级激进分子,故D不正确。

24(2013·自贡诊断)中国近代史经常提到“近代化”一词。“近代化”从生产力的角度来说,是指采用机器生产;从政治方面来说,是要求民主政治;从思想文化方面来说,是主张天赋人权,要求民主权利。下列哪些运动推动了中国近代化

①辛亥革命 ②新文化运动 ③义和团运动 ④洋务运动

A.①③④ B.①②④ C.①②③ D.②③④

【答案】B

【解析】义和团运动“挑铁道、把线砍、旋再毁坏大轮船”,把西方帝国主义侵略与近代文明混为一谈,可见不符合近代化的含义,可排除。辛亥革命、新文化运动、洋务运动涉及到近代化的三个方面内容。故选B。

25.(2013·辽宁五校协作体联考)从洋务运动“中学为体,西学为用”到康有为“托孔改制”,从三民主义到新文化运动,一些激进派提出全盘西化、“打倒孔家店”的口号,造成近代西学地位不断提高,以儒家思想为主要内容的中学地位不断下降,这主要是因为

A、中国半殖民地半封建社会逐步加深 B、西方列强的侵入,西学涌入中国

C、中国社会的变化和逐步转型 D、知识分子思想逐渐激进

【答案】C

【解析】 洋务运动时期处于19世纪60至90年代,中国社会逐渐沦为半殖民地半封建社会,体现了中国对社会器物的变革。三民主义到新文化运动出现在19世纪末20世纪初,体现了中国提倡社会政治制度的变革思想。其余选项不能全部概括材料内容。

26.(2013·浙江名校联考)二十世纪初,《浙江潮》载文《民族主义论》有“三十年来之制造派,十年来之变法派,五年来之自由民主派”之说。这一说法反映了当时中国 ()

A.政党力量多元化 B.政权更替频繁

C.社会思潮演进加快 D.民主革命进程加速

【答案】C

【解析】分析题干可知,“制造派”指的是洋务派学习西方器物,“变法派”指的是资产阶级维新派要求变法图强,“自由民主派”指的是资产阶级革命派倡导自由民主、建立共和的思想,主要反映了近代中国社会思潮的演变过程,故选C项。A、B、D三项无法体现材料意思,均排除。

27.(2013·长沙雅礼中学模拟)任何一种思想的传播无不在一定的历史条件下发生,任何一种思想理论在其传播过程中无不烙上了主体性选择的烙印。在中国,最早选择马克思主义的“主体性”因素主要是

A.具有革命思想倾向的知识分子

B.主张民主革命的政治团体

C.代表无产阶级的先进组织

D.寻求救国之道的激进民主主义知识分子

【答案】D

【解析】 本题主要考查马克思主义在中国的传播。新文化运动后期主要宣传马克思主义,故D项正确。

28.(2013·广州海珠区检测)18年孙中山著《孙文学说》指出:“始知徒致国家富强、民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也。是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也。余欲为一劳永逸之计……”材料中的“一劳永逸之计”应该是

A.驱除鞑虏 B.创立民国 C.平均地权 D.扶助农工

【答案】C

【解析】本题考查对孙中山三民主义中民生主义的理解。根据题干“致国家富强……能登斯民于极乐之乡”的提示孙中山关于解决民生方面的办法是平均地权。故选C。

29. (2013·湖南联考)“民众以为清室退位,即天下事大定,所谓‘民国共和’则取得从来未有之名义而已。至其实质如何,都非所问。”这反映出

A.民众的思想觉悟已经提升到了很高的程度

B.民众将推翻帝制与‘民国共和’混为一谈

C.清政府已经不得民心

D.推翻帝制已成为民众的心声

【答案】B

【解析】从题目材料可以看出民众认为清室退位就天下大事已定,“民国共和”也取得了名义。对于其实质,民众并不关注。这说明很多人不能区分推翻清政府和建立民国共和。所以B选项比较符合。

30.(2013·长沙雅礼中学模拟)徐中约在《中国近代史:1600-2000,中国的奋斗》一书中指出:“革命与民国并未带来预期的和平与秩序,民国时期较以前经历更多的痛苦与失序,它重现了传统上紧随王朝衰亡而来的失序与混乱。”这表明

A.相较于推翻旧制而言,建立新制更难 B.辛亥革命没有带来社会进步

C.革命比建国更重要 D.民国时期的社会重建没有任何成效

【答案】A

【解析】 由材料信息可知,作者认为,辛亥革命后,人们期望的“和平和秩序”并未实现,民国时期经历了更多的痛苦和失序,社会秩序依然“混乱”。这说明,相较于推翻旧制而言,建立新制更难。故选A。B、D与史实不符;C项表述错误。

31.(2013·辽宁五校协作体联考)孙中山曾说:“有了这种以养民为目的的好主义,从前不好的资本制度便可以打破。但是……不能够马上推翻。”该段材料表明孙中山

A、揭示了资本主义不公平的根源 B、放弃了资产阶级共和国的信念

C、主张用民生主义改良资本主义 D、接受了社会主义思想

【答案】C

【解析】本题考查学生对历史材料的分析能力。根据材料引文“不好的……可以打破,但是不能马上推翻”表述体现了孙中山主张实行改良。

32.(2013·徐州调研)著名历史学家章开沅说:“这是孙中山最具前瞻性的思想遗产。也是当时最为曲高和寡的政治主张,但在百年之后却成为中国与世界面临的最为紧要的严重问题。”这段话评论的是()

A.民族主义 B.民生主义 C.民权主义 D.民主主义

【答案】B

【解析】从材料中的“最具前瞻性”可排除A、C两项,由“在百年之后却成为中国与世界面临的最为紧要的严重问题”应该的民生问题,故B项正确,D项说法不正确。

33.(2013·长沙雅礼中学模拟)辛亥革命后建立了民主共和国,但此后专制政权又相继建立。可为这一历史现象提供较合理解释的是

A.专制殿堂的崩坍,中华民国的成立,民主法令的公布《临时约法》的颁发

B.民国初年,“政党群兴,党争随起”

C.民国元年,政党政治、议会政治高唱入云,党团林立,五彩缤纷

D.虽然今日之共和,第有其表面已。人民既乏国民之常识,而于风俗习惯尤未改革

【答案】D

【解析】本题解答需要选出能论证革命后帝制复辟的原因选项,A、B、C项反映的民主政治相关历史现象;D项从政治、国民素质、风俗习惯等方面说明,符合题意。

34.(2013·广东六校联考)近代中国人在反思传统文化时,有的人“由增入外界新形式新规制使之具有新意义”,有的人“厌恶固有文化中之若干缺陷,而从事批判与排除”。这两种人的代表分别是

A.魏源、洪仁玕 B.洪仁玕、康有为

C.康有为、孙中山 D.孙中山、陈独秀

【答案】D

【解析】 题干第一种观点具有中西结合的特点,而孙中山则学习了西方资产阶级的民主革命思想,但也继承了部分传统文化;第二种人的特点是全盘否定中国传统文化,这是新文化运动中对中西文化的全盘否定与肯定的态度,陈独秀是新文化运动的代表人物之一,故D项正确。魏源是翻译了西方大量著作,向中国知识分子介绍了西方的历史地理、风土人情等;洪仁玕地太平天国运动提出了《资政新篇》,在中国发展资本主义的一个方案,但不符题干所述特征;康有为是维新变法思想,其特点是把西方资产阶级政治学说与儒学思想相结合,排除A、B、C三项。

35.(2013·资阳诊断)近代前期中国人在几次灾难性战争失败的刺激下,重新评估自己的传统文明,有的人“由增入外界新形式新规制使之具有新意义”,有的人“厌恶固有文化中之若干缺陷,而从事批判与排除”。这种现象反映的实质问题是

A.不同阶级所代表的利益不同 B.对西方文明的态度有明显差异

C.中西文化的激烈碰撞 D.先进中国人探索的艰难性

【答案】D

【解析】考查材料解读和理解能力。从材料看出,近代部分人把西方文化融入传统文化,有些人批判与排除传统文化。反映出探索的艰难性。材料中并不能显示这些人的阶级属性,排除A;材料只看出对传统文化的态度,并没讲述对西方文化的态度。

36.(2103·河北高中联考)孙中山认为:“可说民生就是人民的生活——社会的生存、国民的生计、群众的生命便是。”“民生就是政治的中心,就是经济的中心和种种历史活动的中心”。在此孙中山强调

A.解决民生问题是国家之根本 B.应通过合理分配社会财富改善民生

C.民生主义是三民主义的核心 D.民生问题解决就是政治问题的解决

【答案】A

【解析】考查学生材料理解能力。由“民生就是政治的中心,就是经济的中 心和种种历史活动的中心”句看出作者强调的是民生主义的地位,是政治经济的根本,A选项符合题意。B与民生主义的含义不符合,C项表述本身错误,民权主义是三民主义的核心;D的表述过于绝对化。

37.(2013·汕尾二模)1912年9月27日,《时事画报》发表了漫画《中华民国将来之希望》,图中的火车满载货物。结合所学推测,作者的意图可能是( )

A.希望孙中山领导同盟会推翻清朝统治 B.赞美民族资本主义工业的短暂春天

C.期望孙中山搞民生建设实现国家富强 D.发起国民革命,反对北洋军阀统治

【答案】C

【解析】据题干时间为1912年9月和中华民国等信息,观察图文,可以判断当时人们期望辛亥革命后中国能够富强,故选C。

28.(2013·济南模拟)1925年3月12日,孙中山逝世,接近75万人前往当时的公祭地点北京中央公园追悼。当时中国最大的报纸上海《申报》评论说:“中国数十年来为主义而奋斗者,中山先生一人而已。中国政界中之人格,不屈不变,始终如一者,中山先生一人而已。”对这段话的理解不正确的是

A.孙中山在人民中享有崇高的威信

B.孙中山一生为实现民主共和而斗争

C.孙中山信仰坚定,不屈不挠

D.孙中山与中共的合作开辟了中国革命新局面

【答案】D

【解析】 本题考查学生对革命大革命的理解能力。国美大革命虽然基本上推翻了北洋军阀的反动统治,打击了帝国主义侵略势力,但遭到蒋介石等人的扼杀,导致进入国共十年对峙时期。

二、非选择题

39.(2013·长沙一中月考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 未款之前,则宜以夷攻夷;既款之后,则宜师夷长技以制夷。夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……广东互市二百年,始则奇技淫巧受之,继则邪教毒烟受之,独于行军利器则不一师其长技,是但肯受害不肯受益也。

——魏源《海国围志》卷二

材料二 “至恭亲王奕忻等奏请购买外洋船炮,则为今日救时之第一要务。凡恃已之所有、夸人所无者,世之常情也。忽于所习见,震于所罕见者,亦世之常情也。轮船之速,洋炮之远,在英法则恃其所独有,在中华则震于所罕见。若能陆续购买,据为己物,在中华则见惯而不惊.在英法亦渐失其所恃。况今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。”

——曾国藩《疆陈购买外洋船炮折》

材料三 臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。国会者,君与民共议一国之政治也,盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之。……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,故人君与千百万之国会台为一体,国安得不强?

——康有为《请定立宪开国会折》

(1)阅读材料一、二并结合所学知识,概括指出19世纪60年代中国的重大变化及相关背

景。

(2)比较材料一、三,对中国落后的认识,如果说魏源比康有为肤浅,请说明为什么?(3分)比较材料二、三,对强国方式的主张,如果说康有为比曾国藩进步,请指出具体表现在哪些方面

【解析】本题主要考查学生依据材料获取信息、正确解读信息和知识迁移综合运用的能力。首先整体感知材料知道,本题综合考查近代向西方学习的“新思潮萌发—洋务运动—维新变法”的“器物——制度”阶段。在依据材料内容并结合所学知识就能比较容易回答上述两个考题。

【答案】(1)重大变化:洋务运动开始经济工业化、外交近代化进程(或具体到购买西方炮舰、建立军事民用工业等洋务运动内容);向西方学习思潮兴起。相关背景:第二次鸦片战争;太平天国运动。

(2)说明:魏源只认识清朝军事上的落后,而康有为认识到政治、经济和文化教育等其他方面亦落后于西方。表现:康有为提出立宪法、开国会;行君主立完政体。

40. (2013 汕头质检)阅读下列材料:

材料一 我们不给你固定的地位、固有的面貌和任何一个特殊的职守,以便你按照你的志愿,按照你的意见,取得和占有完全出于你自愿的那种地位,那种面貌和那些职守。……只有你能够靠着你自己的自由意志来生长和发展。

——皮科 米朗多拉(1463—1494)《静思录 论人的尊严》

材料二 中国人的思想有三种毒素:(1)奴性的思想……(2)专制的思想……(3)昏乱的思想……我们的思想革命,不消说,大概就是(1)变奴性的思想为独立的思想;(2)变专制的思想为平民的思想;(3)变昏乱的思想为逻辑的思想。

——罗家伦《答张溥泉》,载《新潮》2卷2号,1919年

请回答:

(1)材料一反映了当时什么样的思想潮流。欧洲近代思想史上有哪些重大的历史事件体现了这种思想潮流?

(2)以明清政治、思想的相关史实论证“专制的思想”。

(3)根据材料二和所学知识,指出“我们的思想革命”是指中国近代史上哪个重大事件?这个事件是在怎样的背景下发生的?你怎样评价这个事件?

【解析】第(1)问根据时间提示回答欧洲近代第一次思想解放潮流的核心思潮及欧洲三大思想解放运动的的名称。第(2)问主要从明清政治、思想专制的角度理解。第(3)问根据材料三的时间提示1919年中国近代的思想解放性事件是新文化运动,根据背景可以从政治、经济、思想文化等方面加以归纳;关于新文化运动的评价可以从积极和局限性角度回答。

【答案】(1)思想潮流:人文主义。事件:文艺复兴;宗教改革;启蒙运动。

(2)政治:君主专制空前强化。思想:①理学盛行,进一步禁锢了思想;②八股取士,文字狱。

(3)重大事件:新文化运动。 背景:①中国民族资本主义快速发展。②日本等国加紧侵略中国。③袁世凯在政治上实行专制统治。④一些社会精英要求实行民主政治。⑤袁世凯推行尊孔复古的逆流。⑥西方启蒙思想进一步传播,民主共和思想不断传播。⑦一些知识分子主张思想革命。⑧中国人奴性的思想、专制的思想、昏乱的思想。

评价:①冲击了专制、等级思想和纲常礼教,促进了人们的思想解放。②起到了思想启蒙的作用。③为马克思主义在中国的传播创造了条件。④推动了五四运动的发生。⑤一部分新文化倡导者对中国传统文化存在着非理性的态度。

41.(2013·洛阳模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 陈独秀在新文化运动中著文称:“自汉武以来,学尚一尊,百家废黜,吾族聪明,因之徊蔽,流毒至今,未之能解,而思想文化责在自由发展。……人智不张,则国力浸削,吾恐其敝将只有孔子而无中国也。……吾人宁取共和民政之乱,而不取王者仁政之治。……我们中国多数国民口里虽然是不反对共和,脑子里实在装满了帝制时代的旧思想,欧美社会国家的文明制度,连影也没有,所以口一张,手一伸,不知不觉都带君主专制的臭味。……所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治自觉其居于主人的主动地位为唯一根本之条件。……而多数国民去共和过远,则共和政体固万无成立之由。”……又写到“主张尊孔,势必立宪;主张立宪,势必复辟。”“孔教与共和……存其一必废其一。”

——摘编自《陈独秀文集》

材料二 在新文化运动过程中,梁启超著文称:“我希望我们可爱的年轻人……把自己文化(儒家为代表的传统文化优点)综合起来,还拿别人的补充客观存它,叫他起一种化合作用,成了一个新的文化系统。把这种文化系统往外扩充,叫全人类都得到他的好处。”

——袁伟时《告别中世纪》

材料三 第二次世界大战以后,尤其是两级格局终结后,北美、西欧总想从中国文化中找到灵感,找到救世良方。在西方人看来,中国儒家文化是中国人的精神支柱,是传统的基础;认为儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合并给予经济发展以内在动力的文化形态儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。……东方文化带给西方的不再是彼岸世界的传奇故事,而是使西方人观念和生活方式发生某些根本变化的运动。

——张国光《在历史的地平线上》

(1)根据材料一和所学知识,概括陈独秀对传统儒家的态度,并分析陈独秀持上述态度的原因。

(2)现代化进程中传统儒家的哪些思想观念仍需继续提倡?结合材料二、三分析传统儒家思想观念在现代化进程中的积极意义。

【解析】本题考查材料分析概括和运用所学知识解决分析问题的能力。第一问第(1)小问从“主张尊孔,势必立宪;主张立宪,势必复辟。”“孔教与共和……存其一必废其一。”可以归纳出。第(2)小问从新文化运动背景以及儒家思想局限性来分析。第二问第(1)小问回答儒家进步思想内容,第(2)小问根据材料二、三,从对建设现代化新文化、推动现代化经济建设、对现代西方国家和其他国家文化思想影响来概括。

【答案】

(1)态度:儒家思想阻碍了中国社会进步,必须予以彻底批判。

原因:①儒家思想维护君主制,不利于维护共和政体;

②儒家思想主张专制迷信,违背民主科学(或民主启蒙)的时代精神;

③袁世凯为复辟帝制,掀起复古尊孔逆流,必须予以回击;

④辛亥革命后,国民仍受儒家旧思想毒害和束缚。

(2)继续提倡的观念:民本、以德治国、仁爱、中庸、注重气节道德修养、强烈的社会责任感(修身、齐家、治国、平天下)等。

积极意义:①其积极因素是现代新文化的基础来源之一,对建设现代化新文化有积极意义;

②其积极因素是推动现代化经济建设的内在动力,对推动现代化经济建设有积极意义;

③对现代西方国家和其他国家文化思想产生了积极影响。

42.(2013·湖南五市联考)儒学在中国和世界文化史上具有十分重要的地位。阅读下列材料,回答问题:

材料一:荀子认为:“天不为人恶寒而辍冬,地不为人恶辽远而辍广。……天有常道矣,地有常数矣”

孔子指出“四海之内皆兄弟”。

孟子提出“天时不如地利,地利不如人和”,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。“域民不以封疆之界,故国不以山溪之险,威天下不以兵革之利;得道者多助,失道者寡助。”

材料二:新文化运动的倡导者认为,中国所以危亡,民主科学不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会进步。李大钊发表文章指出:孔子是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像”。 ……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

————马尚斌《中国近代史教程》

材料三:江户时代(1603—1867年)的日本是以儒学代替以前的佛教作为统治地位的意识形态。汉学是日本西洋学发达的起点。这里所说的“汉学”,包括以儒家为中心的意识形态的学问和技术方面的学问两个方面。……中国儒学在日本不像在中国那样拥有社会基础,而且没有同科举结合,所以,它一开始就作为思索的学问而发展,而且平行地存在着几种学说。

————伊田嘉家《近代日本的历史问题》

阅读材料,回答问题:

(1)依据材料一概括以上言论所体现的思想主张。

(2)材料二中新文化运动的倡导者是如何看待中国传统儒学的?分析导致儒家正统地位受到严重冲击这种现象出现的原因?

(3)依据材料三,说明儒家思想对日本的影响。站在物质文明高度发达 、各种文化相互交融的21世纪,中外有识之士呼吁要重视儒家文化。依据材料结合所学请你从构建“和谐社会”的立场简要分析其中的原因。

【解析】第(1)题考查学生材料理解和概括能力。依据“天有常道矣,地有常数矣”荀子认为,自然界有自己的规律;孔子的言论反映了和睦相处的思想;孟子的思想是反对战争,互助友爱;第(2)题依据材料“民主科学不能实现,是由于封建……”“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像”概括即可,原因依据所学知识回答。第(3)题第一问依据材料“以儒学代替以前的佛教作为统治地位的意识形态。汉学是日本西洋学发达的起点”归纳;第二问从儒家文化对社会和谐发展的角度思考。

【答案】

(1)主张:自然界的发展有自己的规律,不以人的意志为转移;人们应当互助友爱,和睦相处;反对战争,主张友好相处。

(2)观点:儒家伦理道德阻碍了民主科学的实现;儒家思想维护君主专制制度;必须摧毁儒家旧道德。

原因:19世纪后期以来,中国民族资本主义的产生和发展,中国无产阶级的壮大,西方资产阶级进步思想的传播。

(3)影响:儒学不仅替代佛教成为统治人民的思想,而且成为日本学习西方的立足点。(2分)

原因:儒家文化有利于协调人际关系,增进家庭和睦和维护社会秩序的稳定,保持人与自然、社会的和谐相处。

43.(2013·安徽大联考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴望,更大的助长了士阶层的声势。

——张岱年主编《中国文化概论》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期出现什么现象?分析这一现象出现的原因和影响。(12分)

材料二 这些哲人受被牛顿证实的万有引力定律的影响很大,相信存在着不仅控制物质世界、而且控制人类社会的自然法则。按照这一设想,他们开始将理性应用于所有领域,以便发现种种有效的自然法则。他们使一切事物——所有的人、所有的制度、所有的传统——受到理性的检验。虽然这对任何时期的任何社会来说,都是一个严峻考验,但是,对于已过了全盛时期、许多关节嘎嘎作响的法国旧制度,是尤其严峻的考验。……此外,它们不仅对法国的现状,而且对整个欧洲甚至海外地区的现状,也是一个挑战。实际上,哲人们并不把自己看作法国人或欧洲人,而是把自己看作人类的成员。他们试图从全球的而非西方的角度来思考和行动。他们试图发现与牛顿的物质世界的定律相当的、具有普遍适用性的法则。

——(美)斯塔夫里阿若斯《全球通史》

(2)根据材料二,概括这些哲人们思想的主要特征,并结合所学知识,指出“具有普遍适用性的法则”主要有哪些?

材料三 他的思想中包括一整套西方的政治价值观,这是康有为与其他同时代维新派思想家全都具有的,所不同的是康氏用一种思想体系来阐明这些价值:这个体系不但把他们纳入对儒家总的解释之中,而且将它们和清末国内的重要思潮联系在一起。由于康有为以人们熟悉的传统形式提出问题,因而西方的政治价值观发挥的号召力比以往其他形式所发挥的要大得多。

——费正清主编《剑桥中国晚清史》下卷

(3)根据材料三,分析概括康有为维新思想的主要来源和特点。综合上述材料,概括指出中外有识之士在社会转型时期所起的共同作用。

【解析】本题考查学生对中西思想史的发展的理解能力。第一问从材料概括其主要内容是士的兴起,原因从当时社会的政治经济思想等方面分析;第二问概括材料观点理性主义。具有普遍性的实用法则是资产阶级的基本要求;第三问康有为的思想是中西结合。共同作用主要从政治思想方面分析。

【答案】 (1)现象:士阶层的崛起。

原因:春秋战国时期,礼崩乐坏(或宗法制的解体);

各国诸侯对人才的渴求;生产力水平的提高(封建经济发展);

私学的兴起和发展。

影响:推动了百家争鸣局面的出现,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)特征:推崇理性。

法则:天赋人权、自由平等、主权在民、三权分立、社会契约等。

(3)来源:西方资本主义国家的政治学说;中国传统的儒家学说。

特点:将西方政治思想与中国传统儒家思想相结合。

共同作用:提倡、宣传新思想,促进人们思想解放;加速社会变革,推动社会转型。

44.(2013·泰兴测试)阅读下列材料回答问题:

材料一 窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利.垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其材利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也,我国家欲恢扩宏图,勤求远略,仿行西法以筹自强,而不急于此四者,徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图末也。 ——孙中山《上李鸿章书》(1894年6月)

材料二 我们为志士的,总要择地球上最文明的政治法律来救我们中国,最优等的人格来待我们四万万同胞。

——孙中山《在东京中国留学生欢迎大会的演说》(1905年8月13日)

材料三 持中国近代之文明以比欧美,在物质方面不逮固甚远,其在心性方面,虽不如彼者亦多,而能与彼颉颃者正不少,即胜彼者亦间有之。彼于中国文明一概抹杀者,殆未之思耳。且中国之心性理想无非古人所模铸,欲图进步改良,亦须从远祖之心性理想,究其源流,考其利病,始知补偏救弊之方。

——《建国方咯·孙文学说》(1917年—1919年)

材料四 欧美的物质文明,我们可以完全仿效,可以盲从,搬进中国来也可以行得通。如果不管中国自己的风土人情是怎么样,便象学外国机器一样,把外国管理社会的政治硬搬进来,那便是大错。

——孙中山《三民主义·民权主义,第五讲》(1924年4月20日)

请回答:

(1)依据材料一概括指出孙中山所认为的“欧洲富强之本”是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,概括孙中山在后来的实践中是如何用“地球上最文明的政治法律来救中国”的?

(3)材料三中孙中山是如何看待中西近代文明的?依据材料四,概括孙中山对西方文明的态度?

综合上述材料并结合所学知识,分析孙中山对西方文明态度变化的主要原因。

【解析】第(1)问考查孙中山的思想主张,分析归纳材料一即可。第(2)问,考查孙中山的民主革命思想,列举相关史实,注意材料的出处。第(3)问考查孙中山对西方文化的态度,依据材料分析归纳即可。第(4)问,综合分析题干材料,分析孙中山思想转变的原因。

【答案】(1)“欧洲富强之本”:人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。

(2) 领导辛亥革命;建立中华民国(共和政体);颁布《临时约法》。

(3)主张:中国近代物质文明不如西方,但在心性方面中国文明有一定优势,态度:西方物质文明可以效仿,但政治文明不可以照搬。

(4)原因:革命屡遭挫折;认识变化;加上共产国际和中共的帮助。

45.(2103·安徽六校测试)阅读材料,结合所学的知识回答下列问题

材料一 超稳定结构是对中国封建社会发展的一种动态模型。它在解释了中国封建社会结构具有巨大稳定性的同时,又肯定了社会内部的不断发展变化,揭示了中国封建社会的停滞性和周期性之间深刻的内在联系。

——金观涛、刘青峰《兴盛与危机》

材料二 其实,早在19世纪下半叶,中国的现代化运动已经艰难地挪动它的脚步了。改革是被迫进行的。清政府官员在“内乱”面前,犹能做“中华大帝国”的酣梦,直到洋炮的轰鸣从南方海岸传来,震撼了宫廷的坐椅,这才下决心“师夷长技以制夷”。先是做军火买卖,接着开矿山,修铁路,兴学堂,派留学生出国,以及官员出洋考察,等等。

——《五四:知识分子的自治运动》

材料三 孙中山先生1905年指出:“近时志士,舌敝唇枯,唯企强中国以比欧美。然而欧美强矣,其民实困,吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次革命……睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役”。1920年,孙中山先生在执信中学开学典礼上说:“愿诸生人人皆学执信先生之毅勇果敢以求学,蹈行予自由、民主、均富之理念,以改造未来之社会,完成一庄严璀璨之中华民国。”

(1)材料一中作者对中国封建社会的发展有什么特点?结合所学知识分析这特点产生的原因。

(2)根据材料二和所学知识分析中国19世纪下半叶改革的特点?

(3)根据材料三和所学知识回答,孙中山将革命“毕其功于一役”主张是针对当时国

内外哪些社会现象提出来的?他在民主革命实践中提出了哪些具体主张?孙中山领导的革命对中国现代化进程最大的贡献是什么?

【解析】第(1)问,考查中国封建社会超稳定结构的特点及其产生的原因,从经济、政治和思想文化三个方面分析;第(2)问考查洋务运动知识点,依据“直到洋炮的轰鸣从南方海岸传来,震撼了宫廷的坐椅,这才下决心‘师夷长技以制夷’”、“军火买卖、开矿山,修铁路”来分析;第(3)问考查孙中山三民主义提出的背景和内容,以及辛亥革命的意义,背景依据材料三归纳并根据其范畴答三民主义中的民生主义内容,孙中山领导的革命对中国现代化进程最大的贡献是政治民主化,即推翻了帝制,创立民国。

【答案】

(1)中国封建社会超稳定地长期延续。原因:专制主义统治不断加强;小农经济长期大量的顽固存在;传统文化中守旧、保守思想的影响;相对封闭的自然环境。

(2)改革是被迫进行的;由地主阶级主持;学习内容局限于西方的技术。

(3)国外:欧美资本主义国家贫富分化严重,社会矛盾尖锐。国内:地主兼并土地,农民生活贫困。具体主张:平均地权,节制资本。贡献:推翻封建帝制,创立中华民国。

煤

铁

铜

金

锡

银

同课章节目录