人教版数学九年级下册第二十八章 锐角三角函数 章末复习(导学案)

文档属性

| 名称 | 人教版数学九年级下册第二十八章 锐角三角函数 章末复习(导学案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 447.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-16 10:56:26 | ||

图片预览

文档简介

章末复习

一、诱导复习

1.导入课题

通过本章的学习,你收获了哪些知识和方法?各知识点间有什么联系呢?如何运用这些知识和方法解决问题呢?本节课对本章所学进行小结与复习(板书课题).

2.复习目标

(1)理解熟悉正弦、余弦、正切的概念,能熟练地运用它们进行相关计算.

(2)会解直角三角形,并会用解直角三角形的有关知识解决实际问题.

3.学习重、难点

重点:正弦、余弦、正切的概念,解直角三角形及其应用.

难点:实际问题.

二、分层复习

1.复习指导

(1)复习内容:教材P61~P85.

(2)复习时间:10分钟.

(3)复习方法:翻看课本,整理知识要点.

(4)复习参考提纲:

知识点搜集与整理:

①正弦、余弦、正切的定义.

②特殊角的三角函数值.

③用计算器求锐角三角函数值.

④解直角三角形的依据.

⑤构造直角三角形常用的辅助线.

⑥利用解直角三角形的知识解决实际问题的一般步骤.

根据上述知识点,试画出本章知识结构框图:

2.自主复习:学生可结合复习指导进行复习整理.

3.互助复习

(1)师助生:

①明了学情:明了学生知识点搜集与整理是否完整、厄要.

②差异指导:根据学情进行个别或分类指导.

(2)生助生:小组内互相交流、研讨、纠正.

4.强化复习:围绕知识结构图强化知识要点.

1.复习指导

(1)复习内容:典例剖析,考点跟踪.

(2)复习时间:10分钟.

(3)复习方法:独立解决复习参考提纲中的问题,有困难的学生可以相互交流、研讨.

(4)复习参考提纲:

①在△ABC中,∠C=90°,sinA=,则tanA·cosA的值是(A)

②如图,已知锐角α的一边在x轴上,另一边经过第一象限内的点P(x,2),且点P到坐标原点的距离为,则sinα=,cosα=.

③计算

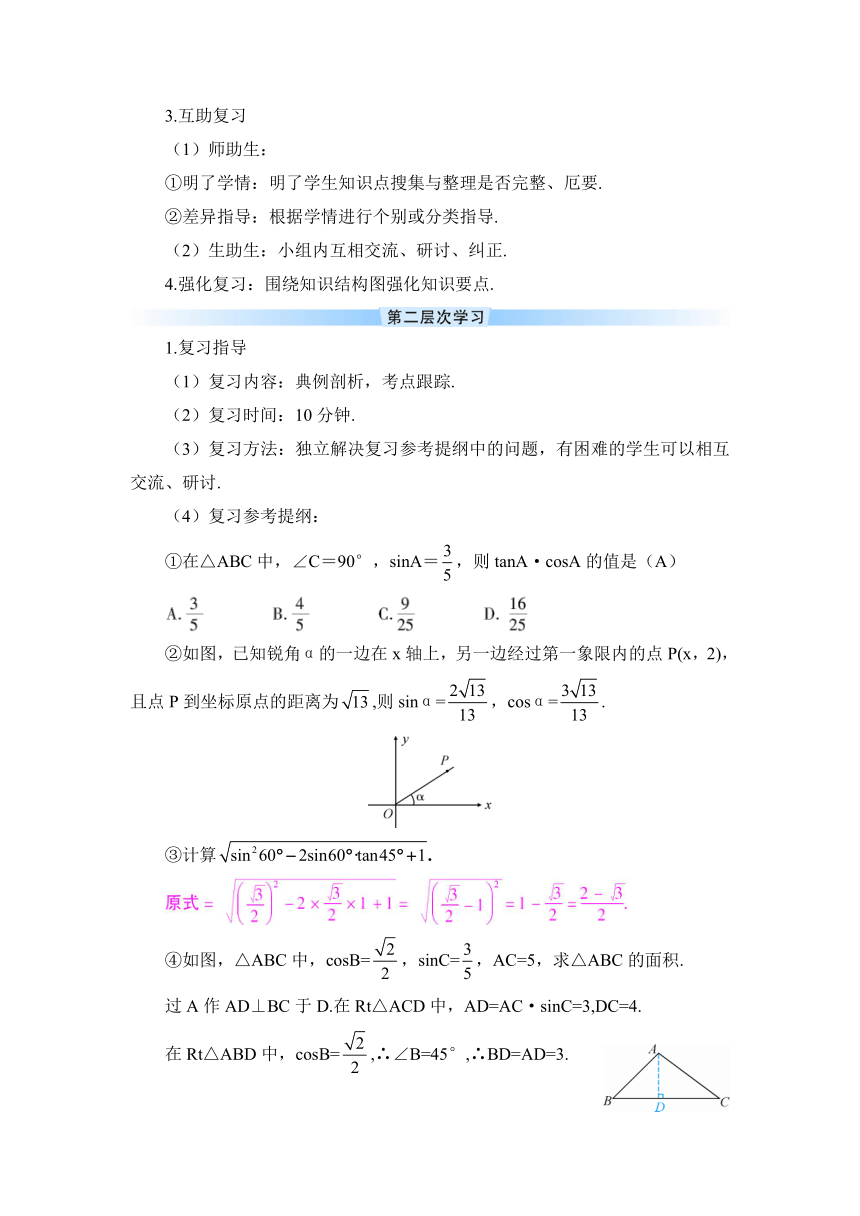

④如图,△ABC中,cosB=,sinC=,AC=5,求△ABC的面积.

过A作AD⊥BC于D.在Rt△ACD中,AD=AC·sinC=3,DC=4.

在Rt△ABD中,cosB=,∴∠B=45°,∴BD=AD=3.

∴BC=7,∴S△ABC=BC·AD=.

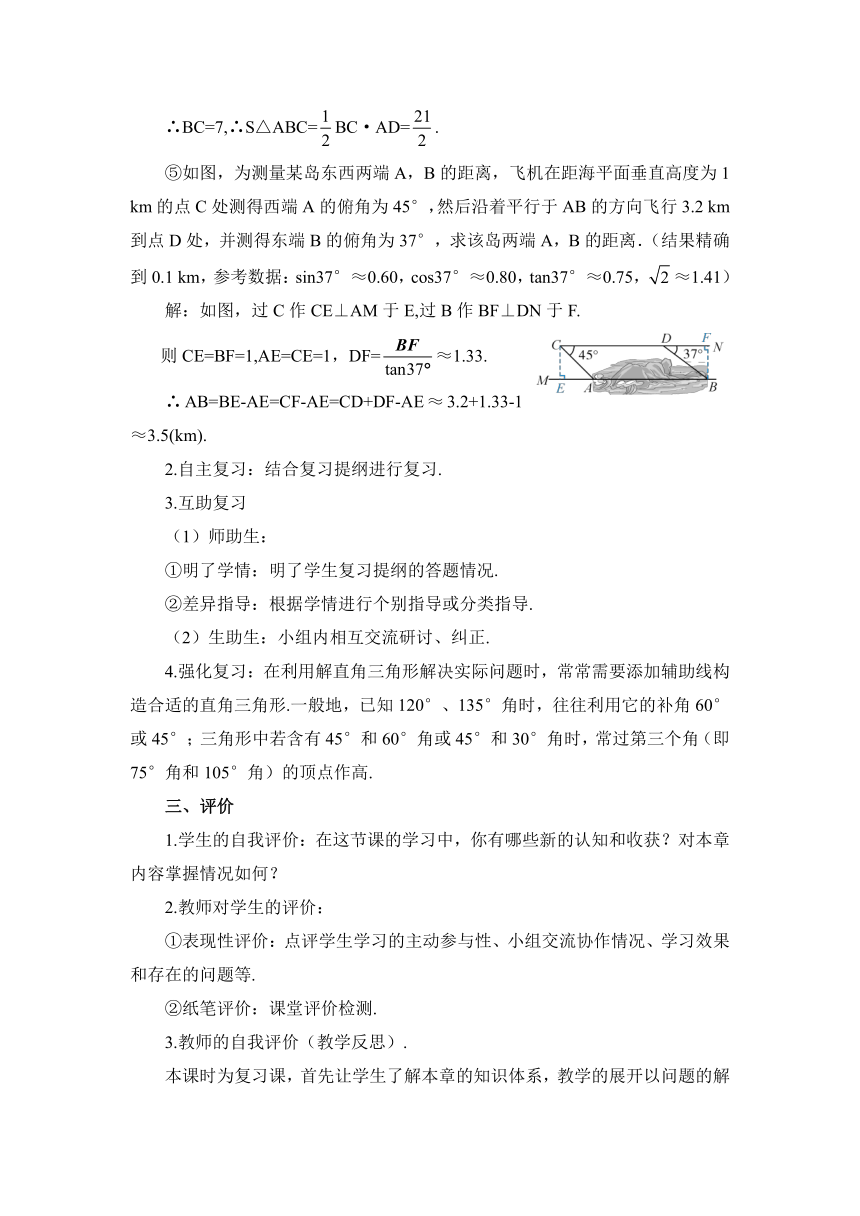

⑤如图,为测量某岛东西两端A,B的距离,飞机在距海平面垂直高度为1 km的点C处测得西端A的俯角为45°,然后沿着平行于AB的方向飞行3.2 km到点D处,并测得东端B的俯角为37°,求该岛两端A,B的距离.(结果精确到0.1 km,参考数据:sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75,≈1.41)

解:如图,过C作CE⊥AM于E,过B作BF⊥DN于F.

则CE=BF=1,AE=CE=1,DF=≈1.33.

∴AB=BE-AE=CF-AE=CD+DF-AE≈3.2+1.33-1≈3.5(km).

2.自主复习:结合复习提纲进行复习.

3.互助复习

(1)师助生:

①明了学情:明了学生复习提纲的答题情况.

②差异指导:根据学情进行个别指导或分类指导.

(2)生助生:小组内相互交流研讨、纠正.

4.强化复习:在利用解直角三角形解决实际问题时,常常需要添加辅助线构造合适的直角三角形.一般地,已知120°、135°角时,往往利用它的补角60°或45°;三角形中若含有45°和60°角或45°和30°角时,常过第三个角(即75°角和105°角)的顶点作高.

三、评价

1.学生的自我评价:在这节课的学习中,你有哪些新的认知和收获?对本章内容掌握情况如何?

2.教师对学生的评价:

①表现性评价:点评学生学习的主动参与性、小组交流协作情况、学习效果和存在的问题等.

②纸笔评价:课堂评价检测.

3.教师的自我评价(教学反思).

本课时为复习课,首先让学生了解本章的知识体系,教学的展开以问题的解决为中心,指导学生自主理清由实际问题转化为锐角三角函数模型的思路,增强学生对数学问题的转化意识.在教学过程中,还要强化学生“化整为零,积零为整”“化曲为直,以直代曲”的思想,加强数形结合思想,加深对锐角三角函数本质的认识.

一、基础巩固(70分)

1.(10分)在△ABC中,∠C=90°,AB=5,BC=3,则sinA的值是( C )

A. B. C. D.

2.(10分)若a=sin60°,b=cos45°,c=tan30°,则( A )

A.c3.(10分)已知?ABCD中,AB=a,BC=b,锐角B=α,则用a,b,α表示?ABCD的面积为 absinα .

4.(20分)如图,两建筑物的水平距离BC为32.6 m, 从A点测得D点的俯角α为30°,测得C点的俯角β为45°,求这两个建筑物的高度(结果保留根号).

解:如图,作DE⊥AE于点E,则AE=BC=32.6.

在Rt△ADE中,∠DAE=30°,∴ED=AE·tan30°=.

在Rt△ACE中,∠CAE=45°,∴CE=AE=32.6.

∴AB=CE=32.6(m),CD=CE-DE=(m).

5.(20分)如图,折叠矩形ABCD的一边AD,使点D落在BC边的点F处.已知折痕AE=5 cm,且tan∠EFC=34.

(1)△AFB与△FEC有什么关系?

(2)求矩形ABCD的周长.

解:(1)△AFB∽△FEC.

(2)∵tan∠EFC=,不妨设EC=3x,FC=4x.则EF=5x.

∴DE=EF=5x,AB=DE+EC=8x.

又∵,∴BF=6x.∴AD=BF+FC=10x.

在Rt△ADE中,AD2+DE2=AE2,即(10x)2+(5x)2=52.

∴x=,∴AD=,CD=.

∴矩形ABCD周长为2(AD+CD)= (cm).

二、综合应用(20分)

6.(20分)如图,在某海滨城市O附近海面有一股台风,据监测,当前台风中心位于该城市的东偏南70°方向200千米的海面P处,并以20千米/时的速度向西偏北25°的PQ方向移动,台风侵袭范围是一个圆形区域,当前半径为60千米,且圆的半径以10千米/时的速度不断扩张.

(1)当台风中心移动4小时时,受台风侵袭的圆形区域半径增大到 100 千米;当台风中心移动t小时时,受台风侵袭的圆形区域半径增大到 (60+10t) 千米;

(2)当台风中心移动到与城市O距离最近时,这股台风是否会侵袭到这座海滨城市?请说明理由(参考数据2≈1.41,3≈1.73).

解:过O作OH⊥PQ于H.

∠OPH=70°-25°=45°,OP=200.

∴PH=OH=OP·sin45°=200×=100≈141(千米).

台风从P到H用的时间约为=7.05(小时).

此时受台风侵袭的圆形区域半径约为60+10×7.05=130.5<141.

∴这股台风不侵袭这座海滨城市.

三、拓展延伸(10分)

7.(10分)如图,在锐角△ABC中,求证:.(提示:分别作AB和BC边上的高)

证明:过A作AD⊥BC于D,过C作CE⊥AB于E.

在Rt△ABD中,AD=AB·sinB=c·sinB.

在Rt△ACE中,CE=AC·sinA=b·sinA.

又∵S△ABC=BC·AD=AB·CE,

∴a·c·sinB=c·b·sinA.

∴.同理.

∴.

一、诱导复习

1.导入课题

通过本章的学习,你收获了哪些知识和方法?各知识点间有什么联系呢?如何运用这些知识和方法解决问题呢?本节课对本章所学进行小结与复习(板书课题).

2.复习目标

(1)理解熟悉正弦、余弦、正切的概念,能熟练地运用它们进行相关计算.

(2)会解直角三角形,并会用解直角三角形的有关知识解决实际问题.

3.学习重、难点

重点:正弦、余弦、正切的概念,解直角三角形及其应用.

难点:实际问题.

二、分层复习

1.复习指导

(1)复习内容:教材P61~P85.

(2)复习时间:10分钟.

(3)复习方法:翻看课本,整理知识要点.

(4)复习参考提纲:

知识点搜集与整理:

①正弦、余弦、正切的定义.

②特殊角的三角函数值.

③用计算器求锐角三角函数值.

④解直角三角形的依据.

⑤构造直角三角形常用的辅助线.

⑥利用解直角三角形的知识解决实际问题的一般步骤.

根据上述知识点,试画出本章知识结构框图:

2.自主复习:学生可结合复习指导进行复习整理.

3.互助复习

(1)师助生:

①明了学情:明了学生知识点搜集与整理是否完整、厄要.

②差异指导:根据学情进行个别或分类指导.

(2)生助生:小组内互相交流、研讨、纠正.

4.强化复习:围绕知识结构图强化知识要点.

1.复习指导

(1)复习内容:典例剖析,考点跟踪.

(2)复习时间:10分钟.

(3)复习方法:独立解决复习参考提纲中的问题,有困难的学生可以相互交流、研讨.

(4)复习参考提纲:

①在△ABC中,∠C=90°,sinA=,则tanA·cosA的值是(A)

②如图,已知锐角α的一边在x轴上,另一边经过第一象限内的点P(x,2),且点P到坐标原点的距离为,则sinα=,cosα=.

③计算

④如图,△ABC中,cosB=,sinC=,AC=5,求△ABC的面积.

过A作AD⊥BC于D.在Rt△ACD中,AD=AC·sinC=3,DC=4.

在Rt△ABD中,cosB=,∴∠B=45°,∴BD=AD=3.

∴BC=7,∴S△ABC=BC·AD=.

⑤如图,为测量某岛东西两端A,B的距离,飞机在距海平面垂直高度为1 km的点C处测得西端A的俯角为45°,然后沿着平行于AB的方向飞行3.2 km到点D处,并测得东端B的俯角为37°,求该岛两端A,B的距离.(结果精确到0.1 km,参考数据:sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75,≈1.41)

解:如图,过C作CE⊥AM于E,过B作BF⊥DN于F.

则CE=BF=1,AE=CE=1,DF=≈1.33.

∴AB=BE-AE=CF-AE=CD+DF-AE≈3.2+1.33-1≈3.5(km).

2.自主复习:结合复习提纲进行复习.

3.互助复习

(1)师助生:

①明了学情:明了学生复习提纲的答题情况.

②差异指导:根据学情进行个别指导或分类指导.

(2)生助生:小组内相互交流研讨、纠正.

4.强化复习:在利用解直角三角形解决实际问题时,常常需要添加辅助线构造合适的直角三角形.一般地,已知120°、135°角时,往往利用它的补角60°或45°;三角形中若含有45°和60°角或45°和30°角时,常过第三个角(即75°角和105°角)的顶点作高.

三、评价

1.学生的自我评价:在这节课的学习中,你有哪些新的认知和收获?对本章内容掌握情况如何?

2.教师对学生的评价:

①表现性评价:点评学生学习的主动参与性、小组交流协作情况、学习效果和存在的问题等.

②纸笔评价:课堂评价检测.

3.教师的自我评价(教学反思).

本课时为复习课,首先让学生了解本章的知识体系,教学的展开以问题的解决为中心,指导学生自主理清由实际问题转化为锐角三角函数模型的思路,增强学生对数学问题的转化意识.在教学过程中,还要强化学生“化整为零,积零为整”“化曲为直,以直代曲”的思想,加强数形结合思想,加深对锐角三角函数本质的认识.

一、基础巩固(70分)

1.(10分)在△ABC中,∠C=90°,AB=5,BC=3,则sinA的值是( C )

A. B. C. D.

2.(10分)若a=sin60°,b=cos45°,c=tan30°,则( A )

A.c

4.(20分)如图,两建筑物的水平距离BC为32.6 m, 从A点测得D点的俯角α为30°,测得C点的俯角β为45°,求这两个建筑物的高度(结果保留根号).

解:如图,作DE⊥AE于点E,则AE=BC=32.6.

在Rt△ADE中,∠DAE=30°,∴ED=AE·tan30°=.

在Rt△ACE中,∠CAE=45°,∴CE=AE=32.6.

∴AB=CE=32.6(m),CD=CE-DE=(m).

5.(20分)如图,折叠矩形ABCD的一边AD,使点D落在BC边的点F处.已知折痕AE=5 cm,且tan∠EFC=34.

(1)△AFB与△FEC有什么关系?

(2)求矩形ABCD的周长.

解:(1)△AFB∽△FEC.

(2)∵tan∠EFC=,不妨设EC=3x,FC=4x.则EF=5x.

∴DE=EF=5x,AB=DE+EC=8x.

又∵,∴BF=6x.∴AD=BF+FC=10x.

在Rt△ADE中,AD2+DE2=AE2,即(10x)2+(5x)2=52.

∴x=,∴AD=,CD=.

∴矩形ABCD周长为2(AD+CD)= (cm).

二、综合应用(20分)

6.(20分)如图,在某海滨城市O附近海面有一股台风,据监测,当前台风中心位于该城市的东偏南70°方向200千米的海面P处,并以20千米/时的速度向西偏北25°的PQ方向移动,台风侵袭范围是一个圆形区域,当前半径为60千米,且圆的半径以10千米/时的速度不断扩张.

(1)当台风中心移动4小时时,受台风侵袭的圆形区域半径增大到 100 千米;当台风中心移动t小时时,受台风侵袭的圆形区域半径增大到 (60+10t) 千米;

(2)当台风中心移动到与城市O距离最近时,这股台风是否会侵袭到这座海滨城市?请说明理由(参考数据2≈1.41,3≈1.73).

解:过O作OH⊥PQ于H.

∠OPH=70°-25°=45°,OP=200.

∴PH=OH=OP·sin45°=200×=100≈141(千米).

台风从P到H用的时间约为=7.05(小时).

此时受台风侵袭的圆形区域半径约为60+10×7.05=130.5<141.

∴这股台风不侵袭这座海滨城市.

三、拓展延伸(10分)

7.(10分)如图,在锐角△ABC中,求证:.(提示:分别作AB和BC边上的高)

证明:过A作AD⊥BC于D,过C作CE⊥AB于E.

在Rt△ABD中,AD=AB·sinB=c·sinB.

在Rt△ACE中,CE=AC·sinA=b·sinA.

又∵S△ABC=BC·AD=AB·CE,

∴a·c·sinB=c·b·sinA.

∴.同理.

∴.