统编版 高中历史 选择性必修一 第四单元 第13课 当代中国的民族政策 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 高中历史 选择性必修一 第四单元 第13课 当代中国的民族政策 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 243.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 07:01:45 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第13课 当代中国的民族政策

必备知识生成

知识点 当代中国的民族政策

【任务驱动·必备知识】

国外民族问题的解决方式主要有两种:一是以美国、印度为代表的“民族大熔炉”政策;二是以苏联、南联盟为代表的“民族大拼盘”政策。前者是人为性质的“民族交融与同化”,事实上造成了严重的民族矛盾和冲突。后者催长了民族分离主义并最终带来解体的灾难性后果。那么,新中国成立后,是如何更好地解决民族问题的呢

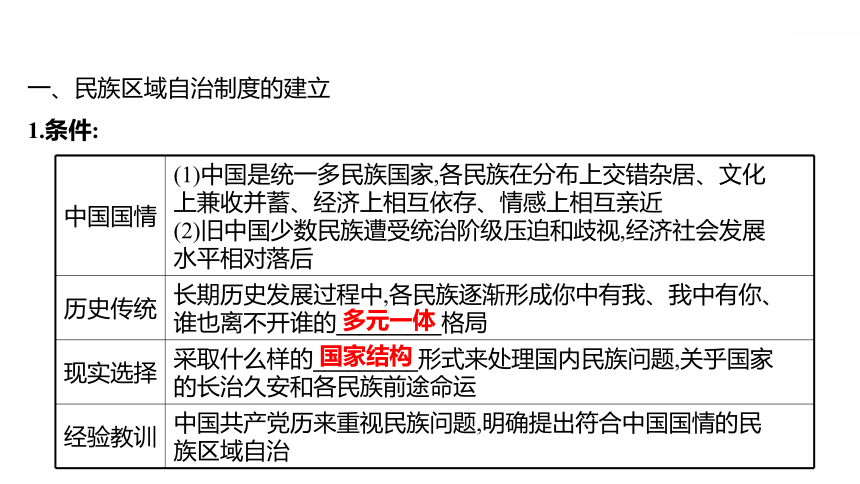

一、民族区域自治制度的建立

1.条件:

中国国情 (1)中国是统一多民族国家,各民族在分布上交错杂居、文化

上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近

(2)旧中国少数民族遭受统治阶级压迫和歧视,经济社会发展

水平相对落后

历史传统 长期历史发展过程中,各民族逐渐形成你中有我、我中有你、

谁也离不开谁的_________格局

现实选择 采取什么样的_________形式来处理国内民族问题,关乎国家

的长治久安和各民族前途命运

经验教训 中国共产党历来重视民族问题,明确提出符合中国国情的民

族区域自治

多元一体

国家结构

2.法律依据:

(1)1949年,《_____________________________》规定,“中华人民共和国境内各

民族一律平等,实行团结互助”。

(2)1954年通过《中华人民共和国宪法》,确立民族区域自治制度为我国的一

项基本政治制度。

中国人民政治协商会议共同纲领

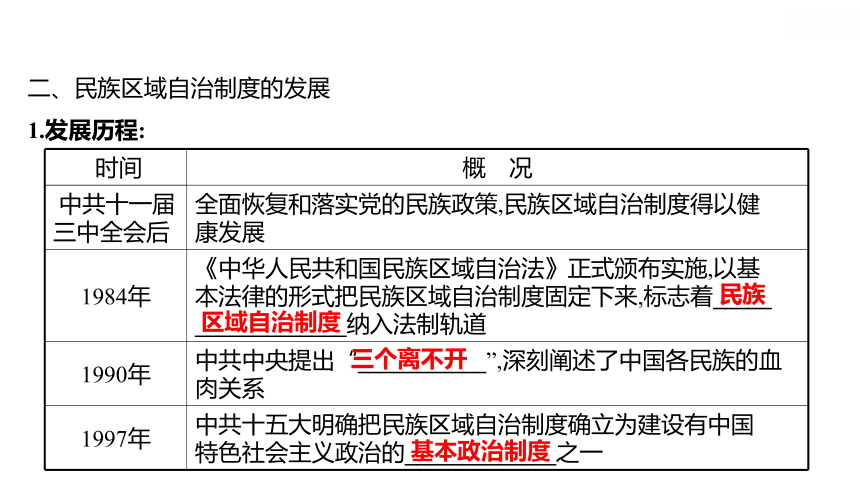

二、民族区域自治制度的发展

1.发展历程:

时间 概 况

中共十一届三中全会后 全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健

康发展

1984年 《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基

本法律的形式把民族区域自治制度固定下来,标志着_____

_____________纳入法制轨道

1990年 中共中央提出“___________”,深刻阐述了中国各民族的血

肉关系

1997年 中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国

特色社会主义政治的_____________之一

民族

区域自治制度

三个离不开

基本政治制度

2.影响:

(1)维护了国家的集中统一。

(2)保障了少数民族合法权益。

(3)巩固和发展了平等团结_________的社会主义民族关系。

(4)打牢了中华民族_______思想基础。

(5)实现了民族地区经济社会事业加快发展。

互助和谐

共同体

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1.民族工作主题:坚持各民族“_________________________”的民族工作主题。

2.目的:不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、_________、中国共产党和

中国特色社会主义的认同。

3.措施:把铸牢中华民族_______意识写入新修订的《中国共产党章程》,赋予

民族工作新的内涵和重大历史使命。

4.目标:党和国家努力创造各族人民_____、共学、共事、_____的社会条件,让

各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同

心共筑中国梦的伟大目标。

共同团结奋斗,共同繁荣发展

中华文化

共同体

共居

共乐

【情境探究·关键能力】

探究 民族区域自治

【情境一】历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。……我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。……在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

【思维交互1】根据情境一,概括指出我国实行民族区域自治政策的依据和目的。(史料实证)

提示:依据:在历史上,我国各民族互相杂居、互相同化、互相影响;近代以来,我国各民族同受帝国主义压迫,在革命战争中结成深厚友谊。

目的:经过民族合作、民族互助,实现各民族的共同发展,共同繁荣。

【情境二】历代中央王朝所奉行的“大一统”而又“因俗而治”政治传统的根本准则是君权至上。故所谓“天下一体”,也皆为王土王臣,所谓“因俗而治”,不过是给各族统治者以本民族习惯方式继续压迫本族人民的特别代理权。1954年通过的《中华人民共和国宪法》正式确认民族区域自治制度是新中国一项基本政治制度。各族人民通过民主选举方式,推荐自己的代表参加全国人民代表大会和各级民族自治地方人民代表大会,行使自己管理国家事务和民族自治地方事务的权力。

——摘编自李贽、金炳镐《民族区域自治是

解决中国民族问题的伟大制度创举》

【思维交互2】据情境二,指出新中国民族政策与封建王朝的民族政策的根本不同。结合所学知识,分析两者在地方治理价值上的相同之处。(唯物史观、史料实证)

提示:不同:阶级压迫,民权平等。

相同:尊重民族差异,安定地方秩序,维护国家统一。

【情境三】中国共产党成立后,就非常重视民族问题。1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》,其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1947年5月1日,中国共产党建立了我国第一个省一级的内蒙古自治区。

——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

【思维交互3】据情境三并结合所学知识,说明陕甘宁边区政府探索民族区域自治的背景和意义。(历史解释)

提示:背景:抗击日本侵略的需要;抗日民族统一战线的推动;中国共产党对民族问题的重视。意义:有利于团结各民族人民积极抗战;为新中国建立民族区域自治制度提供了经验;推动了民主政治的发展。

【情境四】中国特色解决民族问题的正确道路,就是坚持在中国共产党领导下,坚持中国特色社会主义道路,坚持维护祖国统一,坚持各民族一律平等,坚持和完善民族区域自治制度,坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,坚持打牢中华民族共同体的思想基础,坚持依法治国,加强各民族交往交流交融,促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展,巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,共同实现中华民族伟大复兴。

——摘编自《坚定不移走中国特色解决民族

问题的正确道路》

【思维交互4】根据情境四并结合所学知识,说明民族区域自治制度的意义。(历史解释)

提示:保障了少数民族地区人民平等的民主权利和管理本民族内部事务的权利;促进了少数民族自治地区经济建设和各项社会事业的发展;进一步增强了中华民族的凝聚力,巩固了国家统一。

【史论生成】

民族区域自治制度的特点与优越性

1.特点:

(1)中国的民族区域自治,是在国家统一领导下的自治,各民族自治地方都是中国不可分割的一部分,各民族自治机关都是中央政府领导下的一级地方政权,都必须服从中央统一领导。

(2)中国的民族区域自治,不只是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

2.优越性:

(1)有利于维护国家的统一和安全

民族区域自治以领土完整、国家统一为前提和基础,是国家集中统一领导与民族区域自治的有机结合。增强了中华民族的凝聚力,使各族人民特别是少数民族人民把热爱民族与热爱祖国的感情结合起来,自觉担负起捍卫祖国统一、保卫边疆的光荣职责。

(2)有利于保障少数民族人民的权利

民族自治地方充分享有自治权利,自主管理本地内部事务、满足了少数民族人民积极参加国家政治生活的愿望。

(3)有利于发展平等、团结、互助的社会主义新型民族关系

民族自治地方以一个或几个少数民族为主体,同时包括当地居住的汉族和其他少数民族,各族人民和各族干部之间联系更加密切,逐步消除了历史上遗留下来的民族隔阂。

(4)有利于促进社会主义现代化事业的发展

自治机关能够结合本民族、本地区特点,把少数民族的特殊利益与国家的整体利益协调起来,充分发挥各自的特长和优势,调动各族人民参加国家建设的积极性、创造性。

【深化点拨】自1840年以来,中国各民族都面临着反帝反封建、为民族解放而奋斗的共同任务和命运。在共御外敌、争取民族独立和解放的长期斗争中,中国各民族建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同。这就为建立一个统一的新中国,并在少数民族地区实行民族区域自治奠定了坚实的政治和社会基础。

1.周恩来指出:“中国如果釆取联邦制度,就会在名民族间增加界墙,增加民族纠纷……汉族都占很大比重,若实行严格的单一民族的联邦制,很多人就要搬家……”材料反映我国实行民族区域自治制度是为了 ( )

A.民族团结国家统一 B.区域经济均衡发展

C.民族文化双向交流 D.少数民族当家作主

【解析】选A。根据材料所述,中国不能采用美国的联邦制度,这样会在各民族间增加民族纠纷,同时汉族占很大比重,若实行严格的单一民族的联邦制,很多人就要搬家,这是在强调中国之所以实行民族区域自治制度,主要是维护民族团结和国家统一的需要,A正确;区域经济均衡发展材料未反映,排除B;C材料信息未反映,排除;少数民族当家作主,材料信息未反映,排除D。

课堂素养达标

2.(2021·丹东高二检测)新中国第一部社会主义类型宪法,正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度。关于中国第一个民族自治区说法正确的是 ( )

A.该自治区是少数民族回族聚居地

B.该自治区成立于1947年

C.该自治区曾在1884年设立行省

D.该自治区的活佛称号为“达赖”“班禅”

【解析】选B。结合所学知识可知,我国第一个民族自治区是内蒙古自治区,成立于1947年,B正确;A是宁夏回族自治区,排除;C是新疆维吾尔自治区,排除;D是西藏自治区,排除。

3.(2021·淄博高二检测)如表为新中国民族区域自治制度发展进程。这主要反映了新中国 ( )

时间 发展进程

1949年9月 《中国人民政治协商会议共同纲领》 使民族区域自治成为一项国家制度

1952年8月 《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》 为民族区域自治的全面实施提供了具体的制度依据

1954年9月 《中华人民共和国宪法》 以国家根本大法的形式,将民族区域自治制度确立为我国的一项基本政治制度

A.政治协商会议的覆盖面广 B.民主政治建设的法制化

C.开创民族区域自治新模式 D.人民民主原则得到落实

【解析】选B。根据表格信息可知,我国的民族区域自治制度是经过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》《中华人民共和国宪法》等法律制度不断确认形成的,说明我国的民主政治建设法制化的特点,故选B;A与题意主旨不符,排除;材料信息没有体现民族区域自治的新模式,排除C;人民民主原则是在《中华人民共和国宪法》中提出的,排除D。

4.习近平在庆祝西藏和平解放60周年的讲话中指出:“只要我们坚持中国共产党领导、坚持社会主义制度、坚持民族区域自治制度……西藏必将迎来更加繁荣、更加进步、更加美好的明天。”下列有关西藏和民族区域自治制度的说法正确的是 ( )

A.民族自治地方实行高度自治,享有行政管理权、独立的司法权

B.民族区域自治制度是我国一项长期的根本政治制度

C.我国五个省级自治区都是在新中国成立后建立起来的

D.1954年宪法确认少数民族聚居地区都可实行民族区域自治

【解析】选D。民族自治地方不实行高度自治,A错误;人民代表大会制度是我国一项长期的根本政治制度,而不是民族区域自治制度,B错误;内蒙古自治区是在1947年成立的,故C错误。

5.长期的历史发展中,中国各民族形成了休戚与共的中华民族命运共同体。阅读材料,回答问题。

材料一 公元前221年,秦王嬴政结束了战国以来封建诸侯长期割据的局面,建立了一个以咸阳为首都的幅员辽阔的国家。这个国家的疆域,东至东海,西至陇西,南至岭南,北至河套、阴山、辽东。有效统治范围大大超出周代。

——据翦伯赞主编《中国史纲要》等

材料二 尽管在旧的社会制度下各民族之间不可能形成现代意义上的平等关系……但是,中国历史上统一多民族国家的长期存在……不断增进各民族对中央政权的向心力和认同感。

(1840年以来)在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。特别是抗日战争时期,中国各民族进一步联合起来,同仇敌忾,抗击侵略,保家卫国。

——《中国的民族区域自治》白皮书(2005年)

(1)阅读材料一,结合所学知识,简述秦朝是如何扩大有效统治范围的。元代为加强对辽阔疆域的管辖采取了什么制度

(2)根据材料二结合所学知识,评价民族区域自治制度。

(3)结合上述材料谈谈你对我国民族问题的认识。

【解析】第(1)题通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现秦朝如何扩大有效统治范围只能根据所学回答,例如,平定岭南、收回河套、开辟“五尺道”等。而元代为加强对辽阔疆域的管辖采取的制度是实行行省制度,这是基本识记点。第(2)题民族区域自治制度的评价要分层次进行评价,首先强调是我国的基本政治制度,然后突出符合我国的国情、符合历史传统等内容,最后回答出改制的积极作用即可,例如促进了民族地区经济发展和社会进步等。第(3)题“对我国民族问题的认识”是一道开放性问题,可以进行开放性回答,在回答时可以围绕着民族问题与国家统一的关系、民族问题与民族制度、民族问题与民族政策之类的问题展开论述即可。

答案:(1)措施:平定岭南,在此置郡(或实施军事镇守和行政管理);北击匈奴,收回河套,实施有效统治;在“西南夷”地区开辟“五尺道”,任命官吏,使该地区进入中原统一政权版图。

制度:行省制。

(2)评价:是我国的基本政治制度;既符合了统一多民族国家长期存在的国情;又尊重了近代以来各民族共御外侮,争取民族独立和解放的历史;保证各民族的平等地位;保证了祖国的统一和民族的团结;促进了民族地区经济发展和社会进步。

(3)认识:民族问题关系到国家统一;正确(有效)的民族管理制度是维护民族团结的保障等。

第13课 当代中国的民族政策

必备知识生成

知识点 当代中国的民族政策

【任务驱动·必备知识】

国外民族问题的解决方式主要有两种:一是以美国、印度为代表的“民族大熔炉”政策;二是以苏联、南联盟为代表的“民族大拼盘”政策。前者是人为性质的“民族交融与同化”,事实上造成了严重的民族矛盾和冲突。后者催长了民族分离主义并最终带来解体的灾难性后果。那么,新中国成立后,是如何更好地解决民族问题的呢

一、民族区域自治制度的建立

1.条件:

中国国情 (1)中国是统一多民族国家,各民族在分布上交错杂居、文化

上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近

(2)旧中国少数民族遭受统治阶级压迫和歧视,经济社会发展

水平相对落后

历史传统 长期历史发展过程中,各民族逐渐形成你中有我、我中有你、

谁也离不开谁的_________格局

现实选择 采取什么样的_________形式来处理国内民族问题,关乎国家

的长治久安和各民族前途命运

经验教训 中国共产党历来重视民族问题,明确提出符合中国国情的民

族区域自治

多元一体

国家结构

2.法律依据:

(1)1949年,《_____________________________》规定,“中华人民共和国境内各

民族一律平等,实行团结互助”。

(2)1954年通过《中华人民共和国宪法》,确立民族区域自治制度为我国的一

项基本政治制度。

中国人民政治协商会议共同纲领

二、民族区域自治制度的发展

1.发展历程:

时间 概 况

中共十一届三中全会后 全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健

康发展

1984年 《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基

本法律的形式把民族区域自治制度固定下来,标志着_____

_____________纳入法制轨道

1990年 中共中央提出“___________”,深刻阐述了中国各民族的血

肉关系

1997年 中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国

特色社会主义政治的_____________之一

民族

区域自治制度

三个离不开

基本政治制度

2.影响:

(1)维护了国家的集中统一。

(2)保障了少数民族合法权益。

(3)巩固和发展了平等团结_________的社会主义民族关系。

(4)打牢了中华民族_______思想基础。

(5)实现了民族地区经济社会事业加快发展。

互助和谐

共同体

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1.民族工作主题:坚持各民族“_________________________”的民族工作主题。

2.目的:不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、_________、中国共产党和

中国特色社会主义的认同。

3.措施:把铸牢中华民族_______意识写入新修订的《中国共产党章程》,赋予

民族工作新的内涵和重大历史使命。

4.目标:党和国家努力创造各族人民_____、共学、共事、_____的社会条件,让

各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同

心共筑中国梦的伟大目标。

共同团结奋斗,共同繁荣发展

中华文化

共同体

共居

共乐

【情境探究·关键能力】

探究 民族区域自治

【情境一】历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。……我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。……在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

【思维交互1】根据情境一,概括指出我国实行民族区域自治政策的依据和目的。(史料实证)

提示:依据:在历史上,我国各民族互相杂居、互相同化、互相影响;近代以来,我国各民族同受帝国主义压迫,在革命战争中结成深厚友谊。

目的:经过民族合作、民族互助,实现各民族的共同发展,共同繁荣。

【情境二】历代中央王朝所奉行的“大一统”而又“因俗而治”政治传统的根本准则是君权至上。故所谓“天下一体”,也皆为王土王臣,所谓“因俗而治”,不过是给各族统治者以本民族习惯方式继续压迫本族人民的特别代理权。1954年通过的《中华人民共和国宪法》正式确认民族区域自治制度是新中国一项基本政治制度。各族人民通过民主选举方式,推荐自己的代表参加全国人民代表大会和各级民族自治地方人民代表大会,行使自己管理国家事务和民族自治地方事务的权力。

——摘编自李贽、金炳镐《民族区域自治是

解决中国民族问题的伟大制度创举》

【思维交互2】据情境二,指出新中国民族政策与封建王朝的民族政策的根本不同。结合所学知识,分析两者在地方治理价值上的相同之处。(唯物史观、史料实证)

提示:不同:阶级压迫,民权平等。

相同:尊重民族差异,安定地方秩序,维护国家统一。

【情境三】中国共产党成立后,就非常重视民族问题。1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》,其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1947年5月1日,中国共产党建立了我国第一个省一级的内蒙古自治区。

——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

【思维交互3】据情境三并结合所学知识,说明陕甘宁边区政府探索民族区域自治的背景和意义。(历史解释)

提示:背景:抗击日本侵略的需要;抗日民族统一战线的推动;中国共产党对民族问题的重视。意义:有利于团结各民族人民积极抗战;为新中国建立民族区域自治制度提供了经验;推动了民主政治的发展。

【情境四】中国特色解决民族问题的正确道路,就是坚持在中国共产党领导下,坚持中国特色社会主义道路,坚持维护祖国统一,坚持各民族一律平等,坚持和完善民族区域自治制度,坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,坚持打牢中华民族共同体的思想基础,坚持依法治国,加强各民族交往交流交融,促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展,巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,共同实现中华民族伟大复兴。

——摘编自《坚定不移走中国特色解决民族

问题的正确道路》

【思维交互4】根据情境四并结合所学知识,说明民族区域自治制度的意义。(历史解释)

提示:保障了少数民族地区人民平等的民主权利和管理本民族内部事务的权利;促进了少数民族自治地区经济建设和各项社会事业的发展;进一步增强了中华民族的凝聚力,巩固了国家统一。

【史论生成】

民族区域自治制度的特点与优越性

1.特点:

(1)中国的民族区域自治,是在国家统一领导下的自治,各民族自治地方都是中国不可分割的一部分,各民族自治机关都是中央政府领导下的一级地方政权,都必须服从中央统一领导。

(2)中国的民族区域自治,不只是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

2.优越性:

(1)有利于维护国家的统一和安全

民族区域自治以领土完整、国家统一为前提和基础,是国家集中统一领导与民族区域自治的有机结合。增强了中华民族的凝聚力,使各族人民特别是少数民族人民把热爱民族与热爱祖国的感情结合起来,自觉担负起捍卫祖国统一、保卫边疆的光荣职责。

(2)有利于保障少数民族人民的权利

民族自治地方充分享有自治权利,自主管理本地内部事务、满足了少数民族人民积极参加国家政治生活的愿望。

(3)有利于发展平等、团结、互助的社会主义新型民族关系

民族自治地方以一个或几个少数民族为主体,同时包括当地居住的汉族和其他少数民族,各族人民和各族干部之间联系更加密切,逐步消除了历史上遗留下来的民族隔阂。

(4)有利于促进社会主义现代化事业的发展

自治机关能够结合本民族、本地区特点,把少数民族的特殊利益与国家的整体利益协调起来,充分发挥各自的特长和优势,调动各族人民参加国家建设的积极性、创造性。

【深化点拨】自1840年以来,中国各民族都面临着反帝反封建、为民族解放而奋斗的共同任务和命运。在共御外敌、争取民族独立和解放的长期斗争中,中国各民族建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同。这就为建立一个统一的新中国,并在少数民族地区实行民族区域自治奠定了坚实的政治和社会基础。

1.周恩来指出:“中国如果釆取联邦制度,就会在名民族间增加界墙,增加民族纠纷……汉族都占很大比重,若实行严格的单一民族的联邦制,很多人就要搬家……”材料反映我国实行民族区域自治制度是为了 ( )

A.民族团结国家统一 B.区域经济均衡发展

C.民族文化双向交流 D.少数民族当家作主

【解析】选A。根据材料所述,中国不能采用美国的联邦制度,这样会在各民族间增加民族纠纷,同时汉族占很大比重,若实行严格的单一民族的联邦制,很多人就要搬家,这是在强调中国之所以实行民族区域自治制度,主要是维护民族团结和国家统一的需要,A正确;区域经济均衡发展材料未反映,排除B;C材料信息未反映,排除;少数民族当家作主,材料信息未反映,排除D。

课堂素养达标

2.(2021·丹东高二检测)新中国第一部社会主义类型宪法,正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度。关于中国第一个民族自治区说法正确的是 ( )

A.该自治区是少数民族回族聚居地

B.该自治区成立于1947年

C.该自治区曾在1884年设立行省

D.该自治区的活佛称号为“达赖”“班禅”

【解析】选B。结合所学知识可知,我国第一个民族自治区是内蒙古自治区,成立于1947年,B正确;A是宁夏回族自治区,排除;C是新疆维吾尔自治区,排除;D是西藏自治区,排除。

3.(2021·淄博高二检测)如表为新中国民族区域自治制度发展进程。这主要反映了新中国 ( )

时间 发展进程

1949年9月 《中国人民政治协商会议共同纲领》 使民族区域自治成为一项国家制度

1952年8月 《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》 为民族区域自治的全面实施提供了具体的制度依据

1954年9月 《中华人民共和国宪法》 以国家根本大法的形式,将民族区域自治制度确立为我国的一项基本政治制度

A.政治协商会议的覆盖面广 B.民主政治建设的法制化

C.开创民族区域自治新模式 D.人民民主原则得到落实

【解析】选B。根据表格信息可知,我国的民族区域自治制度是经过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》《中华人民共和国宪法》等法律制度不断确认形成的,说明我国的民主政治建设法制化的特点,故选B;A与题意主旨不符,排除;材料信息没有体现民族区域自治的新模式,排除C;人民民主原则是在《中华人民共和国宪法》中提出的,排除D。

4.习近平在庆祝西藏和平解放60周年的讲话中指出:“只要我们坚持中国共产党领导、坚持社会主义制度、坚持民族区域自治制度……西藏必将迎来更加繁荣、更加进步、更加美好的明天。”下列有关西藏和民族区域自治制度的说法正确的是 ( )

A.民族自治地方实行高度自治,享有行政管理权、独立的司法权

B.民族区域自治制度是我国一项长期的根本政治制度

C.我国五个省级自治区都是在新中国成立后建立起来的

D.1954年宪法确认少数民族聚居地区都可实行民族区域自治

【解析】选D。民族自治地方不实行高度自治,A错误;人民代表大会制度是我国一项长期的根本政治制度,而不是民族区域自治制度,B错误;内蒙古自治区是在1947年成立的,故C错误。

5.长期的历史发展中,中国各民族形成了休戚与共的中华民族命运共同体。阅读材料,回答问题。

材料一 公元前221年,秦王嬴政结束了战国以来封建诸侯长期割据的局面,建立了一个以咸阳为首都的幅员辽阔的国家。这个国家的疆域,东至东海,西至陇西,南至岭南,北至河套、阴山、辽东。有效统治范围大大超出周代。

——据翦伯赞主编《中国史纲要》等

材料二 尽管在旧的社会制度下各民族之间不可能形成现代意义上的平等关系……但是,中国历史上统一多民族国家的长期存在……不断增进各民族对中央政权的向心力和认同感。

(1840年以来)在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。特别是抗日战争时期,中国各民族进一步联合起来,同仇敌忾,抗击侵略,保家卫国。

——《中国的民族区域自治》白皮书(2005年)

(1)阅读材料一,结合所学知识,简述秦朝是如何扩大有效统治范围的。元代为加强对辽阔疆域的管辖采取了什么制度

(2)根据材料二结合所学知识,评价民族区域自治制度。

(3)结合上述材料谈谈你对我国民族问题的认识。

【解析】第(1)题通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现秦朝如何扩大有效统治范围只能根据所学回答,例如,平定岭南、收回河套、开辟“五尺道”等。而元代为加强对辽阔疆域的管辖采取的制度是实行行省制度,这是基本识记点。第(2)题民族区域自治制度的评价要分层次进行评价,首先强调是我国的基本政治制度,然后突出符合我国的国情、符合历史传统等内容,最后回答出改制的积极作用即可,例如促进了民族地区经济发展和社会进步等。第(3)题“对我国民族问题的认识”是一道开放性问题,可以进行开放性回答,在回答时可以围绕着民族问题与国家统一的关系、民族问题与民族制度、民族问题与民族政策之类的问题展开论述即可。

答案:(1)措施:平定岭南,在此置郡(或实施军事镇守和行政管理);北击匈奴,收回河套,实施有效统治;在“西南夷”地区开辟“五尺道”,任命官吏,使该地区进入中原统一政权版图。

制度:行省制。

(2)评价:是我国的基本政治制度;既符合了统一多民族国家长期存在的国情;又尊重了近代以来各民族共御外侮,争取民族独立和解放的历史;保证各民族的平等地位;保证了祖国的统一和民族的团结;促进了民族地区经济发展和社会进步。

(3)认识:民族问题关系到国家统一;正确(有效)的民族管理制度是维护民族团结的保障等。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理